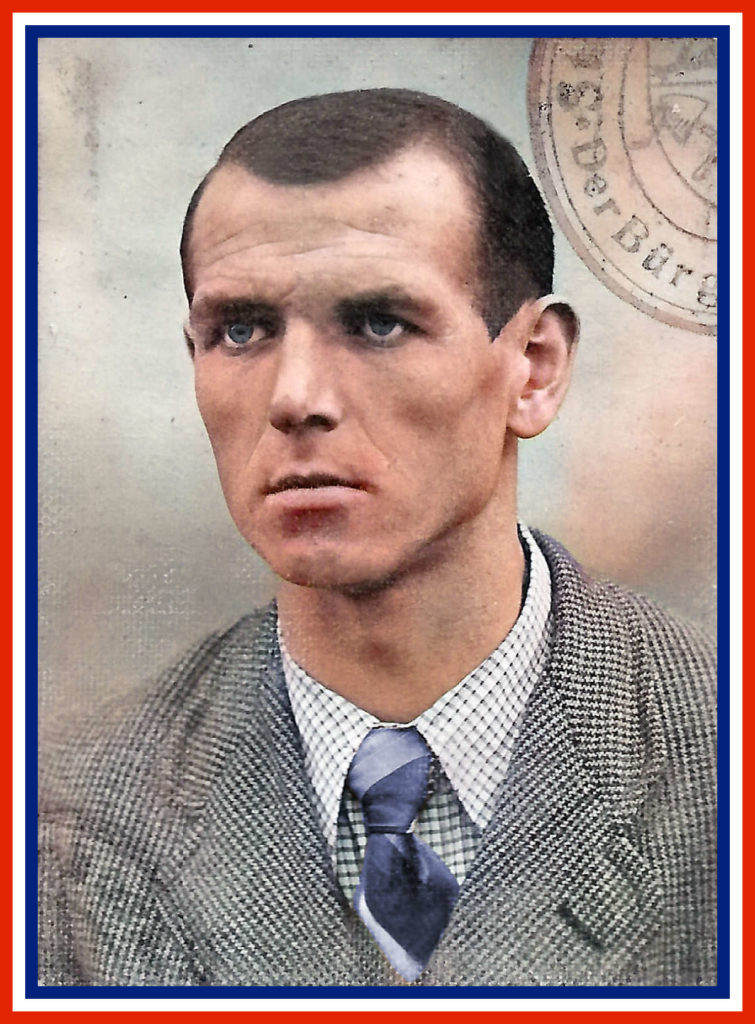

Joseph Emile BRISBOIS 1916 – 2007

Joseph est né le 21 mars 1916 à Zinswiller (67), il fait son apprentissage de mécanicien autos dans un garage à Niederbronn-les-Bains puis il rejoint les Etablissements De Dietrich à Reichshoffen (division autorails).

Sa sœur Marie-Thérèse vie à Zinswiller avec sa maman (44ans) qui est veuve depuis 1933.

Ses frères : Hubert et Gilbert ont appris le métier d’électricien, Victor celui de jardinier, Lucien fait des études de théologie et François qui est marié s’occupe de l’exploitation agricole de ses beaux-parents. Ils n’avaient malheureusement pas de loisirs ou le temps de s’adonner à une quelconque passion car ils devaient travailler dur pour aider leur maman qui avaient 2 vaches et d’autres animaux de basse-cour pour subvenir à leurs besoins. Comme la maman n’avait aucun revenu, tous les enfants ont contribué à financer les études de leur frère Lucien. Ils étaient tous heureux de recevoir parfois un petit pourboire qu’ils remettaient à leur maman pour l’aider financièrement.

L’histoire de cette famille alsacienne dans la tourmente de l’annexion nazie est maintenant racontée par Joseph BRISBOIS lui-même :

‘’Après avoir effectué mon service national dans la Marine française à Toulon du 1 septembre 1937 au 9 septembre 1940, je décide de retourner en Alsace bien que celle-ci est déjà sous le joug nazi (depuis juin 1940). Après quelques altercations avec la gestapo venue me questionner sur les activités de certains membres de ma famille, je décide de me rendre en zone libre, rejoindre deux de mes frères partis en décembre 1941 : Hubert rentré dans la résistance dans les Landes et Lucien, séminariste qui a rejoint ses camarades de l’université de Strasbourg, à Clermont-Ferrand où elle a été transférée.

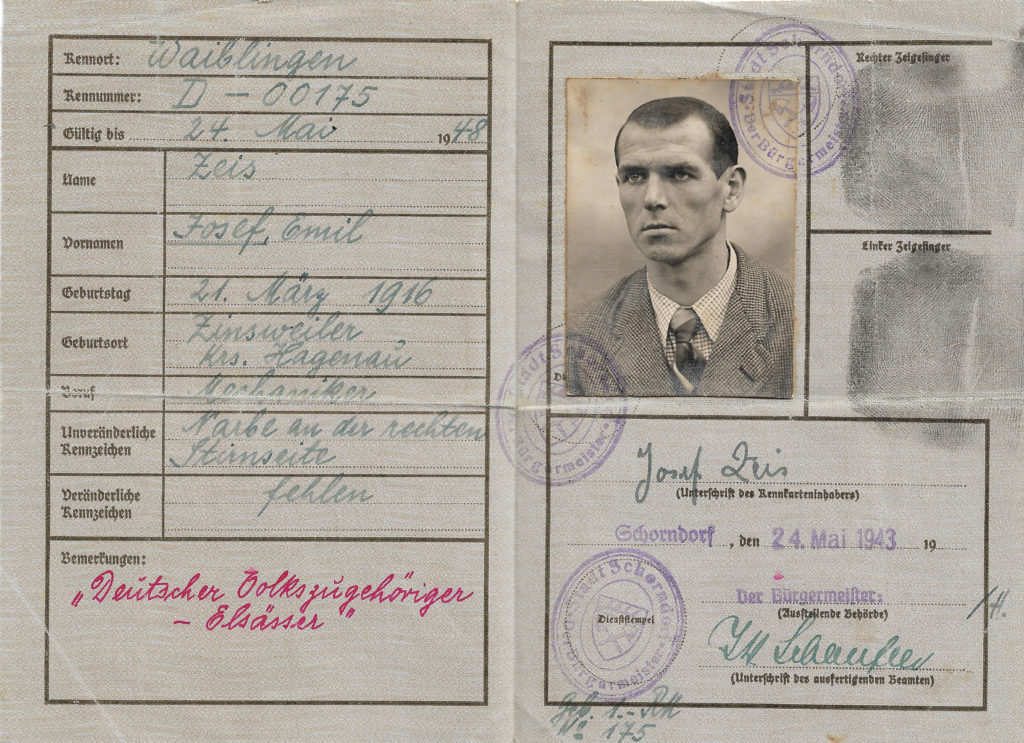

Obligé de changer de nom de famille, le mien (BRISBOIS) ayant une consonnance française, j’emprunte le nom de jeune fille de ma mère qui est ZEIS.

NB : la maman Maria née ZEIS en 1889 à Mouterhouse en Moselle doit présenter un dossier de changement de nom pour elle-même et ses 7 enfants le 30 mai 1941 et propose le nom de sa mère. Elle est veuve de François BRISBOIS décédé en 1933. Trois des sept enfants (Hubert, Lucien et Joseph) sont absents. Le 8 janvier 1942 le maire Hieronimus de la commune de Zinswiller indique au Landkommissar de Haguenau que Hubert BRISBOIS est parti pour une destination inconnue. Le 16 janvier un rapport de gendarmerie indique après audition de Maria ZEIS que Hubert, électricien chez De Dietrich à Reichshoffen est absent depuis le 20 novembre 1941 et n’est pas rentré du travail. Lucien scolarisé dans les années 1930 au collège Saint-Etienne à Strasbourg, excellent élève, a disparu à la même date. Un troisième, Joseph, serrurier chez De Dietrich est parti le 13 janvier 1942. Au cours de son interrogatoire, Maria montre une lettre qu’elle a reçue le 3 décembre 1941 ; le gendarme constate que le timbre est allemand et le cachet postal indique Metz et qu’il est écrit par Lucien : « Nous sommes bien arrivés et pris en charge ». Le gendarme émet l’hypothèse que les deux premiers disparus sont quelque part en France non occupée, que Mme Zeis sait très bien où ils sont mais ne veut pas le dire et que les jeunes hommes ont mis un stratagème en place pour expédier la lettre.

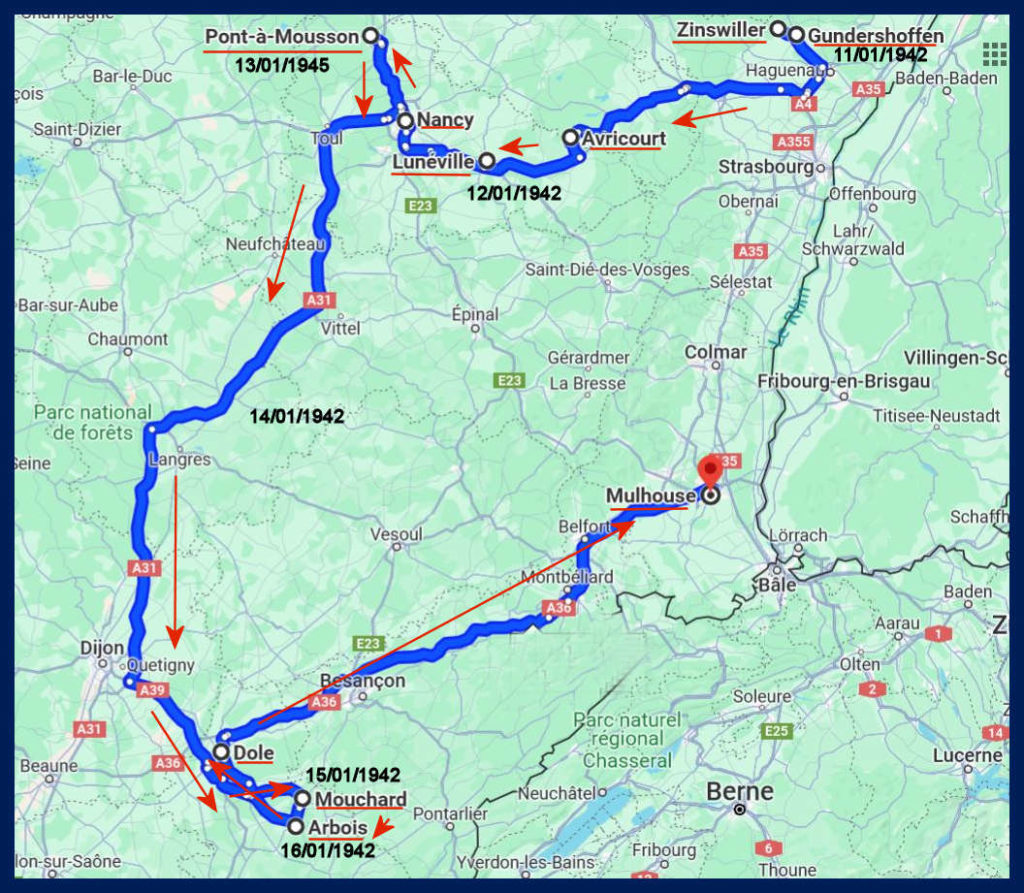

Je quitte l’Alsace le 11 janvier 1942 en prenant le train à Gundershoffen (67) en compagnie de trois de mes camarades. J’emmène avec moi, dans la poche de mon manteau, 3 lettres qui me sont confiées et que je dois poster en zone libre. Nous nous rendons à Avricourt en Moselle où nous passons la nuit dans un wagon à bestiaux pour ensuite poursuivre notre route dans ce même wagon jusqu’à Lunéville, puis Nancy où je me fais arrêter par une patrouille de la Gestapo. Enfermé dans un local, je réussi à échapper à la surveillance du gardien et je me rends boulevard Poincaré où je pense trouver l’aide d’une filière d’évasion mais hélas celle-ci est déjà démantelée par les nazis.

Je prends alors le bus en direction de Pont-à-Mousson où je passe la nuit chez un garagiste qui me donne l’adresse d’un passeur à Mouchard dans le Jura. Malheureusement il n’y a plus personne à cette adresse quand j’arrive. Je passe la nuit dans une mansarde non chauffée de l’hôtel « Bon secours » et je repars le lendemain pour Poligny où se trouve la ligne de démarcation. Je suis une nouvelle fois arrêté par la Gestapo à Arbois, sur le pont qui enjambe la Loue (rivière). L’individu très physionomiste me dit en allemand « Deine blaue Augen haben dich veraten » ce qui veut dire « tes yeux bleus t’ont trahi ». Il me conduit au poste frontière où l’on me prend tout d’abord pour un espion car j’ai sur moi 2 cartes d’identité (1 française au nom de BRISBOIS et une allemande au nom de ZEIS). Je leur explique que je suis alsacien…nous sommes le 16 janvier 1942.

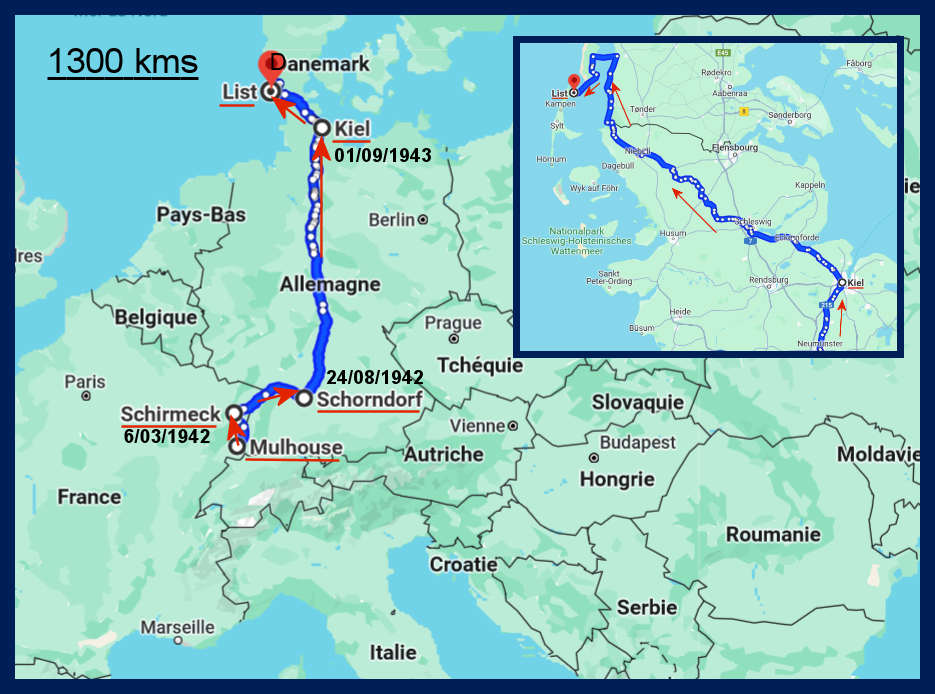

Je suis emmené à la prison d’Arbois, fouillé, dépossédé de mes effets personnels et enfermé dans une cellule où je retrouve mes 2 compagnons de route arrêtés la veille. Quelques jours plus tard je suis interrogé par la Gestapo. Au moment où ils ouvrent mon dossier il y a une « sondermeldung » (information spéciale) à la radio… « Singapour est tombé aux mains des japonais » …mes interrogateurs quittent précipitamment la pièce pour l’écouter et j’en profite pour récupérer mes lettres qui s’y trouvent pour les jeter dans la cheminée qui crépite. C’est pour moi une chance inouïe et sûrement mon salut. Par la suite je suis transféré à la prison centrale de Dôle puis celle de Mulhouse (68).

Le 6 mars 1942 je suis conduit dans un fourgon cellulaire au Sicherungslager Vorbruck-Schirmeck (Le camp de sûreté de Vorbruck-Schirmeck est un camp de redressement nazi situé dans la commune de Schirmeck en Alsace annexée qui fonctionne de 1940 à 1944 où 15 000 hommes et femmes, alsaciens et mosellans, seront détenus. Dès 1940, le camp de sûreté a pour objet de terroriser et réprimer afin de rééduquer les réfractaires jugés hostiles à l’Allemagne, opposés au national-socialisme. Il est un lieu de transit avant l’expulsion, la transplantation, l’incorporation de force le transfert vers des prisons ou camps de concentration).

Le 24 août 1942 je quitte le camp de Schirmeck et je suis transféré au camp de travail de Schorndorf en Allemagne. Le 1 septembre 1942 je suis incorporé de force dans la marine allemande à Kiel sur la Baltique puis à List sur l’ile de Silt en mer du nord. Je garde secrètement mes connaissances acquises dans le centre d’études de la marine française (entres autres l’utilisation des radars) lors de mon service national.

Grâce à la bienveillance d’un commandant allemand anti-nazi, je bénéficie d’une permission exceptionnelle qui me permet de rentrer chez moi en Alsace pendant 20 jours. En rentrant je ne retrouve que ma maman, ma sœur et mon frère aîné François (il échappe à l’incorporation de force car né en 1907 – la classe 1908 étant la plus ancienne à être appelée) qui est marié et habite dans le village. Mes 2 frères, Victor et Gilbert sont comme moi incorporés de force dans l’armée allemande. Ma permission écoulée je retourne à contre cœur dans la marine allemande sur l’ile de Silt d’où je suis muté dans le service « auto-école » près de Hambourg. C’est dans cette ville que je subis mes premiers bombardements alliés.

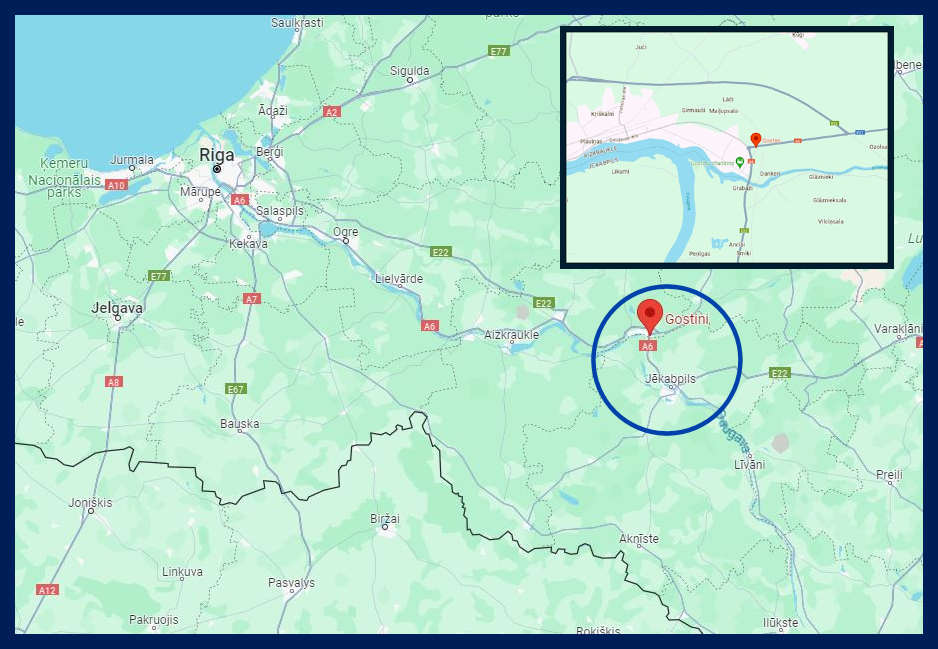

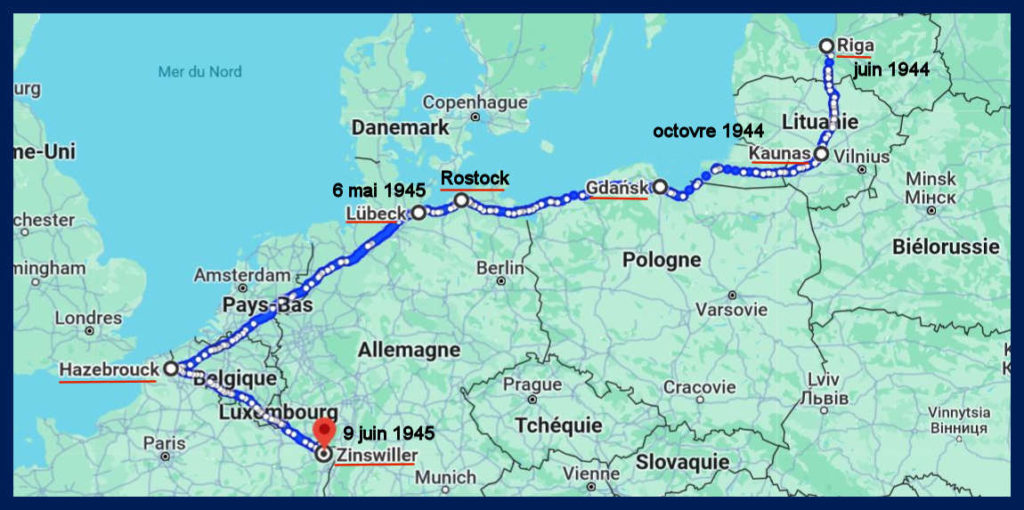

Le 6 juin 1944, jour du débarquement de Normandie, tous les conducteurs de véhicules sont affectés au front de l’Est. Etant alsacien, les allemands craignant une désertion de ma part, ils m’envoient à Riga en Lettonie comme mécanicien d’entretien. C’est là que j’ai eu la visite inattendue de mon frère Victor revenu de permission et qui doit rejoindre le front russe. Je ne le sais pas encore mais c’est la dernière fois que je le vois avant qu’il soit porté disparu par son unité le 11 août 1944 près de Trentelberg (aujourd’hui GOSTINI) en Lettonie…

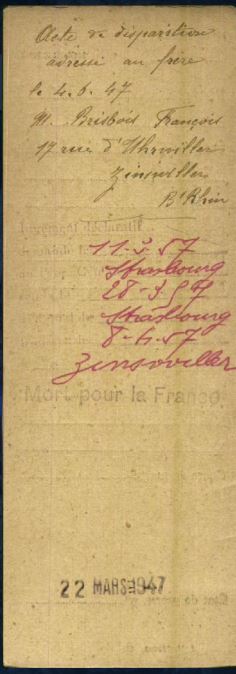

NB : le 30/10/1944 Maria Zeis reçoit un courrier d’un certain Schleiffer( ?) qui lui explique ce qu’il sait au sujet de la disparition de son fils Victor : « Le 11.08.1944 nous occupions 1 poste de combat le long d’un affluent de la Düna (Dvina occidentale ou Daugava aujourd’hui) en Lettonie. Vers 7 :00 du matin les russes démarrèrent un puissant tir d’artillerie du tonnerre de Dieu sur nous et traversèrent le fleuve que nous étions incapable d’empêcher. Victor était couché avec un autre groupe à gauche de ma position. A cet endroit les russes attaquèrent et se rapprochèrent de nous sans que nous les avions détectés et ils nous arrosèrent de grenades à main. Nous abandonnions cette position et reculions de 100m dans une autre position et ce fut ainsi continuellement tout au long de la journée. Le soir lorsque la compagnie fut rassemblée nous avons constaté que votre fils manquait à l’appel avec tout son groupe. Aucun hôpital n’a signalé son hospitalisation, il n’y a pas de doute qu’il soit en captivité. S’il avait été rapatrié il aurait dû passer devant moi. Avant que les tirs commencent je l’ai encore aperçu mais plus après. Je me souviens que le 11.08.1944, 9 blessés graves étaient restés sur le terrain mais Victor n’y était pas sinon je l’aurai vu. Chère Mme Zeis ne vous laissez pas décourager et gardez bon espoir ».

Le 11 octobre 1944, suite à l’avancée de l’armée russe, ma compagnie (nous ne sommes plus que 6 hommes) se retire en Lituanie. Après moult péripéties, de Gdansk(Pologne) à Rostock (Allemagne du Nord), ne faisant plus partie d’aucune unité lors de la débâcle allemande, j’arrive le 6 mai 1945 à Neustadt près de Lübeck où je me présente aux troupes anglaises.

Le 7 mai 1945 en tant que volontaire j’aide à enterrer les morts du tragique bombardement du paquebot allemand « Cap Arcona » par la Royal Air Force (RAF) où ne se trouvait que des déportés de différents camps de concentration que les nazis voulaient faire disparaitre en coulant le navire au large.

Je reviens en France à Hazebrouck dans le nord de la France avec un convoi anglais et je retrouve enfin mon village natal de Zinswiller, ma mère, ma sœur Marie-Thérèse et mon frère François (1907 – 1978) le 9 juin 1945.

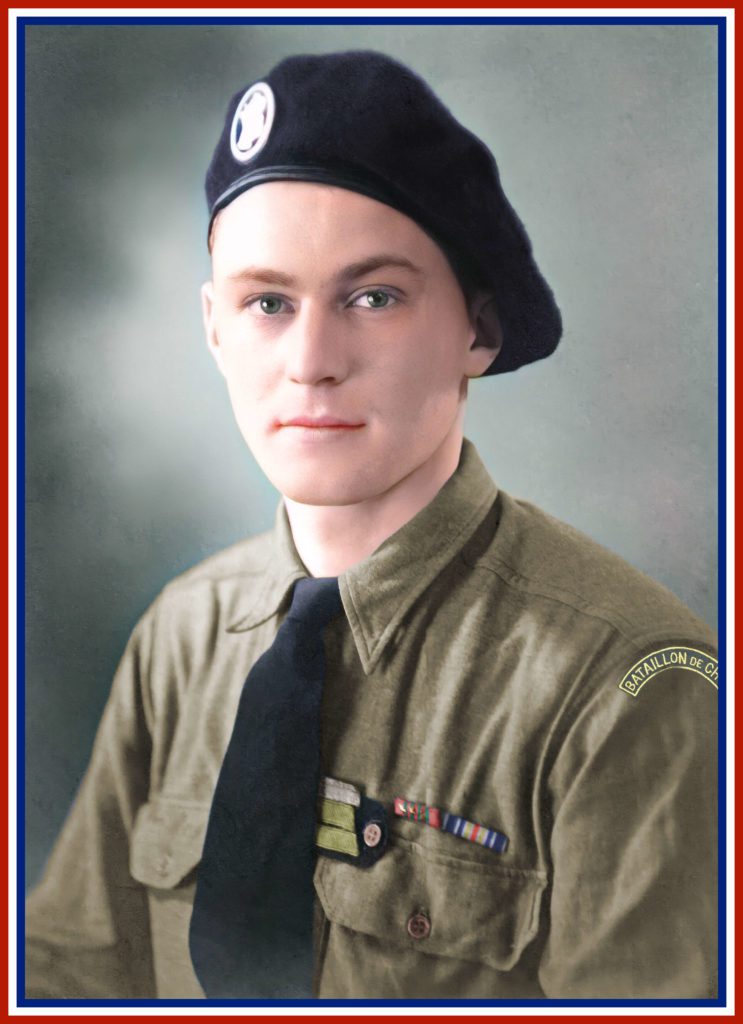

Mon frère Lucien (né en 1922), séminariste, engagé dans la Brigade indépendante Alsace-Lorraine commandée par colonel Berger alias André Malraux (il est au 3ème Bataillon « Metz » – dans la compagnie Kléber) a été mortellement blessé à la tête par une balle explosive à Courtelevant (territoire de Belfort) le 22 novembre 1944 et il décède à l’hôpital Saint-Morand d’Altkirch(68).

Il est provisoirement inhumé au cimetière d’Altkirch selon un document daté du 14 décembre 1944. Après-guerre ma famille récupère son corps pour être enterré au cimetière communal de Zinswiller (67).

Mon frère Hubert (1917-1956) également engagé dans la première Armée française a eu plus de chance et va survivre aux terribles combats pour libérer sa chère patrie.

Gilbert (1925 – 1973), incorporé de Force comme moi et Victor (1919-1944), il rentre à la maison en uniforme « feldgrau » après le 8 mai 1945 ; il est blessé au bras mais vivant contrairement à Victor et plus de 30 000 alsaciens et Mosellans qui n’auront malheureusement pas cette chance.

Pour terminer son récit, une dernière phrase écrite par Joseph BRIBOIS qui est malheureusement toujours d’actualité :

« Je souhaite de tout cœur que nos souffrances et notre détermination n’aient pas été vaines et je recommande à nos jeunes de rester vigilants face à certaines idéologies montantes ».

Joseph BRISBOIS est décédé le 2 décembre 2007 à Dauendorf (67).

Nous remercions très sincèrement Monsieur & Mme Geneviève et Bernard LEDIG ainsi que Madame Spiess Marie-Louise pour le partage de leur histoire familiale et leur participation afin que nous puissions transmettre aux générations actuelles et futures notre Histoire Régionale si particulière pour ne pas l’oublier…ne pas oublier toutes nos victimes civiles et militaires et leur rendre l’hommage qu’ils méritent.

ANNEXE : lettre du 22.10-1944 du Chasseur Lucien BRISBOIS, séminariste :

« Cher oncle, chère tante,

Après la soutane, provisoirement déposée, j’ai endossé l’uniforme kaki pour aider autant que je puis, pour la délivrance de nos deux provinces. Je suis enrôlé volontaire pour la Brigade Alsace-lorraine dont vous avez déjà entendu parler. Nous faisons partie, quoi qu’étant plus ou moins à part, de la 1ère Armée française du Général de Lattre de Tassigny. Uniquement composée d’éléments alsaciens lorrains, nous formons une unité très forte qui étonne ceux qui ont douté de notre pays. Nous sommes presque 5000 alsaciens lorrains. Tout ce qu’il y a hors d’Alsace et Lorraine est venu chez nous. Mais si notre gloire est déjà faite puisque notre Brigade a été cité à l’ordre de l’Armée, il faut avouer que nous ne l’avons pas volée. Personnellement engagé deux fois dans le secteur des Vosges, j’ai pu constater la dureté des combats. J’ai été blessé légèrement mais tout est fini. Si je suis ici ce n’est pas uniquement pour faire mon devoir de bon Français mais aussi pour faire mon devoir de séminariste. Je ne puis admettre qu’une soutane reste à l’arrière d’un mouvement si noble et généreux et j’ai cru mon devoir de montrer que nous, prêtres, prenions part à cette lutte et que nous l’appuyons. Et puis pour préserver notre Alsace de pillage et du meurtre il faut quelqu’un qui tempère les haines aveugles et des mouvements trop brusques. Justice pour les traîtres, mais surtout charité.

J’ai reçu des nouvelles de chez moi du mois de juin. Tous sont en vie. Le beau-père de François est mort. 13 de mes amis sont tombés dont 1 fils de Herda, 1 fils de Fichter de Daentzer, de Davron etc…Les boches sont terribles mais on les aura. Une fois en Alsace nous ferons la police et nous serons dissous pour occuper les postes administratifs. Nous ne faisons pas d’autonomisme mais nous voulons prendre part, comme les maquis des autres régions à la libération de nos provinces. Le 11 novembre nous entrerons à Strasbourg et Metz avec le Général Giraud. Nous serons les premières troupes en Alsace. Vous embrasse tendrement, Lucien. »

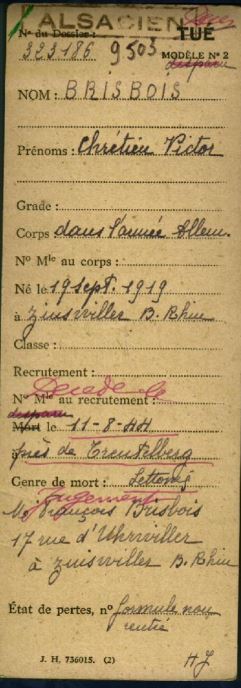

ANNEXE : Fiche de Victor BRISBOIS « Mort pour la France » – source capm de Caen.

En complément d’information :

Brigade indépendante Alsace-Lorraine (free.fr)

Camp de sûreté de Vorbruck-Schirmeck — Wikipédia (wikipedia.org)

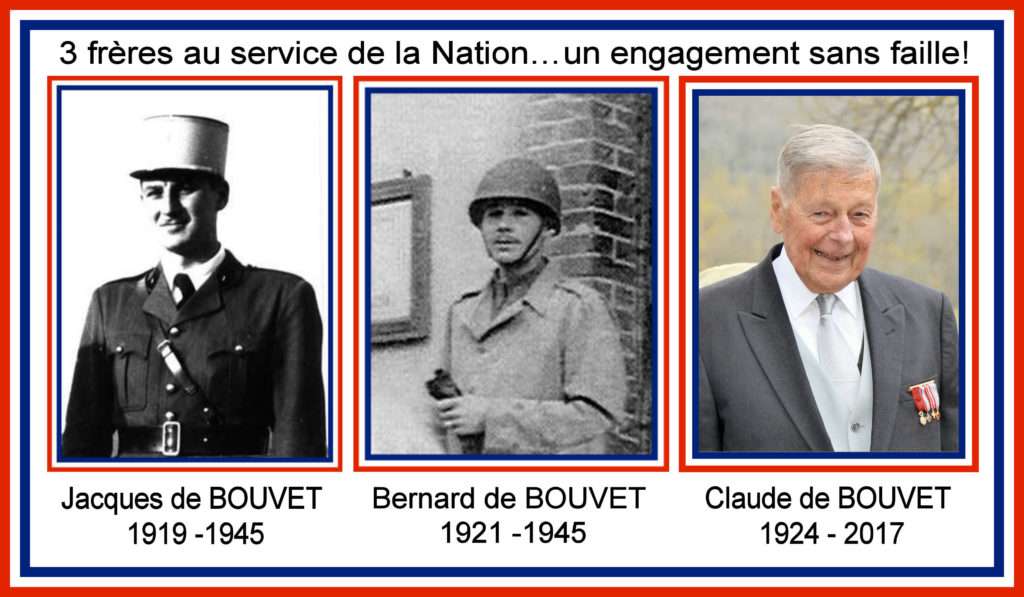

Lieutenant Jacques de BOUVET 1919 – 1945

Fils de Michel de Bouvet et de Catherine de Tricornot, Jacques est né le 5 décembre 1919 à Vincennes (94).

Sa famille est originaire de Lorraine et s’installe plus tard dans la Marne à Vitry-le-François.

Il est le troisième enfant d’une fratrie de 6 : Christine de VESVROTTE, François, Jacques, Bernard, Claude, et Marie de LAMBILLY).

Son père St Cyrien (promotion Premières Grandes Manoeuvres 1896-1898) est officier de cavalerie et combat en 1914 à la tête de son escadron de Cuirassiers. Il termine la première guerre dans les tranchées.

Après la guerre il quitte l’armée, retourne à la vie civile et transmet cette vocation militaire, qui va naître très jeune chez Jacques, comme pour son frère Claude (promotion Rome-Strasbourg 1944).

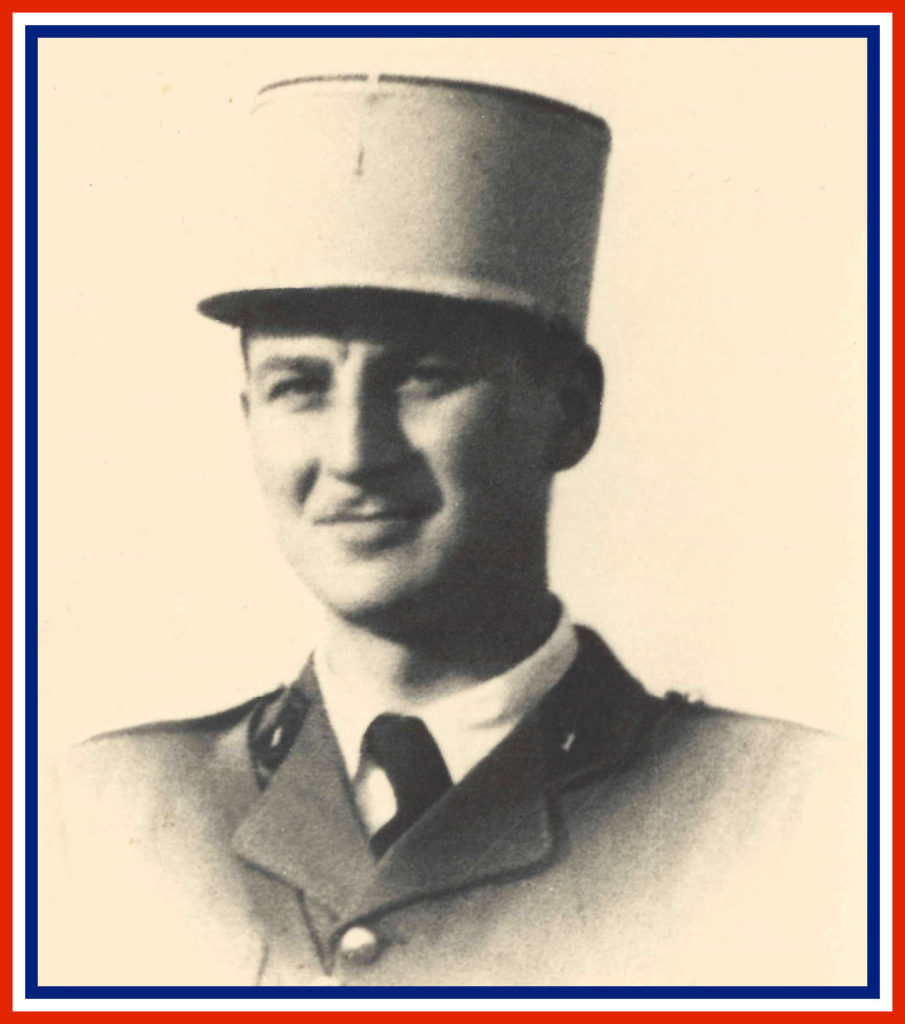

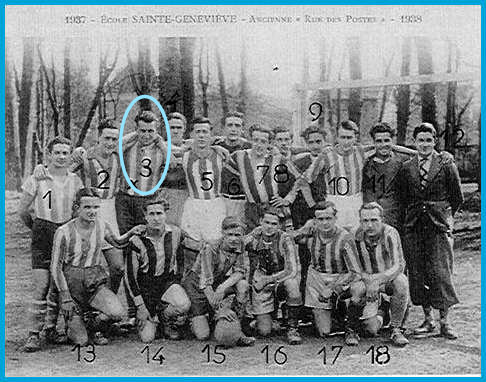

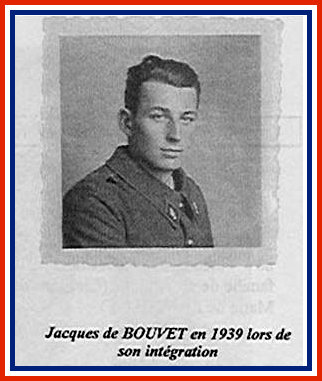

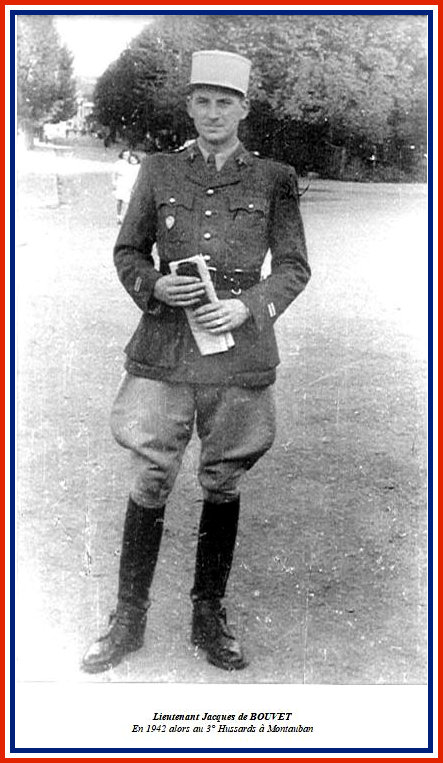

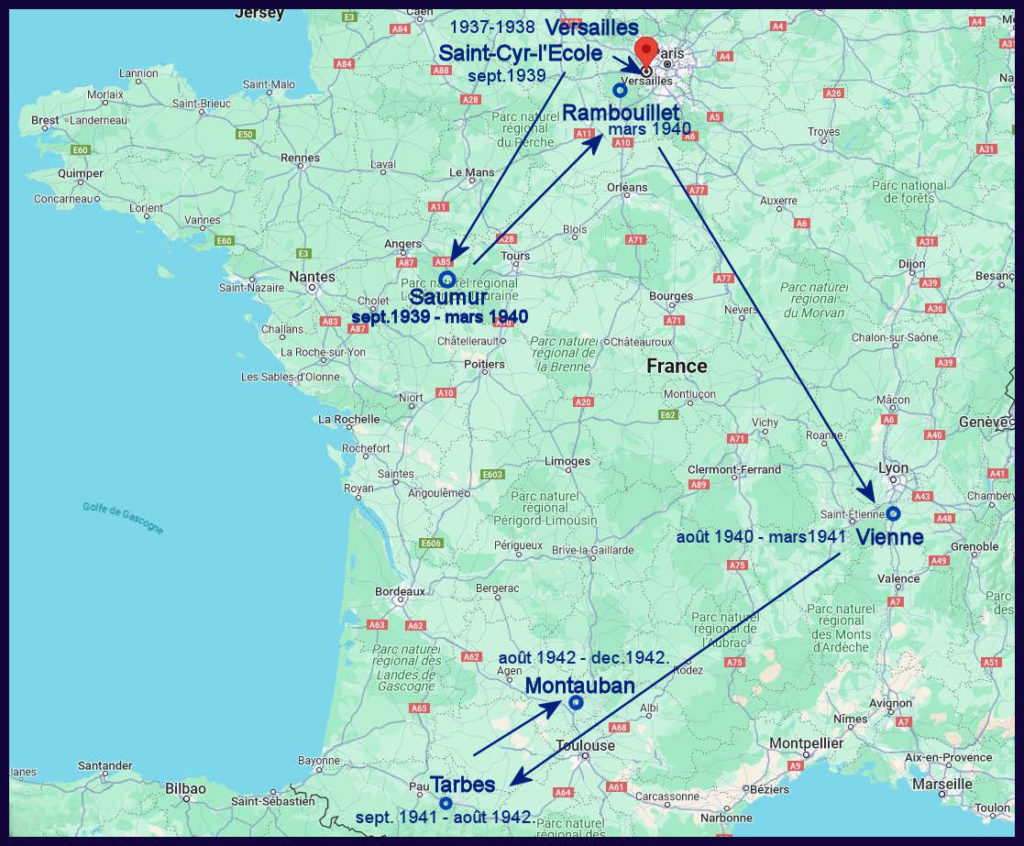

Après une année d’école préparatoire au collège Ste Geneviève de Versailles il entre à l’âge de 19 ans, en Septembre 1939, à St Cyr dans la promotion « Amitié Franco-Britannique »…il est la neuvième génération d’officiers sans interruption dans sa famille.

Classé 109ème sur 700 lors du concours d’entrée il choisit comme arme la cavalerie. La guerre est proche il ne reste que 3 jours à l’Ecole Spéciale Militaire de St Cyr et rejoint l’Ecole de Cavalerie de Saumur au plus vite pour devenir chef de peloton monté de cavalerie.

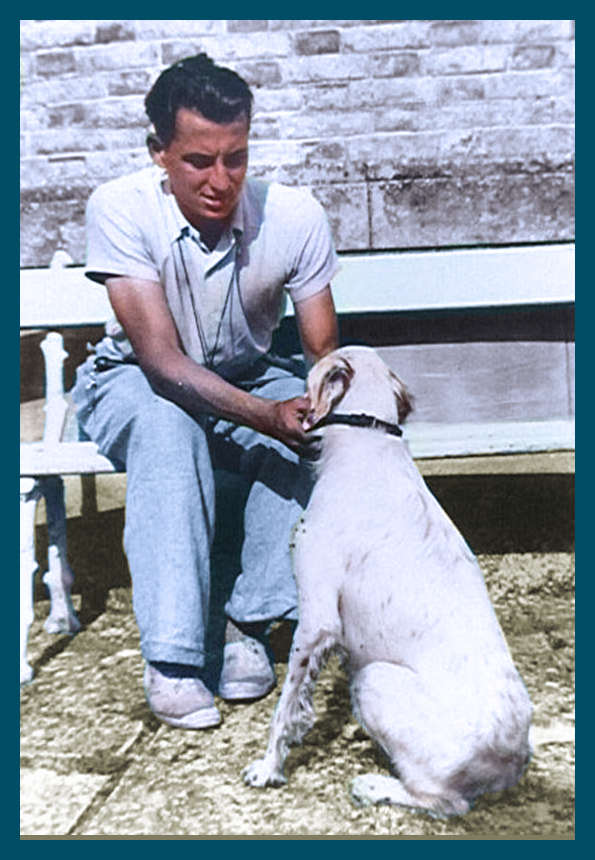

Surnommé « Ladubay » du nom du vin de Saumur de la maison Bouvet-Ladubay, il laisse à ses camarades de promotion un excellent souvenir ; garçon gai et jovial bien que réservé.

En mars 1940 il est envoyé à Rambouillet dans un escadron monté mais ne sera pas engagé dans les combats de 1940 suite à l’armistice du 22 juin 1940.

Il est alors affecté au 1er Régiment de Chasseurs à Vienne (entre août 40 et mars 41) d’où on l’envoie effectuer un stage de perfectionnement. A l’issue de ce stage (de mars à août 1941) il rejoint l’Ecole de Cavalerie repliée à Tarbes (de septembre 1941 à août 1942) d’où il en sort Lieutenant et est affecté au 3ème Hussards à Montauban.

Suite à l’invasion des troupes allemandes de la « zone libre » le régiment est désarmé le 29 novembre 1942 et il est démobilisé puis renvoyé dans ses foyers comme l’ensemble de ses camarades.

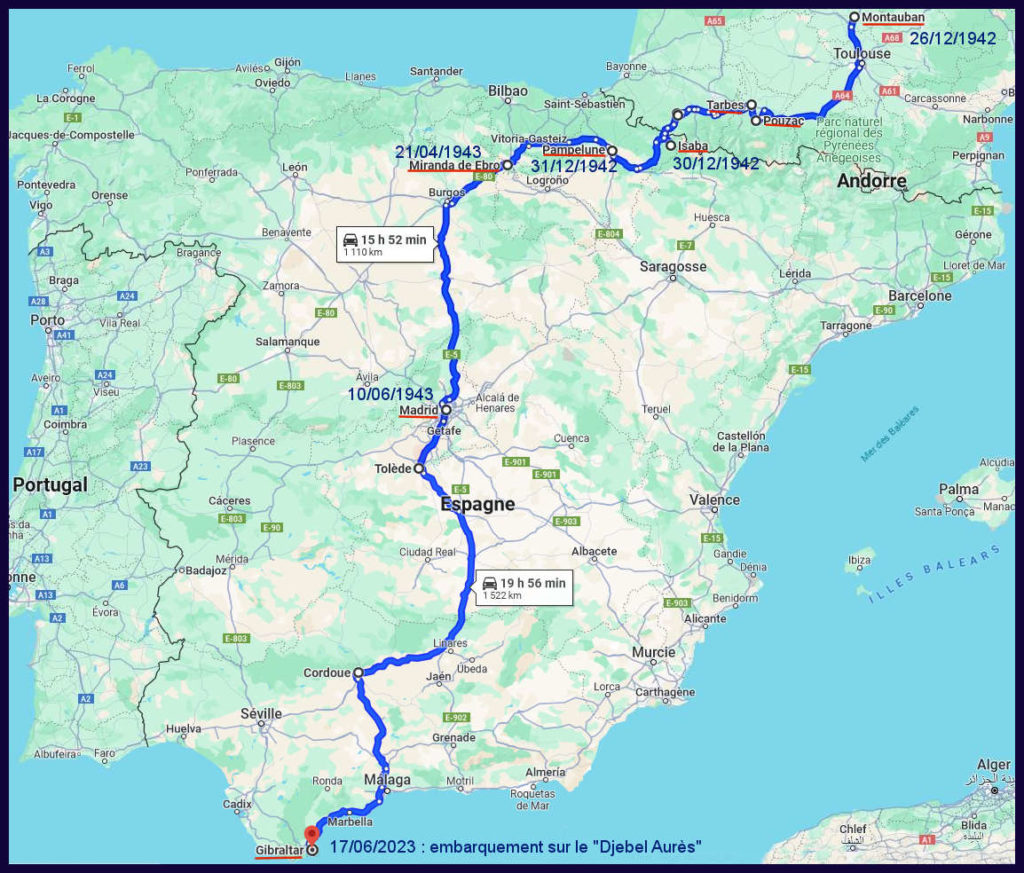

Après l’humiliation de la défaite de juin 1940 sans avoir pu combattre et la démobilisation, Jacques de Bouvet décide avec des officiers de son régiment de rejoindre l’Afrique du Nord. Le lendemain de Noël 1942 il quitte Montauban, passe par Tarbes et Pouzac (pour saluer des cousins). Après quelques péripéties avec leur passeur, il franchit le 30 décembre le col de la Madeleine, par une terrible tempête de neige et une descente épique dans le brouillard pour arriver en Espagne à Isaba.

Comme il l’écrit dans son journal personnel le 31 décembre 1942 : « Il part avec ses compagnons d’échappés pour la prison « modèle » de Pampelune, puis après 48 heures pour le camp de Miranda d’où il pense qu’ils seront libérés et 15 jours après … Double enceinte gardée par des sentinelles affublées de couvertures, quadruple grille, rotonde vitrée commandant quatre ailes en croix, gardiens bourrus et qui semblent nous prendre au sérieux. Nous nous amusons follement. »

Malheureusement ce ne sera pas le cas, et il va devoir s’adapter aux conditions difficiles de détention de la prison de Pampelune plus longtemps que prévu : sous alimentation, surpopulation, poux, maladie, promiscuité…. qui seront légèrement atténuées par une solidarité et une entre-aide à toute épreuve avec ses compagnons d’infortunes.

Parmi les nouveaux arrivants, il voit arriver le Colonel SCHLESSER qui commandait le 2éme DRAGONS et futur commandant du Combat Command 4 de la 5ème Division blindée avec lequel il entrera en premier dans Colmar le 2 février 1945.

Le 3 février 1943 en tant qu’officier il est transféré en résidence surveillée à Lecumberry, où les conditions de vie sont meilleures jusqu’au 20 avril 1943, date à laquelle il est transféré par le train à Pampelune…pour arriver le 21 avril au tristement célèbre camp d’internement de Miranda qu’il décrit ainsi : « Arrivé à Miranda vers 15 heures; le camp est contre la voie ferrée : une série de baraques blanches longues, couvertes de tuiles – une grande place avec un mat à bandera – autour des barbelés, avec tous les 50 mètres une guérite et une sentinelle. Attente interminable au bureau, prés d’une piscine…sans eau. De l’intérieur les autres nous crient de nous déclarer évadés civils ou militaires (cela avance la libération). Un train démarre avec 600 libérés belges qui agitent leurs mouchoirs. A quand notre tour ? A l’intérieur on nous octroie généreusement une couverture crasseuse, une enveloppe de paillasse, une gamelle et une cuillère; avec ça dém…vous ».

Le 15 mai 1943 il figure sur la liste des futurs libérés…mais rien ne se passe.

Le 9 juin Jacques écrit : « A midi la liste parait; on vient m’avertir que mon nom est dessus, complet et sans faute d’orthographe, ce qui a beaucoup d’importance. Formalités diverses, échange de paillasse et couvertures avec les autres détenus, restitution du reliquat aux « conios »( surnom que donnaient les détenus à leurs gardes.). Je prends congé de mes camarades et d’autres, connus depuis bientôt six mois. C’est vraiment triste de quitter des camarades des bons et mauvais jours et d’ailleurs on ne peut croire que ce soit le vrai départ. »

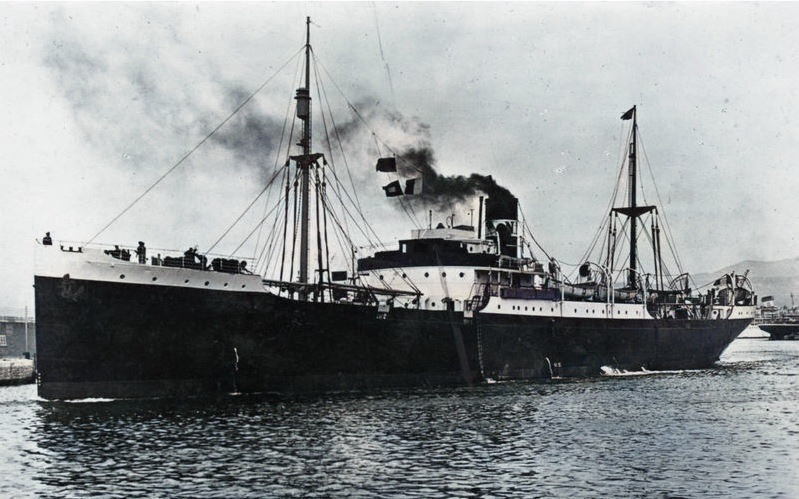

Le 10 juin il arrive à Madrid puis voyage à travers l’Espagne ; Tolède, Cordoue et arrivé à Gibraltar où il embarque le 17 juin sur le « djebel Aurès » pour débarquer le 18 juin 1943 à Casablanca.

Le 20 août 1943 il rejoint au 6ème Régiment de Chasseurs d’Afrique ( 6ème R.C.A.) et prend le commandement du 3ème peloton du 2ème Escadron du 6ème R.C.A.

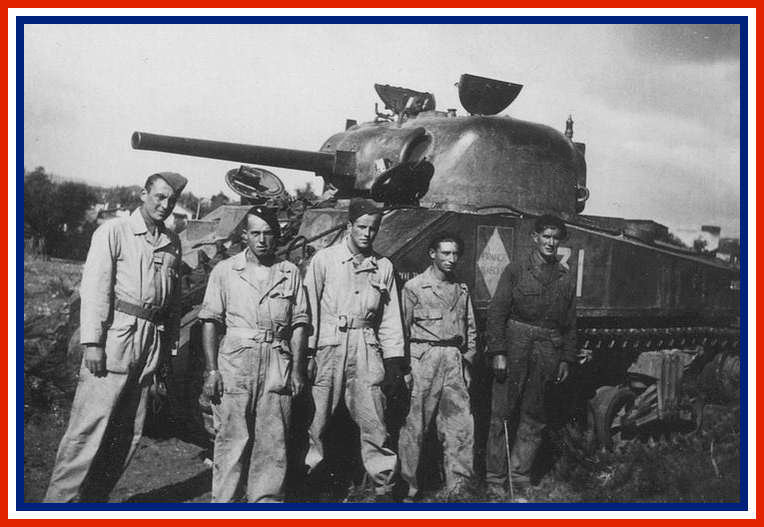

Dans le cadre du réarmement de l’Armée D’Afrique, future 1ère Armée Française, c’est seulement le 12 septembre que le Régiment perçoit ses premiers chars Sherman…la formation va pouvoir enfin débuter.

Pour Jacques de Bouvet il va falloir mettre les bouchées doubles pour passer de la cavalerie à Cheval avec quelques automitrailleuses à la dernière technologique Américaine et de longs mois d’entraînements pour aguerrir les équipages pour assimiler la nouvelle doctrine d’emploi et manier au mieux ces nouveaux engins.

Du 29 novembre 1943 au 6 septembre 1944 c’est la montée en puissance du 6ème R.C.A. et de ses hommes avec une instruction poussée, des entrainements et des manœuvres intensifs afin d’en faire une unité aguerrie prête à se battre pour libérer le territoire national.

Le 18 mars 1944 l’unité passe la « revue Kingman » qui est le test ultime réalisé en situation réelle par le commandement américain afin d’évaluer et valider la capacité opérationnelle des unités avant d’être engagées au combat.

Le 30 mars visite du Général de LATTRE de TASSIGNY et le 13 avril 1944 celle du Général De Gaulle.

Le 13 septembre Jacques et son régiment sont alertés et se préparent à embarquer pour rejoindre les plages du sud de la France.

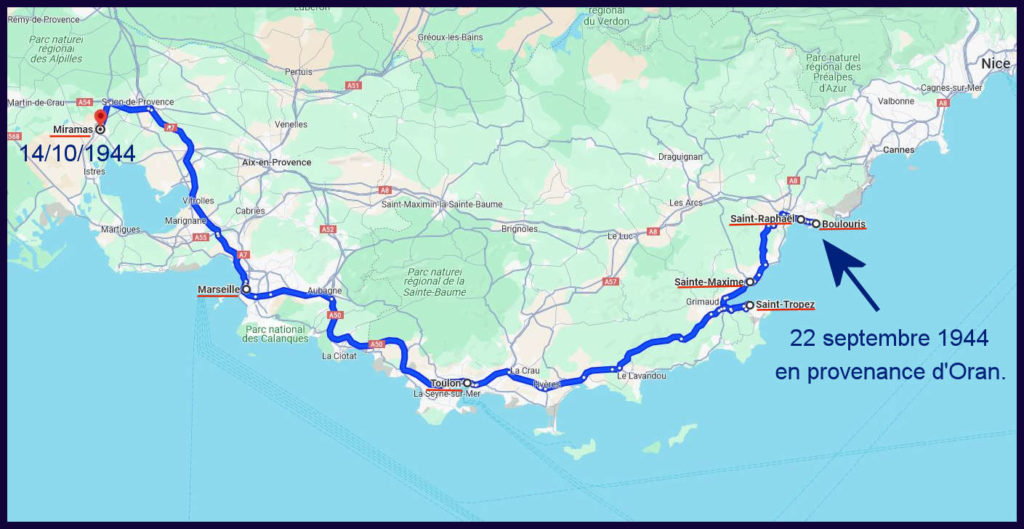

Le vendredi 15 septembre son convoi se forme dans la rade d’Oran avec 24 LST, 14 Liberty ship et 3 chasseurs d’escorte. La traversée s’effectue le 21 et vers 11h les côtes françaises sont en vue. En raison de la météo ils ne débarquent que le lendemain matin dans la baie de St Raphaël. Jacques touche le sol métropolitain à Boulouris vers midi trente et écrit « c’était tout drôle de fouler à nouveau le sol de France ».

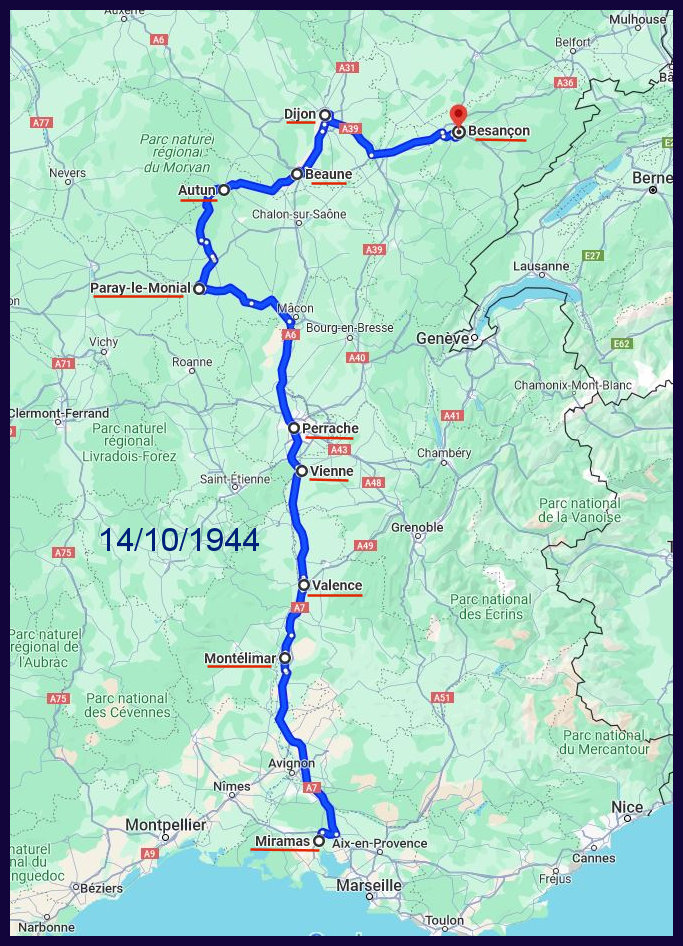

Il passe par St-tropez, St-maxime, Toulon, Marseille. A Miramas les blindés sont chargés sur un convoi ferroviaire et le personnel dans des wagons. Le 14 octobre le convoi passe par Montélimar, Valence, Vienne pour arriver à Lyon Perrache puis Paray-le-Monial, Autun, Beaune, Dijon et Besançon terminus du voyage en train. La montée au front est proche.

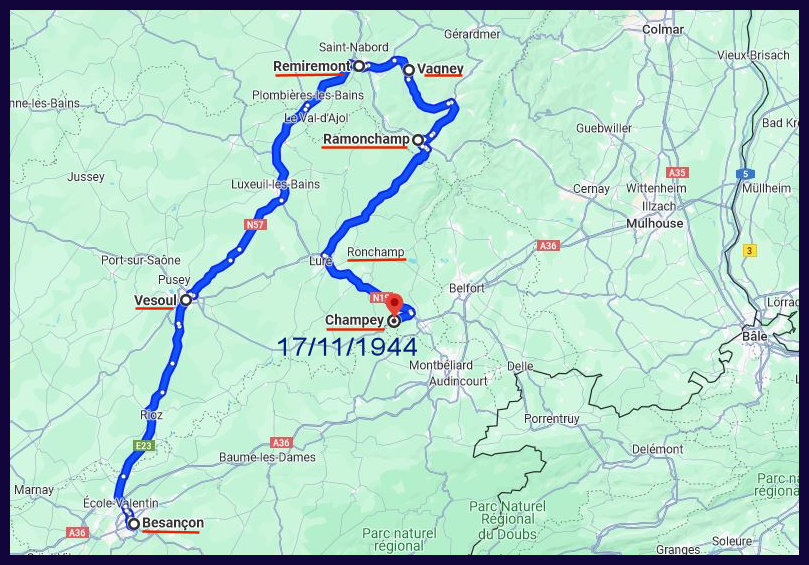

Le 28 octobre près de Vesoul son frère Claude part en ligne avec le 7e Chasseurs prés de Remiremont avant que Jacques puisse le voir et son frère Bernard passe à Poncets allant du Valdahon à Farincourt (Farincourt est la propriété de son oncle TRICORNOT (frère de sa mère) où il a pu revoir la veille sa mère, ses soeurs Christine et Marie venues voir Jacques et Bernard qui eux se sont croisés. Triste « ironie » de la guerre, leurs unités se sont battues à coté et ils ne se sont jamais revus malgré plusieurs tentatives. Pour le Lieutenant Jacques de Bouvet le baptême du feu à lieu début novembre à Vagney avec son peloton, il est à bord du Char n°31 « Bourgogne ».

Ils combattent dans le secteur de Remiremont, Ronchamp pendant la campagne des Vosges.

Le 11 novembre 1944 son frère Claude, reçu à l’Ecole Spéciale Militaire (E.S.M.) de St-Cyr quitte le 7e Chasseurs pour être dirigé vers Cherchell en Algérie où est replié l’E.S.M.…Jacques écrit « une fois de plus je l’ai manqué »…il ne le reverra plus.

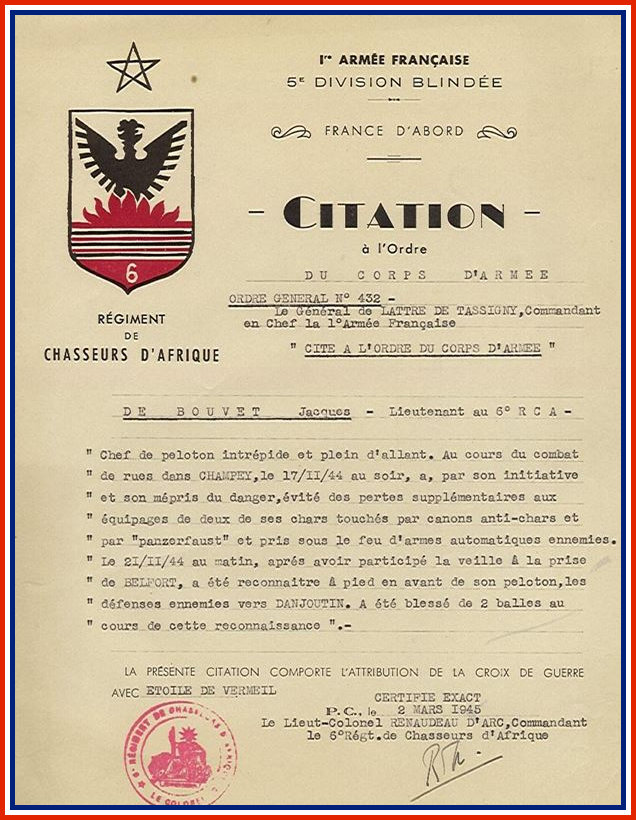

Il obtient une première citation à l’ordre du Corps d’Armée avec attribution de la Croix de Guerre 1939-1945 avec étoile de Vermeil, suite à son action lors des combats du 17 novembre en Haute-Saône(70) et 21 novembre à Belfort (90) de novembre 1944.

Dans son journal nous pouvons lire à ce sujet : « A peine entrés dans Champey vers 4h 45 nous sommes accueillis à coup d’antichars et de panzezfaust. Les civils nous disent qu’il y a un canon vers le cimetière à gauche et un autre vers l’église. Presque aussitôt le char de tête 32 prend feu, les F.F.I se replient vers mon char laissant seul le 33. MARSAUCHE et moi les ramenons à pied. PERMINGEAT me crie de son char qu’il y a des Allemands partout dans les maisons, les F.F.I commencent à les fouiller mais le 33 est atteint à son tour et s’enveloppe de fumée sous mes yeux. L’équipage l’évacue. Je reviens en arrière et fais exécuter par les chars un tir sur le cimetière, la visibilité est très mauvaise, la nuit tombe. Les tirailleurs commencent seulement à arriver et sont abasourdis par notre tir, me dit le Cdt DAILLET qui ne se presse toujours pas d’intervenir. Le capitaine arrive à son tour avec EBLE dont le char a flambé sous les coups de P.A.K, comme probablement aussi son premier groupe. Les tirailleurs commencent le nettoyage vers 6h et font quelques prisonniers; le reste des Allemands se replie avec leurs canons P.A.K.

La nuit se passe sans incident. Le lendemain matin je peux dresser le bilan : les 2 chars ont été atteints par des panzerfaust, mais le 33 n’a pas flambé, car il a été touché à l’avant sur la rotule, le 32 au contraire à la base de la tourelle à gauche.

Sa Citation à l’ordre du Corps d’Armée avec attribution de la Croix de Guerre 1939-1945 avec étoile de vermeil :

« Chef de peloton intrépide et plein d’allant. Au cours du combat de rues dans Champey(70), le 17 novembre 1944, au soir, a, par son initiative et son mépris du danger, évité des pertes supplémentaires aux équipages de deux de ses chars touchés par canons antichars et par « panzerfaust » et pris sous le feu d’armes automatiques ennemies. Le 21 novembre 1944, au matin, après avoir participé la veille à la prise de Belfort(90), a été reconnaître à pied, en avant de son peloton, les défenses ennemies vers Danjoutin(90). A été blessé de deux balles au cours de cette reconnaissance. «

Le Général GUILLOT, jeune officier comme lui en 1944-45 et chef de peloton au 11ème RCA, écrit après-guerre à ce sujet « …C’est ainsi que nous avons ensemble participé au combat très dur de Champey le 17 novembre, et je puis confirmer entièrement les faits, où il a montré un si grand courage.

Je l’avais, bien que pris moi-même dans cette tourmente de feux, de chars et de panzerfaust, remarqué. » et « … si je ne l’avais pas vu, de mes yeux, en direct, si magnifiquement courageux au combat. Ca m’avait fortement frappé, et ça reste en moi..

Il se trouve toujours à l’avant garde et participe à la libération de Belfort ville dans laquelle le 6° RCA rentre en premier et s’illustre tout particulièrement.

Le 20 novembre 1944 il a pour mission : avec une compagnie du Bataillon de choc sur ses chars et une compagnie d’armes lourdes en Jeep, de pénétrer dans Belfort par la route de Cravanche, de nettoyer le quartier nord de la ville et empêcher la destruction des ponts…L’objectif est atteint ! Accueil inoubliable de la population : « les gens sortent en foule en hurlant de joie aussitôt après le passage des premiers chars; ils ont des bouteilles, des fruits, des gâteaux et nous forcent à en accepter. Les petits enfants sont amenés pour embrasser des soldats, les jeunes filles se précipitent… « On ne vous espérait plus » ».

Le 21 novembre le LT de Bouvet décide de partir en patrouille, il nous raconte : A 7 h 30 nous décidons, MARSAUCHE et moi de faire une patrouille du côté de la gare et de la route de Montbéliard. Ni Allemands, ni Français encore.

Le barrage de rail vers Danjoutin est contourné, mais la route semble minée, aussi nous continuons à pied avec MOREL, MASSON et ROULIER, le long de la voie ferrée. Il y a des Allemands partout; dans les Basses Perches, à Bavillier, à Danjoutin; ils nous tirent dessus, je suis blessé à la main; nous nous replions et ramenons les chars en arrière. J’apporte les renseignements au Cdt de VIEVILLE (qui commande le 6ème R.C.A.), le peloton est ramené par MARSAUCHE, STUDLE démolit entre temps un canon Flak sur le fort. Le capitaine ETCHECOPAR accepte de ne pas me faire évacuer : je n’ai que l’index cassé et une balle en séton dans la main. A sa sœur Christine, infirmière, il écrit à ce sujet : « … J’espère venir bientôt en permission et pouvoir me confier à tes soins éclairés; j’apporterai les radios. Les médecins sont bien mais guère plus savants que du temps de Molière : il y en a un qui voulait me couper le doigt, disant qu’il me gênerait; l’autre me disait de le laisser s’ankyloser à la position repliée; le troisième enfin m’a enjoint de le faire travailler. Comme il passe pour un crack c’est à celui-là que j’obéis. Heureusement qu’il ne s’agit que d’un doigt….. »

Le Général GUILLOT se rappelle : « Ses hommes l’adoraient et l’admiraient pour son calme imperturbable sous le feu. Je le revois aussi à Belfort, le 21 novembre, faisant à pied et en char des opérations de nettoyage très sportives mais fort aventurées. Puis, lorsqu’il eut reçu deux balles à la main, donnant au colonel des renseignements avec un calme et une précision parfaite, sans s’occuper de sa blessure qui n’était même pas pansée. Evacué de force à l’hôpital pour se faire opérer, on l’endort et on le ramène sur son lit où il délirait encore endormi. C’est ainsi que nous l’avons eu pendant un mois à l’E.M. du régiment, car le colonel ne voulait absolument pas qu’il remonte en char avant sa guérison et parce qu’il aurait sûrement désobéi à la première opération si on ne l’avait pas enlevé à son escadron ».

Puis c’est l’avancée vers l’Alsace et d’âpres combats : Rougemont, Mortzwiller, Soppe-le-Haut, Guewenheim, Aspach…Jacques suite à sa blessure se contente de son poste à l’Etat-Major du Régiment en attendant son rétablissement.

Il retrouve son frère Bernard (2ème Bataillon de Choc) à Masevaux le 25 novembre lors de la libération de la ville.

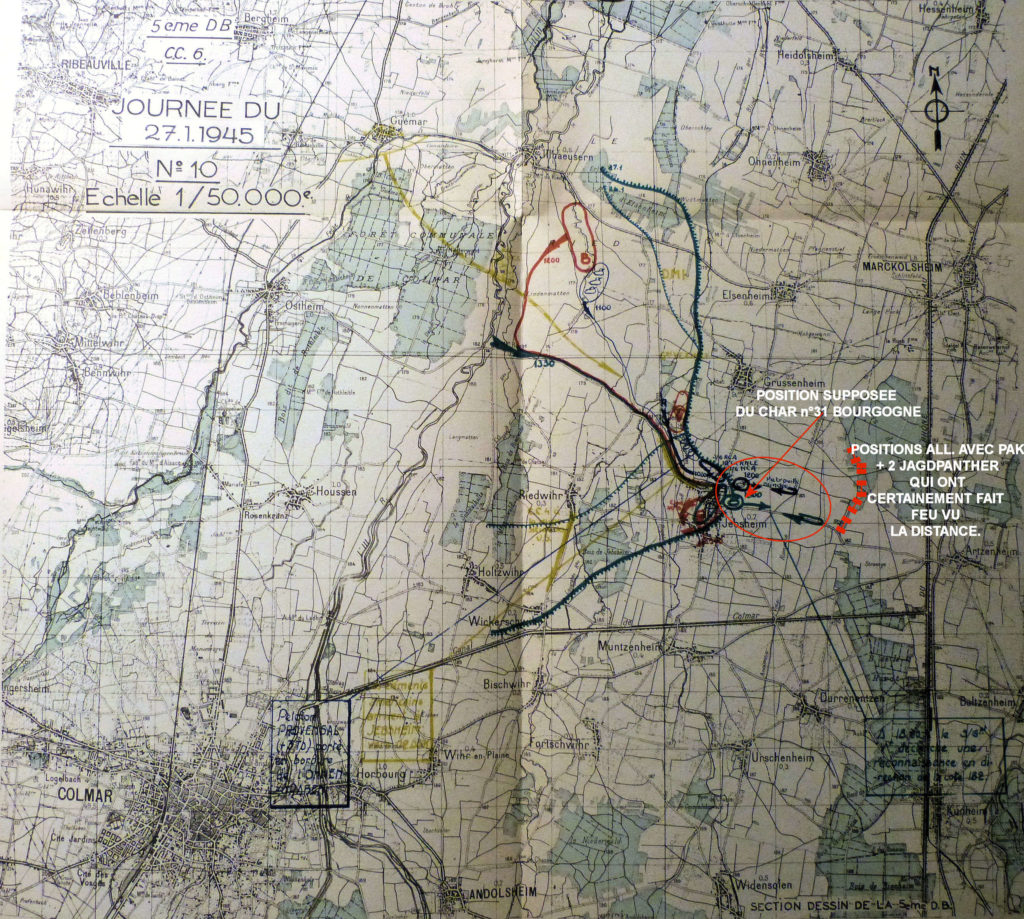

Avec le Combat Command 6 (C.C.6) de la 5ème Division Blindée (5ème DB) il est engagé fin janvier 1945 à Jebsheim, la clé de voûte de la défense allemande de Colmar et de l’accès au Rhin. Le CC6 a pour mission de foncer sur Jebsheim(68) puis Durrenentzen(68) et est pour cela divisé en 3 sous-groupements :

Le S/Gpt R du Chef d’Escadrons de REMOND du CHELAS

Le S/Gpt B du Chef d’Escadrons BOULANGER du 2ème Escadron dont fait partie le Lt de BOUVET.

Le S/Gpt V du Chef d’Escadrons de VIEVILLE

Le CC6 réussit à franchir l’Ill à Maison Rouge et après d’âpres combats s’empare du moulin de Jebsheim, point stratégique permettant d’accéder au village.

Les combats pour la prise du village vont être dantesques et vont durer du 25 janvier au 31 janvier 1945, nuit et jour sans interruption, sous un déluge permanent d’artillerie, qui feront plus 200 tués et 2000 blessés côté français et américains (500 tués pour les allemands). Le 27 janvier 1945 le sous-groupement B (2ème Escadron du 6ème RCA) se porte dans Jebsheim qu’il atteint à midi. Le détachement du Lieutenant de BOUVET doit pousser avec 3 chars Sherman, un Tank .Destroyer M10. du 11ème R.C.A., une section du R.M.L.E. vers le carrefour 182 (route d’Artzenheim), dans le but d’atteindre le pont 188 sur le canal de Colmar. A 14 heures, le détachement de BOUVET débouche de Jebsheim par la route d’Artzenheim. Arrivé à hauteur du cimetière de Jebsheim, il est immédiatement pris à partie par des armes antichars(très certainement 2 Jagdpanther) situées dans les lisières Ouest du bois de la Hardt. Le char n°31 du Lieutenant de BOUVET, reçoit deux coups d’explosifs à la suite sur la tourelle. Le Lieutenant de BOUVET, grièvement blessé succombera à ses blessures, son tireur le Brigadier-Chef VALOT et son chargeur le chasseur GACON sont également atteints. Le char n°32 est immobilisé par une rupture de chenille, mais le troisième char mène à bien la mission confiée au peloton. Son action permet la capture de cent prisonniers.

)Pour le Colonel BES de BERC (commandant du 2ème Escadron) c’est un premier obus arrivé au but qui a enflammé l’engin fait sortir son chef lorsqu’un second arrive soit sur ou à coté qui le blesse mortellement. Pour le tireur, le Brigadier-Chef VALOT l’un des obus tombe sur la tourelle et blesse l’équipage ainsi que le chef d’engin qui avait sorti le tronc pour avoir une vision d’ensemble plus dégagée au profit des légionnaires de la 9ème compagnie du RMLE qui l’accompagnait (le tireur VALOT, sera très sérieusement touché à la tête et dans le dos et sera réformé, le chargeur GACON a eu les deux bras transpercés par des éclats mais rejoindra le peloton quelques mois plus tard).

Le Lieutenant Jacques de Bouvet est atteint par un éclat dans la région du foie. On lui fait un pansement au poste de secours installé dans le village même. Il est transféré rapidement à Sélestat où il est opéré par un excellent chirurgien qui essaie en vain d’arrêter l’hémorragie; on fait sans succès une transfusion de sang. Jacques est mort vers 4 heures du matin, le 28 janvier, à Sélestat où il est inhumé…il avait 25 ans.

Mlle GAUTRON, infirmière à l’hôpital de Sélestat et ayant soigné Jacques jusqu’à sa fin se souvient en écrivant une lettre à sa soeur : « Il a été opéré aussitôt arrivé à notre poste de traitement à Sélestat par un excellent chirurgien de Paris, réserviste, le médecin-capitaine VIDAL-NAQUET. Vous pouvez donc avoir toute quiétude à ce sujet : hélas ! on a vu tout de suite qu’il n’y aurait rien à espérer – le foie était complètement traversé et gravement lésé, vous savez que ces blessures là ne sont pas guérissables. Avec des transfusions on a pu le prolonger jusqu’au lendemain matin. Il a été administré avant d’être opéré et je crois qu’à ce moment là il avait fait son sacrifice – notre aumônier était malheureusement absent, et c’est celui de l’hôpital civil de Sélestat qui le remplaçait»

Un autre témoignage extrait de la lettre du Commandant de VIEVILLE du 3 février 1945 qu’il commandait le groupement du 6°RCA dont faisait partie le peloton du Lt de BOUVET :

« Nous l’aimions tous, ce grand et beau garçon, toujours gai arrachant les rires à son entourage quand les bivouacs africains étaient, parmi les tempêtes de sable, des plus primitifs,

et toujours gentleman. Ses hommes l’adoraient et l’admiraient pour son calme imperturbable sous le feu. Je le revois aussi à Belfort, le 21 novembre, faisant à pied et en char des opérations de nettoyage très sportives mais fort aventurées. Puis, lorsqu’il eut reçu deux balles à la main, donnant au colonel des renseignements avec un calme et une précision parfaite, sans s’occuper de sa blessure qui n’était même pas pansée… »

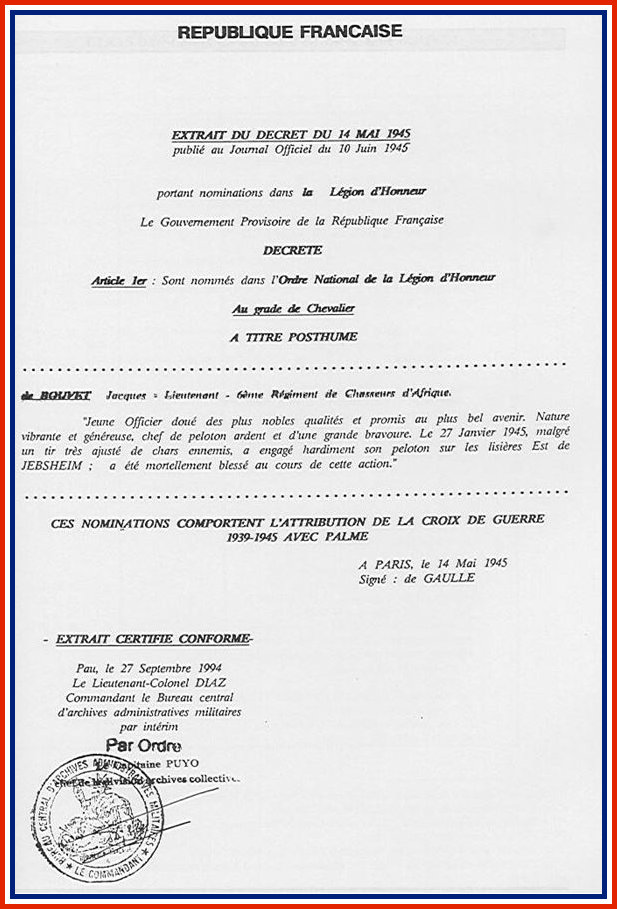

Pour son sacrifice ultime et son engagement pour libérer la France, il est nommé par décret dans l’Ordre National de la Légion d’Honneur au grade de Chevalier à titre posthume :

« Jeune officier doué des plus nobles qualités et promis au plus bel avenir. Nature vibrante et généreuse. Chef de peloton ardent et d’une grande bravoure.

Le 27 janvier 1945, malgré un tir très ajusté de chars ennemis, a engagé hardiment son peloton sur les lisières est de Jebsheim : a été mortellement blessé au cours de cette action ».

Le Lieutenant Jacques de BOUVET venait d’avoir 25 ans, il aimait la France par dessus tout. « Neas Subir » était la devise de son chef ; son sacrifice correspond à cet idéal de vie qu’il s’était donné.

Nous ne pouvons terminer l’histoire du Lieutenant Jacques de Bouvet sans avoir une pensée émue pour son frère Bernard (1921-1945), tué quelques semaines avant lui le 6 janvier 1945, alors engagé volontaire au 2ème Bataillon de Choc et qui fut décoré à titre posthume de la Médaille Militaire et de la Croix de Guerre…il avait 23 ans.

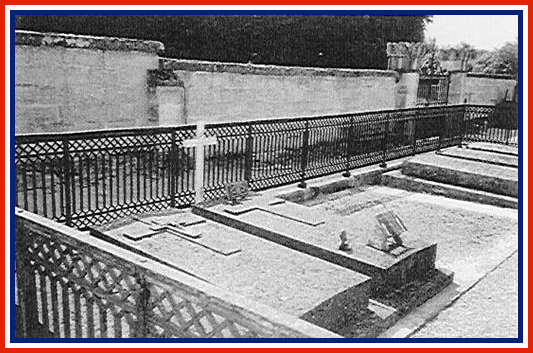

C’est le 7 avril 1962 que sont à nouveau réunis les 2 frères lors de leur inhumation côte à côte dans le petit cimetière de Saint-Remy-en Bouzemont(51) où ils reposent ensemble pour l’éternité.

Nous remercions sincèrement Renaud de BOUVET, son neveu, ainsi que a famille de Bouvet pour le partage de l’histoire du Lieutenant Jacques de BOUVET et de son frère Bernard, afin que nous puissions leur rendre l’hommage qu’ils méritent et que pour que leurs sacrifices restent dans notre Mémoire collective à jamais.

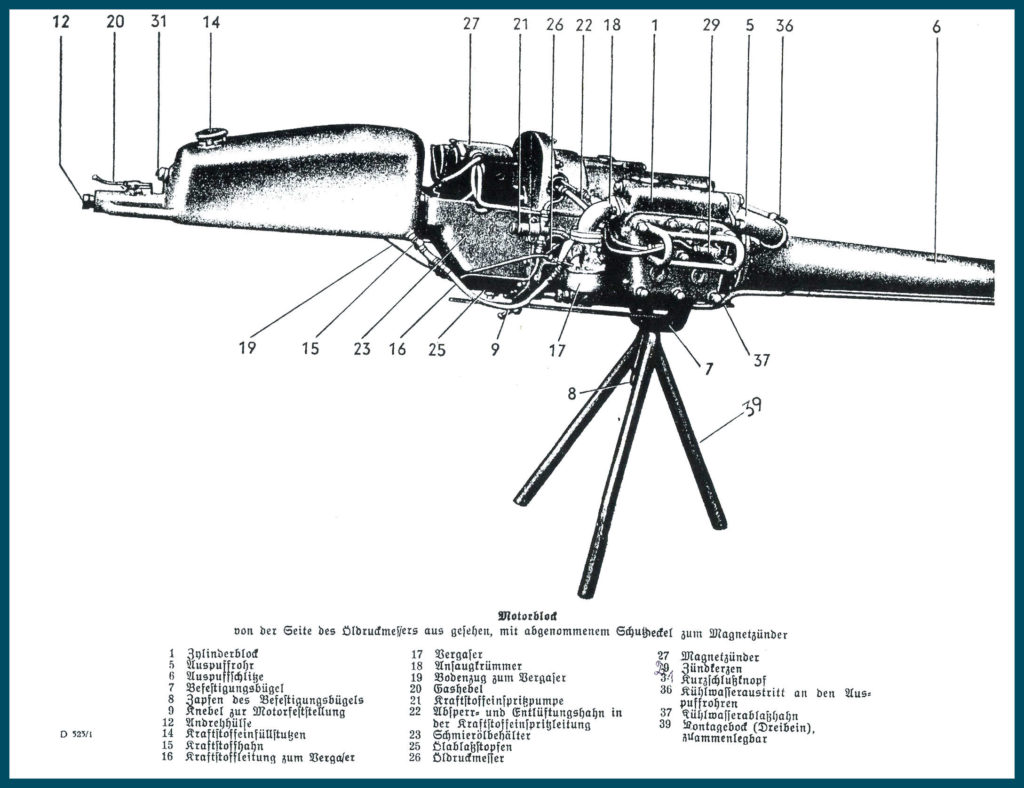

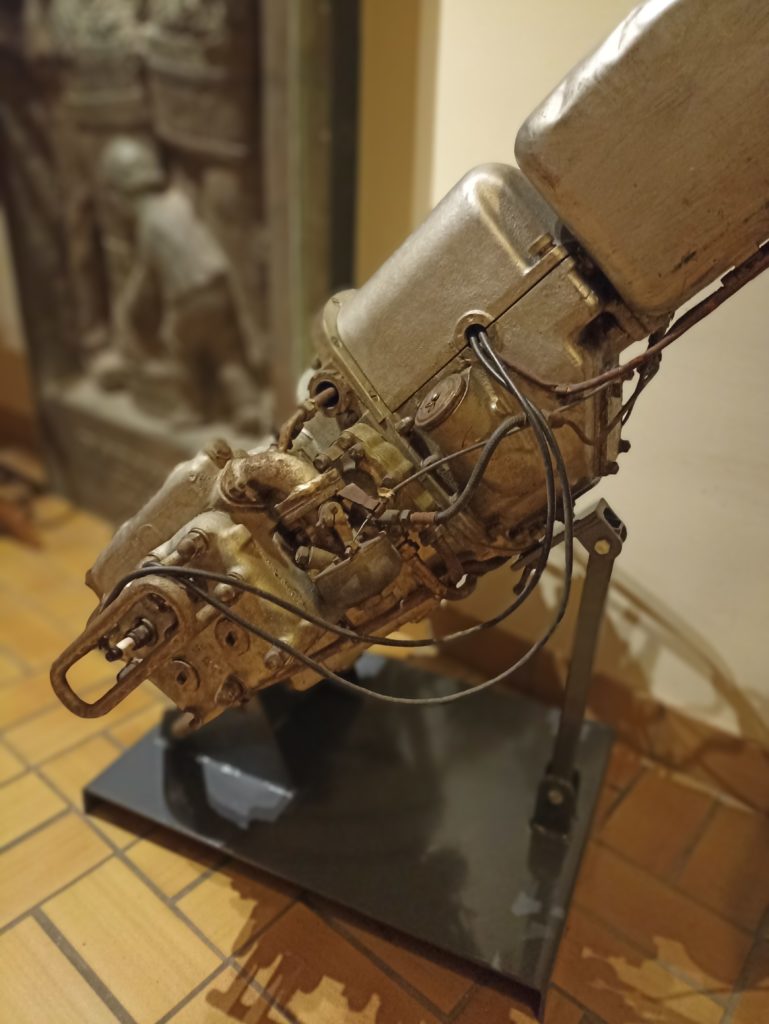

Sturmbootmotor 39

Il peut aussi servir à déplacer des pontons et des bacs sur les cours d’eau.

Une histoire pas comme les autres…que nous raconte son propriétaire Hubert OTT de Schoenau (67) :

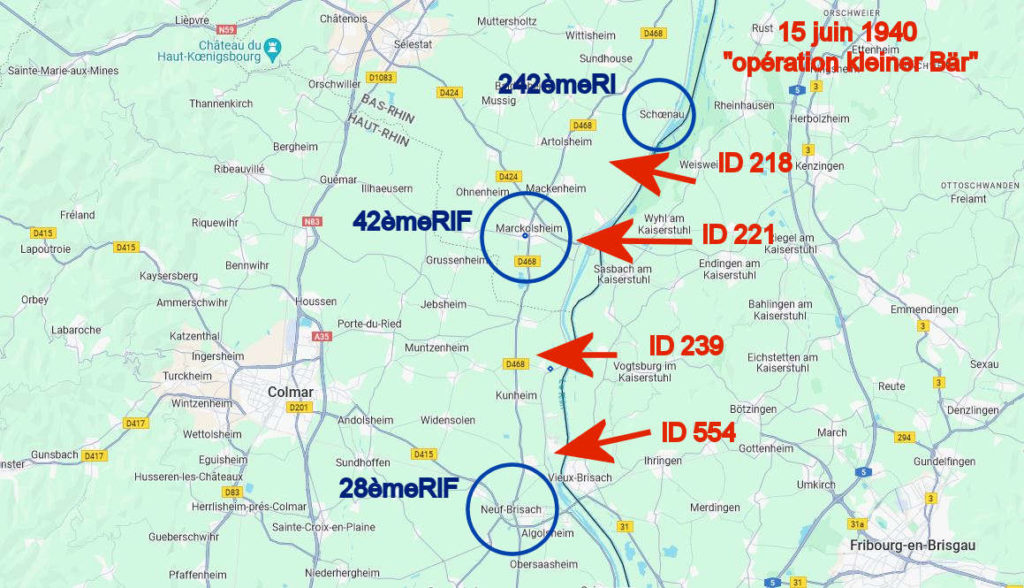

Peu avant la signature de la capitulation de la France (Armistice du 22 juin 1940), Adolf Hitler lance une opération de « prestige » sur les bords du Rhin…il s’agit de l’opération « Kleiner Bär » qui signifie littéralement « petit ours », dans le but de démontrer l’inefficacité de la ligne Maginot défendue par les Régiments d’Infanterie de Forteresse (R.I.F.).

NB : offensive de la 7e armée allemande lancée le 15 juin 1940 afin d’envahir la plaine du Rhin et à encercler les armées françaises en retraite. Plus symbolique que décisive, cette opération devait permettre à Hitler de prétendre à une victoire sur la fameuse ligne Maginot. Après un bombardement d’artillerie contre les casemates, la Wehrmacht franchit le fleuve à Rhinau, Marckolsheim, Neuf-Brisach et Geisswasser.

Pour cette opération de franchissement du Rhin entre Rhinau(67) et Neuf-Brisach (axe principal à Marckolsheim – 67).

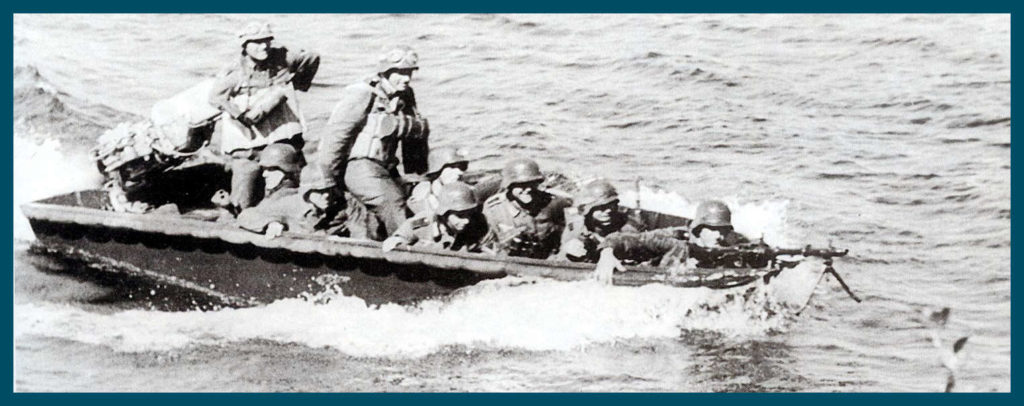

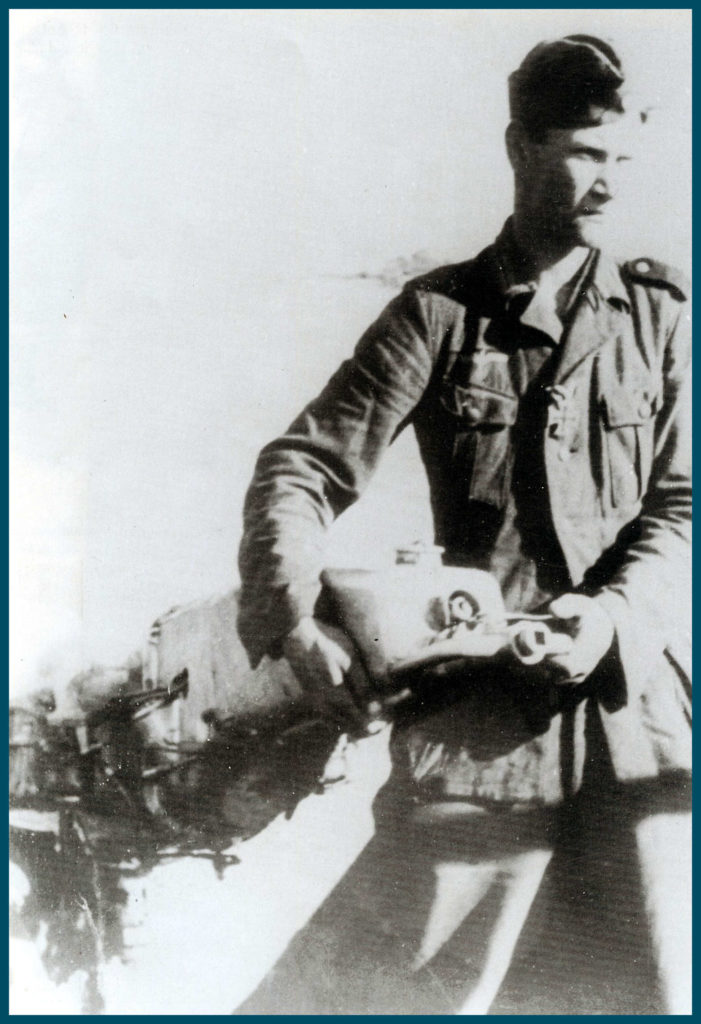

Les « Stosstruppen » de la Wechmacht (troupes d’assaut) ont utilisées des canots d’assaut (barques en bois d’une contenance maximum de 8 soldats (plus un pilote) équipés de moteurs hors-bord de 30 CH tel que celui présenté devant vous.

Ce type de canot d’assaut a pour dénomination « Pionier Sturmboot 39 ».

Les défenseurs de la ligne Maginot se sont battus avec acharnement et ont pu neutraliser un certain nombre de ces bateaux ultra rapides (mais pas suffisamment). Les épaves se sont alors échouées en aval du lieu des combats sur les bancs de gravier ou le long des berges du Rhin : en particulier à Schoenau(67).

NB : 15 Juin 1940 : Durant l’assaut, malgré leurs bombardements, les ouvrages de berges de Schoenau ouvrent le feu sur les Sturmboot allemands causant la mort, pour la plupart par noyade, de 46 Stosstruppen et une centaine de blessés.

Après la défaite de la France, les civils alsaciens qui avaient été évacués en septembre 1939 (principalement dans le sud-ouest) ont été invités par le régime nazi à revenir dans leur foyer (car considérés comme citoyens allemands de fait suite à l’annexion de l’Alsace-Moselle).

En rentrant ils ont récupéré un certain nombre de biens réquisitionnés dans les casemates et abandonnés.

C’est ainsi que mon père Alfred OTT (1891 – 1974) et d’autres habitants ont pris possession du matériel militaire (français ou allemand) laissé sur place dont ce moteur de Sturmboot 39.

Pour le soustraire à la vue de l’administration allemande, mon père a démonté partiellement le moteur afin de l’enterrer dans les tranchées creusées par l’armée française, qui se trouvaient dans sa propriété.

Quelques temps après la fin de la seconde guerre mondiale (vers 1946), mon père est allé récupérer les biens qu’il avait cachés « au nez et à la barbe » de l’occupant nazi pendant plus de 4 années. Il n’y avait pas que ce fameux moteur mais également des bouteilles de vin, du schnaps (spiritueux), des fusils de chasse…

Après remontage du moteur mon père Alfred a finalement réussi à le remettre en état de marche et à le refaire fonctionner. N’ayant trouvé aucun usage pratique à celui-ci il l’a tout simplement remisé dans un garage où il est resté bien à l’abri plus de 75 ans avant de se retrouver au Musée Mémorial.

Nous remercions sincèrement Monsieur Hubert OTT, fils de Monsieur Alfred OTT pour son témoignage écrit et le prêt du moteur au Musée Mémorial des combats de la poche de Colmar.

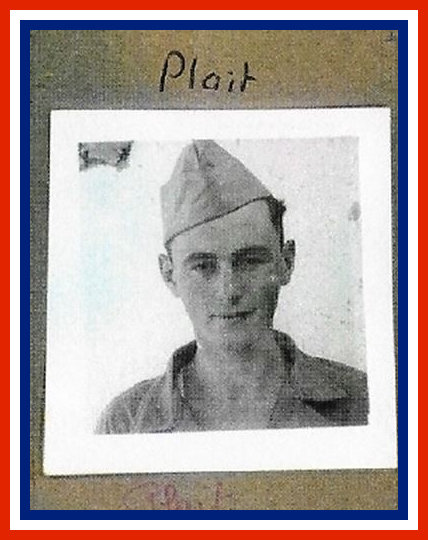

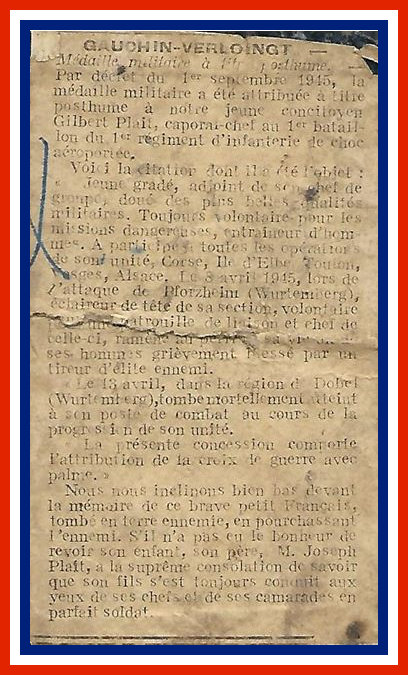

Gilbert PLAIT 1922 – 1945

Gilbert, Ferdinand, Joseph PLAIT voit le jour le 10 novembre 1922 à Gauchin-Verloingt dans le Pas-de-Calais (62).

Son père, Joseph PLAIT (1896-1952), est un ancien poilu de la première guerre mondiale, médaillé de la Croix de Guerre 14-18 avec étoile de bronze. Il est mineur de fonds puis ouvrier agricole et son épouse, Céline PLAIT née BRIOIS (1898-1936) est ménagère.

Gilbert obtient son certificat d’étude primaire entre 11 et 13 ans. Il quitte ensuite l’école et va travailler comme manoeuvre.

Dans sa vingtième année il s’engage volontairement pour une durée de 4 ans dans les troupes coloniales le 10 avril 1942 au titre du 13ème Régiment de Tirailleurs Sénégalais (13ème RTS) à l’intendance mixte de Toulon. Il arrive au corps le 15 avril 1942 en tant que soldat de 2ème Classe.

Il est placé le même jour au GTER du 21ème RIC. Le 23 mai 1942 il passe au GTER du 2ème RIC à Castelnaudary et à nouveau eu GTER du 21ème RIC à Toulon. Il opte pour le 1er BPI le 20 juillet pour y être affecté le 1 août 1942. Il embarque à Marseille le 5 août 1942 et débarque à Alger 2 jours plus tard. Il est affecté à la 1ère compagnie.

Le 16 novembre 1942 il passe au 13ème Régiment de Tirailleurs Sénégalais.

Il est nommé au grade de caporal par ordre du Régiment n°35 en date du 22 avril 1943, à compter du 1 er avril 1943.

Le 16 juillet 1943 il rejoint le bataillon de Choc à Staouéli dans la banlieue ouest d’Alger. Il est affecté à la 4ème section de la 2ème compagnie du Bataillon de choc.

Le confort est succinct à Staouéli, la nourriture est maigre mais l’entrainement passe avant tout : tir à balles réelles, exercices physiques journaliers, corps à corps…

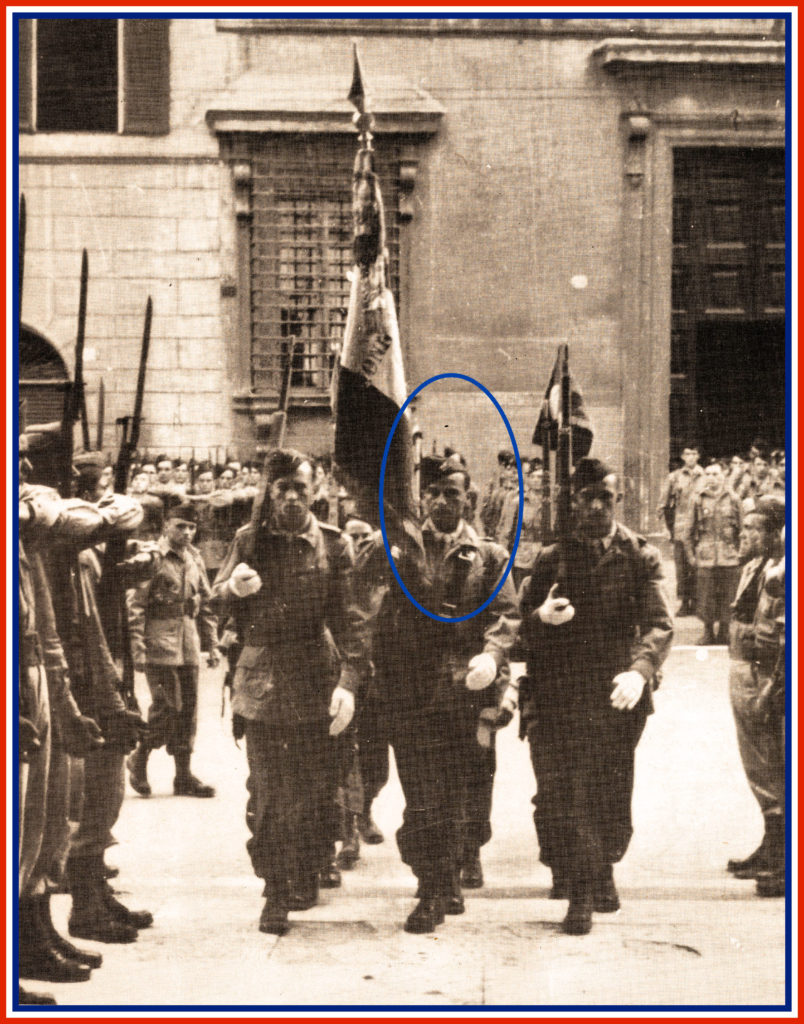

Du 13 au 14 septembre Gilbert PLAIT est en mer avec sa compagnie (2ème Cie) et avec la 3ème section de la 3ème compagnie du sous-lieutenant Glavany) et débarque du torpilleur « Fantasque » dans la matinée du 14 à 1h00 du matin au milieu d’une foule délirante en Corse à Ajaccio (opération « Vésuve ») et va participer ainsi à la Libération de la Corse jusqu’au début du mois d’octobre 1943.

En janvier 1944 il est sélectionné par le sous-Lieutenant Marcel Fournier pour participer à une opération de sabotage de la voie ferrée Pise-Rome et pour s’entraîner spécifiquement à cette mission. Le 27 mars 1944 le groupe de commandos embarque à Bastia sur 2 « rubber-boat » (4 hommes par canot) tirés par des vedettes rapides et touche terre à 23h30 en Italie. Une fois la voie ferrée atteinte, ils la suivent pendant 1 km avant d’arriver au pont et ses pylônes, qui ne sont pas gardés. Vers 1h40 toutes les charges sont posées et après une bonne demi heure de course à pied, les commandos atteignent le rivage (il est 2h20). Cinq minutes avant l’explosion (3h15) les hommes du commando montent à bord des 2 vedettes venues les rechercher. A 6h le 28 mars ils arrivent à leur port de départ, tous sain et sauf, comme si de rien n’était. (source : la glorieuse épopée du 1er Bataillon de Choc de Raymond Muelle).

Le 1 janvier 1944 Gilbert PLAIT est nommé au grade de caporal-chef.

il prend part aux opérations de l’île d’Elbe16 au 26 juin 1944 (opération « Brassard »).

Pour son action Gilbert Plait obtient une première citation à l’ordre du Régiment, du Lt-Colonel Gambiez, avec attribution de la Croix de Guerre 1939-1945 avec étoile de bronze :

« Caporal-chef d’un courage et d’un sang-froid à toute épreuve. A confirmé ses belles qualités militaires au cours des opérations de l’Ile d’Elbe le 17 juin 1944. Participant avec son groupe au harcèlement dan la région de Pila et à l’attaque du Mont-Bacile. A ramené sous le feu ennemi son chef de groupe blessé au cours de l’attaque ».

De retour en Corse l’entraînement se poursuit jusqu’au 17 août date à laquelle il embarque avec ses camarades sur le LST 664, pour débarquer sur la côte provençale, vers midi le 20 août « aux sablettes ».

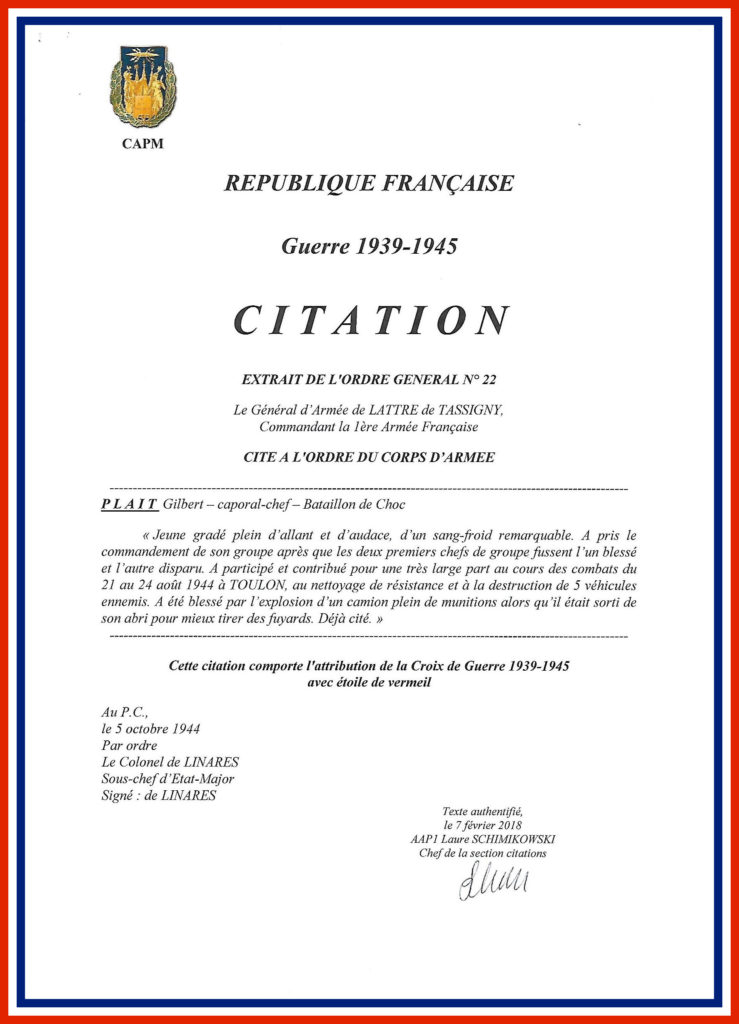

Il va se distinguer à nouveau lors des combats pour libérer la ville de Toulon. Il est cité à l’ordre du Corps d’Armée par le Général de Lattre :

» Jeune gradé plein d’allant et d’audace, d’un sang-froid remarquable. A pris le commandement de son groupe après que les deux premiers chefs de groupe fussent l’un blessé et l’autre disparu. A participé et contribué pour une très large part au cours des combats du 21 au 25 août 1944 à Toulon, au nettoyage de résistance et à la destruction de 5 véhicules ennemis. A été blessé par l’explosion d’un camion plein de munitions alors qu’il était sorti de son abri pour mieux tirer des fuyards. Déjà cité ».

Par la suite le Bataillon de Choc va remonter la vallée du Rhône avec la première Armée et participer à la libération de Dijon le 9 septembre 1944.

Début octobre ils vont se battre à Servance, puis s’emparer de Château-Lambert dans le secteur du Thillot.

Début nombre Gilbert Plait obtient une troisième citation, à l’ordre de la Brigade, signée par le Général de Lattre :

« Jeune gradé ayant fait preuve aux combats du Haut-du-Tot (Vosges), le 3 novembre 1944, de belles qualités militaires en se reportant avec son groupe, en dépit d’un tir meurtrier, sur le flanc de la section pour la protéger contre les infiltrations de tireurs d’élite ennemis. A confirmé son cran et son audace à Bourbach-le -Haut (Ht-Rhin) le 1er décembre 1944 au cours d’une patrouille de nuit dans le dispositif ennemi en se portant de sa propre initiative à la rencontre d’éléments allemands qui cherchaient à encercler sa patrouille. Est resté au contact le dernier. A par son action efficace, permis le décrochage et le repli de la patrouille ».

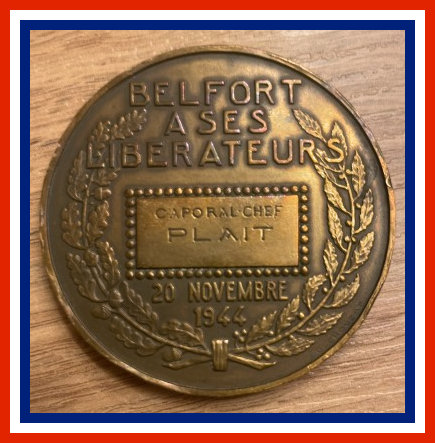

Lors de la cérémonie du 24 novembre 1945 il reçoit la médaille de la libération de Belfort (90).

Gilbert Plait poursuit son parcours par les terribles combats de Masevaux…Bourbach-le-Haut…col du Hundsruch avant de prendre un repos bien mérité, mi-décembre, dans la région de Delle dans le territoire de Belfort. On retrouve la 2ème compagnie du caporal-Chef Plait le 27 janvier 1945 à Selestat d’où elle sera dirigée vers Jebsheim où elle doit attaquer les bois de la Hardt le long du canal du Rhône au Rhin fortement défendus par les allemands. En l’espace de quelques heures cela va lui coûter 29 tués et une centaine de blessés.

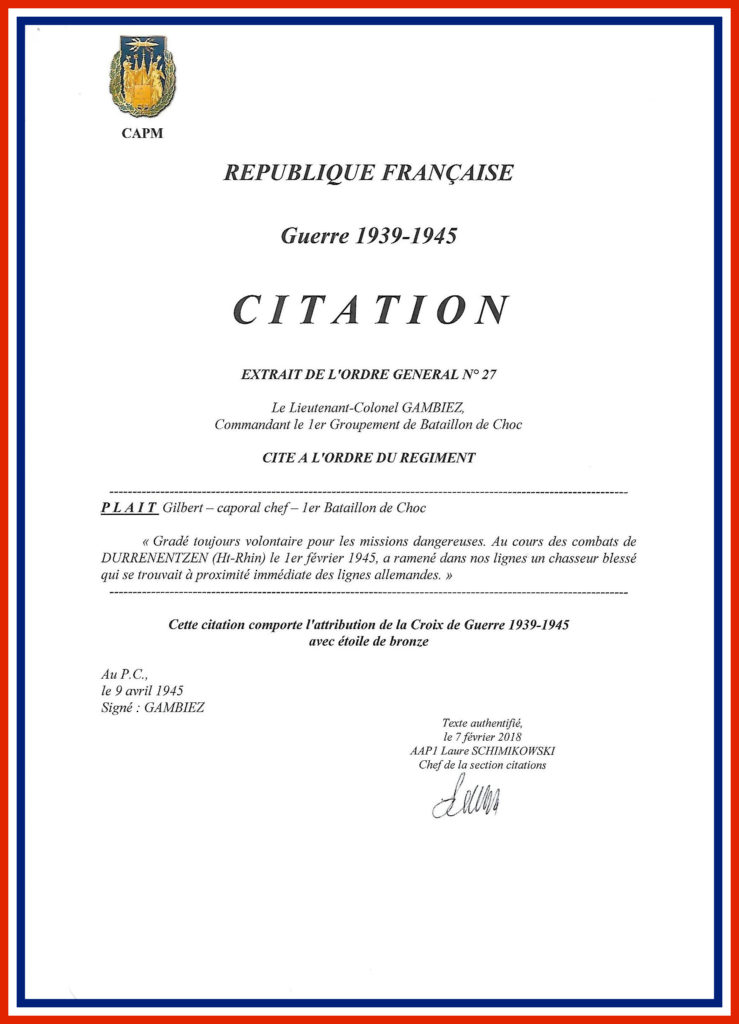

Le 1er février 1945, Gilbert Plait va obtenir une quatrième citation, à l’ordre du Régiment, de la part du Lt-Colonel Gambiez :

« Gradé toujours volontaire pour les missions dangereuses. Au cours des combats de Durrenentzen (Ht-Rhin) le 1er février 1945, a ramené dans nos lignes un chasseur blessé qui se trouvait à proximité immédiate des lignes allemandes ».

Il entre dans Colmar le 2 février 1945 et participe aux cérémonies de libération avec l’ensemble du Bataillon de Choc. Le 18 février le Bataillon fait mouvement vers Soultzmatt(68) où il va rester plus d’un mois en cantonnement avant fin mars de partir pour franchir le Rhin début avril et participer à la campagne d’Allemagne.

Le 8 avril 1945 à 11h lors de la prise de Pforzheim le caporal-chef Plait, accompagné du chasseur Matsaert, partent pour prendre liaison avec l’aspirant Cilbert. Au retour, ils sont pris à partie par des tireurs délite. Le chaseur Matsaert est grièvement blessé et ramené dans ses lignes par Gilbert Plait au péril de sa vie.

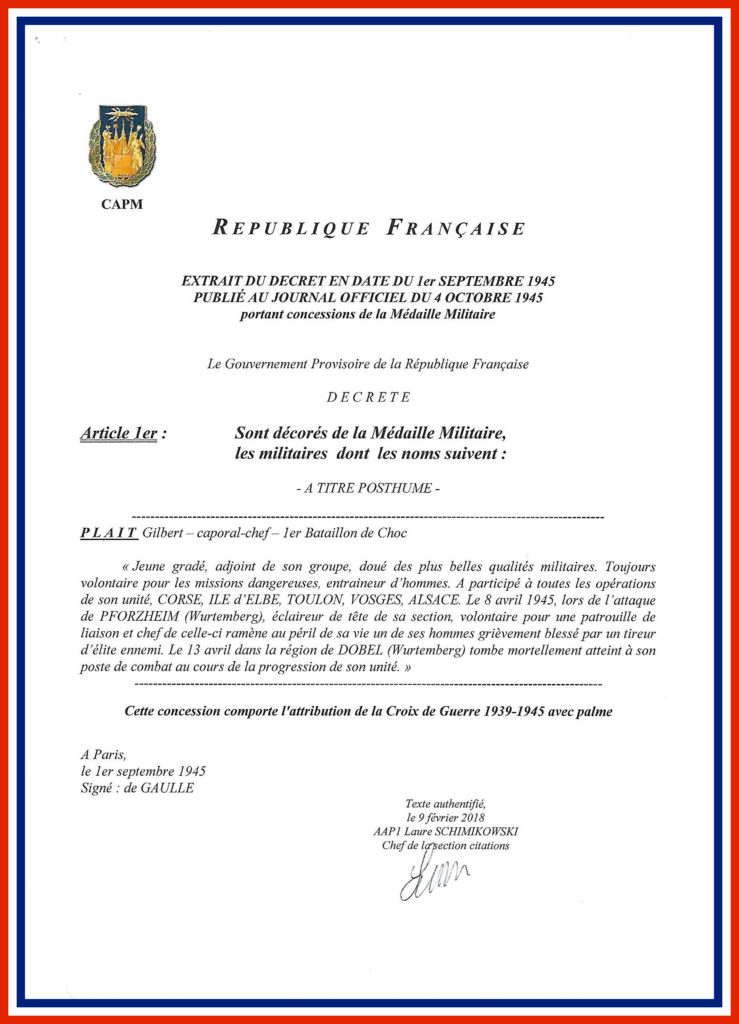

Le 13 avril 1945, c’est dans les bois de Hoeffen (massif de la Forêt noire), que le caporal Gilbert PLAIT tombe mortellement atteint à son poste de combat et trouve une mort glorieuse au champs d’Honneur. Il est décoré de la Médaille Militaire à titre posthume avec pour citation :

« Jeune gradé, adjoint de son groupe, doué des plus belles qualités militaires. Toujours volontaire pour les missions dangereuses, entraineur d’hommes. A participé à toutes les opérations de son unité, CORSE, ILE d’ELBE, TOULON, VOSGES, ALSACE. Le 8 avril 1945, lors de l’attaque de Pforzheim(Wurtemberg), éclaireur de tête de sa section, volontaire pour une patrouille de liaison et chef de celle-ci ramène au péril de sa vie un de ses hommes grièvement blessé par un tireur d’élite ennemi. Le 13 avril dans la région de Dobel(Wurtemberg) tombe mortellement atteint à son poste de combat au cours de la progression de son unité ».

Il est inhumé au cimetière militaire de Wilferdingen (Allemagne) puis son corps est rapatrié en France et rendu à sa famille le 24 mars 1953 à Gauchin-Verloingt où il repose pour l’éternité.

Mort pour la France, dans sa vingt troisième année, nous n’oublions pas son sacrifice pour nous libérer du joug nazi.

Nous pensons à lui et à ses camarades à qui nous devons tant!

René Le SAUX 1917 – 2007

René le Saux voit le jour le 14 novembre 1917 à Locquirec (Nord Finistère).

Il entre à l’Ecole Spéciale Militaire de Saint Cyr en septembre 1939 et choisi de partir dans l’aviation. Il intègre l’Ecole d’application de l’armée de l’Air de Versailles.

Il est breveté comme observateur en avion en mars 1940 et rejoint l’Afrique du Nord en juin de la même année. Mis en permission renouvelable à Alger, il est affecté au Groupe de Reconnaissance I/52 à Marrakech en décembre 1940.

Après le débarquement américain du 8 novembre 1942, il se porte volontaire pour servir dans une unité parachutiste et rejoint le 1er Régiment de Chasseurs Parachutistes (1 RCP) à Fès au Maroc où il passe et obtient le 22 mars 1943 son brevet parachutiste (n°778). Le jeune lieutenant est affecté à la 8e compagnie où il seconde le capitaine Chevalier. Avec ses camarades il quitte l’Afrique du Nord, passe par la Sicile(avril 1944), Rome en juillet 1944, pour arriver enfin à Valence début septembre et participer à la libération du territoire national.

Pour le 1er RCP les choses sérieuses commencent début octobre lors de la campagne des Vosges. Le Lieutenant le Saux est gravement blessé par un obus le 8 octobre 1944 lors du repli de sa compagnie après la mort de son commandant, le capitaine Chevalier. A peine remis de ses blessures, il revient à temps son unité pour participer à la libération de l’Alsace et prendre le commandement de la 10ème compagnie.

Après les combats de Jebsheim, le 1er février 1945, il a pour mission de commander l’assaut de Widensolen(68) avec en appui le 4e escadron du 1er RCA (Régiment de Chasseur d’Afrique) du Capitaine Raymond Gaillard de St Germain.

L’attaque commence à 0h30 par des tirs de barrage d’artillerie. Les hommes du Capitaine le Saux entrent dans le village à 1 heure du matin. La 10e compagnie fait prisonnier les restes du 136e Gebirgsjager Regiment qui se sont réfugiés dans l’église du village et ne veulent plus se battre. Au petit jour, Widensolen est libéré et le Capitaine René le Saux est accueilli au presbytère par l’abbé Fuchs. Il s’installe pour quelques heures avant de repartir pour Colmar.

Pour ses actions, il est fait chevalier de la Légion d’honneur. Le chef de Corps du 1er RCP lui remet officiellement cette distinction à Pau en décembre 1945.

Après la guerre, il rejoint l’Ecole des Troupes Aéroportées de Pau, en tant qu’instructeur jusqu’en 1953. De 1953 à 1955, il participe à la guerre d’Indochine au sein de la 3e compagnie de ravitaillement par air.

De 1956 à 1959, il sert en Algérie dans un régiment d’infanterie.

Il est fait officier de la Légion d’Honneur en 1959. A peine rentré en France, il repart en Algérie pour ramener le 1er RCP en France en 1961 à Moulins-les-Metz.

Il termine sa carrière à l’Ecole d’Application de l’infanterie de Montpellier en 1971, et quitte définitivement l’armée 3 ans avant la limite d’âge de son grade.

Breveté observateur en avion, moniteur parachutiste, moniteur d’escalade. Titulaire des brevets américains de parachutiste et de planeur. Licencié ès lettres (anglais), passionné d’études slaves, il parle plusieurs langues, dont l’anglais, le russe et le breton.

En 2006, en tant qu’ancien Libérateur du village de Widensolen il est fait « citoyen d’Honneur ».

Il décède le 26 août 2007 à Nice, après une vie bien remplie, et est enterré dans son village natal de Locquirec.

Le Colonel Le Saux est Commandeur de l’Ordre National du Mérite, Officier de la Légion d’Honneur, Croix de Guerre 39-45, T.O.E., Croix de la Valeur militaire, médaille coloniale, cinq citations, une blessure, 1000 heures de vol, 300 sauts en parachute.

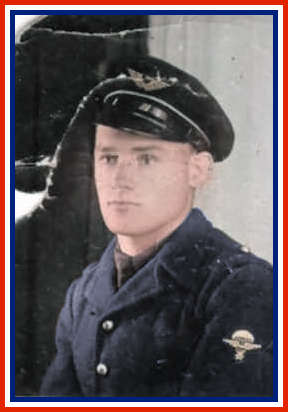

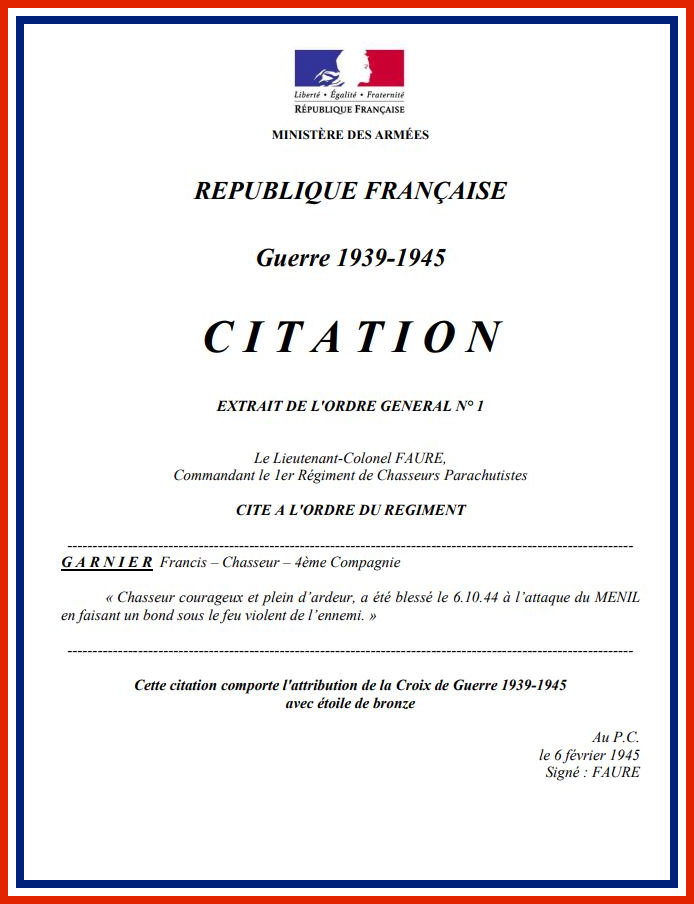

Francis Garnier 1923 – 2015

Francis Garnier voit le jour le 30 mars 1923 à Belfort (90).

À 14 ans il commence un apprentissage pour devenir boulanger.

En juin 1940 alors qu’il est boulanger à Belfort l’eau vient à manquer et il ne peut plus faire de pain.

Par une affiche, il apprend que tous les jeunes né jusqu’en 1923 (classe 43 doivent) se rendre au camp de Valdahon pour recevoir une instruction militaire. Avec un camarade, il part le 16 en vélo pour rejoindre sa garnison mais ils sont bombardés par des avions puis presque rattrapés par les troupes allemandes. Il ne doit son salut qu’à une camionnette remplie de soldats en fuite qui les emmènent avec eux à Toulouse.

Avec son compagnon d’exode, il est engagé aux cuisines pour faire à manger aux réfugiés de la zone Nord. Un matin il aperçoit sur un des panneaux servant au regroupement des familles le nom de son frère qui s’est réfugié à Saint Étienne. Il le rejoint et s’installe chez lui. Quand son aîné part enseigner le français en Afrique du Nord avec sa famille, Francis Garnier retourne à Belfort et reprend le travail dans une boulangerie.

Le 8 novembre 1941, il décide de rejoindre De Gaulle en Afrique du Nord. Il franchit illégalement la ligne de démarcation avec l’aide d’un paysan entre Arbois et Poligny. Avec un copain d’évasion, il s’installe à Lyon chez des amis à ses parents. Il y vit de petits boulots jusqu’à fin janvier 1942 où ses papiers sont à peu près en règle. Il part à Marseille dans l’espoir de prendre un bateau pour rejoindre son frère, désormais installé en Algérie Française. Il réussit avec la complicité d’un marin à monter à bord du bateau « gouverneur général Grevy ». L’homme de bord lui prête un caban pour passer la douane sans contrôle. A bord il bénéficie de la complicité de marins qui lui fournissent à manger et de quoi dormir.

Le 16 février 1942 il débarque enfin à Alger pour prendre le train jusqu’à Mostaganem où l’attend son frère. Il a pour objectif de rejoindre le Nigeria pour rallier les forces françaises libres. Il réussit à atteindre Colomb-Béchar à l’entrée du Sahara. Cependant il rate le départ des camions de la transsaharienne. Le jeune homme n’a plus d’argent, il dort dans les dunes avec les iguanes. Désespéré, il va voir le commandant du territoire de Colomb-Bechar. Il se confie sur son projet de rejoindre les FFL. Ce dernier l’en dissuade mais l’engage sur le champ à la gestion des subsistances quand il apprend qu’il est boulanger.

Il est bientôt repéré par la commission germano-italienne en juin 1942 qui veut l’obliger à s’engager dans l’armée de Vichy. Bien entendu il s’insurge et choisit de se cacher dans les chantiers de jeunesse, au groupement 102.

En novembre 1942, le groupement 102 est rapatrié à Tlemcen en Algérie.

En décembre Francis Garnier se porte volontaire pour les parachutistes. Après 1 mois de formation sommaire, il intègre la compagnie d’infanterie de l’air numéro 1 (CIA n°1) mi-janvier 1943.

Il est breveté parachutiste le 20 mars 1943 avec le numéro de brevet 943 et est affecté à la 4e compagnie du 1er Régiment de Chasseurs parachutistes (1 RCP).

Il suit les chasseurs parachutistes dans leurs pérégrinations, Oujda au Maroc la Sicile (avril 1944) et Rome en juillet 1944. Il est reçu avec le détachement du régiment par le Pape qui lui bénit sa paire de plaque d’identité avec un médaillon de saint Christophe (que l’on peut apercevoir à son cou sur la photo prise en 1945).

Début septembre 1944 le régiment atterrit à Valence puis remonte la vallée du Rhône pour rejoindre le secteur des Vosges. Le 4 octobre, la 4e compagnie est prise à partie par des tireurs embusqués. Francis Garnier amène sur son dos à l’infirmerie un camarade blessé par un tir. Le 6 octobre sa compagnie se trouve au Nord du village du Menil pour couvrir le repli du régiment dans un « orage de ferraille » quand le jeune parachutiste reçoit un éclat d’obus au phosphore d’un canon de 37mm dans la cuisse (ces munitions sont très dangereuses car le phosphore ronge les chairs).

Pour son action il est cité à l’ordre du régiment :

« Chasseur courageux et plein d’allant a été blessé le 6.10.44 à l’attaque du Menil en faisant un bond sous un feu violent de l’ennemi »

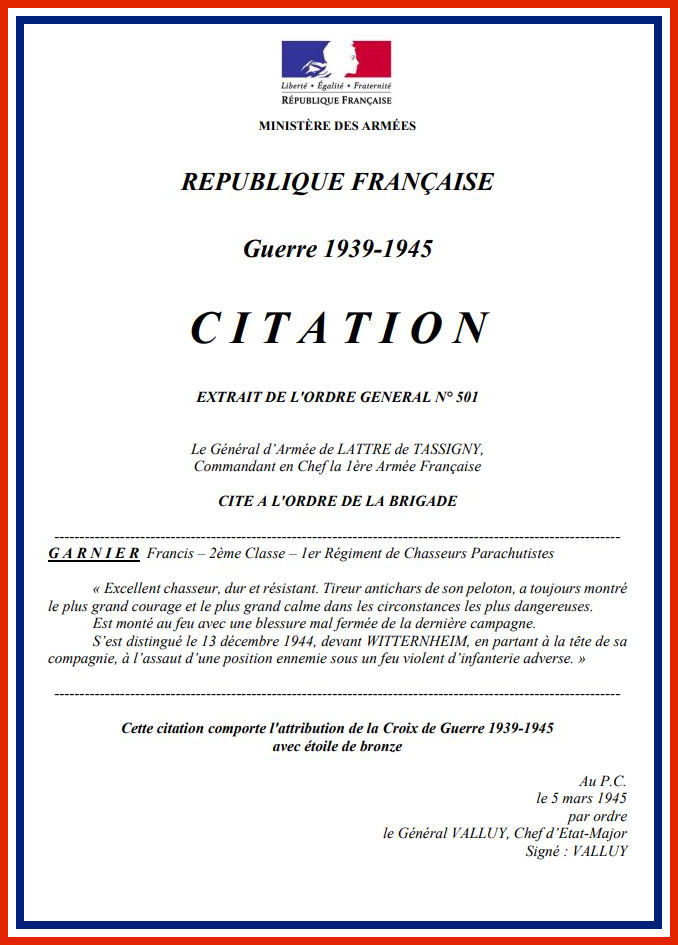

Il est évacué sur un mulet d’un groupe de Tabor avec comme contrepoids un mort du régiment pour équilibrer « la charge ». Sa blessure est sérieuse et il est conduit en ambulance jusqu’à l’hôpital américain de Besançon où il est opéré une première fois. A peine remis sur pied, il rejoint le régiment début décembre 1944 et retourne au combat avec sa compagnie. Il participe à la « charge héroïque » de la 4e compagnie sur Witternheim (67) et fait partie des 4 parachutistes qui en réchappe miraculeusement sans blessure. Il a vu nombre de ses compagnons mourir tout autour de lui ce jour mais il continue le combat. Après cet assaut sanglant, il évacue à nouveau un mort sur son dos…on ne laisse pas un camarade sur le champ de bataille !

Il reçoit sa deuxième citation, cette fois-ci à l’ordre de la Brigade :

« Excellent Chasseur dur et résistant. Tireur antichar de son peloton, a toujours montré le plus grand courage et le plus grand calme dans les circonstances les plus dangereuses. Est monté au feu avec une blessure mal fermée de la dernière campagne. S’est distingué devant Witternheim en partant à la tête de sa compagnie à l’assaut d’une position ennemie sous les feux violents d’infanterie adverse ».

Le 23 décembre il doit consulter un médecin car sa blessure (Vosges – octobre 1944) le fait souffrir. Il est évacué à l’hôpital français de Lure où il est opéré une seconde fois (le chirurgien américain avait oublié quelques morceaux d’éclats).

Francis Garnier rejoint le régiment le 18 janvier 1945 et prend part aux derniers combats de la poche de Colmar. Il est dans la fournaise des combats à Jebsheim(68) du 25 au 31 janvier puis à Widensolen(68) le 1 février et entre dans Colmar avec les autres libérateurs le 2 février 1945.

Le 10 avril 1945 il suit le régiment à Avord mais a rapidement de nouveaux soucis avec sa blessure et il doit subir une troisième intervention chirurgicale. Après sa convalescence, il rejoint pour la dernière fois le 1er RCP et il est démobilisé le 30 octobre 1945 à Bayonne.

De retour à la vie civile, il reprend son travail de boulanger et s’investit dans les associations patriotiques. Il perd lentement la vue et doit cesser ses fonctions au sein des associations mais continue de se rendre avec ses camarades dans les Vosges et en Alsace pour les commémorations patriotiques.

Il s’éteint le 5 juillet 2015 à l’âge de 92 ans entouré de ses enfants, petits-enfants et arrières petits-enfants.

Francis Garnier est titulaire des décorations suivantes :

– Légion d’honneur

– Médaille militaire

– Croix de guerre 1939-1945 avec étoile d’argent et étoile de bronze.

-Médaille des blessés.

–

–

Alexandre BRIOT – 1910 – 1944

Il est né le 21 juin 1910 à Rueil-Malmaison (Seine et Oise).

A 20 ans il s’engage par devancement d’appel au 2ème bataillon du 11ème Régiment de Cuirassiers où il est formé à la dure école des Cavaliers et se fait immédiatement remarquer par son allant et son ardeur au travail. Les brillantes qualités de soldat dont il fait déjà preuve lui valent une promotion rapide au grade de Maréchal des Logis et par la suite son admission dans le cadre des sous-officiers de carrière.

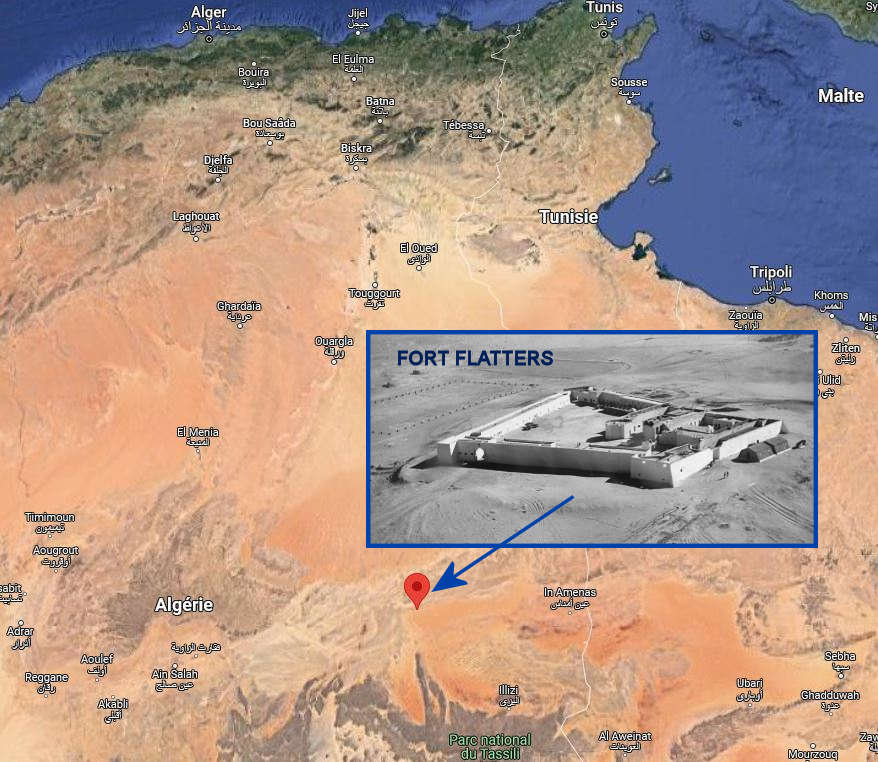

Le 15 octobre 1937 il entre à l’Ecole Militaire d’Administration de Vincennes où il opte pour le Cadre Spécial du Service d’Etat-major. Pendant un an, il va consacrer tous ses efforts à son travail pour se familiariser avec les problèmes d’Etat-major qui vont servir de cadre à ses activités d’officier plusieurs années. Nommé sous-lieutenant d’active le 15 septembre 1938, il est affecté à l’Etat-major du Commandement Militaire des Oasis à Ouargla. Il quitte la métropole, sans se douter qu’il ne la reverra que six ans plus tard.

A la mobilisation générale en 1939, il est affecté à l’Etat-major de la zone avant du Front-Est saharien à Fort-Flatters. Survient alors la défaite de juin 1940, après la drôle de guerre qu’il ne peut comprendre ni admettre, dans sa garnison lointaine. Comme beaucoup de militaires, il est placé en congé d’armistice, après avoir été promu lieutenant d’active.

Le Lieutenant BRIOT a vite compris que sa présence en Afrique du Nord, au cours de cette période compliquée de 1940 à 1941, constitue pour lui un salut dans les heures difficiles que traverse la France entière. Sous la conduite de Chefs qui refusent la défaite, il perfectionne sans cesse son instruction et sa formation militaire.

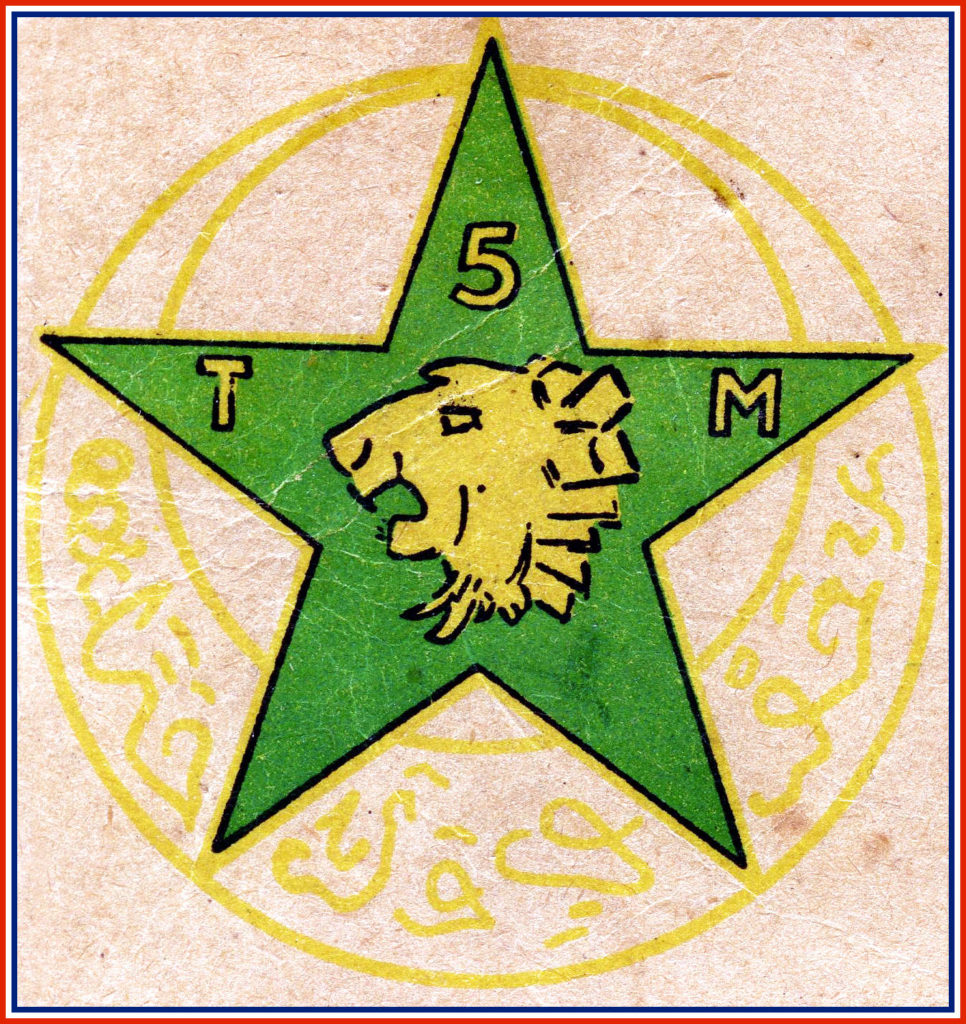

Après une longue attente, il voit enfin se dessiner la possibilité de reprendre la lutte armée et le 10 novembre 1942 il rejoint le Front de Tunisie avec l’Etat-major du » Groupement LORBER »

Sur sa demande il est affecté au 5ème Régiment de Tirailleurs Algériens. Là commence pour lui l’existence qu’il rêvait, c’est-à-dire celle d’un chef meneur d’hommes et assoiffé d’action. Ses notes sont très élogieuses. Son chef le considère comme un officier de premier plan et se plaît à souligner son caractère franc et ouvert, son esprit sportif, éveillé et décidé avec un moral élevé.

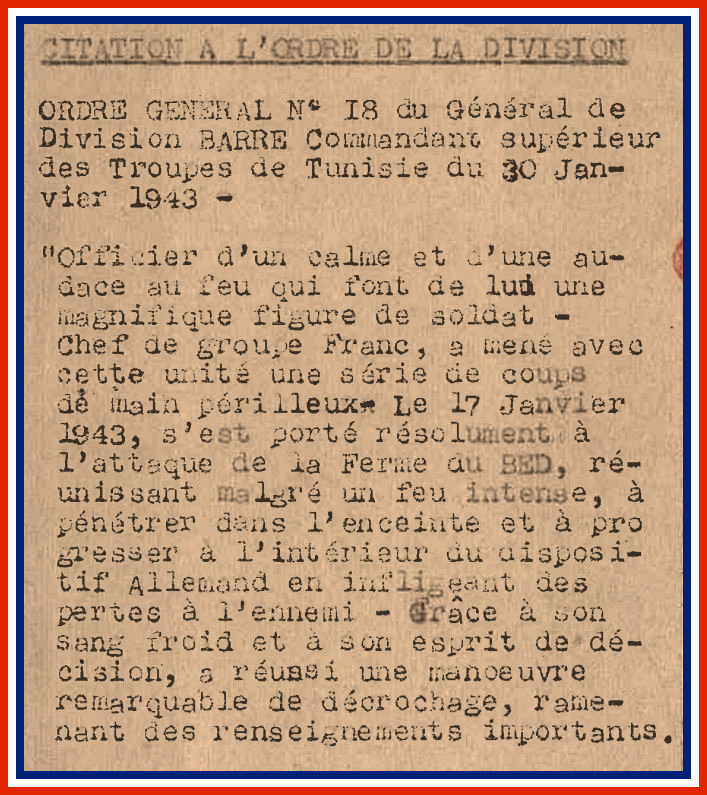

Chef d’un groupe franc, il prend part avec son unité à une multitude d’actions dont l’une lui vaut une citation à l’ordre de la Division.

Ordre général n°18 du Commandant Supérieur des troupes de Tunisie :

« Officier d’un calme et d’une audace au feu qui font de lui une magnifique figure de soldat. Chef de groupe franc, a mené avec cette unité une série de coups de main périlleux. Le 17 janvier 1943, s’est porté résolument à l’attaque de la ferme du BED, réussissant, malgré un feu intense, à pénétrer dans l’enceinte et à progresser à l’intérieur du dispositif allemand en infligeant des pertes à l’ennemi. Grâce à son sang-froid et à son esprit de décision, a réussi une manœuvre remarquable de décrochage, ramenant des renseignements importants »

Ses superbes qualités militaires le font désigner le 8 mai 1943 pour l’encadrement des compagnies de parachutistes en formation à la Base Aérienne de Fès. Il profite de son éloignement momentané des zones de combat pour parfaire son instruction et suit un rapide stage de parachutiste pour être breveté le 16 juin 1943. Il porte brevet n°1948.

Le 3 mars 1944, il est détaché à la 2e compagnie du 1er Régiment de Chasseurs Parachutistes (1 RCP) et participe à la campagne d’Italie. Très respecté et aimé de ses hommes, il est surnommé « le grand Jules ».

Le 14 juillet, le lieutenant Briot est désigné pour être le porte-drapeau du régiment à l’Eglise Saint François des Français à Rome.

Il poursuit sa route avec le régiment en France en septembre 1944.

Dès début octobre 1944 dans les Vosges, il subit avec ses hommes, sans montrer la moindre défaillance face aux attaques incessantes des soldats allemands qui cherchent à les repousser impérativement.

Il s’illustre le 6 octobre lors de la prise du village du Ménil. Le 17 octobre 1944 avec des hommes de la 1àre compagnie, il doit emmener à l’arrière des lignes des prisonniers qui « encombrent » le point d’appui 1008. Le détachement part à 15h30. Au lieu-dit « le Rupt de la Sausse », le convoi tombe dans une embuscade avec un fort effectif ennemi. Les Allemands ouvrent un feu violent sans distinction sur tous les hommes présents, amis comme ennemis. Le Lieutenant BRIOT, 34 ans, Meurt pour la France les armes à la main.

Il est cité à l’ordre de l’Armée :

« Officier d’un courage splendide, véritable entraîneur d’hommes. Le 6 octobre 1944, au combat du Mesnil, a su, par son calme et son mépris total du danger; galvaniser ses hommes et maintenir intactes ses positions malgré un feu violent d’armes automatiques et de chars lourds. Le 17 octobre, a trouvé une mort glorieuse lors d’une rencontre de patrouilles à la côte 1008 contre un ennemi très supérieur en nombre. »

Cette citation comporte l’attribution de la Croix de Guerre 1939-1945 avec palme.

Le lieutenant Briot est élevé à la dignité de chevalier de la légion d’honneur à titre posthume.

Ne l’oublions pas!

Rédacteur : Guillaume Morelli

On vous conseille la page créée par Guillaume grand spécialiste du 1er RCP : « Histoires de Rapaces » https://www.facebook.com/profile.php?id=100070467480353

André MANINE 1913 – 1944

André Henri MANINE est né à Paris le 18 juillet 1913.

Il est élève de l’Ecole annexe de Médecine navale de Rochefort lorsqu’il se présente au concours d’entrée à l’Ecole du service de santé militaire qu’il rejoint le 15 octobre 1934.

Le 6 juillet 1938, il est reçu docteur en médecine et sa première affectation l’amène en Algérie au 9ème régiment de tirailleurs algériens à Milianah, puis au groupe de reconnaissance de la 87e division d’infanterie.

Le lieutenant Manine est toujours en Algérie lors de la déclaration de la guerre le 3 septembre 1939.

Il ne reverra la France qu’en septembre 1944. Au sein de l’armée d’armistice, il rejoint successivement le 2ème RTA, puis la 2e compagnie saharienne portée à Fort-Flatters. C’est dans ce poste du désert qu’il « prend contact » avec l’aviation lors des escales aériennes sanitaires. Sur sa demande, il est admis dans le corps naissant du service de santé de l’air qui l’affecte au 1er Régiment de Chasseurs Parachutistes nouvellement créé.

Sa nature ardente et enthousiaste, son courage, sa spontanéité le font très vite apprécier de ses chefs et de ses camarades. Le 3 juin 1943, il obtient le brevet parachutiste n° 1129.

André Manine est nommé Médecin-chef du 2ème Bataillon et qu’il ne quittera plus.

Il connait son baptême du feu en octobre 1944 dans les Vosges où, très vite, le régiment se heurte à une formidable ligne de défense Allemande. La bataille fait rage, les pertes sont lourdes. Le service de santé se dévoue sans compter ; ses hommes sont partout où le devoir les appelle, leurs apportant les soins et le réconfort de leur présence. Le médecin capitaine Manine est au plus près des affrontements.

Fort d’un patriotisme ardent et d’une volonté sans faille, le médecin capitaine Manine est allé au bout de son destin ce 6 octobre 1944 sur la tête de Gehant (88). Le poste de secours installé au milieu du point d’appui est uniquement constitué de trous individuels destinés à protéger les blessés des éclats ainsi que d’une tente en toile pour opérer. A 8h un tir de mortier s’abat sur la position. Au milieu de ses blessés, à découvert, Henri Manine est fauché, à 31 ans, par un éclat d’obus en plein cœur.

La légion d’honneur lui est attribuée à titre posthume par décret le 2 juillet 1945 avec comme citation :

« Médecin-chef de bataillon, a fait preuve d’un admirable dévouement lors de l’attaque des 4 et 5 octobre 1944 dans la forêt de Longuegoutte. N’a pas hésité à rester à plusieurs reprises en zone d’insécurité complète sur les arrières du bataillon pour prodiguer ses soins aux blessés. A trouvé la mort le 6 octobre sur la Tête-du-Gehant alors que la position tenue par le bataillon était soumise à un violent tir de mortier et qu’il se portait en avant en terrain découvert au secours des blessés. »

Signé: De Gaulle

Pour lui rendre hommage, son nom est donné à la promotion de 1982 de l’école du service de santé de Lyon.

Rédacteur : Guillaume Morelli

On vous conseille la page créée par Guillaume grand spécialiste du 1er RCP : « Histoires de Rapaces » https://www.facebook.com/profile.php?id=100070467480353

André HARTEMANN 1899 – 1951

Il est né le 23 juillet 1899 à Colmar ( Haut-Rhin ).

André Hartemann est issu d’une vieille famille alsacienne de Colmar profondément catholique et patriotique, farouchement française, venue de Bade et d’Autriche avant le XVII° Siècle pour s’implanter dans le Sundgau après avoir traversé le Rhin.

Son père Edmond, magistrat, mourut très jeune en Lorraine où la famille s’était repliée après la guerre de 1870, le laissant seul chef de famille, aîné de trois garçons, affronter les difficultés de la vie. Il est au Lycée de Nancy quand éclate la première Guerre Mondiale.

Il entre à l’école des officiers de Saint-Cyr en 1917, et est envoyé sur le front de la Somme dans les dernières semaines du conflit.

En 1919, alors jeune officier dans un régiment de Tirailleurs Marocains lors de l’occupation de l’Allemagne, il vit directement les évènements souvent tragiques du chaudron bouillonnant de la Haute-Silésie mal partagée entre Allemands et Polonais. Il rejoint ensuite le Maroc pour les opérations de pacification de Taza et du Rif (1924 à 1926).

Il entre à l’Ecole de Guerre en 1929, puis est nommé officier d’Etat-Major à Oran en 1930, son attirance affirmée pour l’Aviation le conduit à passer le Brevet d’Observateur en avion.

Après un temps de commandement dans un régiment de Tirailleurs Algériens à Constantine, le Capitaine Hartemann rejoint à l’automne l’Etat-Major de la V° Région Aérienne à Alger.

A partir de ce moment, il consacre toute son énergie à organiser les forces aériennes dans tous les postes qu’il occupe. Il participe largement à l’organisation et à la répartition des bases aériennes dans toute l’Afrique du Nord, en liaison avec l’Afrique Noire française, et avec les Britanniques de la R.A.F. à Malte et en Egypte.

Andre Hartemann devient le conseiller écouté des grands chefs de l’Armée de l’Air en Afrique et, à l’automne 1939, entre au Cabinet militaire du Ministre de l’Air Guy La Chambre.

Mais ce travail de bureau ne lui convient pas. Début 1940, il obtient sa mutation dans l’Armée de l’Air et passe son Brevet de pilote.

Nommé Commandant, il part sur sa demande dans une unité combattante en mai 1940 et devient commandant en second du Groupe de Reconnaissance I/22, basé à Metz-Frascaty.

Pendant la débâcle de Juin 1940, il rapatrie en moins d’une semaine tous les camions de l’échelon roulant du Groupe de Metz à Istres sur plus de 1.000 kilomètres de routes encombrées par la gigantesque pagaille de l‘exode, traversant la France du Nord-Est au Sud, sans perdre un seul véhicule et en trouvant en route de l’essence et de la nourriture. Un exploit pour l’époque.

Après avoir failli partir à Malte pour continuer le combat avec les Anglais, il commande le Groupe I/22 replié au Maroc, sur la base de Rabat-Salé.

C’est un commandement compliqué dans des circonstances difficiles, avec la surveillance tatillonne des Commissions d’Armistice italienne et allemande. Il est immédiatement relevé de son commandement le jour où un équipage du groupe part avec un avion sans autorisation à Gibraltar rejoindre les anglais.

Recherché, il est soustrait à la curiosité des occupants et camouflé à la base aérienne d’Oran-La Sénia, où il est préposé à compter des boulons dans un magasin de stockage. Poste plus confortable qu’un camp de prisonnier.

Quelques mois plus tard, quand l’affaire se tasse, il est récupéré discrètement par l’Etat-Major de l’Air à Alger, à la Redoute. Là, le Commandant Hartemann reprend en main le 3ème Bureau qu’il connaît bien, celui qu’il avait quitté à peine deux ans auparavant à l’automne 1939.

Il cherche tous les moyens possibles qui permettront à l’Aviation de reprendre le combat dès que l’occasion s’en présentera. En attendant, pour maintenir le moral des troupes, il invente des stages de montagne et de ski dans le massif du Djurdjura, avec l’appui technique du Club Alpin Français, avec des sorties genre « scout » sur les plages de Sidi-Ferruch et aux alentours, au cours desquelles les stagiaires travaillent beaucoup de topographie appliquée.

Lors du débarquement alliés du 8 novembre 1942 en Afrique du Nord, il déjoue les ruses d’un groupe de combattants de l’ombre voulant occuper l’Etat-Major de l’Air, et rejoint le gros des Officiers d’Alger au Fort-L’Empereur où il est finalement blessé par un obus de mortier américain.

Il se réveille par hasard sur son brancard qui traîne dans un couloir de l’Hôpital Maillot, et ordonne d’être opéré sur le champ. A peine trois semaines après, claudiquant et râlant, il débarque brutalement à son bureau : il crée une surprise énorme aux occupants des lieux.

Après une mise au point rapide et efficace, un travail titanesque les attend pour remettre dans le sens de la marche, tous ces aviateurs sans avions modernes, sans aucun équipement, sans moral, et plutôt déboussolés par les évènements récents. A qui obéir et à qui faire confiance ?

Au bout de quelques mois, il quitte ce « panier de crabes » d’où rien ne sort.

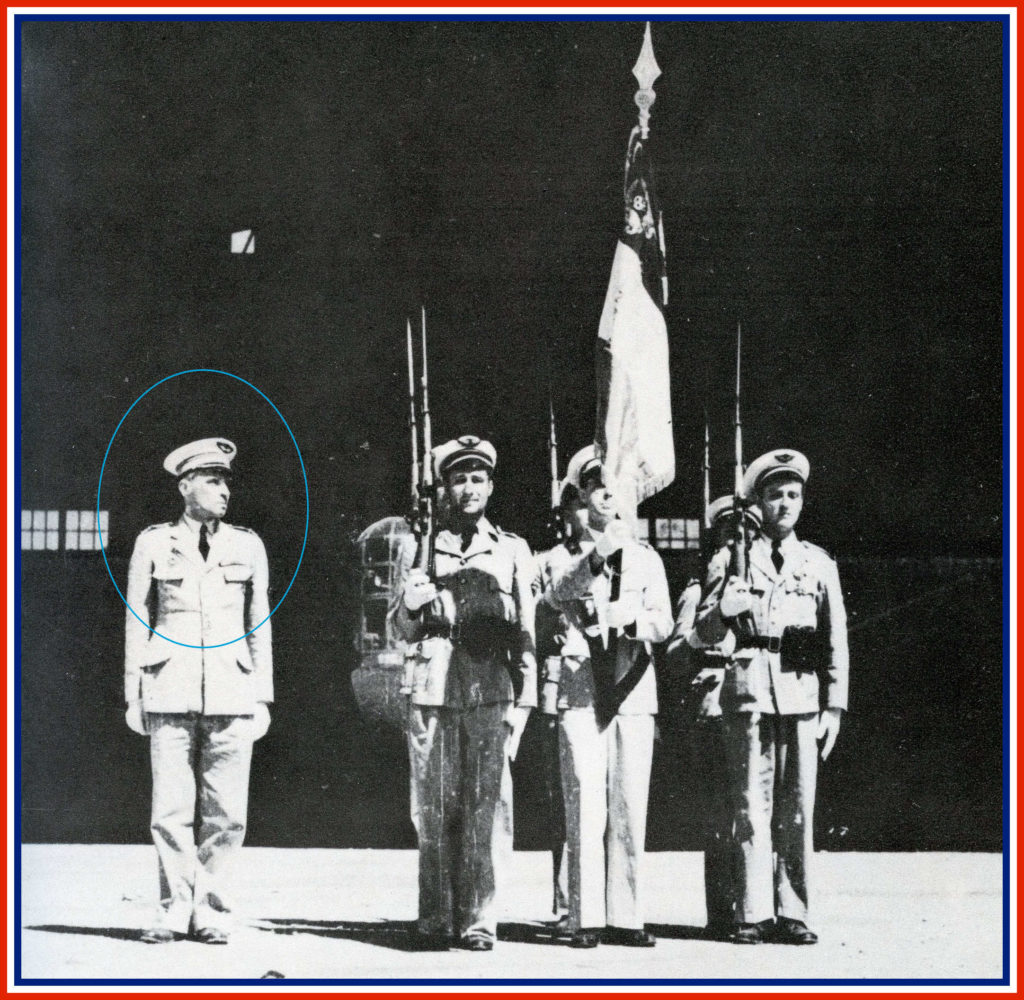

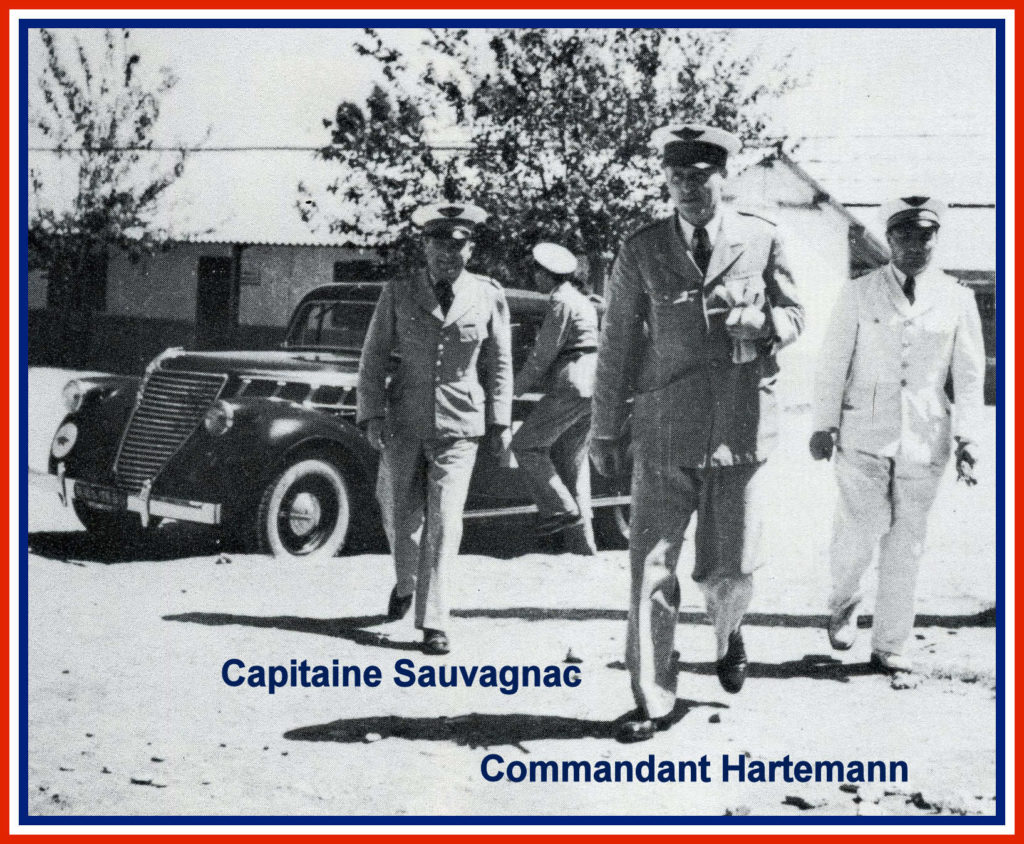

Le Commandant Hartemann obtient le 15 mars 1943 le Commandement de l’Aviation de Débarquement, avec mission de créer le 1er Régiment de Parachutistes à Fez ( Maroc ). Il prend le commandement de cette unité chargée de personnels turbulents et souhaitant en découdre au plus vite avec l’ennemi mais très mal équipés avec en particulier des parachutes et des avions à bout de souffle.

Il passe son Brevet de Parachutiste le 28 mai 1943 (brevet parachutiste n° 785).

Le 1er juin, il reçoit le drapeau du régiment avec le Commandant Sauvagnac (avec lequel Il ne s’entend guère).

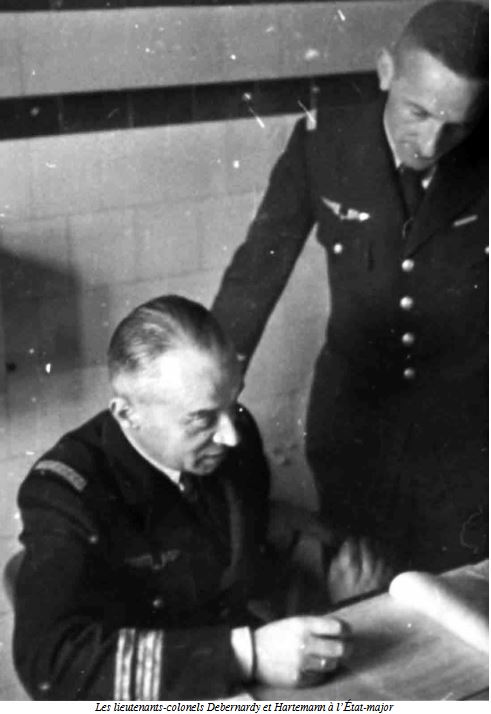

Son temps de commandement est réduit à trois mois en temps de guerre. Il quitte le régiment le 16 juin 1943 et retourne comme Colonel à l’Etat-Major à Alger où il est demandé.

Par la suite il travaille d’arrache-pied avec les alliés au rééquipement complet de l’Armée de l’Air en avions, équipements, formation des personnels volants et techniques à terre pour créer le plus vite possible des unités opérationnelles pouvant reprendre le combat au côté des Alliés.

Il faut en outre amalgamer les gaullistes et giraudistes, les gens d’Angleterre à ceux d’Afrique du Nord et d’ailleurs et ménager les égaux des uns et des autres.

Le Colonel Hartemann participe en particulier à l’organisation de nombreuses missions de parachutage pour les maquis de la Résistance française, dont ceux du Lot, et il se joint même à plusieurs expéditions en bombardier américain B17 « Forteresse Volante » (une nuit il faillit ne pas revenir ainsi qu’un Général américain qui l’accompagnait…l’appareil ayant eu deux moteurs sur quatre en panne).

Le Colonel Hartemann continue son travail d’organisateur, au Plan et au Service de Liaison Interallié. Avec comme priorité l’équipement des unités encore en guerre et l’organisation future de l’Aviation une fois celle-ci terminée. En Juin 1945, André Hartemann est nommé Général de Brigade. Pendant l’été, il fait une tournée aux Etats-Unis en tant que représentant personnel du Général De Gaulle pour décorer de nombreux aviateurs américains qui se sont distingués aux côtés de l’Aviation Française sur tous les fronts alliés.

En Octobre, il signe à Londres d’importants accords financiers avec la Royal Air Force pour équiper l’Armée de l’Air les années à venir : ce sont les accords « Hartemann-Dickson ».

En décembre, il part en Allemagne occupée prendre le commandement de la 1ère Division Aérienne à Lahr im Baden. Il en profite pour organiser et mettre en ordre de temps de paix les forces aériennes opérationnelles, et créer l’Ecole d’Appui Aérien de Lindau.

En Septembre 1946, il retourne à Paris, comme chef d’Etat-Major, devenant ensuite Major Général. Il peut alors mettre vraiment en oeuvre ses conceptions modernes d’organisation inspirées des exemples vécus au contact des Alliés, beaucoup plus pragmatiques que les Français. Il a entre autres comme adjoints, les Colonels Challe et Jouhaud.

En Août 1949, le Général de Division Aérienne Hartemann est nommé Directeur du Centre d’Enseignement Supérieur Aérien (CESA) et Commandant de l’Ecole Supérieure de Guerre Aérienne. Là, il va encore faire montre de ses grandes capacités d’organisateur et de pédagogue, donnant souvent des conférences dans lesquelles il défend ses points de vues sur l’organisation d’une Aviation moderne, puissante et souple, toujours adaptable aux circonstances et aux impératifs de la politique de Défense de la France.

Malgré tout l’intérêt qu’il porte à son travail de formation des futurs grands chefs de l’Arme, il piaffe plus ou moins inconsciemment de l’envie de repartir sur le terrain, pour commander des hommes, si possible au combat.

Le 1er avril 1950, il est nommé Commandant des Forces Aériennes Françaises en Extrême-Orient, à Saïgon.

Il décolle le mercredi 29 Mars 1950 pour Saïgon par le vol régulier d’Air-France, sur un Lockheed Constellation au départ d’Orly.

Son séjour en Indochine commençe dans une ambiance étouffante par la suspicion créée volontairement autour de sa personne par son prédécesseur et quelques autres bons camarades du Boulevard Victor, plus rapides pour le dénigrer auprès du futur Commandant en Chef, le Général de Lattre de Tassigny qu’à faire leur travail et lui envoyer les hommes et le matériel dont il a un besoin impératif.

Mais sa compétence remarquable, son sens aigu d’un commandement humain et ferme, ses capacités d’adaptation instantanée à toutes sortes de situations tactiques difficiles, son esprit d’organisateur hors-pair, ainsi que ses relations à très haut niveau chez les Américains lui rendent rapidement la confiance du Général de Lattre qui peut le « juger sur pièces » comme par exemple lors du pont aérien de Lai-Chau ou de la bataille de Vinh-Yen (Janvier 1951).

Après la mort tragique et brutale de son épouse, décédée d’une pancréatite hémorragique le 6 mars 1951 à l’Hôpital Grall de Saïgon, il organise et dirige ses funérailles en Alsace.

De retour en Indochine dès le début avril 1951, il se lance à corps perdu dans un travail gigantesque sur un rythme endiablé. Il est partout à la fois, décidant, vérifiant, secouant l’inertie des uns et la mauvaise volonté des autres, toujours sur la brèche.

Souvent en mission aérienne avec ses équipages du Transport ou du Bombardement, il supervise aussi en tant « qu’arbitre » les exercices des groupes de Chasse, quand il ne va pas inspecter les travaux d’aménagement des bases aériennes, ne laissant aucun répit à personne. Son Etat-Major n’a pas le temps de souffler, ses adjoints tentent difficilement de suivre la cadence infernale qu’il impose à ses hommes.

« Le Patron », comme disent ses aviateurs, part à Hanoï à l’aube du 27 avril 1951, pour participer le lendemain samedi 28 Avril, à une journée d’opérations ( une reconnaissance aérienne sur la Frontière chinoise en B26 Invader de reconnaissance, puis l’arbitrage d’un exercice de straffing avec B26 et Chasse coordonnés dans la région entre Hanoï et Haïphong).

Il arrive de Hanoï le matin , il déjeune au Mess de la base de Cat-Bi, puis embarque à bord d’un Bombardier B26 Invader pour les exercices prévus. L’avion décolle à 13h 15 de Cat-Bi . C’est la dernière fois qu’il est aperçu. Aucune épave ni reste ne sera jamais retrouvé…

L’avion était neuf, le pilote, l’un des meilleurs, qui connaissait parfaitement la région à traverser, et la météo était correcte … ? Le B26 s’est sans doute écrasé près de Cao-Bang, avec l’équipage tué, et les restes enterrés rapidement, l’épave de l’avion très vite démontée et camouflée dans la jungle tonkinoise par le viet-min.

Des recherches commencées immédiatement sur l’itinéraire prévu et ses abords ne montrèrent strictement rien.

Le général Hartemann est déclaré Mort pour la France. Il est le seul chef de corps du 1er RCP à avoir cette mention.

Il est titulaire des décorations suivantes :

Françaises :

Commandeur de la Légion d’honneur

Croix de guerre 1939-1945

Croix de guerre des Théâtres d’opérations extérieurs