Adrien François MORINAUX 1921 – 1994

Il est né le 1 mars 1921 à Berric dans le Morbihan.

Adrien est Issu d’une famille nombreuse composée de 10 enfants dont le père est tailleur de pierre.

Adrien quitte sa famille vers l’âge de 14 ans, puis suit une formation de chaudronnier.

Il travaille dans les années 30, dans les chantiers navals de St Nazaire.

Il s’engage volontairement pour la durée de la guerre le 25 octobre 1939 à l’Intendance Militaire de Vannes au titre du 505ème Régiment de Chars de Combat (505ème RCC) qu’il rejoint le jour même. Il est nommé caporal par ordre n°12 du 27 mars 1940.

Après la défaite de la France en juin 1940 il est démobilisé le 23 août 1940 et rayé des contrôles de l’Armée d’active. Avec son frère Pierre, il franchit la ligne de démarcation et rejoint la zone libre ( nous n’avons pas d’autre information à ce sujet).

Le 23 janvier 1941 il embarque avec son frère Pierre à Marseille et arrive à Casablanca (Maroc) le 4 février 1941.

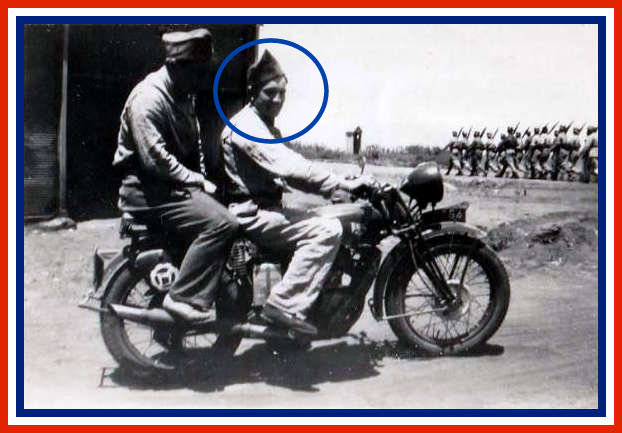

Le 1 mars 1941, jour de ses 20 ans, il se réengage (avec son frère Pierre) pour 3 ans à l’intendance Militaire de Rabat au Maroc au titre du 1er Régiment de Chasseurs d’Afrique (1 RCA). Son engagement est à effet rétroactif au 23er janvier 1941.

Le 25 novembre 1941 il est affecté au 12ème G.A.C.A. (Groupe Autonome de Chasseurs d’Afrique) : il embarque à Casablanca le 12 décembre et débarque à Dakar au Sénégal le 19 décembre 1941.

A Dakar c’est une longue préparation des hommes et du matériel au camp de Thiès ; dans la chaleur, la faim et le paludisme.

Adrien las d’attendre veut se battre contre l’occupant nazi et « déserte » pour tenter de rejoindre les soldats de la France Libre mais il est repris et mis aux arrêts (unité encore fidèle au régime de Vichy). Longtemps après son décès, son ancien geôlier, le DKL Vélut en fera le récit à son fils Bernard à l’occasion d’une commémoration à Ballon, Mezières sous Ponthouin. Commémoration des premiers engagements forts de la 2ème DB en Normandie.

Son unité quitte Dakar le 12 janvier 1943 à bord des navires « Medie II » et « Jamaïque » et arrive à Casablanca où les Chasseurs logent quatre jours à la caserne « Malakoff », avant de réembarquer le 21 janvier vers Alger, avec une escale à Gibraltar. Ils arrivent sans encombre à Alger le 7 février 1943, après avoir subi une attaque nocturne par des vedettes et des sous-marins allemands au large de la ville de Mostaganem(Algérie).

Le 15 février 1943 le 12ème GACA devient officiellement le 12ème Régiment de Chasseurs d’Afrique (12ème RCA) qui est sous le commandement du Lt-Colonel de Langlade.

Il participe à la campagne de Tunisie (du 17/03/1943 au 13/05/1943) avec son unité.

Le 1er septembre 1943, le 12e R.C.A. est formé en Régiment de Chars type léger, à quatre escadrons de combat. Le lieutenant-colonel de Langlade en conserve le commandement. Il donne naissance par dédoublement au 12e Cuirassiers. Le 19 septembre, les deux Régiments sont désignés pour faire partie de la 2e Division Blindée. Ainsi le 12e Chasseurs passe sous les ordres du prestigieux général Leclerc, qui le conduira de victoire en victoire. (source JMO du 12ème RCA).

Le régiment passe la frontière algéro-marocaine le 30 septembre 1943 et sert au titre des réserves à compter du 23 janvier 1944. Stationnant en forêt de Témara, il continue son entraînement sur le nouveau matériel américain, chars légers et moyens.

Depuis décembre 1943, la 2e D.B. est articulée en trois groupements tactiques. L’un d’eux, le G.T.L, est commandé par le colonel de Langlade qui, conservant le commandement officiel du Régiment, est remplacé à sa tête par le Chef d’Escadrons Minjonnet.

Le 6 avril 1944, les permissions sont suspendues. Le général Leclerc convoque les Chefs de Corps et leur annonce que la Division doit embarquer à partir du 10. Le 12e R.C.A. fait mouvement sur Casablanca et embarque dans les L.S.T. américains. Après une traversée sans encombre, elle débarque à Swansea(Pays de Galle) le 22 avril 1944.

Le 1er juin, le Chef d’Escadrons Minjonnet prend officiellement le commandement du Régiment. Le 3 juillet, au cours d’une cérémonie qui se déroule dans le parc de Dalton Hall(Yorkshire – Angleterre), en présence de délégations d’officiers des Armées alliées, le général Kœnig, commandant les Forces Françaises de Grande-Bretagne, remet son étendard au 12e Chasseurs d’Afrique. Cet étendard lui est offert par l’association des Français de Grande-Bretagne. Pour la première fois, le Régiment porte le calot de tradition bleu ciel à fond jonquille, qui vient de lui être attribué. Cet étendard, fabriqué en Angleterre, est bien un emblème de guerre avec ses franges de soie, sa lance britannique, sa cravate très simple. Mais il porte déjà sur sa soie son premier titre de gloire, « Tunisie », auquel bien d’autres vont venir s’ajouter.

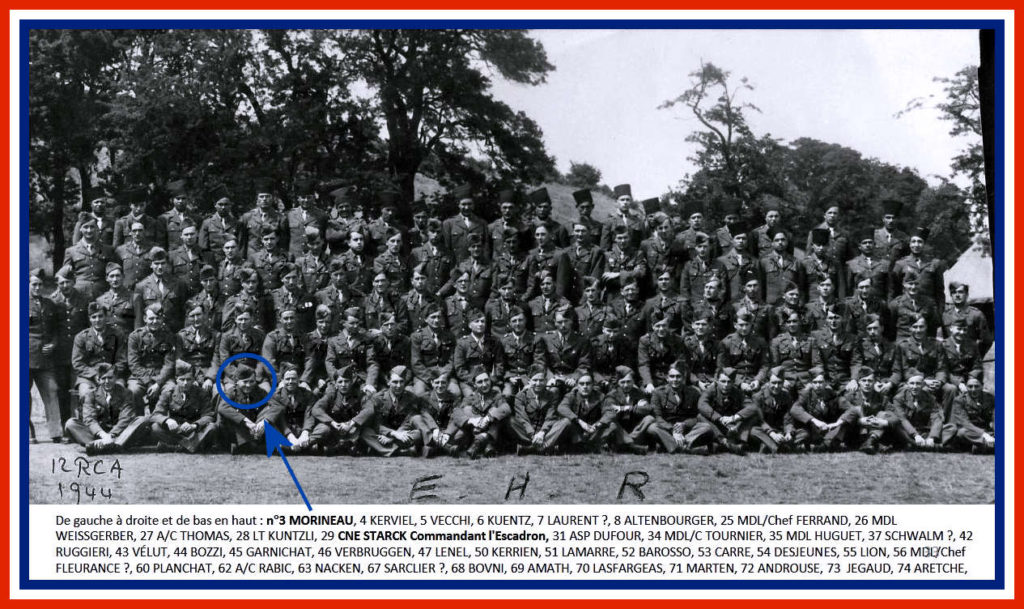

En Angleterre Adrien est à l’Escadron HR :

puis on le retrouve au 4ème escadron au Peloton de Miscault…

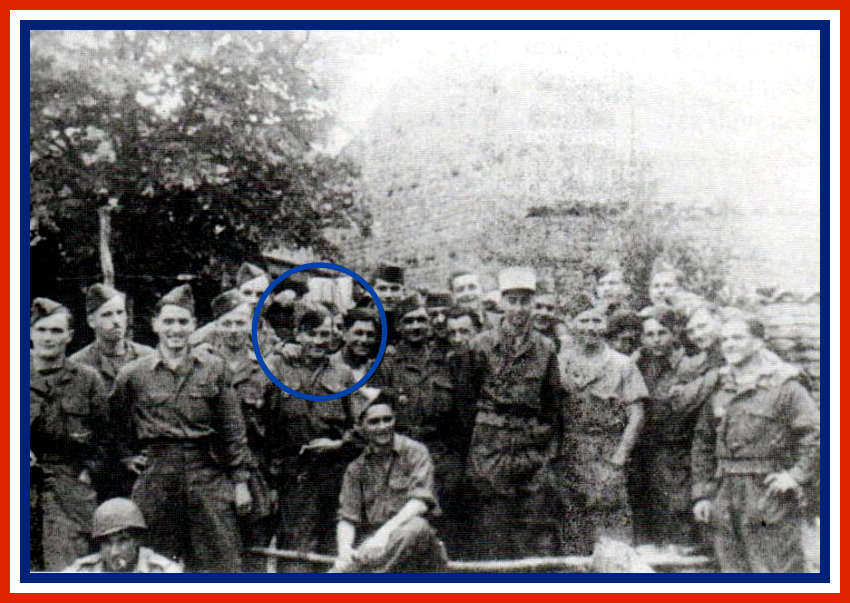

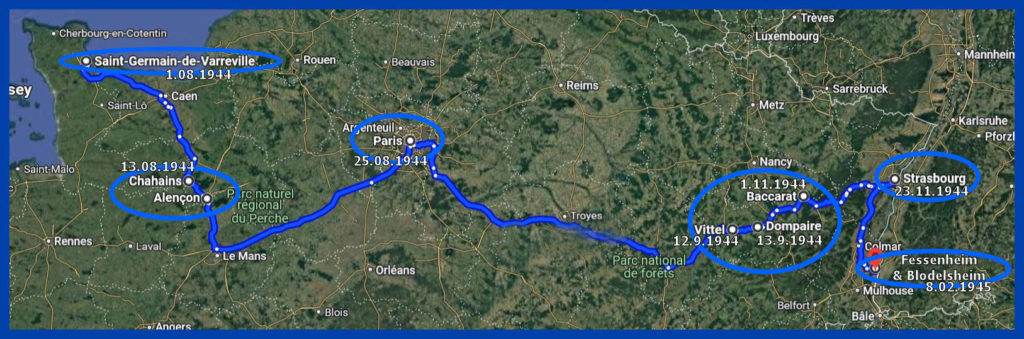

A partir du 1er août vers minuit trente, le 12ème RCA commence à débarquer sur la plage normande d’UTAH BEACH et se regroupe à Vesly près de Saint-Germain-de-Varreville.

Le 12ème RCA entre dans la bataille le 10 août en direction d’Alençon. Le 12 nettoyage de la forêt d’Ecouves,Adrien est blessé accidentellement à la main le 13 août 1944 à Chahains ( un doigt écrasé) . Dans le journal de marche on peut lire « Le 13 août, le Régiment atteint Chahains, détruisant trois automoteurs, huit chars, capturant 150 prisonniers ».

Le 12ème RCA participe à la Libération de Paris le 25 août 1944, puis c’est Vittel le 12/9, Dompaire le 13 : a conquis les 13 et 14 septembre la position DAMAS, résistant à deux violentes contre-attaques ennemies et détruisent 21 chars « Panther » au cours de 30 heures d’une lutte ininterrompue. A ainsi réalisé un des plus beaux faits d’Armes depuis le débarquement allié du 6 juin.

Du 15 septembre au 31 octobre, le régiment reste en position défensive, mission difficile et épuisante pour une unité blindée. L’artillerie ennemie, très active, lui occasionne des pertes sérieuses. Des accrochages de patrouilles ont lieu chaque jour. Le 1er Novembre Baccarat, Strasbourg le 23/11/44 puis les combats de la poche de Colmar jusqu’au 8 février 1945 à Fessenheim et Blodelsheim. C’est le dernier combat du Régiment dans cette Alsace où il laisse beaucoup des siens.

Adrien Morinaux ne participe pas à la libération de Paris mais il combat à Dompaire, Baccarat, Strasbourg et lors des combats de la poche de Colmar en tant que conducteur de chars.

Le 8 avril, le Régiment est mis à la disposition du Détachement d’Armée de l’Atlantique. Il va apporter aux Forces Françaises de l’Ouest, luttant pour Royan, l’appui de ses chars et de leurs canons.

Le 22 avril, des éléments du 12e R.C.A. participent à la prise d’armes qui marque la fin des opérations sur le Front de l’Atlantique. Le 24, le Régiment quitte la région de Royan. Ses chars sont embarqués sur voie ferrée, ses véhicules à roues font mouvement par la route. Le 1er mai, il est regroupé à l’ouest d’Augsbourg, ayant franchi le Rhin et pénétré en Allemagne. Il y arrive trop tard pour prendre part aux derniers combats de la guerre, et y apprend l’Armistice.

Adrien franchit la frontière franco-allemande le 29 avril 1945 et repasse la frontière germano-française le 27 mai 1945.

Le 22 juin 1945, à Fontainebleau, le général Leclerc fait ses adieux à la Division et c’est au cours de cette prise d’armes, qu’il remet à l’étendard du 12e R.C.A. sa deuxième palme :

« Régiment de Cavalerie d’élite qui, sous les ordres du lieutenant-colonel Minjonnet et du chef d’escadron Gribius, n’a cessé depuis le début de la Campagne de donner les preuves de sa magnifique tenue au feu. A pris une large part à la libération de Strasbourg par ses chars qui, en tête de la 2e D.B., ont traversé les Vosges, pris Saverne et son col, ouvrant la route aux Divisions Alliées. Pendant la période du 18 novembre 1944 au 16 février 1945, libère de nombreux villages de Lorraine et d’Alsace, battant, malgré de dures pertes, l’ennemi partout où il résistait, lui faisant 2.580 prisonniers, dont 2 généraux, lui détruisant 24 chars, 39 canons de différents calibres, de nombreuses mitrailleuses et plus de 200 véhicules automobiles ou hippomobiles. «

Il est titulaire de la Médaille commémorative française de la guerre 1939-1945 avec barrettes « ENGAGE VOLONTAIRE – AFRIQUE – LIBERATION – Allemagne » et de la Présidential Unit Citation décernée par le Géneral Eisenhower aux Libérateurs de Strasbourg.

Adrien est rayé définitivement des contrôles de l’Armée d’active le 11 septembre 1945 pour retourner à la vie civile.

Après-guerre, chaudronnier de formation, il fait carrière dans la société Carrier comme soudeur puis chef de chantier.

Il entre ensuite chez TUNZINI où il deviendra conducteur de travaux puis directeur de travaux avec 500 personnes sous sa responsabilité. L’activité de l’entreprise, chauffage et climatisation industrielle, s’oriente à partir des années 70 vers la protection incendie des bâtiments. Il crée pour Tunzini une usine de préfabrication de lignes de Sprinkler, à Ressons le Long dans la zone industrielle de Vic Sur Aisne dans l’Aisne où il habite à partir des années 1960.

Pour l’anecdote il embauchera chez Tunzini comme collaborateur le fils du Général de Rouvillois qui commandait le 12ème Cuir au sein de la 2ème DB et est l’un des premiers à entrer dans Strasbourg le 23 novembre 1944 (En milieu de matinée, il est devant la cathédrale et envoie au Général Leclerc le message devenu célèbre ‘’Tissu est dans iode’’ afin de l’informer que la 2e division blindée est dans Strasbourg).

Il se marie avec Madeleine Gérard, sœur d’un compagnon d’armes du RMT (Jacques Gérard) rencontré à Strasbourg alors qu’ils logeaient chez l’habitant. De cette union nait son fils ainé Bernard en 1947 (deux petites filles). L’union ne dure pas et le divorce survient rapidement.

En 1953 il épouse en secondes noces Geneviève Charpentier avec qui il aura une fille prénommée Marie-France en 1957 (5 petits enfants) et un fils Jean-François (deux petits enfants) en 1966.

Parmi ses petits enfants une des deux filles de Bernard habite actuellement Strasbourg.

Ils s’installent en Bretagne, à Port Navalo pour profiter d’une retraite méritée.

Il a fait beaucoup de recherches sur son frère décédé mais qui n’ont malheureusement pas abouti quand internet n’existait pas encore.

Il participe de nombreuses années aux réunions et commémorations des Anciens Combattants et c’est lors d’un voyage en Allemagne avec ses camarades de la 2ème DB, qu’il a pu conduire un char AMX30.

Il décède à Nantes le 1er juillet 1994 à l’âge de 73 ans des suites d’une longue maladie.

Nous remercions très sincèrement Madame Marie-France MORINAUX-HARDEBOLLE, sa fille, ainsi que l’ensemble de sa famille pour le partage de son histoire familiale qui nous permet de rendre hommage à Adrien Morinaux et à tous ses camarades du 12ème RCA qui nous ont libéré du joug nazi et à qui nous devons nos libertés.

Pour découvrir l’Histoire se son frère Pierre : https://musee.turckheim-alsace.com/cartel/pierre-marie-morinaux-1920-1945/

Gustave LHERMITE 1904 – 2003

Gilbert François CHAROY 1919 – 1970

Gilbert Charoy est né le 12 janvier 1919 à Romilly-sur-Seine dans l’Aube, fils de Georges et Lucie Lacour domiciliés à Vertus dans le département de la Marne.

De sa jeunesse nous ne savons pas grand-chose étant donné qu’il n’en parlait jamais.

Il s’engage volontairement le 13 avril 1939 à l’intendance militaire de Châlons-sur-Marne au titre du 66ème Bataillon de Chars de Combat (6ème BCC) qui est équipé de char Renault FT-17.

Le 22 avril 1939 il embarque à Marseille et débarque à Casablanca au Maroc où il est affecté le 29 avril 1939 à la 1ère compagnie comme chasseur de 2ème classe.

L’insigne du 6ème BCC représente une étoile chérifienne verte et rouge (couleurs du Maroc) chargée d’un éléphant.

Après la défaite française, le 16 novembre 1940, le 66ème Bataillon de Chars est dissout et ce jour même, Gilbert Charoy arrive au 6ème Régiment de Tirailleurs Marocains (6ème RTM) dans la 101ème compagnie.

Le 2 septembre 1941 il est affecté au 2ème RTM dans la 104ème compagnie.

Le 1er février 1942 il quitte le 2ème RTM et il rejoint le 1er Régiment de Chasseurs d’Afrique (1er RCA).

Il arrive en fin de contrat le 13 avril 1942, date à laquelle il est démobilisé et se retire à Sidi Slimane.

Il est rappelé sous les drapeaux au 1er RCA à Rabat (Maroc) le 15 décembre 1942 et est affecté au peloton des transmissions de l’Escadron Hors Rang.

Le 10 février 1943 il rejoint le 11ème Régiment de Chasseurs d’Afrique (11RCA) et affecté au 2ème escadron (TANK DESTROYERS M10) commandé par le capitaine Duchesne.

Le 5 Avril 1943 le Régiment fait mouvement de Marrakech sur le camp d’ AÏN-SIBARRA (Région de camp Marchand).

Le 3 Mai 1943, arrive au camp les onze premiers tanks Destroyers américains.

Au 29 juin 1943 l’effectif du 11ème RCA est de 25 officier, 110 sous-officiers et 754 Brigadiers et Chasseurs.

Le 11 Juillet 1943, le Régiment fait mouvement de SIBARRA sur RABAT et le 14 juillet il défile devant Sa Majesté le Sultan.

Du 3 au 5 août 1943, le Régiment fait mouvement sur SEBDOU (Algérie). Le 7 septembre 1943,

le 11ème R.C.A. qui était en réserve d’Armée est rattaché à la 5ème Division Blindée par Ordre général n°5 du Général de VERNEJOUL.

Le 10 décembre 1943, le régiment est réparti en trois Combat Command :

1. C.C.4. Aux ordres du Colonel SCHLESSER (3ème Escadron).

2. C.C.6. Aux ordres du Colonel TRITSCHLER (4ème Escadron).

3. C.C.5. Aux ordres du Colonel d’OLEON (2ème Escadron) et l’Etat-Major et le 1er Escadron sont rattachés à ce groupement pour l’instruction.

Le 25 décembre, le Général DE LATTRE DE TASSIGNY visite au cours de l’après-midi les cantonnements de la 5ème D.B.

Du 6 au 9 Janvier 1944, le 11ème RCA fait mouvement sur MARTIMPREY DU KISS.

Le 10 Avril le Régiment livre des véhicules de combat (T.D, Half-Tracks et Scout Cars) au Régiment Blindé de Fusiliers Marins (RBFM – 2ème DB).

En date du 1er mai 1944 Gilbert Charoy est nommé chasseur de 1ère classe.

Le 2 Mai le Régiment fait mouvement sur le camp d’instruction de Bedeau.

Le 23 Mai 1944 livraison de 29 Tank- Destroyers M10.

Au 31 juillet 1944 l’effectif du 11ème RCA est de 30 officiers,

99 sous-officiers dont 6 sous-officiers indigènes,

439 hommes de troupe et 144 Chasseurs Indigènes.

Le Régiment quitte la zone d’attente pour ORAN où a lieu son embarquement (suite au débarquement de Provence du 15 août) le 26 septembre 1944.

Après Cinq jours de traversée Oran-Marseille, Il débarque le 1er octobre 1944.

A partir de cette date il participe à toute la campagne de France avec l’équipage du Tank Destroyer « Montenotte » du 2ème Escadron, 2ème peloton du 11ème Régiment de Chasseurs d’Afrique qui est composé de :

Chef de char : Perrin Henri

Tireur : Vinson

Pilote : Prat Maurice (tué le 5 avril 1945).

Aide-Pilote : Valuy René

Chargeur : Charoy Gilbert (grièvement blessé le 5 avril 1945).

Le 2ème Escadron du 11ème RCA où se trouve Gilbert Charoy arrive en Haute-Alsace le 25 novembre 1944, et est envoyé au feu dans le secteur d’Altkirch-Spechbach-Aspach . Il se regroupe le 30 novembre à Eschwiller et passe en réserve d’Armée.

Mi-décembre le 2ème Escadron combat dans le secteur Hachimette-Kaysersberg- Kientzheim-Ammerschwihr et participe à la libération de ces villages.

Le 29 décembre le 2ème peloton (Lt d’Elloy) du 2ème Escadron quitte Kaysersberg pour rejoindre Lièpvre en passant par Aubure et Ste-Marie-aux-mines. Le 30 on le retrouve à Sélestat et Rombach-le-franc.

Le 7 janvier 1945, le peloton d’ELLOY appuie l’attaque sur GAMBSHEIM et se trouve en fin de journée à LAMPERTHEIM où il passe la nuit. Le 9 il se porte à Lampertheim, le 10 à Herbsheim, le 11 à Benfeld et Kertzfeld, le 12 à Westhouse, le 17 à Barr, le 24 à St-pierre, le 26 à Sélestat.

Le 28 janvier 1945 il est engagé dans les âpres combats de Jebsheim, le 29 à Grussenheim, le 31 il appuie à 23 h l’attaque de Widensolen. Le 1 février le Lieutenant d’ELLOY (chef du 2ème peloton) est blessé par éclat d’obus à 3 h devant Widensolen. Le 3 il se porte à Artzenheim puis Colmar le 5.

A Colmar, le 8 Février 1945 le 2ème Escadron participe au défilé de la 5ème D.B et le 10 Février 2 T.D. participent à la prise d’armes en l’honneur du Général DE GAULLE.

Le 24 Février 1945 le 2ème Escadron quitte COLMAR pour cantonner à ENTZHEIM jusqu’au 31 mars 1945.

Le 3 Avril 1945 le 2ème Escadron franchit la frontière allemande et le RHIN à MANNHEIM.

Le 5 Avril 1945 la journée est marquée par de durs combats : les allemands luttent avec acharnement pour empêcher les troupes françaises de descendre vers Stuttgart : Gilbert Charoy est grièvement blessé ce jour-là lorsque son Tank Destroyer est détruit (char incendié). Il souffre de brûlures multiples (1er et 2ème degrés) au visage et aux membres inférieurs et supérieurs. La campagne d’Allemagne se termine ici pour lui.

Il est décoré de la Croix de Guerre 1939-1945 avec étoile de bronze et de la Médaille des blessés.

Le 9 avril 1945 il est transféré à l’Hôpital complémentaire Vial de Néris-les-Bains (en périphérie de Montluçon) pour une durée de 2 mois.

Il est démobilisé le 22 novembre 1945 et se retire dans la capitale marocaine, 42 avenue des sports à Rabat.

Il décède des suite d’un avc en 1970.

Robert de LOISY 1904-1977

Jean Victor Fernand DUVAL 1921 – 1994

Jean Duval est né le 25 avril 1921 à Landerneau(29), fils de Gabrielle et Prosper Duval.

Ses parents; Gabrielle jeune fille de très bonne famille fut séduite par Prosper Duval qui créa le DEVIL DUVAL JAZZ…

…« à Brest, en 1925, il y avait un groupe extraordinaire, le Devil-Duval Jazz. C’est devenu le plus réputé des orchestres brestois d’avant-guerre . . . »

A 12 ans, Jean est envoyé par son père aux « enfants de troupes » à Billom (63) et aux Andelys (27).

Il s’engage volontairement pour 5 ans dans l’armée française, au titre de l’infanterie coloniale, à Brest, le 25 avril 1939, à seulement 18 ans…la guerre est aux portes de l’Europe.

Il est caporal-chef dans l’Infanterie Coloniale dans la 1ère compagnie du 2ème Régiment d’Infanterie Coloniale (2ème RIC).

En juin 1940, il est fait prisonnier et envoyé dans un camp en Silésie (allemande à l’époque). Il tente une première évasion en novembre 1941 mais il est repris.

Le 27 mars 1942, il s’évade du Stalag VIIIA de Breslau (qui deviendra Wroclaw) avec 3 de ses camarades dont l’un sera repris.

Jean parle couramment l’allemand et ils arrivent à Paris le 29 mars 1942 ! (cf lettre de François Moura 11/11/52).

Il vit à Brest occupé et détruit par les bombardements alliés durant l’année 1944.

Il rencontre l’Amour de sa vie; « Maggy ». Les 2 tourtereaux s’échappent de Brest, à vélo, le long de la voie de chemin de fer… »Brest dont il ne reste rien . . . ».

Le 25 octobre 1944, il se réengage pour la durée de la guerre et rejoint la 1ère Division de la France Libre dans la quatrième brigade au Bataillon d’Infanterie de marine et du Pacifique (BIMP).

Le BIMP a été constitué après la bataille de Bir Hakeim en juin 1942, par la fusion du Bataillon d’Infanterie de Marine (BIM) venu de Chypre, et du Bataillon du Pacifique (BP) venu de Tahiti et de Nouvelle-Calédonie – photo internet.

Il participe à la campagne des Vosges et de l’Alsace.

Début janvier 1945 (du 7 au 12 janvier) dans le cadre de la défense de Strasbourg, le B.I.M.P. est engagé dans les âpres combat de Rossfeld et d’Herbsheim, suite au déclenchement de l’opération ennemie Sonnenwend, le 4 janvier, qui vise à reprendre Strasbourg. C’est lors de ces combats que Jean Duval est cité une première fois à l’ordre de la Division :

« chef de groupe d’un courage souriant, discipliné, et faisant preuve d’initiative. Dans la nuit du 8 au 9 janvier 1945 durant l’investissement par l’ennemi du village de Rossfeld, a réussi par les feux de son FM (Fusil Mitrailleur) et surtout par les tirs de son VB à chasser un important élément allemand du cimetière et cela sous les feux des lances grenades et plusieurs armes automatiques. A par son action rapide levé une grave menace sur la garnison. »

Cette citation comporte l’attribution de la Croix de Guerre 1939-1945 avec étoile d’argent.

Après la rude bataille d’Alsace, le 28 février 1945 la 1ère DFL et le BIMP sont transférés vers le front des Alpes (une des dernières poche de résistance allemande) où le BIMP combat à partir du 9 avril jusqu’à début mai 1945. Il termine la guerre dans les Alpes italiennes.

Le 1er avril 1945 il est nommé au grade de Sergent.

Apres l’armistice, Brest est à reconstruire. Jean, de retour à la vie civile, avec un copain s’improvisent électriciens pour équiper les baraques « provisoires ». A la reconstruction, Maggy et Jean reprennent le magasin de musique au 71 rue Jean-Jaures.

Par la suite ils s’installent à Nantes, puis à Rennes. Jean est toujours dans la radio-TV.

Le jour de la remise de sa Légion d’Honneur, il perd un oeil dans un accident de voiture et se reconvertit alors dans les assurances.

Il se passionne pour tous les sports : tennis, voile, équitation (souvenir de Coëtquidan) puis le golf. C’est lors de son « dernier » parcours de golf qu’il est victime d’un AVC qui lui sera fatal. Il nous quitte malheureusement le 2 octobre 1994 à Nantes à l’âge de 73 ans.

Sa nièce, Mme Paule Kerveillant, se souvient affectueusement de lui : « Swing, jazz, zazou, Trenet, Sinatra voilà les mots qui me viennent quand je pense à mon « tonton Jean » si joyeux, si curieux, si touche-à-tout, amateur de bons vins, de bonne chair, de bons cigares dont l’odeur nous faisait fuir. Il était élégant en toute circonstances, pas très adroit de ses mains, souvent moqueur . . . Très attaché à sa famille et à celle de Maggy, sa femme (mon grand-père adorait Jean). Avec Maggy « Tatie », il formait un couple léger et joyeux que j’avais toujours plaisir à retrouver pour de belles vacances insouciantes. Il chantait Trenet, Sinatra aimait la vie. Je pense que sa joie de vivre communicative a pu aider ses camarades aux heures les plus sombres. »

Nous remercions chaleureusement madame Paule Kerveillant de nous avoir confié ses archives familiales qui nous permettent de nous souvenir de Jean Duval et de ses camarades du B.I.M.P, libérateurs de notre région lors des terribles combats de la Poche de Colmar. Nous ne les oublierons pas!

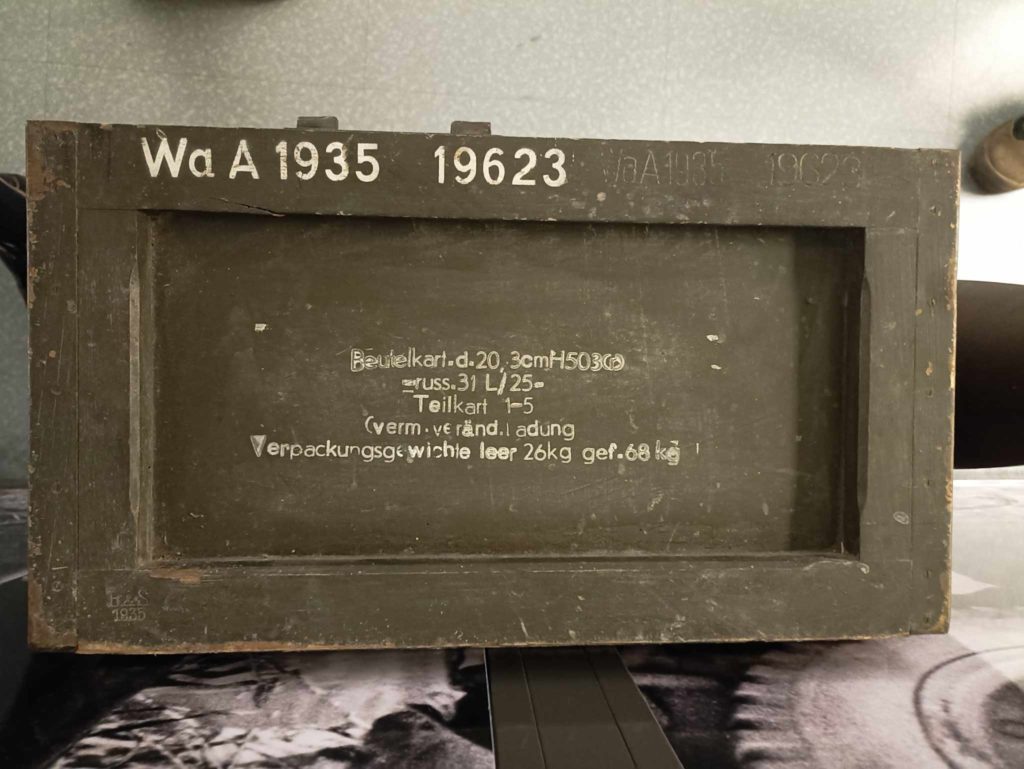

Obus et Gargousse pour canon de 20,3cm H503(r)

Ensemble regroupant un obus de 203mm anti-béton G-620 d’origine russe avec une caisse (2 charges 1 à 5) et un container (1 charge 1 à 5) de transport; de fabrication allemande pour des charges de poudre 1 à 5 appelées gargousses (Teilkartuschen en allemand).

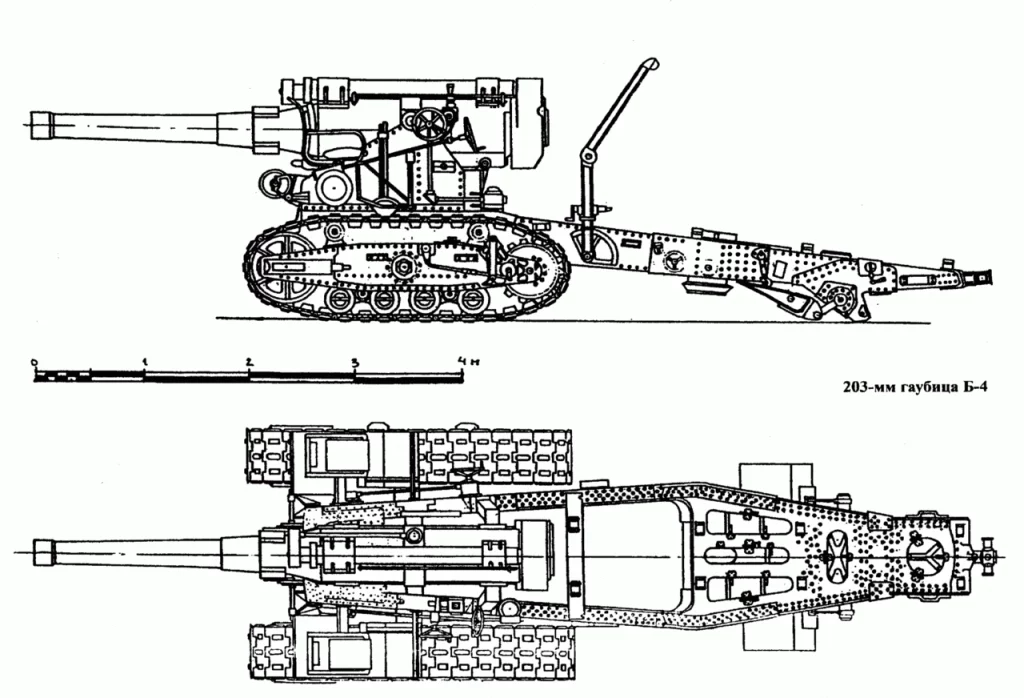

Le canon qui tire ce type de munition est un Obusier russe modèle 1931 de 203mm (ou 203mm B-4) qui a été capturé par la Wehrmacht lors des combats en Russie et renommé 20,3cm Haubitze 503(r). Il est réutilisé par l’armée allemande sur le front de l’est, italien et alsacien en 1944-45 près de Haguenau.

C’est le plus lourd des matériels d’artillerie de campagne utilisés par les Soviétiques pendant la seconde guerre mondiale.

Il faut une quinzaine d’hommes pour la mise en oeuvre de ce type de matériel.

Sa cadence de tir est de un coup toutes les quatre minutes et il servait à effectuer de puissants tirs de barrage ou de démolition d’importantes positions défensives pour lesquels on employait un obus explosif de 100 kg comme celui présenté.

Il a été surnommé le «marteau de forgeron de Staline » par les soldats Allemands.

Caractéristiques :

Longueur obusier : 5,08 m.

Poids obusier : 17,700 kg.

portée maximale de l’obusier : 18 000 mètres.

Poids de l’obus : 100 kg.

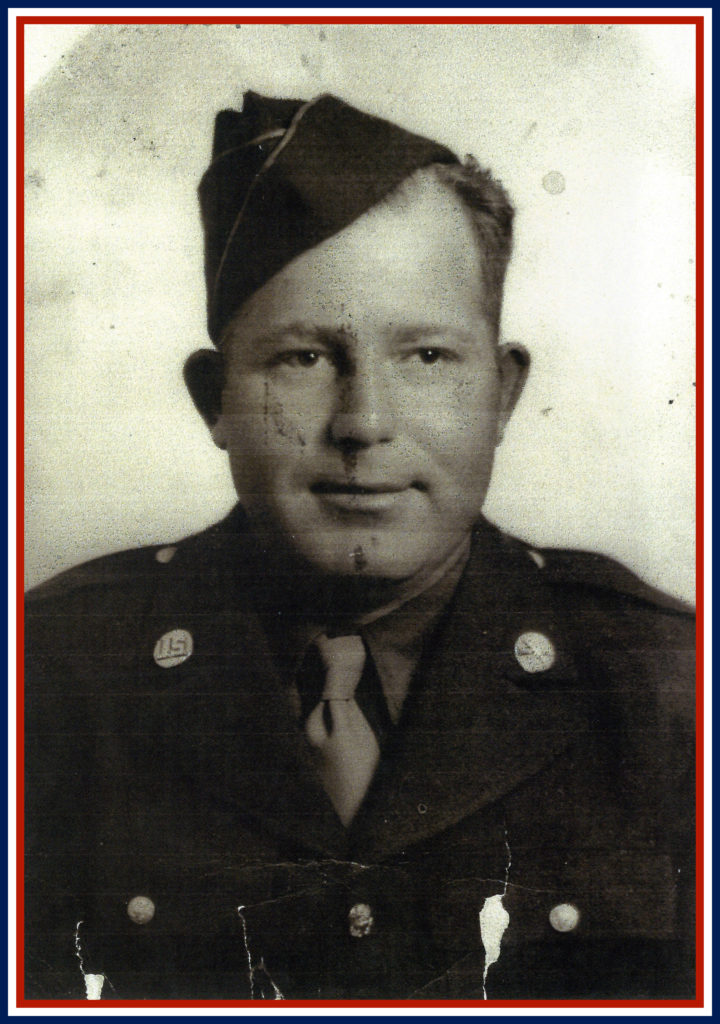

Lee William WHITESCARVER 1919 – 2002

Lee William WHITESCARVER est né le 27 février 1919 à Grand Island, au Nebraska, au foyer de Harry et Martha Whitescarver.

Il a fréquenté les écoles de Pasadena, en Californie, et a obtenu son diplôme de fin d’études secondaires en 1936.

Son arrière-grand-père (Hermann Whistescarver) est né le 26 décembre 1742 à Niederndorf, en Allemagne.

Lee est entré en service en 1944 pendant la Seconde Guerre mondiale, en tant que fusilier dans l’infanterie de l’US ARMY le 26 juin 1944 :

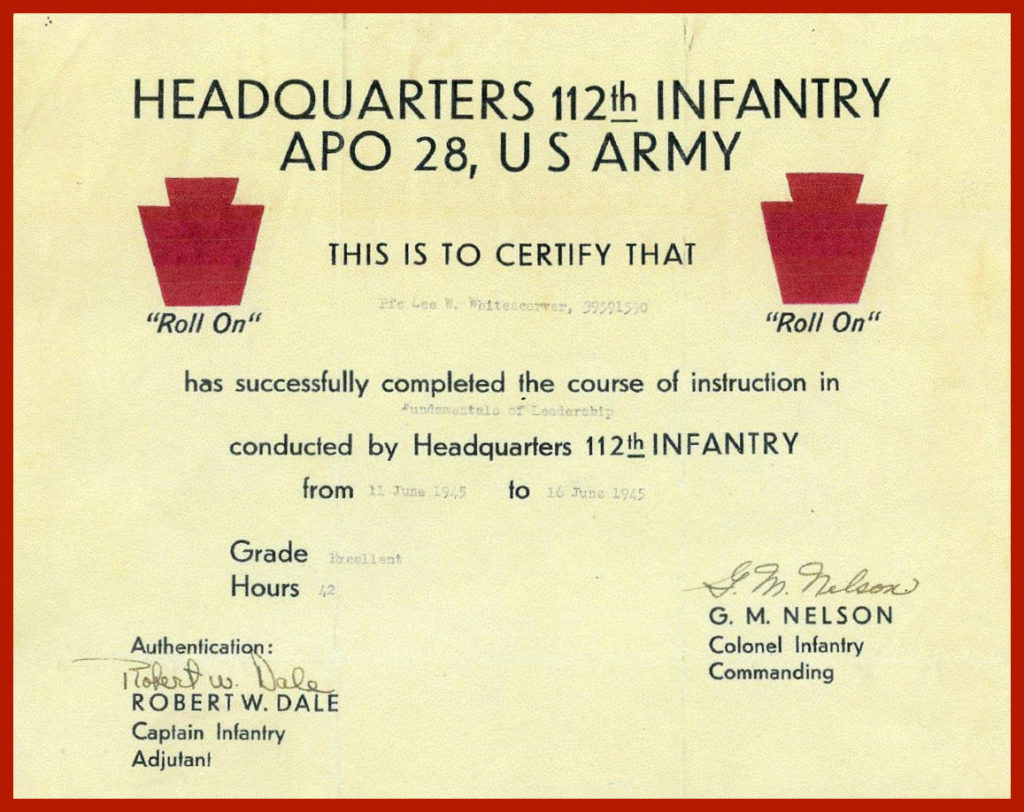

Le soldat de 1ère classe Lee W. Whitescarver, numéro de série 39591590.

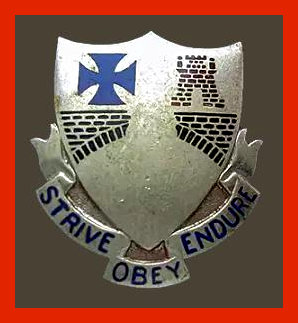

Il a servi dans la 28e division d’infanterie américaine, au 112e régiment d’infanterie, dans le IIIème bataillon, la compagnie K, d’août 1943 à décembre 1945.

La 28 ID US est la plus ancienne unité américaine (créée en 1879). Son emblème est une clé de voûte rouge symbole de l’État de Pennsylvanie dont la division est originaire (Pennsylvania National Guard), d’où son surnom de « Keystone Division » (« clé de voûte »), mais également surnommée par les Allemands « Bloody Bucket Division » (« seau ensanglanté ») lors des combats dans la forêt de Hurtgen où elle a subie de lourdes pertes.

Sa devise est « Roll on »… »En avant! »

La 28e IDUS débarque en Normandie le 22 juillet 1944 et combat dans le secteur de ST Lô dans le cadre de l’opération Cobra. Le 25 août, elle traverse la Seine et entre dans Paris le 29. Début septembre, elle franchit la Meuse, passe la frontière belge, atteint le Luxembourg et le 9/11/1944, entre en Allemagne où elle est chargée de sécuriser le secteur de la forêt de Hurtgen. Elle subit de plein fouet la contre-offensive des Ardennes. En raison des pertes subies, elle doit être retirée du front. Fin janvier 1945, elle est de retour en Alsace, où elle joue un rôle majeur dans la réduction de la poche de Colmar du 1er au 13 février 1945. Elle continue à se battre pendant la campagne d’Allemagne et termine la guerre à Kaiserlautern.

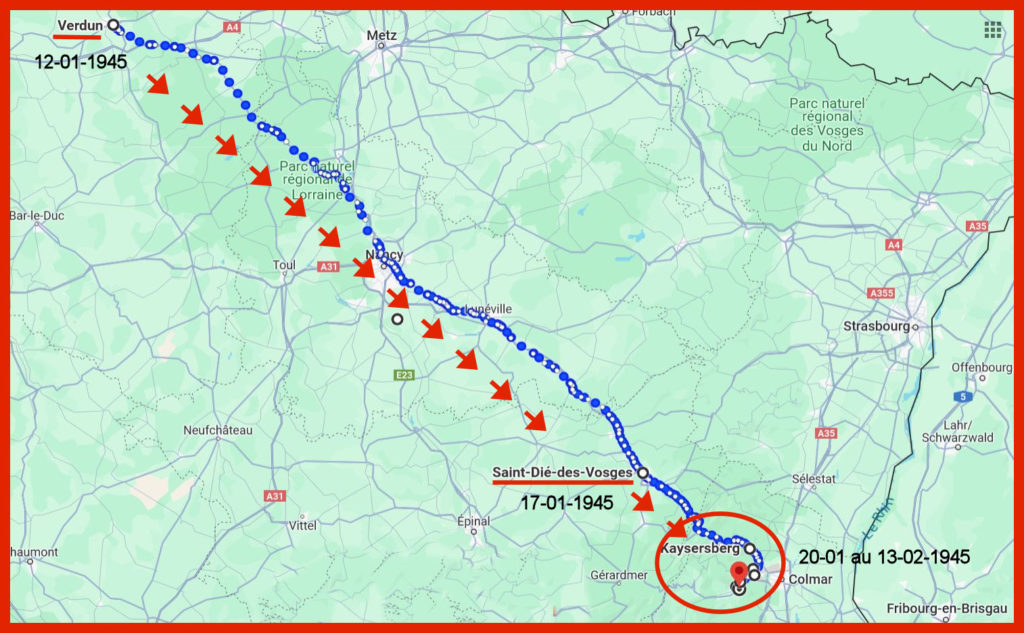

La compagnie K du 3e bataillon de la 28e IDUS arrive à Verdun le 12 janvier 1945. Le 17, elle quitte Verdun et prend le train pour Saint-Dié dans les Vosges.

Du 20 au 31 janvier 1945, elle se trouve dans le secteur Kaysersberg – Bennwihr.

Le 2 février, la Compagnie K se dirige vers Niedermorschwihr (à travers des champs de mines et des routes glissantes), qu’elle libère après un court engagement au cours duquel elle fait 25 prisonniers mais subit 8 pertes.

Le 3 février, elle entame son attaque sur Turckheim, mais essuie des tirs à son approche. Le capitaine THOMAS est tué par un tireur embusqué. Les contre-attaques allemandes et les tirs de mortier coûtent encore 3 morts et 21 blessés, mais la compagnie tient bon sur ses positions.

Le 4 février 1945, la compagnie K libère et nettoie Turckheim avant d’être relevée par les troupes françaises dans la soirée.

Elle rejoint le reste du Bataillon à Ingersheim, d’où elle part le lendemain pour libérer les villages de Zimmerbach et Walbach.

Elle reste dans le secteur de La Forge jusqu’au 13 février, marquant la fin des combats dans la poche de Colmar.

Rich, son fils, nous parle de son père :

« Son régiment a été actif en Normandie, dans le nord de la France, en Belgique, dans la bataille des Ardennes et sur le Rhin. À un moment donné, la 28ème Division a fait partie de la troisième armée du général George Patton. Papa n’a jamais beaucoup parlé de la guerre, mais il avait des histoires amusantes sur « Ole Blood & Guts » Patton (« notre sang, nos tripes »).

Après le jour de la Victoire en Europe, le sergent/staff Whitescarver a été affecté au QG du 28e régiment d’infanterie, à Camp Shelby, dans le Mississippi. Papa était l’un des rares à savoir taper à la machine. Il a donc été affecté à l’équipe de recherche pour créer un album cartonné historique et illustré sur le rôle de la 28ème Division dans la Seconde Guerre mondiale.

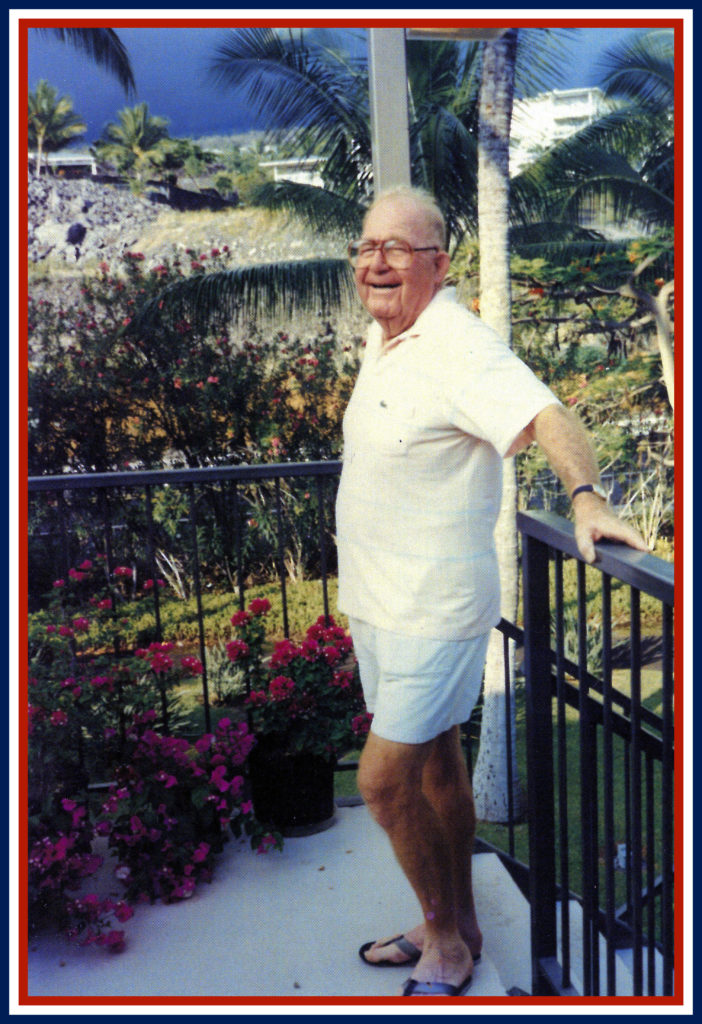

A son retour dans la vie civile, Lee, peintre autodidacte commence à peindre des maisons dans la région de Pasadena. La peinture des maisons est devenue sa véritable passion. Il avait un réel talent pour la peinture et était considéré comme un véritable artisan par ses clients et ses concurrents. En 1955, Lee a développé son entreprise de peinture pour en faire l’une des plus prospères et des plus grandes entreprises de peinture et de sous-traitance de l’est du comté de Los Angeles. En 1956, Lee, Ethel son épouse, son fils Rich (Skip) et sa fille Cynthia ont emménagé dans l’une des nombreuses maisons que Lee venait de construire à Glendora, en Californie.

Le 28 mars 1967, Lee et Ethel ouvrent la société Village Color Center Inc. Il s’agit d’un nouveau concept, un magasin spécialisé dans la décoration intérieure et la peinture, qui connaît un grand succès. Peu de temps après, il est devenu le magasin que les concurrents ont copié. Lee a pris sa retraite en 1981 et s’est installé à Kailua-Kona, à Hawaï, parce que, comme il l’a dit, « je n’ai jamais dégelé après le froid de l’hiver 1944 en Belgique pendant la guerre ».

Lee était un mari aimant et attentionné, un père « grand papa » pour ses petits-enfants. Un véritable ami pour les nombreuses personnes qui ont traversé sa vie. Il manquera beaucoup à ceux qui l’ont connu. Lee laisse dans le deuil son épouse Ethel, son fils Richard (Skip) de Twin Falls, sa fille Cynthia de Glendora, Californie, 4 petites-filles et une arrière-petite-fille.

Lee décède le 24 mai 2002 à Kailua-Kona, Hawaii.

Cher Monsieur Whitescarver, nous vous remercions sincèrement, ainsi que vos camarades de la 28e DIUS, pour votre engagement sans faille et votre participation à la libération de notre pays.

Nous ne vous oublierons pas !

Nous remercions Rich Whitescarver et son épouse d’avoir partagé l’histoire de sa famille et d’avoir fait don de la Garrison cap de son père.

Optique Flak ZF.20E pour Flak 18, 36 et 37.

Viseur télescopique pour canon allemand flak 18, 36 ou 37 de 8,8cm.

Ce viseur ((ZF = Zielfernrohr = Lunette de visée) est utilisé pour le réglage en azimuth et en élévation. Il est suffisant pour une utilisation du canon en tir direct, comme la lutte antichar.

Il est monté via un support à engrenages sur le quadrant d’élévation qui est sur le coté droit du canon. Schématiquement La bonne élévation est obtenue en faisant coïncider différents pointeurs sur l’optique et le quadrant d’élévation. La lunette de visée comprend un télescope coudé, un mécanisme d’angle de tir, un quadrant d’élévation, de distance et d’un mécanisme de calcul de déflection de tir. Ce télescope est mono oculaire (le deuxième n’est là que pour le confort de visée du pointeur car il est « aveugle ») à focale fixe, avec un grossissement X 4 qui couvre un angle de 17°30 minutes lors de la rotation du télescope (l’image reste fixe). Plusieurs filtres sont disponible via une molette (un clair, un vert, et de deux légèrement et très teintés). Un éclairage par lampe du réticule au travers d’une fenêtre située en dessous de l’oeilleton de visée est possible. Ce réticule permet très rapidement de centrer l’objectif et de donner des indications de tir relativement précises.

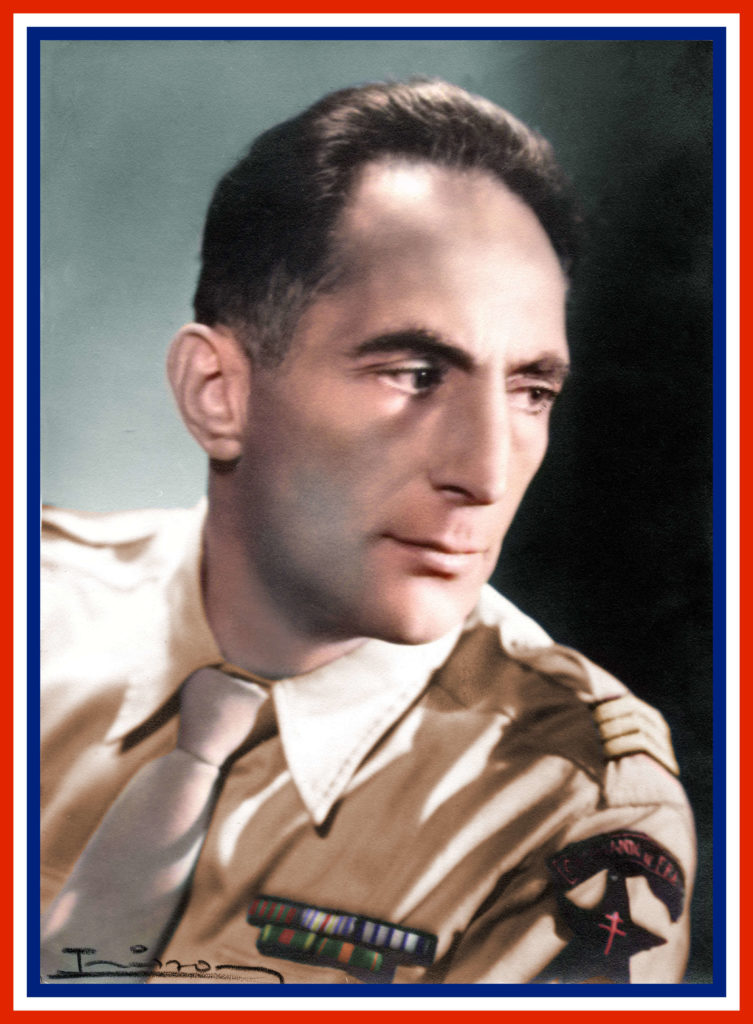

Claude VEDRENNE 1926 –

Claude Vedrenne est né à Paris le 5 avril 1926.

Son père, médecin vétéran du chemin des dames, avait été blessé par balle et gazé durant la Grande Guerre. Il en avait gardé des séquelles pulmonaires en raison desquelles il s’est installé à Cannes. C’est là que Claude Vedrenne vit son enfance et son adolescence.

Lycéen à l’Institut Fénelon de Grasse, il est formé à la recherche du bien commun et au sens du service de la collectivité par les Frères des Ecoles chrétiennes, tout comme il le sera aussi par son engagement dans le scoutisme.

Encore adolescent il aide son père au sein du réseau de résistant où celui-ci, avec d’autres confrères, assurait du soutien médical auprès des résistants du Mercantour. Ils partaient en montagne chercher les blessés pour les acheminer dans une clinique cannoise où ils étaient soignés clandestinement. Cette activité de soins devient plus importante à la suite du débarquement de Provence le 15 août 1944.

Après la libération de Cannes, le 24 août 1944, Claude est affecté comme sergent FFI à la 15e section d’infirmier militaire logée dans l’hôtel Majestic de Cannes. Un de ses camarades lui parle des commandos de France. Agé d’à peine 18 ans, il décide d’intégrer cette unité d’élite. Profitant de son rôle d’accueil et d’orientation des blessés ainsi que de sa connaissance des rouages administratifs pour leur retour dans l’unité dont ils dépendent, il fait rédiger un certificat de convalescence à son nom pour rejoindre les commandos de France qui viennent de participer à la libération de Belfort.

CV en 2022 : « Je ne me voyais pas rester à attendre alors qu’on libérait la France. J’ai rencontré un camarade dont la tante tenait un café à Cannes. Il m’a parlé de son unité, les commandos de France ».

Ayant rencontré le Commandant Henri d’Astier de La Vigerie et le Commandant Foucaucourt, il reçoit un accueil favorable. Il fait régulariser sa situation, car il aurait pu être considéré comme déserteur de sa section d’infirmier militaire, il est alors reconnu « déserteur vers l’avant » et autorisé à rejoindre le 1° commando de France.

Il participe comme infirmier – brancardier à la libération de Masevaux (25 au 28 novembre1944). Cette opération restera un moment fort par l’implication de la population avec laquelle se noue un lien particulier : l’accueil des commandos par les masopolitains, l’aide apportée pour les cacher, les nourrir, les secourir en mettant leur propre vie en danger est un souvenir marquant.

CV en 2022 : « Je me vois encore, petit méridional, dans ces grandes forêts de sapins ». C’est lors d’une opération d’infiltration que son alter ego brancardier, se penche malheureusement trop à une fenêtre et se fait descendre d’une balle dans la tête par un tireur d’élite allemand. « Je ressens encore cette peine d’avoir perdu un bon camarade ». D’autres tomberont encore. Claude et son commando passent les fêtes de Noël à l’arrière, à Beaucourt (90).

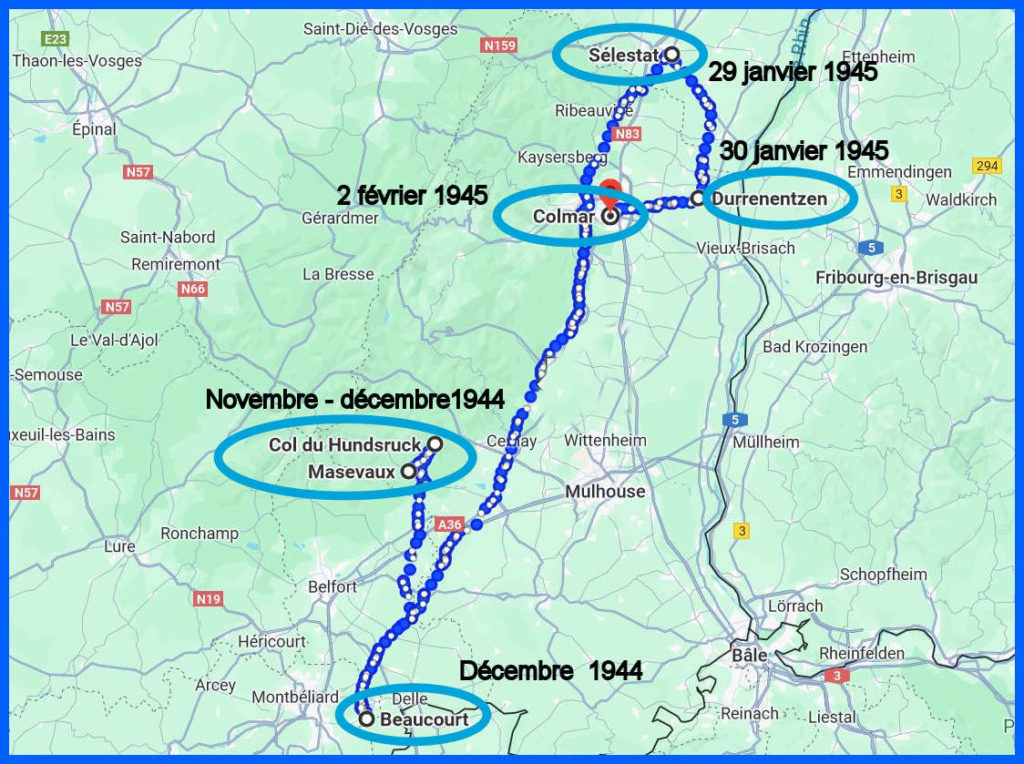

Après l’échec de l’assaut du col du Hundsruck (décembre 1944), les commandos de France participent à la libération de la plaine d’Alsace notamment lors des derniers combats particulièrement durs de la poche de Colmar.

CV en 2022 : « Le 29 janvier, on nous demande de nous préparer à la hâte. On a rejoint en camions la région de Sélestat. Ce fut homérique car il y avait tellement de neige ! » Deux jours plus tard, le 31 janvier, à 6 h du matin, les commandos ont pour ordre de prendre le petit village de Durrenentzen. « Nous avions en face de nous une grande plaine couverte de neige. Nous devions nous infiltrer dans le dispositif allemand mais l’effet de surprise n’a pas du tout joué. On avait été repéré et une mitrailleuse nous a fauchés aux abords des premières maisons. Mon capitaine Villaumé s’est effondré devant moi. Grièvement blessé, il a été évacué vers Épinal où il est mort. On a néanmoins pu pénétrer dans le village grâce à la protection de fumigènes ».

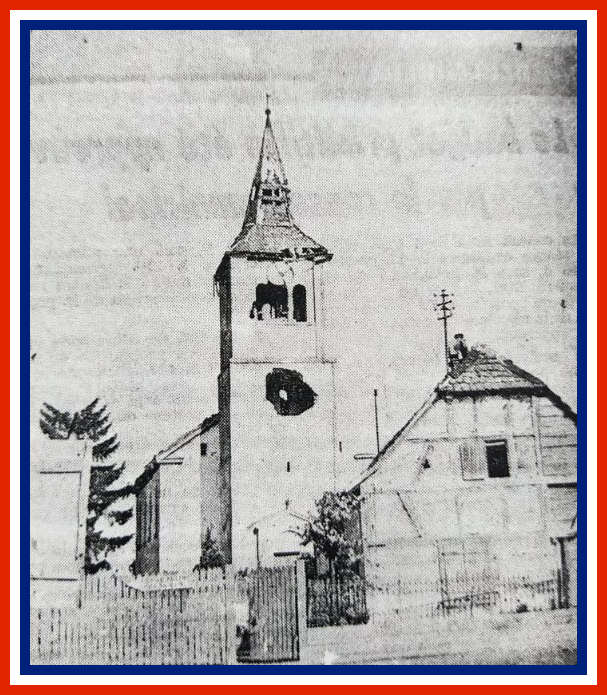

Claude s’illustre à Durrenentzen en secourant un de ses officiers blessés sous les tirs des tireurs d’élite allemands embusqués dans le clocher de l’église et sous le feu d’un des 3 chars « Panther » engagés dans la ville. En 2022 Claude se souvient de combats dantesques dans le cimetière :« Des Allemands se trouvaient dans le clocher de l’église pour ajuster les tirs des Panther ». Les tireurs d’élite font souvent mouche » et il conclut par « J’ai joué de chance », en souriant.

Les commandos appuyés des Sherman du 1er R.C.A.(Régiment de Chasseurs d’Afrique)) subissent de lourdes pertes (45 commandos tués et une centaine de blessés) dans des combats de rue , maison après maison, face aux redoutables Gebirsjäger du 136ème Régiment de chasseurs de Montagne de la 2ème gebirgsdivision, qui contre-attaquent continuellement. Les Commandos de France sont relevés par le 1er bataillon de Choc. Les survivants participent au nettoyage des faubourgs de Colmar le 2 février 1945.

L’engagement des commandos se poursuivra par des combats en Allemagne (Karlsruhe, Pforzheim) et en Autriche. Son comportement sera exemplaire au cours de ces campagnes où il n’hésita pas à enrôler des prisonniers allemands pour récupérer avec eux sous les tirs de la Wehrmacht des camarades blessés, ce qui lui vaudra d’être décoré de la Croix de Guerre. L’ensemble de son parcours de résistant et de commando lui vaut d’être décoré de la médaille des engagés volontaires, de la médaille croix du combattant volontaire, de la médaille commémorative de la seconde guerre mondiale. C’est plus tardivement, qu’il sera reçu dans l’Ordre de la Légion d’Honneur, dont il est chevalier à titre militaire.

Après la fin de la guerre il prépare le concours de Saint-Cyr qu’il intègre brièvement. Une chute à moto fragilisant une cheville l’oblige à quitter la voie militaire. Il bifurque alors vers la médecine suivant l’exemple de son père. Jeune chef de travaux en anatomie pathologique dans l’équipe de neurochirurgie du Pr Marcel David, pionnier de la neurochirurgie française, il met en évidence, avec la collaboration du Dr Christiane Fontaine, l’origine virale d’une encéphalite dont le mécanisme physiopathologique restait jusqu’alors obscur. Ce sera le début d’un changement de paradigme dans la compréhension de nombreuses encéphalites dont l’origine virale sera alors mise en évidence, ouvrant la porte à la reconnaissance ultérieure de l’origine infectieuse des maladies à prions dont l’encéphalite de Creutzfeld Jacob.

Jeune agrégé il est envoyé en 1966 dans l’Algérie fraichement indépendante où il formera les futurs cadres de cette spécialité. Il gardera des relations cordiales et chaleureuses avec ses anciens élèves qui l’accueilleront encore volontiers plus de 20 ans après comme invité d’honneur à des réunions de la Société Algérienne de Pathologie.

De retour à Paris en 1968, il prend la direction du service d’anatomie pathologique de l’hôpital Sainte-Anne dépendant de la faculté Cochin Port-Royal. Le laboratoire de neuropathologie tel qu’il l’a structuré était en avance sur son temps. Il intégrait un plateau technique performant sur lequel ont été développé les premières techniques d’immunohistochimie utilisées désormais en routine, un microscope électronique, une unité de recherche du CNRS réalisant des cultures cellulaires tumorales avec production d’anticorps sous la conduite de Mr Maunoury. En outre, ce laboratoire effectuait les analyses provenant de service de neurochirurgie du Professeur Talairach, neurochirurgien considéré comme le premier cartographe du cerveau humain. Il collabore avec celui-ci dans l’utilisation de l’approche stéréotaxique, technique révolutionnaire qui permet d’obtenir une vision tridimensionnelle des structures du cerveau humain et de localiser avec précision des zones tumorales ou des zones responsables de l’épilepsie à une époque où le scanner n’existait pas. Ce service unique au monde, combinait l’exploration stéréotaxique des tumeurs cérébrales et de l’épilepsie avec leur prise en charge chirurgicale.

Au tout début des années 80 il est le premier à évoquer un diagnostic d’origine parasitaire d’une pseudotumeur cérébrale chez un patient atteint de ce qui n’avait pas encore reçu le nom de sida mais était alors seulement dénommé par certains auteurs américains comme le « Gay syndrome ». Ce diagnostic initialement accueilli avec scepticisme, et qui s’avéra exact, va être à l’origine d’un axe de travail qui le voit bientôt devenir le référent incontesté de l’atteinte neurologique du SIDA, réunissant avec le Dr Claudie Marche de l’hôpital Claude Bernard, la plus importante série neuropathologique française dans ce domaine. Il est parmi les premiers à identifier les pathologies multiples que présentent ces malades, associant tuberculose, infections bactériennes, tumeurs, infections parasitaires et virales, ce qui était loin d’être reconnu par tous. Sous sa direction, ses collaborateurs le professeur François Labrousse et le Docteur Line Mathiessen ont décrit l’ensemble des pathologies du système nerveux dans le sida, mis au point les premières analyses d’immunohistochimie pour faciliter leur diagnostic et constitué l’étude française de référence dans ce domaine. Ceci a modifié l’interprétation des images neuroradiologiques et par conséquent la prise en charge des malades. Il fournira à l’équipe du Professeur Montagnier et du Professeur Barré Sinoussi, découvreurs du VIH, une importante quantité de tissu humain pour leurs travaux.

Dans le même temps, une autre de ses élèves, le Pr Catherine Fallet Bianco développe une activité très spécialisée d’étude des anomalies de développement du système nerveux chez le fœtus et le nouveau-né, domaine dans lequel son expertise a été reconnue lui permettant d’obtenir un poste universitaire à Montréal.

Il travaille aussi dans le domaine des tumeurs cérébrales notamment en identifiant des tumeurs bénignes responsables d’épilepsie chez le jeune enfant. Ces tumeurs auparavant considérées comme malignes étaient traitées à tort par radiothérapie avec de lourdes conséquences sur de jeunes cerveaux en développement. Ses travaux sur les gliomes, véritables cancers du cerveau, feront référence, qu’il s’agisse de la classification de ces tumeurs, de l’analyse de leur structure grâce à l’exploration stéréotaxique ou de la corrélation anatomo-radiologique.

L’ensemble de son équipe, les médecins tout comme les techniciennes et les secrétaires, travaillaient avec enthousiasme dans une ambiance excellente et bon enfant. Il accordait sa confiance à chaque membre de son équipe qu’il considérait comme responsable. Une de ses formules était « j’interdis d’interdire ». En accord avec ce principe il a toujours respecté l’autonomie, la liberté et l’initiative de ses collaborateurs et ne s’est jamais comporté avec autoritarisme. Il s’intéressait à la vie personnelle et familiale de ses proches collaborateurs. Dans le même temps il leur a permis d’avoir un cursus universitaire et des expériences de formation de très haut niveau leur ouvrant la porte de carrières passionnantes et prestigieuses.

Au sein de la faculté, il assiste le doyen Georges Alfred Cremer dont il sera le premier assesseur pendant de longues années. Aux côtés de celui-ci il collaborera avec le professeur De Recondo, comme responsables de la pédagogie à la faculté Cochin. Avec l’aide des Pr Varet et Levy ils parviendront à homogénéiser l’enseignement de toutes les disciplines médicales et à réformer les modes de contrôle des connaissances lors des examens. Cette modernisation pédagogique a permis à la faculté Cochin de se placer en tête des résultats du concours de l’internat de façon durable pendant de nombreuses années. Le travail de cette équipe pédagogique a permis à des générations de jeunes médecins de suivre le cursus le plus favorable et d’être mieux préparés pour aborder leur vie professionnelle. Tout naturellement, il prendra la succession du Pr Cremer comme doyen lorsque celui-ci deviendra Président d’Université. Il exercera cette fonction pendant 2 ans. Il y sera apprécié pour son écoute, sa diplomatie et son sens de la conciliation et de l’apaisement des conflits.

Tout au long de sa vie il a conjugué le sens du service du bien commun qui lui avait été inculqué dès son plus jeune âge avec la devise des commandos : en pointe toujours. En pointe toujours, par l’esprit d’excellence, par le choix des collaborateurs les plus compétents, par la curiosité intellectuelle, par la recherche constante de l’innovation et de la modernité en tous domaines. En pointe toujours aussi par l’humanité et la bienveillance.

Nous remercions Monsieur Bruno Vedrenne, son fils, pour la rédaction de sa biographie et Monsieur Claude Vedrenne qui nous a fait l’honneur de nous rendre visite au Musée Mémorial en mai 2024 en compagnie de son fils et son épouse où nous avons retracer ensemble son histoire et celle de ses glorieux camarades du Commandos de France. MERCI Monsieur Vedrenne pour votre engagement au service de la France et de ses concitoyens!

Sources complémentaires :

Article DNA du 30/01/1922 « Claude Védrenne, le brancardier commando, libérateur de Durrenentzen

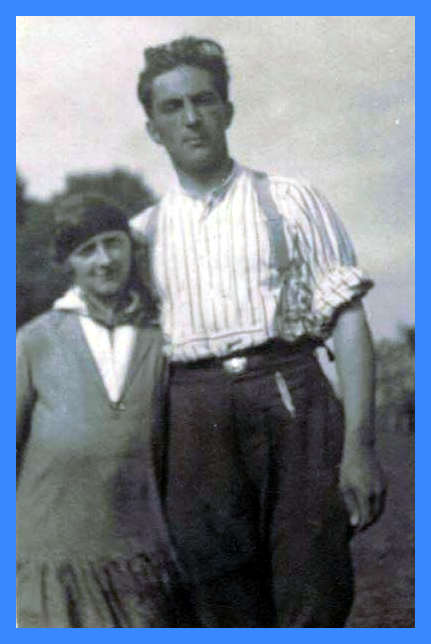

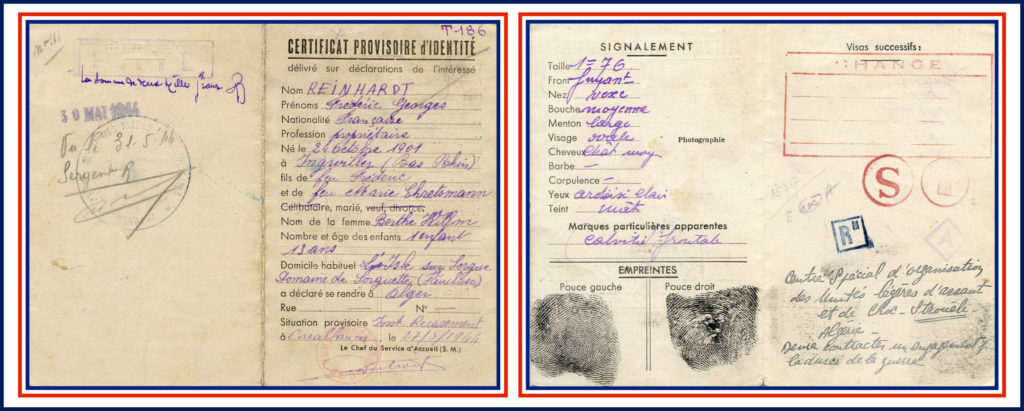

Frédéric Georges REINHARDT 1901 – 1964

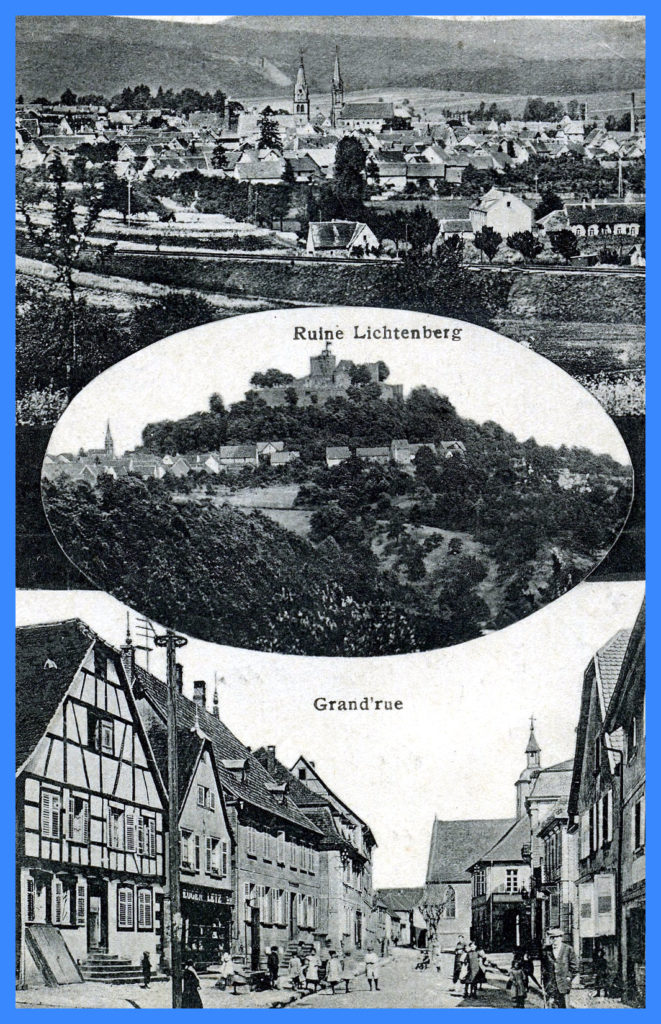

Frédéric Georges Reinhardt est né le 24 octobre 1901 à Ingwiller (67).

Il a une sœur ainée Rika, née en 1899 et un frère cadet Robert né en 1905. Son père, Fritz Reinhardt originaire d’Ingwiller également est entrepreneur en bâtiment et il est marié à Marie Ehretsmann, originaire d’Hunawihr (68). Sa mère décède en septembre 1907 des suites de la tuberculose et son père six mois plus tard en février 1908, de chagrin d’après les souvenirs de la famille.

En moins d’un an, les trois enfants du couple se retrouvent orphelins et sont élevés par leur grand-mère et leur grande tante paternelle qui tenaient une mercerie à Ingwiller. Frédéric passe toute son enfance à Ingwiller.

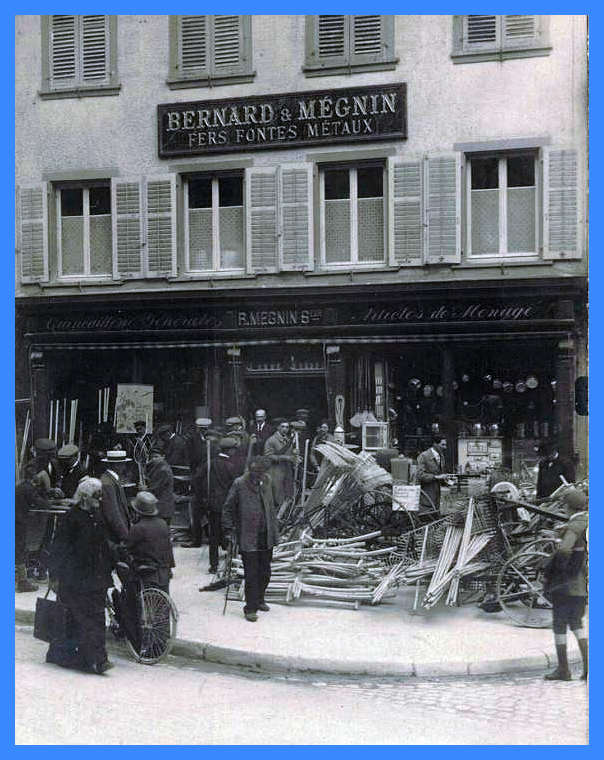

Il effectue un apprentissage de quincaillier vers 1920 dans un établissement Strasbourgeois situé près de la place Gutenberg puis Il part travailler en région parisienne à Rueil, avant de se diriger dans le pays de Montbéliard pour un nouvel emploi chez BERNARD & MEGNIN qui était une quincaillerie.

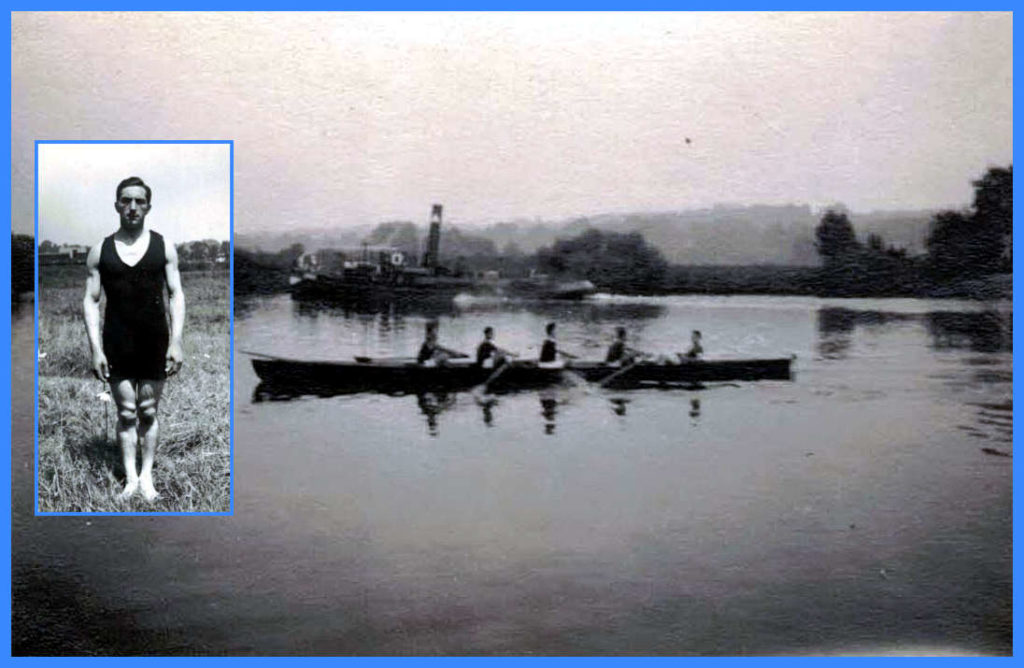

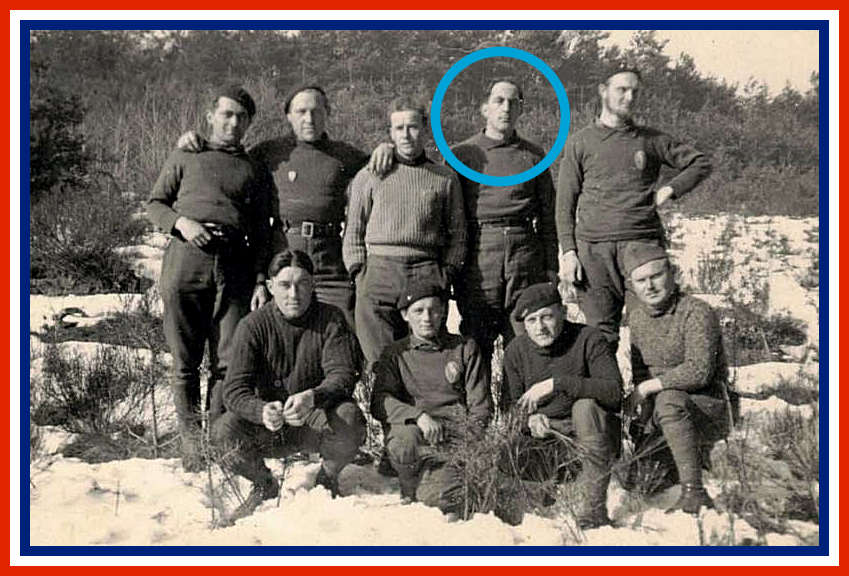

A 18 ans il termine 1er au Tour d’Ingwiller(67), et remporte une coupe précieusement conservée par sa famille. Il va participer par la suite à de nombreuses autres compétitions.

Très sportif, il pratique entre autre la gymnastique et l’aviron lorsqu’il est à Rueil.

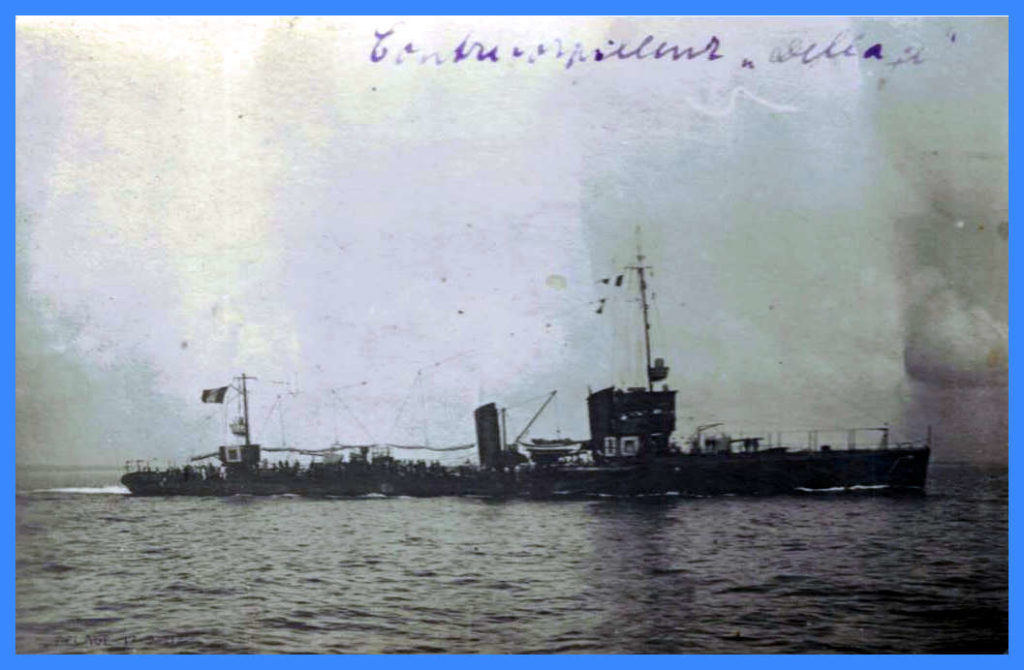

Etant de la classe 1921 il est incorporé à compter du 5 avril 1921 et rejoint le dépôt des équipages de la flotte à Lorient le 20 mai 1921.

Le H149 est mis sur cale en 1917 dans les chantiers de Howaldtswerke à Kiel. Il est lancé le 13 mars 1918, et ne sera terminé qu’en 1920, pour être intégré le 20 juillet 1920 à Cherbourg ,il prend le nom de Delage (il est rayé en 1933 et démoli en 1935 à Toulon) – fonds Reinhardt-Meyer.

Il termine son service militaire le 1 avril 1923 et il est renvoyé dans ses foyers le 25 avril 1923 (un certificat de bonne conduite lui est accordé pour la durée de son service).

Le 20 juin 1923 il est affecté comme réserviste.

Le 1 février 1927 il est rattaché au Centre Mobilisateur (CM) n°201 de Chasseurs. Le 6 décembre 1934 il est rattaché à la subdivision de Sélestat suite à son changement de domicile (habite Barr). A compter du 1 novembre 1937 il est nommé caporal, puis le 15 octobre 1938 caporal-chef.

Il a un petit cousin Roland Bloch dont il est le parrain (il a 22 ans de plus que lui en raison d’un décalage de génération). Ce filleul habitant Barr(67), il va régulièrement lui rendre visite et c’est très certainement lors de ses séjours à Barr qu’il fait la connaissance de sa future épouse, Berthe Willm qui est née le 26 octobre 1901 et qui habite Barr également. Ils se marient en 1927 et ont la joie de donner naissance à leur fille unique Marie-Madeleine Christiane née le 24 décembre 1930, que tout le monde appelle Marlène.

De 1927 à 1940, Frédéric et sa famille habitent Barr(67) et il travaille au sein de l’entreprise Willm connue à l’époque pour sa production d’escargots et ses vins du même nom.

A cette époque il est encore relativement rare qu’un orphelin comme Frédéric, sans bien particulier, puisse épouser une femme venant d’une famille « aisée » et c’est très certainement lié au fait que Frédéric s’entendait très bien avec son beau-père qui était le créateur de la société Willm. Tous les deux ont cette envie d’entreprendre qui les réunit. Tout au long se vie, avant et après guerre, Frédéric a toujours eu un esprit d’entreprise et d’innovation. Il dépose un brevet dans les années trente pour la création d’un objet intitulé « l’étend miel » (qui est resté confidentiel) et encore d’autres brevets.

Il effectue 2 périodes de mobilisation à Mutzig(67); la première en 1938 et pour la deuxième il est rappelé en 1939 : Il est rappelé le 11 avril 1939 au CM Infanterie n°202 et renvoyé dans ses foyers le 19 avril 1939. Nommé sergent de réserve à compter du 20 mars 1939. Suite aux évènements de l’été 1939 et le risque d’entrée en guerre de plus en plus possible il est rappelé sous les drapeaux le 23 août 1939 et dirigé vers le 223ème Régiment d’Infanterie le 4 novembre 1939.

Pendant la « drôle de guerre » il combat avec les Corps Francs de son unité…

En juin 1940 on le retrouve dans le secteur de Rambervillers dans les Vosges, où, après la prise de la ville par les allemands, il se replie le 20 juin à Brû avec les derniers éléments du 223ème Régiment d’Infanterie.

Le 21 juin1940, à 2h du matin, le Lieutenant-Colonel Languillaume, qui commande le 223ème RI, décide d’organiser la défense du village « pour l’Honneur » malgré une défaite inéluctable à venir et la demande du maire et des villageoises de ne pas résister pour éviter des destructions inutiles. A 9h du matin les premiers éléments allemands se présentent devant la ligne de défense française et c’est le début d’intenses combats (plus de 600 obus vont tomber sur le village de midi à 19h) qui vont durer jusqu’à 19h. En fin de journée, les hommes du 223ème RI n’ont plus de munition et ne peuvent plus faire face à la dernière charge allemande qui fera encore quelques victimes de plus. A 19h15 l’ennemi rassemble tous les prisonniers en colonne par trois…la longue et douloureuse épreuve de la captivité commence! Dans ses états de service il est écrit concernant la campagne de France que Frédéric Reinhardt y participe du 4 novembre 1939 jusqu’au 25 juin 1940.

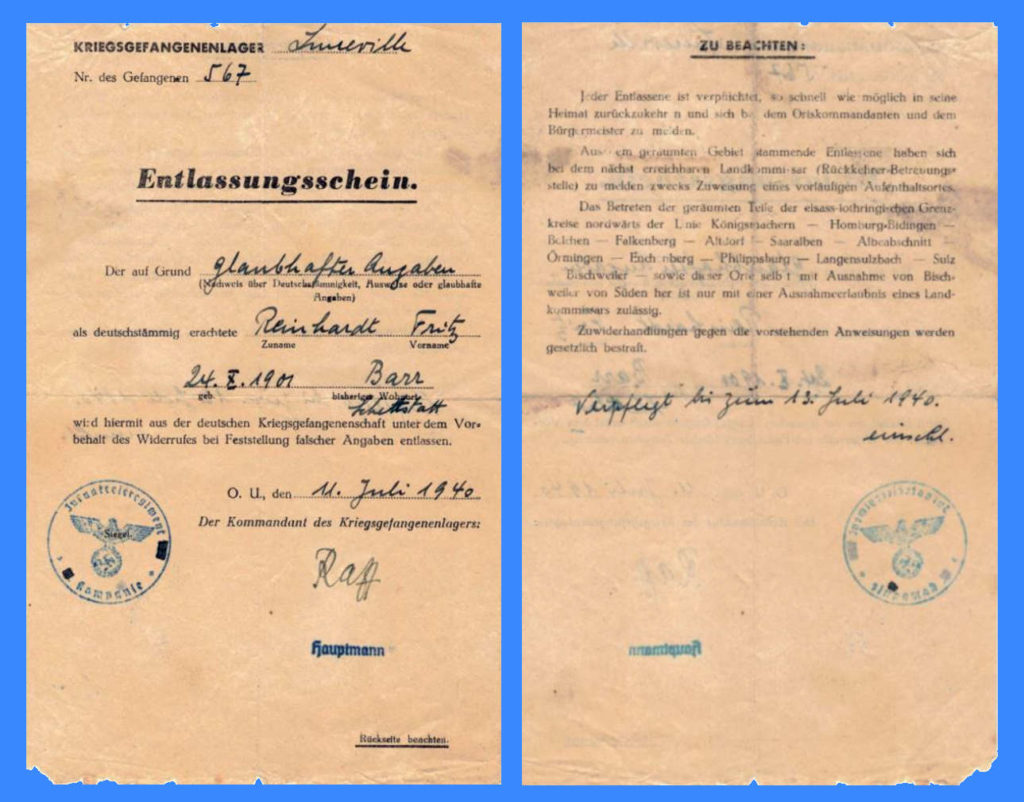

Suite à l’Armistice du 22 juin 1940, la majorité des prisonniers alsaciens et mosellans sont relâchés relativement rapidement par les autorités allemandes étant donné qu’ils les considèrent comme citoyens allemands et qu’ils souhaitent les voir rentrer au plus vite…afin de pouvoir nazifier au plus vite les populations des 3 départements (67-68-57). Frédéric, numéro de prisonnier 567, reçoit son ordre de libération du Kriegsgefangenenlager de Lunéville le 11 juillet 1940.

Entlassungsschein,

Der auf Grund Glaubhafter ausgaben als deutschstämmig erachtete Reinhardt Fritz geboren 24.10.1901 in Barr wird hiermit aus der deutschen Kriegsgefangeenschaft unter dem Vorbehalt des Widerrufes bei Festellung falscher Angaben entlassen, den 11 juli 1940. Für kommandant des Kriegsgefangeenlagers : Hauptmann Raff.

Jeder Entlassene ist verpflichtet so schnell wie möglich in seine Heimat zurückkehren und sich bei dem Ortskommandanten und dem Bürgermeister zu melden. Ausdem geraumten Gebiet stammende Entlassene haben sich bei dem nächst erreichbaren Landkommi-sar (Rückkehrer-Betreuungsstelle) zu melden zwecks Zuweisung eines vorläufigen Aufenthaltsortes. Das Betreten der geräumten Teile des elsass-lothringischen Grenzkreise nordwärts der linie Königsmachern-Hömburg-Bidingen – Bolchen – Falkenberg – Altdorf – Saaralben – Albcabshnitt – Örmingen – Enchenberg – Philippsburg – Langensullzbach – Sulz – Bischweiller – sowie dieser Orte selbst mit Ausname von Bischweiler von Süden her ist nur mit einer Ausnahmeerlaubnis eines Landkommissars zulässig. Zuwiderhandlungen gegen die vorstehenden Anweisungen werden gesetzlich bestraft.

Verpflegt bis zum 13 Juli 1940.

Certificat de libération,

Reinhardt Fritz, né le 24.10.1901 à Barr, considéré comme d’origine allemande sur la base d’informations crédibles, est par la présente libéré de la captivité allemande sous réserve de révocation en cas de constatation de fausses déclarations, le 11 juillet 1940. Fer commandant du camp de prisonniers de guerre : Hauptmann Raff.

Chaque personne libérée est tenue de rentrer chez elle le plus rapidement possible et de se présenter au commandant local et au maire. Les personnes libérées de la zone expulsée doivent se présenter au Landkommi-sar (bureau d’aide au retour) le plus proche afin de se voir attribuer un lieu de séjour provisoire. L’accès par le sud aux parties évacuées de l’arrondissement frontalier d’Alsace-Lorraine situées au nord de la ligne Königsmachern-Hömburg-Bidingen – Bolchen – Falkenberg – Altdorf – Saaralben – Albcabshnitt – Örmingen – Enchenberg – Philippsburg – Langensullzbach – Sulz – Bischweiller – ainsi qu’à ces localités elles-mêmes, à l’exception de Bischweiler, n’est autorisé que sur dérogation d’un commissaire de district. Les infractions aux instructions ci-dessus sont punies par la loi.

Ravitaillé jusqu’au 13 juillet 1940.

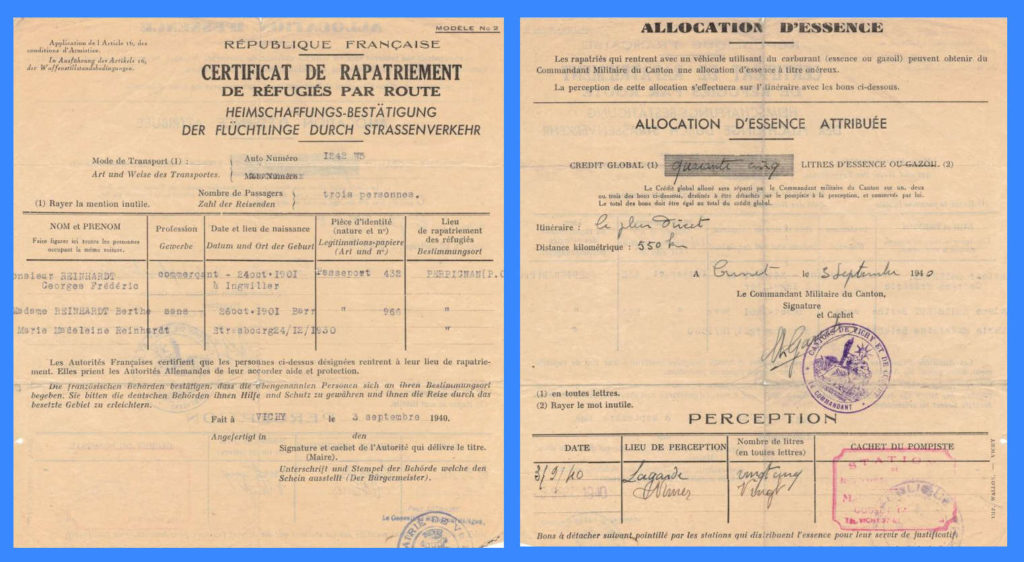

Très rapidement après son retour à la maison il prépare le départ de la famille de Barr pour la zone libre car pour Frédéric il est inconcevable de devoir vivre sous sous le joug nazi (il a très certainement anticipé une expulsion possible en raison de sa très forte francophilie). Toute la famille Reinhardt quitte en voiture particulière le 1er septembre 1940, la ville de Barr en prétextant un voyage à Lyon pour acheter des bouchons pour les bouteilles des vins Willm. Pour faire croire qu’il ne s’agit que d’un bref séjour, il n’y avait pas de bagages lourds et c’est ainsi que l’épouse de Frédéric habille Marlène avec le double de vêtements sur elle.

Refoulés une première fois, Frédéric et sa famille trouvent un second lieu de passage et réussissent à franchir la ligne de démarcation sains et sauf. La réelle destination de leur voyage est la ville de Pertuis dans le Vaucluse car le frère cadet (Robert) de Frédéric peut les y accueillir par le biais de sa belle-famille qui y habite.

Il est démobilisé le 5 septembre 1940 par le centre démobilisateur de Nîmes, où il s’arrête avant de rejoindre son frère à Pertuis.

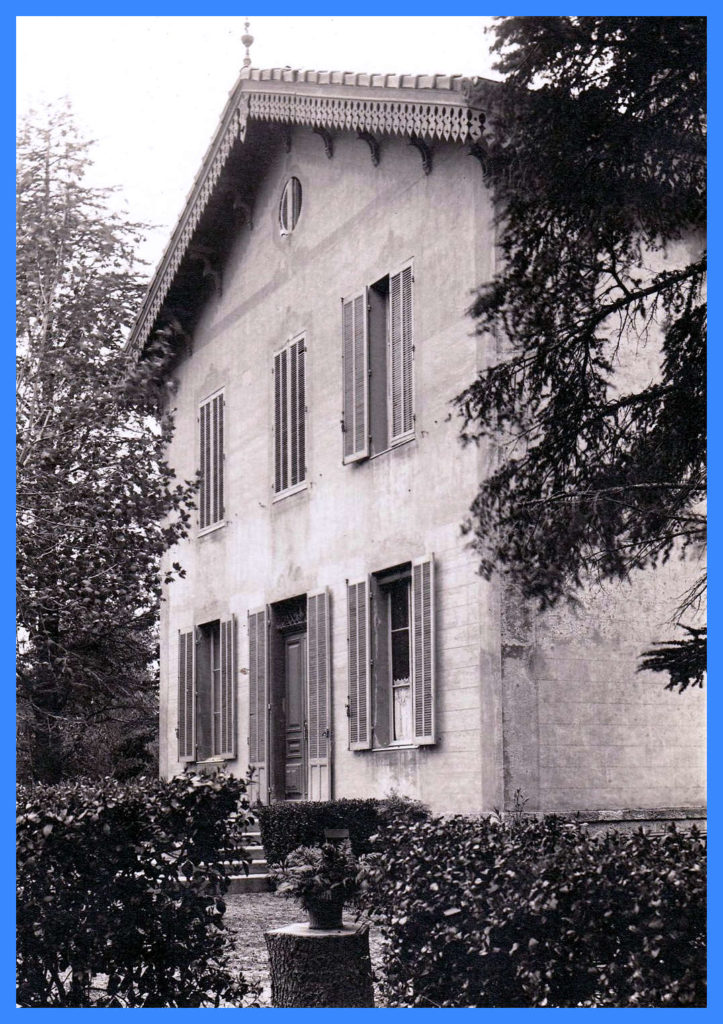

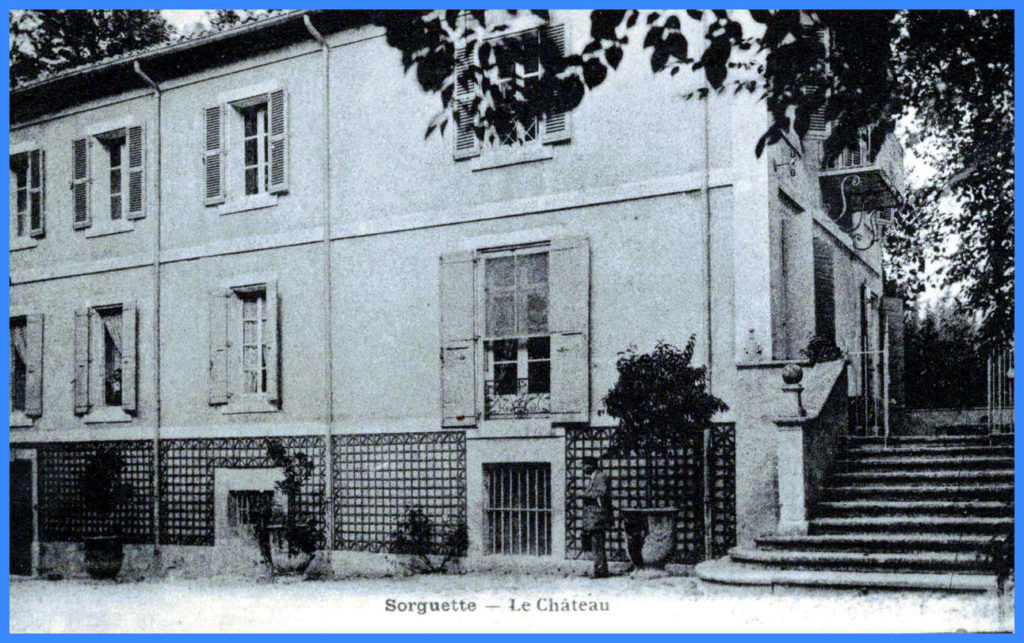

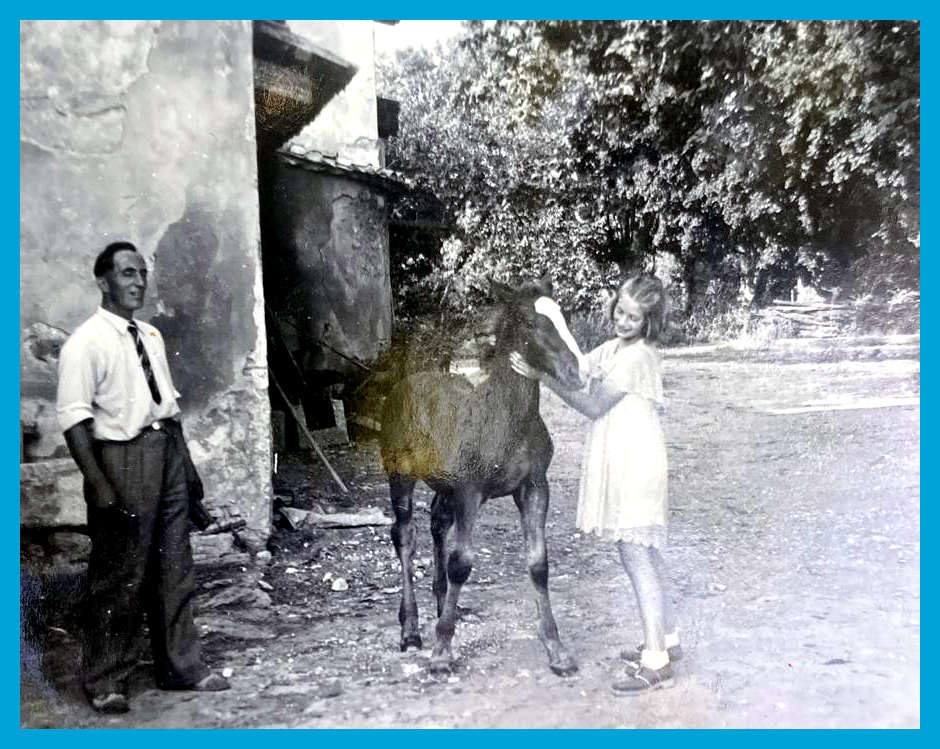

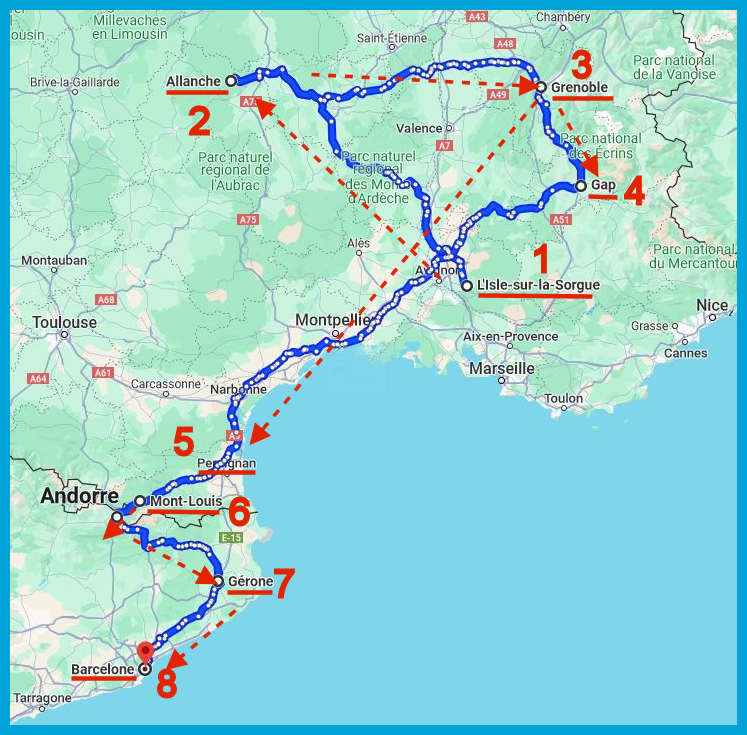

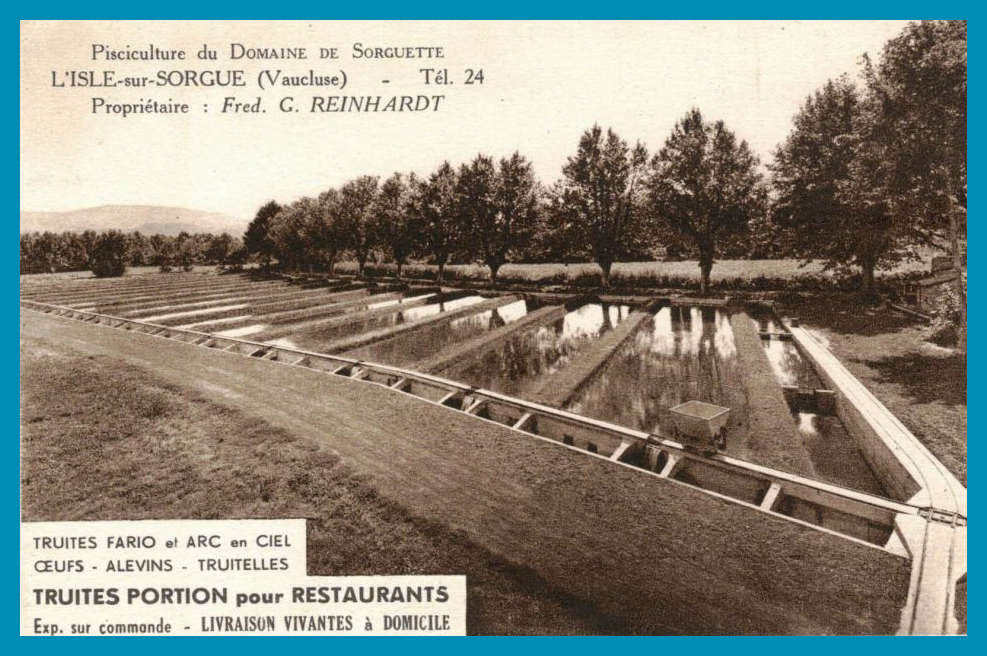

Pendant un mois ils recherchent une exploitation agricole à acheter et ils vont en trouver une à l’Isle-sur-la-Sorgue dans le Vaucluse début octobre 1940.

Pour rappel le département du Vaucluse est la destination des Alsaciens expulsés de la vallée de la Bruche par les nazis et c’est ainsi qu’un certain nombre d’entre eux vont passer et séjourner à l’Isle-sur-la-Sorgue, dans leur grande maison.

Cette carte postale est antérieure à 1940 mais l’état de la maison devait être à peu près le même lorsqu’ils sont arrivés.

C’est sur la terrasse à droite de la photo que le chanoine Bornert et Frédéric avaient conversé en mangeant des cerises à l’eau de vie (se souvenait après guerre Marlène).

Leur fille Marlène, bien plus tard, a parlé à son fils Jean-François du Chanoine Bornert de Molsheim (arrêté et déporté à Dachau par la suite) ainsi que du député maire de Molsheim Henri Meck qui tous deux avaient été expulsés par les autorités allemandes.

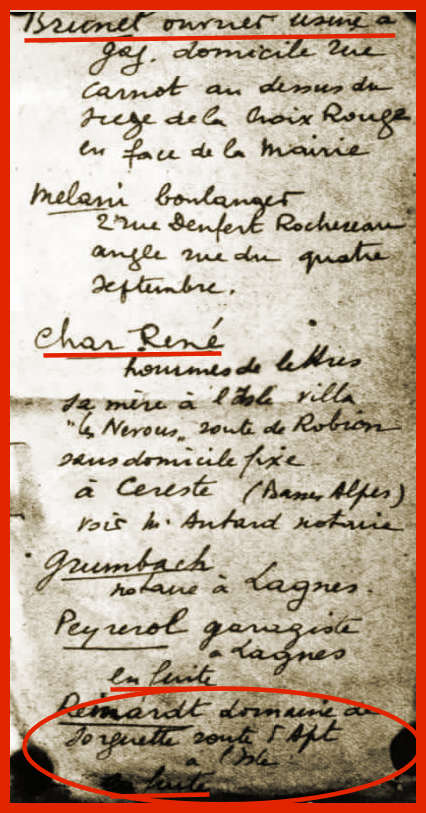

Nous ne savons pas si Frédéric Reinhardt a eu une activité résistante dans le Vaucluse mais toujours est-il qu’en juillet 1943, la milice de Vichy débarque subitement à son domicile pour l’arrêter! …pour l’anecdote, d’un autre côté, il y a quelques années, l’un de ses petis-fils avait rencontré à Fontaine de Vaucluse un ancien résistant, qui lui avait dit que quand les résistants avaient vu débarquer ce gaillard (Frédéric) avec cet accent allemand ils s’étaient demandé s’il n’allaient pas le « flinguer » !

Par chance il n’est pas présent ce jour-là mais il va devoir se cacher et débuter alors une vie clandestine. Il passe un certain temps dans les collines avoisinantes, et il vient dans la nuit voir sa fille et son épouse. Frédéric quitte alors l’Isle-sur-la-Sorgue pour Allanche et après son départ sa femme souffrante gagne les Charentes où se trouve la sœur ainée de Frédéric. Marlène alors âgée d’à peine 13 ans reste seule dans la grande maison un certain temps avec juste comme compagnie Alphonse Hornecker et sa famille qui habitaient une maison voisine de l’exploitation agricole. La famille Hornecker avait été expulsée en 1940 (Alphonse avait parlé en mal du régime nazi dans un bistrot en 1940) et était originaire d’Urmatt. Alphonse travaillait sur l’exploitation agricole à l’Isle-sur-la-Sorgue).Par la suite la ferme sera occupée par l’armée allemande.

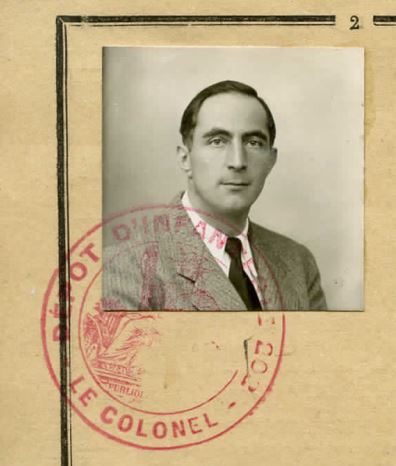

C’est à Allanche dans le Cantal que sa fille « Méjélé » le rejoint (C’est un jeune homme envoyé par Frédéric qui est venu chercher sa fille pour l’emmener en train jusqu’à son père. Le voyage se terminant à pied dans 20 cm de neige) mais suite à une dénonciation ils doivent partir en catastrophe et se ils se dirigent sur Grenoble. A Grenoble, Frédéric se fait faire des faux papiers pour quitter la France pendant que sa femme (qui les a rejoint) et sa fille se réfugient chez une amie , Madame Ferber qui habite à Gap où elles vont rester cachées jusqu’à sa libération le 20 août 1944, avant de retourner dans leur maison de l’Isle-sur-la-Sorgue en septembre 1944 .

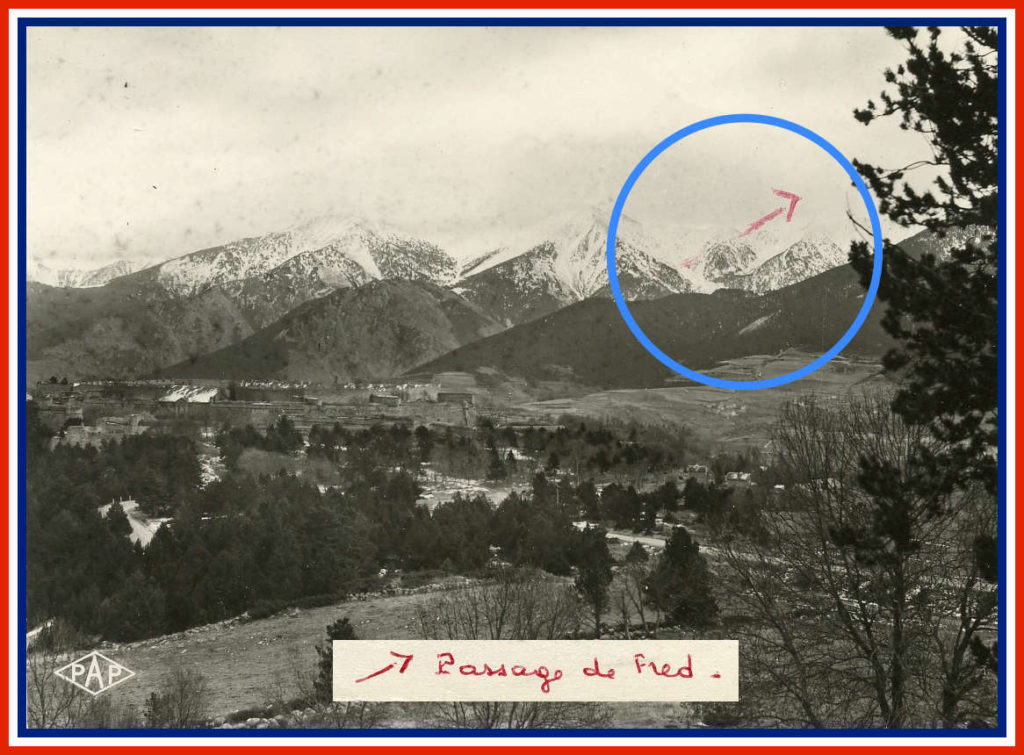

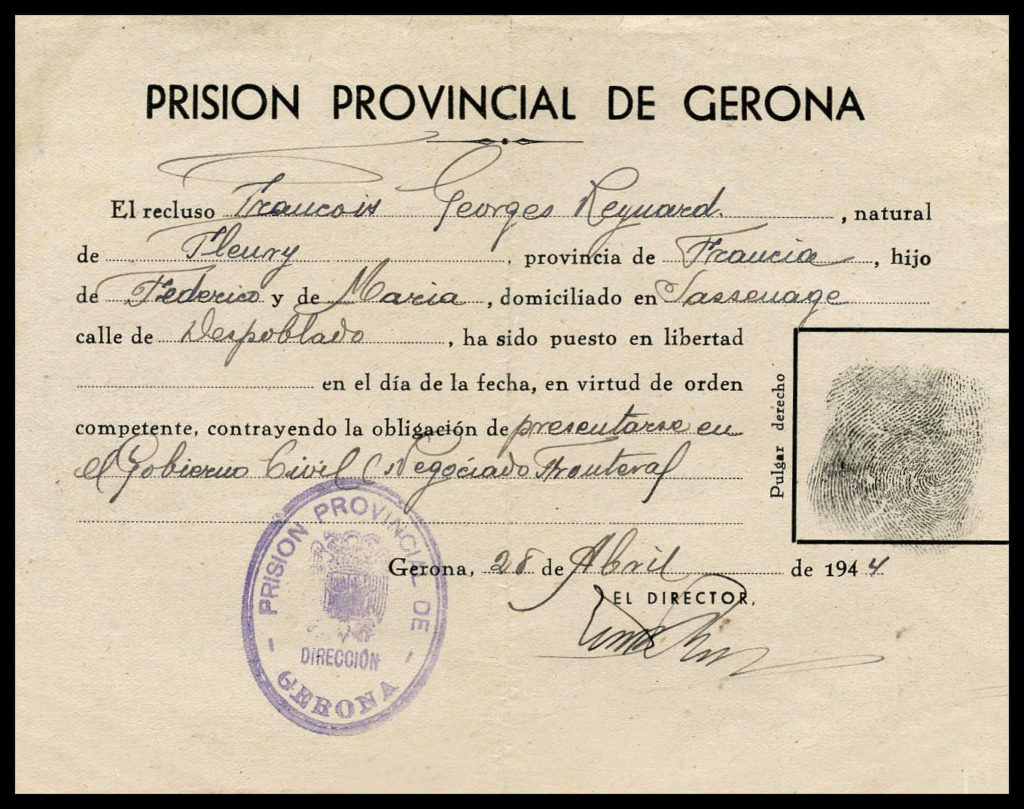

Evadé de France le 24 avril 1944, Frédéric passe les Pyrénées près de Mont Louis car dans ce secteur, le frère d’un ami dentiste à Strasbourg, Monsieur Wennigger, possède une maison qui peut servir de camp de base à son départ. Il traverse difficilement à pied les Pyrénées en raison des fortes chutes de neige (et du froid) qui dans certains passages lui arrive jusqu’à la ceinture. Il réussi à franchir les cols et arrive à Gérone où il est incarcéré (comme tant d’autres courageux français dans les geôles espagnoles). Très certainement en raison de son âge, 40 ans, il est libéré très rapidement par rapport aux plus jeunes qui y sont restés des mois pour la majorité avant de pouvoir rejoindre l’Afrique du Nord..

el recluso François Georges Reynard, natural de Fleury, provincia de francia, hijo de frederico y de Maria, domiciliado de Sassenage calle de repoblavo, ha sido puesto en libertad en el dia de la fecha, en virtud de orden competente contrayendo la obligation de presentarne en el gobierno civil negoéravo fronteraf. gerona, 28 de Abril de 1944 . El director. Prison provinciale de Gérone

Le prisonnier François Georges Reynard, originaire de Fleury, province de France, fils de Frédéric et Maria, domicilié à Sassenage, rue de République, a été libéré ce jour, en vertu d’un ordre compétent, sous l’obligation de se présenter au gouvernement civil de la frontière. Gérone, 28 avril 1944. Le directeur – fonds Reinhardt-Meyer.

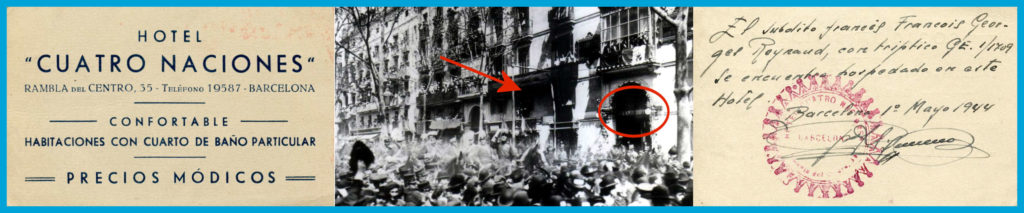

En Espagne il quitte Gérone et rejoint Barcelone où il loge au grand Hôtel des 4 nations avant de traverser la Méditerranée pour rejoindre l’Afrique du Nord…

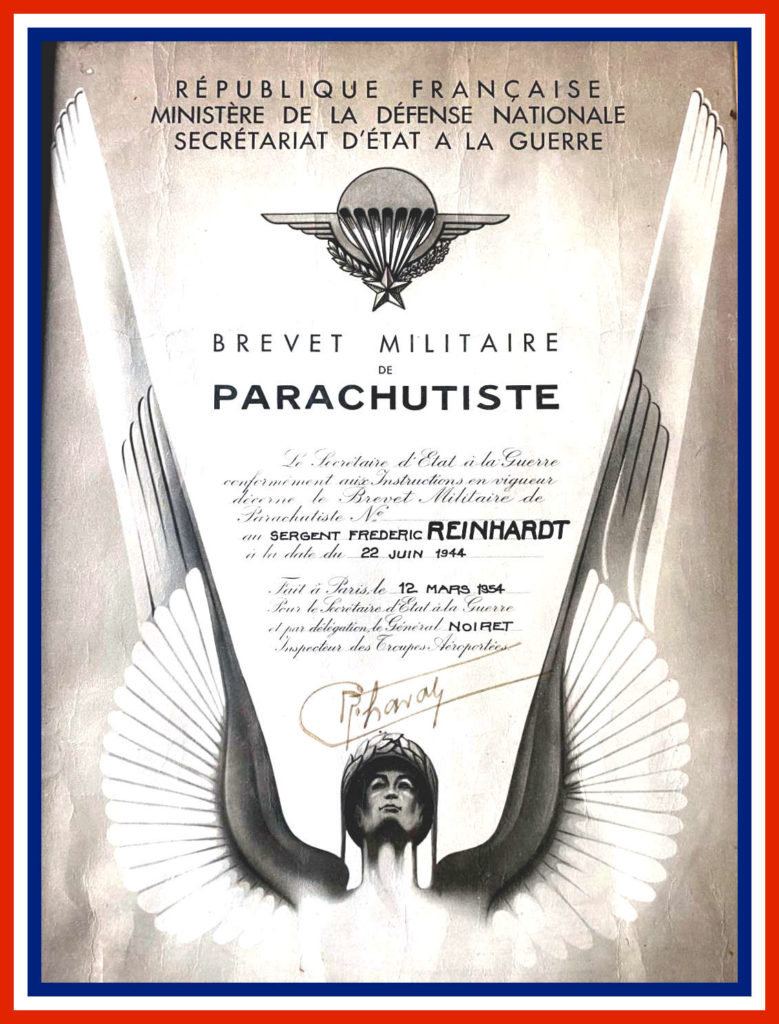

…où il s’engage dans les commandos de France le 5 juin 1944.

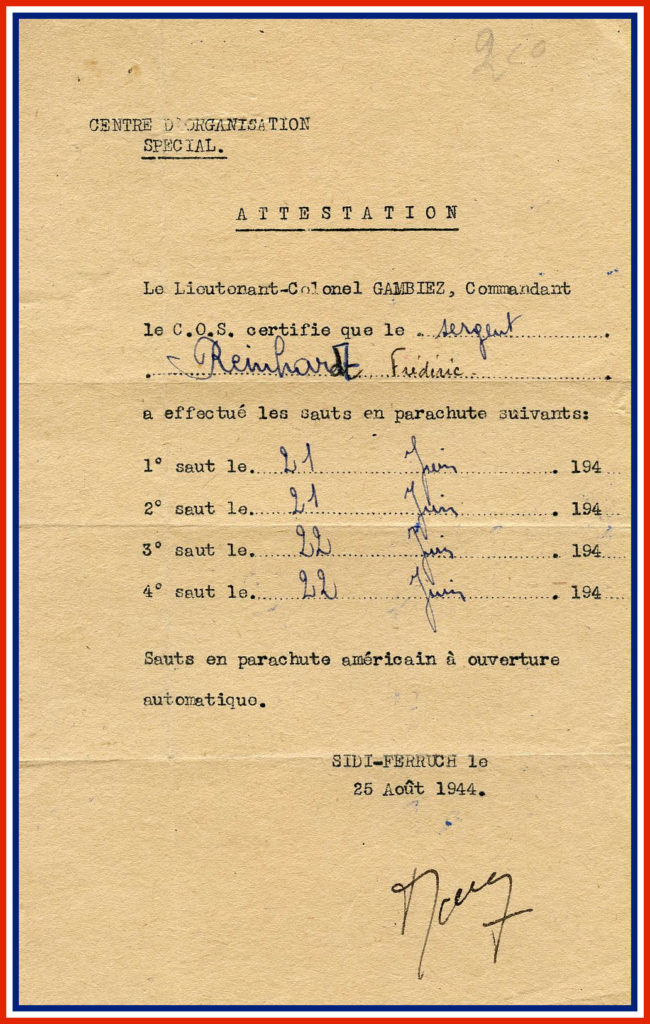

Le 2ème Commando de France est formé le 6 juin 1944 avec un recrutement exclusif de volontaires évadés de France.

Parachuté et entraîné dans la région de Staouéli et Sidi-ferruch sous le commandement des capitaines Tersarkissof et Villaumé.

Il est nommé au grade de sergent-chef le 1 juillet 1944.

Frédéric Reinhard obtient officiellement le brevet para US le 25 août 1944 et son attestation est signée de la main même du Lieutenant-Colonel Gambiez, commandant du Bataillon de Choc et des Commandos de France.

Pour cela il a effectué les 21 et 22 juin 1944 les 4 sauts règlementaires à ouverture automatique.

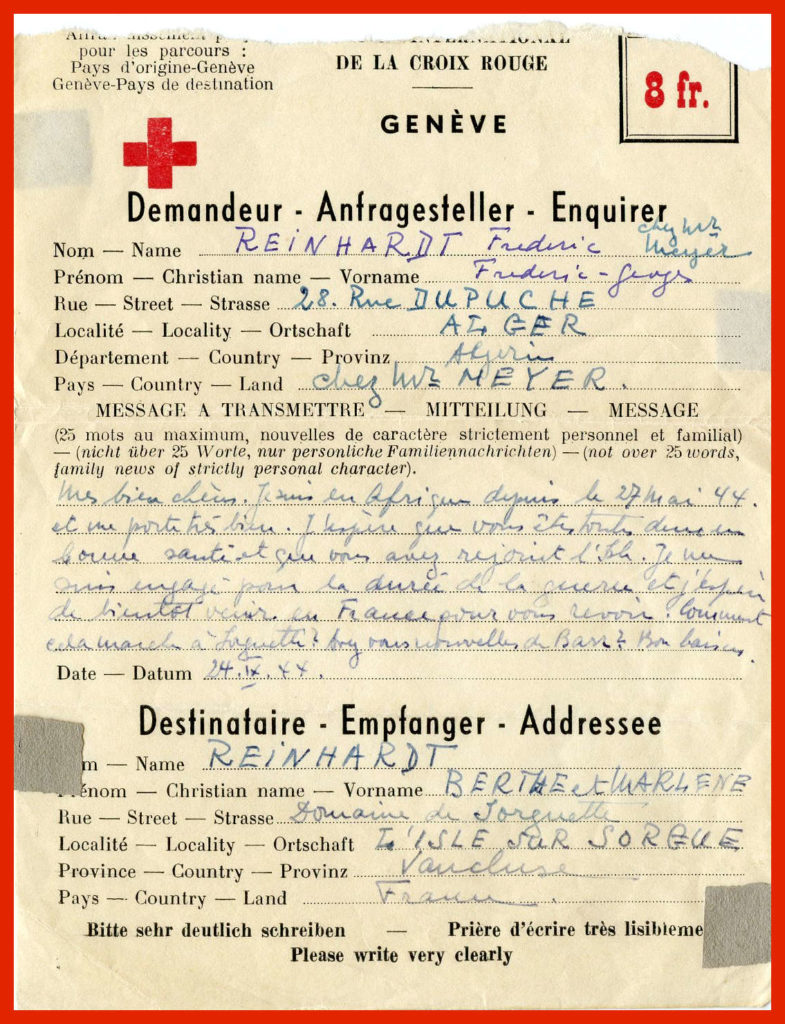

Le 24 septembre 1944 Frédéric Reinhardt par le biais de la Croix Rouge envoi un message (qui lui a coûté 8 francs) à sa femme et sa fille pour leur donner de ses nouvelles :

« Mes bien chères. Je suis en Afrique depuis le 27 mai 1944 et me porte très bien. J’espère que vous êtes toutes deux en bonne santé et que vous avez rejoint l’Isle. Je me suis engagé pour la durée de la guerre et j’espère de bientôt venir en France pour vous revoir. Comment cela marche à Sorguette? Avez-vous des nouvelles de Barr? Bon baisers »

Le 2 octobre 1944 « Fred » écrit d’Alger une lettre à sa femme et sa fille et s’inquiète de ne pas avoir de leurs nouvelles ni réponse à ses 2 premiers plis. On y apprend qu’il a bien traversé la frontière espagnole mais avec beaucoup de peine. Il arrive le 27 mai 1944 à Casablanca où il s’est immédiatement engagé dans les bataillons de Choc où quelques jours plus tard sont créés les Commandos de France. Selon ses dires Il est affecté au 1er groupe des commandos de France, 2ème Commando, 4ème peloton. Il parle de tous les cours qu’il a suivi : coureur, parachutiste, éclaireur, tueur, combat rapproché, armes allemandes, canon anti-char allemand, explosifs…et tout l’entraînement des troupes d’élite. Il est impatient de commencer la lutte contre l’occupant nazi…

« Depuis 2 mois nous sommes prêts pour l’action et nous sommes toujours ici. Nous sommes constamment en état d’alerte et ne partons jamais…il me tarde d’arriver en France pour vous retrouver à Sorguette et j’espère vous y retrouver… ».

On sent l’homme déterminé prêt à libérer sa patrie coûte que coûte : » Malgré un entrainement très dur avec des hommes de 19 à 25 ans (il en a 43) j’ai tenu bon pour tous les rapports mais je me sens vieillir normalement. Je ne regrette pas d’être dans ce corps d’élite et j’ai tout fait pour être prêt pour la revanche, et si nous n’avons rien pu faire, ce n’est pas de notre faute. On nous avait promis que nous serions premiers parachutés en France…nous étions prêts à tout et on nous a oubliés ».

Il demande également des nouvelles de sa chère Berthe et de sa petite « Méjélé », en posant plusieurs questions : « ..comment avez vous vécu à Gap?…les allemands vous ont-ils ennuyés après mon départ? avez-vous souffert des combats pour la libération de la région? depuis quand êtes vous retournées à Sorguette? y-a-t-il des dégâts? comment va la famille et nos amis…? Il fini sa lettre par « je vous embrasse très fort toutes les 2 et vous dit à bientôt, votre papa ».

NB : son petit fils Jean-François, pour avoir échangé avec quelques-uns de ses compagnons, se souvient qu’il apparait comme un personnage qui les a marqués, Monsieur Jourquin lui répétant plusieurs fois « votre grand-père c’était quelqu’un »!!! Il lui avait dit aussi que lors d’un énième départ retardé pour libérer la France, Frédéric avait de rage planté son poignard de commando dans le bastingage du bateau en exprimant de manière forte son mécontentement.

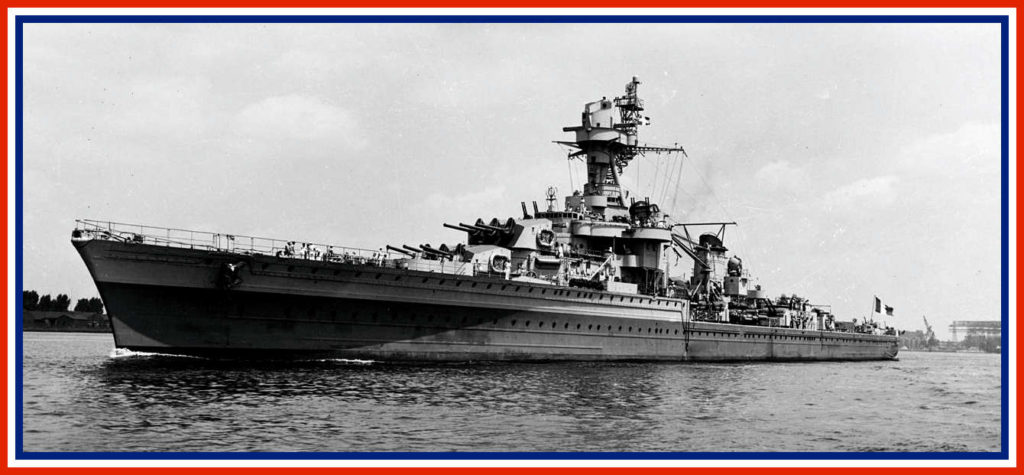

Le 2ème Commando de France débarquent avec le croiseur « Montcalm » à Toulon le 10 octobre 1944.

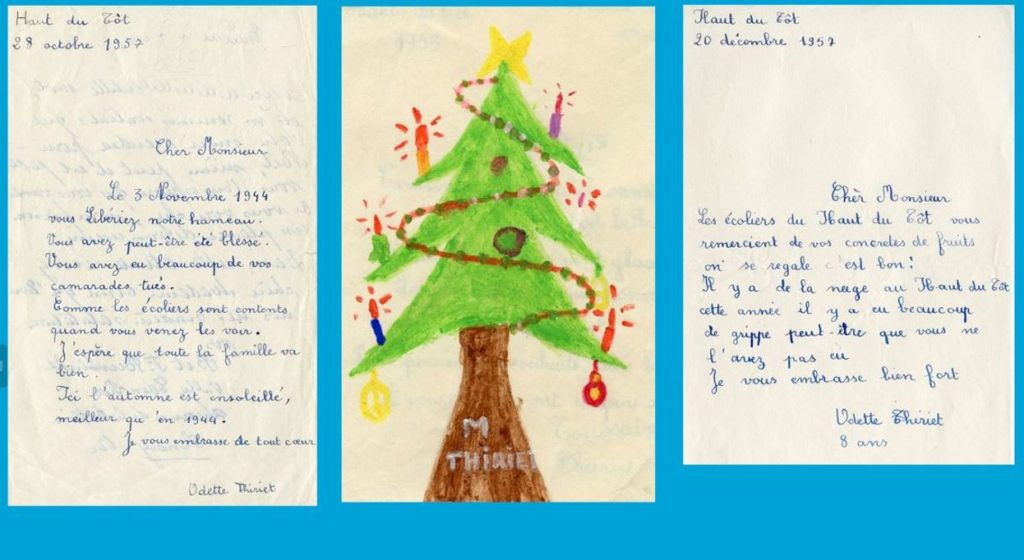

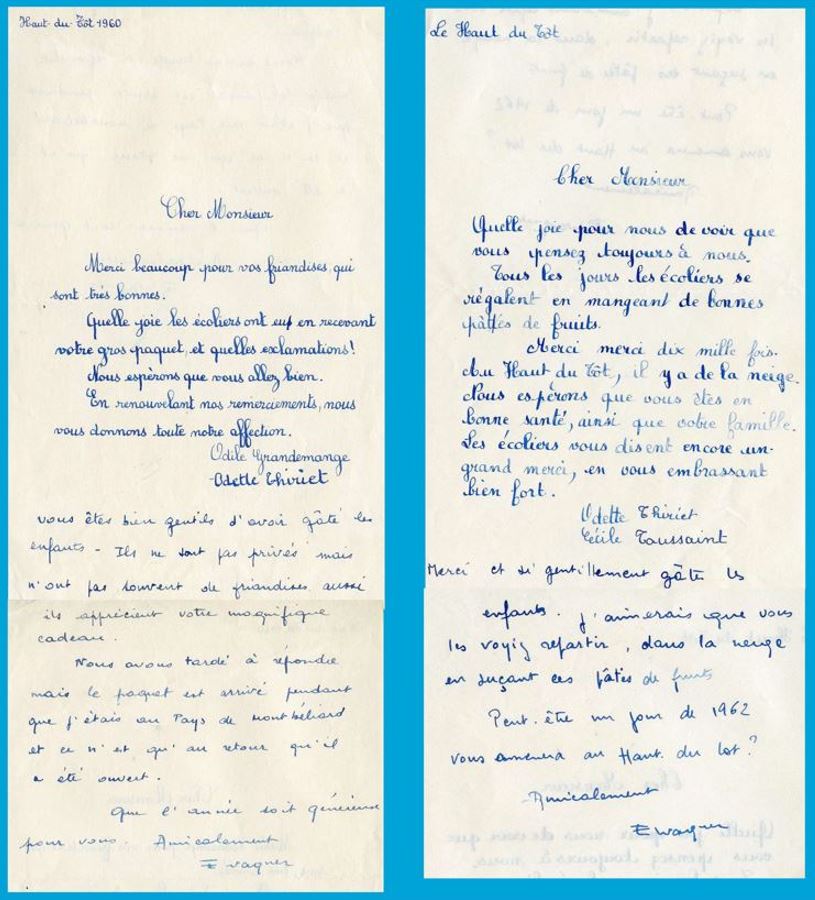

Le Commando de France mène son premier combat les 3 et 4 novembre 1944 au Haut-du-tôt et connait ses premières pertes (24 hommes tués pour la majorité du 1er Commando et une centaine de blessés).

Le 9 novembre 1944 « Fred écrit dans une lettre à sa fille « …il fait déjà assez froid ici et aujourd’hui il y a de la neige…nous sommes descendu de ligne après 5 jours de combats qui ont été très durs. Le pire est encore le bombardement par l’artillerie et les mortiers qui préparent la contre-attaque ennemie. il faut malgré tout rester sur place et encaisser…Nous avons eu 25% de pertes en tués et blessés…notre bataillon s’est très bien conduit malgré qu’il y en avait beaucoup qui ont été au feu pour la première fois…la pluie n’a cesser de tomber pendant jours, coucher et vivre dehors sans toit n’est pas très enviable…beaucoup de baisers à ta maman chérie, soit toujours sage ma chère petite et aide lui tant que tu pourras ».

Les 19 et 20 novembre 1944 c’est la prise d’Essert face à 2 compagnies allemandes : en huit heures de combats acharnés 18 commandos sont tués. Les combats se poursuivent sans relâche avec la libération de Belfort où ils entrent parmi les premiers le 20 novembre 1944.

Le samedi 25 novembre 1944 « Fred écrit dans une lettre à sa chère petite Méjélé « …Nous étions engagés et nous avons eu des combats acharnés avec les boches. C’est nous qui avons pris Belfort après une infiltration dans le village d’Essert qui est à 3 kms. Toute la nuit et la matinée nous avions à subir les contre-attaques allemandes et les combats de rue duraient jusqu’à 3h de l’après-midi. A ce moment nos chars ont pu arriver et nous avons foncé sur Belfort que nous avons libérée vers 6h du matin. Quelle joie de la population! De là nous avons libéré d’autres villages et hameaux. C’est la première fois cette nuit que nous dormons sous un toit mais le moral est quand même magnifique. Hier j’ai fait une patrouille et nous étions en Alsace ».

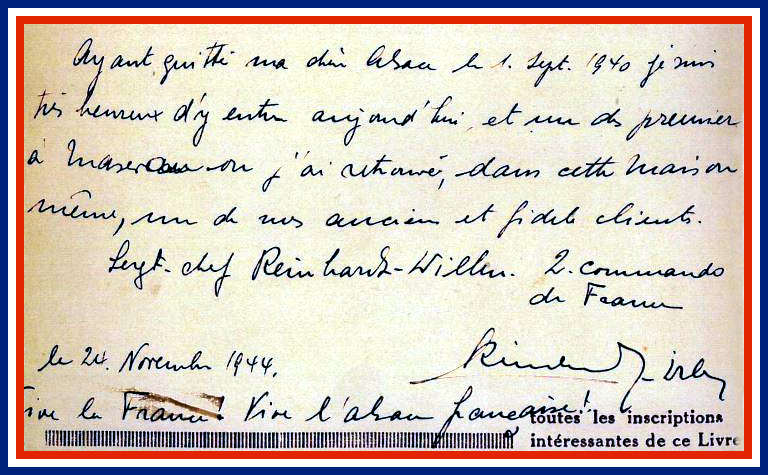

Pendant la campagne d’Alsace les commandos de France combattent à Masevaux entre le 25 et 28 novembre(16 tués). A Masevaux le 26 novembre 1944, jour de sa libération, Frédéric Reinhardt est l’un des premiers soldats français à y entrer selon le témoignage de M. Gebel, propriétaire de l’hôtel restaurant « L’Aigle d’Or » en plein centre ville : « le 26-11-1944 j’ai eu la visite de M Reinhardt à la cave, c’était le premier soldat français depuis plus de 4 années que nous avons vu, vous pensez la joie pour moi ainsi que celle de ma femme et de mes parents, surtout de retrouver une connaissance d’avant guerre. Nous avons trinqué avec une de mes bouteilles de Gewürztraminer que j’avais caché aux boches ».

Le 30 novembre 1944 « Fred écrit une lettre dans Masevaux libérée : « …Depuis deux jours nous sommes en réserve…nous avons passé 15 jours qui étaient pas de tout repos…nous avions un combat acharné à Essert qui est la clef de Belfort…malgré nos pertes nous avons pris et tenu le village contre un ennemi très supérieur en nombre…nous en avons tués beaucoup…le combat a duré de 3h du matin à 3h de l’après-midi, moment où sont arrivés nos chars qui étaient arrêtés par les fossés anti-chars et avec qui nous sommes rentrés à Belfort…3h pour faire 2,5kms…notre section était la première dans Belfort..de là nous sommes retournés sur les arrières ennemies vers Rougemont…enfin le grand jour est arrivé avec l’entrée de nos troupes en Alsace…nous étions encore les premiers à Masevaux…qu’elle joie pour la population…nous sommes à présent en réserve et il était temps car sur 31 nous restons 10…reculer est un mot qui n’existe pas pour nous et nous l’avons prouvé dans des moments très critiques…nous avons eu les félicitations par notre Général de Lattre et par le grand Charles ».

Le jour même de l’écriture de cette lettre, Frédéric et ses camarades se rendent dans le secteur de Thann(68) au col du Hundsruck, à 748 mètres d’altitude pour y déloger les troupes allemandes.

Le samedi 2 décembre Frédéric Reinhardt (en voulant porter secours à l’un de ses hommes grièvement blessé par une mine) marche sur deux mines : il est blessé aux jambes et à la tête lors d’une patrouille avec l’aspirant Pérard (1 peloton) devant Willer-sur-Thur et Bitschwiller-les-Thann(68) vers 19h.

« Fred écrit le 5 décembre 1944 ce qui lui est arrivé : « Je suis à Besançon à l’hôpital. Au cours d’une patrouille le 2 décembre j’ai reçu quelques éclats de mine dans la jambe. J’ai eu de la chance, d’autres s’en sont tirés avec un ou deux pieds en moins. »

Rentré au Thannerhubel il est soigné rapidement par Bordaguibel et Deficis puis transporté à l’école des filles de Masevaux qui a été transformé en poste de secours avancé. Il est évacué le 3 décembre vers 9h de l’hôpital de Masevaux, puis Rougemont, puis Lure pour arriver à Besançon à 18h et être opéré à 21h. Le 4 décembre on lui extrait un éclat à l’oeil gauche et le 5 radio des pieds, cuisses et genoux : 9 éclats dans la cuisse droite et 1 dans la gauche; genoux gauche 6 éclats; pied droit petits éclats plus une entorse, multiples éclats face droite, menton et main droite. Le 7 décembre on lui plâtre le pied droit à la caserne Ruty de Besançon. Le 10 il part à 16h en train sanitaire et arrive à l’hôpital complémentaire du grand séminaire de Dijon. Il est ensuite transféré à Lyon puis Marseille et il espère bien pouvoir passer noël 1944 en famille comme il l’écrit dans une de ses lettres. Par la suite il passe l’essentiel de sa convalescence chez lui à Sorguette, et va régulièrement à l’hôpital d’Avignon jusqu’au 12 mai 1945. A peine remis « sur ses pieds » nous apprenons dans un article de Presse des Dernières Nouvelles d’Alsace (DNA) du 26/11/1969 qu’en mai 1945 « un monsieur en civil, boitillant, s’aidant d’une canne, descendit d’une voiture sur la place Clémenceau…c’était M. Reinhardt! » qui à priori a choisi de revenir à Masevaux pour l’un de ses premiers déplacements.

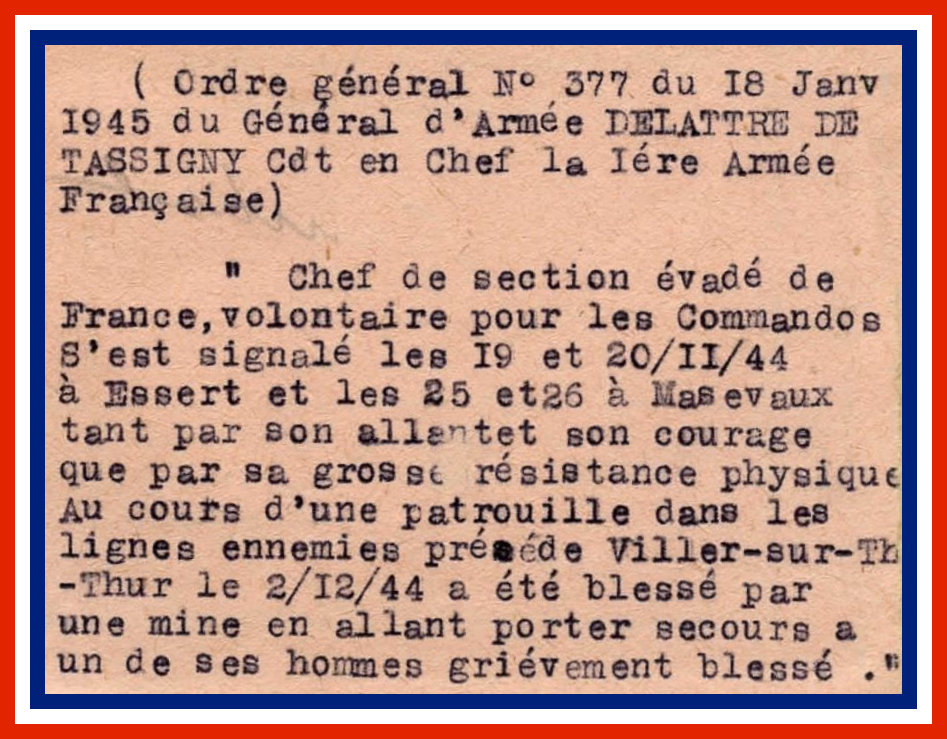

Pour son action au combat on lui décerne la citation suivante :

« Chef de section, évadé de France, volontaire pour les commandos. S’est signalé les 19 et 20 novembre 1944 à Essert(90) et les 25 et 26 novembre 1944 à Masevaux(68) tant par son allant et son courage que par sa grosse résistance physique. Au cours d’une patrouille dans les lignes ennemies près de Willer-sur-Thur(68) le 2 décembre 1944 a été blessé par une mine en allant porter secours à un de ses hommes grièvement blessé ». Cette citation comporte l’attribution de la Croix de Guerre 1939-1945.

Le reste du Commando poursuit la lutte fin janvier 1945 à Durrenentzen(44 tués) face aux redoutables Gebirgjäger du 136ème régiment de la 2ème gebirgs Division, unité d’élite des troupes de montagne allemandes et plusieurs blindés .

Après la réduction de la poche de Colmar le 9 février 1945 les survivants du commando de France sont mis au repos à Orschwihr(68) jusqu’au 31 mars 1945 avant leur participation à la campagne d’Allemagne. Le 2ème Commando de France est le premier à franchir le Rhin début avril 1945. Il est de tous les combats : Karlsruhe(03-04-1945), Pforzheim(5 au 8-04-45), Langen Brand(14-04-1945), Forêt Noire, Pfollingen, Walvies. il termine son périple victorieux en Autriche à Bregenz, Rankweil et enfin le 8 mai 1945 au sommet du Vorarlberg où ils plantent le drapeau portant leurs couleurs.

La joie de la Victoire sur le nazisme est estompée par les nombreux camarades disparus ou blessés : 134 tués (dont 102 pendant la campagne des Vosges et d’Alsace), 21 disparus et 393 blessés.

Frédéric Reinhardt est démobilisé le 26 juin 1945, date à laquelle il rejoint sa femme et sa fille pour être à nouveau tous réunis à l’Isle-sur-Sorgue dans leur domaine agricole la « Sorguette » .

En juillet 1946 nous retrouvons son filleul Roland (qui comme 100 000 Alsaciens et 30 000 Mosellans a été incorporé de force dans l’armée allemande après le 25 août 1942) qui « débarque à Sorguette » chez son oncle (avec son accord) Frédéric Reinhardt qu’il appelait affectueusement « Oncle Fred » après avoir démissionné d’un poste stable de fonctionnaire à Strasbourg. Frédéric Reinhardt vient le chercher en gare d’Avignon en l’accueillant chaleureusement mais comme à son habitude il n’attendit pas longtemps pour « freiner » quelque peu l’enthousiasme de son filleul pour lui rappeler qu’il ne venait pas en villégiature pour passer des vacances mais bien pour travailler ferme en attendant de trouver une solution pour son avenir professionnel. Roland décrit son cher oncle Fred de la manière suivante :

« Qui ne l’a pas connu ne peut s’imaginer le genre d’homme qu’il était : portant beau sur le plan physique, faisant preuve d’un caractère bien trempé, travailleur infatigable, ayant l’esprit de famille, exigeant avec lui-même comme avec les autres, mais le coeur sur la main dès qu’il s’agissait de rendre service à autrui ou de tirer d’affaire un ami, bref un coeur d’or caché sous une carapace de dur et au fond un grand sentimental évitant de faire étalage de ses réactions, enfin très fidèle en amitié et malheur à ceux qui déméritaient. Non seulement il a toujours mis en pratique ses idées lorsqu’il considérait qu’elles relevaient de son devoir tant à l’égard de sa famille et de son travail que vis-à-vis de son pays. toujours le premier à la tâche, donnant le bon exemple et ne ménageant jamais ses efforts pour faire aboutir les projets qu’il concoctait inlassablement. Pour moi il restera toujours un modèle à tous points de vue ».

Pour l’anecdote c’est en voulant aller rendre visite à un fournisseur que Frédéric et son neveu tombe en panne avec la nouvelle voiture (la précédente ayant été volée) sur la nationale 7 à l’entrée d’Orange. Par chance à hauteur d’un garage où ils vont demander de l’aide et en attendant le dépannage, Frédéric pense reconnaître la Peugeot qu’on lui a volé. Sans rien dire, une fois dépanné, Frédéric rentre chez lui pour récupérer le revolver qu’il avait pendant son engagement dans l’armée française et son ami garagiste M Aymard pour de suite retourner à Orange afin d’examiner de plus près ce véhicule qui ressemblait étrangement au sien. Après un examen approfondi de M Aymard et sa confirmation, Frédéric s’enferme dans le bureau du garagiste pour avoir une vive explication avec celui-ci (arme au poing), qui n’eut d’autre choix que de reconnaître son forfait. Placé sous bonne garde (Roland et M Aymard) Frédéric se rend à la gendarmerie pour porter plainte mais curieusement la maréchaussée cherche à minimiser l’affaire; mais « Oncle Fred » n’est pas homme à se laisser dissuader aussi facilement…la suite de l’enquête lui donnera raison puisqu’il s’agissait d’un gang de malfaiteurs spécialisés dans les vols de voiture sous couvert d’un des gendarmes. C’est ainsi qu’il pu récupérer sa première voiture et…une amende avec quelques jours de prison avec sursis pour port prohibé d’arme de guerre mais qui fut aussitôt amnistiées en raison de ses états de service pendant la seconde guerre mondiale.

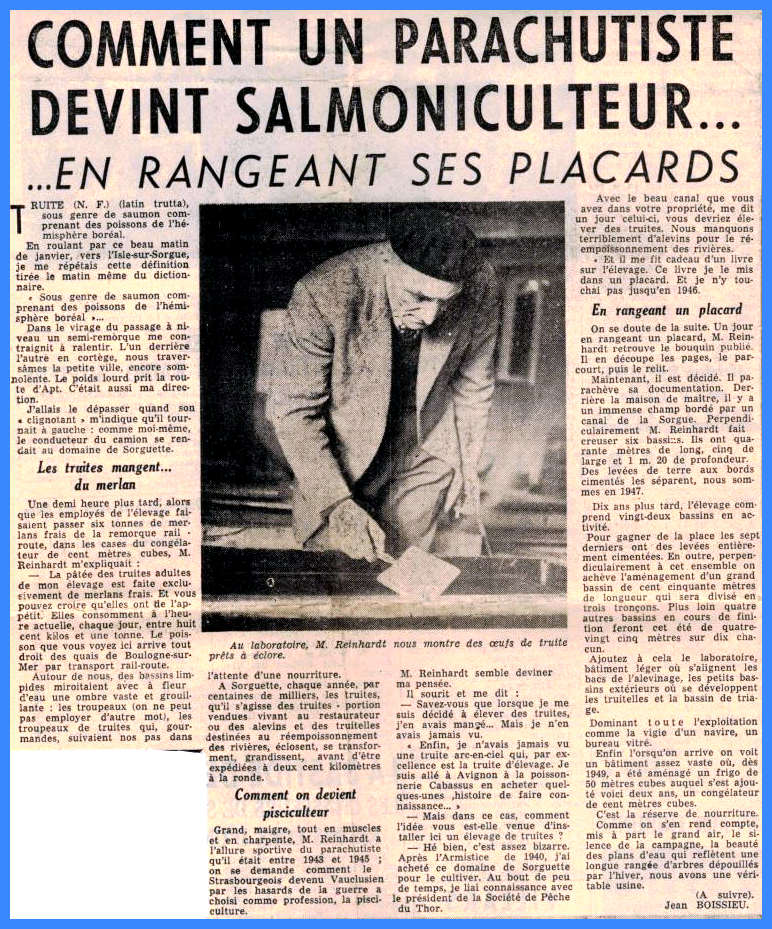

Suite au rangement d’un de ses placards en 1946…Frédéric créé en 1947 sur son domaine agricole une pisciculture qui est aujourd’hui toujours encore exploitée par l’un de ses petits fils Michael Meyer (la 3ème génération).

Jusqu’à son décès Frédéric est resté très proche de la commune du Haut-du-Tôt; surtout avec les enfants de l’école du village qu’il allait voir régulièrement et à qui il envoyait chaque année un coli remplit de friandises et pâtes de fruits au grand bonheur des enfants.

Malheureusement Il décède brusquement le 5 mars 1964 des suites d’une intervention chirurgicale bénigne à seulement 63 ans et qu’il était encore en pleine forme et activité professionnelle. Ayant passé toute son enfance à Ingwiller il y est enterré selon ses dernières volontés. Sa chère épouse, Berthe le rejoint en 1976.

Ses Décorations :

Sa fille Marlène a la joie d’avoir huit enfants qui vivent toujours encore en Provence sauf Jean-François qui a fait le choix de faire le chemin inverse et retourner sur la terre natale de Frédéric pour vivre en Alsace.

Frédéric et Berthe ont 8 petits-enfants, 28 arrière-petits-enfants et la famille ne cesse de s’agrandir avec de nouvelles naissances.

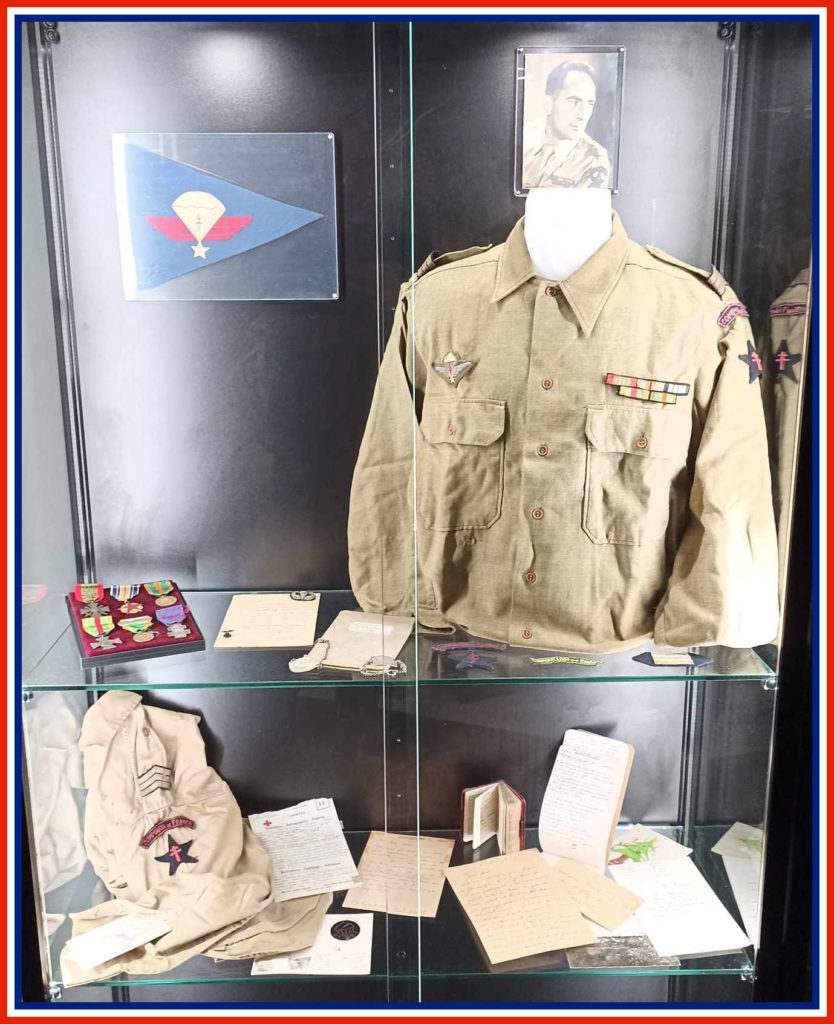

Le Musée Mémorial des combats de la poche de Colmar remercie très sincèrement Monsieur et Madame MEYER Jean-Francois pour le don des affaires personnelles de son grand-père, qui nous permettent aujourd’hui de rendre hommage à Frédéric Reinhardt et ses camarades du Commandos de France à qui nous devons notre Liberté!!!

NE LES OUBLIONS PAS!

…Dimanche 27 octobre 2024…

Dimanche 27 octobre 2024 nous avons inauguré la vitrine dédiée à Frédéric Reinhardt en présence des descendants et membre de sa famille, avec la mise en place du QR code qui lui est consacré par Jean-François Meyer, son petit fils.

Nous remercions très sincèrement les frères et sœurs de la famille Meyer pour le don de l’ensemble des artefacts et documents de Frédéric Reinhardt (« Marlène » la fille de Frédéric Reinhardt est leur maman et c’est elle qui a conservé précieusement tout au long de sa vie l’ensemble des affaires de son père) .

Nous sommes très heureux d’avoir pu inaugurer ensemble la vitrine qui lui est dédiée à présent et qui nous permet de lui rendre hommage ainsi qu’à l’ensemble de ses camarades de combat.

Nous avons terminé l’après-midi par une visite du Musée Mémorial en nous remémorant la tragique histoire des combats de libération de la Poche de Colmar avec une pensée émue pour tous nos libérateurs.

Nous remercions également Henri Simorre pour son aide et son oeil aguerri sur le sujet.

Pour en savoir plus sur l’histoire des chocs nous vous conseillons d’aller sur son forum : https://1erbataillondechoc.forumactif.com/

En complément…

NB concernant Alphonse Hornecker : il avait un bon copain qui venait chez lui dans sa ferme de l’Isle sur Sorgue dans les années 50… il s’agissait d’Albert Camus qui venait régulièrement à l’Isle sur Sorgue voir le poète René Char et qui du coup venait manger l’omelette au lard chez Alphonse car ce dernier le recevait à la bonne franquette sans manière ! A l’époque la famille d’Alphonse n’était plus voisine de celle de Frédéric et Berthe, de telle sorte qu’Albert Camus n’a malheureusement pas été vu à Sorguette. Source : Jean-François Meyer

sources :

archives fonds Reinhardt-Meyer.

archives départementales du Bas-Rhin