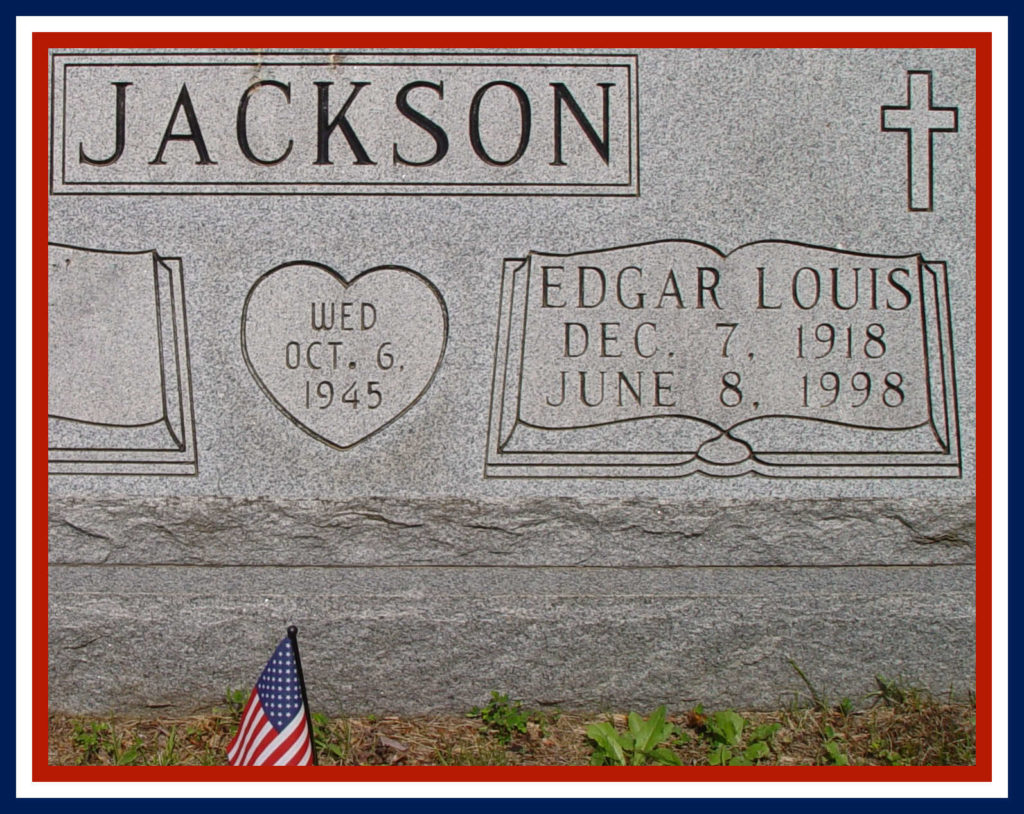

Edgar Louis Jackson 1918 – 1998

Edgar Louis was born on December 7, 1918 in Hopkins County, Kentucky.

His first name was Edgar, like his father’s, and to avoid confusion everyone called him Louis.

He completed high school.

His main hobby was hunting squirrels, doves, rabbits and quail.

Before the war, he was a farmer in Slaughters, Ky. USA.

His service records, like millions of others, were destroyed in a building fire at the National Personnel Records Center (NPRC) in St. Louis, Missouri, on July 12, 1973.

He didn’t talk much about what he’d accomplished during the war, but his son Bobby knows that after being drafted he was first sent to the Pacific to protect airstrips in Alaska, in the Aleutian Islands.

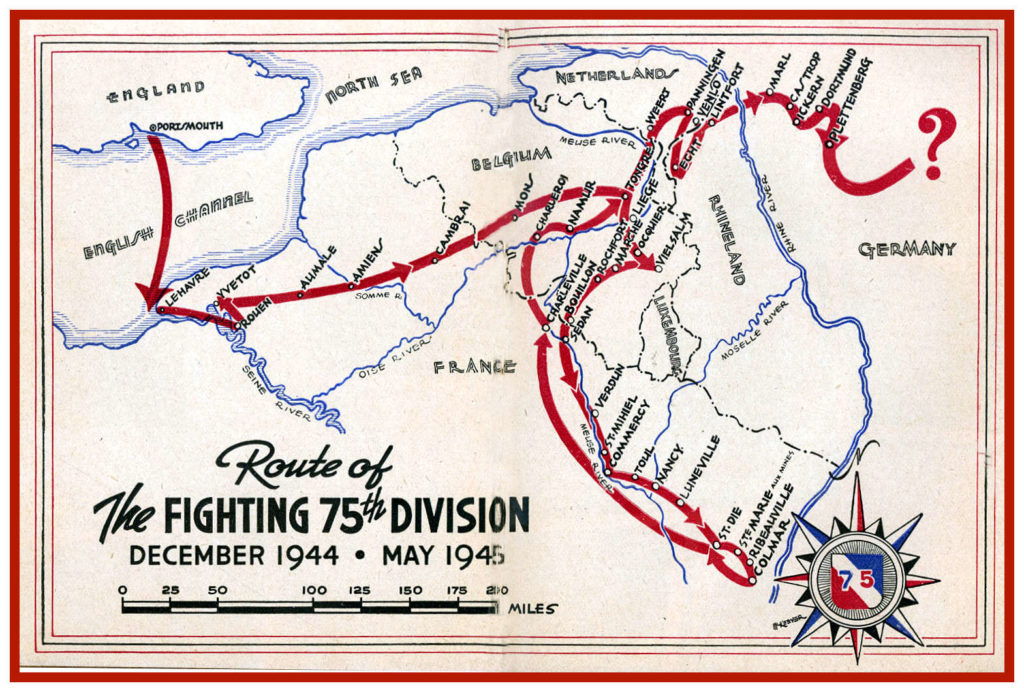

He later joined the 75th IDUS (we don’t know when) and was sent to fight in Europe.

His whereabouts during this period are not known (Normandy? Ardennes? Alsace? Germany?).

He ended the war as Staff Sergeant.

After 52 months in different theaters of operation, he was demobilized and returned to his native Kentucky to pursue his life as a farmer.

Before the war, he had a relationship with Mary Lee Grisham. After the end of the war and his return to the United States, they were married on October 6, 1945.

Mary Lee took part in the war effort, working in the « Sunbeam Munitions Factory » (Chrysler’s Evansville auto-assembly plant converted to ammunition production) in Evansville, Indiana.

The couple had the joy of enlarging their family with the birth of Kitty June Jackson in December 1946 and Bobby Gene Jackson in June 1952.

Edgar Louis Jackson died on June 8, 1998 at the age of 80, after surviving for several years the removal of a lung due to tobacco cancer.

He is buried at the New Salem Methodist Church Cemetery in Jewel City, Hopkins County, Kentucky.

Mary Lee Grisham Jackson, his wife, was born on August 23, 1921 in Webster County, Kentucky.

Mary Lee watched the Kentucky basketball games on TV and she did cheer for the wildcats and boo the opponents. She participated with a group of Methodist women at Onton Methodist church who met weekly and made quilts for people for the money given to the church.

She lived in her home (which she and Edgar had built after the war) until the last two months of her life, when she moved into a nursing home.

She died on September 15, 2022 at the age of 101 in Madisonville, Hopkins County, Kentucky.

After her death, her son Bobby and his sister Kitty, while cleaning out their late parents’ house, found in a cedar chest a packet of love letters that their father Edgar had sent to Mary Lee during the Second World War, and which she had treasured.

Thank you Edgar and Mary Lee for your dedication and contribution to the liberation of countries under the Nazi domination…we won’t forget you!

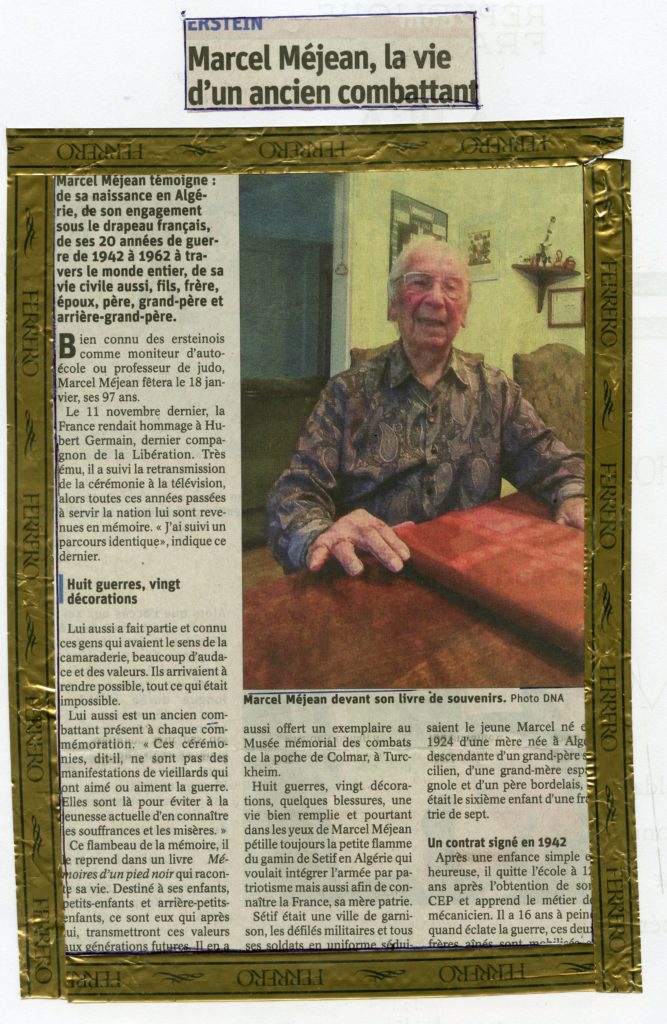

Marcel MEJEAN 1924 – 2025

Marcel est né le 18 janvier 1924 au 4 rue Cardinal Lavigerie situé au centre-ville de Sétif en Algérie.

Il grandi au milieu d’une famille nombreuse : il a 3 frères (Jean, Lucien et Fernand tué en 1940) et 3 sœurs (Raymonde, Paulette et Suzanne).

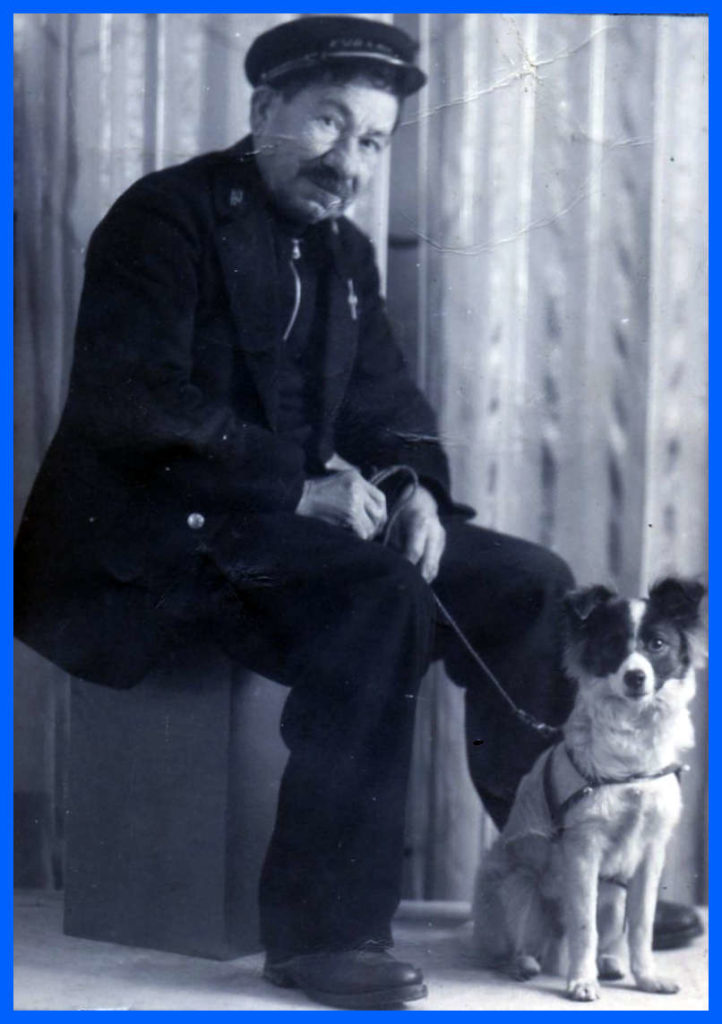

Sa maman s’occupe de ses 7 enfants et son père est employé au PTT (il a été mobilisé et a combattu pendant la première guerre mondiale au sein du 1er Régiment de Zouaves).

Marcel vit une enfance heureuse. Il quitte l’école à l’âge de 12 ans après le certificat d’étude, pour apprendre le métier de mécanicien dans un garage Renault.

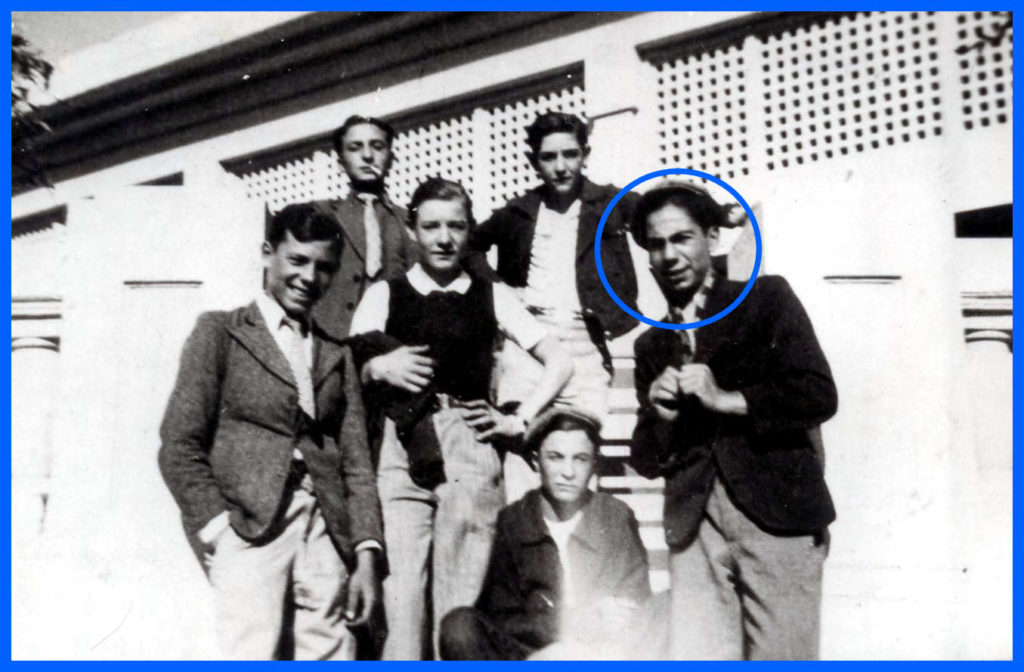

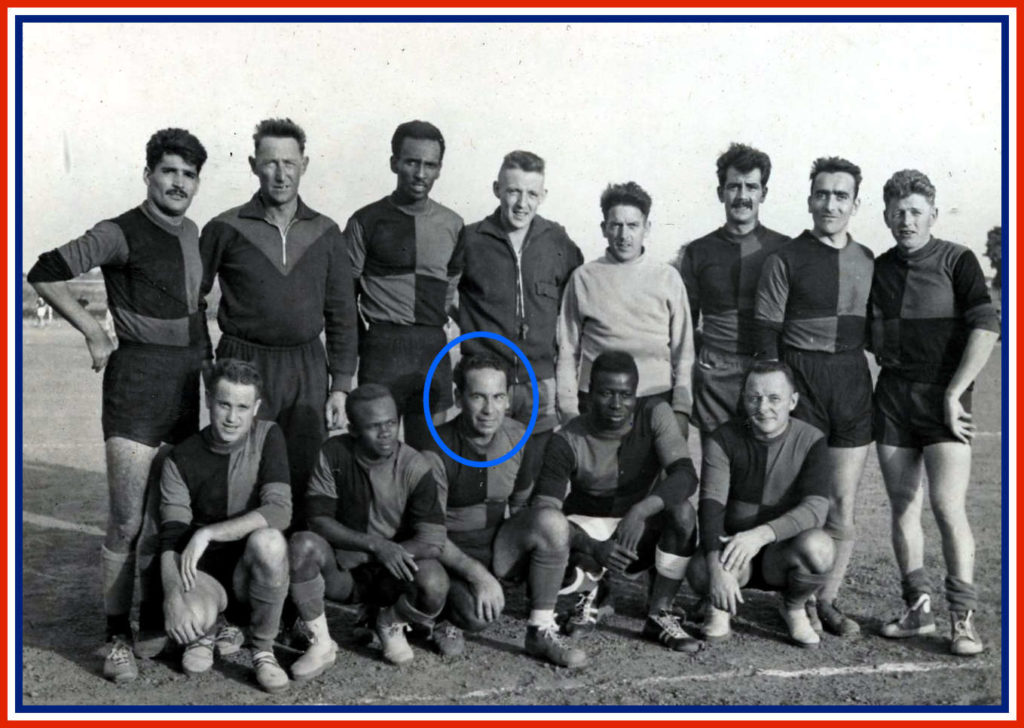

Sportif, il pratique le football (avec une balle faite de chiffons) derrière les remparts de la ville qui était le terrain de jeux préféré de lui et ses copains, de toutes origines et religions. L’un de ses meilleurs amis est Arribi Mokhtar(1924-1989) qui deviendra footballeur professionnel à Sète dans les années 50 et qui a même joué un match avec l’équipe de France (il entrainera également l’équipe d’Algérie par la suite).

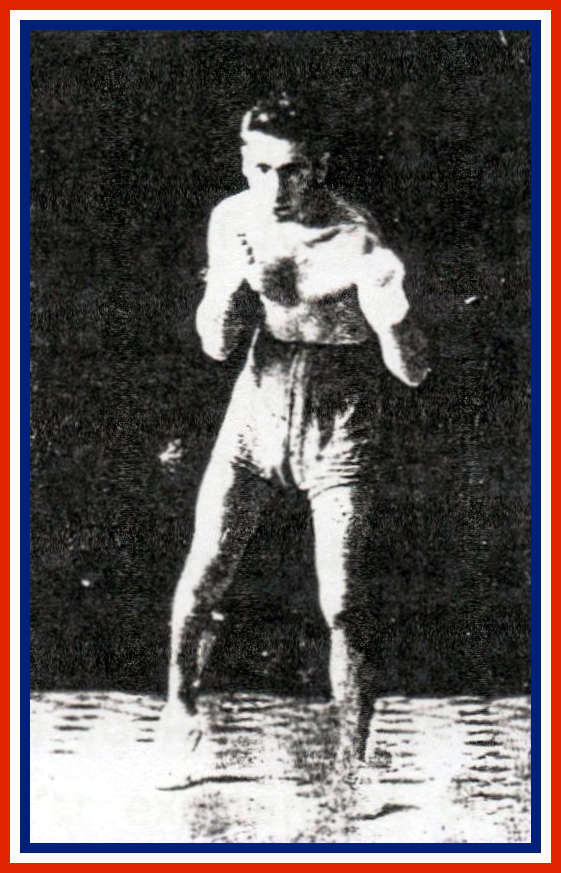

Il pratique également la boxe avec ses copains et souvent cela se termine par une ribambelle d’injures « comme seulement les Pieds-Noirs en connaissent » dixit Marcel Méjean.

Aves ces petits copains catholiques il est enfant de Chœur et aime particulièrement servir lors des mariages ou enterrement car souvent ils reçoivent un « bakchich » de quelques centimes ou francs qui leur permet d’aller acheter chez Saïd un petit pain avec une merguez.

La vie était belle mais cela ne va pas durer et un jour d’août 1939, finis les jeux d’enfants, la guerre approche à grand pas et devient de plus en plus réelle…Jeannot, Memé, Yvon, Moktar, les frères Levé, tous les petits camarades de Marcel se dispersent…ils ont alors entre 16 et 17 ans. Les 2 frères ainés de Marcel sont mobilisés dont Fernand qui est Mort pour la France le 15 mars 1941.

A 16 ans, trop jeune pour s’engager dans l’armée, Marcel décide de servir la France (par esprit de vengeance et de patriotisme) en rejoignant les Compagnons de France qui fabriquent des paniers en osier. Puis il travaille sur la base aérienne de Blida.

Le 1er octobre 1942 Marcel s’engage au 13ème Régiment du train de Clermont-Ferrand car il veux découvrir la « mère Patrie » comme il l’appelle. Il est dirigé le 30 octobre sur Philippeville où il loge à la caserne de France avant d’embarquer le 7 novembre et de quitter le port à 17h. Une fois au large, le navire doit faire demi-tour lorsqu’il fait face à l’armada américaine qui se dirige sur l’Afrique du Nord (débarquement « Torch » du 8/11/1942).

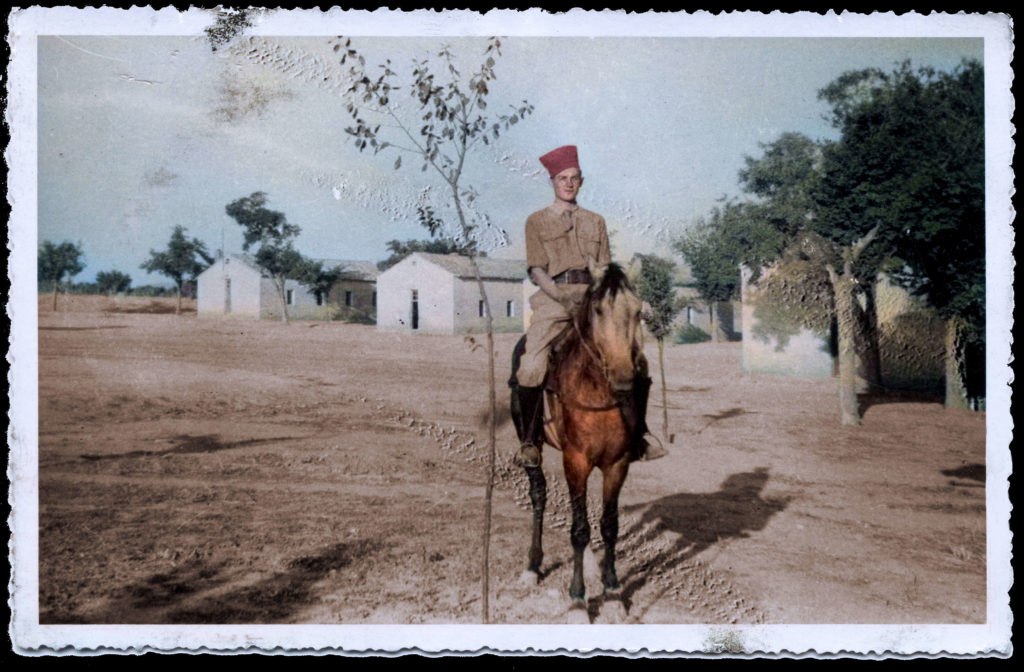

De retour à Sétif, Marcel s’engage alors au 7ème Régiment de Tirailleurs Algériens (7ème RTA) qui stationne dans sa ville natale.

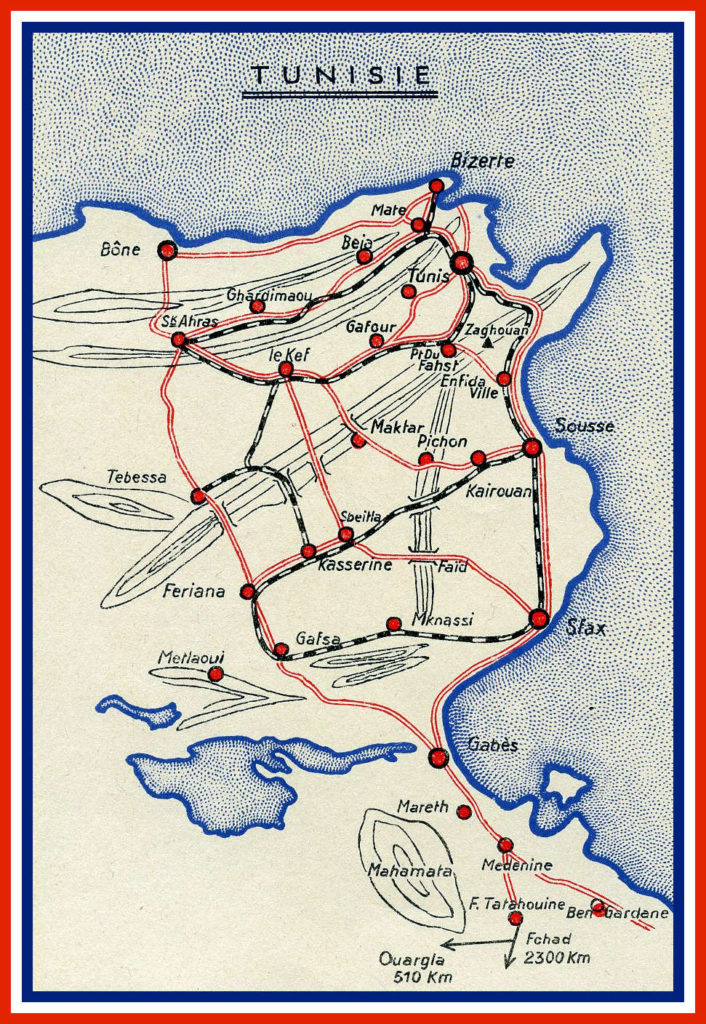

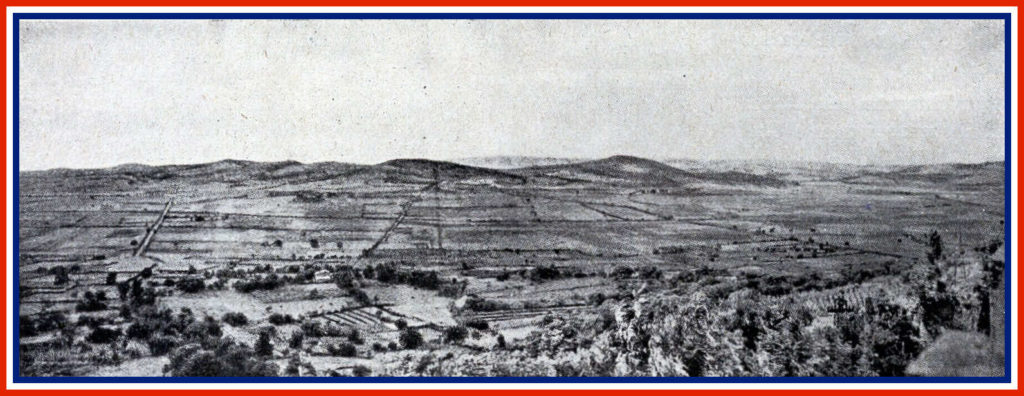

Après 1 mois de classe et 1 mois de peloton pour être caporal, Marcel est dans les 5 premiers et est désigné comme chef d’une pièce anti-char (37mm) ainsi que pour partir en Tunisie. Le 3 janvier 1943 Marcel et son Bataillon doivent colmater une brèche dans le dispositif français. Il reçoit son baptême du feu face à l’Afrika Corps du général Rommel avec une trentaine de Chars qui avaient forcés la passe du Djebel El-Hasureb. En mai 1943 à la fin de la campagne de Tunisie, Marcel rentre à Sétif pour fêter cette première victoire.

Après quelques jours de repos Marcel et ses camarades sont entièrement rééquipés par les américains et ils se retrouvent en Oranie pour suivre un entrainement très dur et sélectif (combat/débarquement/sport…). Sa compagnie anti-char est à présent équipée de canon AT-57mm US.

Début décembre 1943 le 7ème RTA quitte la région d’Oran pour rallier en camion Bizerte (Tunisie) le 18 décembre 1943…le convoi fait 60 kms de long. La mère de Marcel vient le voir avant son embarquement le 20…ils ne le savent pas encore mais ils ne se reverront que dans 5 ans. Le 23 décembre, après une traversée difficile, Marcel aperçoit le Vésuve et il débarque à Bagnoli près de Naples.

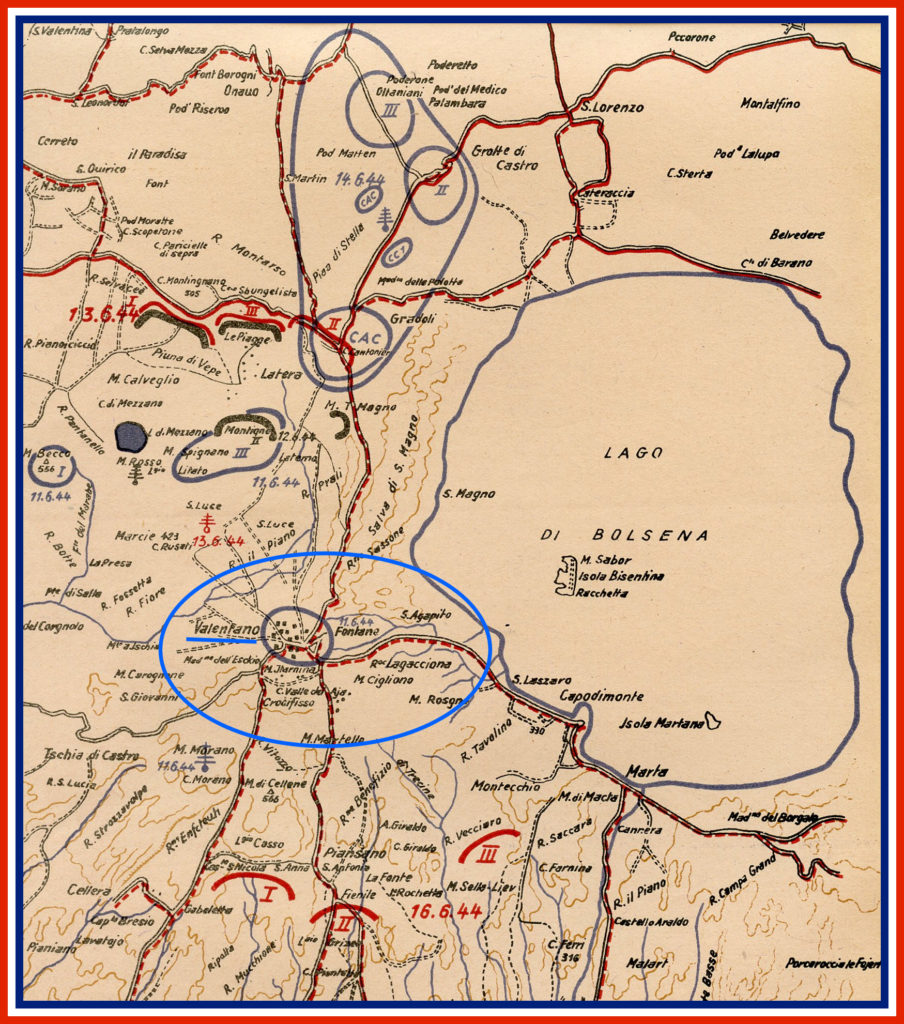

Le 7ème RTA (au sein de la 3ème DIA) participe avec le Corps Expéditionnaire Français (CEF) du général Juin à la campagne victorieuse d’Italie de Naples à Sienne. Marcel Méjean fait toute la campagne d’Italie (Monte Cassino, Garigliano, ligne Gustave, ligne Dora…).

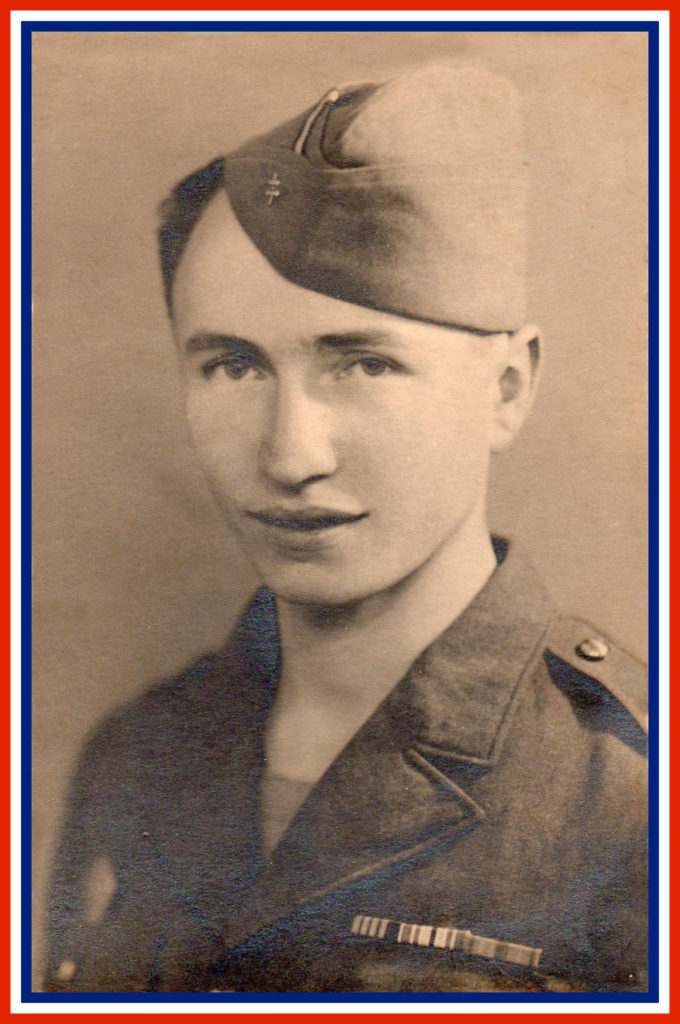

Le 14 juin 1944 à Valentano, Marcel Mejean étrenne ses galons de sergent.

Il met avec ses hommes , son canon de 57mm en batterie à proximité d’un carrefour, quand soudain un panzer IV arrive devant eux et ouvre immédiatement le feu avec sa mitrailleuse de bord. Marcel ordonne de suite à son tireur de faire feu. L’obus perforant transperce la tourelle et tue 3 de ses occupants.

Pour ce fait d’arme Marcel Mejean obtient une première citation à l’ordre de la Brigade :

« Sous-officier, chef de pièce anti-chars. Le 14.6.1944 près de Valentano a stoppé un char allemand attaquant une résistance à la mitrailleuse, a fait deux prisonniers ».

Après la prise de Rome le 7ème RTA poursuit son avancée jusqu’à Sienne où il défile devant le général Juin.

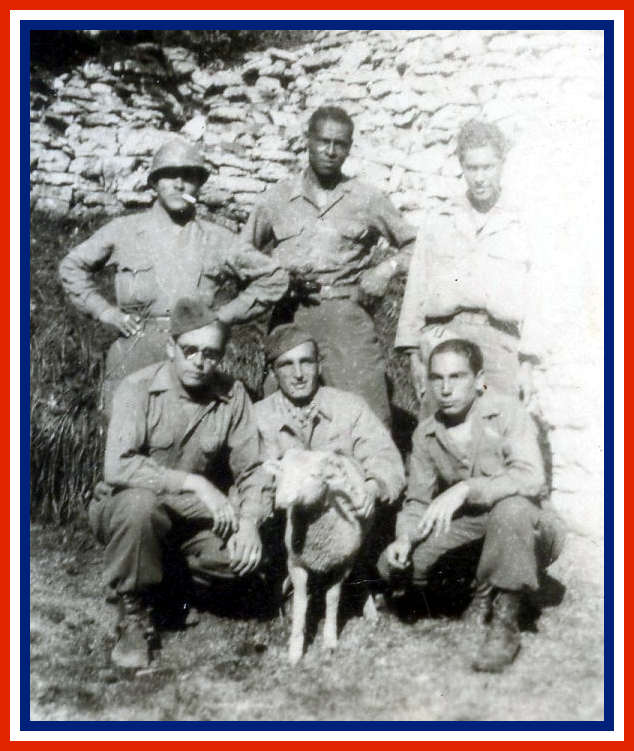

Marcel se souvient d’une campagne victorieuse, mais qui fut l’une des plus pénibles en raison d’un hiver très rude, du manque de repos, des nombreuses pertes et des combats incessants : « je fus de tous ces combats : de la misère héroïque de Tunisie aux heures de gloires de Marseille, en passant par le terrible hiver italien, et les sanglants combats du printemps 1944, qui ouvrent aux alliés la route de Rome et les portes de la Toscane ».

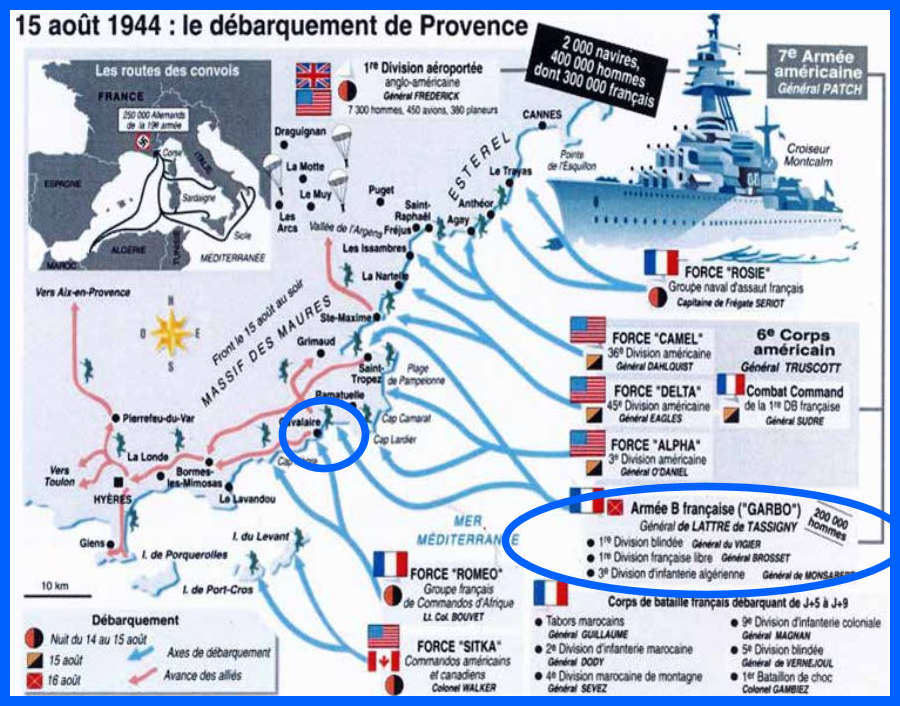

Après quelques jours de repos Marcel et ses camarades traversent toute l’Italie pour se retrouver à Tarente et préparer un futur débarquement sur les plages du sud de la France…sans le savoir.

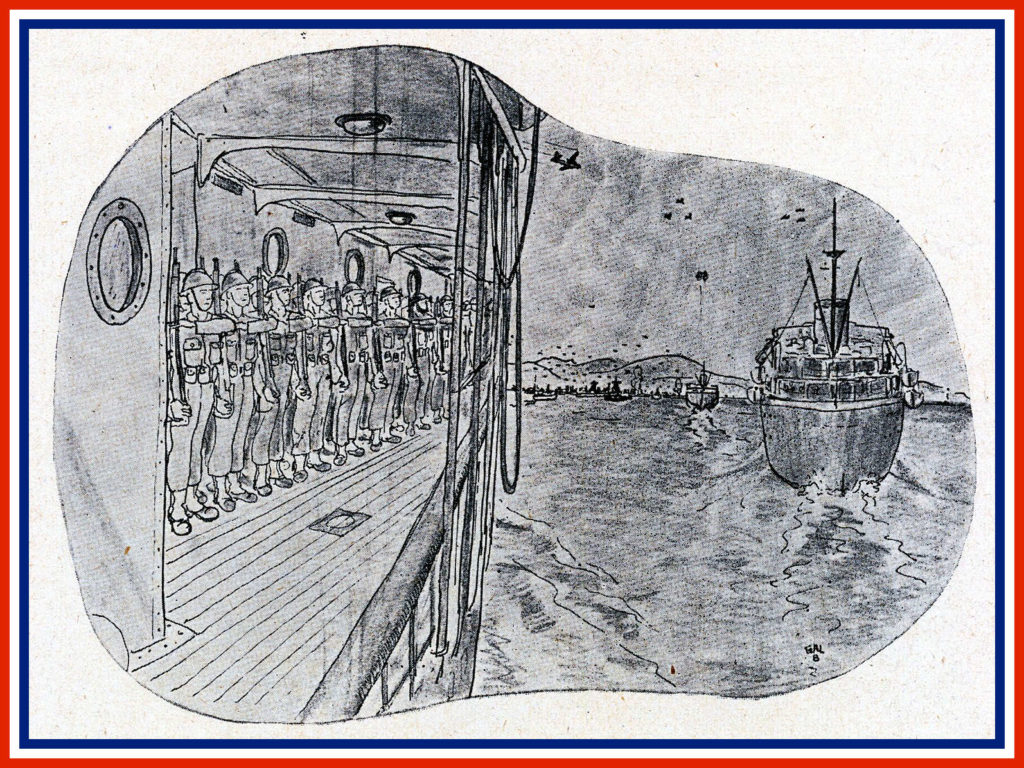

Le 8 août 1944, Marcel embarque avec une partie du 7ème RTA sur le navire anglais « Worcestershire ».

Son convoi emprunte « la route » la plus longue qui longe les côtes de la Sicile, puis cap sur la Tunisie, lle cap Bon avant de s’arrêter devant Bizerte pour repiquer vers l’Algérie. Marcel et ses camarades pensent rentrer à Sétif mais tout un coup le convoi met cap plein Nord…cette fois tous ont compris : l’opération Anvil-Dragoon est lancée.

A la vue des côtes françaises une voix s’élève à bord du navire de Marcel : « nous voici en France ! » et aussitôt tous les soldats chantent la marseillaise les larmes aux yeux. Une minute plus tard une vague de chasseurs-bombardiers allemands surgit dans le ciel et attaque la rade de Saint-Tropez mais elle est très vite dispersée par la puissante DCA du convoi.

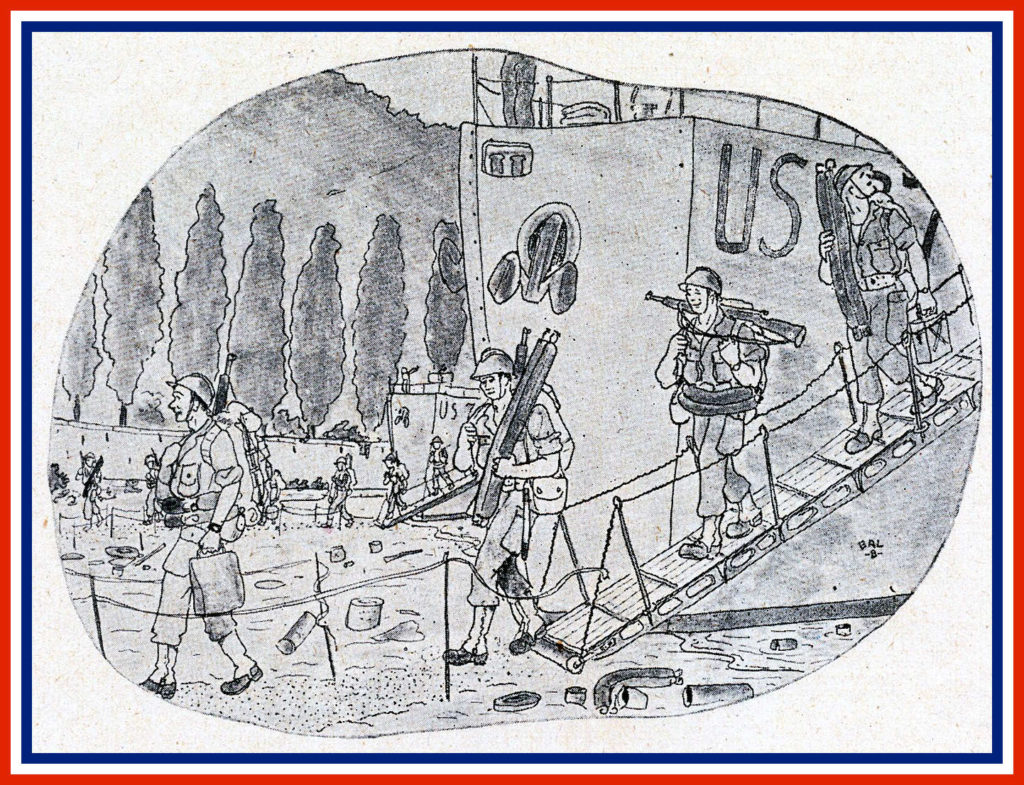

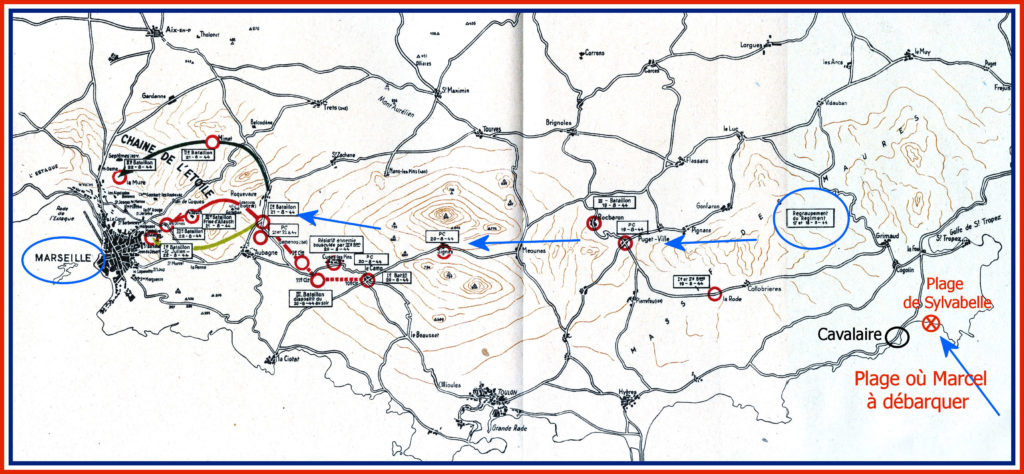

Marcel débarque à Sylvabelle dans la baie de Cavalaire.

A l’entrée de Saint Tropez, sur la plage de la Foux, il découvre 80 morts et blessés et parmi eux un bon camarade de Borj-Bou-Arridj, Aimé Seilles. C’est la première fois que Marcel pose ses pieds sur le sol métropolitain et il n’est pas le seul car 80% des soldats du 7ème RTA sont des Pieds-Noirs, Corse ou Algériens de souche.

Le 20 août commence les combats pour la libération de Marseille.

Le 22, Marcel fait partie d’un groupe du 7ème RTA qui remonte le boulevard de la Madeleine. En entrant dans la ville la foule grossit de minute en minute, les femmes sautent aux cous des soldats.

Cette liesse populaire est gravée à jamais dans la mémoire de Marcel. L’acte de reddition allemand est signé le 28, et le lendemain le 7ème RTA défile en tête des troupes françaises le long de l’Avenue de la République, du vieux port et de la Cannebière. Ces combats coutent la vie à 80 tirailleurs du régiment.

Le 7 septembre Marcel et son régiment quitte Marseille (« sans regret car cette ville est envahie de faux résistants, agitée par les trafics et règlements de comptes ») pour filer vers les Vosges et l’Alsace. En traversant Grenoble Marcel remet à un inconnu (qui se trouve au bord du trottoir pour les regarder passer) une carte destinée à sa sœur qui habite la ville et qu’il n’a pas vue depuis 6 ans (sans le savoir il était à 20m de chez elle).

Puis, c’est le Doubs, les Vosges, la vallée de la Moselotte et l’Alsace…

En novembre 44 les combats sont intenses et c’est en montant un poste avancé dans le secteur de La Bresse que Marcel apprend que son meilleur camarade ; Modica surnommé Tintin est mort, tué par une grenade. Cela lui cause une grande peine car ils étaient inséparables.

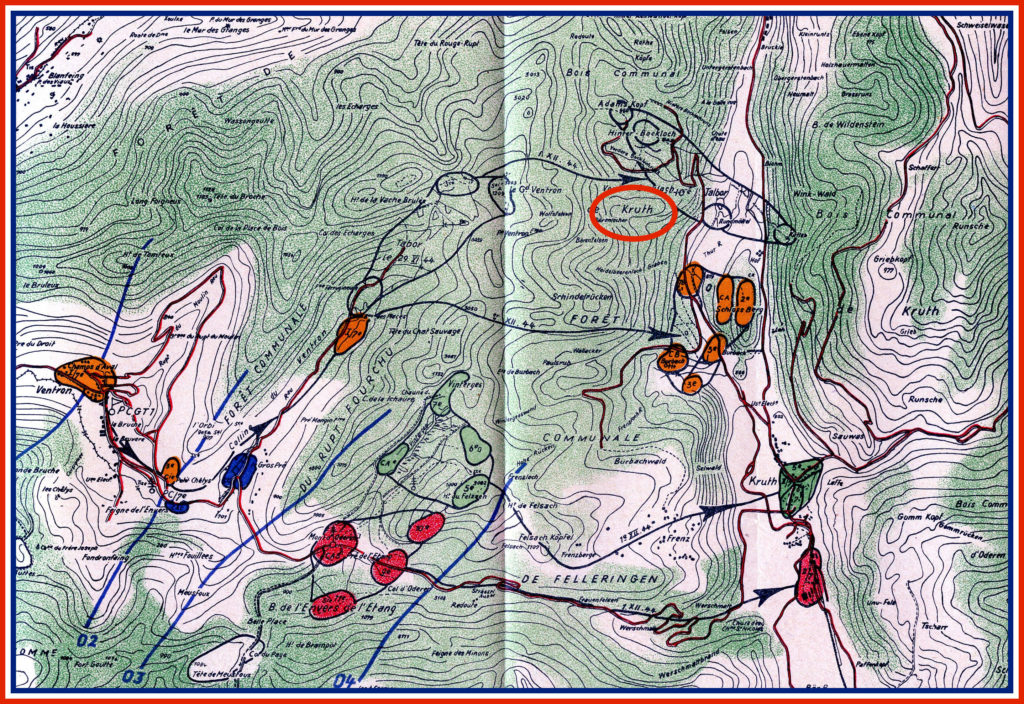

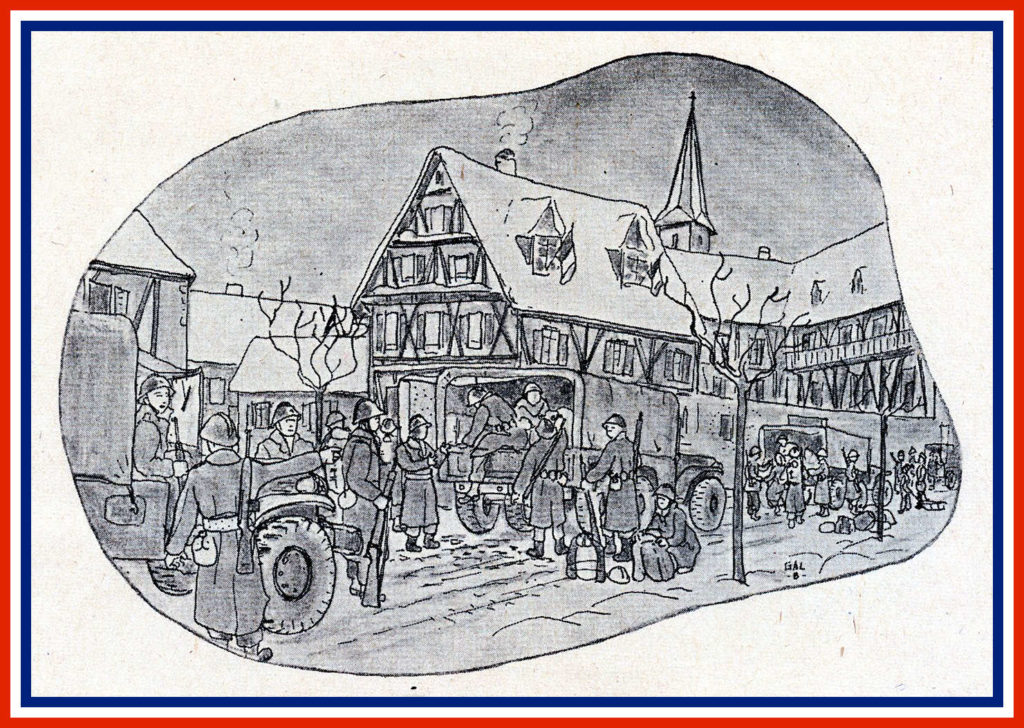

Marcel passe son premier noël sur le sol de France à Kruth; le premier libéré par le 7ème RTA en Alsace.

Un repas amélioré est servi avec une double ration de vin, sans parler du schnaps à volonté distribué gracieusement par les gens du village…sauf pour les hommes qui montent la garde !

Du 1 au 5 janvier 1945, Marcel à la chance de bénéficier d’une permission qu’il passe à Grenoble pour voir sa sœur. Il rejoint son unité à Saulxures et se retrouve quelques jours plus tard à Krautergersheim pour défendre Strasbourg d’un retour des forces allemandes. Il fait un froid de canard (-12 degrés).

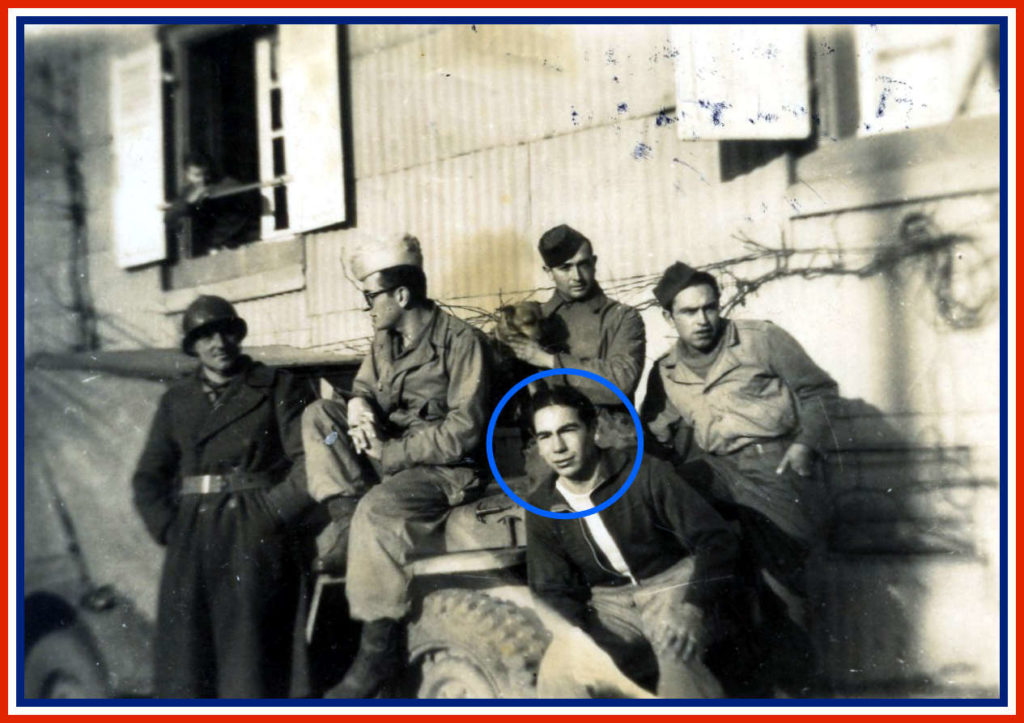

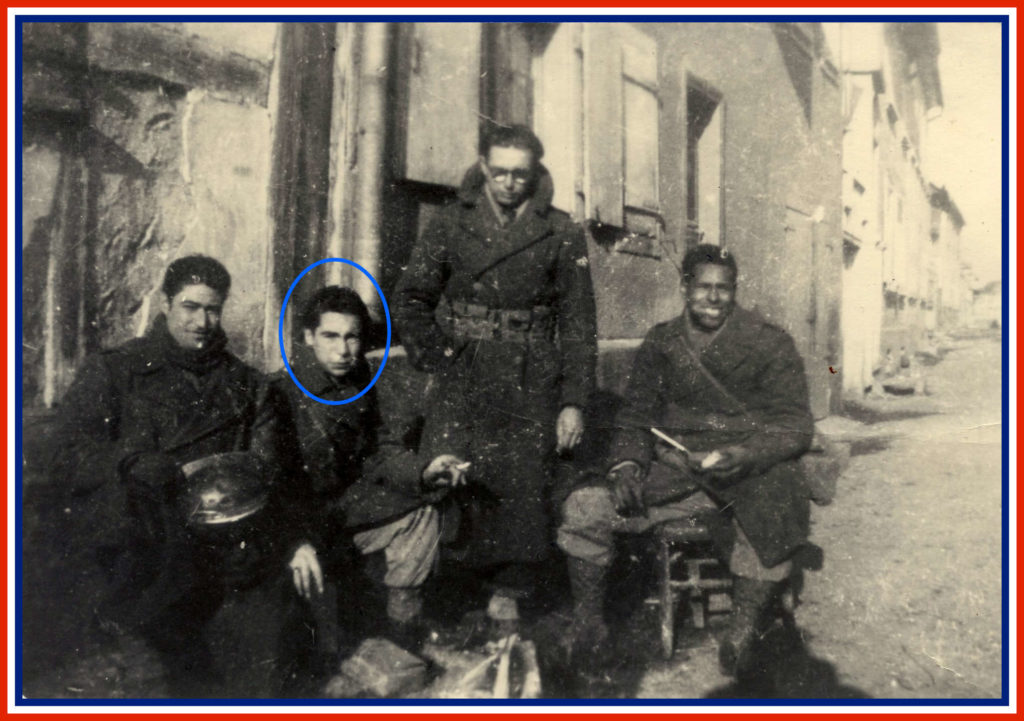

Le 18 janvier 1945, jour de son 21ème anniversaire il entre dans Erstein par la rue de l’hôpital.

C’est en faisant une pause pour repérer le meilleur emplacement pour poster son canon qu’il repère au numéro 9 de cette même rue une jeune fille (qui deviendra sa marraine de guerre) toute emmitouflée dans un fichu de laine, avec un pot de lait…ce n’est pas le petit chaperon rouge mais simplement la future épouse de Marcel (ils se marient 4 années plus tard).

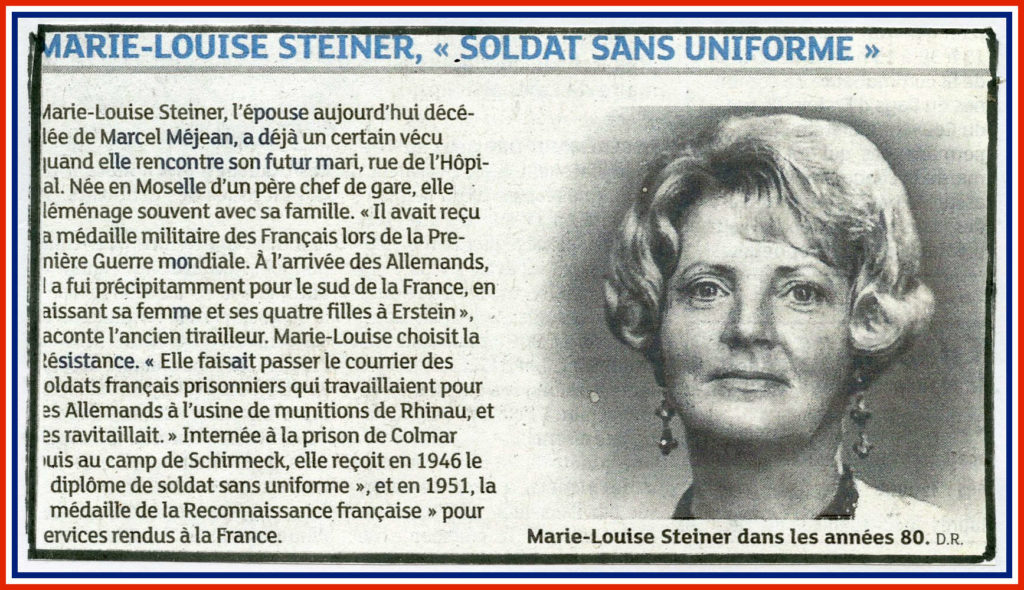

NB : son épouse est arrêté par la Gestapo le 8 décembre 1943 et envoyée le 22 au camp de redressement de Schirmeck (suite à une dénonciation) pour avoir aidé des prisonniers dans l’usine d’armement de Rhinau où elle travaille. Elle en sort sur une civière et est ramenée à l’hôpital de Erstein, le 30 mars 1944, alors qu’elle ne pèse plus que 37 kgs.

Le 22 janvier, suite à la contre-offensive allemande il se retrouve dans le secteur de Gambsheim-Kilstett où les combats font rage. En février 45, Marcel est en repos à Truchtersheim.

Il est nommé sergent-chef en mars 1945 et il est affecté au 49ème RI (ex Corps Franc Pommiès), toujours au sein de la 3ème DIA.

Il franchit le Rhin le 2 avril 1945 à hauteur de Spire en Allemagne et débute ainsi sa campagne d’Allemagne.

Marcel Mejean obtient une nouvelle citation, à l’ordre du régiment, le 8 avril 1945 :

« Excellent Chef de groupe courageux et dévoué. Le 8 avril 1945 à Ditzingen, au cours d’une mise en batterie mouvementée, sous le feu ennemi, a réussi par son sang-froid à capturer un soldat ennemi ».

Le prisonnier en question va livrer de précieuses informations concernant les défenses de la ville de Stuttgart qui sera définitivement prise le 22 avril 1945 au prix de nombreuses pertes (40 tués, 160 blessés et 10 disparus). Marcel occupe avec son groupe la gare centrale qui est encore en feu.

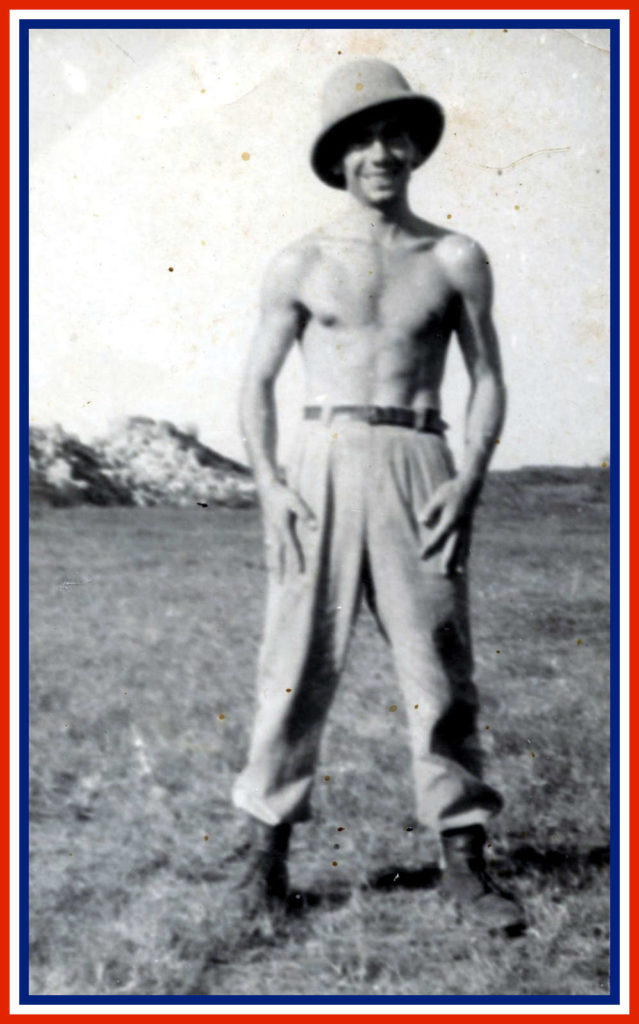

Après la fin de la guerre le 8 mai 1945, Marcel rentre à Sétif pour une permission bien méritée. Il se porte volontaire pour l’Indochine et doit retourner à Oberndoff en Allemagne pour rejoindre le 23ème Régiment d’Infanterie Colonial (23ème RIC).

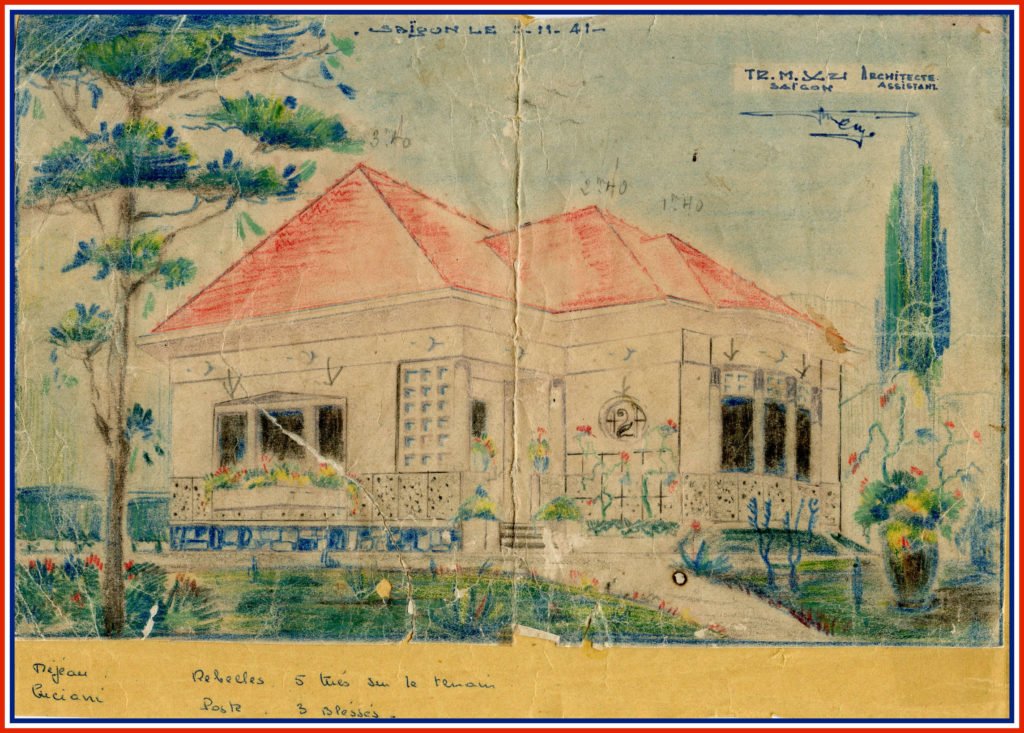

Le 4 décembre 1945 Marcel embarque à Marseille sur le navire « King-Point Victory » et arrive à Saïgon le 26 décembre (Marseille – port Saïd – Suez – Djibouti – Colombo – Singapour – Saïgon).

Son « séjour » en Indochine dure 3 ans de 1945 à 1948.

C’est le 15 janvier 1946, jour de la Saint Marcel, lors d’une attaque surprise de son poste avancée (9 soldats contre une cinquantaine) que Marcel se distingue à nouveau et qu’il est cité à l’ordre de la Brigade : « Chef de poste à Cho-cu-Chi, son poste étant attaqué par surprise par une cinquantaine de rebelles armés de fusils et de grenades, a fait preuve du plus grand sang-froid, a repoussé l’attaque, obligeant les rebelles à se retirer en laissant 5 morts sur le terrain ».

Après 3 années de luttes incessantes Marcel embarque sur le « Félix Roussel » le 24 janvier 1948 pour arriver en France le 22 février 1948.

Le 16 avril 1949 il se marie avec Marie-Louis Steiner dit « Marlyse ». Ils ont la joie d’avoir 2 enfants : Serge en 1950 et Mario en 1952.

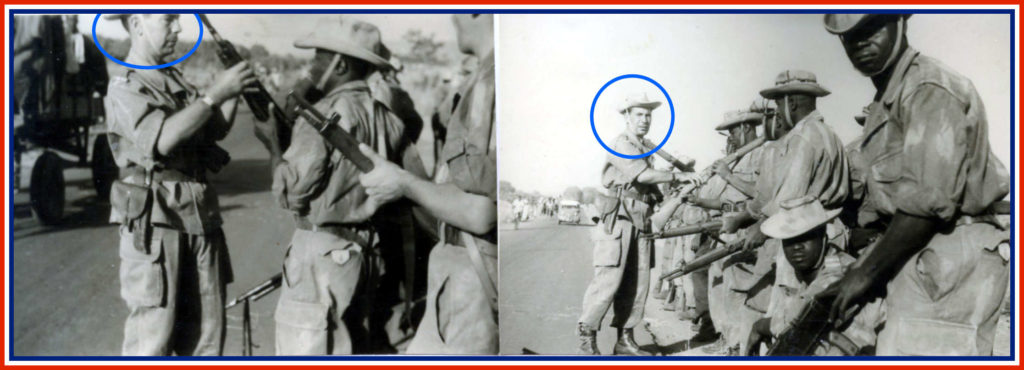

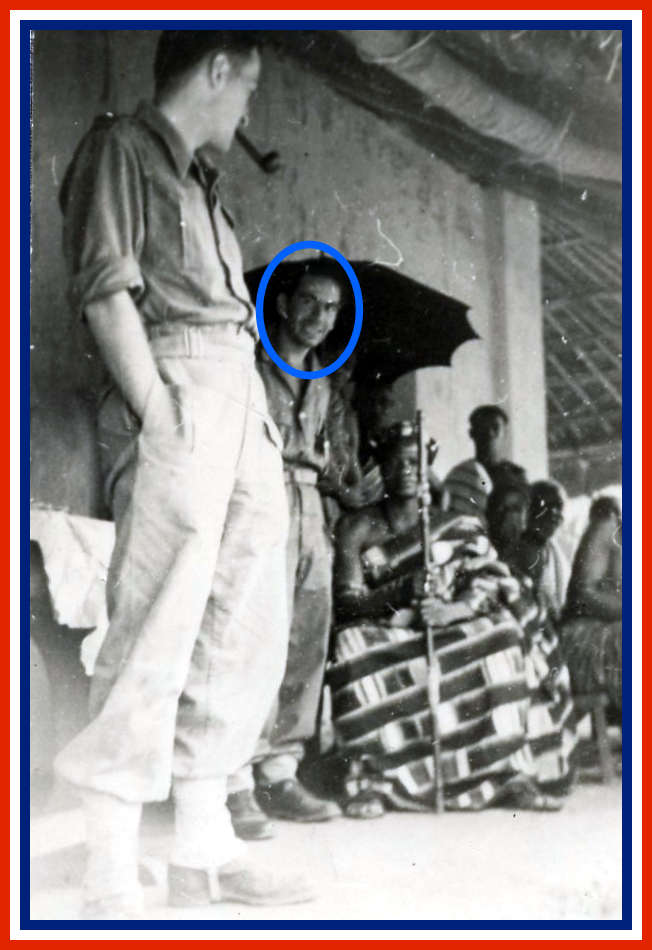

Marcel poursuit sa carrière militaire en Afrique et Haute-Volta de 1949 à 1952, puis le Mali de 1953 à 1955 et de 1958 à 1960.

De1955 à 1958 il est en Algérie, où il obtint une nouvelle citation (à l’ordre de la Brigade) :

« L’adjudant-Chef Mejean Marcel, officier de renseignements du S/quartier Saint-Victor a , par son activité incessante, son dynamisme, des solides connaissances de la langue et du pays, largement contribué à maintenir le calme dans la région. Le 21 mars 1958 à Montebello (Algérie), a localisé une bande et a permis de détruire un groupe de cinq rebelles armés, auteurs de nombreuses exactions dans la mitidja ouest ».

« Le commandement a voulu me nommer officier mais j’ai refusé en disant qu’il vaut mieux rester un adjudant-chef vivant qu’un sous-lieutenant mort ! »

Il participe aux opérations de de Port-Saïd en 1956.

En 1958 il quitte l’Algérie, son pays natal, sa famille, sa maison en sachant qu’il n’y retournera plus.

Le Niger de 1958 à 1961 et le Cameroun en 1962.

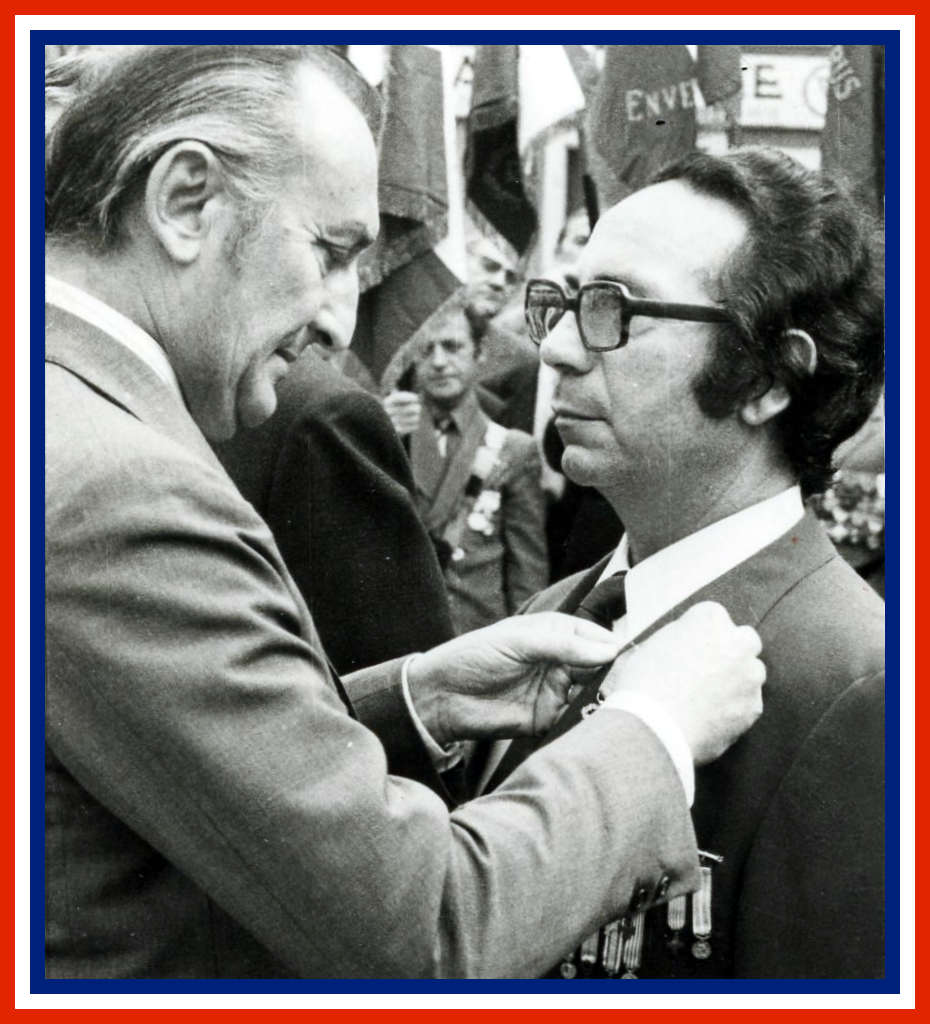

Il est titulaire des décorations suivantes :

Chevalier de la Légion d’Honneur,

Médaille Militaire,

Ordre National du Mérite,

Croix de Guerre 1939-1945 avec 2 citations,

Croix des TOE avec 1 citation,

Croix de la Valeur Militaire avec 1 citation,

Croix des Engagés Volontaires,

Croix du Combattant 1939-1945,

Médaille coloniale avec agrafe Tunisie et Afrique,

Médailles commémoratives :

Italie, Guerre 1939-1945, Extrême-Orient, Algérie,

Grand prix humanitaire – médaille de Vermeil,

Médaille d’or de l’académie du dévouement national,

Médaille Rhin et Danube,

Médailles des victimes de guerre,

Mérite du combattant,

Médaille du Djebel,

Médaille du combattant moins de 20 ans,

Médaille combattants 1939-1945.

Marcel Méjean quitte définitivement l’armée en 1963 après 2940 jours de guerre (il a participé à 8 guerres) et revient avec sa famille à Erstein.

Le soleil lui manque et à partir de 1976 il s’installe avec sa famille à Grenoble puis Bandol pendant une douzaine d’années.

En 1988 il revient s’installer à Erstein pour voir grandir ses 3 petits enfants (et par la suite les 3 arrières petits enfants).

Il exerce le métier de moniteur d’auto-école et pratique activement le judo où il enseigne de nombreuses années.

Sa retraite est ponctuée de voyages avec son épouse, de croisière, il aime aussi chanter et est très investit dans le milieu associatif.

En 2014, il a le malheur de perdre sa très chère épouse après 65 ans de vie commune.

Il cuisine encore lui-même, fait la lessive et repasse ses chemises. Beaucoup d’amis viennent lui rendre visite, sa famille est très présente et il est fier de pouvoir encore participer à toutes les cérémonies commémoratives.

Le 18 janvier 2025 il fête ses 101 ans en présence de sa famille et de ses nombreux amis.

Marcel nous quitte le jeudi 20 février 2025 au matin après une brève hospitalisation, pour rejoindre pour l’éternité sa chère épouse et ses valeureux camarades du 7ème RTA.

Merci infiniment Monsieur MEJEAN pour votre engagement total au service de la France.

Au revoir Monsieur MEJEAN, et non adieu, car nous n’oublierons pas ce que nous vous devons et surtout…nous ne vous oublierons pas!!!

MERCI Monsieur Méjean pour votre engagement sans faille au service de la France !

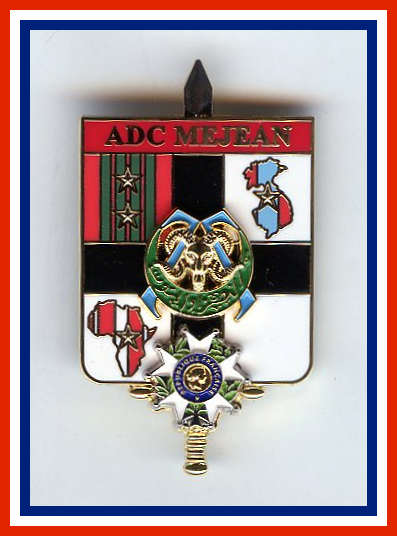

En avril 2025 sera remis aux nouveaux récipiendaires de la nouvelle promotion de la 7ème Brigade Blindée l’insigne au nom de l’Adjudant-Chef Marcel Mejean en reconnaissance de la nation et de ses pairs pour son parcours exceptionnel.

en complément :

Couvre casque camouflé de type « Eclats » (Allemagne)

Cet effet de camouflage a été découvert dans le village de Houssen avec 2 « Windjacke » (coupe-vent) de Gebirgsjäger allemand.

Il y a une forte probabilité que ces effets appartenaient au soldats de l’Aufklärungs-Abteilung 67 de la 2.Gebrigs-Division.

Il s’agit d’une des premières composantes de la division de montagne à combattre dans la Poche de Colmar dès le 24 janvier 1945.

De par sa fonction de troupe de reconnaissance(Aufklärung en allemand), l’unité est envoyée au contact du 7th Infantry Regiment de la 3ème Division d’Infanterie américaine « Rock of the Marne » pour évaluer le dispositif des forces francos-américaines dans le secteur de Schoppenwihr-Houssen.

Compte tenue des pertes importantes lors des combats défensifs, l’unité sera amalgamée à d’autres groupes de la 2.Gebirgs-Divison pour poursuivre les combats le long du Rhin (Zone de repli de la 19.Armee) jusqu’à l’évacuation total de la division en Allemagne lors du franchissement du Rhin le 7 Février 1945.

Casque Modèle 1940 (Allemagne)

Ce casque camouflé en blanc par application de chaux a été trouvé dans le village de Durrenentzen après les combats du 30 et 31 janvier 1945 et conservé précieusement par un habitant.

Il est fort probable que ce casque a appartenu à un chasseur-alpin du Gebirgsjäger-Regiment 136, seule unité présente dans le village.

La présence du Gebirgsjäger-Regiment 136 à Durrenentzen est avéré dès le 30 janvier 1945.

Il s’agit d’éléments du Kampfguppe Nord « Vesper » ; nom du commandant du II./Geb.Jäg.Rgt.136 puis par intérim de l’ensemble du Gebirgsjäger-Regiment 136, le Major Vesper (auparavant il prend la direction des opérations à l’intérieur du village de Jebsheim à partir du 28 janvier 1945 et suite à la perte du village le 30 janvier se replie vers le sud en direction de Durrenentzen).

En l’absence de troupes françaises ou américaines positionnées dans le village de Durrenentzen le 30 janvier 1945, Il s’empresse d’organiser sa défense, renforcé avec 3 panzer V « Panther ».

Le village va être le théâtre de violents combats du 31 janvier au 1 février 1945 date de sa libération définitive, après les assauts répéter des commandos de France, du Bataillon de Choc et des blindés du 1er et 6ème Régiment de Chasseurs d’Afrique.

NB : Kampfguppe = groupe de combat

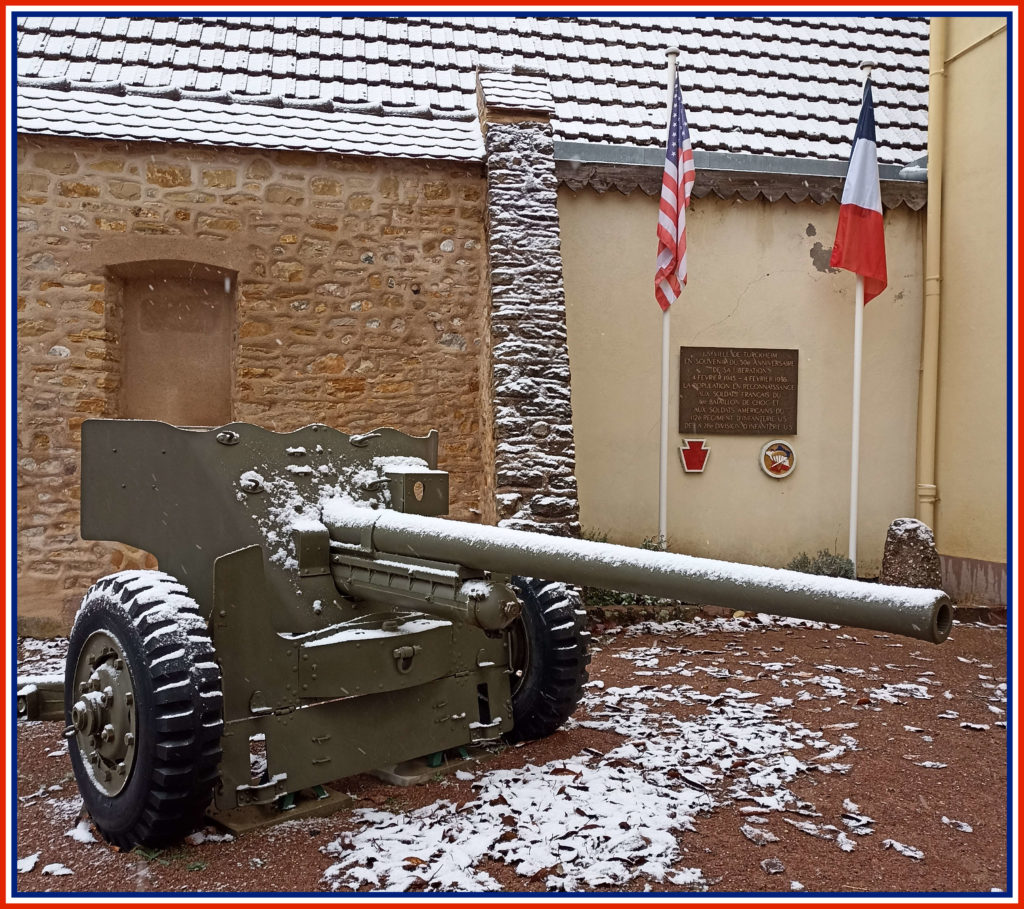

Gaston Louis GIFFEY 1922 – 2016

Il est né le 19 mars 1922 à Reims, au lendemain de la fin de la première guerre mondiale.

Son enfance est peuplée par les récits de sa famille et son père mobilisé en 1916, dont le frère prénommé Gaston a été tué dans la Somme. Sa mère et sa sœur sont mortes suite à l’éclatement d’un obus (le Grand-père se laisse mourir de chagrin).

Ses histoires marquent fortement Gaston qui voit naître en lui une farouche haine des allemands et qui s’imagine avec son âme d’enfant que tous les soldats allemands ont des « têtes carrés » (surnom qui leur était donné).

En 1939 aux prémisses de la seconde guerre mondiale, le jeune Gaston Giffey est persuadé que la France va rapidement gagner la guerre, comme l’annonce tous les journaux et toutes les affiches collées dans toutes les rues.

En 1940, au déclenchement des hostilités en France, il habite Fismes qui se trouve à la limite des départements de la Marne et de l’Aisne. La ville est bombardée à plusieurs reprises en raison de gare qui est un nœud ferroviaire important. Quand une bombe touche le clocher de l’église Sainte Macre il est décidé d’évacuer toute la population de Fismes.

Gaston récupère les jambons qui restaient au dépôt de la charcuterie Tassin et part en train avec sa famille en direction du Mans où il va travailler dans une usine de fabrication de masques à gaz en tant que conducteur de camion. Suite à l’avancée fulgurante de l’armée allemande, sa famille décide de partir vers Toulouse où femmes et enfants sont hébergés tandis que les hommes dorment dans le train, avant de repartir vers Carcassonne puis Saint-Etienne. (ils dorment sur le terrain de football). Les familles sont dispersées et celle de Gaston se retrouve à Saint Fortunat sur Eyrieux dans l’Ardèche. Gaston travaille chez le maire comme boucher. Il participe également à la cueillette des pêches et cerises. C’est à cet endroit qu’il apprend la triste nouvelle : la France a capitulée…Gaston est désespéré !

C’est en entendant l’appel du Général de Gaulle que l’espoir renait chez lui et qu’il n’a plus qu’un seul objectif qui est celui de rejoindre l’Angleterre pour poursuivre la lutte. A ses yeux Pétain, tant admiré, a trahi la France !

Malheureusement, malgré toute sa volonté il ne trouvera jamais le moyen d’atteindre les côtes anglaises alors qu’il avait déjà choisi le message à diffuser en cas d’arrivée outre-manche : « les carottes sont cuites ».

En août, la mort dans l’âme il est rapatrié avec sa famille, par camion, à Fimes. Arrivés chez eux le constat est désolant : 3 bombes sont tombées dans la propriété familiale, les cochons sont devenus sauvages, les vaches sont mortes faute de traite, la commune est détruite et occupée.

Pendant quelques temps Gaston va travailler à Courville dans un commerce de pain, d’épicerie et charcuterie avant de revenir à la charcuterie Tassin à Fismes.

Il rencontre à Reims par hasard un anglais habillé en officier allemand, ami de sa tante Nini, qui lui propose d’intégrer un réseau civil d’auto-défense avec l’adresse d’un correspondant qui tient le bazar de l’Hôtel de ville à Fismes. Plusieurs jeunes s’y rassemblent et décident d’agir face à l’occupant nazi. Ils récupèrent des armes et les cachent dans les carrières de pierre de Courville où les allemands n’allaient pas en raison de leur dangerosité. Leur action est majoritairement symbolique : sortir après le couvre-feu, arracher les affiches de propagande, brûler les drapeaux nazis…par contre une nuit ils attaquent une patrouille allemande composée de vieux soldats et leur volent leurs armes. Toutes ces actions ne recueillent pas toujours l’approbation de la population de Fismes car en représailles les allemands suppriment par exemple les tickets de rationnement de viande.

Le 1er janvier 1941 sur la place de l’hôtel de ville, des tankistes allemands engagent une bataille de boules de neige avec Gaston et ses amis, qui ajoutent des pierres au centre des boules : s’en suit une bagarre générale qui dégénère et voit l’intervention d’un escadron de la gendarmerie mobile de Reims qui arrête Gaston et deux de ses camarades (Charles et Jean). Enfermés à la Kommandantur les 3 comparses arrivent à s’enfuir dans la nuit après avoir frappé très fort (voir trop fort) la sentinelle…c’est le début d’un long périple qui ne s’achèvera qu’à la libération en mai 1945.

Avec un 4ème camarades (Théophile) ils prennent des vélos et rejoignent Reims où ils rencontrent un certain « Charbonnier » qui dit pouvoir les aider à rejoindre l’Angleterre par avion. Ils prennent avec lui le train en direction de la zone libre et arrivent à Chalon-sur-Saône. Au café du tonneau d’or, « Charbonnier » leur demande de l’attendre car il doit rencontrer un membre de la filière d’évasion…ils ne le reverront jamais ???

C’est alors qu’un bon français leur propose de les aider à passer la ligne de démarcation. Malheureusement c’est un traître à la botte des allemands qui les livre purement et simplement ; seul Théophile arrive à se sauver. Gaston se souvient que pendant son interrogatoire il affirme vouloir rejoindre la zone libre et à l’interprète qui le nargue de lui promettre de lui envoyer une carte postale de Marseille. En « avant-première » Il déclare également que la France a perdu une bataille mais pas la guerre ! Jugés au château de Buxy dans la grande salle ornée de têtes de sangliers, ils sont condamnés tous les 3 à mort pour le meurtre de la sentinelle allemande de Fismes qui ne s’est jamais réveillée.

Ils doivent parcourir à pied, à coups de crosse dans le dos les 15 kilomètres qui séparent le château de Chalon-sur-Saône et ils sont incarcérés dans une cellule glaciale, sans nourriture du quartier allemand de la prison.

Dans la cours de la prison, après discussion avec d’autres détenus ils échafaudent des projets d’évasion mais au bout d’une semaine ils doivent partir pour l’Allemagne où la condamnation à mort doit être confirmée et exécutée. Ils se rendent à pied à la gare sous bonne escorte (de braves gens qui les croisent leur donnent du pain) et embarquent dans un wagon de voyageurs d’un train à destination de l’Allemagne. En gare de Dijon ils arrivent à descendre du train par la fenêtre du compartiment où ils étaient retenus et ils montent dans un autre train allant en sens inverse. Des agents Sncf les dissimulent sous des sacs dans le wagon postal. Arrivés à paris, les cheminots les aident à sortir de la gare en évitant les contrôles car ils n’ont plus aucun papier d’identité ni argent.

Un ancien patron de Gaston qui vit dans le 16ème arrondissement les aide en leur donnant du ravitaillement et en leur payant les billets de train à destination de Moulins. Arrivés à Moulins on leur conseille de ne se fier à personne mais d’aller se confesser…et c’est à Decize que le curé leur donne l’adresse d’une ferme proche de la ligne de démarcation en leur recommandant de ne se déplacer qu’à pied (surtout pas les transports en commun). Après s’être restaurés et avoir dormi dans cette ferme, au petit matin, une hache chacun sur l’épaule comme pour aller couper du bois ils se dirigent vers une saignée dans la forêt pour passer la ligne de démarcation. Les patrouilles allemandes passent à heure fixe et c’est donc sans grande difficulté que les 3 amis franchissent l’obstacle. Un régiment de l’armée d’armistice a hissé en haut d’un mat un drapeau qui leur indique la direction à prendre. Ils arrivent dans un village de l’Allier au nom prédestiné qui s’appelle « Chapeau ». De là les militaires français les routent vers Neuilly-le -Real où les gendarmes leur donnent leur feuille de route individuelle et les billets de train pour rejoindre le camp militaire de Sainte Marthe à Marseille où ils pourront s’engager.

A la gare Saint Charles de Marseille une dame leur indique le chemin du camp et leur paye les billets du tram. Une fois arrivés sur place chacun fait une déclaration sur l’honneur concernant leur identité et leur âge. Charles d’origine italienne rejoint la Légion, alors que Gaston et Jean embarquent à bord du bateau « Gouverneur Général Chanzy » pour l’Algérie. Ils débarquent à Oran et découvrent à leur arrivée le café salé car la ville n’avait plus d’eau douce. Gaston ayant perdu son contrat d’engagement et il doit en signer un nouveau. Sa carrière militaire commence donc officiellement le 12 février 1941 dans l’Armée d’Armistice française (100 000 hommes).

Il rejoint comme unité le 66ème Régiment d’Artillerie d’Afrique (régiment hippomobile) à Eckmühl qui est un quartier d’Oran. Il est muté ensuite dans un groupe d’artillerie motorisé de la Légion Etrangère à Sidi Bel Abbès équipé de Citroën-Kégresse. Par la suite il est affecté dans l’artillerie de montagne au 68ème Régiment d’Artillerie d’Afrique (68 RAA) stationné à Tiemcen. Pour Gaston les premiers contacts avec les imposants mulets sont difficiles n’ayant pas de prédisposition à ce sujet. Gaston se rend rapidement compte que ces mulets sont loin d’être « bête » et font la différence entre ceux qui les traitent bien et ceux qui les maltraitent. C’est dans cette unité que Gaston effectue le peloton d’élève brigadier et celui de maréchal des logis. Les places sont chères, l’artillerie de montagne est très exigeante, il faut apprendre à souffrir sans jamais se plaindre et il y a une discipline de fer. N’ayant qu’une instruction scolaire primaire Gaston étudie la nuit dans les escaliers (seul endroit éclairé après l’extinction des feux) avec l’aide des camarades les plus instruits qui lui donnent des leçons car l’instruction général sur le tir d’artillerie demande des connaissances en mathématiques assez poussées.

Après 18 mois de service Gaston Giffey est maréchal des logis et il est chargé d’une batterie d’artillerie avec ses camarades Pérard, Lagarrigue et Vidal. Le capitaine Delseriès qui les aiment bien les a nommés chef de pièce à Sebdou.

Il y reçoit un petit cheval Barbe tout juste débourré qui répond au nom de Ramsès.

Gaston se souvient de cette période « agréable » faite de longues sorties à cheval, de marches de 60 kms, d’exercices militaires, de manœuvres, de chasses aux sangliers où les gazelles sont épargnées et des petits déjeuners agrémentés de vin de Mascara et d’Olives.

Suite au débarquement du 8 novembre 1942, l’opération « Torch », et le débarquement des troupes américaines et anglaises en Afrique du Nord, les troupes françaises commencent à être équipées par les alliés. En Mai 1943 la général Giraud met sur pied le Bataillon d’assaut qui très vite prend le nom de Bataillon de Choc.

Après avoir été informé par son capitaine qu’un officier recrute pour un bataillon parachutiste, Gaston Giffey se porte volontaire et intègre le 23 juin 1943 le Bataillon de Choc stationné à Staouéli.

Commence alors pour Gaston un long périple pour participer à la libération de la France…

L’entrainement ????

La Corse était occupée par les allemands et les italiens, mais l’Italie cesse les hostilités aux termes d’un armistice rendu public le 8 septembre 1943.

Embarqués dès le 13 septembre à bord du sous-marin Casabianca, Gaston est parmi les 109 hommes du bataillon de Choc qui débarquent à Ajaccio le lendemain 14-09-1943.

En juin 1944 c’est la prise de l’île d’Elbe.

En août 1944 le débarquement de Provence.

Le 10 septembre 1944, Talant aux portes de Dijon.

Octobre 1944, les durs combats de Haute-Saône et des Vosges (cote 820, Servance…).

Le 20 novembre 1944, l’entrée dans Belfort.

De décembre à Février 1945, la libération de l’Alsace, Masevaux, col du Hundsruck, Jebsheim, Durrenentzen.

Avril 45, franchissement du Rhin et la campagne d’Allemagne.

Le 8 mai 1945 à l’Arlberg en Autriche ;

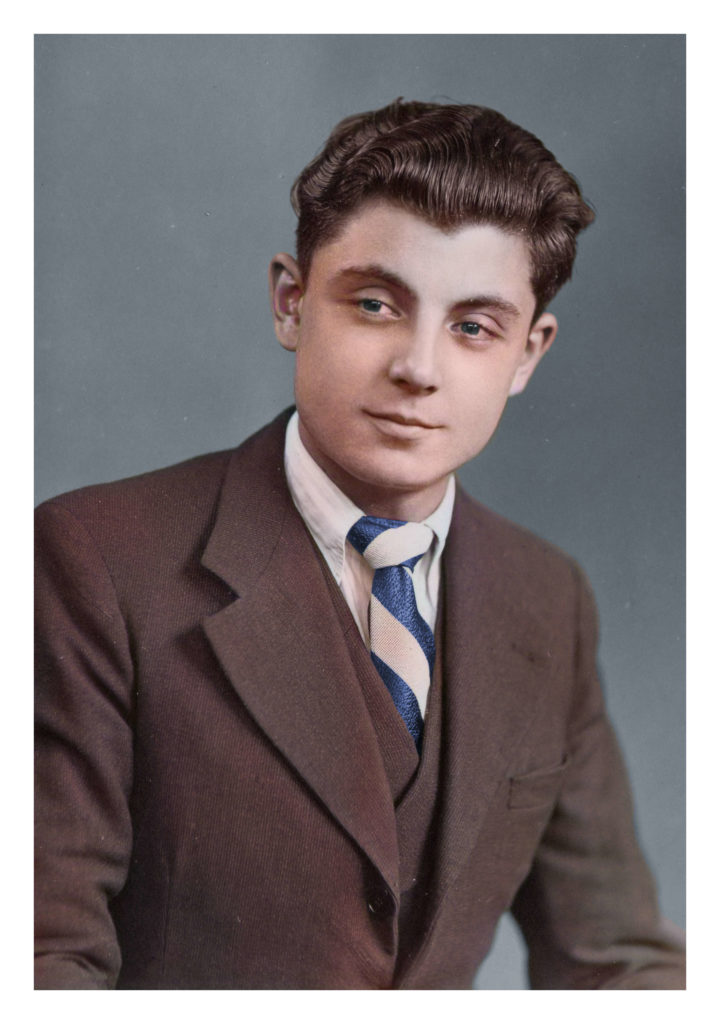

Marcel HENON 1921 – 1996

Marcel, Lucien, Ernest est né le 18 février 1921 à Hautes-Rivières dans les Ardennes. Il est le fils d’Anselme Hénon et d’Adolphine Godard.

Son père rentre des tranchées de la première guerre mondiale, gazé par l’ypérite. Son père décède en 1926, et laisse 3 orphelins qui sont déclarés pupilles de la nation .

Lorsque Hitler envahit la Belgique , Marcel s’engage volontairement le 26 octobre 1939 (il a18 ans et est étudiant) à l’intendance militaire de Mézière au titre du dépôt d’infanterie n°23 où il arrive le 28 octobre en tant que soldat de 2ème classe. Le 21 novembre, il est affecté à la compagnie d’instruction. Il est nommé au grade de caporal le 20 mars 1940. Le 1er avril, il est admis au centre d’instruction des élèves sous-officiers de Fontenay-le-Comte. Il revient dans son unité le 20 mai 1940 et combat sur la Loire. Les Allemands avancent rapidement, l’armée française recule. Elle est mal équipée, mal commandée, démoralisée et défaitiste. De part son histoire familiale , Marcel accepte mal cet état d’esprit et ne supporte pas l’idée de la défaite. Au 20 juin 1940, sa compagnie est décimée. Il ne reste plus que 5 soldats isolés et sans vivres. Ils sont fait prisonniers à Vallet(Loire-Atlantique). Les Allemands les regroupent , mais sont débordés par l’afflux de prisonniers . Le lendemain matin, Marcel voyant la « pagaille générale » en profite, plonge dans la Loire et reste dans l’eau jusqu’au départ de la colonne.

Il décide de marcher en direction de Nantes et son objectif est d’atteindre la côte pour rejoindre l’Angleterre. Il est aidé par un paysan, qui lui donne un bleu de travail pour passer inaperçu et des vivres. Malheureusement, le 22 juin, il croise une colonne de l’armée allemande avec deux officiers en-tête, qui remarquent ses brodequins militaires. Il est interrogé et capturé à nouveau. Le soir, la colonne bivouaque dans les vignes. Ses chaussures ont été confisquées par les officiers pour l’empêcher de fuir. Mais il profite de l’obscurité et du fait que les sentinelles aient abusé du Muscadet local, pour ramper entre les vignes .

Le 24 juin, après avoir volé un vélo, il arrive à Noirmoutier. Mais les Allemands sont déjà là, rendant un embarquement impossible. Il se présente à la Gendarmerie de Noirmoutier le 10 juillet 1940 et avec la complicité de celle-ci et des habitants il va rester sur l’ile jusqu’en mars 1942. Le 10 avril 1942, il se réengage pour 1 an par devant le commandant du 23ème Régiment d’Infanterie au titre du 1er Régiment de Tirailleurs marocains (1R.T.M.). Il embarque à Port Vendres le 21 juin 1942 et débarque à Oran le 23. Il passe la frontière algéro-marocaine le 25 juin. Arrivé au 1er RTM il est affecté à la 4ème compagnie qui devient la première compagnie à partir du 16 janvier 1943. Le 23 janvier 1943, Marcel Henon est nommé au grade de caporal.

Le 1er RTM fait parti de la 4ème Division de Montagne Marocaine (4ème D.M.M.).

Après que les américains débarquent au Maroc le 8 novembre 1942, le corps expéditionnaire français est reconstitué. Marcel embarque le 23 septembre 1943 à Alger et débarque avec la 1ère compagnie à Ajaccio le 25. La compagnie participe activement aux combats de libération de l’île de beauté jusqu’au 30 septembre. Le 7 octobre, ils rendent les Honneurs au Général de Gaulle sous la pluie.

Pour ses faits d’armes, la première compagnie est citée à l’ordre de l’Armée :

« Magnifique unité qui au cours d’une audacieuse opération de nuit a enlevé le 30 septembre 1943 la position du col de San-Stéphano solidement tenu et organisé. A par son action digne des plus beaux faits d’armes des troupes marocaines ouvert la route à notre progression, a en outre causé un préjudice considérable à l’ennemi qui a laissé entre ses mains 3 morts, 11 prisonniers dont un officier, 2 canons de 75, 7 véhicules automobiles, une quantité considérable d’armement de vivres et de munitions ».

De janvier à Mars 1944, la compagnie effectue de nombreux exercices et marches et poursuit au quotidien son entrainement. Le 27 mars 1944, le personnel quitte Ajaccio sur un L.S.T. vers 8h et navigue en convoi pour arriver à Pozzoli près de Naples vers 19h30 puis débarque à 23h. Pour la petite histoire la compagnie visite le 31 mars Pompeï et Naples le 3 avril 1944. Le 28 mars, Marcel est nommé au grade de caporal-chef.

La campagne d’Italie débute le 9 avril 1944 pour la 1ère Cie du 1er RTM et combat jusqu’au 30 mai 1944. A partir du débarquement de Normandie du 6 juin 1944, la campagne d’Italie devient un théâtre d’opérations secondaire en Europe de l’Ouest. Le 10 juin, la compagnie visite Rome avant de reprendre le combat dans le secteur de Sienne. Dans le journal de Marche de la 1ère compagnie, on peut lire en date du 1 juillet 1944 : « A 13h30 patrouille HENON vers 49I puis pentes nord de 495, disperse une patrouille ennemie d’environ 10 hommes. découvre un observatoire ». Le 20 juillet a lieu une prise d’armes au nord de Sienne avec remise de la Croix de Guerre au Fanion du Bataillon. Le 25 juillet ,Marcel et ses camarades reviennent à Naples en L.S.T.

Après le débarquement de Provence le 15 août 1944, Marcel est de retour en France avec son unité lorsqu’il débarque au port de l’Estaque à Marseille le 15 septembre 1944 (Embarquement à Pozzoli le 12, passage du détroit de Bonifacio le 13, arrivé à l’Estaque le 14 et débarquement le lendemain).

Le 30 septembre la compagnie effectue une reconnaissance à Briançon avant de s’installer à la Vachette le 1er octobre 1944. Les patrouilles et reconnaissances se succèdent dans les Alpes tous le mois d’octobre jusqu’au déplacement de la compagnie de Briançon à Grenoble le 26. Ils défilent devant le général de Gaulle le 5 novembre 1944. Le 9 novembre, la 1ère compagnie est désignée pour participer au défilé du 11 novembre à Paris (trajet pour y aller : Grenoble – Chalon-sur-Saône – Paris). Après son retour à Grenoble l’ordre de départ est donné pour participer à la libération de la dernière grande région française aux mains des nazis…l’Alsace!

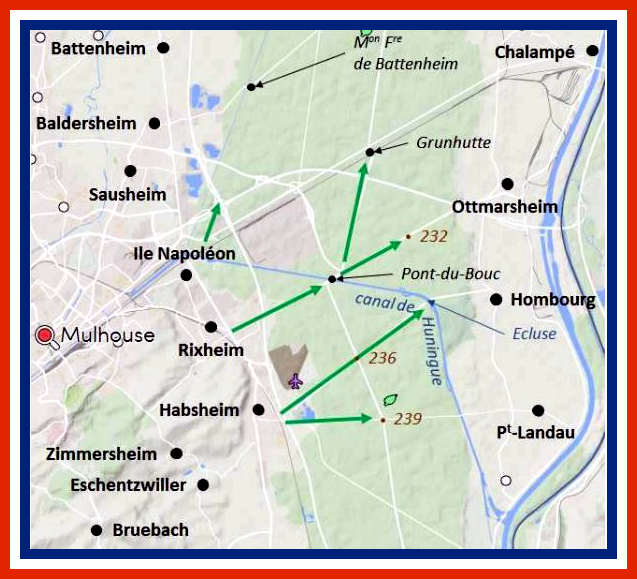

Le 20 novembre le 1er RTM quitte Grenoble et arrive à Lure en cours d’après -midi pour repartir le 23 au soir et arriver le 24 novembre 1944 à Bourbach…Marcel est au porte de l’Alsace. La 1ère compagnie va prendre position au nord-Est d’Habsheim. La température est glaciale (-20°) et la neige abondante (1m). De nombreux marocains souffrent de gelures aux pieds. En face, les allemandes se battent jusqu’au dernier homme sans esprit de recul. La bataille d’Alsace est une des plus terribles qu’ils affrontent depuis le départ d’Afrique du Nord.

Le 30 novembre 1944, la 1ère compagnie est mise à la disposition du 2ème Bataillon et arrive à 11h au Pont du Bouc. Vers 15h commence les premiers bombardements et les premiers blessés. A 16h, elle reçoit l’ordre d’aller renforcer la 8è Cie au carrefour 232 dans la partie nord de la forêt de la Hardt. Elle y arrive vers 19h30 et prend de plein fouet une contre-attaque allemande seulement 1h après, qui occasionne de nombreux tués et blessés. Le 1er décembre, elle occupe l’écluse 43 au nord de l’île Napoléon et se retrouve dans l’impossibilité de manœuvrer étant l’étroitesse du contact. L’ennemi resserre son encerclement, toujours sous un bombardement intense. Le 2 décembre, la compagnie est relevée à partir de 17h30 et doit tenir une tête de pont de 800m à Pont du Bouc. Le 3 décembre, un violent bombardement d’artillerie se déclenche sur leur position et les allemandes attaquent avec des chars et de nombreux soldats.. Les survivants du IIème Bataillon se replient dans la nuit du 6 au 7 décembre et arrivent à Rixheim. Au cours des combats du 30 octobre1944 au 06 décembre1944 la première compagnie comptabilise 7 tués, 31 blessés et 53 disparus ou fait prisonniers sur un effectif de départ d’environ 130 hommes. Les éléments qui restent permettent seulement de reconstituer une section. Lors des combats de la forêt de la Hardt dans le secteur du Pont du Bouc du 28 novembre au 6 décembre 1944 le 1er RTM a eu 162 tués, 349 blessés et 290 portés disparus.

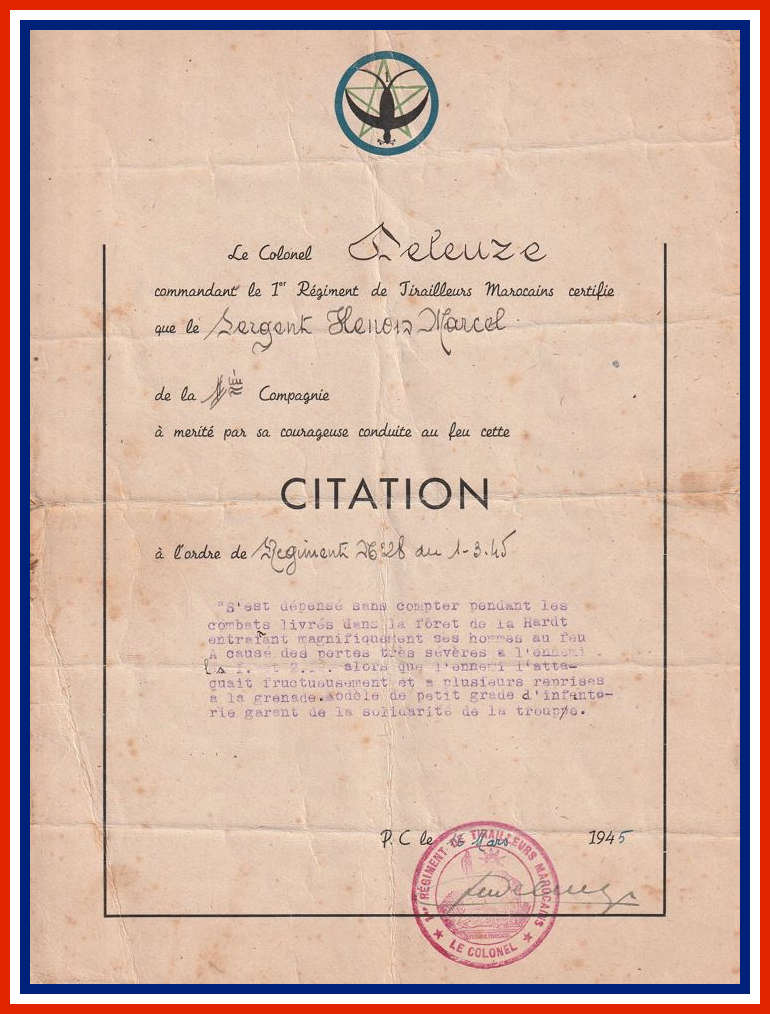

Début décembre 1944 il obtient une première citation à l’ordre du Régiment avec attribution de la Croix de Guerre 1939-1945, lors des terribles combats de la Hardt :

« Le sergent Henon Marcel de la 1ère Compagnie du 1er Régiment de Tirailleurs Marocains s’est dépensé sans compter pendant les combats livrés dans la forêt de la Hardt entrainant magnifiquement ses hommes au feu. A causé des pertes très sévères à l’ennemi les 1er et 2 décembre 1944 alors que l’ennemi l’attaquait fructueusement et à plusieurs reprises à la grenade. Modèle de petit grade d’infanterie garant de la solidarité de la troupe ».

Courant décembre suite aux lourdes pertes la compagnie doit être remise sur pied avec entre autre l’arrivée de renfort (26 gradés et tirailleurs le 22 décembre). A son départ d’Illfurth le 23 décembre vers le secteur de Ferrette (Rixheim – Eschentzwiller – Sondersdorf) l’effectif est de 95 gradés et tirailleurs. Le 27 décembre, la compagnie est à Magnoncourt . Marcel est nommé au grade de sergent à compter du 1 janvier 1945. Le réveillon de l’an se fait entre européens et marocains en présence du Colonel Petet.

Le 4 janvier 1945, la 1ère Compagnie arrive à Fellering (vallée de Thann) et relève le 5 une compagnie du 3ème Régiment de Tirailleurs Algériens (3ème R.T.A).

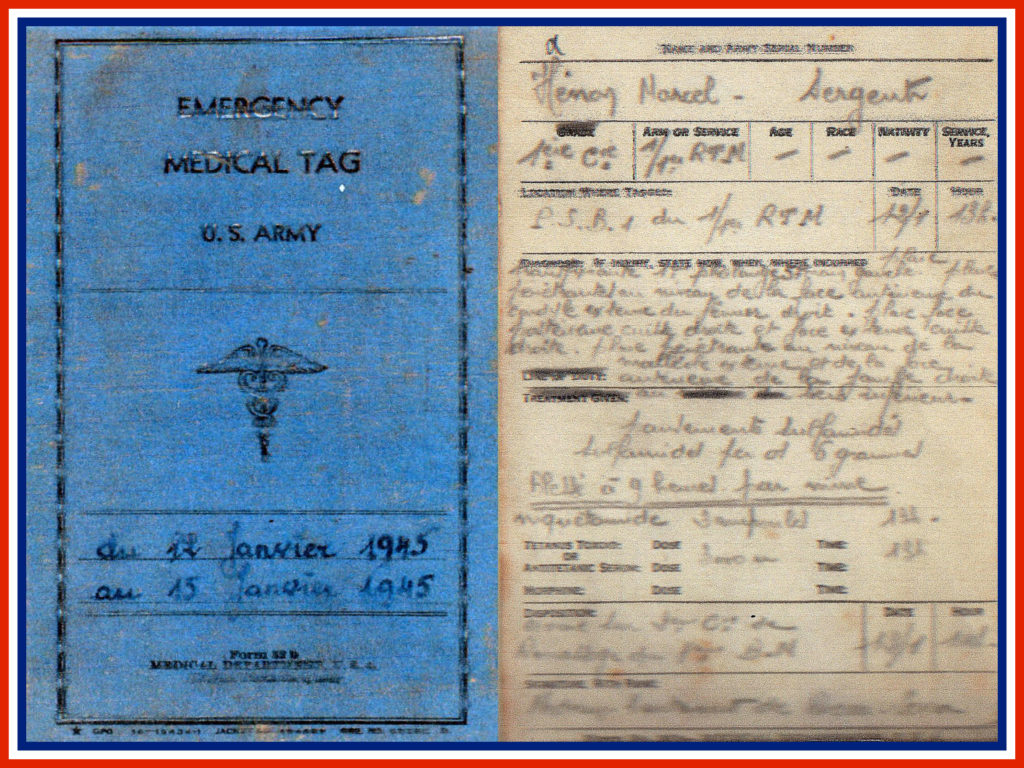

Le sergent Marcel Henon saute sur une mine anti personnelle, le 12 janvier 1945 à Fellering (68). Il touché par plusieurs éclats dans la jambe droite et la main gauche et est évacué vers l’hôpital militaire de campagne n°421 qui se trouve à Remiremont.

La campagne d’Alsace s’achève ainsi pour lui.

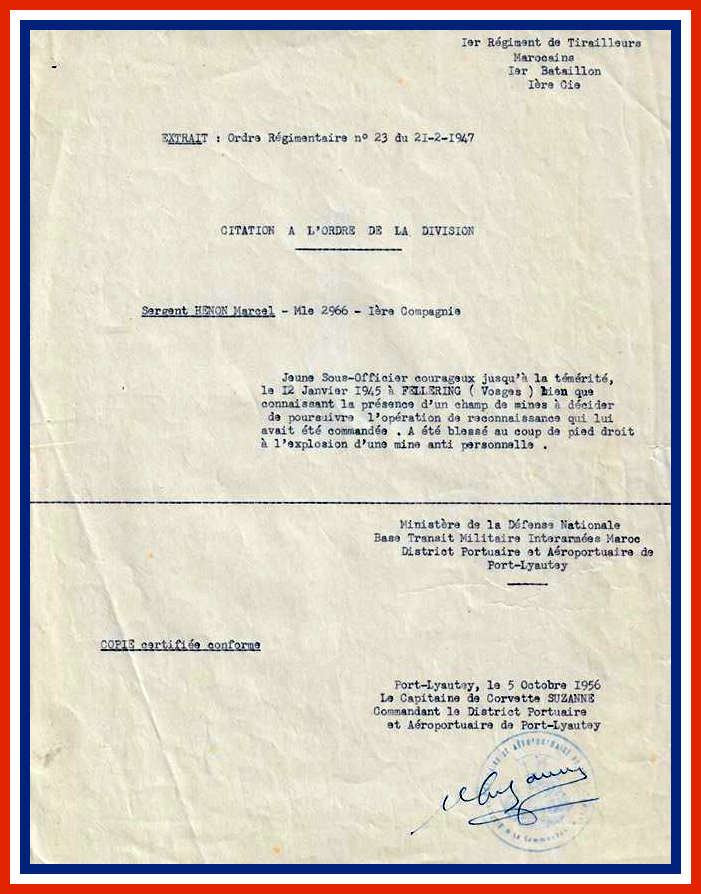

Le sergent Hénon est cité à l’ordre de la Division :

« Jeune sous-officier courageux jusqu’à la témérité, le 12 janvier 1945 à Fellering (Vosges) bien que connaissant la présence d’un champs de mines a décidé de poursuivre l’opération de reconnaissance qui lui avait été commandée. A été blessé au coup de pied droit à l’explosion d’une mine anti personnelle ».

Le 17 janvier 1946 il se réengage pour 2 ans au titre du 1er RTM, Ier Bataillon, 1ère Cie. et est en garnison à Nice.

Il se marie le 14 septembre 1946 avec Melle Yvette Girodon.

Ils ont la joie d’accueillir au sein de leur nouveau foyer, 5 enfants (2 décèderont malheureusement en bas âge).

En janvier 1947 il passe au grade de sergent-chef. Il rejoint avec son unité le Maroc et débarque à Casablanca le 20 septembre 1947 (embarque à Toulon le 15-09-47 sur le LST 508).. Il est stationné à Port Lyautey et se rengage pour 2 ans. Il est nommé au grade de sergent-Major le 1 juillet 1948. Il embarque à Oran sur le navire S/S « Pasteur » le 25 mai 1950 et arrive à Saïgon en Indochine 11 juin 1950. Le 1er janvier 1952, il est nommé au grade d’adjudant. Il revient par avion en métropole et atterri à Paris le 24 septembre 1952. Le 11 octobre 1952 il embarque à Marseille sur le navire S/S « Lyautey » et arrive à Casablanca le 13. Il est nommé adjudant-chef en date du 1 octobre 1955. le 13 avril 1959, il est affecté à Bourg-en-bresse où se trouve le IIème Bataillon du 1er RTM. Le 1 septembre 1961, il traverse à nouveau la Méditerranée sur le navire S/S « Sidi Ferruch » pour retourner en Algérie où il est affecté au 22ème Régiment de tirailleurs. Le 22 février il retourne à Bourg-en-Bresse en embarquant à Philippeville sur le navire S/S « ville de Bordeaux ». Il est rayé des contrôle de l’armée en 1965.

Après son départ de l’armée, Marcel Travaille chez R.V.I.( Renault Véhicules Industriels ) en gestion du personnel.

A sa retraite en 1976, Marcel et son épouse mènent une vie plus tranquille.

Marcel aime jardiner, faire quelques voyages ( Corse , Alsace suite à des invitations de villes libérées) et faire de nombreuses retrouvailles avec ses anciens combattants dispersés dans toute la France.

Il revient en Alsace en novembre 1994 , invité par les villes de Colmar et Mulhouse pour le cinquantième anniversaire de la libération.

Marcel Henon décède le 15 avril 1996 à Viriat (01) à l’âge de 75 ans des suites de maladie.

Marcel Henon pour son engagement sans faille au service de la France est titulaire de :

Chevalier de la Légion d’Honneur,

La Médaille Militaire,

La Croix de Guerre 1939-1945 avec 2 citations,

La Croix de Guerre des Théâtres d’Opérations Extérieurs,

La Médaille des blessés 1939-1945,

La Croix du Combattant Volontaire 1939-1945,

La Médaille Commémorative 1939-1945 avec agrafe FRANCE-AFRIQUE – ITALIE – LIBERATION – ALLEMAGNE,

Médaille Coloniale avec agrafe EXTREME-ORIENT,

Médaille du Corps expéditionnaire Français d’Italie

Médaille du Corps expéditionnaire Français en Extrême-Orient,

Médaille Commémorative « opération maintien de l’ordre en AFN »,

Chevalier du Ouissam Alaouite Chérifien.

Nous remercions très sincèrement son fils pour le partage des archives familiales et les dons du sac à dos de Marcel Henon et du journal de Marche de la 1ère Cie du 1er RTM, afin que nous puissions rendre l’hommage qu’il mérite ainsi qu’à tous ses camarades du 1er R.T.M qui par centaines ont fait le sacrifice de leur vie pour nous libérer.

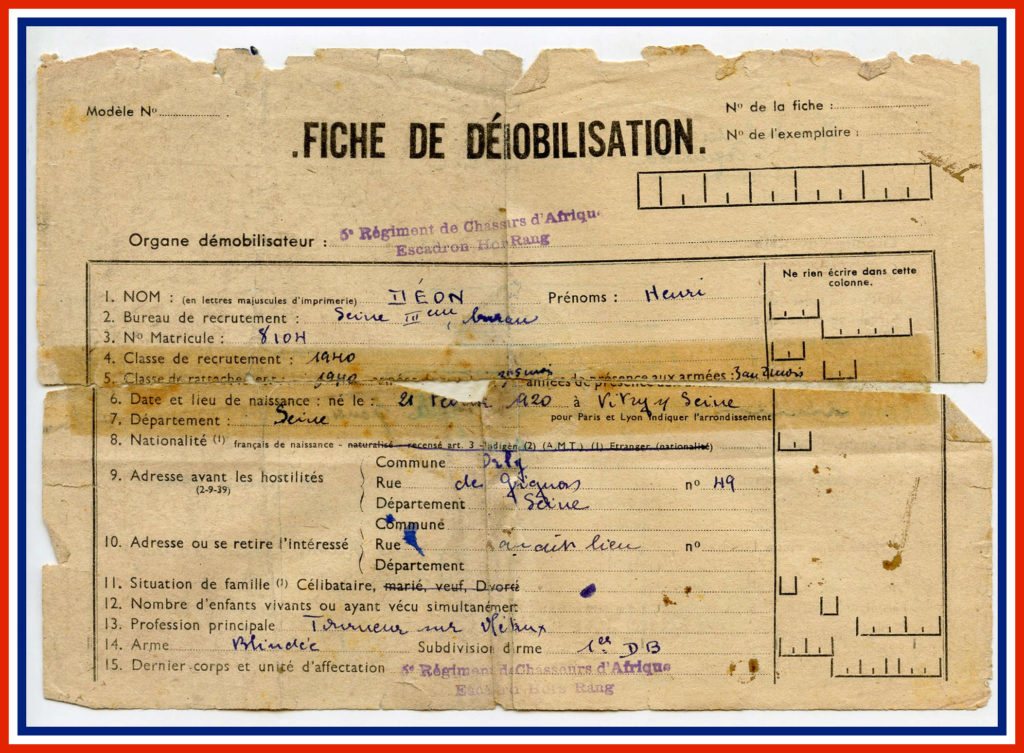

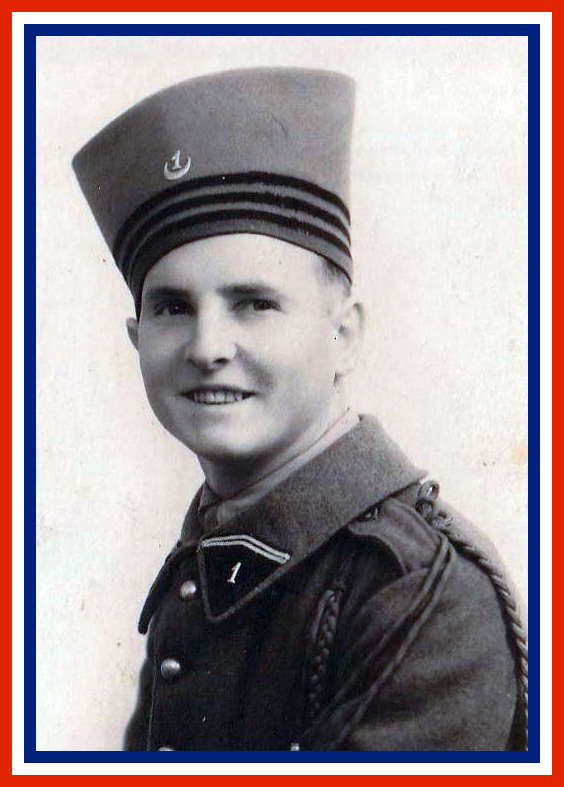

Henri Louis Paul DEON 1920 – 2016

Henri Déon est né le 21 février 1920 à Vitry-sur-Seine (94) au foyer de Marcel Déon et Marguerite Dutoit. A partir de 1923 ils habitant à Orly.

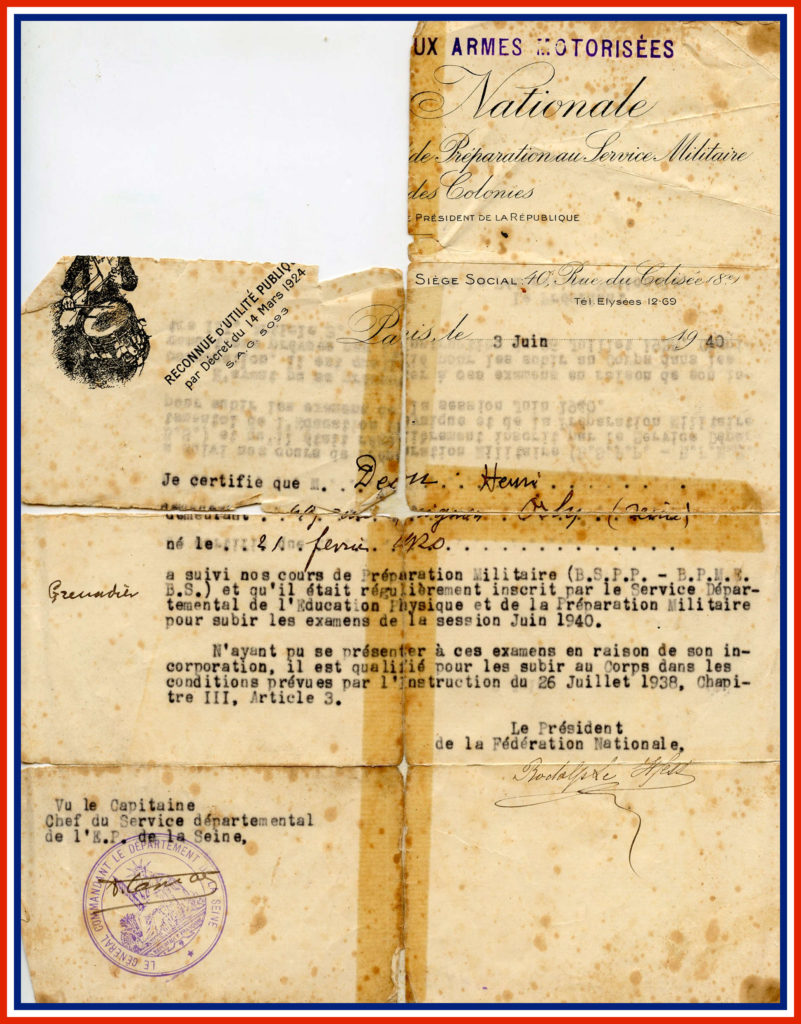

En 1940 il suit avec tous les jeunes de son âge, les cours de préparation militaire (Brevet Préparation Militaire Elémentaire).

Comme l’indique le document ci-dessous, il devait passer les examens finaux à la session de juin 1940 mais en raison des évènements il ne les passera jamais.

Au moment de sa mobilisation le 9 juin 1940 il exerce la profession de Tourneur sur métaux. Il fait parti du 1er contingent de la classe 1940 et il est affecté au 51ème Régiment d’Artillerie Lourde à Angoulême au quartier Fayolle. Il n’aura pas le temps de participer aux combats.

Après l’armistice du 22 juin 1940 Henri et ses camarades sont fait prisonniers par les troupes allemandes et internés dans leur caserne pendant plusieurs semaines.

Puis il est versé dans un des premiers chantiers de jeunesse : celui du groupement 34 “Sully” à Mézières en Brenne dans l’Indre.

Le 20 février 1941 il est “libéré” du chantier de jeunesse et il rentre chez lui à Orly.

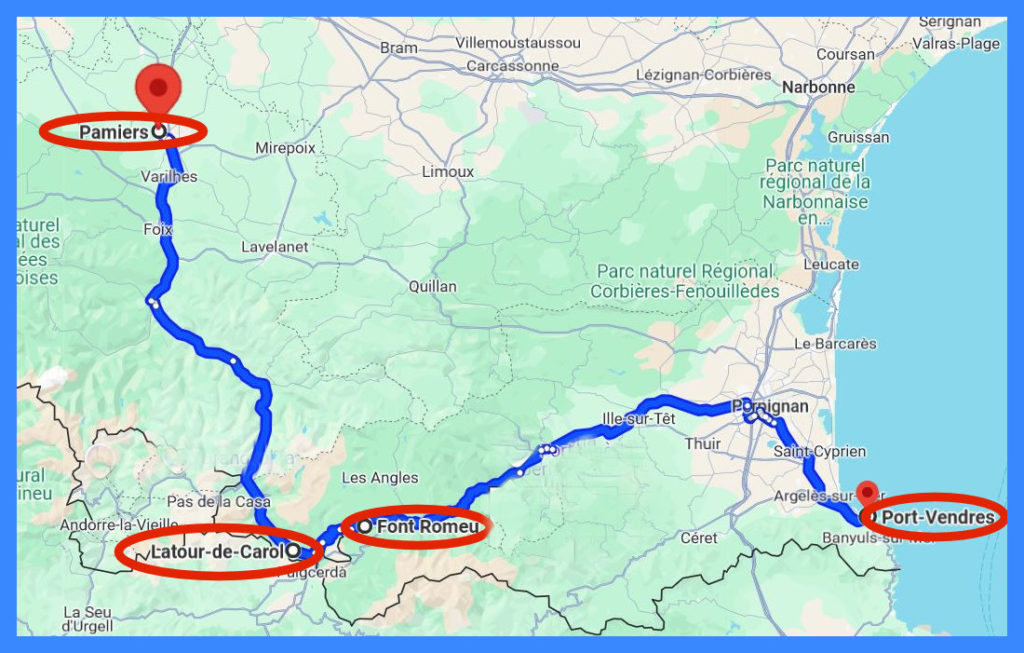

En raison de l’occupation allemande il décide le 9 mars 1941 de rejoindre la zone libre. Il passe clandestinement la ligne de démarcation en traversant le cimetière de la Rochefoucault. Son objectif est de rejoindre le Général de Gaulle et il va sillonner le sud-ouest en espérant trouver un échappatoire. Nous savons qu’il passé par Pamiers(09) – Latour-de-Carol(66) – Font-Romeu (66) – Port Vendres(66).

C’est à Port-Vendres, où il arrive début avril 1941, qu’il va rester 2 mois et demi et faire plusieurs “petits boulots” pour survivre (Docker, charbonnier, vigneron..) en attendant de trouver un moyen de rejoindre l’Afrique du Nord.

Par deux 2 attestations faites en 1988 nous apprenons que Monsieur Lebrun l’a fait embaucher aux “grands travaux de Marseilles” pour lui permettre d’accéder au port et préparer son évasion car il était très difficile de quitter la France à cause de la surveillance des commissions d’armistice allemande et italienne. Ainsi que Madame Dobis qui exploitait le bar des Sports à Port-Vendres où Henri venait après son travail, qui lui a remis quelques vivres avant d’embarquer clandestinement sur le “Gouverneur Général Cambon” entre le 18 et 19 juin 1941 en se cachant en fond de cale sous des cageots vides.

Arrivé dans le port d’Alger il débarque discrètement entre le 21 et 22 juin 1941. N’ayant aucune autorisation officielle de séjour en Afrique du Nord il va vivre en toute discrétion jusqu’au 8 novembre 1942 et le débarquement des Alliés (opération “Torch”). Comme civil va même y participer en prêtant main forte à aux policiers d’Alger qui s’étaient rallies aux nouveaux arrivants.

Dès le 11 novembre 1942 Henri Déon s’engage volontairement pour la durée de la guerre au 5ème Régiment de Chasseurs d’Afrique (5ème RCA) qui se trouvait à Alger.

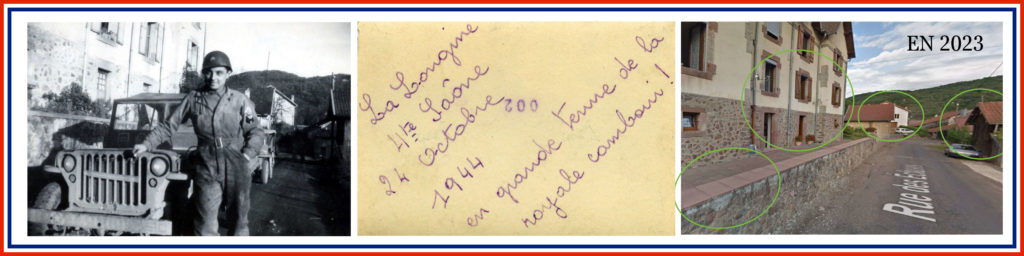

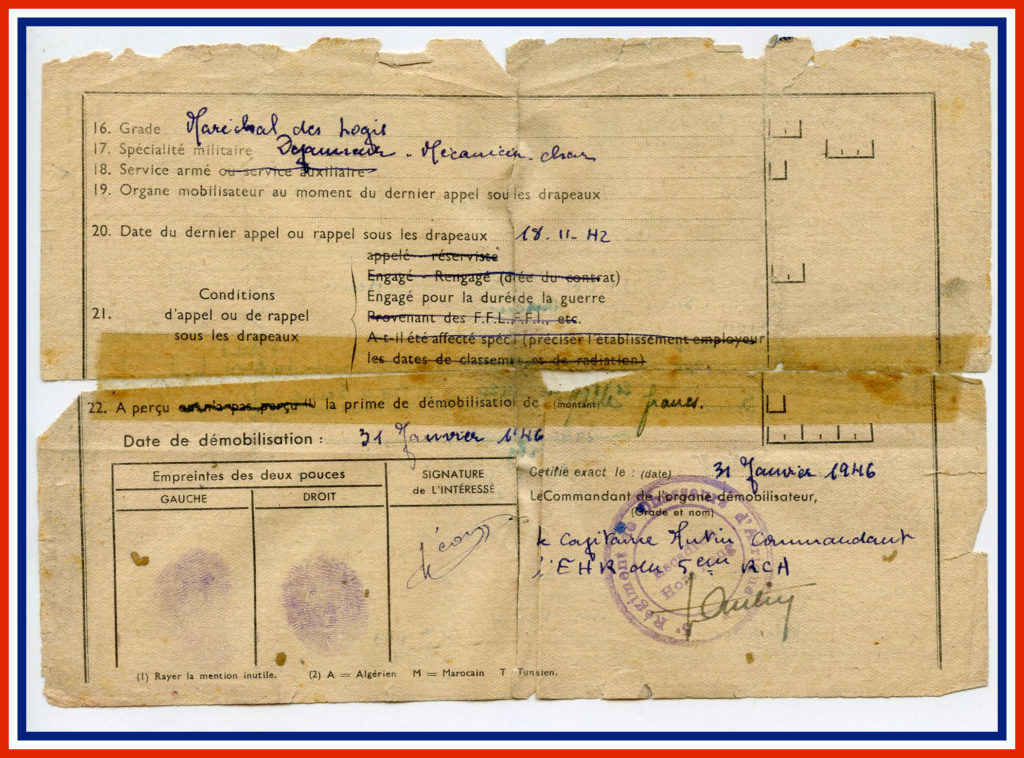

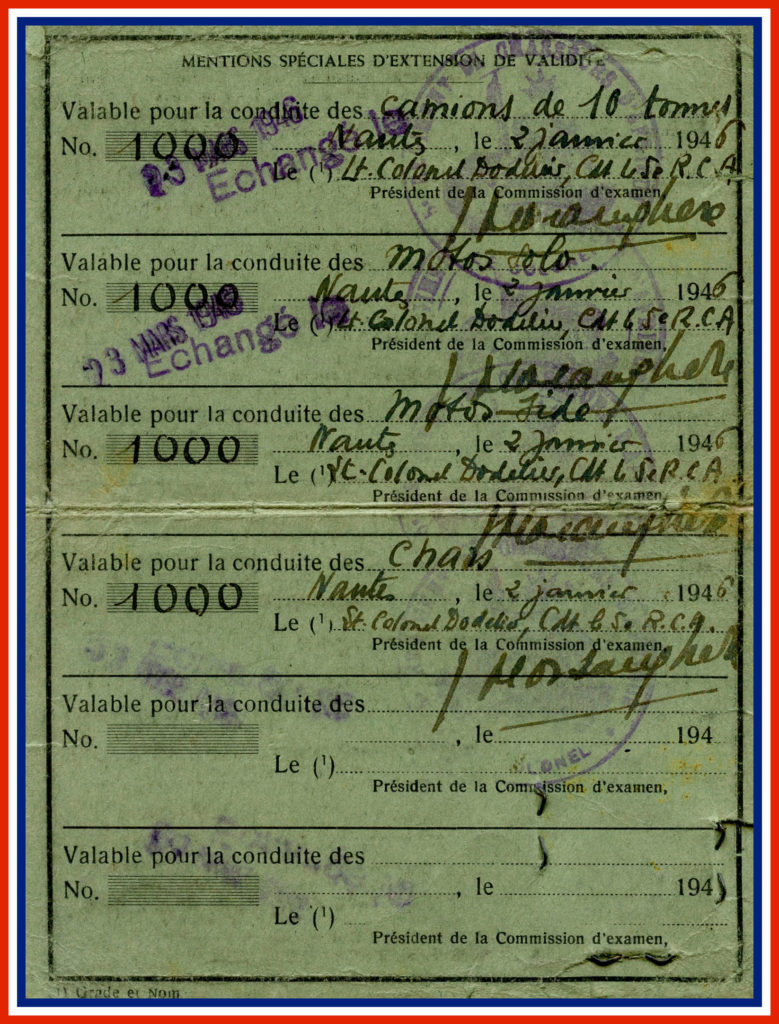

Il arrive au depot du ème RCA le 18 novembre 1942 son parcours est lié à celui du régiment jusqu’à la fin de la guerre. Il est affecté à l’Escadron Hors Rang (HER) et nommé au grade de brigadier à compter du 1er août 1943. Il a comme spécialité, celle de dépanneur-mécanicien des chars.

Un an plus tard il embarque dans le port d’Oran le 8 août 1944 et débarque à Saint-Tropez le 18.

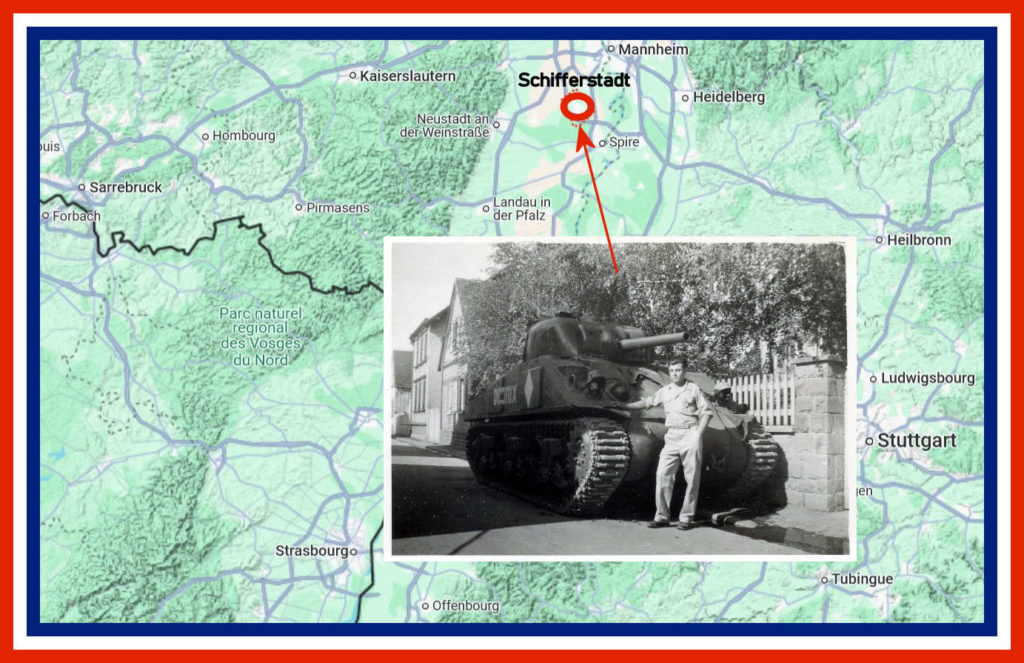

Il participe avec le Combat Command 2 de la 1ère Division Blindée (1 DB) à laquelle est rattaché le 5ème RCA à toute la campagne de France (vallée du Rhône – Haute-Saône – Vosges-Alsace) et à la campagne d’Allemagne (IL franchit la frontière franco-allemande le 5 avril 1945).

7

Le 12 août 1945 il est nommé au grade de Maréchal des Logis.

Après une période d’occupation en Allemagne, il rentre en France le 21 octobre 1945 et est définitivement démobilisé le 31 janvier 1946.

Il retourne à la vie civile et rentre à Orly.

Henri DEON est titulaire de :

– La Médaille des Evadés,

– La Croix du Combattant,

– la Médaille des Engagés volontaires avec agrafe.

Antoine CHALLET 1890 – 1961

Antoine CHALLET est né le 24/11/1890 à Saint Etienne (42).

Il s’engage le 3 août 1911 dans l’Artillerie Coloniale, puis passe au 7ème Régiment d’Infanterie Coloniale le 20/1/1912.

Il est décoré deux fois lors de la première guerre mondiale.

De retour au MARO, au 5ème Régiment d’Infanterie Coloniale du Maroc (5ème RICM) jusqu’au 3/8/1926 puis quitte l’ Armée comme Sous-Lieutenant de réserve.

Pour cette première période il est décoré de la Légion d’Honneur, de la Croix de Guerre 1914-1918, de la Médaille militaire, de la Médaille Coloniale avec agrafe Maroc et de la Médaille de Chevalier d ‘Anjouan et des Comores.

Le 2 septembre 1939 , il est mobilisé (à 49 ans) au 6ème puis 3ème Régiment de Tirailleurs Sénégalais (RTS).

Suite à la défaite française il est démobilisé le 15 août 1940.

Il se réengage le 9 février 1943 au titre de la 9ème Division d’Infanterie Coloniale et il est nommé Capitaine.

C’est en Corse, en mai 1944 qu’il passe au Bataillon de Choc.

Il est muté à l’ Etat-Major du Bataillon(Peloton Hors Rang).

Il participe aux combats de l’île d’Elbe, du débarquement de Provence et de la Campagne de France pour libérer la métropole du joug nazie.

Du fait de son grand âge et de son attitude très paternaliste envers ses hommes (à toujours cherché à minimiser les pertes) les Chasseurs l’appelaient respectueusement « Papa CHALLET ».

Il est démobilisé le 2 janvier 1946 et élevé au grade d’Officier de la Légion d’ Honneur.

Il reste dans l’ Armée au titre d’Attaché Administrateur de 1ère classe (Commandant)et reste en Allemagne.

Il quitte définitivement l’ Armée le 30 septembre 1950 à l’âge de 60 ans.

A la fin des années 50, Antoine CHALLET devient Président de l’Amicale des Anciens du Bataillon de Choc.

Il décède à Paris le 16 mai 1961.

Merci à Henri Simorre pour le partage du parcours d’Antoine Challet et son site incontournable concernant le Bataillon de Choc : https://1erbataillondechoc.forumactif.com/.

Maurice ANDRIEUX 1925 – 2020

Pierre Marie MORINAUX 1920 – 1945

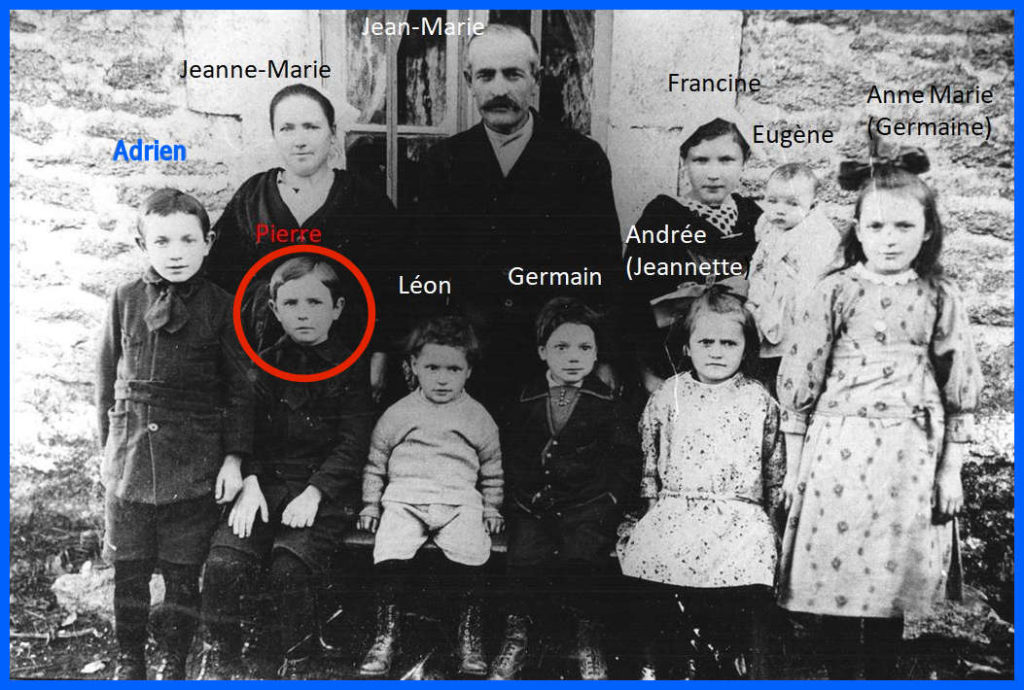

Pierre est né le 7 février 1920 à Berric dans le Morbihan.

Il est Issu d’une famille nombreuse composée de 10 enfants dont le père est tailleur de pierre.

Avant guerre il se forme au métier de menuisier.

Il est déclaré inapte pour l’infanterie et est affecté au Bataillon de l’Air n°109 à Tours, où il arrive le 8 juin 1940 en tant que soldat de 2ème classe.

Suite à la capitulation de la France, il est démobilisé le 22 juin 1940 et remis au camp de jeunesse(CJ) n°31 « Guynemer » à ARUDY(64), basé sur le plateau du Benou dans la vallée d’ Ossau dans les Pyrénées le 1 août 1940.

Le 25 août 1940 il est affecté au chantier de jeunesse d’Issoudun dans l’Indre et il est rayé définitivement des contrôles de l’armée le 1 octobre 1940.

Avec son frère Adrien, il franchit la ligne de démarcation et rejoint la zone libre ( nous n’avons pas d’autre information à ce sujet).

Le 23 janvier 1941 il embarque avec son frère Adrien à Marseille et débarque à Casablanca (Maroc) le 4 février 1941.

Le 1 mars 1941, il se réengage (avec son frère Adrien qui fête ses 20 ans ce jour-là) pour 3 ans à l’intendance Militaire de Rabat au Maroc au titre du 1er Régiment de Chasseurs d’Afrique (1 RCA).

Son engagement est à effet rétroactif au 1er janvier 1941.

Il passe la frontière algéro-marocaine à Oujda.

Il est nommé Brigadier par ordre n°52 du 4 avril 1942 à compter du 1 avril 1942.

Nommé Brigadier-chef par ordre n°72 du 8 juillet 1943.

Pierre Morinaux rejoint le 1er Cuirassier (par dédoublement du 1er RCA) en septembre 1943.

Il est nommé Maréchal-des-logis (Sergent) par ordre n°14 du mars 1944 à compter du 1 mars 1944.

Il « retrouve » son frère Adrien en février 1944 à Rabat au Maroc.

Il suit un entraînement intensif avec son unité afin de maîtriser parfaitement les chars Sherman livré par les Etats-Unis.

Début avril 1944, une commission américaine ainsi que le Général de Gaulle en personne inspectent son unité afin de valider son aptitude au combat.

Les hommes du 1er Cuir embarquent avec leur matériel à bords des LST(Landing Ship Tank) le 13 septembre 1944 à Oran (Algérie) et débarquent sur les côtes de Provence a St Raphael les 19-20 et 21 septembre 1944.

Le 1er Cuir est un Régiment de cavalerie de la 5ème Division Blindée qui est commandée par le Général de Vernejoul.

Dans le cadre de la campagne de libération du territoire national, Pierre va combattre au sein du 2ème Escadron – 2ème peloton du 1er Régiment de Cuirassiers (1er Cuir) qui est rattaché au Combat Command 4 (C.C.4) du Colonel Schlesser.

Pierre Morinaux est le chef du char Sherman M4A4 « LYNX » dont l’équipage se compose des membres suivants :

Chef de Char : Maréchal des Logis MORINAUX

Tireur : Brigadier-Chef HELMSMOORTEL

Conducteur : Brigadier PAGES

Aide-pilote : Cuirassier DURIEUX

Chargeur. : Cuirassier SALOMON

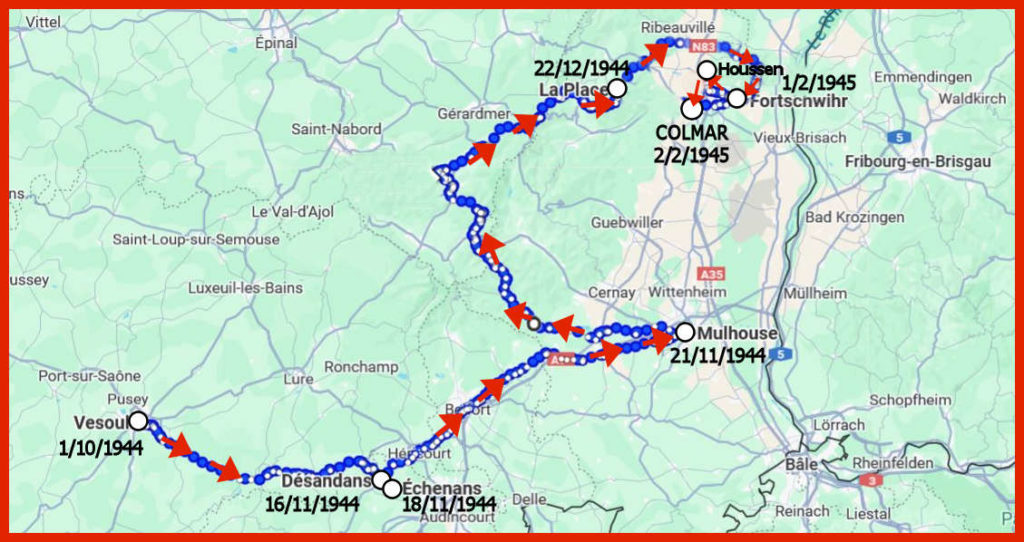

Une fois débarqué c’est en train que Pierre et les chars du 1er Cuir vont rejoindre le secteur de Vesoul(70) en octobre 1944. Le Régiment reçoit l’ordre de se fractionner dans les sous-groupements (A, B et C) du C.C.4 (Combat Command n°4) qui sont mis à la disposition de la 2e Division d’Infanterie Marocaine. Celle-ci a pour mission de rompre la position défensive autour de Belfort en portant l’effort sur Héricourt. Le C.C.4 est chargé d’exploiter l’attaque le long de la N.83 en direction d’Arcey-Héricourt.

On peut lire dans le journal de marche du régiment le 16 novembre 1944 :

Le sous-groupement « B » marche sur Aibre et les points à l’Est de Héricourt. Le sous-groupement « A » débouchera derrière lui d’Arcay vers Echenans et Héricourt. Le sous-groupement « C » est en réserve sur le même axe ; —le mouvement commence à 8 h. 40. Le peloton LEFEBVRE en tête est arrête par des abatis minés et une arme anti-chars. Le « Lynx » est tiré mais détruit un 75 Pak sans lui-même être atteint. Mercier, puis Courson, déployés à droite de Lefebvre, poussent avec lui jusqu’à Déscendans. Fouille très longue du village.

L’ensemble Escadron-Compagnie fait 180 prisonniers environ. Du matériel est pris dont deux 75 Pak. Grosses pertes à la Légion qui perd plus du tiers de ses combattants. A 16h, la progression reprend derrière le peloton GUIBOUT et les T.D. Aibre est pris sans résistance et gardé pour la nuit.

Pour son action lors de ces combats Pierre Morinaux obtient sa première citation :

« Chef de char particulièrement courageux et adroit. Le 16 novembre 1944 devant Descendans, arrêté par un abattis et tiré par un Pak 40 riposte et détruit un deuxième Pak 40. Le 18 à Echenans, exploitant le renseignement d’un prisonnier qu’il interroge lui-même, s’avance dans le champs de tir d’un 88 et le détruit avant même qu’il ait pu tirer ».

Cette citation comporte l’attribution de la Croix de Guerre 1939-1945 avec Palme.

Le 21 novembre 1944 il participe à la libération de Mulhouse.

On le retrouve avec son équipage, dans le journal de marche du 1er Cuir en décembre 1944 sur les contres-fort vosgiens le 22 décembre 1944 :

« Après une nuit passée en alerte, l’infanterie attaque le village de La Place appuyée par les chars. Les Allemands résistent, retranchés dans les maisons. « L’ASPIC » est mis en flammes par un Panther, tout l’équipage sort indemne. « LA NOE » détruit un Sturmgeschutz. Le « LAON » met le char allemand Panther hors de combat et le « LEOPARD » l’achève. Le peloton Lefebvre avec les tirailleurs poursuit le nettoyage de la Place. A 14 h., un deuxième Sturmgeschutz, manœuvré par Sciard se replie et est mis en flammes par le « LYNX ». Le peloton Courson nettoie un hameau et fait 20 prisonniers, dont un officier. Pendant ce temps, violents tirs d’artillerie sur LA CHAPELLE et La PLACE, qui, malgré tout, finit par tomber entre nos mains. »

Le 1 février 1945 :

» le 2ème Escadron du 1er Cuir à 9 chars et nettoie les bois qui séparent FORTSCHWIHR de NEUF-BRISACH. Attaque normale, sans pertes ; peu de prisonniers : une vingtaine à HEXENACKER. Tirs des chars à grande distance sur la route APPENWIHR—LOGELHEIM. Plusieurs camions sont détruits. Des coups au but sont marqués par un Jagdpanther.

A 18 h. le sous-groupement est relevé par les Américains. Il remonte vers 20 h. sur BISCHWIHR et va prendre position près de Houssen au milieu de la nuit, en vue d’attaquer COLMAR par le Nord. «

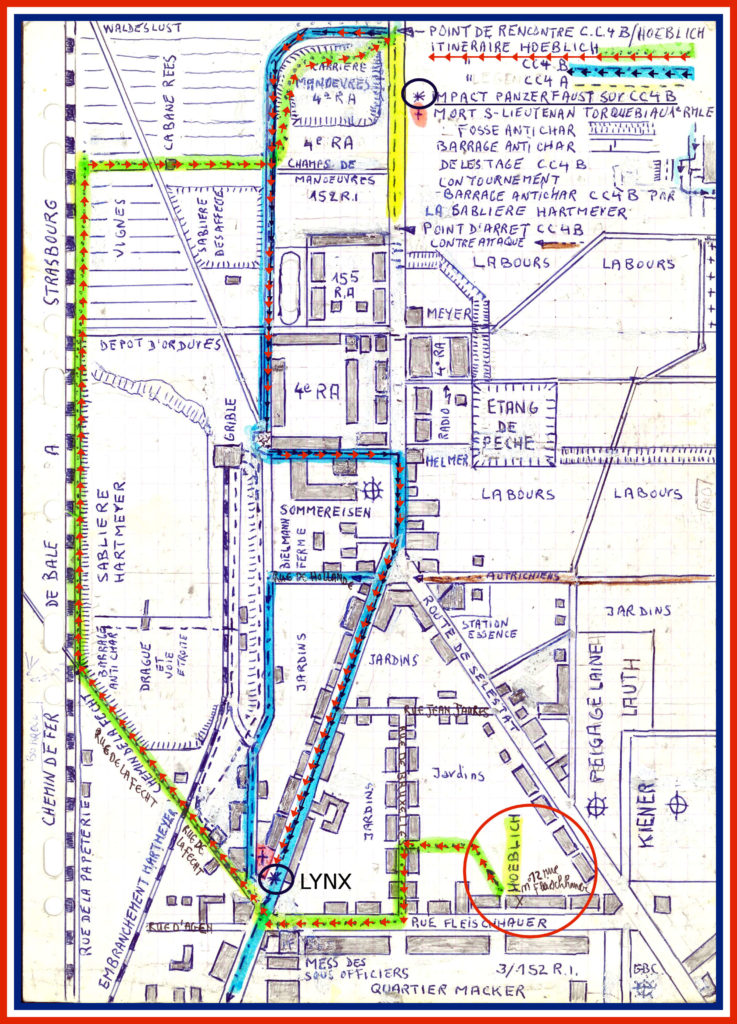

Le 2 février 1945, Le 109th Régiment d’Infanterie US de la 28th Division d’Infanterie américaine laisse l’honneur au C.C.4 d’entrer en premier dans Colmar.

» A 6 h. 30 le sous-groupement B démarre. Le Combat Command 4 attaque Colmar. Le sous-groupement de Preval doit traverser, la ville en vitesse, nord-sud, et établir ensuite des bouchons face au sud et à l’ouest. Le peloton Courson en tête tombe sur le fossé anti-chars et doit le contourner pour finalement entrer dans la ville par la route 83. Les Allemands sont surpris, et n’attendaient pas l’attaque sur ce côté-là. Pour l’Escadron, pas de résistances importantes, mais de petits groupes qui s’attaquent surtout à l’infanterie. »

Un jeune Colmarien réfractaire de 17 ans, Marceau Hoeblich, s’est porté, de nuit, à la rencontre de la colonne du C.C.4 et après avoir pris contact avec le lieutenant de Courson, il guide la colonne du C.C.4 afin de contourner les fossés antichars et rejoindre la route de Strasbourg (actuellement rue de la 1ère Armée).

Il raconte : » Je suis monté à l’arrière du char(le Lynx) de mes amis français en me cramponnant à la tourelle. Au carrefour de la rue Fleischhauer, un tir de Panzerfaust atteint le côté avant gauche qui déchenille. Je saute en bas du char et, en courant, remonte la colonne à l’arrêt jusqu’à la patte d’oie (route de Selestat) ».

Le « Lynx » du 2ème peloton est « bazooké » par un panzerfaust allemand…le Maréchal des Logis Pierre MORINAUX est blessé mortellement et 2 autres membres d’équipage sont blessés dans le char. La Légion qui les accompagne a 14 tués et blessés.

Malgré cela, le sous-groupement traverse la ville, assez compact, sans gros accrochages. Des prisonniers sont ramassés sur la place Rapp. Le sous-groupement atteint la Croix-Blanche, puis l’agglomération côte 214 devant WINTZENHEIM, vers 12h. 30. C’est l’objectif fixé. «

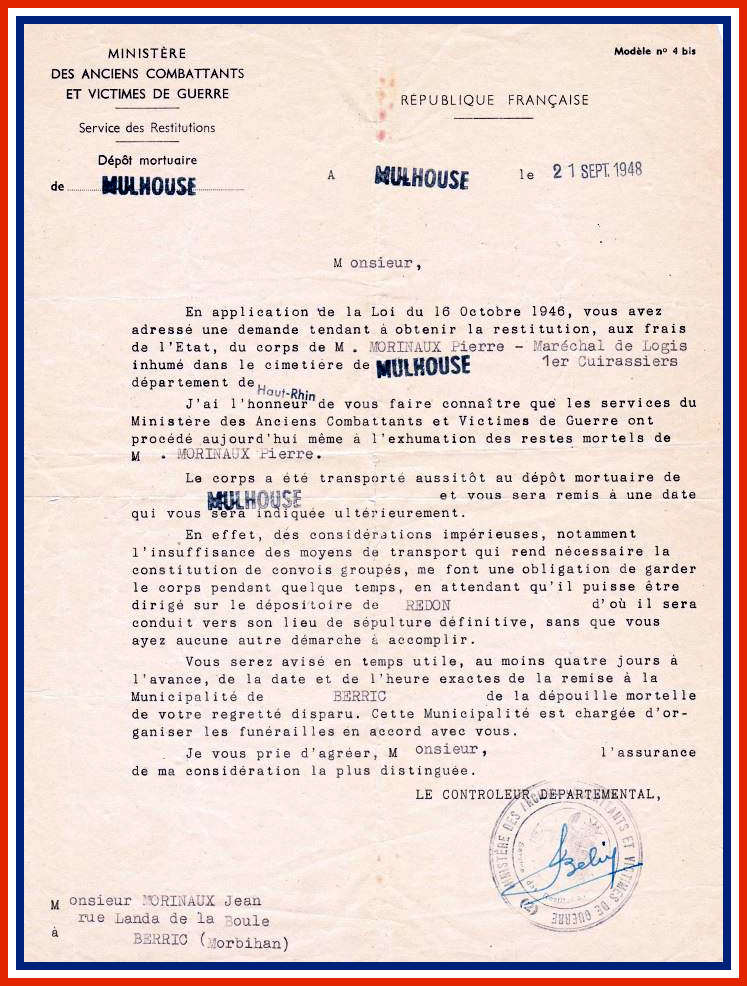

Pierre MORINAUX décède le 2 février 1945 des suites de ses blessures au 14ème Bataillon Médical (2ème Cie).

Il est inhumé provisoirement au cimetière de Sainte Marie aux Mines (68) puis à Mulhouse jusqu’en 1948 date à laquelle sa famille récupère son corps pour l’enterré dans le cimetière communal de Berric dans son Morbihan natal.

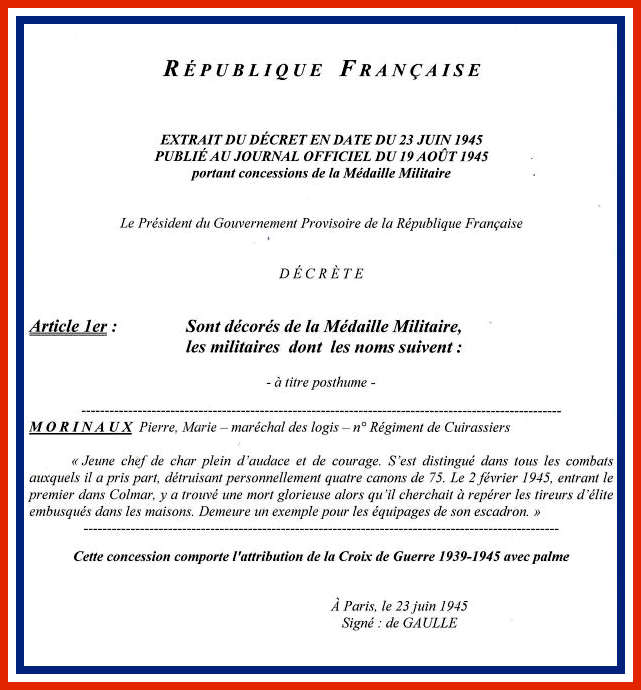

A titre posthume pour son sacrifice ultime on lui décerne la Médaille Militaire avec la citation suivante :

« Jeune chef de char plein d’audace et de courage. S’est distingué dans tous les combats auxquels il a pris part, détruisant personnellement 4 canons de 75. Le 2 février 1945 entrant le premier dans Colmar y a trouvé une mort glorieuse alors qu’il cherchait à repérer les tireurs d’élite ennemis embusqués dans les maisons. Demeure un exemple pour les équipages de son escadron ».

« Mort pour la France » …il devait fêter ses 25 ans le 7 février 1945.

Ce n’est en 2002 que Marceau Hoeblich, le jeune colmarien qui était grimpé sur le Lynx pour entrer dans Colmar, apprend du Général Sciard la mort de Pierre Morinaux :

« Dans la lettre qu’il m’a adressée le 20 mars 2002 (…) le général Sciard m’informe que le Sherman « bazooké » était le Lynx. De sa tourelle ont été retirés le brigadier chef Helmsmoortel (tireur) le cuirassier Salomon (chargeur) tous deux blessés et un tué : le Maréchal des Logis Morineau (erreur d’orthographe sur ses papiers militaires) chef de char. Cette tragique conséquence m’était restée ignorée… » extrait de « Marceau Hoeblich La Libération de Colmar » aux éditions Jérôme Do Bentzinger 2002

En 2005, un an avant son décès, Marceau Hoeblich fait ériger une stèle pour Pierre Morinaux à l’endroit où le char Lynx a été touché, au croisement de la Rue de la Première Armée et de la rue Fleichhauer… où l’on peut toujours s’y recueillir.

Nous rendons hommage au courage et au sacrifice ultime de Pierre Morinaux pour libérer notre région du joug nazi.

Nous ne l’oublierons pas !

Pour découvrir l’Histoire de son frère Adrien : https://musee.turckheim-alsace.com/cartel/adrien-francois-morinaux-1921-1994/