Albert Prosper LABAT 1917 – 1945

Il est né le 16 juillet 1917 à Mées dans les Landes au foyer de Jean Labat et son épouse Marie née Pécastaing.

En 1936 il effectue une préparation militaire « Air », classé dans le premier dixième de son groupe.

Il s’engage par devancement d’appel le 30 avril 1936 au titre de la base aérienne n°101 de Toulouse-Francazal où il arrive le 2 mai 1936.

Il est affecté au 601ème Groupe d’Infanterie de l’Air (601ème GIA) de Reims le 13 mai 1937 soit 1 mois après sa création (le 601ème G.I.A. est crée le 1 avril 1937 à Reims) où il se réengage pour 2 ans en date du 16 juillet 1937. L’unité est commandée par le capitaine Henri Sauvagnac titulaire du brevet n°1.

Il est nommé caporal le 16 novembre 1937 puis caporal chef en date du 16 janvier 1939.

Il est l’un des pionniers de l’infanterie de l’Air et obtient le brevet parachutiste n°88, le 11 août 1938 à Avignon-Pujaut.

Sportif accompli il est sélectionné dans l’équipe de rugby de l’Armée de l’Air et joue au stade Jean Bouin.

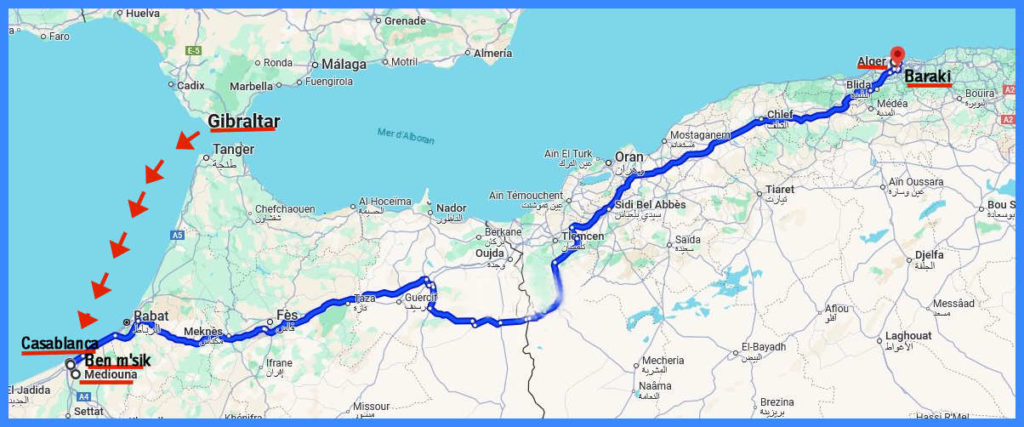

Le 27 février 1939, le 601ème G.I.A. fait mouvement de Reims sur Baraki en Algérie où stationne déjà le 602ème G.I.A.

Albert Labat est nommé sergent le 1 juillet 1939.

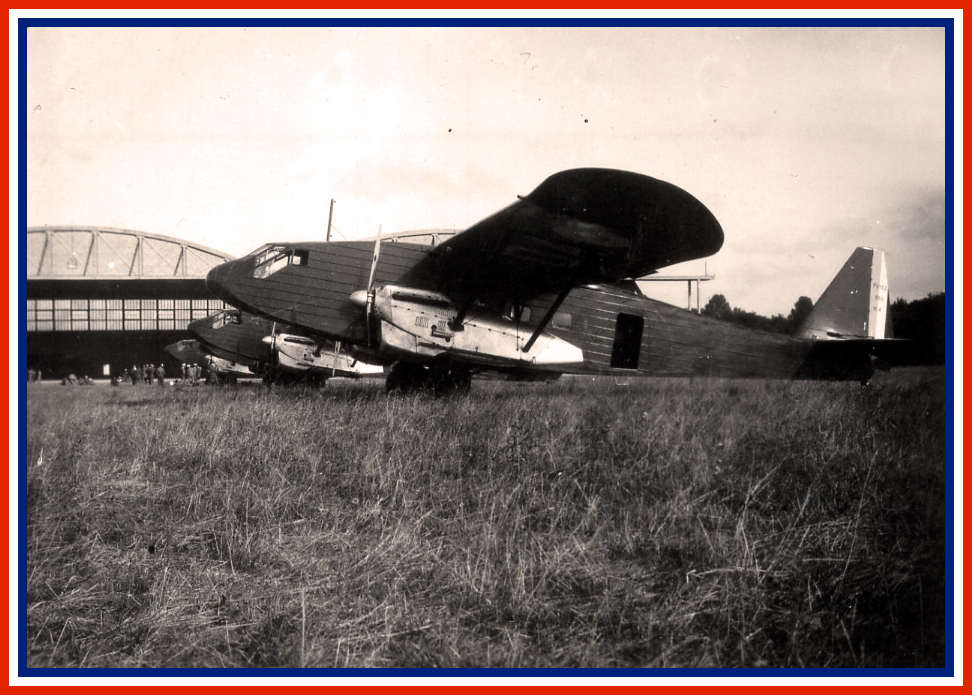

Le 601ème G.I.A utilise des avions Potez 650 qui peuvent transporter 15 parachutistes , puis reçoit des Farman 224 (40 parachutistes) en septembre 1939.

En septembre 1939 le 601ème G.I.A. revient en France à Avignon-Pujaut dans le Vaucluse (le G.I.A 602 à Montélimar dans la Drôme).

En novembre 1939 les 2 G.I.A sont dirigés sur Calais dans le Nord /Pas de Calais, en alerte, prêt « à sauter » sur Walcheren aux Pays-Bas …l’ordre n’arrivera jamais.

Au cours des entraînements préparatoires à un assaut sur Flessingue durant cet hiver 1939-1940 un des Farman 224 du 601ème G.I.A. est pris comme cible par la DCA britannique qui n’identifie pas l’avion comme étant français…l’avion se pose en catastrophe sur le terrain de Cambrai.

Début 1940, à partir des 2 groupes on forme une Compagnie de Marche de l’Air commandée par le capitaine Glaizot qui rejoint le secteur de Niederbronn en Alsace du nord.

Les 4 groupes de la compagnie de Marche sont scindés en deux corps francs qui opèrent dans le no man’s land alsacien en avant de Lembach et Obersteinbach, jusqu’en mars 1940.

Après l’offensive allemande du 10 mai 1940 les G.I.A. ne sont pas engagés et doivent embarquer le 23 juin 1940, la rage au coeur et plein d’amertume, pour l’Afrique.

En mars 1941, le capitaine Sauvagnac réussi petit à petit à rameuter une grande partie des anciens des deux groupes pour former en juillet 1941 sur la base de Maison-Blanche à Alger la Compagnie d’Infanterie de l’Air n°1 (C.I.A. n°1)…Albert répond présent!

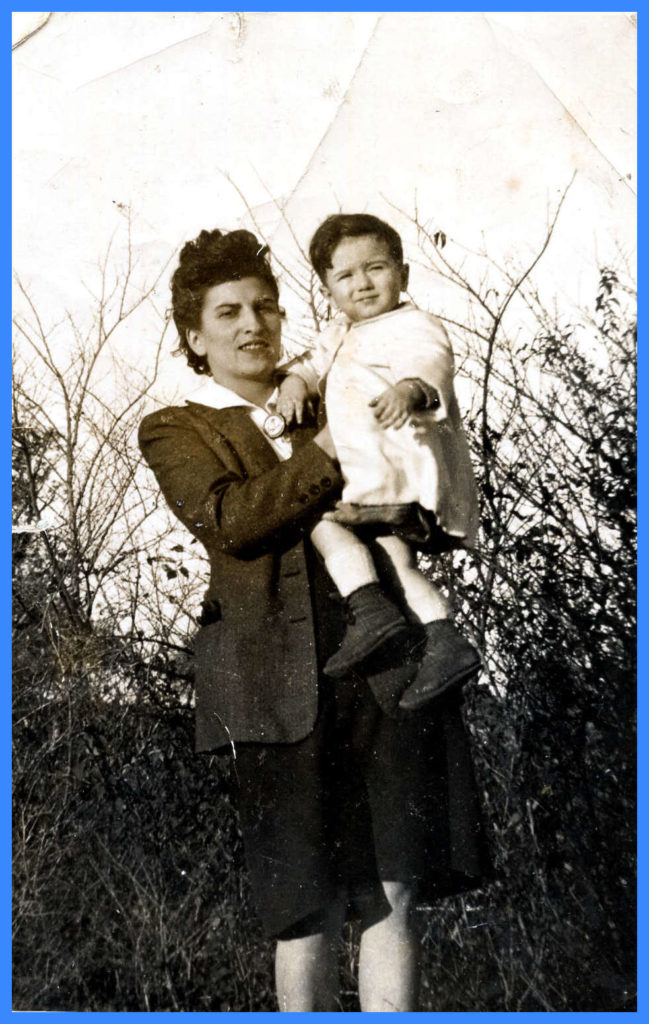

Il se marie le 7 mai 1942 avec Simone, Jeanne née Auroux.

Albert Labat vit toute l’épopée de la première unité parachutiste française avec la création le 1 février 1943 du 1er Bataillon de Chasseurs Parachutsites (1er BCP) à Fez au Maroc puis le 1er mai de la même année où le 1er BCP devient le 1er Régiment de Chasseurs parachutistes (1er RCP).

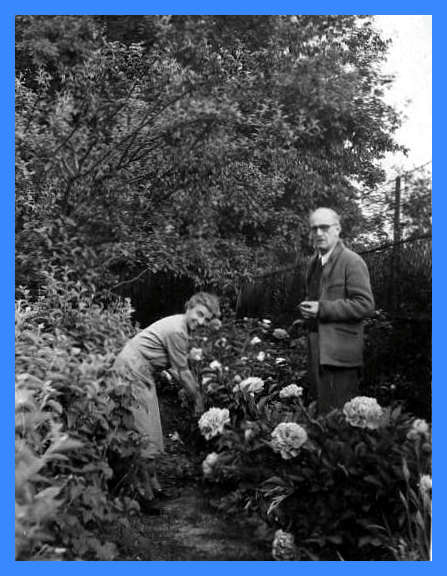

En 1943 Albert et Simone ont la joie de voir leur famille s’agrandir avec l’arrivée d’un fils; Georges Labat.

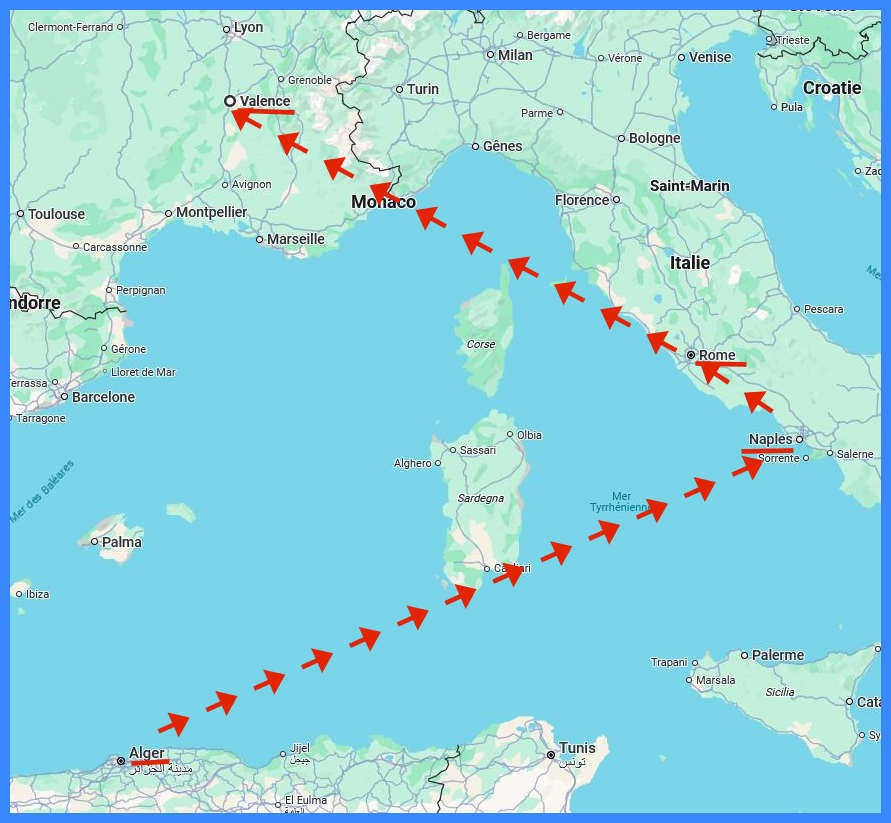

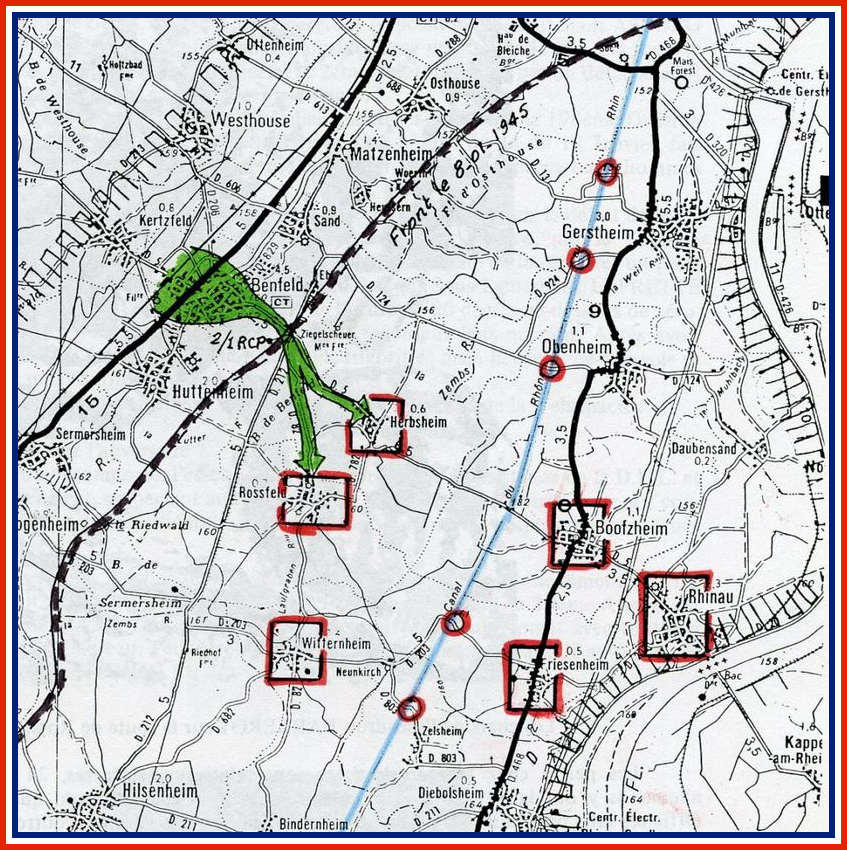

Par la suite le parcours d’Albert Labat est celui de son prestigieux Régiment : Maroc, Algérie, Sicile, Italie, Rome, Valence, Lons le Saunier….la campagne des Vosges en octobre 1944 et celle d’Alsace à partir du 8 décembre 1944 qui lui sera malheureusement fatale à seulement quelques jours de la libération de Colmar (le 2 février 1945).

Avec la 5ère compagnie, le sergent-chef Labat après d’âpres combats pendant 2 mois, est tué au combat le 28 janvier 1945 à Jebsheim. Après guerre l’aspirant Crouzet indique dans un livre que le sergent-chef Labat est tombé au champs d’honneur devant la porte d’entrée de la maison qu’il prenait d’assaut avec ses hommes et qui n’est maintenant plus qu’une ruine.

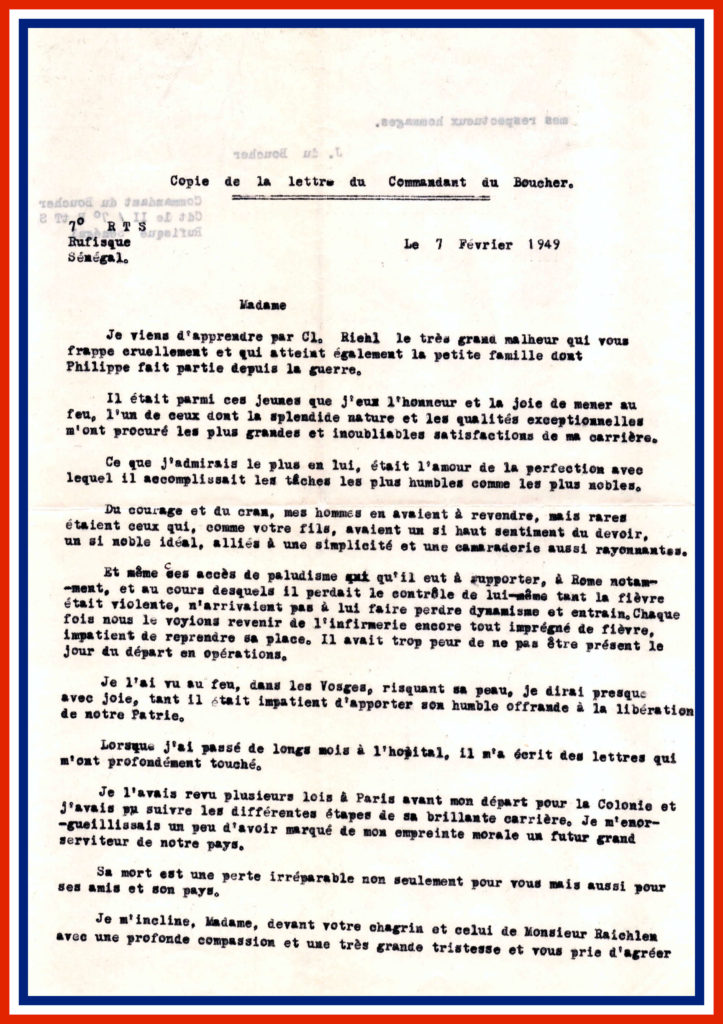

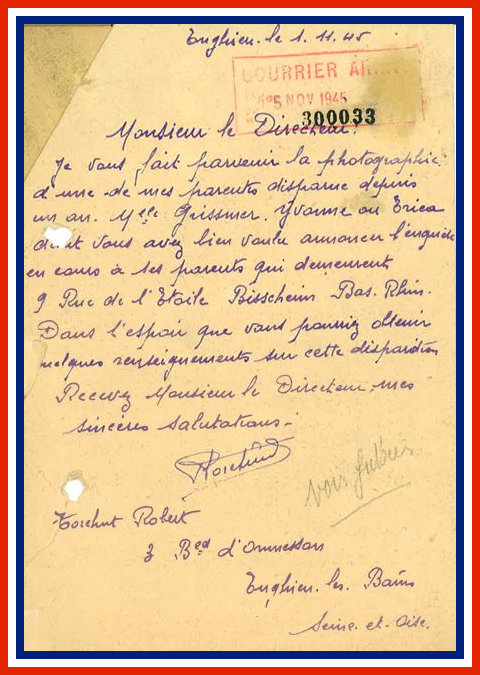

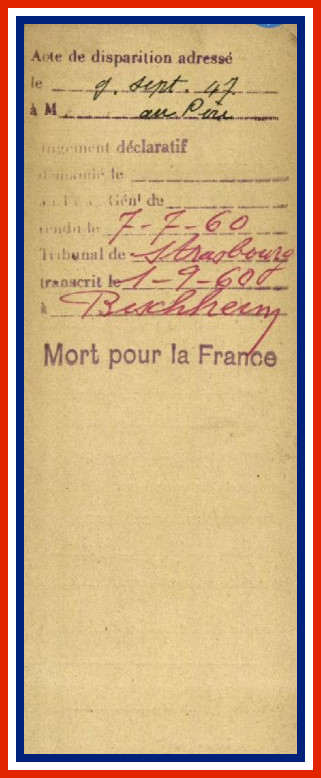

Le 15 mars 1945 le Lieutenant-Colonel Faure commandant le 1er RCP lors des combats de la poche de Colmar écrit à Madame Labat :

« C’est au cours des dernières opérations durant lesquelles le Régiment s’est particulièrement distingué, que nous avons eu la douleur de perdre le sergent-chef LABAT Albert de la 5ème compagnie de mon Régiment. Venu dès les premières heures dans une unité qui l’attirait par les missions qu’elle était appelé à remplir. LABAT s’est affirmé auprès de ses chefs, comme auprès de ses camarades, par son sens absolu du devoir et la compréhension totale de la servitude que réclamait son volontariat.

Le 28 janvier, lors du nettoyage de Jebsheim, village situé près de Colmar, sa compagnie appuyée par un char était chargée d’effectuer une liaison avec l’infanterie américaine. Le char n’ayant plus de munition et ne pouvant d’ailleurs pas agir efficacement de nuit, l’attaque fut reprise avec les seuls moyens organiques de l’unité; une tentative de franchissement de la rue principale de Jebsheim fut entreprise après la neutralisation des éléments ennemis installés dans les maisons. C’est alors que plusieurs armes automatiques ennemies savamment camouflées et repérables entrèrent en action. Le sergent-chef Labat fut tué durant cet assaut. Malgré de nombreuses recherches, son corps n’a pu encore être retrouvé.

Le sergent-chef Labat fut l’objet d’une proposition de citation à l’ordre de l’Armée :

« Chef d’un groupe de voltigeurs d’un allant et d’une valeur remarquable, adoré de ses hommes auxquels il avait communiqué son ardeur et sa foi, toujours volontaire pour les coups de main et les missions dangereuses, avait déjà en plusieurs occasions suscité l’admiration de ses chefs et de ses soldats par son courage extraordinaire et sa conduite au feu. Le 28 janvier 1945 au cours des combats de rues de Jebsheim a trouvé une mort glorieuse alors qu’à la tête de son escouade il enlevait d’assaut sous le feu violent d’armes automatiques, une maison fortement tenue par l’ennemie ».

Le Lieutenant-Colonel conclu par ses dernières phrases à son sujet : « magnifique exemple pour tous votre mari, Madame, appartient à l’histoire du Régiment. Il est de cette jeunesse qui n’a jamais douté et pour qui le sacrifice d’une vie importait peu pourvu que la France vive. Chargé d’une mission qu’il a conduite avec ardeur et joie jusqu’à l’extrême limite de ses forces, il laisse ainsi à ses chefs et à ses camarades l’image la plus pure d’un soldat magnifique ».

En complément une lettre du sergent-chef GUILLEM Alfred, en date du 3 septembre 1945, nous apprend les circonstances de la découverte de son corps : « il se trouvait dans une maison en ruine, sur laquelle des obus étaient tombés, et cette maison prenait feu aussitôt. J’avais demandé au maire de Jebsheim de procéder au déblaiement de la maison et de laisser les corps sur place (il y avait deux corps, celui de votre mari et celui du soldat Martini) pour identification. Le lendemain matin je me trouvais devant deux corps carbonisés avec comme seul moyen d’identification le reste de leurs armes. Hors comme les soldats étaient dotés d’un fusil et le chef d’une mitraillette, il est évident que celui qui avait la mitraillette est votre mari. »

On apprends également dans cette lettre qu’Albert était un » vieux camarades » du sergent-chef Guillem avec qui il avait joué de nombreuses fois à la pelote basque lorsqu’ils étaient stationnés à Alger.

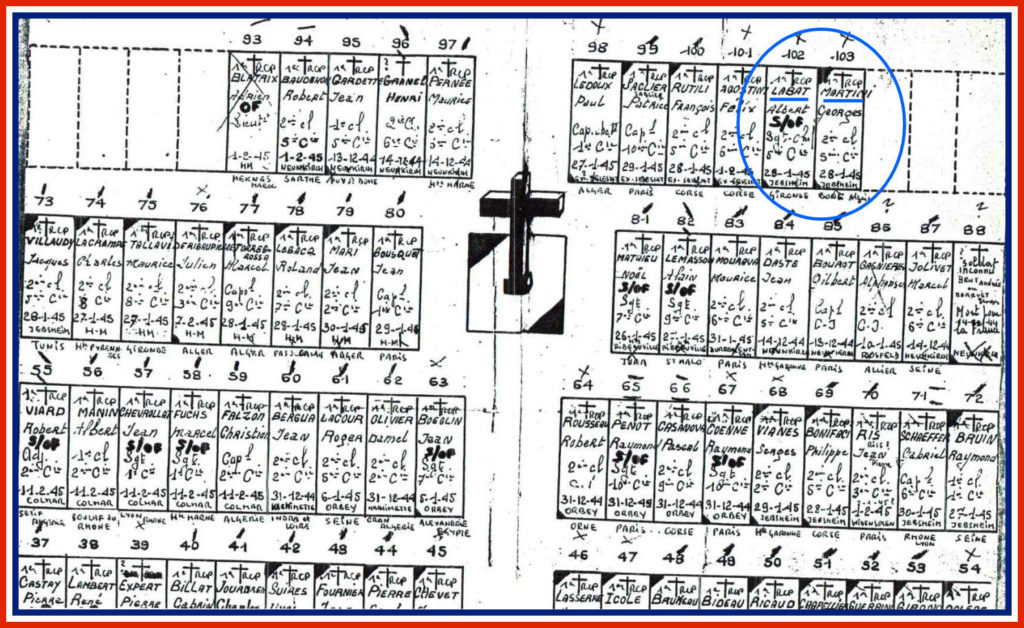

Le corps du sergent-chef Labat est transporté au cimetière du 1er RCP de Bergheim où il est inhumé dans la tombe n°102 le 1er août 1945.

Madame Labat reçoit une lettre le 3 janvier 1946 de Mme Hass de Bergheim où l’on peut lire qu’elle a fleuri la tombe de son mari.

En mai 1954 le corps du sergent-chef Labat est exhumé du cimetière de Bergheim et réinhumé à la Nécropole Nationale de Strasbourg-Cronenbourg, dans la tombe n°5 du carré F, dans la rangée n°5.

Nous avons une pensée émue pour Albert Labat qui a sacrifié sa vie pour notre Liberté…nous ne l’oublierons pas !!!

Nous remercions sincèrement Georges Labat, son fils, pour la confiance qu’il nous accorde et le partage de son histoire familial.

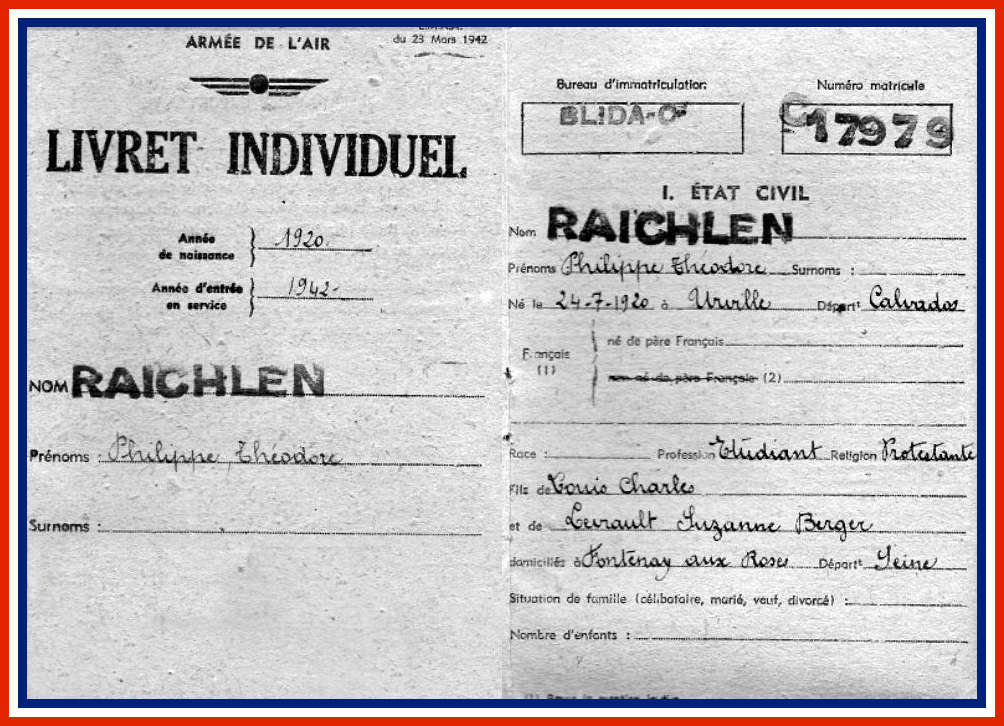

Philippe Théodore RAICHLEN 1920 – 1949

Il est né le 24 juillet 1920 à Urville dans le Calvados.

Il est le deuxième enfant de Louis Raichlen(ingénieur chimiste et ancien combattant en 1914-1918) et Suzanne Berger-Levrault(famille d’imprimeurs ) .

La fratrie compte 4 enfants : Pierre(1918), Philippe (1920), Marie(1923) et Catherine(1927).

Philippe reçoit en deuxième prénom, celui du frère de sa mère, Théodore Berger-Levraut tué le 25 septembre 1915 (premier jour de la grande offensive en Champagne) à la butte du Mesnil, près de Minaucourt-le-Mesnil-lès-Hurlus dans la Marne, alors qu’il est Lieutenant au 37ème Régiment d’Infanterie (La famille n’avait appris son décès qu’en 1919, elle espérait jusqu’alors qu’il soit resté prisonnier : cet hommage au héros familial mort au combat a marqué Philippe dès sa naissance).

Depuis le printemps 1923 il vit avec sa famille à Fontenay-aux -roses.

Comme son frère Pierre, Philippe est un excellent élève. Il s’intéresse à la politique, et écrit même à Charles Maurras, alors emprisonné à la Santé, pour lui exprimer son admiration, ce dernier lui dédicace son livre « Dans Arles ». Ses parents l’envoient deux fois en Grande Bretagne, à Oxford en 1937 et 1938, et cinq fois en Allemagne, de 16 à 19 ans dont la dernière fois en juillet 1939 où il est témoin un soir d’une manifestation et d’un défilé des jeunesses hitlériennes et ne peut retenir son admiration : « Il y avait là quelques trente colonnes d’environ vingt-cinq enfants chacune, de 12 à 15 ans, sous les ordres de vétérans âgés de quelque 18 ans. Tous en veste brune, culotte courte de velours noir à côtes, baudriers de cuir, large couteau, brassard à croix gammée…et des colonnes habillées de tenues marines, bleu sombre, avec le béret, et des troupes de BDM – jeunes filles à la jupe bleue, blouse blanche, d’un manque de charme uniforme et triste. Le spectacle de tous ces enfants…m’apparut comme sinistre et beau tout à la fois » …la guerre est proche.

Dans son journal il évoque la période du 10 mai au 25 juin 1940 qui se termine par la défaite de la France face à L’Allemagne nazie. Cependant ces quelques semaines il continue ses études en attendant d’être mobilisé (il l’espère). Le 12 mai 1940, il prend réellement conscience des évènements : « Cette journée marque à mes yeux la fin d’une époque de ma jeunesse ; ou peut-être la fin de mon enfance… C’est le 12 mai 1940 que commence vraiment pour moi cette guerre tragique… Fin d’une période de vie heureuse et facile… car dès le 13 mai le désastre commença, bien qu’encore à notre insu, à poindre pour la France ». Le 21 mai il passe un concours de droit, le 26 il poursuit sa préparation militaire (puis à Avignon à partir du 19 juin), le 28 la Belgique capitule, le 3 juin les allemands bombardent son quartier. Le mardi 11 juin 1940, il quitte Fontenay avec sa famille pour rejoindre le petit village de Sarrians en Provence, où la société Minorga, où travaille son père s’installe. A l’automne 1940, la famille va s’installer à Lyon, en Zone Libre, à mi-parcours entre Paris et Sarrians. Le père de famille, Louis Raichlen, était chargé de faire la liaison entre la direction de Minorga, réfugiée à Sarrians, et l’usine, réquisitionnée en région parisienne : son laisser-passer de la ligne de démarcation lui permettait en même temps de faire passer des documents liés à la Résistance d’une zone à l’autre. Pierre Raichlen, lui, engagé dans les combats de mai 1940, puis prisonnier de guerre, avait réussi à s’échapper et se réfugier à Castres.

Il obtient une licence en droit et une licence en lettres. Il est diplômé à Sciences Po Lyon en 1942.

Le 14 novembre 1942,Philippe est appelé aux Chantiers de Jeunesse (comme tous les jeunes hommes de son âge, sous le régime de Vichy), comme étudiant domicilié en zone libre, affecté au 8ème groupe du groupement XI (Vercors) qui est basé à Villard-de-Lans, nommé chef d’équipe le 1er mars 1943, il travaille successivement au Bois Barbu, pendant l’hiver, puis à l’École de ski de la Fauge, enfin, après Pâques, il travaille à la coupe de la forêt de Château Jullien. Il est d’abord « pris d’enthousiasme pour l’œuvre des Chantiers”, avec une grande admiration pour le Maréchal Pétain, comme beaucoup de français. Puis son avis évolue, même si ses cartes, lues et censurées bien sûr, ne l’évoquent que de manière allusive. Il est vraisemblable que cela ait été sous l’influence du milieu protestant actif aux Chantiers, et en particulier du jeune pasteur Metzger.

Dans ses échanges de cartes avec sa famille, il évoque de façon indirecte ses hésitations quant à la suite : il veut combattre ! Mais pas combattre dans l’ombre, donc pas dans la Résistance, ni prendre le maquis (alors que son père, ingénieur des Mines, avait pu « planquer » ainsi plusieurs de ses cousins). Non, ce qu’il veut, c’est combattre « en uniforme », comme son oncle Théodore Berger-Levrault, dont il adopte par prudence le prénom et le nom comme pseudonyme dans certains courriers. (« je ne m’étais pas échappé pour gagner le maquis ; je voulais une armée encadrée, au vu de tous »).

« Rester caché à la maison me répugnait ; et, presque autant, l’idée de passer encore un an peut-être dans les montagnes et dans les bois. « Converser avec des ours affreux » comme jadis le Paysan du Danube ? Non : j’éprouvais, après 7 mois de Vercors, une sorte de claustrophobie ; quant à la possibilité qui s’offrait à moi d’entrer, par les Crussard, par Hélène Roederer (sa cousine résistante, déportée à Ravensbruck où elle est morte le 10 mai 1945) qui m’y poussait, dans une organisation de Résistance, il semble que le désir des voyages, l’appel des uniformes et des drapeaux lointains, m’aient empêché de l’envisager même sérieusement. Je voulais parcourir le monde. Et me battre selon les règles. »

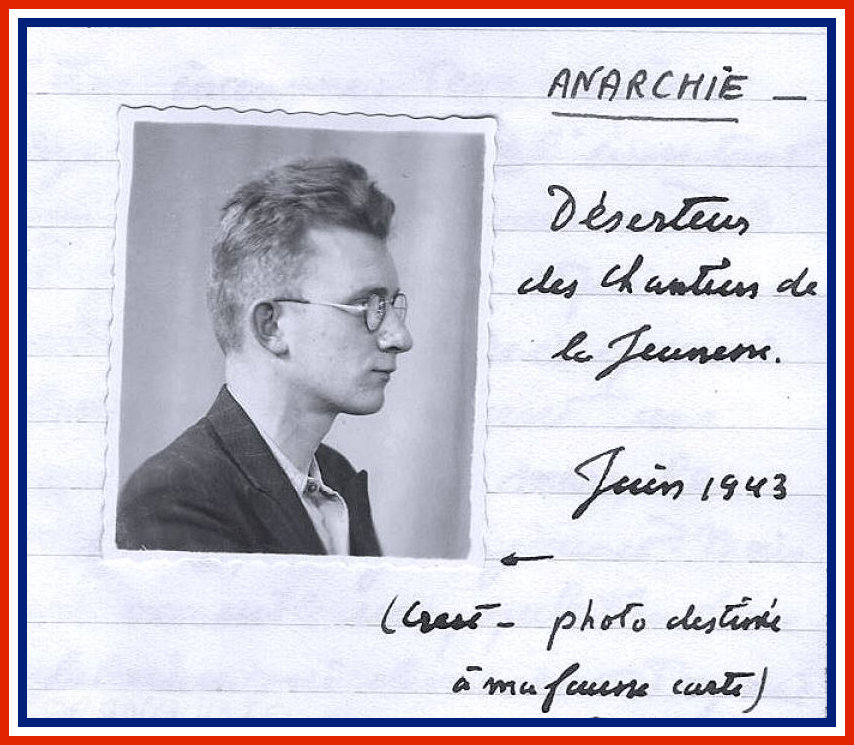

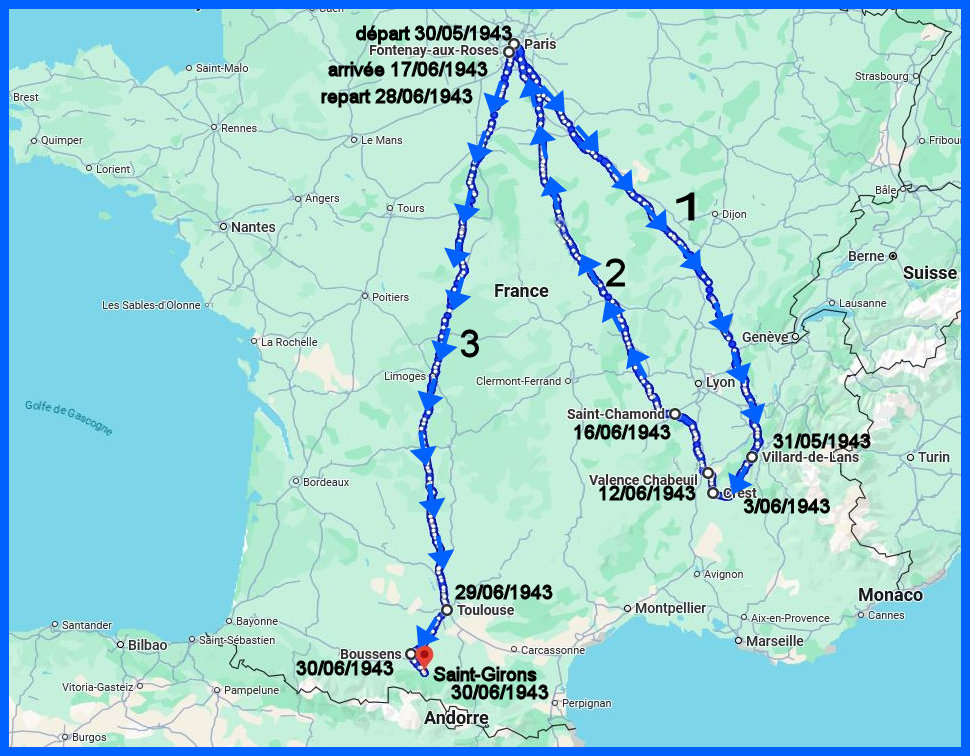

Le 16 mai 1943, il part en permission pour Fontenay en prétextant du désir de consulter sa famille avant de signer un rengagement auprès des Chantiers pour x mois. De retour le 31 au soir aux chantiers de Jeunesse il apprend qu’il est requis pour l’Allemagne. Le 2 juin à 8 heures et demie du matin il déserte avec un camarade, parcourt 90 kilomètres à pied en trois étapes par les hauteurs les plus désertes du Vercors (garde son uniforme mais arrache les insignes), et trouve un asile provisoire près de Crest, dans la Drôme en espérant pouvoir rejoindre l’Espagne par la suite.

A Crest Philippe se rend au presbytère où le Pasteur l’aide à obtenir de faux papier. En attendant il est caché à Blacons chez un agriculteur, puis au-dessus de Beaufort chez un autre.

A la halte de Piecros-la-Clastre, il attend que la cheffe de gare regagne sa cuisine pour soigner un civet qui mijote à petit feu pour s’asseoir au pupitre ad hoc et prendre tous les cachets de la halte dont il a besoin pour antidater les deux permissions authentiques des Chantiers, en blanc, pourvues des cachets du groupement XI et du groupe 9 (il avait aussi un double jeu de fausses (de vraies) cartes d’identité « Chantiers », timbrées, tamponnés, en blanc, l’une à son vrai nom, l’autre au nom de Duffour, Philippe né en 1923, qui le rajeunissaient de 3 ans, pour être dispensé de tout service au S.T.O. Un secrétaire du Groupement de jeunesse lui les avait remises avec les permissions) , pour faire courir une permission du 25 juin et postdater l’autre du 28 mai pour rendre celle-ci moins suspecte, celle-là plus utile fin juillet.

Le 11 juin 1943 le Pasteur lui fournit enfin deux cartes d’identité en blanc avec sa photo tamponnée et la griffe authentique du préposé aux cartes de la Drôme.

Il part le lendemain sur les hauteurs par Gigors et les Fouquets, contourne Chabeuil pour arriver dans Valence puis en train jusqu’à Saint Chamond (chez ses cousins Roederer, dont la maison cachait un centre de résistance). Il semblait que rien ne peut désormais l’arrêter sur cette nouvelle route… le 17 juin il arrive par le train à Paris et le 6 juillet 1943 il est en Espagne : 20 jours.

Ses parents le soutiennent dans son projet de rejoindre l’Espagne mais d’autres membres de la famille sont plus réservés en raison des risques encourus pour tout le monde (par crainte de représailles de l’occupant, mais surtout car viscéralement pétainistes, comme beaucoup de français en cette époque troublée…).

Avant son départ un ami passe le voir à la maison…ils se reverront au 1er RCP par la suite : «Henri Wajnglas (futur brevet n°1944) passent à la maison. Ce dernier, comme moi, déserteur du Bois Barbu (8ème groupe), dont il était magasinier : mon exemple l’avait décidé, il voulait lui aussi passer en Afrique. Faute de pouvoir l’emmener, je l’adressai à une autre filière : nous devions nous rencontrer par la suite, et, pour finir, il fut breveté parachutiste (n°1944) en Sicile sous mes yeux. «

Après un dernier au revoir à ses parents, frères et sœurs il quitte avec ses deux amis de l’École Coloniale , Hugues Bohn et Emile Escande, la gare d’Austerlitz à 20h le 28 juin 1943 à destination de la frontière espagnole. Après 12h de train de nuit, sans aucun contrôle ni policier, il arrive dans la gare de Toulouse. En fin de journée il voit pour la première fois la chaîne des Pyrénées. Il se souvient avoir rêvé cette nuit-là, des crêtes mystérieuses qu’il fallait maintenant traverser pour « vivre libres ou mourir » comme disent les Catalans. Le 30 juin il reprend le train en direction de Boussens sur la ligne de Tarbes d’où il prend le bus pour arriver à Saint-Girons, base de départ prévue pour rejoindre l’Espagne.

La veille de son départ il envoie un message codé à ses parents : « Partirons dimanche avec guides armés : maximum de chances. Affections. »…après réflexion pas forcément très prudent comme message se dira Philippe par la suite.

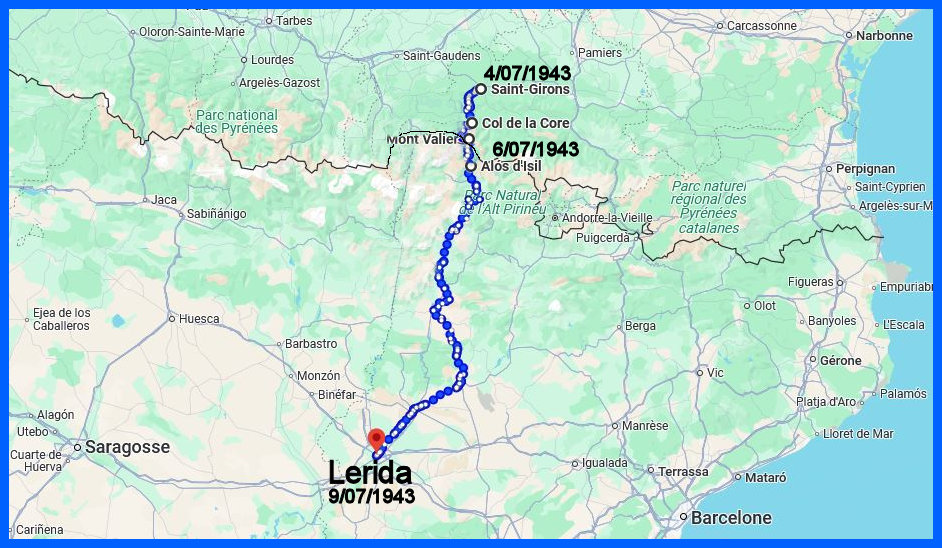

Le 4 juillet en pleine après-midi ils quittent St-Girons profitant que la population et les allemands soient allés regarder un match de pelote basque, suivi par le passage de la course vélocipédique des cols. Ils sont à présent 7 personnes (ils ont été rejoints par un gaulliste, Robert Bourcart, et 3 résistants hollandais, Daniel de Moulin, Louis Parren, et Roel Kloesmeyer). En fin de journée leur repas est interrompu par les guides qui doivent les aider à franchir les Pyrénées contre 300 francs/personne… Ils s’éclipsent et ne laissent derrière eux qu’un jeune marin déserteur qui est chargé de les mener au lieu de rendez-vous où des hommes doivent les conduire à la frontière espagnole. Ils passent par des petits chemins escarpés en direction du village d’Alos. Dans une auberge ils font affaire avec un guide pour quatorze mille francs au total : « nous nous laissions faire par l’aubergiste, patriote escroc qui nous soutirait le peu d’argent français qu’il nous restait avec tous nos tickets » comme l’écrit Philippe Raichlen dans son carnet.

La chance est avec eux ils ne tombent pas sur une des patrouilles allemandes avec des chiens qui longent à intervalles irréguliers la frontière. L’étape suivante dans la région du Mont Valier va durer 20h, en étant sur le qui-vive en permanence et en essayant le moins de bruit possible pour franchir les cols les uns après les autres. Après 20 heures de souffrance (55kms parcourus à pieds, 2000 m de dénivelée positive et 2000 m de dénivelée négative) de multiples chutes, les blessures, le froid, la neige, les envies de rebrousser chemin ou de rester sur place à cause de la fatigue, ils franchissent le Pas de la Claouère, col frontalier à plus de 2500 m d’altitude pour descendre dans une vallée où ils tombent sur deux bergers espagnols et leur troupeau : le 6 juillet 1943. Pour échapper aux postes de carabiniers, trois jours de marche s’imposeraient encore par les montagnes pour traverser toute la Sierra des Incantats (altitude moyenne 2000 à 2700m).

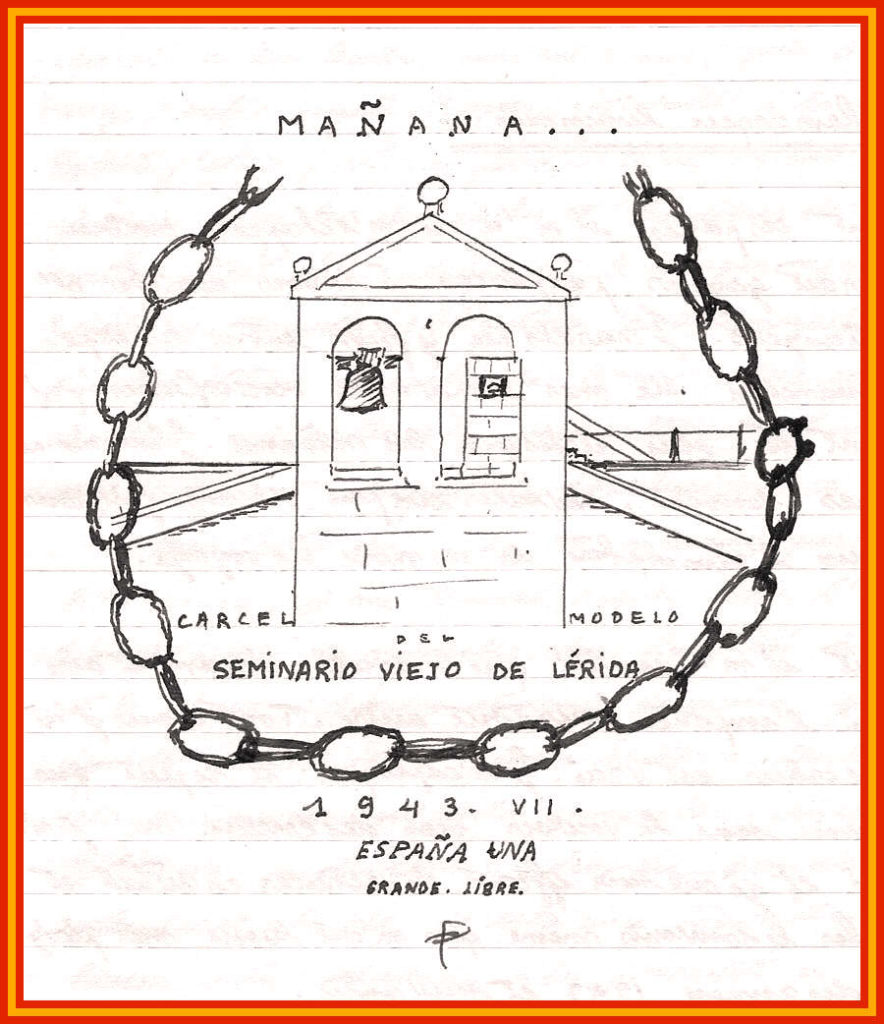

Philippe est encore en forme mais le reste du groupe (moins les 3 hollandais qui n’arrivaient déjà plus à suivre) est épuisé, c’est pourquoi ils décident de se livrer aux carabiniers espagnols à Alos d’Isil où ils sont incarcérés et dépouillés, au fur et à mesure, de leurs affaires et vivres. Ils quittent Alos d’Isil pour être transférés à Lerida et sa tristement célèbre prison du « Seminar Viejo ». Dès l’arrivée le 9 juillet 1943, ils sont fouillés, dépouillés de tout, interrogés…Philippe écrit dans ses mémoires à ce sujet : « C’était censément pour deux jours que nous devions passer cette grille… la fouille minutieuse qui nous dépouilla de tout objet tranchant, de tout argent, même de ma boussole, même d’un thermomètre médical apporté dans mon bagage … Par bonheur nous avions dissimulé tous nos avoirs dans l’armature même du sac… nous ayant bien volé sans espoir de retour tout ce qu’ils avaient pu trouver, on nous poussa dans la salle aux interrogatoires… croyant naïvement que cela nous vaudrait des indulgences par l’effet de je ne sais quelle justice immanente. Pauvres de nous, quelle bêtise ! Non seulement toutes les listes étaient livrées aux allemands, qui connaissaient ainsi ceux dont les familles restaient en France, mais nous mêmes, déclarant plus de 21 ans, nous mettions dans le cas de subir un internement prolongé … ». Pour Philippe et ses camarades c’est le début de conditions de vie extrêmement difficiles, de misère, de faim, de soif, de violence, de maladie (les poux et punaises pullulent), d’espoir et de désespoir, de promiscuité, de brimades, de punitions, de coups et maltraitances…

Au « Seminar Viejo » il n’y pas que des évadés français ou étrangers (ils seront rejoints par les 3 hollandais) mais également des prisonniers Espagnols de droits communs ou Républicains qui sont encore régulièrement exécutés malgré la fin de la guerre civile espagnole depuis 4 ans.

Tous les prisonniers sont rassemblés tous les jours, après une très longue attente, arrivent les « Officiales », cravache à la main. Commence l’hymne espagnol au clairon et qui se termine par une sonnerie aux morts interminable. Puis le directeur, bras levé, hurle : « Arriba España ! Viva Franco ! ». Les prisonniers doivent en faire de même mais Philippe nous raconte que les français crient à la place : « Arriba la merda ! Viva Pourceau, Salaud ! C’est seulement après toutes ces simagrées que commence la distribution de la soupe…infâme et insuffisante (En effet, l’Espagne, sortie exsangue de la guerre civile, isolée par le blocus Allié, ne faisait aucun effort pour nourrir les réfugiés « sans-papier » arrivant par dizaine de milliers…).

Par chance Philippe et son groupe dès leur entrée dans la salle 4 (100 à 150 par chambrée) sont reçus et intégrés à un petit groupe dont d’anciens camarades de Science Po de Lyon (Musset, L’Herbette et Delay). Cette « petite collectivité » s’organise pour subvenir aux besoins des uns et des autres du mieux possible, se protège mutuellement et s’entraide moralement : discussions, échanges de livres, organisation de conférences permettent à ces jeunes intellectuels de passer le temps sans trop ruminer (Philippe lit un Tite-Live en latin qu’il avait emporté dans son sac !).

Le 13 juillet les hollandais quittent la prison (les accords entre Franco et le gouvernement néerlandais leur étaient favorables), encouragent Philippe et ses amis, et promettent de les aider. Philippe songe à s’évader de cette prison et échafaude dans sa tête des plans.

Le 17 juillet le « miracle » se produit le groupe initial de Philippe est libéré (cinq hommes, car ils avaient été rejoints par André Musset à Alos, qui s’engagera lui aussi au 1°RCP (numéro de brevet parachutiste 1766) , malheureusement l’Herbette et Delay ne sont pas concernés et il faut les quitter.). En effet, « les hollandais » , et en particulier Roel, la jeune femme, leur étaient immensément reconnaissants de les avoir aidés dans les Pyrénées, payant leur nourriture, et leurs passages, mais surtout de les avoir soutenus physiquement et moralement lors des passages d’escalade auxquels ces habitants de plat pays n’étaient pas du tout habitués : l’intervention de Roel auprès du gouverneur de la province fut décisive : elle obtient leur libération en liberté surveillée et leur évitera des mois de camp d’internement, avec tous les risques y afférents. Ils sont en semi liberté à Rocallaura en attendant de pouvoir quitter Lérida. La nuit du 29 juillet ils partent enfin en train vers Barcelone où ils arrivent le 31 vers 11h du matin. Philippe et son ami Hugues via le consulat anglais deviennent anglo-canadiens pensant rejoindre l’Afrique du nord plus rapidement mais le 14 septembre 1943, ils apprennent par ce dernier qu’il faut qu’ils s’adressent à présent à la Croix-Rouge suite à un accord politique récent. On apprend par ses écrits du 29 octobre 1943 que Philippe rêve de s’engager chez les parachutistes : « un de mes projets inavoués était, dès mon arrivée en Afrique, de contracter un engagement dans les parachutistes. Évadé de France, j’en avais le droit. Depuis quinze ans je rêvais de voler, de sauter en plein ciel. Une obsession: le vol. »

Hugues Bohn et Émile Escande seront incorporés comme sous-officiers et combattront également dans les troupes alliées. Les « Hollandais » passeront, eux, au Portugal, où ils seront envoyés en Grande Bretagne (voir « Escaping occupied Europe » from Hylke Faber et Pieter Stolk, titre original en neerlandais « Wij zijn bang, tenminste, niet erg ». Robert Bourcart, engagé dans la filière Gaulliste, s’engagera dans la 2° DB, sera parachuté sur le Mont Ventoux, où il commandera la 4° compagnie du Maquis du mont Ventoux avant de poursuivre sa carrière militaire en Indochine.

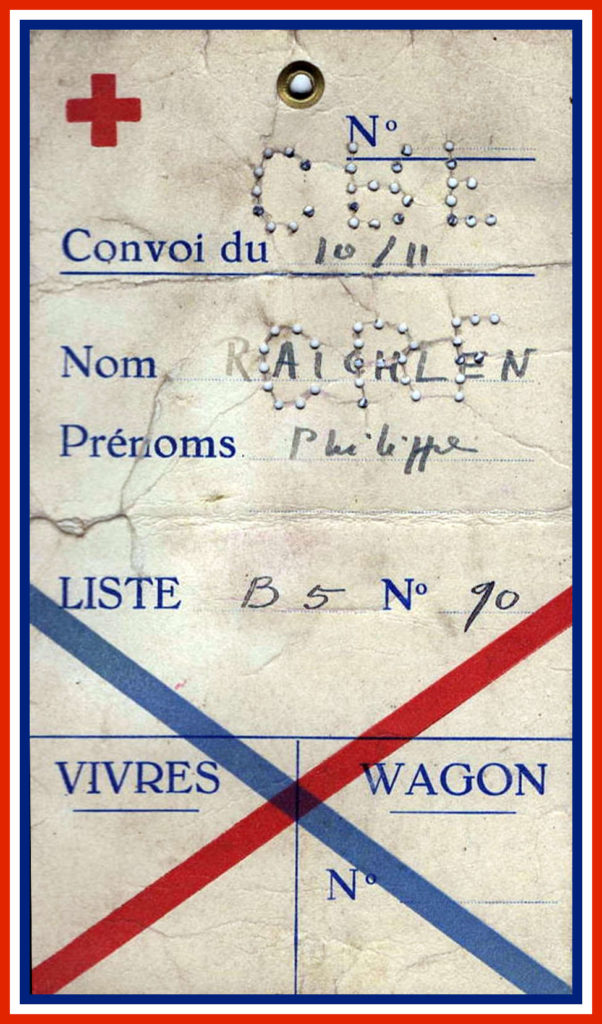

Après plusieurs faux départs et 4 mois d’attentes en Espagne, Philippe quitte Barcelone le 10 novembre 1943 en direction de Madrid (Reus/Tarragone – Belchete/ Saragosse – Alarma de Aragon – Madrid) puis arrive à Malaga (Aleazar de San Juan – Andujar – Cordoue – Malaga) le 13 novembre après 52h de voyage ferroviaire.

C’est à Malaga qu’il retrouve par hasard Wajnglas : « Wajnglas. Mon camarade des Chantiers, le secrétaire du Bois Barbu. Il sort de prison, il est là avec son groupe. Reconnaissance, exclamations, récits. Il a traversé la montagne vers les provinces basques. Prison, Miranda, pas même un jour de liberté. J’avais gardé certains remords pour m’être allé sans l’emmener. Cela me fait plaisir de le revoir ce soir, échappé aux boches de la frontière. Et ce ne sera pas notre dernière rencontre, loin de là. Voir Trapani, Rome, le front, Colmar, etc… ».

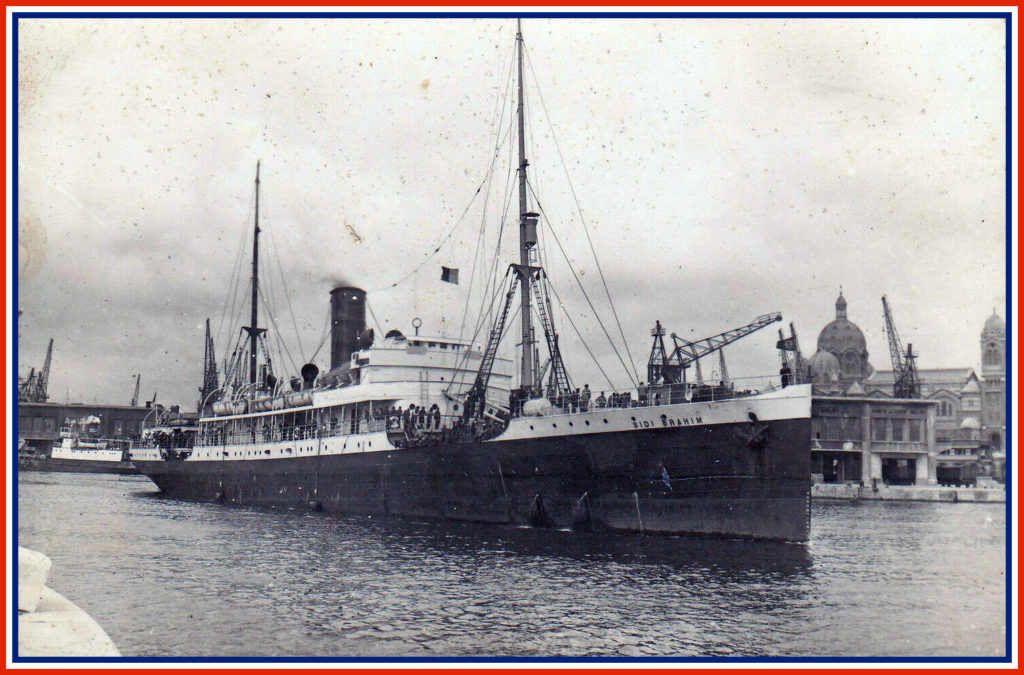

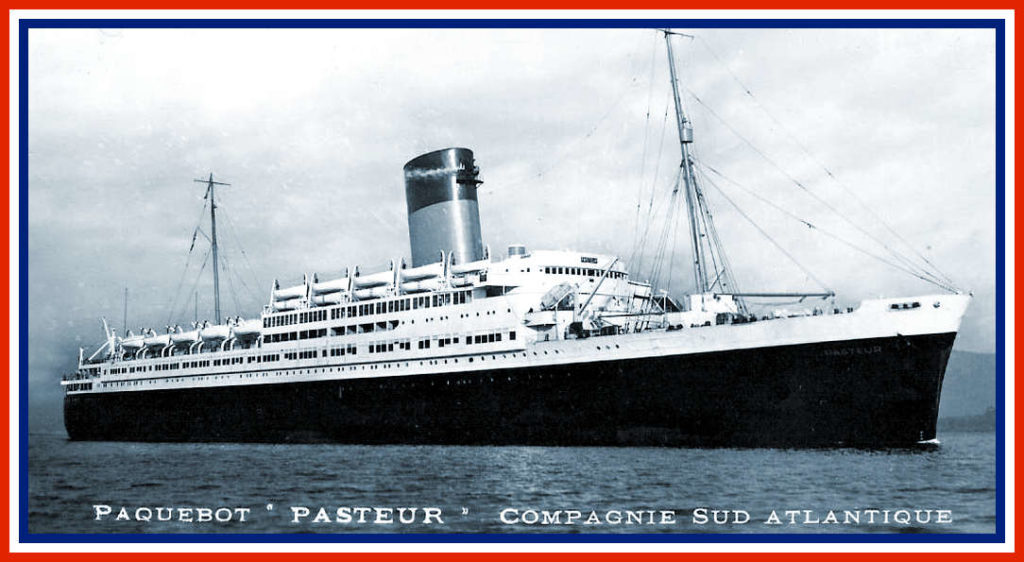

Le 15 novembre c’est l’embarquement sur deux bateaux sous pavillon anglais (mais il s’agit de navires français « Lépine » et « Sidi-Brahim » sur lequel embarque Philippe)… de joie, tout le monde chante sur le bateau malgré l’interdiction, trop heureux de quitter enfin l’Espagne !

Le 17 novembre Philippe débarque à Casablanca. Sur le quai des troupes françaises présentent les armes, on joue la Marseillaise et un discours d’accueil félicite tous ces nouveaux évadés de France. Des camions les emmènent à 15kms au sud de Casablanca dans le camp de Mediouna.

La désillusion y est brutale… Un autre évadé s’esclame : « Vous savez ce qu’ils m’ont dit, à ce bureau-là ? Ils m’ont dit : Qu’est-ce que vous êtes venu foutre ici ? Vous êtes des déserteurs et on n’a pas besoin de cela dans notre armée. Vous n’aviez qu’à rester en France, où vous étiez. » Philippe commente : « …mais quel criminel organisait cette entreprise de dénigrement, de démoralisation ? Pourquoi avoir placé là des officiers incompétents et maladroits ? Les souffrances endurées en six mois de cellule ne valaient-elles pas quelques égards ? »

En contraste, l’appel des FFL : « Dans leurs habits américains tout neufs, des petits gars de chez Leclerc : « La 2ème DB… Camaraderie du combat… avancement au mérite… Officiers et hommes, tous unis. » Oui, mais comment aller chez Leclerc ? « Ah ça, c’est plus dur : ici vous êtes chez Giraud. Pour Leclerc, il faut déserter et vous rendre à la caserne X… Vous ferez un mois de tôle et puis on vous incorporera à la 2ème DB. » Déserter, encore ? Ici ?”

Philippe choisit donc de rester « chez Giraud », « engagé volontaire pour la durée de la guerre » et cherche comment incorporer une unité combattante.

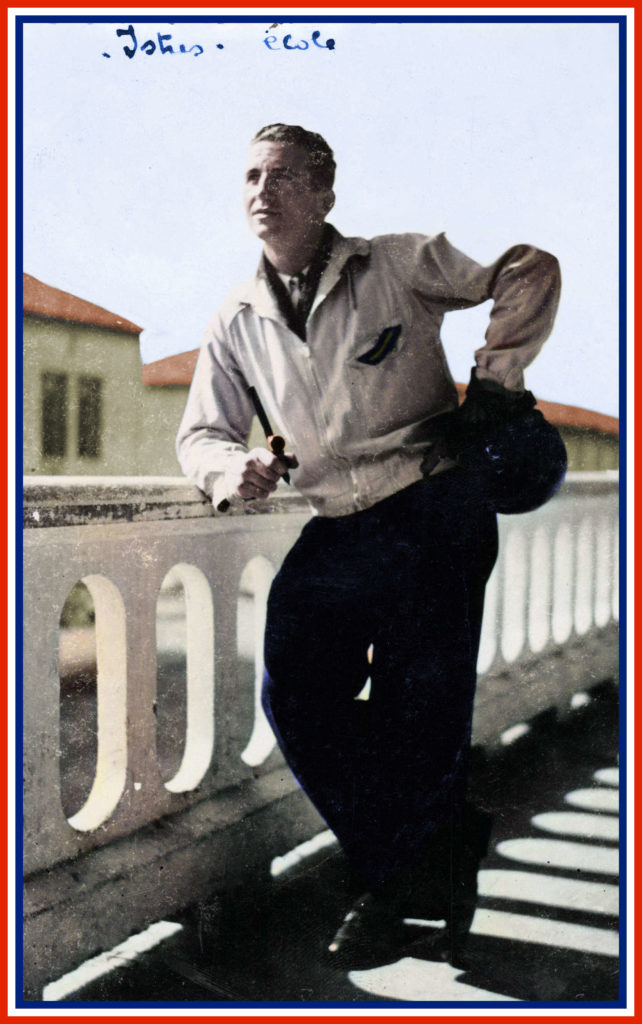

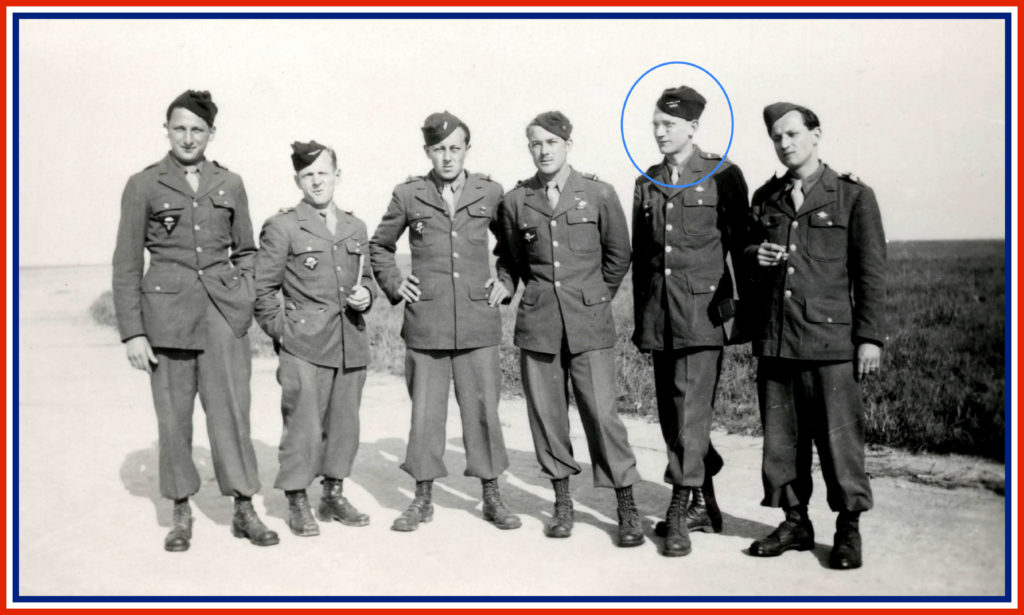

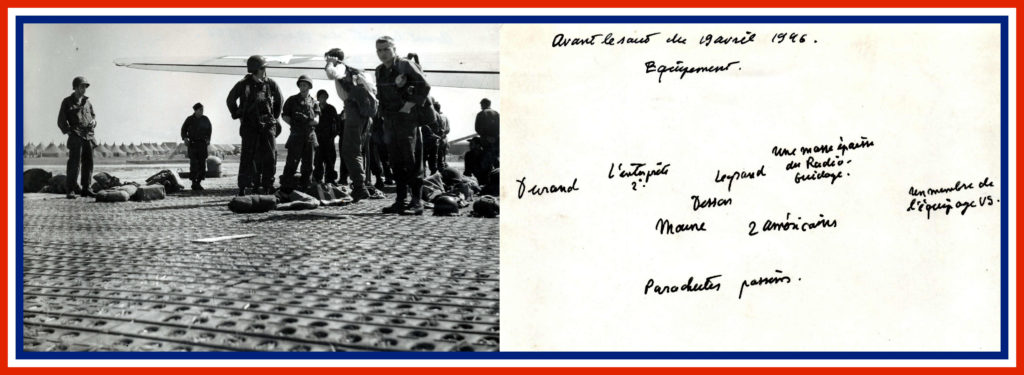

Samedi 20 novembre Philippe s’engage dans l’Infanterie de l’Air, au 1er Régiment de Chasseurs Parachutistes (1er RCP) et gagne le dépôt de l’’Air 209 à Casablanca.

Après avoir achevé les formalités d’incorporation, d’habillement, de casernement et de solde il part en train le 26 novembre et effectue le trajet : Rabat – Fez – Meknès – Oujda.

Arrivé à Oujda le 29 novembre 1943 il est emmené à l’Airborne Training Center et s’installe dans une tente comme l’ensemble des parachutistes français et américains.

Le 3 décembre il passe la redoutée visite médicale (il porte des lunettes et craint de ne pas avoir à minima les 6/10ème requis pour la vue, il apprend donc par cœur le tableau des lettres de l’ophtalmologue…) qu’il passe avec brio : Bon pour le personnel navigant !

Les nouveaux arrivants sont présentés au Colonel Geille et au commandant Faure qui les passent en revue, un par un, et les interrogent chacun en détail. . Le régiment est heureux d’accueillir des évadés. C’est un « souffle de France » qui viendra l’animer. Philippe indique au sujet de cette présentation : « Geille porte son brevet de parachutiste soviétique. Cela, et son regard d’acier, nous intimident passablement. Mais nous nous sentons conquis par de tels chefs. »

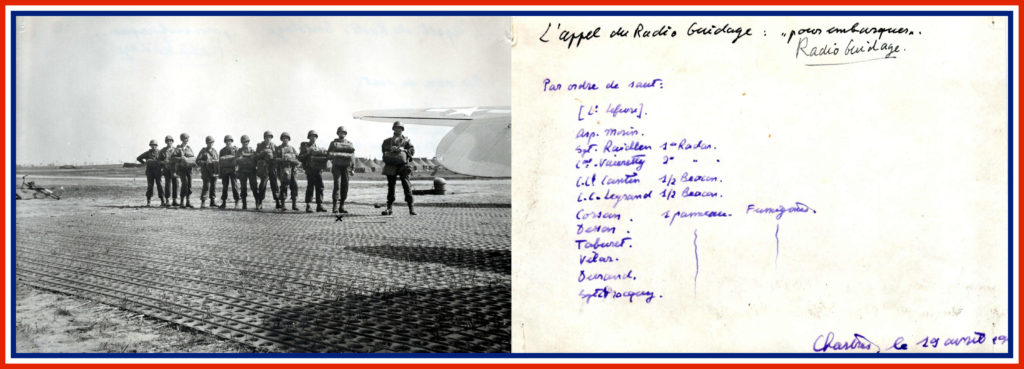

Ils sont pris en charge par l’équipe des moniteurs américains pour leur formation parachutiste. Le 1st Lieutenant Borden, chef de l’école parachutiste, réclame un interprète, et Philippe sort des rangs. On lui fait, comme épreuve préliminaire, réciter l’alphabet en anglais. OK ! le voici confirmé à ce poste important et il va désormais vivre en contact journalier avec les cadres américains. . L’intérêt du stage se double d’une expérience humaine attachante pour Philippe.

Le premier contact avec les « anciens » du régiment est curieux pour Philippe :

« …nous trouvons des gens tout-à-fait dégoûtés. On leur promet de semaine en semaine une attaque imminente. Mais on s’est battu en Tunisie, le régiment n’y était pas ; en Sicile : il faisait de la montagne près de Fez ; à Salerne, où les « paratroops » américaines ont tant donné : le régiment défilait à Fez encore ; en Corse, avec le bataillon de choc : rien non plus pour nos parachutistes. C’en était trop. Un si dur entraînement pour ne jamais combattre ?… Mais allez un peu attaquer le régiment devant eux : ils vous sautent à la gorge. Nous gardons peu de contact avec les « anciens ». Leur mépris pour les bleus, non parachutistes, est total. »

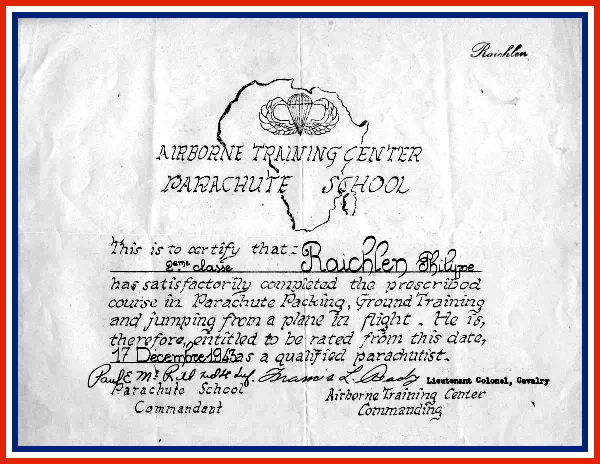

Du 6 au 12 décembre, une semaine « d’Airborne training » : très dure, peu nourris, beaucoup de sport, de courses (le « hip-hop »), de sauts au sol, d’exercices dans une carlingue démontée, séances de pliage et pour Philippe en plus un rôle d’interprète.

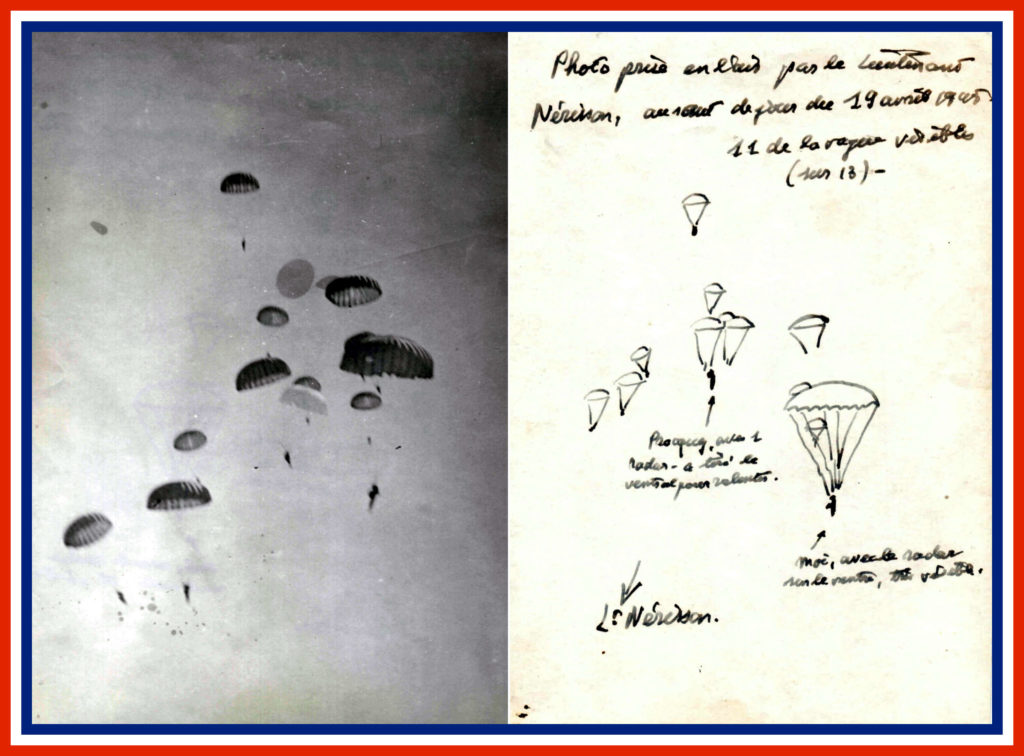

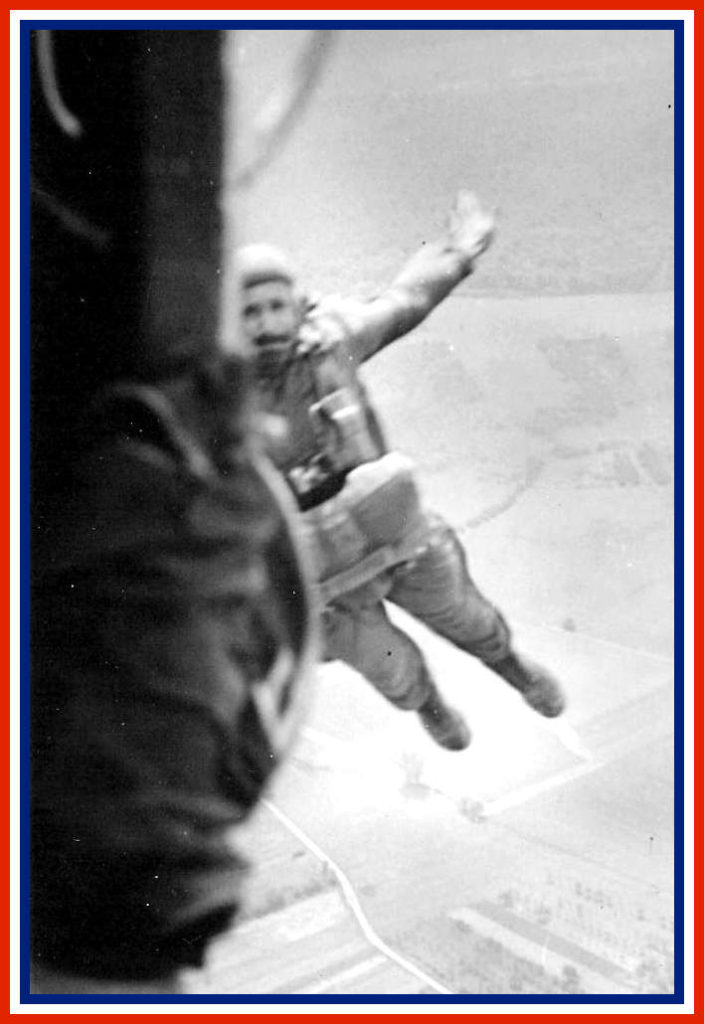

Philippe effectue ses deux premiers sauts le matin du 16 décembre 1943, suivi de deux sauts supplémentaires le 17. Il fête noël dans un convent d’Oujda. Le lundi 27, il effectue son 5ème saut en formation de guerre, c’est-à-dire par bordées entières (17 hommes par avion) larguées en même temps que 3 DC3 « Douglas » volant aile contre aile : « Je vis passer l’avion de gauche au-dessus de ma tête avant même que le parachute fût ouvert. Je rentrais le cou avec la crainte bête de me voir décapiter ! Hautement excitant. » Il obtient ainsi le brevet parachutiste américain (4 sauts) le 17 décembre 1943 et le certificat de l’ Airborne Training Center – Parachute school .

Le lendemain il effectue un 6ème un saut de nuit à 120m d’altitude qui valide son brevet parachutiste français (6 sauts) : brevet parachutiste français n°1788.

Le 8 janvier 1944 Philippe et ses camarades quittent Oujda dans des wagons à bestiaux, en route vers l’Algérie et les montagnes proches de Tlemcen. Après 47h de voyage ils débarquent à Ménerville (Thenia aujourd’hui) pour poursuivre à pied. C’est le début de l’instruction militaire. Philippe est affecté à la 3ème Compagnie (antichars, mortiers, PC du bataillon) du 1er Bataillon du 1er Rgt de Chasseurs Parachutistes. L’entraînement est dense avec une instruction individuelle et collective : armement, tir, groupe de combat, marches, exercice d’accoutumance au feu à balles réelles traçantes, patrouille, lancé de grenade… qui se termine le 5 février 1944. Philippe se dit très marqué par les premiers morts lors de ces entrainements, qu’ils soient parachutistes ou aviateurs. Il associe avec des accidents futurs, dans les Vosges, où des morts de camarades ont pu être dus à des erreurs de commandement.

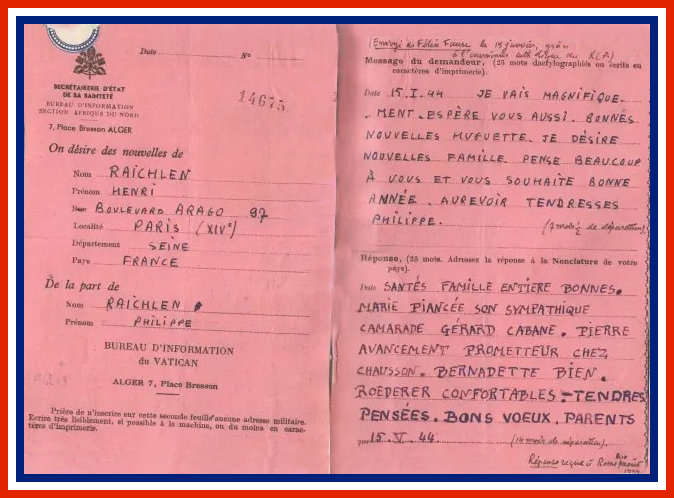

Le 15 janvier via l’Aumonier du Régiment il écrit un message à son oncle Henri, que le Vatican doit transmettre par voie diplomatique et qui arrivera à bon port avec une réponse après le 15 mai 1944.

Le 7 février le Lieutenant Guiraud qui commande la compagnie désigne d’office Philippe comme secrétaire de celle-ci, au grand damne du désigné.

Le 10 février Philippe embarque pour participer volontairement au stage d’éclaireur-skieur avec tout le matériel prévu à cet effet (ski, anorak…) qui se déroule dans une ancienne colonie de vacances des chemins de fer algériens à Tikjda au cœur du Djurdjura.

Au programme : les virages en « parallèle », conférences sur les avalanches, escalade, fartage, réglage des skis, tir avec le 1 Garand, etc…

Philippe est affecté à la première section d’éclaireurs-skieurs (1er bataillon) et le voici éclaireur-chasseur-skieur-parachutiste. En présence du Commandant Faure une démonstration sur piste est faite le 27 février. Le stage se termine le 4 mars 1944.

Le 6 mars le régiment s’installe en bordure de côte dans le village du Figuier.

Au retour de ce stage le nouveau commandant de la 3ème compagnie veut affecter, comme prévu, Philippe au poste de bureau mais celui-ci lui laisse à entendre que le lieutenant Guiraud l’avait pressenti, non comme scribouillard, mais comme interprète allemand et anglais pour le 1er bataillon dont la 3ème Cie comprend les éléments d’État-Major. Le Capitaine Vincent, nouveau venu au régiment, s’incline devant le choix de son prédécesseur. L’entrainement et les tâches quotidiennes se poursuivent.

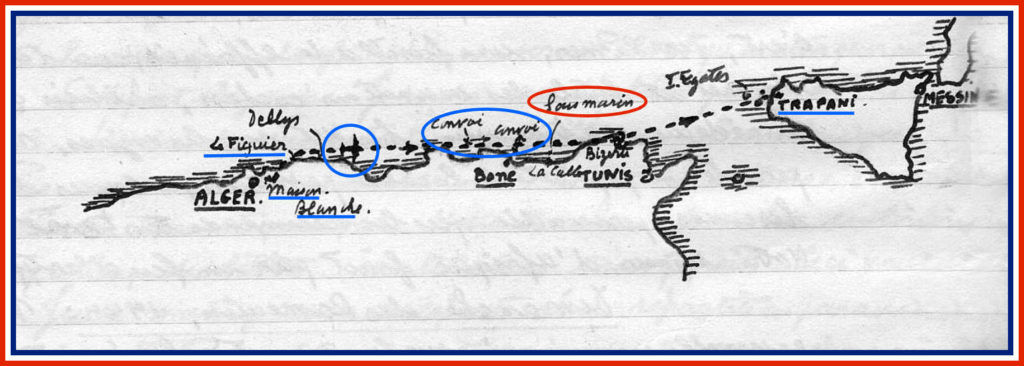

Dimanche des Rameaux, 1944 des camions les emmènent à l’aérodrome de maison Blanche. Philippe et ses camarades chargent leurs sacs à paquetage, parachutes, armes et gaines dans le DC3 « Peggy » et décollent le 2 avril vers midi 20 : « Mes camarades chantaient en chœur, allongés sur les paquetages individuels, et l’équipage s’amusait de nous sentir heureux ainsi. Soudain quelqu’un cria de regarder par les hublots vers le Nord : nous survolions un convoi (95 bateaux) qui gagnait l’Italie. ».

Il distingue également le grenadage par l’aviation alliés d’un sous-marin qui guettait l’arrivée du grand convoi.

Ils atterrissent le jour même à Trapani en Sicile et vont y rester jusqu’à début juillet. L’entraînement et les sauts se poursuivent. La population locale est relativement hostile aux français et de nombreux accrochages et bagarres qui ont lieu. Le fait que certains soldats profitent de la situation, de la population qui « meure de faim » pour échanger des denrées alimentaires contre des faveurs sexuelles n’améliore pas la situation.

En Sicile Philippe suit l’entrainement de base des Pathfinders US avec le groupe de Radio Guidage du 1er RCP et effectue plusieurs saut dont un de nuit(le 7ème) qui aurait pu être fatal car le parachute s’est enroulé suite à une mauvaise sortie de l’avion de son « propriétaire »…plus de peur que de mal à moins de 100m il s’ouvre complétement. Un 8ème « saut de vacances » est effectué avec Lt Sausse(brevet n°1826) et Sgt Procquez (les américains « offrent » 3 places qui restent disponibles dans leur avion aux français ). Puis encore deux autres en juin (n°9 et n°10) qui seront les derniers de Philippe pour l’année 1944.

Début juillet le 1er RCP quitte la Sicile pour Rome où il reste jusqu’à début septembre 1944 (mis à part 17 hommes, le régiment ne participe pas aux opérations du débarquement de Provence).

Il n’a laissé aucun écrit structuré de ces mois d’occupation en Italie, seulement des évocations crues de la prostitution des femmes aux soldats, et un récit publié en 1948 dans la revue de l’ENA, qui édulcore à dessein les violences des soldats du 1° RCP contre les siciliens qui les avaient agressés : « Pour nos agresseurs, le sort fut plus rude. Les ruisseaux de l’endroit coulèrent pourpres tout le soir, lavant l’outrage de ces nouvelles vêpres ». Il écrit à ce sujet à un de son ami Henri Hartung : « Cette image, véritable, de notre brutalité ne doit peut-être pas être imprimée…Elle suggère une vengeance un peu exagérée…Les morts auxquelles je fais allusion ont été trop et trop peu nombreuses pour que j’en parle ainsi. ».

Cependant, il a gardé dans ses affaires un souvenir qu’il ne commente nulle part, deux photos déchirées en quatre, conservées dans leur enveloppe d’origine, qui, d’après Mr G. Morelli, seraient être les photos de radars préparatrices au débarquement allié en Provence, en date du 15 aout 1944, au nom du Capitaine Baker, de l’ « Independant Pathfinder Platoon », commandant de l’Opération Dragoon. En effet, le « radioguidage » français était logé à Rome près des Pathfinders anglais : a-t-il ramassé ces documents par terre ? dans une poubelle ? ou – bien improbable, vue la différence hiérarchique- est-ce un don du Capitaine Baker ?

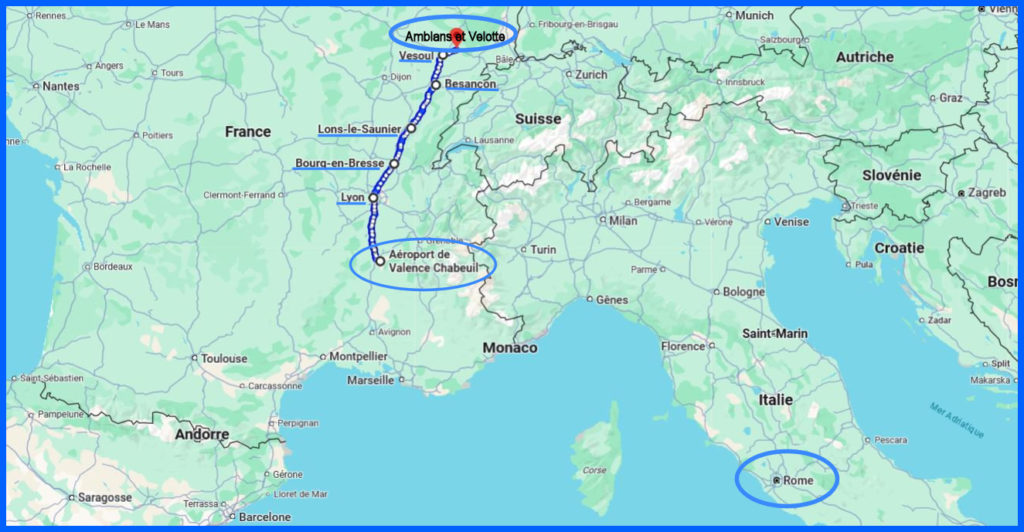

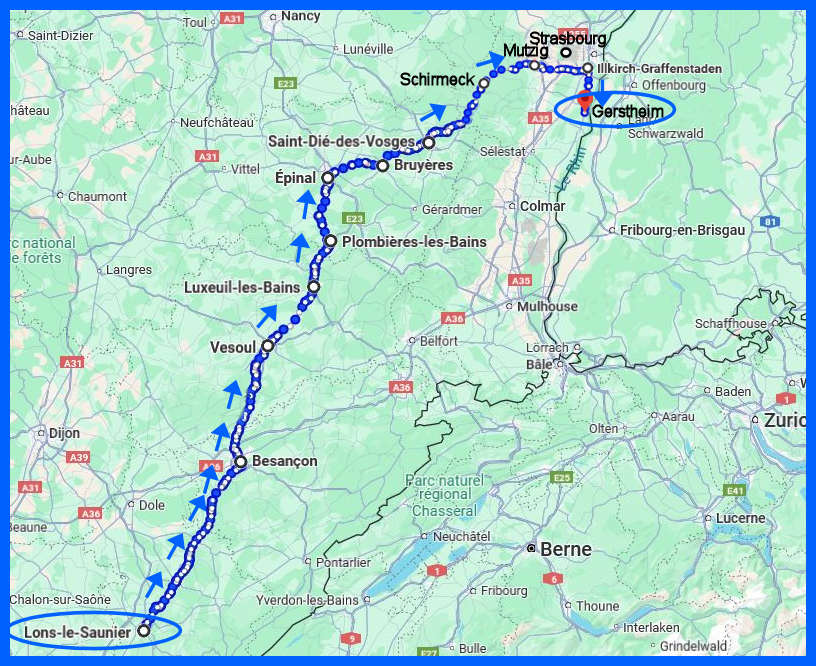

Philippe Raichlen touche le sol métropolitain avec l’ensemble du régiment le 4/5 septembre 1944 lorsqu’il atterrit sur l’aérodrome de Valence Chabeuil. Le régiment installe son cantonnement à Valence pour se préparer à entrer prochainement en action.

Le mardi 26 septembre Philippe écrit dans son journal : « Nous allons monter en ligne »!

Stationnant à Valence son père qui est à Marseille vient lui rendre visite le 27 septembre. Le 28 au matin Philippe et ses camarades embarquent dans des Dodges et camions et remontent vers l’est : Lyon – Bourg en Bresse – Lons-le-Saulnier – Besançon – Vesoul et le Hameau d’Amblans d’où il entend le canon au loin en direction de Belfort. Le 30 septembre, Philippe Raichlen qui est dans le groupe de radioguidage, avec un peloton de 18 hommes commandé par le Lieutenant Lefèvre partent (Départ du 2ème avion = terme du radioguidage qui signifie un petit peloton de 18 hommes », d’après Gory Georges brevet 1899) , vers la Longine en passant par Luxeuil et Faucogney et ils s’installent dans l’école.

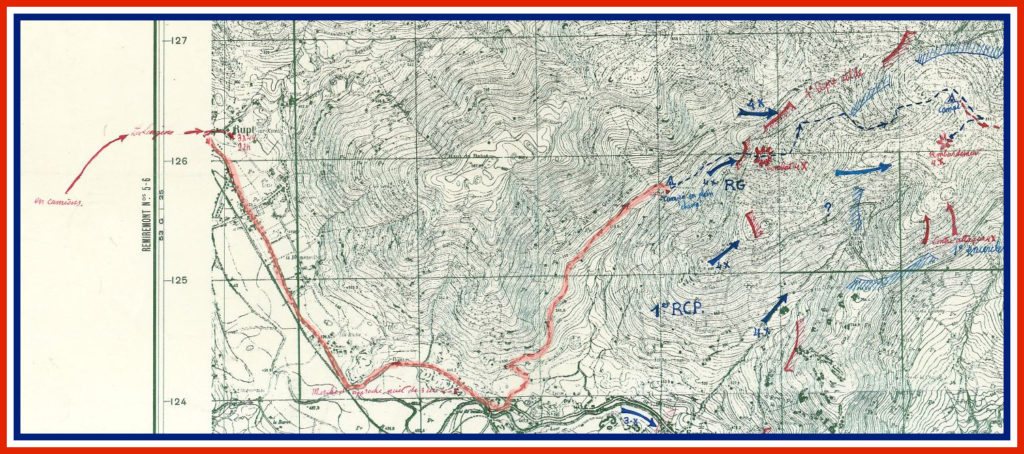

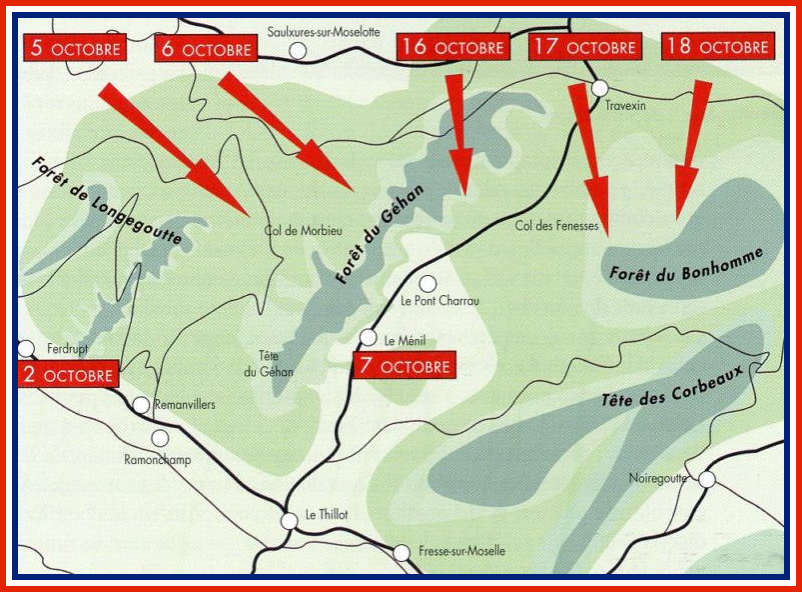

Le 3 octobre, le régiment s’infiltre dans le dispositif ennemi en colonne par un, sans faire de bruit.

Pour Philippe et son groupe de radioguidage, le baptême du feu a lieu le lendemain lorsqu’il tombe dans une embuscade : « aucune victime ; l’adjudant crible à la mitraillette un boche (celui au FM), Ledoux(1402) en blesse grièvement un deuxième, un grand gosse blond avec des yeux bleus –mort depuis. Desson envoie 3 balles de fusil dans le dos d’un troisième… Je me force à regarder de près le premier cadavre ennemi, puis continue à monter ». Les combats font rage tout autour dans les différents secteurs des compagnies du 1er RCP.

Philippe est chanceux, alors qu’il monte le guet on l’appelle au rassemblement ; il fait à peine 2 mètres qu’un obus allemand de 8,8cm explose à l’endroit (« criblée de ferraille ») où il se trouvait quelques secondes avant. Il est indemne mais ses camarades Desson (brevet 1669) et Yvorel (brevet 1474) sont blessés par des éclats. Les conditions sont terribles avec une pluie continue, l’impossibilité de faire du feu pour se réchauffer ou manger un repas chaud, le froid, les tirs d’artilleries incessants, les embuscades…

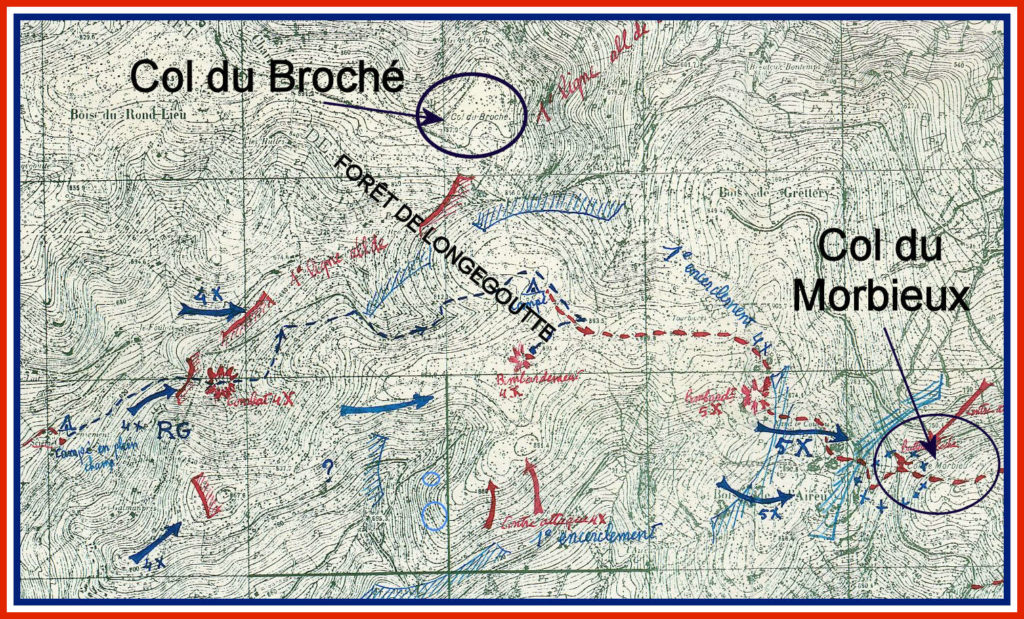

Le 5 octobre, ils progressent le long des crêtes du col du Broché… « Un obus tombe à 4 mètres. Lorrillard s’effondre : un gros éclat sous la rotule du genou gauche. Il marchait à moins d’un mètre devant moi. Mais un arbre a intercepté ce qui me revenait de ferraille. »

Puis au Col du Morbieux : « beaucoup de monde. Le col vient d’être pris d’assaut, avec 3 canons de 155, des chevaux, plusieurs prisonniers. Plusieurs morts boches. Ensuite, une vaine contre-attaque en sèmera beaucoup d’autres encore. Nous remontons sur la tête du Midi ; une halte, puis avancée de nuit, en colonne par 1, vers l’objectif terminal : la tête du Gehan. Silence absolu. Marche très difficile. Nous couchons à flanc de pente, serrés en groupe de 5 ou 6, tout près du sommet. État d’alerte permanente. »

Le 6 octobre, le groupe de Philippe réussit à s’approcher à moins de 100 mètres du village du Mesnil tenu par les allemands. Ils ouvrent le feu de toutes leurs armes et créent la panique dans le dispositif allemand qui s’enfuit. Ils sont seulement une quarantaine à devoir protéger le village alors que les allemands contre-attaquent avec de nombreux renforts mais tiennent jusqu’à l’arrivée des renforts du 1er RCP. Il écrit plus tard : « Et cet instant de lâcheté que je n’ai jamais avoué, le même jour vers 14 heures, comme les munitions s’épuisaient et que chacun, sous la pression ennemie, se retrouvait désespérément seul : avoir posé mon fusil dans un buisson et, le révolver à la main, avoir entrepris de remonter la pente en abandonnant mon poste, seul, vers les sommets occupés par les nôtres, vers la liberté (et l’encerclement) avec cette résolution froide de mourir plutôt que de me rendre, et en même temps cette lâcheté de quitter ainsi le lieu du combat. Jusqu’à ce que la voix d’un camarade blessé, par un bouleversement inexpliqué, m’eût rappelé dans la vallée, sauvant mon honneur après quarante secondes d’absence. (Justice humaine : alors que j’ai accompli sous le feu des actes dix fois plus méritoires qu’au Ménil, c’est pour cette journée que j’ai reçu la Croix de Guerre!) »

Par la suite le Régiment doit évacuer le village afin d’éviter d’être encerclé et dénombre une quarantaine de blessés et 5 tués.

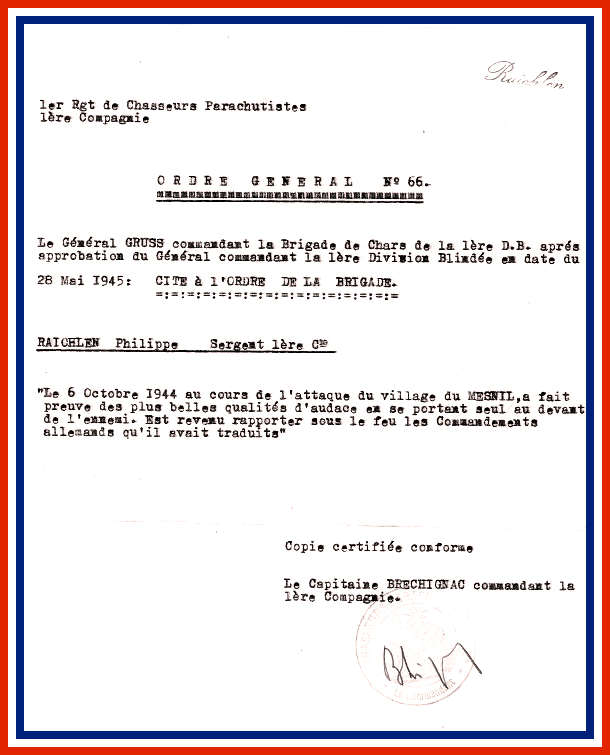

Philippe Raichlen est cité à l’ordre de la Brigade :

« Le 6 octobre 1944 au cours de l’attaque du village du Mesnil, a fait preuve des plus belles qualités d’audace en se portant seul au devant de l’ennemi. Est revenu rapporter sous le feu les commandements allemands qu’il avait traduits ».

Les jours suivant les combats se poursuivent dans tout le massif de la forêt du Gehan et sur les différents cols. La faim et le froid se font sentir…la mort rôde… les effectifs fondent, à cause des malades et des pieds gelés.

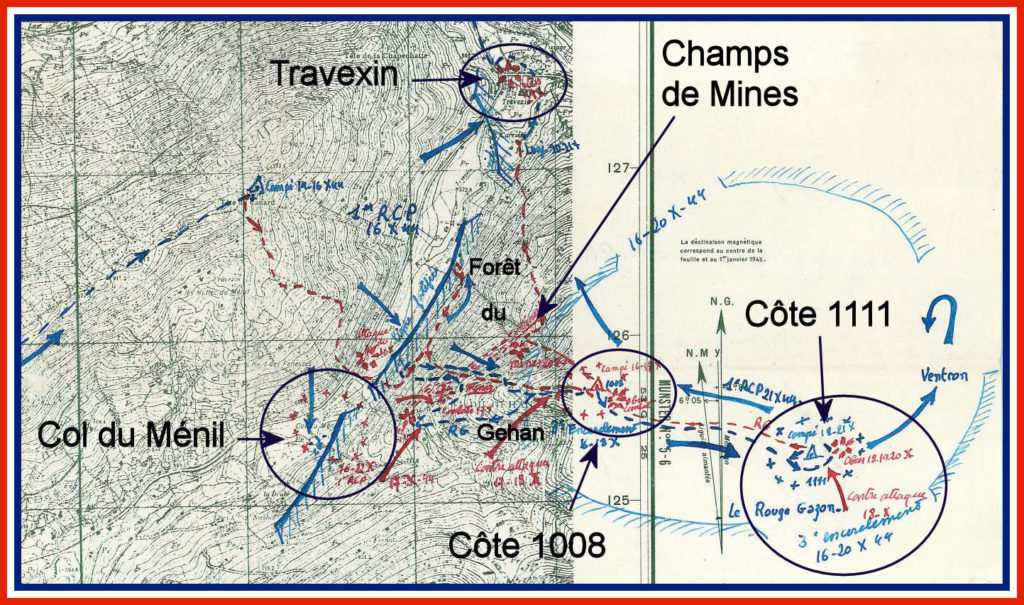

Le 16 octobre, Philippe relève une seconde attaque du Régiment, la plus dure près du Col du Mesnil avec un très fort barrage d’artillerie : « Au début, silence. Mais bientôt, ça crache de droite et de gauche. Mitrailleuses et mitrailleuses lourdes à balles explosives. Ça siffle et chante. La terre saute en mottes brunâtres, ici, puis là. Je suis crevé, avec mes munitions, mais donne tout ce que je peux. Sueur à flots, essoufflement. Un mulet déchiqueté à côté. Le col est franchi. Très dure montée avec toute la charge jusqu’à la cote 1008 »

Ce jour là Philippe perd un bon copain, Ricciatti Louis (brevet 1790) qui est tué en attaquant un nid de mitrailleuse.

Le 17 octobre, Philippe participe à plusieurs escarmouches avec des patrouilles ennemis. Il traverse un champ de mines, et déclenche une mine bondissante à moins d’un mètre de lui mais il a de nouveau la baraka ; grâce à un arbre « providentiel » qui stoppe la charge mortelle. Il pleut de plus en plus et les combats font rage sous un duel d’artillerie permanent : « Cependant, je tiens le coup, physiquement, de manière extraordinaire, ainsi que la poignée qui reste du Radio guidage ».

Le 20 octobre, Philippe s’en sort à nouveau miraculeusement : « Une explosion : Raynaud, téléphoniste de la 1ère Cie, est tué net à 2 mètres à ma gauche. 30 secondes. On va vers lui. 3 détonations simultanées : Morin, Chevalier, du Radio guidage, et un autre de la 1ère Cie sont fauchés par les éclats. Blessures aux jambes et aux cuisses. Soins aux blessés. Le Lt Beaumont fait sauter une 5ème mine à 50 cm de lui mais elle fuse sans exploser. »

Le 21 octobre au soir la campagne des Vosges s’achève pour Philippe et ses camarades du 1er bataillon du 1er RCP. Il écrit cette ligne qui en dit long : «. Jamais en 18 jours de ligne je n’ai eu autant de hâte de sortir d’un endroit exposé ! ».

Le radio guidage après ses 18 jours a 2 tués, 11 blessés, 18 évacués (maladie ou gelure). Seulement 17 hommes (39%) sont restés en ligne de bout en bout…ils étaient au départ 48 !

Pour le 1er RCP cette première campagne qui a montré l’exceptionnelle combativité du Régiment, coûte cher avec de lourdes pertes avec 129 tués et 339 blessés (40% des effectifs).

Philippe exprime fréquemment sa fierté d’appartenir au 1°RCP, insistant sur la qualité des officiers, et leur proximité : « Ce que nous avons souffert, certaines nuits, est à peu près indescriptible, et je n’aurais pas cru que l’on pût y résister. J’ai tenu jusqu’au bout, d’abord parce que mes camarades le faisaient avec une abnégation splendide et que, du Colonel au dernier 2e classe, nous étions tous logés à la même enseigne qui n’était même pas celle de la belle étoile à cause des nuages. »

Dans ses lettres à ses parents, il tâche maladroitement de les rassurer, « surtout ne vous inquiétez pas, je vais très bien, je mange bien »… mais il les expose sans cesse au risques mortels qu’il affronte ; il leur décrit clairement les quatre fois, où il aurait dû mourir comme ses camarades voisins, …nous n’avons rien eu à manger pendant 48h, beaucoup de camarades ont eu les pieds gelés…… Il espère avoir une permission pour assister au mariage de sa sœur : Un parachutiste, ça fait si bien dans un mariage, n’est-ce pas. «morituri te salutant…” (ceux qui vont mourir te saluent).

Il faut voir là les éléments de dissociation qui signent le stress post traumatique, le « schell-shock » de la première guerre mondiale : il décrit tous ses combats comme semblant « irréels, « du grand cinema », « un jeu d’enfants » …

La scène la plus horrible, selon ses dires, est celle-ci : un soldat allemand blessé râle de douleur, aucun brancardier disponible pour l’évacuer… « Cette impuissance où nous sommes… J’en ai assez, assez : et puis une résolution soudainement prise me rend le calme. Si dans une demi-heure personne n’est venu pour le secourir, j’ai mon Colt. Il n’y aura qu’un boche de mort en plus, mais au moins il n’aura pas cette affreuse agonie lente de crucifié. Une balle dans la tête : il ne souffrira pas…. Par la suite, cette résolution que j’avais prise me vaudra de longues discussions avec des camarades catholiques. L’idée de hâter la venue de la mort pour abréger une souffrance n’est pas admise par les catholiques. »…abréger les souffrances physiques du blessé, mais aussi les souffrances morales de l’entourage.

Après une période de repos bien mérité dans le secteur de Lons-le-Saunier, de reconditionnement et de formation des nouvelles recrues (principalement du Bataillon Hémon qui vient de Paris) le 1er RCP est remis en alerte le 6 décembre 1944.

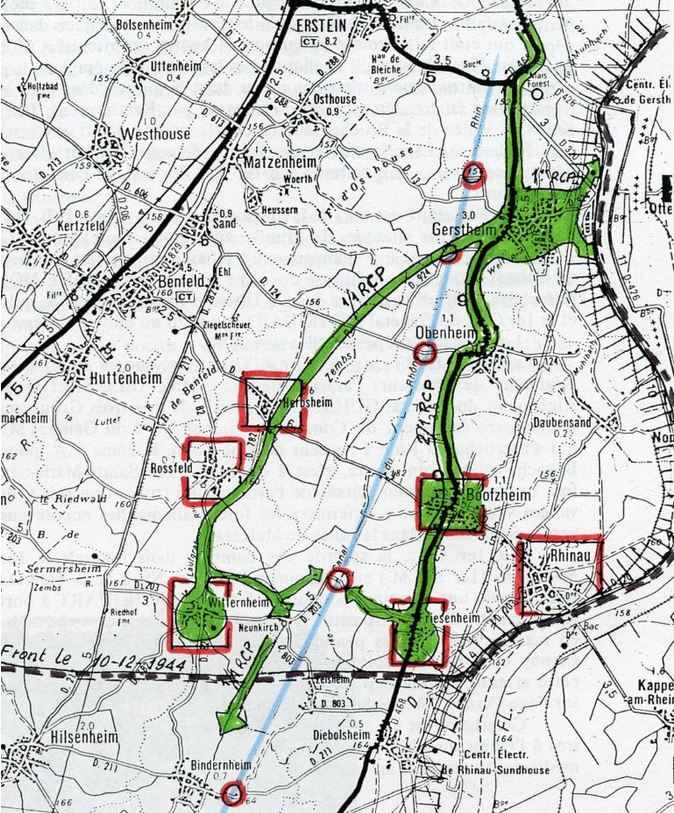

Le 7, départ vers Besançon, Vesoul, Luxeuil, Plombière, Epinal puis le lendemain Bruyères, Saint-Dié, le col de Saales pour arriver en Alsace (« en Allemagne à ce que l’on croirait à n’en juger que par l’aspect des villages et les inscriptions aux murs. »). Descente par Schirmeck, Mutzig, Illkirch-Graffenstaden et Gerstheim, terminus de ce « voyage ».

Pour Philippe la campagne d’Alsace commence réellement le 12 décembre avec une montée en lignes pour la « Garde au Rhin » : « Dès les tous premiers jours, un de mes meilleurs camarades d’Oujda, le sergent Picard(brevet 1782), fils d’un commandant du Maroc, devait tomber au cours d’un petit accrochage de patrouilles, près du Rhin : une balle dans la tête. » Pendant cette période le 1er RCP est rattaché à la 2ème Division Blindée du Général Leclerc.

Le 14 décembre 1944, Philippe se blesse bêtement en se faisant une entorse au pied droit. Dans l’impossibilité de marcher il est conduit à l’hôpital civil de Strasbourg , qui est le centre de rassemblement commun pour tous les blessés du régiment : « Et il y en avait… Mon Dieu qu’il y en avait » …suite aux combats acharnés menés par le 1er Bataillon dans le secteur de Neunkirch par un froid intense et une pluie d’obus. Il est transféré le 17 à l’hôpital américain de Mutzig et le 23, la mort dans l’âme (n’ayant pas suffisamment récupéré pour rejoindre au front ses camarades) il est évacué avec les blessés légers vers Meximieux (pendant ce temps le 1er RCP retourne à l’arrière à Plombières) mais débarque à Luxeuil et rejoint le radio guidage à pied à Plombières où il passe noël et reçoit de nombreux colis (famille ou donateur).

Le 30 décembre 1944, serré dans des Dodges direction le col du Bonhomme pour arriver à Hachimette : « Après avoir stocké les sacs dans l’église du village, nous partons, en colonne par un avec des mulets et deux goumiers pour guides, vers les crêtes et la forêt, dans la nuit tombée. »

La dernière journée 1944, Philippe la passe sous une fine neige qui tombe et perd un de ses camarades du stage de parachutiste d’Oujda, Rousseau Robert brevet 1796 (« un brave petit caporal paysan, un peu bègue, un peu fruste, très gentil »), tué par un tireur d’élite allemand…il ne sera pas le seul…

Relevé par la 3ème DIUS il quitte le secteur et passe le réveillon dans l’église d’Hachimette endommagée par les bombardements. Pour se réchauffer les hommes du 1er RCP allument de grands feux avec les bancs et stalles de l’église. A ce sujet Philippe écrit : « Je n’oublierai jamais le regard douloureux des gens du village qui vinrent, le lendemain, jeter un coup d’œil timide sur les restes profanés de leur église ».

Le 2 janvier, l’unité se déplace dans le secteur d’Orbey et Lapoutroie. Le 6, Philippe se rend au lac blanc.

Les journées sont faites de patrouilles, d’incursions dans le dispositif allemand et de gardes de la ligne de front particulièrement éprouvantes la nuit.

Le 20 janvier retour en plaine et le 23 départ de Obernai vers Châtenois. Le 25 Philippe Raichlen est à Guémar où il loge chez l’Ortsgruppführer local du parti nazi. : « Bel uniforme brun, avec casquette et brassard, que je revêts pour me balader ensuite en pleine rue, histoire de voir si quelqu’un viendra m’arrêter, sans succès d’ailleurs. »

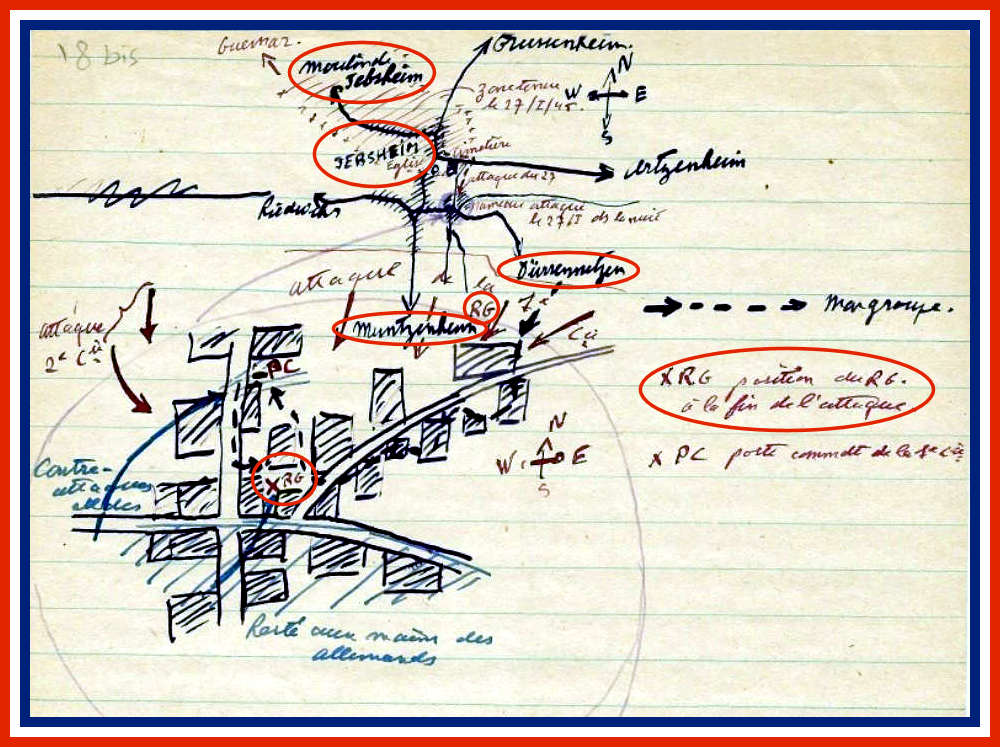

« … Et puis ce fut la journée du 27 janvier, qui devait marquer tragiquement dans l’histoire du Radio Guidage… »

Passage du pont à Illhaeusern et débarquement au moulin de Jebsheim (du moins ce qu’il reste), rassemblement et départ en colonne par un vers le village. Sur la route principale ils sont bombardés et on leur tire dessus pendant plus d’une heure. Le village est en feu, à l’entrée du village soudain : « Mon dernier souvenir est d’avoir vu Villa et Guerrini traînant leur mitrailleuse sur un traîneau, devant moi. Le Radio Guidage est encore devant. Ledoux me dépasse, et puis c’est fini pour eux tous. Une immense flamme ? une fumée épaisse, un souffle qui me soulève de terre, un grondement trop vaste pour être entendu, mais que je ressens dans tout mon corps…pas un éclat de m’a frôlé, je suis seul sauvé, je me rappelle d’avoir reçu sur mon corps Hamel et Ledoux, mes deux voisins, tous deux grièvement blessés à 50 cm de moi…Un grand silence, une fumée épaisse, et le sang qui bourdonne dans les oreilles. Je me relève à demi, comme épuisé. Sifflement, autre explosion tout près. Je retombe à terre, résigné : celle-là non plus n’a pas pu me toucher. Silence. Un gémissement, et puis vingt cris : « À moi ! … Help !… Find me a doctor !… À moi ! » La rue jonchée de corps, et de corps, sous la fumée. ». Suite à cette frappe, pour le seul radio guidage c’est 10 tués et blessés. Mais malgré cela les survivants doivent le soir même attaquer un groupe de maison tenu fermement par l’ennemi.

Par des températures polaires (-25 degrés) les combats font rage, souvent à bout portant et au corps à corps face à des chasseurs alpins déterminés et habitués à combattre dans ce milieu hivernal. Il faut « nettoyer » les maisons une par une (certaines prises et reprises plusieurs fois) sous un déluge de fer et d’acier jusqu’au 30 janvier 1945, date définitive de la libération de ce qu’il reste du village de Jebsheim. Cette libération aura coûté la vie à 76 parachutistes du 1er RCP et fait 167 blessés (pour ce petit village les français et américains ont plus de 200 tués et 2000 blessés).

Philippe indique que le 30 janvier le radio guidage gagne le village de Muntzenheim (il dessine un plan à ce sujet) puis le 31 celui d’Urschenheim(en half-track). Il ne participe pas à la prise de Widensolen mais il est amené à traverser le village libéré pour faire une reconnaissance en direction du Rhin jusqu’en bordure de lisière de forêt d’où il distingue Breisach et le Kaiserstuhl. Le radio guidage cède le secteur aux américains et va se reposer à Widensolen qu’il quitte le 3 février pour rejoindre Colmar libéré la veille.

Philippe Raichlen dans ses mémoires évoque également la triste soirée du 10 février 1945 qui fera 5 tués et 10 blessés (les derniers du 1er RCP en Alsace) :

« ce soir de février (le 10, je crois) où la Caserne des Chasseurs, en plein milieu de la nuit, sauta à grand fracas : minée depuis 8 jours, nous l’occupions, insouciants du danger. La vie de quartier. Et soudain, dans l’obscurité, trois explosions immenses, à intervalles réguliers. Trois corps de bâtiment portés manquants, tout autour de celui que le radio guidage habitait. Les morts, les blessés. Les monceaux de décombres informes. Et l’évacuation précipitée de la caserne, le lendemain, dans un silence lugubre. »

Ainsi s’achève la campagne d’Alsace pour Philippe et ses camarades. Le 1er RCP a payé un lourd tribut dans les combats de libération de la poche de Colmar avec 167 tués et 512 blessés, ce qui représente 60% des effectifs engagés. Le 1er RCP quitte Colmar pour penser « ses plaies » à Lons-le Saulnier.

Philippe obtient enfin sa première permission, tant attendue, et peut retourner chez lui et revoir sa famille le 17 février 1945 (après 18 mois de séparation) . Mais deux graves accès palustres surviennent, paludisme attrapé en Italie plusieurs mois auparavant : il a donc deux prolongations de sa permission, en convalescence, jusqu’au 14 mars 1945.

En avril-mai 1945, il rejoint Avord où tous les hommes non-brevetés effectuent leur stage parachutiste pour être brevetés.

Il y a l’immense plaisir de faire de nouveaux sauts en parachute (voir ses récits « souvenirs de sauts »). Il exprime la claire décision de reprendre ses études, et non de s’engager pour l’Indochine, cependant il décide de faire un stage pour devenir officier de Réserve à Coetquidan durant l’été 1945. Il interrompt prématurément ce stage en aout 1945, en raison de la fréquence des accès palustres qui le terrassent fréquemment, qu’il veut soigner par un traitement intensif, qu’il commence en vallée de Chamonix, où sa famille est en vacances. Il faut noter qu’il prend cette décision seul, mettant ses parents devant le fait accomplis, contrairement à ses autres choix de vie, en particulier celui de ne pas s’engager dans l’armée régulière, qui a fait l’objet de beaucoup de discussions avec ses parents par lettre, durant l’hiver précédent.

C’est lors de cette période que Philippe effectue ses 5 derniers sauts en parachute (n°11 à 15) dont 2 le même jour.

Philippe Raichlen est démobilisé le 20 septembre 1945 et rentre chez lui à Fontenay-aux-Roses.

Après quelques vacances et convalescence dans les Alpes, il se porte candidat pour le premier concours de l’ENA. Il est nommé major de cette première promotion « France combattante » et débute sa scolarité en mars 1946, dans la section « finances ». Major au concours de sortie, il postule au corps prestigieux de l’Inspection générale des Finances, où il entre comme major également en juillet 47.

Les multiples stages qu’il effectue alors lui permettent de parcourir la France (Arras, Sedan, Marseille, Le Havre…), d’apprendre son métier et de rencontrer des personnes diverses. Il semble, d’après ses lettres familiales, intéressé par son travail, par les discussions avec ses collègues, par ses vacances également, où il peut faire avec plaisir et fierté des marches de 25 ou 30 km, des courses d’alpinisme, et des randonnées à ski (Chamonix, Suisse, Allemagne, Angleterre…). Il évoque fréquemment des questions d’argent (demandes d’avance à ses parents, car l’état ne verse les salaires qu’avec plusieurs mois de retard) et de tickets de rationnement, et se demande si son travail justifie son salaire.

Cependant, c’est dans son journal de 1948 (10 mars au 29 décembre) que ses interrogations et sa souffrance s’expriment :

On relève d’abord le traumatisme de guerre transmis de son oncle Theodore Berger-Levrault : Alors qu’il est en poste à Reims, en juin 1948, il se rend sur la tombe d’Oncle Théodore située à la Nécropole Nationale de Jonchéry-sur-Suippe, en train puis “Interminable marche de 48 km, sans manger ou presque, dans la chaleur du camp de Châlons et dans la pluie d’orage.(…) Quelle charité que la guerre, qui rend si belle cette chose laide et bête, la mort des hommes! Dieu me soit témoin que j’aurais désiré finir de cette fin : enfant, j’avais trop été bercé de la mort d’Oncle Théodore, encerclé et criblé à la mitrailleuse par l’ennemi, agonisant, seul, dans un abri-hôpital boche. Je trouvais cela si beau! Mais je n’ai pas trouvé le courage de pousser mon admiration jusqu’au suicide. L’inertie me retenait plus que la peur d’être mutilé! Et pourtant, deux fois par mine, deux fois par balle, une fois par parachute, je devais “y rester”. L’on a voulu me réserver une fin plus amère et plus longue à venir. Ah, cette première nuit de radio-guidage au Camp Kurtz de Trapani: tous les autres au cinéma et moi seul, volontaire pour la garde des bagages. J’ai réfléchi trois heures durant au clair de lune sur mon sacrifice, que j’imaginais mortel, et qui faillit l’être dix jours après. Aucune autre émotion qu’une douce exaltation et un entier renoncement. Mais ce ne fut pas voulu “où vouloir se peut”. Et j’attends.”

Quelques mois avant, le 25 septembre 1947, sa mère adressait à Philippe cette lettre, insistant encore sur ce thème: “En datant ma lettre, je pense à O. Théodore (décédé le 25 septembre 1915), qui, il y a 32 ans, mourait si bravement sur sa butte du Mesnil. Je ne le vois pas du tout en vieux monsieur de 60 ans (il était né le 25 mai 1887). D’ailleurs il n’y serait pas arrivé après tout ce qu’il avait passé à la guerre. Quel charmant frère, je le regrette toujours autant. Il rendait la vie très douce et gentille aux siens. Tu me le rappelles beaucoup.”

Philippe Raichlen, comme son oncle Théodore, est mort dans sa vingt-neuvième année, et, comme lui, a combattu pour une butte du Mesnil / Menil…

La Deuxième guerre Mondiale a entrainé chez lui des traumatismes directs qui sont venus se surajouter.

Il rapporte des cauchemars évoquant la guerre : “Un passé qui m’écrase de sa réalité”. En mai: “Je me suis réveillé d’un coup, du plus horrible des rêves, genre “Mr Hyde”, le mal pur. Je tâtonnais à la recherche du commutateur, le dos contre la porte, avec une peur gluante, honteuse. Et en même temps, parfaitement ironique, quelque chose ou quelqu’un s’amusait en moi qu’un être humain raisonnable, un “Inspecteur des Finances” pût trembler devant de telles sottises. J’ai bien failli, pour finir, ne pouvoir me rendormir à nouveau dans l’obscurité. En tous cas, il m’a fallu me mettre le dos au mur.”

En juin, il repense à un film sur la Campagne d’Italie (Paisa) , qu’il a vu trois jours avant. “J’ai chéri cette époque de ma vie”. Mais le film déclenche en lui des souvenirs d’horreur.

Plusieurs fois, il remarque que c’est “depuis cinq ans” (donc depuis 1943) qu’est survenue une “décroissance dans mon appétit de vie et de conquêtes”

En juillet, il lit un livre relatant la campagne d’Alsace, « Le 2° Corps attaque« , qui fait immédiatement remonter chez Philippe ses souvenirs : “Je découvre combien ce combat de Jebsheim (trois jours de ma vie dont un, passé à dormir sous les obus) fut crucial ; quelle boucherie ç’a été; combien de fois repris et disputé le village changea de mains. Or qu’ai-je vu de ces luttes ? Et de quelle part me targuer ? Je prends plaisir, toutefois, orgueil et conscience de moi-même à lire ces lignes. Après tout, j’ai fait mon devoir en cette guerre, et c’est un des orgueils les plus purs qui aient survécu à mes naufrages. Avoir connu cette armée, la plus belle que la France eût jamais possédée ; avoir lutté pied à pied contre cet ennemi qui mettait son orgueil à nous opposer ses élites ; pour une fois, ne pas rougir de moi. J’aurais pu faire plus, je n’ai pas fait si peu, ni si mal. La guerre reste le présent le plus riche qu’une République puisse offrir aux meilleurs de ses fils, fussent-ils hobereaux.”

Mais ces traumatismes, qu’il partageait avec la grande majorité des jeunes hommes de son âge, n’expliquent pas tout. Ils ont sans doute été insurmontables chez ce jeune extrêmement perfectionniste et orgueilleux, qui se fixait comme objectif l’exigence de domination de soi-même, le triomphe de l’intelligence sur les émotions, selon un devoir rédigé en 1942 : « La passion qui me tient de montrer en toute circonstance que la volonté me gouverne » …« La victoire du conscient, du jour, sur les ténèbres, notre gloire profonde»… « fierté d’être mon seul maître »… « Je forge mon avenir à force de volonté »

C’est cette caractéristique psychique qui a pu mener le milieu de l’ENA à émettre l’hypothèse qu’il s’était suicidé car il n’était « que » second au concours de sortie de l’Inspection des finances. Certes, il s’est suicidé le lendemain de ces résultats. Car le pendant du perfectionnisme, poussé à ces extrémités, c’est la honte, qu’il évoque souvent dans son journal. Quand Philippe évoque sa terreur d’être envahi par « la sage maturité», c’est sans doute car il avait trouvé dans l’excitation des prises de risques mortels le seul remède à sa souffrance interne, à sa honte intrinsèque. Griserie de l’aventure, bonheur du danger, risque de mort « hautement excitant », la guerre et les sauts en parachute devaient, enfin, donner un peu de sens à son existence, au-delà de la fierté d’avoir surmonté sa peur. « Dans l’inconscient (sic) je suis parfaitement convaincu que je ne reviendrai jamais de tout ceci. Par romantisme, parce qu’il est plus décoratif de mourir au loin que de rentrer, la guerre finie, dans ses pantoufles. »

Ces éléments le laissaient dans une immense solitude, voyant comme une humiliation le fait de se confier, à sa famille, à ses camarades, encore moins à une femme.

L’évocation du suicide est de plus en plus fréquente : “Je sens depuis deux mois ou trois, se détacher la vie feuille par feuille tout comme un artichaut vieilli. Me rattacher à quelque révélation, mon orgueil ne le permet. À l’orgueil, mon sens du relatif. ..Je ne veux pas me plaindre, et ma vie trop facile m’en enlève le droit. Mais que faire si la vie se détache, et que l’on ne puisse s’illusionner sur les trésors mythiques du détachement ? N’y pas même trouver cette dernière fierté de soi plus nécessaire à la vie que l’air ou l’eau?…Il me faudrait, semble-t-il , un bon, un vrai malheur, ou le choc d’une forte terreur pour remettre en place tant de fausse inquiétude…” (décembre 1948).

Il se suicida le 20 janvier 1949, après une nuit d’errance dans un bois proche de son domicile, où il habitait chez ses parents.

Ce qui est terrible, dans la détresse de Philippe Raichlen, c’est que la guerre fut à la fois la seule chose qui donna un sens à sa vie, et en même temps anéantit tout sens à sa vie. Pour remplir son “destin”, il devait partir à la guerre, combattre ouvertement, en héros. Et il partit. Mais il ne devait pas revenir. Et il revint, malgré lui. Il revint chargé de toutes les horreurs qu’il a vues, qu’il a commises, qu’il a vu commettre, impuissant. Et ces horreurs tournant en boucles dans son esprit sont venues abattre son sens de l’existence déjà mal assuré, sa légitimité à vivre. C’est en soldat qu’il s’est donné la mort, avec une grenade, utilisée comme on lui avait enseigné, lorsqu’on est encerclé et menacé d’être fait prisonnier…

La note d’espoir, c’est qu’aucun de ses neveux et nièces ne sont morts de suicides, et que la prise en charge du stress post traumatique et des souffrances psychiques s’est bien banalisée 75 ans après…

Pour ceux qui souhaitent en savoir encore davantage sur son histoire nous vous conseillons fortement l’excellent site que lui a consacré Anne-Catherine Pernot, sa nièce :

https://philipperaichlen.wordpress.com/

Nous remercions très sincèrement Anne-Catherine Pernot pour le partage de ses archives familiales et sa participationà la rédaction du parcours de Philippe Raichlen à qui nous rendons hommage pour son engagement au service de la France et de la libération du territoire national.

Nous ne l’oublierons pas!!!

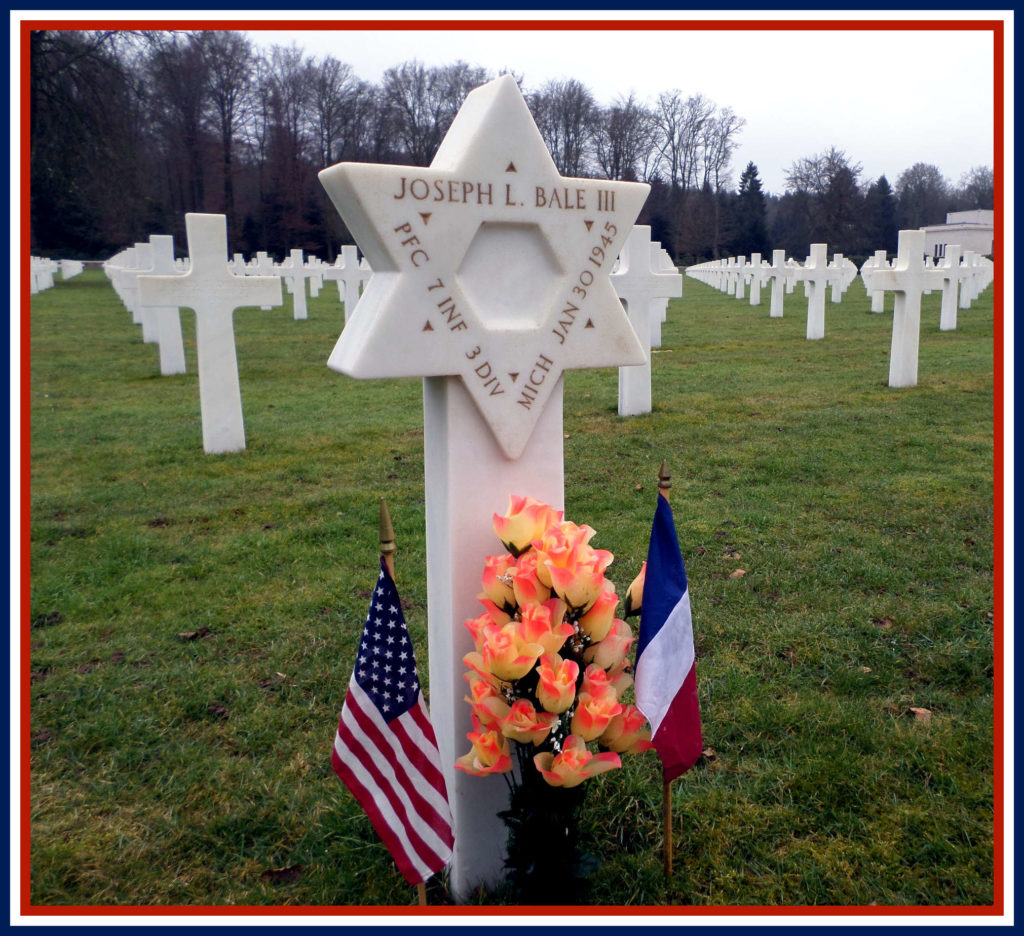

Joseph Louis BALE III 1924 – 1945

Originaire du comté de Wayne, dans le Michigan, il est né à Detroit le 14 janvier 1924.

Il est le fils de Maurice Isaac Bale (1900-1965) et Edith Mary Pearlman (1901-1989). Il est surnommé « Little Jœ », contrairement à un autre membre de sa famille qui porte le même prénom et qui est lui surnommé « Big Jœ ».

Joseph L. Bale est un sportif accompli et reconnu dans le comté pour ses aptitudes sportive. Il apparait régulièrement en tête d’équipe lors des championnats de baseball, de cross-country et de basketball.

Joseph L. Bale prépare son entrée au Michigan State College, lorsqu’éclate la deuxième guerre mondiale. Il est alors enrôlé dans l’armée américaine et rejoint les effectifs de la 3rd Infrantry Division, où il effectue sa formation initiale.

Après ses classes, Le Private First Class (Pfc.) Joseph Louis Bale III, numéro de matricule 16105122, est affecté à l’Etat-major du second bataillon (Headquarters Company, 2nd Battalion) du 7th Infantry Regiment de la 3rd Infantry Division, de la Seventh U.S. Army. Le surnom donné aux soldats du 7th Infantry est « Cottonbalers » et leur devise « Volens et Potens » qui veut dire « Volonté et capacité » (Willing and Able).

Joseph participe aux débarquements d’Anzio en Italie et celui de Provence en France. Il effectue la longue remontée, des troupes alliées du sud de la France vers l’Alsace. Il est blessé à trois reprises au cours de son service actif et il réintègre à chaque fois son unité à l’issue de ses convalescences successives.

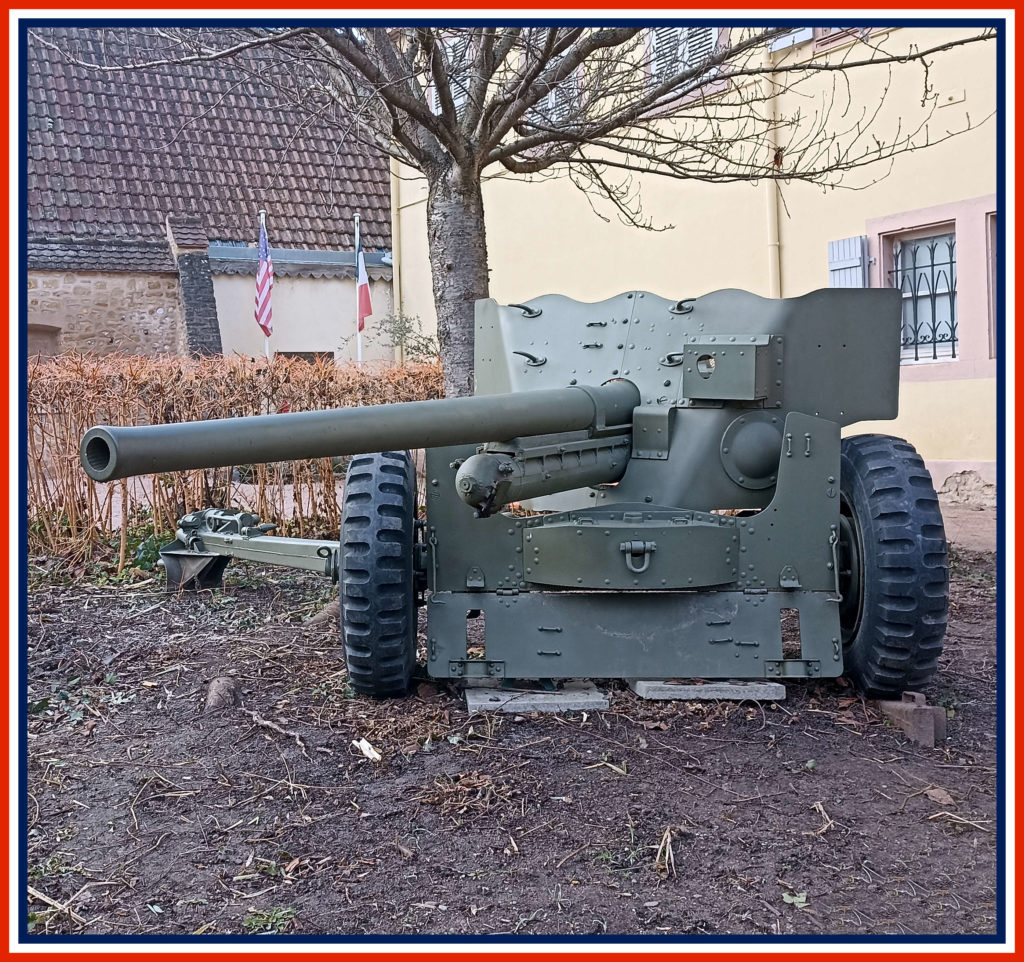

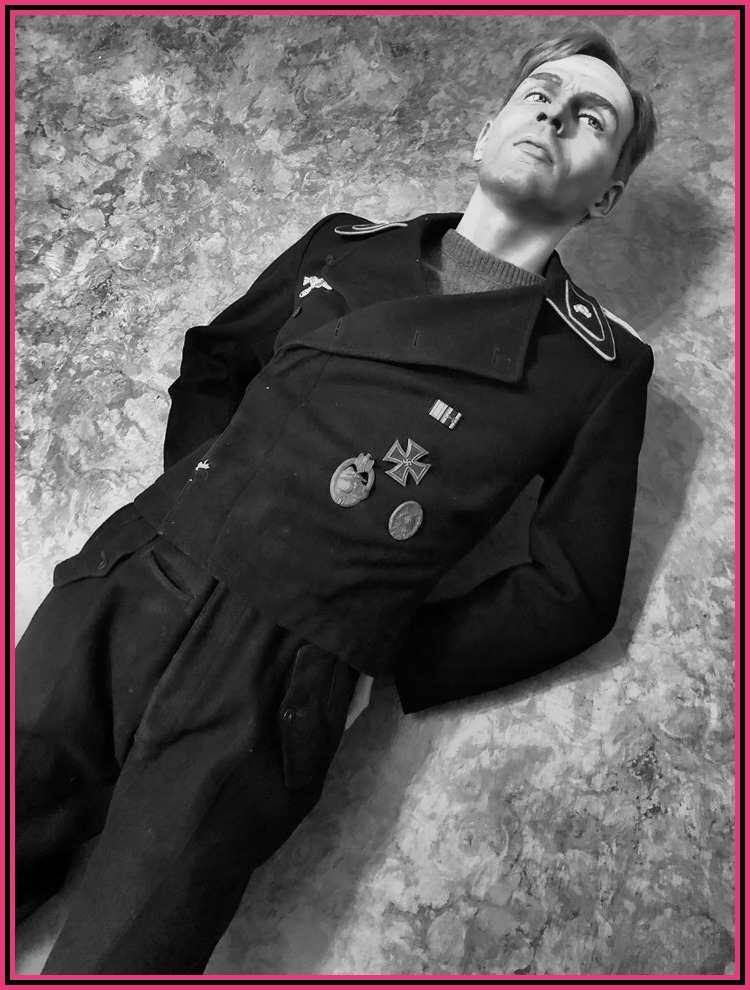

Au moment du déclenchement de l’opération « Krautbuster » c’est à dire le franchissement du canal de Colmar, puis la prise des localités de Wihr-en-Plaine et de Horbourg ; Le Pfc. Joseph L. Bale qui appartient à la compagnie d’état-major du 2nd Battalion du 7th Infantry Regiment est sous les ordres du Major Duncan.

Dans la nuit du 29 au 30 janvier 1945, alors que le 2nd Battalion vient de franchir le canal de Colmar et approche de Wihr-en-Plaine, les soldats américains se heurtent à deux chasseurs de chars « Jagdpanther » allemands. Ces derniers dispersent les fantassins américains par des tirs d’obus explosifs et de mitrailleuses, qui occasionnent des pertes notables, bousculent les Companies F et G et frappent de plein fouet la Company E qui se trouve en réserve, ainsi que le groupe d’état-major du bataillon.

Le Major Duncan appelle alors en renfort les équipes anti-char armés de bazookas, afin d’engager les blindés lourds allemands. Le Pfc. Joseph L. Bale, qui fait parti de l’une de ses équipes anti-char, se tourne alors vers le Major Duncan et lui dit : « Eh bien, Monsieur, nous voici au dernier round ! » Le jeu de mots en anglo-saxon (round = roquette/munition) est bien choisi car il n’a en effet plus qu’une roquette.

Le tir n’est pas aisé vu la distance à laquelle il se trouve par rapport au Jagdpanther (estimation à plus de 500 yards, soit 457 mètres) qui est très au-delà de la portée utile du bazooka (maximum 300 yards/270 mètres). Les soldats présents autour de Bale retiennent leur souffle… « J’avais l’impression que des années passèrent » se remémore plus tard le Major Duncan.

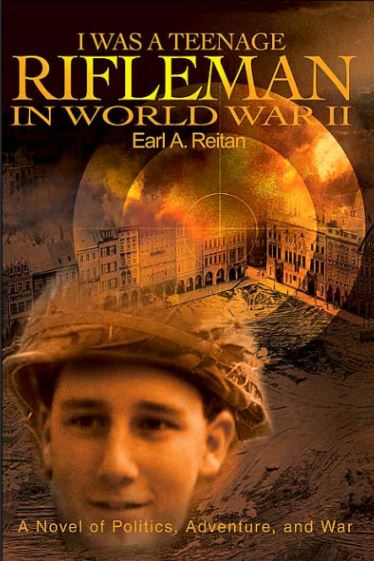

Le soldat Earl A. Reitan indique dans son livre autobiographique : « La roquette décrivit un arc et frappa le char, qui explosa et prit feu. L’équipage allemand sauta du blindé en flammes. Les hommes se roulèrent dans Ia neige pour éteindre le feu qui brulait leurs uniformes. Un second char leur vint en aide, récupéra les survivants et se replia. Une grande clameur vint de la compagnie E. J’entendis cette clameur et escaladais le mur, mais ne vis pas le tir miraculeux […]. »

Le Major Duncan notait les mêmes scènes de liesse parmi ses hommes : « Les soldats ne purent se réfréner. Ils hurlaient à pleins poumons. Certains pleuraient de joie sans retenue. »

Certains soldats américains voulurent ouvrir le feu sur l’équipage du Jagdpanther, mais ne disposant plus de roquettes de bazooka, ils jugèrent préférable de ne pas attirer l’attention sur eux.

Le blindé allemand détruit est à priori le Jagdpanther numéro 311 commandé par l’Unteroffizier Hüsing. Deux membres d’équipage sont tués dont Hüsing lui-même, probablement morts brûlés vifs dans le blindé. Les trois autres membres d’équipage du char sont blessés (dont le tireur Roth). Le second Jagdpanther, après avoir récupéré les survivants de l’équipage, se replie dans le village.

Plus tard, dans la matinée du 30 janvier 1945, les forces allemandes déclenchent une violente contre-attaque qui vise à reprendre Wihr-en-Plaine. Celle-ci est appuyée par le Jagdpanther rescapé de l’accrochage précédent, aux abords du village. Le Major Duncan ordonne alors à ses hommes de se mettre à couvert dans les bâtiments, puis demande un tir de soutien d’artillerie sur la localité pour stopper l’offensive allemande.

C’est à ce moment-là que le Pfc. Joseph L. Bale, auteur du tir « miraculeux » au bazooka, tente de détruire le second blindé allemand. Réapprovisionné en roquettes, il tir depuis l’intérieur du bâtiment où il se trouve. Afin d’accélérer sa cadence de tir, Bale veut charger lui-même son bazooka, ce qui est normalement la tâche du pourvoyeur. Alors qu’il veut insérer la roquette dans le tube de son bazooka, cette dernière lui glisse des mains qui sont engourdies par le froid, et explose au contact du sol : elle lui arrache les deux jambes ! Il meurt peu de temps après des suites de ses blessures. Dix-sept autres de ses camarades qui se trouvent à proximité sont également blessés ou commotionnés par cette explosion.

Pour son action on lui décerne à titre posthume, l’une des décorations les plus prestigieuses de l’armée américaine, à savoir la Distinguished Service Cross, ainsi que la Purple Heart (médaille des blessés) avec trois feuilles de chêne (3 fois blessés).

La citation présidentielle qui accompagne la remise de la Distinguished Service Cross est la suivante :

« Le Président des Etats-Unis d’Amérique, autorisé par Acte du Congrès du 9 juillet 1918, est fier de décerner la Distinguished Service Cross (à titre posthume) au soldat de première classe Joseph L. Bale (matricule : 16105122), de l’Armée des Etats-Unis, pour son extraordinaire héroïsme en lien avec des opérations militaires contre un ennemi armé durant son temps de service au 2e Bataillon du 7e Régiment d’Infanterie de la 3e Division d’Infanterie, au combat contre les troupes ennemies le 30 janvier 1945 à proximité de Wihr-en-Plaine, France.

Ce jour-là, le bataillon du soldat Bale fut attaqué et stoppé par des blindés ennemis qui écrasèrent plusieurs fusiliers, en tuant un grand nombre.

Sous les tirs de 88 mm, d’armes automatiques et de grenades à fusil, le soldat de première classe Joseph L. Bale attaque sans crainte avec son lance-roquettes, ignorant les obus qui explosaient à cinq yards alentours et les balles d’armes automatiques qui martelaient la position. Il mit hors de combat un blindé ennemi, obligeant les Allemands à battre en retraite. Plus tard dans la même matinée, alors que son bataillon était attaqué par un autre blindé à une centaine de yards de distance, il brava un tir d’artillerie en tentant à lui seul de détruire ce dernier, mais fut mortellement blessé. Les actions intrépides du soldat de première classe Bale, sa bravoure et le zèle dont il fit preuve dans son dévouement au prix de sa vie, illustrent les plus hautes traditions des forces armées des Etats-Unis et rayonnent à grand crédit sur lui-même, la 3e Division d’Infanterie et l’Armée des Etats-Unis. »

Le Pfc. Joseph L. Bale III repose en paix pour l’éternité au milieu de ses frères d’armes au cimetière militaire américain d’Epinal.

Sa tombe (n°56) se trouve dans le Carré B, dans la Rangée 34.

En Mémoire de son sacrifice ultime pour la libération de Wihr-en-plaine, nous lui rendons l’hommage qu’il mérite et ne l’oublierons jamais !

Philippe Pierre Gustave DAUFRESNE 1921 – 1987

Philippe Daufresne est né le 30 novembre 1921 dans le 8ème arrondissement de Paris (75) dans une famille bourgeoise.

Son père Robert (5/02/1891 – 18/08/1954) est un ancien combattant de la première guerre mondiale, Chevalier de la Légion d’Honneur, 2 citations avec Croix de Guerre 1914-1918 et Croix de l’Aigle Blanc de Serbie est ingénieur des arts en manufactures.

Philippe est l’ainé d’une fratrie de 3 garçons : Jean-Claude (architecte en chef du Louvres) et Patrice (décédé à l’âge de 35 ans).

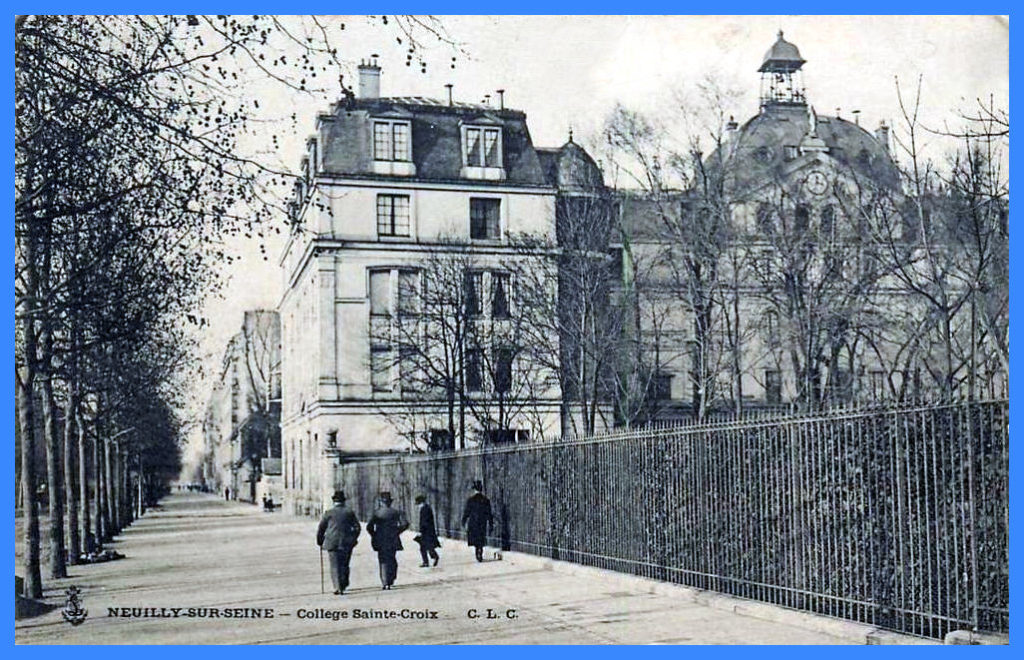

Il effectue ses études au collège de Sainte Croix de Neuilly sur Seine.

Après son baccalauréat Il étudie à l’École supérieure des sciences économiques et commerciales (ESSEC).

Philippe s’engage volontairement après la libération de Paris fin août 1944.

L’unité est constituée lors de la libération de Paris par des étudiants (en particulier issus du lycée Janson de Sailly) et des ouvriers de l’ouest parisien.

Le bataillon rejoint clandestinement la Première Armée Française du général de Lattre à Gray en Haute-Saône, le 27 septembre 1944 et part parfaire son instruction au camp de Valdahon

Pour son baptême du feu il est engagé avec les Commandos de France et le Bataillon de Choc le 22 novembre 1944 à Masevaux(68), où il subit ses premières pertes.

Devenu 2e bataillon de choc, au sein du 2e groupement, il est à nouveau engagé dans la région de Mulhouse et libère la ville de Richwiller le 24 janvier 1945.

Philippe Daufresne est sergent au 2ème Bataillon de Choc et combat avec la 1ère Compagnie.

Il effectue toute la campagne d’Alsace et d’Allemagne.

Il obtient une citation avec attribution de la Croix de Guerre 1939-1945.

Il se marie le 14 novembre 1946 à Neuilly sur Seine avec Françoise Marchand (né le 13/06/1923).

Leur premier fils, Eric né en 1947, suivi d’un deuxième garçon Jean-Christophe et d’une fille Dominique.

Après sa démobilisation Philippe travaille dans une entreprise pétrolière américaine, la CALTEX, puis dans la cosmétique de luxe chez ROUGE BAISER à la direction commerciale.

L’un de ses loisirs préférés est la chasse qu’il pratique assidument dans une propriété familiale dans la Marne. Il a également un don pour le bricolage.

En 1987 après l’achat d’une résidence secondaire en Normandie et un déménagement éprouvant il rentre à Paris et décède subitement dans la nuit d’une crise cardiaque à l’âge de 66 ans.

Nous remercions sincèrement son fils Eric pour le partage de son histoire familial afin de rendre hommage à Philippe Daufresne et son engagement au service de la Liberté.

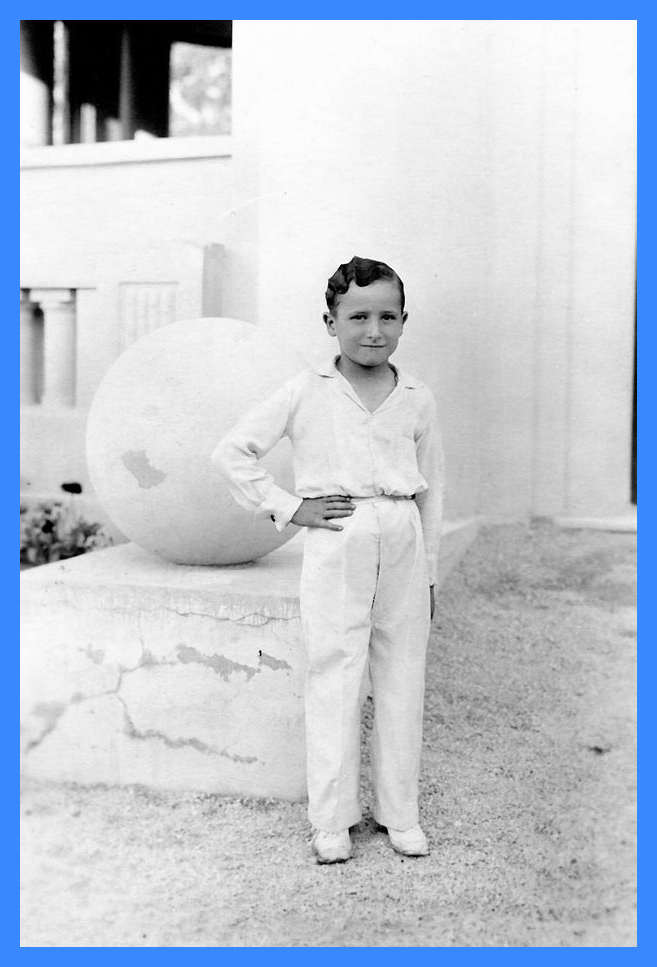

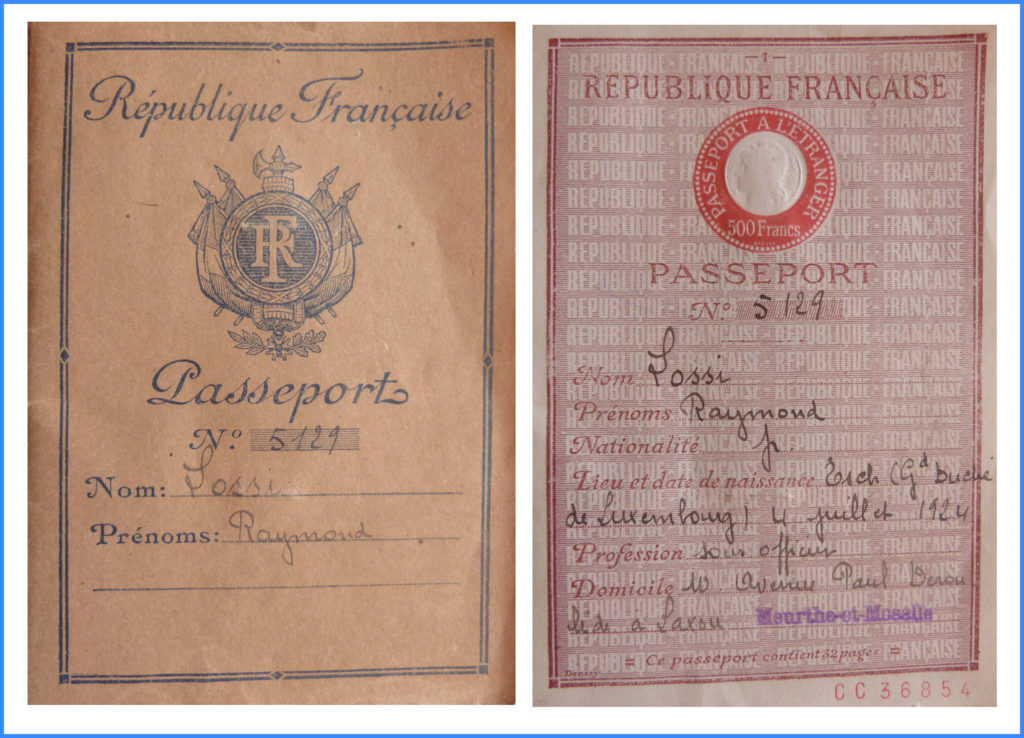

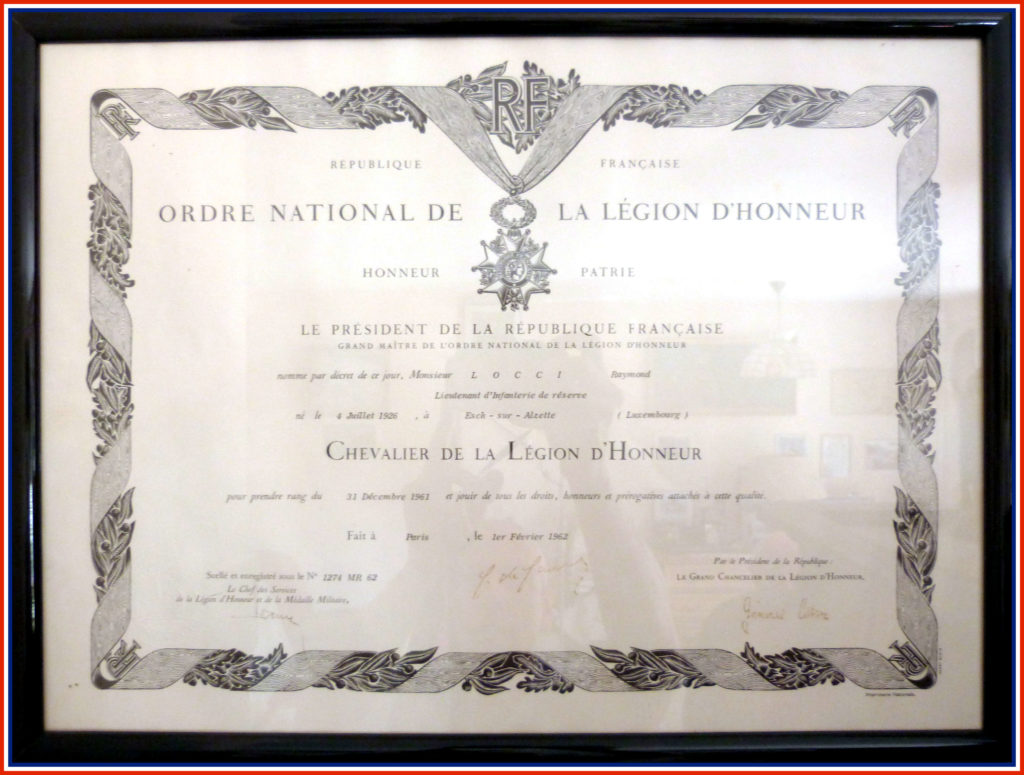

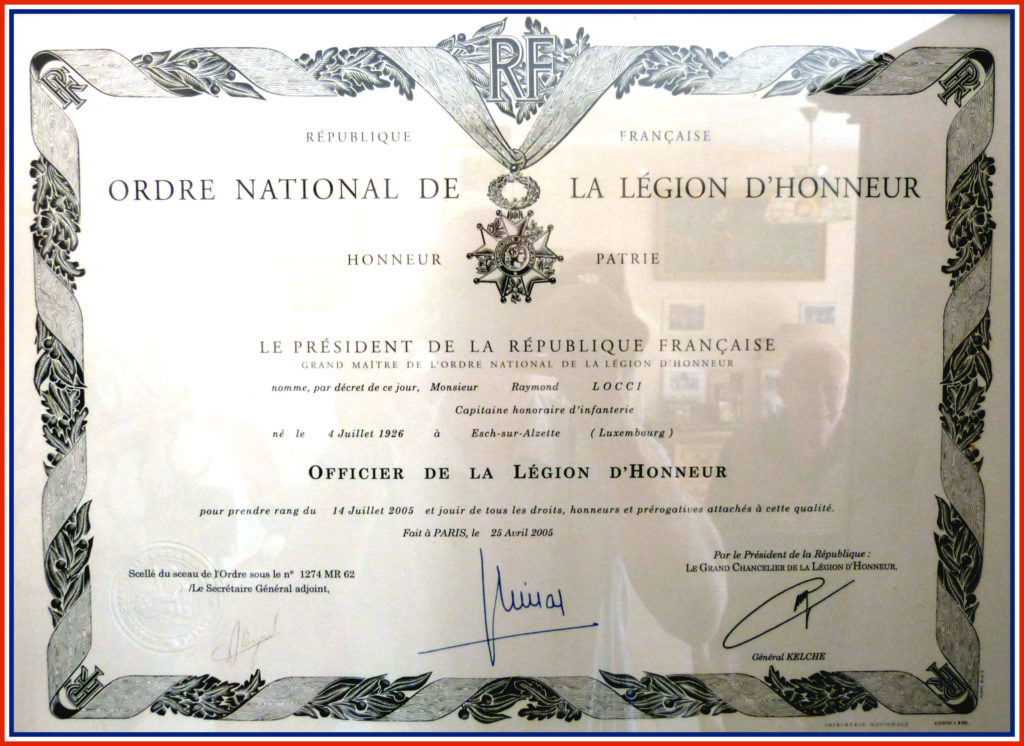

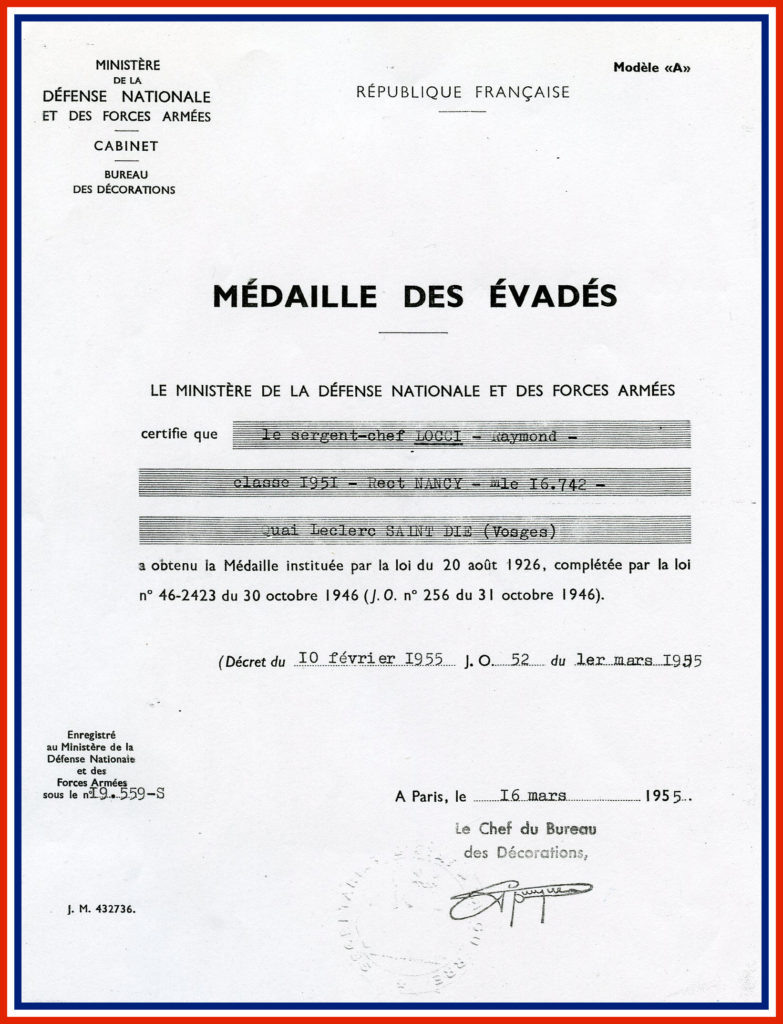

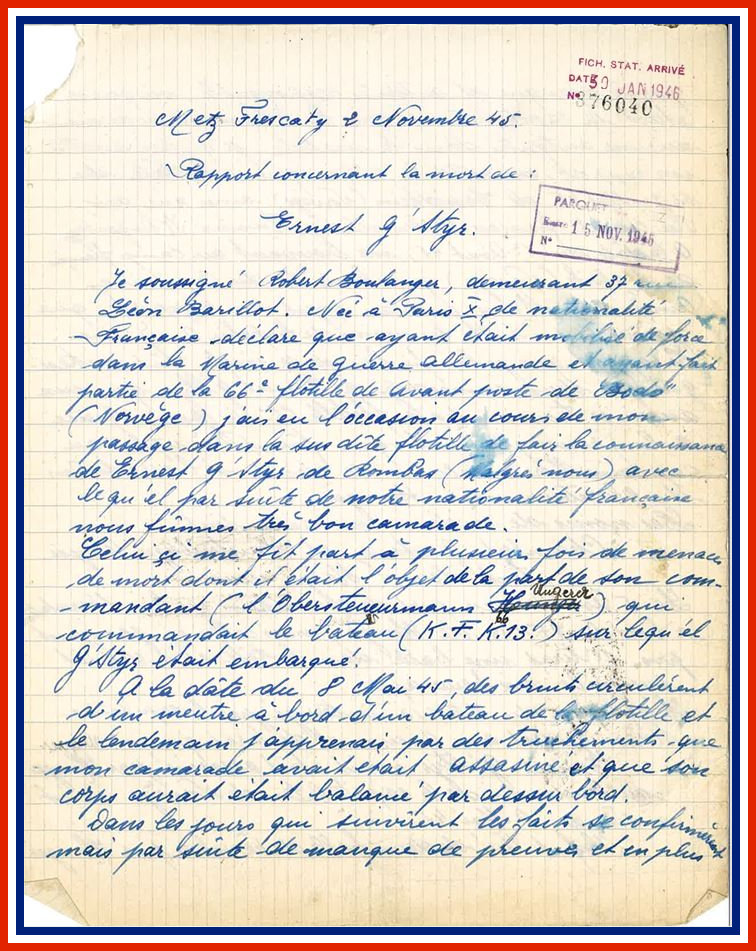

Raymond LOCCI 1926 –

Raymond Locci est né le 4 juillet 1926 à Esch-sur-Alzette au Luxembourg « par accident » comme il nous le dit lui-même.

Ses grand-parents d’origine italienne et sa famille habitait à Villerupt (ville voisine d’Esch-sur-Alzette) qui se trouve en Meurthe-et-Moselle(54).

Il est l’ainé des enfants de son père et sa mère et il a une soeur et un demi-frère suite au divorce de ses parents.

Auguste(né le 7/8/1897) son père qui est coiffeur déménage à Vittel où il ouvre un salon de coiffure (qui a très bonne réputation et accueil la bourgeoisie locale), et c’est dans cette ville que Raymond entre à la maternelle.

En 1932 Raymond et sa famille déménagent à nouveau pour s’établir à Nancy puis à Plainfaing suite à des ennuis de santé de son père, puis à Saint-Dié (ils vont déménager ainsi 11 fois).

Une fois établit à Saint-Dié son père décide que Raymond exercera le même métier que lui…ce qui ne conviendra jamais à Raymond.

A 14 ans en 1940 il obtient son certificat d’étude et travaille avec son père au salon de coiffure.

En 1940 son père est appelé sous les drapeaux et Raymond voit s’installer chez lui et sa belle -mère des soldats français. Une fois la guerre perdue par la France il part s’installer à Saint-Dié où il trouve un travail de garçon coiffeur jusqu’en 1943.

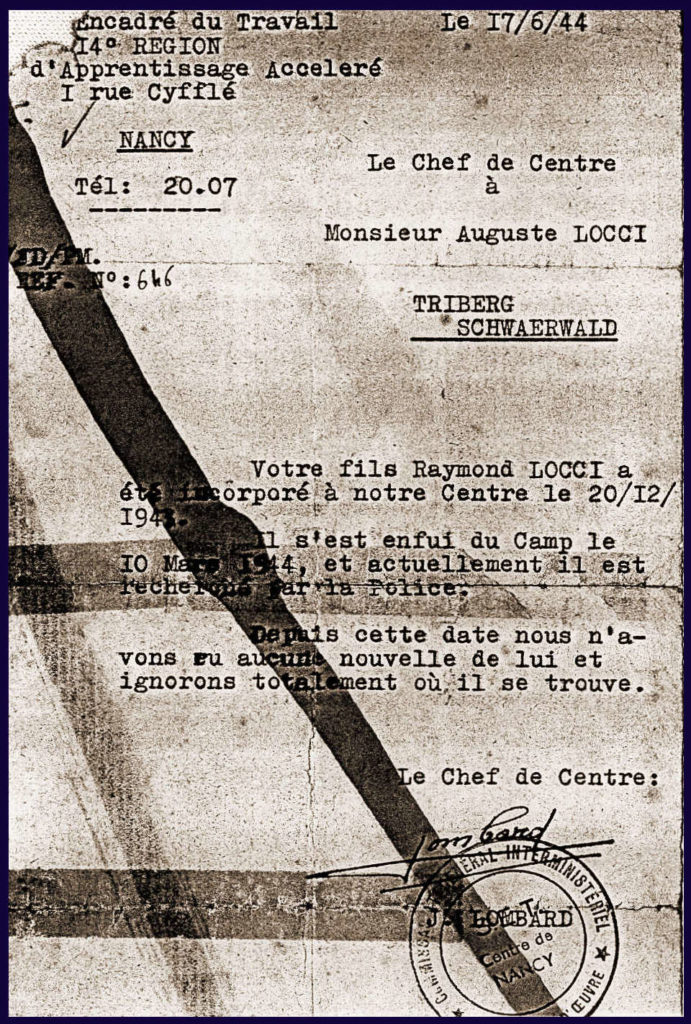

La même année il perd son travail et comme nous l’explique Raymond c’était mal vue de trainer dans les rues sans rien faire : il est contrôlé à la gare de Saint-Dié par des français et des allemands et comme il est sans travail il est immédiatement embarqué à Nancy au centre d’apprentissage accéléré de la rue Cyfflé du service encadré du travail (en zone libre s’était le STO).

Il se retrouve comme apprenti tourneur sur métaux dans l’école d’apprentissage pour l’entreprise JUNKER qui fabrique des avions pour l’armée de l’air allemande (une fois la formation terminée il est prévu de l’envoyer dans une usine JUNKER en Allemagne) et il doit porter un uniforme avec une francisque sur l’épaule; pas de quoi le réjouir. Lors de cette formation il est nourri, blanchi, logé et il fait la connaissance de Fred GRI qui est apprenti ajusteur et qui devient son copain. Ils s’aperçoivent que les pièces les plus belles sont présentées dans une vitrine avec le numéro de celui qui les a réalisées. Fabriquant les mêmes ils subtilisent les plus belles, effacent à coups de lime les numéros et frappent le leur mais cela ne va pas leur réussir car ils sont dans les meilleurs apprentis avec ce subterfuge. En mars 1944 ils se retrouvent sur la liste des meilleurs apprentis qui doivent rejoindre une usine en Allemagne. Les deux compères refusent de partir dans l’industrie de guerre allemande et décident de rejoindre l’Espagne pour tenter de rejoindre l’Afrique du Nord!

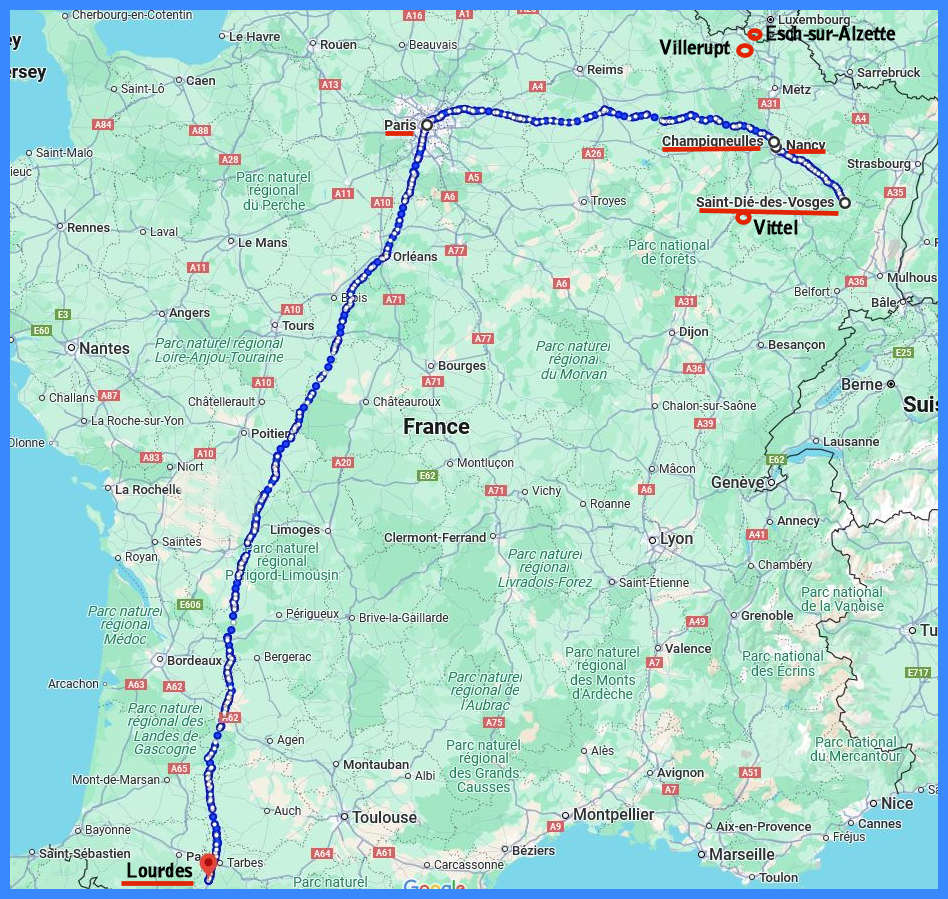

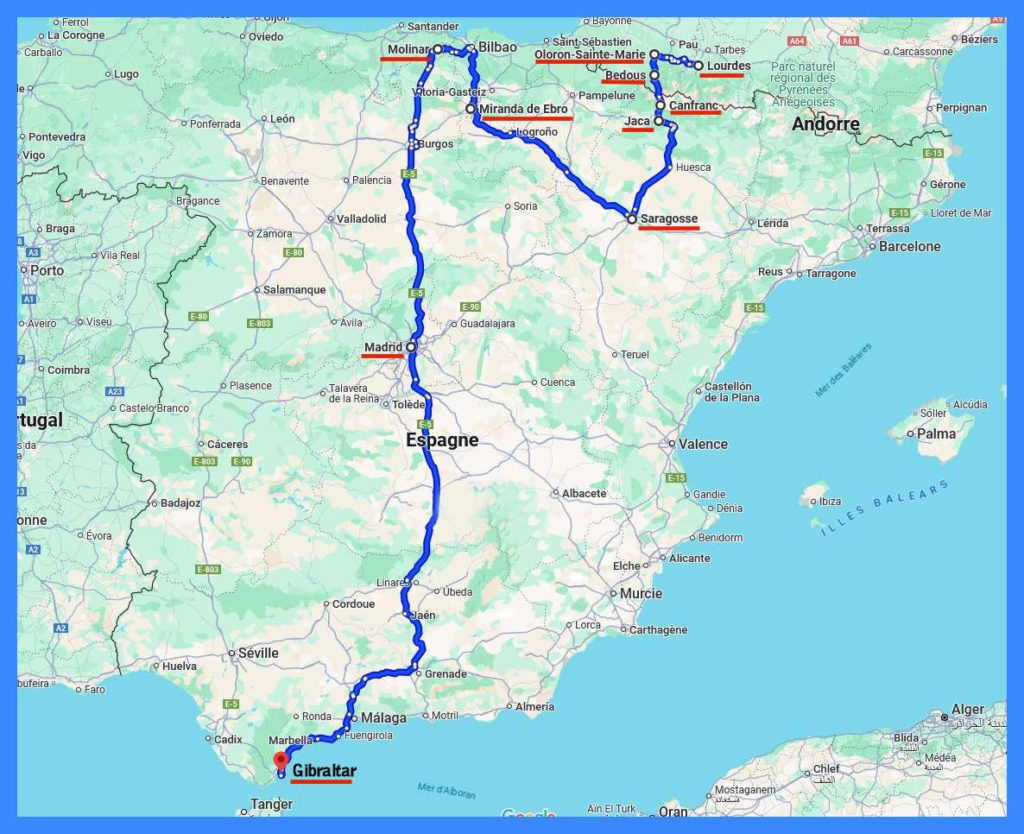

Ils achètent une carte routière et regardent où le train peut aller au plus proche de la frontière espagnole….c’est Lourdes! Pour financer ce voyage ils font la quête avec son copain pour acheter les billets de train à Champigneulles pour éviter les contrôles à la gare de Nancy. Quand ils rentrent au centre d’apprentissage un comité d’accueil les attends avec le chef de camp, le directeur allemand car ils cherchent à savoir qui sont les 2 personnes qui projettent de s’enfuir?…personne ne répond et en signe de menace ils sont avertis que si l’un d’entre eux manque à l’appel demain ils seront tous responsables.