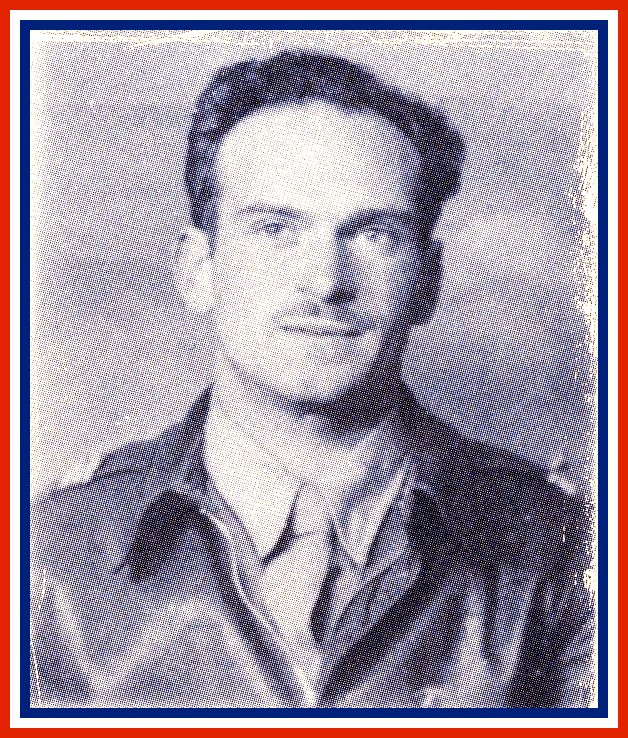

Jacques René MOLTOT 1916 – 2004

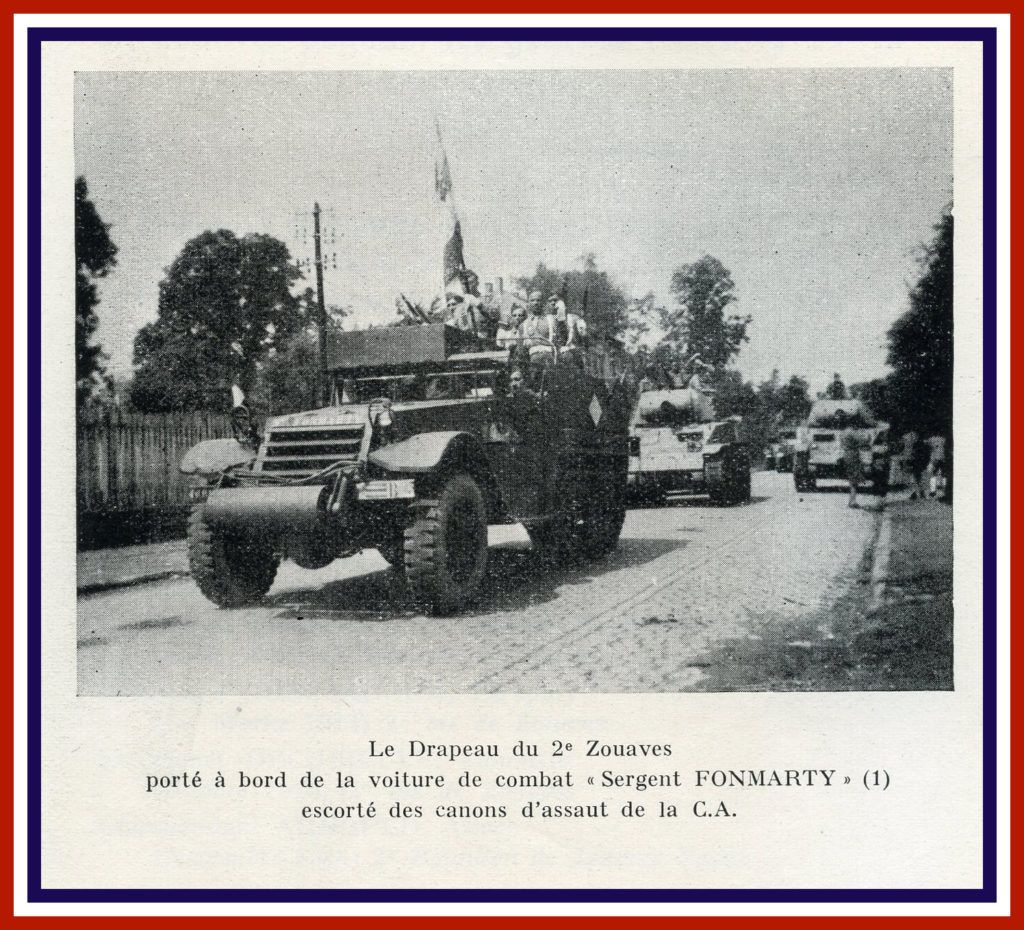

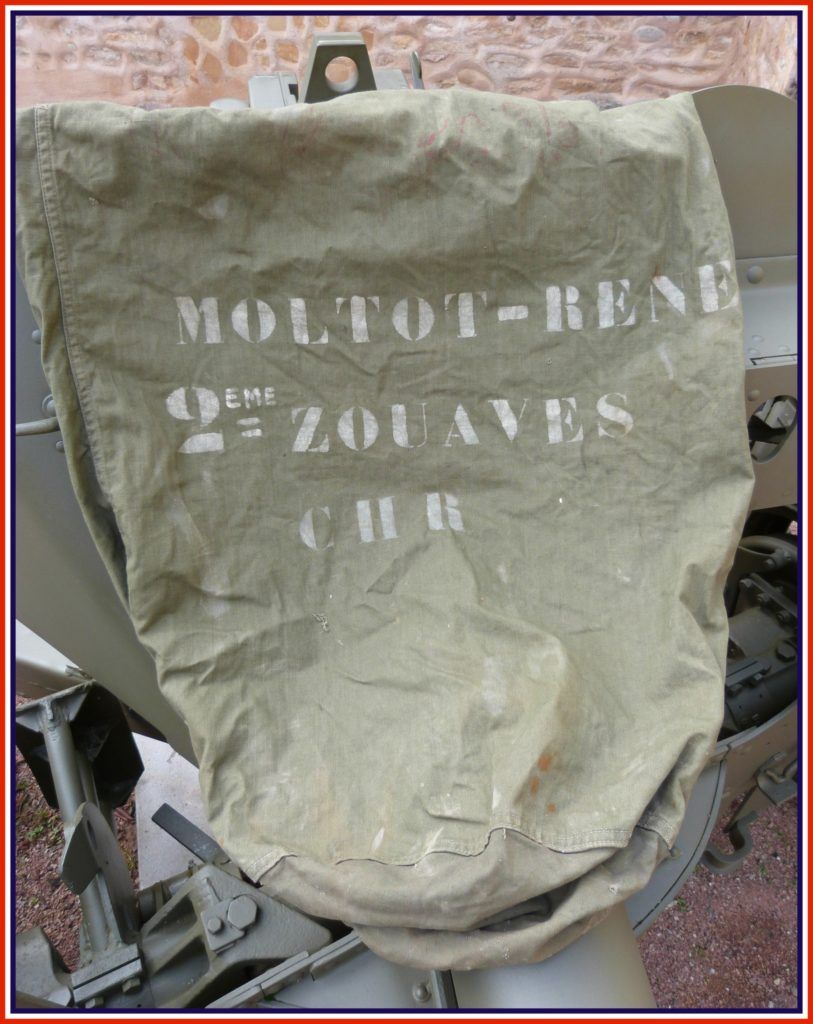

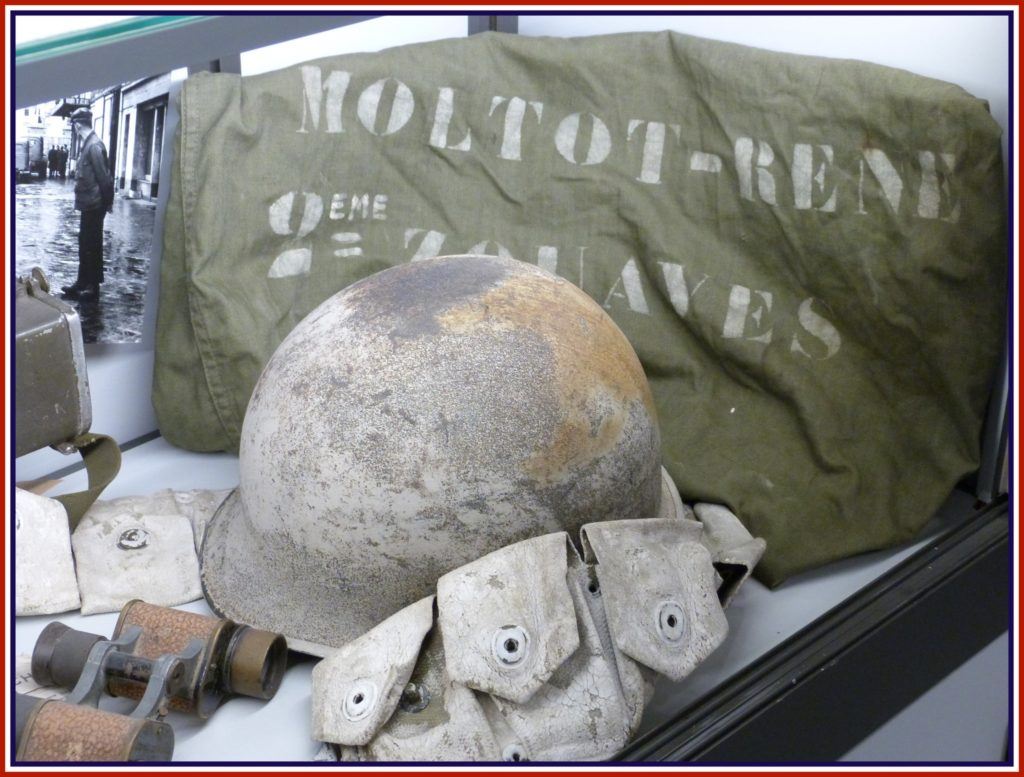

Un « Barrack Bag » pas comme les autres…

Ce sac à paquetage appelé communément « Barrack Bag » a été fabriqué le 5 juin 1944 à Miami en Floride par la Canvas Products Co. Comme son marquage nous l’indique il appartenait à René Moltot du 2ème Bataillon de Zouaves Portés (2ème BZP) de la Compagnie Hors Rang (C.H.R.) de la 1ère Division Blindée française. A travers cet équipement personnalisé nous rendons hommage à ces hommes et femmes qui ont combattu le nazisme, qui venaient pour la plus part d’horizons et de parcours de vie très différents mais qui avaient un objectif commun qui était celui de libérer la France et l’Europe du joug nazi.

MOLTOT Jacques René…

Je suis né le né le 26 février 1916 à Saint-Lucien (Oran) en Algérie.

Je rejoins en 1936 l’Armée Française pour être affecté au 137ème Régiment d’Infanterie.

Fin 1941 j’arrive au 2ème Zouaves à Alger en tant que caporal-chef.

Je suis nommé au grade de sergent le 1er septembre 1939. J’embarque à Oran pour le Levant le 26 septembre 1939 et débarque à Beyrouth le 10 janvier 1941. Le 24 août 1941 je reviens en métropole en débarquant à Marseille (13).

Je me rengage au titre du 2ème Zouaves le 5 novembre 1941 et repars le 15 du mois pour arriver à Alger le 17 novembre 1941. Je suis affecté à la 1ère Compagnie, puis la 2ème. Le 13 juillet 1942 j’obtiens le brevet de chef de section à Sidi-bel-Abbès. Le 5 janvier 1943 je suis muté à l’état-major du 1er Bataillon (qui deviendra par la suite le 2° Bataillon de Zouaves portés – 2ème BZP ; le 16/2/1944) et suis nommé sergent-chef.

Nommé sergent major le 16/4/1943 par ordre du régiment n°70.

Je passe au grade d’adjudant le 1/2/1944 par ordre du régiment n°10 du 30/1/1944.

Intégré au sein de la 1ère Division Blindée (L’infanterie de la 1re DB était constituée de 3 bataillons de zouaves portés : 1, 2 et 3ème BZP) du Général Touzet du Vigier, j’embarque le 4/9/1944 dans le port de Mers-el-Kebir (Algérie) et pour débarquer le 9/9/1944 en baie de Saint-Tropez.

Je participe à tous les combats avec le 2ème Bataillon de Zouaves Portés de la 1ère Division Blindée pendant la campagne de France.

En Alsace pour mon action le 1er février 1945, dans le secteur de l’ancien couvent cistercien de Schoenensteinbach sur le banc communal de Wittenheim(68) j’obtiens une citation à l’ordre de la Brigade qui est la suivante :

Citation à l’ordre général n°5 du 9 mars 1945 : le Général Caldairou, Commandant le Combat Command n°3 cite à l’ordre de la Brigade :

MOLTOT Jacques, adjudant, 2°Bataillon de Zouaves, 2ème Compagnie, matricule 1829.

« Chef de la section de commandement de la Compagnie. Sous-officier courageux et très calme. Le 1 février 1945, à l’attaque de Schoenensteinbach, a dirigé avec le plus grand sang-froid la progression des éléments du P.C. du capitaine, sous un violent barrage de nebelwerfer et de 88 ».

Cette citation comporte l’attribution de la Croix de guerre 1939-1945 avec étoile de bronze.

Je termine mon périple en Allemagne, à Trèves, le 11 octobre 1945 d’où je rentre en France pour arriver à Angoulême le 13 octobre 1945 (Adjudant-chef à compter du 2 octobre 1945).

Après-guerre je décide de poursuivre ma carrière militaire. De 1949 à 1952 je combats en Indochine et de 1954 à 1962 en Algérie. On me décerne la médaille militaire en 1952.

Je suis rayé des contrôles du bureau de recrutement de Toulouse et de l’armée d’active le 8/8/1969 …et quitte l’armée après 33 ans de bons et loyaux services.

MOLTOT Jacques René est décèdé le 26 août 2004 à Toulouse à l’âge de 92 ans.

Récit écrit d’après les états de services de MOLTOT Jacques René retrouvé au capm de Pau.

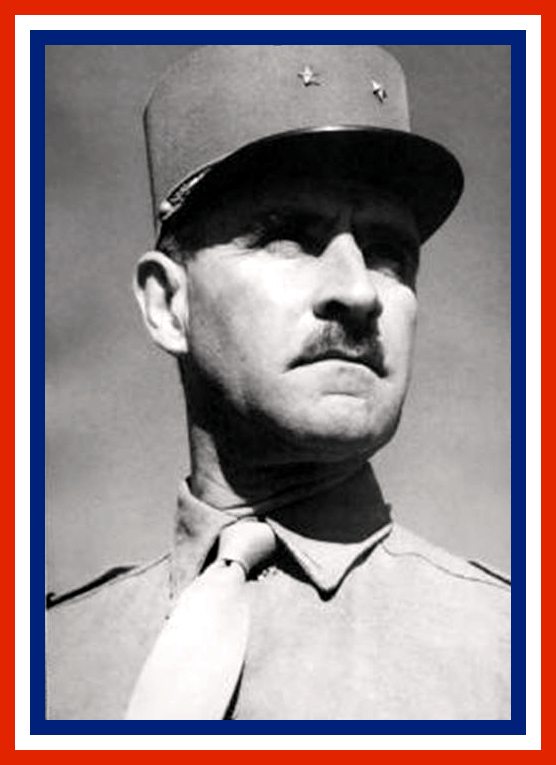

Jacques Jean François Henri de VERNEJOUL 1889 – 1969

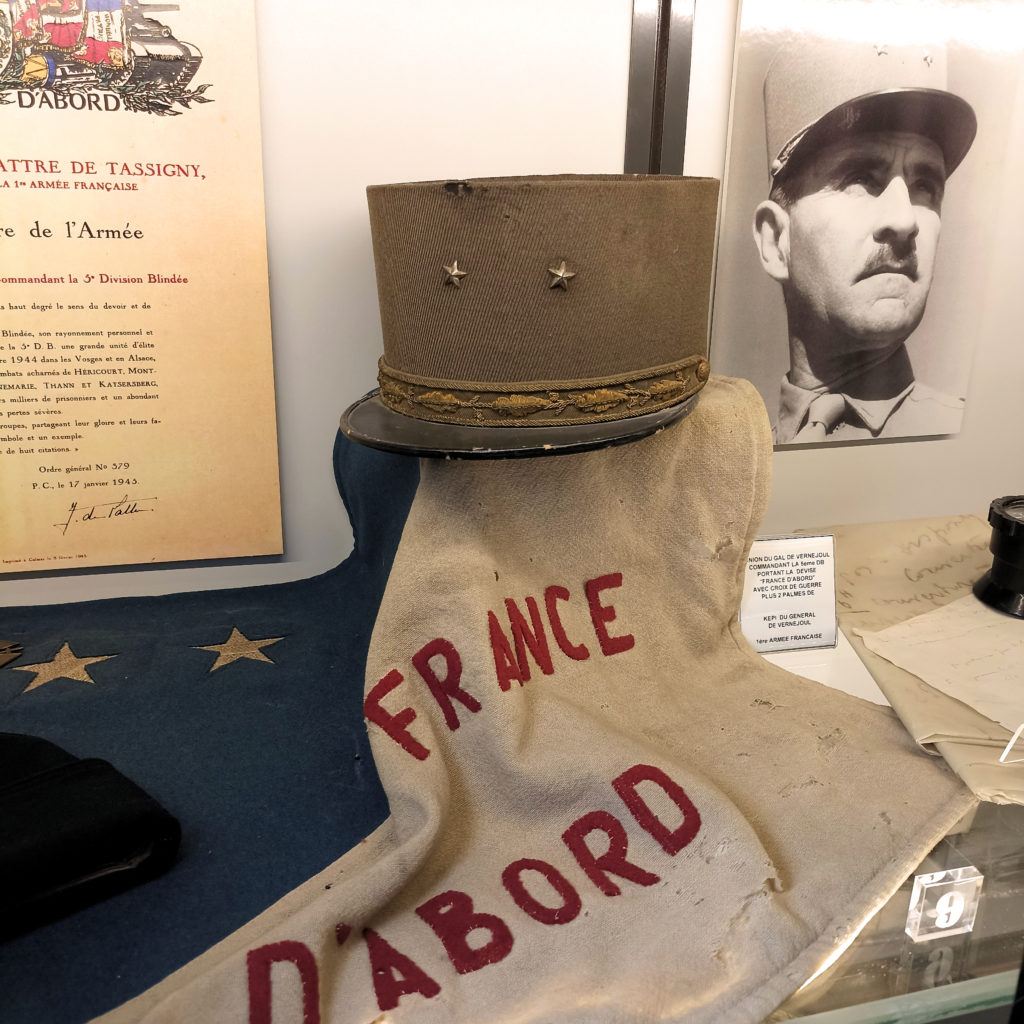

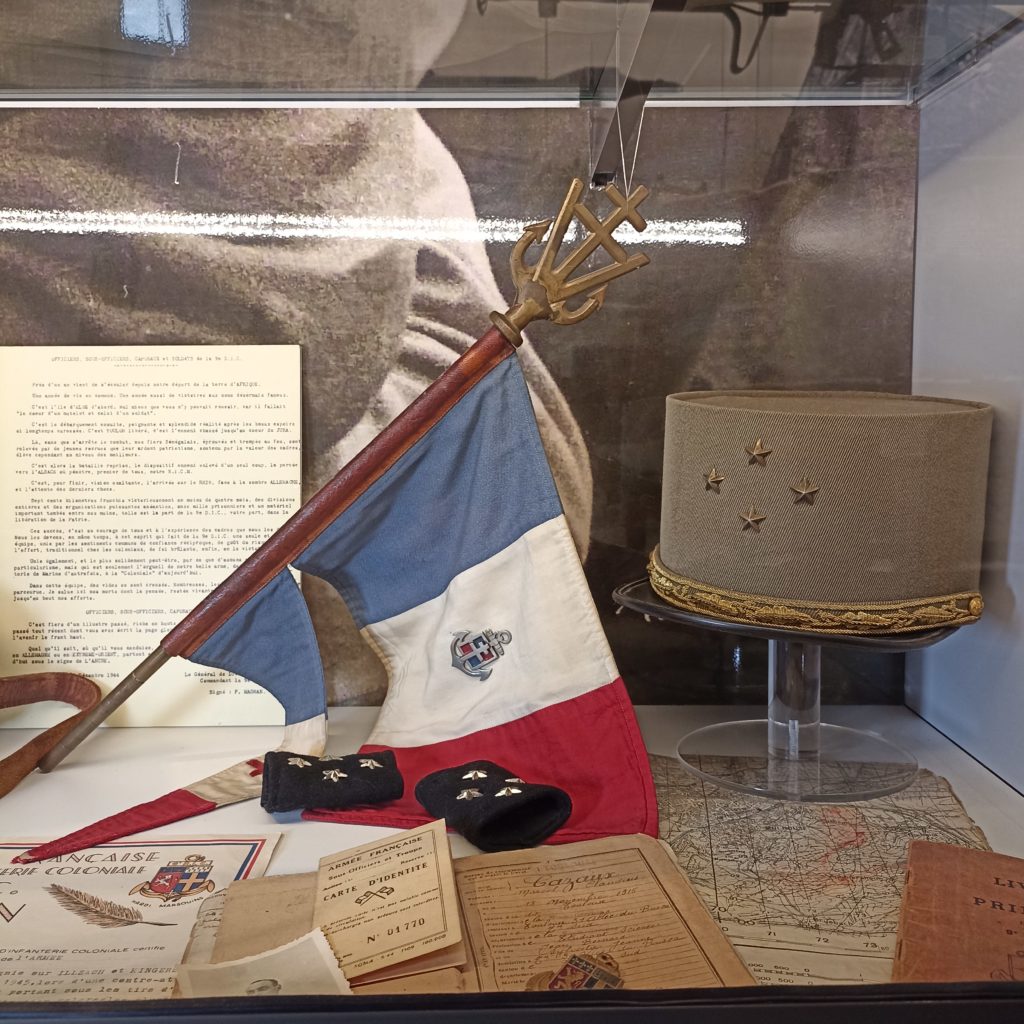

Casque 2 étoiles Mle 1935 des troupes motorisées françaises porté par le Général De Vernejoul ainsi que son sac en toile, sa boussole, son lecteur de carte, et son porte carte utilisés pendants les combats de la poche de Colmar (don de la famille De Vernejoul).

Je m’appelle Jacques, Jean-François, Henri de Vernejoul.

Je suis né le 13 mai 1889 à Montcaret en Dordogne, fils de Jean-François, Edgar, pasteur, et de Lucy-Fanny-Delphine Laurens.

Bachelier latin-sciences je suis reçu au concours d’entrée à Saint-Cyr en 1910.

Avant d’entrer à l’école je dois accomplir une année de service militaire.

Le 13 10/1910 je suis incorporé au 19ème régiment de dragons de Carcassone comme cavalier de deuxième classe.

Je suis promu au grade de brigadier le 13 février 1911, puis maréchal des logis le 14 septembre de cette même année.

Le 11 octobre 1911 j’entre comme aspirant à l’École Spéciale Militaire de Saint-Cy (promotion de la Moskowa), d’où je sors 2 ans plus tard classé 74ème sur 249 élèves.

NB : son capitaine relève déjà ses « grandes qualités d’instructeur et de chef », et le décrit comme « très militaire, très consciencieux, digne de toute confiance » et comme « cavalier élégant, adroit et fin. »

Le 10 juillet 1913 je suis nommé au grade de sous-lieutenant et suis affecté au 19ème régiment de dragons, à Carcassonne. D’octobre 1913 à août 1914, je suis les cours de l’École d’Application de Cavalerie de Saumur (9ème sur 68 sous-lieutenants élèves avec la mention Très bien). Je rejoins à ma sortie le 4ème régiment de Hussards à Reims.

Mobilisé avec ce même régiment je prends part à la bataille de Charleroi(21-23/08/14), à la bataille de Guise(29/8/14), à la bataille entre Béthune et Lens, à la bataille entre Hazebrouck et Estaires en octobre 1914 où je me distingue en conduisant une reconnaissance dans le secteur d’Estaires, ce qui me vaut ma première citation le 24 octobre 1914 qui est la suivante : « A conduit une reconnaissance sur Estaires avec énergie et sang-froid et a fait preuve en outre du meilleur esprit de solidarité et de sacrifice en se maintenant sous un feu violent d’artillerie et à un emplacement repéré où il perdait deux chevaux sur quatre afin de ne pas attirer le feu sur des lignes de dragons français arrivant à sa hauteur. »

En 1915 je suis promu Lieutenant, quitte la cavalerie pour rejoindre le 6ème Bataillon de Chasseurs Alpins avec lequel je participe à la bataille du linge dans les Vosges.

NB :Le 25 juillet 1917, il est cité à l’ordre de la Brigade : « Pris sous un barrage violent et subit dans la ligne de soutien avec son peloton au travail, est arrivé sous un bombardement très violent à réunir son peloton, à le mettre à ses emplacements de combat faisant preuve du plus grand calme et du plus grand sang-froid malgré le choc d’un obus qui l’a projeté à terre et recouvert en partie. »

Je prends part à la grande offensive de l’été 1918 au cours de laquelle je suis blessé à la cuisse droite par 2 balles, le 12 juillet à la ferme Anchin dans la Somme, au moment où je me lève pour me rendre compte de la situation.

Le 9 août 1918, je suis cité à l’ordre de l’Armée : « Officier de grande valeur et d’une bravoure à toute épreuve, commandant une compagnie d’attaque de première ligne, a été blessé grièvement en entraînant ses hommes à l’assaut des positions ennemies, restant toujours debout malgré le feu violent des mitrailleuses, donnant ainsi le plus bel exemple de courage. Deux citations antérieures. »

Le 4 novembre 1918 de retour sur le front je à nouveau blessé grièvement par balle à l’épaule gauche lors du passage du canal de la Sambre, alors que j’emmène mes hommes à l’assaut.

NB : surmontant sa douleur, il reste à son poste, inspirant confiance à tous par son calme, mais au moment où il retraverse le canal, une autre balle lui brise le bras droit. Évacué, il recevra la croix de chevalier de la Légion d’honneur le 7 juillet 1919 (rang du 8 novembre 1918) avec la citation suivante : « Officier d’élite, remarquable par son dévouement. Le 4 novembre 1918, au canal de la Sambre, a pris, sous un intense bombardement et sous un feu violent de mitrailleuse, le commandement du restant de deux compagnies qui venaient de perdre leur chef et s’est présenté pour entrainer ses chasseurs sur une passerelle violemment battue. Atteint une première fois, a continué sa marche et a reçu une deuxième blessure. Une blessure antérieure. Trois citations. »

Le 25 décembre 1918, j’obtiens une citation à l’ordre de la brigade : « Pendant une année d’opérations décisives et interrompues du bois Sénécat au canal de la Sambre par Moreuil et Vauxaillon s’est montré en toutes circonstances le premier chasseur de sa compagnie. »

Je termine la première guerre avec 5 citations et trois blessures de guerre.

Malgré ce « beau palmarès », je n’obtiens pas le grade de capitaine auquel je pouvais prétendre pour mes faits d’armes comme commandant de compagnie, et pour lequel j’avais été proposé plusieurs fois.

NB : cet « oubli » ne sera pas sans conséquences sur son avancement futur et les emplois occupés.

Le 16 janvier 1920, après plusieurs mois passés à l’hôpital, je retrouve le 4ème régiment de Hussards.

Le 1er septembre 1921 je me marie avec Thérèse Thierry-Mieg (originaire de Thann en alsace) avec qui nous aurons 6 enfants.

Promu capitaine le 23 décembre 1921, affecté au 14e régiment de Dragons le 19 janvier 1922, j’entre à l’École d’Application de Cavalerie de Saumur le 7 août pour y suivre le cours des lieutenants d’instruction, et où j’obtiens la mention Très bien. Je reste à ma sortie à l’Ecole d’Application de Cavalerie comme instructeur d’équitation.

Volontaire pour servir au Maroc, j’embarque le 20 juin 1925 et rejoint le 1er escadron du Maroc du 7ème régiment de Spahis. Placé à la tête de cette unité, je participe aux opérations les plus dures de la guerre du Rif et me distingue notamment à la prise d’Amerghou en août 1925 et lors de l’attaque de l’Adjer-Abbès en septembre.

NB : Il obtient une citation à l’ordre de la 3e Division d’Infanterie de Marche du Maroc et la Croix de guerre des théâtres d’opérations extérieurs le 15 janvier 1926 : « Officier de toute valeur, a su par son entrain et son sang-froid obtenir le maximum de tout son escadron en opérations depuis trois mois. S’est particulièrement distingué à la prise de l’Amerghou le 8 août et à l’attaque de l’Adjer-Abbès le 5 septembre 1925. »

Le 8 février 1926, mon escadron étant rapatrié en Algérie, et en raison de mes connaissances en matière équine, j’occupe le poste de capitaine acheteur au dépôt de remonte et d’étalons de Mazagan (96 kms de Casablanca).

Rapatrié le 21 juin 1927, je suis affecté comme instructeur d’équitation à l’École d’Application de Cavalerie de Saumur (pendant 5 ans), où je forme toute une génération d’officiers. Par la même occasion je participe en tant qu’écuyer du Cadre noir à de nombreux concours hippiques pendant cette période.

En 1933 j’obtiens le 4ème prix de dressage lors de l’épreuve internationale qui se déroule à Vienne en Autriche.

NB : Il n’en néglige pas pour autant le remplacement du cheval par le moteur et se montre un fervent soutien du général Flavigny grand l’artisan de la mécanisation de la cavalerie française. En avril-mai 1933, je suis le cours de franchissement du grade de chef d’escadrons.

Promu chef d’escadrons le 24 septembre 1933, je prends le 6 juin 1934 le commandement du 5ème groupe d’automitrailleuses. Du 10 avril au 6 mai 1935 je suis le cours des commandants de formations motorisées.

Pressenti pour prendre part aux Olympiades de Berlin je ne suis finalement pas sélectionné.

Je suis nommé au grade d’Officier de la Légion d’Honneur le 19 décembre 1934.

Le 15 octobre 1936, je suis muté en tant que commandant en second au 8ème régiment de cuirassiers à Saint-Germain-en-Laye. Le général Altmayer, inspecteur général de la cavalerie, note à mon propos en octobre 1938 : « Toujours excellent. Véritable chef d’unité mécanique et motorisée. » La même année, je suis le cours des officiers supérieurs à Saumur.

Promu Lieutenant-colonel le 24 mars 1939, je passe au 1er régiment de hussards, à Angers, comme commandant en second. Du 14 au 27 mai, je suis le cours des commandants de groupement d’artillerie à Mailly(71).

Le 2 septembre 1939, je suis mobilisé à la tête du 7ème Groupe de Reconnaissance de Division d’Infanterie (1ère DIM). Après avoir stationné dans la région Sud-Est de Cambrai, puis à Bohain et Premont dans l’Aisne, le 7ème GRDI fait mouvement sur Sézanne le 1er octobre 1939, puis sur la région de Lassigny le 5 novembre 1939. Dans cette période, je m’attache à former mes hommes aux terribles combats qui se préparent.

NB : pendant cette période il est reconnu comme un chef à la fois ferme et bienveillant.

Affecté le 14 novembre 1939 au centre d’organisation mécanique de la cavalerie (COMC) de Fontevrault, je reçois le 1er janvier 1940 le commandement du 1er régiment de cuirassiers et qui avec le 2ème régiment de cuirassiers de mon ami le Lieutenant-colonel Touzet du Vigier (futur Général Commandant la 1ère DB) nous formons la 5e Brigade Légère Mécanique (BLM) du général de Lafont, intégrée à la 3e Division Légère Mécanique (DLM) du général Langlois.

NB : Henri de Vernejoul apporte dans ses nouvelles fonctions toutes ses qualités d’organisateur, d’instructeur et de chef qui lui ont été reconnues partout où il a servi. En quelques semaines, malgré la jeunesse et le manque d’expérience de ses cadres, il réussit à former des escadrons de combat prêts pour la bataille au point de vue technique, tactique et moral.

Le 10 mai 1940, après un séjour de 6 semaines au camp de Sissonne j’entre en Belgique avec le reste de la 3e DLM (corps de cavalerie Prioux) dans le cadre de la manœuvre Dyle. Le 13 mai, dans le secteur de Jauches (au Nord-Est de Gembloux), les chars du régiment livrent leur première bataille. Je lance sur le flanc de la IVe Panzerdivision trois pelotons de Somua. En quelques minutes, nos chars français détruisent un grand nombre de panzers. Mais cette victoire est sans lendemain, car l’irruption des forces motorisées allemandes à Sedan oblige le commandement français à ordonner l’évacuation de la Belgique. Le 1er régiment de cuirassiers se replie avec le reste de la 3e DLM. NB : dans les circonstances les plus difficiles, de Vernejoul maintient ses unités au plus haut degré d’agressivité luttant et contre-attaquant sans répit en particulier aux Quatre-Bras près d’Arras et vers Armentières.

Embarqué à Dunkerque le 1er juin avec tous ses équipages démontés, il parvient par son exemple personnel, et malgré les exemples déprimants des arrières du champ de bataille, à conserver à ses équipages toute leur vigueur morale.

Le 3 juin 1940 je reviens en France et refuse d’abandonner la lutte.

Je reforme en Normandie, avec les restes de mon régiment, une troupe improvisée de combattants à pied autour de laquelle se regroupent peu à peu des éléments variés : infanterie, section d’artillerie, groupe franc de cavalerie. Toujours dans le cadre de la 5e BLM, désormais commandée par le Lieutenant-colonel Touzet du Vigier, je poursuis le combat avec cette unité, que nous arrivons à transformer en un bloc cohérent. Nous nous replions vers la Loire où j’organise la défense sur un front de 40 km entre Candes et Savonnières (Indre-et-Loire). Pendant 3 jours et 2 nuits, du 18 au 20 juin 1940, nous bloquons l’avance de forces allemandes bien supérieures aux notres sur le fleuve, au pont (encore intact) de Port-Boulet à l’Est de Saumur. Nous nous replions par la suite sur la Clain, sur la Charente puis vers Nontron (Dordogne), où nous nous trouvons lorsque l’armistice est signé.

NB : pour son action en mai et juin 1940, de Vernejoul sera fait commandeur de la Légion d’honneur le 23 août 1940, avec la citation suivante : « Splendide chef de corps, donnant à tous l’exemple des plus rares vertus militaires. Tous les chars de son régiment de combat détruits par le feu, a refusé d’abandonner la lutte et a transformé spontanément ses équipages en combattants à pied. Avec des effectifs très réduits, autour desquels, grâce à son énergie, des formations très variées sont venues s’amalgamer peu à peu, a organisé et conduit la défense de la Loire sur un front de 40 kilomètres, de Candes à Savonnière. A réussi à interdire le passage du fleuve à des forces très supérieures au pont de Port-Boulet, pendant trois jours et trois nuits (18, 19 et 20 juin 1940). »

Il est également compris dans la citation à l’ordre de l’armée de la 5e BLM (1er et 2e cuirassiers) en date du 9 juin 1940 : « Unité de nouvelle formation, instruite par des chefs éminents : le général de Lafont, le colonel du Vigier (2e RC), le lieutenant-colonel de Vernejoul (1er RC) qui surent lui communiquer leur esprit du devoir et leur foi. Après une marche à l’ennemi, longue et rapide, mettant déjà à l’épreuve l’énergie des équipages de chars, ces unités sont entrées d’emblée avec un allant magnifique dans la fournaise du combat sous les ordres de ces mêmes chefs qui les avaient instruites, luttant victorieusement contre les unités mécaniques allemandes, arrêtant leurs attaques et les contre-attaquant sans arrêt, permettant ainsi à la DLM, du 10 au 13 mai 1940, de remplir sa mission. Employés ensuite, du 14 au 23 mai, soit dans le cadre de grandes unités attaquées par des engins blindés, soit dans le cadre de la DLM, ces régiments ont affirmé la même ardeur et le même mépris du danger. La 5e BLM (1er et 2e cuirassiers) peut être citée en exemple de ce que peut faire une troupe instruite, disciplinée, ayant l’esprit de camaraderie, de devoir et de sacrifice. »

Maintenu dans les cadres de l’armée d’armistice, je reçois le 7 août 1940 le commandement du 11ème régiment de Dragons. Le 1er septembre 1940, je passe à la tête du 12ème régiment de cuirassiers, à Orange et suis promu colonel le 25 mars 1941.

Le 9 mai 1941, je pars pour le Maroc où je dois prendre le commandement du 1er Régiment de Chasseurs d’Afrique, à Rabat, en remplacement du colonel Dor de Lastours.

Le 24 juillet 1942, je suis nommé adjoint au général Leyer, commandant de la cavalerie du Maroc.

Dans la nuit du 8 novembre 1942, alors que les troupes américaines commencent à débarquer à Casablanca, je suis appelé au téléphone par le général Noguès, résident général et commandant en chef des troupes du Maroc, qui m’apprend qu’il est bloqué par des éléments rebelles du RICM du colonel Magnan, agissant sur ordre du général Béthouart. Aussitôt, je préviens le commandant du 1er RCA, qui parlemente et finit par libérer la résidence. Peu après, le 1er RCA et le 1er Régiment de Tirailleurs Marocains sont engagés contre les Américains débarqués dans la zone de Port-Lyautey. Des combats meurtriers nous opposent aux Américains pendant 2 jours (le 1er RCA perd une dizaine de chars).

NB : Les Américains, qui manquent d’être rejetés à la mer, menacent de bombarder Casablanca lorsque le cessez-le-feu intervient, sur ordre de Darlan qui a pris entre-temps le commandement des forces françaises d’Afrique du Nord (10 novembre). Le 12 novembre, il succède au général Leyer à la tête de la cavalerie du Maroc. Il est promu général de brigade à titre temporaire le 24 décembre 1942.

Le 1er mai 1943, je suis placé à la tête de la 2ème Division Blindée créée à Rabat. Cette division prend le numéro 5 le 1er juin 1943, le numéro 2 ayant finalement été attribué à la division blindée commandée par le général Leclerc. En septembre 1943, la division s’équipe avec le matériel livré par les Américains et débarqué à Casablanca en avril et en mai, puis en septembre 1943.

Je suis prend en charge l’entraînement de ma Division blindée au Maroc et en Oranie. Après la réussite du Débarquement de provence le 15 août 1944 et 17 mois d’entraînement intensif, ma 5ème DB est prête au combat et quitte l’Oranie en septembre 1944. La division débarque en France, où elle est rattachée à la 1re Armée Française du général de Lattre. Le 2 octobre, elle est regroupée en Provence.

La 5e DB est transférée par voie ferrée dans le secteur de Vesoul, où elle se concentre à la fin du mois d’octobre 1944. A partir du 3 novembre, le Combat Command 6 (CC6) du colonel Tritschler est engagé dans la vallée du Bouchot dans le cadre des opérations de diversion menées par le 2ème Corps d’Armée français dans les Vosges et destinées à faciliter la percée du 1er Corps d’Armée français dans la trouée de Belfort. Ces combats, menés sur un terrain peu favorable, s’achèvent le 6 novembre 1944.

Le 14 novembre, les chars du général de Vernejoul participent aux opérations de la trouée de Belfort, contribuant de manière décisive à la rupture du front à Héricourt et à Montbéliard. La division est ensuite lancée dans le sud de l’Alsace où elle atteint la rivière Doller. Ses Combat Command 4 et 5 (CC4 et CC5) participent à la manœuvre de Burnhaupt (20 au 26 novembre) qui se solde par l’encerclement du LXIIIe corps d’armée allemand. Le 28 novembre, la division s’aligne sur la Doller, prête à foncer vers le nord à partir du Pont-d’Aspach, vers Colmar, afin de tendre la main à la 2e DB venue de Strasbourg (libérée le 23/11/1944). Mais, le 30 novembre, le général de Lattre commandant de la 1ère Armée française annule cette opération.

La Division se met alors sur la défensive avant d’être retirée du front…ce qui sera vivement dénoncé par le Général de Vernejoul. A la fin du mois de décembre, le CC5 est envoyé dans la région d’Obernai(67) afin de relever la 2e DB. Le 5 janvier 1945, il est mis à la disposition de la 3e Division d’Infanterie AlgérienneA afin de participer à la défense de Strasbourg, menacée par le retour offensif allemand lié à la bataille des Ardennes.

Le 17 janvier 1945, le général de Vernejoul est cité à l’ordre de la 1ère Armée française: « Officier Général ayant au plus haut degré le sens du devoir et de l’honneur. Par son expérience de l’arme blindée, son rayonnement personnel et sa foi patriotique, a su faire de la 5e DB une grande unité d’élite qui, engagée dès le 15 novembre dans les Vosges et en Alsace, a livré victorieusement les combats acharnés de Héricourt, Montbéliard, Belfort, Dannemarie, Thann et Kaysersberg, capturant à l’ennemi plusieurs milliers de prisonniers et un abondant matériel en lui infligeant des pertes sévères. Vivant au contact de ses troupes, partageant leur gloire et leurs fatigues, est pour tous un symbole et un exemple. Quatre fois blessé. Titulaire de huit citations. »

Du 20 janvier au 9 février 1945, la 5e DB, rattachée au 21e corps d’armée américain, participe aux combats de la réduction de la poche de Colmar. Le 2 février 1945, son CC4 du général Schlesser pénètre dans Colmar. Nommé gouverneur de Colmar, Henri de Vernejoul assure le nettoyage de l’agglomération. Jusqu’au 9 février, le reste de sa division réduit les derniers nids de résistance.

Photo prise à Colmar le 2 février 1945 avenue de la République.

De gauche à droite : le maire Edouard Richard (avec les lunettes et le béret) – le préfet Fonlupt-Espéraber – le général de Vernejoul – le général Schlesser du CC4.

Après les combats de Colmar, il reçoit la Bronze Star américaine pour services éminents rendus au combat du 26 au 30 janvier 1945 : « Le général de Vernejoul a dirigé les opérations de sa division blindée avec autant d’audace que de brillante intelligence tactique a l’appui de la 3e division d’infanterie américaine au Nord et à l’Est de la ville de Colmar. Appuyant invariablement l’infanterie de ses chars lorsqu’il le fallait, le général de Vernejoul a fait manœuvrer ses blindés fort habilement détruisant les points fortifiés de l’ennemi et ses arrière-gardes avec la plus grande rapidité. »

Il est également fait commandeur de la Legion of Merit pour « ses dons de chef et sa coopération de tout cœur avec les unités américaines, participant efficacement au succès de la campagne qui réduisit la poche de Colmar. Sa division traversa le canal de Colmar en étroite liaison avec les 3ème et 28ème divisions américaines et occupa la ville de Colmar. Grâce à son habileté tactique et sa dévotion tenace, à l’esprit du devoir, le général de Vernejoul contribua grandement au succès des opérations qui chassèrent l’ennemi de la Basse-Alsace à l’Ouest du Rhin. »

Après plusieurs semaines d’inaction, la 1ère Armée française repasse à l’offensive le 15 mars 1945 avec, pour objectif, le franchissement du Rhin et la conquête du Sud-Ouest de l’Allemagne. Le CC6 est engagé aux côtés de la 3e DIA lors de l’opération préliminaire sur la Lauter (15 au 18 mars), puis lors de l’assaut de la ligne Siegfried. Le 25 mars, il est promu général de Division.

La 5ème Division Blindée franchit ensuite le Rhin à Mannheim. Le CC4 participe à la prise de Karlsruhe avec la 2e Division d’Infanterie Marocaine (4 avril) tandis que le CC5 atteint le Neckar. Avec la 1ère DB, la 5ème DB prend part à la manœuvre de Freudenstadt. Au cours de ces opérations, et pour la première fois de la campagne, le général de Vernejoul a ses trois Combat Command sous ses ordres directs. Parti de Pforzheim, il lance ses chars vers le sud en direction de la capitale du Wurtemberg, Stuttgart, dont il s’empare le 21 avril.

Le 16 mars 1945, la 5e division blindée est citée à l’ordre de l’armée : « Magnifique division blindée, animée du plus noble idéal et du plus pur esprit de devoir et de sacrifice. Sous les ordres d’un chef à l’âme haute, le général de Vernejoul, la 5e division blindée a combattu sans désemparer un ennemi ardent et tenace dans les terrains les plus difficiles pour lui arracher de haute lutte la terre sacrée d’Alsace. Engagée en division ou en groupements tactiques, seule ou en liaison intime avec les unités d’infanterie françaises et américaines, a contribué au succès de nos armes dans la trouée de Belfort, dans les Vosges et en Alsace, infligeant à l’ennemi des pertes très sévères, lui capturant plus de 6 000 prisonniers et un abondant matériel de guerre. S’est particulièrement distinguée à Montbéliard, Héricourt, Belfort, Dannemarie et à Thann lors de la course sur Mulhouse et au cours de la progression en Haute-Alsace, puis à Orbey, Kaysersberg, Kientzheim, Ensisheim lors de la première poussée sur Colmar. A pris enfin une part décisive à l’offensive sur Brisach et à la libération de Colmar, subissant sans faiblir les chocs les plus rudes, à la pointe du combat, ouvrant la voie à l’infanterie, se mêlant à elle pour repousser les ultimes assauts d’un ennemi acharné à défendre les derniers arpents d’une terre française qui a toujours été l’enjeu d’une lutte plusieurs fois séculaire. S’est montrée ainsi en toutes circonstances l’égale des plus belles unités qui ont fait l’honneur et la gloire de la cavalerie française. »

Mais, le 22 avril, à cause de divergences de vues avec le général de Lattre, il est obligé de céder le commandement de la 5ème DB au général Schlesser.

Le 15 novembre 1946, la 5e division blindée sera citée une seconde fois à l’ordre de l’armée : « Grande unité blindée qui, sous l’énergique conduite du général de Vernejoul, a été intimement mêlée à toutes les actions et à tous les succès du 2e corps d’armée. Dès le débouché de la forêt de Haguenau et au cours de la percée de la ligne Siegfried, le CC6 aux ordres du colonel Boutaud de Lavilléon appuie étroitement la 3e division d’infanterie algérienne. Disputant la priorité aux fantassins aux points de passage du Rhin, le CC4 aux ordres du général Schlesser et le CC5 aux ordres du colonel Mozat appuient et entraînent la 2e division d’infanterie marocaine et la 3e division d’infanterie algérienne. Le premier arrache Pforzheim à l’ennemi tandis que le second atteint le Neckar. Puis c’est l’audacieuse action du CC6 qui faisant tête de pont au Sud de l’Enz, oblige l’adversaire à concentrer ses efforts devant la porte qu’il a ouverte sur Stuttgart. Soudant en même temps son action à celle de la 2e division d’infanterie marocaine, en plein cœur de la forêt noire, le CC4 s’enfonce en coin dans les positions âprement défendues par la 257e division. Par la brèche ainsi ouverte, et suivi du CC5 qui se précipite droit au Sud sur les débouchés de Freudenstadt, le CC4 exploit d’un seul élan sur Colm, Negold et Horb. Toute la 5e division blindée dans la main de son chef, est alors découplée vers l’Est. Fonçant sans désemparer pendant 60 heures, elle enlève Tübingen et Reutlingen avec le CC5 et, prenant Stuttgart à revers, elle y pénètre au soir du 21 avril avec le CC4 et le CC6 qui entreprennent aussitôt le nettoyage de la ville. Le CC5, pointant vers le Sud, atteint Sigmaringen, ouvrant ainsi par le Nord la voie du Danube. Puis, tous moyens réunis, la 5e division blindée, sous l’ardente impulsion du général Schlesser, fonce en direction de la frontière autrichienne qu’elle atteint la première le 29 avril 1945. Continuant hardiment sa progression, nettoyant au passage les rives du lac de Constance, elle franchit et dépasse l’Arlberg le 7 mai 1945. Ce raid magnifique achève la désorganisation de l’ennemi après lui avoir enlevé douze mille prisonniers et un important matériel de guerre. La 5e division blindée s’est montrée fidèle aux plus vieilles traditions de la cavalerie française. »

Le 22 avril 1945, il prend le commandement de l’armée blindée et de la cavalerie de la 1ère armée française, poste secondaire qui consiste essentiellement à organiser l’instruction et à gérer le personnel. Il occupe ce poste d’abord auprès du général de Lattre puis auprès du général de Monsabert, commandant supérieur des troupes d’occupation en Allemagne. Il est promu général de division à titre temporaire le 8 mai 1945. Par arrêté du 1er septembre 1945, ses nominations de général de brigade à titre temporaire et de général de division à titre temporaire sont transformées de droit en nominations définitives.

Placé sur sa demande dans la deuxième section des officiers généraux le 15 avril 1946, au bénéfice de l’ordonnance sur le dégagement des cadres, il est élevé à la dignité de grand-officier de la Légion d’honneur le 7 mai 1946 avec 35 ans de services et 12 campagnes.

Retiré dans sa propriété de Chanteyrie à Nyons (Drôme), il se consacre à la culture des oliviers. En 1964, il fonde la confrérie des chevaliers de l’olivier qui se consacre à la reconquête du marché de l’olive par les producteurs des baronnies.

Le général de division de Vernejoul est décédé le 22 août 1969 à l’hôpital civil Édouard Herriot à Lyon (Rhône). Il est inhumé à Nyons.

Ses décorations :

Grand-officier de la Légion d’honneur,

Croix de guerre 1914-1918 (5 citations),

Croix de guerre 1939 (5 palmes),

Croix de guerre des théâtres d’opérations extérieurs (1 citation),

Croix du Combattant,

Médaille coloniale avec agrafe de vermeil « Maroc 1925 »,

Médaille commémorative de la Grande guerre,

Médaille interalliée de la Victoire,

Médaille commémorative de la guerre de 1939-1945 avec agrafes « France », « Afrique », « Libération » et « Allemagne »,

Médaille des Blessés,

Commandeur de la Legion of Merit (États-Unis),

Bronze Star Medal (États-Unis),

Officier avec glaives de l’Ordre d’Orange-Nassau (Pays-Bas).

NB ; avec Armand Durlewanger, il a publié Autopsie d’une victoire morte : essai comparatif non conformiste de la bataille d’Alsace en novembre-décembre 1944, d’après l’étude d’archives françaises et allemandes, de témoignages et de rapports inédits (1970).

Képi et fanion de Commandement du Général de Vernejoul portant la devise de la 5ème Division Blindée « FRANCE D’ABORD » avec sa Croix de Guerre et ses 2 palmes.

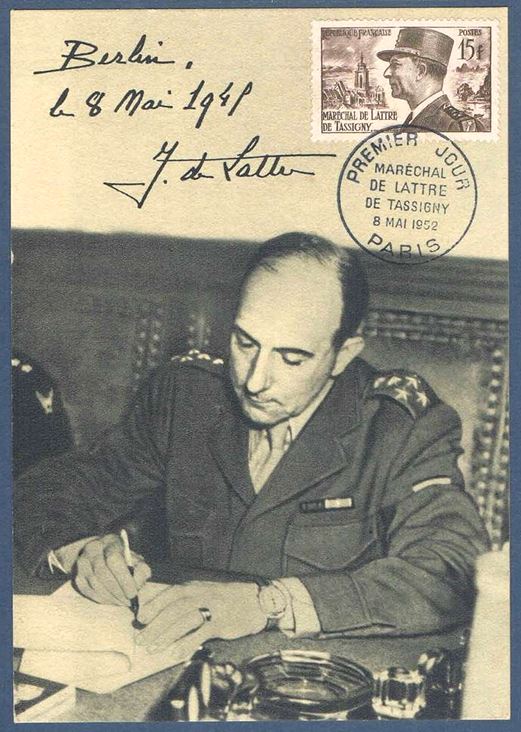

Jean de LATTRE de TASSIGNY 1889 – 1952

JEAN DE LATTRE DE TASSIGNY : un serviteur de la FRANCE.

Il est né le 2 février 1889 à Mouilleron-en-Pareds, petit village de Vendée qui a vu naître Georges Clémenceau un demi-siècle auparavant.

Il entre à Saint-Cyr (promotion « Mauritanie », 1909-1911), sert dans la cavalerie et rejoint le 12ème Dragons à Pont-à-Mousson.

C’est en Lorraine qu’il commence la 1ère Guerre mondiale et se fait dès le début remarquer par sa bravoure.

Officier éclaireur de la 2e division de cavalerie, le lieutenant de Lattre est blessé à deux reprises dès les premiers mois de la guerre 1914-1918, d’un éclat d’obus en août et d’un coup de lance dans la poitrine en septembre. Le 20 décembre 1914, il est fait Chevalier de la Légion d’honneur.

Volontaire pour l’infanterie en 1916, il rejoint le 93ème Régiment d’Infanterie, le Régiment de Vendée et se bat à Verdun où il passe plusieurs mois, au Chemin des Dames. Il termine la guerre comme capitaine, 5 fois blessé et 8 fois cité.

En 1919 il est affecté à l’Etat-Major de la XVIIIème région à Bordeaux. Il est alors nommé à la section franco-américaine et s’occupe des relations avec les troupes du général américain Pershing dans l’attente de leur retour aux Etats-Unis.

Il sert ensuite au Maroc (1921-1926) sous les ordres de Lyautey, personnalité qui le marquera beaucoup. Il participe aux opérations de la Haute Moulouya en 1922 et de Taza en 1923. Il est chef d’état-major de la région de Taza lors du soulèvement conduit par Abd el-Krim contre les Français (guerre du Rif, 1925-1926). A nouveau blessé (2x) et cité 3 fois, il est promu chef de bataillon en 1926.

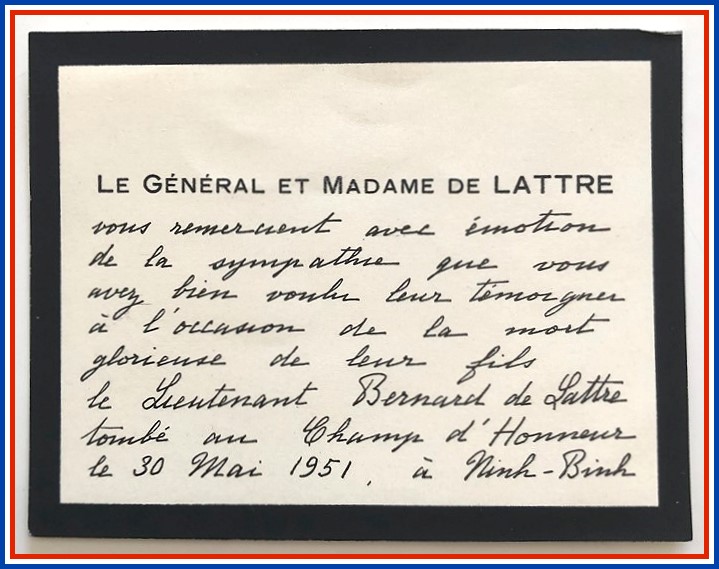

En 1927, il entre à l’Ecole de Guerre et se marie avec Simonne Calary de Lamazière, de plus de 17 ans sa cadette ; un fils, Bernard, naît en 1928.

Le 2 juillet 1929, Jean de Lattre sort major de la 49ème promotion de l’Ecole Supérieure de Guerre.

En 1932, il sert à l’état-major du général Weygand, alors vice-président du Conseil supérieur de la Guerre. Chargé du « Plan » et des « Relations avec l’étranger », le lieutenant-colonel de Lattre suit ainsi, au cours des trois années passées auprès du général Weygand puis du général Georges, l’évolution de la politique étrangère

En 1935 promu colonel, il commande le 151ème Régiment d’Infanterie à Metz, dont le gouverneur militaire est le Général Henri Giraud, qu’il avait connu au Maroc et qu’il appréciait.

En 1938, il est élève au Centre des hautes études militaires (CHEM). Sa nomination au grade de général de brigade, en mars 1939, fait de lui le plus jeune général de France; chef d’état-major de la Vème armée – « l’Armée d’Alsace ».

Le 1er janvier 1940, il prend le commandement de la 14ème Division d’Infanterie.

En juin 1940, il sa bat victorieusement à Rethel à la tête de sa Division, la « Division des As », dont il adopte la devise : « NE PAS SUBIR », où elle repousse par trois fois les troupes allemandes qui tentent de franchir l’Aisne, avant de se replier en menant des combats retardateurs sur la Marne et la Loire.

Après Rethel, Le Général de Lattre, qui a reçu l’ordre de se replier, maintient la cohérence de sa Division, continue de se battre et de faire des prisonniers jusqu’à l’armistice du 22 juin 1940.

A Clermont-Ferrand, en juillet, lors de la dissolution de la 14ème DI, il dit à ses hommes : Nous avons été battus, mais un jour nous reprendrons la bataille. Je vous donne rendez-vous ce jour- là. Il réitère cet engagement quelques jours plus tard devant un groupe d’officiers au château d’Opme : c’est le « serment d’Opme » ; il commence à faire cacher des armes et crée l’Ecole des cadres d’Opme afin de redonner de l’espoir à une jeunesse perdue.

Nommé général de division et commandant des troupes de Tunisie en 1941, il est rappelé en France métropolitaine en 1942. Il est alors nommé général de corps d’armée et commandant de la division de Montpellier. Au moment du débarquement allié de novembre 1942 en Afrique du Nord, il tente en vain d’entraîner ses soldats en dissidence dans l’attente d’un débarquement allié et de combattre les Allemands qui ont envahi la zone dite « libre ».

Le 11 novembre 1942, lorsque les Allemands pénètrent en zone libre, il donne l’ordre à ses troupes de sortir de leurs garnisons et de résister. Arrêté, il est incarcéré à la Maison centrale d’arrêt de Toulouse puis au fort Montluc à Lyon et condamné le 9 janvier 1943 à dix ans de prison pour abandon de poste par le Tribunal d’État (juridiction d’exception sans appel). Le 2 février, il est transféré à Riom, d’où il s’évade dans la nuit du 2 au 3 septembre, avec l’aide de sa femme et de son fils, Bernard.

Quittant l’Auvergne, où il est resté caché un mois, il gagne la région de Mâcon et rejoint Londres à la mi-octobre, puis Alger, devenue capitale de la France Libre (le 20 décembre 1943).

Le Général Giraud, alors commandant en chef des forces françaises d’Afrique du Nord, le met à la tête de l’Armée d’Afrique, qui deviendra l’Armée B, future Première Armée Française.

En juin 1944, il prend l’île d’Elbe. Le 15 août 1944, l’armée venue d’Afrique et d’Italie débarque en Provence aux côtés des troupes américaines.(opération « Dragoon »). Elle a pour mission de s’emparer de Toulon et de Marseille.

Après regroupement sous ses ordres des 4 divisions du corps expéditionnaire français (qui – sous les ordres du Général Juin – se sont couvertes de gloire), de Lattre est à la tête de 250 000 hommes : 2 divisions blindées, 5 divisions d’infanterie et des éléments non endivisionnés.

L’Armée B libère Toulon et Marseille, remonte la vallée du Rhône, entre dans Lyon puis Dijon, le 11 septembre.

Le 25 septembre 1944, après la prise de Besançon, l’Armée B, forte de 400 000 hommes par l’amalgame (de l’Armée d’Afrique avec les Forces françaises de l’intérieur = l’intégration au sein de l’armée « régulière » des unités de résistants), est devenue la Première Armée Française.

Après de rudes combats dans les Vosges, l’arrivée au Rhin, la libération de Mulhouse (21/11/1944) et de Belfort (20/11/1944), la Première Armée Française Libère Colmar le 2 février 1945, et réduit définitivement la poche de Colmar (9 février 1945) avec en renfort, placés directement sous les ordres du Général de Lattre, la 2ème DB du général leclerc et, fait unique dans l’Histoire des Etats-Unis, 125 000 soldats américains.

A partir du 31 mars 1945, la Première Armée Française traverse le Rhin et parvient, après de durs combats, atteint Karlsruhe et Stuttgart, franchit le Danube et pousse jusqu’à Ulm, tandis que d’autres éléments longent la frontière suisse de Bâle à Constance, jusqu’au col de l’Arlberg (8 mai 1945).

Le 9 mai 1945, à Berlin, le général de Lattre signe, au nom de la France, aux côtés des chefs alliés, l’acte de capitulation de l’Allemagne nazie.

Chef d’état-major général et inspecteur général de l’armée de terre (1945-1946), il devient en 1948 le premier commandant des forces terrestres d’Europe occidentale.

En décembre 1950, il est nommé en Indochine, où la situation est désespérée, Haut-Commissaire et Commandant en chef des forces de l’Union Française. En quelques mois, il accomplit un retournement spectaculaire. Son fils Bernard, jeune officier de 23 ans, trouve la mort sur le rocher de Ninh-Binh, au Tonkin, le 30 mai 1951.

Terrassé par la douleur et par un cancer, le Général de Lattre meurt le 11 janvier 1952. Il reçoit, à titre posthume, la dignité de Maréchal de France.

ll était Grand-Croix de la Légion d’honneur, Compagnon de la Libération et titulaire de la Médaille militaire, de la Croix de guerre 1914-1918, de la Croix de guerre 1939-1945, de la Croix de guerre des théâtres d’opérations extérieurs, de la Médaille des évadés ainsi que de nombreuses décorations étrangères.

Après les obsèques nationales célébrées à Notre-Dame de Paris, il est inhumé, au côté de son fils, dans le petit cimetière de Mouilleron-en-Pareds.

Parmi les messages laissés en héritage par Jean de Lattre de Tassigny, deux s’imposent :

« Ne pas subir », sa devise !

« Avant de s’occuper de la jeunesse, il faut la comprendre et l’aimer »

Nos remerciements à Madame Cornu de la Fondation du Maréchal de Lattre pour son aide précieuse et le partage des informations ci-dessus.

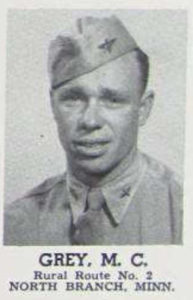

Merril Charles GREY 1918 – 1944

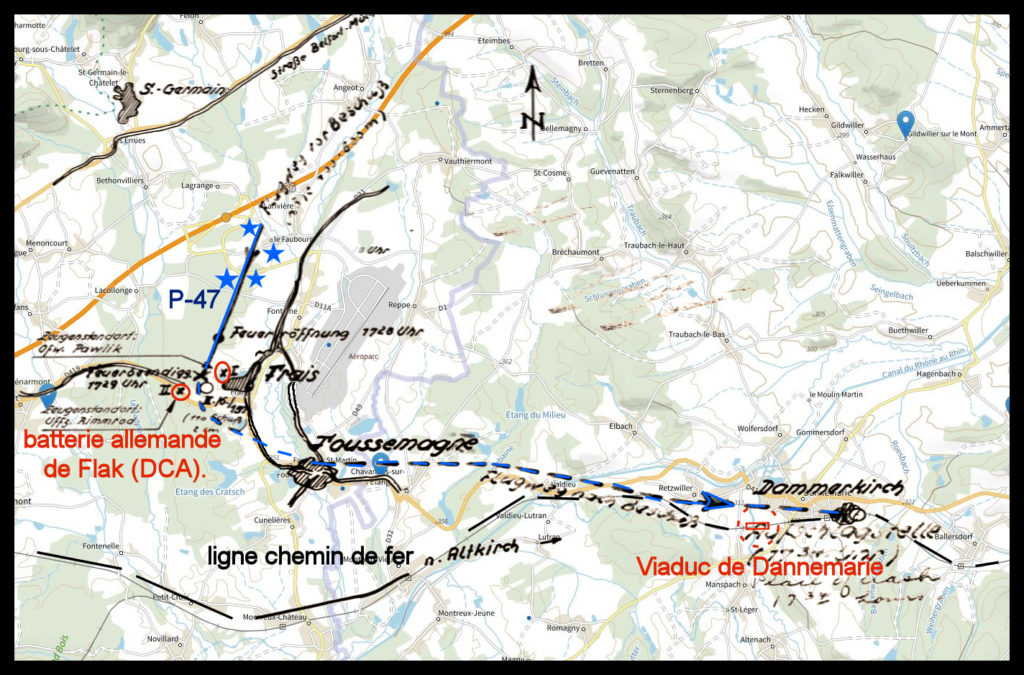

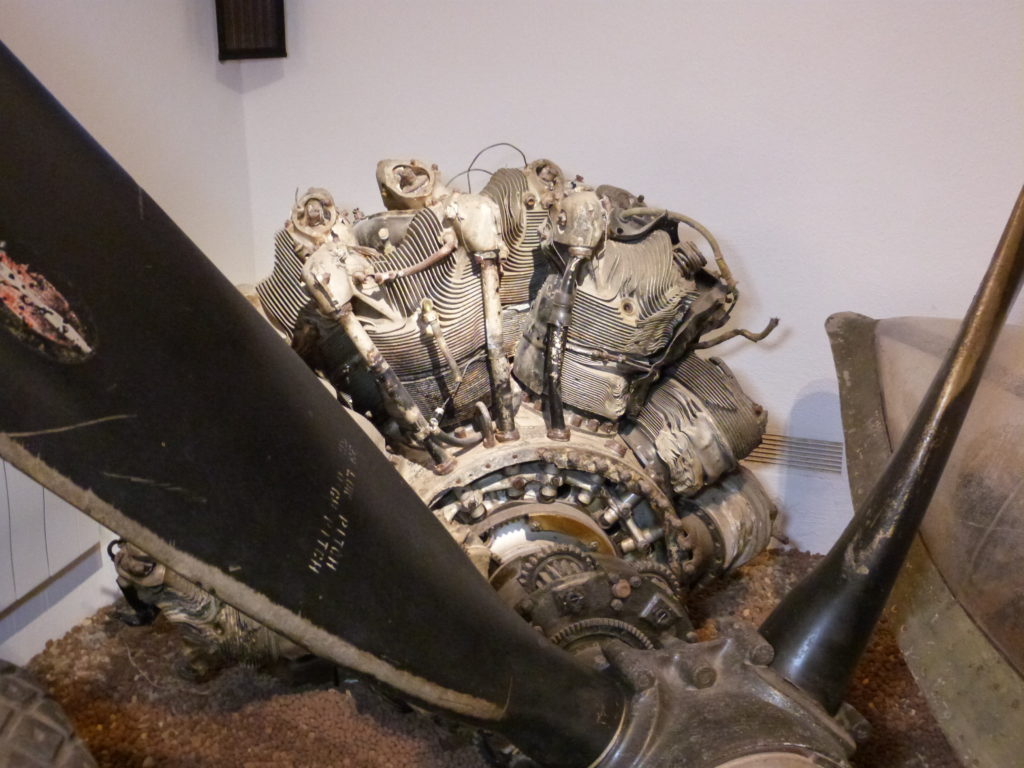

Moteur Pratt & Witney R-2800 (1073 Kgs) refroidi par air, 18 cylindres en double étoiles (cylindrée de 46 litres), 2300 ch. et ses pâles d’hélices fabriquées par la célèbre firme Frigidaire du P-47 Thunderbolt type D-25-RE serial number 42-26539 du 2nd Lieutenant Merril Charles Grey.

En Mémoire du 2nd Lieutenant Merril Charles Grey, tué au combat (KIA) le 9 Septembre 1944 près de Dannemarie dans le Haut-Rhin (68).

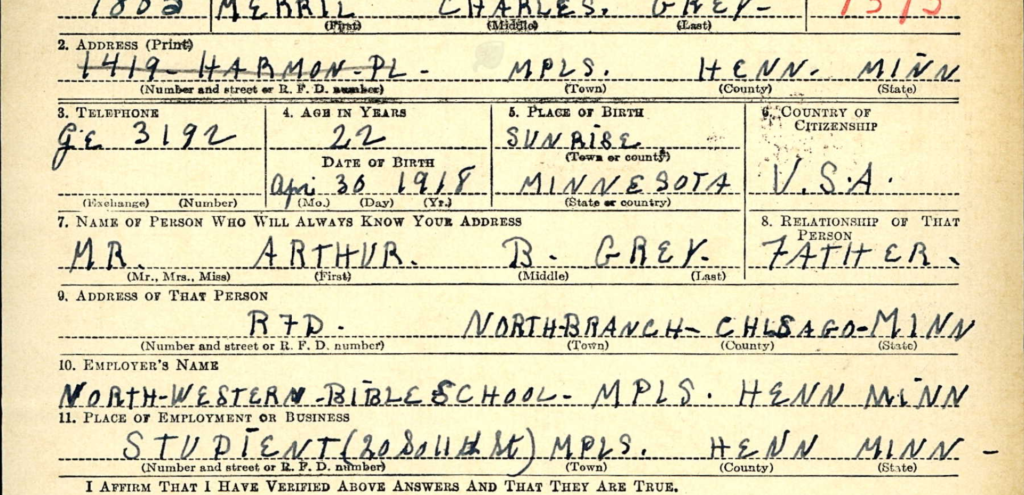

Merril C. GREY est né le 30 avril 1918 à Sunrise – Chicago dans l’état du Minnesota. Avant guerre il étudie à la North Western Bible School.

Il s’enrôle dans l’armée américaine le 5 décembre 1941 à Fort Snelling (Minnesota) avec l’Army serial number 17035909.

Le 9-9-1944 , le 2nd Lt. Merril C. Grey matricule O-711995, pilote sur P-47 Thunderbolt du 324th Fighter Group, 316th Fighter Squadron « Hell’s Belle », 12th Air Force, décolle du terrain d’aviation d’Ambérieu avec 3 autres appareils pour une mission de reconnaissance armée et d’attaque au sol le long de la frontière allemande dans le sud de l’Alsace.

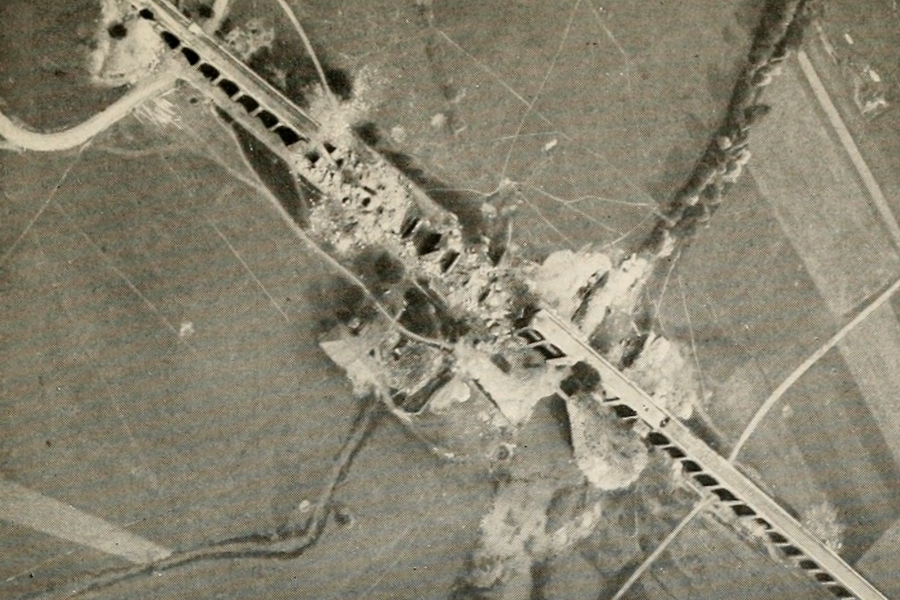

La formation repère le Viaduc de Dannemarie et passe à l’attaque à une altitude de 400 à 500 mètres.

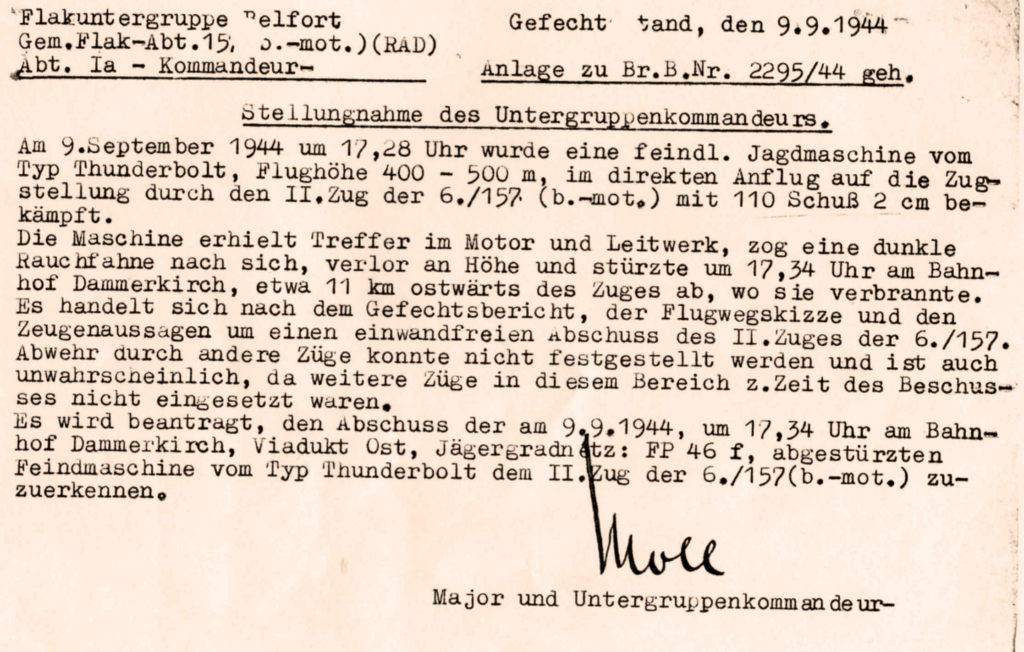

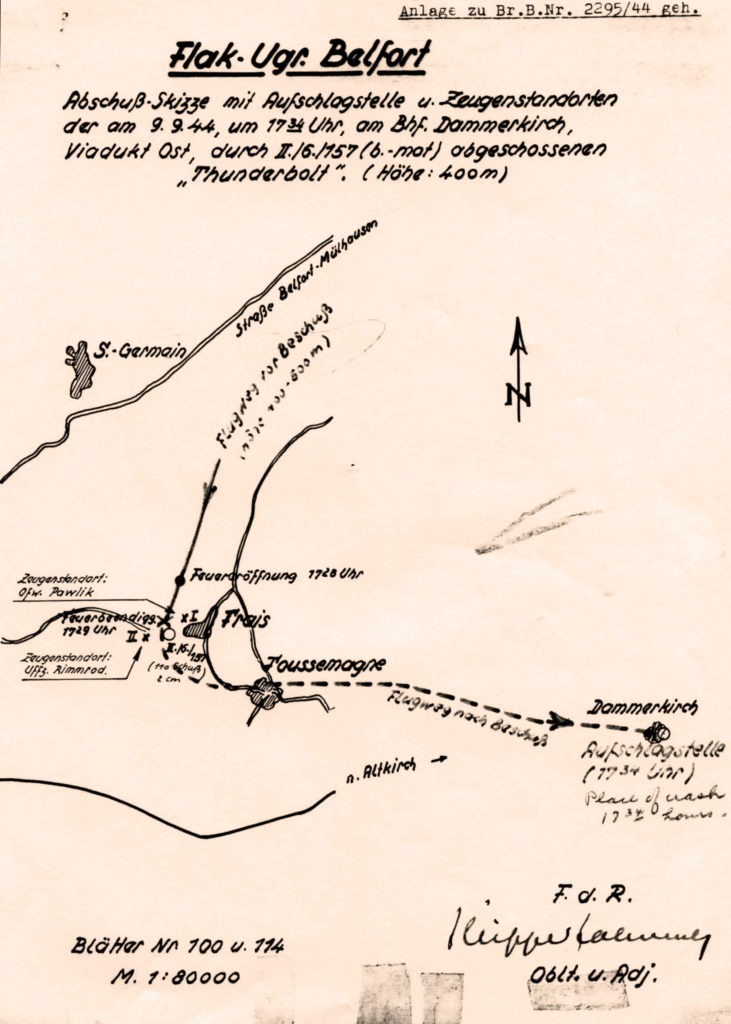

Vers 17h28 la batterie anti-aérienne allemande du Flakuntergruppe « Belfort », II.Zug der 6./157 b-mot. qui protège l’ouvrage d’art ouvre le feu (cf croquis).

A 17h29 après le tir de 110 obus de 2 cm (cf ci-dessous schéma et compte rendu de la batterie de Flak), les soldats allemands constate que le P-47du 2nd Lt. Merril C. Grey est touché au niveau du moteur et du fuselage avec un fort dégagement de fumée. L’appareil s’écrase vers 17h34, près de la gare de Dannemarie à l’est du viaduc.

Le 2nd Lt. Merril C. Grey va réussir à s’éjecter du cokpit de son appareil, mais l’avion est à une très faible altitude et son parachute n’a pas le temps de s’ouvrir… il s’écrase mortellement au sol.

Son corps est récupéré par les habitants de Dannemarie et il sera enterré le lendemain matin dans le cimetière communal.

Le 2nd Lt. Merril C. Grey était originaire du Minnesota, âgé de 26 ans, comme beaucoup d’autres jeunes gens venant des Etats-Unis, il a sacrifié sa vie pour libérer notre pays et combattre le nazisme. Il repose en paix au cimetière Militaire Américain de Saint d’Avold (Plot C rangée 9 tombe 66) depuis le 28 mars 1946.

RIP…nous ne l’oublierons jamais!

Merci à toutes les personnes qui nous ont permis de rassembler tous les documents et de reconstituer sa dernière mission.

sources photos et documentaires : Archives américaines et allemandes – Bénévoles du Mmcpc – le livre de G.Bazin « De l’Afrique à la Lorraine », internet.

Joseph MAGNAN 1896 -1976

Georges SONGEON 1923 – 2001

Casque « Tank Helmet » avec écouteurs de René Songeon, du 501ème RCC de la 2ème Division Blindée, qu’il avait offert en 1956 à un petit garçon (fils de son meilleur ami) John Francis-Gaigneux dit « Jeannot » qui a bien joué avec durant toute son enfance. « Jeannot » a revu pour la dernière fois Georges Songeon en 1996 et lui avait ramené son casque pour qu’il puisse le revoir…il fut très heureux et ému de voir que Jeannot en avais bien prit soin. En 2021 « Jeannot » a décidé de s’en séparer après 65 ans de « gardiennage » et nous a permis d’en faire l’acquisition pour le présenter au plus grand nombre et ainsi perpétuer la Mémoire de René Songeon et de ses camarades.

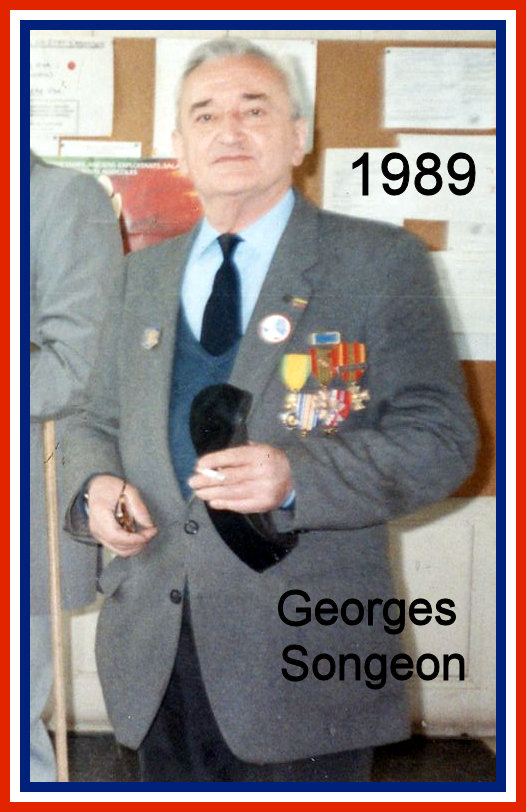

Je m’appelle Georges SONGEON, je suis né le 04/08/1923 dans le 7ème arrondissement de Paris.

Avec mon frère Jean (pilote du char Eylau) je m’engage dans la 2ème DB du Général Leclerc, le 1/9/1944 au 501ème Régiment de Chars de Combat (501ème RCC).

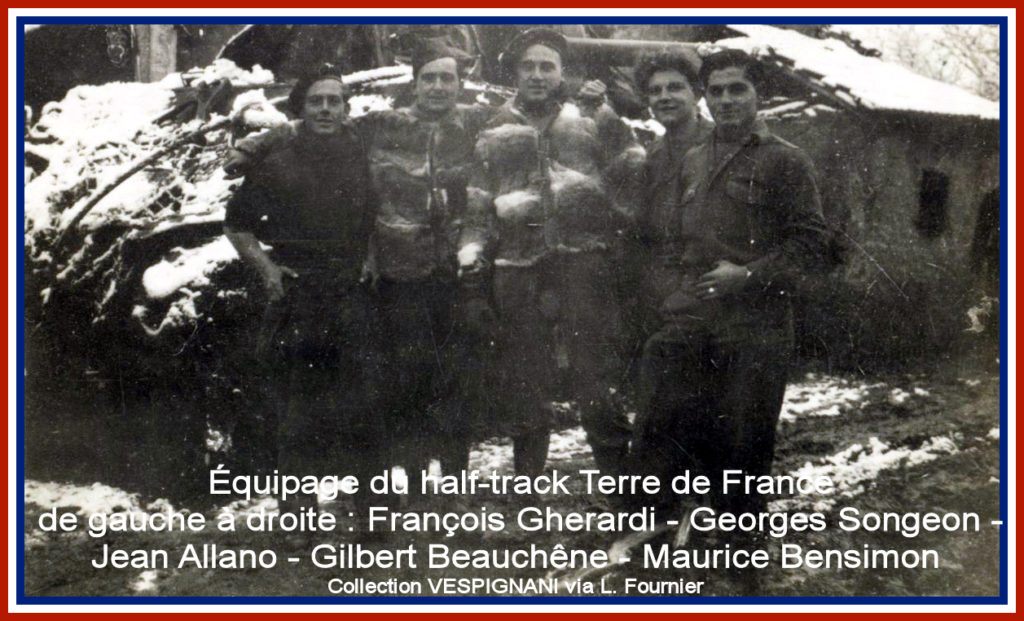

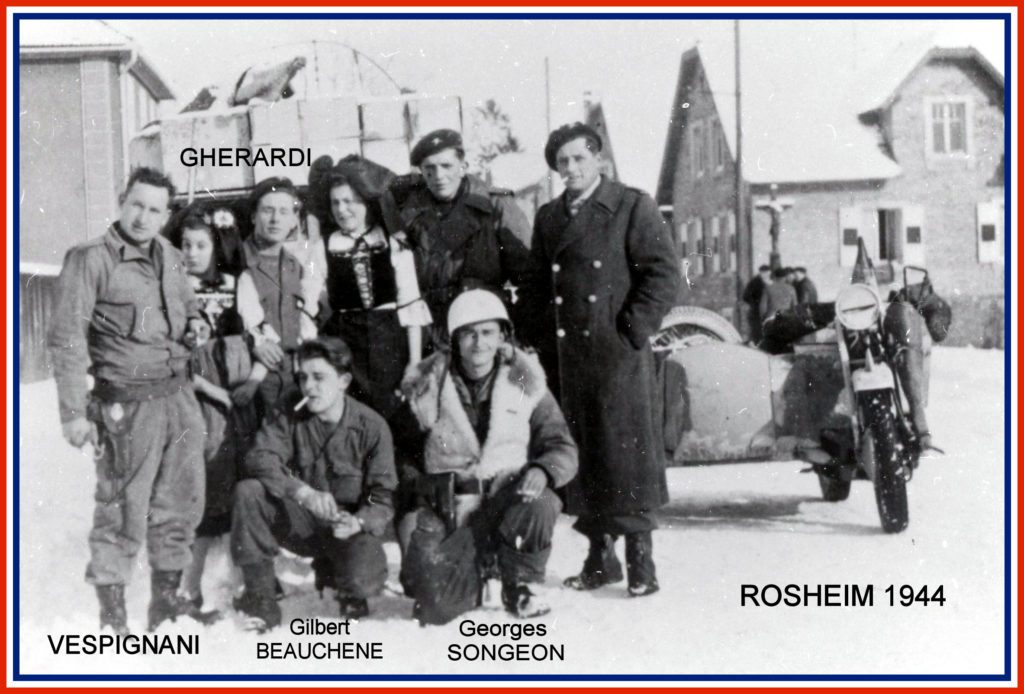

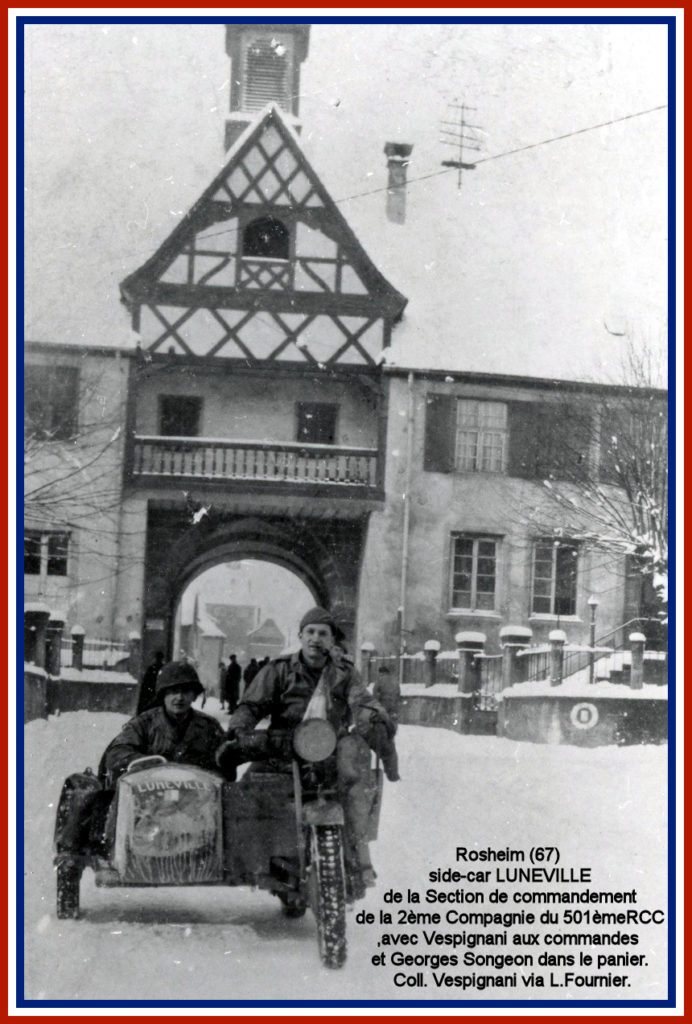

Je participe aux opérations de Libération de la France en tant que Maréchal des Logis, comme radio sur le half-track « Terre de France » de la section de commandement de la 2ème compagnie du 501ème RCC.

Mon équipage (TERRE DE FRANCE Half-Track Radio) : TOMIO – ARBEILLE – GHERARDI – ALLANO – SONGEON – BEAUCHENE – BEN SIMON.

Blessé accidentellement à l’épaule le 2/10/1944 à Anglemont dans les Vosges (88) je suis évacué sanitaire.

Je rejoins mon unité le 7/11/1944 pour participer à la campagne d’Alsace du 21/11/1944 au 01/02/1945, de la libération de Strasbourg aux combats de Grussenheim (68).

Je suis blessé à nouveau le 1/02/1945 lors des terribles combats de Grussenheim (68) où je tombe de mon véhicule, me fracture un poignet et suis évacué.

Un souvenir me revient…à Dun-le-Poêlier dans l’Indre, avant le départ pour la campagne d’Allemagne : » Jean Allano et moi-même devisions sur ce qui allait se passer en Allemagne. Si l’un de nous devait être tué, il ne fallait pas qu’il puisse rester sur cette terre plus qu’étrangère : ennemie. J’avais donc prié ma sainte mère à Paris de me broder en bleu, blanc, rouge, les mots « TERRE DE FRANCE » sur un petit sac en soie que nous avons rempli avec de la terre du Berry (notre région) nous promettant mutuellement de la verser au moment des adieux, s’il arrivait malheur à l’un de nous deux… le sac est revenu, plein à Villeblevin (89). Mais je maintiens que c’était le bon temps!

Je participe à la campagne d’Allemagne du 28/04/1945 au 8/05/1945.

« Je me remémore la dernière opération le 4 mai 1945 à Berchtesgaden lorsque des soldats français avaient découvert la Mercedes noire dans laquelle paradait Adolf Hitler : elle était monstrueuse avec des vitres sur blindées et pesait plusieurs tonnes. Son tableau de bord ressemblait plus à celui d’un avion qu’à celui d’une voiture tellement il y avait de cadrans. Sur ordre du Capitaine Girard, officier d’ordonnance la voiture a été envoyée au PC divisionnaire pour être remise au « Patron » le général Leclerc…en cours de route erreur ou malveillance un pompiste a rempli le réservoir de gazoil au lieu d’essence et c’est dans un nuage de fumée bleue que la limousine a fait son entrée au poste de commandement. »

Je suis nommé au grade de sergent le 16/09/1945 et quitte définitivement l’armée d’active le 3/12/1945.

Après-guerre je suis entré comme agent technique à la Société Alsacienne de Constructions Mécaniques (SACM) à Arcueil(Val de marne).

Pour la petite histoire lorsque je me suis installé à ma retraite avec mon épouse dans la Somme à Harbonnières (80) j’ai appelé ma modeste demeure la « Villa Koufra » en hommage au Général Leclerc.

Georges SONGEON est décédé le 05/02/2001 à Amiens.

1 citation :

A l’ordre du Régiment par Ordre Général n°68 du 31/10/1944 du Général Leclerc commandant la 2ème DB avec attribution de la Croix de Guerre 1939-1945 avec étoile de bronze : « Excellent radio, il assure la permanence de l’écoute, continue à exécuter sa mission malgré un bombardement intensif et fait preuve d’un total mépris du danger ».

1 satisfecit du Capitaine Jacques de Witasse, commandant la 2ème Compagnie du 501ème RCC :

« A été avec son équipe radio, le 28 janvier 1945, au cours des sanglants combats de Grussenheim, un important artisan de la victoire. Ce jour-là, en dépit de conditions matérielles terriblement difficiles (froid intense, bombardements meurtriers) la radio a permis d’obtenir des informations essentielles et une modification de manœuvre qui a entrainé le succès ».

Décorations :

- Médaille Militaire

- Croix de Guerre 1939-1945 avec étoile de bronze

- Médaille des blessés de guerre

- Croix du combattant volontaire

sources : « L’odyssée de la 2ème Compagnie de chars de la France Libre 1944 – 1945 » du Général Jacques de Witasse – le CAPM de Pau – La Grande Chancellerie de la Légion d’Honneur – SHD Vincennes – collection VESPIGNANI via Laurent Fournier – GOOGLE MAP.

André FINDELI 1923 – 2012

HISTOIRE d’un accordéon pas comme les autres…

Je suis l’accordéon d’un « Malgré Nous » de Ribeauvillé(68), rescapé de la 2ème Guerre

mondiale et dont j’ai été son fidèle compagnon de route pendant toute la durée des hostilités.

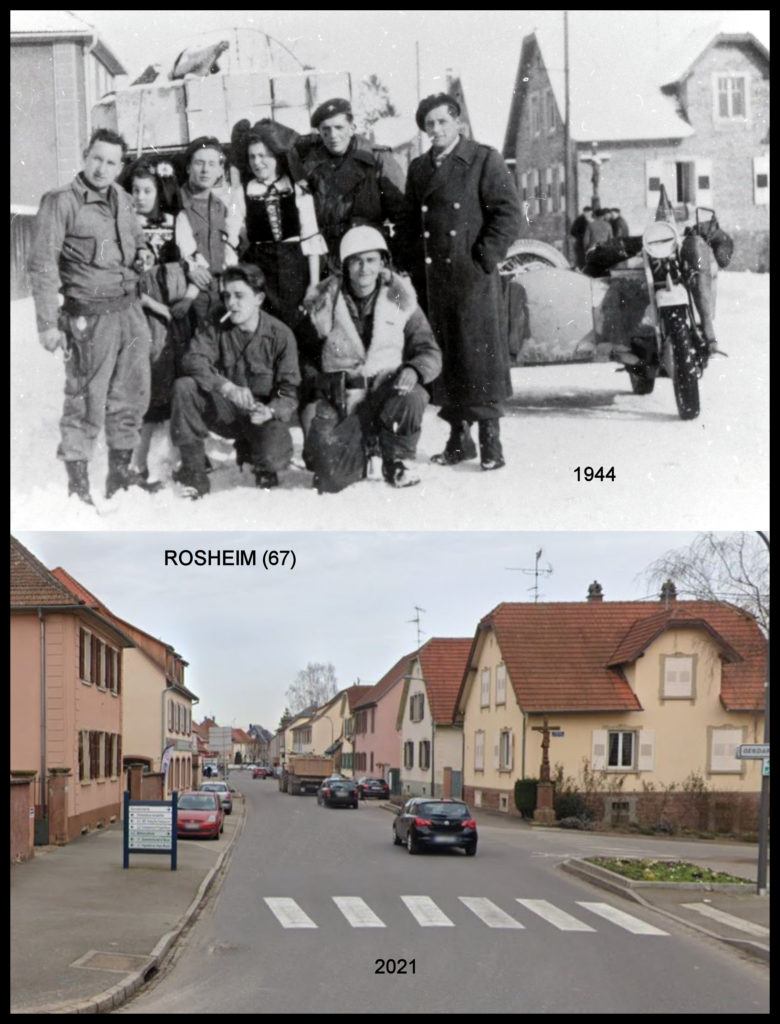

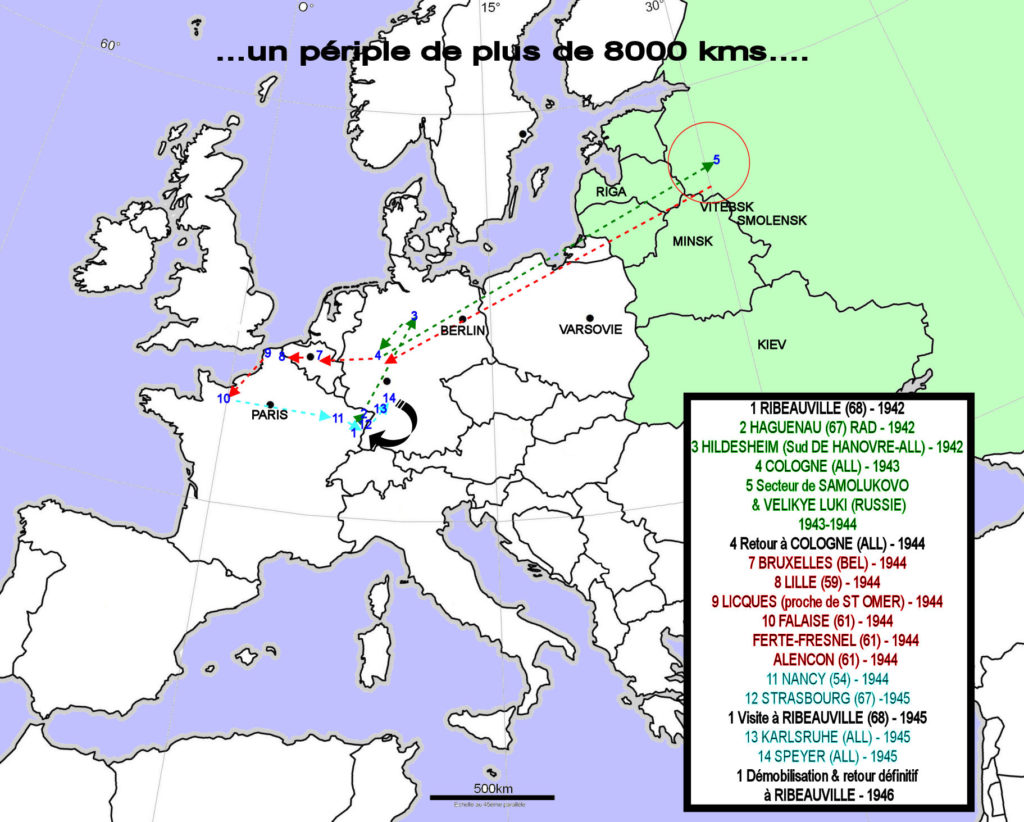

Depuis son incorporation de force dans le R.A.D / K.H.D au printemps 1942, il avait alors 18 ans seulement, jusqu’a 1946, date de la fin de son engagement dans l’armée Française. J’en ai vu de toutes les couleurs pendant ces 4 longues années, passant d’une armée à l’autre.

Je vais vous raconter les faits les plus marquants, me concernant moi et mon jeune propriétaire, durant cette période tragique.

Au R.A.D. (Reichsarbeitsdienst) où j’ai accompagné mon propriétaire dès le début à Haguenau (67) puis au K.H.D. (Krieghilfsdienst) près de Hildesheim au sud de Hanovre (Allemagne), j’ai vécu quelques bons moments pendant des séances de « pluches » (corvée de pommes de terre) que j’accompagnais en musique et en chansons, à l’entière satisfaction du personnel et de mes chefs de troupe présents à ces moments là.

Puis mon jeune propriétaire a été incorporé de force (comme beaucoup d’alsaciens et mosellans à cette époque) dans la Wehrmacht où je n’ai pu le suivre de suite (pendant ses « classes » et sa formation de soldat dans l’armée allemande).

Ce n’est que lors de la campagne de Russie qu’il obtint une permission spéciale

pour aller me récupérer et me ramener avec lui dans son unité, la 331° D.I.(division Infanterie) dans le secteur de Velikye Lucki (Russie).

Vous vous imaginez bien que les conditions de vie n’étaient pas très facile, et pour Noël 1943 on me demanda de faire une tournée en première ligne, de Bunker en Bunker, pour aller jouer des chants de Noel aux combattants afin de leur apporter un peu de réconfort. Nos premières lignes étaient à peu près à environ 100 m des lignes russes et cette visite le long des tranchées, ce n’était pas des plus confortables. N’empêche que j’ai gardé de ces instants, un souvenir particulier et une émotion forte et touchante.

Le deuxième grand évènement de cette campagne fut quelques semaines plus tard

lors de la grande offensive russe de janvier-février 1944 dans le secteur Nord au cours de

laquelle notre 33 l° Division ne fut pas loin d’être encerclée et subit de lourdes

pertes. Le repli allemand était total sur l’ensemble du front et nous purent nous échapper par miracle, sans savoir encore aujourd’hui comment nous y sommes arrivé.

Après le regroupement des unités restantes à l’arrière du front, la décision d’un rapatriement vers l’Allemagne fut prise par le O.K.W. (grand commandement allemand) afin de reconstituer et recompléter les effectifs de notre Division. La chance a

voulu que tous deux nous soyons du voyage vers Cologne ; ville d’où était originaire notre Division. Après la reconstitution de nos effectifs, nous sommes reparti en

train de marchandises vers une destination encore inconnue lors de notre départ.

Ce n’est qu’après le passage des gares de Bruxelles et de Lille, que nous avons été fixés :

c’était en France que nous allions, plus exactement à Licques, dans le Pas de Calais, en vu d’un hypothétique débarquement alliés (c’est dans ce secteur que les Allemands privilégiaient un éventuel débarquement plutôt qu’en Normandie).

J ’ai appris plus tard que ma présence dans ce convoi était principalement dû au fait que mon propriétaire Alsacien parlait couramment Français et pouvait ainsi servir d’interprète (en principe les Alsaciens et Mosellans n’étaient pas stationnés en France, par crainte de les voir sympathiser avec la population locale et d’en profiter pour déserter).

Notre premier cantonnement se trouva donc à Licques, non loin de Saint Omer où les

Allemands avaient aménagé des rampes de lancement de fusées V1, les nouvelles armes de représailles allemandes dont tout le monde avait entendu parler depuis quelques temps.

Au Café des Sports à Licques j’ai le souvenir d’une soirée d’accordéon et de chansons au

milieu de civils Français lorsque vers 22 heures surgit une patrouille allemande dont le

Unteroffizier (sous-officier allemand) qui la commandait nous demanda violemment d’arrêter cette fête qui n’était pas à son goût. Mon propriétaire fut convoqué dès le lendemain au bureau du commandant, qui fut très compréhensif à notre égard, et il n’y eu heureusement pas de suite fâcheuse pour nous (tout rentra dans l’ordre).

Contrairement aux prévisions allemandes, le débarquement eut finalement lieu le 6 juin 1944 en Normandie. Le 13 juin nous furent tous « invités » à assister, à minuit pile, au lancement

des premières fusées V1 sur Londres. Nous n’avions jamais vu « pareil spectacle », quel surprise cela fut pour nous, entre fascination et terreur!

Le 1er aout, notre 331° D.I. reçut l’ordre de se mettre en route pour la Normandie, afin de venir en aide à la 7 ° Armée allemande, qui était encerclée dans la Poche de Falaise. Celle-ci ne s’en sortit qu’avec de lourdes pertes en hommes et en matériels. Ce n’est que vers le 15 aout qu’Hitler en personne autorisa et donna son ordre de repli des troupes allemandes vers la Seine. Mon propriétaire profita de ce repli pour se « faire la malle » et me cacha dans la grange à foin d’un cultivateur local.

A la faveur d’un subterfuge (qu’il serait trop long à raconter ici) il réussit à se détacher de la colonne allemande en plein repli pour venir se réfugier à son tour dans cette grange à mes côtés.

Tout s’est bien passé et quelques jours plus tard ce secteur fut totalement libéré.

Commença alors pour moi une période de bals de la Libération, à la grande joie des habitants de La Ferté-Fresnel, notre lieu d’habitation provisoire pour cette période. J’étais devenu en quelque sorte un « accordéon-héros » et on venait de partout nous demander pour jouer à des mariages et autres manifestations festives, après toutes ces années de souffrances et de peines.

A présent, pour la suite du récit, je laisse la « parole » à l’accordéoniste, ex incorporé de force dans l’armée allemande, pour vous raconter la suite de notre histoire :

« Début septembre 1944 avait lieu en France le recensement de la classe 1923, l’année de ma naissance. Je suis donc parti à Alençon avec les appelés de la Ferté-Fresnel où je m’étais engagé comme volontaire dans la première Armée française, pour me battre contre l’occupant allemand et libérer le reste du territoire français encore occupé(dont l’Alsace), non sans avoir du subir au préalable un interrogatoire des plus corsé, dirigé par un ancien capitaine du 152° RI de Colmar, qui connaissait parfaitement Ribeauvillé(68) et qui me recommanda de faire très attention et d’être particulièrement vigilant, car il pensait que la guerre allait bientôt se terminer, et que ce n’était pas le moment de mourir bêtement.

La veille de Noël 1944 nous sommes partis d’Alençon vers Nancy où un Bataillon « Alsace »

composé uniquement de ressortissants alsaciens, « évadés » de l’Armée allemande était en

cours de formation. Il va sans dire que mon accordéon n’a pas chômé à Nancy.

Le 4 janvier, nous sommes partis en camions pour Strasbourg qui, bien que libéré depuis

novembre 1944, était entrain de vivre de mauvais moments, car privée des unités américaines devant la protéger, la ville risquait d’être reprise par la contre-attaque allemande en cours. La population Strasbourgeoise redoutait particulièrement le retour possible des Allemands et des représailles en retour.

Heureusement ce même jour arriva le général Guillaume et sa 3° D.I.A. (Division Infanterie Algérienne) envoyé par le Général de Lattre, qui avait promis de défendre coûte que coûte Strasbourg (n’en déplaise aux Américains qui voulaient se retirer derrière les Vosges, pour réduire le front à tenir, à cause de l’offensive allemande dans les Ardennes et l’opération « Nordwind).

Heureusement tout rentra dans l’ordre (après quelques combats acharnés quand même) et la route de Strasbourg – Colmar fut bientôt libre, ce qui permit à mon accordéon et moi-même de rentrer enfin chez moi, à Ribeauvillé, revoir ma famille (après tous ces mois d’absences) dont je n’avais plus de nouvelles depuis très longtemps.

En février 1945, le Bataillon « Alsace » fut affecté au 23° R.I. nouvellement créé, ce dernier étant lui-même une des composante de la 3° D.I.A. Le même mois, le 23° R.I. se dota d’une musique régimentaire dans laquelle je me suis inscrit comme caporal-tambour sous le

commandement du capitaine Leroy, de Nancy, dont je fus l’un de ses bons élèves, certificat à l’appui. Un peu plus tard nous avons même formé un orchestre de jazz où mon accordéon tint une bonne place.

Après que le général de Lattre passa le Rhin le 31 mars 1945, à la date que lui

avait demandé le général de Gaulle, notre musique régimentaire du 23° R.I. prit d’abord

ses quartiers à Karlsruhe(Allemagne), puis à Spire (Allemagne) où était installé l’état-major de la 3° D.I.A.

Le 8 mai 1945, jour de la victoire définitive face à l’Allemagne nazi, nous avons défilé, et avons fêté cela en musique en pleine rue avec mon accordéon, qui était tout naturellement de la partie ! Quels souvenirs !

Je fus démobilisé le 6 janvier 1946, et retrouvais à ce moment là, la vie civile et professionnelle, à 23 ans. Tout au long de ma vie, mon accordéon, ici présent, m’accompagna comme il se devait ! J’ai décidé à 89 ans, d’en faire don au Musée Mémorial, après avoir passé plus de 70 ans à ces côtés, pour témoigner de cette période tragique et raconter aux générations futures ce que nous avions vécu, et comment grâce à cet accordéon nous avions surmonté toutes ces épreuves.

ANDRE FINDELI

André Findeli est décédé le 15 octobre 2012 à l’âge de 89 ans, il était né le 18 mai 1923 à Ribeauvillé (68). Après guerre il fut un grand Monsieur de l’athlétisme vétéran il obtint plusieurs titres de Champion d’Alsace sur 100m, 400m, 110m haies, 400m haies, et triple saut. Il a ensuite obtenu plusieurs titres et médailles mondiaux et européens lors de sa carrière vétéran débutée lors des premiers Championnats du Monde à Toronto en 1975. André Findeli a établi plusieurs records de France vétérans et en détenait encore 5 en 1988 (1 an avant son décès) : le pentathlon M 50 et M55, le 400m haies M55, le 100m haies M 60 et le 300m haies M65.

Maurice Philippe CALMETTES 1913 – 1991

Bonnet de police du Lieutenant Maurice CALMETTES du 1er Régiment de Marche de Spahis Marocains (1er RMSM), unité de reconnaissance de la 2ème Division Blindée du Général Leclerc, avec ses plaques d’identité et sa médaille commémorative des services volontaires dans la France libre (inscriptions au dos : 18 juin 1940 – 8 mai 1945).

Maurice Philippe CALMETTES 1913 – 1991 :

Je m’appelle Maurice Roger Philippe CALMETTES, je suis né le 19 juin 1913 dans le 10ème arrondissement de Paris (75).

Jeune soldat appelé au service militaire de la classe 1933 je renonce à mon sursis le 10/10/1935 et suis incorporé au 3ème Régiment de Hussards.

Je suis nommé Brigadier-Chef et intègre l’Ecole de cavalerie de Saumure fin avril 1936.

Promu Sous-Lieutenant de réserve par décret du 3 octobre 1936 je suis affecté au 1er Bataillon de Dragons Portés et renvoyé dans mes foyers le 3 octobre 1936.

En juillet 1938 je suis admis dans la réserve de l’infanterie coloniale et suis rappelé à l’activité au peloton motorisé de la côte française des Somalis (Djibouti) le 3 septembre 1939.

Suite à la défaite de la France je suis démobilisé le 18/09/1940.

Je suis rappelé à l’activité et affecté au Régiment deTirailleurs Sénégalais de la côte française des Somalis le 1/10/1941. De nouveau démobilisé le 1/4/1942 je suis renvoyé dans mes foyers le 14/5/1942.

Je décide de m’engager dans les Forces Françaises Libre (FFL) le 16/2/1943 où je suis affecté au 1er Régiment de Marche de Spahis Marocains (1er RMSM) le 30/10/1943.

Dirigé par avion sur Rabat au Maroc je quitte la côte des Somalis le 17/11/1943.

J’embarque à Oran (Algérie) avec mon unité le 29/4/1944 et arrive en Angleterre le 12/5/1944, J’embarque à Southampton le 30/7/1944 pour débarquer en Normandie à Grand-camp le 1/8/1944.

Je Participe avec le 5ème escadron du 1er RMSM de la 2ème Division Blindée du Général Leclerc à la fin de la bataille de Normandie, à la libération de Paris et à la campagne des Vosges où je suis blessé accidentellement le 25/10/1944. Après ma convalescence je rejoins mon unité le 8/3/1945. Je suis promu Capitaine de réserve le 25/06/1945.

Je reste dans la réserve opérationnelle (Armée de l’Air – météorologie) jusqu’en 1967.

Après-Guerre je travaille à Paris, comme ingénieur à la Météorologie Nationale.

Maurice Calmettes décède le 20/08/1991 à Créteil (94) et est enterré au cimetière du Père-Lachaise à Paris (75).

Citation à l’ordre de la Division n°66 du 1/11/44 :

« Chef de peloton plein d’allant qui était chargé le 23/9/44 de reconnaître les lisières de la forêt de Mondon et le village de Bénaménil (54). A accompli cette mission d’une façon parfaite. Pris à partie aux lisières du village par 2 armes anti-chars ennemies, ayant eu un premier char détruit et le deuxième en panne sous le feu, malgré la réaction violente ennemie, a, par une manœuvre hardie décroché son détachement, ramené les blessés et facilité la reprise du mouvement en avant par un autre détachement ».

Décorations :

Chevalier de la Légion d’Honneur.

Ordre National du Mérite.

Croix de Guerre 1939 – 1945.

Médaille de la Résistance Française.

Croix du combattant volontaire de la guerre 1939 1945.

Médaille de l’aéronautique.

Médaille coloniale des Côtes des Somalis 1940-1941.

Médaille commémorative 1939-1945 avec barrette « Engagé volontaire ».

Tombe de Maurice Calmettes au cimetière du Père-Lachaise à Paris

Pierre Benoit UHRY 1919 – 1945

Insigne du Groupe de Chasse 1/5 « Champagne » sculpté, qui était fixé à la croix de la tombe du Sergent-Chef Pierre Benoit UHRY à Rustenhart (don de la famille GEISMAR).

Je suis est né le 17 octobre 1919 à Bischwiller(67), orphelin, j’ai également perdu mon bien aimé frère Henri Cain UHRY, Mort pour la France le 16/06/1940 à Vimory (45) au combat avec le 237ème Régiment d’Infanterie.

Je suis incorporé en mars 1939 à Bron dans l’Armée de l’Air et suis breveté le 3 juillet de la même année à Ambérieu. Passé par Étampes, Agen, Evreux (EAP n°17) je sers comme sergent instructeur à Etampes. Je suis libéré du service actif le 26 janvier 1941 à Toulouse-Francazal.

Ayant rejoint l’Afrique du nord je me réengage le 15 octobre 1942 au titre du 7ème Régiment de Tirailleurs Algériens (7ème RTA) et j’obtiens une Croix de guerre suite à ma participation aux combats contre les Allemands en Tunisie.

Affecté au dépôt de Blida en Algérie je suis réintégré dans le personnel navigant et rallie les Forces Aériennes de la France Libre en mai 1943, en Syrie. Enregistré à la 3ème Compagnie de l’école de pilotage de la base de Rayak le 8 juillet sous le numéro 40.937, je rejoins les pilotes ‘gaullistes’, nommé sergent, je suis est affecté aux forces aériennes en AFN au 10/11/1943.

Le 1/09/1944 je suis promu au grade de sergent-chef.

Le 25/9/1944 je suis affecté au Groupe de chasse 1/5 « Champagne » alors basé au Vallon.

J’effectue plusieurs missions d’appui au sol pour nos troupes terrestres en Italie et pendant les combats de la poche de colmar.

Ma dernière mission a lieue le 4 février 1945 le long du Rhin entre Dessenheim (68) et Rustenhart(68) à bord de mon P-47 Thunderbolt type D-28-RE serial number 44-19702.

Après avoir attaqué sur le Rhin l’une des « portières » située à 5 km de Neuf-Brisach (pont de bateaux par où les allemands envoyaient des renforts et du matériel). Malgré de très mauvaises conditions météo et une Flak omniprésente, les cibles seront parfaitement traités d’est en ouest sans pertes.

L’objectif suivant indiqué par radio au commandant de groupe est d’attaquer une colonne de véhicules allemands.

Equipier à gauche du Commandant je suis touché de plein fouet par la Flak (Défense anti-aérienne) allemande lors de ma première passe. Je m’écrase, mortellement touché à côté de la ferme de Schaeferhof se trouvant sur la commune de Fessenheim (68).

Je repose à présent à la nécropole de Sigolsheim auprès de 1588 autres valeureux soldats, des différentes armes et confessions, tombés pour la libération de la France et de l’Alsace.

Son nom figure sur la liste « Mort pour la France » au monument aux morts de Bischwiller.

NB : Le Sergent-Chef Uhry décole le 4 février 1945 de Dôle-Tavaux (39) avec une douzaine d’autres appareils sous les ordres du Commandant du Groupe,Marin la Meslée (qui sera également abattu lors de l’attaque de ce même convoi). Les deux aviateurs-pilotes n’ont pas survécu. Leurs obsèques furent célébrées le 12 février 1945 à Rustenhart par l’abbé Weber et seront inhumés au cimetière du village.

Par la suite leurs dépouilles furent enterrées à la Nécropole Nationale de Sigolsheim (tombe K-3-63) pour le sergent-chef Uhry et pour le Commandant Marin la Meslée à l’endroit même où la Flak l’avait, abattu sur la commune de Dessenheim à côté du monument érigé à l’initiative de ses compagnons d’armes, en forme d’étoile à cinq branches.

Roger Louis Henri GUILLAUME 1920 – 2006

Modèle réduit du chasseur-bombardier P-47D type 27RE Thunderbolt serial number 42-227295 sur lequel volait Roger GUILLAUME le 20 novembre 1944 lorsqu’il a été abattu au-dessus de Colmar par la défense anti-aérienne allemande. Il s’agissait du nouvel appareil du commandant du Groupe de Chasse GC II/5 La Fayette (d’où la présence de l’insigne avec les 2 escadrilles du Groupe : l’escadrille SPA 124 ‘La Fayette » avec la tête de séminole et l’escadrille SPA 167 Cigogne blanche à ailes hautes)

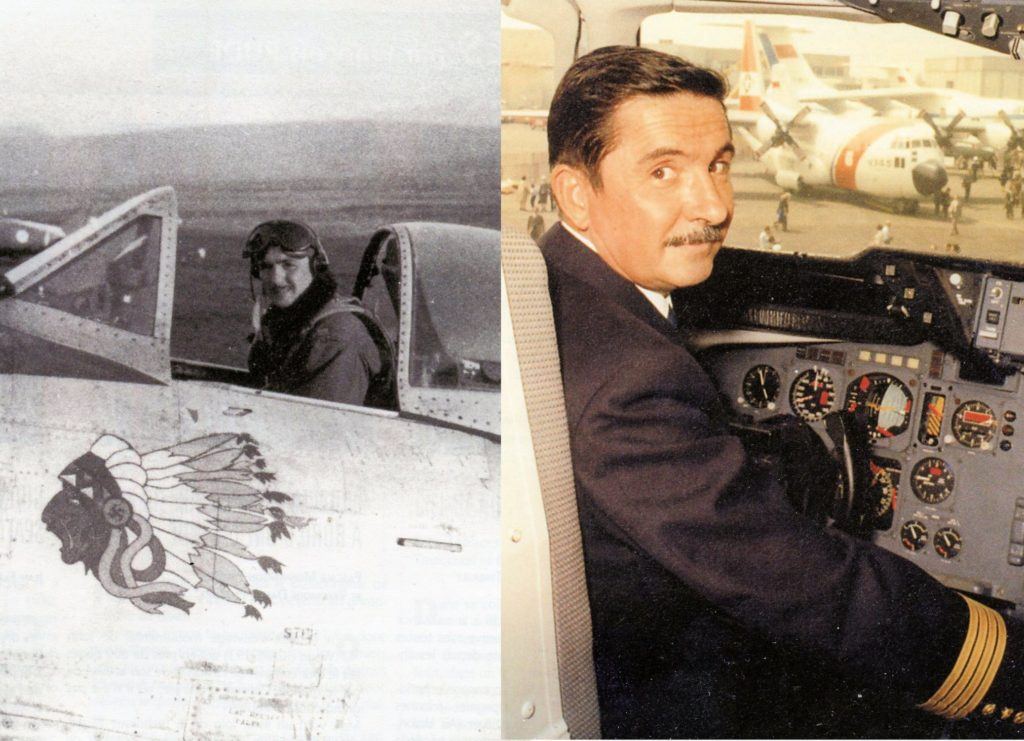

Je m’appelle Roger GUILLAUME je suis né le 26/09/1920 à Libourne (33).

Enfant mon père m’avait emmené voir un film d’aviation au cinéma : je suis émerveillé et je lui dis que je voulais devenir pilote !

En 1938 je m’engage enfin dans l’armée de l’air pour rejoindre le personnel naviguant. Elève observateur en 1940 ma formation est interrompue suite à l’armistice et la défaite de la France et je suis démobilisé sans avoir pu combattre.

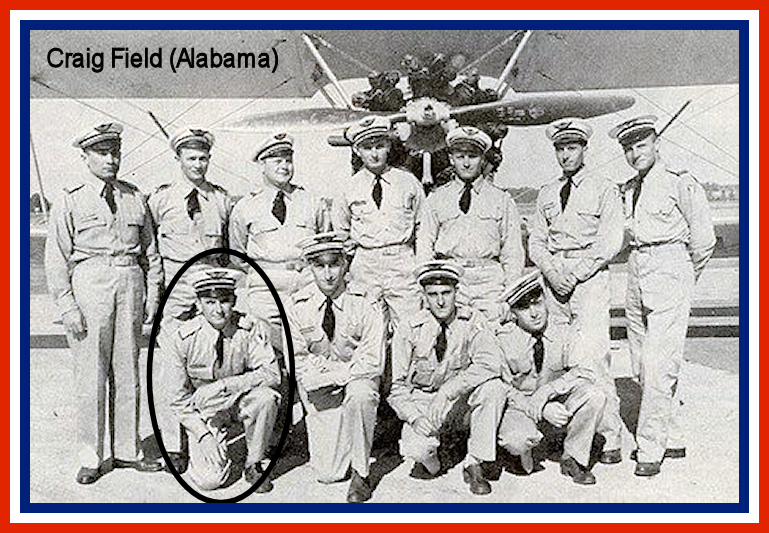

Ayant pu rejoindre l’Afrique du nord , après le débarquement des troupes américaines en novembre 1942 je m’engage à nouveau et je rejoins le Centre de Formation du Personnel Naviguant en Amérique dans l’Alabama (CFPNA) en septembre 1943. Je fais parti du détachement n°3 et suis le cycle complet de l’US Air Corps (J’effectue mon premier vol solo après seulement 10h de vol). J’ai piloté un BT13 puis un T6 jusqu’à l’obtention de mon brevet de pilote de chasse le 12 mars 1944. Je suis ensuite formé sur chasseur-bombardier P-47 Thunderbolt.

A mon retour en France je suis affecté en tant que sous-Lieutenant au Groupe de Chasse GC II/5 La Fayette qui se trouvait à Lyon-Bron en octobre 1944.

Debout (de G à dte): Robert Gladel – Telliez (?) – Jean-Pierre Coayrehourcq – Louis Ducheix – Georges Jacquet – Joseph Fabre – Jean Marie (Jacques) Meline.

Accroupis: Aspt Roger Guillaume – Lt Jacques Saiget – Aspt Nessi (?) – Aspt Jean Ardent. Source : http://patrice.laverdet.pagesperso-orange.fr/…/cfpna….

Je pilote un P-47 Thunderbolt. Nous partons d’Ambérieu ou de Lyon-Bron pour bombarder l’Allemagne au nord de la forêt-Noire (mission sur Fribourg en Breisgau) ou en Alsace en vingt minutes. Les objectifs changeaient tous les jours. Il y avait huit mitrailleuses de 12,7 mm (calibre 50) sur nos appareils, 4 dans chaque aile avec lesquelles nous mitraillons nos objectifs (camions, batteries d’artillerie…) nous lâchons 2 bombes de 254 kilos chacune (500 Lbs). Pour cela nous descendons en piqué et à 80 mètres du sol, larguons nos bombes puis nous redressons rapidement notre appareil. Tous les matins on largue des bombes sur le pont flottant de Chalampé… que les allemands reconstruisent à chaque fois.

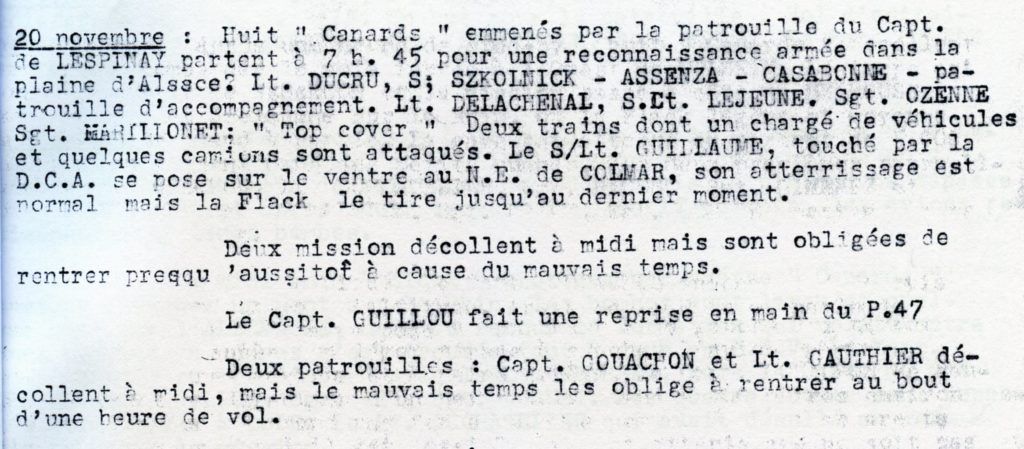

J’ai accompli ma 8ème et dernière mission le 20/11/1944 sur Colmar…

J’ai décollé avec ordre de tirer sur « tout ce qui bouge » entre Belfort et Colmar.

A la verticale de Colmar, mon chef de ma patrouille annonce : « il y a un train allemand en gare, on tire sur la loco ! ». Nous étions douze avions, quatre en couverture haute pour surveiller et protéger notre dispositif et les 8 autres pour attaquer la gare. Quand ce fut mon tour alors que je mitraillais la gare de Colmar j’ai ressenti un énorme choc…la Flak allemande en action ! Mon chef m’a annoncé par la radio « ton réservoir d’huile brûle ». Je lui ai répondu « alors ça ne va pas durer longtemps ». Une ou 2 minutes plus tard ça a commencé à « cogner » et je ne voulais pas sauter parce qu’on m’aurait certainement abattu alors j’ai atterri, train rentré, dans un champs près de l’hôtel du Ladhof entre Colmar et Holtzwihr. Heureusement c’était tellement humide que mon avion s’est posé comme sur de l’eau et le feu s’est éteint par la même occasion.

Le moteur a piqué du nez dans la terre, mes bretelles de sécurité ont cassées net et j’ai cogné ma tête contre le tableau de bord et perdu immédiatement connaissance.

Plus où moins conscient lorsque 2 soldats allemands m’ont sorti de l’appareil pour m’emmener à l’hôpital de Colmar, un policier alsacien m’a murmuré dans l’ambulance « je vais essayer de vous faire évader, restez à l’hôpital le plus longtemps possible » mais je n’y suis resté qu’un après-midi : une infirmière alsacienne me servait de traductrice car ils voulaient m’opérer puis un médecin militaire est arrivé en hurlant qu’il avait besoin de tous les lits et qu’un soldat français n’avait rien à faire ici, qu’il fallait me mettre en prison. On m’a transporté dans une cellule à Strasbourg pour terminer mon parcours en Allemagne dans la forteresse de Colditz (avec l’as anglais Douglas Bader entre autre) d’où j’ai été libéré en avril 1945 et j’ai rejoins mon unité le La Fayette à Colmar. Je suis décoré de la Croix de Guerre avec palme.

Je me souviens d’avoir mangé au restaurant des têtes à Colmar en mai 1945 avec mes camarades … j’y suis retourné en 2004, 60 ans plus tard : que d’émotions en retrouvant ces lieux qui n’avaient quasiment pas changé à mes yeux et qui me rappelait cet incroyable sentiment de liberté avec la fin de cet horrible guerre.

En 1946 j’entre chez Air France et vole sur Goéland, Junkers 52, DC3, Bloch 161, DC4 et Lockheed Constellation.

En 1948 je rejoins la SATI (puis UAT) et vole sur B24 Libérator, DC4, le tout nouveau De Havilland Comet, DC6 et DC8 et DC10. J’effectue mon dernier vol le 27 août 1978 et comptabilise 23580 heures de vol.

Je profite alors d’une retraite bien mérité et me retire dans le Sud de la France.

Je décède le 29/11/2006 et suis inhumé à côté de ma très chère épouse à Biot (06).

sources : mmcpc – Roger Guillaume – archives SHD – http://patrice.laverdet.pagesperso-orange.fr/…/cfpna…..