Ned Snyder Jr. 1917 – 2001

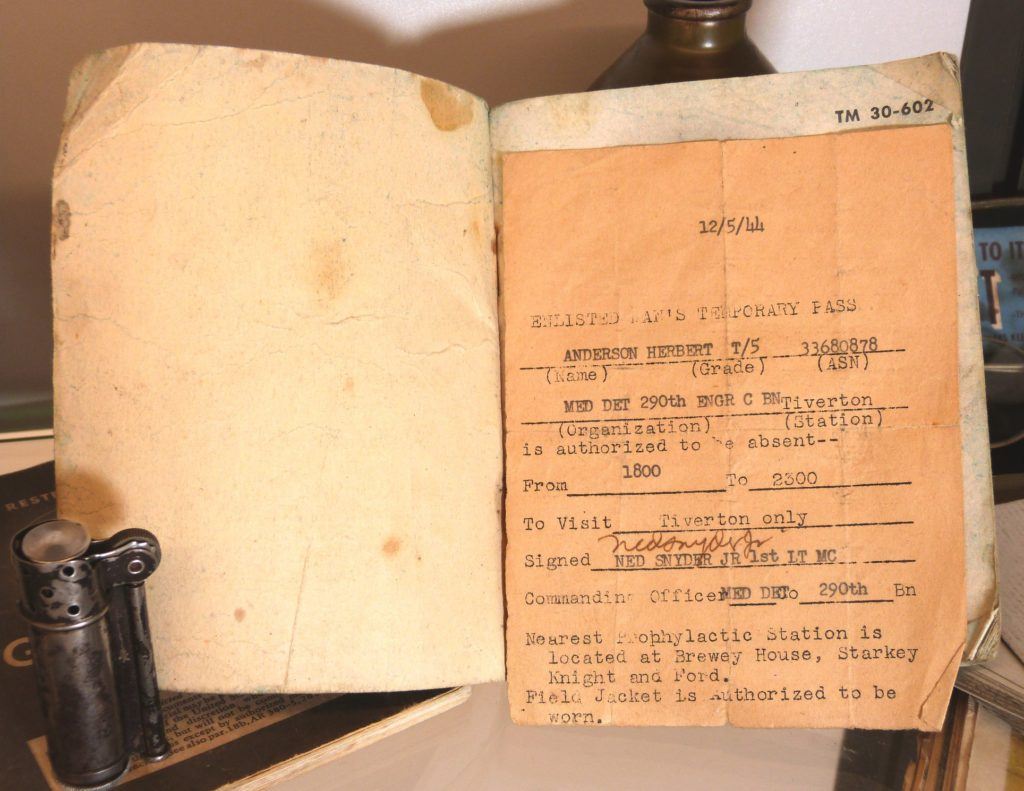

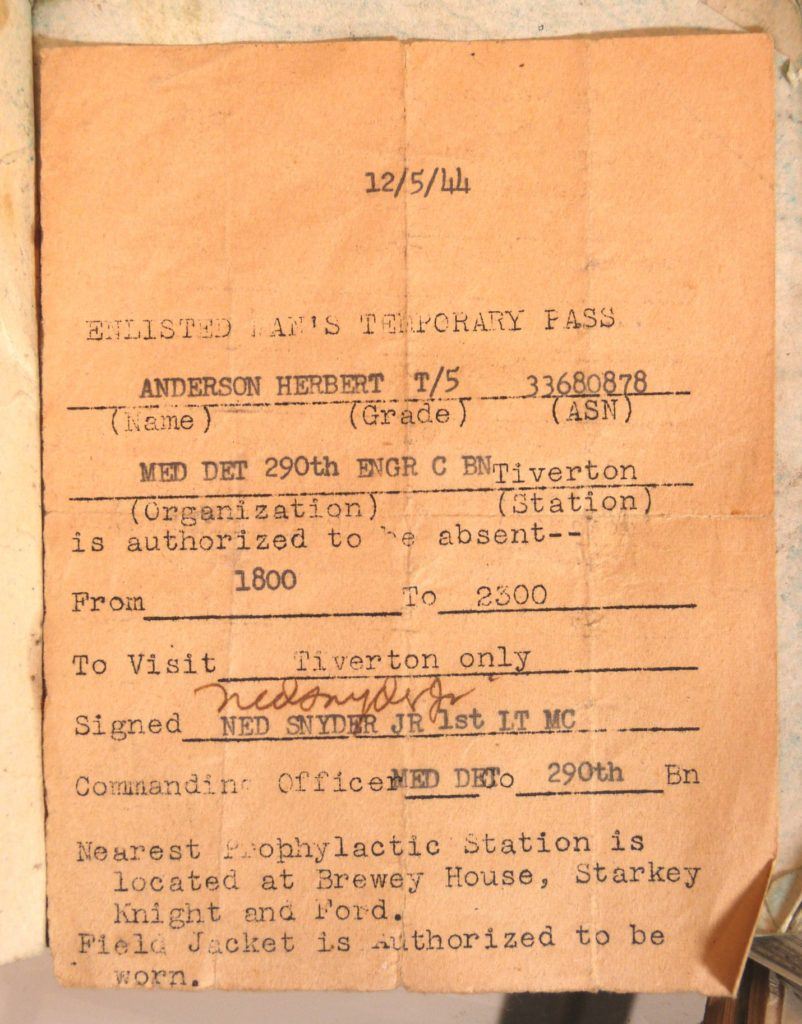

Dans ce French Phrase Book se trouve un papier…une autorisation de sortie délivrée au Tech/5 Herbert ANDERSON, matricule 33680878, signée par le 1st Lieutenant Ned SNYDER Junior, Commanding Officer du 290th Medical Detachment.

Ce nom ne vous évoque certainement pas grand chose, mais il s’avère que le Docteur Ned Snyder n’est autre que le premier médecin à prendre en charge le Général PATTON après son accident.

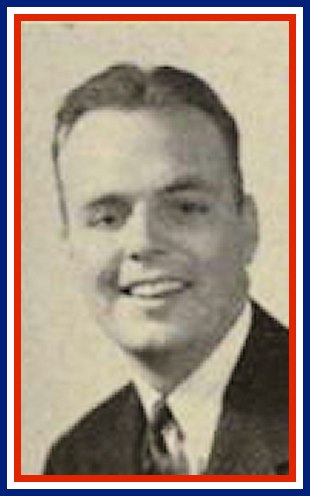

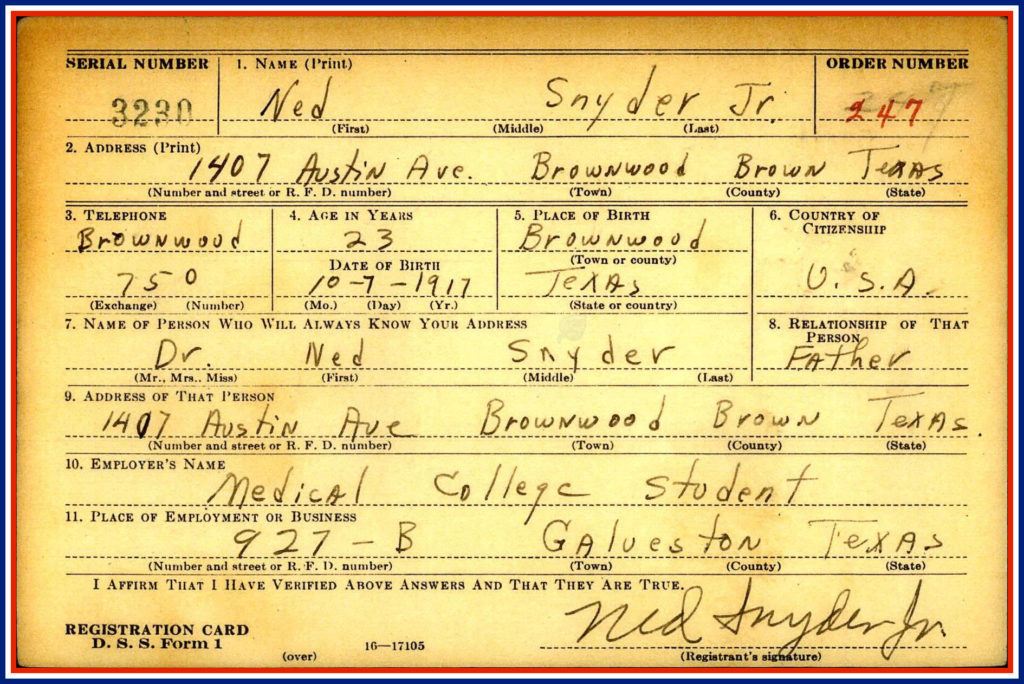

Ned Snyder, a vu le jour le 17 Octobre 1917 à Brownwood, où il passe toute son enfance.

1942 fut une année importante pour lui avec d’une part son mariage avec Beverly Gramann à Austin(Texas) et d’autre part l’obtention de son diplôme de médecine à l’université d’Austin.

Incorporé en 1944, il servira pendant 3 ans dans l’armée américaine jusqu’en 1947.

Au début de son service, il sera C.O.( Commanding Officer ) du 290th Medical Det. avant d’être transféré dans l’USAF.

En 1945, son « dernier patient » en Allemagne fut un personnage haut en couleurs…George Patton !

Le 9 Décembre 1945, peu avant midi, Ned Snyder est en route pour l’aéroport d’heidelberg, quand il arrive par hasard sur le lieu de l’accident qui fut fatal au Général Patton. Il est le premier médecin à prendre en charge le général qui souffre de douleurs aux vertèbres et au visage.

Ned Snyder est le premier à faire un diagnostique des blessures de Patton qui est assis à l’arrière de sa Cadillac, immobile. Durant les 25 minutes de trajets qui séparent le lieu de l’accident et le 130th Station Hospital situé aux abords d’Heidelberg, “the old man” comme on le surnomme ne laisse rien paraître, ni plainte ou signe de douleur !

Sur son lit de mort il dira “ This is a hell of a way to die.”

Après la guerre, Ted Snyder retourne dans son Texas natal, et poursuit sa carrière dans la médecine comme docteur. En 1986, William Luce présente au monde entier sa dernière réalisation “ The last days of Patton” et montre le rôle qu’a joué Ned, qui est interprété par Paul Michael, durant le dernier combat du général !

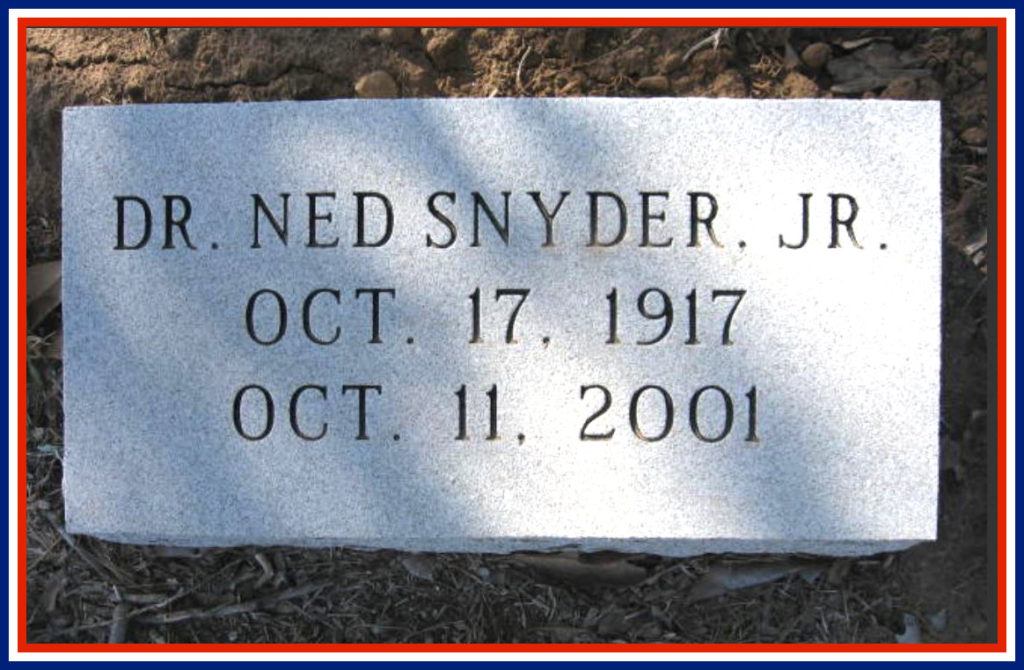

Ned Snyder décède le 11 Octobre 2001 à 84 ans, à Brownwood, lieu de sa naissance.

Petit historique du 290th Medical Detachment :

Noel 1944 en Angleterre : L’ordre de quitter l’Angleterre pour la France arriva le 26 décembre 1944. The Liberty Ship HMS Empire Rapier transporta le 290th de Southampton au Havre où il arrivee au Havre le 31 Décembre 1944.

Départ le 1 Janvier 1945 à destination de “Forges les Eaux” pour 4 jours de bivouac.

Départ le 6 Janvier 1945 pour Molsheim. Après 6 jours de bivouac à Molsheim, le départ pour Orbey le 12 Janvier 1945. Arrivé à Orbey depuis Molsheim le 12 janvier 1945. Rattaché au 7th Infantry Regiment de la 3rd Infantry Division Us pendant 10 jours dans le secteur d’Hachimette et Lapoutroie Il est Reversé au 112th Infantry Regimentde la 28th Infantry division à partir du 23 Janvier 1945 après avoir subit des pertes aux côtés du 7th Infantry Regiment sur le secteur Bennwihr et du Rosenkranz.

Réorganisation au sein du 112th Infantry Regiment dans le secteur d’Orbey et début des combats avec le 112th Infantry Regiment à la toute fin de Janvier 1945.

Il participe à la libération de Turckheim le 3et 4 Février 1945. L’objectif est atteint pour le 290th le 6 Février 1945 et il est retiré du champ de bataille ce même jour, suivi par des lettres de gratitude du Général Norman Cota.

La traduction de l’Autorisation de sortie pour militaire du rang et sous officier :

Enlisted = les MDR et les S/Off.

ANDERSON Herbert, technicien 5ème grade, matricule 33680878

L’insigne de grade est comme caporal, mais avec le T des techniciens.

Matricule commençant par 3 = engagé ou appelé pour la durée de la guerre.

290ème détachement médical, battaillon du génie C, basé à Tiverton

L’unité médicale d’un bataillon du génie

Tiverton dans le Devon (Sud-Ouest de l’Angleterre).

est autorisé à s’absenter de 18H00 à 23H00

pour visiter Tiverton uniquement

Signé Ned Snyder Junior, lieutenant, corps médical

Chef d’unité du 290ème (bataillon)

Le poste prohylactique le plus proche est situé à la brasserie « Strakey Knight and Ford ».

Poste du medical department où les soldats pouvaient se faire dépister et traiter des maladies vénériennes. On pouvait sans doute aussi y trouver des préservatifs.

Il y avait ces postes partout en Grance-Bretagne et en Irlande où des soldats américains étaient stationnés. Il y avait plusieurs brasseries « Strakey Knight and Ford » dans cette région d’Angleterre. La marque a été créée avec la 1ère brasserie en 1887 et la dernière unité de production a fermé en 1967.

La veste de combat peut être portée.

Tenue dite « B », blouson M41 à la place de la vareuse de sortie. Mais le reste de la tenue doit être identique à celle de sortie dite « A », y compris la cravate.

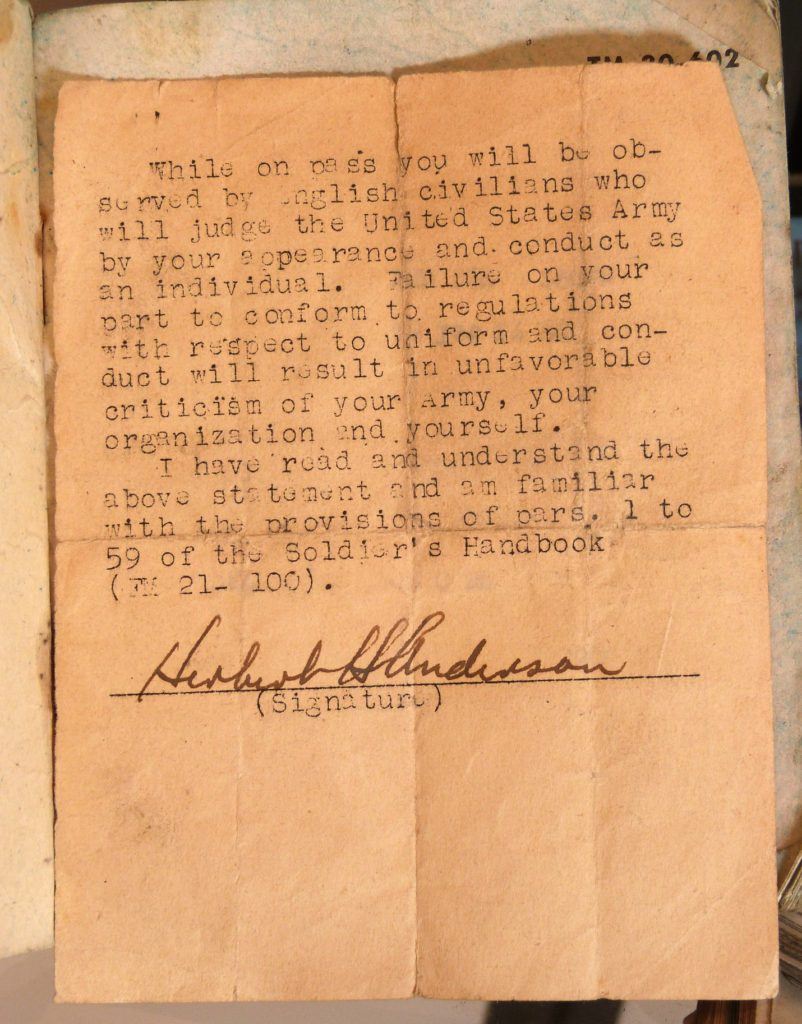

Lorsque vous serez en permission vous serez observé par les civils anglais qui jugeront l’armée de terre des Etats-Unis sur la base de votre apparence et votre comportement individuel.

Les manquements de votre part à vous conformer aux règles sur le port de l’uniforme et de conduite engendreront des remarques négatives à l’encontre de votre armée, de votre unité et de vous-même.

J’ai lu et compris la déclaration ci-dessus et je connais les dispositions des articles 1 à 59 du manuel du soldat (FM 21-100).

FM pour FIeld Manual.

François WAGNER 1940 – 2022

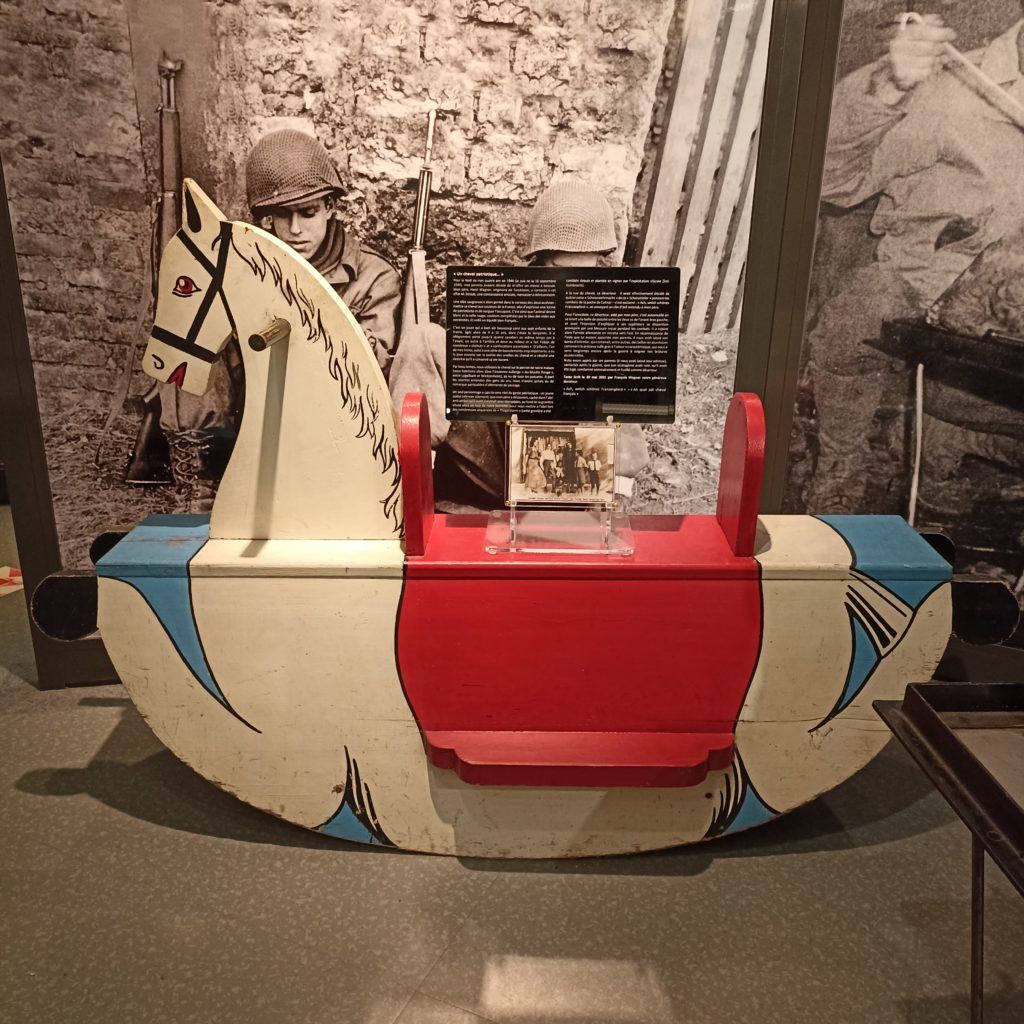

Un petit cheval « français » pas comme les autres…

Pour le Noël de mes quatre ans en 1944 (je suis né le 16 septembre 1940), mes parents avaient décidé de m’offrir un cheval à bascule. Mon père, Henri Wagner, originaire de Turckheim, a contacté à cet effet M. Straub, une connaissance amicale, menuisier à Wintzenheim.

Une idée saugrenue a alors germé dans le cerveau des deux acolytes : mettre ce cheval aux couleurs de la France, afin d’exprimer une forme de patriotisme et de narguer l’occupant. C’est ainsi que l’animal devint blanc et la selle rouge, couleurs complétées par le bleu des vides aux extrémités. Et voila un équidé bien français…

C’est un jouet qui a bien sûr beaucoup servi aux sept enfants de la fratrie, âgés alors de 4 à 16 ans, dont j’étais le benjamin. Il a allègrement porté jusqu’à quatre cavaliers en même temps (un à l’avant, un autre à l’arrière et deux au milieu) et a fait l’objet de nombreux « chahuts » et « confiscations parentales ». D’ailleurs, l’un de mes frères, suite à une série de basculements trop importants, a eu la joue ouverte par la pointe des oreilles du cheval et a récolté une cicatrice qu’il a conservée sa vie durant.

Par beau temps, nous utilisions le cheval sur le perron de notre maison (nous habitions alors dans l’ancienne auberge « Au Moulin Rouge », entre Logelbach et Wintzenheim), au vu de tous les passants. A part les sourires entendus des gens du cru, nous n’avons jamais eu de remarque particulière d’allemands de passage.

Une seule personne a saisie le sens réel du geste patriotique : un jeune soldat infirmier allemand, que mon père a découvert, caché dans l’abri anti-aérien qu’il avait construit avec des voisins, au fond de la gravière située alors en face de notre domicile, pour nous mettre à l’abri lors des nombreuses séquences de « Fliegeralarm » (cette gravière a été comblée depuis et plantée en vignes par l’exploitation viticole Zind-Humbrecht).

A la vue du cheval, ce déserteur – il avait effectivement décidé de quitter cette « Scheisswehrmacht » de ce « ScheissHitler » pendant les combats de la poche de Colmar – s’est exclamé : « Ach, welch schönes Franzenpferd », en envoyant un clin d’œil entendu à mon père.

Pour l’anecdote, ce déserteur, aidé par mon père, s’est automutilé en se tirant une balle de pistolet entre les deux os de l’avant-bras gauche, et avait l’intention d’expliquer à ses supérieurs sa disparition provisoire par une blessure reçue pendant les combats. Il a rejoint alors l’armée allemande en retraite vers l’est. En reconnaissance de l’aide que lui avaient apportée mes parents, il nous avait laissé son barda d’infirmier, qui contenait, entre autres, des boîtes en aluminium contenant le précieux tulle gras à l’odeur si caractéristique, qui nous a servi longtemps encore après la guerre à soigner nos brûlures accidentelles.

Nous avons appris par ses parents (il nous avait laissé leur adresse), contactés après la guerre, que son stratagème avait raté, qu’il avait été jugé, condamné sommairement et fusillé comme déserteur.

Texte écrit le 20 mai 2021 par François Wagner notre généreux donateur.

Depuis le 1er août 2022 notre petit cheval en bois est orphelin…Monsieur François Wagner nous a quitté subitement…nous avons une pensée émue pour lui et sa famille.

Nb : « Ach, welch schönes Franzenpferd » = « quel beau petit cheval français »

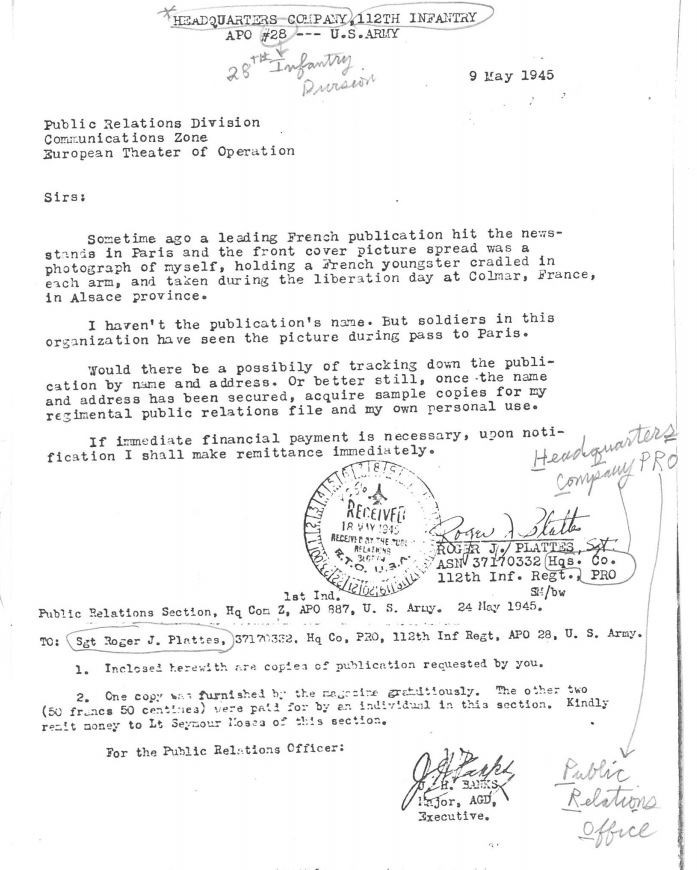

Roger J. PLATTES 1918 – 2002

Roger J. Plattes…une photo pas comme les autres…ou la véritable histoire de cette fameuse photographie du 8 février 1945 à Colmar…

Cette photo tout le monde la connaît (ou l’a déjà vu), tout le monde pense connaître le nom du soldat américain (du moins celui indiqué dans la majorité des livres : Roger J. Platts), tout le monde est sûr qu’il s’agit d’une petite alsacienne et d’un petit alsacien…

Après quelques recherches dans les archives des 2 côtés de l’Atlantique nous allons mettre d’accord tout le monde et raconter l’histoire « particulière » de cette photo ![]()

Nous sommes le 8 février 1945 à Colmar, 6 jours après la libération de la ville et la foule se presse le long du parcours du défilé militaire qui se prépare.

Non loin de la salle des Catherinettes, Mme Suzanne Haenn arrive avec sa fille Monique (2 ans) et sa copine Christiane (accompagnée par sa maman et sa tante).

Pendant le défilé un soldat américain sort du cortège et saisi les 2 gamines, les prends dans les bras, à hauteur de l’objectif du service photographique de l’armée. Le petite Monique ne comprenant pas ce qui lui arrive pleure à chaudes larmes. Le soldat essaye de la rassurer en lui disant qu’elle ne risquait rien et que lui aussi avait des enfants, mais rien ni fait jusqu’à ce que le sergent lui offre un chewing-gum (et c’est ce papier de Chewing-gum que la petite alsacienne tord dans ses mains sur la photo).

Mme Haenn avait confectionné le costume d’alsacienne pendant les interminables heures de l’annexion, rue de Bruxelles où elle habitait (avec une robe rouge que ses fillettes trouvaient trop longue et à qui on donnait par subterfuge l’explication qu’elle était pour d’autres enfants). Sa petite « complice » dans les bras du libérateur, Christiane, habitait rue Fleischhauer et venait à chaque défilé avec elles. C’est elle qui est déguisée en petit alsacien.

Fin 1984 le service d’information de la mairie de Colmar avait édité une fort belle affiche pour annoncer une exposition au koïfhus, à l’occasion des festivités de la commémoration de la libération de Colmar à partir du 28 janvier 1985. On y voyait les 2 petites alsaciennes sur les épaules d’un soldat américain.

Rapidement l’une des 2 (Monique) s’était fait connaître et les DNA lui avaient consacrées un article le 5 décembre 1984. L’autre (Christiane) née à Colmar, établie à Mulhouse ne voulait pas sortir de l’anonymat.

Restait à retrouver le soldat de l’affiche, le sergent Roger J. Platts(mal orthographié) du 112th Infantry Regiment de la 28th Infantry Division US car Mme Suzanne Haenn (70 ans en 1984-85) serait tellement contente de pouvoir retrouver ce sergent de l’armée US qui lui avait «arraché» des bras sa petite Monique, près des Catherinettes.

Alors le journal s’est mis en rapport à l’époque avec le service d’information de la mairie de Colmar qui a donné le nom et l’unité : Roger J. Platts, de la 28ème DIUS, et avec le consulat des Etats-Unis à Strasbourg.

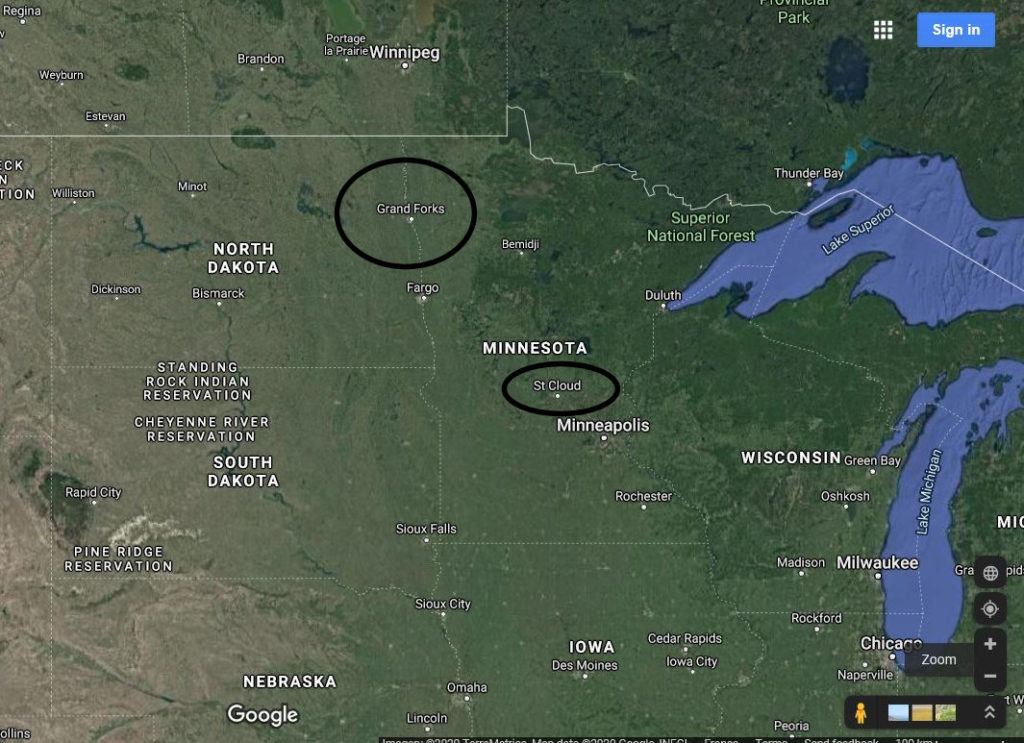

De son côté, une colmarienne du nom de Nadine Beck a décidé de lancer des recherches en écrivant à un ami vivant aux Etats-Unis qui s’appelle Francesco Bartolomeo, un homme d’origine italienne vivant à Brooklyn.

Avec juste le nom mal orthographié et une copie de l’affiche, Bartolomeo a retrouvé Plattes, diplômé du lycée technique de St Cloud et de l’université de St John, à St Cloud. Bartolomeo a demandé à la Société historique du comté de Stearns de reprendre les recherches à partir de là : «Il nous a envoyé une lettre et nous avons vérifié dans l’annuaire de la ville», a déclaré John Decker, archiviste à la société historique. «Nous avons découvert qu’il avait quitté St Cloud en 1946. Decker, et le directeur du Centre du patrimoine, Bob Lemmel, ont ensuite fouillé le dossier nécrologique et ont trouvé les noms de la mère et du père de Plattes. Les deux dossiers indiquaient que Plattes vivait à Grand Forks (Dakota du Nord). Une vérification rapide de l’annuaire téléphonique de Grand Forks a montré que Plattes vivait toujours dans cette ville du Dakota du Nord. Decker a fourni à Bartolomeo le numéro de téléphone de Plattes…et c’est ainsi qu’il fut retrouvé…ne pas oublier qu’à cette époque internet n’existait pas![]() .

.

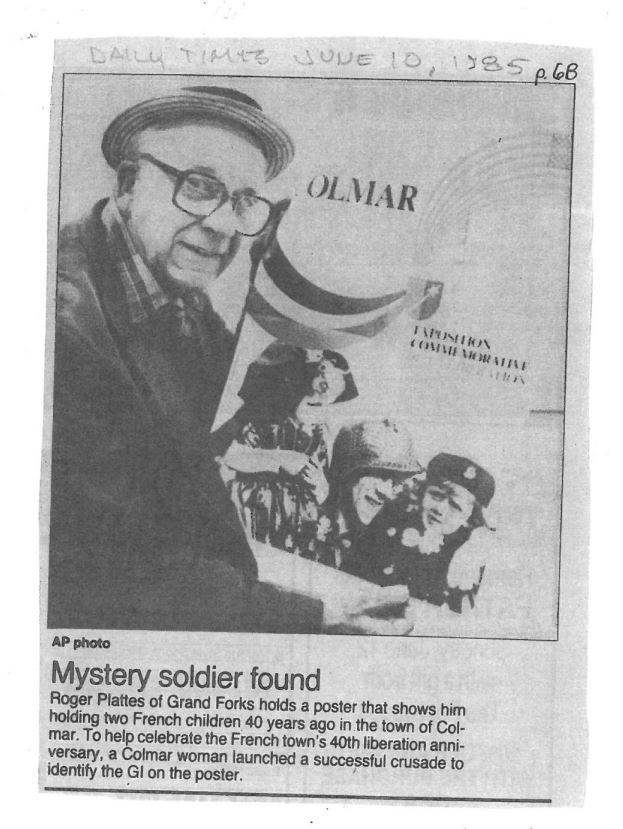

Dans le Times du 10 juin 1985 on pouvait lire :

« le Soldat mystérieux retrouvé »

Roger Plattes de Grand Forks tient une affiche qui le montre en train de tenir deux enfants français il y a 40 ans dans la ville de Colmar.

Pour aider à célébrer le 40e anniversaire de la libération de la ville française, une femme de Colmar a lancé une « croisade » pleine de réussite pour identifier le GI de l’affiche.

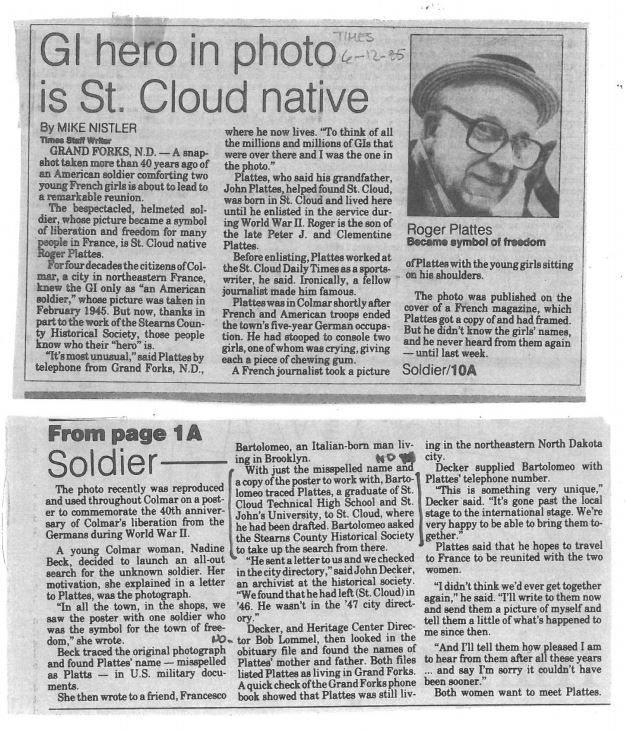

Dans le Times du 4 décembre 1985 :

« Le G.I en photo es originaire de St Cloud… »

Un cliché pris il y a plus de 40 ans d’un soldat américain réconfortant deux jeunes Françaises est sur le point de conduire à des retrouvailles remarquables. Le soldat à lunettes et casqué, dont l’image est devenue un symbole de libération et de liberté pour de nombreuses personnes en France, est Roger J. Plattes, originaire de St Cloud. Pendant quatre décennies, les citoyens de Colmar, une ville du nord-est de la France, n’ont connu le GI que comme «un soldat américain», dont la photo a été prise en février 1945. Mais maintenant, en partie grâce au travail de la Stearns County Historical Society, ils savent savent qui est leur «héros».

«C’est très inhabituel», a déclaré Plattes par téléphone depuis Grand Forks, N.D., où il vit maintenant.

«Penser à tous les millions et millions de Gis qui étaient là-bas et j’étais celui de la photo». Plattes, qui a déclaré que son grand-père, John Plattes, avait aidé à fonder St Cloud, est né à St Cloud et y a vécu jusqu’à ce qu’il s’enrôle dans l’armée américaine pendant la Seconde Guerre mondiale.

Roger est le fils de feu Peter J. et Clementine Plattes. Avant de s’engager, Plattes a travaillé au St Cloud Daily Times en tant que rédacteur sportif, a-t-il déclaré.

Ironiquement, un collègue journaliste l’a rendu célèbre.

Plattes était à Colmar peu de temps après que les troupes françaises et américaines avaient mis fin aux cinq années d’annexion allemande de la ville. Il s’était penché pour consoler deux filles, dont l’une pleurait, donnant à chacune un morceau de chewing-gum. Un journaliste a pris une photo de Plattes avec les jeunes filles assises sur ses épaules. La photo a été publiée sur la couverture d’un magazine français, dont Plattes a obtenu une copie et l’a encadrée. Mais il ne connaissait pas les noms des filles et il n’a plus jamais entendu parler d’elles avant la semaine dernière.

Roger a déclaré qu’il espérait se rendre en France pour retrouver les deux femmes. «Je ne pensais pas que nous nous retrouverions un jour», dit-il. «Je vais leur écrire maintenant et leur envoyer une photo de moi et leur raconter un peu ce qui m’est arrivé depuis. «Et je leur dirai à quel point je suis heureux d’entendre parler d’eux après toutes ces années… et je leur dirai que je suis désolé que cela n’ait pas pu être plus tôt». Les deux femmes veulent rencontrer Plattes…

Nous ne savons pas s’ils ont pu se rencontrer par la suite…si quelqu’un en sait plus à ce sujet nous serions heureux d’en savoir davantage…

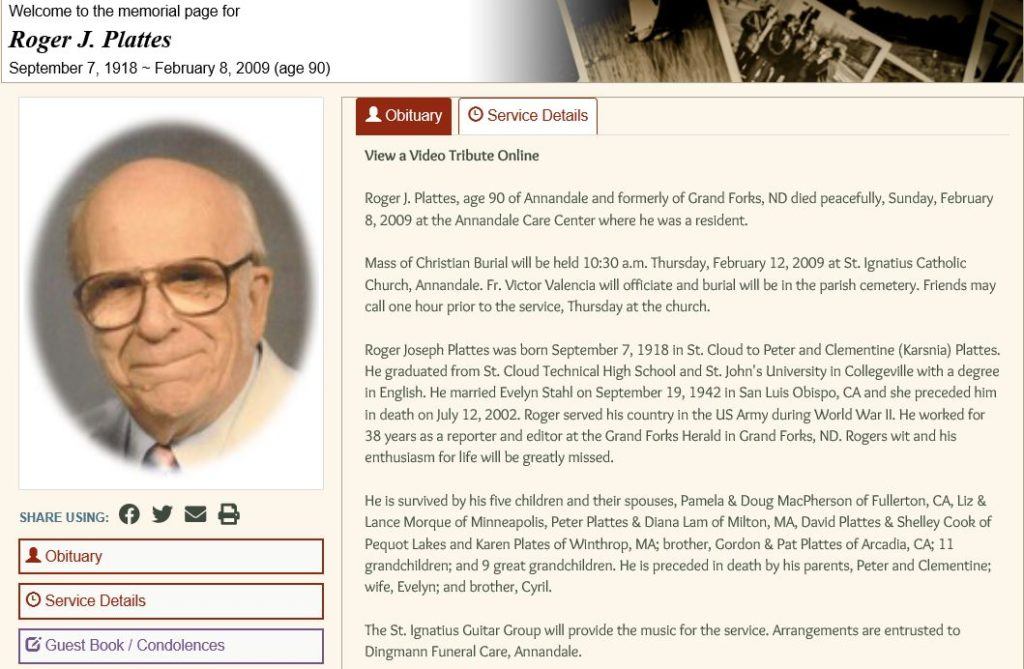

D’après son annonce mortuaire, clin d’oeil de l’histoire, Roger J. Plattes est décédé le 8 février 2009….64 ans jour pour jour après la prise de cette fameuse photo.

On apprend que Roger J Plattes, 90 ans d’Annandale et anciennement de Grand Forks, dans le Dakota du Nord, est décédé paisiblement, le dimanche 8 février 2009, au Centre de soins Annandale(Minnesota, près de St Cloud) où il résidait.

Que Roger Joseph Plattes est né le 7 septembre 1918 à Saint-Cloud dans le Minnesota, de Peter et Clementine (Karsnia) Plattes.

Il est diplômé de l’école secondaire technique de St. Cloud et de l’Université St. John’s à Collegeville avec un diplôme en anglais.

Il a épousé Evelyn Stahl le 19 septembre 1942 à San Luis Obispo, Californie et elle l’a précédé dans la mort le 12 juillet 2002.

Il a travaillé pendant 38 ans comme reporter et rédacteur en chef au Grand Forks Herald à Grand Forks, ND.

L’esprit de Rogers et son enthousiasme pour la vie nous manqueront beaucoup. Il laisse dans le deuil ses cinq enfants et leurs conjoints, Pamela et Doug MacPherson de Fullerton, Californie, Liz & Lance Morque de Minneapolis, Peter Plattes et Diana Lam de Milton, MA, David Plattes et Shelley Cook de Pequot Lakes et Karen Plates de Winthrop , MA; frère, Gordon & Pat Plattes d’Arcadia, Californie; 11 petits-enfants; et 9 arrière-petits-enfants.

sources : archives DNA, de l’université de St Cloud, internet et us nara.

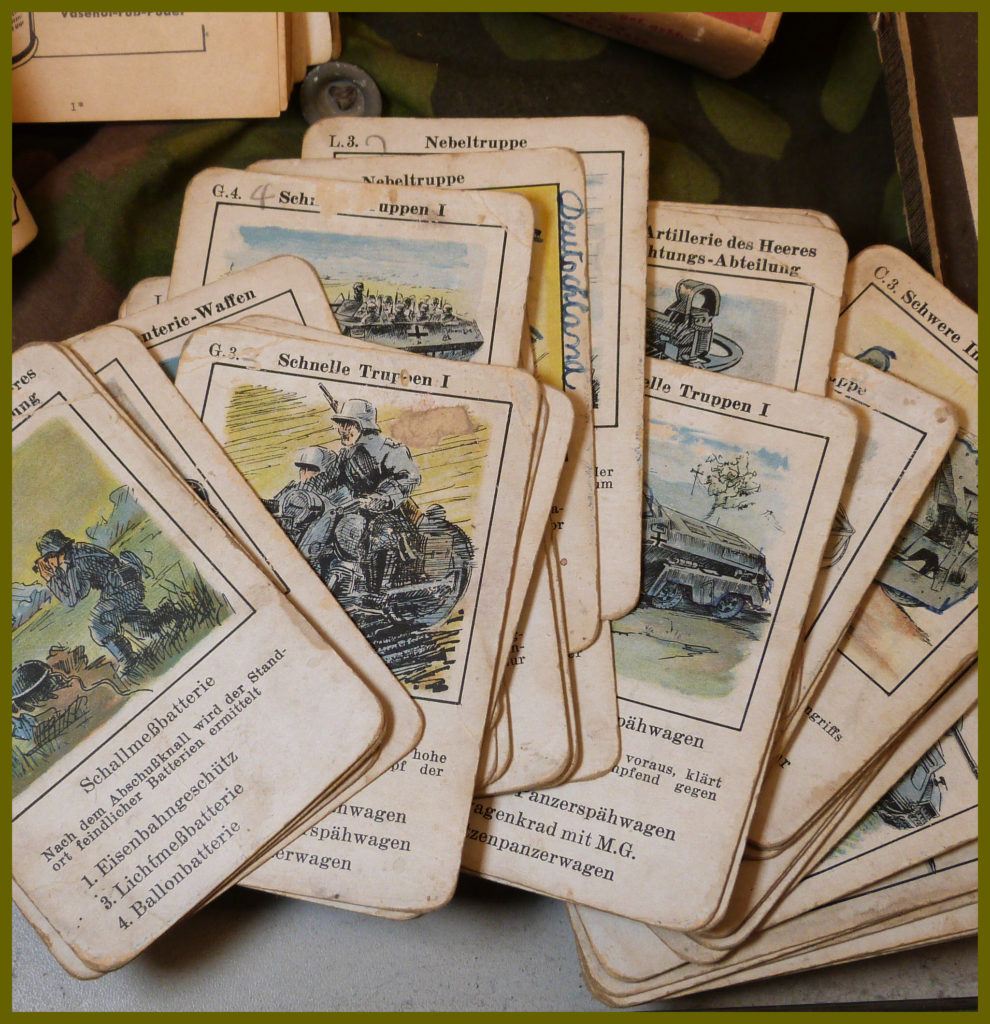

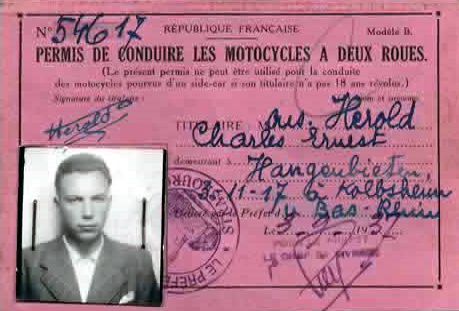

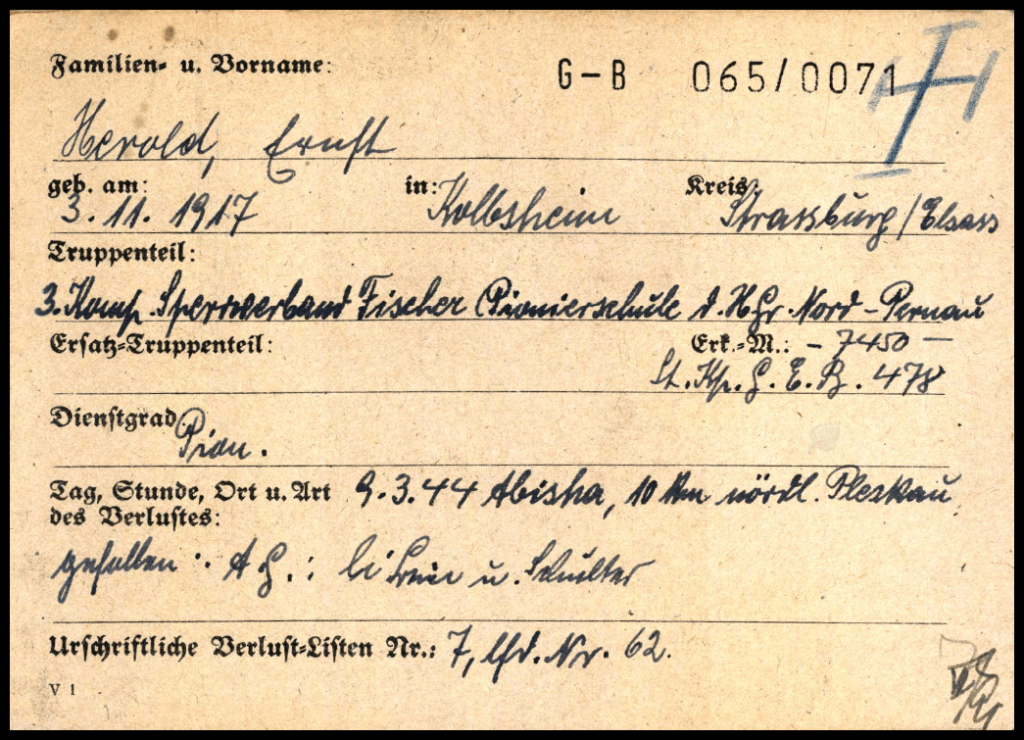

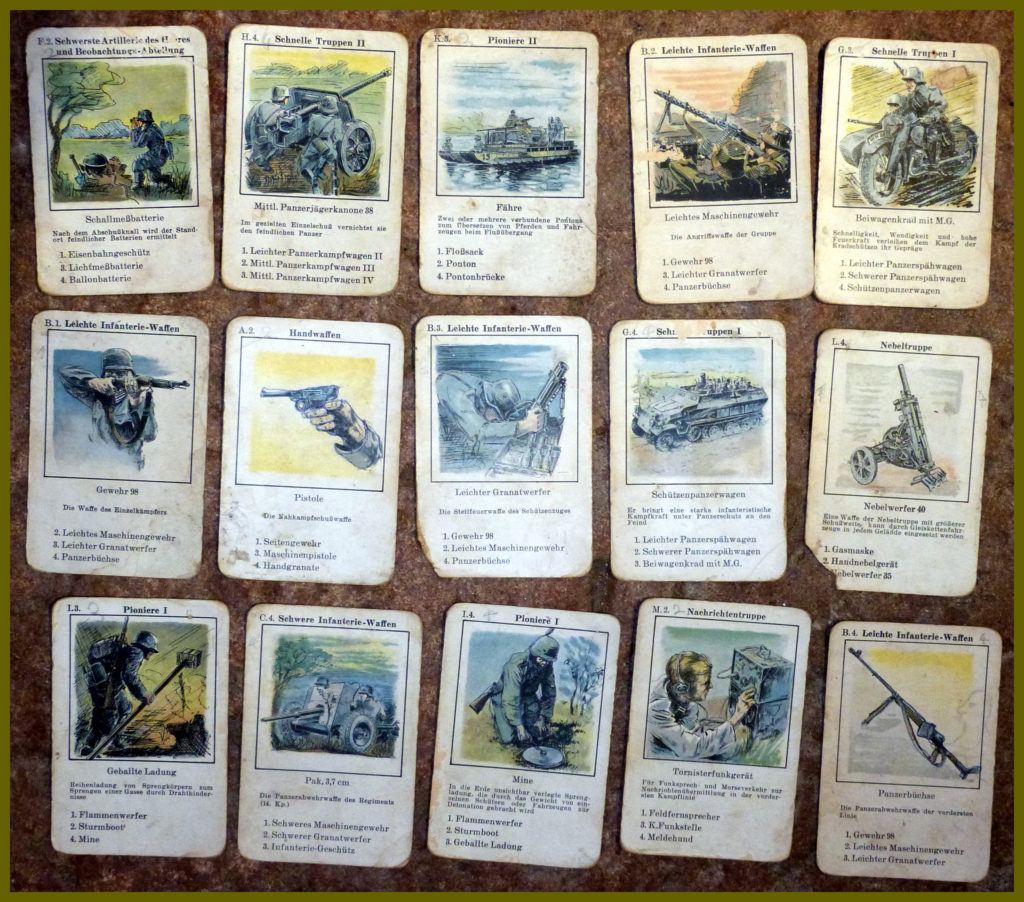

Ernest HEROLD 1917 – 1944

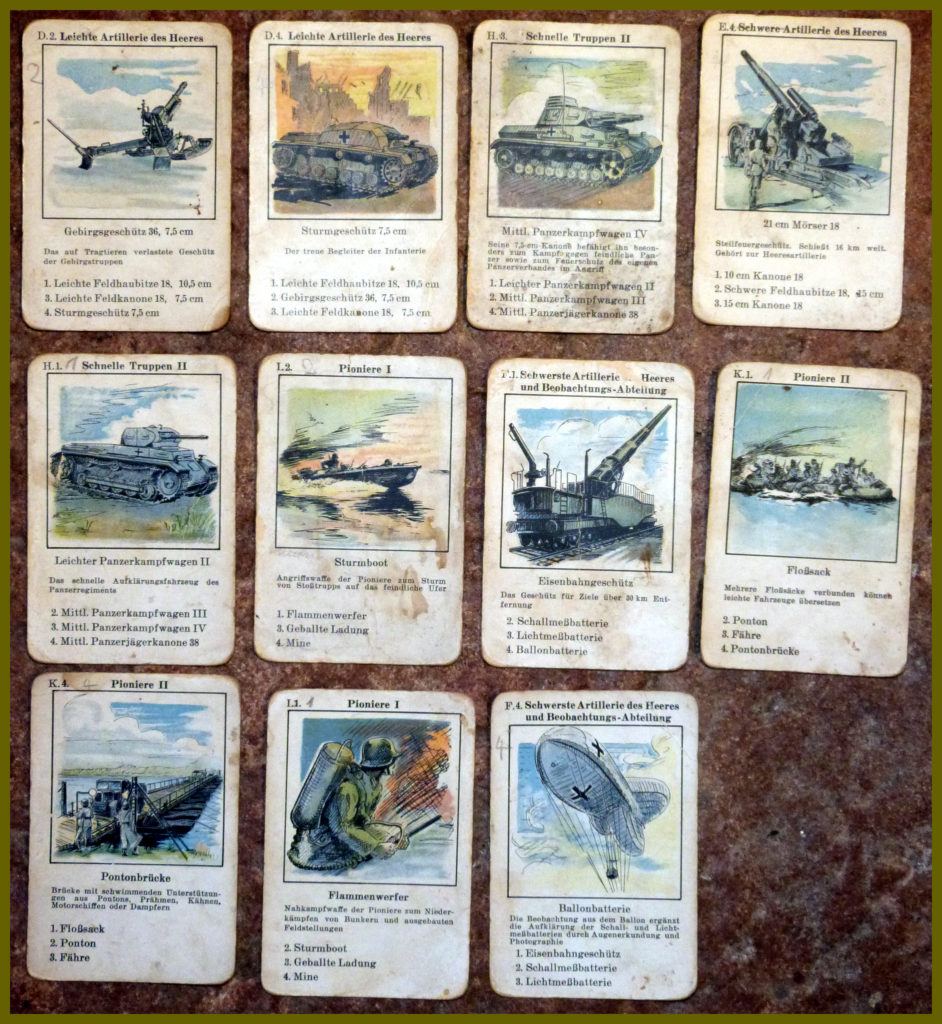

Jeu des « sept familles » ayant appartenu à Ernest HEROLD, alsacien, incorporé de force dans l’armée allemande et mort sur le front russe en 1944. Lors de sa dernière permission il avait laissé ce jeux de carte à ses parents…c’est la dernière fois qu’ils le voyaient.

Mon histoire…

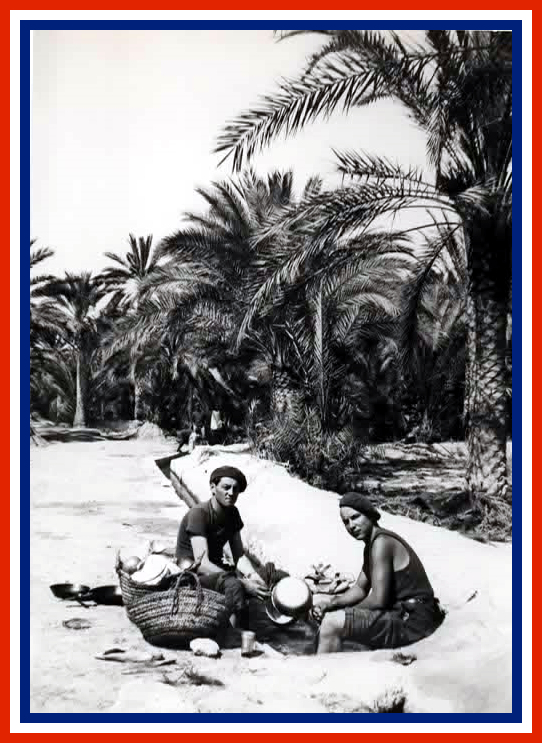

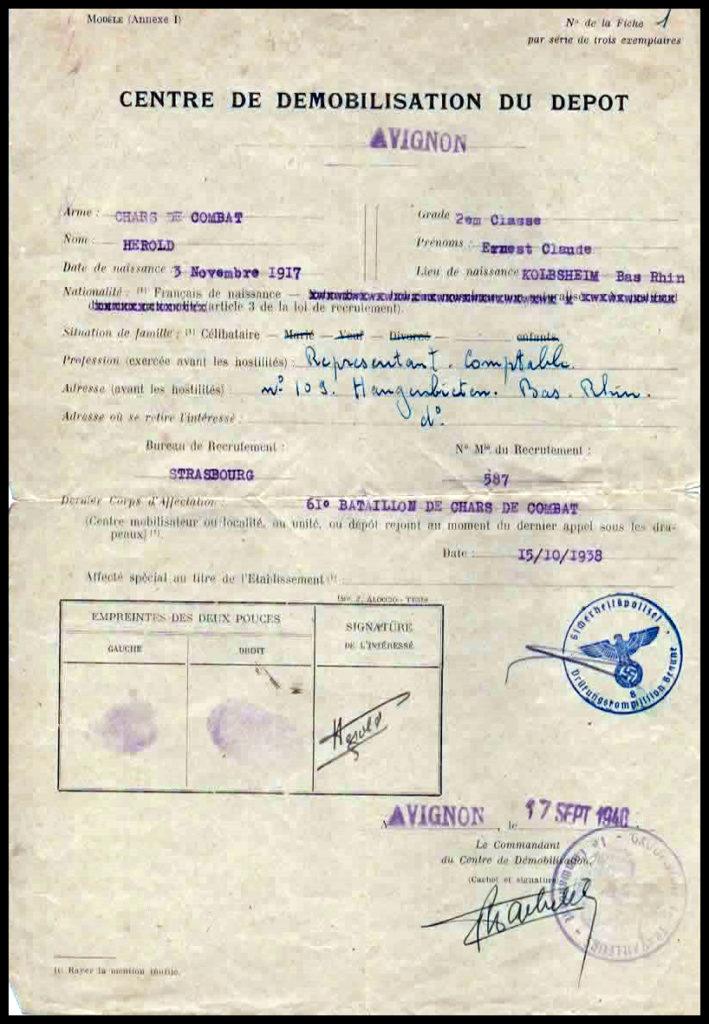

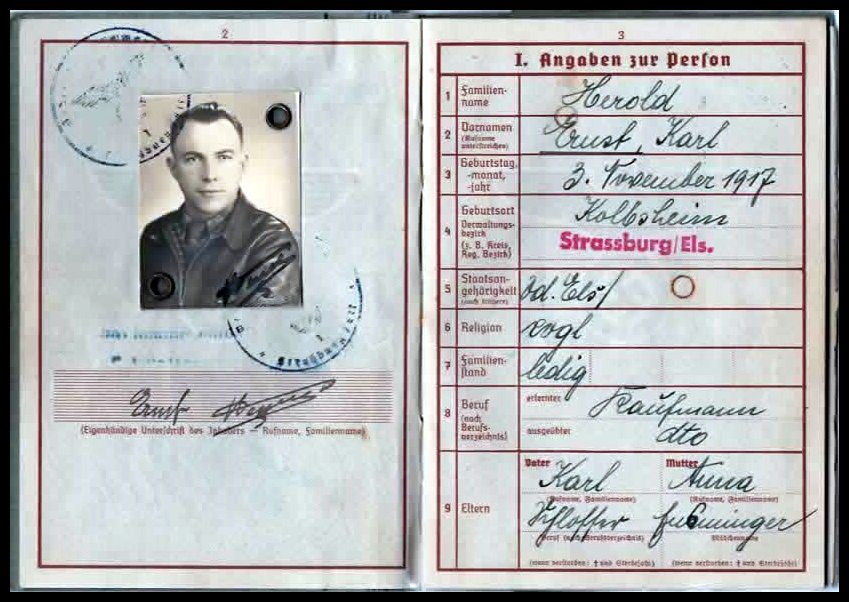

Je m’appelle Ernest HEROLD je suis né le 3 novembre 1917 à Kolbsheim (67) dans le canton de Schiltigheim.

Je travaille comme employé de bureau.

J’effectue mon service militaire en Tunisie…

Je suis démobilisé le 17 septembre 1940 suite à la défaite française…

Lilly sa fiancée qui travaillait dans un poste de police à Strasbourg.

Ses collègues lui avaient demandé de revêtir un uniforme masculin pour la photo.

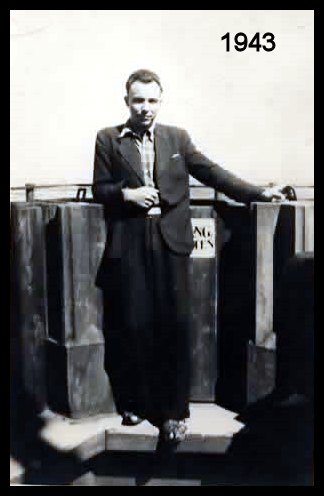

Photo sans doute prise par sa fiancé en 1943 sur la plateforme de la cathédrale de Strasbourg. On peut voir que la nourriture en temps de guerre est moins abondante qu’en Tunisie 3 ans auparavant .

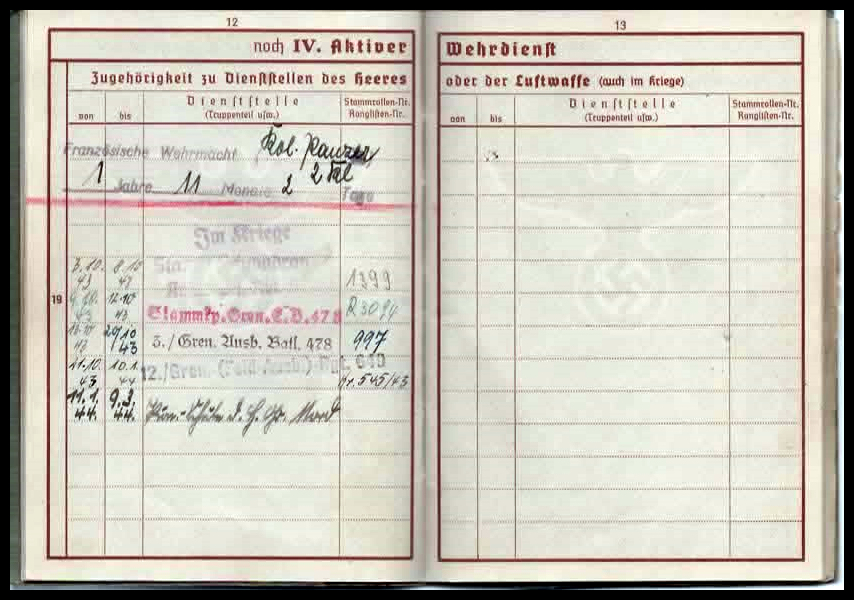

Je suis incorporé de force dans la Wechmacht en 1943 (j’ai 26 ans) et je suis affecté à la Stamm-Kompanie./Gren.Ers.Btl 478 (unité du génie) en tant que pionnier.

Le 13/10/1943 je suis muté à la 3.Kp./Gren.Ausb.Btl.478 puis à la 12.Kp./Gren.(Feld-Ausb.) Rgt.640 pour ma formation.

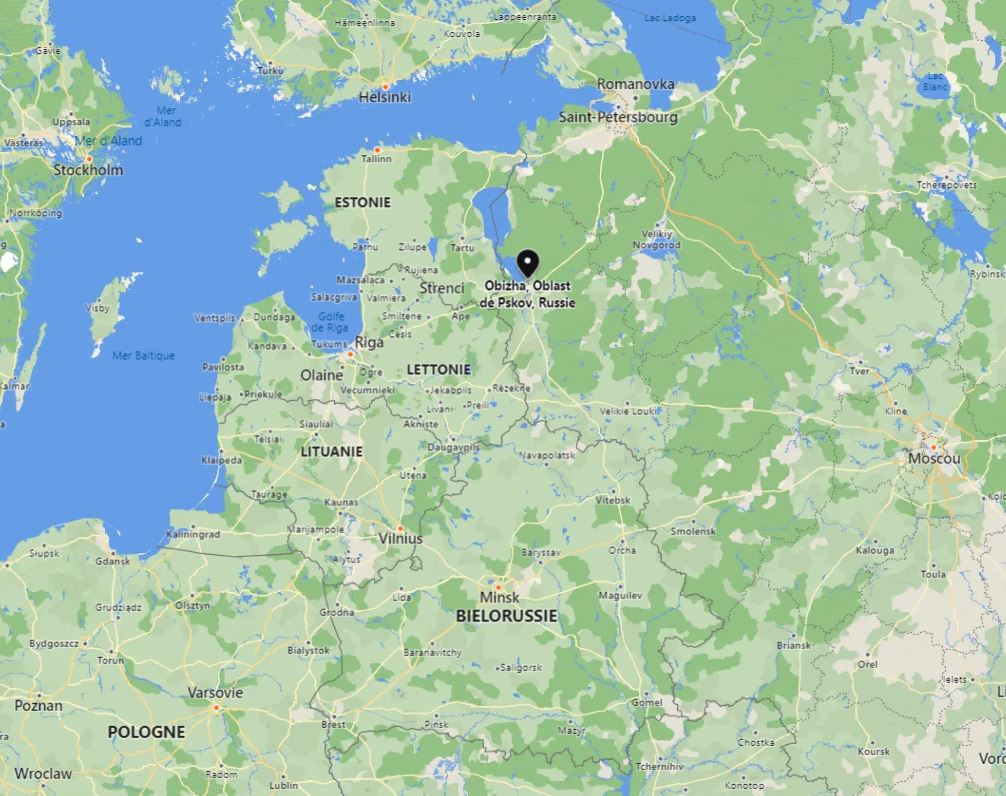

Le 9 mars 1944 appartenant à la 3.Kp.Speerverbd. « Fischer »/ (Pionerschule) d.H.Gr.Nord-Pernau je suis tué au combat à ABISHA (Obizha) sur le front russe proche de la frontière Estonienne et Lettone.

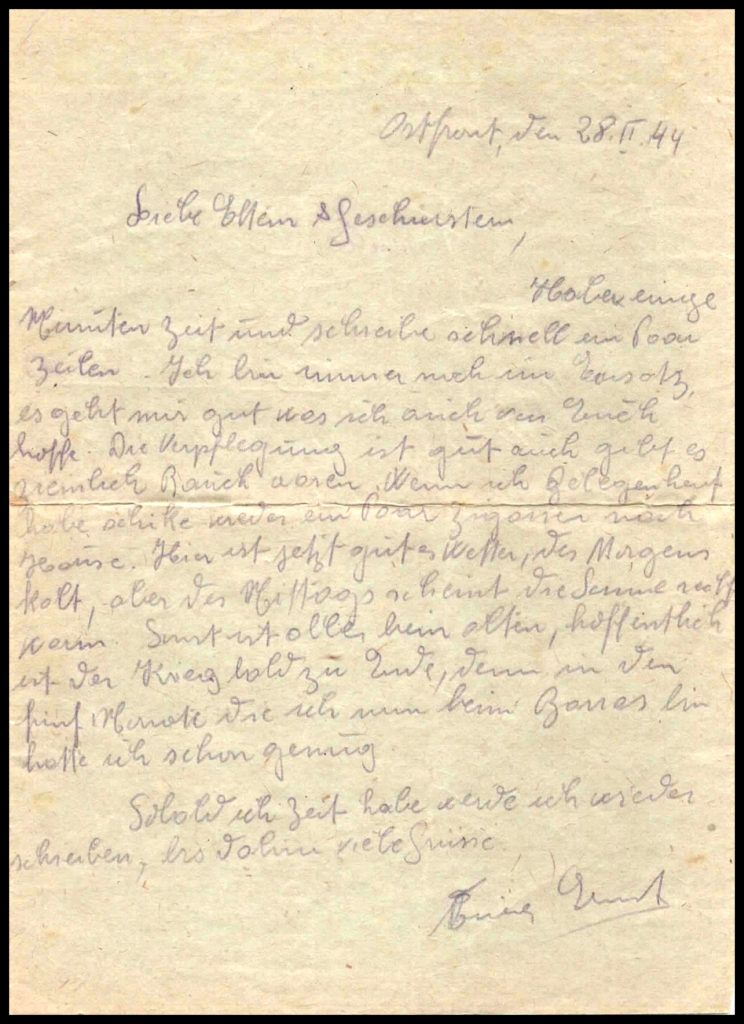

Ci-dessous la traduction de sa dernière lettre écrite le 28 février 1944 et tamponnée le 03 mars 1944.

Lorsque ses parents ont réceptionné son courrier il était certainement déjà mort puisqu’il est mort au combat le 9 mars 1944.

Front de l’est le 28.02.44

« Chers parents, frères et soeur.

Aujourd’hui j’ai quelques minutes pour vous écrire ces quelques lignes.

Je suis toujours en intervention. Je suis en bonne santé et espères que vous aussi.

Ici le ravitaillement est bon et il y a assez de tabac. A l’occasion je vous enverrai quelques cigares.

Le temps est bon .Un peu froid le matin mais l’après midi le soleil réchauffe l’atmosphère.

Pour le reste tout est comme d’habitude.

J’espère que cette guerre est bientôt finie car après cinq mois passé sous l’uniforme j’en ai assez.

Dès que j’aurais la possibilité je vous écrirais à nouveau.

En attendant ,toutes mes salutations

Votre Ernest »

Paul Flesch-Hild 1942 –

Un petit Diable Rouge au musée des Combats de la Poche de Colmar…

C’est un don insolite que le musée des Combats de la Poche de Colmar, à Turckheim, a reçu.

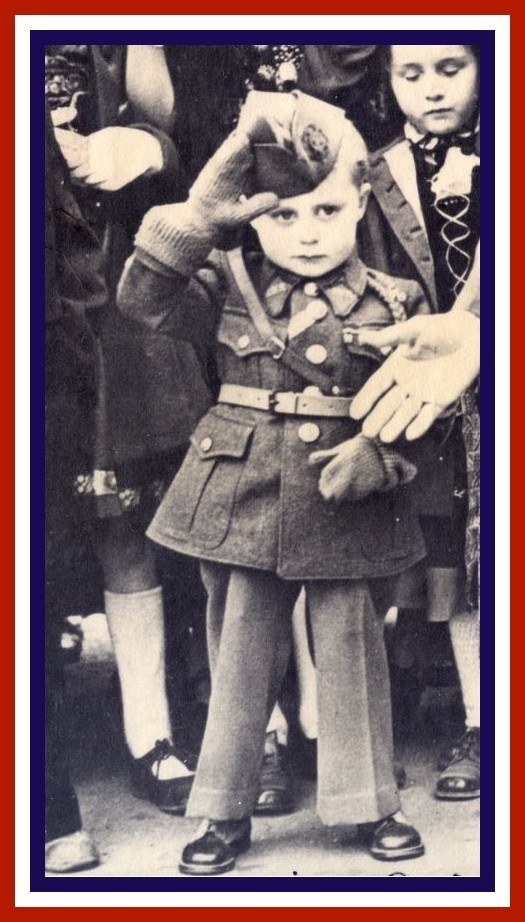

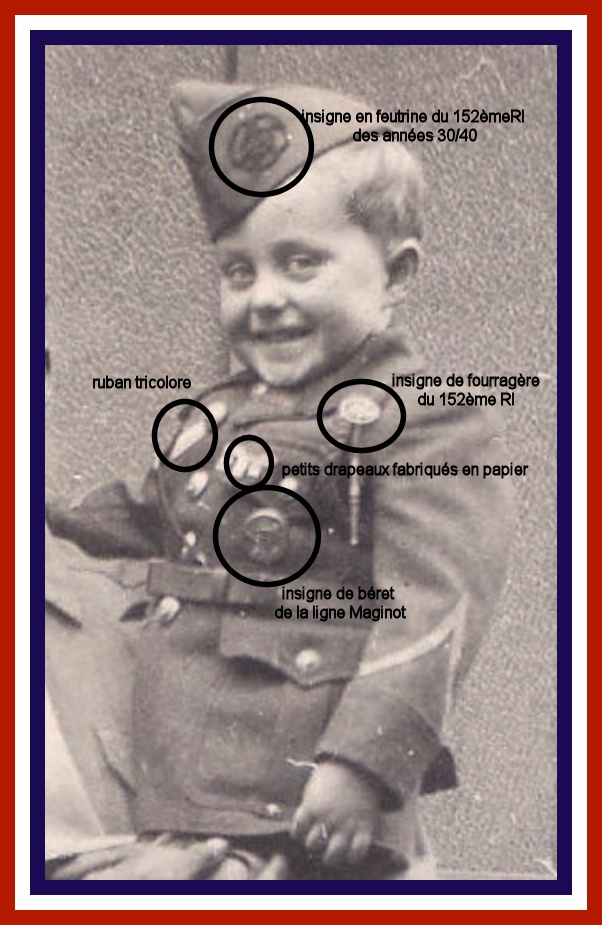

Tout a commencé lors des Journées du patrimoine, alors que Paul Flesch-Hild accoste le président du Musée Mémorial des Combats de la Poche de Colmar : « J’étais proche du général De Lattre », explique l’intéressé, en dévoilant une photo prise à la libération, le 20 février 1945, lors d’une prise d’armes : du haut de ses 3 ans, le petit Paul Flesch-Hild y figure vêtu de pied en cap d’un uniforme militaire, effectuant un très réglementaire salut au général américain Devers et au général De Lattre de Tassigny.

Paul Flesch-Hild nous raconte : « Avec ma famille, comme tous les Colmariens, nous vivions dans la cave de notre maison, rue du Logelbach. Tout le monde est à table quand on sent soudain frémir une effervescence et de l’agitation, venues de l’extérieur. Les Alliés ont libéré Colmar. « Ma mère m’a raconté (j’avais 3 ans) qu’ils sont tous sortis voir ce qui se passait et qu’on m’avait oublié dans la cave. À leur retour j’avais, paraît-il, vidé tous les verres ! » »

Quelques jours plus tard, le 20 février 1945, une prise d’armes est organisée pour célébrer la victoire à Colmar : « Ma mère et ma tante sortent d’une cachette un uniforme de l’armée française à ma taille, qu’elles avaient confectionné clandestinement dans des draps militaires. »

En tenue de sergent du 152e régiment d’infanterie, mon oncle m’emmène au Champ de Mars pour voir le défilé. Je suis remarqué sous mon calot, effectuant le salut militaire, par les deux Généraux qui viennent me serrer la main. »

La plus célèbre photographie a fait le tour du monde. Elle a été publiée dans de nombreux journaux, dont Paris-Match , et elle a été exposée dans de nombreux musées dont celui du Général-de-Lattre-de-Tassigny, dans sa ville natale de Mouilleron-en-Pareds, en Vendée. Commune qui remettra la médaille de citoyen d’honneur à Paul Flesch-Hild.

De cette journée, Paul Flesch-Hild ne garde que le souvenir de ce qu’on lui a raconté. « La seule chose dont je me souvienne, est que les poches de l’uniforme étaient pleines de chocolats et de chewing-gum que m’offraient les militaires ».

Plutôt que de voir disparaître un jour son petit costume, Paul Flesch-Hild l’a donné au Musée mémorial.

Le 20 février 1945 à Colmar, Paul Flesch-Hild effectuant un très réglementaire salut au général américain Devers et au général De Lattre de Tassigny.

Paul Flesh-Hild (à gauche), avec sa photo souvenir et le président du musée des Combats de la Poche de Colmar à Turckheim en 2021 – photo DNA.

« The Little Sea Horse « …le 36th Engineer Combat Regiment.

Casque US M1, sous-casque (« liner ») et insigne tissu du 36th Engineer Combat Regiment, unité de génie de combat américain formée pour les opérations d’assaut et de soutien amphibies. Cette unité a à son actif le plus grand nombre d’assauts amphibies (5) pendant la seconde guerre mondiale (TORCH – SICILE – NAPLES – ANZIO – DRAGOON). Elle soutiendra les unités alliées lors des campagnes d’Alsace, des Ardennes, de Rhénanie et d’Europe centrale.

Son Histoire :

Le 36th Engineer Combat Régiment a vu le jour en Octobre 1933 et a été activé le 1er Juin 1941 à Plattsburgh Barracks dans l’état de New York.

Le 8 Novembre 1942 à 5h du matin, le régiment participe à l’Opération Torch en débarquant à Fedala au Maroc.

Après avoir passé huit mois en Afrique du Nord, le Régiment se met en route pour la Sicile le 7 juillet 1943, trois jours plus tard ils marchent sur le sol Sicilien…c’est le début de l’Opération Husky.

Le 10 Septembre 1943 ils foulent le sol Italien à Salerno… le début d’un périple de quasi 1 an où ils participeront pour commencer aux célèbres batailles d’Anzio, Cisterna et Rome.

La prochaine destination du 36th Engineer…la France!

Le 15 Aout 1944 après l’opération Dragoon, le régiment remonte toute la vallée du Rhône jusqu’à atteindre Besançon le 11 Septembre 1944.

D’Octobre à fin Novembre 1944 le Régiment se trouve dans les Vosges. Le 29 Novembre il est scindé en deux.

D’un côté le 2nd et 3rd Battalion qui se dirigent vers l’Alsace du nord par le Col de Saales et de l’autre le 1st Battalion(1/36th Engineer) qui bivouaque dans le secteur de Saint Marie aux Mines.

Durant les premiers jours de Décembre 1944, le 1/36th Engineer devient une unité de soutien de la 36th Infantry Division. A ce moment là il est dans le secteur de Sélestat – Ribeauvillé .

Du 8 au 9 Décembre, le bataillon est officiellement rattaché à la 36th Infantry Division qui est elle même rattachée à la 1ère Armée Française.

Jusqu’au 13 Décembre 1944, le poste de commandement du régiment est à Sélestat, mais les « Seahorses » se trouvent eux, sur le terrain, dans le secteur de Riquewihr-Ribeauvillé-Bergheim et ont pour mission l’entretien des routes et nombreux ponts du secteur. A partir du 13 Décembre, Ursprung situé au dessus de Riquewihr devient la nouvelle zone de bivouac pour les hommes du 1st Battalion pour quelques jours.

Le 14 Décembre marque la fin de la très éprouvante opération Habicht (contre-attaque allemande du 12 au 14 décembre 1944 visant à reprendre Sélestat et le secteur de Sigolsheim-Riquewihr-Ribeauvillé pour « anéantir » la 36th Infantry Division US) . Le manque d’hommes est tel que la Company B et C deviennent chacune des unités de combat d’infanterie classique, tout comme le 111th Engineer (Bataillon de Génie de la 36th Division). Seule la Company A du 36th Engineer reste en réserve sur le secteur de Ribeauvillé. La Company B est rattachée au 142nd Infantry Régiment (36th Infantry Division) et la Company C au 36th Reconnaissance Squadron (36th Infantry Division). L’arrivée du 30th Infantry Regiment de la 3rd Infantry Division va permettre de débloquer la sitaution dans ce secteur.

Les hommes du 36th Engineer vont faire mouvement dans le secteur d’Alspach (Kaysersberg) le 17 Décembre où les affrontements sont particulièrement violents entre les «Marnemen » du 30th Infantry Regiment (3rd Division), les Texans du 141st Infantry Regiment (36th Division), le Combat Command 4 et 5 et l‘armée allemande.

Durant ses deux jours la Company C appuie les troupes françaises sur le flanc droit du 30th Infantry Regiment tandis que la Company B dégage des tronçons de routes situés plus haut dans la vallée entre Kaysersberg et Fréland.

Le 19 Décembre, après la libération de Kaysersberg et Ammerschwihr, le 1/Battalion du 36th Engineer Combat Régiment prend la direction de l’Alsace du nord pour y retrouver le reste du régiment.

Durant leur périple dans les combats de la poche de Colmar, le 1st Battalion ne subira aucune perte, par contre la « HS » Company (Headquarter and Service) a 3 tués.

Jusqu’à la fin décembre le Régiment est stationné dans le secteur de Kutzenhausen/Hatten. Du 1er Janvier au 23 Mars 1945 le 36th Engineer sera très présent pendant l’opération Nordwind, transitant entre Lembach, Phalsbourg, Raon l’Etape ou encore Wissembourg. Arrivé en Allemagne à la fin Mars 1945 le Régiment prend la direction de la Bavière. Une partie du Régiment est en Autriche et l’autre se trouve dans le secteur de Garmisch Partenkirchen au moment du VE Day(Victory in Europe = Jour de la Victoire en Europe).

Tout au long du conflit le 36th Engineer Combat Régiment a construit d’innombrables infrastructures(ponts, routes…) facilitant ainsi la tâche à de nombreuses unités et Divisions alliées, toutes plus prestigieuses les unes que les autres.

Stay Rugged !

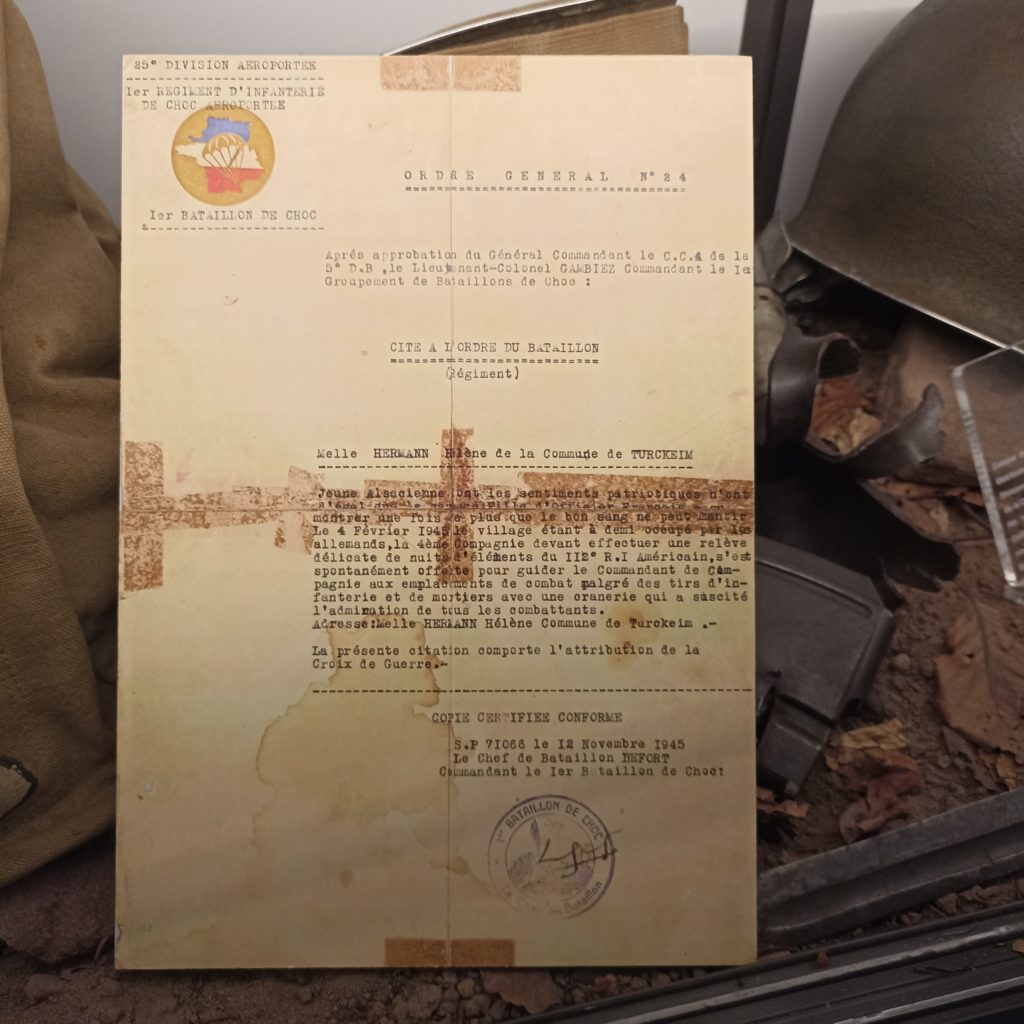

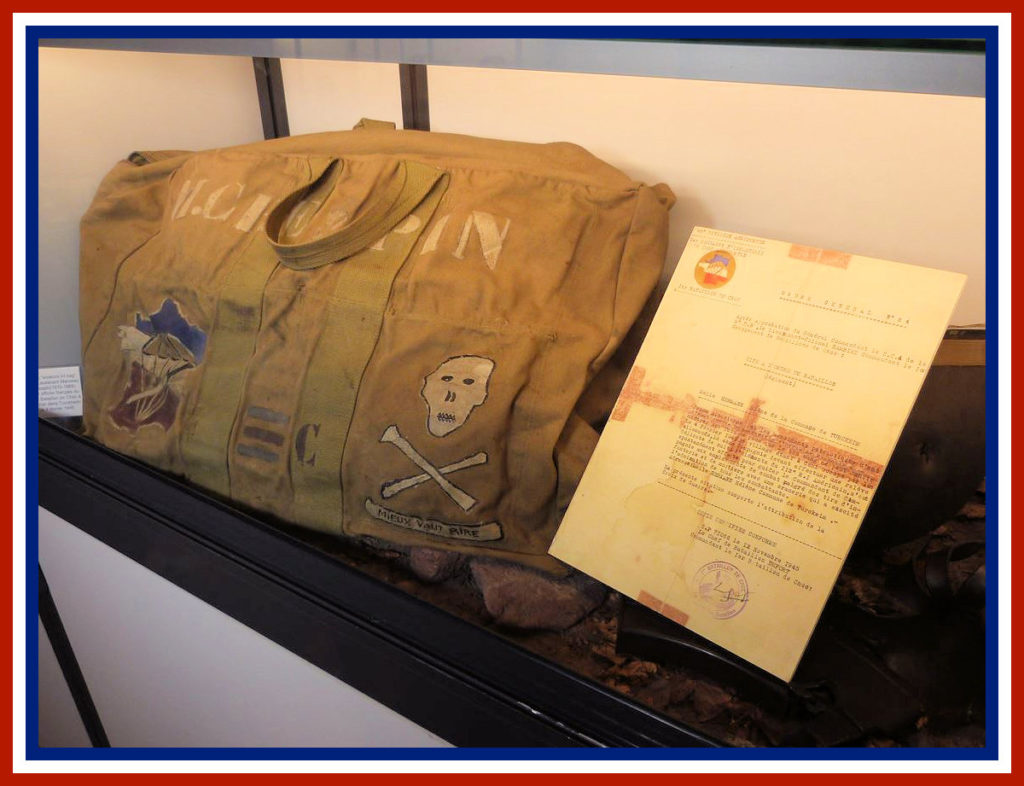

Hélène HERMANN 1927 –

Le 4 février 1945 lors de la libération de Turckheim, Melle Hélène Hermann (TOUTIN de son nom marital aujourd’hui), jeune Turckheimoise de 18 ans en 1945, a courageusement accompagné le Lieutenant Marceau Crespin du 1er Bataillon de Choc pour une reconnaissance armée dans Turckheim, alors encore occupée par les troupes allemandes.

Hélène HERMANN nous raconte :

« A 16h, le 4 février, le Lieutenant Crespin( et son chauffeur) arrive de Wintzenheim et demande un guide pour leur indiquer où se trouvaient exactement les positions allemandes : je me propose spontanément de les conduire à travers la ville.

Les nids de mitrailleuses ennemis étaient installés le long de la rive gauche de la rivière Fecht, face aux usines Scherb et plus haut. Nous avons traversé la Fecht à hauteur du grand pont que les allemands avaient fait sauté dans la nuit du 2 eu 3 février 1945. Arrivés près de l’école maternelle, le long du quai, le chauffeur du Lieutenant a été touché par une balle explosive dans le bras droit. Nous l’avons mis à l’abri à l’école maternelle et j’ai cherché le médecin, le docteur ARNOLD qui était tout d’abord réticent à m’accompagner (après lui avoir porté secours le médecin a lui-même été blessé par un tir dans la jambe). J’ai appelé le chef des sapeurs pompiers de Turckheim, le capitaine Armand GRUENER qui a transporté les 2 blessés avec sa camionnette à charbon à l’hôpital Pasteur de Colmar.

Ensuite j’ai guidé 3 autres officiers français, les Lieutenant Gabillaud, Vermonet et un jeune officier médecin qui parlait anglais (en fait le Lieutenant Marceau Crespin de la 4ème Compagnie du Bataillon de Choc) vers les positions américaines qui se trouvaient déjà à côté de la poste actuelle. Pendant que les officiers français discutaient avec eux, les américains m’ont gardés sous haute surveillance car ils me soupçonnaient d’être une espionne à la solde des allemands et m’ont menacés de me fusiller s’il leur arrivaient malheur. A la nuit tombé, les 3 officiers et moi-même sommes retournés dans le faubourg pour attendre la compagnie du Bataillon de Choc qui devait arriver de Wintzenheim.

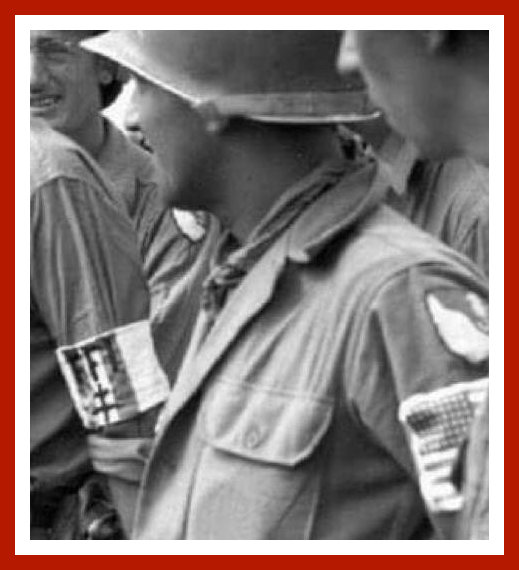

Le lendemain 5 février, après la libération de la ville j’ai constaté qu’il y avait dans toutes les rues de la ville des hommes avec le brassard tricolore des FFI (Force Française de l’Intérieur)… le Lieutenant-Colonel Gambiez commandant du Bataillon de Choc s’est écrié « c’est drôle, hier soir on n’a pas trouvé de FFI pour nous guider, il a fallu avoir recours à une jeune fille de 18ans! ».

Pour son action sous le feu ennemi, cette femme d’exception qui avait également aidé des prisonniers français à s’évader, restée dans l’ombre comme beaucoup d’autre, est citée à l’ordre du Bataillon par l’Ordre Général n°24 :

« Jeune alsacienne dont les sentiments patriotiques n’ont d’égal que le courage. Fille d’officier Français à pu montrer une fois de plus que le bon sang ne peut mentir. Le 4 février 1945 le village étant à demi occupé par les allemands, la 4ème compagnie devant effectuer une relève délicate de nuit d’éléments du 112ème Régiment d’Infanterie américain, s’est spontanément offerte pour guider le Commandant de compagnie aux emplacements de combat malgré des tirs d’infanterie et de mortiers avec une crânerie qui a suscité l’admiration de tous les combattants ».

La présente citation comporte l’attribution de la Croix de Guerre.

Elle lui fut remise à Madame Herrmann le 2 février 1946 par le Général Bapst lors d’une prise d’armes sur le Champs de Mars à Colmar.

NB : témoignage extrait de l’annuaire de la société d’histoire WICKRAM n°18 de Turckheim de 1996 – documentaire de la Ville de Turckheim de 2020.

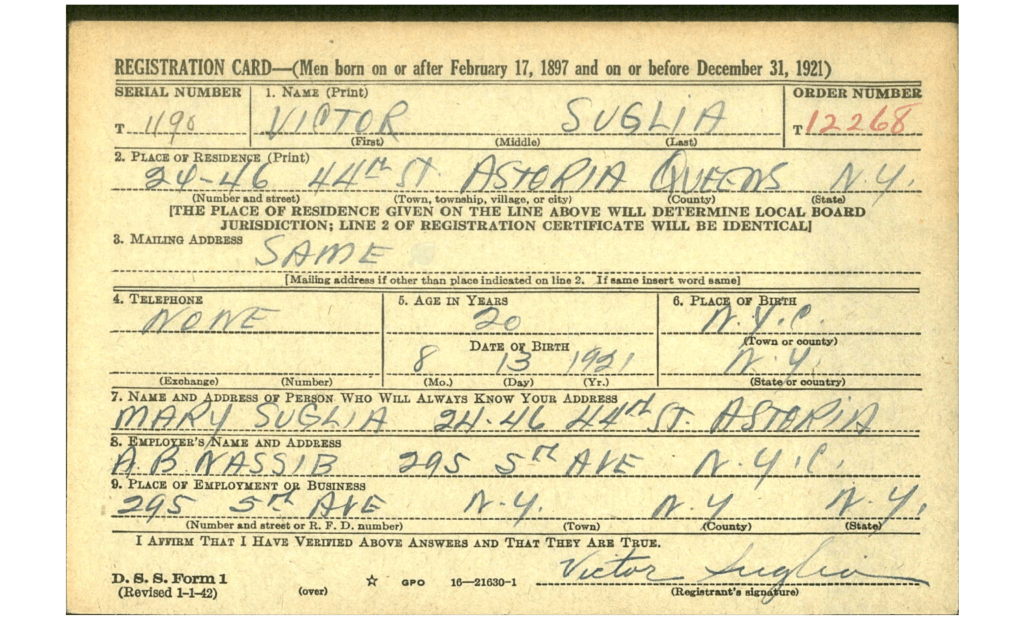

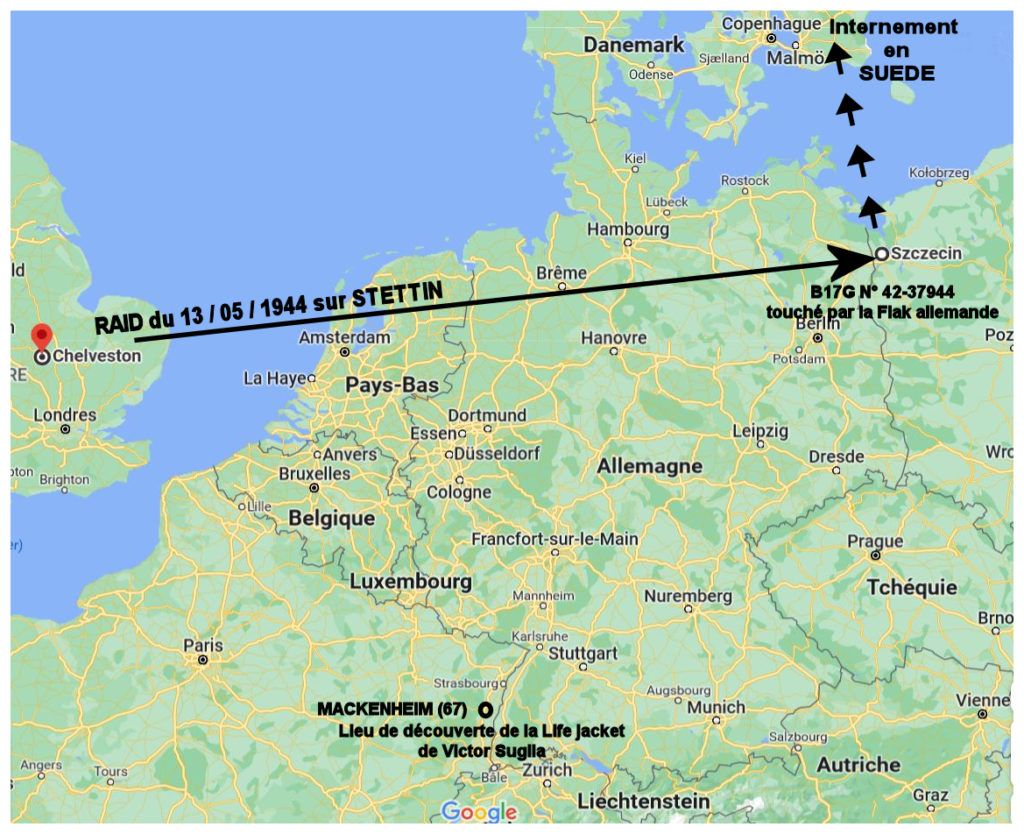

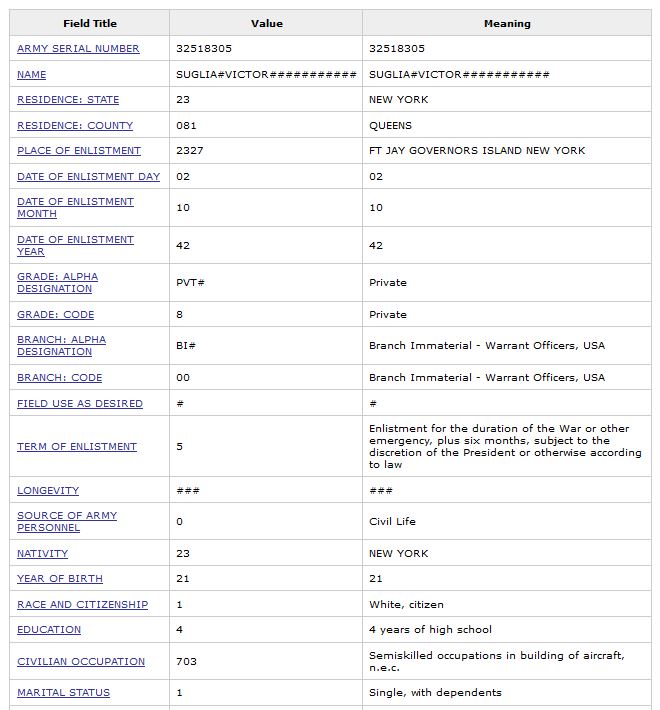

Victor SUGLIA 1921 – 2018

Cette « Life Jacket » ou gilet de survie surnommée par les membres des équipages de US Army Air Force du nom de la célèbre actrice américaine dans les années 30, car les formes du gilet de sauvetage une fois gonflé leur rappelait sa « généreuse » poitrine.

Sauvé in extremis de la décharge de Mackenheim(67) par Albert Rudloff, qui l’a remis à Michel Morcel, qui lui même l’a donné au Musée Mémorial pour pouvoir partager son histoire au plus grand nombre. Sur l’avant on peut clairement lire le nom de Victor Suglia et son Army Serial Number (numéro de Matricule à 8 chiffres) : 32518305 et c’est grâce à ce marquage que Patrick Baumann, l’un de nos membres à pu retrouver son histoire.

Victor est né le 13 août 1921 dans le quartier du Queens à New-York (état de New-York), fils de Mary et John Suglia. Il travaillait comme ouvrier aéronautique avant la guerre.

Il a été enrôlé dans l’US Army Air Force le 2 octobre 1942 à l’âge de 21 ans.

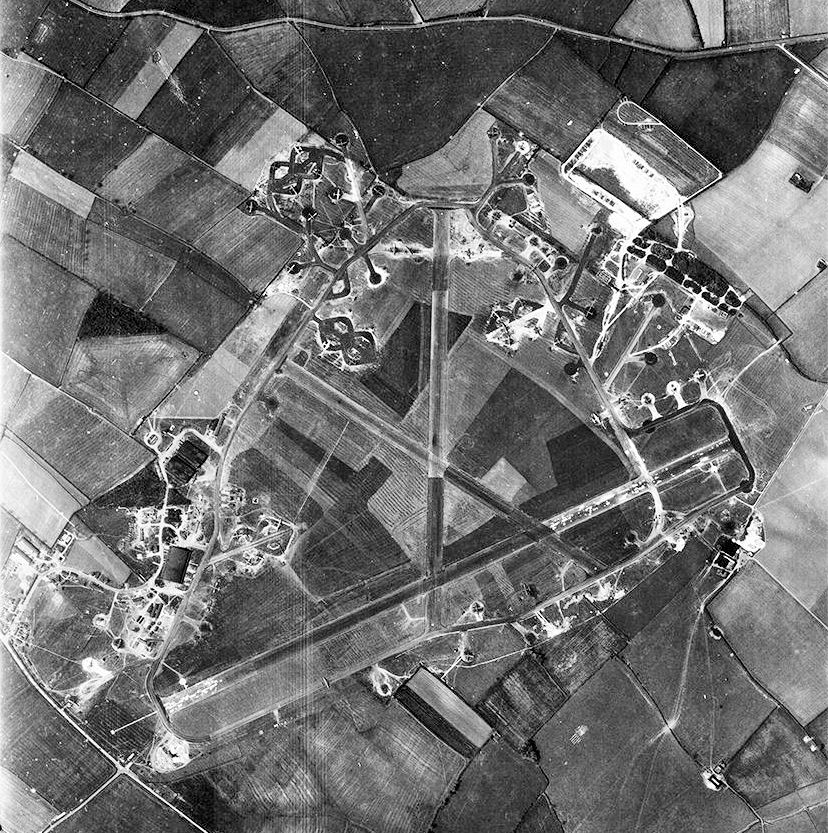

Il servi avec le grade de Technical sergeant au sein du 305ème groupe de bombardement 365ème Bomber Squadron (305th BG 356th BS) pendant la seconde guerre mondiale.

La forteresse volante B-17G n°42-37944 basée à RAF Chelveston en Angleterre dans lequel se trouvait Victor Suglia (19ème mission) a été touché lors d’un raid sur Stettin(aujourd’hui Szczecin en Pologne), le 13 mai 1944(MACR 4872). Le pilote, le capitaine Bernard Davy réussi à rejoindre la Suède (pays neutre).

Après un atterrissage forcé à Echenforde (Suède) l’équipage a été interné jusqu’à la fin des hostilités. Après la guerre les suédois ont rendu l’avion aux Etats-Unis, qui a été ferraillé le 15/12/1945.

L’équipage se composait de :

Pilote (Pilot) : Capitaine Bernard Davey,

Co-Pilote (Co-Pilot) : Chas Frankhouser,

Navigateur (Navigator) : John Potts,

Bombardier : Capitaine Brooke Baier,

« Mécanicien/mitrailleur de tourelle dorsale (Engineer / Top Turret Gunner) : Clem Melder,

Opérateur radio (Engineer / Top Turret Gunner) : Dan Meade,

Mitrailleur de tourelle ventrale (Ball Turret Gunner) : Wayne Peterson,

Mitrailleur de sabord latéral (Waist Gunner) : Dick Finley,

Mitrailleur de sabord latéral (Waist Gunner) : John Gillis,

Mitrailleur de queue (Tail Gunner) : Cole Berggreen,

Ex/nav-Victor Suglia.

Comment ce life Jacket a-t-il fait pour arriver à Mackenheim dans le Bas-Rhin à 1200 kilomètres de l’atterrissage du B17 en Suède?

Une des hypothèse est l’échange (dans la précipitation du départ) de son gilet avec celui d’un membre d’un autre équipage sur un autre bombardier (ce qui arrivait fréquemment).

A son retour aux Etats-Unis, Victor et sa femme Anne s’installèrent à West Babylon (état de New-York) où ils élevèrent leurs deux enfants, Lydia et Victor.

Victor est décédé le 6/12/2008 à 97 ans et d’après sa nécrologie : « Victor était un grand amateur de golf et de bricolage, mais sa vraie passion était sa famille. Son talent pour faire rire les gens et raconter des histoires captait l’attention de tous partout où il allait. C’était un homme très déterminé qui affirmait catégoriquement qu’il n’avait aucun regret dans la vie, mais qui souhaitait toujours jouer une partie de golf supplémentaire. On se souviendra de lui comme un homme extraordinaire dont les histoires ne seront jamais oubliées. »

sources : journal L’Alsace du 28/04/2022, USNara et autres sites internet.

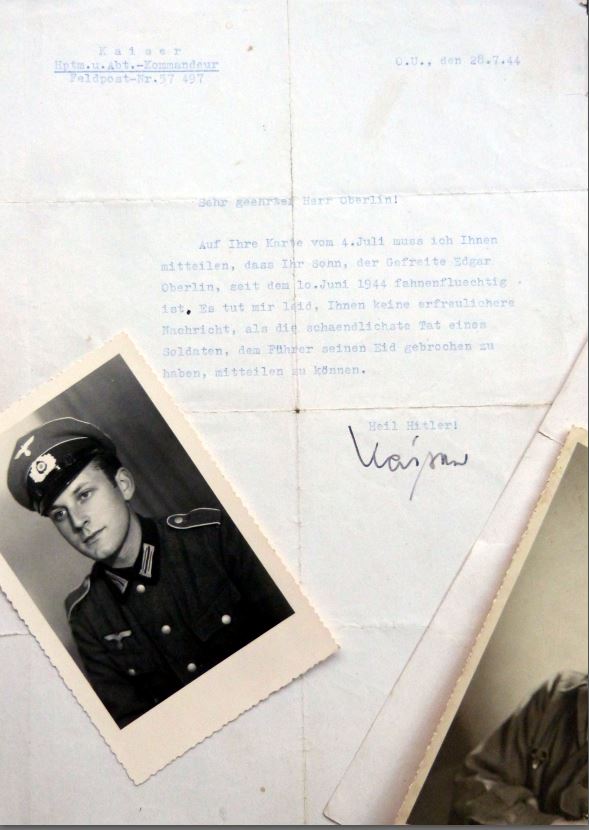

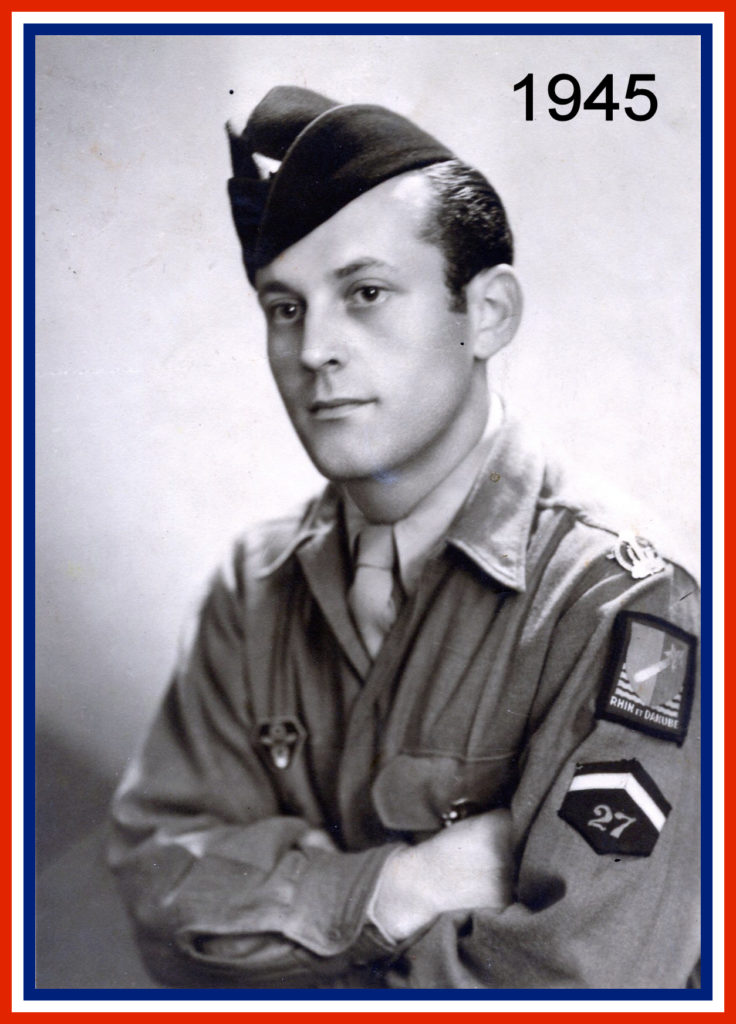

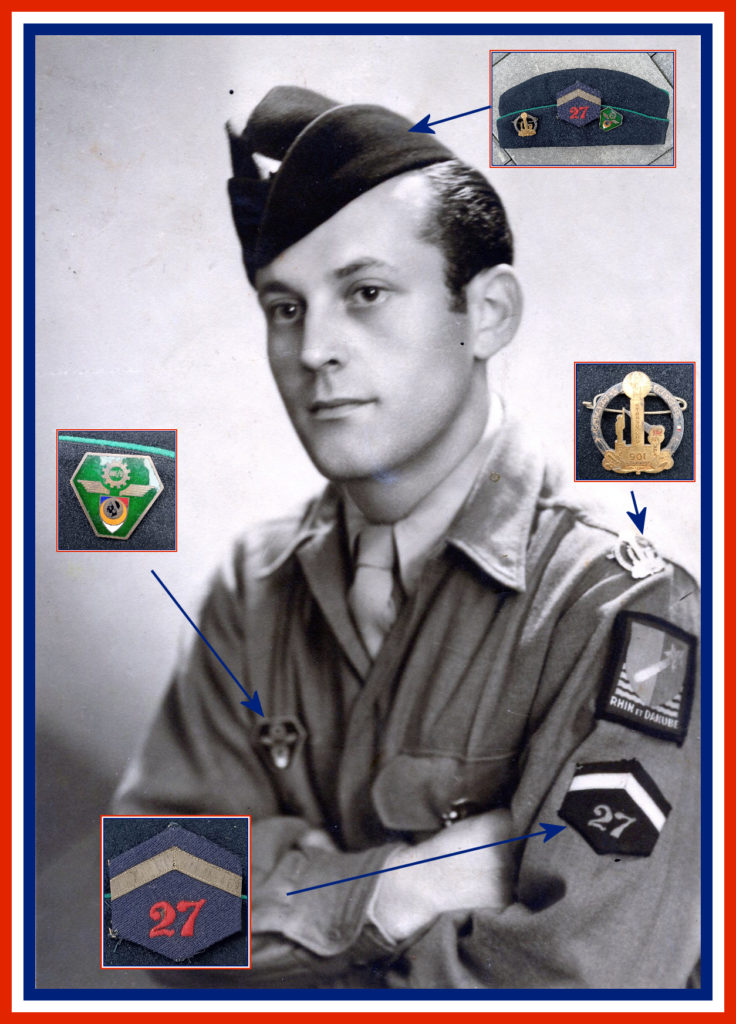

Edgar Emile OBERLIN 1921 – 1999

Celui présenté devant vous, appartenait à Edgar Oberlin et nous a été donné par son épouse après son décès.

Je m’appelle Edgar Emile OBERLIN.

je suis né le 6 avril 1921 à Colmar (68) où j’habite avec mes parents rue de l’ours.

Pendant l’annexion de l’Alsace, je suis malheureusement incorporé de force dans l’armée allemande le 16 janvier 1943 comme 100 000 autres alsaciens pour éviter entre autre, à ma famille la déportation.

Le « paradoxe » alsacien…celui de devoir combattre avec un uniforme qui n’est pas le sien et pour certains, comme Edgar Oberlin, la chance de pouvoir rallier et combattre avec son armée de coeur .

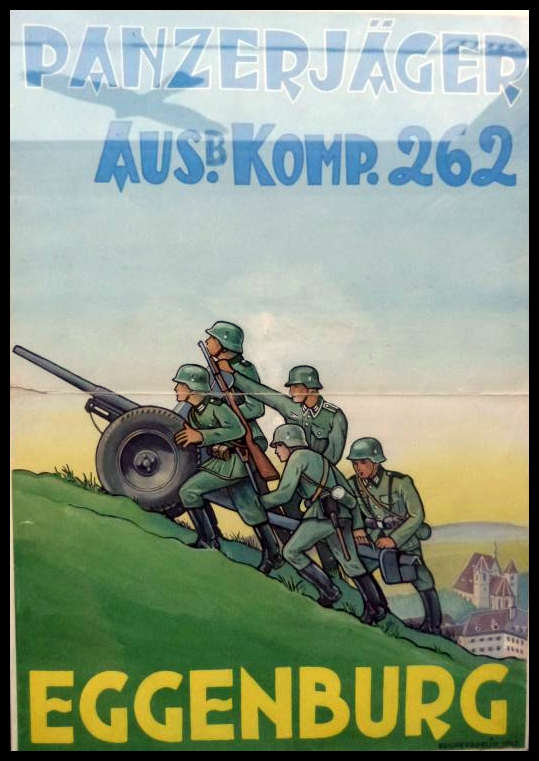

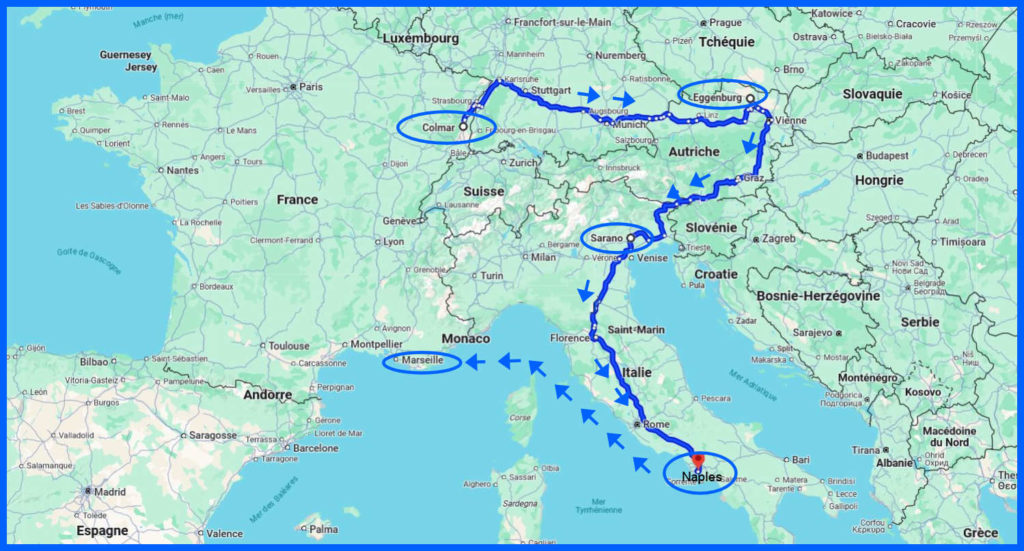

Je suis incorporé de force dans la Wechmacht le 29 janvier 1943 et affecté à l’Infanterie Panzer-Jägers-Ers.Kp.262 (qui est une unité anti-chars) à Eggenburg en Autriche.

Je suis muté le 21 novembre 1943 à la 14ème Panzer-Jäger Kompanie du Volks-Grenadier Regiment 106.

A partir du 9 décembre 1943 je tombe malade et je suis hospitalisé du 14 décembre au 14 janvier 1944 à cause d’une hépatite. A peine remis sur pied, je suis immédiatement renvoyé dans mon unité.

Le 10 juin 1944 en Italie je réussi à déserter la 1ère Kompanie du Panzer-Abwehr-Batalion 192 (je suis porté disparu par les allemands) et je suis fait prisonnier par les américains le 18 juin 1944 près de Sarano, qui m’attribue le numéro de prisonnier de guerre 81G 258 584H. Je suis remis aux autorités françaises le 25 juin 1944.

que leur fils est porté disparu depuis le 10 juin 1944 – document famille Oberlin.

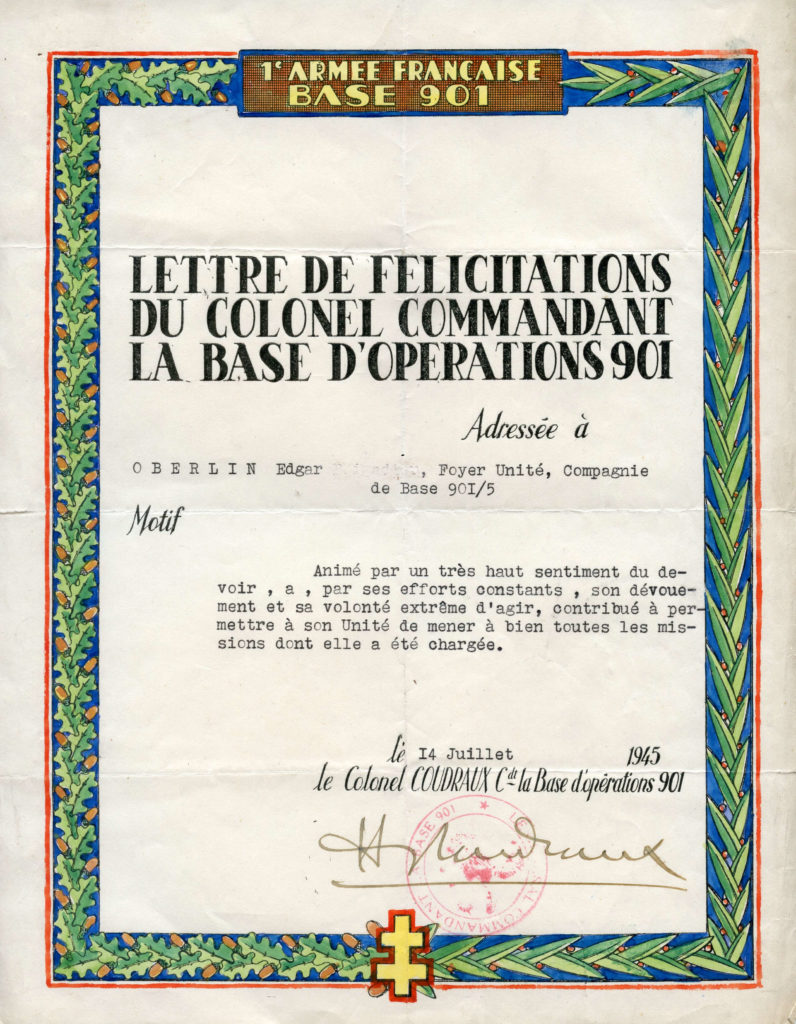

Engagé volontaire dans la première Armée je suis affecté à la Compagnie de Commandement de Base Plage 901/5 le 26 juin 1944 : c’est la composante de la base d’opération 901 qui est l’unité logistique de la future Première Armée française (matériel, intendance, essence, santé…).

J’embarque à Naples le 16 septembre 1944 et j’arrive 3 jours plus tard à Marseille qui fut libérée le 28 août 1944 par mes camarades de la première Armée française.

Je participe à la remontée de la vallée du Rhône, à la campagne des Vosges et d’Alsace.

Le 1er Juillet je suis nommé au grade de Maréchal des logis.

Je suis démobilisé le 20 novembre 1945 à Colmar(68).

Edgar Oberlin décède le 2 décembre 1999 à Colmar (68) à l’âge de 78 ans.

Il est enterré au cimetière du Ladhof.

de la base 901 – fonds Edgard Oberlin.

Dessin d’Edgar Oberlin qui représente « son » Reichsarbeitsdienst (RAD ou « Service du travail du Reich » en français) pour raconter par le dessin ce qu’il a vécu lors de ce service militaire obligatoire.

Lors du service du travail obligatoire, les jeunes alsaciens ne manient pas des armes mais des pelles et des rateaux…et doivent défiler avec ou les présenter lors du serment au drapeau nazi.

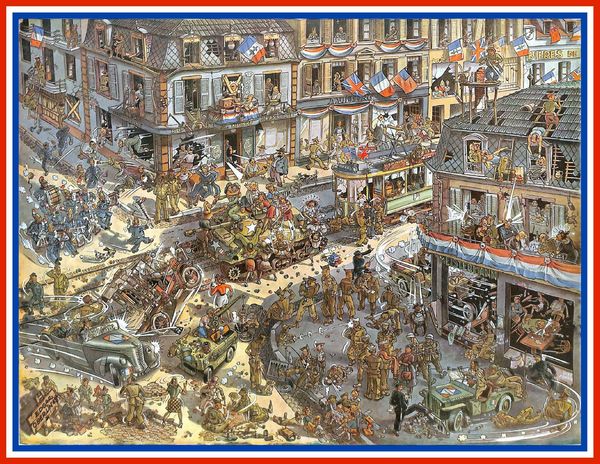

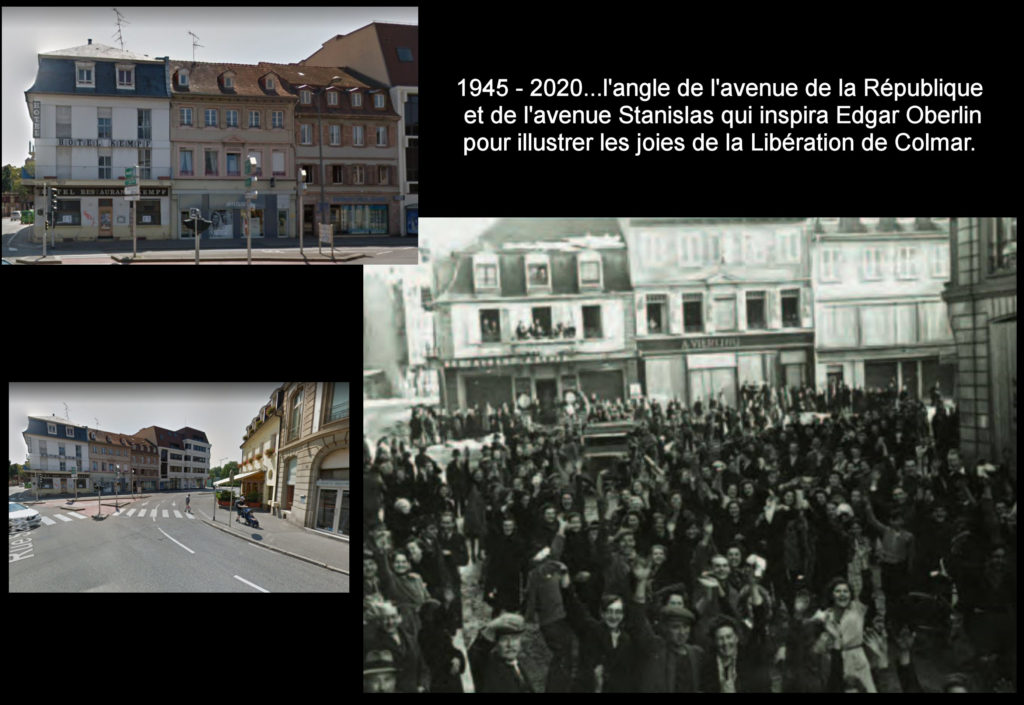

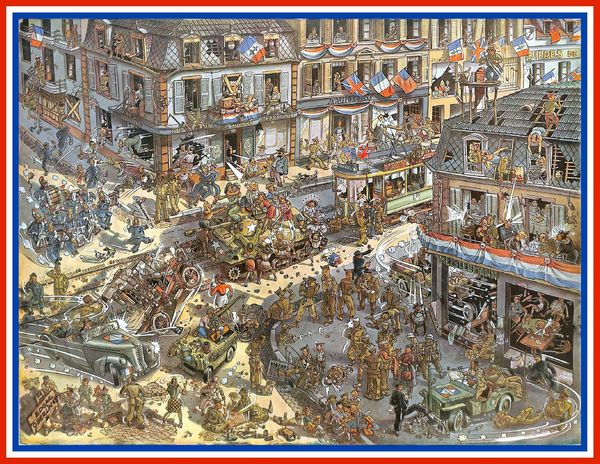

La « Libération de Colmar » dessinée par Edgar Oberlin ancien de Rhin & Danube…à l’intersection de la Rue Stanislas, de l’Avenue de la République, de la rue Kléber et du Boulevard du Champs de Mars à Colmar.

NB : Compagnie de Commandement de Base Plage 901/5 :

Unité créée le 5 août 1943 en Algérie sous le nom de 901/5 Compagnie de Commandement de Base-plage. Elle débarque en Italie le 22 novembre 1943 puis est transférée en Provence le 15 septembre 1944. Elle s’installe à Dijon en octobre 1944, puis Nancy en avril 1945 et Strasbourg le 5 mai 1945. Elle change de nom le 1er septembre 1945 pour s’appeler 901/5 C.Q.G.(Commandement Quartier Général) Début 1947 elle s’installe à Kehl en Allemagne et sera dissoute le 31 janvier 1948.

Nous remercions sincèrement Madame Oberlin, son épouse, pour le don des affaires personnelles de Monsieur Edgar OBERLIN afin que nous puissions lui rendre cet hommage.

Zebulon Vance SAUNDERS 1912 – 1993

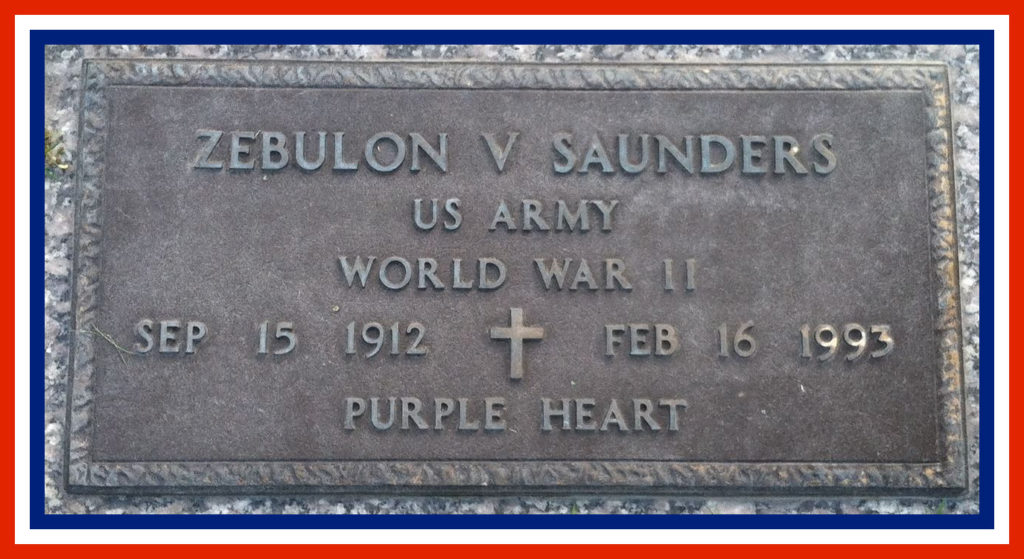

Je m’appelle Zebulon V. SAUNDERS, matricule 33545526….je suis né le 15 septembre 1912 dans l’état de Virginie.

Dans les années 30 je suis embauché par la célèbre firme « Pepsi Cola ».

Je me suis engagé dans l’armée américaine le 16 décembre 1943 pour la durée de la guerre.

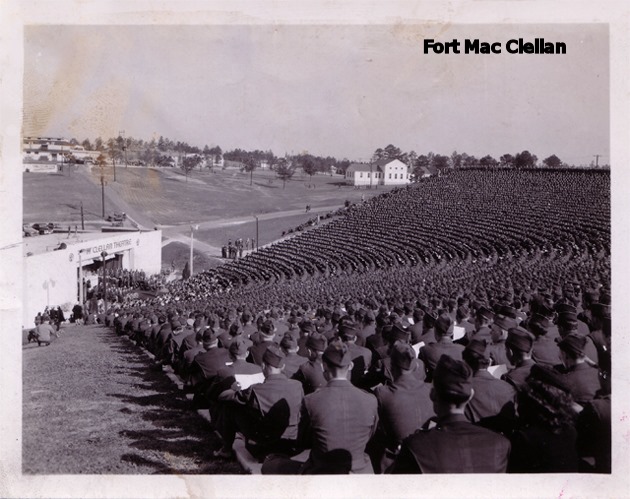

Mon camp d’entrainement se trouve dans l’état de l’Alabama : Fort Mac Clellan, qui verra passer tout au long de la seconde guerre mondiale plus de 500 000 recrues.

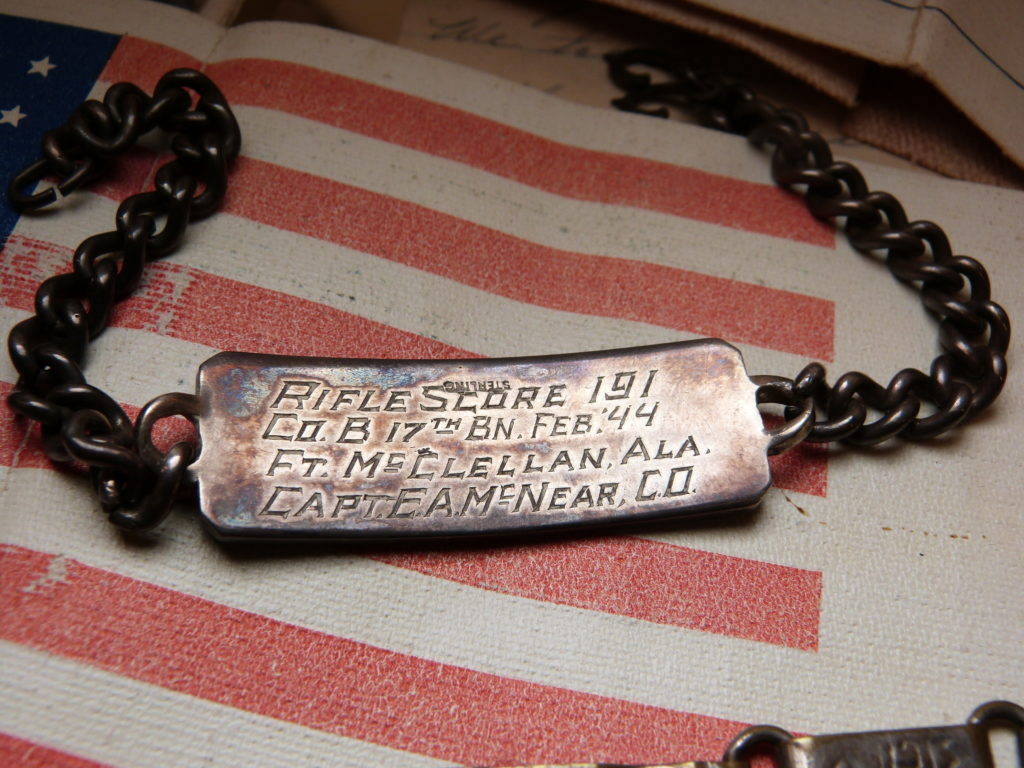

En février 1944 mon unité d’instruction est la Comapgnie B, 17th Batalion et mon instructeur le Captain E.A. Mac Near.

Un an plus tard, le 17 décembre 1944, alors que le 30th Regiment US prend part aux très violents combats pour la libération de la ville de Kaysersberg(68),je me vois décerner la Bronze Star…et suis porté disparu en action (Missing In Action) le même jour.

Ce n’est qu’un mois plus tard, le 23 janvier 1945, que l’on retrouve ma trace… j’ai été fait prisonnier par les allemands et je vais rester captif jusqu’à la fin de la guerre.

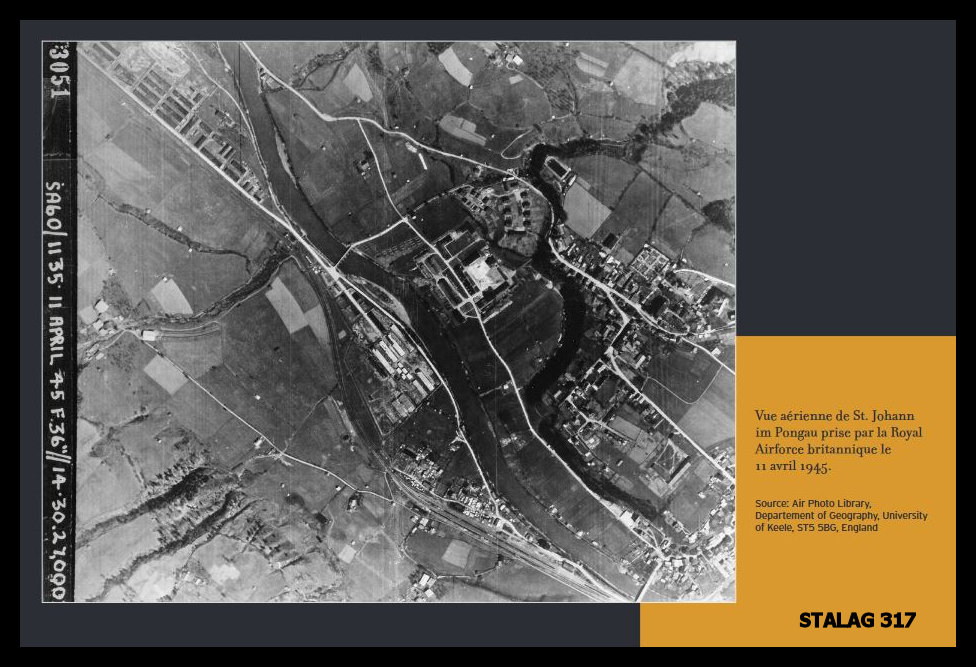

Je suis détenu dans un camp d’internement; le stalag 317 de Markt Pongau en Autriche où les conditions de survie sont très difficiles.

On me libère le 29 juin 1945 et je regagne les États-Unis pour retrouver ma très chère Virginie natale.

Après guerre je deviens policier, avec le grade de sergent, dans le comté de Suffolk jusqu’à mon départ à la retraite.

Je m’éteint au Louise Obici Memorial Hospital le 16 février 1993 à 2h45 du matin à l’âge de 81 ans et repose auprès de la trè chère épouse Mary.

Ma gourmette ici présente est un souvenir de mes classes lors de ma formation où j’ai obtenu le score de 191 points lors d’un concours de tir.

Elle a été retrouvé dans les années 90 dans les vignes à proximité du Château de Kaysersberg(68) et est à présent exposé au Musée Mémorial en souvenir de tous mes camarades venus se battre pour libérer l’Europe du joug nazi qui pour certains on fait le sacrifice ultime.