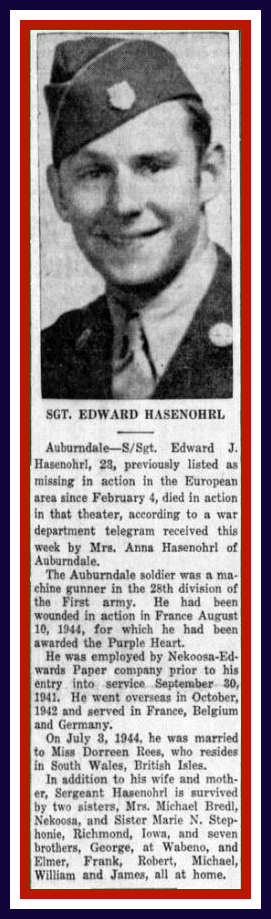

Edward J. HASENOHRL 1921 – 1945

Le Staff Sergeant Edward Joseph Hasenohrl (s/off) est décédé le 4 février 1945 suite à ses blessures par éclats d’obus au cou et à la nuque.

Ce casque porte des impacts sur le côté suite à des éclats d obus et été trouvé dans le secteur où il a été mortellement blessé…il s’agit peut-être de son casque?

Il est né le 18 novembre 1921, à Marshfield, Wisconsin. Il vit à Wood et travaille chez Nekoosa-Edwards paper Company dans l’industrie du papier.

Il s’engage pour la durée de la guerre dans l’armée américaine le 16/09/1942 à Milwaukee (Wisconcin) comme simple soldat (private).

Son numéro de matricule (army serial number) est le 36267012 (laudry number H7012).

Après sa formation il occupe un poste de mitrailleur(machine gunner) et atteint le grade de Staff Sergeant.

Il se marie le 3 juillet 1944 avec Dorreen REES qui réside au sud du pays de Galles, dans les îles britanniques.

Il est blessé au combat une première fois le 10 août 1944 en France et obtient la Purple Heart.

Il combat en France Belgique, Allemagne avant d’être tué à Turckheim.

Le 3ème Bataillon du 112e Infantry Regiment US, Compagnie K…

Le passage à l’attaque a eu lieu le 1 février 1945 à 20h depuis Ammerschwihr(68) sous la neige et sur un sol verglassé … le 2 février a 15h, après une nuit de combat, Niedermorschwihr(68) est libéré par le 112th Infantry Regiment US qui fait prisonnier 25 soldats allemands mais perd 8 hommes.

Le 3 février, les hommes du 112th sont restés sur Niedermorschwihr jusqu’à 15h et repartent à l’assaut en direction de Turckheim vers 16h … à 18h les premiers hommes entrent dans la ville, le Capitaine (Cpt) Thomas en tête, a été mortellement touché par un Scharfschütze allemand (tireur d’élite).

Voici les circonstances de sa mort : « a 16h le 3 février, notre objectif était Turckheim, le capitaine Thomas dirigeait la compagnie, nous avons coupé par les vignes afin d’atteindre la ville … une fois arrivé aux abords de Turckheim, quelques rafales se font entendre, nous stoppons notre avancée net; le Cpt Thomas vérifie notre position. Afin de bien orienter sa carte, il courut et traversa la rue et se mit à couvert derrière un mur en brique.

Malheureusement, une partie de sa tête ne devait pas être totalement à couvert et un coup de feu se fit entendre, le tir d’un sniper ! Il s’écroula au sol, mort ! la balle l’a touché à la base de son crâne et est ressortie par l’arrière. A ce moment là, le Lieutenant Greene, fraîchement arrivé de Paris, prit les rênes de la compagnie et sécurisa la zone par laquelle la ville sera prise et libérée le lendemain!

Plusieurs contre-attaques et barrages d’artillerie allemands (obus de mortiers) coûteront la vie à 3 de nos hommes, 21 autres seront blessés, mais nous avons tenu la ville !

Nous avons été relevés cette nuit-là par une unité française (nb : le Bataillon de Choc)! Après une nuit de sommeil, nous avons libéré Zimmerbach et Walbach le lendemain, le 5 février 1945 !

Extrait du « After Action Report » du 3e Bataillon du 112e Infantry Regiment, Compagnie K.

Sur les 5 morts comptabilisés par le 112th à la date du 4 février il y a 3 soldats , 1 sous-officier (s/off) et 1 officier.

A noter que sur l’arrière du casque il y a bien une bande blanche horizontale ETO (theatre d’operation europeen) correspondante à un sous-officier.

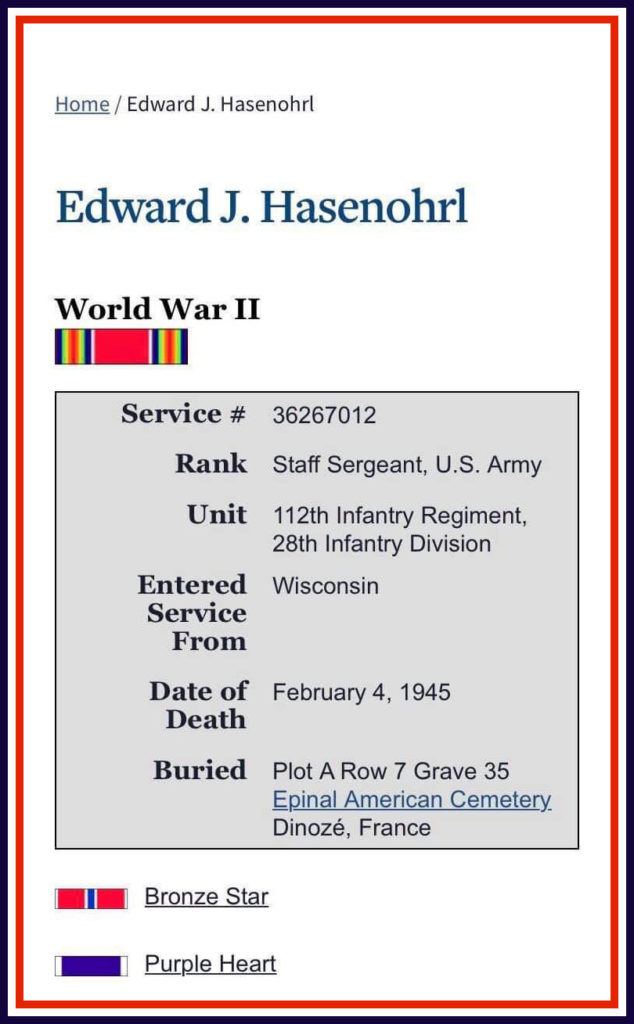

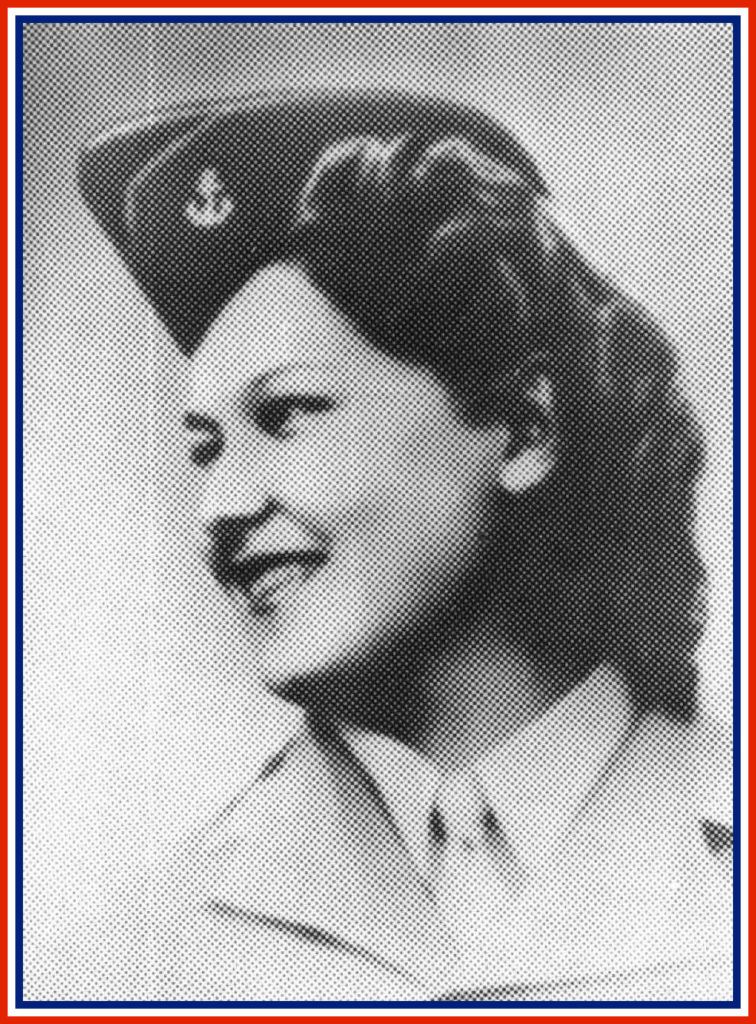

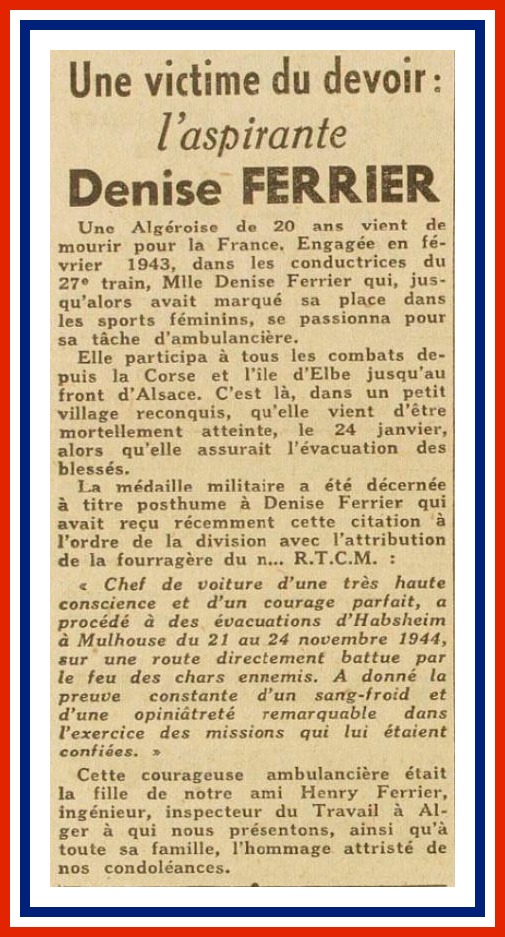

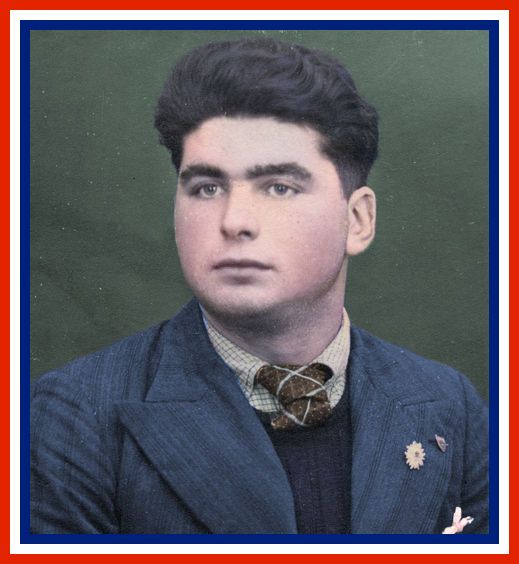

Denise FERRIER 1924 – 1945

Née à l’Arba le 16 novembre 1924, son enfance s’est écoulée dans la région d’Alger.

Elle était la cadette de 4 frères et sœurs. Bonne élève elle prépare son brevet élémentaire et songe au concours de Normale mais les décrets de Vichy réservant la carrière d’enseignante aux seuls bacheliers lui ferment la voie vers laquelle elle se dirigeait. Elle aime lire et plus que tout l’exercice physique, c’est une sportive accomplie. Dès 8 huit ans elle fait partie d’associations sportives féminines dont Algéria-Sports…gymnastique, basket-ball, saut en hauteur…

Elle participe en 1938 à la fête fédérale nationale de Dijon. Cette même année elle se rend avec la délégation française à Prague pour la fête des Sokols.

C’est à cette période qu’elle révèle ses qualités : le sens de l’équipe, assez d’autorité pour guider les autres, de modestie pour faire corps avec le groupe sans chercher à se distinguer de lui avec une tendance naturelle à secourir comme une « grande sœur ». Elle s’oriente vers une carrière de monitrice d’éducation physique dans les écoles primaires, période pendant laquelle la guerre et l’armistice sont venus plonger la France dans le désarroi…

Elle écoute attentivement la BBC et trace avec ses amis des V au charbon et à la craie qui encouragent les faibles dans la résistance passive.

Le 8 novembre 1942 elle assiste aux premières loges au débarquement des troupes américaines en Afrique du Nord.

En 1943 ses amis s’engagent dans l’armée française et par la suite les femmes ont aussi la possibilité de s’engager, mais principalement dans des tâches « subalternes ». Pour Denise ce n’est pas suffisant et après avoir beaucoup insisté auprès de l’autorité militaire elle est admise en février 1943 dans le corps des conductrices du 27ème Train…elle a 18 ans (son père lui demandera seulement de terminer son stage de monitrice d’éducation physique pour lui permettre de poursuivre après-guerre la carrière choisie).

Le corps des conductrices est créé début 1943 à Alger, rattaché au Train des équipages sous le commandement de Mme Gross et l’instruction est faite par les cadres du 27ème Train.

Les premières volontaires sont principalement des réfugiées de la France métropolitaine, des alsaciennes et lorraines, des femmes de prisonniers et par la suite des Algériennes également. D’autres écoles vont être créées à Marengo, Chéragas, Constantine et Oran.

Elles apprennent la conduite, la mécanique, la topographie, l’orientation en campagne, le brancardage et s’y ajoute une formation sanitaire qui leur permettra de remplir tout à la fois le rôle de chauffeur et d’infirmière.

Le programme d’instruction est chargé (6 semaines) et le règlement strict. Des centaines de femmes sont ainsi formées et mises à la disposition des unités combattantes par groupe de dix conductrices sous la direction d’un chef d’équipe. Les premières participent à la campagne de Tunisie.

Au début de mai 1943 Denise a passé son examen de conductrice avec succès et signe son engagement définitif pour la durée de la guerre. Elle opte pour la conduite des ambulances dans le corps expéditionnaire français. Elle fera partie d’une compagnie de ramassage dans un Bataillon médical. Elle va faire un stage de perfectionnement de conductrice ambulancière. C’est à cette période qu’elle va commencer à écrire une série de 126 lettres dont la dernière juste avant sa mort.

« le volant est à gauche et les vitesses passent avec la main droite…nous conduisons pendant 8 kms chacune. C’est épatant…nous sommes 6 dans la voiture, 6 femmes toutes seules qui chantent à tue-tête, le vent dans la figure…les camarades sont gentilles : nous nous entraidons toutes… »

Nommée conductrice et sa camarade Claire son aide-conductrice, on leur affecte le véhicule n°432930 qu’elles baptisent « Marie-Elisabeth et Michèle. Pour la grande aventure »

Le Bataillon médical compte 3 compagnies de ramassage dont une exclusivement féminine. Le 15 juillet 1943 elle arrive à Sétif où elle enchaine les exercices et les missions.

En octobre suite à une crise de paludisme elle est hospitalisée à Oran et doit quitter le Bataillon médical n°3. Elle rejoint la section territoriale où elle va suivre l’école des cadres et en sortira avec le grade d’aspirant, obtient son permis « poids lourds » et assure durant 4 mois l’évacuation sur les hôpitaux de Maison-carrée, Blida, Miliana etc… des blessés amenés par les navires hôpitaux et les trains sanitaires.

En mars 1944 est créé le 25ème Bataillon Médical où elle s’engage volontairement avec son amie Paule Texeire.

Le départ est proche, elle écrit à ses parents : « le jour où je signerai Marie vous saurez que je suis arrivée à l’étranger. La Corse sera Mariette, la France Marcelle, l’île d’Elbe Joséphine… »

Le 5 mai 1944 Denise et ses camarades sont en Corse, elle a 7 filles sous ses ordres, la discipline s’est durcie et elle connait les responsabilités qui lui incombent. Elles s’entrainent aux manœuvres d’embarquement/débarquement et changent plusieurs fois de cantonnement.

Le 5 juin elle apprend la chute de Rome et écrit « aujourd’hui est un jour splendide car les troupes alliées sont entrées dans Rome. C’est magnifique, formidable ! Nous pouvons penser maintenant que le bon et vrai travail ne va plus tarder. »

Denise débarque sur l’île d’Elbe le 16 juin 1944 où à son arrivée le bataillon de Choc et les goumiers avaient déjà pris Marina de Campo. Sa première mission la verra récupérer 2 tabors et un sous-officier blessés, à emmener à la compagnie de triage et de traitement sur une route tortueuse, étroite, avec de gros trous creusés par les obus.

Suite à ses actions et son courage on lui décerne sa première citation, à l’ordre de la 9ème DIC :

« Conductrice ambulancière du 25ème Bataillon Médical qui, pendant les opérations dans l’île d’Elbe, a fait preuve d’ardeur, d’enthousiasme et d’un courage qui a suscité l’admiration de tous les combattants. Le 18 juin au matin, dans la région de Speggia Grande, en pleine bataille, a poussé jusqu’à hauteur de la ligne de combat pour rechercher des blessés. A accompli cette mission particulièrement périlleuse avec une maîtrise parfaite, un allant remarquable et un mépris absolu du danger. »

Fin juin elle retrouve la Corse avant le « grand jour » …le 23 août 1944 elle et ses camarades attendent d’embarquer près d’Ajaccio où elle écrit : « c’est tout, mes petits parents chéris. Nous partons heureuses et nous sommes prêtes à tous les sacrifices. Songez à cette chose magnifique : Paris est repris et la victoire approche à grands pas. »

Les « Chaufferettes » surnom donné aux ambulancières du 25ème Bataillon Médical débarquent à La Nardelle entre Saint-Tropez et Saint-Raphaël pour prendre aussitôt la direction de Toulon. Tout le mois de septembre elles enchainent les missions de jour comme de nuit (aucun lieu n’est cité dans sa correspondance comme l’exige les consignes militaires en tant de guerre). Il commence à faire froid début octobre et elles dorment dans leurs véhicules sanitaires.

Aux environs du 15 octobre son unité arrive dans le Doubs après avoir campé dans les villages Isérois. Elle poursuit sa tâche courageusement sous les bombardements quotidiens de l’artillerie.

Le jour de ses 20 ans, le 16 novembre 1944 elle écrit : « Il n’est plus question de repos pour l’instant (elle avait la possibilité de partir 6 jours en permission). C’est l’attaque, la vraie, celle qui demande des hommes et aussi des ambulancières. Nous sommes là. » Pas le temps de fêter cet anniversaire alors que tant de petits gars meurent si près d’elle et de ses camarades.

Le 17 novembre Montbéliard est libérée, puis Belfort le 20 et Mulhouse le 21.

Denise avec son amie Paule Texeire sont affectées le 20 novembre au Régiment d’Infanterie Colonial du Maroc (RICM) connu comme : « le régiment de reconnaissance qui passe partout le premier »

. Denise en éprouve une grande fierté et se réjouit d’assister avant les autres à la joie des alsaciens qui attendent depuis 5 ans leurs libérateurs. A partir du 23 il est question d’évacuation de blessés sur Mulhouse.

Entre chaque mission Denise écrit et poursuit le récit de sa vie au front à destination de ses parents qu’elle aime tant.

A Habsheim où les obus pleuvent elles doivent déménager 3 fois le poste de secours.

Fin novembre, en 7 jours son unité a fait 500 kms et chaque ambulance a transporté une trentaine de blessés.

La neige commence à tomber et le froid devient de plus en plus « piquant ».

Avant de quitter le secteur le Colonel remet la fourragère du RICM aux couleurs de la Légion d’honneur et de la Croix de Guerre au sous-Lieutenant Mme Burgel, à l’aspirant Denise Ferrier et à la conductrice Marie-louise Mathieu.

Toutes les 3 auront également droit au port de l’insigne du « Distinguished Service » décerné au RICM. Elles peuvent être fières d’elles et du travail accompli.

En décembre 1944 Denise Ferrier est citée à l’ordre de la Division pour sa conduite lors des combats du RICM et est décorée de la Croix de guerre.

Citation à l’ordre de la Division :

PC le 21 décembre 1944, le Général de Division Pierre Magnan, commandant la 9ème DIC cite à l’ordre de la Division l’Aspirant Denise Ferrier du 25ème Bataillon Médical :

« Chef de voiture d’une très haute conscience et d’un courage parfait. A procédé à des évacuations d’Habsheim à Mulhouse du 21 au 24 novembre 1944, sur une route directement battue par les feux des chars ennemis. A donné la preuve constante d’un sang-froid et d’une opiniâtreté remarquables dans l’exercice des missions qui lui étaient confiées. »

Elle va rester sur Mulhouse jusqu’au 14 décembre, date à laquelle lors de l’installation de son nouveau campement elle voit passer sur un char son cousin Robert : elle est très heureuse de le revoir. A la fin du mois on la retrouve dans le secteur d’Altkirch où de violents combats ont repris et les évacuations sanitaires s’enchainent (éclats d’obus, mines…) ; elle écrit « … tant que l’Alsace entière ne sera pas libérée, nous n’aurons pas de repos ! »

A noël elle écrit : « pour tous les enfants c’est le jour du père noël, pour les grands c’est le réveillon, le soir merveilleux où l’on danse, où l’on s’amuse, où l’on boit. Pour ceux qui se battent, c’est l’attaque, les balles, les trous où pendant des heures on guette l’ennemi. Pour nous c’est le travail de chaque jour qui continue. Le cadeau du ciel aujourd’hui est tout simplement un froid de -12 degrés…et puis le devoir avant tout ! »

Le cadeau de Denise à ses parents est une citation « Je vous l’envoie avec mon cœur, avec ma jeunesse et mes baisers ».

Denise passe le cap de la nouvelle année dans un calme relatif hormis une permanence le 28 décembre à Morschwiller.

Elle rêve d’une permission qui lui permettra de revoir ses parents à Alger.

Le 10 janvier, près du front, on apprend qu’un Colonel vient inspecter sa section et passe en revue les conductrices et leur matériel. Denise écrit « en somme il a été chic et pas trop exigeant ». C’est à cette occasion que les photographes de l’armée immortalisent l’instant avec Denise et sa coéquipière devant leur voiture.

Du 13 au 18 janvier Denise est en permanence au 3ème Bataillon à Didenheim et procède à des évacuations de militaires et de civils.

Dans sa dernière lettre nous pouvons lire : « Depuis ce matin nous sommes toutes consignées. Plusieurs voitures sont parties en renfort. On a doublé les permanences. Ca sent la bagarre. Demain 20 janvier, nous serons prêtes à 8 heures. Et voilà ! »…« 4 départs en permission tous les 10 jours pour tout le Bataillon médical (900 personnes en tout). Je n’ose même pas calculer mon tour. J’attends, voilà ! »

Le 21 janvier la section de Denise Ferrier fait son entrée à Pfastatt et s’installe au 3ème étage de l’hôpital civil où loge tout le Bataillon médical.

D’âpres combats ont lieu dans la commune de Richwiller du 19 janvier au 24 janvier 1945, par un froid sibérien et sous une importante couche de neige.

Le 23, sous le commandement du chef de section, la capitaine Mazieux et de la chef d’équipe S/L Mohring, les ambulancières Denise Ferrier, Marie-Rose Bajeux et Paule Texeire sont envoyées à Richwiller pour secourir les blessés au milieu des maisons endommagées. L’ennemi avait quitté le centre du village.

Au bistro Bailly-Fassnacht du 99 Adolf Hitlerstrass, le Bataillon de choc y avait installé un poste de secours. De nombreux blessés y étaient acheminés et on racontait que là-bas, ils nettoyaient le sang à grand coup de sceau d’eau. A côté se trouvait l’ancienne forge du maréchal ferrant « Mouillée » qui servait de morgue provisoire (les cadavres y étaient entreposés entre un stock de sacs de farine).

Après une épuisante et éreintante journée, nos ambulancières trouvèrent un gîte à l’épicerie-tabac Bir, en face du poste de secours miraculeusement épargnée. La propriétaire des lieux possédait un piano et après le diner, près d’une amie qui s’était installée au piano, Denise commença à chanter à ses camarades « ALGER la blanche », chanson pleine de nostalgie sur son pays natal, que toutes avaient maintenant l’habitude de reprendre en chœur au moment du refrain…demain elles ne pourront jamais plus chanter cette chanson sans éclater en sanglots…

A sa grande joie, elle a reçu ce même jour une longue missive affectueuse de ses parents et un télégramme de son père qui lui conseille de demander sa mutation dans la territoriale…mais la jeune femme ne se laisse pas convaincre !

Les jeunes filles fatiguées ne prolongèrent pas cette soirée musicale improvisée. En allant se coucher elles entendirent au loin, au niveau du Meyerhof, les tonnerres de l’artillerie en prémisse du lendemain…

24 janvier 1945, 6h30, les ambulancières sont brusquement réveillés : « le Bataillon fait mouvement, préparez-vous ! »

Denise rédige une rapide missive pour ses parents avant d’aller effectuer le contrôle technique quotidien de son véhicule.

Les autres rassemblent leurs affaires, chargent le matériel et les brancards, font tourner les moteurs.

Paule Texeire a préparé le café, 2 camarades la suivent, elle demande à Denise de venir ; elle descend de son véhicule, relève le marchepied, tout est prêt !

Soudain un sifflement d’obus de mortier suivi d’un énorme fracas…. qui attire le personnel du poste de secours…il est 7h du matin, l’aspirante Denise Ferrier aux multiples citations, vient d’être mortellement blessée (un éclat dans le dos a atteint son cœur) devant le 99 Adolf Hitlerstrasse. Ses sœurs d’armes accourent immédiatement mais il est déjà trop tard….

La jeune femme qui venait d’avoir 20 ans, qui attendait avec impatience sa première permission ne reverra jamais ses parents et sa maison d’Hydra sur les hauteurs d’Alger.

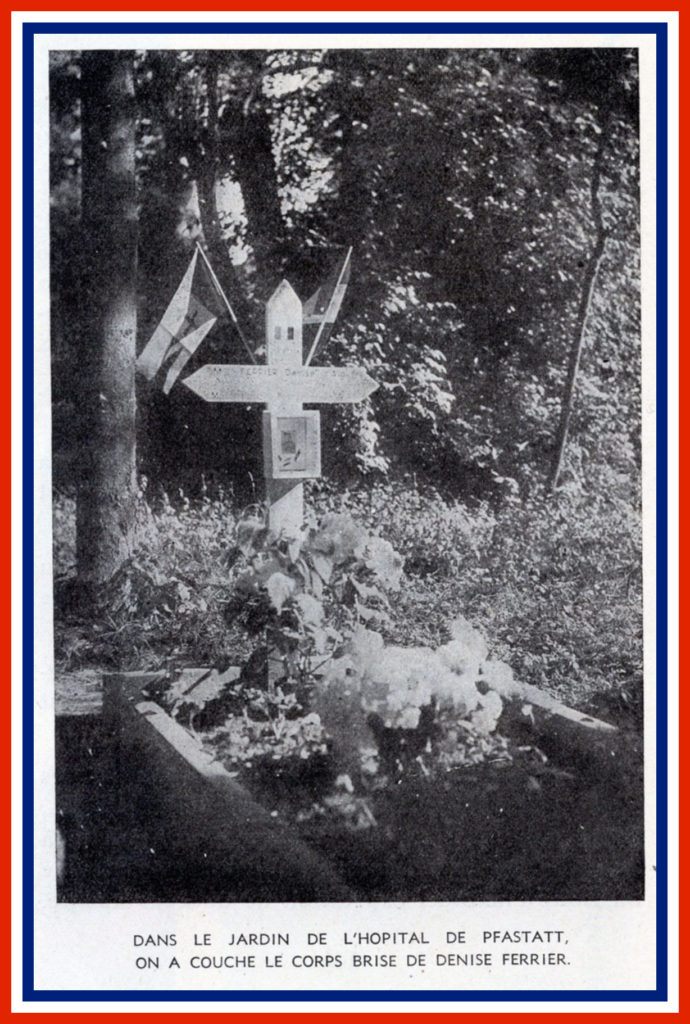

Le corps est placé sur un brancard et est transporté (à son tour) vers l’hôpital de Pfastatt où le lendemain elle est provisoirement inhumé dans les jardins, en présence de toutes les ambulancières : la médaille militaire lui est remise et les honneurs militaires lui sont rendus.

Par décret du 17 avril 1945 on lui attribue la médaille militaire et la croix de guerre avec palme.

Le dernier exploit de Denise Ferrier est consacré par une citation à l’ordre de l’Armée qui est la suivante :

« Ambulancière de la 2ème compagnie de ramassage du 25ème Bataillon Médical qui s’était déjà fait remarquer à l’île d’Elbe par son sang-froid. Depuis le début de la campagne de France, volontaire pour toutes les missions vers l’avant, a constamment payé de sa personne et évacué de nombreux blessés. A participé avec le RICM à la percée sur Mulhouse. Tuée par un obus le 24 janvier 1945 à Richwiller, à 7h du matin, devant un poste de secours du Bataillon de Choc. Jeune française animée du plus noble idéal, toute imprégnée de la devise de sa section « Franchise et Vaillance », restera pour tous ceux qui l’ont connue et aimée un modèle très pur de patriotisme ardent et de souriant héroïsme ».

Au-delà de Pfastatt, sur le chemin vers la victoire que l’enfant d’Alger ne devait pas achever, une automobile sanitaire a poursuivi sa route portant sur l’avant de son capot un nom désormais glorieux : ‘’ Conductrice Denise Ferrier ».

A Denise Ferrier,

A toutes les femmes qui dans la résistance ou au front sacrifièrent leur jeunesse, pour certaines leur vie, pour le salut de la France.

Texte écrit d’après le livre de Lucienne Jean-Darrouy « Vie et mort de Denise Ferrier » de 1946 avec le concours de Monsieur Jean-Marc Munch.

Source photos : « Vie et mort de Denise Ferrier » de 1946 – Monsieur Jean-Marc Munch – internet.

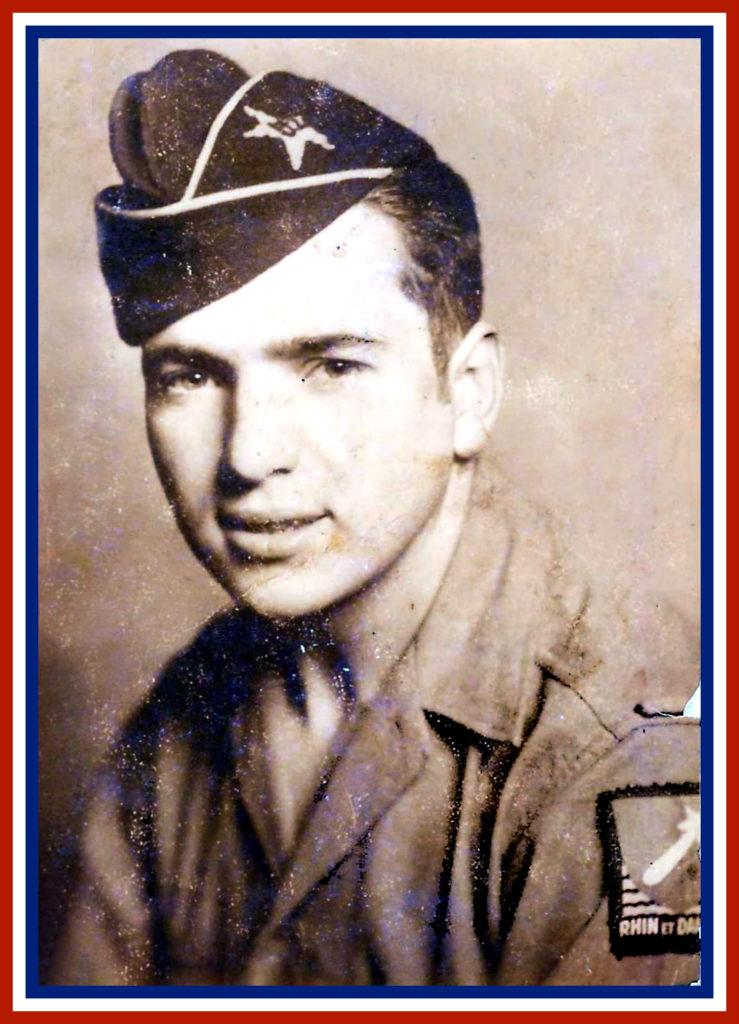

Pierre GUENAUD 1926 – 1991

Hommage à Pierre GUENAUD et ses camarades du 2ème Bataillon de Chasseurs à Pied…

Grâce à l’acquisition l’année dernière des documents que nous publions ce jour et à nos recherches, nous pouvons rendre un hommage appuyé à Pierre Guenaud et ses camarades du 2ème BCP, libérateurs qui ont combattu avec courage pour chasser l’envahisseur nazi.

Il est important pour nous de rappeler régulièrement par des portraits d’hommes et de femmes, ce que nous devons à ces centaines de milliers de combattants «anonymes » qui se sont engagés pour une cause juste dans l’intérêt général et que la Liberté dont nous jouissons aujourd’hui a été acquise dans les larmes et le sang de nos grands anciens.

Pierre GUENAUD est né le 16 mai 1926 à Montmirey-la-ville dans le Jura(39).

Il a 18 ans quand il rejoint les FFI du Groupement du Louhannais à la Compagnie « HERVEY » qui était rattaché à la compagnie « FRANCIS » (du 15 08 1944 au 10 09 1944).

Naîtra du Maquis du Louhannais le 2ème Bataillon de Chasseurs à pied dans lequel Pierre Guenaud s’engage volontairement le 10 septembre 1944 pour la durée de la guerre. Dès le 15 septembre l’école du chasseur est lancé : instruction de base, combat individuel, tir, marches…pour transformer ces maquisards en soldats d’infanterie.

Il est nommé au grade de Caporal le 25 octobre 1944 par ordre du Bataillon n°5 deux jours après que le Bataillon ai rendu les Honneurs au Général de Gaulle à Dijon.

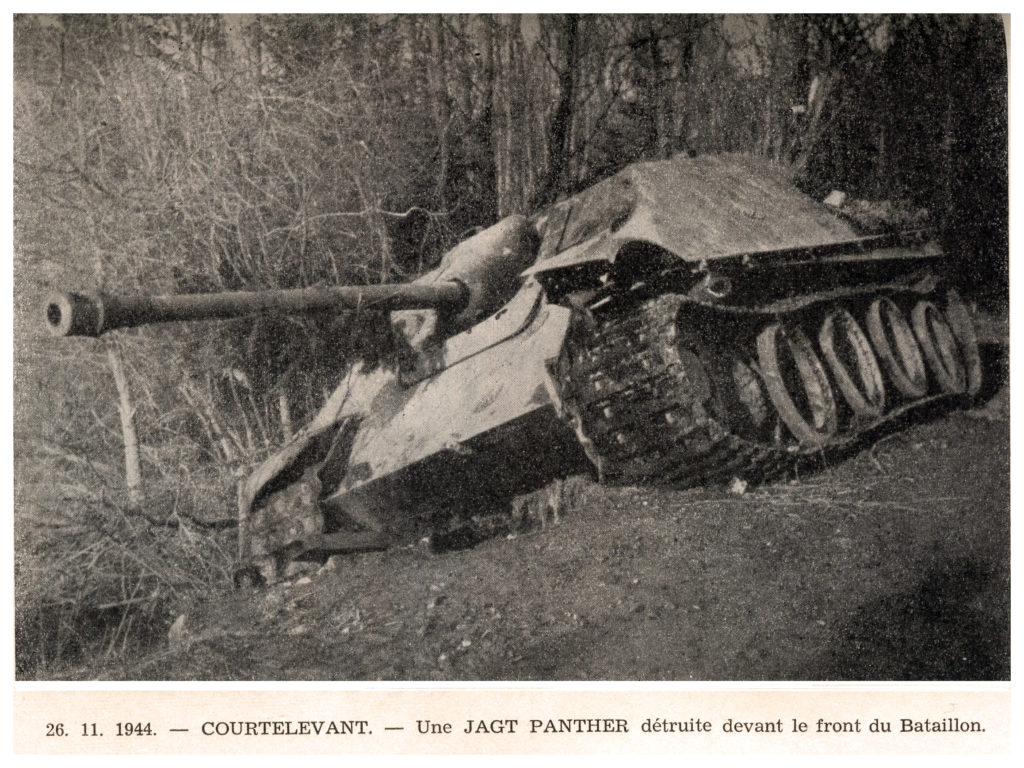

Le 22 novembre 1944 le 2ème BCP est mis à disposition de la 1ère Armée française, qui quitte Louhans dans une longue file de GMC et Dodge en direction de Montbéliard où il arrive le 23 novembre en début de matinée.

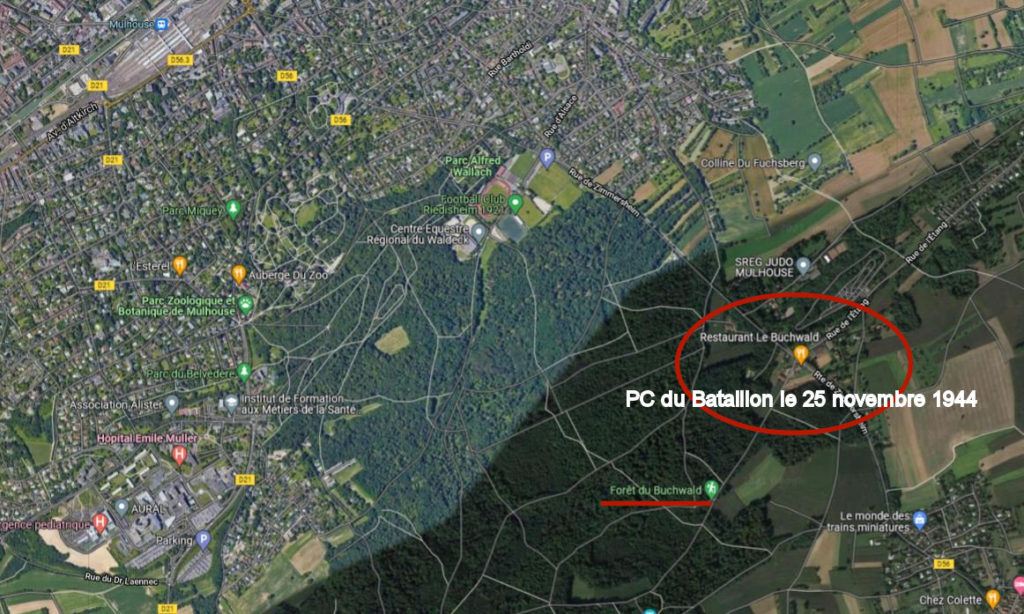

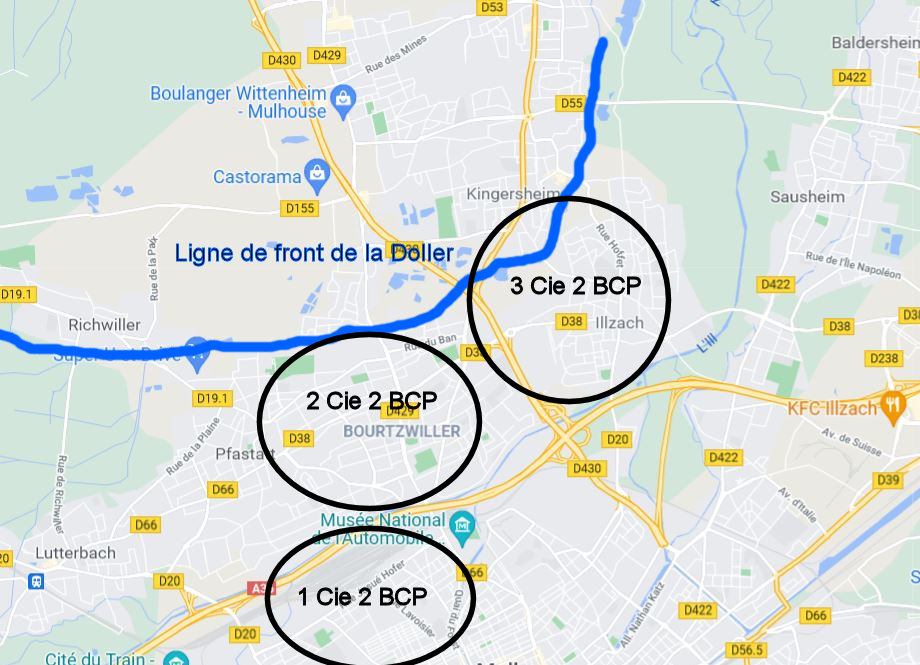

Mis à disposition du 1er Corps d’Armée du Général Béthouard il se remet en route le 24 au soir pour « débarquer » le 25 à l’auberge du Buchwald à 3 kilomètres de Mulhouse, où le Bataillon établit son PC. Il est placé en réserve du CC2 de la 1ère DB qui fait face à la forêt de la Hardt. L’après-midi le Bataillon passe en première ligne et compte ces premiers morts le 27 novembre 1944.

Le 2ème BCP va combattre dans la forêt de la Hardt avec le 1er RTM(4DMM) les 28 et 29 novembre.

Le 1 décembre l’unité passe sous commandement du 6ème RTM; la première compagnie le renforce au pont de Lutterbach et la 2ème et 3ème Cie relève le 2ème Bataillon du 6ème RTM au pont de Bourtzwiller et d’Illzach.

Pierre Guenaud est blessé le 10 décembre 1944 par balle de pistolet-mitrailleur au bras gauche.

Nous n’avons pas trouvé d’autres informations à ce sujet mais il est probable que ce soit arrivé le long de la rivière Doller(ligne de front) où le 2ème BCP est en position défensive (secteur gare du nord/Bourtzwiller/Illzach). Les Chasseurs franchissent régulièrement la Doller pour tâter et reconnaitre le dispositif ennemi (qui en fait également de même de son côté).

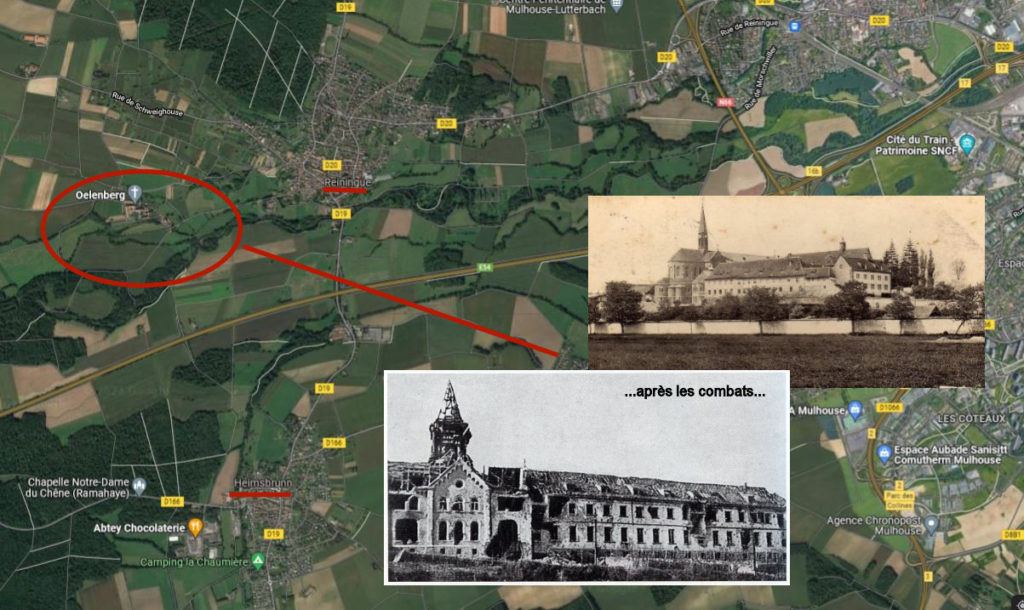

On retrouve le 2ème BCP le 20 janvier 1945 dans le secteur de l’abbaye de l’Oelenberg, qui sera profondément marqué par la dureté de ces combats. Les tués(26), blessés(+100) et disparus dépassent 75% de l’effectif engagé ce jour là(le bataillon comptera 57 tués pour toute la guerre)principalement à cause des allemands qui avaient transformé l’abbaye en véritable place forte avec ne nombreuses armes automatiques, des mortiers et champs de mines et des températures polaires (environ moins 15 degrés).

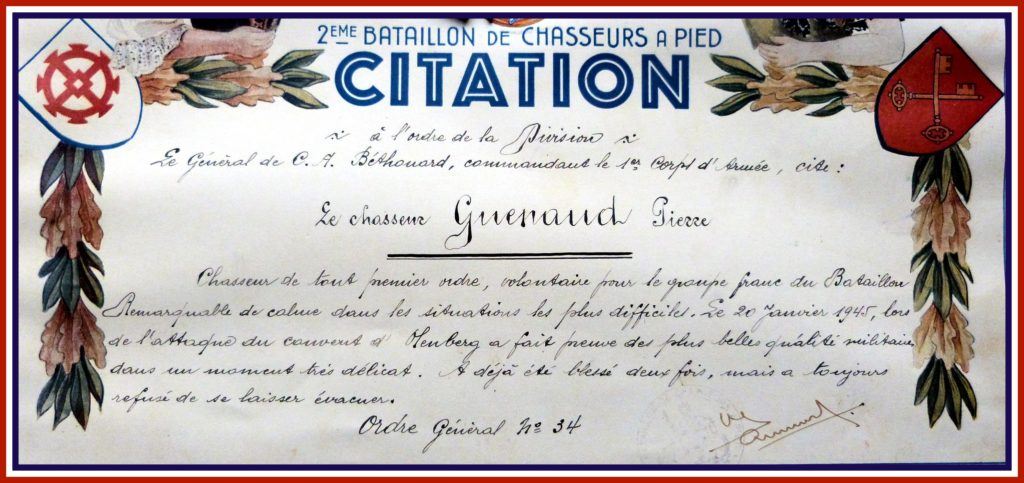

Pour son action particulière le 20 janvier 1945 lors des combats acharnés pour la prise de l’abbaye d’Oelenberg proche de Reiningue (68) Pierre Guenaud est cité à l’ordre de la 9ème Division d’Infanterie Coloniale :

Citation de l’ordre général n°34 du 31 mars 1945 – le Général de Brigade VALLUY, la 9ème Division d’Infanterie Coloniale cite à l’ordre de la Division : GUENAUD Pierre, caporal, 2°Bataillon de Chasseurs à Pied.

« Gradé de tout premier ordre, volontaire pour le corps franc du bataillon. Remarquable de calme dans les situations les plus difficiles. Le 20 janvier 1945, lors de l’attaque du couvent d’Oelenberg, a fait preuve des plus belles qualités militaires dans un moment très délicat. A déjà été blessé deux fois, mais a toujours refusé de se laisser évacuer ».

Cette citation comporte l’attribution de la Croix de guerre 1939-1945 avec étoile d‘argent.

Le 23 janvier 1945 le Bataillon est relevé, il lui reste environ une cinquantaine d’hommes valides, les autres étant soit blessés ou exténués par le froid (40 soldats avec des pieds gelés).

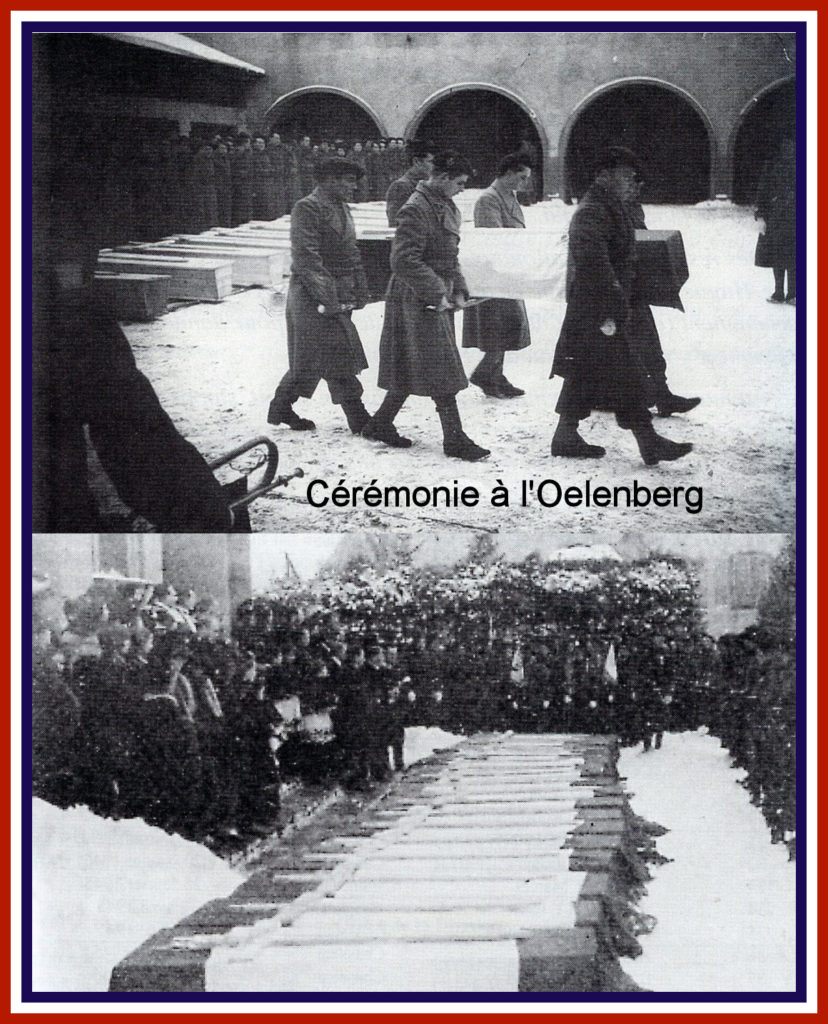

Le 24 janvier le Bataillon récupère les camarades tombés dans l’enceinte de l’abbaye pour leur faire des funérailles dignes de leur sacrifice.

Le 26 ils regagnent Mulhouse et cantonne à l’école Wolf.

Le 12 février le Bataillon est appelé à monter la garde du Rhin dans le secteur de petit-Landau.

Le 25 mars une prise d’armes a lieu dans la caserne Barbanègre à Mulhouse

A partir du 30 mars le régiment garde le Rhin à hauteur de Plobsheim(67).

Le 6 avril 1945 il franchit le Rhin pour entrer en Allemagne.

Pierre Guenaud quand à lui est démobilisé par la 101 Cie du 1er escadron du Train le 23 décembre 1945 et est rayé des contrôles le 24 12 1945 et se retire à Auxonne… où il fera encadré ses précieux documents.

Il décède le 10 février 1991 à Fontaine-lès-Dijon en Côte d’Or (21).

Source et photos extraits du livre de René Pacaut « Maquis dans la Plaine » pour compléter le récit de l’historique régimentaire du 2ème BCP.

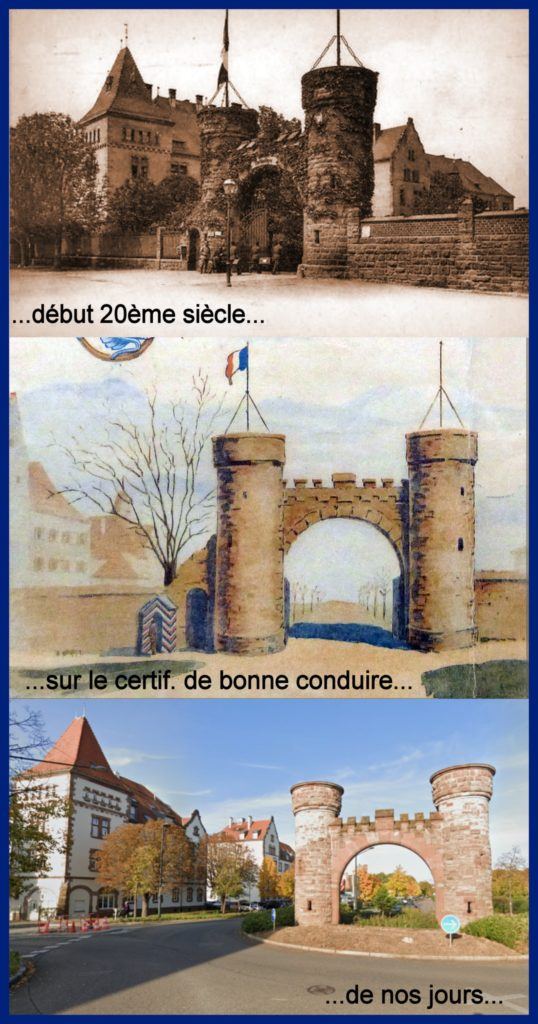

NB : Il est intéressant de voir que pour le certificat de Bonne conduite a été prise comme illustration l’entrée de la caserne Barbanègre de Mulhouse où le 2ème BCP était en garnison de 1925 à 1939.

En complément :

Histoire | Abbaye Notre Dame D’Oelenberg (abbaye-oelenberg.com)

2e bataillon de chasseurs à pied — Wikipédia (wikipedia.org)

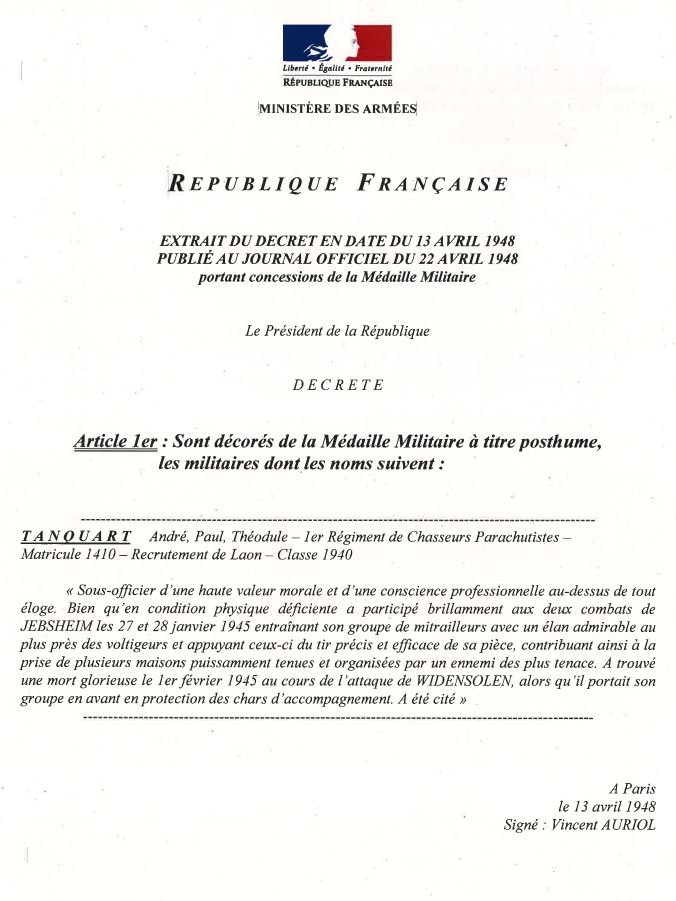

André Raoul Théodule TANQUART 1920 – 1945

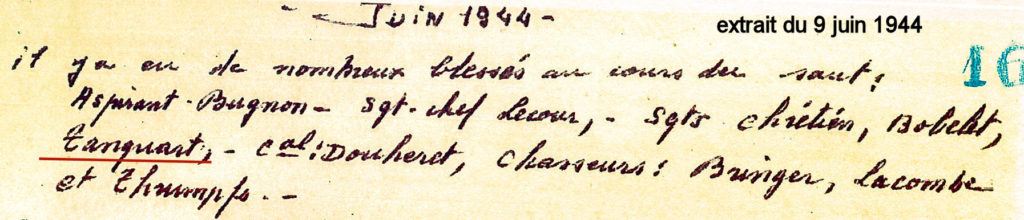

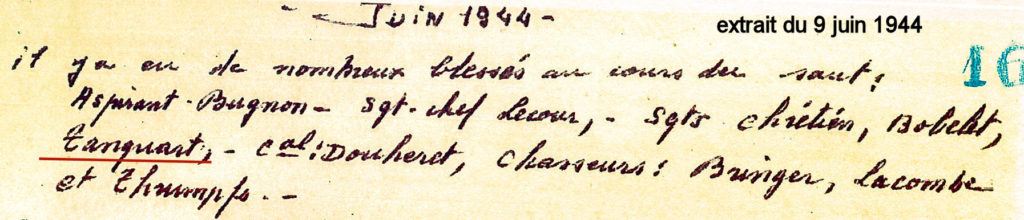

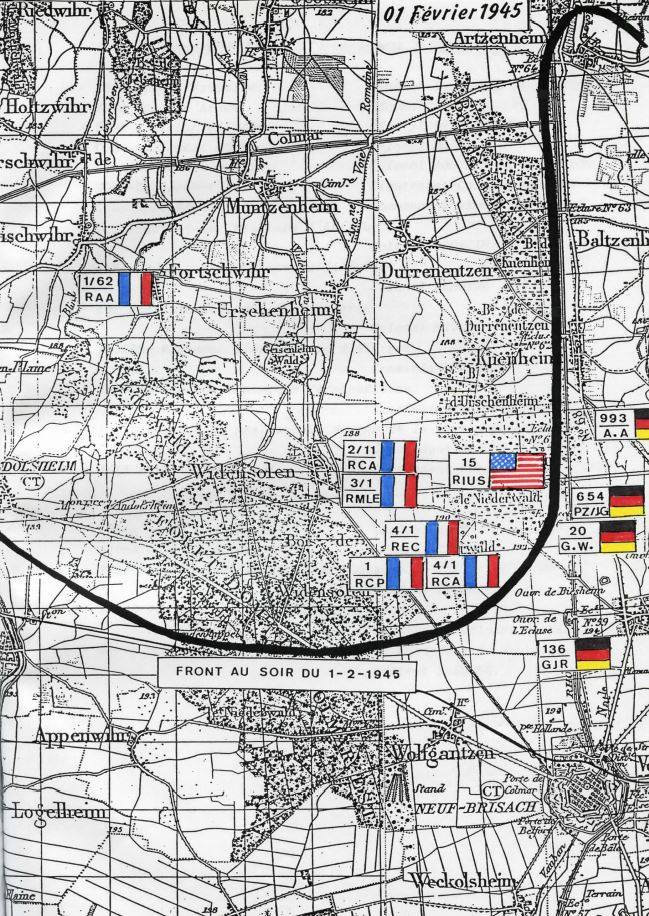

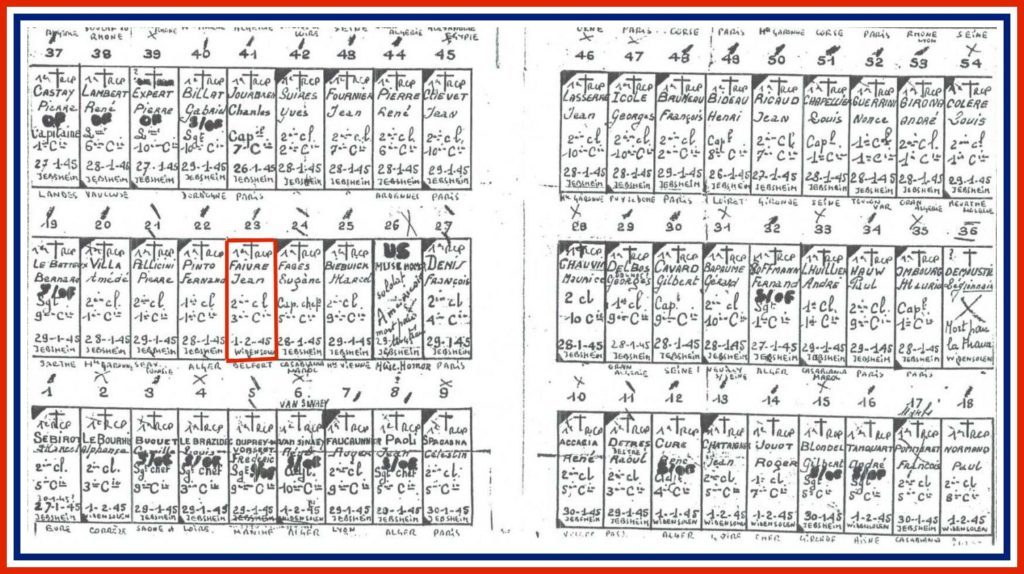

Sergent TANQUART André, brevet 1839, de la 5ème Compagnie du 1er RCP, Mort pour la France le 1 février 1945…

Nous rendons hommage au Sergent Tanquart et à ses camarades du 1er Régiment de Chasseurs Parachutistes qui ont combattu héroïquement pour libérer notre région au prix de lourdes pertes.

Né le 8 juillet 1920 à Marchais dans l’Aisne (02), il est mécanicien dans le civil.

Il s’engage volontairement pour 3 ans le 20 juillet 1939 à l’intendance militaire de Laon au titre du Bataillon de l’air n°112 et est rattaché au Bataillon de l’air n°122 le 21 octobre 1939.

Nommé caporal le 1 mars 1940 il est affecté au Bataillon de l’Air n°113 de Rochefort le 16 avril 1940 puis affecté à la base de Versailles-Villacoublay (BA 107) le 26 avril 1940.

Suite à la défaite de juin 40 il est affecté aux ateliers de réparations de Clermont-Ferrand le 23 août 1940 où il effectue un stage à l’atelier industriel de l’air puis est affecté au dépôt de stockage de Pau comme spécialiste de 2me classe le 29 mars 1941.

Le 22 août 1941 il est affecté en Afrique Occidentale Française (AOF) et mis en route le 3 septembre 1941 pour rejoindre le camp Sainte Marthe de Marseille. Il embarque sur le paquebot ‘’Gouverneur Général Tirman ‘’ à destination d’Oran le 10 septembre 1941.

A peine débarqué le 10 il repart le 11 à destination de Casablanca où il arrive le 14 septembre.

Le 26 il embarque sur le paquebot ‘’Condé » à destination de Dakar au Sénégal.

Arrivé le 4 octobre 1941 à Dakar on l’affecte à la base aérienne de Ouakam au Groupe de Chasse I/4 équipé de Curtiss H-75A.

Le 13 janvier 1942 il obtient le permis de conduire ‘’Tourisme’’.

Il est nommé au grade de caporal-chef le 1 juillet 1942, et 1 an plus tard passe sergent à compter du 1 juillet 1943.

Affecté au départ des parachutistes à Oudja(Maroc) par message n°241 du 1 janvier 1944, mis en route le 24 janvier 1944.

Pour rejoindre l’ Afrique du Nord il embarque à Dakar sur le paquebot ‘’Hoggar’’ et débarque à Casablanca.

Il est affecté au 1er RCP par note de service n°379 du 12 février 1944 et mis en route le 16 et arrive au corps le 20 février 1944.

Il fait mouvement sur Trapani par avion le 30 mars 1944 et arrive le dit jour.

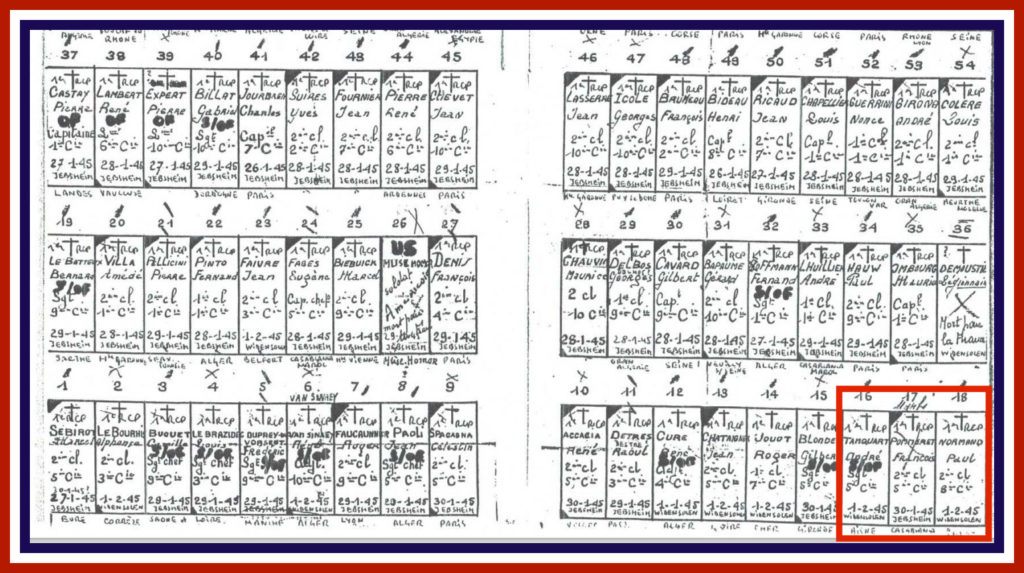

Il est breveté le 1 mai 1944 en Sicile : brevet 1839.

Le 5 mai 1944 il est muté au 1er Bataillon, 5ème compagnie.

Par le biais du journal de marche de la 5ème compagnie nous apprenons qu’il a été blessé le 9 juin au cours d’un saut (avec 8 autres parachutistes) lors d’une manœuvre dans les conditions des opérations sur les hauteurs qui dominent la route Trapani – Palerme.

Le 4 septembre la compagnie quitte Rome pour la France par avion et atterrie à Valence à 10h30.

Le 28 embarquement dans des camions…direction Lure. Le Régiment est mis à la disposition de la 1ère DB le 30.

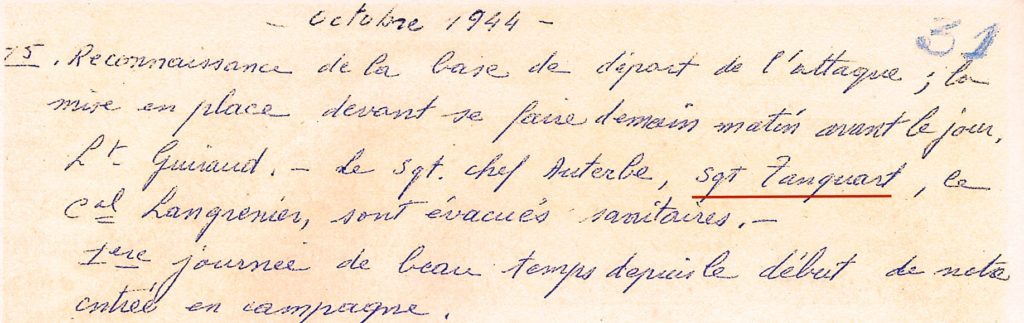

Le sergent Tanquart arrive dans les Vosges début octobre.

Il est à la tête de la 1ère escouade du 1er peloton de la 5ème Compagnie.

4 octobre 1944 c’est le Baptême du feu dans les Vosges pour la compagnie aux cols du Broché, du Rhamné et du Morbieux.

On découvre qu’il est « évacué sanitaire » le 15 octobre 1944.

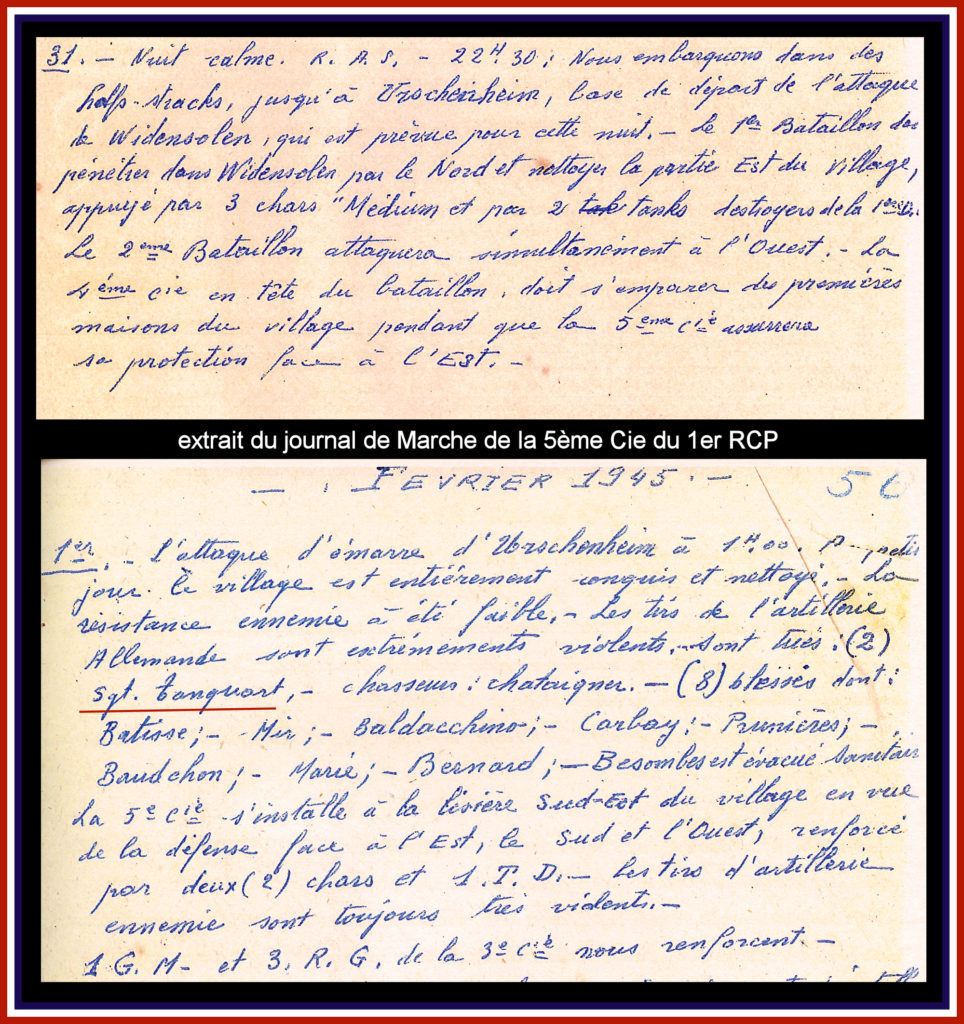

Le 7 décembre 1944 la compagnie quitte Villevieux en direction de Gerstheim(67) qu’elle atteint le 8 et où elle reçoit le 9 la visite du Général Leclerc. Le 1er RCP va combattre dans ce secteur avec la 2ème DB.

Le 14 le 1er bataillon attaque Bindernheim avec en tête la 5ème Cie.

Début janvier on retrouve la 5ème Cie à Orbey. Elle entre dans Jebsheim le 27 et va devoir combattre de maison en maison par des température polaires face aux redoutables troupes de montagne des 136ème et 137ème gebirgsjäger régiment.

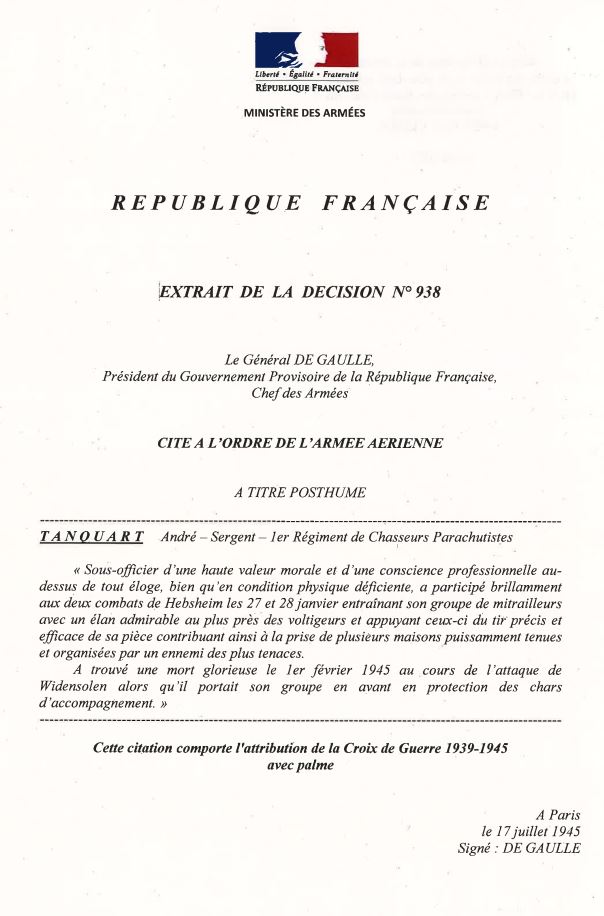

Le sergent Tanquart obtient 2 citations pour son action lors des combats de Bindernheim(67) en décembre 1944 et de Jebsheim & Widensolen en 1945 (à titre posthume) où il fera le sacrifice ultime, dans sa vingt-cinquième année, en plein combat pour la libération du dernier village cité.

Citation 1 : « Brillant chef d’escouade, d’une connaissance et d’un allant au-dessus de tout éloge. Sans cesse en pointe, entraînant ses hommes à toujours obtenir le meilleur rendement. S’est particulièrement fait remarqué le 14 décembre 1944 au cours de l’attaque de Binderheim en conduisant son groupe avec un élan irrésistible malgré les violences des bombardements et les tirs d’armes automatiques ennemies.

Signé FAURE . Sétif le 15/10/46

Citation 2 : « Sous-officier d’une haute valeur morale et d’une conscience professionnelle au-dessus de tout éloge, bien qu’en condition physique déficiente, a participé brillamment aux durs combats de Jebsheim les 27 et 28 janvier 1945 entrainant son groupe de mitrailleurs avec un élan admirable au plus près des voltigeurs et appuyant ceux-ci du tir précis et efficace de sa pièce contribuant ainsi à la prise de plusieurs maisons puissamment tenus et organisées par un ennemi des plus tenaces.

A trouvé une mort glorieuse le 1er février 1945 au cours de l’attaque de Widensolen alors qu’il portait son groupe en avant, en protection des chars d’accompagnement ».

Cette citation à titre posthume à l’ordre de l’Armée Aérienne a été homologuée le 17/7/45 par décision n°938 du Président du gouvernement provisoire de la république Française.

Cette publication est dédiée à tous nos glorieux ‘’Rapaces’’ du 1er RCP.

Une pensée particulière pour les 129 tués et 339 blessés de la campagne des Vosges et les 176 tués et 512 blessés de la campagne d’Alsace.

Par Saint-Michel vive les Paras !

Ps : nous profitons de cette publication pour lancer un « appel » pour trouver une photo du sergent Tanquart afin de mettre un visage sur cet homme d’exception et compléter notre fonds documentaire.

Sources photos et documentation : Livres de Robert Wagener – ECPA – archives départementales – jmo de la 5ème Cie du 1er RCP.

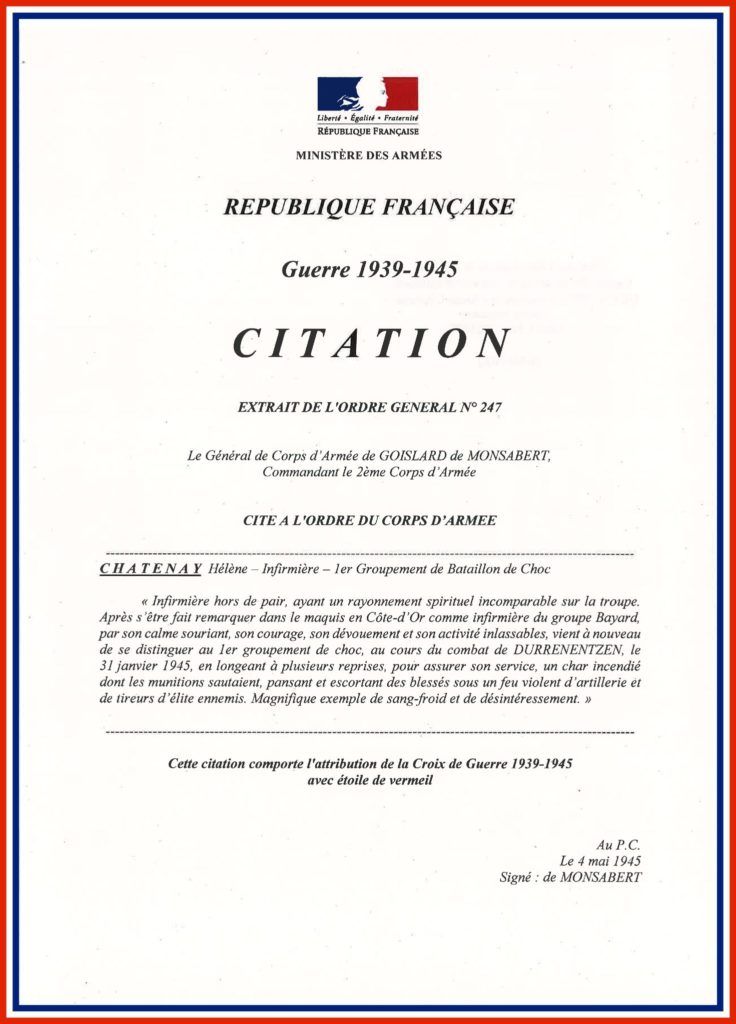

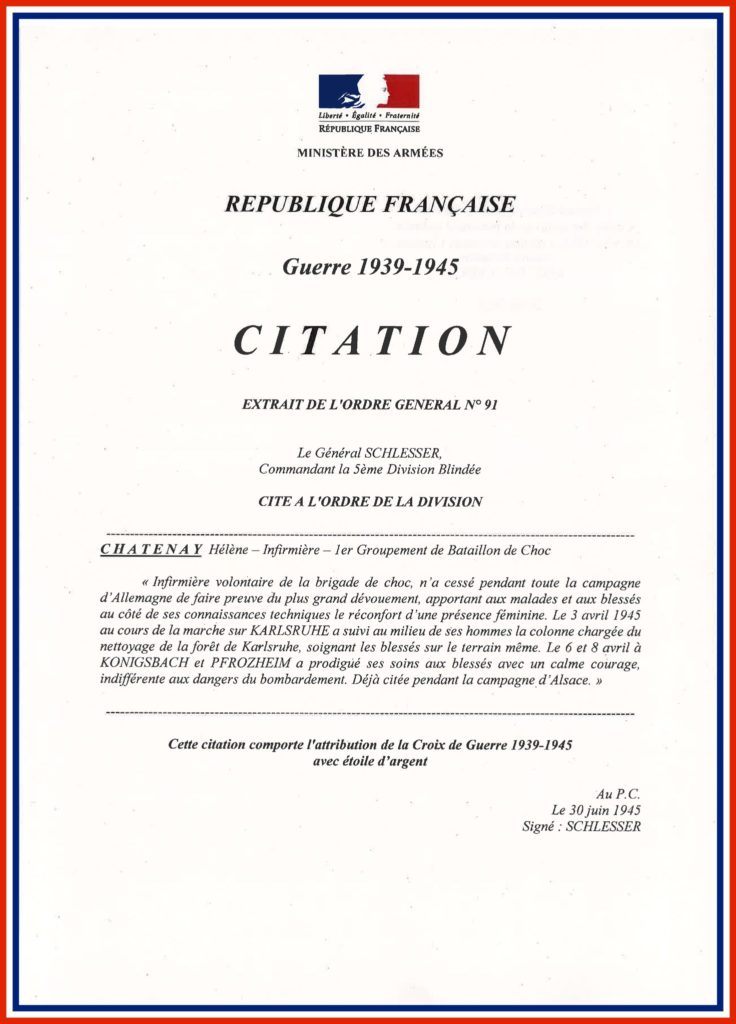

Hélène CHATENAY 1924 – 1974

Bataillon de Choc…hommage à Mademoiselle Hélène CHATENAY…une femme d’exception !

Je suis née le 21 septembre 1924 à Montbard (21) et je m’engage volontairement comme infirmière pour la durée de la guerre le 1er septembre 1944, à tout juste vingt ans au Bataillon Bayard (maquis de Côte-d’Or) et je suis affectée à celui-ci le 1/10/1944.

Je passe au 1er Commando d’Accompagnement du Commando de France (mi- janvier 1945 il devient la 5ème Compagnie du 1er Bataillon de Choc). Je participe héroïquement à la Campagne d’Alsace et d’Allemagne, au plus près des combats pour venir en aide aux blessés, au mépris de tous les dangers.

Pour son engagement elle est citée une première fois, lors de la campagne d’Alsace à l’ordre du Corps d’Armée par le Général de Goislard de Monsabert en mai 1945 :

« Infirmière hors pair, ayant un rayonnement spirituel incomparable, s’est fait remarquer dans le maquis de la Côte-d’Or comme infirmière du groupe Bayard, par son calme souriant, son courage, son dévouement et son activité inlassable, vient à nouveau de se distinguer au 1er Groupement de Choc, au cours du combat de DURRENENTZEN(68), le 31 janvier 1945, en longeant à plusieurs reprises pour assurer son service, un char incendié dont les munitions sautaient, pansant et escortant des blessés sous un feu violent d’artillerie et de tireurs d’élite ennemis. Magnifique exemple de sang-froid et de désintéressement. »

Cette citation comporte l’attribution de la Croix de guerre avec étoile de vermeil.

Pour ses actions lors de la campagne d’Allemagne elle est distinguée une seconde fois à l’ordre de la Division par le Général Schlesser, commandant la 5ème DB en juin 1945.

« Infirmière volontaire de la Brigade de Choc, n’a cessé pendant toute la campagne d’Allemagne de faire preuve du plus grand dévouement, apportant aux malades et aux blessés au côté de ses connaissances techniques le réconfort d’une présence féminine. Le 3 avril 1945 au cours de la marche sur KARLSRUHE a suivi au milieu de ses hommes la colonne chargée du nettoyage de la forêt de KARLSRUHE, soignant les blessés sur le terrain même. Le 6 et 8 avril à KONIGSBACH et PFORZHEIM a prodigué ses soins aux blessés avec un calme courage, indifférente aux dangers du bombardement. Déjà citée pendant la campagne d’Alsace.

Cette citation comporte l’attribution de la Croix de guerre avec étoile d’argent.

Elle décède le 22 septembre 1974 à Montbard à l’âge de 50 ans seulement.

Merci Madame pour votre engagement au service de la France, de nos civils et militaires…nous ne vous oublierons pas !

Nous remercions Henri Simorre, grand spécialiste du Bataillon de Choc pour les informations et photos mises à disposition pour la rédaction et l’illustration de ce portrait.

Si l’Histoire du bataillon de Choc vous intéresse : https://1erbataillondechoc.forumactif.com/

Gaston Aimé RIBUN 1924 – 1990

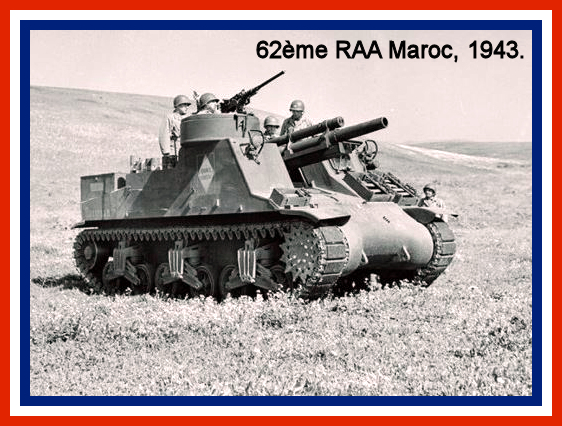

Hommage à Gaston RIBUN et ses camarades du 62ème Régiment d’Artillerie d’Afrique de la 5ème DB…

Gaston RIBUN est né le 22/05/1924 à St-Usuge en Saône et Loire.

Il s’engage volontairement pour 3 ans le 30/10/1942 au titre du 62ème RAA (Le 62ème RAA est crée le 1 mai 1927 à partir des groupes d’artillerie stationnés en Tunisie), et provisoirement au 35ème Régiment d’Artillerie en zone libre. son contrat est homologué à l’intendance militaire de Périgueux sous le n°171 le 23/11/42.

Suite à l’invasion par les allemands de la zone libre il est placé en congé d’Armistice à compter du 1 mars 1943.

Il quitte la France pour l’Espagne.

Après quelques mois d’emprisonnement il est libéré par l’intermédiaire de la Croix-Rouge et rejoint l’A.F.N et s’engage au 62e Régiment d’Artillerie d’Afrique le 1 novembre 1943.

Avec une poignée de ses camarades, évadés de France, ils seront présentés au Général de Lattre de Tassigny (devant l’ensemble de son état-major) qui les félicite pour leur courage.

Il est formé comme pilote-canonnier sur Obusiers automoteurs de 105 mm M7 Priest équipant l’artillerie Divisionnaire de la 5ème DB. Il embarque à Oran le 14 septembre pour débarquer à Saint-Raphaël le 20 septembre 1944.

Il est de tous les combats avec son unité et la 5ème DB pendant la campagne de libération de la France. Il participe aux terribles combats de la poche de Colmar puis à la campagne d’Allemagne qu’il terminera en Autriche au bord du lac de Constance. Du 9 mai au 24 octobre 1945 il fait parti des troupes d’occupation. Il est dirigé fin octobre vers le CIAC d’Altkirch(68) et est démobilisé le 3 novembre 1945.

La majorité de ses papiers militaires et médailles ont été dispersés à son décès mais son fils se souvient qu’il conservait précieusement après guerre une carte postale du Général Schlesser (Combat Command 4) avec la mention : « La 5e D.B n’oublie pas».

Gaston RIBUN est décédé le 27 septembre 1990 à Bron (69).

Bien des années plus tard, en 1975 prenant exemple sur lui, son fils s’engage pour servir dans l’Infanterie de Marine qu’il a quitté en tant que sous-officier après 27 ans de bons et loyaux services.

Son petit-fils a repris le flambeau, après sa scolarité au Lycée Militaire d’Aix-en-Provence, après avoir incorporé l’Ecole Nationale des Sous-Officiers d’Active (ENSOA de Saint-Maixent), jeune sergent choisit l’Arme des Transmissions. Par la suite il réussit le concours d’officiers de l’Ecole Militaire Interarmes (EMIA) et sert depuis comme officier supérieur au 61e Régiment d’Artillerie… « la boucle est bouclée ». Un engagement au service de la France qui perdure depuis trois générations dans la famille RIBUN.

Nous remercions chaleureusement son fils pour le partage de son histoire familiale.

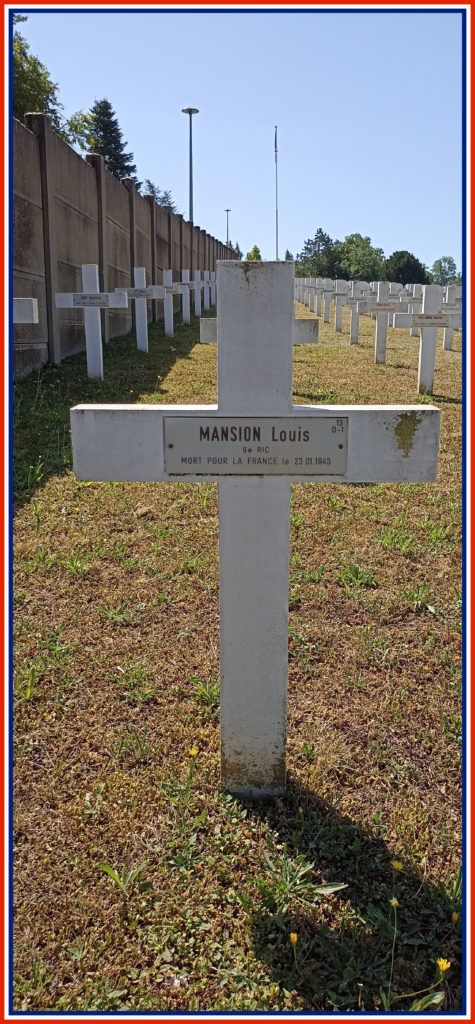

Guy Edouard Georges HUBER 1925 – 1945

Je m’appelle Guy HUBER, je suis né à Paris le 19 août 1945.

Avant de m’engager volontairement le 9/11/1944 pour 3 ans au titre du service général des troupes coloniales j’étais tourneur en métallurgie.

Je suis affecté à la 7ème compagnie (II Bataillon) du 6ème Régiment d’Infanterie Coloniale (6ème RIC).

J’ai été tué par éclats d’obus à Kingersheim (68) le 23/01/1945 lors d’un des nombreux bombardements de l’artillerie allemande.

Depuis le 20 janvier 1945 le 6ème RIC a perdu 65 officiers, sous-officiers ou soldats tués ou blessés.

Je repose pour l’éternité avec mes frères d’armes à la Nécropole Nationale de Mulhouse « Les Vallons » où l’on dénombre 1675 corps de soldats français ou étrangers, résistants, prisonniers de guerre et requis au service du travail obligatoire, de toutes les confessions.

Guy HUBER est cité à l’ordre de la Brigade par décision n°7 à titre posthume -HUBER Guy Edouard Georges – 2ème Classe – 6ème RIC – classe 1945 – matricule 47114 – recrutement 1ère région :

« Soldat brave et courageux. A trouvé une mort glorieuse au cours du combat de Kingersheim (68) le 23 janvier 1945 ».

A paris le 22/03/1952 signé P de CHEVIGNE (Pierre de Chevigné – Secrétaire d’État à la Guerre de 1951 à 1954).

En 1952 on lui décerne la Médaille Militaire par décret en date du 23/05/1952 JO n°128 du 27/5/1952 page 5351 à titre posthume avec la citation : HUBER Guy Edouard Georges – 2ème Classe – 6ème RIC – classe 1945 – matricule 47114 – recrutement 1ère région :

« Soldat brave et courageux. A trouvé une mort glorieuse au cours du combat de Kingersheim (68) le 23 janvier 1945. A été cité. »

A Paris le 23/05/1952 signé Vincent AURIOL (Président de la République de 1947 à 1954).

Les autres soldats du 6ème RIC tués le 23/01/1945 et enterrés à la Nécropole Nationale des Vallons :

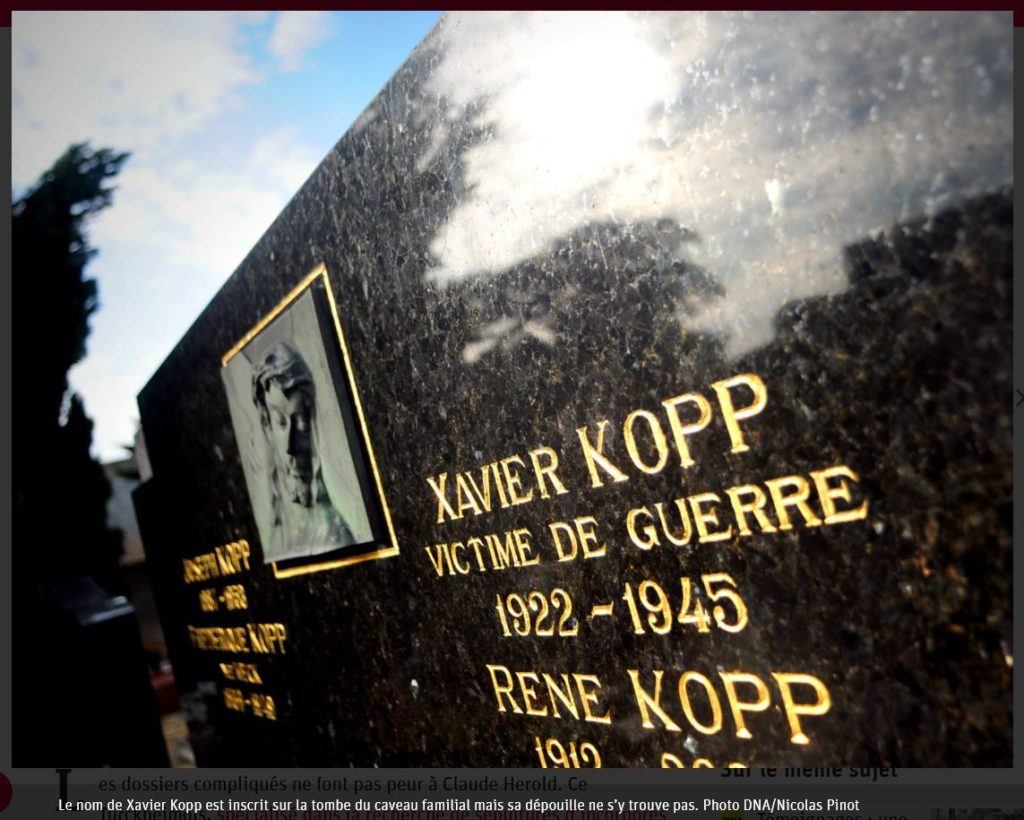

Xavier KOPP 1922 – 1945

Le mystère « Xavier Kopp »…incorporé de force, évadé puis tué par un soldat américain à Colmar le 4 février 1945…

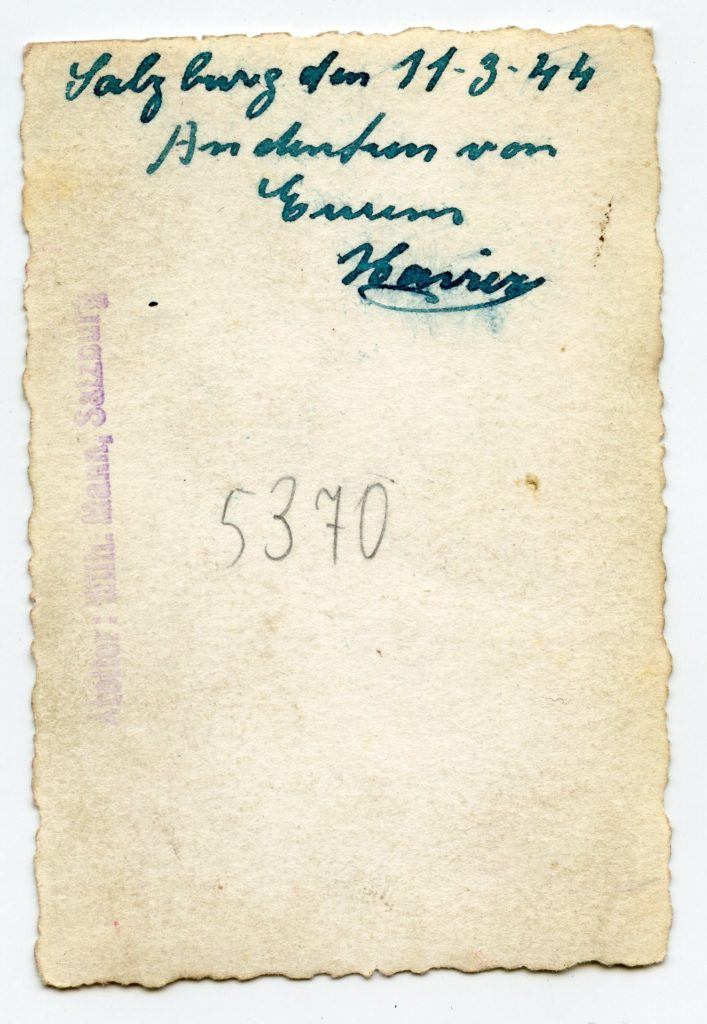

Incorporé de force en 1942 dans l’armée allemande, Xavier Kopp, un enfant de Niederhergheim (68), s’évade de son unité à la faveur d’une permission en Alsace, juste avant le début des combats de la Poche de Colmar. Deux jours après la libération de Colmar, il est exécuté en pleine rue par un soldat américain. Sa dépouille n’a jamais été retrouvée.

Son histoire…

Originaire de Niederhergheim, cet homme, né en 1922, était le fils du forgeron du village, Joseph, et de Frédérique Weck, originaire de Gueberschwihr. Le couple a eu huit enfants dont quatre garçons. Seul Xavier a été happé par l’armée d’occupation. Chez les Kopp, on n’aimait pas trop les Allemands. Le cœur battait français, surtout depuis la nazification de la région.

Déporté car il avait fait la forte tête…

Xavier était une forte tête. Dans l’un de ses ouvrages (*), l’historien Nicolas Mengus relate l’opposition de plusieurs jeunes du village, tous nés en 1922, qui ne veulent pas rejoindre l’armée allemande. Nous sommes fin 1942, peu de temps après la promulgation du décret du 25/08/1942 du gauleiter Wagner instaurant l’incorporation de force. « Lors du passage au conseil de révision pour la Wehrmacht, Xavier Kopp refuse, avec sept camarades, de signer son wehrpass (livret militaire). La sanction tombe aussitôt : c’est l’internement au camp de redressement de Schirmeck(67). Mais cela n’est qu’un contretemps avant l’incorporation.

Du 19 septembre au 2 octobre, Xavier Kopp est donc interné dans le camp de sécurité bas-rhinois, puis rejoint de force les rangs de l’armée allemande. Il a été incorporé dans la 2ème Gebirgs-Division (troupes de Montagne composé principalement de soldats autrichiens) mais on ne sait rien de son parcours ni dans quel régiment il a été versé. La 2ème Gebirgs-Division était stationnée en Finlande.

De retour en Alsace en septembre 1944…

Xavier Kopp est retourné en Alsace en septembre 44 à la faveur d’une permission. Il décide alors de ne pas retourner dans son régiment et se cache dans un premier temps dans le village natal de sa mère. Dans un précieux témoignage manuscrit datant de 1947, Joseph Kopp confirme en effet que son fils a réussi à déserter et « se serait caché à Gueberschwihr puis à Colmar chez une cousine».

Janvier 1945, la Poche de Colmar s’est formée depuis le début de l’hiver et les Allemands fortifient ce bout de terre qu’ils considèrent comme partie intégrante du Reich. Les forces Franco-américaine lancent l’offensive finale le 20 janvier. Grussenheim, Jebsheim, Widensolen, les villages de la plaine sont libérés à la suite de terribles combats, quelquefois au corps à corps. Le 2 février, Colmar sort les bannières tricolores après l’arrivée des blindés du général Schlesser. du Combat Command 4 de la 5ème DB. Des tireurs embusqués font toutefois mouche. Le bataillon de choc et le 1er régiment de chasseurs parachutistes sont chargés de nettoyer la ville.

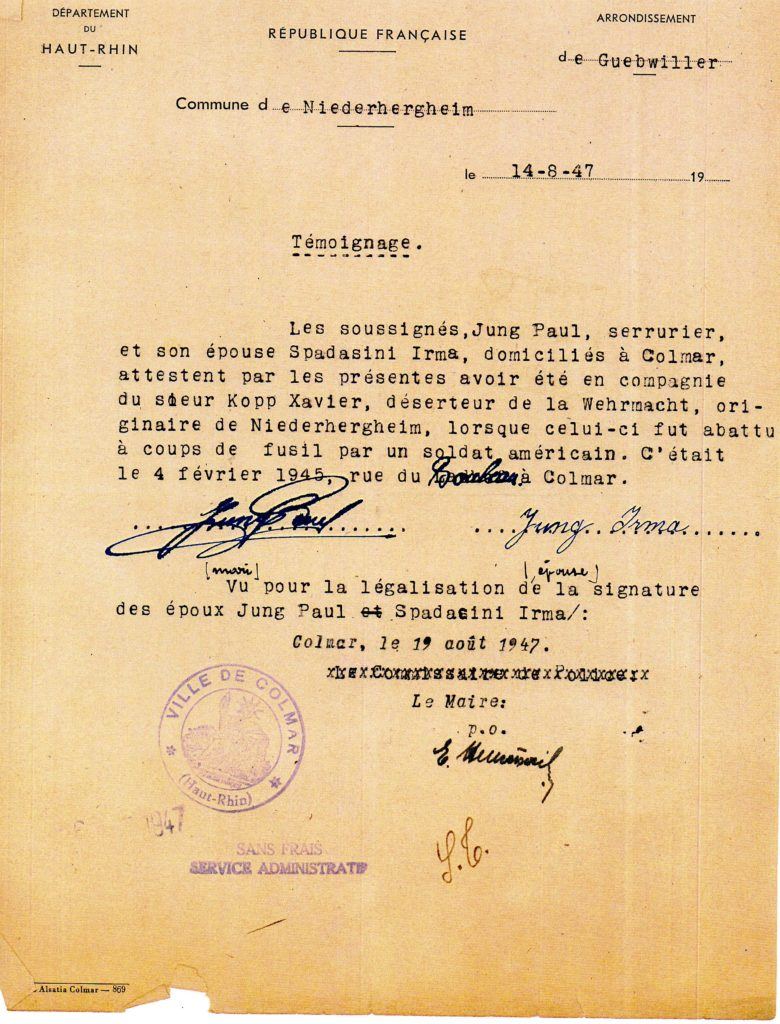

« Abattu à coups de fusil »…pas vraiment…

Le 4 février, Xavier Kopp sort de sa cachette. « Dans l’allégresse générale qui suivit la libération de Colmar, mon fils eut l’imprudence de s’aventurer dans la rue habillé moitié civil, moitié militaire allemand, écrit Joseph Kopp en 1947 dans une lettre adressée au ministère des Anciens combattants. Il fut saisi par les troupes américaines et fusillé ».

Fusillé, vraiment ? Un autre témoignage diffère. Il provient d’Irma Spadacini et Paul Jung, qui vivaient rue du Chêne à Colmar et ont été témoins de la scène. Ils attestent, dans un document datant du 19 août 1947, « avoir été en compagnie » de Xavier Kopp ce 4 février 45 lorsque celui-ci fut exécuté à bout portant par un soldat américain » rue du Bouleau, dans le quartier de la Soie.

En 1957, reconnu « mort pour la France »…

Comble de malheur pour les Kopp, en plus de perdre leur fils deux jours après la libération, ils n’ont pas pu faire leur deuil car la dépouille de Xavier Kopp n’a pu être récupérée par la famille. En août 1947, Joseph indique bien, dans une demande d’établissement d’un acte de décès pour son fils, que son corps « amené à une destination inconnue, n’a pu être retrouvé jusqu’à ce jour ». L’acte de décès est enregistré en février 1948.

Le 2 décembre 1957, l’incorporé de force est reconnu « mort pour la France » après une enquête de moralité menée par la préfecture. Dans une lettre adressée au ministre des Anciens combattants, le représentant de l’Etat spécifie que le « comportement national » de Xavier Kopp et de sa famille « a été sans reproche ». Le nom de Xavier Kopp figure sur le monument aux morts de la commune. Il est aussi gravé sur la pierre tombale du caveau familial où reposent ses parents.

Mais le corps ?

Après vérification, la mairie de Niederhergheim indique ne détenir aucun document relatif à une inhumation du jeune Kopp dans le caveau familial. Contacté par l’office national des anciens combattants du Haut-Rhin, le pôle des sépultures de guerre à Metz a cherché à localiser la sépulture perpétuelle de Xavier Kopp, sans succès.

Le corps aurait pu être inhumé dans un cimetière provisoire qui avait été aménagé à l’angle des rues du Ladhof et du Pigeon, non loin du quartier de la Soie, lors des combats de la Poche de Colmar. Ce que confirme Marie-Joseph Bopp dans son ouvrage Ma ville à l’heure nazie (la Nuée Bleue). « Les enterrements ne purent plus se faire au cimetière exposé au feu de l’artillerie américaine, relate-t-il. Les cercueils étaient provisoirement enterrés dans le parc du monument aux morts » du Ladhof.

Après-guerre, ces cercueils ont sûrement été exhumés pour être enterrés au Ladhof ou dans des cimetières militaires. Or, là encore, aucune trace de Xavier Kopp à Colmar ou à la nécropole allemande de Bergheim où se trouve une centaine de tombes portant mention « soldat inconnu » .

Le mystère demeure concernant sa dernière demeure où nous l’espérons il repose en paix.

NB : un témoignage troublant :

Marie-Thérèse Fréchard n’est plus de ce monde mais elle avait témoigné en 1995 dans les DNA à l’occasion du 50e anniversaire de la Libération de Colmar. Cette Colmarienne avait neuf ans à l’époque et se souvenait parfaitement de ces journées de janvier et février 1945. Sa famille habitait rue du Bouleau dans le quartier de la Soie. Le 4 février, elle se rappelle avoir vu arriver dans la rue des voisins qui habitaient rue du Chêne. « Ils étaient accompagnés de leurs deux enfants et d’un jeune homme que je ne connaissais pas, disait-elle. Il était habillé d’une vareuse civile mais il portait des bottes et un pantalon d’uniforme allemand. Sans doute un Malgré-Nous déserteur qui s’était caché ».

« Il a menacé tout le monde »

Marie-Thérèse poursuit : « Un sous-officier américain a arrêté le groupe. Il a demandé ses papiers au jeune homme et, sans explication, a sorti son revolver et lui a tiré dessus à plusieurs reprises. Il a été tué sur le coup. Quelques minutes plus tard, un policier auxiliaire qui parlait l’anglais a expliqué à l’Américain qu’il venait de tuer un Alsacien. L’autre, alors, s’est affolé et a menacé tout le monde de son arme. Nous avons couru nous cacher dans notre maison ».

Puukko (couteau traditionnel finlandais) de Xavier Kopp sur lequel a été gravé un renne, qui est l’insigne de la 2ème Gebirgs-Division.

Xavier avait offert son couteau à son frère ainé René Kopp (né en 1912) qui lui même l’a donné après-guerre à son fils prénommé également René et qui l’a prêté au Musée Mémorial afin de l’exposer et perpétuer la mémoire de Xavier Kopp.

Tous nos remerciements à la Famille Kopp pour leur confiance et le prêt du couteau au Musée Mémorial.

sources : Famille Kopp – Claude Herold – DNA – Les Malgré-Nous de Nicolas Mengus (édition ouest France, 2019).

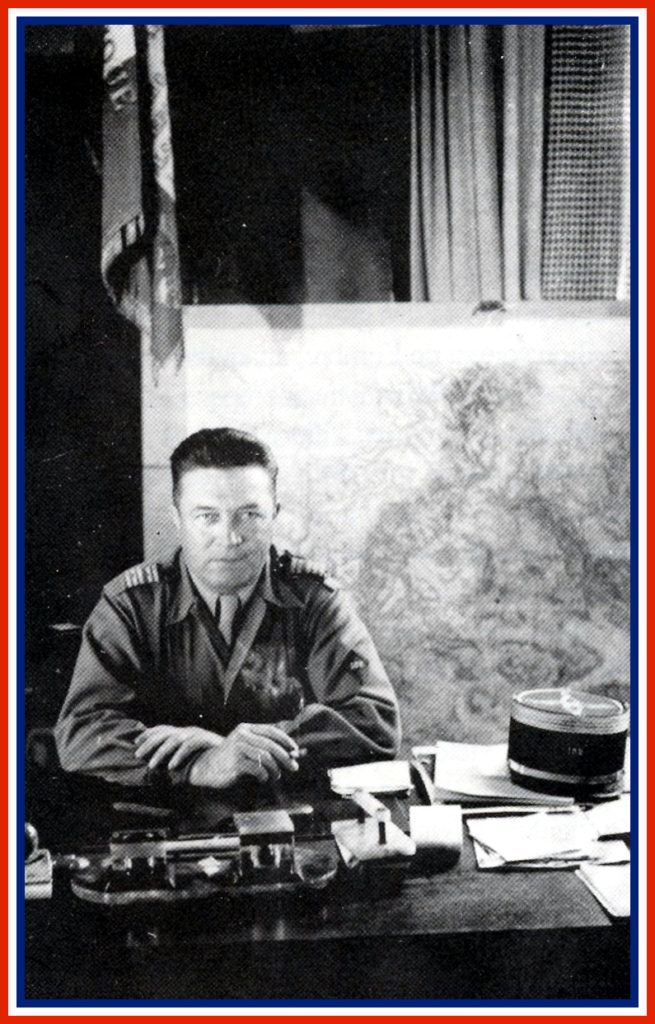

Marcel COLLIOU 1897 – 1963

Porte-documents US, jumelles avec étui et le tampon personnel du Colonel Marcel COLLIOU alias « Roussel » membre des maquis du Bourbonnais. Le groupement Roussel devint la division d’Auvergne, puis demi-brigade. Chef de corps du régiment d’Auvergne, son unité fut autorisée le 21 novembre 1944 à porter le nom du régiment cher à son cœur : le 152ème Régiment d’Infanterie. Le 10 février 1945 à Colmar le Général de GAULLE lui remet officiellement le drapeau régimentaire du 152ème RI. Cet ensemble est complété par un bonnet de police de sergent et quelques insignes tissus du 152ème RI « les Diables Rouges ».

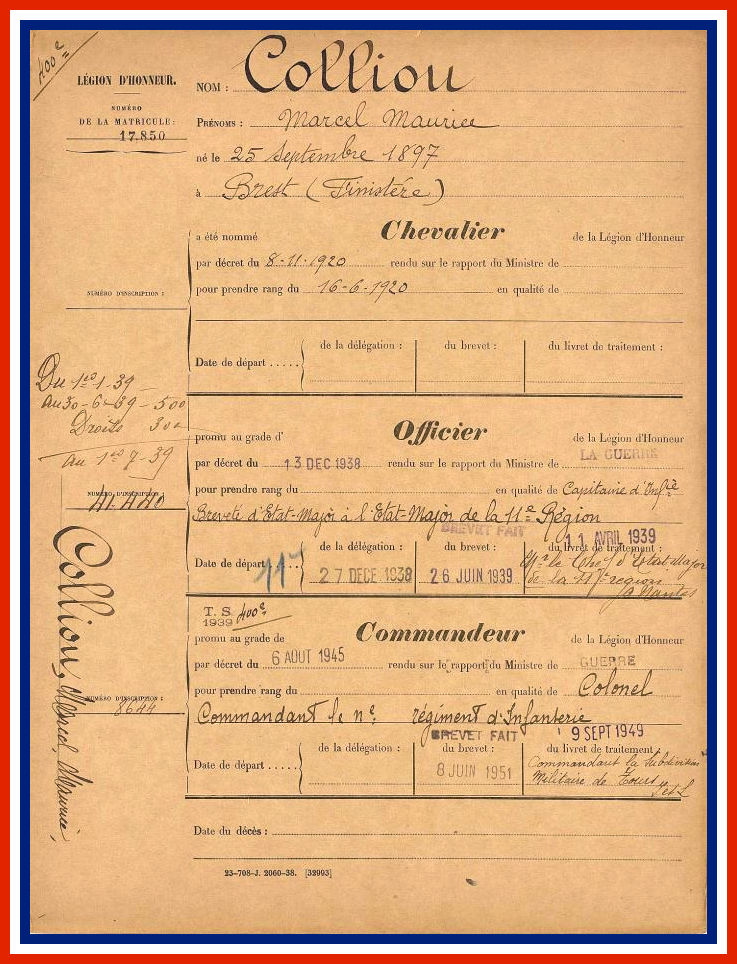

Marcel COLLIOU est né le 25 septembre 1897 à Brest dans le Finistère (29).

Il interrompt à 18 ans ses études pour s’engager dans l’armée française le 6 juillet 1915 et est affecté au 71ème Régiment d’Infanterie en tant que simple soldat de 2ème classe.

Bien noté, il se distingue rapidement : il est nommé caporal en août, le mois suivant sergent, puis aspirant le 15 octobre 1916 après avoir suivi le peloton d’élèves officiers d’active.

En septembre 1917 il est nommé au grade de sous-lieutenant et rejoint le 6ème Régiment d’Infanterie avec lequel il combat à Verdun, sur l’Aisne et participe à l’offensive finale victorieuse en 1918.

Pour ses actions et sa tenue au feu il obtint la Croix de guerre avec 4 citations dont une à l’ordre de l’Armée.

Il est nommé lieutenant en septembre 1919.

En juin 1920 il est fait Chevalier de la Légion d’Honneur.

Il part combattre au Liban avec le 22ème Régiment de Tirailleurs Algériens (22ème RTA) d’août 1920 à janvier 1922 (blessé 1 fois et 3 citations).

En janvier 1923, il suit les cours d’instruction de l’école d’application des chars de combat à Versailles et rejoint le 10 mars 1924 le 551ème Régiment de Chars Lourds.

A cette période il postule également au concours d’admission à l’école supérieure de guerre.

Il est promu au grade capitaine le 27 décembre 1930.

Il est « élève » à l’Ecole Supérieure de Guerre de 1934 à septembre 1936.

A sa sortie Marcel Colliou il rejoint le 1 octobre 1936 le 511ème Régiment de Chars de combat, jusqu’au 29 mai 1937.

Affecté à l’Etat-Major de la 11e région militaire il est au premier bureau de l’Etat-Major du grand quartier général au déclenchement de la seconde guerre mondiale.

Le 16 décembre 1939 il est chef de Bataillon.

Après la défaite en juin 1940, le chef de Bataillon Colliou prend le commandement du IIIème Bataillon du 152ème Régiment d’Infanterie (III/152 RI) stationné à Lapalisse car délocalisé de Colmar vers l’Allier par le régime de Vichy (une Armée d’Armistice de 100 000 hommes est autorisée par l’occupant nazi) et qu’il quitte en 1941 pour suivre des cours d’instruction dans l’artillerie.

Il est démobilisé en novembre 1942. Membre de l’Armée Secrète, il revient dans la région de Lapalisse où il s’emploie à organiser la résistance locale dans le département de l’Allier. Pour l’aider dans cette mission il recontacte ses anciens cadres (principalement du 152ème RI), recrute des volontaires et organise la future lutte armée contre l’occupant nazi.

Le 21 février 1943 il s’entretient secrètement avec le commandant du 152ème RI.

Le 1er mars 1943, un mandat d’arrêt est lancé par la Gestapo contre lui et il entre alors dans la clandestinité et prend le nom de guerre de « Roussel ».

Début juin 1944, les groupes armés qu’il a formé et constitué « sortent de l’ombre » et attaquent victorieusement un train dans le tunnel de La Pacaudière(19/06/1944) et s’emparent du dépôt de munitions de Jaligny dans l’Allier.

Promu au grade de Lieutenant-colonel en octobre 1944.

Membre du maquis du Bourbonnais, le groupement Roussel devient successivement Division d’Auvergne puis Demi-Brigade d’Auvergne puis Régiment d’Auvergne dont son chef de corps est est Marcel Colliou.

Le 21 novembre 1944 amalgamé à la première Armée Française, le Lieutenant-Colonel Colliou reçoit l’autorisation, « chère à son cœur » de rebaptiser son unité 152ème Régiment d’Infanterie (152ème RI), il dira :

« Quand on est 15.2 l’échec n’est pas une défaite, on se relève et on repart…vers la victoire ».

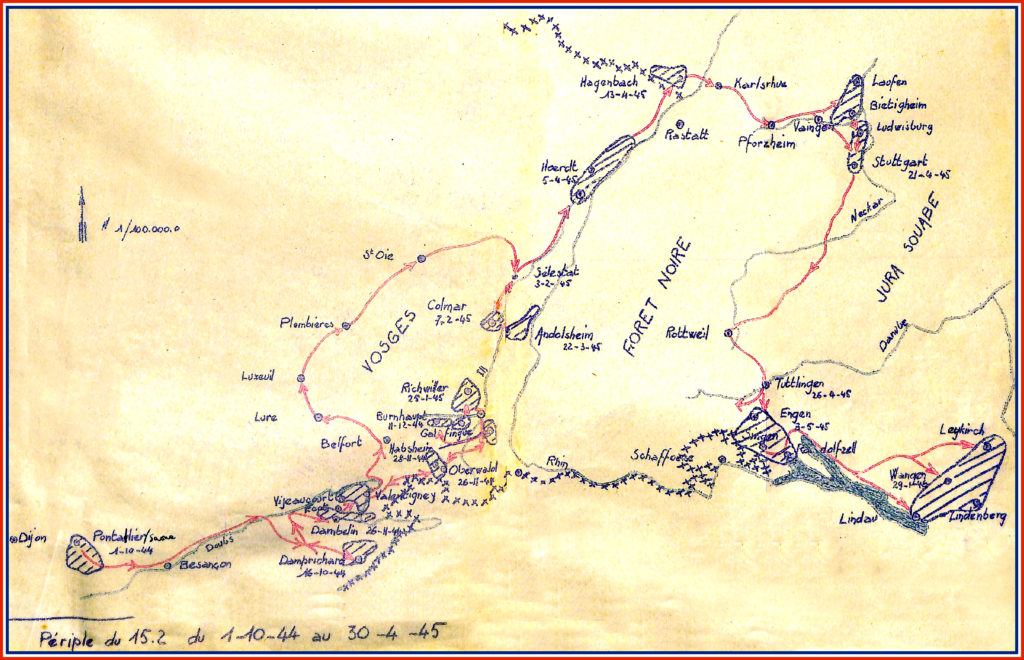

Le 152ème RI va combattre contre l’occupant nazi au sein de la 9ème Division d’Infanterie Coloniale pour libérer le territoire national : dans les boucles du Doubs(1/11 au 23/11/1944), l’Oberwald (23/11-2/12/1944), la Harth (2/12-13/12/1944), la Doller(22/1-2/2/1945), la forêt de Nonenbruck(20/1 au 2/2/1945) ….

Il est promu au grade de Colonel en décembre 1944.

Après avoir reçu son drapeau régimentaire des mains même du Général de Gaulle, place du champs de mars à Colmar(68) le 10 février 1945.

Pendant la campagne d’Allemagne il est à la tête du 152e régiment d’Infanterie avec lequel il entre victorieusement le premier dans Stuttgart le 21 avril 1945 aux bords des rives du Neckar et poursuit jusqu’au lac de Constance où il apprend la fin des hostilités en mai 1945.

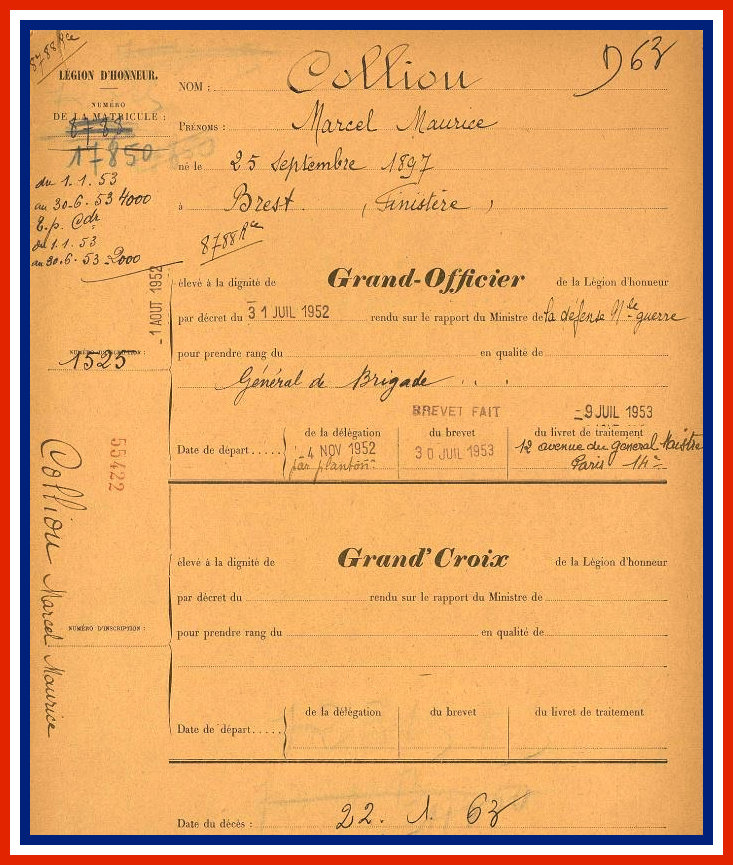

En août 1945 il est élevé au grade de Commandeur de la Légion d’Honneur; il a 48 ans!

Il quitte « son » 152ème RI en avril 1946 pour prendre le commandement de la 1ère Demi-Brigade d’Infanterie.

Il est élevé au grade de Général de Brigade le 15 décembre 1950 puis de Général de Division en 1952.

Il termine sa carrière militaire comme gouverneur de la place de Paris.

Atteint par la limite d’âge de son grade, il est mis en disponibilité en septembre 1955 et cesse tout service actif en 1960.

Il décède à Paris le 22 janvier 1963.

Ses décorations :

Grand Officier de la Légion d’Honneur en1952,

Croix de guerre 11914-1948 avec 4 citations,

Croix de Guerre 1939-1945 avec 2 citations,

Croix de Guerre des théâtres et opérations extérieures avec 3 citations,

Croix du Combattant Volontaire,

Médaille de la Résistance.

sources documentaires et photos : Historique régimentaire du 152ème RI 1944-1945 – Le journal de marche du 1/152 « du Cantal au lac de Constance » – Le 15.2 : Histoire des Diables Rouges de juin 1994 – Les Diables Rouges de Pierre Dufour – internet.

Jean Emile FAIVRE 1922 – 1945

« Cher Jeannot nous ne t’oublierons jamais »…

Hommage à Jean Emile FAIVRE, brevet n°977 du 1er Régiment de Chasseurs Parachutiste, Mort pour la France le 1 février 1945…

Jean FAIVRE est né le 11 septembre 1922 à Paris dans le 8ème arrondissement. Très jeune, à la suite du divorce de ses parents, il rejoint le Territoire de Belfort (90) où il va habiter chez Mme Clémence ALLIMANT (la marraine de son père) qui était Infirmière chez DMC à Cravanche (90).

Il se destine à être boucher et commence son apprentissage dans une boucherie située avenue Jean Jaurès à Belfort, sans le savoir, à seulement quelques mètres de la boulangerie où Francis Garnier (autre futur rapace du 1er RCP et amis de la famille après-guerre – cf extrait article de presse) est apprenti boulanger.

Quand la guerre éclate, il est âgé de 17 ans. Il ne supporte pas l’idée que les allemands puissent envahir la France et occuper le pays cher à son cœur « Il voulait en tuer un »…dixit sa soeur après-guerre. il quitte Belfort dès le début de l’année 1941.

D’après sa soeur il serait parti avec l’un de ses copains pour tenter de rejoindre l’Afrique du Nord en passant par l’Espagne. D’après l’extrait de ses états de services il a souscrit devant le commandant de la Base aérienne de Salon en Provence un engagement volontaire de 4 ans en qualité de soldat de 2ème classe pour servir dans le corps du personnel de service général à compter du 11 mars 1941 à la base aérienne de Blida en Algérie.

Le 13 mars il est affecté à la 4ème compagnie et embarque à Marseille le 17 …débarque à Alger le 19 mars 1941 et arrive à la base aérienne de Blida le 20 mars 1941. Le 1 juillet 1941 il est affecté au CB/9 à Blida. Le 28 juillet 1941 il est « désigné » volontaire pour renfort en A.O.F. et est mis en route le 31 août vers le centre de regroupement de Casablanca au Maroc où il arrive le 3 septembre 1941. Il embarque le 26 septembre et arrive à Dakar, au Sénégal le 3 octobre où il est affecté à la base aérienne de Pluco(base non identifiée à ce jour?).

On perd « sa trace » jusqu’en 1943 où on le retrouve comme « classé » volontaire élève parachutiste via la note 421/A du 27 février 1943 du Général commandant de l’air supérieur et mis en route vers le Bataillon Parachutistes n°1. Rayé des Contrôles à compter du 23 février, il est dirigé sur Bic(?) Dakar le 24 février, embarque le 29 février et arrive à Casablanca le 7 mars 1943. Il est affecté le 1 mars à la compagnie d’Etat-Major du 1er BCP. Suite à l’annonce de sa dissolution le 3 mai 1943 le 1er BCP donne naissance au 1er RCP où Jean Faivre est affecté à la 3ème compagnie comme chasseur au peloton de mortiers.

Il est breveté Le 15 mai 1943 à Fès au Maroc, brevet n° 977.

Son histoire se confond par la suite avec celle de son prestigieux Régiment et son parcours victorieux du Maroc vers l’Italie (en avion) … Rome…une visite au Pape avec son régiment(source familiale)… puis arrivée par avion à Valence… son engagement dans les Vosges qui lui vaudra une citation, pour terminer tragiquement son glorieux parcours pendant la campagne d’Alsace où il effectuera son «dernier saut» au service de sa patrie :

Début octobre 1944, il est blessé et cité pour sa bravoure au le Menil (88) dans les Vosges :

« Chasseur au peloton de mortiers qui a fait preuve d’un beau courage le 6/10/44 au Menil. Blessé par une balle explosive à la jambe, s’est traîné sous les feux violents de l’ennemi jusqu’au point de regroupement de son unité »

Il est évacué sur Besançon (d’après sa famille) où il est soigné puis il rejoint son unité à Vesoul d’après sa sœur (le régiment stationne du 24/25 octobre au 6 novembre 1944 à Saulx-sur-Vesoul).

Il revient à Cravanche pendant sa convalescence pour une permission où il retrouve sa soeur et sa famille pour quelques jours (c’est la dernière fois qu’ils se voient…).

Il est tué par l’ennemi le 1 février 1945 lors des violents combats de libération du village de Widensolen (68) et est enterré dans le cimetière provisoire du 1er RCP à Bergheim(68), tombe N°23(cf croquis) à côté de ses valeureux frères d’armes tombés nombreux au champs d’honneur avec lui pour libérer l’Alsace de l’oppression nazie.

D’après le récit de Robert Wagener on sait qu’une fois Widensolen repris le 1er février aux premières heures, le village est mis sur la défensive et que les pièces « lourdes » c’est-à-dire les mitrailleuses et mortiers de la 3ème compagnie dont fait parti Jean Faivre sont placés aux sorties est et sud de la localité…et que l’artillerie allemande pilonne dès le début de la matinée le village (« un déluge de fer s’abat puis les mortiers allemands pendant des heures ») et tout au long de la journée.

Pour la libération de Widensolen le 1er RCP compte 15 tués (6 par balles et 9 par éclats) et 45 blessés (14 par balles et 31 par éclats). On peut supposer que c’est probablement un éclat d’obus qui a été fatal à Jean Faivre.

Pour la petite histoire sa soeur est décédée dans sa 95ème année en mai 2020 et que la cérémonie mortuaire s’est tenue au cimetière de Brasse (en petit comité à cause de la crise sanitaire), au cœur même de la chapelle où une veillée funèbre avait été organisée après-guerre pour le rapatriement du corps de son frère Jean à Belfort très certainement en 1946-1947.

Cette même sœur qui toute sa vie a « porté » le souvenir de son frère pour qu’on n’oublie pas son engagement et son sacrifice pour une cause juste, a également inculqué cet impérieux devoir mémoriel qui s’inscrit dans l’exaltation de certaines valeurs à son fils et ses petits-enfants.

Ils sont à présent tous les 2 réunis pour l’éternité et font la fierté de leur famille.

Nous remercions chaleureusement Xavier et sa famille pour le partage des archives familiales qui nous ont permis de lui rendre cet hommage.