Pilote de P-47 Thunderbolt

Pilote de P-47 Thunderbolt avec son équipement complet.

Il porte un bonnet de vol type A-11 avec écouteurs radio et un masque à oxygène de type A-14.

Dans sa main gauche il tient son parachute « siège » de type AN-6510 avec son harnais.

Il porte également un blouson en cuir « Flight-Jacket » A-2 et une combinaison de vol de type AN-6550.

Cette combinaison de vol de type AN-6550 est celle de Roger Guillaume(photo ci-dessous), pilote au GC 2/5 « Lafayette » abattu par la Flak (DCA) allemande le 20/11/1944 lors d’une mission de strafing (attaque au sol) où il mitraillait un train en gare de Colmar (68).

Ce modèle de tenue est encore porté pendant l’automne 1944 avant d’être remplacé dans les mois suivants par une tenue de vol mieux adaptée aux terribles conditions météorologiques de l’hiver alsacien de 1944 – 1945.

Henri SCHAUB 1920 – 2019

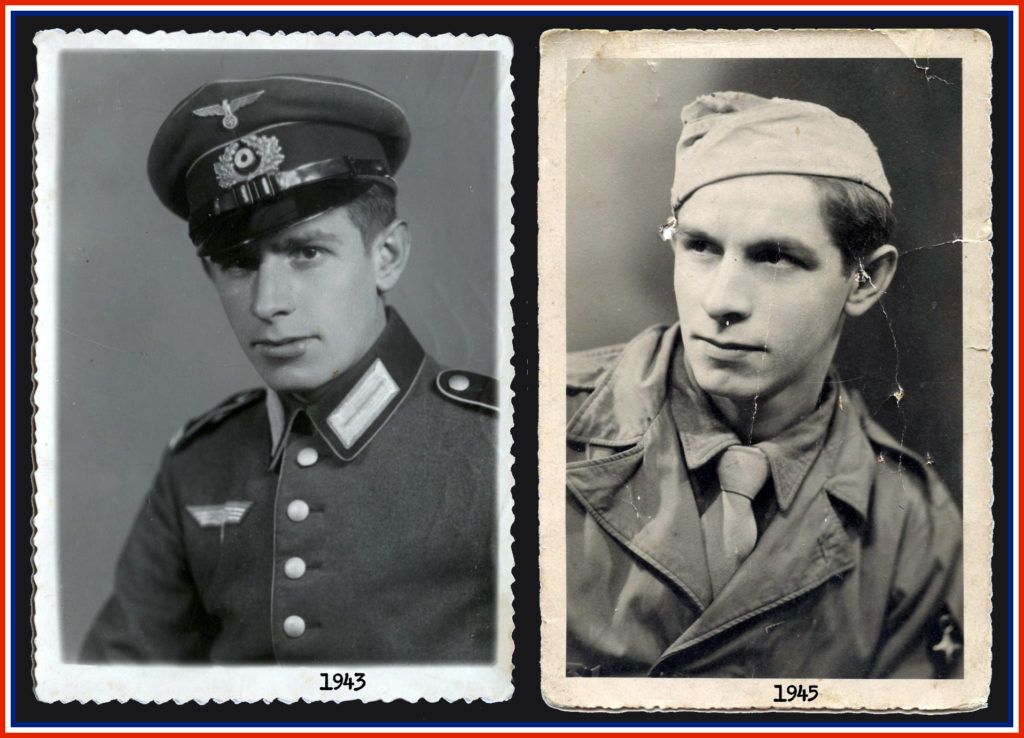

Henri est né le 8 juillet 1920 à WITTELSHEIM en Alsace, il est incorporé de force dans l’ Armée allemande comme 130 000 autres alsaciens et mosellans considérés par les nazis comme allemands de fait.

Ne pouvant s’enfuir (dans le cas contraire sa famille sera immédiatement déporté), il n’aura d’autre choix que de se présenter au service militaire rendu obligatoire par les allemands pour compenser leurs lourdes pertes sur la front russe principalement.

Le 7 août 1943, après son temps d’instruction , il est envoyé sur le front Russe. Lors de son premier combat, il refuse de se battre et se rend aux soldats russes avec quelques uns de ses camarades.

Il est alors interné dans le tristement célèbre Camp 188 de Tambow à 450 kilomètres de Moscou d’où environ 10 000 Alsaciens et Mosellans ne reviendront pas.

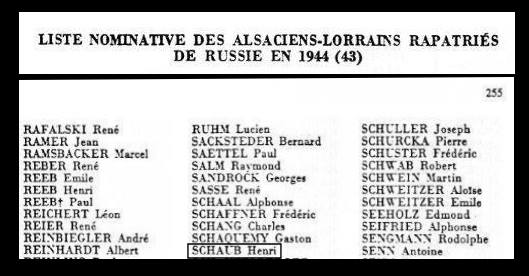

Des négociations en juillet 1944 entre les autorités Russes et le gouvernement provisoire du Général de Gaulle permettent de libérer les 1500 « premiers » prisonniers alsaciens-mosellans (ils seront malheureusement aussi les derniers) dont Henri SCHAUB.

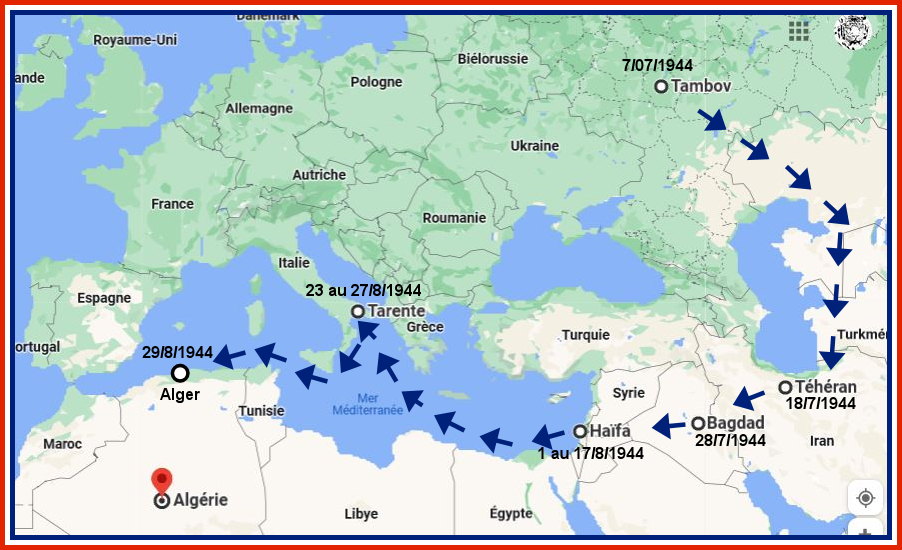

Le 7 juillet 1944 Henri quitte le camp 188 pour un long périple qui passe par l’Iran (arrivée à Téhéran le 18 juillet), l’Irak (Bagdad le 28/7), le port d’Haïfa (y reste du 1 au 17/8) en Palestine, pour longer les côtes égyptiennes, puis Tarente(du 23 au 27/8) et arriver enfin à Alger le 29 août 1944 après avoir parcouru environ 1000 kilomètres.

A Staouéli, dans la banlieue ouest d’Alger où vient d’être créé le Groupe des Commandos de France ; Henri s’y engage.

il veut combattre les nazis pour libérer la France et son Alsace natale de l’envahisseur.

Il est muté au 3ème Commando commandé par le Capitaine BOSMELET.

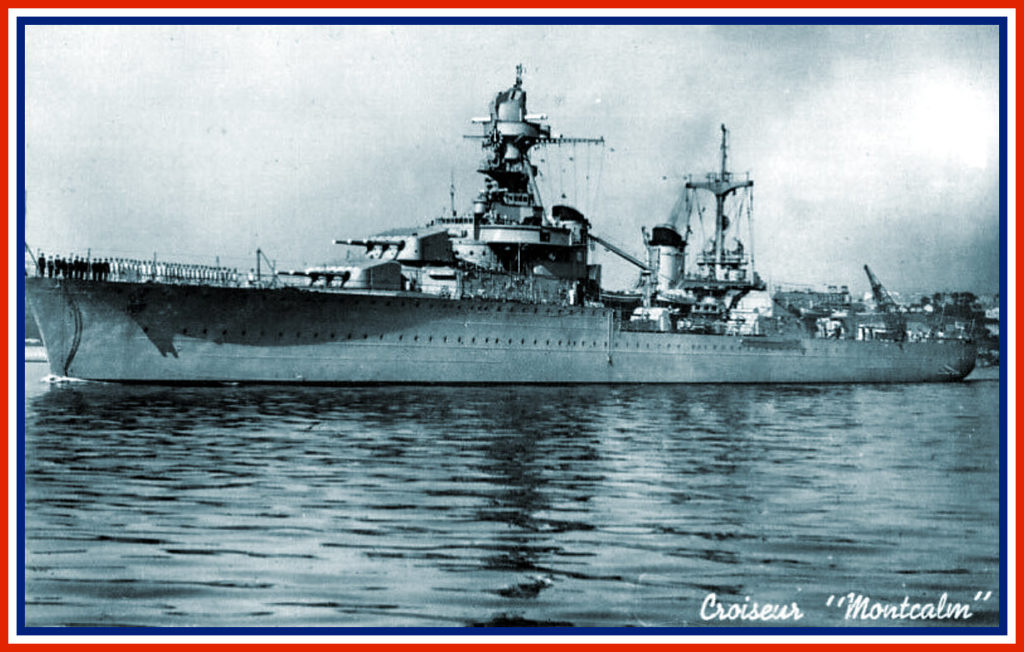

Le 9 octobre 1944, le groupe de Commandos de France embarque sur le croiseur « MONTCALM » dans le port d’ ALGER pour prendre enfin la direction de la France.

Le baptême du feu pour Henri Schaub aura lieu dans les Vosges (Haut du Tôt) puis Essert , la libération de Belfort.

La campagne d’Alsace débute pour lui à Masevaux, puis au Col du Hundsrück, les difficiles combats de libération de Thann , Durrenentzen, Soultzmatt.

Le 3 avril 1945 commence pour lui la campagne d’ Allemagne…

…qui se terminera en Autriche : que de chemin parcouru mais malheureusement avec la perte de nombreux valeureux et très chers camarades…qu’il n’oubliera jamais.

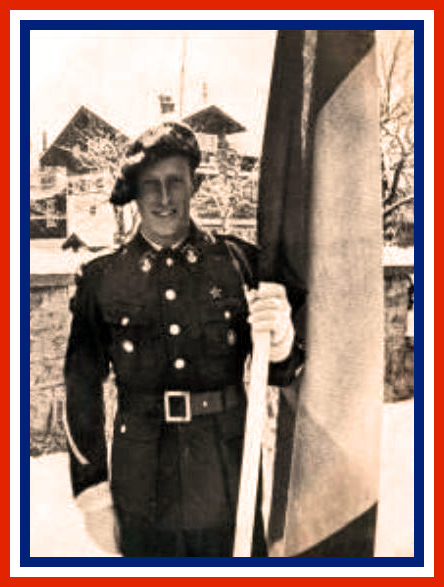

Le 7 mai 1945 Henri Schaub avec quelques camarades du 3ème Commando, aux ordres du Capitaine SOBRA feront flotter le drapeau du Commando de France au sommet de l’Arlberg à 1793 mètres d’altitude.

Henri est démobilisé et rayé des contrôles de l’Armée le 29 janvier 1946.

Après-guerre il sera cuisinier et fera carrière dans la restauration.

Jusqu’à ses derniers jours il assista à toutes les commémorations de Masevaux , Durrenentzen et Soultzmatt en particulier.

Henri SCHAUB nous a quitté le 21 février 2019 à l’âge de 99 ans.

Nous ne l’oublierons pas !

Nous remercions Henri Simorre, grand spécialiste du Bataillon de Choc pour les informations et photos mises à disposition pour la rédaction et l’illustration de ce portrait.

Si l’Histoire du bataillon de Choc vous intéresse : https://1erbataillondechoc.forumactif.com/

Lucien MAURER 1924 – 1991

Du Wehrnummer 24/122/1/8, en passant par le 81G-258213, au matricule 4468003839…

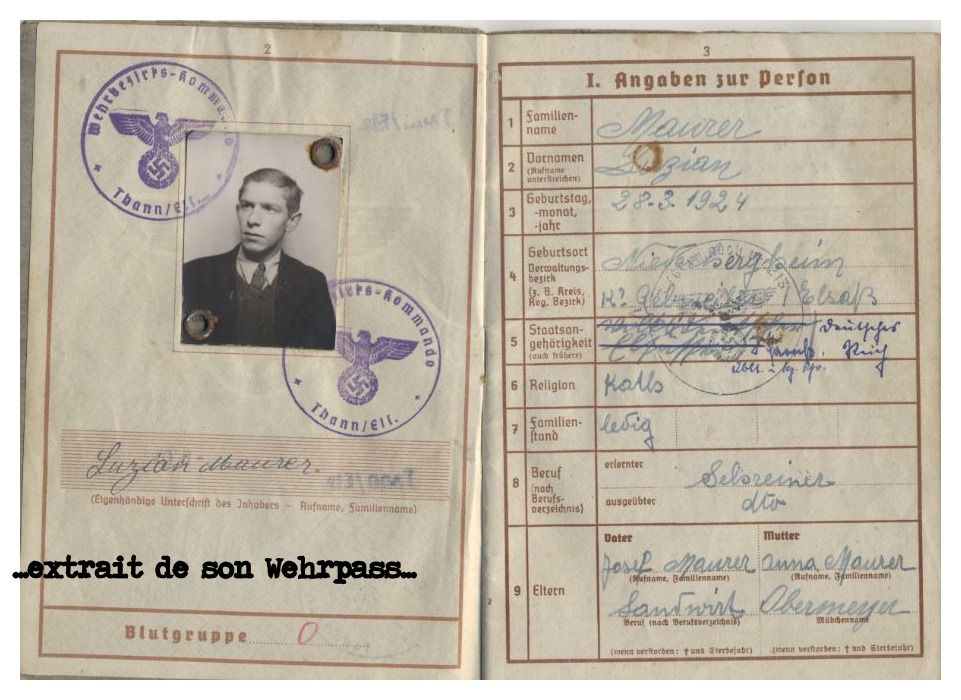

Lucien Maurer est né le 28 mars 1924 dans une famille d’agriculteurs de Niederhergheim(68).

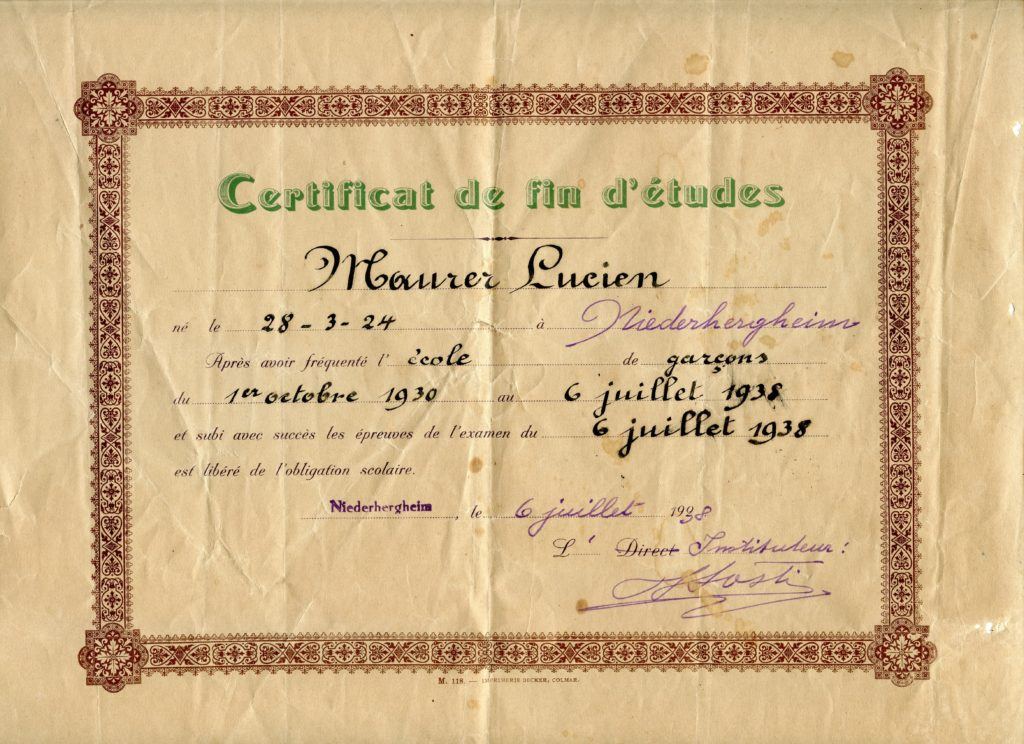

Jusqu’à ses 14 ans il est scolarisé dans l’école communale et obtient son certificat de fin d’études le 6 juillet 1938.

En janvier 1942 il commence son apprentissage pour devenir menuisier mais il sera interrompu du 19 avril au 25 septembre 1942 lorsqu’il doit rejoindre le ReichArbeitDienst (RAD Service obligatoire du travail du Reich) comme tous les alsaciens et mosellans de son âge.

A son retour il retrouve son maître d’apprentissage jusqu’à son incorporation de force dans l’armée allemande le 16 janvier 1943 (son frère ainé Joseph né en 1922 sera également incorporé de force 2 jours avant, le 14 01 1943, mais lui n’en reviendra pas ; il sera tué en Pologne le 23 août 1944).

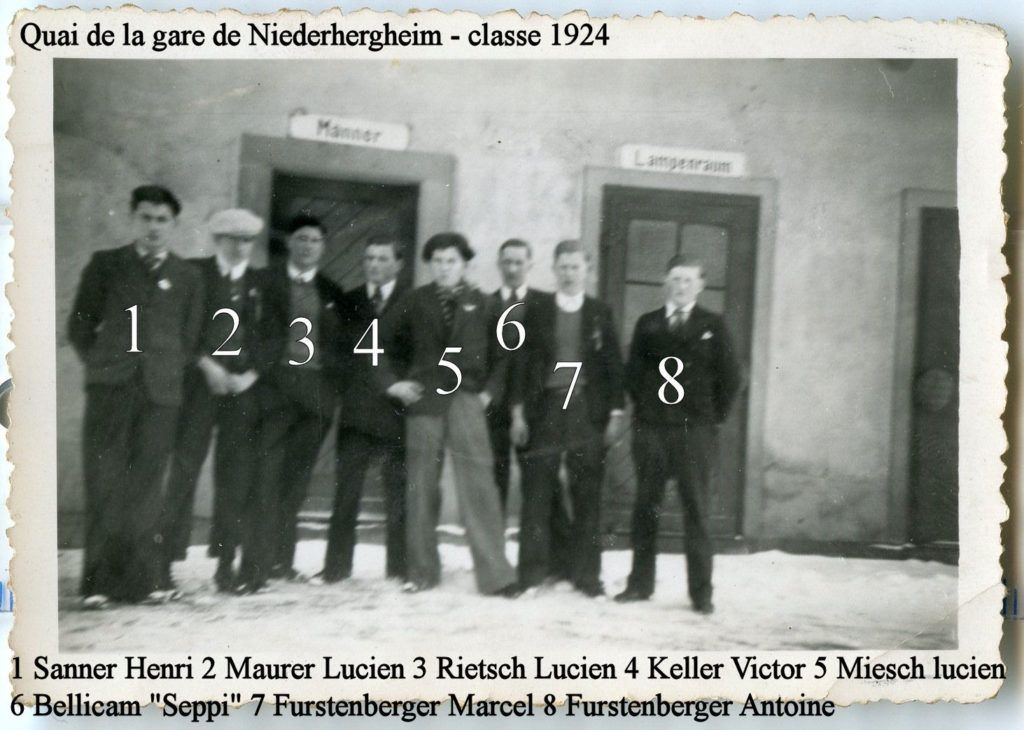

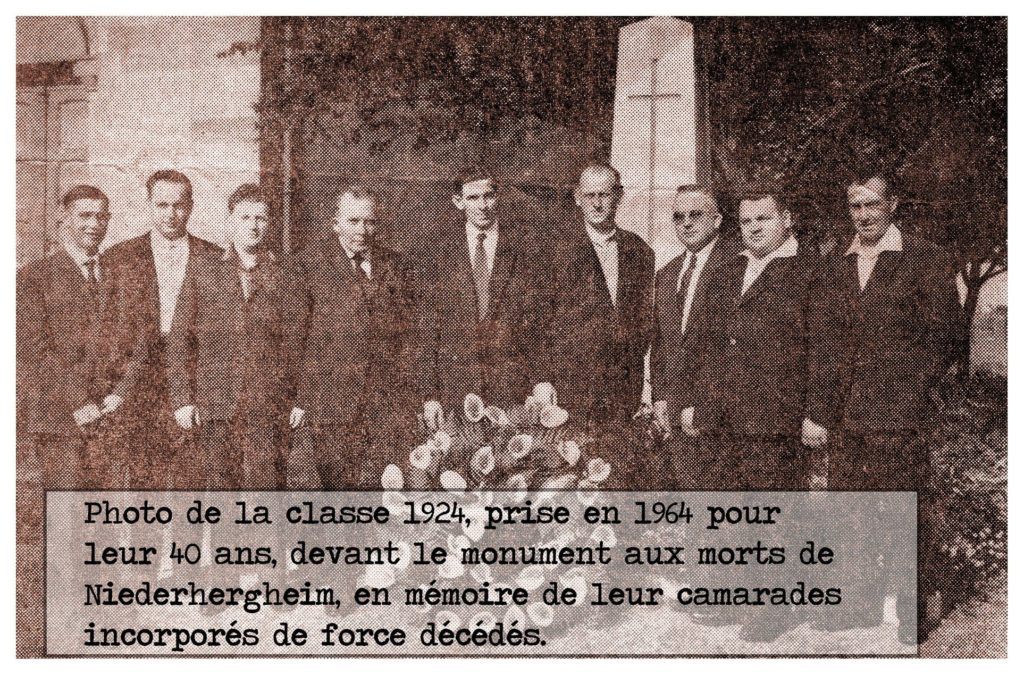

Avant leur départ tous les hommes de la classe 1924 de Niederhergheim font quelques photos souvenir sur le quai de la gare. Comme dans le reste de l’Alsace…tous ne reviendront malheureusement pas…

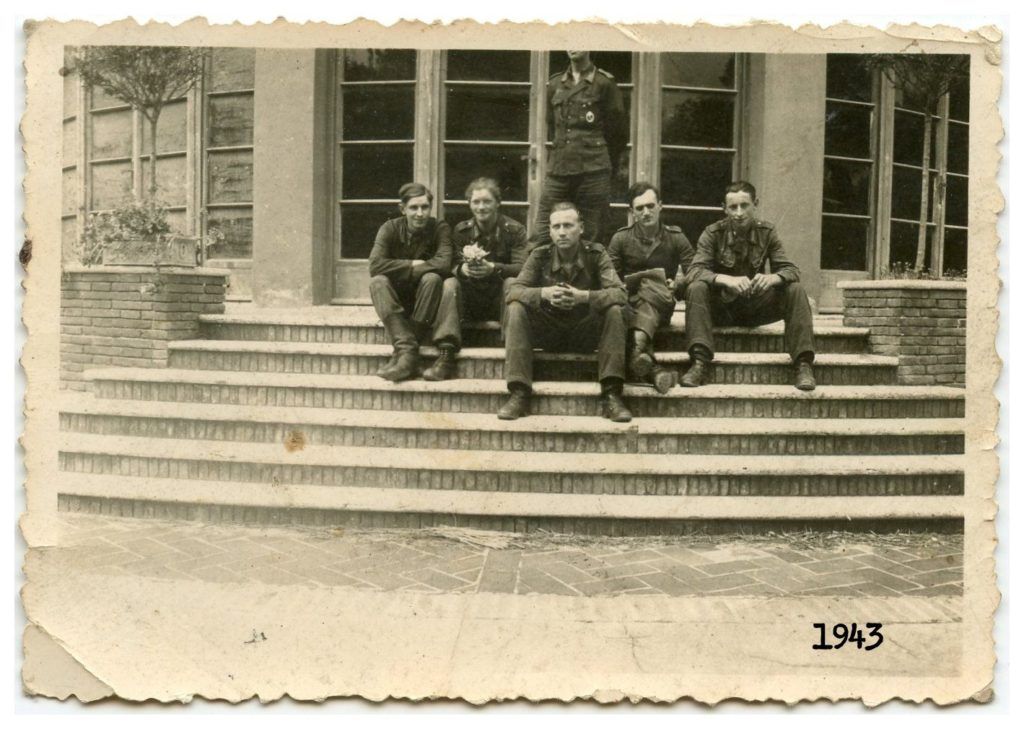

Le 18 janvier 1943, Lucien commence alors sa formation de « Grenadier » à la 3 Kompagnie/Grenadier-Ausbildungs- Battaillon 213 à Laun. Le 10 juin 1943 il intégre la Marsch-Kompanie/Grenadier-Ersatz- Battaillon 213 avant d’être affecté à la 9.Kompanie/Grenadier-Regiment 314. Avec qui il devra combattre en Yougoslavie puis en Italie.

C’est près de Grosseto, en Italie, qu’il se rendra aux américains le 17 juin 1944 en désertant son poste pendant son tour de garde, à la faveur de la nuit.

Fait prisonnier , interné dans le camp P/W.Camp n°326 (à situer) sous le numéro 81G-258213, il sera remis aux autorités françaises le 25 juin 1944 après avoir passé plusieurs interrogatoires pour s’assurer qu’il s’agissait bien d’un incorporé de force alsaciens : les alliés connaissant parfaitement le sort des alsaciens-mosellans).

Le 26 juin il est affecté à la Compagnie de commandement de base plage 901/S.

Il embarque à Naples le 6 septembre 1944 et débarque à Saint-Tropez le 9 septembre 1944.

Au sein de la 1ère Armée Française il rejoint le 211ème Bataillon de ponts lourds et est affecté à la 2ème Compagnie. Le 1 novembre il est nommé 1ère classe.

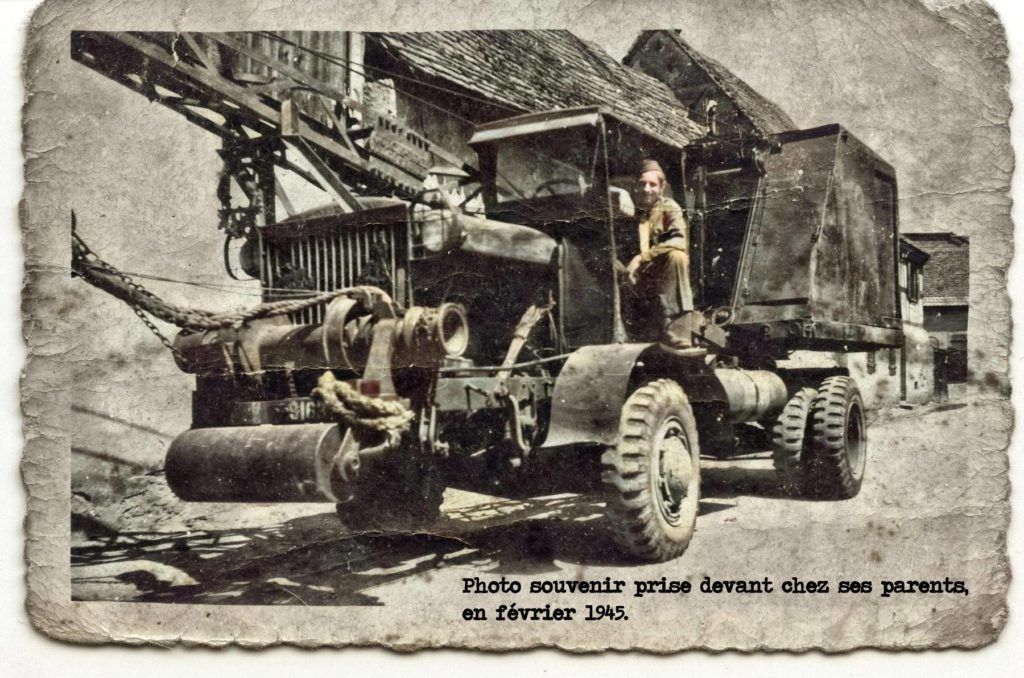

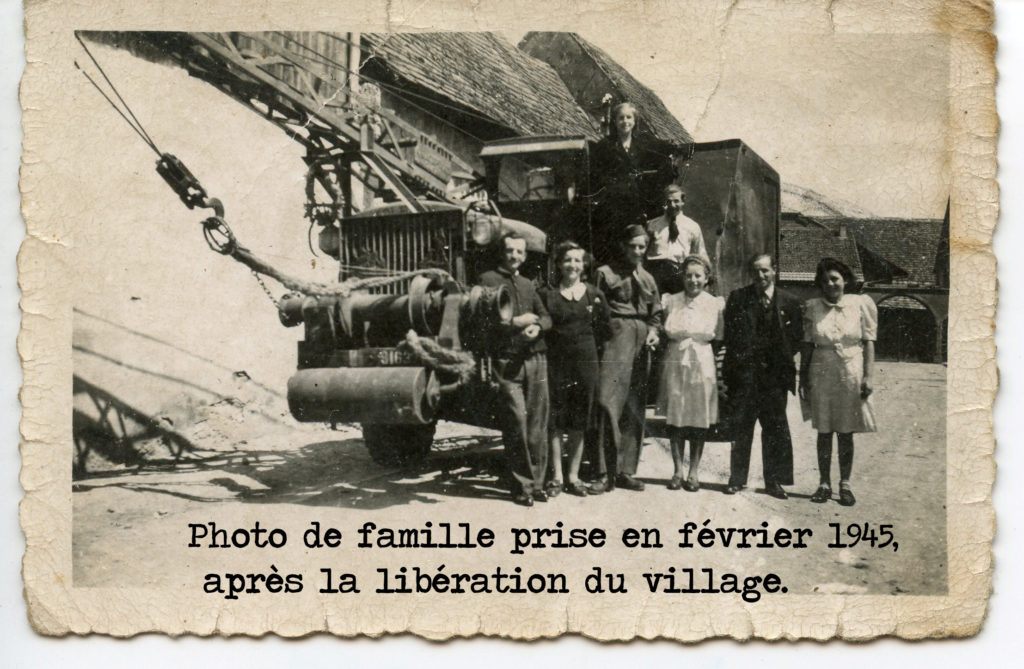

Alors que son village natal est libéré le 5 février 1945, il vient faire une première visite « surprise » à l’heure du repas de midi ; après de longs mois d’incertitudes et d’attente pour ses parents; le 8 février en provenance de Mulhouse où son unité reconstruisait un pont. Il fait l’aller-retour dans la journée avec sa grue et avec l’autorisation de son supérieur. Il effectuera une 2ème visite, 8 jours plus tard, passant la nuit à la maison avec sa grue en stationnement dans les petites rues du village. Moment immortalisé par 2 photos avec ses parents, frère et soeur.

Son petit frère (né en 1927) échappera de peu à l’incorporation de force, en se cachant sur un toit enneigé alors que les allemands le recherchaient suite à une dénonciation.

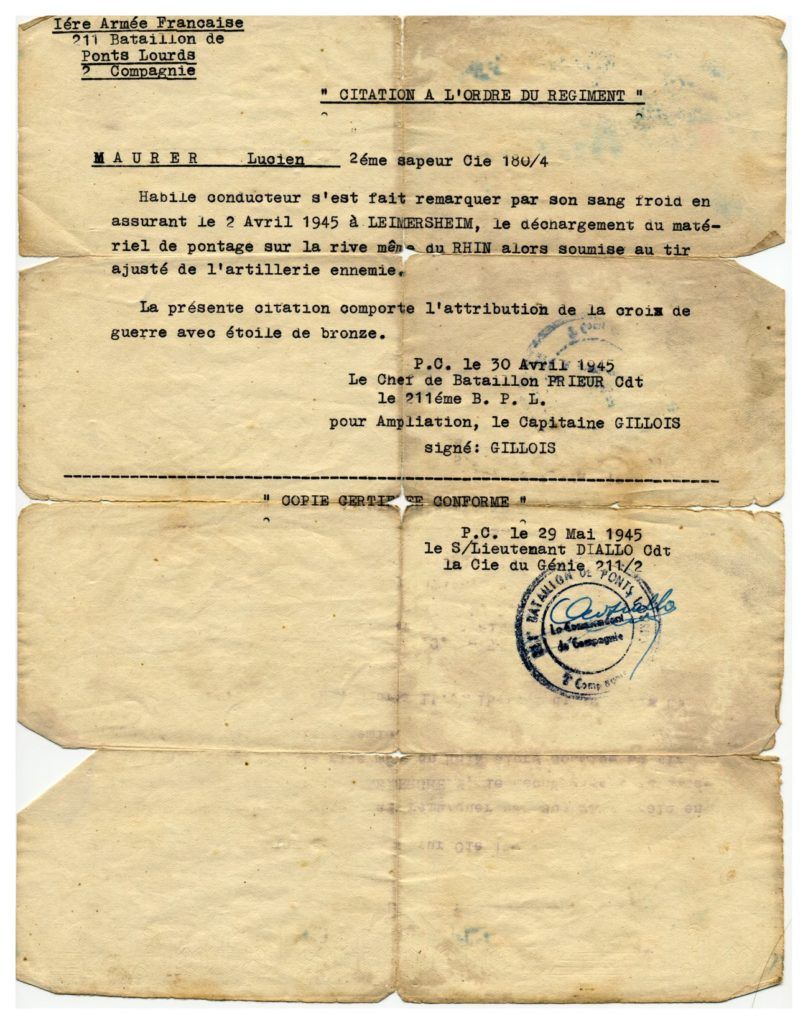

Il obtient une citation à l’ordre du régiment pour son action le 2 avril 1945 à Leimersheim(all) : « habille conducteur s’est fait remarquer par son sang froid en assurant le déchargement du matériel de pontage sur la rive même du Rhin alors soumise au tir ajusté de l’artillerie ennemie ».

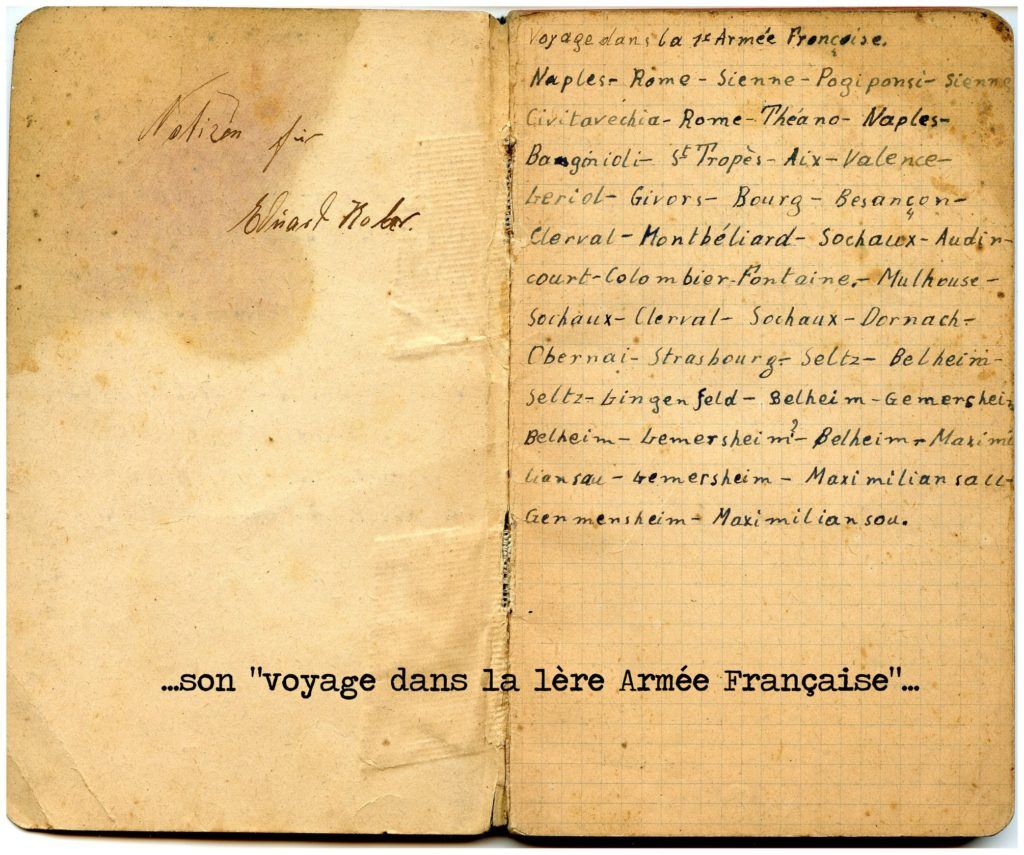

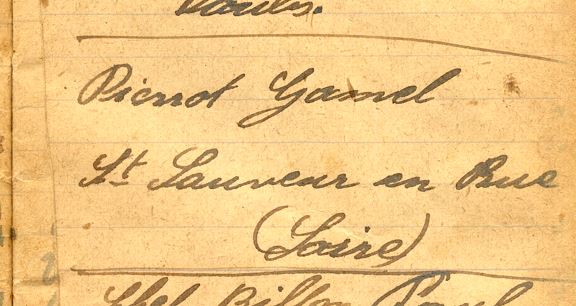

Dans un carnet retrouvé après sa mort, sur une des pages, il avait noté les villes par lesquelles il était passé, et avait mis comme titre « Voyage dans la 1ère Armée Française » : Naples – Rome – Sienne – Pagiponsi –Sienne – Civitavechia – Rome – Théano – Naples – Baginioli – Saint-Tropès – Aix – Valence – Geriol – Givors – Bourg – Besançon – Clerval – Montbéliard – Sochaux – Audincourt – Colombier – Fontaine – Mulhouse – Sochaux – Clerval – Sochaux – Dornach – Obernai – Strasbourg – Seltz(67) – Bellheim(all) – Seltz(67) – Gingenfeld(all) – Bellheim(all) – Gemersheim – Bellheim(all) – Gemersheim(all) – Bellheim(all) – Maximiliamsau(all) – Gemersheim(all) – Maximiliansau(all) – Germensheim(all) – Maximiliansau(all).

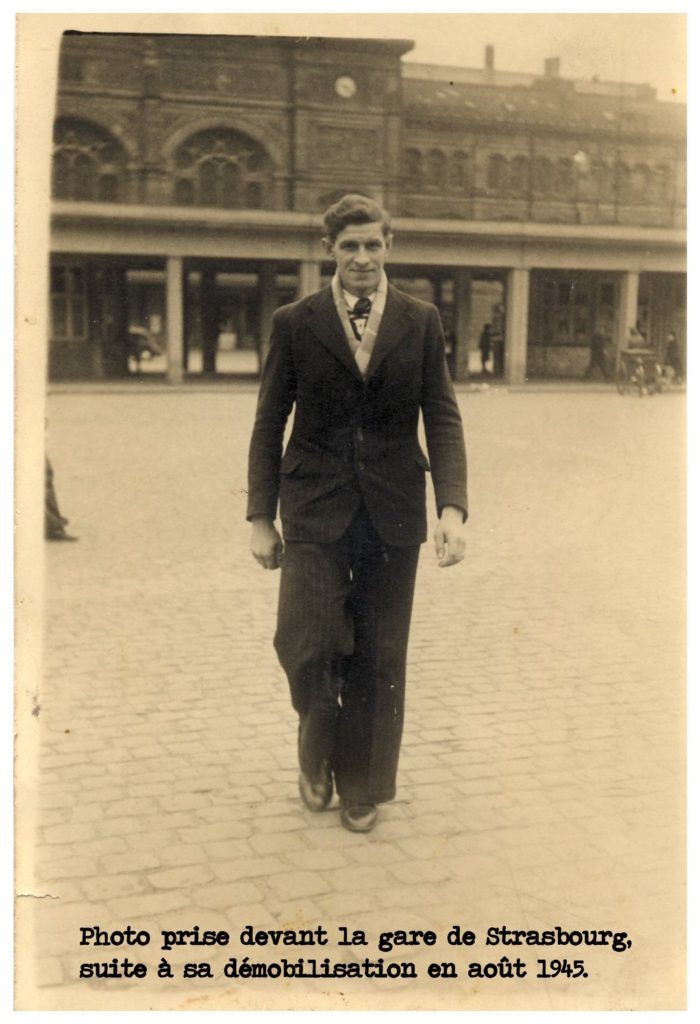

Il sera démobilisé et rayé des contrôles de l’armée active le 1er août 1945.

A son retour il finira son apprentissage de menuisier, métier qu’il exercera tout au long de sa vie, au milieu d’une famille nombreuse, qu’il « quittera » malheureusement trop tôt en 1991.

Cette publication est en Mémoire de mon grand-père, de ses camarades, des incorporés de force alsaciens et mosellans(de leur famille), des malgré-elles, qui, comme lui, ont dû combattre sous un uniforme qu’ils n’avaient pas choisi, pour une idéologie qui n’était pas la leur, et qui ont repris tant bien que mal le cours de leur vie après tant de souffrances qui resteront ancrées en eux à jamais. Pour sa part il n’en parlera quasiment jamais par « honte » d’avoir dû combattre sous l’uniforme allemand et surtout par aversion de la guerre et de ses ravages. N’oublions jamais les sacrifices de cette génération et ces tragiques évènements pour que cela ne se reproduise plus. Laurent K.

Source documentaire et photo : famille Maurer.

Donald Mc Collough WEBSTER 1923 – 2004

P-47 Thunderbolt type D-27-RE serial number 42-26796 L3-?? – 406thFG 512thFS 9th AF MACR 9124

reconnaissance armée sur Colmar (68)

Décollage vers 15h du terrain A-36 Saint Léonard (72)

Touché par la Flak allemande au cours de l’attaque d’un train – avion évacué à 900 pieds – crash explosion 17h30 près de la forêt de Niederhergheim à 7 kms de Colmar

Né le 28/01/1923 à Humbolt dans l’Iowa .

Avant guerre il vit à Owatonna dans le conté de Steele dans le Minnesota.

Il s’engage le 30/10/1942.

Jacques FAURE 1904 – 1988

Jacques Faure est né le 2 mars 1914 à Bordeaux (33).

Fils d’un colonel et petit-fils d’un général il s’oriente naturellement vrs une carrière militaire.

Il entre à l’Ecole Spéciale Militaire de Saint-Cyr dans la promotion 1925 – 1927 « Maroc et Syrie ».

A la sortie de Saint-Cyr, jeune Lieutenant il est affecté au 13ème Bataillon de chasseurs alpins (octobre 1927).

En 1930 il est nommé chef de section d’éclaireurs-skieurs. Promu capitaine, excellent skieur, il est affecté en 1932 à l’Ecole de Haute-Montagne à Chamonix et prend le commandement de l’équipe de France militaire de ski (jusqu’en 1938).

C’est à cette période qu’il devient champion de France militaire 7 années de suite. Il participe aux Jeux Olympique de 1936 à Garmisch-Partenkirchen où il a l’honneur d’être le porte drapeau de la délégation française. Il termine 6ème à la course de patrouille militaire.

En 1938 il est affecté à l’Etat-Major de la 64ème Division. Sous les ordres du général Béthouart (futur commandant du 1er Corps d’Armée de la Première Armée française) il est affecté début 1940 à la Brigade de Haute-Montagne et avec qui Il participe aux durs combats de la campagne de Norvège. Il joue un rôle important lors de la bataille de Narvik avec le corps expéditionnaire français.

Au retour, lors d’une escale en Angleterre il décline une proposition de s’engager auprès du général de Gaulle et rentre en France courant juin 1940.

Il est sollicité par le général d’Harcourt pour mettre sur pied le mouvement « jeunesse et montagne » afin de mettre les jeunes de l’Armée de l’air à la montagne ». Il part alors en Afrique du nord, au Maroc où il dirige le service de la jeunesse et des sports (jusqu’en 1942).

Il prend part à la préparation du débarquement alliés an Afrique du Nord (8 novembre 1942) et sert ensuite dans le cabinet du Général Giraud (jusqu’en mars 1943).

Il est prêt à reprendre le combat au sein du 1er Régiment de Chasseurs Parachutistes (1 RCP) qu’il rejoint en juillet 1943 où il devient l’adjoint du colonel Geille qui en prend le commandement.

Il est breveté parachutiste (Brevet n° 1441) le 1 novembre 1943 à Oudja (maroc) à l’Airborne Training Center de la 82dn Airborne US.

Fin 1943 le 1 RCP est bien entraîné, bien équipé par les américains et les hommes sont animés d’un moral d’acier et tous prêts à en découdre avec l’armée allemande pour libérer le territoire national.

Fin mars début avril le régiment quitte l’Afrique du nord et rejoint la Sicile, puis début juillet Rome pour atterrir début septembre (après le débarquement de Provence) à Valence.-Chabeuil.

Pour le commandant Faure et ses hommes le baptême du feu commence début octobre 1944 lors de la campagne des Vosges du 2 au 22 octobre 1944 où la percée du 1er RCP à travers le dispositif allemand dans le massif des Vosges résonne des noms des lieux ( Ferdrupt – col du Morbieu – forêt du Gehan, tête du Midi – le ménil – côte 1008 – col du Ménil – côte 1111 ) où ils vont se battre héroïquement dans des conditions matériel, climatique très difficiles et face à un adversaire en surnombre au prix de lourdes pertes : 129 tués et 339 blessés.

Le 28 novembre 1944 le colonel Geille quitte le 1er RCP pour rejoindre l’Etat-Major de l’Air et c’est son adjoint le commandant FAURE qui prend le commandement du Régiment.

Le Lieutenant-Colonel Faure à la lourde tâche de diriger le 1er RCP lors de la terrible campagne d’Alsace du 13 au 22 décembre 1944dans le secteur de Witternheim(67), Neunkirch(67), Bindernheim(67), les bois de Mayhols, Friesenheim(67)…puis du 1er au 8 janvier 1945 dans le secteur d’Orbey(68) et durant les 2 semaines suivantes il occupe les cols du Bonhomme et de la Schlucht. Suite à la contre-offensive allemande sur Strasbourg le 2ème Bataillon du 1er RCP est dépêché en urgence à Benfeld le 9 janvier 1945 où il combat à Herbsheim(67) et Rossfeld(67).

Le 15 janvier 1945 le 1er RCP est mis à la disposition du Combat Command 6 de la 5ème Division Blindée du général de Vernejoul et va participer aux terribles combats de Jebsheim du 25 au 30 janvier(76 tués et 167 blessés), de Widensolen du 31 janvier au 1 février 1945(15 tués et 45 blessés) par des températures polaires de moins 20 degrés faisant face aux redoutables chasseurs alpins du Gebirgs-Jäger-Regiment 136 de la 2.Gebirgs-Division, unité d’élite de l’armée allemande. La campagne d’Alsace se solde par 176 tués et 512 blessés soit 60% de ses effectifs.

Après guerre il est promu colonel en 1946 et il prend le commandement du groupement aéroporté de la 25ème Division Aéroportée.

de 1948 à 1949 il suit les cours de l’Ecle Supérieur de Guerre. Jusqu’en 1952 il est en poste à l’institut des hautes études de la Défense Nationale et au centre des Hautes Etudes Militaires.

Entre 1952 et 1953 il est gouverneur militaire de Vienne en Autriche puis il sert à l’Etat-major des forces terrestres alliées à Fontainebleau.

Il est nommé général de Brigade en 1954 et prend le commandement de l’Ecole de l’infanterie de Saint-Maixent.

Il est promu général de Division en 1958 et commande la 27ème Division d’infanterie Alpine en Kabylie (jusqu’en 1960).

Lors de la guerre d’Algérie son fils, jeune Lieutenant au 27ème Bataillon de Chasseurs Alpins est tué.

Il quitte l’Armée en 1961.

Il décède à paris le 9 avril 1988.

ses décorations :

Commandeur de la Légion d’Honneur

Croix de Guerre 1939-1945 avec 5 palmes

Croix de la valeur Militaire avec une palme

Médaille de l’Aéronautique

Commandeur de l’ordre du mérite sportif

Croix de Guerre Norvégienne avec épée.

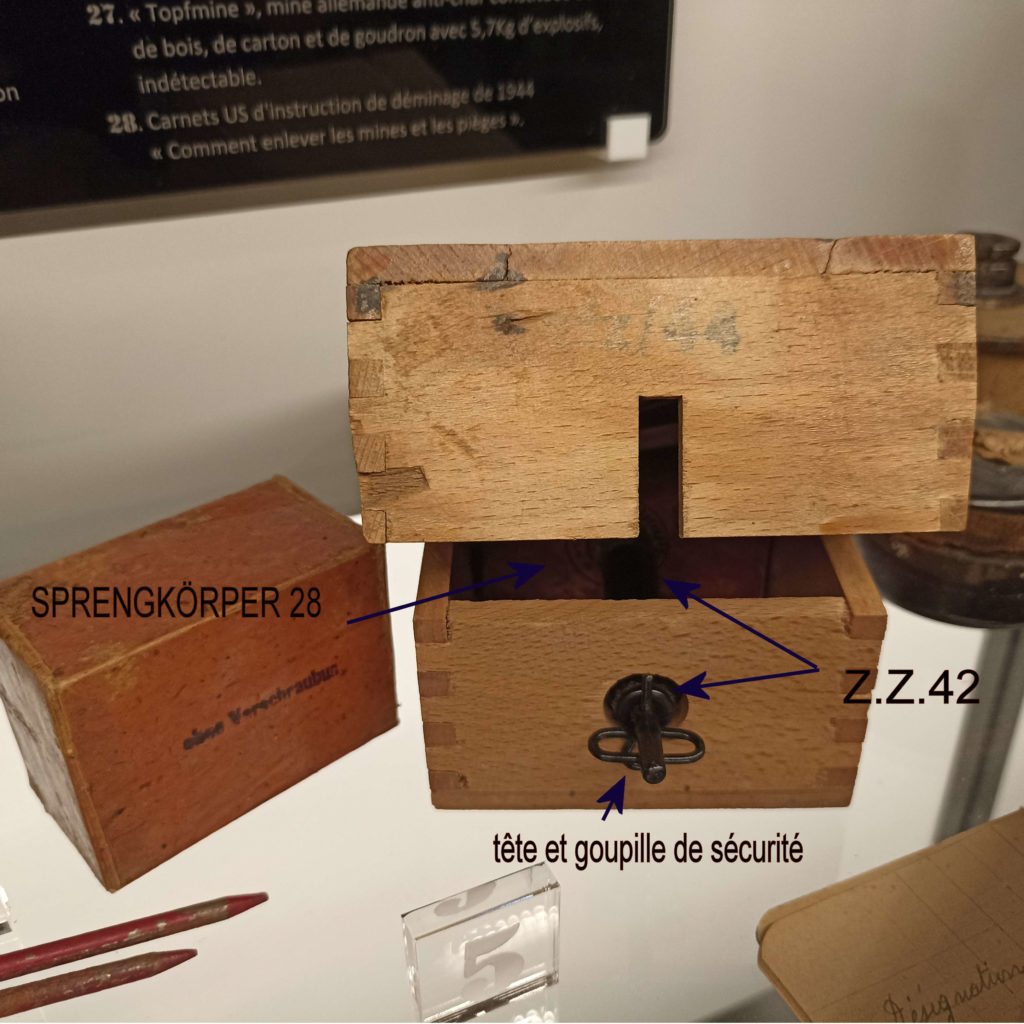

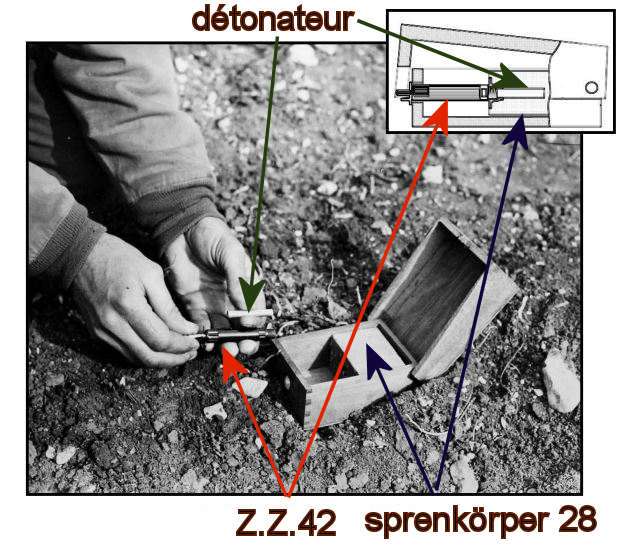

Schützenmine 42 (Schü.Mi. 42).

Il s’agit d’une mines antipersonnel à faible coût de production.

Faciles à fabriquer en très grand nombre et à transporter, elle possède également l’avantage de posséder très peu de métal…ce qui la rend très difficiles à détecter.

Elle peut-être enfouie dans le sol et recouverte légèrement de sable, de terre ou de neige voir même sous un plancher.

Fabriquée en divers matériaux (en bois, en contreplaqué ou en fibres de bois compressées) la Shü.M.42 est une simple boite dont le couvercle articulé s’ouvre pour pouvoir y placer un Sprenkörper 28 avec un puit (charge de démolition sprenkörper 28 de 200grs) où l’on insère un allumeur Z.Z.42 dont la tête et la goupille de sécurité passent au travers de la fente (présente sur la façade avant de la mine).

Le fonctionnement de la mine est très simple car une pression de 3 à 5 kg sur le couvercle suffit à chasser la goupille de sécurité de l’allumeur Z.Z.42, déclenchant instantanément l’explosion.

Le souffle de cette explosion est suffisant pour engendrer de graves blessures dans un rayon de 2 à 3 m.

L’objectif principal étant d’immobiliser un combattant par la mutilation de son pied pour « obliger » 3 ou 4 autres soldats à s’occuper de lui et donc à ne pas combattre; sans parler du choc psychologique créé par la vue du camarade grièvement blessé.

En fonction du fabricant elle à approximativement les caractéristiques suivantes :

Longueur 12.7 cm,

largeur de 9.5 à 10.5 cm,

hauteur 5.5 à 6 cm.

Son poids total avoisine les 500gr (à vide).

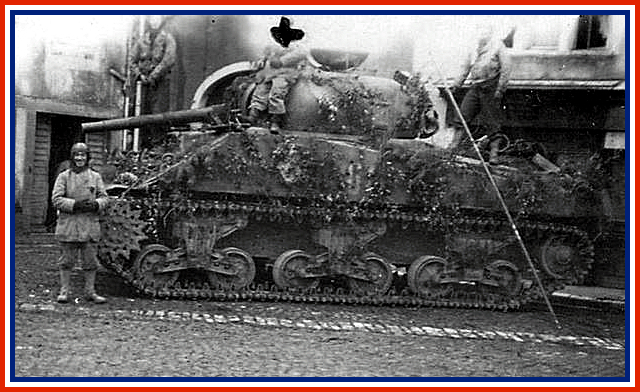

Tank destroyer M10 « Eylau », 11ème RCA.

Tank destroyer M10 français « Eylau », du 2ème escadron du 11ème Régiment de Chasseurs d’Afrique (11ème RCA), détruit à 16h15 le 17 décembre 1944 à KIENTZHEIM (68) par un char allemand Panzer V « Panther » qui l’incendie.

Le Maréchal des Logis COLLIN et le Chasseur MARTINEZ sont tués, le chasseur DESTREMONT est blessé aux jambes.

Equipage :

Chef de char : Maréchal des Logis chef JUNG Joseph

Tireur : COLLIN Albert

Pilote : DESTREMONT André

Aide-pilote : MARTINEZ André

Radio-chargeur : MARTINI Georges

Le M10 était un chasseur de char armé d’un canon M7 de 76,2mm (54 obus) et d’une mitrailleuse Browning calibre 50 (12,7mm-1300 coups).

Principales caractéristiques :

Fabrication à 6406 exemplaires.

Equipage de 5 hommes (Chef de char, pilote, copilote, tireur, chargeur).

Longueur 6,83 m (avec canon) ou 5,97 m (sans canon).

Largeur de 3,05m et Hauteur de 2,57m.

Poids : 30 tonnes.

source : http://www.chars-francais.net/2015/index.php/classement-individuel/m10-tank-destroyer?task=view&id=1140 – internet.

Jagdpanther ausf.G2 n°321, 3./Schwere Panzerjäger-Abteilung 654.

Jagdpanther ausf.G2 de la 3./Schwere Panzerjäger-Abteilung 654 du Feldwebel Carstens

abandonné lors des combats de Riedwihr (68), suite à un tir de mortier qui a endommagé le bloc moteur et immobilisé ainsi le mastodonte d’acier.

Produit à 392 exemplaires, il est un redoutable chasseur de char armé d’un puissant canon de 8,8cm Pak 43/3 L/71 (55 à 60 obus) et 1 mitrailleuse MG34 (7,92mm – 3000 cartouches) .

Il pouvait détruire n’importe quel blindé français ou américain sur le front d’Europe de l’ouest.

Principales caractéristiques :

Fabrication à 415 exemplaires (variantes G1 & G2).

Equipage de 5 hommes (Chef de char, pilote, tireur, chargeur, radio-opérateur).

Longueur 9,87 m (avec canon) ou 6,87 m (sans canon).

Largeur de 3,42m et Hauteur de 2,72m.

Poids : 45,5 tonnes.

Moteur v12 Maybach HL230 P30 à refroidissement liquide de 23,1 litres de cylindrée de 690 Ch (515Kw).

Sources : « The combat history of Schwere Panzer Abteilung 654 de karlheinz Münch – internet.

Panzer V Ausf. G « Panther » n° 420, Panzerbrigade 106 « Feldherrnhalle »

Panzer V Ausf. G « Panther » de la Panzerbrigade 106 « Feldherrnhalle » détruit à « la Place » (commune de Labaroche) le 22 décembre 1944 par les chars Sherman M4A4 « Leopard » n°27 et « Laon » n°24 du 2e escadron du 1er Cuir.

Avant d’être touché par les chars français, il avait lui-même détruit le char Sherman M4A4 « L’Aspic II » du 1er Cuir.

Pour la petite histoire l’équipage du char allemand fut retrouvé, par hasard, dans une cave du village par les hommes du 1er Régiment de Tirailleurs Algériens (1er RTA) envoyés en reconnaissance, et qui suite à un « déluge » de l’artillerie allemande s’y était également réfugiés.

Photos souvenirs prises après-guerre à l’endroit même où il a été détruit le 22/12/1944 – collection privée.

Principales caractéristiques :

Fabrication à 2950 exemplaires.

Armement : canon KwK 42 de 75 mm (82 obus) et 2 mitrailleuses MG 34 de 7,92mm (4200 cartouches).

Equipage de 5 hommes (chef de char, pilote, radio-mitrailleur, tireur et chargeur).

Longueur 8,86 m (avec canon) ou 6,87 m (sans canon).

Largeur de 3,42 m et Hauteur de 3,1 m.

Poids : 45 tonnes.

Moteur : Maybach HL 230 P30(700ch) – consommation 3 litres au kilomètre.

sources : « 50ème anniversaire de la Libération de Labaroche » – site chars français – collection privée – internet.

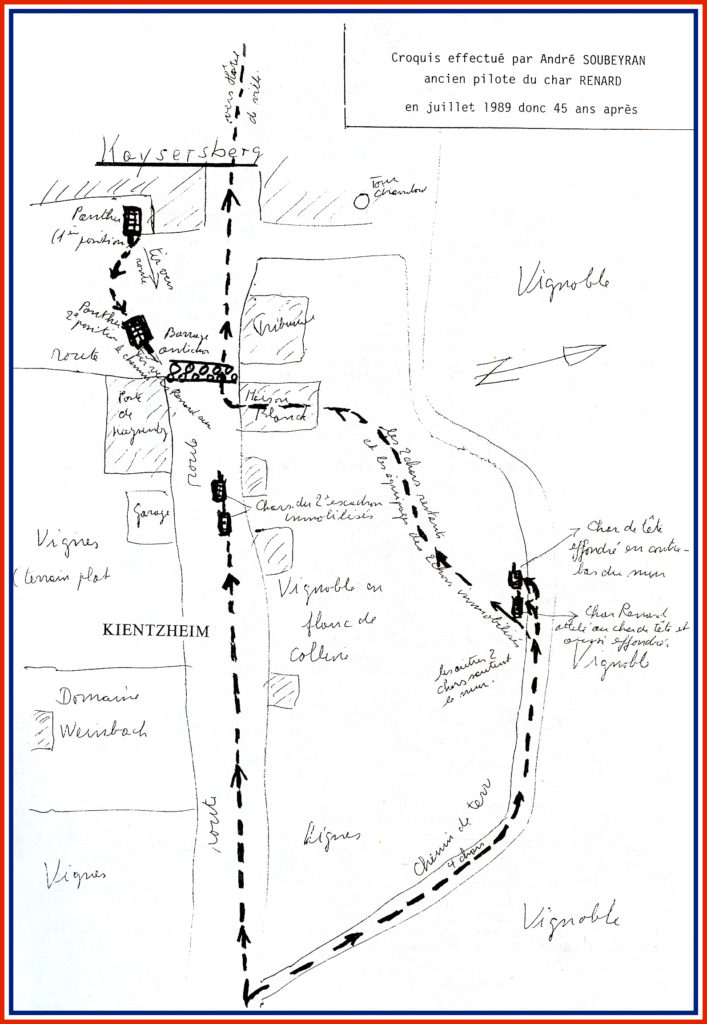

Sherman M4A4 n°6 « Renard »

SHERMAN M4 A4

Le modèle M4 A4 a été fabriqué à 7500 exemplaires entre juin 1942 et août 1943 par « Detroit Tank Arsenal « (filiale de Chrysler à Détroit) dans le Michigan qui fut le plus gros fabriquant de chars Sherman pendant la seconde guerre mondiale (18 000 sur les 50 000 exemplaires).

Caractéristiques :

Equipage : 5 (1 chef de char – 1 tireur – 1 radio – 1 pilote – 1 aide-pilote).

Longueur : 6,06 mètres

Largeur : 2,62 mètres

Hauteur : 2,85 mètres

Poids : 30 tonnes dont 4 pour la tourelle.

Armement : 1 canon de 75mm, 2 mitrailleuses de calibre 30 (7,62mm) et 1 mitrailleuse calibre 50 (12,7mm).

Moteur : Chrysler type Multibank A57 de 525 chevaux.

L’histoire du char « RENARD »… n°420243…du 1er Régiment de Chasseurs d’Afrique.

Le char Sherman « RENARD » (pour l’homme de lettre Jules Renard 1864-1901) fait partie des chars de commandement du 1er Régiment de Chasseurs d’Afrique (1er RCA) regroupés dans un peloton de 4 chars dont le REGNAULT (pour le physicien Victor Regnault 1810-1876) , le RENAUDOT (pour le médecin-journaliste Théophraste Renaudot 1586 – 1653). Ce peloton était le plus souvent en renfort du 2ème escadron.

Parti d’Oran (Algérie) sur le Landing Ship Transport (LST ) 907 de l’US Navy le 1er RCA débarque à Sainte-Maxime, se regroupe à Salon de Provence et rejoint le secteur de Besançon par voie ferrée (stationne à Port d’Atelier en haute Saône).

Le baptême du feu du « Renard » à lieu le 14 novembre 1944 près de l’Ile-sur-le-Doubs. Il combat dans la forêt de Dampierre et entre dans Montbéliard le 17 novembre 1944. Il prend part au combat de Granvillards avant d’arriver en Alsace où il est engagé : à Seppois-le-Haut, Bernwiller, Guewennatten, avant d’établir la liaison avec les troupes venant de Masevaux.

Le Combat Command 5 (CC5) dont fait partie le 1er RCA, quitte Traubach-le-haut le 14 décembre 1944 pour rejoindre Arnould (il passe par Belfort, Lure, Epinal, St-Dié).

Le 16 décembre 1944 le « Renard » arrive au collet de Riquewihr (le Lt de Roux devient chef de char à Riquewihr), plonge sur Kientzheim et prend position derrière la maison ADAM Charles où il s’embourbe. A peine dépanné, il prend comme cible un panzer V « Panther » qui est camouflé près de l’immeuble de KUEHN Charles et qui venait de détruire le Tank Destroyer M10 « Eylau » du 11ème RCA près de la gare.

Après un échange de tir le char allemand se replie sur Kaysersberg. Quant au « Renard » il passe la nuit à l’abri du mur de clôture du parc du château. L’équipage dort à même le sol, sur le trottoir, rassuré par la présence de la Légion Etrangère qui veille.

Le 18 décembre le « Renard » remonte la Grand’Rue, le sous-groupe Bourgin est massé sur la place de la Porte Haute…l’attaque de Kaysersberg commence par un tir de barrage de l’artillerie postée au sud de Riquewihr. Source : d’après le récit d’Auguste PROUX).

La composition de l’équipage du « Renard » le 18 décembre 1944 lors de l’attaque de Kaysersberg est la suivante :

L’Adjudant Henri BARBANTON, chef de char qui remplace le Lt de ROUX appelé à d’autres fonctions suite au décès du Lt DUTILH).

Le tireur, brigadier Auguste PROUX.

Le pilote, chasseur de 1ère classe André SOUBEYRAN

L’aide-pilote, chasseur DEGRES.

Le chargeur, chasseur CHAILLET LEGER.

Le 18 décembre 1944 le 2ème escadron du 1er RCA renforcé par le peloton Valettes du 4ème escadron et d’une section du RMLE s’élancent à l’attaque de l’entrée Est de Kaysersberg vers 9h du matin.

Le peloton du Lieutenant de Roux est en tête du dispositif de 4 chars et s’engage sur le chemin dans les vignes appelé « Bari-way » avec en deuxième position le char « Renard ».

A la hauteur de la vigne de Jean-Paul SICK le chemin en terre s’effondre sous le poids des blindés. Le char de tête est immobilisé et immédiatement atteint par le tir d’un panzer V « Panther » embusqué derrière le barrage antichar à la sortie Est de Kaysersberg (au niveau de la poste actuellement).

La situation du « Renard » n’est guère meilleure car le mur de soutènement haut de 2 mètres a cédé et le char a glissé dans les vignes en contrebas. Malgré cette position inconfortable il tire sur le char allemand qui riposte violemment et le touche…le « Renard » est en feu !

Le brigadier PROUX décide de rester dans le char malgré le risque imminent d’explosion et continue à tirer avec une faible chance de détruire le « Panther » vu l’épaisseur de son blindage (les obus de 75mm du Sherman ne peuvent pas percer le blindage frontal de ce type de char). Le reste de l’équipage décide de poursuivre le combat à pied.

Touché par plusieurs obus, sans grand dommage, le char allemand continue à tirer.

Par chance un obus tiré par le brigadier PROUX va ricocher sur la partie inférieure du masque du canon du panzer et transpercer le tourelleau du chef de char allemand et le tue sur le coup : le reste de l’équipage abandonne alors le Panther et se réfugie dans la cave de la poste où l’équipage du « Renard » les fera prisonniers.

Durant ce combat deux autres chars français arrivant par la route principale seront détruits : le « FAYOLLE » et « FAIDHERBE ».

Le char allemand est toujours opérationnel et est récupéré par l’escadron d’Avout du 1er RCA qui le rebaptise « KAYSERSBERG », du nom de la ville tout juste libérée.

Il ne sera pas engagé au combat mais sera utilisé occasionnellement comme dépanneuse (sans parler des difficultés à circuler avec un véhicule ennemi de ce type en pleine bataille de libération de la poche de Colmar).

Il sera abandonné (panne moteur) dans le secteur de Lauterbourg le 4 avril 1945 lors du franchissement du Rhin par le 1er RCA.

C’est en novembre 1962 que le char « RENARD » est remis en état par une équipe dirigé par le Capitaine Léon BERRIER , (ancien combattant du 1er RCA) alors en poste au 8ème régiment de Hussards qui était stationné à Colmar. Il est installé à son emplacement actuel, à la sortie Ouest de Kientzheim.

Lors de la cérémonie du 6 février 1966 le Général Schlesser au cours de son discours, dira que le char « RENARD » est « le monument à la gloire de la 5ème Division Blindée » !

En accord avec les autorités civiles et militaires les anciens de la 5ème DB décident de se retrouver chaque année pour une cérémonie du souvenir le 17 décembre… ce qu’ils feront à partir de décembre 1966 jusqu’à la disparition des derniers libérateurs.

sources : « Le char Renard – sherman M4A4 » de la société d’histoire de Kientzheim de 1989 – internet – collection privée.