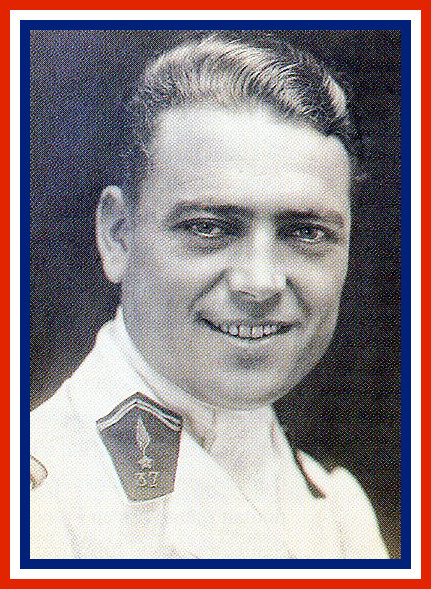

Frédéric KIENER dit « BEAULIEU » 1913 – 1994

Paul Louis Frédéric Kiener naît le 12 janvier 1913.

Il est issu d’une vieille famille de Riquewihr (68) en plein vignoble alsacien.

Engagé par devancement d’appel le 18 octobre 1933, le jeune homme fait son service militaire au 27e Bataillon de Chasseurs Alpins (27ème BCA).

Alors qu’il est assistant technique chez Sandoz, il est mobilisé en 1939 et affecté à l’état major du 1er bataillon du 42e Régiment d’Infanterie de Forteresse (42ème RIF) à Marckolsheim(67) au bord du Rhin.

Il sert jusqu’à l’attaque allemande comme officier responsable des gaz de combat. Pris dans la tourmente de juin 1940, l’officier échappe de justesse à la capture. Il erre ensuite avec son état major sur les routes d’Alsace.

Lorsqu’ils contournent le village d’Elsenheim(67) dans le brouillard, ils sont repérés par les forces ennemis et ne doivent leur salut qu’a l’esprit de décision du sous-lieutenant Kiener qui couvre le repli de son chef de corps avec un fusil-mitrailleur FM 24/29 et arrive même à se replier sain et sauf. Sa parfaite compréhension de l’allemand lui a permis de comprendre l’ensemble des ordres donnés par l’ennemi en face de lui et de les devancer. Le sous-lieutenant Kiener se replie avec des unités disparates de l’armée française et est affectés à « La Défense des cols des Vosges ». Lors d’une attaque , il sert seul un canon de 75mm et arrive à retarder l’ennemi.

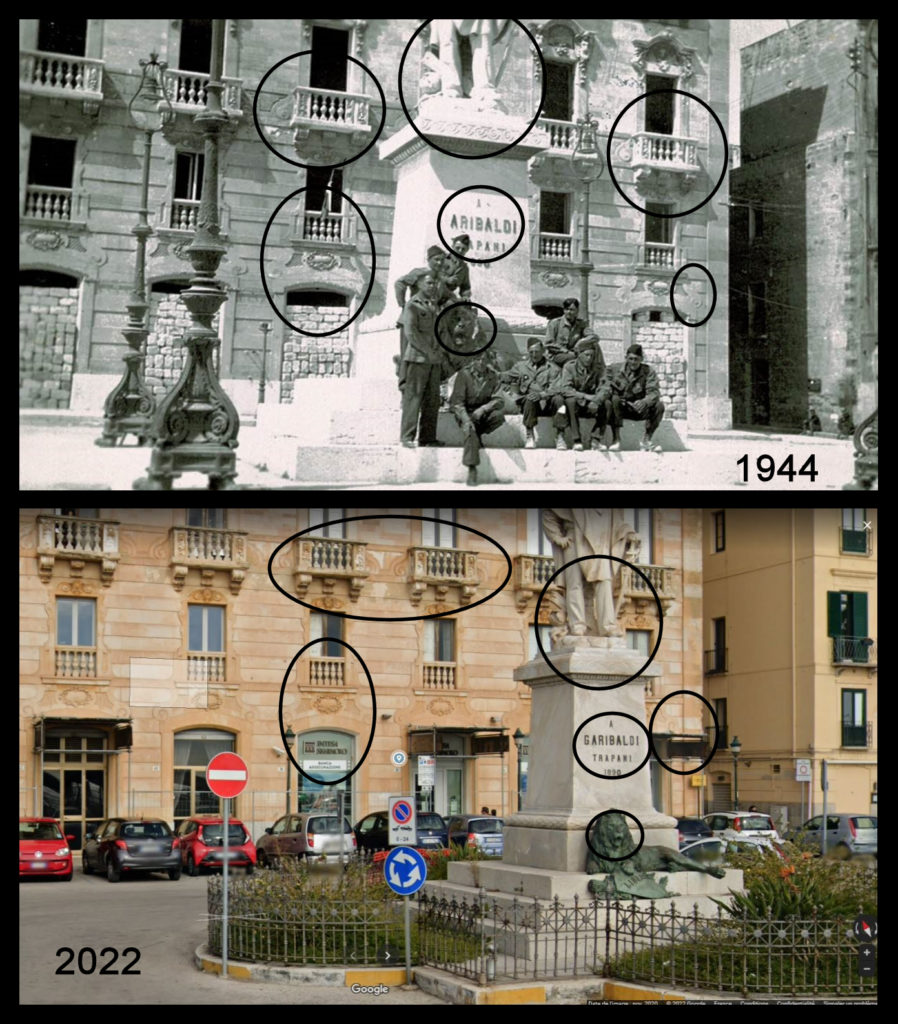

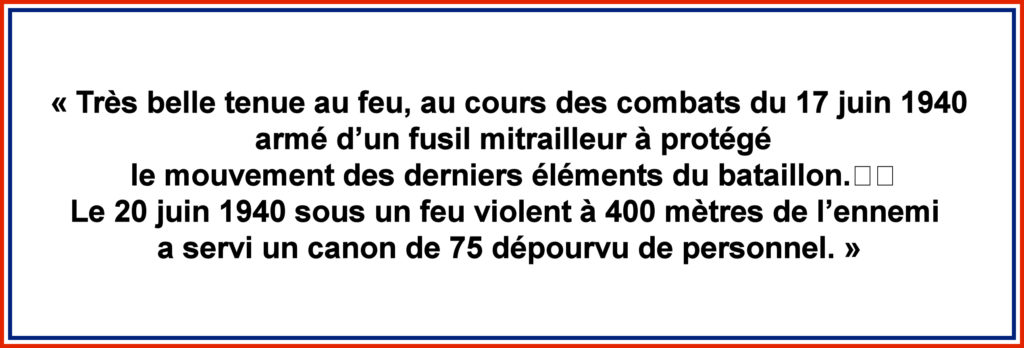

Sa première citation à l’ordre du Régiment en témoigne :

Fait prisonnier, il est emmené en Poméranie près de Neu-stettin (Pologne) en train.

Un premier retour en Alsace…

Après l’armistice franco-allemande l’Alsace et la Lorraine sont annexées au 3e Reich et leurs habitants sont considérés comme citoyens allemands de fait.

Les prisonniers alsaciens sont relâchés sur demande des autorités allemandes.

Le lieutenant Kiener bénéficie alors de cette curieuse « grâce » et retrouve son foyer le 27 novembre 1940!

A peine rentré chez lui, il est convoqué par l’administration allemande à Colmar où l’occupant a étudié ses états de service et lui propose de prendre le commandement des S.A. du parti nazi de Ribeauvillé(68)… Sa réponse négative sonne comme une condamnation pour lui et sa famille (sa fille ainé est née le 31 janvier 1941) . Dès lors, le temps est compté pour lui et il décide de rejoindre la zone libre en passant par la Suisse.

L’Afrique du Nord…

Son périple l’amène en Afrique du Nord où il est affecté au 6e Régiment de Tirailleurs Marocains à Casablanca. Promu lieutenant, il prend la tête du groupe d’accompagnement de l’état major constitué de 4 mortiers de 81 et 4 canons de 37mm de montagne.

Il est approché en 1942 par les services de contre-espionnage d’Afrique du Nord. Sa parfaite maitrise de l’allemand le rend indispensable.

Dans ses fonctions, il fait partie de « ceux du 8 novembre 1942» qui ont permis le débarquement allié en Afrique du Nord.

Son intervention auprès du général Martin qui dispose alors de 5000 hommes bien équipés et prêt à combattre est décisive….ces troupes françaises resteront l’arme au pied.

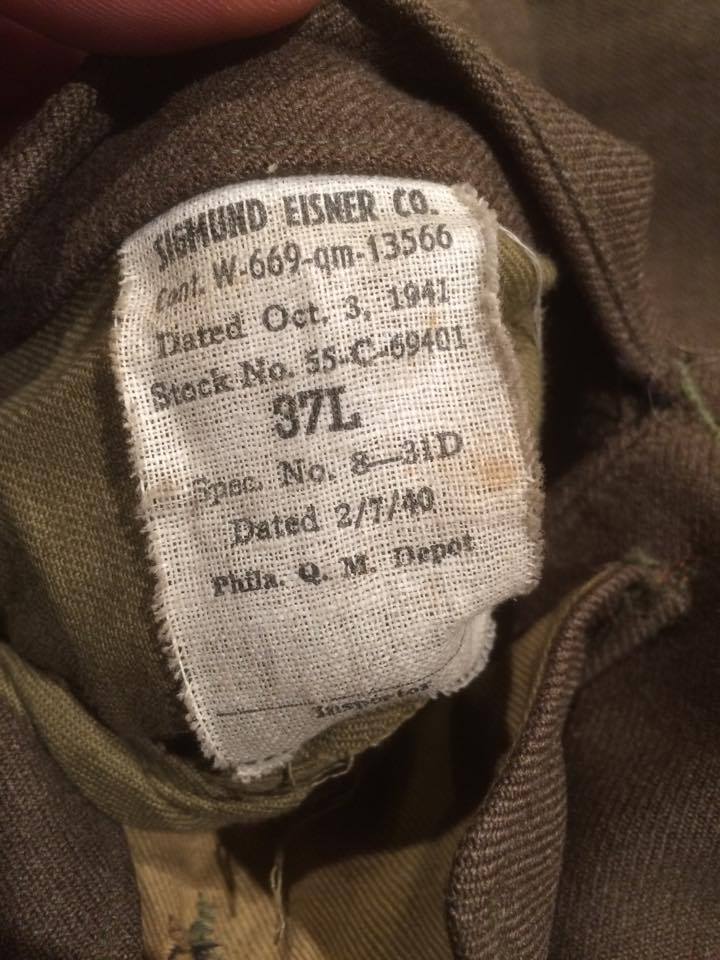

Après la libération de l’Afrique du Nord, le lieutenant Kiener est affecté le 1/12/1942 au 8e Régiment de Tirailleurs Marocains (8ème RTM) où il a le temps de se familiariser avec le tout nouvel armement américain…c’est un « inconditionnel » du mortier de 81mm qu’il affectionne particulièrement.

Du 1er Bataillon de Chasseurs Parachutistes (1er BCP) au 1er Régiment de Chasseurs Parachutistes (1er RCP)…

Il rejoint le 1er BCP à Fez au Maroc le 1 mai 1943 où il prend le nom d’emprunt de « Beaulieu » afin de préserver sa famille restée en France d’éventuelles représailles pouvant aller jusqu’à la déportation (les soldats alsaciens combattant avec l’armée française sont considérés comme des traitres par les nazis).

Il obtient le brevet de parachutiste n°1130 le 3 juin 1943 et prend le commandement du peloton de mortiers de 81mm de la 3e compagnie du nouveau régiment (le 1er BCP devient le 1er RCP le 1 juin 1943).

En Italie…

Le lieutenant Kiener suis le régiment en Sicile puis en Italie où ses hommes apprennent à l’apprécier et à se confier à lui comme des fils. Il sera à leurs côtés pendant la campagne des Vosges en octobre 1944.

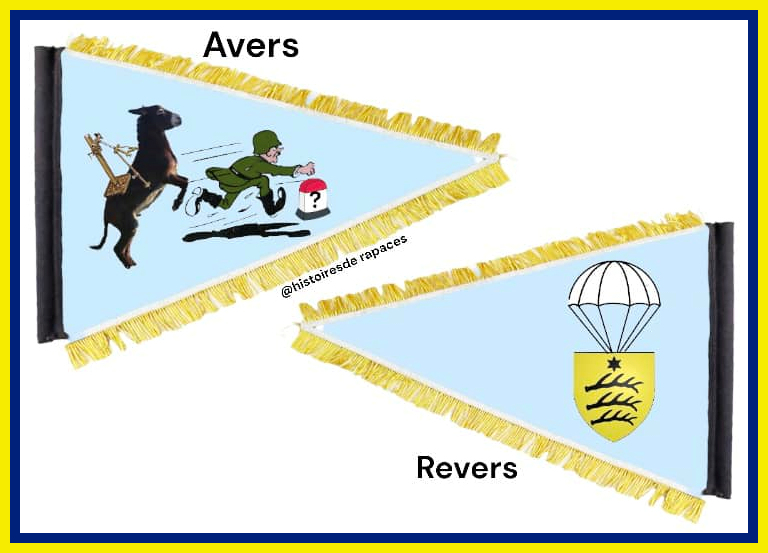

« C’est à PACHECCO que des Siciliennes ont brodé mon Fanion de Combat. Tissu en soie bleu ciel brodé de soie multicolore. Il représentait sur une face un bourricot dressé sur ses pattes arrières, chargé d’un mortier lourd et se lançant à la poursuite d’un allemand en fuite. Sur le coté droit de la route une borne kilométrique portant un point d’interrogation en rouge. Sur l’ autre face, un parachute et les armes de la ville de RIQUEWIR dans le Haut Rhin .

(trois bois de cerf surmontés d’une étoile )

Souvenirs du Lieutenant KIENER dit BEAULIEU de la 3° Compagnie

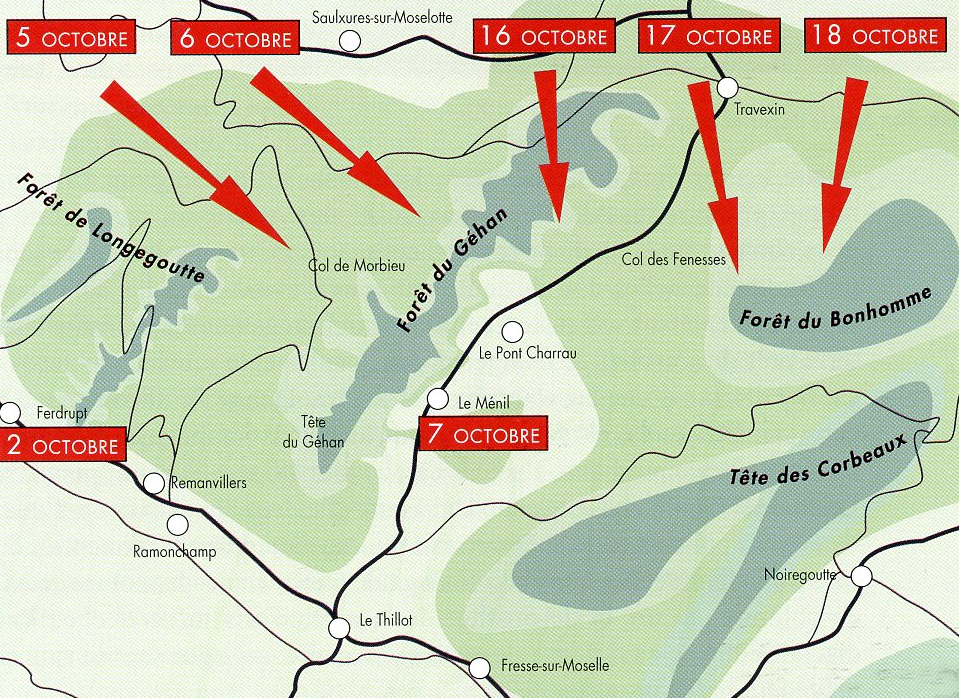

La campagne des Vosges du 2 au 22 octobre 1944…

Le 6 octobre avec sa meilleure équipe il détruit un canon allemand qui menaçait le repli du régiment au village du Ménil(88).

Le troisième coup de sa pièce tombe sur la réserve de munitions détruisant la pièce d’artillerie.

Le 8 octobre, particulièrement bien renseigné par un prisonnier allemand, il anéantit du premier coup un canon ennemi du feu de ses mortiers lors de l’attaque de Ramonchamp(88).

Il est cité à l’ordre du régiment :

Le 16 octobre, il accompagne ses hommes en pointe de l’assaut du col du Menil. Lorsque, aux porte de l’Alsace, le régiment reçoit l’ordre de se replier et c’est la mort dans l’âme qu’il enterre ses munitions.

La campagne des Vosges le laisse affaiblit et malade, cependant comme il l’écrit:

« Je sentais que la bataille pour la libération de l’Alsace approchait et pour rien au monde je n’aurais accepté de ne pas y participer après trois ans d’absence des miens et de mon Riquewihr natal ».

La campagne d’Alsace…

Le lieutenant se remet sur pied et rentre enfin en Alsace début décembre 1944.

Le 14 décembre, le lieutenant Kiener dit « Beaulieu » est blessé 2 fois(« aux deux cuisses) en 5 minutes au bois du Mayholz(67).

Un éclat d’obus est passé très près de l’artère fémorale et malgré un traitement de choc a la pénicilline, la plaie s’infecte. Il doit être opéré.

Pour cette action obtient une troisième citation : citation à l’ordre de la Division :

« Magnifique officier plein de courage et de sang-froid. Chef d’un peloton de mortiers, a toujours su obtenir de ses hommes le maximum de rendement. A été blessé le 14/12/1944, dans le Mayholz alors qu’il progressait avec son unité sous un violent bombardement d’artillerie ».

Il passe Noël 1944 en convalescence à Riquewihr qui a été libéré le 5 décembre 1944 par les troupes américaines. Il y retrouve sa famille saine et sauve ( malheureusement son père est décédé de maladie pendant sa longue absence).

Sa blessure à l’aine est mal placée pour continuer le saut en parachute, il s’oriente vers les Services de renseignements (BCRA) de la 1ere armée où il devient officier formateur des agents français jusqu’à la fin de la guerre.

De retour à la vie civile et revenu à Riquewihr , il reprend le cours de sa vie d’ avant guerre et devient chef de secteur chez Sandoz et viticulteur. Il a deux filles et 2 garçons.

Il décède le 20 avril 1994 à Saverne ( 67).

Ses décorations :

Chevalier de la Légion d’Honneur,

Croix de Guerre 1939 -1945 avec 3 citations.

Médaille de la France Libérée.

Rédacteur et infographie du fanion : Guillaume Morelli – sources fonds documentaire du 1er RCP et mémoire du Lieutenant Kiener.

On vous conseille la page créée par Guillaume grand spécialiste du 1er RCP : « Histoires de Rapaces » https://www.facebook.com/profile.php?id=100070467480353

Gebirgs-Jäger-Regiment 136 de la 2.Gebirgs-Division.

Gebirgsjäger(Chasseur de montagne) du Gebirgs-Jäger-Regiment 136 de la 2.Gebirgs-Division.

Groupe de combat s.MG (Mitrailleuse lourde) équipé d’une mitrailleuse MG42 montée sur trépied « Lafette 42 »

Engagé dans le secteur de Jebsheim(68) à partir du 25 janvier 1945, ce régiment d’élite fût quasiment anéanti lors de la libération du village par les troupes franco-américaines après 3 jours et 3 nuits de combats acharnés, au corps à corps, maison par maison, sous un déluge d’artillerie.

Les survivants de cette unité combattront encore dans les environs, à Grussenheim(68) et Durrenentzen(68) lors du repli progressif vers le sud de l’Alsace.

Le Régiment 136 quitte définitivement la Poche de Colmar, le 7 février 1945, en traversant le pont de Chalampé(68), sur le Rhin.

NB : Par la suite, le régiment 136 sera engagé brièvement dans le secteur de Bitche(57) et en Rhénanie-Palatinat(Allemagne).

La 2.Gebirgs-Division prit part à la Campagne de Pologne et de Norvège en 1940. A partir de 1941, elle fût déployée à proximité du Cercle polaire (Frontière Finno-Soviétique) où elle choisi comme insigne divisionnaire : La tête de Renne.

Le Musée Mémorial des Combats de la Poche de Colmar et l’association Alsacemilitaria ont choisi de s’associer dans la cadre d’un partenariat culturel et historique.

Cette initiative vise à partager nos connaissances historiques, de bénéficier d un soutien logistique commun, de participer conjointement à la restauration d’artefacts et matériels exposés au musée.

L’objectif est de développer des démarches communes dans le cadre de la création de vitrines thématiques ou l’organisation d’évènements historiques.

Alsacemilitaria

Nous sommes une association de recherches et d’expérimentations historiques crée en 2008 par plusieurs passionnés d’histoire afin de confronter la théorie à la pratique.

Notre projet a pour but de partager au plus grand nombre, de manière interactive et créative, la vie au quotidien d’un chasseur de montagne allemand pendant la Seconde Guerre mondiale. (Gebirgsjäger), avec un focus sur l’incorporation de force des Alsaciens et Mosellans dans le Gebirgs-Jäger-Regiment 136 (de 1942 à 1945, 2.Gebirgs-Division) où ils furent nombreux.

Le port de l’uniforme allemand est seulement l’un des vecteurs (sans vouloir faire l’apologie du nazisme) qui nous permet d’évoquer le drame de l’incorporation de force de nos aïeuls.

Lun des objectifs de l’association est de sensibiliser le public sur le drame de l’incorporation de force des « Malgrés-nous » lors d’événements culturels.

Découvrez nos actions et recherches :

Gérard FOELLNER 1942 –

Un bon vieux compagnon …

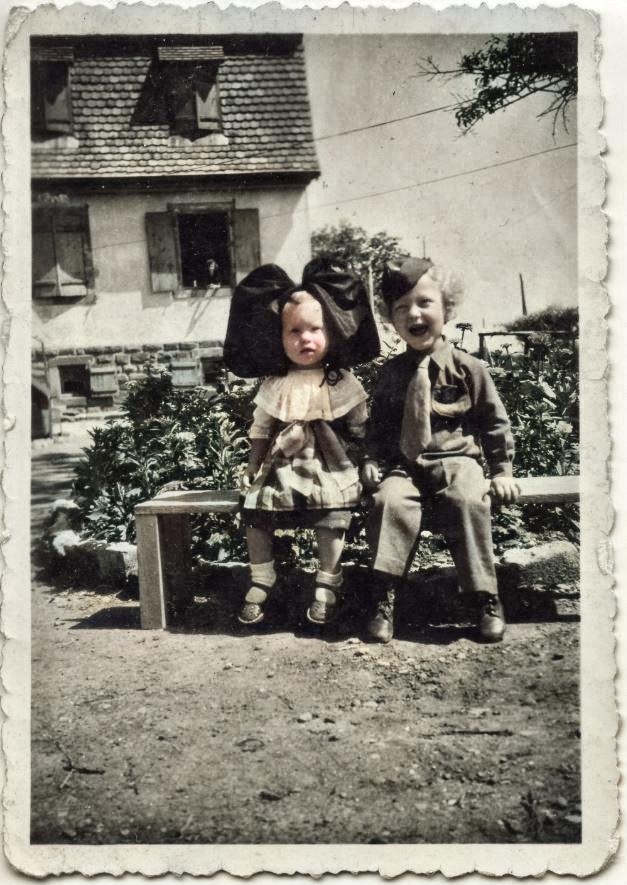

En 1945 Gérard Foellner né le 29 septembre 1942 a deux ans et demi et habite route d’Ingersheim, à Colmar (68).

Trop jeune pour se remémorer la Libération, il a tout de même pu conserver un souvenir matériel de cette époque : un petit uniforme militaire cousu par sa tante.

Il a décidé, 75 ans plus tard, d’en faire cadeau au musée mémorial des Combats de la Poche de Colmar, contribuant ainsi à l’important devoir de Mémoire et de transmission.

Le jour de la Libération de Colmar le 4 février 1945, Gérard a assisté au défilé des troupes françaises et américaines en compagnie de sa mère et de sa tante.

« On m’avait appris à saluer pour l’occasion », se souvient-il. Le petit garçon est habillé de son uniforme, confectionné pour l’occasion à partir de la vareuse d’un soldat américain.

C’est pendant qu’il effectue un petit salut militaire qu’un soldat français sort du rang et vient accrocher une de ses médaille à son costume.

Un épisode amusant qui retranscrit bien la liesse des festivités de la Libération. « Et regardez, je n’étais pas n’importe qui ! », rigole-t-il en désignant ses galons de commandant.

NB : Georges Foellner son papa, né en 1920 à Colmar a été contraint au travail obligatoire par les naziss, pendant trois mois, en octobre 1942. Il est par la suite incorporé de force dans la Wehrmacht et se retrouve à Nichlausburg, près de Vienne (Autriche). Envoyé sur leu front russe, il rejoint Presnitov, près de la frontière polonaise. Blessé par des éclats d’obus, en octobre 1943, hospitalisé pendant quelques mois et après une convalescence de quinze jours, il rejoint à nouveau Nichlausburg, puis l’Italie, en janvier 1944, où il participe aux durs combats de Monte Casino. Se constituant prisonnier auprès des Américains, M. Foellner s’engage volontairement dans la Première Armée française. Avec qui il part de Naples, direction Marseille, pour arriver finalement à Strasbourg d’où il est démobilisé, en mai 1945.

Le 1er Régiment de Chasseurs Parachutistes (1er RCP).

« LA VICTOIRE OU LA MORT »

En janvier 1943 la Compagnie de l’Air n°1 créée en juillet 1941 par le Capitaine Sauvagnac avec les anciens des 601ème et 602ème Groupes de l’Infanterie de l’Air (601 & 602ème GIA) quitte Alger pour s’installer à Fez au Maroc.

Le 1er février 1943 la Compagnie de l’Air n°1 devient le 1er bataillon de Chasseurs Parachutistes (1er BCP). Les jeunes volontaires rejoignent en nombre l’unité après pour beaucoup, avoir traversé la France occupée, être passés par les geôles espagnoles pour rejoindre l’Afrique du nord.

Fort de 700 brevetés parachutistes au 1 mai 1943, les effectifs permettent à présent de créer un 2ème bataillon qui va donner naissance au 1er Régiment de Chasseurs Parachutistes (1 RCP) après la dissolution du 1er BCP le 3 mai 1943.

Le 1er Régiment de Chasseurs Parachutistes est officiellement créé le 1er juin 1943.

Le colonel Geille « créateur » des parachutistes français prend le commandement du régiment avec comme second le commandant Faure.

Régiment d’élite, les nouveaux arrivés doivent suivre une formation parachutiste et un entraînement militaire très exigeants.

En octobre 1943 le 1er RCP quitte Fez pour s’installer à Oudja et suivre le stage de formation aux techniques aéroportées américaines à l’Airborne Training Center (ATC) de la célèbre 82nd US Airborne Division.

Pour être breveté parachutiste il faut effectuer 6 sauts.

En décembre 1943 le 1er RCP rejoint Alger après un entrainement intensif suivi pas ses hommes (équipés par les américains avec du matériel moderne) et qui en fait l’un des meilleurs régiments français de cette époque…si ce n’est le meilleur.

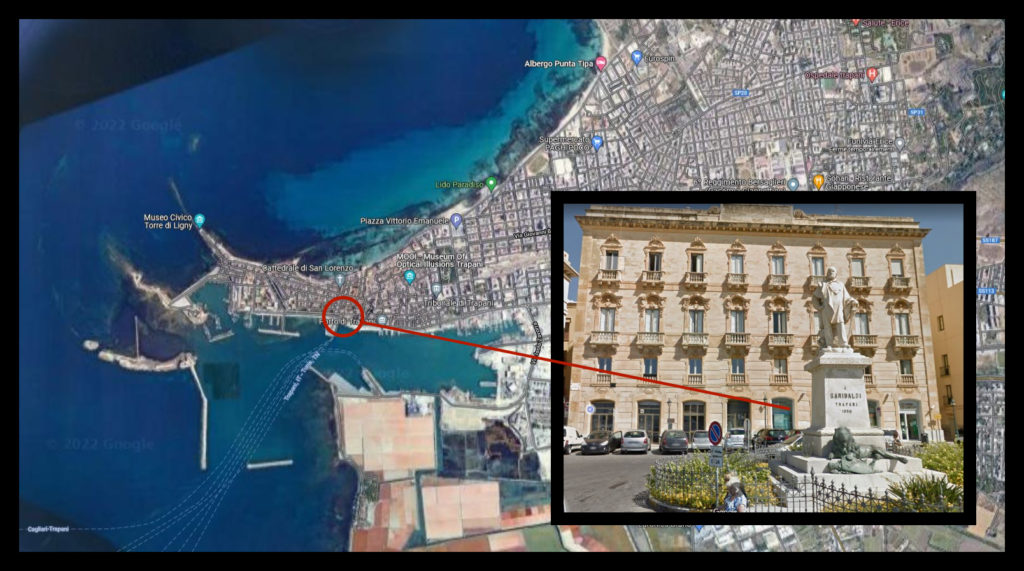

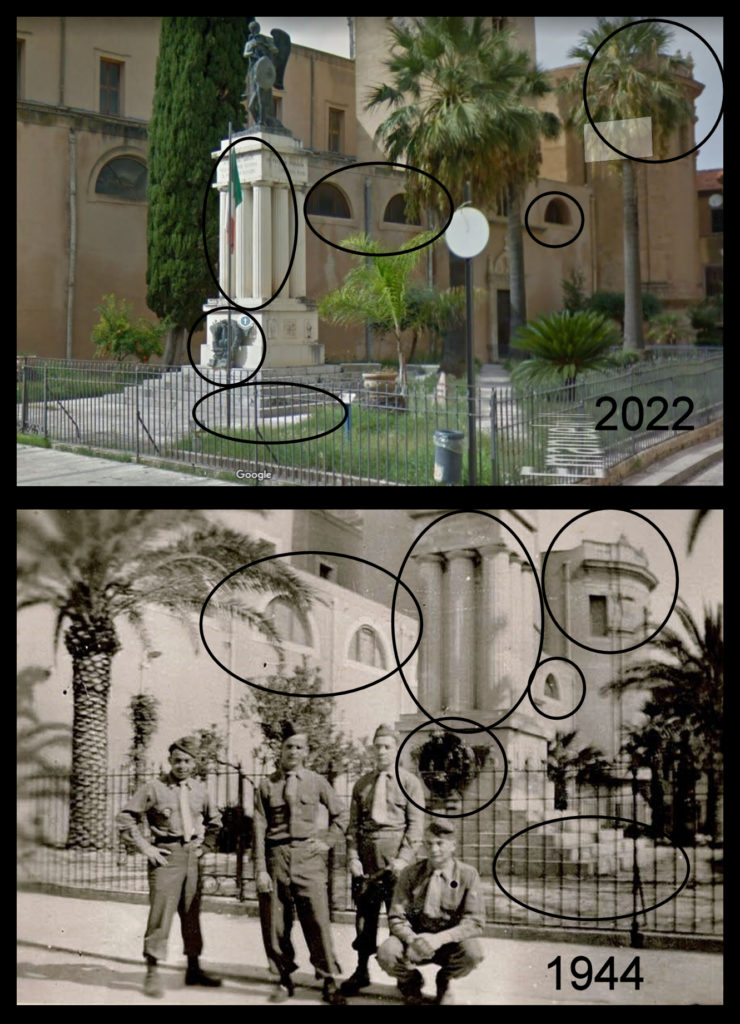

Du 31 mars au 7 avril 1944 le régiment arrive près de Trapani en Sicile. Pour la prise de l’île d’Elbe en juin 1944, il est prévu de parachuter le 1er RCP afin de préparer le débarquement des 12 000 soldats français mais suite aux réticences des aviateurs américains en raison de la forte défense anti-aérienne allemande, cette mission de parachutage est annulée.

Début juillet 1944 le régiment rejoint Rome où il est reçu (dans sa totalité) par le pape Pie XII au Vatican lors d’une audience privée.

Le 15 août 1944 avant le levé du jour, environ 7000 parachutistes américains, anglais avec quelques français (dont des hommes du 1er RCP) décollent d’Italie et participent au largage de la Force Rugby sur la Provence lors de l’opération Dragoon (débarquement de Provence).

Le 4 septembre 1944 le 1er RCP quitte Rome par voie aérienne pour atterrir à Valence dans la Drôme…les parachustistes français mettent à nouveau le pied sur le territoire métropolitain après plusieurs années d’absence pour nombreux d’entre eux.

Le 15 septembre 1944 il est regroupé face à la trouée de Belfort afin d’être largué sur le secteur de Thann – Cernay (68) pour favoriser une percée du 2ème Corps d’Armée (2ème CA) de la 1ère Armée Française pour libérer l’Alsace. La progression étant plus lente que prévue face à la résistance allemande cette mission de parachutage est également annulée. Impatient de participer à la libération du territoire national le Colonel Geille demande aux autorités militaires à combattre au plus vite… le 1er RCP est alors mis à la disposition du 2ème CA de la 1ère Division Blindée…c’est la campagne des Vosges qui commence.

La percée des hommes du 1er RCP à travers le dispositif allemand dans le massif des Vosges résonne des noms des lieux ( Ferdrupt – col du Morbieu – forêt du Gehan, tête du Midi – le ménil – côte 1008 – col du Ménil – côte 1111 ) où ils vont se battre héroïquement dans des conditions matériel, climatique très difficiles et face à un adversaire en surnombre du 2 au 22 octobre 1944 au prix de lourdes pertes : 129 tués et 339 blessés.

Devant les pertes subies par l’ensemble de la 1ère Armée dans les Vosges le général de Lattre décide d’abandonner l’offensive dans ce secteur pour accentuer ses efforts dans la trouée de Belfort qui permettra de libérer Mulhouse le 21 novembre 1944.

Dans ses mémoires le général de Lattre écrit en conclusion de la bataille des Vosges : « …si le 2ème CA ne trouva pas dans les Vosges la récompense de son acharnement, et s’il n’eut pas la joie méritée d’entrer le premier en Alsace, c’est à lui pourtant que l’Alsace doit en partie sa délivrance. En anéantissant une division ennemie, en attirant dans la montagne 6 bataillons venus de la trouée de Belfort, 4 prélevés sur le front du 6ème corps US, 7 amenés d’Allemagne et 1 rapatriée de Norvège en concentrant sur lui toute l’attention et la majeure partie des moyens de l’allemand il a durablement pris à son compte la préparation de la Victoire ».

Le 28 novembre 1944 le colonel Geille quitte le 1er RCP pour rejoindre l’Etat-Major de l’Air et c’est son adjoint le commandant FAURE qui prend le commandement du Régiment.

Après un repos bien mérité dans la région de Lons-le-Saunier et avoir été recomplété en partie par le Bataillon Hémon constitué de jeunes engagés de la région parisienne (après la libération de Paris) le régiment est dirigé sur l’Alsace le 7 décembre 1944.

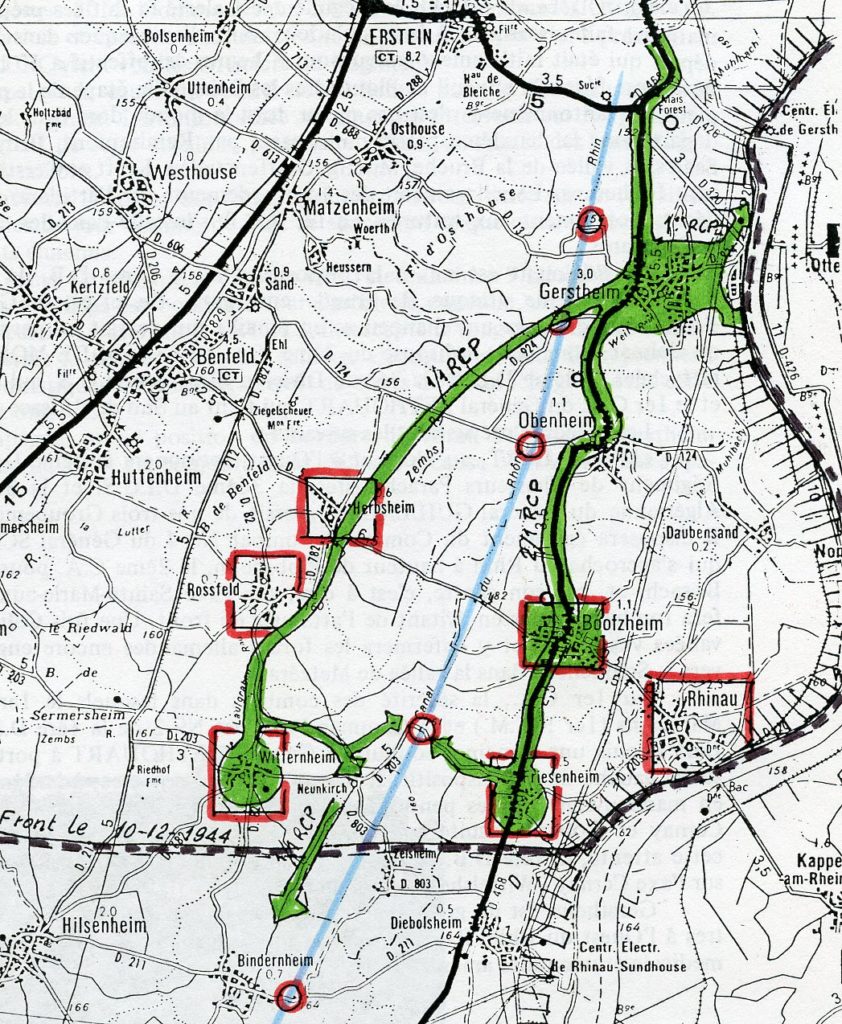

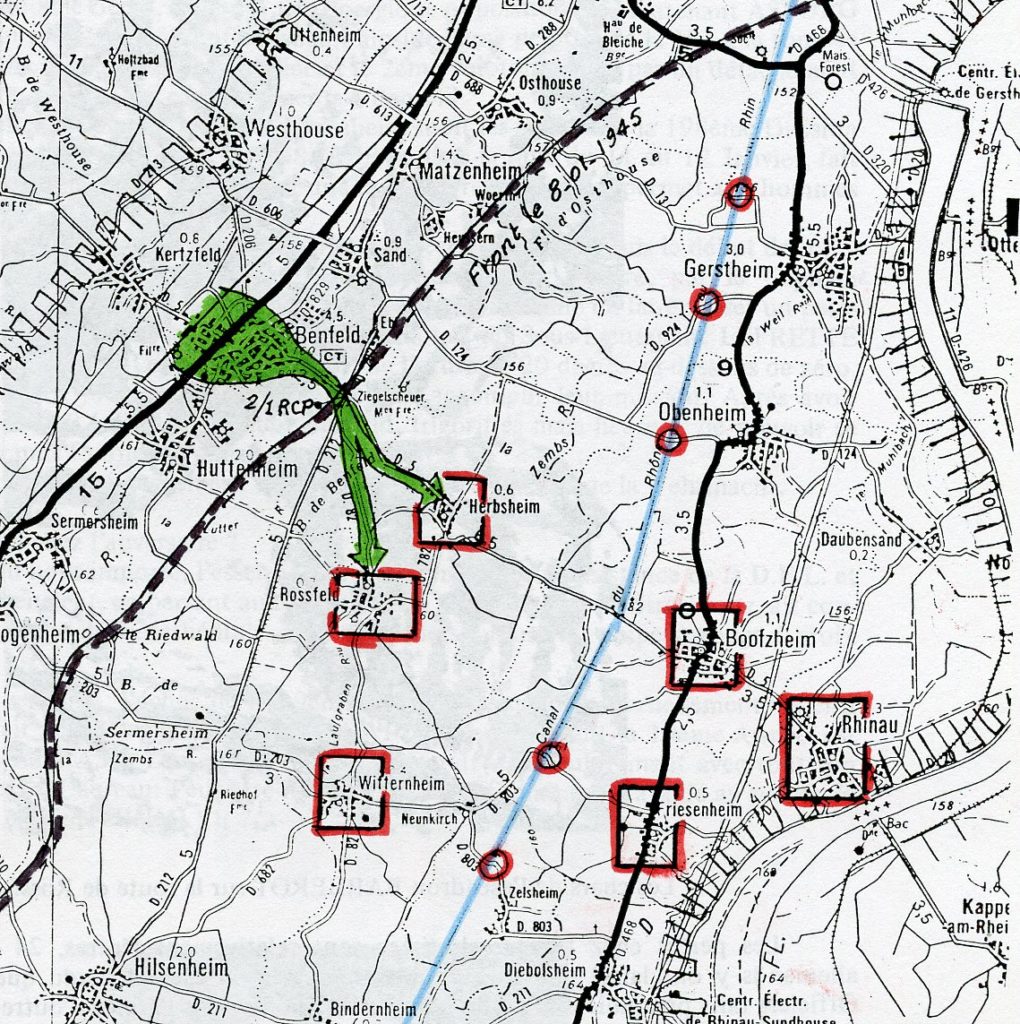

Le 1er RCP commence la campagne d’Alsace en étant rattaché à la 2ème Division Blindée (2ème DB) du général Leclerc qui doit fixer les troupes allemandes le long du Rhin en lançant des attaques en partant de Gerstheim (25 kms au sud de Strasbourg) vers Colmar pour permettre à la 36ème Division d’Infanterie US (36th IDUS) de déborder Colmar par le nord-est.

Du 13 au 22 décembre 1944 le 1er RCP combat à Witternheim(67), Neunkirch(67), Bindernheim(67), les bois de Mayhols, Friesenheim(67)…sous un déluge de feu et d’acier.

Pour donner une idée de l’intensité des combats le 1er bataillon du 1er RCP perd plus de 200 hommes (tués ou blessés) en seulement 3 jours dont 10 officiers et 43 sous-officiers.

Le 23 décembre au soir le 1er RCP est mis au repos à Plombières pour une courte durée car dès le 28 le régiment est à nouveau mis en alerte et acheminé dès le 30 à Hachimette (au nord-ouest de Colmar) en franchissant le col du Bonhomme alors qu’il y a 50 cm de neige au sol. Le nouvel an est célébré à coups de canons et de mitrailleuses. Du 1er au 8 janvier 1945 le régiment est dans le secteur d’Orbey(68) puis durant 2 semaines il occupe les cols du Bonhomme et de la Schlucht où embuscades et patrouilles sont le quotidien des parachutistes.

A noter que Certains paras portent la tenue de saut US M42 … alors que d’autres portent la tenue de montagne avec parka col en fourrure et pantalon de ski, chaussures et guêtres de montagne. C’est la seule unité à avoir touché cette tenue de montagne très appréciée en cette période de grand froid dans la Poche de Colmar -.photo 1 RCP.

Suite à la contre-offensive allemande sur Strasbourg le 2ème Bataillon du 1er RCP est dépêché en urgence à Benfeld le 9 janvier 1945 où il combat à Herbsheim(67) et Rossfeld(67).

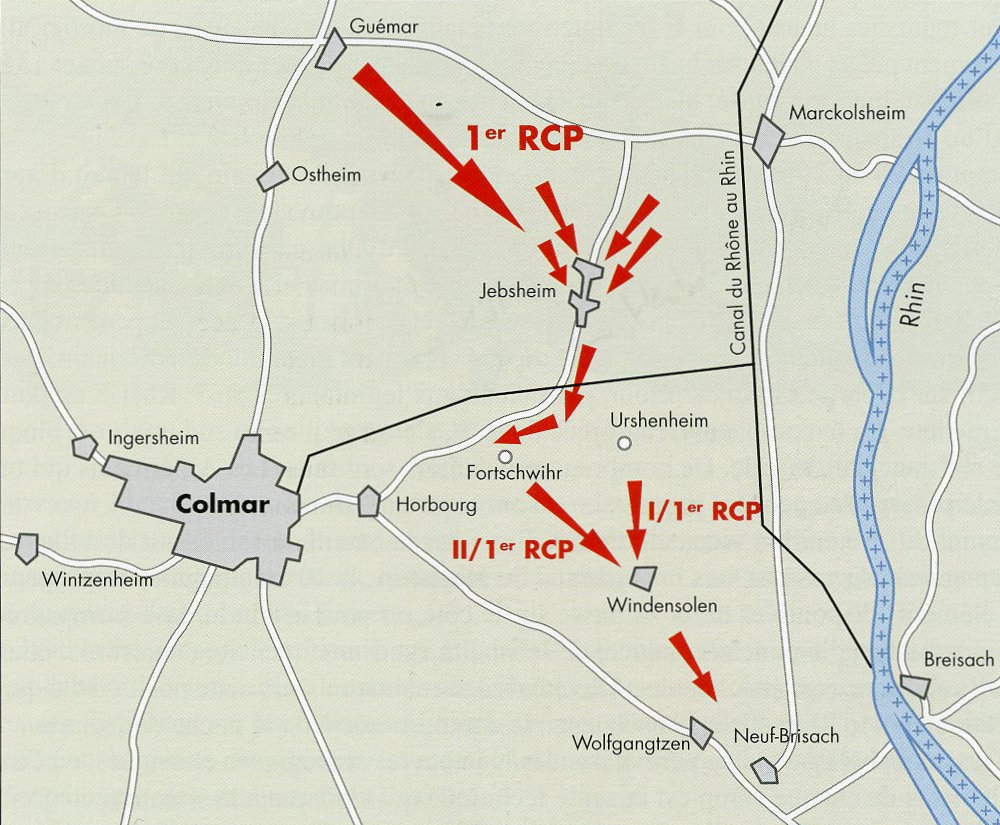

Le 15 janvier 1945 le 1er RCP est mis à la disposition du Combat Command 6 de la 5ème Division Blindée du général de Vernejoul et va participer aux terribles combats de Jebsheim du 25 au 30 janvier(76 tués et 167 blessés), de Widensolen du 31 janvier au 1 février 1945(15 tués et 45 blessés) par des températures polaires de moins 20 degrés faisant face aux redoutables chasseurs alpins du Gebirgs-Jäger-Regiment 136 de la 2.Gebirgs-Division, unité d’élite de l’armée allemande.

Le général de Lattre écrira au sujet des combats de Jebsheim : « ..rien ne donne une idée de ce qu’est alors ce malheureux village. 500 cadavres allemands en transforment les rues en un véritable charnier. Nous mêmes y avons eu 300 hommes hors de combat et les américains au moins autant. Mais nous y avons fait 750 prisonniers et le 254ème RIUS plus de 300. JEBSHEIM est bien le symbole de la fraternité Franco-Américaine…il est aussi le symbole de l’héroïsme dépensé pour enfoncer le front allemand.. ».

Colmar sera libérée le 2 février 1945 suite à ces combats victorieux dont le 1er RCP aura pris une glorieuse part.

Le 11 février 1945 au soir alors que la majorité des parachutistes du 1er RCP fête la Libération de la poche de Colmar en ville, une bombe à retardement allemande cachée dans la caserne Lacarre explose vers 23h tuant 5 hommes supplémentaires, en blesse 15 autres et détruit la quasi totalité des archives du régiment.

La campagne d’Alsace se solde par 176 tués et 512 blessés soit 60% de ses effectifs.

Durant les campagnes des Vosges et d’Alsace le 1er Régiment de Chasseurs Parachutistes paye un lourd tribut mais qui n’a d’égal que l’importance des actions qui lui furent confiées. Le haut commandement ne lui confiait que des missions difficiles dont la réussite ne pouvait être que l’expression de sa valeur.

1156 hommes tués ou blessés à qui nous seront toujours reconnaissants pour leur engagement et leur sacrifice au service de la France.

Le drapeau du 1er RCP porte dans ses plis les inscriptions des noms de VOSGES 1944 et COLMAR 1945.

Ses 2 citations :

Pour ses faits d’armes lors de la campagne des Vosges le régiment est cité :

Sur la proposition du ministre de l’Air,

Le général de Gaulle, président du gouvernement provisoire de la République Française, chef des armées, cite à l’ordre de l’armée aérienne

Le 1er Régiment de Chasseurs Parachutistes

« Magnifique régiment l’âme jeune et ardente, capable de toutes les audaces et de tous les efforts.

Sous le commandement du Colonel Geille, remarquablement secondé par le commandant Faure, vient de prouver, pendant quinze jours ininterrompus de combats pour la conquête des cols des Vosges, à la fois son habileté manœuvrière et sa volonté de vaincre.

Le 4 octobre 1944, s’infiltrant en pleine forêt à travers le dispositif de l’ennemi, il s’empare du col du Morbieu, capturant une batterie d’artillerie de 150, et de nombreux prisonniers.

Le 5, par une manœuvre osée, il enlève la crête de la forêt de Géhant, l’occupant à lui seul pendant douze jours, harcelant l’ennemi et le tenant en respect par des raids et des coups de main, au cours desquels il détruit deux chars allemands.

Du 16 au 18, franchissant de vive force le col du Ménil, il s’empare du mont de Rouge Gazon mettant l’ennemi en déroute, capturant des PC et un important butin. Unité forçant l’admiration. »

Cette citation comporte l’attribution de la Croix de Guerre 1939-1945 avec Palme.

Pour ses faits d’armes lors de la campagne d’Alsace le régiment est cité :

Sur la proposition du ministre de l’Air,

Le général de Gaulle, président du gouvernement provisoire de la République Française, chef des armées, cite à l’ordre de l’armée aérienne

Le 1er Régiment de Chasseurs Parachutistes

« Magnifique régiment qui sous les ordres du Lieutenant-Colonel Faure n’a cessé de faire preuve, au cours des durs combats auxquels il a pris part, des plus brillantes qualités de courage, d’allant et de ténacité.

Le 15 décembre 1944 a pris Witternheim et Neunkirch, repoussant le 15 une dure contre-attaque.

Le 10 janvier 1945, par une action sur Herbsheim et Rossfeld a permis la relève des unités encerclées, faisant de nombreux prisonniers dont plusieurs officiers.

Puis en liaison intime avec les blindés de la 5ème DB a participé les 28 et 29 janvier 1945 à la prise de Jebsheim où, après deux jours de combats incessants allant jusqu’au corps à corps, il réussit à s’emparer du village dont la possession était capitale pour la suite des opérations, et le 1er février 1945 a enlevé d’un seul bond Widensolen, élargissant ensuite la zone conquise par une succession d’opérations heureuses.

Unité d’élite au moral élevé, qui sait toujours imposer sa volonté à l’ennemi en toutes circonstances. »

Cette citation comporte l’attribution de la Croix de Guerre 1939-1945 avec Palme

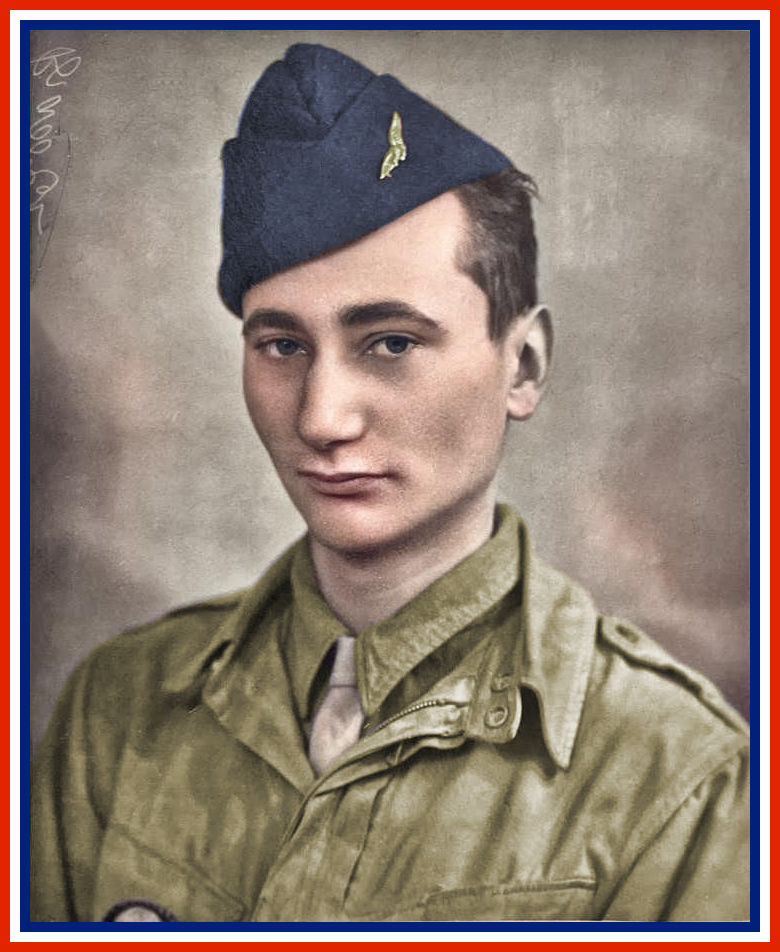

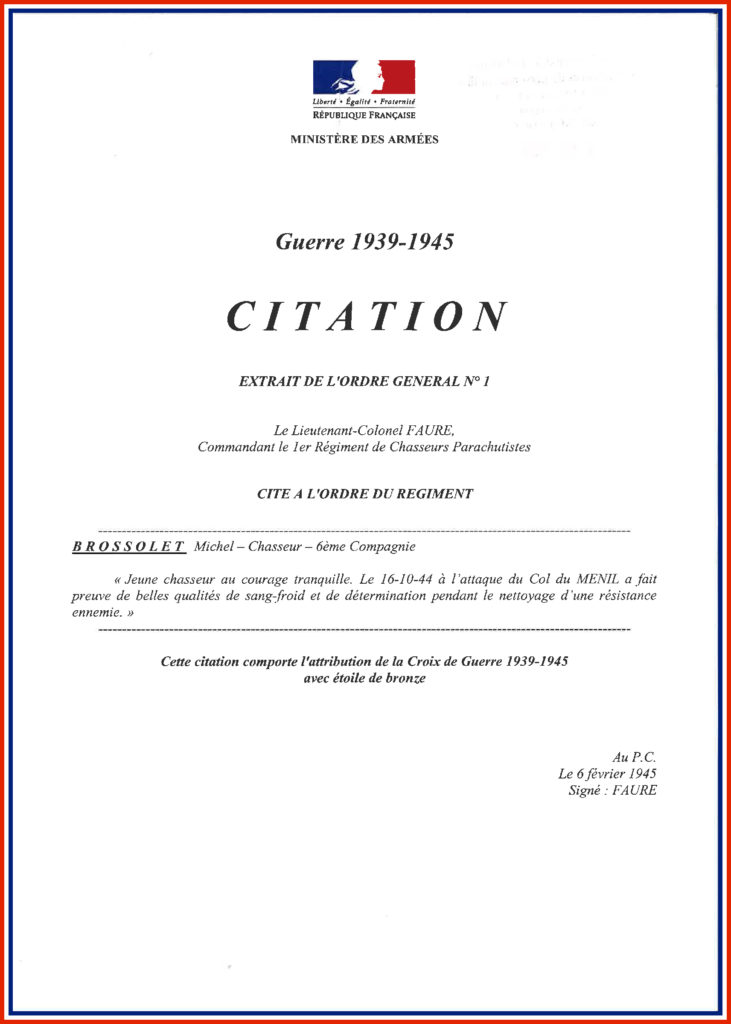

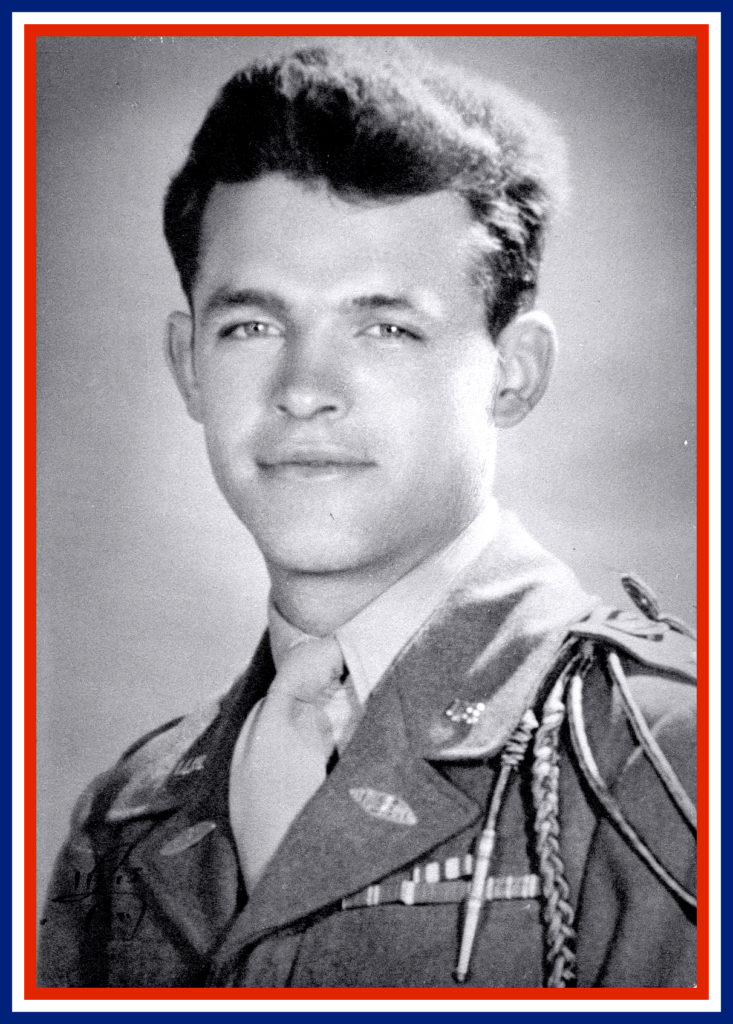

Michel Philippe BROSSOLET 1923 – 1972

Hommage à Michel Brossolet, Chasseur Parachutiste de la 6ème Compagnie du 1er RCP…un Brave parmi les Braves!

« Jeune chasseur au courage tranquille. Le 16 octobre 1944 à l’attaque du Col du Ménil a fait preuve de belles qualités de sang-froid et de détermination pendant le nettoyage d’une résistance ennemie. »

Extrait de l’ordre général n°1, le Lieutenant-Colonel Faure, Commandant le 1er RCP citant à l’ordre du Régiment Michel Brossolet avec attribution de la Croix de Guerre 1939 – 1945 avec étoile de bronze, le 6 février 1945.

« Jeune chasseur d’élite plein d’allant, remarquable par son grand courage tranquille et sa ténacité. Le 6 octobre 1944 a son baptème du feu au combat du bois de Grettery(88), se fait remarquer par sa désinvolture et sa belle crânerie sous le feu particulièrement meurtrier de tireurs d’élite ennemis. Le 16 octobre 1944, lors de l’attaque du Col du Menil(88), participa efficacement à la réduction de résistances. En ces circonstances, contre un ennemi qui se fait tuer sur place, a fait preuve des plus belles qualités militaires par son esprit combatif et son mépris absolu du danger. Le 14 décembre 1944 lors de l’attaque du village de Bindernheim(67), effectua plusieurs missions de liaison particulièrement dangereuses à travers une zone battue par l’artillerie et des armes automatiques ennemies. Son peloton se repliant reste volontairement seul avec les blessés sous le feu intense de l’artillerie. Malgré le bombardement qui continue, se porta plus tard volontaire à plusieurs reprises pour aller chercher des blessés et le corps d’un officier. Le 15 décembre 1944, au nord de Neunkirch(67), lors d’une patrouille de liaison, est grièvement blessé par l’explosion d’une mine »

Citation du 14 juin 1946, avec attribution de la Médaille Militaire et de la Croix de Guerre 1939-1945 avec palme.

Michel Brossolet est né le 3 janvier 1923 à Paris, évadé de France le 26 septembre 1943 dans le but de rallier directement l’Afrique du nord.

Affecté dans l’Armée de l’air le 5 janvier 1944 à la base aérienne de Blida en Algérie, jusqu’au 20 mars 1944.

Campagne d’Italie du 1 avril au 3 septembre 1944 : Il est breveté en Sicile le 1 mai 1944 – brevet 1870.

Campagne de France du 5 septembre au 15 décembre 1944 date de sa blessure de guerre suite à l’explosion d’une mine (amputation jambe droite) en Alsace à Neunkirch(67).

Démobilisé le 12 septembre 1945 avec un pourcentage d’invalidité de 95%.

Promu au grade de Chevalier de la Légion d’honneur par décret du 25 février 1966.

Il est décédé le 22 janvier 1972 à Paris.

En complément le témoignage d’août 2020 de Lucien Alcat, 97 ans, à ce sujet : « Le jour où Michel Brossolet a été blessé au col du Menil (88) en octobre 1944, j’y étais comme brancardier. Je ne me souviens plus des noms des gars que nous avions brancardés. L’infirmier et copain Pierre Berceaux qui était a environ 4 mètres de moi sera amputé. J’étais allé vers l’aspirant Hoarrau qui avait reçu des éclats d’obus aux poumons, freinés par son sac en duvet qu’il avait sur le dos. Un gars blessé voulait que je prenne sa mitrailleuse, pas possible je l’avais signalée a un autre. Je me souviens encore de ce jour la forêt était enfumée. Je croyais être le seul survivant. «

Nous remercions chaleureusement sa famille pour les photos transmises et les traditions du 1er RCP pour leur aide précieuse, en particulier le Capitaine DR.

Photos : famille Brossolet/mmcpc

documents CAPM et extrait des combats du 13 au 19 décembre 1944 d’après l’historique du 1er RCP de Robert Wagener.

Le récit des combats du secteur de Neunkirch en décembre 1944…

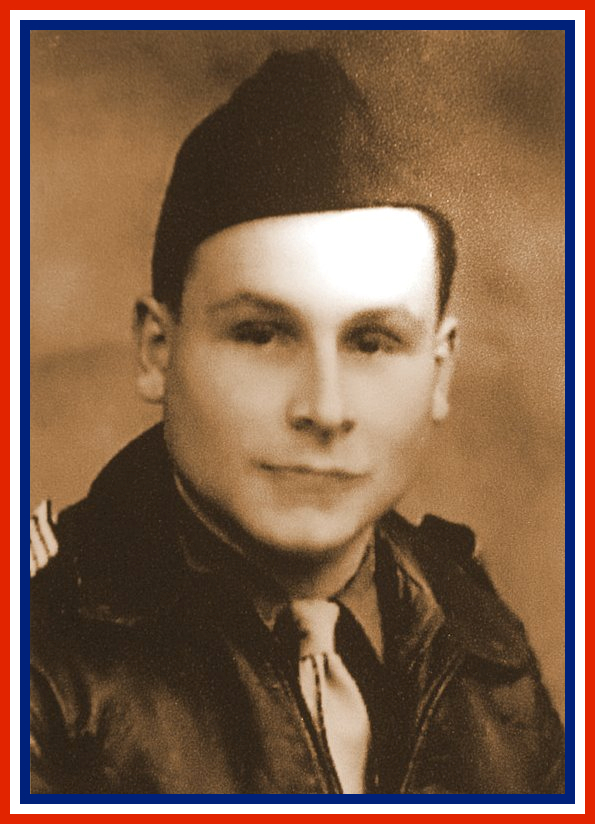

Louis André HANS 1919 – 1944

En mémoire du Sergent-Chef pilote André louis HANS du GC3/3 Ardennes, MORT POUR LA FRANCE le 2 décembre 1944 au commande de son P47 Thunderbolt type D-28-RE serial number 44-20026.

André Louis est né le 25/08/1919 à Nomexy dans les Vosges (88).

Il s’engage dans les Forces Aériennes de la France Libre (FAFL) en Syrie en juillet 1943.

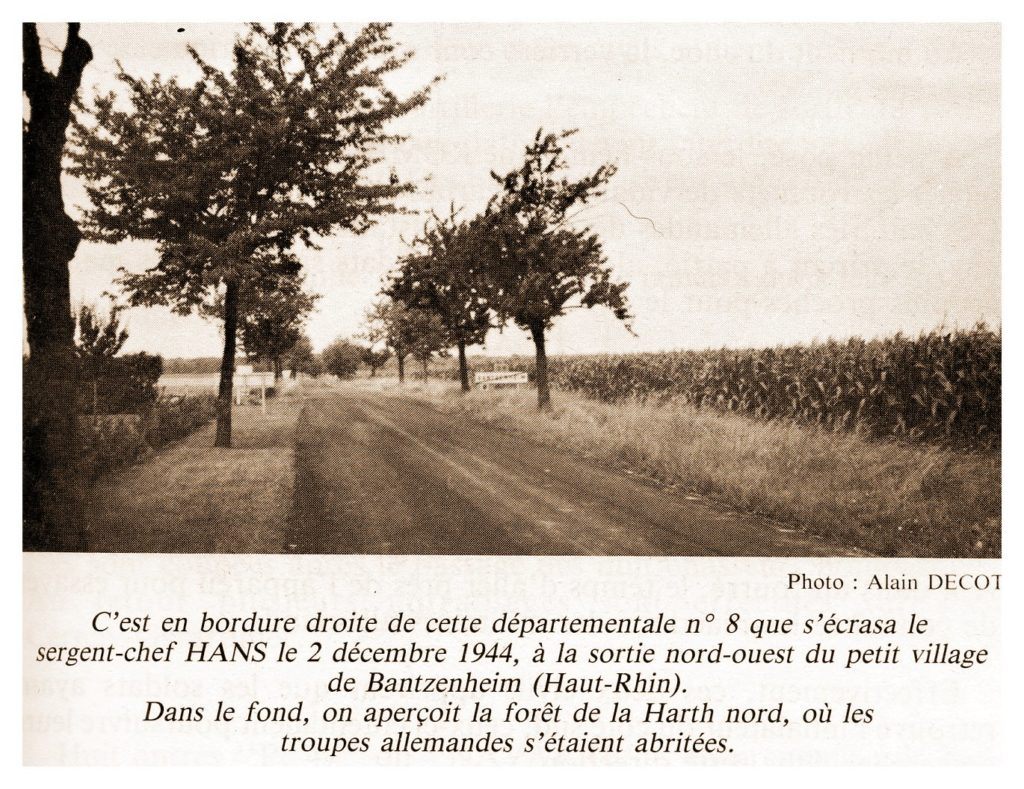

Le 2 décembre 1944 il décolle du terrain Y-5 Ambérieu-en-Bugey (01) avec 7 de ses frères d’armes du Groupe de Chasse GC 3/3 Ardennes pour une mission initiale de bombardement et straffing (attaque au sol) en Allemagne.

Extraits du journal de Marche du GC 3/3 Ardennes :

« vers 17h un laconique coup de téléphone de la mission du Capitaine Gruyelle, nous apprend que 2 équipiers ne sont pas rentrés : ROMBI qui atteint par la Flak a pu regagner nos lignes et HANS qui semble avoir percuté… »

« …en ce qui concerne ROMBI et HANS, il semble que le premier ait pu faire un « crash-landing » du côté de Mulhouse, mais que le second ait percuté (il avait encore une bombe accrochée sous une aile). Mais sait-on jamais? »

extrait du livre de Daniel DECOT « pilotes français sur l’Alsace et l’Allemagne » :

« …c’est au cours d’une attaque près de Bantzenheim(68), vers 15h30, que le groupe Ardennes va perdre deux des siens .

Blessés mortellement en larguant ses bombes sur l’objectif(bombardement et straffing) solidement défendu, le Sergent-Chef HANS perd le contrôle de son appareil. Celui-ci rebondit à plusieurs reprises dans un champs à la sortie nord-ouest de Bantzenheim. Le moteur de son P47 se détache et achève sa course contre un arbre à plus de cent mètres.

En 1945, le Lieutenant MORET retrouva son corps près des débris de son appareil. Une pâle d’hélice marquait sa tombe. Toute l’escadrille le conduira à sa dernière demeure à Nomexy(88), près d’Epinal d’où il était originaire ».

Arrivé au groupe en octobre 1944, il s’était fait aussitôt remarquer par sa volonté de combattre et son audace réfléchie.

Le 2 décembre 1944 il effectuait sa 5ème et dernière mission de guerre. Il avait 25 ans.

NB : Son frère René Fernand HANS né le 18/11/1926 à Nomexy (88) est également Mort pour la France le 25/04/1945 à Saintes (17) il était engagé au sein du 123ème BMI.

source photo portrait : internet

textes : journal de Marche du GC 3/3 Ardennes et livre de Daniel DECOT « pilotes français sur l’Alsace et l’Allemagne »

profils P47 : Wingmasters n°3

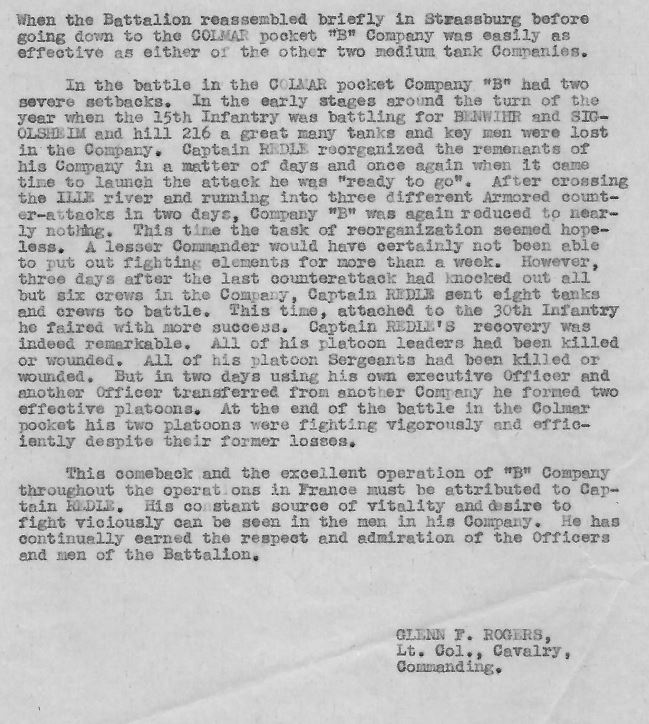

David Dillon REDLE 1918 – 2015

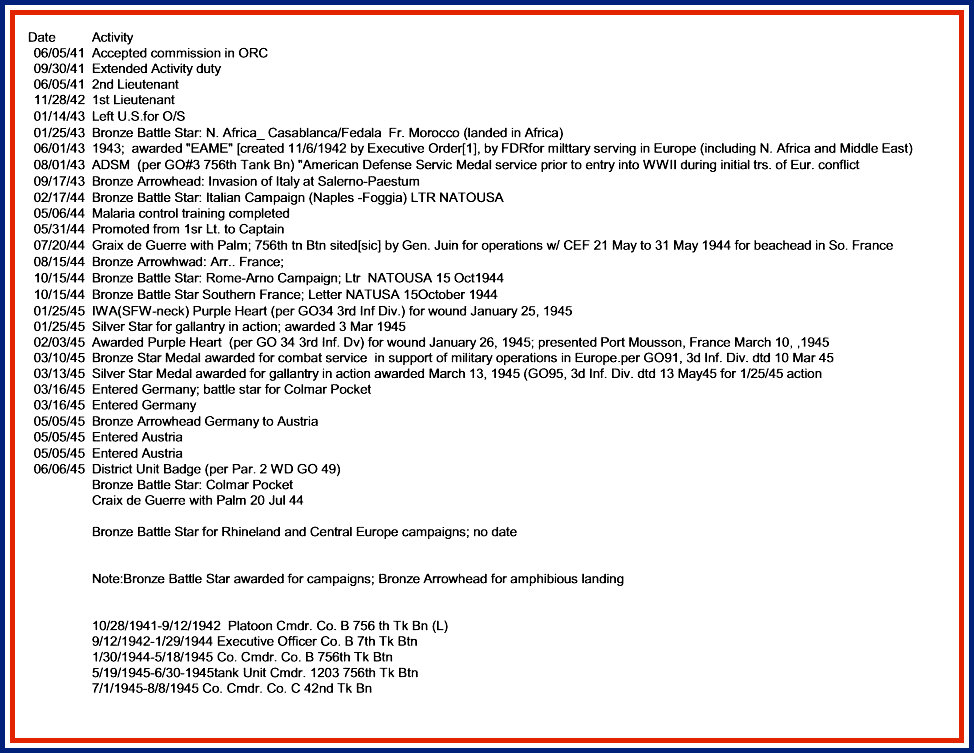

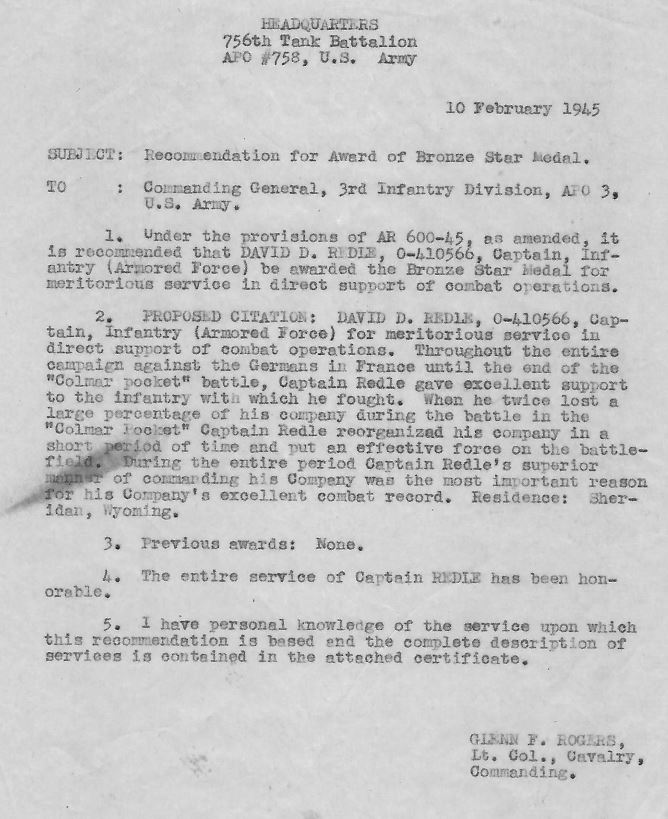

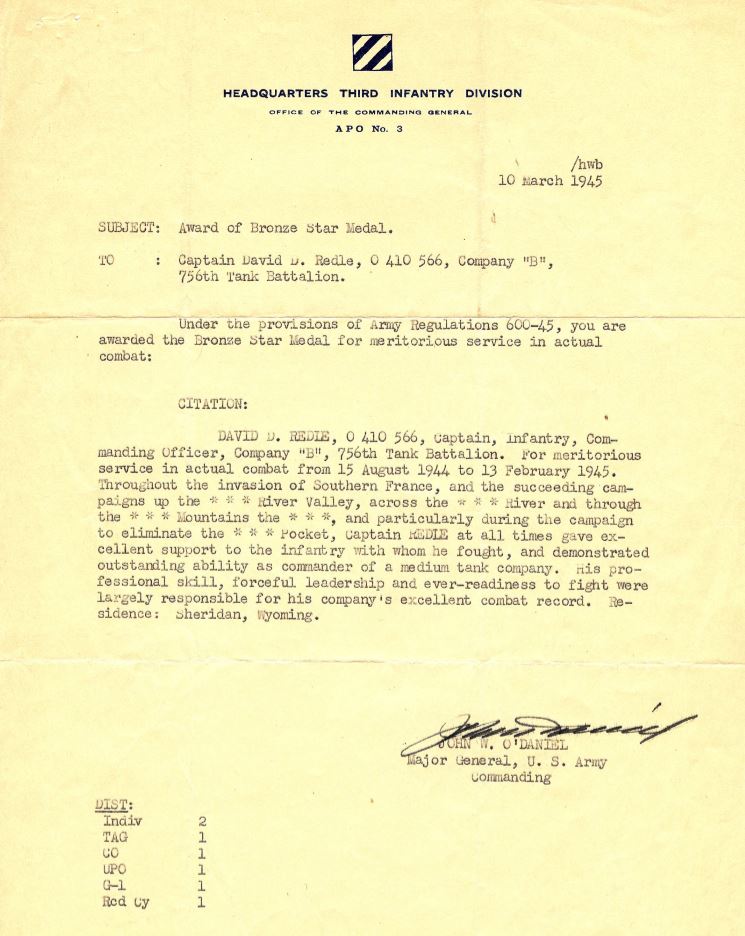

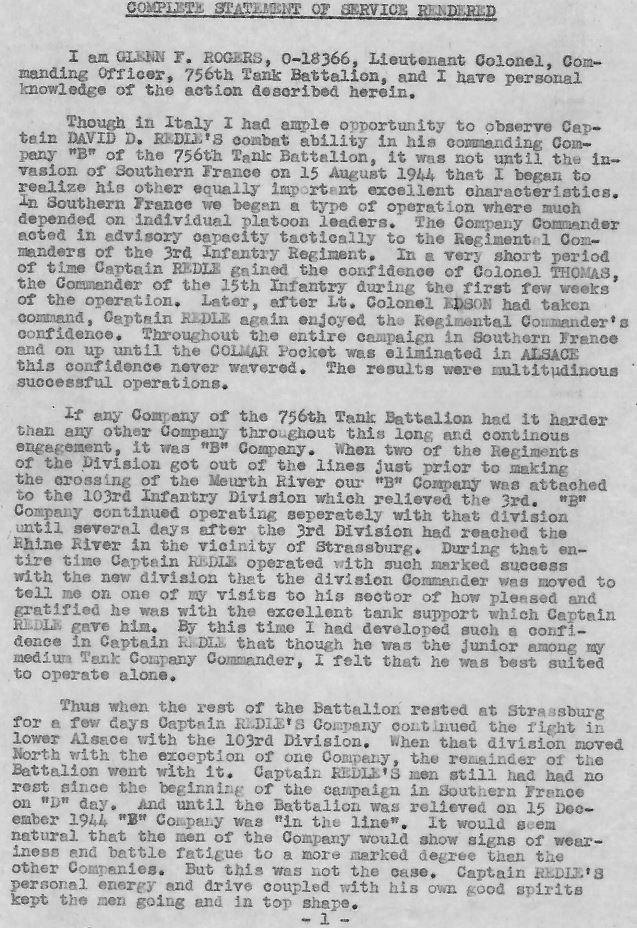

Le Capitaine David Dillon Redle commandant de la Compagnie B du 756th Tank Battalion, qui a combattu avec le 15th Régiment d’Infanterie de la 3rd Division Américaine pendant les combats de la Poche de Colmar.

David Dillon Redle est né le 17 juillet 1918 à Sheridan dans le Wyoming, il s’engage dans l’armée américaine en septembre 1941.

Il sera de toutes les campagnes avec le 756th Tank Battalion : MAROC – SALERNE – NAPLES – MONTE CASSINO – ROME – PROVENCE – ALSACE – ALLEMAGNE.

Durant les combats en Alsace il sera décoré de la Bronze Star le 13/02/1945(pour ses actions et sa bonne conduite « au feu » durant plus de 3 mois), la Silver Star (le 25/01/1945 pour les combats dans le secteur de Riedwihr) et la Purple Heart (éclat de mortier au cou dans le secteur de Riedwihr-Holtzwihr).

Après guerre David D. Redle occupera divers postes au sein de PPG Industries à Barberton, dans l’Ohio, et prendra sa retraite en 1983 à l’âge de 65 ans. Lui et sa femme, Elizabeth, ont élevé huit enfants. Il est décédé le 7 janvier 2015 à l’âge de 97 ans.

En décembre 2018 nous avions marché dans les traces du Capitaine D. Redle en effectuant un «circuit mémoriel» avec son fils David et sa petit fille Kathleen.

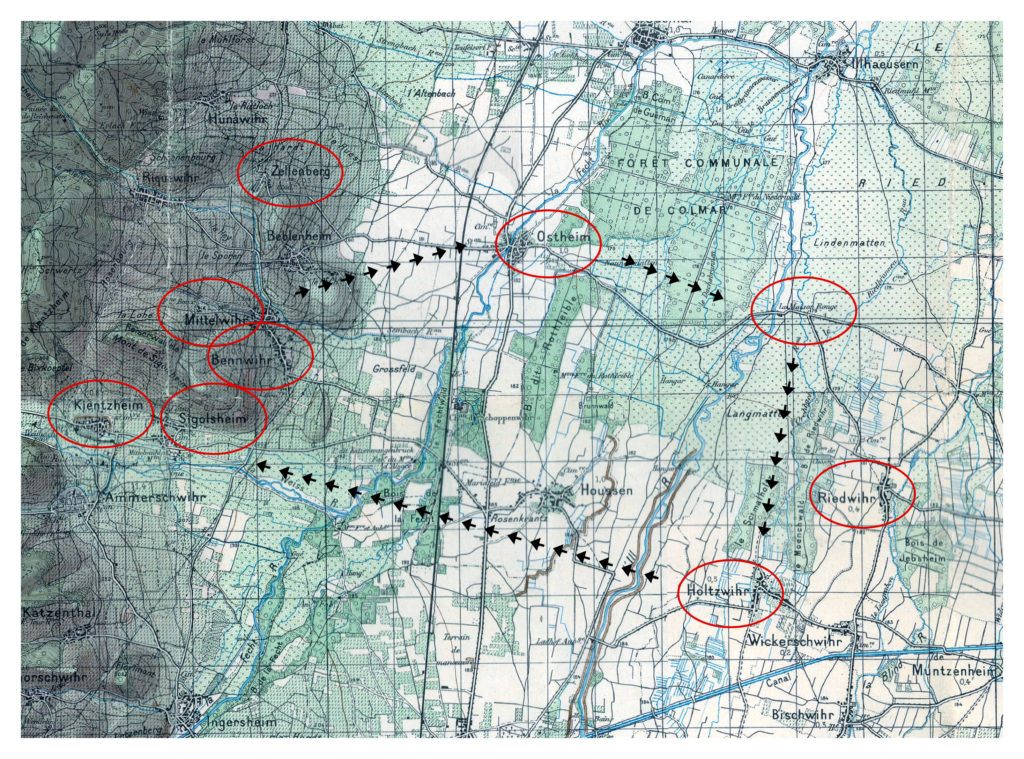

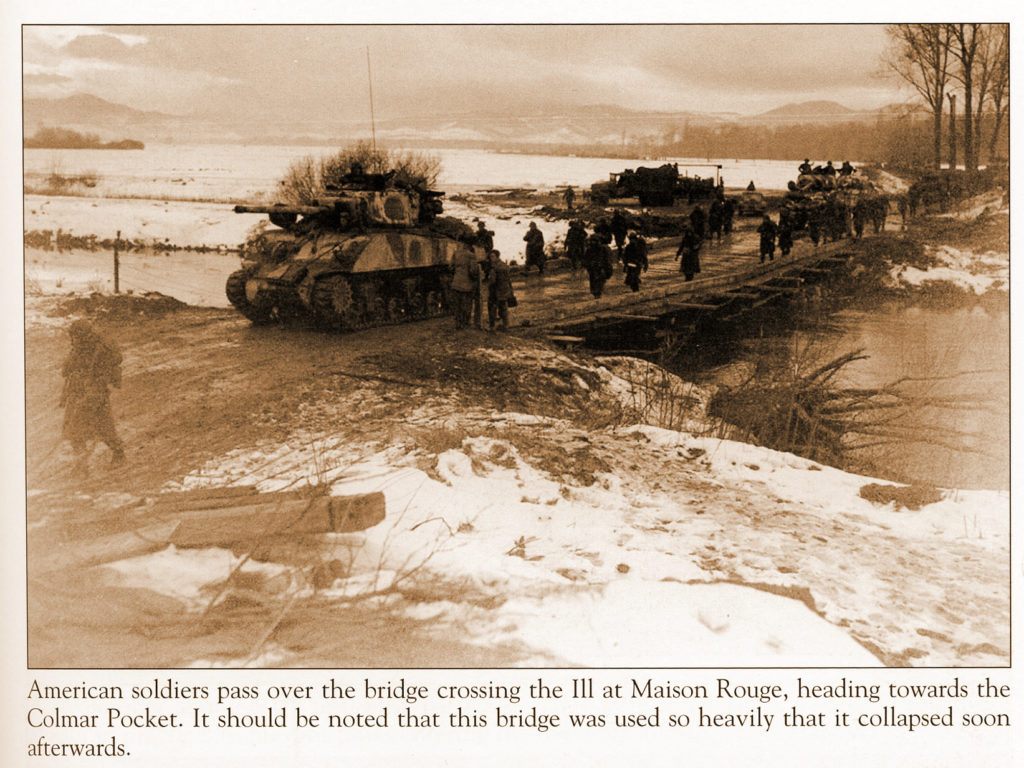

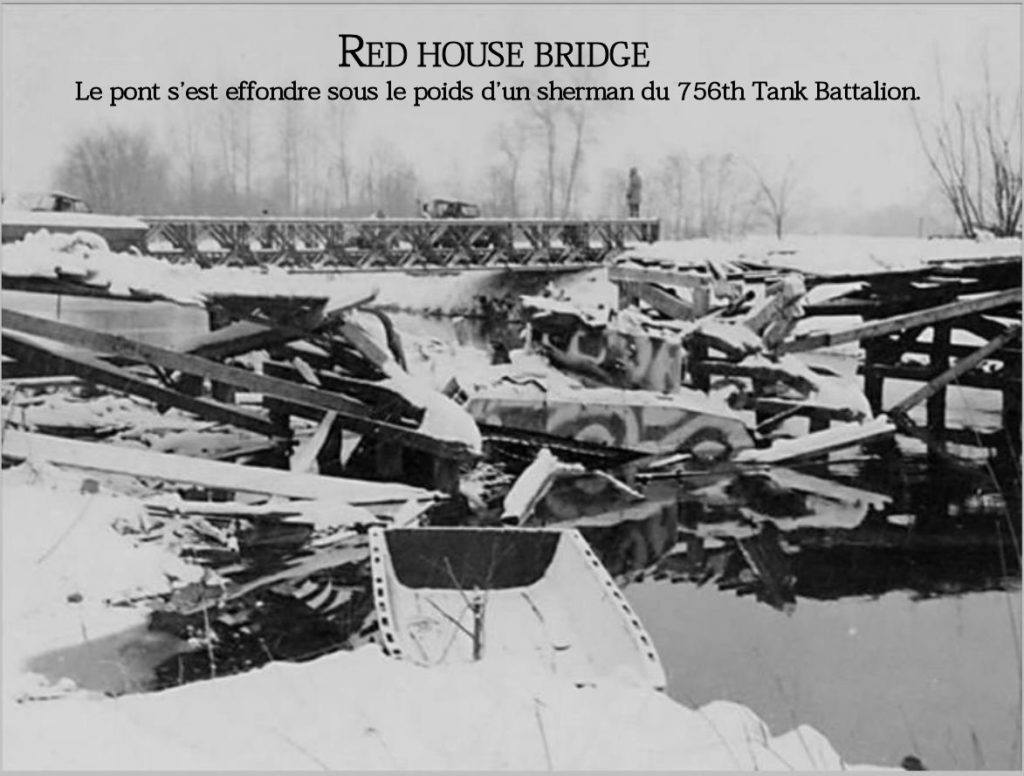

Nous étions à SIGOLSHEIM – BENNWIHR – MITTELWIHR – OSTHEIM – MAISON ROUGE – HOLTZWIHR, des lieux que le Capitaine Redle avait cité dans ses mémoires.

Ces quelques lignes sont dédiées à la Mémoire du Capitaine David D. Redle, et à celle de tous nos libérateurs américains et français qui ont combattu pour notre Liberté.

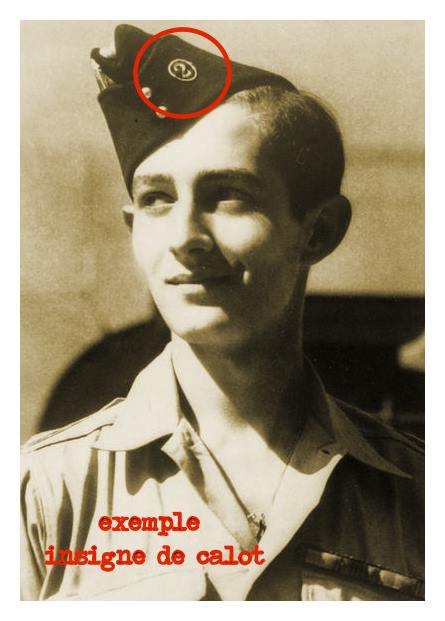

Condé-Dragons ou 2ème Régiment de Dragons.

Insignes de calot (petite rondache), de poitrine qui se boutonne sur la chemise à l’aide d une petite patte en cuir et un insigne de poitrine qui se coud sur le blouson « Field Jacket ».

Insignes de fabrication artisanale propre au régiment

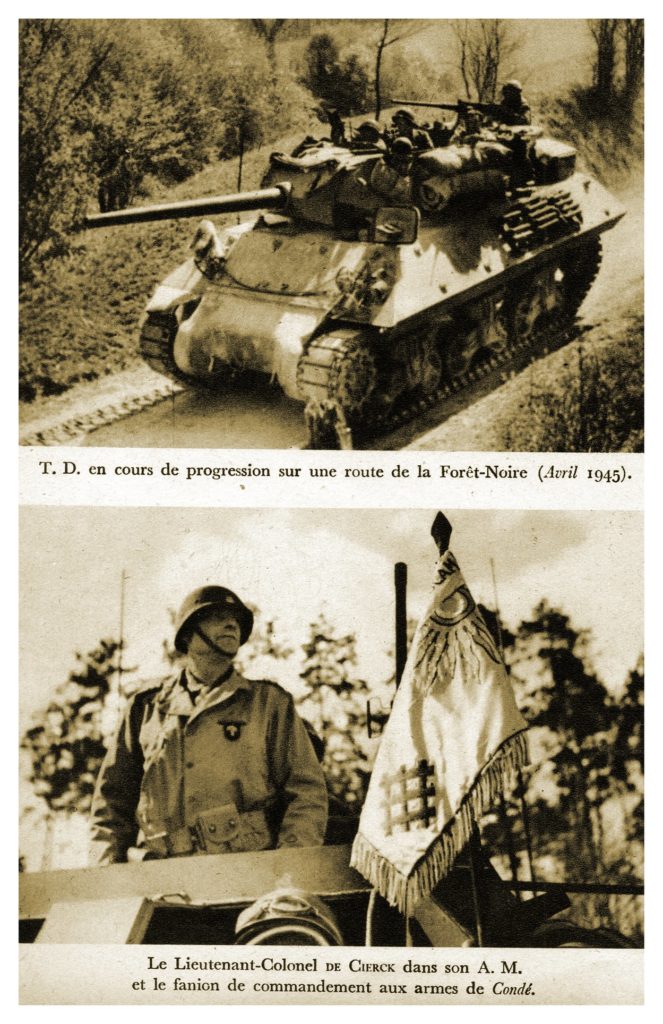

Son Histoire :

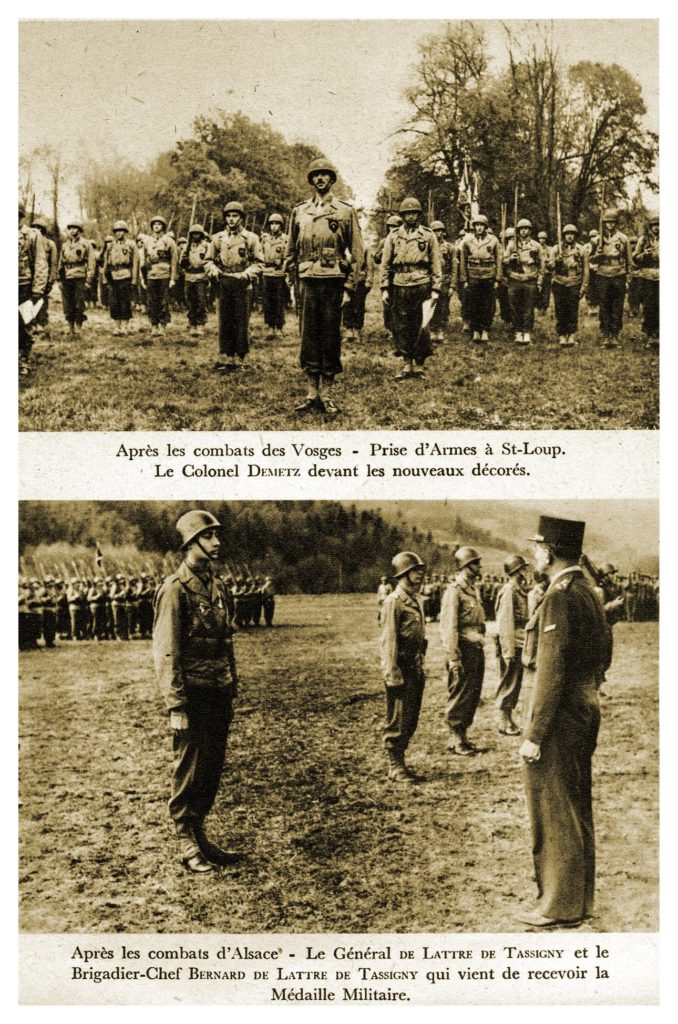

Ce Régiment participa du 20 janvier au 5 Février 1945 à la réduction totale de la Poche de Colmar, avec ses escadrons engagés dans les farouches combats des cités ouvrières des mines de potasse proche de Mulhouse. Il a pris une large part dans l’exploitation rapide, qui après la rupture du dispositif ennemi à Cernay, a abouti à la jonction des forces de la 1ère Armée Française , convergeant du Sud et du Nord à Rouffach.

Pour la petite histoire, Jugé trop jeune pour être admis dans l’armée de libération mais faisant preuve d’une détermination sans faille pour combattre, le Général de Gaulle accordera une dispense d’âge à Bernard De Lattre, fils du Général, qui sera affecté le 8 août 1944 au 2e Dragons. Il sera grièvement blessé lors des combats de libération de la ville d’Autun(71), le 8 septembre 1944. Il reçoit la médaille militaire des mains du colonel Demetz, commandant le 2e dragon à cette période, lors d’une prise d’armes à Masevaux(68), le 23 février 1945 en présence de son père (cf photo ci-dessous).

Plus vieux Régiment de la cavalerie française, depuis près de 2 siècles à la pointe du combat contre les ennemis de la France, le Régiment de Condé devenu 2e Dragons.

En 1939 lors de la déclaration de guerre, le 2e Dragons se trouvait en garnison à Paris. Après la guerre lorsque le Régiment aura accompli sa glorieuse mission…c’est à Paris qu’il se doit de retourner.

Sur son étendard on pouvait lire en 1940 : Zurich 1793 – Hohenlinden 1800 – Austerlitz 1805 – Iéna 1806 – Ypres 1914 – Flandres/Champagne 1918.

Reconstitué officiellement à Sfax(Tunisie) en décembre 1943, le 2ème Régiment de Dragons devient Régiment de Tanks Destroyers(TD)…les neufs premiers TD M10 arriveront seulement le 3 mai 1944…le 1er juin le Général de Lattre leur accorde 2 mois pour mettre sur pied un régiment blindé complet (3 escadrons de TD, 1 escadron d’AM soit 36 TD, 20 auto-mitrailleuses M8(AM) et une centaine d’autres véhicules) en ordre de marche, avec tout son matériel et des équipages bien rodés.

C’est pourquoi s’inscriront sur ses chars et ses véhicules des noms puisés dans la richesse et les souvenirs de Paris :

L’AM de commandement du Colonel s’appelle « PARIS ».

Les TD prennent les noms des monuments de la capitale : « Arc de Triomphe », « Louvre »…

Les 20 AM sont baptisées des noms des quartiers : «Passy », « Champs Elysées », « Ile Saint-Louis »…

Pour les Jeep ce sont les places, rues ou stations de métro : « Bastille », « Rue de la Paix »…

Les Half-tracks rappellent les stades ou vélodromes :

« Vel d’Hiv », « Parc des Princes »…

Les command-cars, les hippodromes :

« Auteuil », « Longchamp », « Saint-Cloud »…

Pour les motos les noms de théâtres et boîtes de nuit :

« Maxim’s », « Bouffes Parisiens »…

Les camions, des noms de banlieues ouvrières :

« Billancourt », « Pantin », « Surenes »…

Ainsi les hommes « emporteront » avec eux au combat Paris tout entier.

L’unité reprend pied sur le sol de France, en Provence le 30 Août 1944 à Beauvallon pour se lancer sur les routes de France dès le 1er Septembre : BEZIERS – SETE – MONTPELLIER –RIVE DROITE DU RHÔNE – PARAY LE MONIAL – AUTUN – DIJON – VOSGES – BELFORT – ALSACE – ALLEMAGNE – AUTRICHE.

A l’étendard du glorieux Condé-Dragons sont désormais accrochés 2 Croix de Guerre à 4 palmes et 4 étoiles ainsi que la Médaille des Evadés.

Sources : Mmcpc – « Condé-Dragons, histoire d’un Régiment 1939 – 1945 » et internet.

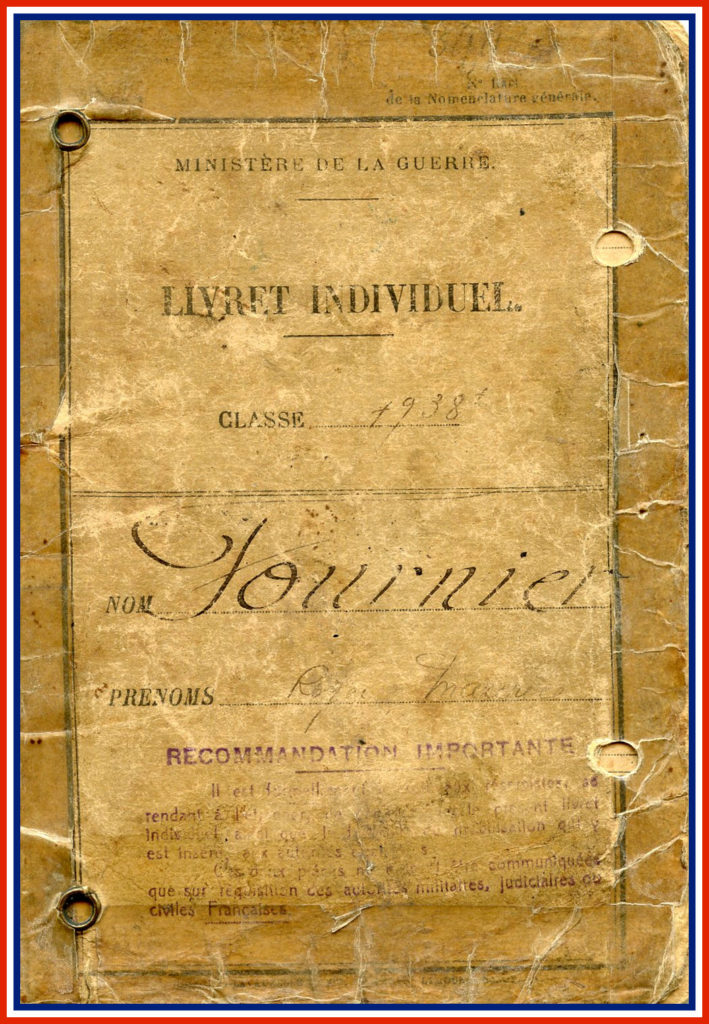

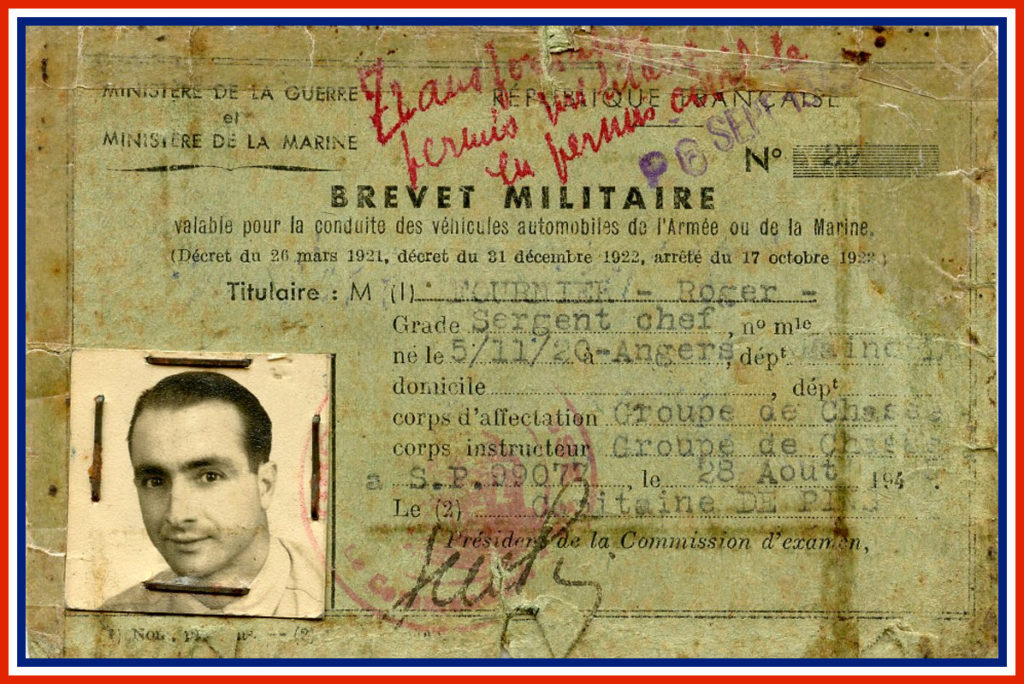

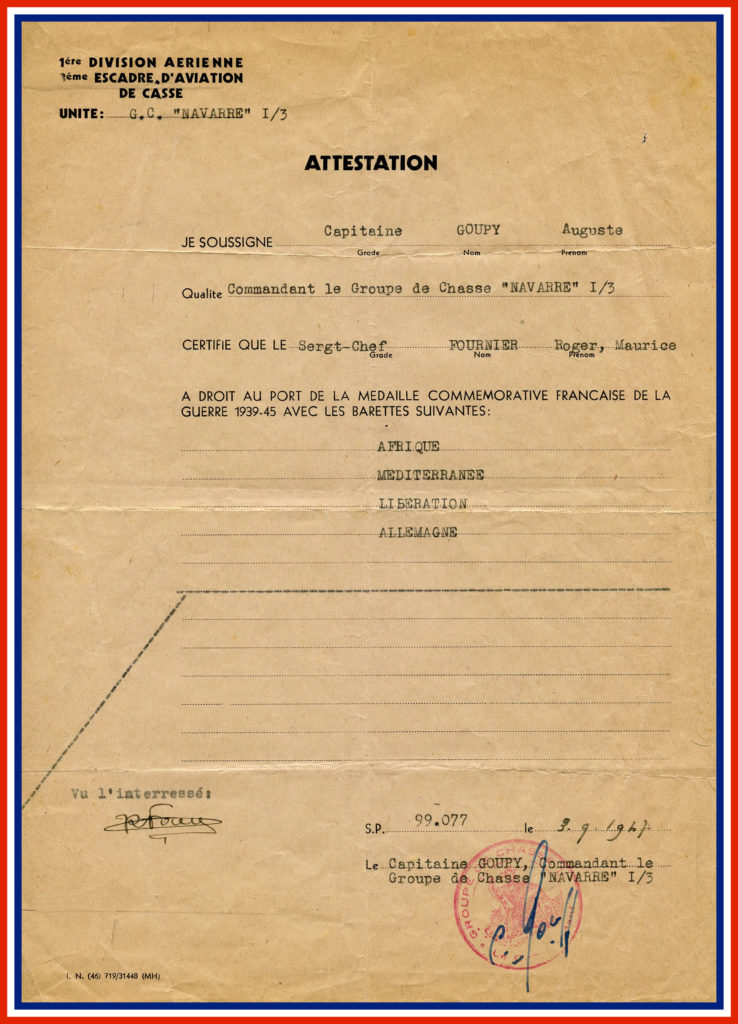

Roger Maurice FOURNIER 1920 – 2017

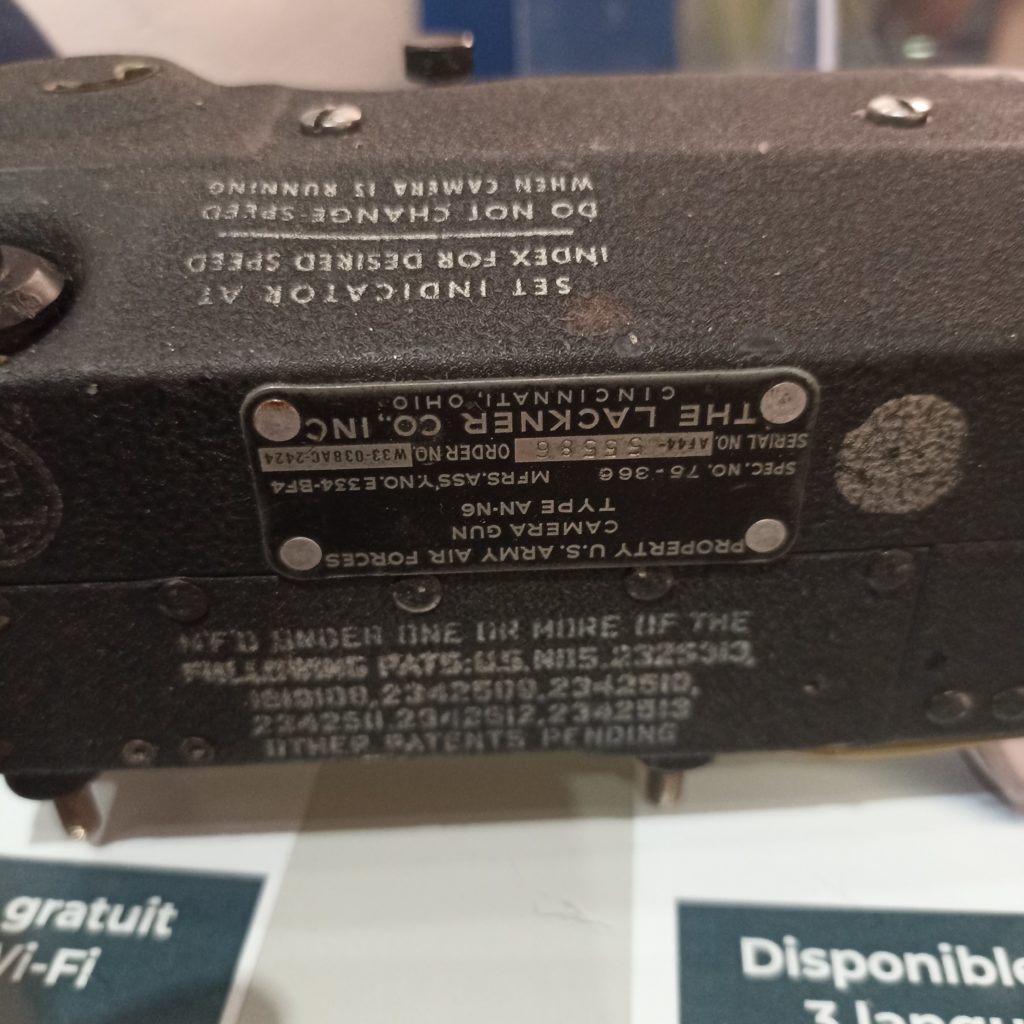

Caméra Gun type AN-N6 fabriquée en 1944 par THE LACKNER CO. INC. de Cincinnati dans l’Ohio. Il manque à l’avant son objectif de 35 mm f/3.5.

Elle était la caméra standard de l’armée de l’air américaine pendant la Seconde Guerre mondiale et était utilisée sur les avions de chasse tels que les P-51, P-47 et P-38 pour enregistrer et confirmer les impacts lors des tirs air-air et air-sol. La caméra ne fonctionnait que lorsque le bouton de déclenchement du canon de l’avion était pressé par son pilote.

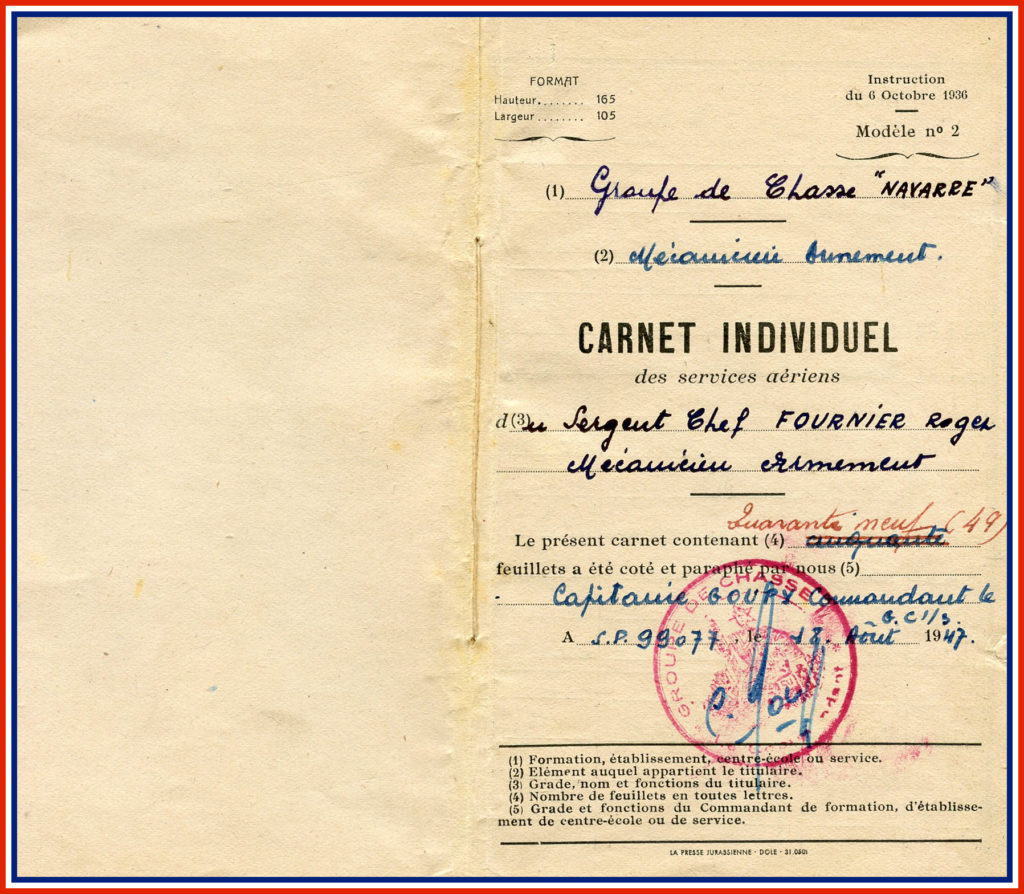

La caméra gun présenté devant vous était installée sur les chasseurs bombardiers P-47 Thunderbolt du groupe de Chasse GC I/4 Navarre où Roger Fournier était mécanicien d’Armement et qu’il a ramené comme souvenir à la fin de la guerre.

Hommage à Roger Fournier :

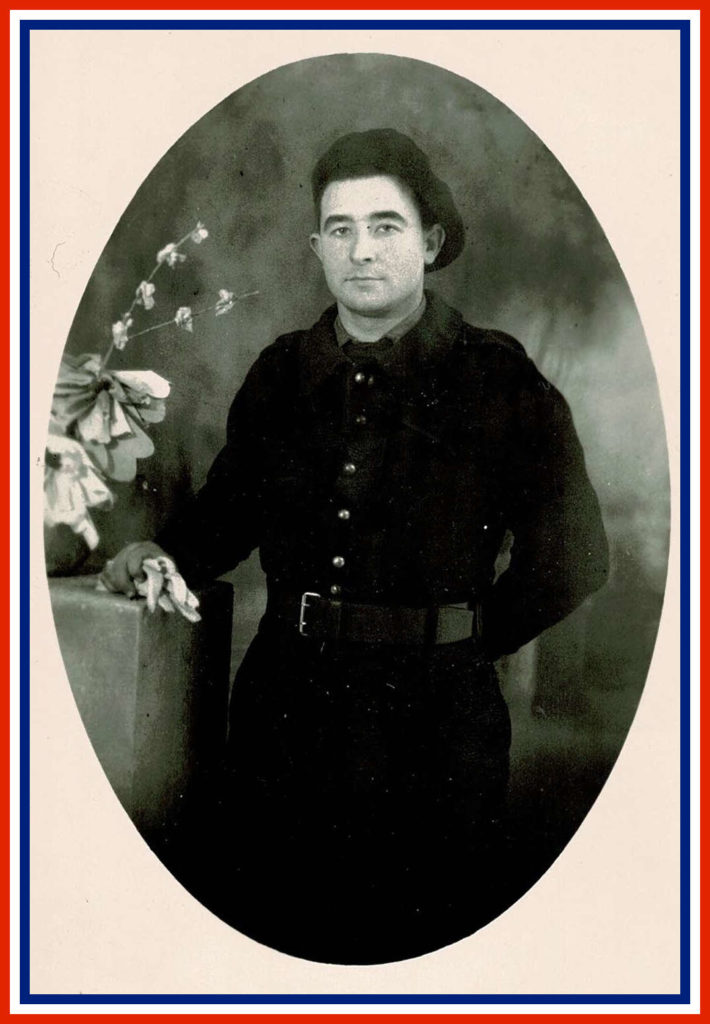

Né 5 décembre 1920 à Angers dans une famille de trois enfants. Après avoir réussi son brevet il s’engage volontairement pour 3 ans le 29 novembre 1938 à l’intendance militaire de Périgueux au titre du Bataillon de l’air 127 d’Avord (Cher) à même pas 18 ans.

Il est Nommé caporal le 16 mai 1939.

Il est le 1/10/1939 sur la Base Aérienne de Châteauroux (BA 103) puis passe au bataillon de l’air 124 le 6/11/1939, puis Rennes, la Base Aérienne (BA) Saint-Jean d’Angely à partir du 1/5/1940 et la base de stockage de Bergerac le 1/9/1940. Pendant cette période il passera également par l’Ecole de Rochefort et l’Ecole d’Armement de Cazaux.

Il s’engage pour 1 an le 25/11/1941 puis 2 ans de plus le 30/9/1942 à l’intendance de l’air des bases de Limoges.

Il est nommé sergent le 14/4/1942.

Affecté le 1/10/1942 à Toulouse-Francazal il est dirigé sur Marseille le 19/10/1942, y embarque le 22, et arrive à Dakar (AOF) le 13/11/1942 où il est affecté au Groupe de Chasse (GC) II/6 stationné à Thiès, le 14/11/1942.

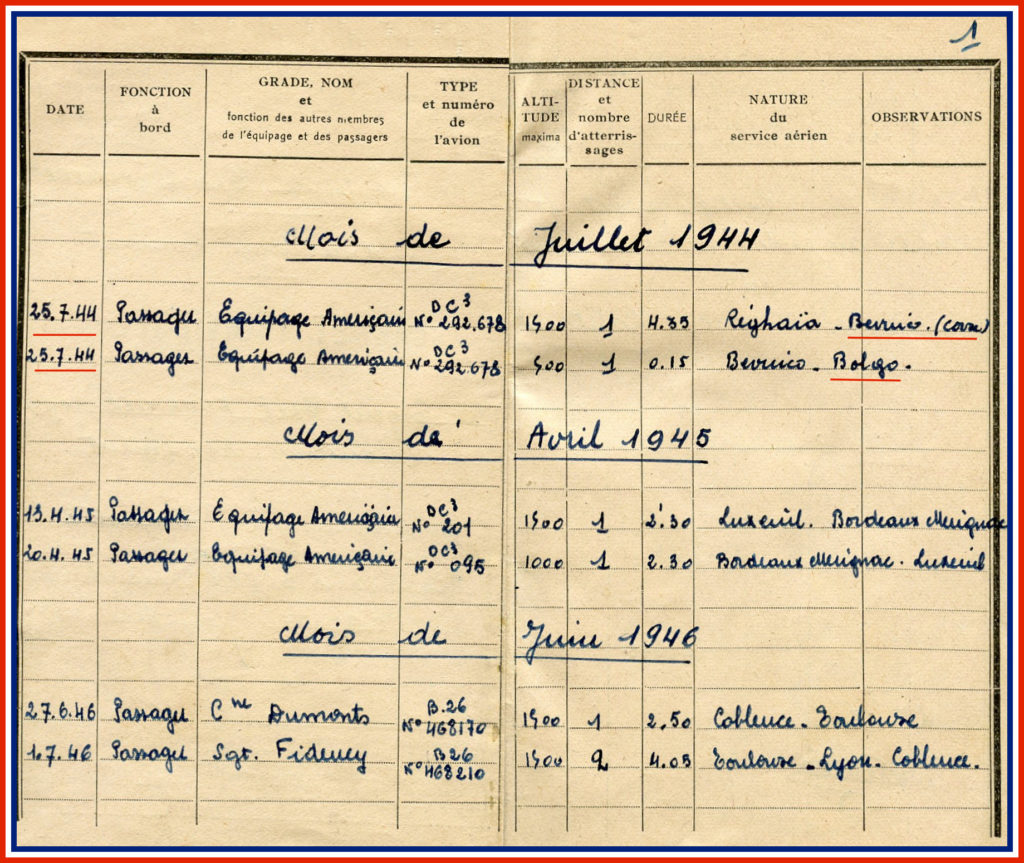

Il passe au Groupe de Chasse I/4 Navarre le 20/12/1942 et y restera jusqu’à la fin de la guerre.

Il fait mouvement avec son unité vers l’Afrique du Nord, embarque à Dakar, débarque à Casablanca au Maroc le 14/6/1943. Il passe la frontière tunisienne le 5/9/1943 puis algérienne le 25/10/1943.

Il Arrive en Corse avec son Groupe le 25/7/1944.

Embarqué par avion en Corse le 4/9/1944 il s’installe sur la base d’Ambérieu le même jour.

Il est nommé sergent-chef le 27/11/1944 et prolonge son contrat pour la durée de la guerre.

Il reste dans l’armée de l’Air, participe à l’occupation de l’Allemagne jusqu’au 17 décembre 1948, date à laquelle il est démobilisé à Friedrischaffen et décide de retourner à la vie civile. Il quitte l’Armée de l’Air avec le grade d’Adjudant.

il était titulaire de la Médaille Commémorative française de la Guerre 1939-1945 avec barrettes : AFRIQUE – MEDITERRANEE – LIBERATION – ALLEMAGNE.

Il s’investit dans la restauration pendant 25 ans et dirige des établissements à Marlenheim et à Artzenheim.

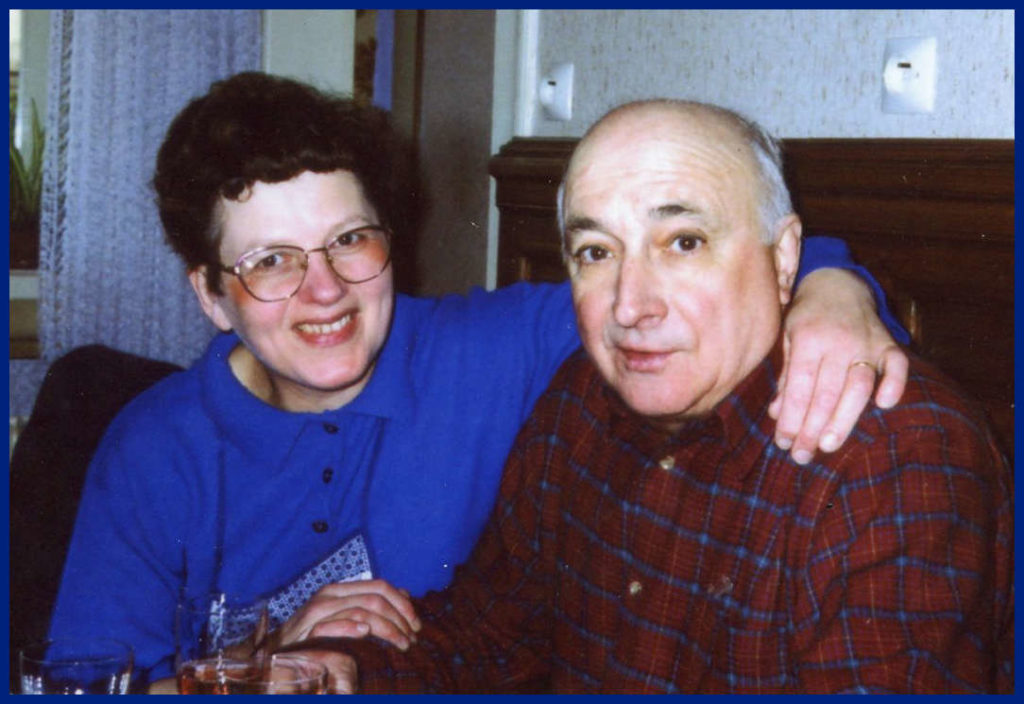

En 1991 il épouse en seconde noce Marlyse Rémond à Niederhergheim où il était installé depuis 1977.

Il était un grand passionné de football et de rugby.

En Mémoire de Roger Fournier, décédé le 29 juin 2017 (96 ans) et de Marlyse née Rémond qui l’a rejoint en 2023 dans sa 78ème année.

Nous remercions chaleureusement Marlyse et la famille Rémond/Fournier pour le don des affaires personnelles de Roger au Musée Mémorial afin de perpétuer le souvenir de Roger et ses camarades du GC 1/4 « Navarre » libérateurs de la France.

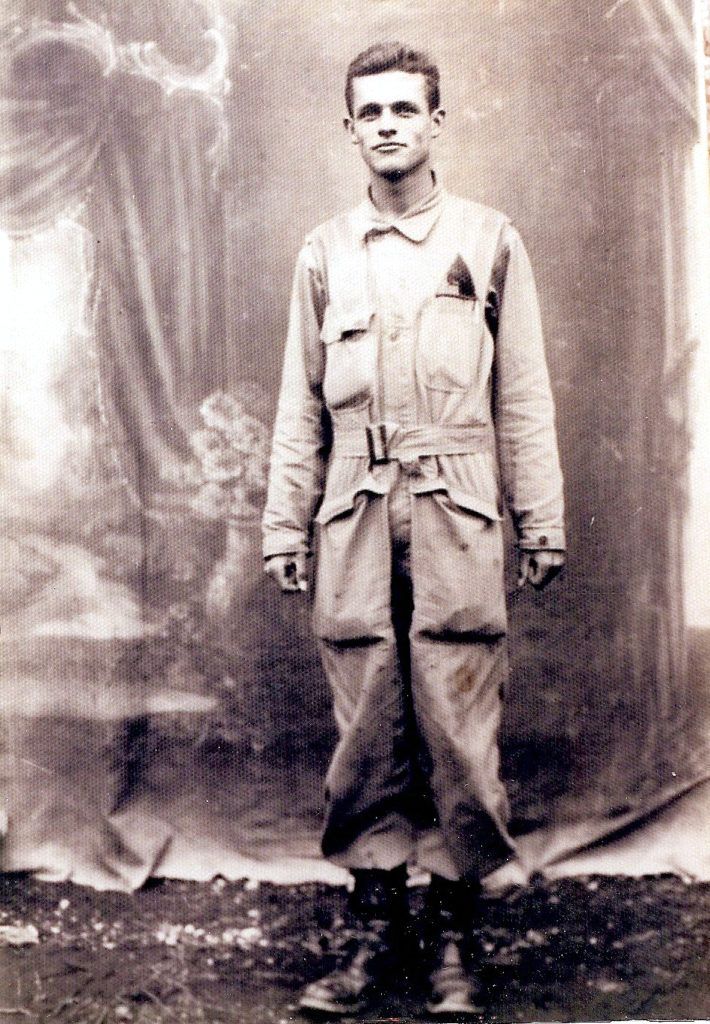

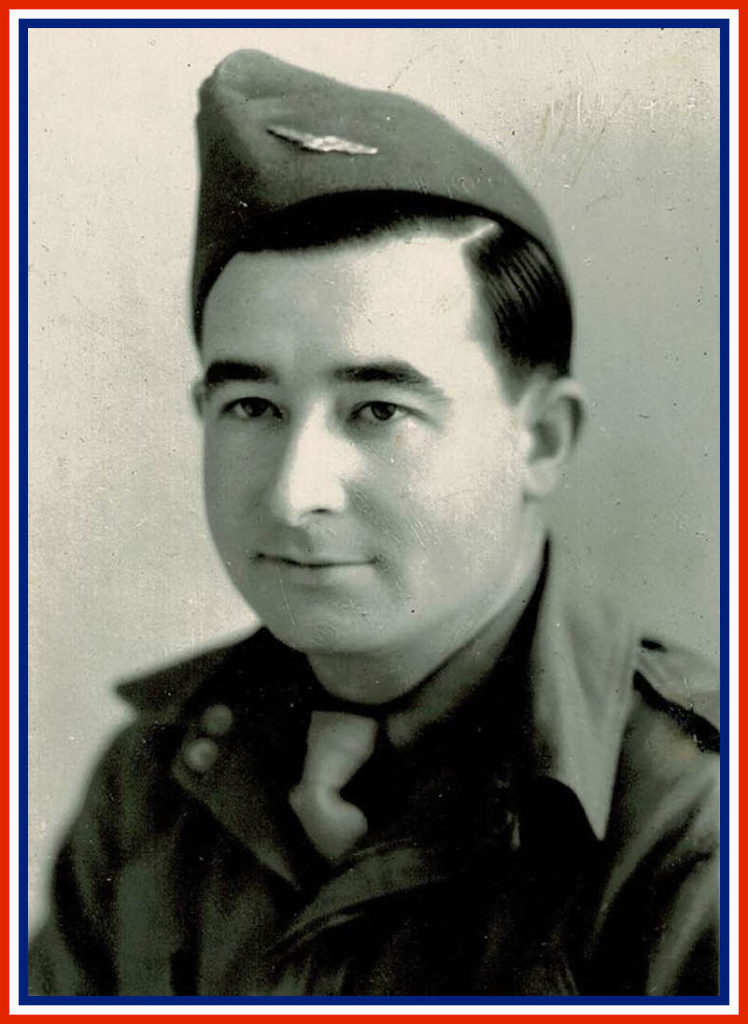

Antoine Emilien TRIAY 1922 – 1976

Il est né le 11 septembre 1922 à Tunis.

Il est le fils de Dominique Triay et Juliette Guérin domiciliés à Bou Arada (Tunis).

Petit fils d’immigré espagnol (son grand-père a reçu la nationalité française en 1910) il est agriculteur et travaille avec son père qui est un ancien combattant de la grande guerre (1914-1918).

Assi : Dominique TRIAY(père) – Victor TRIAY(petit-frère) – Juliette GUERIN épouse TRIAY(maman). collection Triay.

La défaite française de 1940 est un coup dur, pour cette famille française foncièrement patriote, qui tous les soirs au fin fond de la campagne tunisienne, écoute dans la cuisine radio Londres en espérant que le « vent tourne » …

Après le débarquement des alliés en Afrique du nord (8/11/1942) il est appelé le 10 novembre 1942 à rejoindre les chantiers de jeunesse au groupement n°105 ‘’Saint-Louis » basés à Tabarka en Tunisie et qui sera dissous le 28 novembre 1942.

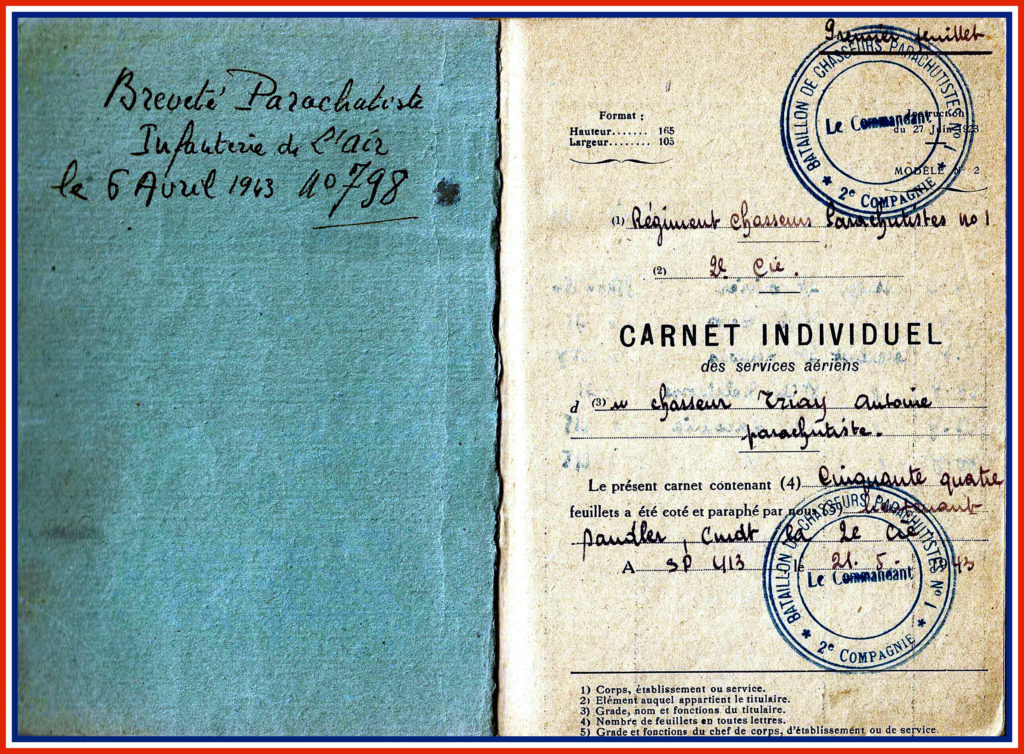

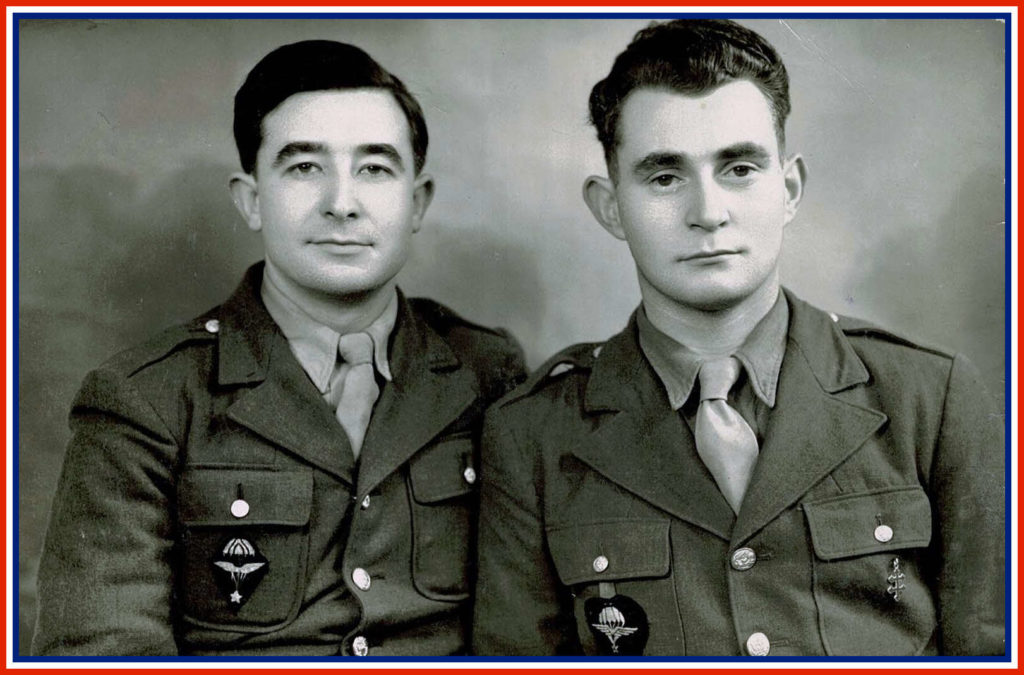

Il est affecté dans l’Armée de l’Air le 4 janvier 1943 et rejoint avec son voisin Guy Malfroy(brevet 1920), le 1er Bataillon de Chasseur Parachutiste (1er BCP) qui devient en mai 1943, le 1er Régiment de chasseurs Parachutistes (1er RCP).

Il était sourd d’une oreille depuis l’enfance (tympan crevé lors d’une visite chez le docteur), mais n’en a pas fait part lors de sa visite médicale afin de ne pas être déclaré inapte au service : il voulait absolument se battre pour libérer la France du joug nazi.

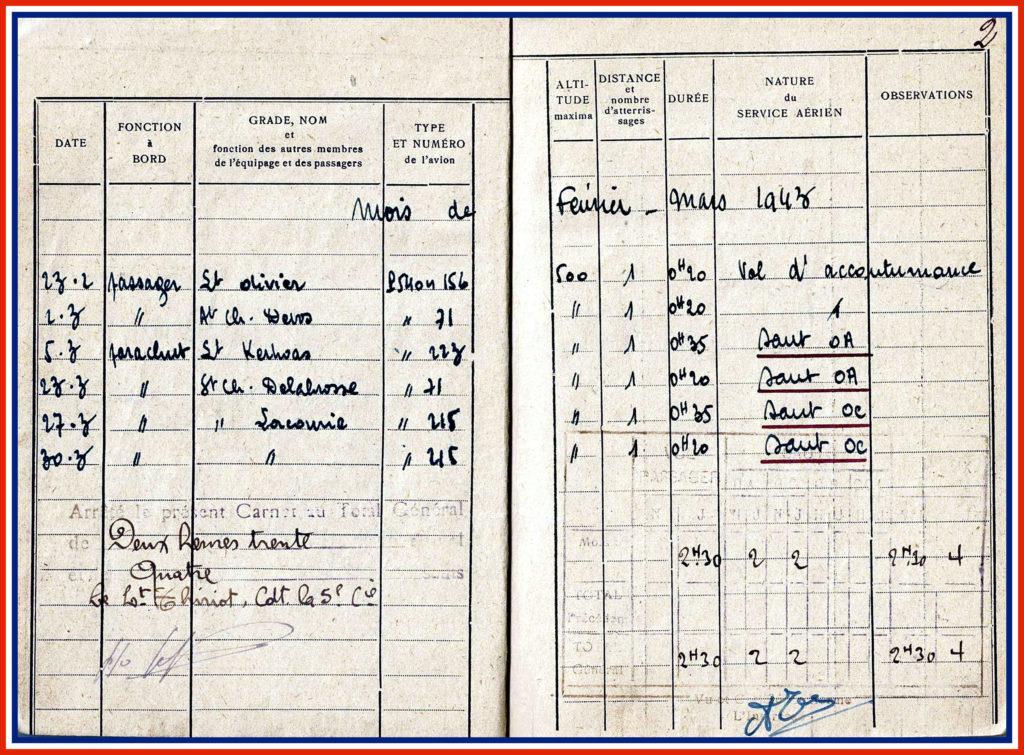

A la lecture de son carnet individuel des services aériens on découvre qu’il est à la 2ème Compagnie et qu’il effectue le 23 février et 2 mars, deux vols d’accoutumance d’une vingtaine de minutes chacun avant d’effectuer son premier saut en parachute, en ouverture automatique (AO) le 5 mars 1943 (et 3 autres durant le même mois : 1 OA + 2 OC (OC=Ouverture Commandée) à bord d’un Potez P.540.

En avril il effectue 3 sauts (OA) avec les Potez français et son premier saut collectif (15 parachutistes) en OA à bord d’un avion américain C47 Douglas (le 28 avril 1943). A fin juin il totalise 10 sauts dont 2 de nuit.

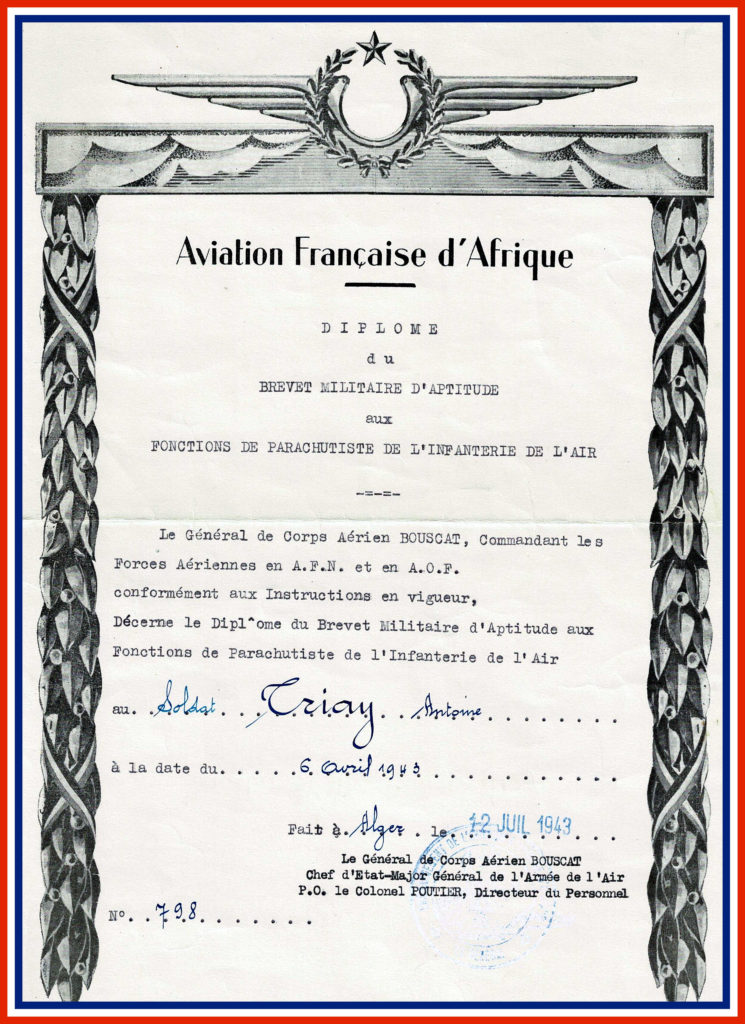

Il obtient le 12 juillet 1943 son brevet parachutiste (Brevet n°798) avec effet au 6 avril 1943.

Début janvier 1944 il est affecté à la 5ème Compagnie et nommé 1ère classe en date du 1 février 1944.

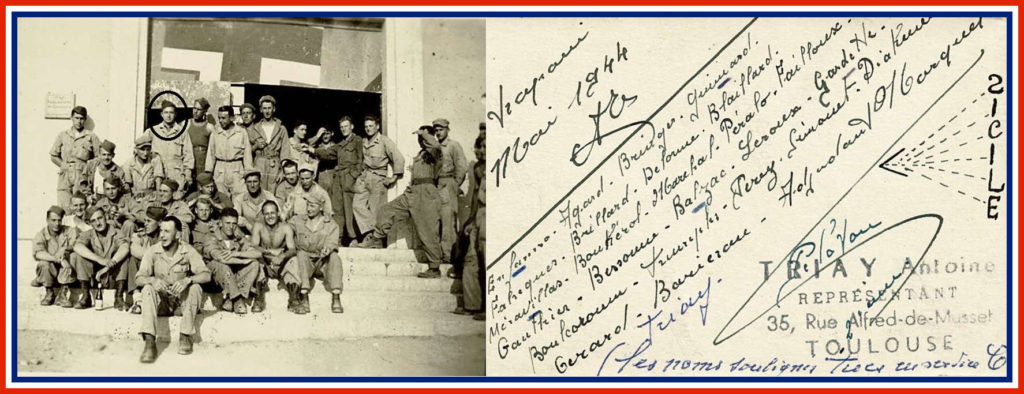

Il rejoint, en avion, avec son unité la Sicile le 4 avril 1944 où il poursuit un entraînement rigoureux (marches, sauts, combats…) réservé aux troupes d’élite que sont les parachutistes.

Excellent tireur (il chassait avec son père en Tunisie et était habitué au maniement des armes) il s’entraine pour devenir un tireur d’élite redoutable.

Début juillet le 1er RCP quitte l’île italienne pour atterrir le même jour à Rome où il va rester jusqu’à début septembre 1944 et où il va parfaire son entraînement.

C’est le 5 septembre qu’Antoine Triay « touche » le sol métropolitain sur le petit aérodrome de Valence…l’heure de son baptême du feu approche à grand pas…il va enfin pouvoir entrer en action pour libérer sa très chère Patrie.

Le 1er RCP rejoint en train et camion, courant septembre 1944 le secteur de la 1ère Division Blindée française où va débuter la campagne des Vosges avec d’âpres combats en perspective et de nombreuses pertes pour l’armée française, dont le 1er RCP (40% de pertes) qui fera preuve d’une vaillance à toute épreuve et d’un courage exemplaire.

C’est lors de ces combats qu’Antoine Triay va se distinguer une première fois en obtenant une citation à l’ordre de la Division pour son action au feu :

« calme et courageux, tireur d’élite au fusil, a eu une conduite particulièrement brillante lors de la contre-attaque ennemie du 19/10/44 au signal du Haut du Rouge Gazon, mettant hors de combat plusieurs ennemis ».

Cette citation comporte l’attribution de la Croix de Guerre 39/45 avec étoile d’argent.

Après les durs combats des Vosges et un repos bien mérité en Haute-Saône, Antoine Triay et ses camarades retournent au front en décembre 1944 pour participer à la campagne d’Alsace et à l’enfer des combats de la poche de Colmar qui vont durer plus de 2 mois dans des températures polaires (-20 degrés) et la neige (jusqu’à un mètre par endroit) face à une armée allemande en déroute mais bien décidée à se battre coûte que coûte, mètre par mètre sans aucune idée de recul.

Antoine participe entre autres aux combats de Witternheim (67), Jebsheim(68) et Widensolen (68).

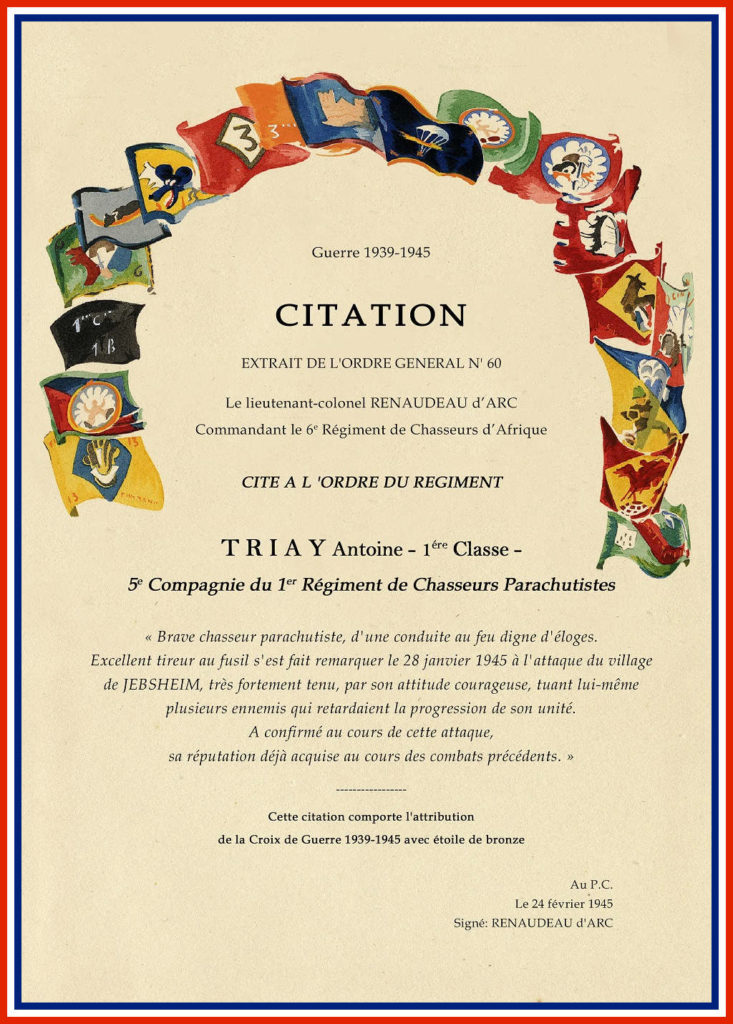

C’est lors des combats pour la prise du petit village de Jebsheim (le 1er RCP à 76 tués et 167 blessés en 4 jours), point stratégique clé pour la prise de Colmar, qu’Antoine Triay se distingue à nouveau et est cité à l’ordre du 6ème Régiment de Chasseurs d’Afrique (6ème RCA) :

« Brave chasseur parachutiste, d’une conduite au feu digne d’éloges. Excellent tireur au fusil s’est fait remarquer le 28 janvier 1945 à l’attaque du village de Jebsheim, très fortement tenu, par son attitude courageuse, tuant lui-même plusieurs ennemis qui retardaient la progression de son unité. A confirmé au cours de cette attaque sa réputation déjà acquise au cours des combats précédents ».

Cette citation comporte l’attribution de la Croix de Guerre 39/45 avec étoile de bronze.

Antoine Triay à la joie de participer aux cérémonies de libération de la ville de Colmar tout en pensant aux nombreux camarades qui ont été tués ou blessés (60% de pertes pendant la campagne d’Alsace).

Le régiment n’effectuera pas la campagne d’Allemagne car durement éprouvé (1156 hommes tués ou blessés) par ses intenses combats et à besoin de se reconstituer c’est pourquoi il rejoint Lons-le-Saulnier(39) puis le camp d’Avord (18) début avril et où Il passera une dernière fois par la porte d’un C47 Douglas en plein vol lors de son dernier saut en parachute le 3 mai 1945 (17ème saut).

Antoine Triay quitte l’armée et est démobilisé le 24 juillet 1945.

Après sa démobilisation il rentre chez lui en Tunisie et retrouve sa vie d’agriculteur.

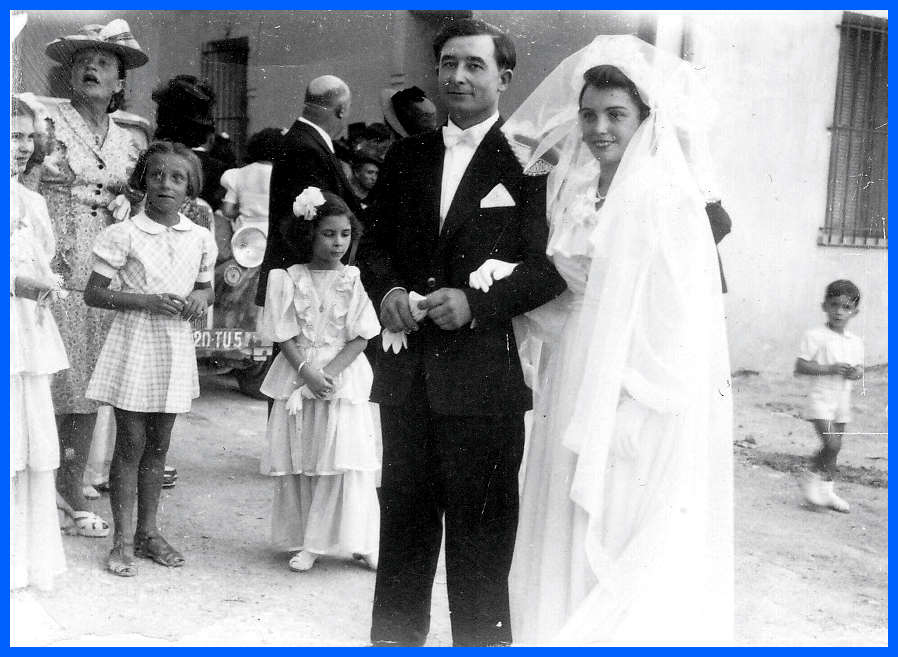

Il épouse Mademoiselle TAP Raymonde (sa « marraine de guerre ») en août 1946 et ils vont avoir ensemble de 1947 à 1953; 4 enfants (3 filles et un garçon).

Debout de gauche à droite; Jocelyne(1949) – Floriane(1947) – Alain(1950) et dans les bras Chantal(1953) – photo prise en 1953, collection Triay.

Suite aux évènements d’Afrique du Nord ils quittent à contre-cœur la Tunisie en 1957 et vont se construire une nouvelle vie à Toulouse où Antoine change plusieurs fois de métier pour subvenir aux besoins de sa famille nombreuse : il commence par décharger les trains de marchandise puis devient chauffeur-livreur pour la société des cafés BIEC avant de trouver un emploi de VRP pour les Vins de Gaillac jusqu’à ce que la maladie ne lui permet plus de travailler.

Décrit pas ses filles comme un homme travailleur, modeste, courageux et généreux ( il y avait toujours une assiette de disponible pour un « invité » de passage afin de partager leur repas « à la bonne franquette »).

Bon vivant également ; à la fin d’un bon repas entre amis il aimait dire « encore un que les boches n’auront pas » ou lorsqu’il pleuvait récitait « pompez, pompez Seigneur pour le bien de la terre et le repas du militaire ! »

Le 23 décembre 1971 Raymonde et Antoine ont le malheur de perdre leur fils unique Alain(21 ans) dans un tragique accident de voiture.

Homme bienveillant et courageux, qui faisait la fierté de toute la famille, s’est battu pour que vive la Liberté mais à l’aube de ses 54 ans, il doit s’avouer vaincu par la maladie et nous quitte le 21 août 1976.

Après le départ prématuré d’Antoine son épouse se remariera avant de le rejoindre pour l’éternité en 2001.

Par le récit de son histoire nous lui rendons l’Hommage qui est dû à notre Libérateur…nous ne l’oublierons jamais !

Nous remercions chaleureusement ses filles pour le partage de son histoire.