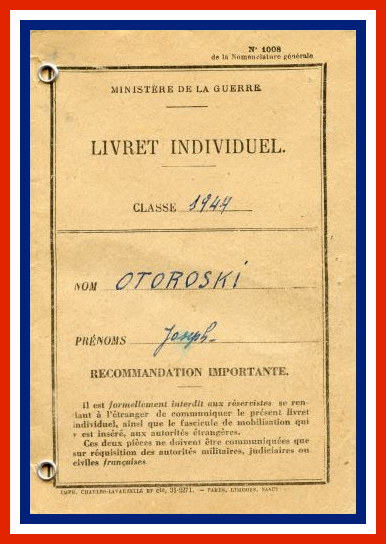

Joseph OTOROWSKI 1927 – 1945

Joseph est né le 22 février 1927, 33 route de Bâle à Colmar (68).

De père « inconnu » il est reconnu par sa maman; Eléonore Otorowska le 14 mars 1927.

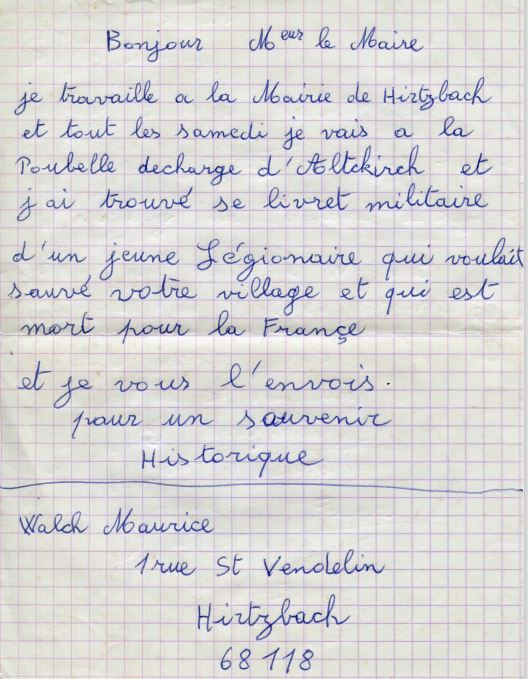

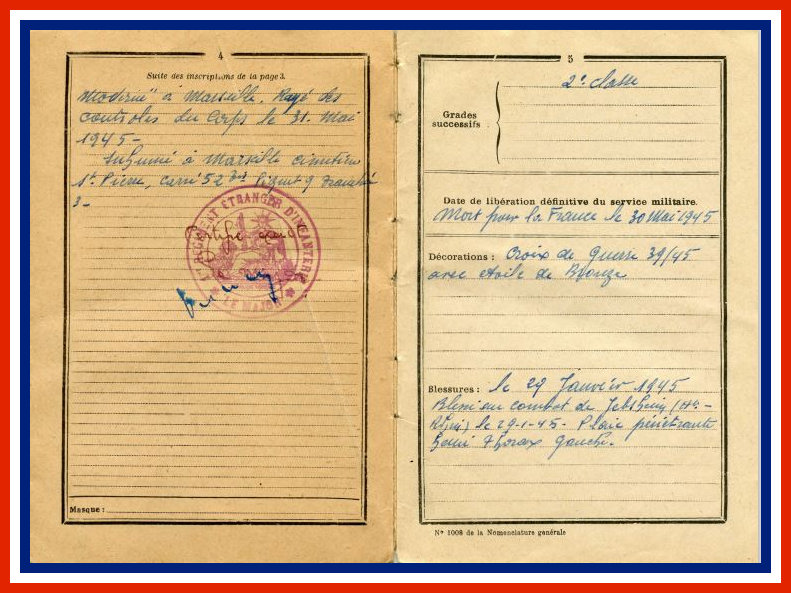

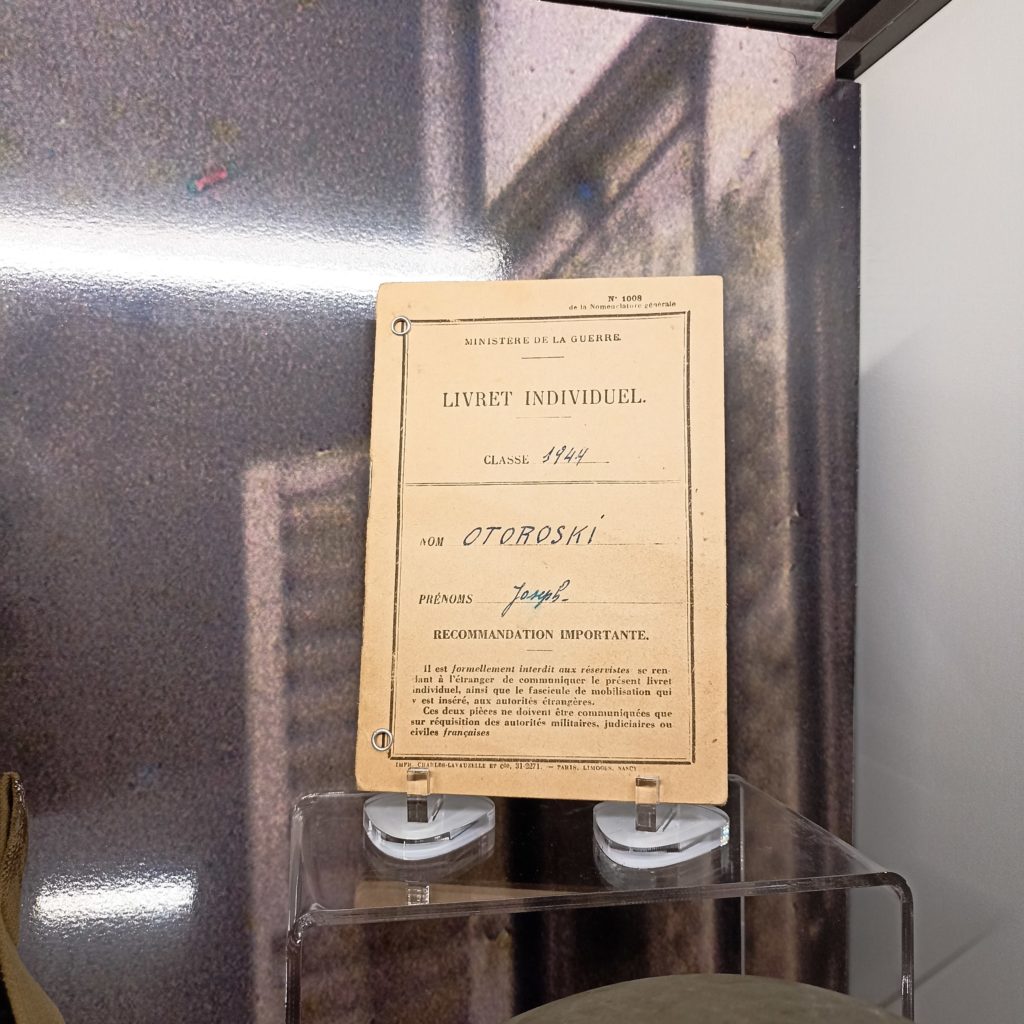

Nous ne connaissons rien de sa vie et les seules informations que nous avons nous proviennent de son livret militaire et sa citation retrouvés par Monsieur Walch Maurice d’Hirtzbach à la décharge d’Altkirch (68), qu’il a transmis à la commune de Jebsheim (68).

Particularité de notre valeureux soldat sur les 4 documents que nous avons de lui il y a à chaque fois une autre orthographe pour son nom 🙂

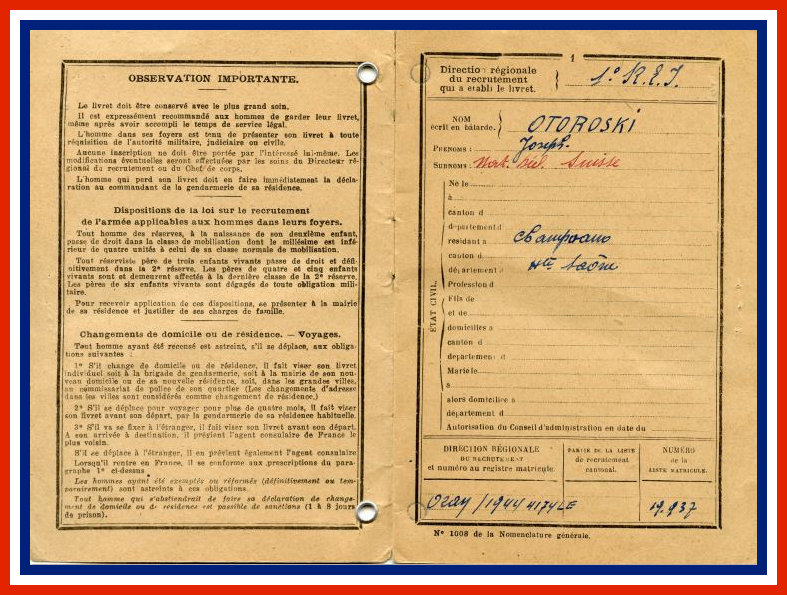

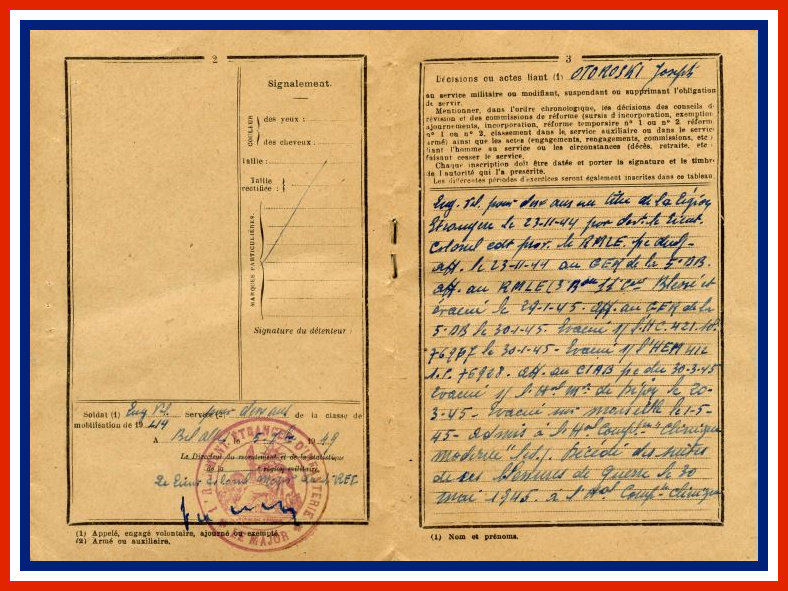

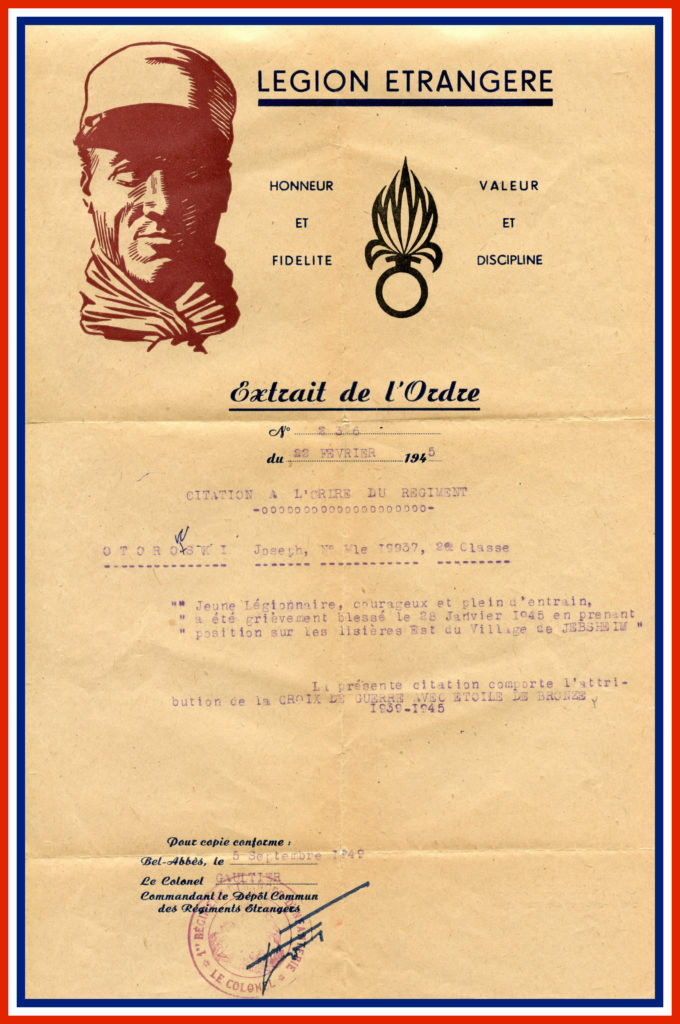

Il s’engage volontairement le 23 novembre 1944 dans la Légion Etrangère au Régiment de Marche de la Légion Etrangère (RMLE) sous le matricule 19937.

Sur son livret est indiqué qu’il est de nationalité suisse et qu’il réside à Champvans en Haute-Saône (70).

Il est affecté au IIIème Bataillon dans la 11ème compagnie du Régiment de Marche de la Légion Etrangère (RMLE).

Lors des combats pour la libération de Jebsheim, le soldat de 2ème classe Otorowski Joseph est grièvement blessé le 29 janvier 1945 : plaie pénétrante hémi thorax gauche.

Il est évacué sur l’HEM412 (Hôpital d’Evacuation Militaire) de Besançon(25).

Il est évacué à dans un autre Hôpital le 30 mars puis transféré sur Marseille le 1 mai 1945 et admis à l’Hôpital complémentaire « clinique Moderne » (il peut s’agir d’un hôpital temporaire de l’armée ouvert pour la durée de la guerre afin d’augmenter le nombre de lits et le nombre de prises en charge en complément des hôpitaux civils et militaires existant) où il décède des suites de ses blessures le 30 mai 1945 à seulement 18 ans.

Pour son action au feu le 29 janvier 1945 il est cité à l’ordre du régiment :

« Jeune légionnaire, courageux et plein d’entrain a été grièvement blessé le 29 janvier 1945 en prenant position sur les lisières Est du village de Jebsheim ».

Cette citation comporte l’attribution de la Croix de Guerre avec étoile de bronze 1939 – 1945.

Nous remercions chaleureusement le Maire de Jebsheim, Monsieur Joël HENNY qui a bien voulu nous prêter ces documents et ouvert les archives de la ville pour pouvoir raconter son histoire et la partager au plus grand nombre, ainsi que le personnel communal pour son aide précieuse.

Laurent MARTINEZ 1924 – 1945

Il est né le 16 décembre 1924 à Oran (Algérie) fils de Andrès et GALLARDO Amalla domiciliés 16 rue Jean Jaurès Oran.

Il est appelé à l’activité et incorporé à compter du 11 octobre 1943 au centre d’instruction n°15 du Génie où il arrive le 14 octobre 1943.

En date du 6 mars 1944 il est affecté sur sa demande et dirigé en renfort au Bataillon de Choc.

Il quitte l’Afrique du Nord en embarquant à Oran le 31 juillet 1944, et accoste à Ajaccio en Corse, le 2 août 1944.

Le 18 août 1944, 3 jours après le débarquement de Provence, il quitte Ajaccio pour arriver à Marseille le lendemain matin.

S’en suit la remontée de la vallée du Rhône puis les difficiles combats de libération en Haute-Saône, dans les Vosges et en Alsace.

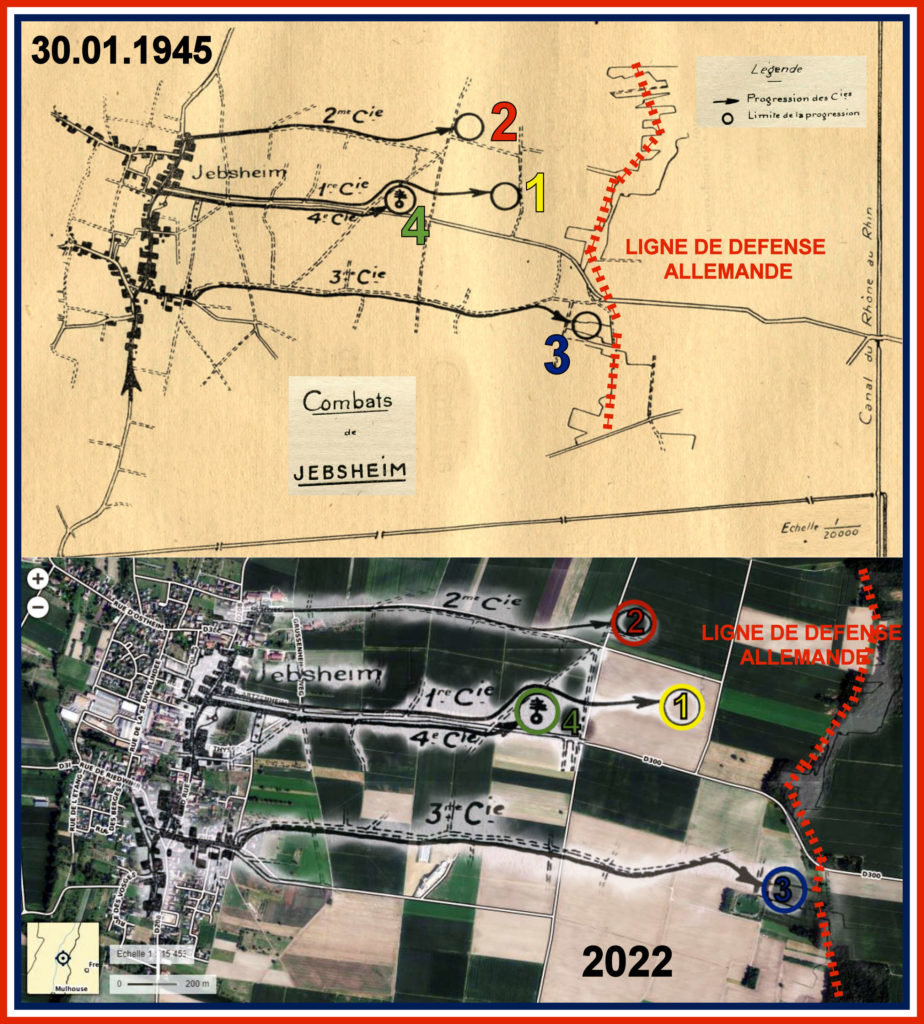

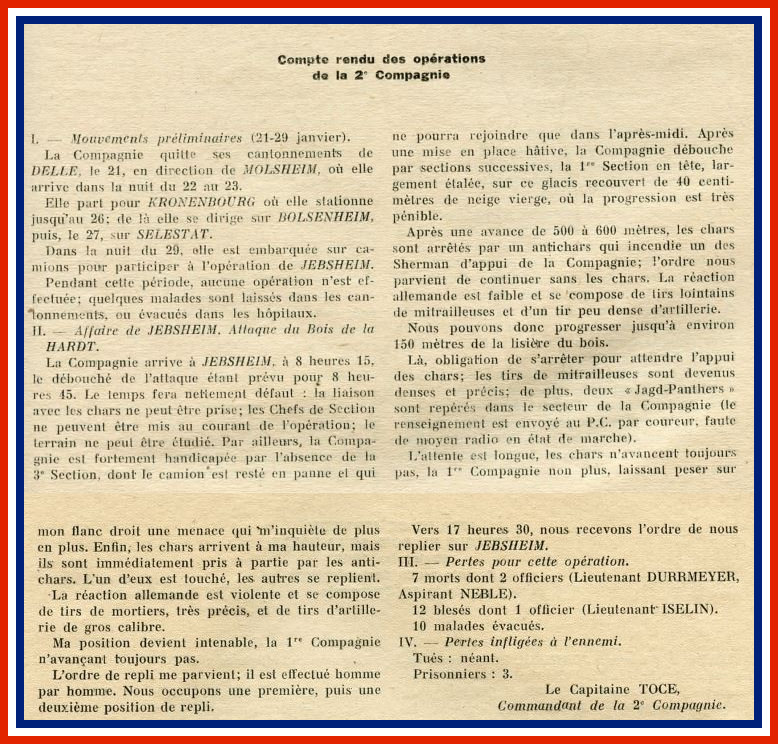

Lors des derniers combats de la poche de Colmar, il est grièvement blessé (avec la 2ème Compagnie – 2 rouge sur la carte) à Jebsheim le 30 janvier 1945, par un éclat d’obus à la poitrine (plaie thoraco abdominale) lorsque l’ordre est donné au Bataillon de Choc d’attaquer la ligne de défense allemande sur la route d’Artzenheim et qui protège l’accès au canal du Rhône au Rhin. Sous un déluge de fer et de feu, face à des positions très fortement défendues, avec une distance de 800 mètres à parcourir à découvert avec un demi mètre de neige, sans appui d’artillerie conséquent et l’impossibilité pour les chars de les soutenir correctement; c’est une « mission impossible » à remplir, qui est vouée à l’échec dès le départ (une trentaine de tués et une centaine de blessés en seulement quelques heures).

Il est transféré à l’Hôpital de Campagne n°421 (H.C. 421) qui est installé à Remiremont (88), où malheureusement il décédera des suites de ses blessures le 1 février 1945 à 21h50.

Mort pour la France…il avait 20 ans à peine et a donné sa vie pour que nous puissions vivre libre.

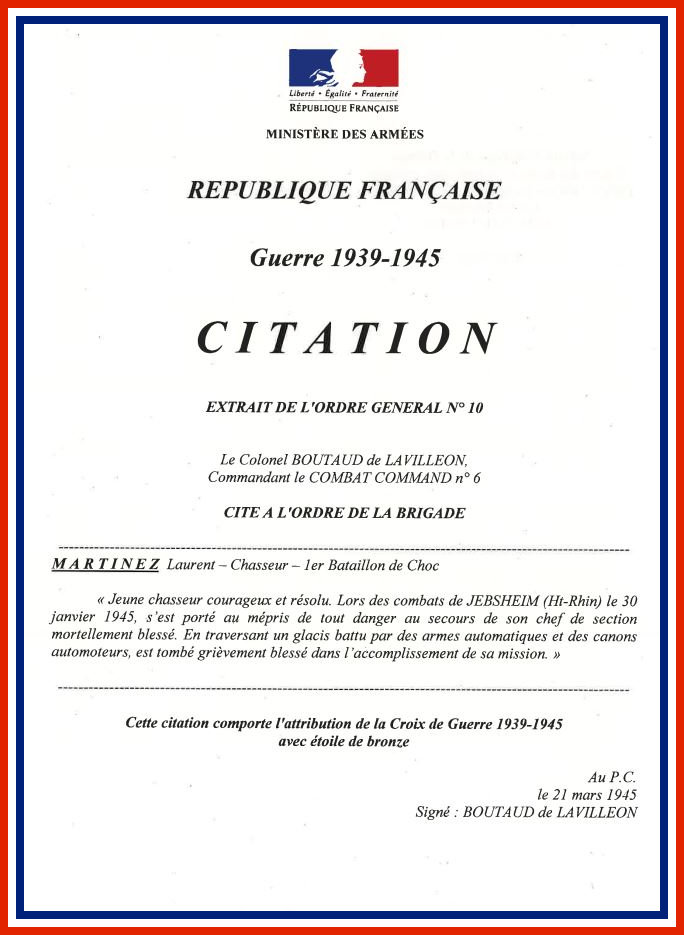

Pour son action et sa participation à la libération du territoire national, le Chasseur de 2ème classe, Laurent MARTINEZ, du 1er bataillon de Choc, est cité à l’ordre de la Brigade à titre posthume par le colonel Boutaud de Lavilleon commandant du Combat Command n°6 de la 5ème Division Blindée :

« Jeune chasseur courageux et résolu. Lors des combats de Jebsheim le 30 janvier 1945, s’est porté au mépris de tout danger au secours de son chef de section mortellement blessé. En traversant un glacis battu par des armes automatiques et des canons automoteurs, est tombé grièvement blessé dans l’accomplissement de sa mission. »

Cette citation comporte l’attribution de la Croix de Guerre 1939-1945 avec étoile de bronze.

Après-guerre on lui décerne également à titre posthume la Médaille Militaire (JO du 16/9/1948 – décret du 9/9/1948).

Il est inhumé provisoirement dans le cimetière militaire de Rupt-sur-Moselle dans les Vosges (88) mais après-guerre sa maman fera le nécessaire pour rapatrier son corps à Oran, afin qu’il repose dans sa terre natale.

Nous le remercions de nous avoir libéré du joug nazi et partageons avec vous son histoire afin que son sacrifice ultime et celui de ses camarades restent dans nos Mémoires pour l’éternité.

Tous nos remerciements à Jean-Yves Martinez pour le partage de ses archives familiales.

Autres sources : CAPM de Caen et de Pau.

Lucien ALCAT 1922 –

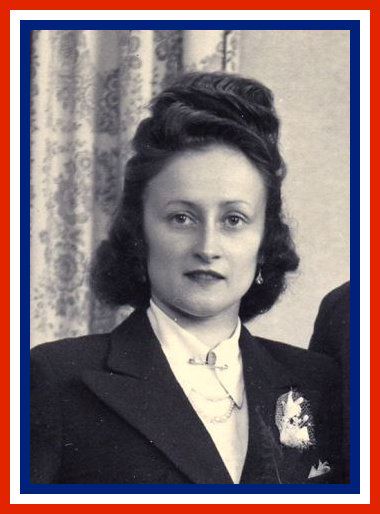

Germaine Joséphine André née GOETTELMANN 1921 – 2000

Elle est née à Sélestat (67) le 16 juillet 1921.

Après-guerre ses proches l’appelaient affectueusement « tante Germaine ».

D’un naturel joyeux et toujours prête à rire de bon coeur, très peu savaient vraiment ce qu’elle avait enduré, comme beaucoup d’autres, pendant l’annexion de l’Alsace.

Farouche patriote, la défaite de la France plus l’annexion de sa chère Alsace lui étaient insupportable.

N’ayant pas sa langue dans sa poche, elle ne se privait pas de tenir des propos pro-français et anti-nazis.

La « fois de trop » fut le jour où elle s’est mise à chanter la Marseillaise (double interdiction puisque les nazis avaient interdit aux alsaciens de parler le français et davantage de chanter l’hymne national) dans un train bondé…

…une des personnes présente est allée la dénoncer aux autorités allemandes qui ne se firent pas prier pour la réprimer et l’envoyer en camp de redressement à Schirmeck.

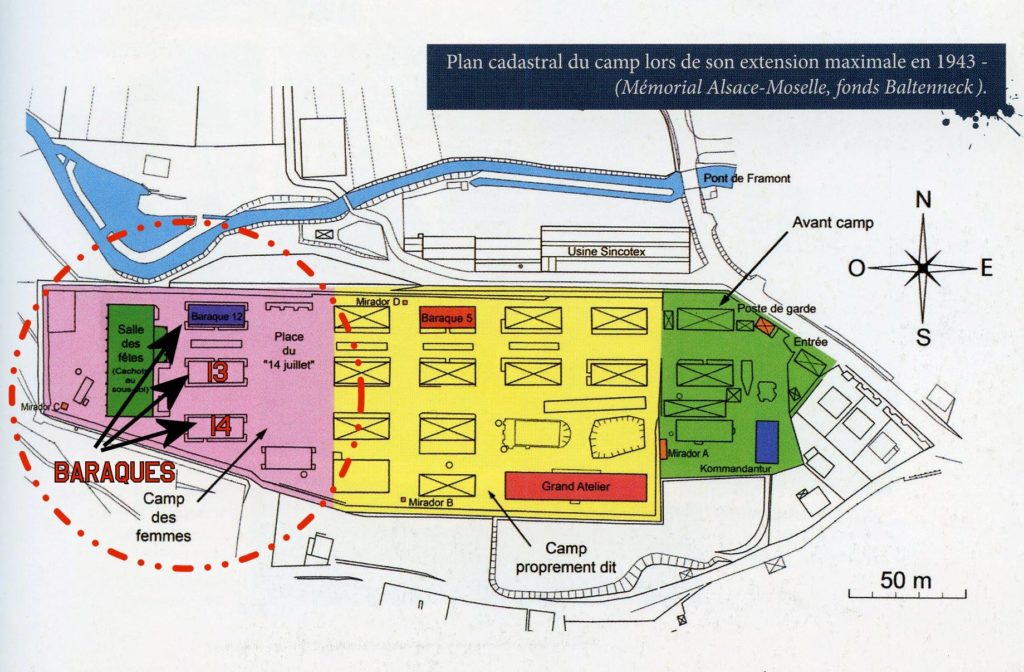

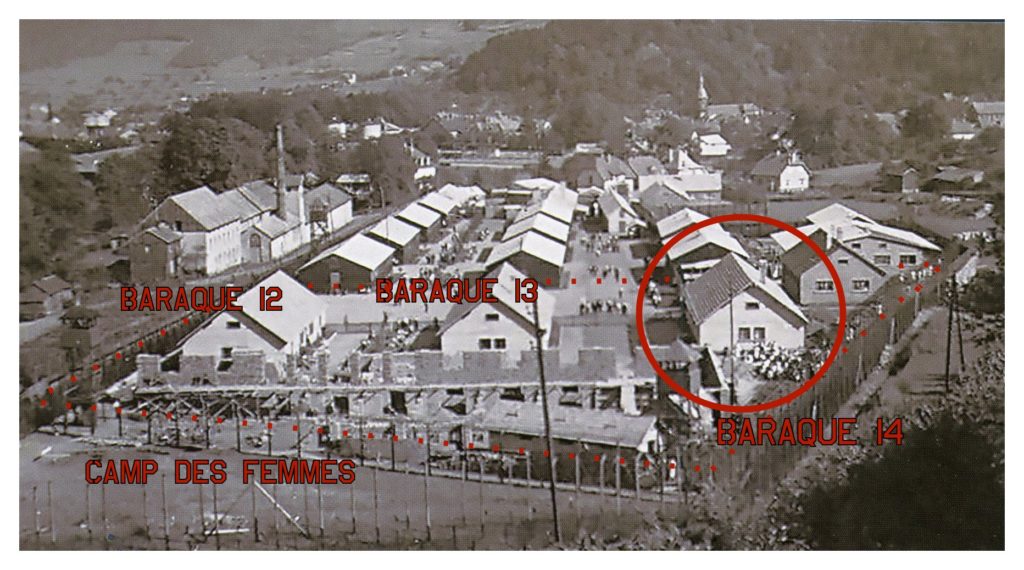

Comme 15 000 autres Alsacien(ne)s et Mosellan(e)s elle fut internée au tristement célèbre camp (Sicherungslager )Vorbruck-Schirmeck où les nazis « rééduquaient » les réfractaires au nazisme .

Schirmeck était un camp de rééducation (puis de sécurité) où le travail est volontairement pénible et avilissant avec comme quotidien : brimades, harcèlement, violence, interrogatoires, endoctrinement, coups, tortures physiques et morales, privations… avec des durées de détention variant de quelques jours à plusieurs mois en fonction de ce qui est reproché à la personne concernée.

Ce camp se situe dans la commune de Schirmeck (67) à 6 kilomètres du camp de concentration du Struthof et fonctionnera de 1940 jusqu’à sa libération fin novembre 1944.

Le seul nom de Schirmeck terrorisait les Alsacien(ne)s et il « circulait » de bouche à oreille cette prière :

« Lieber Herrgot, mach’ mich stumm, « Mon Dieu, rends-moi muet,

Dass ich nicht nach Schirmeck kumm! Pour que je n’aille pas à Schirmeck !

Lieber Herrgot, mach’ mich blind, Mon Dieu, rends-moi aveugle,

Dass ich alles sehr schön find! Pour que je trouve tout très beau !

Lieber Herrgot, mach’ mich taub Mon Dieu, rends-moi sourd,

Dass ich alle Lügen glaub’! » Pour que je croie tous les mensonges ! »

Selon les dires de cette époque « S.O.S. » était synonyme de :

« Schweige oder Schirmeck », ce qui signidfie « Tais-toi ou c’est Schirmeck »

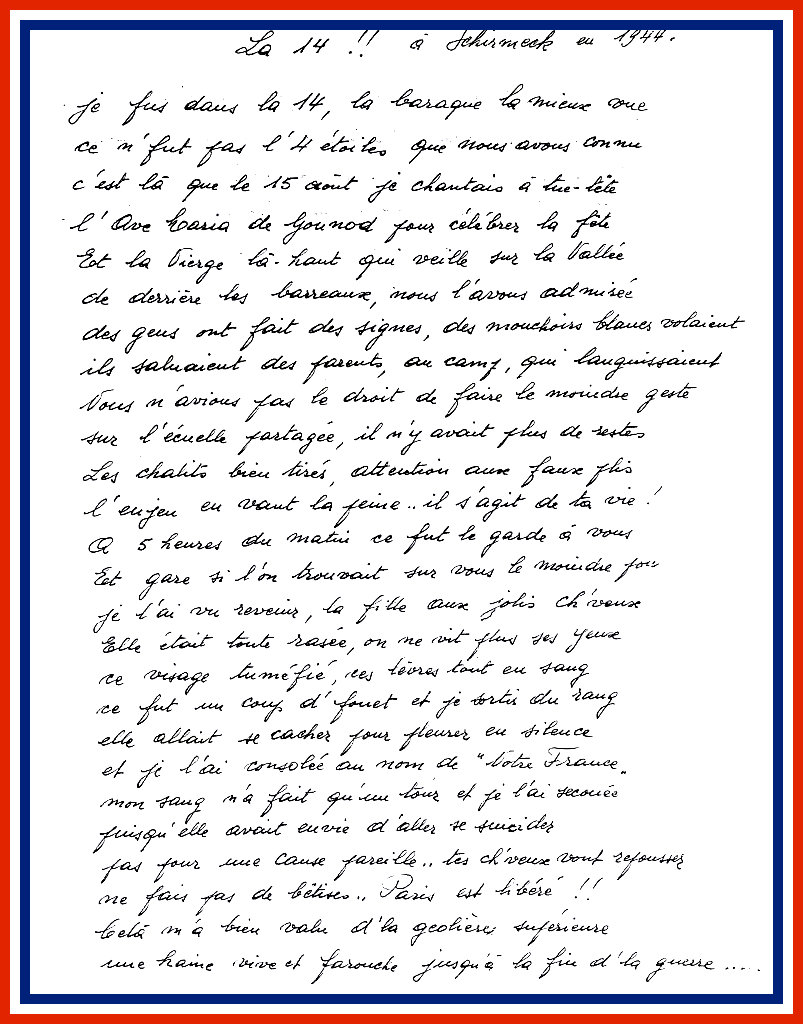

La 14…à Schirmeck en 1944…

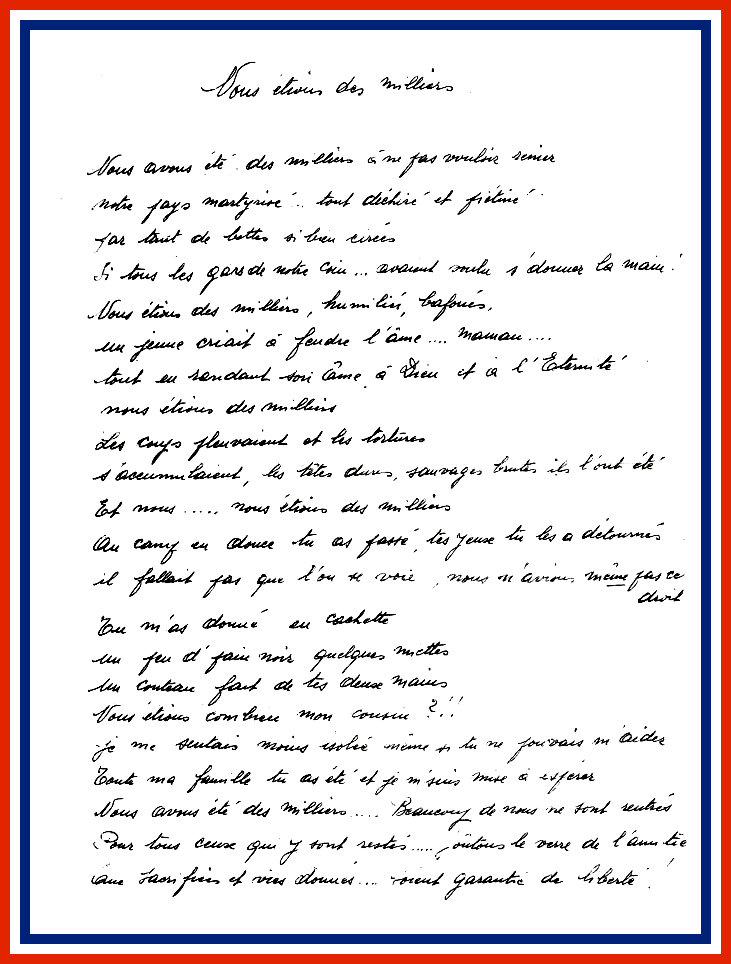

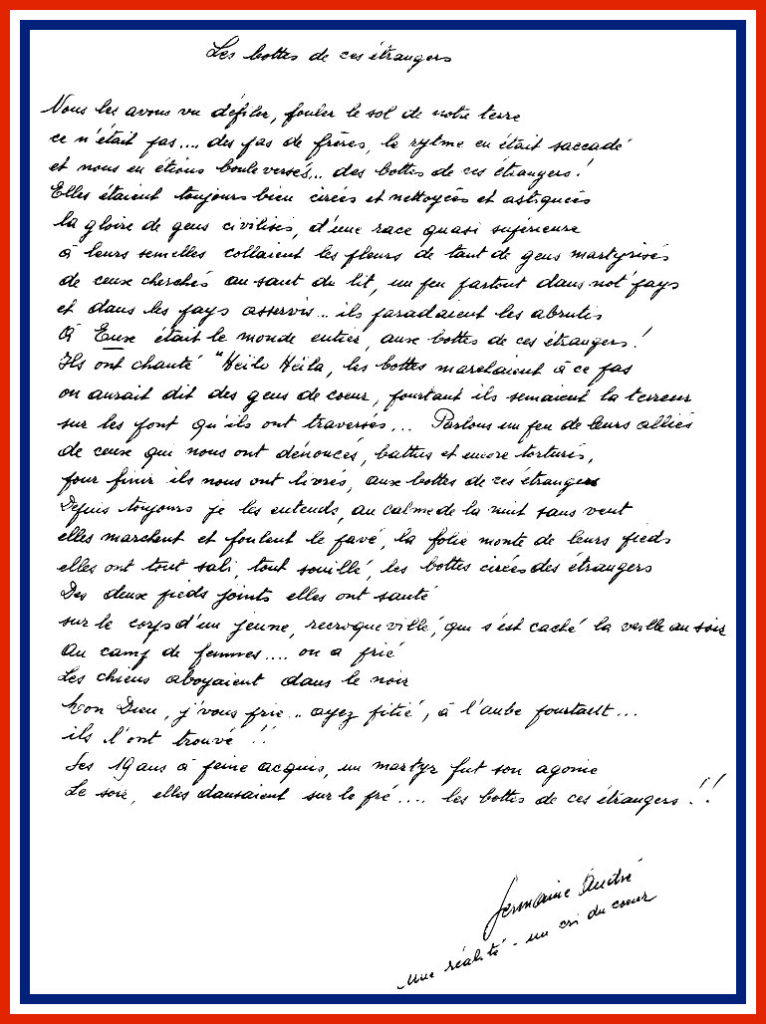

Amoureuse des mots, de son pays la France, dialectophone, c’est à travers quelques «poèmes» en français ou en alsacien qu’elle nous laisse son témoignage en nous racontant son calvaire et celui de ses co-détenues, avec leurs craintes et espoirs.

Elle nous a laissé à ce sujet 3 poèmes écrit en 1987 et 1988 (en intégralité à la fin du portrait)…un témoignage fort et émouvant pour ne pas oublier toutes ces personnes qui ont tant soufferts :

La 14 !! à Schirmeck en 1944 :

« Je fus dans la 14, la baraque la mieux vue.

Ce ne fut pas l’4 étoiles que nous avons connu.

C’est là que le 15 août je chantais à tue-tête

L’Avé Maria de Gounod pour célébrer la fête.

Et la vierge là-haut qui veille sur la vallée

De derrière les barreaux, nous l’avons admirée.

Des gens ont fait des signes, des mouchoirs blancs volaient

Ils saluaient des parents, au camp, qui languissaient.

Nous n’avions pas le droit de faire le moindre geste

Sur l’écuelle partagée, il n’y avait plus de reste.

Les châlits bien tirés, attention aux faux plis

L’enjeu en vaut la peine…il s’agit de ta vie!

A 5 heure du matin ce fut le garde à vous

Et gare si l’on trouvait sur vous le moindre pou.

Je l’ai vu revenir, la fille aux jolis ch’veux

Elle était toute rasée, on ne vit plus ses yeux.

Ce visage tuméfié, ses lèvres tout en sang

Ce fut un coup d’fouet et je sortis du rang.

Elle allait se cacher pour pleurer en silence

Et je l’ai consolé au nom de Notre France.

Mon sang n’a fait qu’un tour et je l’ai secoué

Puisqu’elle avait envie de se suicider.

Pas pour une cause pareille…tes cheveux vont repousser,

Ne fais pas de bêtises…Paris est libérée !!

Cela m’a bien valu d’la geôlière supérieure

Une haine vive et farouche jusqu’à la fin d’la guerre…

J’la verrai toute ma vie, une pierre précieuse au doigt

Cailloux du Rhin ou bien bon nombre de carats

Tourné à l’interro, quand vous étiez en face

Cette pierre vers la paume…laissait de jolies traces…

J’ai prié pour la paix, j’ai prié en silence

On a prié de cœur, pour not’pays…la France. »

Germaine 1987.

« Tante Germaine » est décédée le 20 février 2000 à Colmar dans sa 79ème année.

Poème et portrait (collection privée).

Photo, plan du camp et texte complémentaires extrait du livre de Jean-Laurent Vonau « Le Sicherungslager Vorbruck-Schirmeck un camp oublié en Alsace »..

Les textes originaux :

« Nous étions des milliers »

« les bottes de ces étrangers »

La 14 !! à Schirmeck en 1944 !

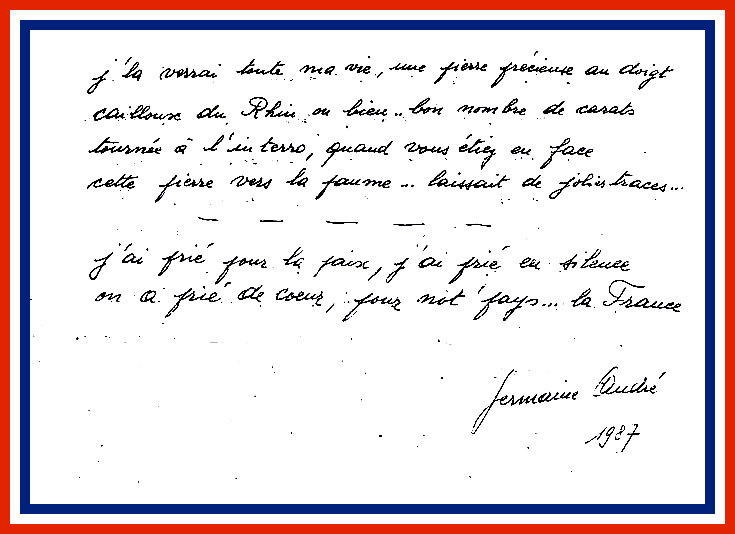

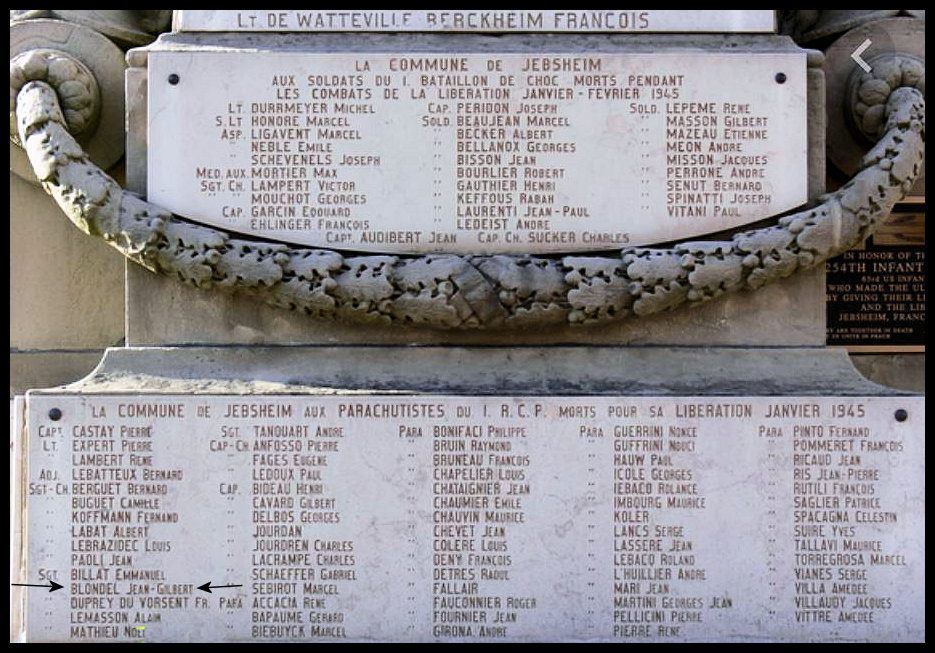

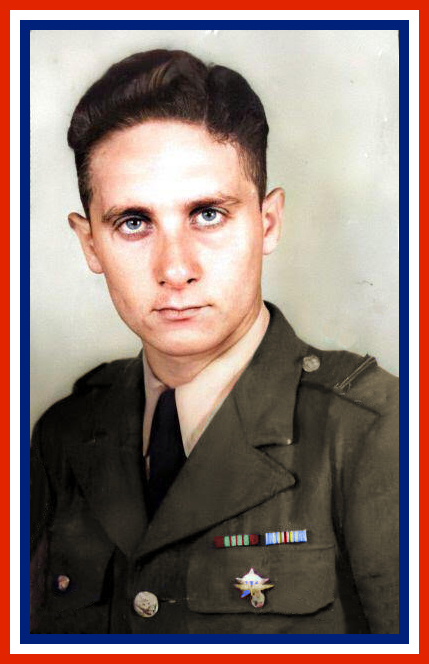

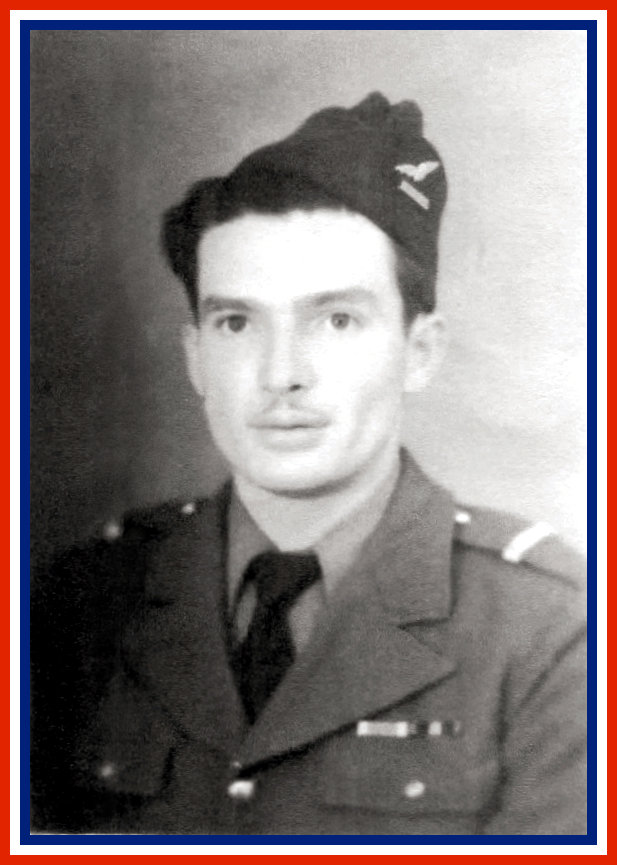

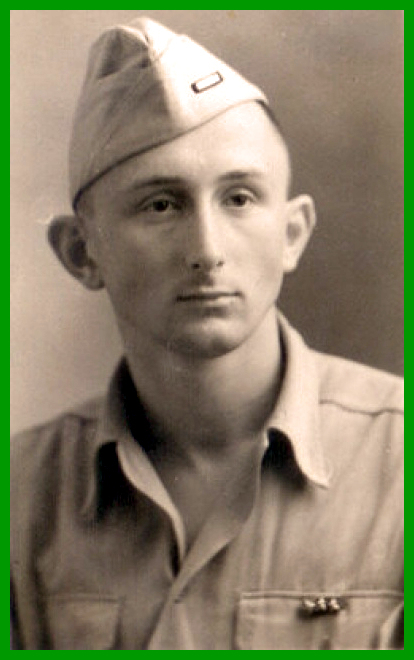

Jean-Gilbert BLONDEL 1919 – 1945

Il est né à Bordeaux (33) le 7 août 1919 et a été tué dans sa 26ème année lors des derniers combats de libération de la poche de Colmar.

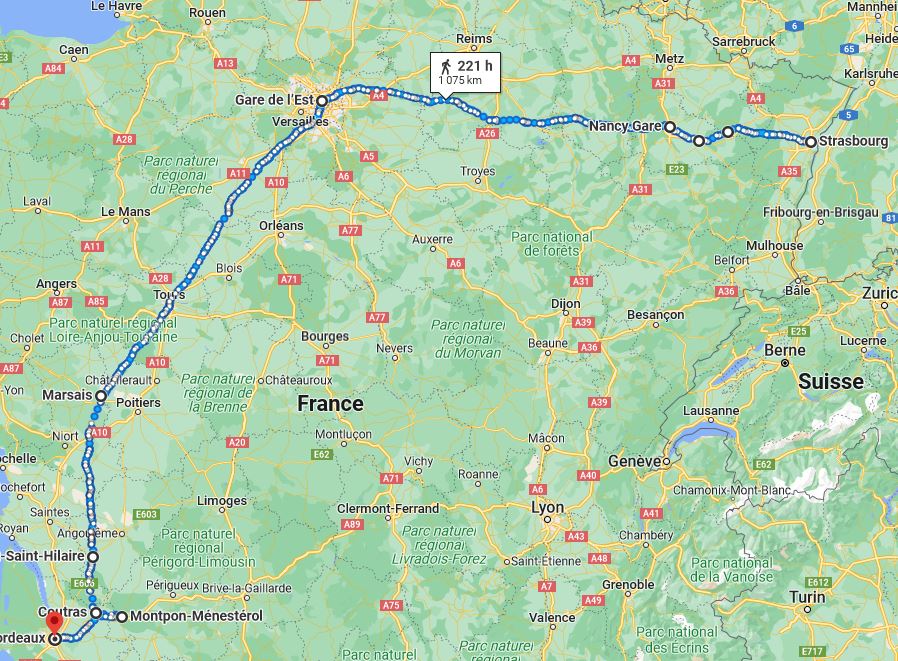

Caporal-chef au 51ème Régiment d’Infanterie (51 RI), détaché à l’Ecole des cadres de Montpellier dans l’armée d’armistice, il s’évade par les Pyrénées le 14 mars 1943 pour rejoindre l’Afrique du Nord.

Après 8 mois d’incarcération dans les geôles espagnoles il gagne le Maroc le 23 octobre 1943 où il s’engage au 1er Régiment de Chasseurs Parachutistes (1 RCP).

Il est affecté à la 5ème compagnie en décembre 1943.

Il obtient son brevet parachutiste (brevet n°1952) le 16 décembre 1943 en Sicile.

Il participe aux campagnes de Sicile et d’Italie.

le 16 août 1944, a lieu un examen à l’échelon du régiment qui a pour but la nomination d’aspirants de réserve. La 5ème compagnie y présente Jean-Gilbert et 2 de ses camarades (Charpentier et Farnet) d’après le journal de marche de la 5ème compagnie .

Il est promu au grade de sergent le 3 septembre 1944 juste avant son départ pour la métropole.

Il atterrit à Valence (26) le 4 septembre 1944 et se regroupe avec l’ensemble du régiment face à la trouée de Belfort.

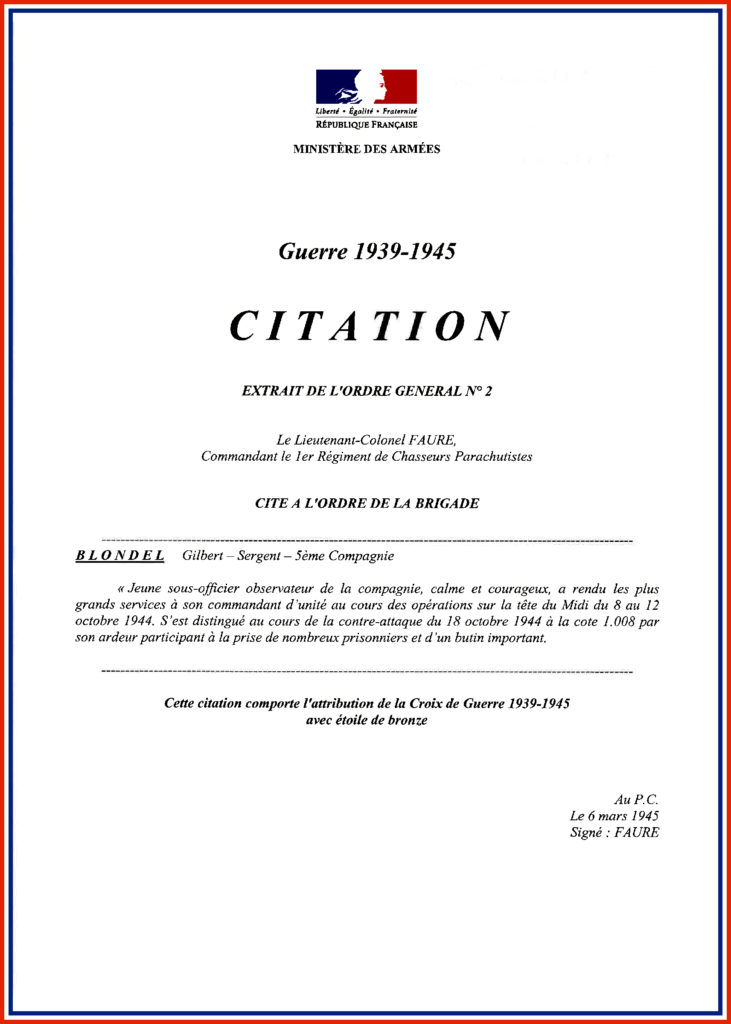

Il participe à la campagne des Vosges du 2 au 22 octobre, et connait son baptême du feu le 4 octobre 1944 au col du Broché avec le peloton de commande ment. Il est cité une première fois à l’ordre de la Brigade par le Lieutenant-Colonel Faure commandant le 1er RCP :

Blondel Gilbert, sergent à la 5ème Compagnie : « Jeune sous-officier observateur de la compagnie, calme et courageux, a rendu les plus grands services à son commandant d’unité au cours des opérations sur la Tête du midi du 8 au 12 octobre 1944. S’est distingué au cours de la contre-attaque du 18 octobre 1944 à la côte 1008 par son ardeur participant à la prise de nombreux prisonniers et d’un butin important ».

Cette citation comporte l’attribution de la Croix de Guerre 1939-1945 avec étoile de bronze.

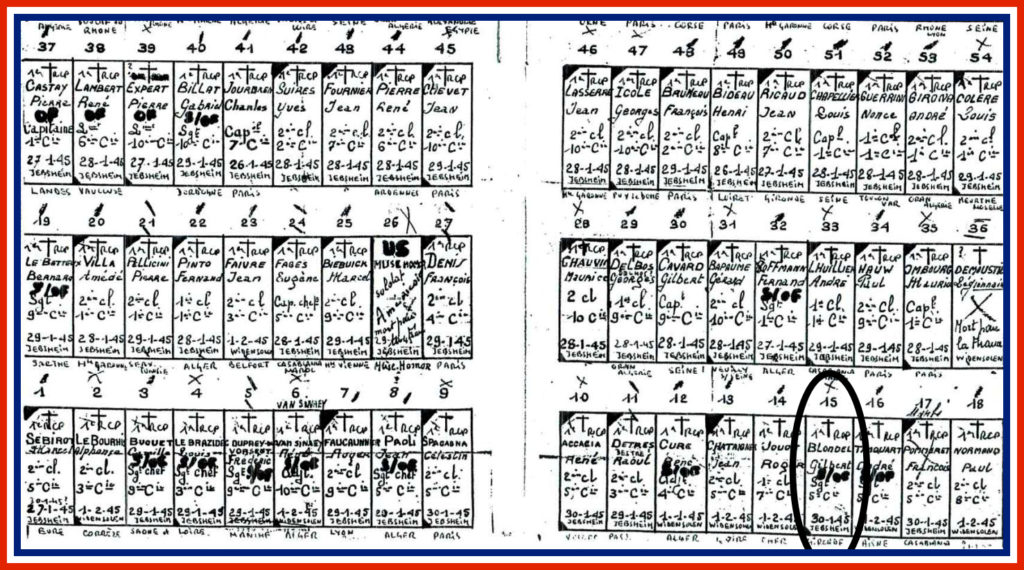

Pendant la campagne d’Alsace (du 13/12/1944 au 2/02/1945) il fait le sacrifice ultime et tombe glorieusement au Champ d’Honneur lors des âpres combats de Jebsheim, le 28 janvier 1945 (du 25 au 30 janvier,75 de ses camarades y laisseront la vie en seulement 5 jours). Les circonstances précises de sa mort ne sont pas connues mais d’après le récit de Robert Wagener on sait que les combats du 28 janvier 1945 ont été particulièrement meurtriers de part et d’autre.

Dans le journal de marche de la 5ème compagnie nous pouvons lire pour la journée du 28 janvier 1945 :

« 1h. La 5° cie reçoit la mission d’aller renforcer la 6° cie arrêtée devant le triangle de routes à 300m du sud du village.

Nous occupons 4 maisons mais nous sommes bloqués et il nous est impossible de continuer avec nos faibles moyens. 3 blessés : Minerve, Gelabert, Senechal.

7h30 : Ordre de repli sur le carrefour limite de notre 1ère mission. Nous nous installons en défensive dans les maisons face au sud en attendant des moyens plus forts pour reprendre l’attaque.

11h : Nous reprenons l’attaque en liaison avec un char Medium de la 5° D.B. Nous avançons lentement, l’ennemi défend chaque maison, il faut les prendre une par une en profitant du tir du char. Nous faisons 42 prisonniers, mais nous avons des pertes sérieuses : sont tués : S.C Paoli, Sgt Blondel, C.C Fages et Anfosso, chasseurs Villaudy, Spacagna, Bonifacci. Sont blessés Adjt Marquet, chasseurs Maire, André, .Agard. »

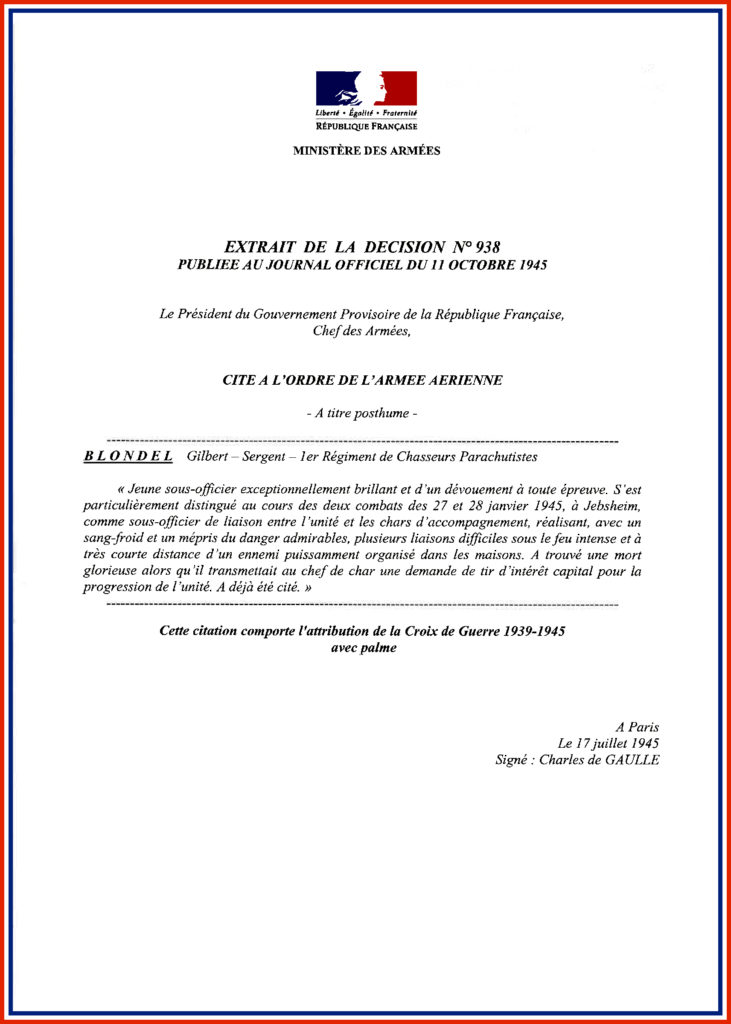

Le 17 juillet 1945 le général de Gaulle, cite à titre posthume, à l’ordre de l’Armée Aérienne le sergent Blondel :

« Jeune sous-officier exceptionnellement brillant et d’un dévouement à toute épreuve. S’est particulièrement distingué au cours des deux combats des 27 et 28 janvier 1945, à Jebsheim, comme sous-officier de liaison entre l’unité et les chars d’accompagnement, réalisant, avec un sang-froid et un mépris du danger admirables, plusieurs liaisons difficiles sous le feu intense et à très courte distance d’un ennemi puissamment organisé dans les maisons. A trouvé une mort glorieuse alors qu’il transmettait au chef de char une demande de tir d’intérêt capital pour la progression de l’unité. A déjà été cité.

Cette citation comporte l’attribution de la Croix de Guerre 1939-1945 avec palme.

Il est enterré provisoirement au cimetière de Bergheim (68) dans la tombe n° 15.

De nos jours il repose en paix au milieu de ses camarades de la Première Armée Française à la Nécropole Nationale de Strasbourg-Cronenbourg section F rang II nunéro 7.

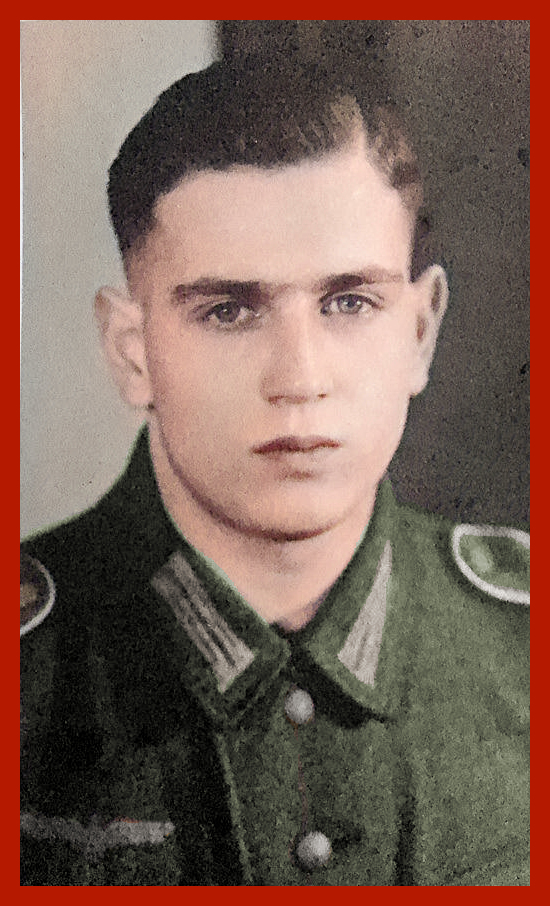

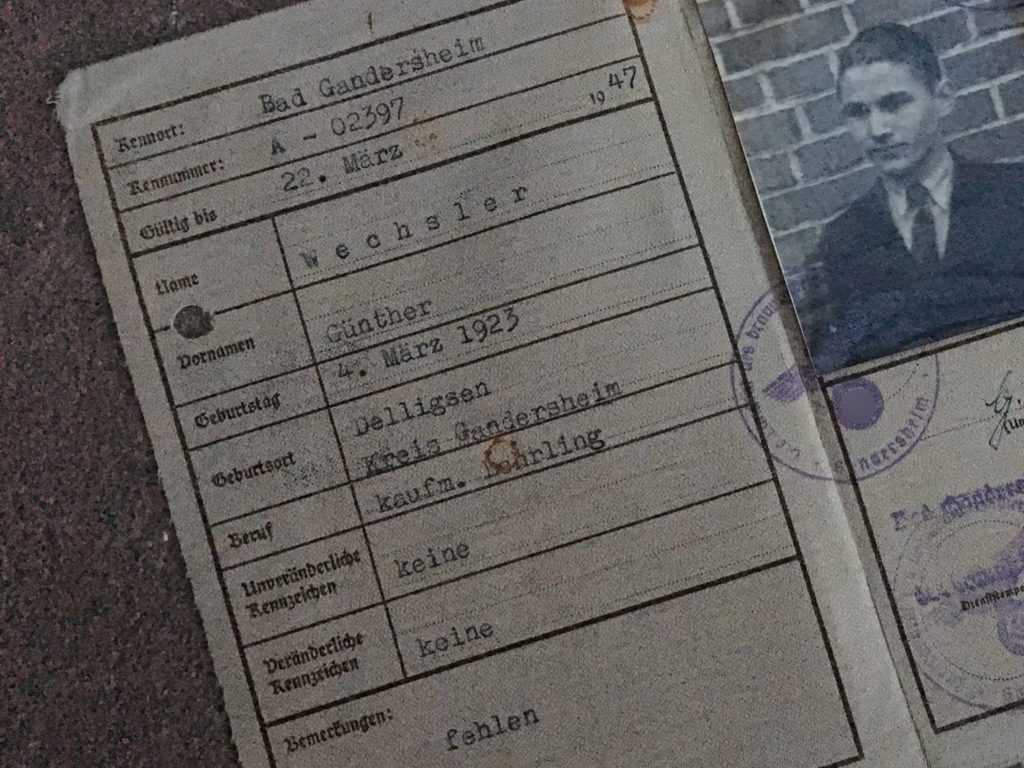

Gunther WECHSLER 1923 – ???

Il est né le 4 mars 1923 à Delligsen (petite ville située actuellement dans le Land de Basse-Saxe, à une quarantaine de kilomètres de Hanovre).

Il était (avant son incorporation dans l’armée allemande) apprenti vendeur selon sa pièce d’identité (Kennkarte) faite le 23 mars 1942.

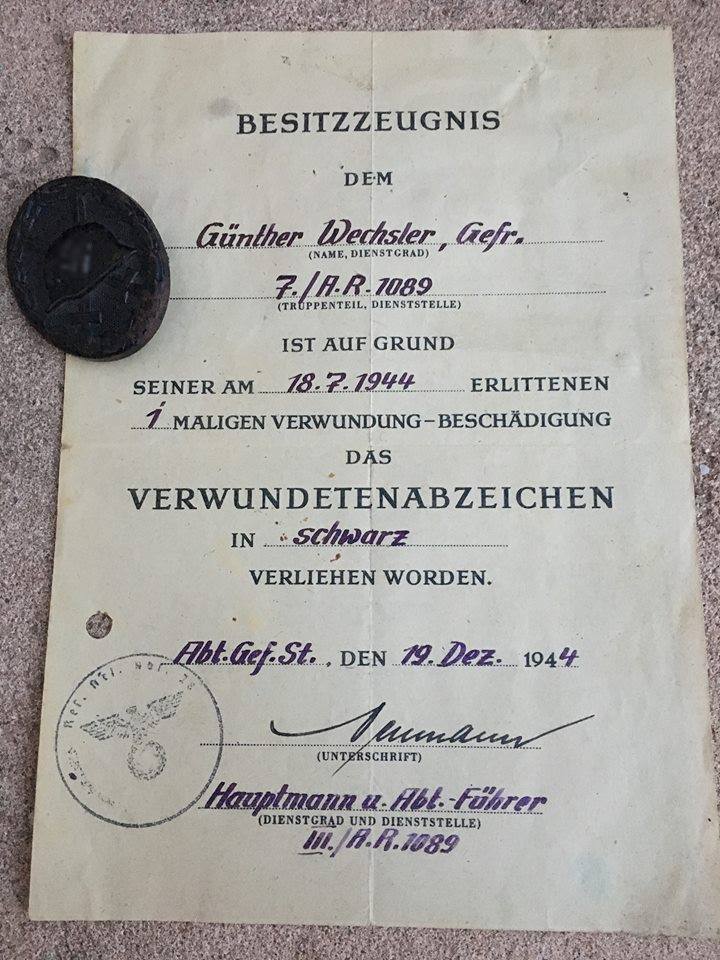

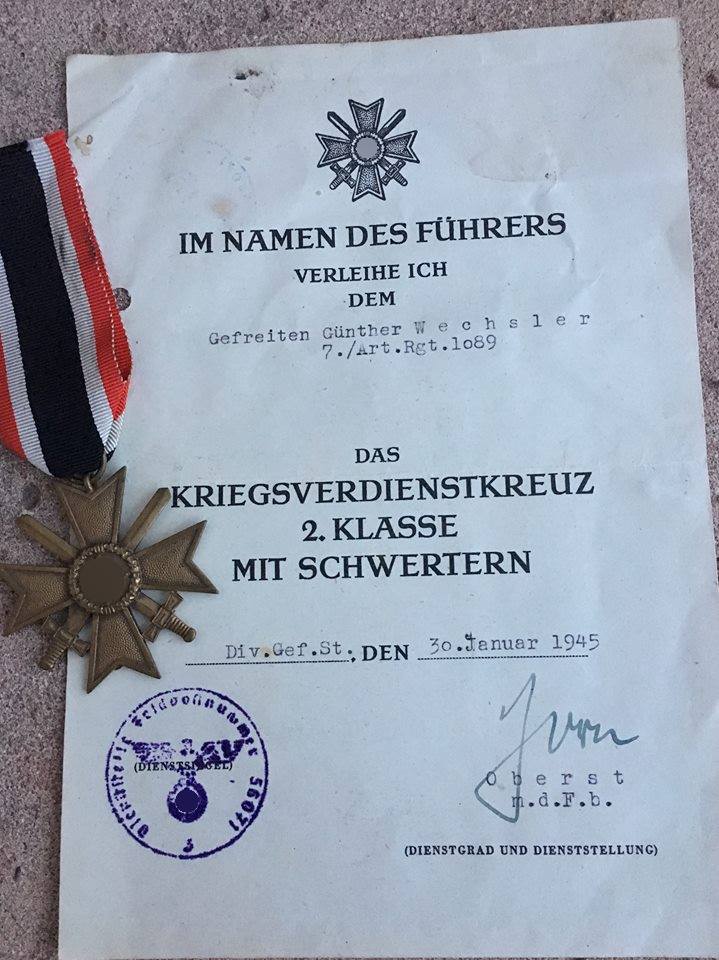

Il était Gefreiter (caporal) dans l’armée allemande, à la 7e Batterie de l’Artillerie-Regiment 1089(7./A.R.1089), régiment d’artillerie divisionnaire de la 189e Infanterie Division(189 ID).

A travers sa photo, ses quelques papiers et certificats militaires nous retraçons brièvement son parcours, qui c’est peut-être terminé dans la poche de Colmar car son unité ainsi que la 189e ID ont été décimées dans leur quasi-totalité début févier 1945.

Les quelques éléments restant seront reversés dans la division Nr 805.

On découvre qu’il a été blessé le 18 juillet 1944 (lieu et unité inconnus), qu’on lui a décerné, le 19/12/1944 le « VerwundetenAbzeichen in Schwartz » (certificat des blessés de couleur noire) qui était généralement attribué pour 1 à 2 blessures.

La 189. ID ayant été créé en octobre 1944 ce soldat était dans une autre unité lorsqu’il a été blessé et à très certainement intégré la 189.ID lors de son retour de convalescence.

Le 30 janvier 1945, on lui décerne la «Kriegsverdienstkreuz 2. Klasse mit Schwertern » (médaille de la croix du mérite de guerre de 2e classe avec glaive) qui récompense un soldat pour des services exceptionnels lors d’une bataille (mais pas suffisant pour recevoir une croix de fer qui récompensait elle, un acte de bravoure exceptionnel) – Pour rappel les combats de la poche de Colmar se terminent le 9 février 1945.

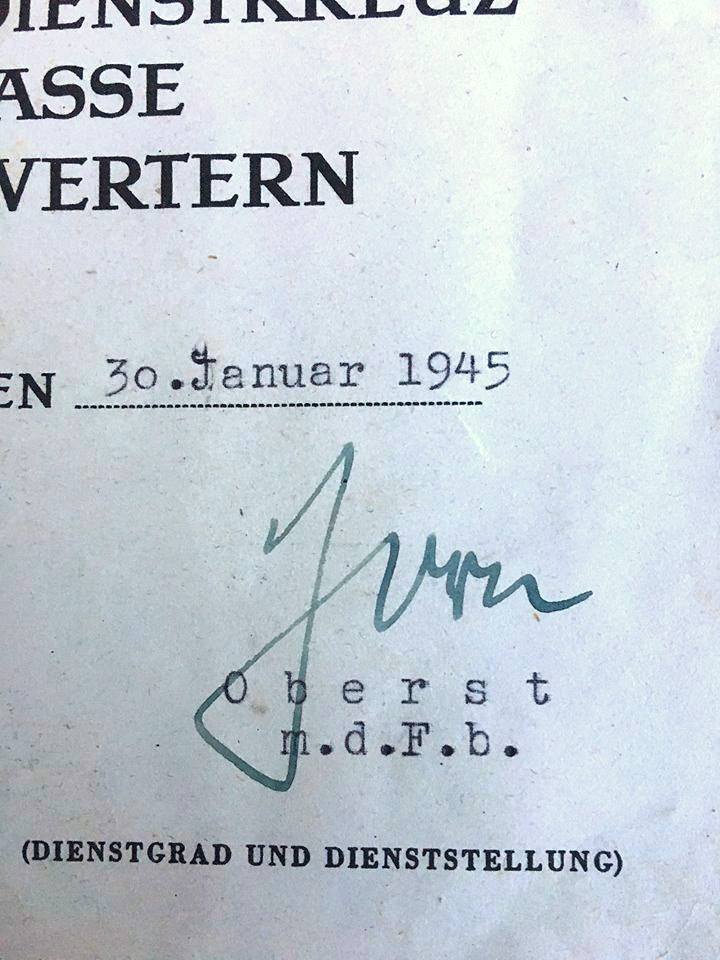

Le certificat qui va avec est signé de la main même du commandant de la 189eID (du 15/11/44 au 4/02/45), l’Oberst(colonel) Eduard Zorn, qui sera tué le 4 février 1945, par un éclat d’obus dans le secteur de Sainte-croix-en Plaine(68): situé à quelques kilomètres de Colmar fraîchement libéré le 2 février 1945.

Eduard Zorn était récipiendaire de la croix de chevalier de la croix de fer (Ritterkreuzträger), et reçu les feuilles de chêne à titre posthume (il sera même promu au grade de Major Général suite à son décès).

A ce jour nous ne savons pas si Günther Wechsler a survécu au conflit…les recherches se poursuivent…

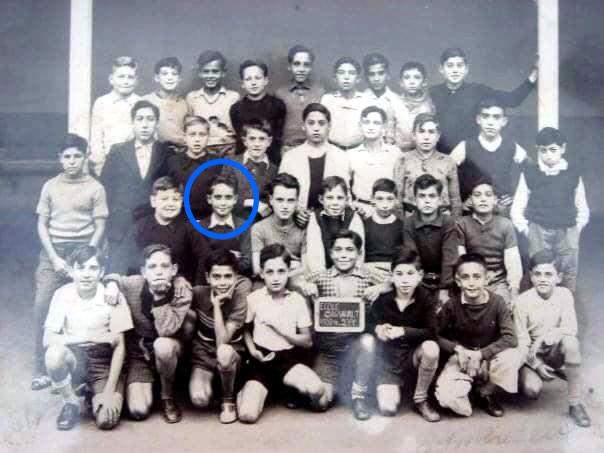

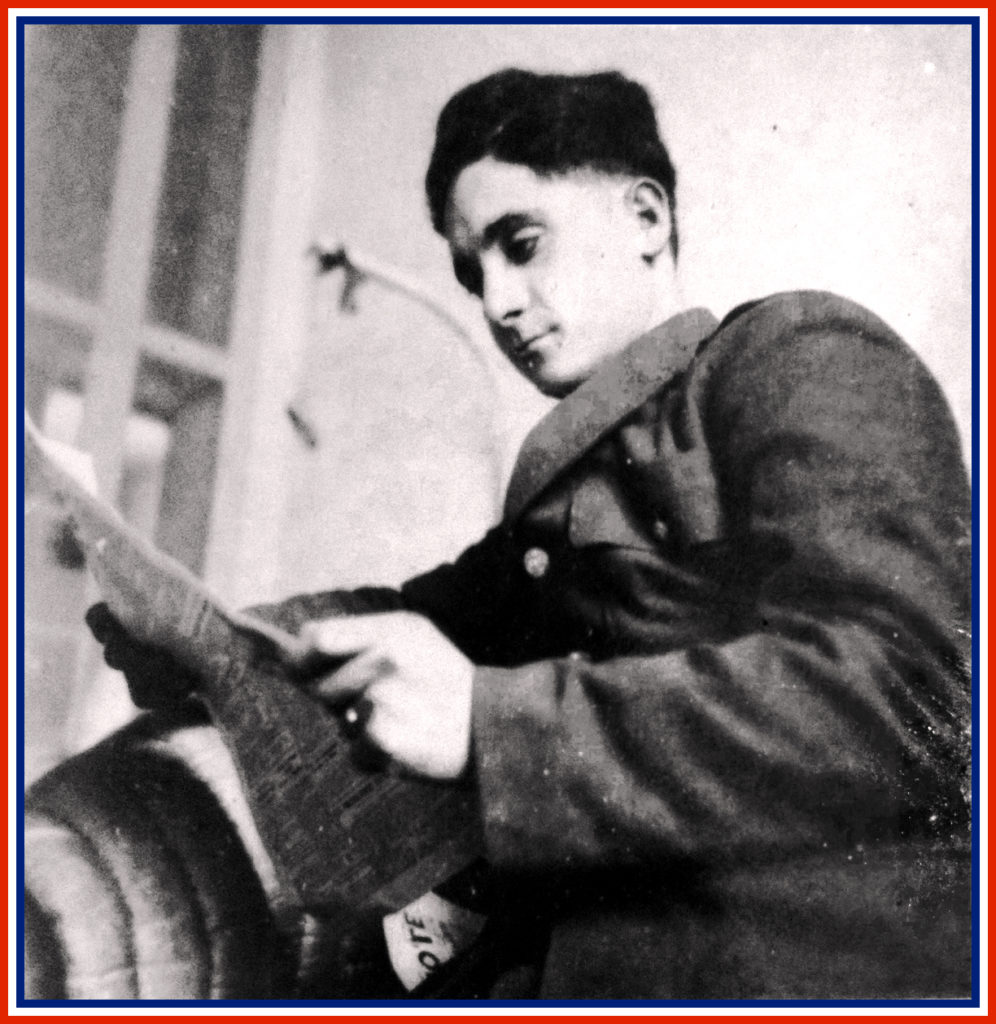

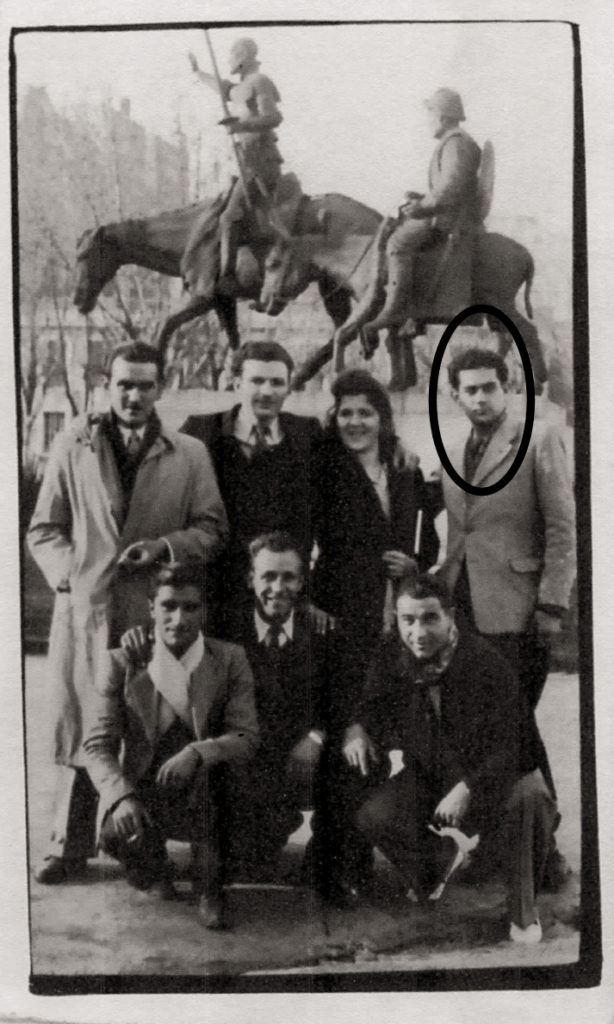

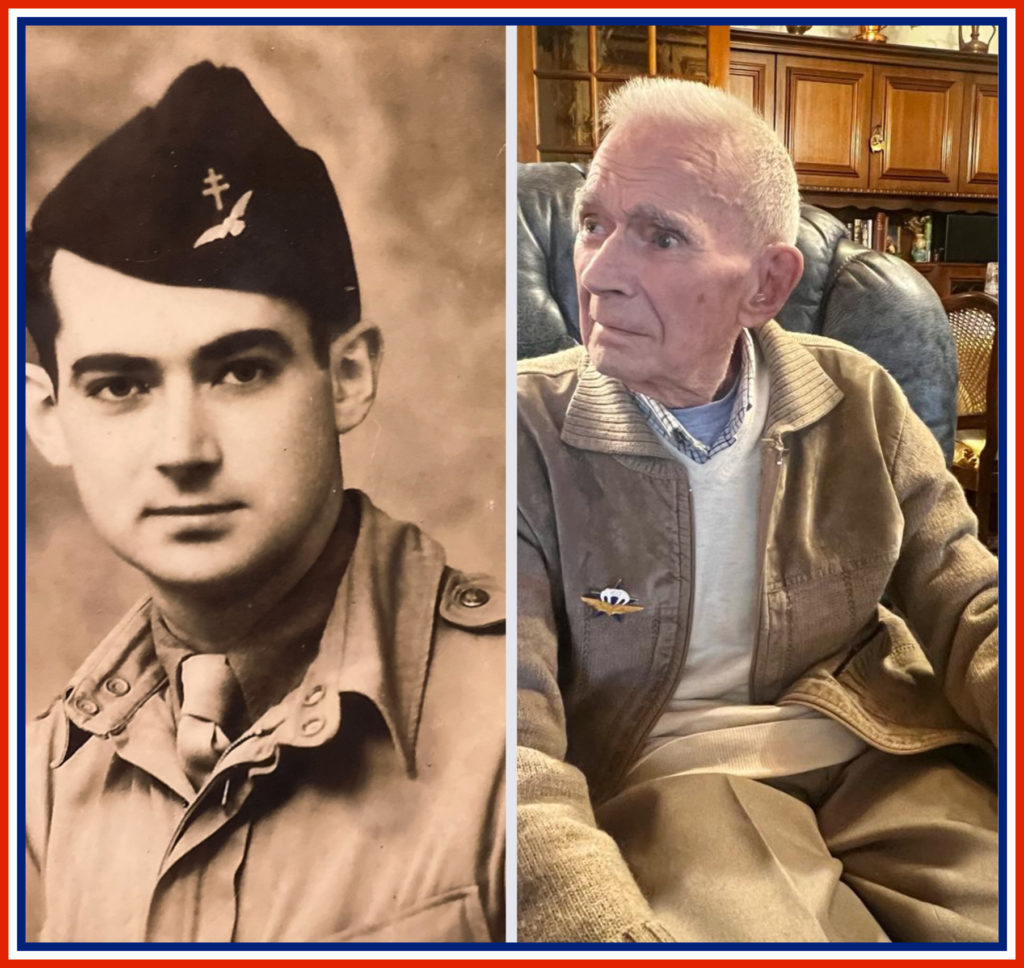

Abner CHERKI 1924 – 2020

Le jeune Abner Messaoud CHERKI est né le 20 décembre 1924 à Alger .

Issu d’une fratrie de 9 frères et soeurs, dans une famille de notables reconnus d’Alger, son père, Aizer CHERKI, était un grand négociant d’épices d’Afrique du nord et ancien combattant (Sergent-chef au service de santé des armées) ayant servi dans les Ardennes, ainsi qu’au levant (Egypte, Palestine, Liban et Syrie) entre 1913 et 1919. Il perdit deux de ses frères dans les tranchées.

Titulaire d’un certificat d’études primaires (CEP), diplôme qui valide la fin de l’enseignement primaire élémentaire dans les années 30.

Il commence à travailler en tant qu’employé de commerce chez son père.

Issu d’une famille juive religieuse il tombe amoureux d’une jeune fille plus jeune que lui de 4-5 ans , Marcelle Sourgnes, orpheline, qu’il rencontre aux Eclaireurs Israélites de France (Du scoutisme juif à la Résistance (sdv.fr))où il est très actif .

Le nom de « totem » d’Abner est « Loupcoquet » .

Malheureusement les familles s’opposent à cette relation mais Abner persiste.

Car pendant toute la guerre grâce à une amie commune prénommée Lison, il va continuer à correspondre avec elle…malgré la distance, l’intervention des familles, la guerre, les joies et les peines…

Marcelle et Abner se marient en 14 mai 1948…

…et resteront inséparables jusqu’au « dernier saut » d’Abner (comme le disent les parachutistes) après plus de 72 ans de vie commune.

Ayant une vie « confortable » il n’était pas écrit par avance qu’Abner devait aller se battre.

Mais ce n’était pas connaître ce jeune homme, grand patriote, courageux et avec un fort caractère qui ne pouvait accepter que son pays la France puisse être occupée par une puissance étrangère.

Enfant d’Afrique du Nord, ayant été obligé de se rendre à plusieurs reprises en métropole pour se soigner pendant son enfance, il était essentiel pour lui d’aller se battre, de retraverser la Méditerranée pour libérer ses compatriotes du joug nazi.

Contre l’avis de sa famille il prend la décision de s’engager dans l’armée française pour participer à la Libération du territoire national.

Avant ses 18 ans, il falsifie la signature de son père et s’engage.

Alors qu’il commence ses classes dans l’artillerie, il est renvoyé a Alger par son adjudant qui lui dit : « Reviens quand tu auras 18 ans ! ».

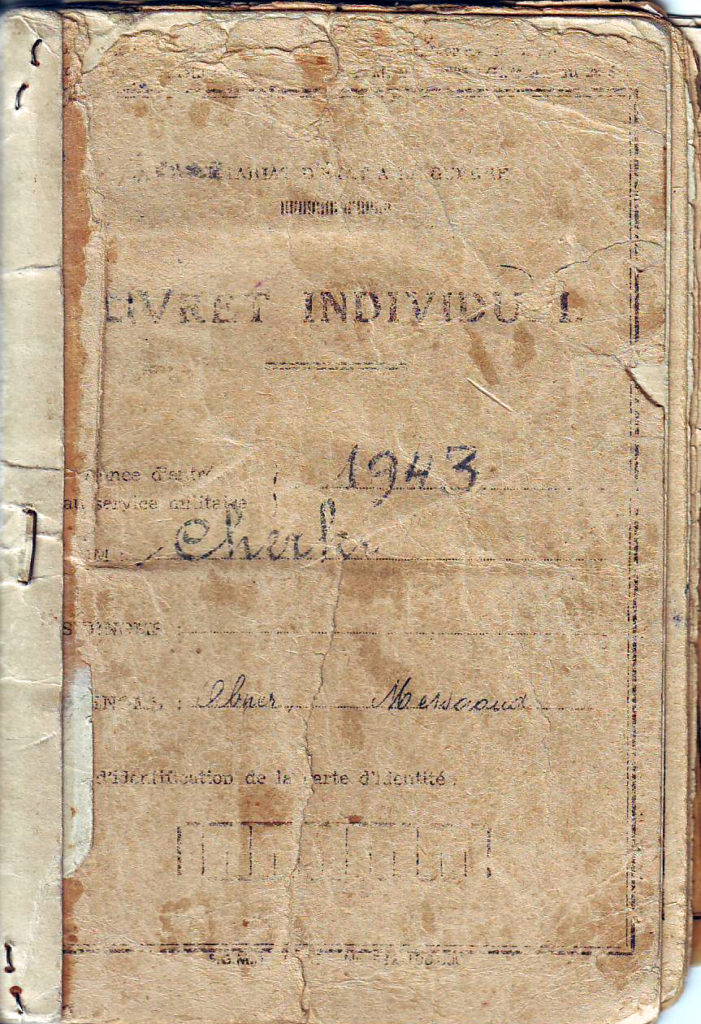

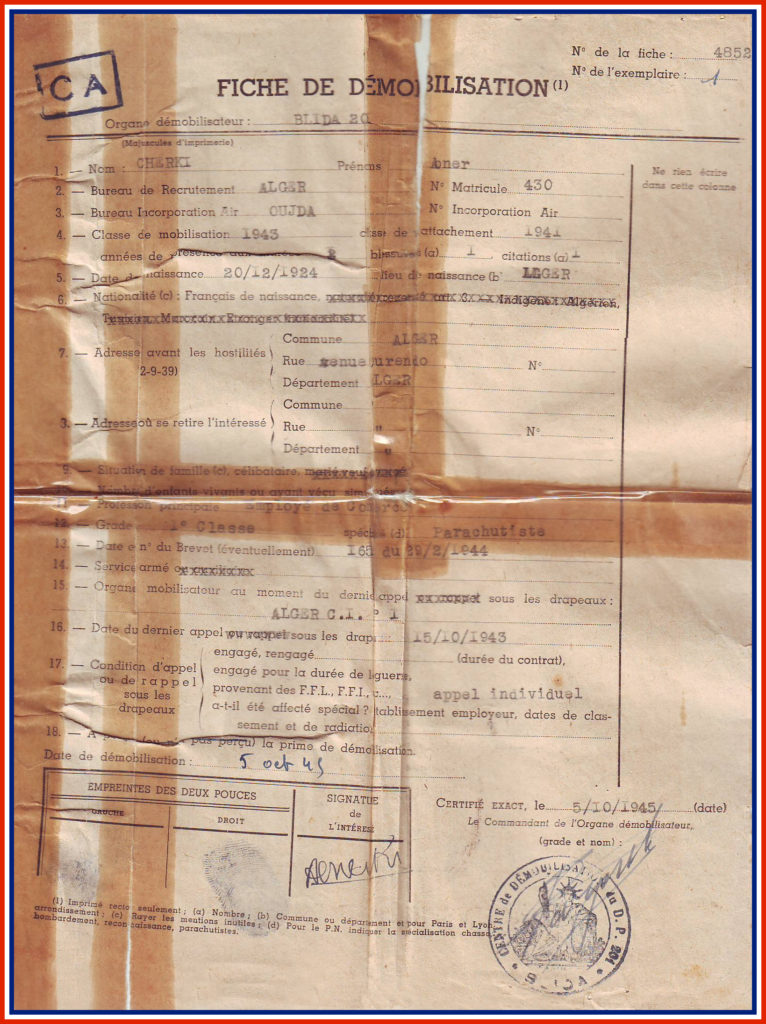

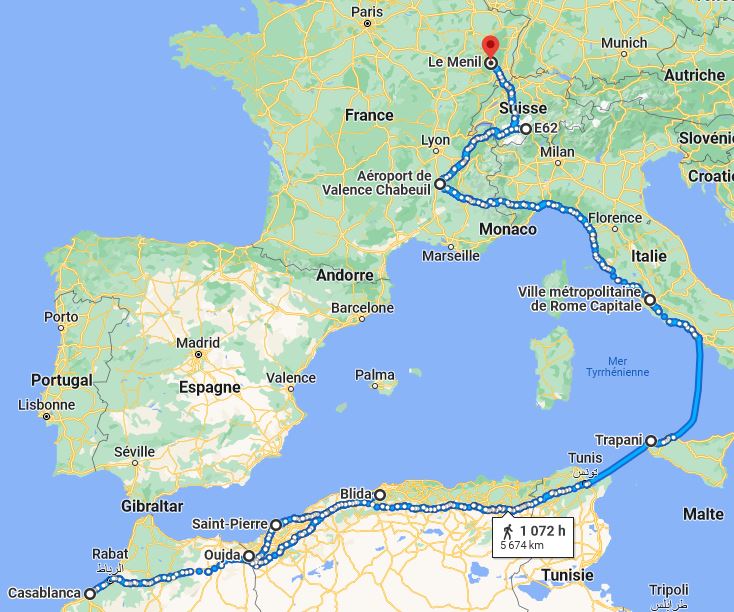

A 19 ans, par devancement d’appel il s’engage au bureau d’incorporation Air de Oudja avec la classe de mobilisation 1943 (il est de la classe 1944).

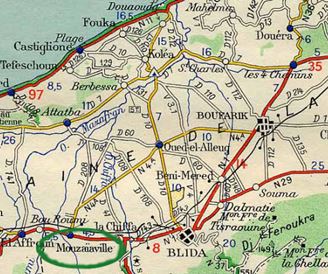

Il est affecté au Centre Instruction Infanterie n°1 (CII) de Mouzaïaville (proche de Blida – aujourd’hui = Mouzaïa) où il arrive le 15 octobre 1943 et y reste jusqu’au 11 décembre 1943

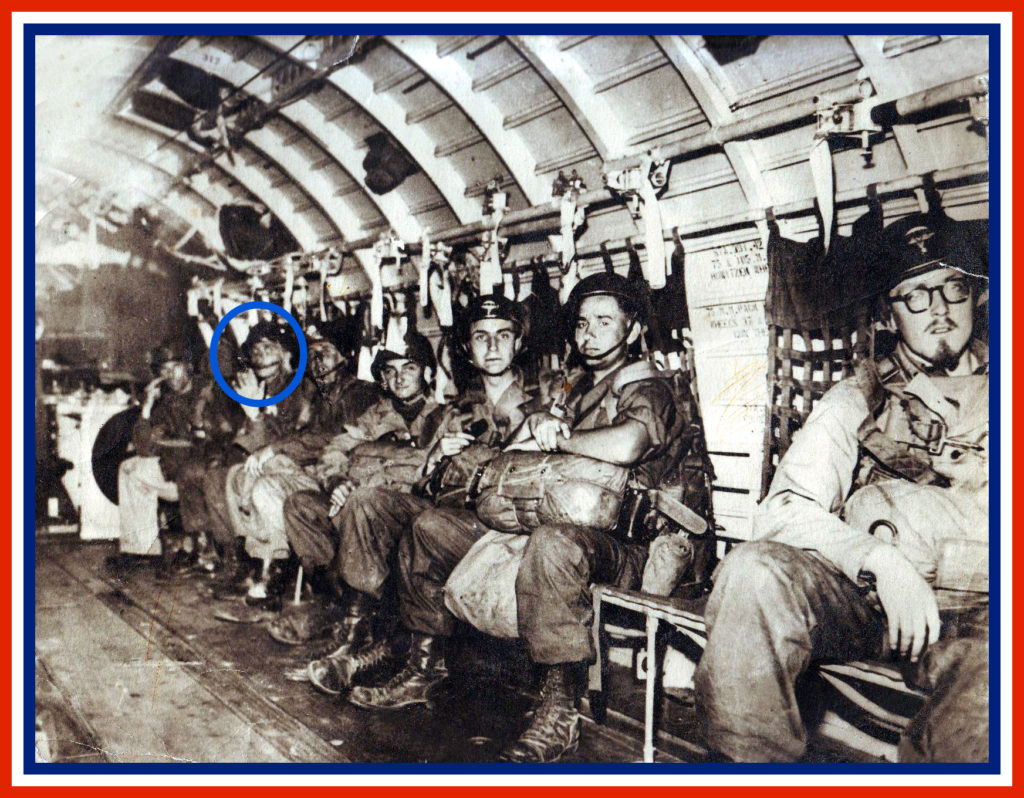

Il est affecté au 1er RCP à compter du 12/12/1943 (il passe la frontière algéro-marocaine le 10/12/1943) et rejoint le régiment le même jour à Oudja au Maroc.

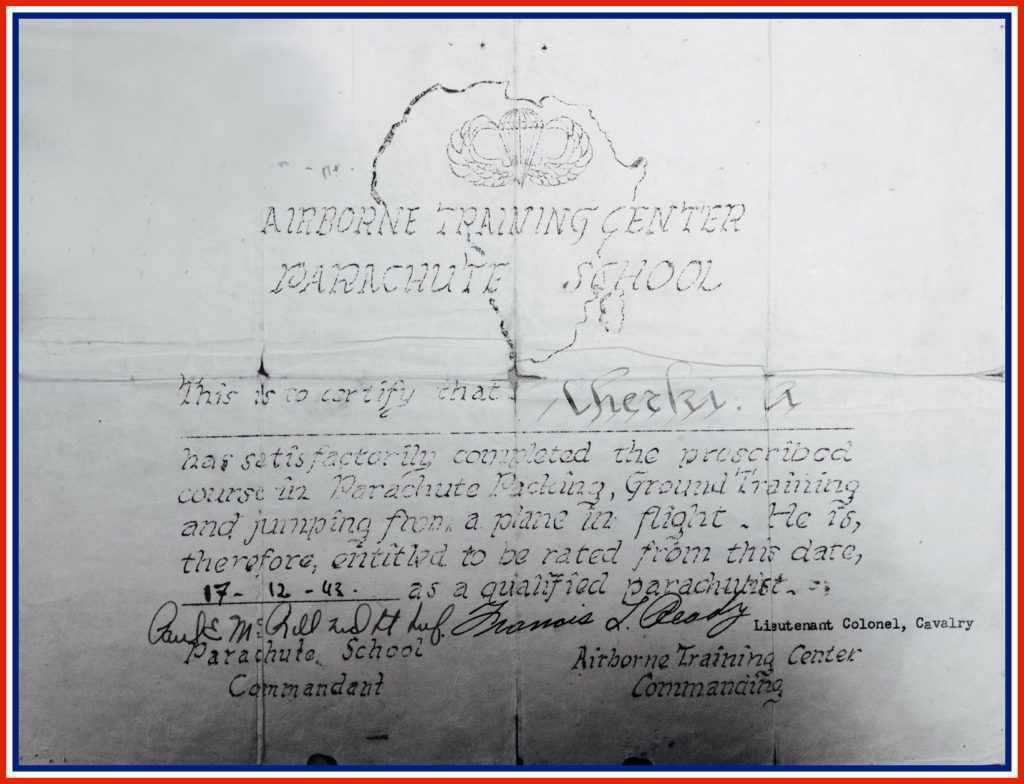

Trois jours avant son 19ème anniversaire il est breveté par les américains le 17 décembre 1943 suite à son stage à l’Airborne Training Center (ATC) Parachute School de la 82ème Airborne US qui lui délivre son certificat.

Côté français, il obtient son « Brevet Militaire d’aptitude aux fonctions de parachutiste de l’Infanterie de l’Air » le 3 janvier 1944 : c’est le brevet n° 1651.

Une fois lors d’un de ses multiples sauts, son parachute principal ne s’ouvre pas (« torche ») mais heureusement son parachute ventral de secours s’ouvre… il y perdra plusieurs dents.

Il est affecté à la 6ème Compagnie (IIème Bataillon) en date du 11 janvier 1944.

La 6e compagnie fait partie du 1er bataillon du 1er RCP avec les 3ème, 4ème et 5ème compagnies.

Ci-dessous les Fanion de la 6ème compagnie dont faisait parti Abner Cherki. Pour la petite histoire il fut confectionné par des soeurs dans un couvent proche de Trapani en Sicile.

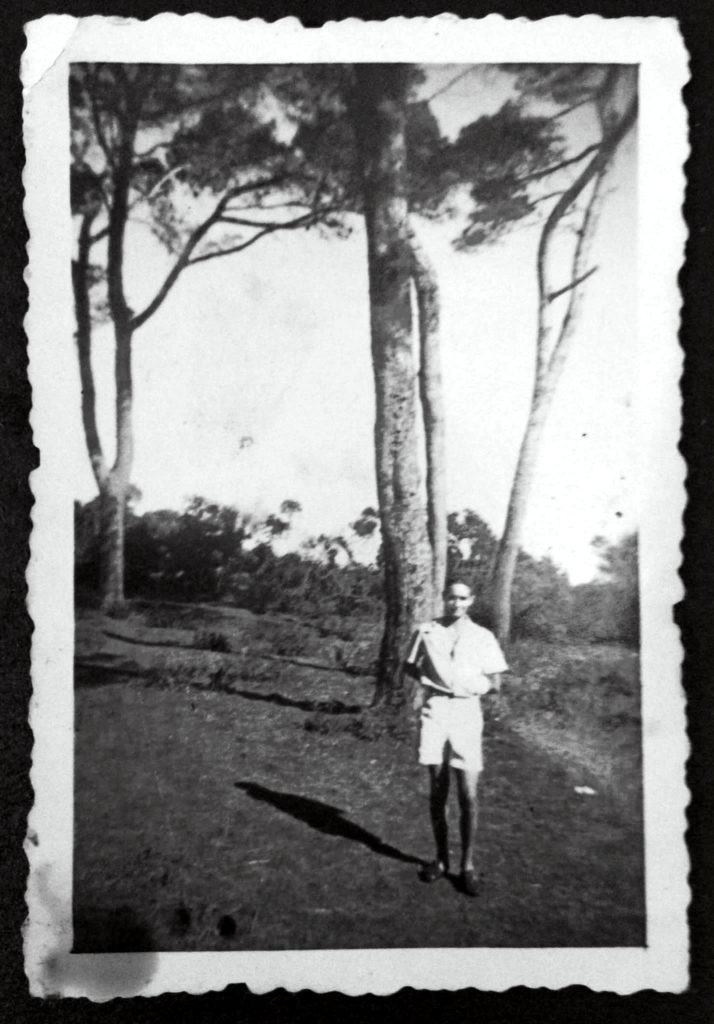

Il atterrit en Sicile le 5 avril 1944.

Au centre on distingue le fanion de la 6ème compagnie et la présence d’un petit lapin blanc en bas à droite.

Il arrive en métropole le 5 septembre 1944 à Valence-Chabeuil dans la Drôme et participe activement à la campagne des Vosges du 3 au 21 octobre 1944.

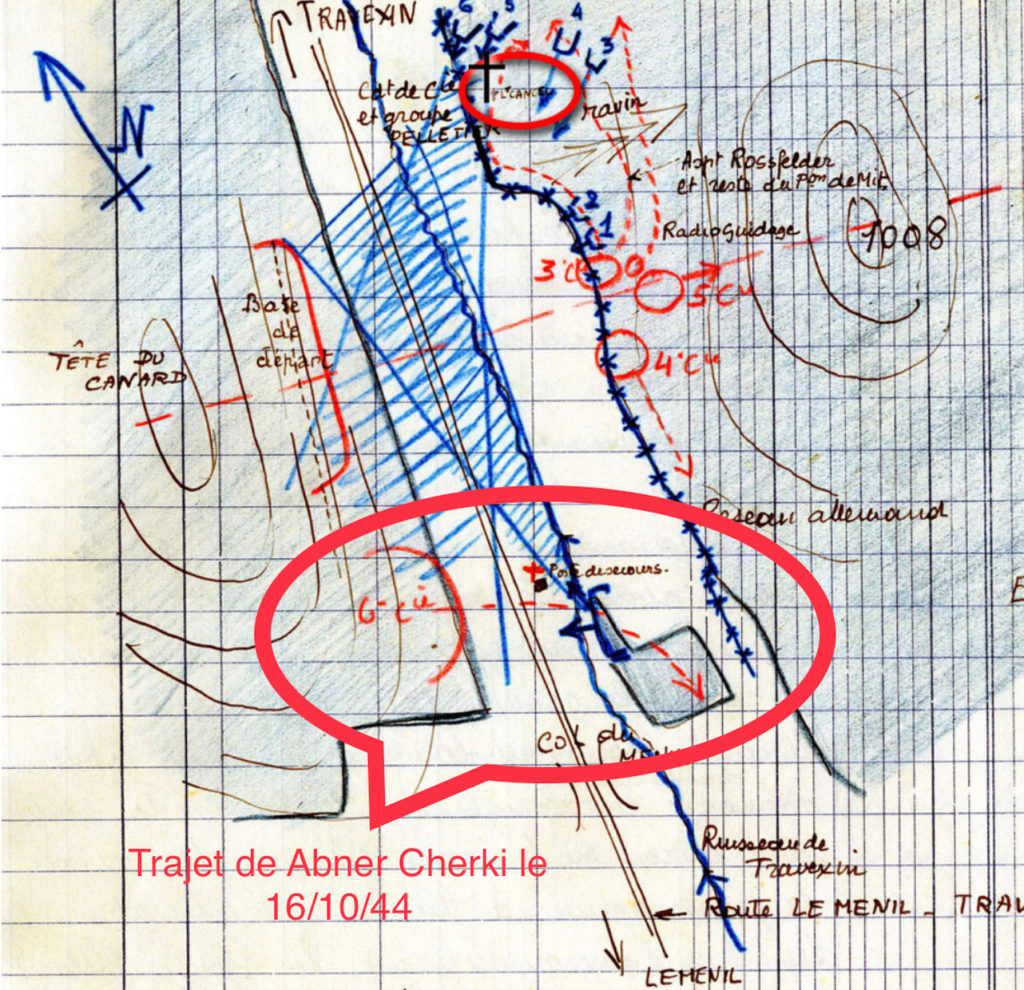

Il prend une part offensive aux combats de la forêt de Longegoutte (Morbieux) le 6 octobre 1944 et de la forêt du Gehan (Ménil) les 13, 16 et 20 octobre 1944.

Malgré le froid et la dureté des combats dans les Vosges, Abner avait raconté » qu’ils « invitèrent » les prisonniers allemands à dormir avec eux sous les tentes…ceux qui refusèrent furent retrouvés le lendemain mort de froid ».

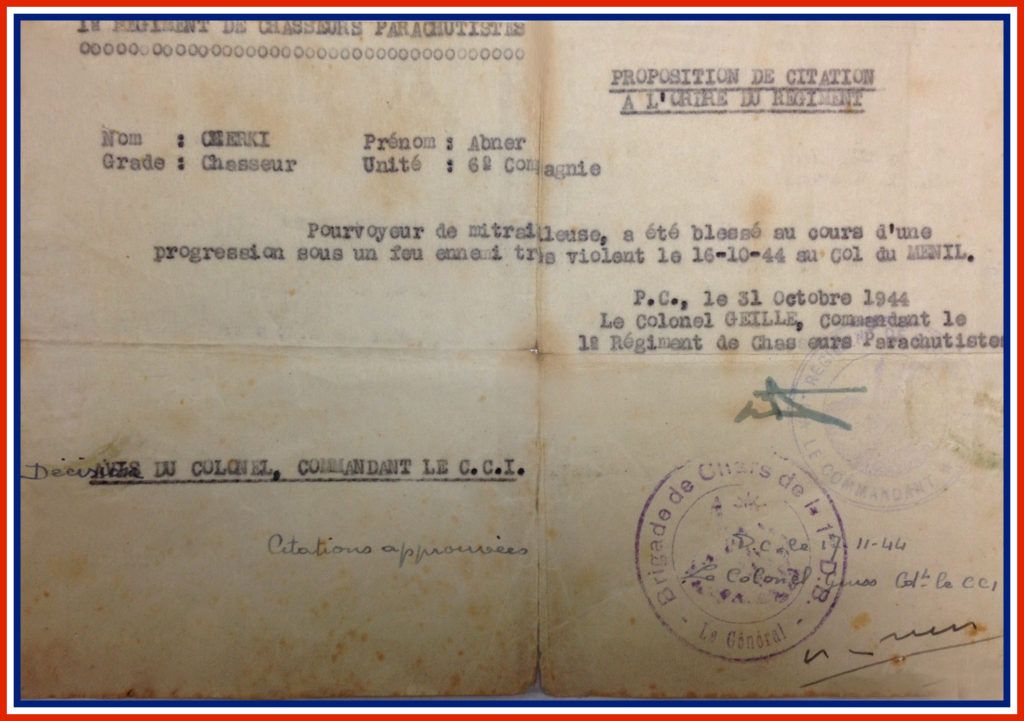

Il est blessé le 16 octobre 1944 au col du Ménil par éclat d’obus à l’épaule gauche, quand un tir de mortier frappe la base de départ de sa compagnie juste avant l’assaut prévu, ce qui lui vaudra une citation à l’ordre du Régiment avec Croix de Guerre 1939-1945 et étoile de bronze.

Après guerre Abner racontait qu’il se souvenait très bien des balles qui sifflaient alors qu’il était en position derrière les arbres et qu’il pouvait entendre les soldats allemands parler tellement ils étaient proches les uns des autres.

« A 8h du matin , les compagnies s’élancent pour franchir le col. Les mortiers de la 3e compagnie ont effectué des tirs préparatoires sur les positions allemandes.

La 6ème compagnie a reçu une mission spéciale : s’emparer d’un bois(carré) au sud du col qui doit servir de position pour le Poste de Commandement(PC) du 1er bataillon. Lorsque la 6e compagnie s’élance, elle est prise sous le feu des mitrailleuses lourdes allemandes. Les hommes continuent la traversée et tombent sur une forte résistance allemande. Les combats sont d’une rare intensité dans ce bois, allant jusqu’au corps à corps.

Cependant le bois est nettoyé et la compagnie s’installe. Pendant encore 24h elle se retrouve sous les tirs de l’artillerie allemande. »

On peut lire également dans l’historique du 1er RCP écrit par Robert Wagener pour la journée du 16 octobre 1944 :

« …sous une pluie battante l’offensive démarre…beaucoup d’hommes, fauchés dans leur course, restent sur le terrain, les médecins, infirmiers et l’aumônier Mulson se dévouent auprès des parachutistes atteints, faisant preuve d’un grand courage sous les tirs meurtriers des allemands… »

Il prend part à la campagne d’Alsace, du 10 au 16 décembre 1944.

Il participe à la garde du Rhin le 10 décembre 1944(Gerstheim à vérifier), aux combats de Witternheim le 13 décembre 1944 et de Neunkirch le 14 décembre 1944.

Le 14 décembre , la 6ème compagnie doit mener une attaque de diversion sur l’ouest de Witternheim qui finalement prend le village à elle seule car le 1er Bataillon a été pris sous un déluge d’artillerie qui l’a décimé. La bourgade de Neunkirch est défendue deux jours plus tard contre des assauts de troupes fraîches allemandes mais ils sont repoussés aux prix de lourdes pertes pour le 1er Bataillon.

Evacué sanitaire le 16 décembre 1944, muté et pris en compte au B.R2 le dit jour.

Il rejoint le dépôt du 1erRCP le 31 janvier 1945 à Lons-le-Saunier où il est réaffecté à la 6ème compagnie en date du 20 février 1945.

Il est nommé à la distinction de soldat de 1ère classe en date du 12 mars 1945 par le Lieutenant-Colonel FAURE commandant le 1er RCP.

Dans une lettre écrite le 24 juin 1945 à son amie Lison, Abner lui raconte une histoire cocasse : » le jour de la victoire (très certainement le 8 mai) nous avons eu 36 heures de permission mais j’ai trouvé que c’était trop court alors j’en ai pris 72 heures de plus…résultat : 15 jours de prison! »

A son petit fils Noam, Abner Cherki avait raconté qu’à la Libération, pour participer au défilé de la Victoire du 14 juillet 1945, qu’il y eu des arrêts fréquents dans plusieurs gares avant d’arriver à Paris…tout le monde était très joyeux en descendant du train!

Il devait sauter le 14 juillet avec le1er RCP à Longchamps mais à cause du mauvais temps l’opération fut annulée au grand regret d’Abner et ses camarades.

Il s’autorisa une permission dans la capitale avant sa démobilisation et séjourna à l’hôtel Lutetia, siège de l’Abwehr (service de renseignement) pendant l’occupation allemande.

Il rencontra à Paris le futur roi du Maroc Hassan 2 : la rencontre se fit dans une fête foraine dans des auto-tamponneuses…les gardes du corps de sa Majesté n’ont pas très appréciés.

Il est démobilisé le 5 octobre 1945 par le centre démobilisateur de Blida.

D’après les dire d’Abner le retour en Algérie, se fit par avion, dans le compartiment a bombe, la trappe ouverte avec les jambes tendus au dessus du vide.

ses décorations :

Croix de Guerre 1939-1945 avec étoile de Bronze.

Médaille des blessés de Guerre.

Médaille commémorative française guerre 1939-45 avec barrette « Libération »

Médaille commémorative de la campagne d’Italie.

Abner et Marcelle quittent définitivement l’Algérie en 1959.

Installés au début à Paris, Abner Cherki passe le concours d’entrée à EDF-GDF où il fit carrière.

Au gré des promotions et concours, ils déménagèrent a Nevers, Enghien-les-Bains, Nancy et enfin Pontoise où il prit sa retraite en tant que Chef du Personnel.

En 1989, ils accomplissent leur rêve en immigrant en Israël tout en continuant à vivre à l’heure français.

Ils eurent 9 enfants,

36 petits enfants et plus de 60 arrières petits enfants. Marcelle est aujourd’hui arrière, arrière grand mère.

Il décède le 12 décembre 2020 à Jérusalem, une semaine avant son 96ème anniversaire.

Merci Monsieur CHERKI pour votre engagement au service de la France…nous ne vous oublierons pas!

Sa chère et tendre épouse Marcelle née Sourgne (1929-2024) rejoint pour l’éternité son « Loup coquet » mardi 7 mai 2024 et ils resteront à jamais dans nos coeurs.

Nous remercions chaleureusement : Noam Assouline avec qui nous avons écrit l’histoire de son grand-père et sa famille pour le partage des archives familiales – Monsieur Level Président de l’Amicale du 1er RCP – Guillaume Morelli et David Raffetin pour leur expertise et aide précieuse. sources : Famille ASSOULINE-CHERKI – archives nationales – internet – Musée de la résistance en ligne – historique de Robert Wagener.

en complément :

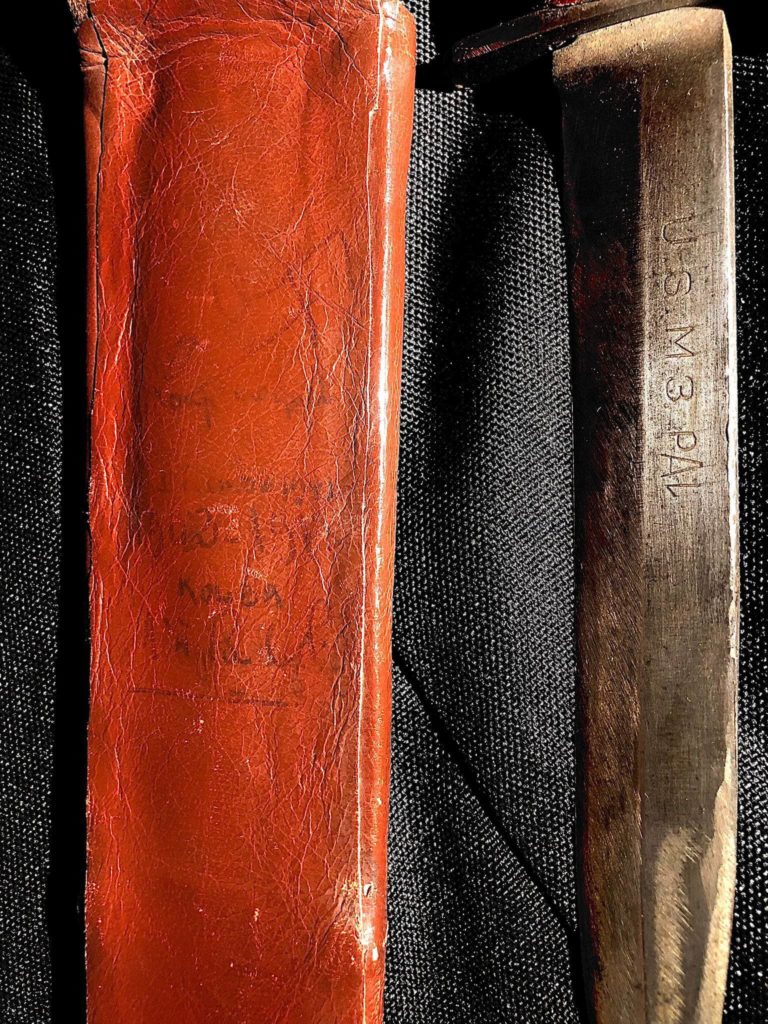

Poignard US M3 PAL (pour Pal Blade Co.) d’Abner CHERKI avec son fourreau personnalisé et où l’on retrouve son « totem » …Loupcoquet.

Fernand GROSS 1922 –

Né le 29 novembre 1922 à Strasbourg (67), il est l’ainé d’une fratrie de 6 frères et sœurs.

Jusqu’à l’âge de 6/7 ans et son entrée à l’école élémentaire il est élevé par sa marraine qui habite dans le palatinat en Allemagne.

De retour en France il entre à l’école des « Sœurs de la Providence » à Strasbourg.

Il intègre la maîtrise de la Cathédrale et de la Manécanterie (cours de chant et chorale).

Enfant doué il passe directement de la 8ème (CM1) à la 6ème (ne fait pas le CM2).

Par la suite il entre au collège épiscopal Saint-Etienne jusqu’en classe de 4ème et fait des études commerciales.

Durant toute sa jeunesse il fait parti de la chorale en tant que ténor puis soliste et pratique le scoutisme (chef d’équipe chez les Louveteaux puis premier de patrouille et pour finir responsable de patrouille scouts).

Atteint par une méningite qui perturbe quelque peu sa scolarité il rattrape aisément son « retard » et obtient avec succès son baccalauréat commercial à l’Ecole de Commerce de Strasbourg.

De son propre aveux « il a hérité de la sensibilité ainsi que du chant de sa mère et l’énergie & volonté de son père…d’où une âme de chef ».

En 1939 à 17 ans, lorsque la guerre est déclarée il est évacué avec sa famille à Montpon-sur-l’Isle en Dordogne (374 000 alsaciens de 181 communes, habitants le long du Rhin et de la frontière allemande sont évacués à partir du 1er septembre 1939 dans les départements du sud-ouest de la France).

La famille de Fernand Gross s’installe à la campagne dans une ferme et fait du commerce de cochons.

Fernand voit une annonce et trouve du travail chez « la tannerie bordelaise et de la Gironde réunies » où il fait rapidement la preuve de son professionnalisme. Au départ du directeur adjoint on lui propose le poste.

Courant 1941 la famille décide de rentrer en Alsace (comme la majorité des expatriés alsaciens et mosellans en 1940-41) et lorsqu’il vient leur rendre visite il ne peut plus retourner en zone libre (les alsaciens étant considérés comme allemands de souche doivent rester en Alsace annexée).

Sa sœur Alice comme toutes les jeunes filles de son âge (née en 1927) doit effectuer un service civil obligatoire d’un an comme apprentie cuisinière dans un presbytère en Allemagne, elle n’a que 14 ans.

Comme la majorité des jeunes alsaciens de son âge, il est mobilisé en octobre 1941 mais au tribunal, devant la commission d’incorporation il refuse de signer comme 8 autres alsaciens ce jour là. Il doit quand même se rendre au service obligatoire du travail avec préparation militaire (l’Arbeitdienst) à Monbauer près de Koblentz en Allemagne sous le matricule K6252 jusqu’en mars 1942. Ils sont 4 alsaciens et 16 allemands par baraquement dans le but de les endoctriner plus facilement. Fernand Gross ne se laisse pas influencer et a même le courage de leur expliquer qu’ils ne gagneront pas la guerre.

Pendant ce temps à Strasbourg 10 de ses copains sont fusillés par les nazis pour avoir distribué des tracts anti-nazis ; la répression se fait de plus en plus dure et les exécutions ou déportations sont nombreuses.

Les conditions de vie et d’entrainement militaire durant l’Arbeitsdienst sont très difficiles. Fernand attrape une double pleurésie et une infection rénale. Un sous-officier bavarois lui « sauve la vie » en le faisant admettre à l’hôpital du Sacré Cœur de Dernbach début décembre où mieux soigné et bien aimé par le personnel médical il s’investit dans les décorations de noël. Remis sur pied il doit retourner au camp d’entrainement.7

Un Colonel prussien qui avait découvert sa « rébellion » anti-allemande l’arrose d’un seau d’eau à la sortie des douches alors qu’il s’était rhabillé pour partir en permission. Il fait alors une nouvelle pleurésie et à l’autorisation de rester à Strasbourg pour se soigner , ce qui va lui permettre d’être libérer de ses obligations militaires plus tôt que prévu et bénéficier d’un report d’incorporation. Afin d’accélérer sa guérison il décide de se mettre à la natation (modérément).

Une fois guérit il s’inscrit aux beaux-arts de Strasbourg comme étudiant où il obtient un premier prix mais le jury pro allemand décide de donner la première place à un allemand de souche.

Mais la guerre le rattrape, le 25 août 1942 l’incorporation de force des alsaciens dans l’armée allemande est décrétée par le gauleiter Wagner.

Il reçoit en octobre 1942 un ordre de mission avec une feuille de route lui demande de rejoindre une unité parachutiste allemande à Eger en Tchécoslovaquie. Avant le départ du train il ressort du côté opposé avec son meilleur ami Ferdinand et monte dans un autre en sachant qu’on ne remarquerait leur absence que 3 jours plus tard. A partir de là plus qu’un seul objectif : rejoindre les Force Françaises Libres en Afrique du Nord !

Il écrit un courrier à l’attention de ses parents et son parrain pour les informer de son intention de « déserter » et pour les protéger indique faussement leur sympathie pour les allemands afin de les dédouaner et éviter des représailles de la part des autorités allemandes. Ferdinand ne l’a pas fait…ses parents ont été arrêtés et déportés (ils ont eu la chance d’en revenir).

Avec Ferdinand ils se rendent en train à Nouvel—Avricourt (à la frontière entre l’Alsace et la Lorraine) où ils ont rendez-vous avec un passeur (via sa tante Mélanie et des connaissances). Pour être pris en charge par celui-ci ils doivent siffler un air défini à l’avance (« la victoire en chantant ») devant la gare. Au moment où le train entre en gare ils aperçoivent des soldats allemands sur le quai qui effectuent des contrôles : on les recherche ! Ils descendent rapidement du wagon dans lequel ils venaient de monter par les portes opposées au quai et se cache à proximité dans les bois. Des side-cars et des soldats avec des chiens longent la voie ferrée, les bois, sans les découvrir heureusement.

A la nuit tombée ils reviennent vers la gare pour retrouver le passeur, mais en traversant les nombreuses voies ferrées de la gare de triage ils se prennent les pieds dans des fils de fer où sont accroché des casseroles (placés par les allemands) et dont le vacarme alerte les sentinelles allemandes et leurs chiens. Fernand et Ferdinand ont juste le temps d’arracher 2 planches le long d’une palissade et de les remettre avant que les allemands et les chiens passent devant eux sans les voir…encore l’ange gardien de Fernand qui veille sur eux (il le dira souvent).

Enfin il retrouve leur passeur qui les emmène chez lui à 2 kilomètres où il avait préparé les tampons (qui étaient cachés dans son horloge) pour leur faire leurs premiers faux-papiers. Ils passent la nuit suivante dans un hôtel indiqué par le passeur et gardent la fenêtre de la chambre ouverte au cas où les allemands viendraient.

Le lendemain ils rejoignent avec le train Lunéville où ils vont rester une quinzaine de jours chez un oncle qui leur confirme qu’ils sont recherchés par les nazis. Ils vont à Nancy récupérer de nouveaux faux-papiers chez un ami gendarme, M. Henner (qui sera fusillé par la suite).

Ils gagnent alors Paris, puis un couvent à Marsais près de Tours où réside une de ses tantes « Sœur Claire », puis un second couvent à Barbezieux chez une autre sœur de la famille/ou chez un oncle qu’ils aident aux travaux agricole une huitaine de jours. Ils repartent en car jusqu’à Coutras(33) puis en train vers Montpon-sur-l’Isle en Dordogne où les loge la famille Gauchoux. L’ancien directeur de la tannerie, Monsieur Goux, lui donne l’équivalent de 3 à 4 mois de salaire afin de leur permettre l’évasion vers l’Espagne.

La suite du voyage se fait par autobus. Les allemands contrôlant les papiers de tous les voyageurs, Fernand prend l’initiative et tente crânement sa chance en présentant de lui-même leurs papiers au contrôleur allemand qui n’y « voit que du feu ». Ils arrivent à Bordeaux et sont pris en charge par la Croix Rouge puis se dirigent vers Bayonne où grâce aux indications de la Croix Rouge ils rejoignent un passeur et son groupe (2 aviateurs et une femme) pour se rendre à pieds vers la frontière espagnole.

Lorsque Fernand serre pour la première fois la main du passeur son instinct (« son ange gardien ») le pousse à se méfier et à le suspecter de ne pas être très honnête.

Pendant la marche, lors d’un arrêt le passeur leur demande d’attendre à cet endroit car il doit aller se changer pour ne pas être reconnu…Fernand le menace immédiatement : « …si tu ne reviens pas seul sache que j’ai une arme et que c’est sur toi que je vais tirer en premier ! ».

Le passeur revient très rapidement, sans s’être changé, ni accompagné mais avec des bouteilles de champagne…Fernand refuse d’en boire il ne lui fait pas confiance. Pour passer la frontière le passeur leur indique le premier pont à franchir avant de les abandonner à leur destin. Arrivé devant ce pont Fernand a de nouveau un drôle de pré-sentiment (aujourd’hui il est persuadé que c’est bien son ange gardien qui l’a protégé), décide de traverser au suivant, même impression et sentant le piège…ils traversent alors via le troisième pont qu’ils trouvent et où Fernand pense qu’il n’y a pas de danger. Au moment du franchissement des sirènes hurlent et des projecteurs s’allument au niveau des 2 premiers ponts : on les attendait, Fernand ne s’était pas trompé et grâce à lui le groupe arrive saint et sauf en Espagne. Nous sommes le 2 décembre 1943.

Arrivés à Irun les douaniers espagnoles contrôlent leurs papiers (confisquent aussi toutes leurs affaires) et les considère comme des déserteurs vu leur âge (21 ans = obligations militaires) de Fernand et Ferdinand. Ils sont transférés à « Villa del Norte » et fait prisonniers. Ils vont y rencontrer la Croix rouge ainsi que les allemands qui heureusement ne se rendent pas compte qu’ils sont alsaciens. On leur fournit 20 pesetas par jour pour leurs besoins quotidien. Ils économisent tout ce qu’ils peuvent pour pouvoir jouer aux cartes et acheter du vin pour soudoyer le chef des gardiens pour pouvoir plus facilement préparer leur évasion. Ils vont parler de leur projet d’évasion à la Croix Rouge, qui leur demande de ne rien faire pour éviter toute représailles envers les autres prisonniers. Les voyant déterminés la Croix Rouge précipite et organise leur libération.

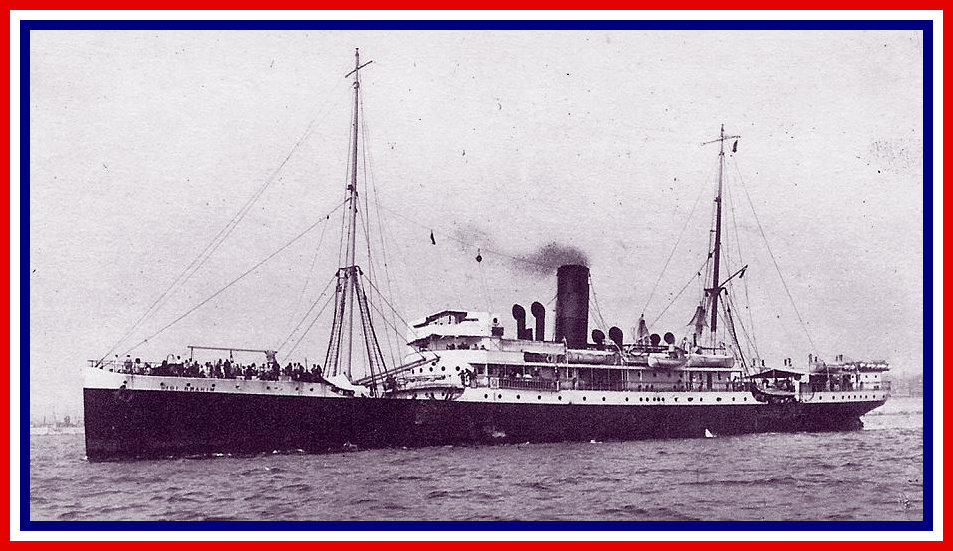

Ils sont libérés le 5 janvier 1944 et prennent e train jusqu’à Madrid, puis un bus qui les emmène à Malaga où ils vont embarquer sur un bateau, le « Sidi Brahim » avec 1500 autres évadés de France à son bord (il y a un second bateau avec 1500 autres évadés le « Général Lépine » qui fera la même traversée) pour rejoindre Casablanca au Maroc.

Lors de la traversée les contre-torpilleurs français et anglais interviennent pour contrer des sous-marins allemands.

Comme prévu, en arrivant au Maroc (débarque le 6 janvier 1944) ils vont transmettre un message à la radio (BBC) pour rassurer leurs parents respectifs : « Zig et Puce sont bien arrivés ».

En Afrique du Nord il reçoit ses « vrais » faux-papiers au nom de Fernand GOUX (nom de son ancien directeur qui lui avait donné son accord lors de son dernier passage dans le sud-ouest).

Fernand s’engage dans l’aviation au dépôt parachutiste 209 de Blida en Algérie où il est immédiatement pris en compte dans les effectifs du 1er RCP.

Son grand ami Ferdinand ne pourra le suivre (problème cardiaque lors de sa visite médicale) et restera sur place en s’engageant comme interprète.

Après 3 mois d’entraînements intenses à Oudja il part en Sicile avec sa nouvelle unité le 31 mars 1944.

Il obtient son brevet parachutiste numéro 1894 le 5 mai 1944. Un mois plus tard, Fernand est affecté à la 1ère compagnie du 1er RCP et intègre le peloton de radioguidage.

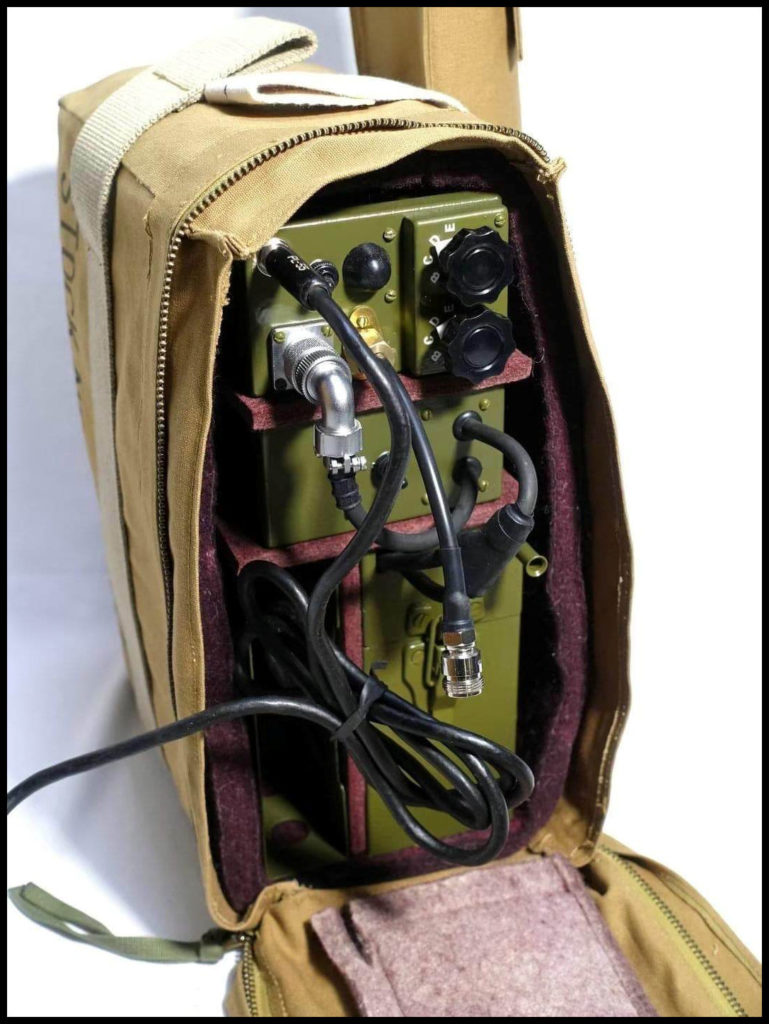

En Sicile il est formé à la méthode des « pathfinders » américains avec du matériel top secret : les émetteurs récepteurs PPN1 « Eurêka ».

Les radios guides sont encadrés par des membres de l’OSS (futur C.I.A.) pour être formé à l’utilisation de ces balises au camp Kurz. Les parachutages et exercices se succèdent à un rythme effréné pour que les radioguides soient prêts à affronter toutes les situations.

Il rejoint avec le régiment Rome début juillet 1944.

Fernand suit ensuite les pérégrinations du régiment, la remontée vers Rome en train en juillet puis l’arrivée en France le 5 septembre 1944 où il atterrit sur l’aérodrome de Valence-Chabeuil dans la Drôme.

Le 15 septembre 1944 le 1er RCP est regroupé face à la « trouée de Belfort ».

Début octobre rattaché à la 1ère Division Blindée française le régiment reçoit son baptême du feu dans les Vosges.

Fernand Gross nous raconte :

« A cause des fortifications construites par les allemands autour de Belfort, nous devons contourner par les Vosges. De nombreuses attaques des unités allemandes se passent en hiver 44 dans le froid et la neige, et sont donc très difficiles : il s’agit de dormir dans un trou de neige et de se cacher sous un drap blanc le jour pour ne pas être vu des allemands. Un jour, alors que les tirs se rapprochent je préviens les autres « tout le monde à terre » juste avant qu’un obus n’éclate devant moi, tout le monde me croit mort…je suis juste légèrement blessé à l’œil ».

Plus tard, toujours dans les Vosges, Fernand se souvient d’un second épisode particulièrement étonnant :

« Marchant dans la forêt, je ressens sous mon pied un endroit du sol anormalement dur sur le chemin ; je ne bouge plus et me doute que j’ai marché sur une mine. Je relève machinalement ma tête et je vois en l’air une branche d’arbre cassée volontairement, signe qu’une mine a été placée à cet endroit par les allemands : je me souviens de suite de l’entrainement suivit à l’Arbeitsdienst et des « habitudes » enseignées par les instructeurs allemands pour marquer un endroit piégé. Ayant également suivi un stage de déminage en Sicile je connais très bien les différents modèles des mines allemandes. Je crie aux autres « éloignez-vous vite, je suis sur une mine »..dans la foulée de fais un bond désespéré de 3 mètres vers l’arbre le plus proche, la mine explose et miraculeusement je n’ai rien »

Comme beaucoup de parachutistes il est évacué sanitaire pour maladie ou pieds gelés pendant la campagne des Vosges puis lors des combats d’Alsace le 6 janvier 1945 en raison des conditions météorologiques et des combats acharnés.

Le régiment quitte l’Alsace pour rejoindre Bourges afin de reconstituer des réserves et permettre aux hommes de récupérer…Fernand n’a plus que 46 kilos (il en avait 70 au départ).

Son frère Marcel, également incorporé de Force dans l’armée allemande sur le front russe, porté disparu un certain temps aura également la chance de rentrer chez lui après-guerre.

Quant à Fernand après s’être refait une santé, démobilisé par l’armée le 3 juillet 1945, il aide son père dans l’entreprise familiale de peinture en bâtiment. Par la suite il intègre la société Singer où il gravit les échelons un à un pour atteindre le poste de directeur de son secteur.

Il se marie avec Alice Daull à Schiltigheim le 18 juin 1949. 6 enfants viennent agrandir le cercle familial. Pour pallier aux fréquentes absences professionnelles de Fernand le couple décide d’ouvrir une boutique de mercerie et vêtements (puis 2 autres magasins).

Ils décident de s’installer à Gujan-Mestras, où Fernand construit une petite maison sur son propre modèle (breveté) et quittent Strasbourg en 1987-1988 pour profiter enfin d’une retraite bien méritée dans le bassin d’Arcachon. En 2009 ils fêtent ensemble leurs noces d’or.

Alice Gross, son épouse est décédée le 5 novembre 2018 à 91 ans.

Le 29 novembre 2022 Fernand à eu la joie de fêter son centenaire entouré de sa famille et de ses proches.

Il est nommé au grade de chevalier dans l’ordre national de la Légion d’Honneur en date du 8 novembre 2024.

Fernand Gross est titulaire de :

Chevalier de la Légion d’Honneur.

La médaille des évadés.

La Croix du combattant volontaire avec barrette « 39/45 ».

La médaille commémorative de la campagne d’Italie.

La médaille commémorative française de la guerre 1939/45 avec barrette « libération » et « engagé volontaire ».

Fernand Gross 1944 – 2024…

Marie-Madeleine LORENTZ 1940 –

Dans les ruines de sa maison, à Kientzheim(68), la petite Marie-Madeleine Lorentz, âgée de 4 ans est venue récupérer quelques uns de ses jouets, juste après la libération du village les 18-19 décembre 1944.

Ce moment fut immortalisé par « Miss » Thérèse Bonney(1894-1978), photographe et correspondante de guerre, qui couvre et suit l’avancée de l’armée américaine en première ligne.

Arrivée en Alsace avec la 7ème Armée US, puis rattachée à la Première armée française, le général de Lattre de Tassigny lui demande un reportage photos des villages sinistrés de la Poche de Colmar.

Touchée par le dénuement total des habitants en arrivant à Ammerschwir (village viticole détruit à 85%), et particulièrement le sort des enfants, elle met tout en œuvre pour aider la population locale grâce à son réseau.

Approvisionnement en nourriture, médicaments, biens de première nécessité, déminage des vignes, fourniture d’outils de travail avec également l’organisation d’une fête de Noël en 1945 pour les enfants.

Elle revient en 1946, à Ammerschwihr pour continuer son action : offre des jeux aux enfants, des vêtements et organise l’arrivée de maisons préfabriquées en provenance des Etats-Unis pour loger les habitants (il faudra une quinzaine d’année pour reconstruire le village).

En 1947 en témoignage de reconnaissance pour son action en faveur des populations et villages dévastés alsaciens, citoyenne d’Honneur d’Ammerschwihr, elle est décorée et promue Officier de la Légion d’Honneur.

Sa vie : https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9r%C3%A8se_Bonney

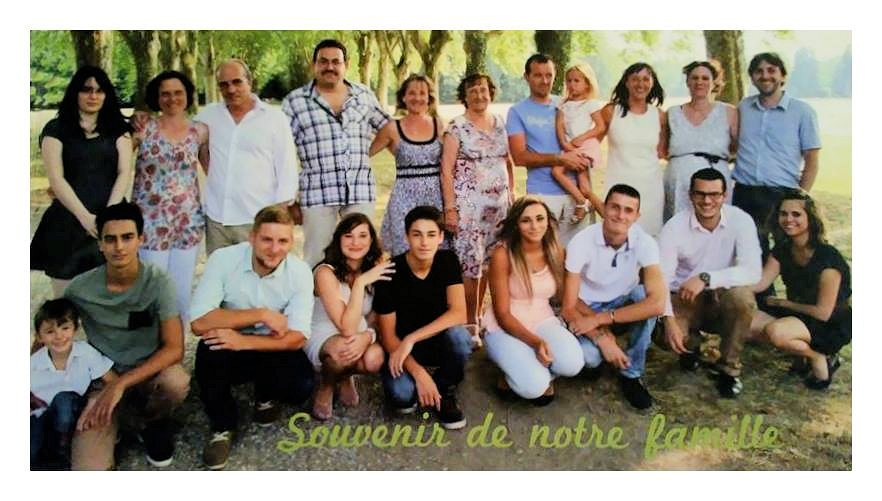

Pour la petite anecdote notre « petite fille de Kientzheim » est venue durant l’été 2018 au Musée Mémorial pour faire découvrir à ses enfants et petits enfants ce qu’elle avait vécu les 4 premières années de sa vie.

Sources : photo US NARA & internet – articles DNA – Miss Thérèse Bonney de Francis Lichtlé – wikipédia.

Robert DUCLOS 1918 – 2004

« Legio Patria Nostra »… »En pointe toujours »

Robert Lucien Roger DUCLOS est né le 26 août 1922 à LIEUREY dans l’ EURE.

Il s’engage volontairement pour une durée de 5 ans le 4 octobre 1941 dans la Légion Etrangère.

Robert Duclos est affecté au 3ème Régiment Etranger d’Infanterie (3ème R.E.I.) qu’il rejoint le 28 décembre 1941 et avec lequel il va se battre en Afrique du nord. Il obtient sa première et deuxième citation (les 2 à l’ordre de la Division) avec ce Régiment pour son engagement au feu lors des combats du 22 janvier 1943 (BIT EL ARBI) et du début février 1943 : « jeune Légionnaire courageux, digne héritier de la vieille légion…encerclé a réussi à se frayer à la grenade un chemin jusqu’au PC… »

Le 28 juin 1943 il arrive à Staouéli, au Bataillon de Choc à la 3ème Compagnie.

Le 13 septembre 1943, il est l’un des premiers à débarquer en corse avec le sous-marin » « Casabianca » et participe aux combats de libération de l’île de beauté. Il y obtient sa 3ème citation (à l’ordre du Corps d’Armée).

Avec la section du Lieutenant Jacobsen fin décembre 1943 il participe à un raid sur Talamone en Italie avec pour objectif de reconnaitre le maquis et faire sauter une ligne de chemin de fer.

Les vedettes rapides qui transportent la dizaine d’hommes du bataillon de Choc « tombent » sur un patrouilleur allemand qui prend heureusement la fuite mais à cause du mauvais temps ils doivent faire demi-tour (le 22) et renonce à l’opération. Une nouvelle tentative a lieue le 28 décembre qui est cette fois-ci couronnée de succès. Le commando rentre sain et sauf à Batia le 29. Pour cette action il est cité à l’ordre du Corps d’Armée.

Le caporal Robert Duclos rejoint l’école des élèves-aspirants de Cherchell (Algérie)le 27 avril 1944.

A sa sortie le 27 octobre 1944 il est nommé aspirant de réserve et rejoint le IIIème Bataillon du 3ème Régiment de Tirailleurs Algériens (3ème RTA) avec lequel il combattra en Alsace.

A sa demande, pendant la campagne d’Alsace il rejoint le Bataillon de Choc le 14 janvier 1945.

Il participe aux difficiles combats de libération de Jebsheim(68) et Durrenentzen(68) à la tête de la 1ère section de la 1ère compagnie. Pour son action il obtient sa 6ème citation (à l’ordre du Régiment) :

« Jeune Aspirant de valeur, chef de section plein d’allant et de courage, a fait preuve de ses qualités de chefs lors des opérations du 30 janvier au 2 février 1945. Lors des combats à Durrenentzen(68), s’est particulièrement distingué en prenant la tête de sa section, fonçant littéralement sur l’objectif ennemi et le prenant après un combat acharné ».

Après les combats de la poche de Colmar il participe à la campagne d’Allemagne (il est blessé légèrement le 16 avril 1945 par un éclat d’obus dans l’épaule) qu’il termine dans le Tyrol Autrichien avec l’ensemble du Bataillon de Choc.

Il est promu sous-Lieutenant d’active le 26 juin 1945.

Il quitte le Bataillon le 28 janvier 1946 pour rejoindre le 3ème Régiment Etranger d’Infanterie avec lequel il part en Indochine. Il est blessé le 8 avril 1948 et rentre en métropole fin novembre 1948. Pour son courage exceptionnel et son action à la tête de ses hommes il est promu Chevalier de la Légion d’Honneur avec attribution de la Croix de Guerre des T.O.E. avec palme en date du 20 mars 1948. Il poursuit sa carrière militaire (capitaine en 1951, chef de Bataillon en 1962) jusqu’à fin décembre 1966; date à laquelle il quitte l’armée d’active au grade de Commandant.

Il décède à l’âge de 82 ans le 21 mai 2004 à Roquefort la Bédoule (13) non loin de la maison-mère de la Légion Etrangère qui est à Aubagne depuis 1962.

Légionnaire un jour, Légionnaire toujours!

Nous remercions Henri Simorre, grand spécialiste du Bataillon de Choc pour les informations et photos mises à disposition pour la rédaction et l’illustration de ce portrait.

Si l’Histoire du bataillon de Choc vous intéresse : https://1erbataillondechoc.forumactif.com/