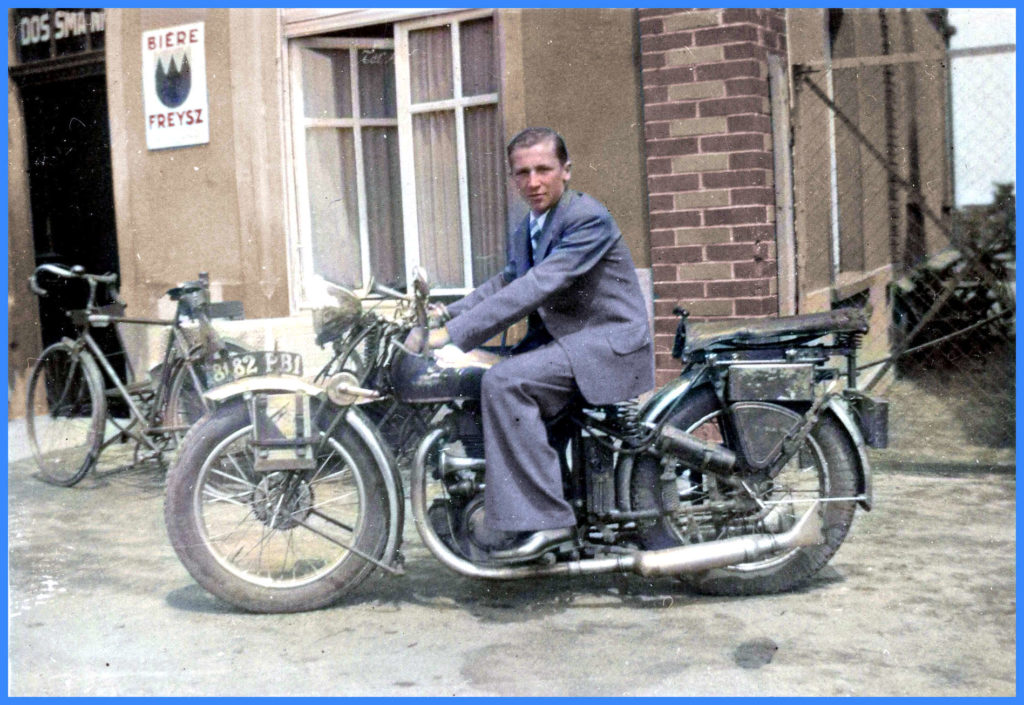

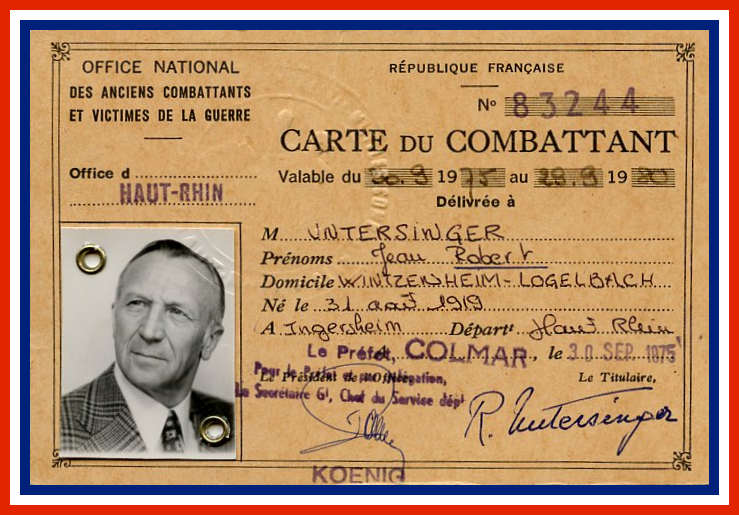

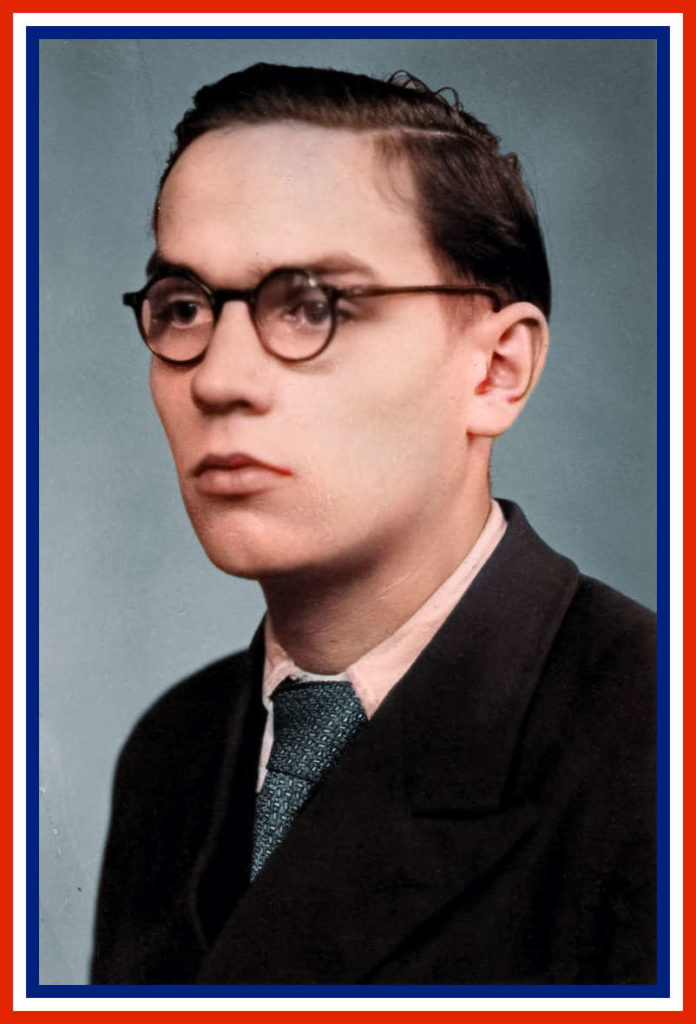

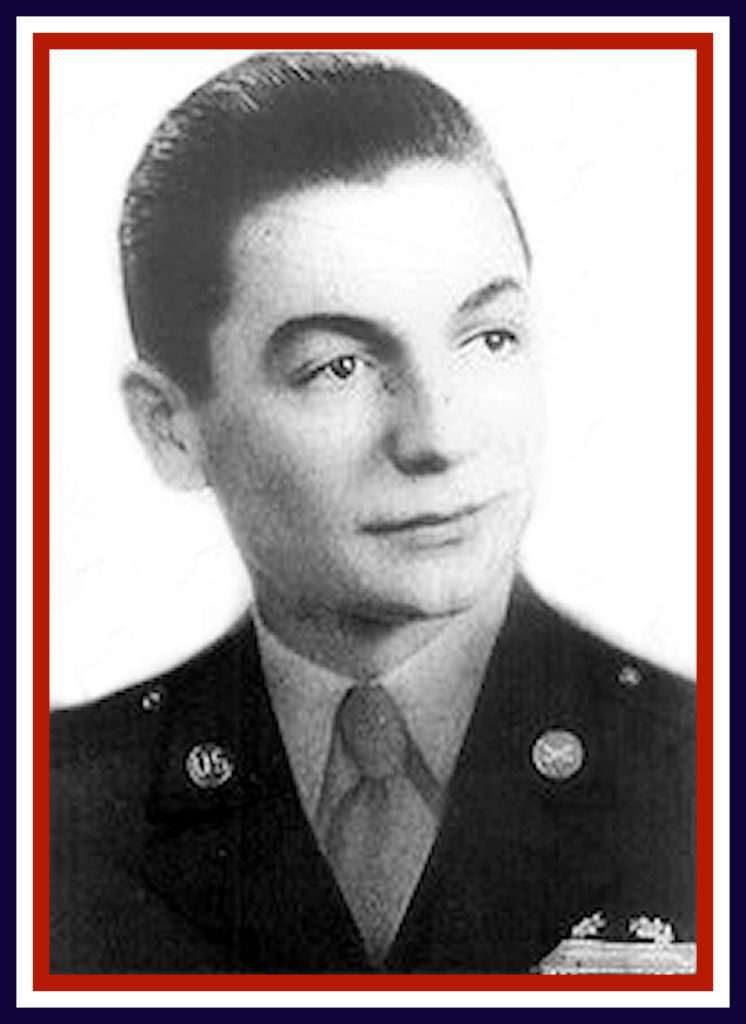

Robert UNTERSINGER 1919 – 2005

Robert est né le 31 août 1919 à Ingersheim dans le Haut-Rhin (68), dans le foyer de Albert et Jeanne Untersinger.

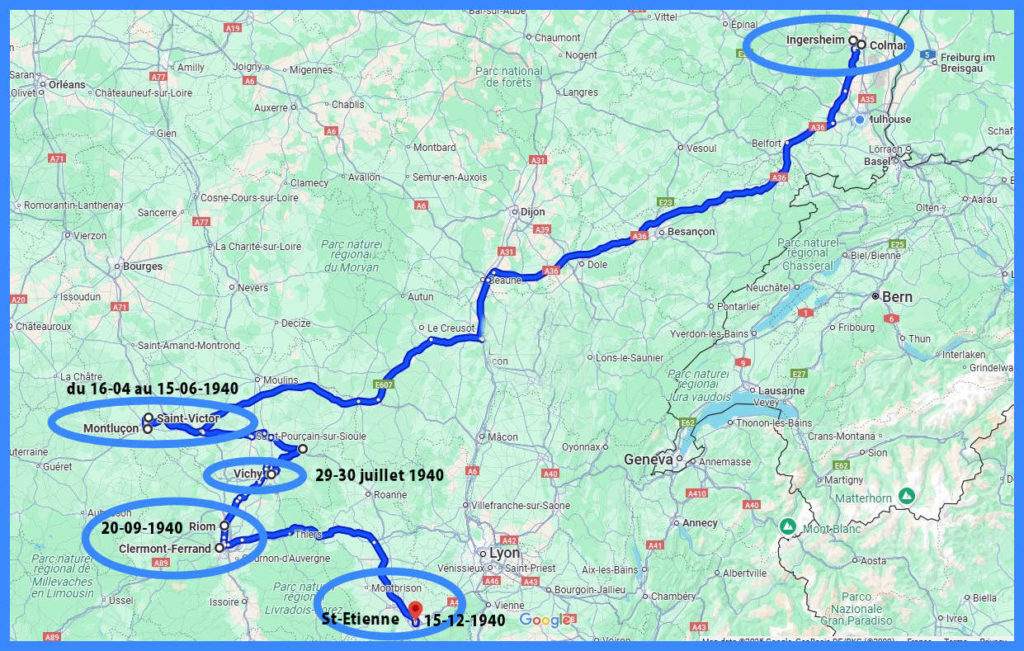

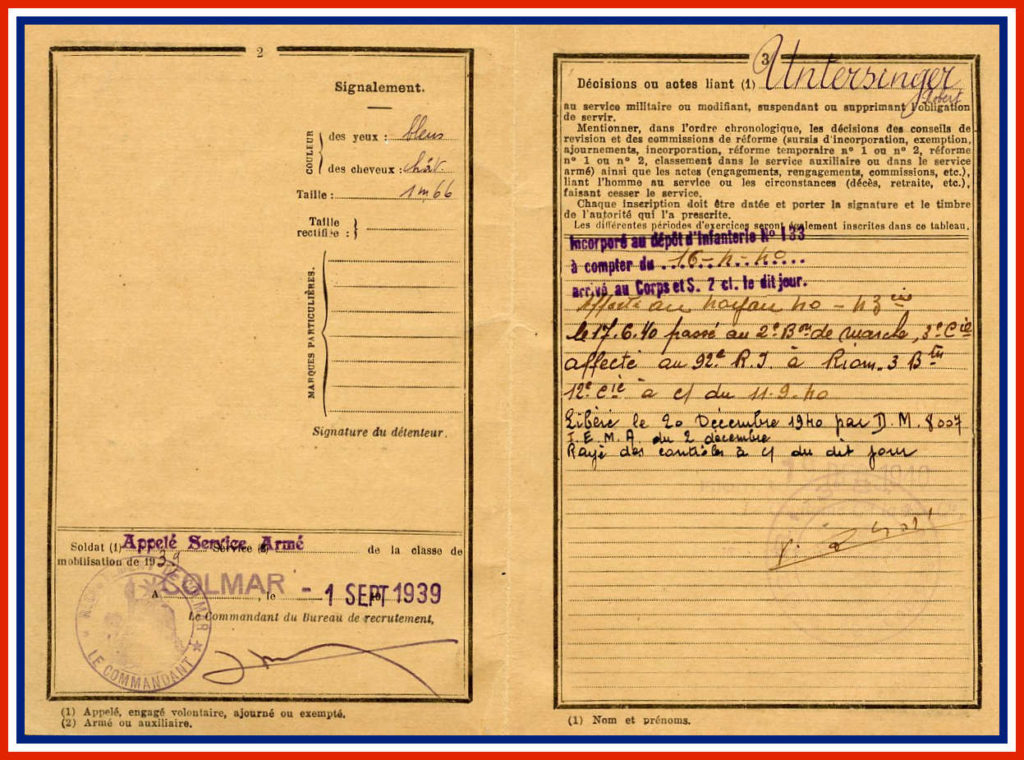

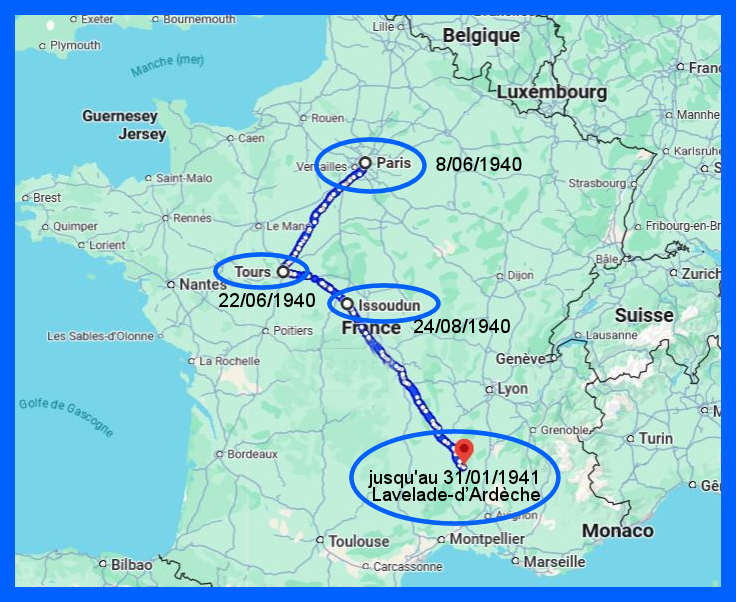

Il reçoit sa feuille de mobilisation et doit se rendre à Montluçon, au dépôt n° 133, où il doit se présenter le 16 avril 1940. C’est ici qu’il suit sa première formation militaire avec un petit groupe d’alsaciens issus principalement de la région de Colmar et Mulhouse.

La situation change brusquement après l’envahissement de la Belgique par l’Allemagne le 10 mai 1940. Vers le 15 juin, après 2 mois d’instruction à peine, la section où se trouve Robert est affectée à la défense d’un pont routier à Saint-Victor. Après un repositionnement au sud de Montluçon, Robert et ses camarades creusent des trous individuels et montent la garde nuit et jour, sous une pluie battante. Ils se reposent dans une grange et cherchent à se réchauffer dans la paille pendant que leurs vêtements trempés sont en train de sécher.

Après la signature de l’armistice du 22 juin 1940, Robert se souvient qu’il n’a rencontré que des français, civils ou militaires, qui étaient d’accord avec le Maréchal Pétain. Le 26 juin 1940, il réintègre la caserne de Montluçon. Son unité n’est pas dissoute mais est conservée dans l’armée française d’Armistice (limitée à 100 000 hommes par les nazis et qui est stationnée dans la zone sud de la ligne de démarcation).

Le 9 juillet 1940, Robert se rend en train, avec son unité, à Lapalisse où il est affecté au bureau de l’intendance. Les 29 et 30 juillet 1940, il a pour mission d’apporter un pli urgent à l’Intendance de Vichy.

Le 2 septembre 1940, un sous-officier et 6 hommes (dont Robert) sont affectés à la garde du château de Lapalisse où se trouve l’état-major de l’Armée de l’Air, jusqu’au 20 septembre, date à laquelle Robert rejoint la caserne Vercingétorix de Riom où se forme le IIIème Bataillon du 92ème Régiment d’Infanterie. Lors du premier rassemblement dans la cour, il se porte volontaire pour intégrer la fanfare du bataillon car il joue du tambour au « Bangele » de Logelbach. La moitié du temps, il s’entraîne à jouer de la musique dans une forêt voisine et l’autre à faire du sport (l’armée d’armistice étant désarmée). En novembre 1940 la fanfare joue et défile en tenue de parade lors d’une passation de commandement à Clermont-Ferrand.

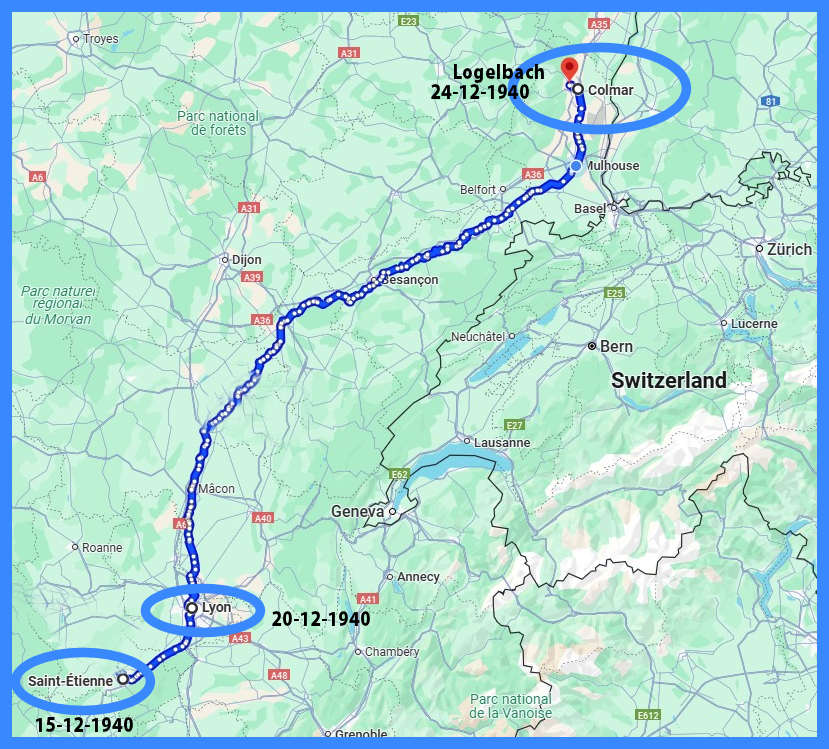

Le 15 décembre 1940, les autorités allemandes exigent du gouvernement de Vichy de « libérer » de leurs obligations les alsaciens-Mosellans pour qu’ils retournent dans leur département d’origine annexé de fait par les nazis.

Robert et ses camarades sont dirigés vers Saint-Etienne où ils sont démobilisés avant de partir vers Lyon où un train d’une quinzaine de wagons les attend pour rentrer chez eux. Les alsaciens hésitent mais n’ayant pas revu leur famille depuis 7 mois ils décident tous de rentrer. Au départ du train la garde militaire les salue alors que des centaines de démobilisés entonnent la Marseillaise. Le lendemain Robert arrive en gare de Colmar et tombe sur son voisin, Monsieur Wehrle qui lui dit en alsacien « Warsch renger gablewa wo da gseh besch » qui veut dire « tu aurais mieux fait de rester où tu étais ». Mais c’est dans la joie qu’il retrouve sa famille la veille de Noël 1940.

Le 2 janvier 1941, Robert reprend son travail à la filature Herzog à Logelbach (68).

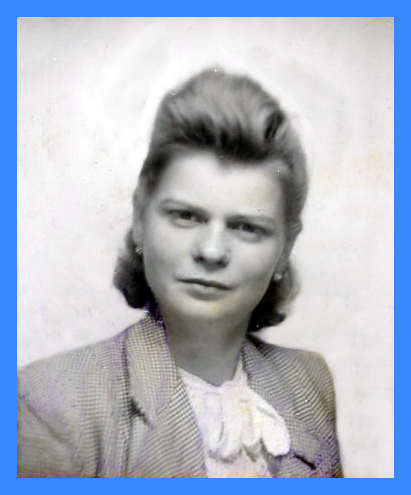

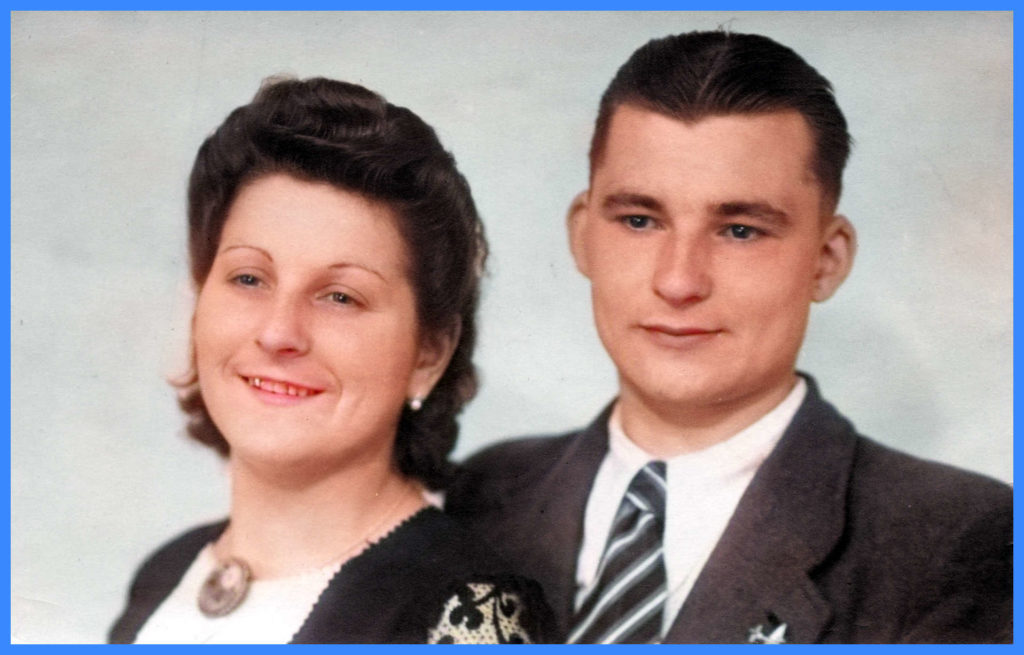

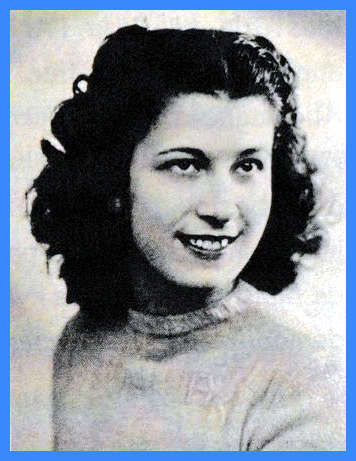

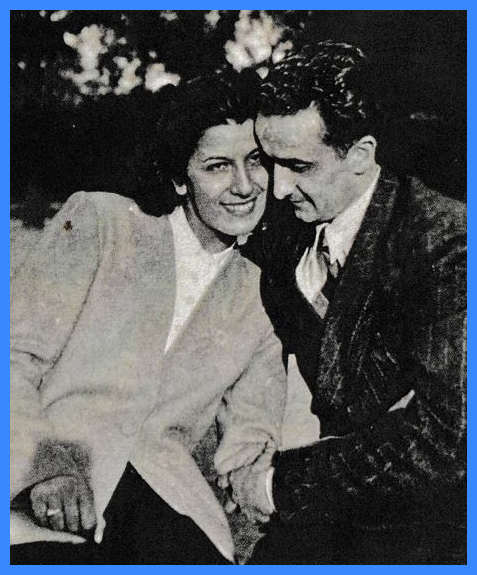

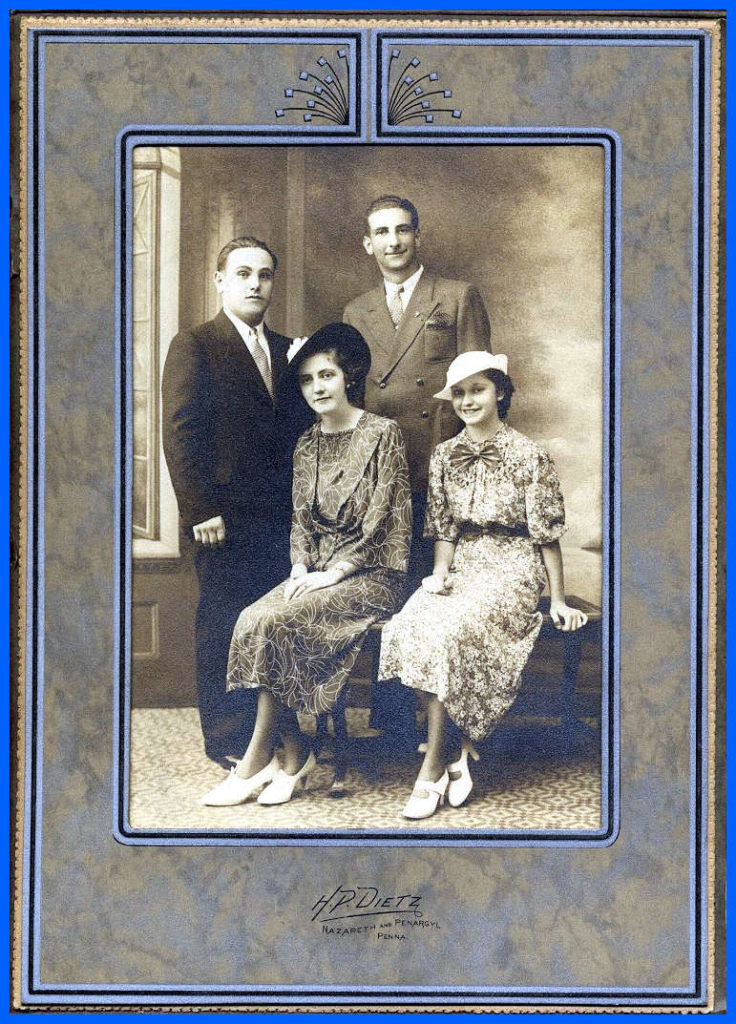

Il se marie en 1942 avec Marguerite Holler, née à Wintzenheim le 5 septembre 1921.

Le 25 août 1942, le Gauleiter Wagner décrète l’incorporation de force dans l’armée allemande des alsaciens (classes 1908 à 1927).

Robert se souvient que les premiers appelés cherchent de s’y soustraire par tous les moyens mais la répression nazie est féroce (internement au camp de sureté de Schirmeck, régiment disciplinaire, déportation de famille entière, condamnation à mort pour l’exemple…). L’un de ses amis se retrouve dans une situation complexe car son voisin (dont leurs relations sont loin d’être amicales), sympathisant nazi, devient Ortsgruppenleiter…Un samedi, en rentrant de Strasbourg, un membre du parti nazi l’attend devant la gare pour lui annoncer qu’il est nommé chef des jeunesses hitlériennes (HJ) de Logelbach, c’est la stupeur ! Il décide de rejoindre la zone libre mais en représailles ses deux parents sont internés au camp de Schirmeck dont ils rentreront physiquement et moralement très éprouvés (le père décèdera quelques mois après).

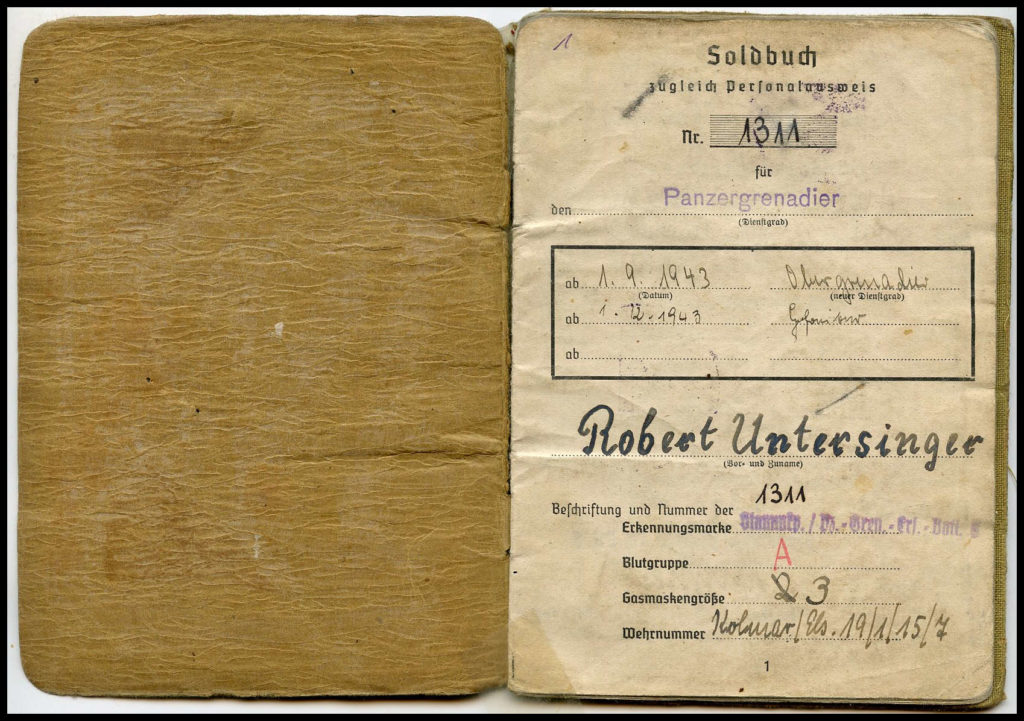

Pour Robert Untersinger (et sa classe d’âge), la menace de devoir rejoindre l’armée allemande se précise. Il reçoit début avril 1943 sa convocation et doit se rendre le 18 avril au bureau de Colmar. Mais comme sa femme Marguerite est enceinte et doit accoucher aux alentours du 20 avril, il obtient un sursis d’un mois des autorités allemandes (ce qui ne sera pas anodin par la suite dans le parcours de Robert).

Le 24 avril 1943, Marguerite Untersinger donne naissance à une mignonne petite fille qui se prénomme Marlyse.

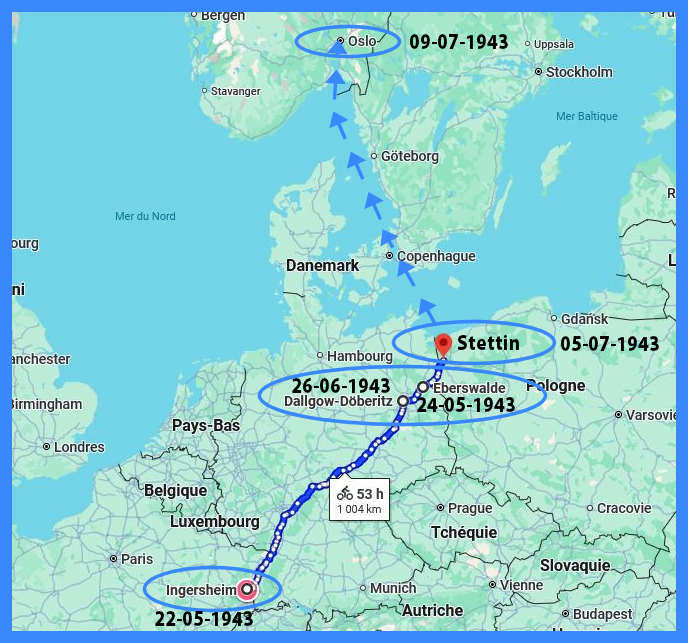

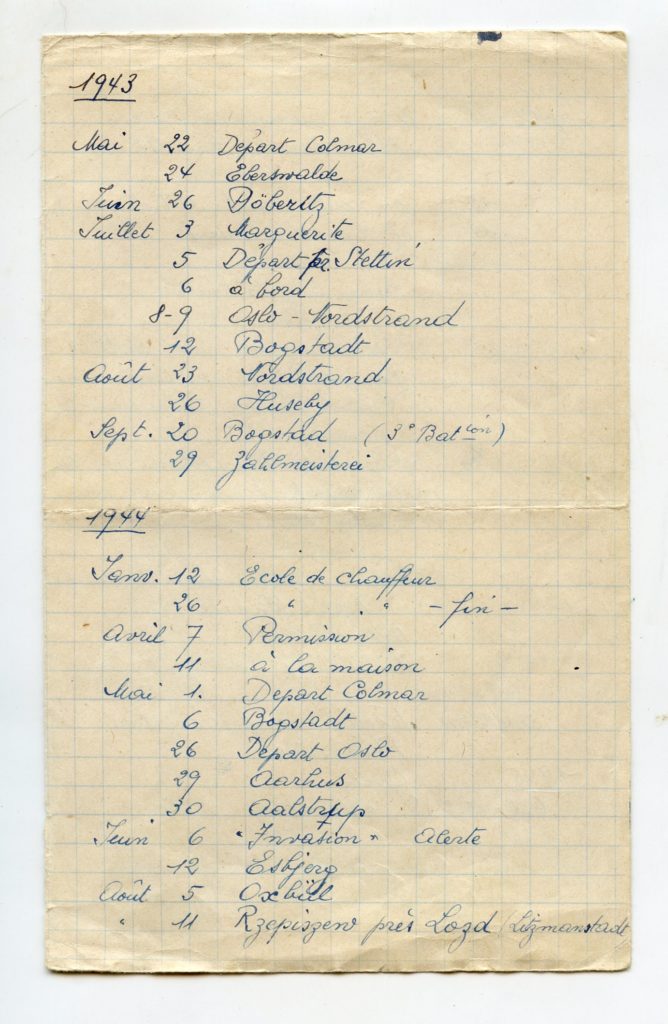

Le 22 mai 1943 arrive le jour fatidique où Robert Untersinger doit quitter sa petite fille et son épouse pour rejoindre l’armée allemande.

A la gare de Colmar, le train attend les nouveaux appelés pour rejoindre la caserne d’Eberswalde près de Berlin. C’est dans cette caserne que débute leur formation militaire avec brutalité, vulgarité, cris et brimades permanentes pendant les 4 premières semaines (Robert avait déjà fait son service militaire dans l’armée française).

Ensuite la situation change du tout au tout avec la création d’un nouveau régiment dont les officiers ont soit déjà été blessés ou ont atteint la limite d’âge, les sous-officiers sont des gens « normaux » (pas des aboyeurs comme les précédents), les hommes de troupe sont en majorité des jeunes recrues mais loin d’être fanatisés et les alsaciens incorporés de force occupent des postes « stratégiques » comme bureaucrates, chauffeurs, mécaniciens, coiffeurs…Robert est lui à l’intendance.

Le 26 juin 1943, Robert apprend qu’il part avec son unité en Norvège. Il stationne pendant 3 jours à Döberitz près de Berlin. Les familles sont autorisées à venir voir leurs proches : sa femme accompagnée par son frère Paul (cheminot) en profite pour lui rendre visite en venant par voie ferrée.

Après une traversée mouvementée sur un vieux rafiot, Robert arrive dans le Fjord d’Oslo avant de cantonner à une vingtaine de kilomètres au nord de la capitale norvégienne : Bogstadt. Le dimanche, les soldats « descendent » en ville via le tram/métro. Ils constatent rapidement que les norvégiens apprécient guère l’occupant allemand. Les alsaciens vont se démarquer auprès de la population lorsqu’ils se rendent au cinéma pour voir un film français en VO (sous-titré en allemand) avec Danielle Darieux. Ils rigolent à chaque fois avant tout le monde n’ayant pas besoin de lire le sous-titrage…cela éveille la curiosité des norvégiens présents et portent toute leur attention à la sortie du film sur ces « drôles d’allemands » ; cela leur vaut une certaine sympathie des locaux et à la petite brasserie du coin où ils mangent régulièrement l’unique menu servi (Morue salée + pommes de terre à l’eau), ils ont droit à un petit clin d’œil lorsque passe le dernier disque de Tino Rossi.

La vie au camp n’est pas trop pénible, chacun vaque à ses occupations, hors quelques marches de jour ou de nuit. En fin de journée les alsaciens se retrouvent souvent au magasin de vivre où René (de Strasbourg) est le « chef ». L’officier d’intendance de Robert, l’apprécie d’autant plus qu’il connaît bien Colmar. Pour exemple à la fête de Noël 1943, son officier demande au trompettiste norvégien engagé pour l’occasion, de jouer « Parles-moi d’amour » et dit à Robert « Untersinger, celle-là est pour toi ! » …un air nostalgique flotte dans l’air à ce moment-là loin de l’Alsace, de son épouse et ses proches.

NB : c’est grâce au report d’1 mois pour la naissance de sa fille que Robert se retrouve à l’arrière du front sinon il se serait retrouvé en première ligne sur le front russe comme la majorité de ses camarades alsaciens partis le 18 avril 1943 dont très peu en sont sortis indemnes.

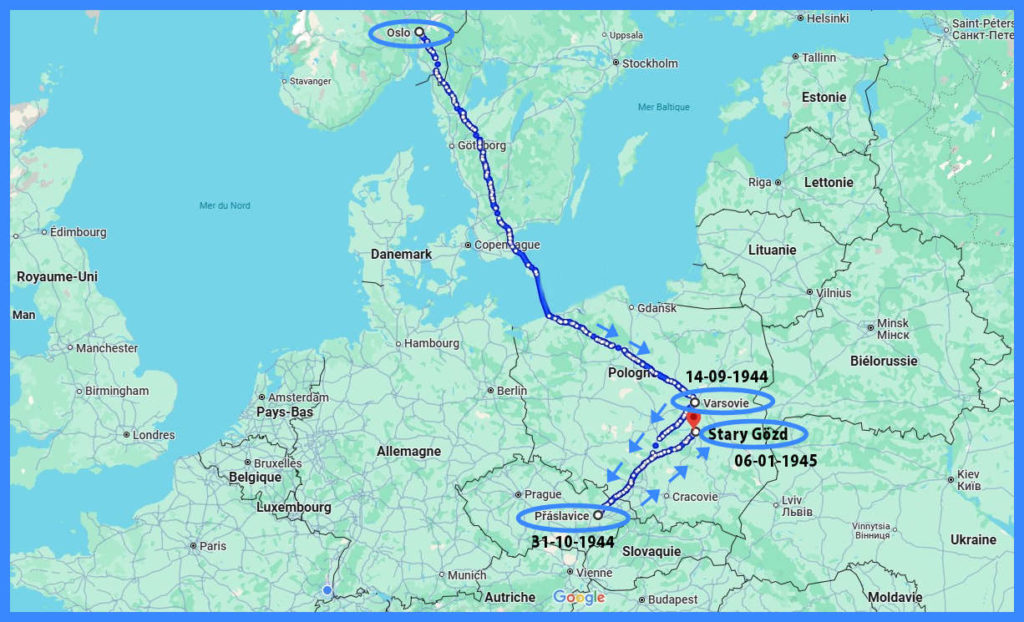

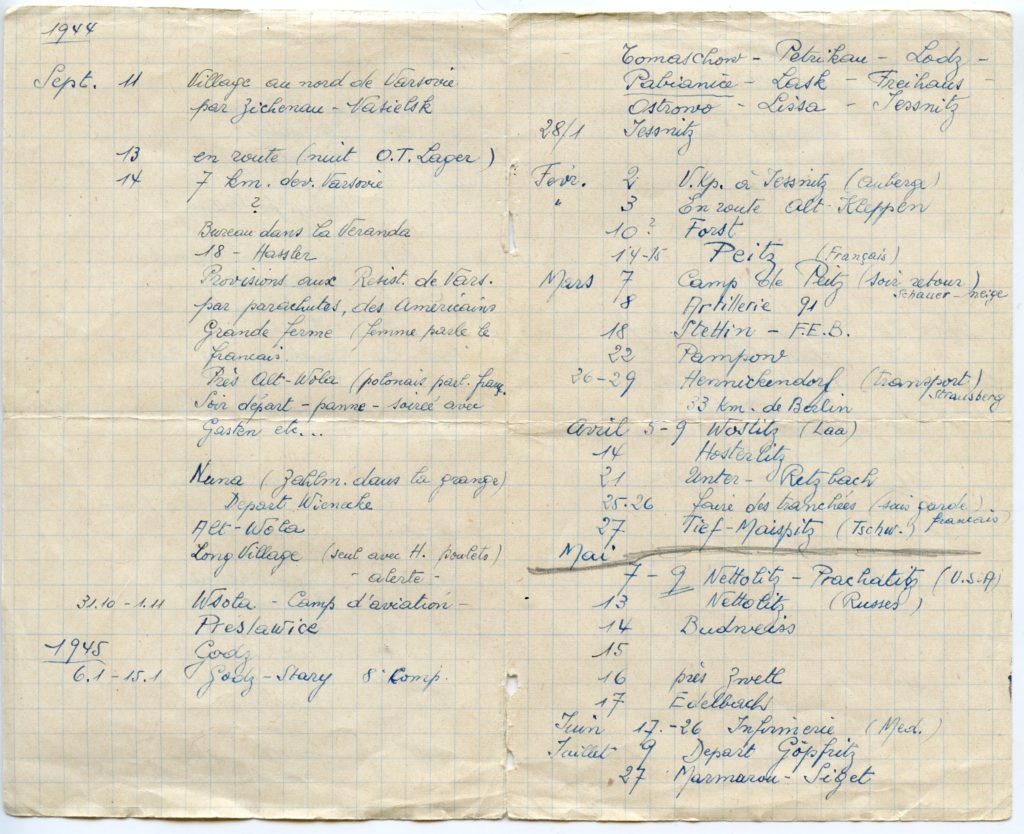

Le 14 septembre 1944, le régiment est engagé pour la première fois au combat lors de l’insurrection de Varsovie. L’unité de Robert a pour mission d’approvisionner les premières lignes. Robert indique qu’il assiste à un parachutage des alliés (largage d’armes et de vivres) le 18 septembre pour venir en aide aux insurgés. Le 28 septembre 1944, son unité est retirée du front et a subi quelques pertes. Après de nombreux déplacements son régiment cantonne à Preslavice (République Tchèque) le 31 octobre 1944.

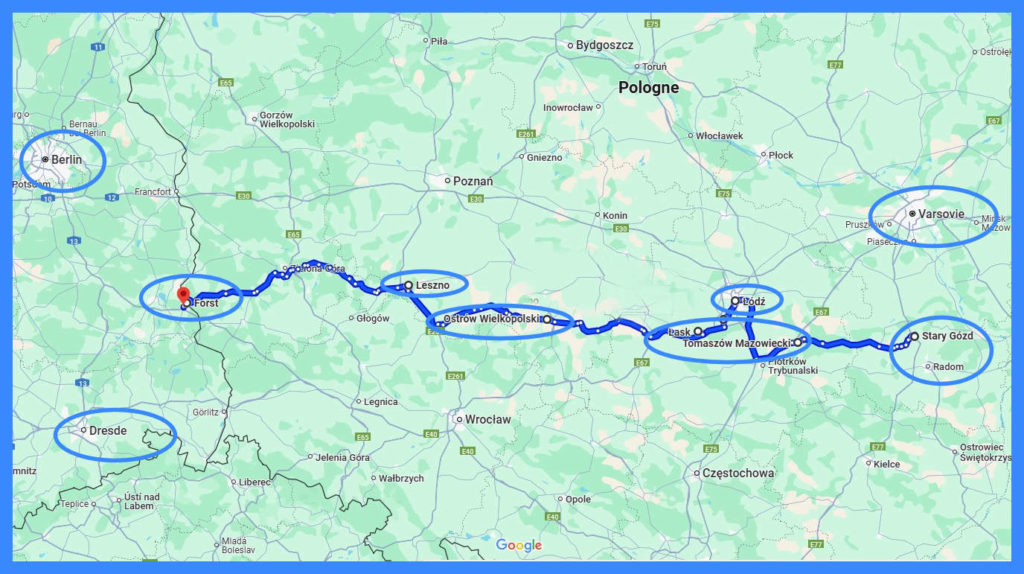

Les russes déclenchent une « poussée brutale » début janvier 1945 et enfoncent le front sur 80kms, obligeant de nombreuses divisions à battre en retraite. C’est le cas de l’unité de Robert qui du 6 au 15 janvier 1945 va parcourir plus de 500 kms (région de radom par Tomaschow, Lodz, Pabianice, Lask, freihaus, Ostrowo, Lissa à Forst, première ville allemande après la frontière polonaise).

Au 6 janvier 1945, Robert se trouve dans le petit village de Godz-Stary (région de Radom) avec le bureau de l’intendance, la cuisine roulante, le stock de vivres et de munitions à quelques kilomètres du front, d’où il entend parfaitement les détonations des tirs d’artillerie. Subitement, vers 11h du matin, deux chars russes ouvrent le feu de toutes leurs armes à l’entrée du village ! Les balles sifflent au-dessus des têtes, lorsqu’un camarade tombe à côté de Robert : mortellement blessé il ne peut faire grand-chose pour lui mise à part un bandage sommaire. Il rassemble son barda et comme il écrit « il court, il court… ». Il arrive, le soir même, à rejoindre le gros des troupes allemandes à Radom mais il ne s’agit pas de s’y attarder. Robert trouve une place sur une petite camionnette plateau avec 4 autres copains et qui sera leur seule demeure pendant 8 jours et nuits par des températures de moins 20 à moins 25 degrés.

Le lendemain matin, ils se trouvent dans de longues colonnes de véhicules en tout genre avec les russes à leurs trousses (plus ou moins loin). Un autre problème est celui de trouver le ravitaillement en essence et vivres pour poursuivre la route. A l’entrée d’une ville un immense bouchon et le seul pont pour franchir le cours d’eau a été bombardé. Pour échapper à leurs poursuivants ils n’ont d’autre choix que de suivre les chars et les camions qui traversent la rivière. Après avoir patiné un peu ils réussissent à rejoindre l’autre rive. Les fuyards civils se mêlent au convoi militaire avec parfois des drames comme cette mère de famille avec son enfant dans les bras écrasée par sa propre voiture alors que le cheval s’était affolé à cause des obus qui explosaient.

Ils doivent franchir un village totalement en feu et n’ont d’autre choix que de foncer pour le traverser en se protégeant du mieux possible en se couchant à plat ventre à l’arrière du camion…ils sentent les flammes à droite et à gauche du véhicule.

Après une semaine de retraite incessante ils sont fatigués et ont faim et soif. Ils profitent d’une accalmie (la circulation est redevenue fluide) pour aller dormir dans une maison abandonnée de l’autre côté de la route et s’affalent sur le plancher avec délice. Ils sont réveillés par un brouhaha familier…un flot de véhicules en tout genre avec les russes qui les talonnent. Il fait nuit et il est quasi impossible de retraverser la route. Robert pense voir un créneau pour passer et s’élance, il sent de suite une résistance au niveau de ses jambes, tombe par terre et se jette immédiatement en arrière…il s’agit de deux chars reliés par des chaines pour tracter le second qui est en panne. Les autres n’ont rien vu et sont sur le point de repartir quand Robert arrive enfin à les rejoindre.

Le lendemain en arrivant à un « nœud » routier important ils sont attaqués par l’aviation russe qui les bombarde et les mitraille. Ils sont sains et saufs mais leur petit camion a ses quatre pneus à plat à cause des petites bombes à fragmentations. Une autre attaque étant possible, ils s’éloignent (ils ne sont plus que trois) rapidement du carrefour. Pour Robert, il est très pénible de passer à côté des blessés qui gémissent et les implorent sans pouvoir les aider.

Après avoir parcouru à pied 2 kilomètres ils s’installent sur un tas de paille pour tenir conseil. C’est à ce moment là que la chance leur sourit une fois de plus lorsqu’un camion freine à leur hauteur :

« Ho Seppi, c’est toi ? »

« Salut vieux ! »

« Qu’est-ce-que tu fais là ? »

« Notre voiture a été touchée par les bombes»

« Grimpez!!!»

Le camion est plein d’hommes et de matériel mais tout le monde se serre pour leur laisser une place. Après deux jours de route, ils arrivent à Forst, première ville allemande après la frontière polonaise. Tous les militaires venant de Pologne doivent se rendre au quartier Général de la ville pour être redirigés vers le cantonnement de son unité. Robert se retrouve le 15 janvier 1945 à Jessnitz. L’avancée des russes est fulgurante et seuls quelques fanatiques peuvent encore croire à une victoire des nazis.

En ce mois de janvier l’intendance, où se trouve Robert, est « inondé » de vêtements chaud pour l’hiver à redistribuer aux soldats pour leur remonter le moral. En vue de son évasion Robert cache dans son paquetage un pantalon et un pull pour « se transformer » le moment venu en « KG » : prisonnier de guerre français et se faire passer comme l’un d’entre eux.

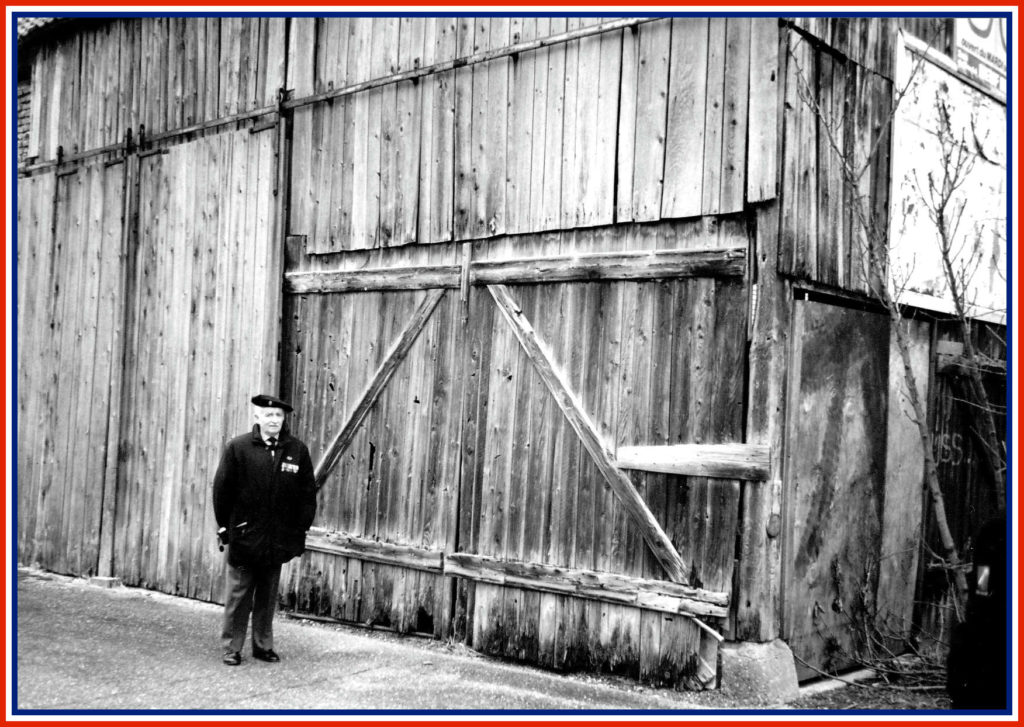

En février 1945 il arrive à Peitz, dans une usine désaffectée où logent également des prisonniers de guerre français avec lesquels il sympathise rapidement. Tous les soirs, ils se retrouvent pour échanger leurs craintes et préoccupations du moment. C’est ainsi que l’un des prisonniers français donne à Robert un béret français, qui lui manque pour se faire passer pour l’un d’entre eux le moment venu (le lendemain Robert le voit partir au travail avec un mouchoir sur la tête car il pleut…il lui a donné son seul couvre-chef). Ils ne se reverront pas car l’unité de Robert quitte Peitz le jour même.

Courant mars, c’est lors d’un des nombreux déplacements de l’unité de Robert, que sa colonne est stoppée en pleine forêt par la Feldgendarmerie, qui demande au capitaine, de leur fournir un peloton d’exécution pour fusiller deux jeunes déserteurs. L’officier n’a d’autre choix que d’obéir face à cette police militaire tant redoutée même par l’armée régulière allemande. Cet évènement met fin aux velléités de désertion de Robert.

Fin avril 1945, lors du rassemblement des effectifs présents on leur annonce la mort du Führer. Robert raconte qu’il faut à ce moment-là surtout garder une attitude de circonstance car après l’annonce de l’attentat contre Hitler deux camarades alsaciens avaient été passés par les armes car ils avaient fait une remarque à ce sujet et avaient été dénoncés.

Début mai ils cantonnent à Tief-Maispitz à l’extrémité orientale de la Tchécoslovaquie où ils creusent des tranchées. Le 7 mai au soir l’ordre est donné de se préparer pour un départ à l’aube. Le lendemain matin c’est le départ à pied, avec arme et paquetage (les véhicules ont mystérieusement disparus dixit Robert). Après 3h de marche, vers 9h, la colonne est à l’arrêt…la nouvelle vient de l’avant « l’armistice est signé » ! Robert se dit que c’est le moment de se changer et de se volatiliser mais à ce moment-là son officier l’appelle et lui demande de le suivre de suite (sans possibilité de récupérer ses affaires). Ils grimpent dans une petite voiture occupée à l’avant par le capitaine et son chauffeur qui démarre à toute allure. Au bout d’une heure sans un mot le capitaine dit « il nous reste 4h pour franchir la ligne de partage russo-américaine et nous livrer aux américains » !

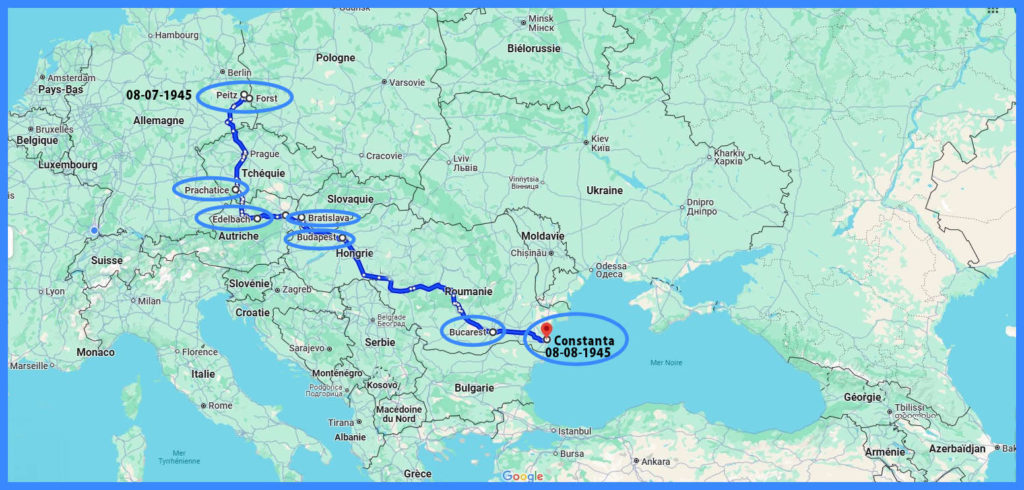

Ils arrivent à 14h au contact des américains mais rien ne va se passer comme se l’imaginait Robert. A la sortie d’un virage la voiture est encerclée par des soldats noirs américains, mitraillettes au poing, qui les emmènent dans une prairie où se trouve déjà de nombreux prisonniers allemands. Ils sont à Prachatits (Thécoslovaquie) près de Nettolitz à quelques kilomètres de la frontière autrichienne. Le 13 mai 1945, un groupe de soldats russes vient récupérer les prisonniers allemands, qui après protestation des autorités russes ont été cédés par les américains, pour les emmener à Edelbach en Autriche à l’Oflag n°XVII-A (quelques jours avant encore occupé par des prisonniers français depuis 1940) après une marche de 6 jours avec la soif, la faim, les ampoules aux pieds et quelques brimades car les geôliers russes ne sont pas tendres et sont très intéressés par les montres et bijoux (Robert cache son alliance dans la doublure de sa ceinture. Arrivés au camp ils sont 18 000 à attendre leur sort. Après s’être installé tant bien que mal il part à la recherche d’autres alsaciens et tombe sur son petit cousin de Logelbach, Edouard Biegle. Il trouve des livres en français et se lance dans la lecture du « Comte de Monte-Cristo » afin d’occuper ses longues journées d’attente.

Le 8 juillet 1945 , les prisonniers apprennent qu’ils doivent se préparer à partir le lendemain (pour les mines de charbon du Caucase à priori)…Robert n’en dort pas de la nuit et se demande comment est-ce possible de se retrouver dans cette situation après ces 5 années de souffrances de devoir repartir en arrière au lieu de rentrer à la maison où sa famille est sans nouvelle de lui : c’est un cauchemar, c’est d’abord un sentiment de colère de solitude, d’abandon de désespoir et surtout d’injustice !!!

Robert interpelle un officier russe qui parle français et qui est au courant de la situation particulière des alsaciens incorporés de force mais il ne peut rien faire pour eux dans l’immédiat.

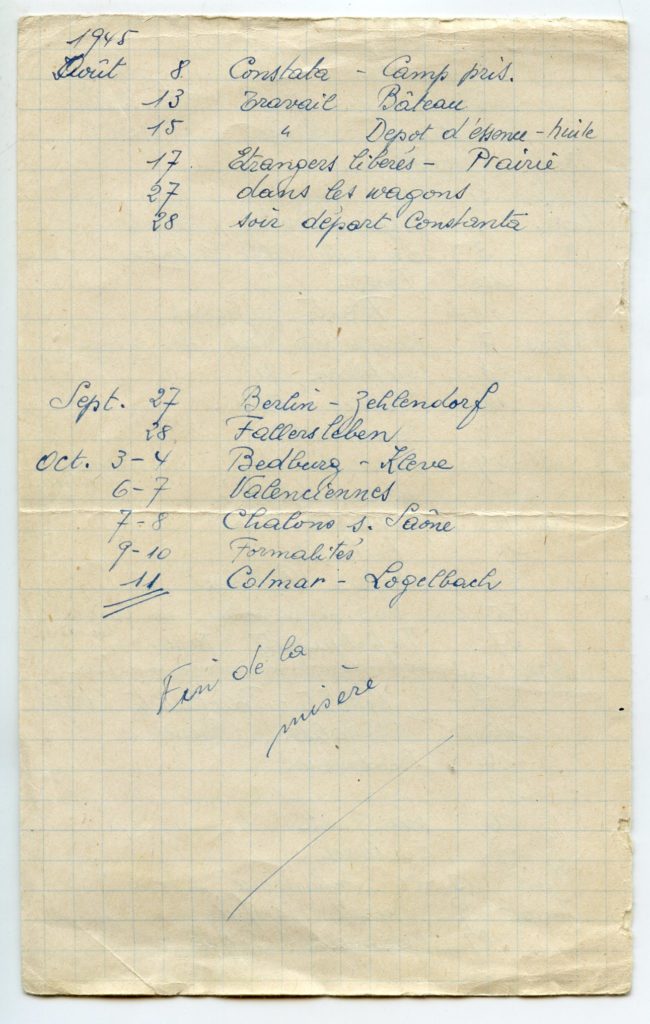

Ils embarquent le 9 juillet à bord de wagons à bestiaux, séparés à mi-hauteur par un second plancher où 40 prisonniers ne peuvent s’y tenir qu’en position couchée. Les conditions de vie y sont particulièrement difficiles avec peu de lumière, d’air et une chaleur étouffante en plein été 1945… s’y rajoute les poux, la dysenterie. Un simple trou dans le plancher sert de latrine. La nourriture est insuffisante pour ces jeunes hommes et se résume à un morceau de pain avec une demi-gamelle d’un liquide censé être une soupe sans viande, avec 5 ou 6 petits pois qui surnagent. Le voyage dans ces conditions va durer plus d’un mois, avec des arrêts quasi journaliers (pouvant durer jusqu’à une semaine) en raison de problème de locomotive, de chauffeur, de voie ferrée disponible. Le « voyage » se termine après 30 jours et 1200 kms parcourus : Edelbach – Vienne – Bratislava – Budapest – Bucarest – Constanta sur les rives de la mer noire.

Heureux de pouvoir enfin sortir de ces maudits wagons, Robert et ses camarades très affaiblis, s’entraident pour en descendre. Sous un soleil éclatant que vont devenir ces pauvres hères, livides, amaigris et tenant à peine debout ? En colonne, ils se dirigent dans leur nouveau lieu de villégiature comme l’écrit Robert ; à 100 mètres de la mer dans un pré clôturé de barbelés. Vu l’état physique déplorable des prisonniers, ils reçoivent une nourriture plus abondante et variée. Les gardiens sont moins sévères et cela permet rapidement à une vingtaine d’alsaciens de se retrouver et se regrouper. Ils fabriquent avec les moyens du bord une petite cabane avec à son sommet un mat avec un petit drapeau tricolore. Dans le camp par manque d’information les rumeurs les plus folles circulent (positives ou pessimistes) jusqu’au 17 août 1945 date à laquelle les russes annoncent que les prisonniers allemands embarqueront le lendemain sur un bateau pour traverser la mer noire en direction du Caucase et que les non-allemands incorporés de force sont libres : pour les prisonniers alsaciens c’est une immense joie !!!

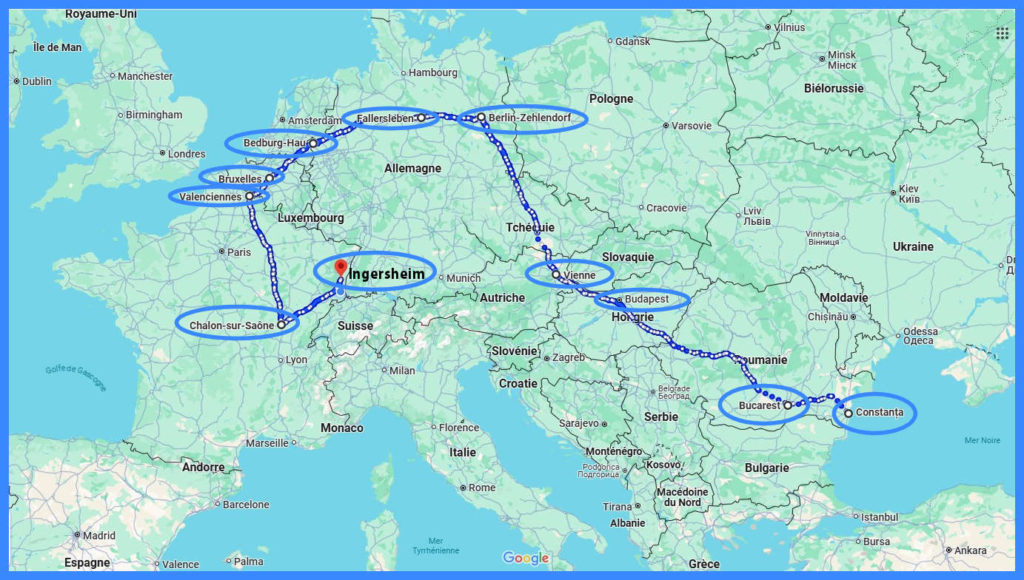

Dix minutes plus tard, ils sortent du camp avec leurs maigres bagages et s’installent dans le même pré mais de l’autre côté des barbelés avec des Luxembourgeois, italiens et des slaves qui entonnent un chant patriotique d’un air grave et nostalgique qui dans ce moment de liberté retrouvée crée une intense émotion. Après 2 jours commence la partie administrative pour la libération avec des séances interminables d’interrogatoires et de discussions. Le 28 août, nos incorporés de force de toutes nationalités remontent dans le train, dans les mêmes wagons à bestiaux mais avec comme grandes différences, plus que 20 personnes par wagon (au lieu de 40) et le voyage se fait les portes grandes ouvertes avec possibilité de descendre à chaque arrêt. Robert écrit « cette partie russe de notre chemin de retour entre Constanta et Berlin se révélera comme un chef d’œuvre d’organisation russe » : les inévitables arrêts « surprises » au menu un peu de soupe et du pain au départ puis plus que du pain, puis plus rien…. les russes ont de la farine mais plus de boulanger et ils distribuent alors de la farine à chaque libérable qui doit se débrouiller pour la transformer.

Le groupe d’alsaciens reçoit ses sacs de farine et décide de confectionner (lors de chaque arrêt du train) des galettes (ils n’ont pas de sel pour faire du pain) en récupérant une plaque de fer, deux pierres, du bois, des allumettes et de l’eau. A leur grande surprise le résultat n’est pas trop mauvais mais leur plus grand problème est le départ « surprise » du train car lorsque le conducteur lance un coup de sifflet ils n’ont que 5 mn pour récupérer tout le matériel et monter dans le wagon. Pour ne rien oublier chacun est responsable d’un des ustensiles. Ce régime est un peu maigre et pour améliorer l’ordinaire un « commando ravitaillement » part en opération à chaque arrêt et revient rarement bredouille (pommes de terre, maïs, graines de tournesol…).

Depuis une quinzaine de jour Robert constate qu’à son poignet droit un petit bouton rouge grossit à vue d’œil et lui fait passablement mal. Les soldats russes ont ordre de les convoyer jusqu’à Francfort sur l’Oder mais alors que le train stationne dans une petite gare dans les faubourgs de Berlin des officiers de la Croix-Rouge française les découvrent et engagent des pourparlers. Après d’âpres discussions les russes cèdent et nos incorporés de force passent ainsi de l’Est à l’Ouest, le matin du 27 septembre 1945 lorsque les ambulances françaises les emmènent au centre de rapatriement de Berlin-Zehlendorf en zone américaine.

Robert a de plus en plus mal à son poignet et on l’emmène à l’infirmerie où une infirmière en tenue militaire le reçoit et l’invective immédiatement en voyant son avant-bras : ‘’ Vous avez vu votre bras ; il ne vous est pas venu à l’idée de vous faire soigner ?‘’ . Robert a du mal à lui expliquer qu’il est aux mains des russes depuis mai 1945 et que les soins médicaux n’étaient pas leur priorité. L’infirmière ouvre de suite l’abcès avec un bistouri où s’échappe une grande quantité de pus et de sang. Il reste un trou profond mais Robert est soulagé. Il a eu beaucoup de chance car 2 ou 3 jours de plus et c’était une septicémie avec toutes ses conséquences.

Un gradé américain leur adresse quelques mots de bienvenue et leur demande à tous de se déshabiller (toutes les loques sont brûlées), d’aller prendre une douche, chacun est rhabillé à neuf des pieds à la tête avec une tenue de sortie américaine, avant de recevoir un colis de la Croix-Rouge (chocolats, cigarettes, biscuits, beurre de cacahuètes…une découverte pour Robert).

Le 28 septembre 1945,c’est en GMC (camion de l’armée américaine) que Robert et ses camarades rejoignent le camp de rapatriement de Fallersleben dans la région de Hanovre en zone anglaise. Le 3 octobre départ en train (wagon civil) et arrivée au camp de rapatriement de Bedburg-Kleve près de la frontière hollandaise. Le 5 octobre arrêt en gare de Bruxelles où des sœurs de la Croix-Rouge les gâtent en leur offrant du chocolat chaud et des biscuits. Ils arrivent en France ; à Valenciennes le 6 octobre 1945 : c’est la première fois depuis 1940 que Robert « touche » à nouveau le sol de sa chère Patrie. Après quelques formalités c’est le départ pour la dernière étape.

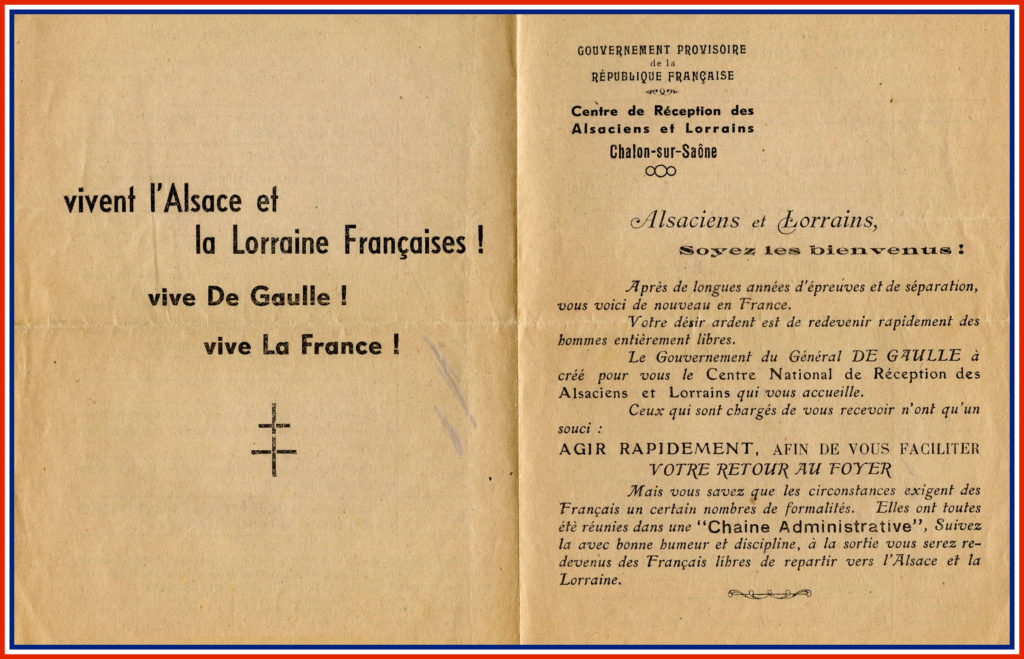

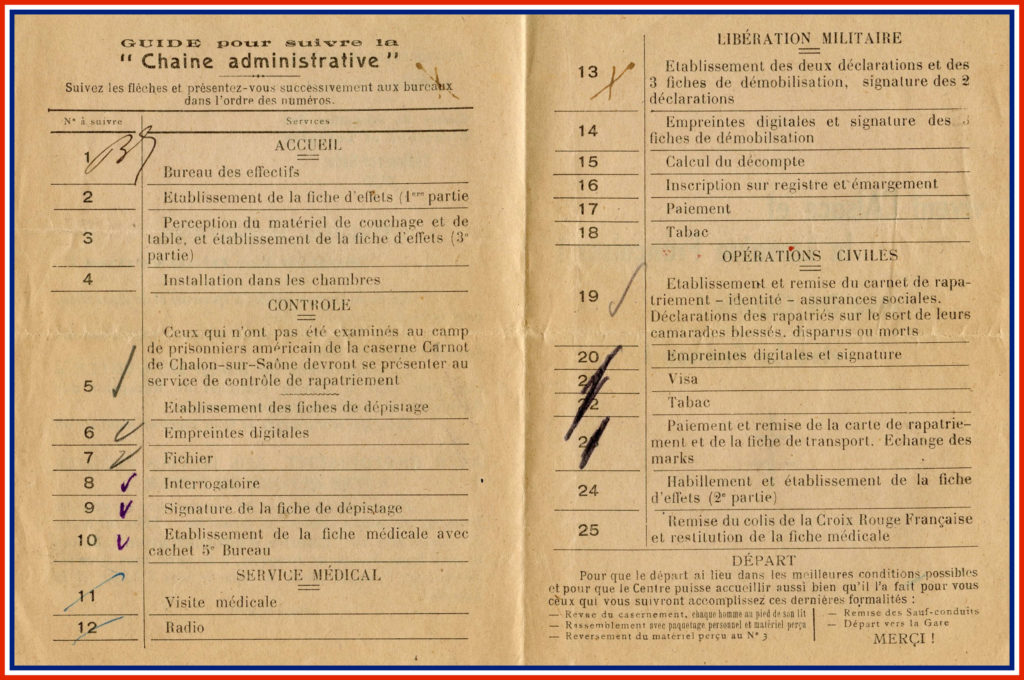

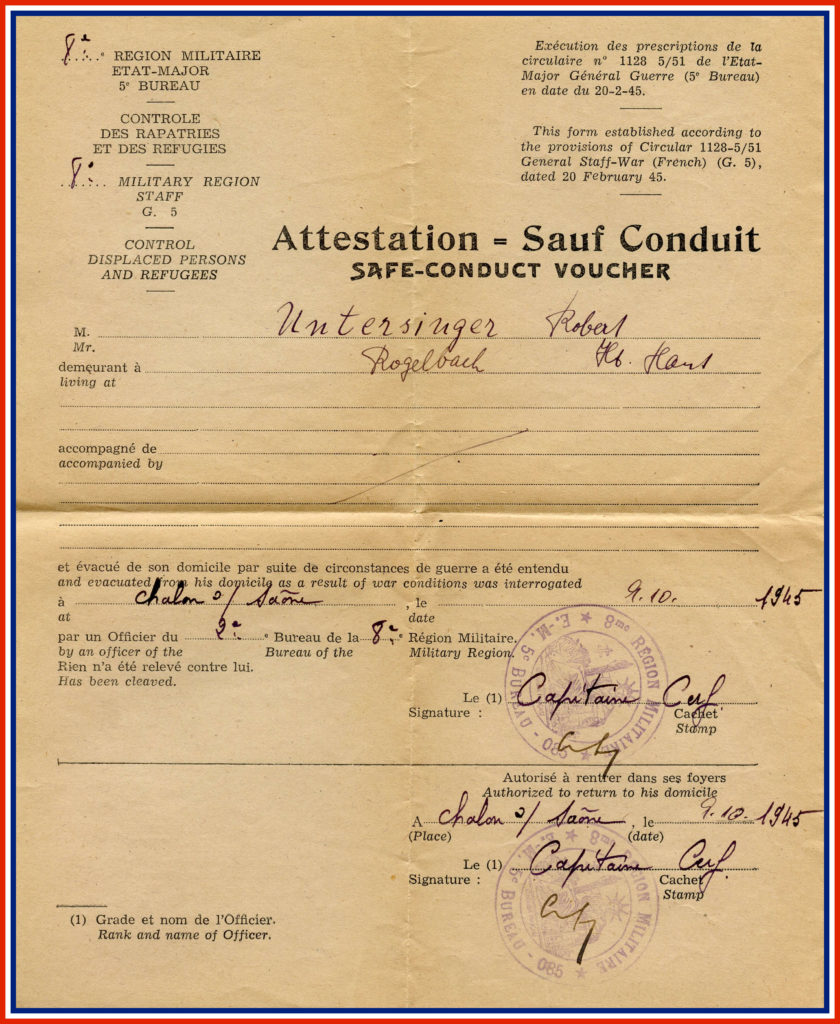

Le 8 octobre ils arrivent à Chalon-sur-Saône au centre de triage des Alsaciens-Lorrains et centre de démobilisation.

C’est le 11 octobre au matin que Robert et quelques camarades Bas-Rhinois, la précieuse fiche de démobilisation en poche, quittent le centre pour prendre l’ultime train de retour.

A la tombée de la nuit, Robert descend seul en garde de Colmar. Il n’y a plus de correspondance pour Logelbach mais cela ne le dérange pas et c’est avec un réel plaisir qu’il parcourt à pied les derniers kilomètres qui le séparent du Bonheur (selon ses Mémoires). A la vue de sa maison une certaine appréhension le gagne. Sur le pas de la porte il tombe sur sa propriétaire qui lui apprend que son épouse n’est pas là et qu’elle est certainement chez ses parents. Robert demande de suite s’ils sont tous en bonne santé, ce qui est le cas…gros soulagement.

Après avoir rapidement parcouru les 200 mètres qui séparent Robert de la maison de ses parents, il la contourne et se retrouve nez à nez, sur le petit escalier de l’entrée, avec un petit bout de chou qui ne peut-être que sa chère petite fille Marlyse. Il la prend dans ses bras, lui demande où est sa maman (elle lui montre la direction de la chambre à coucher où la lumière est allumée) et en arrivant sur le pas de porte trois cris de surprise retentissent : sa mère alitée à cause d’une petite grippe, sa cousine et son épouse qu’il serre immédiatement dans ses bras de peur de laisser échapper ce bonheur tant attendu. En entendant les exclamations de surprise des 3 femmes, son père, son frère, sa sœur accourent pour se congratuler dans la joie. Jusque tard dans la nuit ils échangent leurs souvenirs respectifs.

Après quelques jours de son retour à la vie civile et une bonne alimentation censée le requinquer il est victime de la dysenterie (qu’il avait déjà lors de sa captivité) et il doit rester alité pendant 3 mois avant de pouvoir retravailler. Par la suite il lui faut une dizaine d’années pour « vaincre » une partie des graves séquelles dues à sa captivité et il doit vivre avec les autres le reste de sa vie.

Nous laissons à Robert, le mot de la fin, avec ses dernières lignes ci-dessous écrites à l’âge de 82 ans en 2001, qui résument parfaitement ceux que les Alsaciens, Alsaciennes, Mosellans et Mosellanes ont vécus pendant cette terrible période d’annexion nazie et ont dû vivre avec jusqu’au dernier jour de leur vie…n’oublions jamais !

« Il subsistera toujours ce sentiment de frustration que cette horrible guerre a laissé en nous tous. En CEUX qui étaient dans la tourmente, mais également en CELLES qui durant de longues années ont attendu notre retour. Oui ! On nous a volé les plus belles années de notre jeunesse ! »

Robert Untersinger.

Nous remercions sincèrement les filles de Robert et Marguerite Untersinger pour le partage des archives et mémoires familiales et le don de ses affaires personnelles afin que nous puissions partager au plus grand nombre son histoire pour qu’elle reste dans notre Mémoire collective.

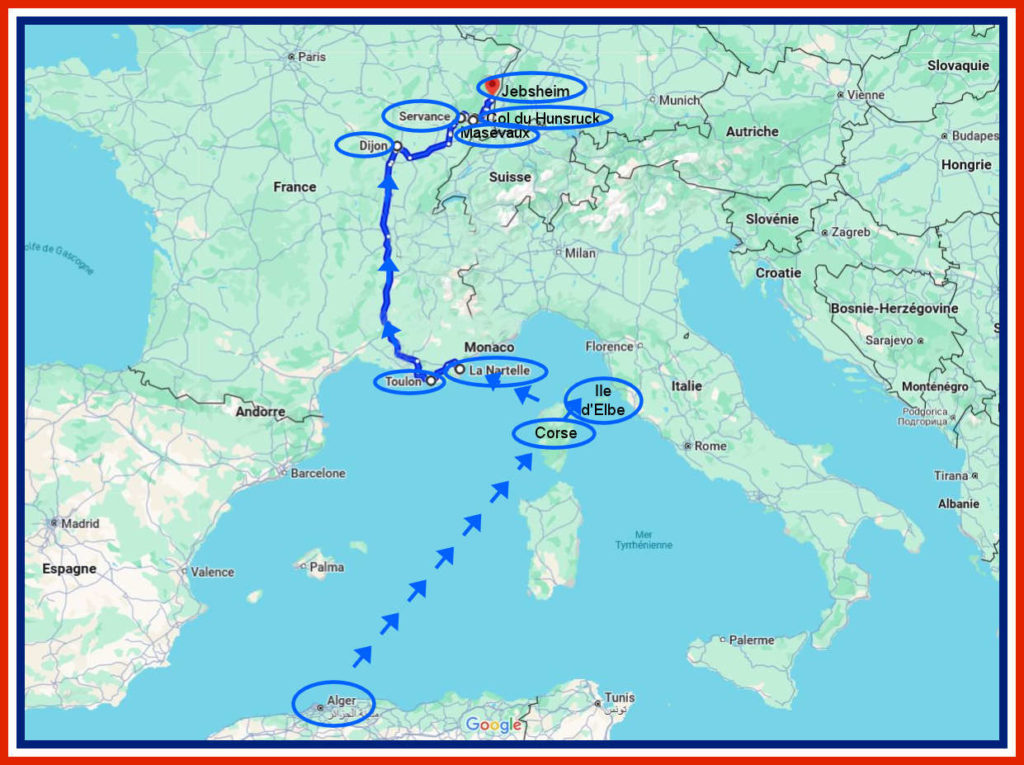

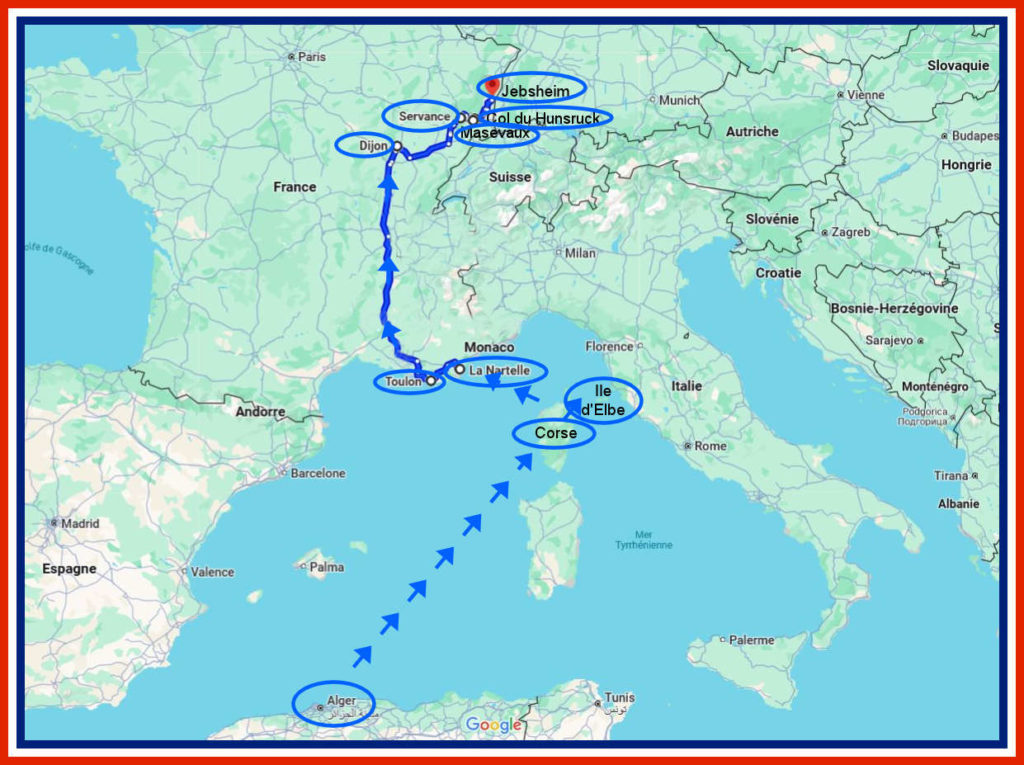

De son départ en 1943 à son retour chez lui en 1945…et « la fin de cette misère » comme l’écrit Robert Untersinger ci-dessous :

Alexis KOPPREITTER 1926 – 1945

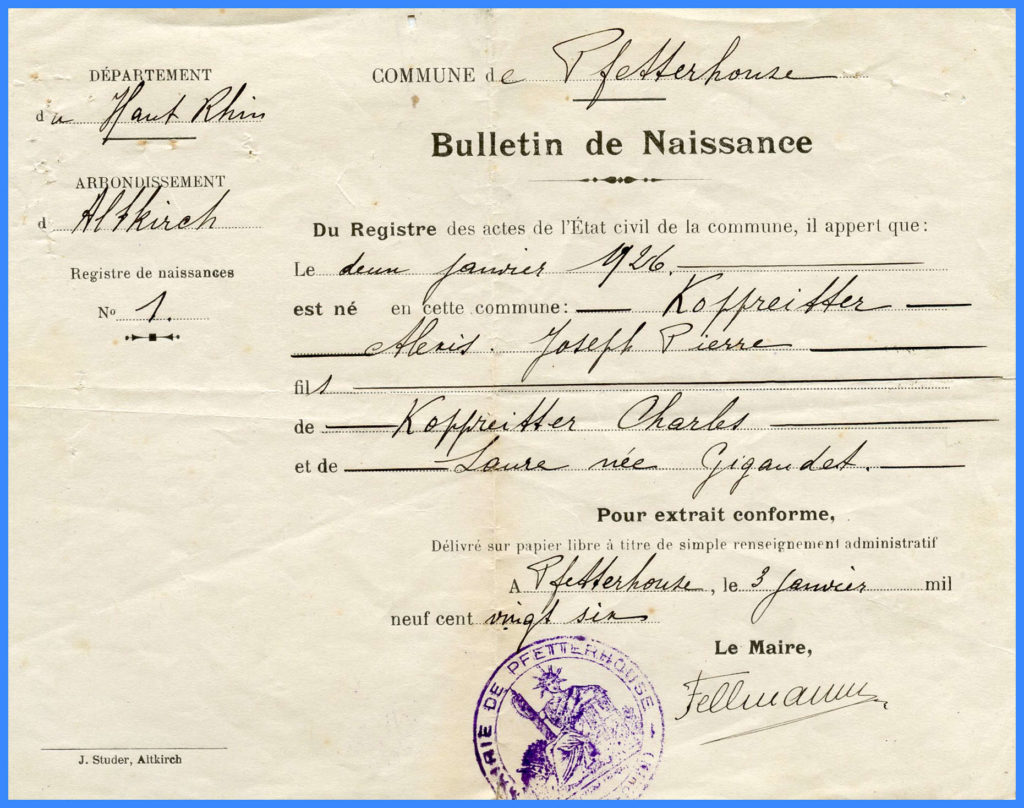

Alexis Koppreitter est né le 2 janvier 1926 à Pfetterhouse dans le Haut-Rhin (68).

Son père, Charles Koppreitter est né en 1891 en Alsace annexée (1871-1918) suite à la défaite française contre la Prusse. Il est cheminot à Pfetterhouse. Au début de la première guerre mondiale il est sergent dans la cavalerie du Kaiser. Il est blessé en 1914 par un éclat d’obus qui se loge dans sa colonne vertébrale. Toute sa vie restante Il va garder de graves séquelles.

Charles ne parle qu’alsacien et refuse de parler allemand (il ne sait pas parler vraiment en français) alors que son épouse parle parfaitement les deux langues et le dialecte.

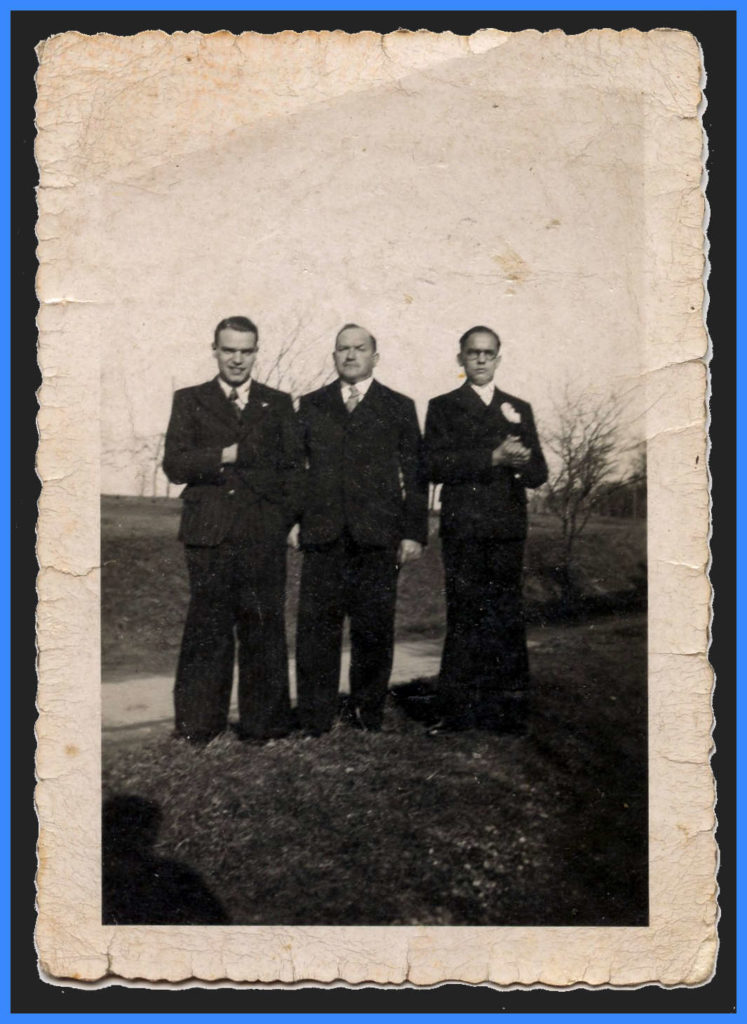

Néanmoins il épouse Laure Gigandet (née en 1895) qui est une horlogère suisse. Ils ont deux fils : Marcel né en 1920 et Alexis en 1926. L’état de santé du père, Charles, se dégrade rapidement jusqu’à le rendre invalide à 100%. Son épouse, petit bout de femme de 1m53 va s’occuper courageusement de lui jusqu’à son décès en 1961. Elle le rejoint en 1963.

Le fils ainé, Marcel reçoit un prix de français en 1933 décerné par l’œuvre du prix français en Alsace, qui lui offre le livre « Nira, Australe mystérieuse de Eugène Thébault (sa fille le garde précieusement). Il rentre au collège de Matzenheim mais est atteint d’une tuberculose pulmonaire à l’âge de 14 ans, qui l’éloigne de sa famille et nécessite de nombreuses hospitalisations (Sanatoriums d’Aubure, des Trois-Epis et de l’Altenberg) jusqu’à la fin de la seconde guerre mondiale.

Lors d’une période de rémission et malgré son inaptitude physique Marcel doit effectuer le R.A.D. à la caserne de Neuf-Brisach comme secrétaire. Le colonel pour qui il doit travailler l’apprécie et ne l’oblige pas faire le salut hitlérien. Lors d’une altercation avec un jeune Lieutenant SS (Marcel n’avait pas salué) ce même officier s’interpose et lui évite de lourdes représailles. Il aidera également Alexis en le faisant sortir du Struthof alors qu’il est interné pour sabotage (nous n’avons pas davantage d’information à ce sujet).

Quant à Alexis il est au petit séminaire (il envisage de devenir prêtre) lorsqu’il doit aller travailler dans une usine d’armement (à Molsheim ou Schirmeck d’après sa nièce).

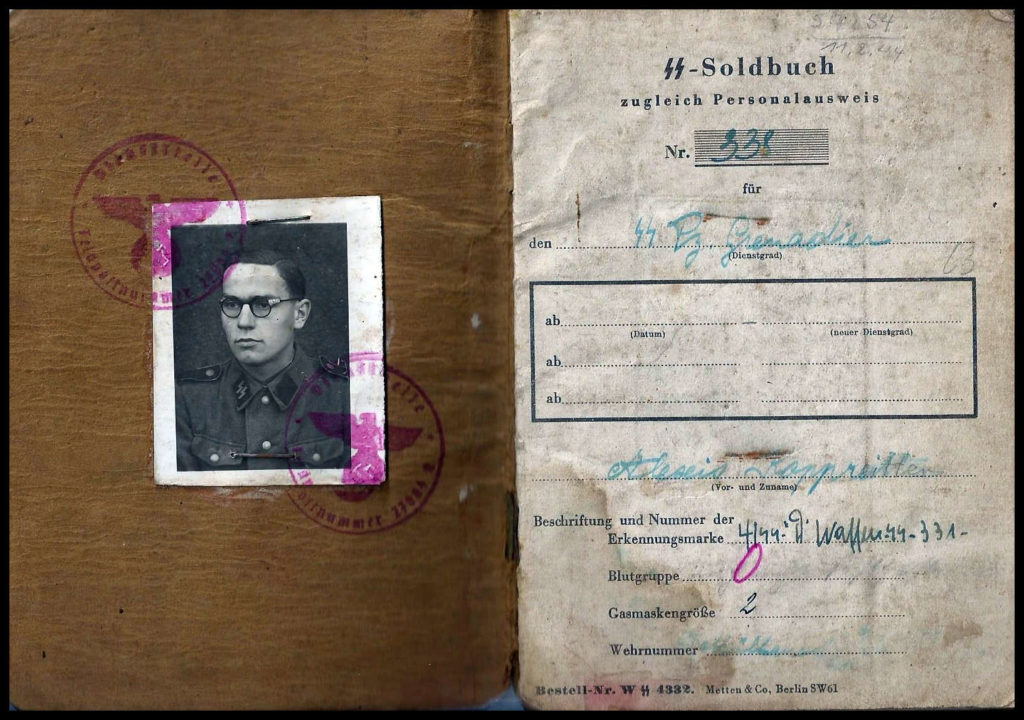

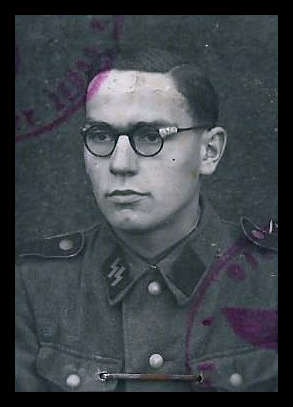

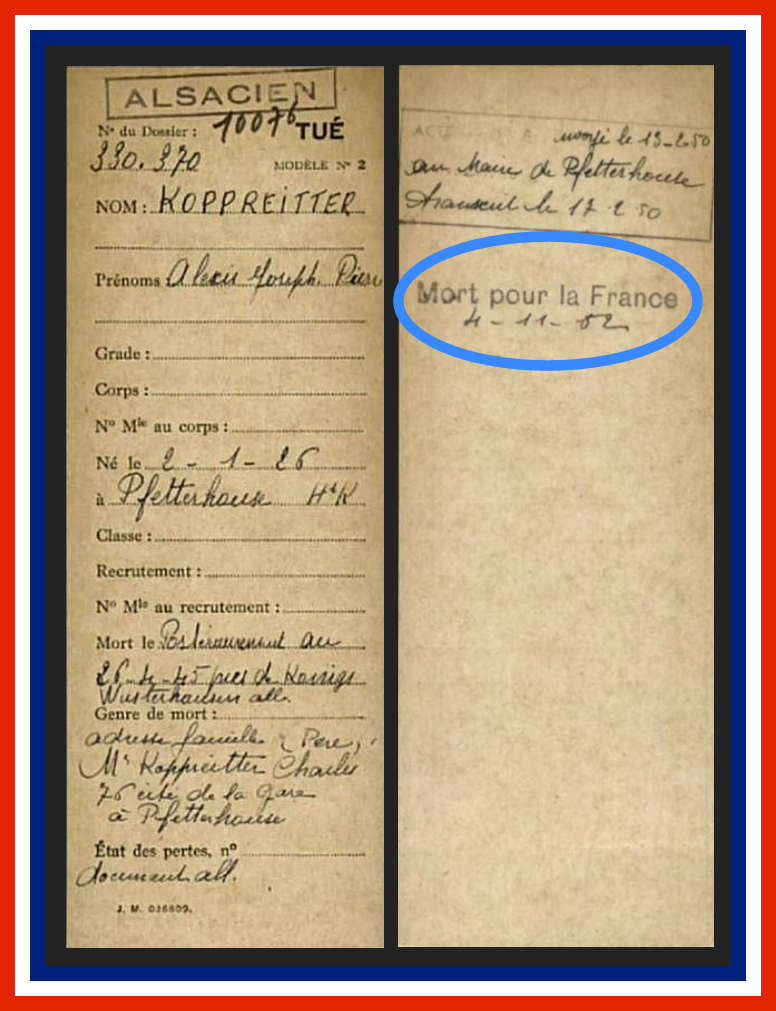

Il passe au conseil de révision comme tous les jeunes de son âge et est incorporé de force dans l’Armée allemande le 14 février 1944. C’est déjà terrible en soit mais pour ceux nés en 1926 c’est encore pire car ils sont pour la majorité d’entre eux affectés d’office dans la Waffen SS.

Habitant à proximité de la Suisse, Alexis envisage de franchir la frontière où sa mère a sa famille à Grenchen. Mais il ne le fera pas par peur des représailles auxquelles sa famille devra faire face automatiquement en raison de la « Sippenhaft » (loi du clan) mise en place par les nazis en Alsace annexée et qui rend responsable l’ensemble des membres d’une même famille des actes commis par les uns et les autres. En cas de non-présentation d’Alexis dans l’Armée allemande c’est la déportation pure et simple pour tous les membres de la famille. Ses parents et sa famille ne le savent pas encore mais ils ne reverront plus jamais Alexis.

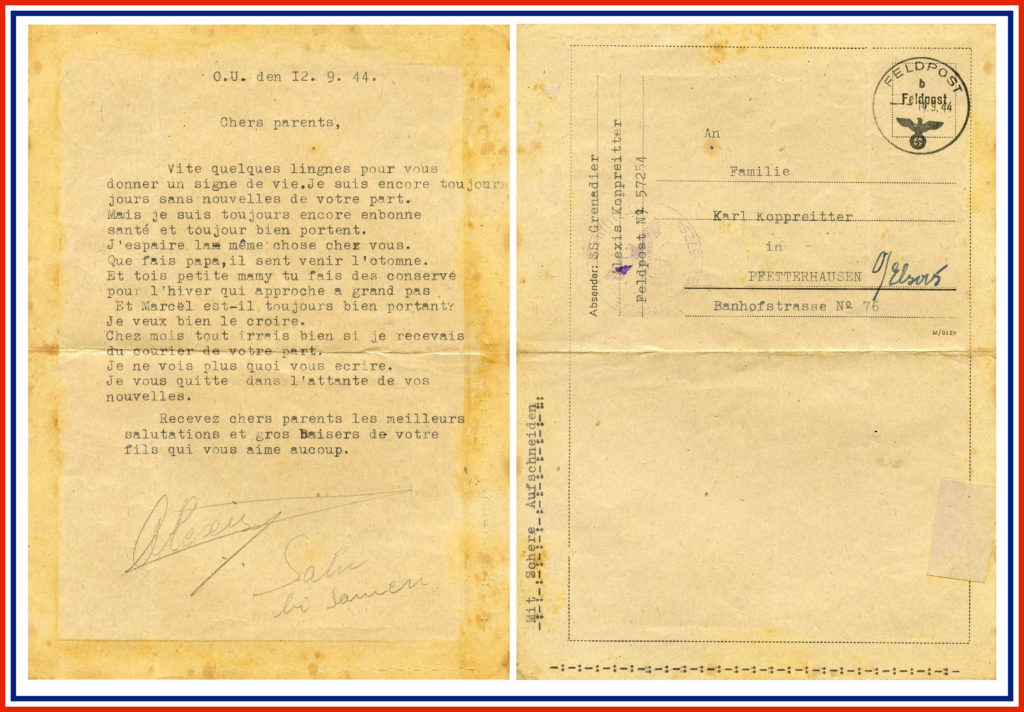

D’après son Soldbuch (son livret militaire allemand) nous connaissons une partie de son parcours dans la Waffen SS jusqu’à son décès et que nous vous partageons ci-dessous :

Il est incorporé de force, à tout juste 18 ans, en Février 1944 dans la Division « Das Reich » ; au bataillon de formation de la division, (dans la 2.Kompanie du Feldersatzbataillon « Das Reich »).

Il est affecté quelques semaines après dans la 4.Kompanie du SS-Panzer Grenadier Regiment 3 « Deutschland ». Il semble y être au printemps 44 et est donc stationné en France (camp de Souge près de bordeaux) au premier semestre de 1944.

Il est transféré (probablement en Aout 1944) dans la 1. Kompanie du Sanitäts-Abteilung de la Division 9.SS « Hohenstaufen » « , pour se former et occuper un poste d’infirmier dans cette unité.

Nous ne savons pas s’il est en Normandie en juin/juillet 44, mais il est certain qu’il est au 1er Septembre 44 dans la Division « Hohenstaufen » et va certainement combattre au Pays-Bas à Arnhem lors de l’opération aéroportée Alliés « Market Garden » à partir du 17 Septembre 1944.

La division est ensuite retirée du front (après les combats d’Arnhem) début Octobre et part à l’arrière pour se reconstituer en Allemagne dans le secteur de Cologne. C’est pendant cette période que Koppreitter reçoit l’insigne de combat de l’infanterie, le Panzerkampfabzeichen Bronze suite, très certainement, aux combats en Hollande (p.30).

La « Hohenstaufen » reste sur Cologne jusqu’au déclenchement de l’offensive des Ardennes en décembre 1944.

Au début de l’offensive des Ardennes, la 9.SS est gardée en réserve, sur ses positions de départ près de Stadtkyll-Jünkerath. Alexis Koppreitter est hospitalisé le 1er jour de l’engagement de sa Division, le 17 décembre 1944, pour des problèmes musculaires. Du 17 au 22 Décembre 44, il est dans un hôpital militaire (le Kriegslazarett 2./612), puis dans un hôpital de réserve à Meiningen (Thuringe) pour le reste du mois de Décembre (p.20-21). Il en sort le 12 janvier 1945 avec une permission de convalescence (p.31) jusqu’au 22 Janvier 1945 à Dresde. Il ne participe pas aux combats des Ardennes.

Il paraît vraisemblable qu’il est transféré lors de la formation de la 32.SS Freiwillige-Grenadier-Division « 30. Januar » à cette unité (formée au Sud-Est de Berlin fin-Janvier/début-Février 45) après un passage dans son unité de dépôt au sortir de l’hôpital (SS-Sanitäts-Ersatz-Bataillon à Stettin, en Poméranie). La division est immédiatement engagée et étrillée par l’offensive soviétique sur l’Oder au Sud de Frankfort sur l’Oder.

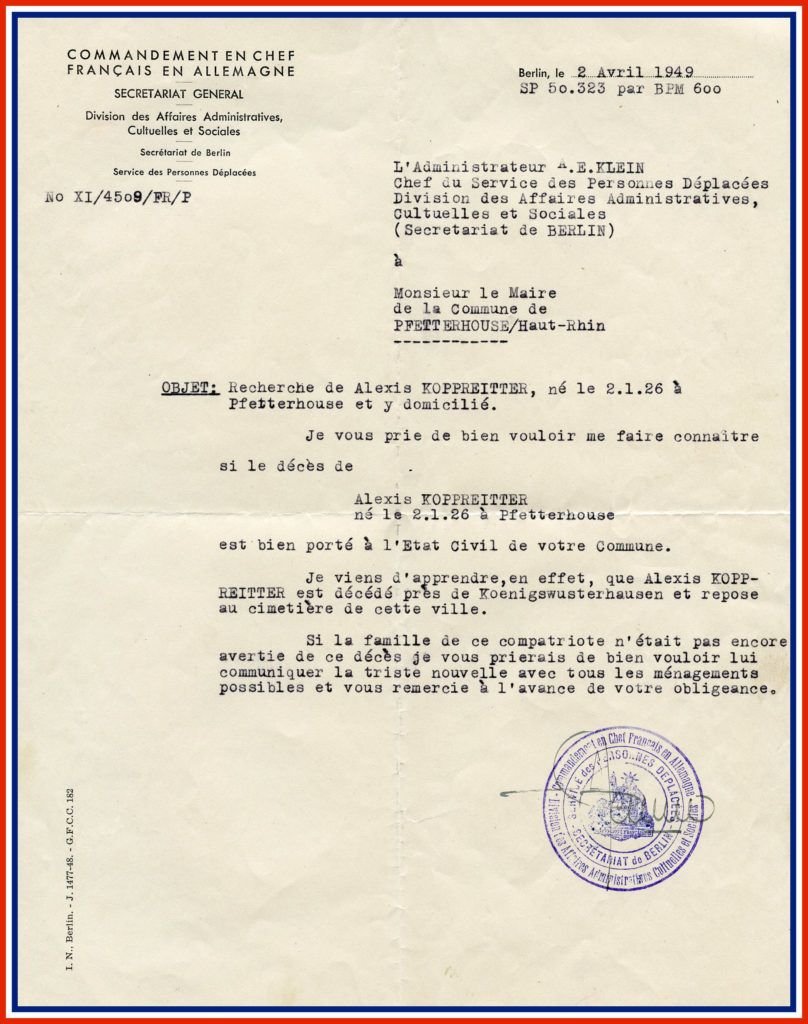

Il est porté disparu après le 26 avril 1945 près de Königs Wusterhausen, lors des violents combats au Sud-Sud-Est de Berlin.

Alexis Koppreitter disparaît 3 mois après avoir « fêté » ses 19 ans…

Sa nièce Ines nous raconte qu’après-guerre des incorporés de force alsaciens ayant servis avec Alexis ont rendus visite à ses parents pour leur dire combien leur fils était un homme bon, droit, respectueux et humain. Certains ont raconté (dont un Belfortain avec lequel Alexis s’était lié d’amitié) qu’il était brancardier et il a été ensuite envoyé au front dans une section disciplinaire car il a refusé de porter une arme…il aurait été exécuté par ses propres chefs pour ce même motif…?

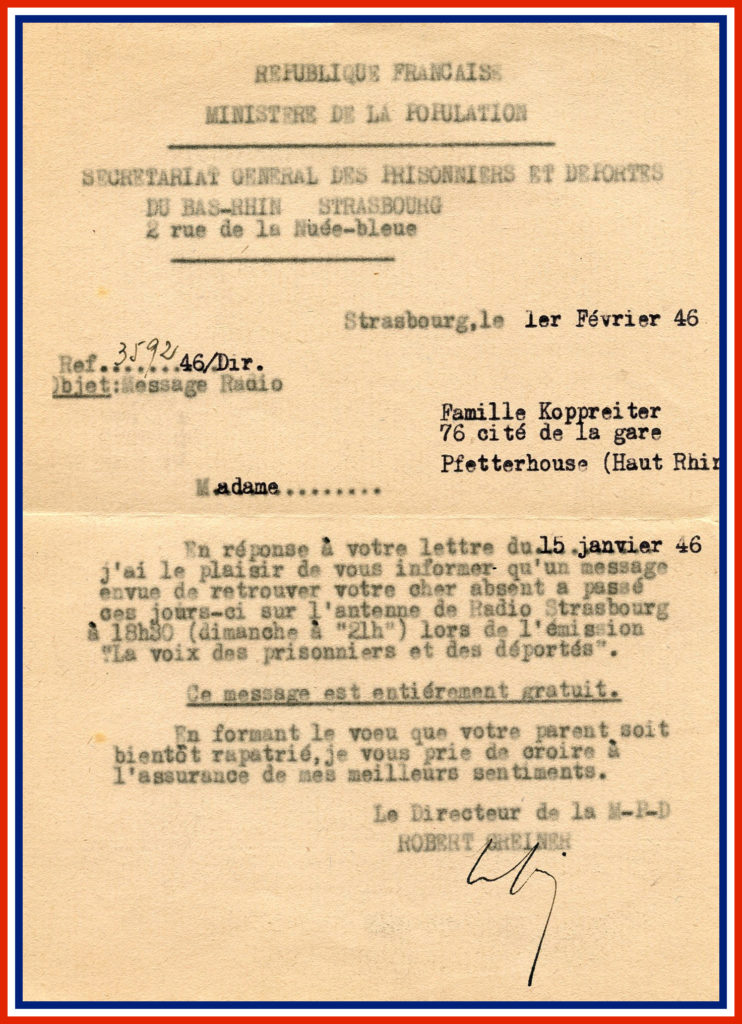

C’est par le courrier du 2 avril 1949, que le Commandement en chef français en Allemagne qui se trouve à Berlin, informe le Maire de Pfetterhouse qu’Alexis Koppreitter est décédé et le pris d’en informer sa famille.

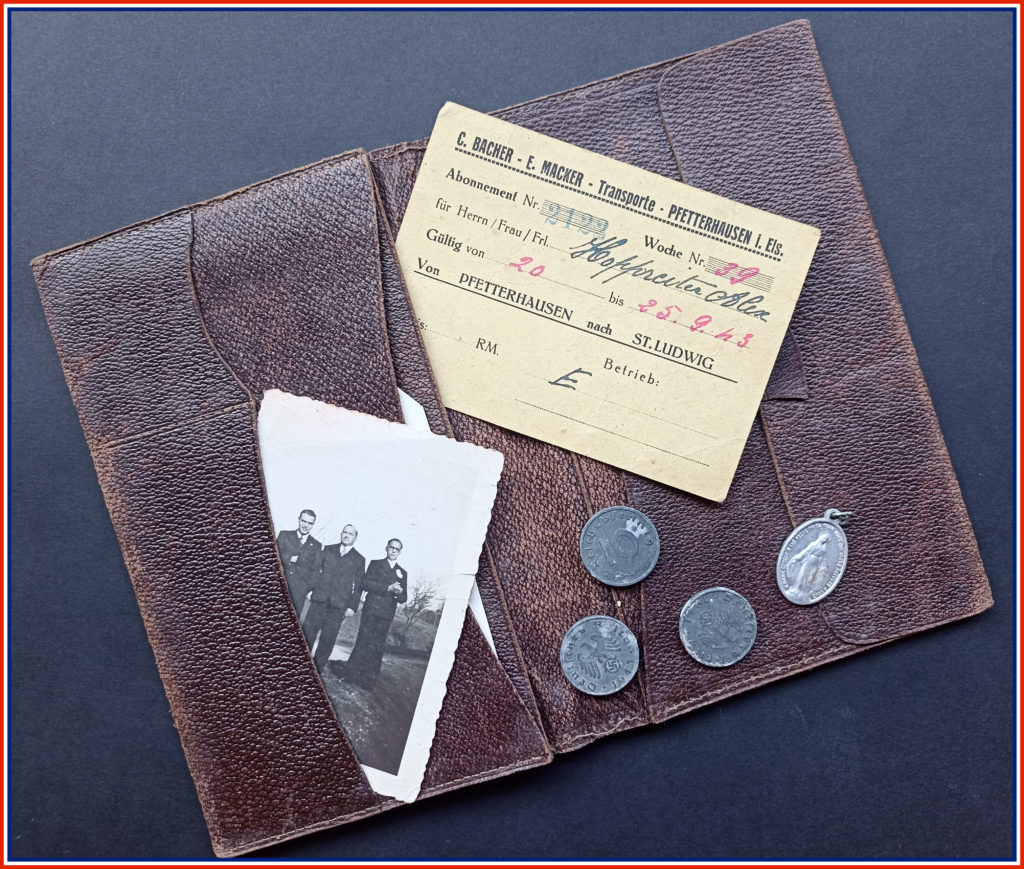

Quelques affaires personnelles ont été renvoyées à sa famille comme une portefeuille, quelques pièces de monnaie allemande et ce petit médaillon porte bonheur de la vierge Marie pour obtenir sa protection; mais aussi à son revers, écrit en toute petite lettre le mot « FRANCE », la Patrie chérie d’Alexis qu’il n’a jamais oublié et qu’il portait sur lui malgré l’obligation qu’il avait de porter cet uniforme qu’il n’avait pas choisi.

Son frère Marcel a élevé ses enfants (Alexia née en 1946 prénommée ainsi en hommage à son oncle disparu et Inès née en 1951) dans la non-violence, la droiture, la bienveillance, le respect des humains, des animaux, de la nature, des institutions et a « obligé » ses filles à apprendre l’allemand en première langue car étant voisins il disait que c’est à la nouvelle génération de construire l’Europe pour qu’une nouvelle guerre ne se reproduise jamais. Il décède en 1988, 1 an avant la chute du mur et la réunification de l’Allemagne, et n’aura donc jamais eu l’occasion de se rendre personnellement sur la tombe de son très cher frère cadet Alexis.

Le dimanche 21 juillet 2025, Inès Koppreitter épouse Wartel, fille de Marcel et nièce d’Alexis s’est rendue avec son mari ainsi qu’une amie d’enfance à Berlin, dans le cimetière boisé d’Halbe, pour se recueillir dans le carré 10 où les rangées 17 et 18 accueillent les dépouilles de travailleurs forcés, d’objecteurs de conscience et de déserteurs allemands réfractaires au nazisme, exécutés par leur hiérarchie. Sur un nombre considérable de tombes est inscrit la mention « unbekante avril 1945 »…inconnu 1945…où se trouve possiblement également Alexis en l’absence d’une tombe individuelle.

Par ce voyage mémoriel elle a exhaussé le vœu de Marcel et a déposé symboliquement un petit bouquet bleu, blanc, rouge non loin du lieu où repose très certainement Alexis depuis 1945.

Nous remercions très sincèrement Inès et Alexia Koppreitter pour le partage de leur histoire familiale et la donation des affaires personnelles d’Alexis afin que nous puissions raconter au plus grand nombre sa tragique histoire et celle de tous nos incorporés de force alsaciens et mosellans victimes de la barbarie nazie.

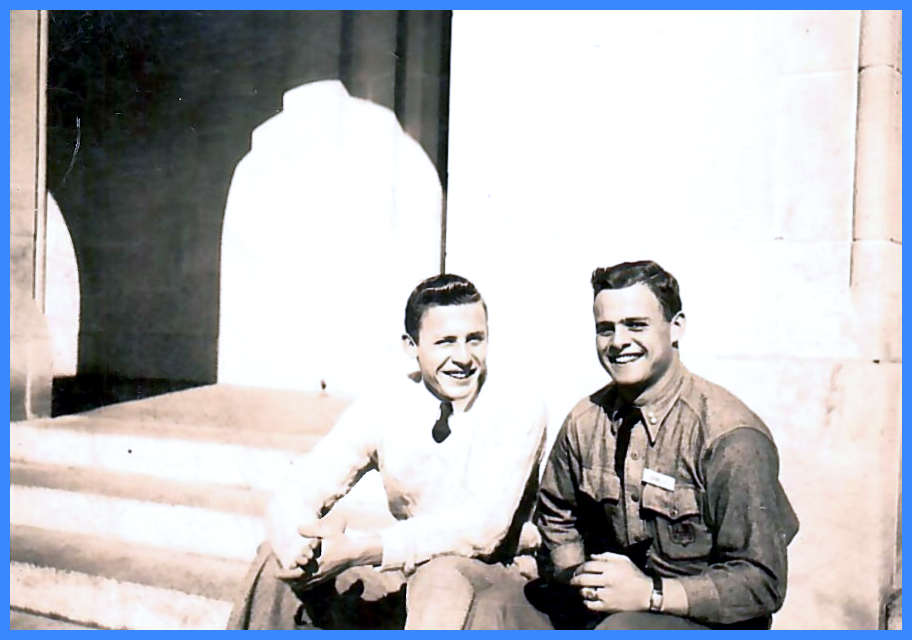

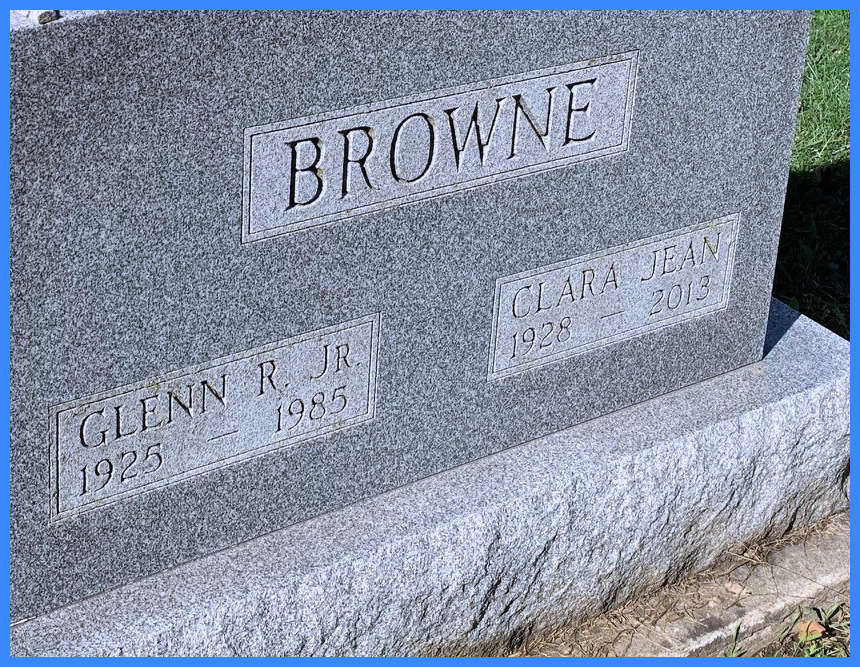

Glenn Reginald BROWNE Jr. 1925 – 1985

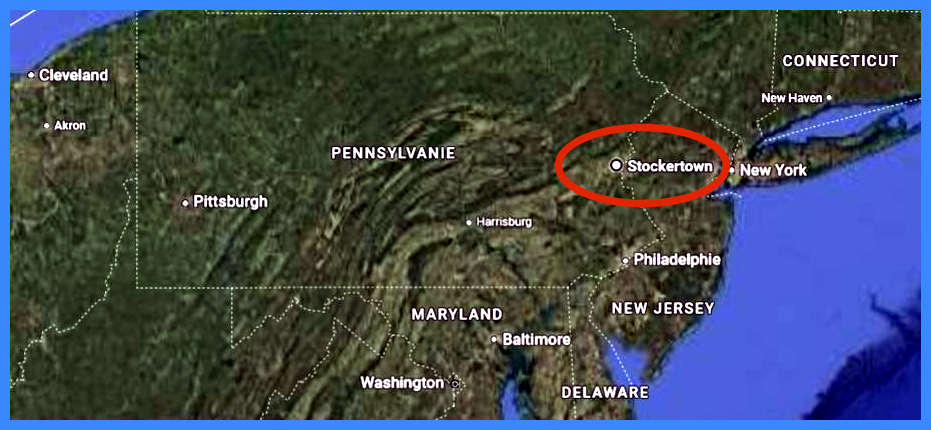

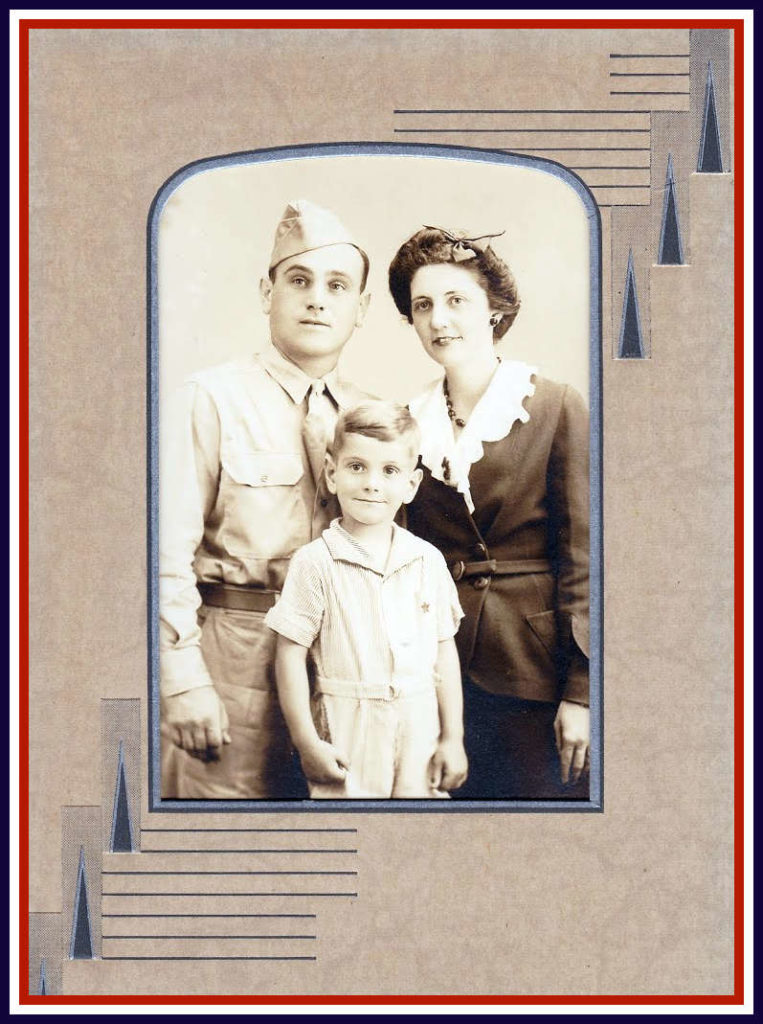

Glenn R. Browne Jr. est né le 15 septembre 1925 à Hoopeston, dans l’Illinois, fils de Glenn R. et Forrest Murray Browne.

Son père était vétérinaire et a servi à ce titre pendant la Grande Guerre (Première Guerre mondiale). Il avait un frère aîné, Samuel Prescott Browne, né en 1924.

Située dans le pays de Vermillion, Hoopeston s’est fièrement appelée « la capitale mondiale du maïs sucré ».

Située à environ 100 miles au sud de Chicago, c’était principalement une communauté agricole, mais elle comprenait plusieurs entreprises de conserve.

Après le déclenchement de la guerre, Browne a voulu s’enrôler, mais ses parents ne l’ont pas permis avant d’avoir terminé ses études secondaires.

Il s’engage dans l’armée en 1943.

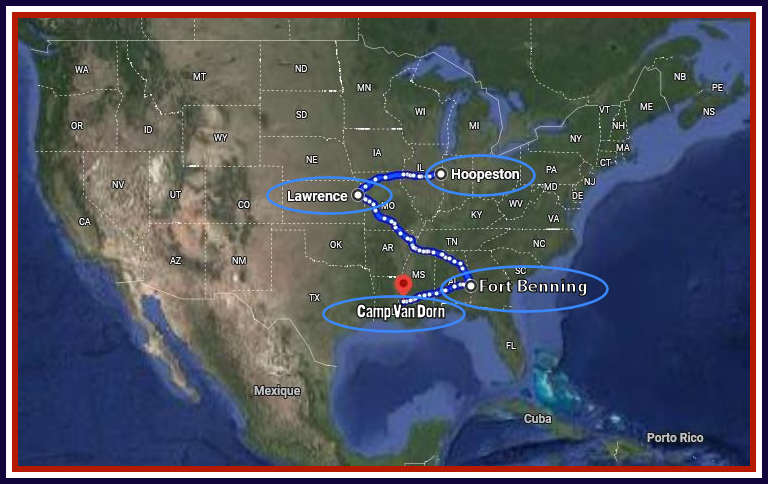

Il a d’abord été envoyé à l’Université du Kansas à Lawrence et s’est inscrit au programme de réserve d’entraînement spécialisé de l’armée (ASTRP), mais ce programme a rapidement pris fin.

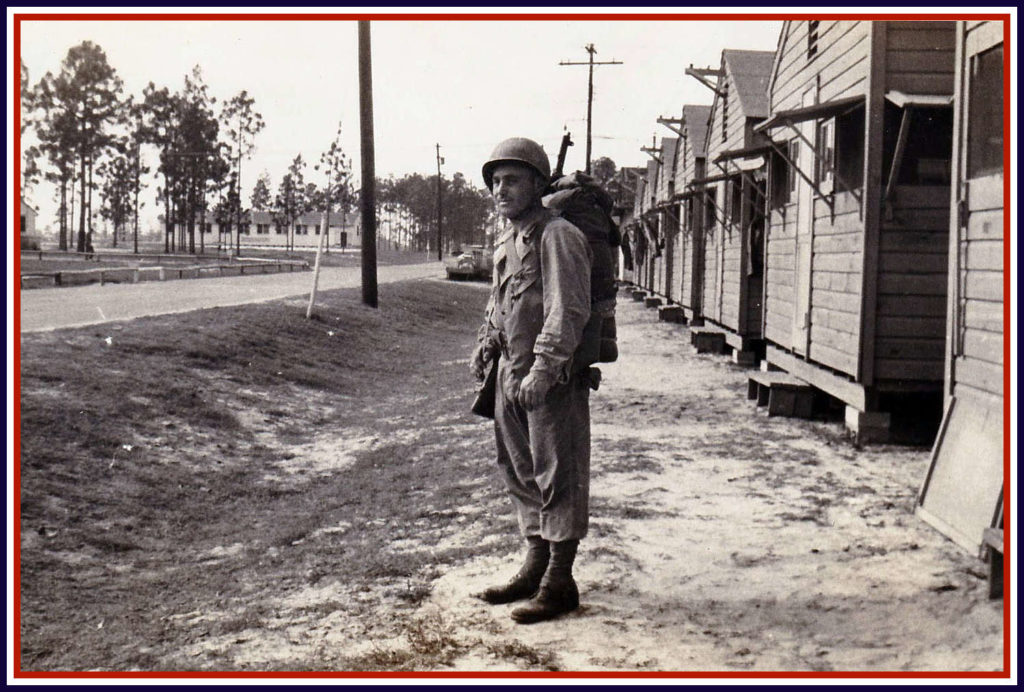

Par conséquent, il a suivi sa formation de base à Fort Benning, en Géorgie, et sa formation supplémentaire à Camp Van Dorn, dans le Mississippi.

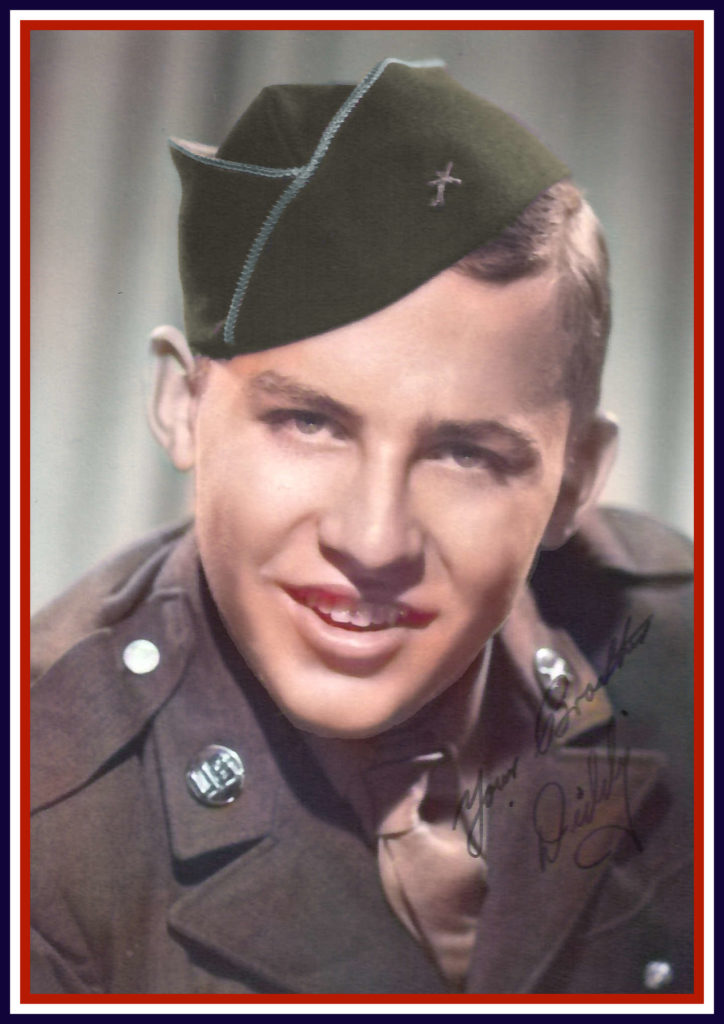

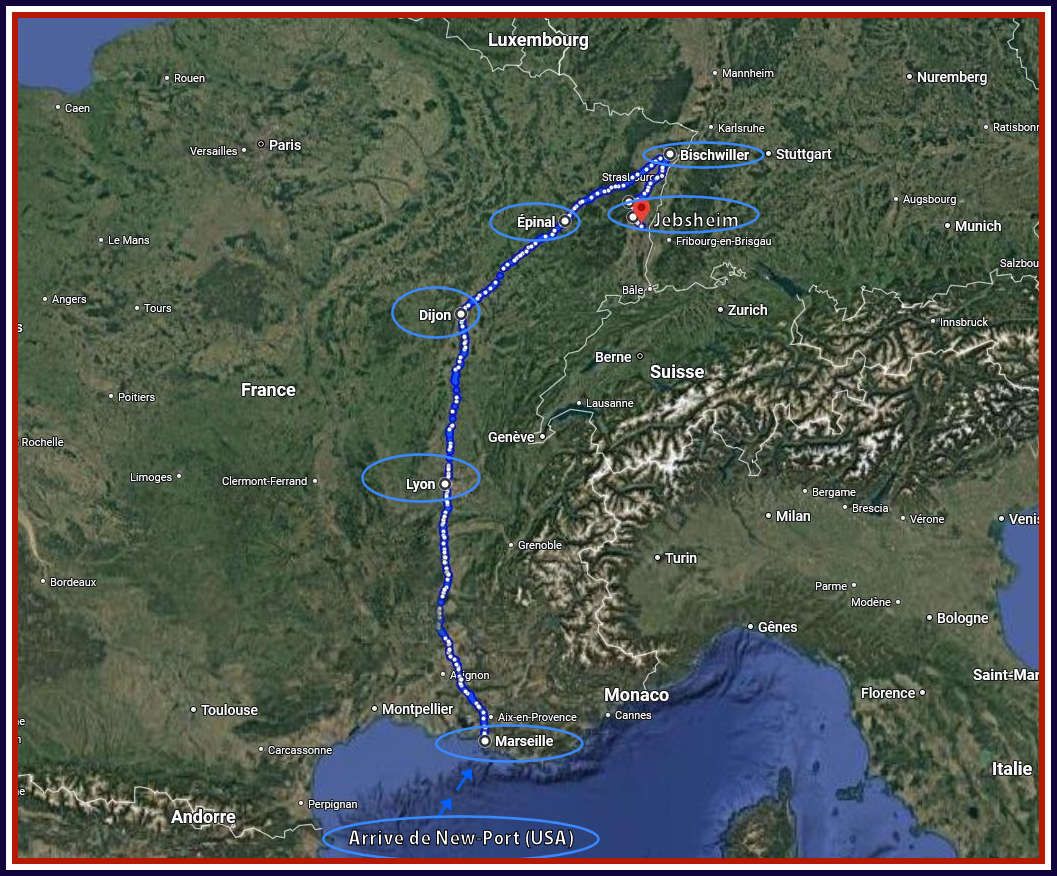

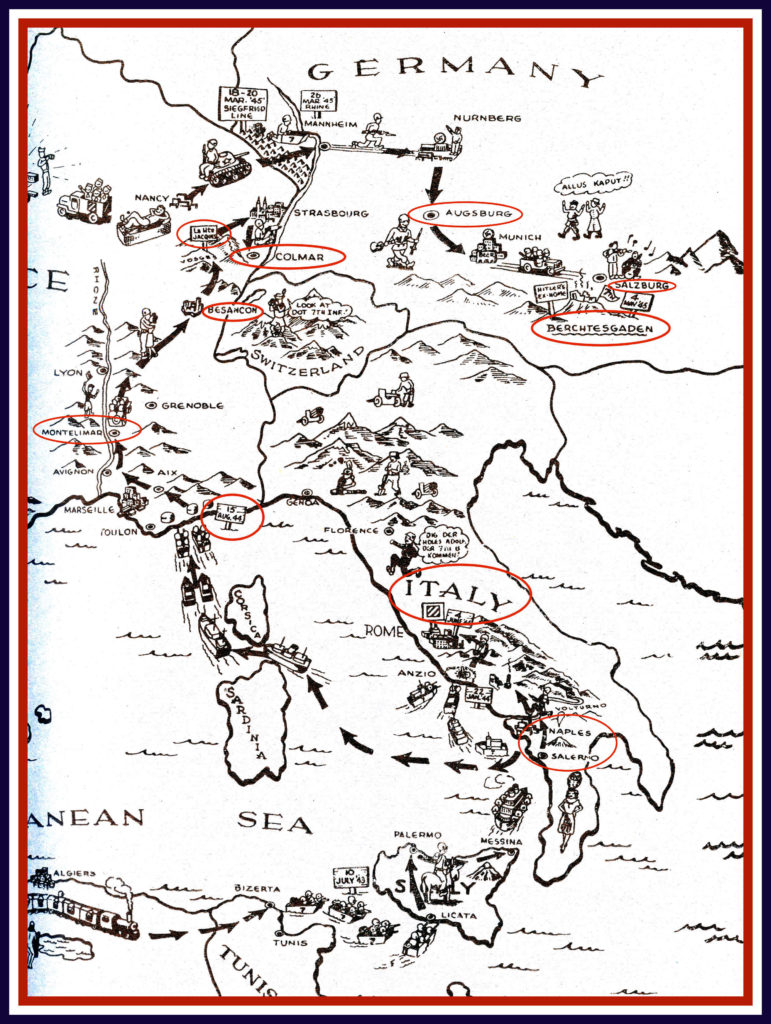

Il est promu soldat en septembre 1944, puis caporal aux instruments avant d’être envoyé en Europe en décembre 1944. Il débarque en France dans le port de Marseille.

Browne était dans le 2e bataillon du 254e régiment d’infanterie de la 63e division (la division « Blud & Fire »… »de sang et de feu »).

Il s’est retrouvé en tant que mitrailleur numéro un dans un peloton de mitrailleurs lourds, avec des tâches qui comprenaient le transport du trépied d’une mitrailleuse de calibre 30.

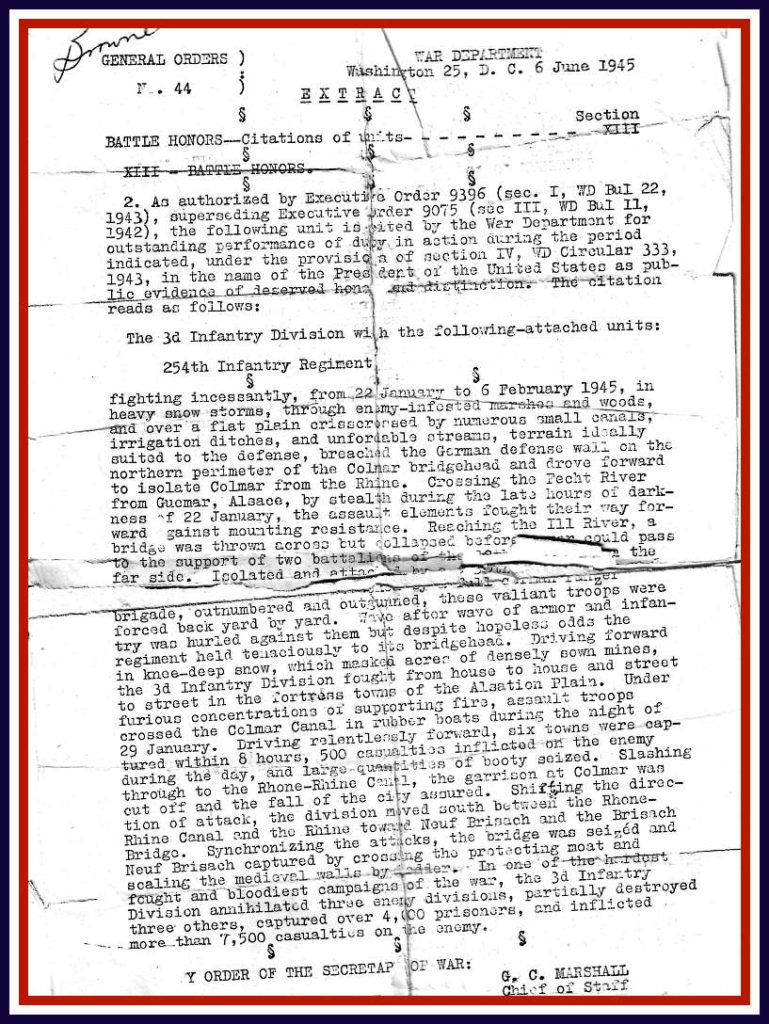

Pendant la campagne des combats de la poche de Colmar, le 63e est rattaché à la plus connue 3e division de la 1re armée française, VIe groupe d’armées.

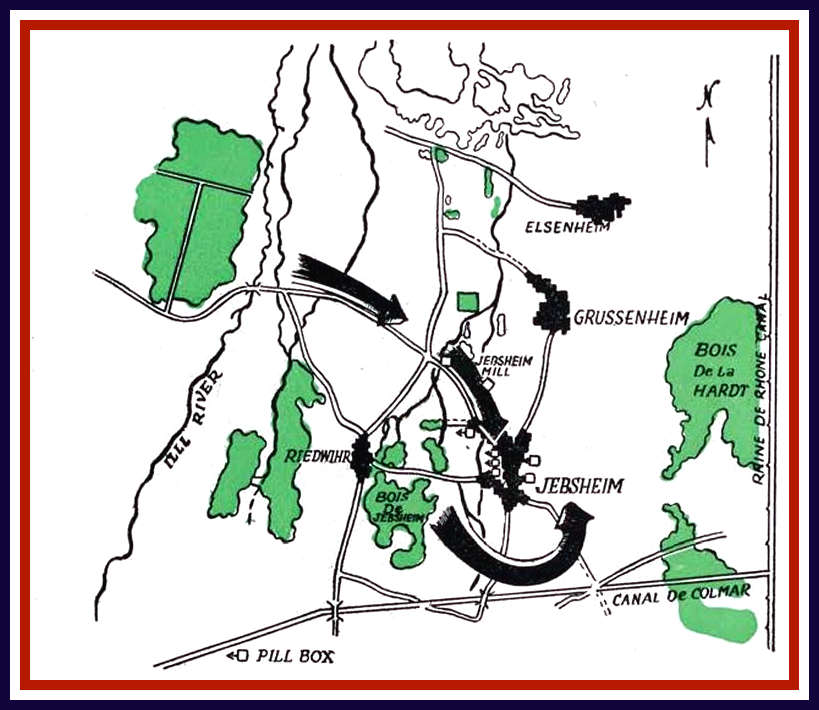

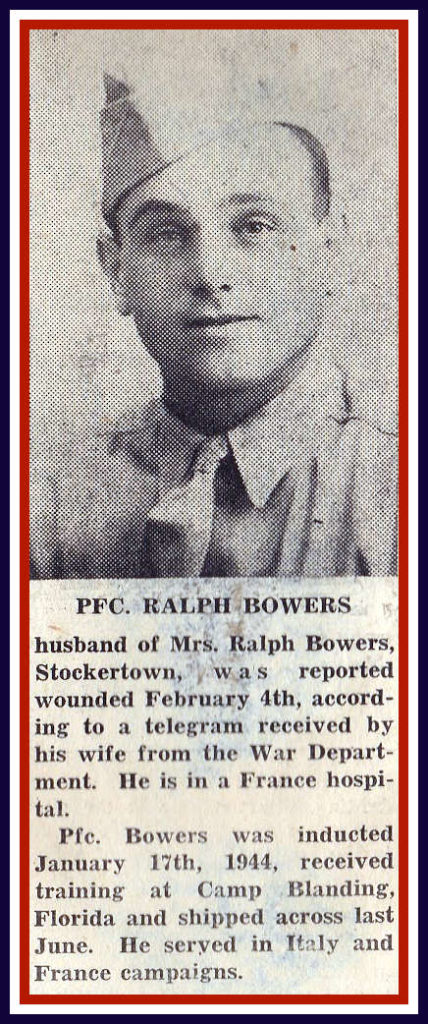

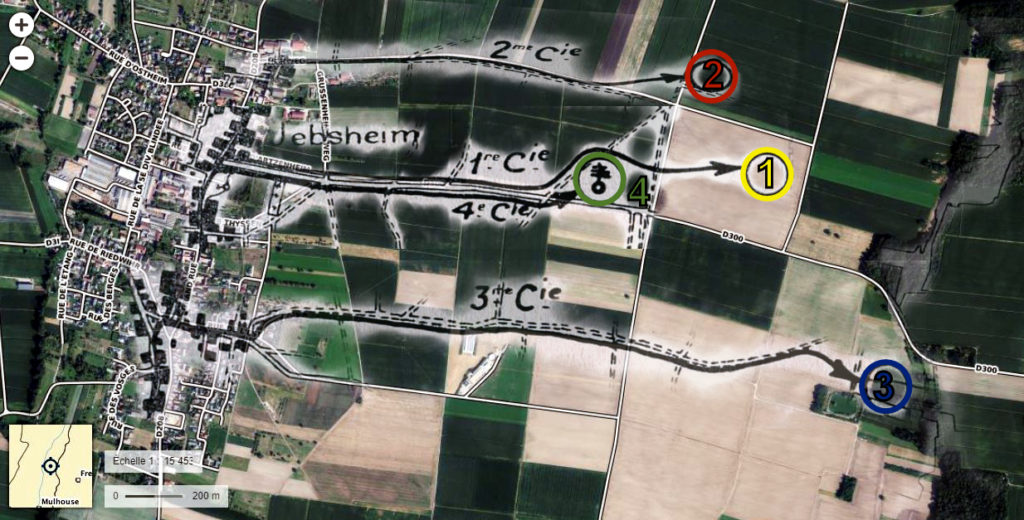

Le bataillon de Browne est responsable de la prise de la ville de Jebsheim en janvier 1945. Plus tard, dans un bref récit de ses expériences de guerre, Browne mentionne qu’il a tué un soldat allemand alors qu’il était en sentinelle à Jebsheim.

L’action autour de Jebsheim a valu au 254e une citation d’unité décrite en détail ici :

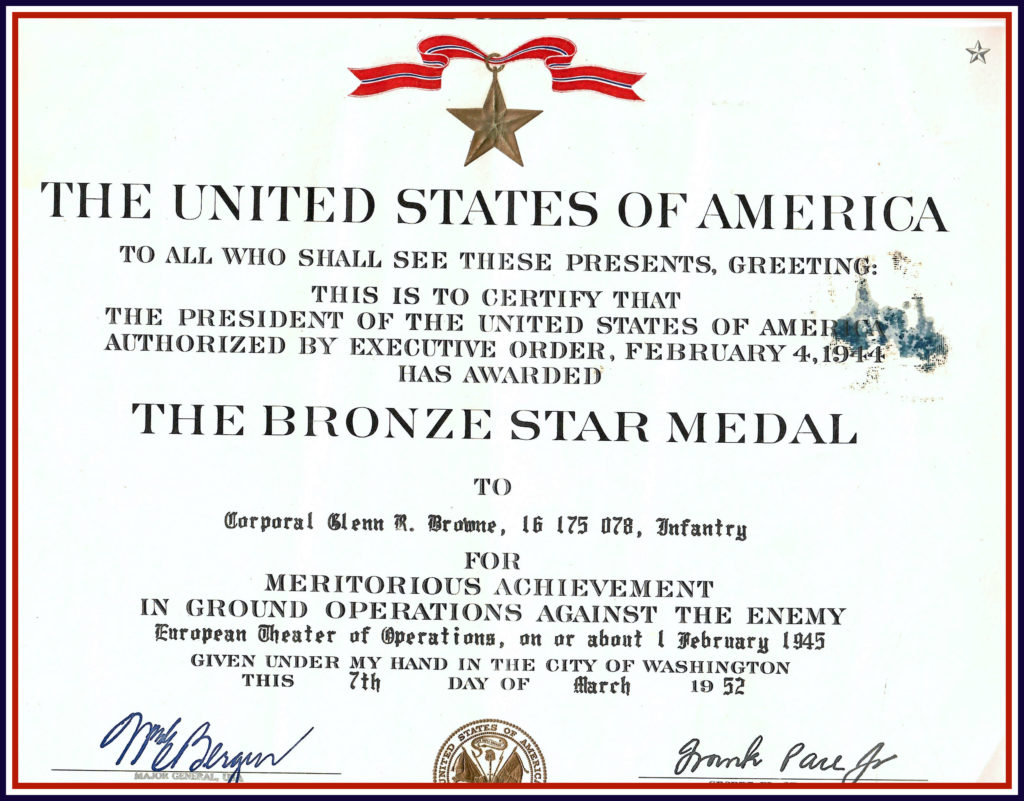

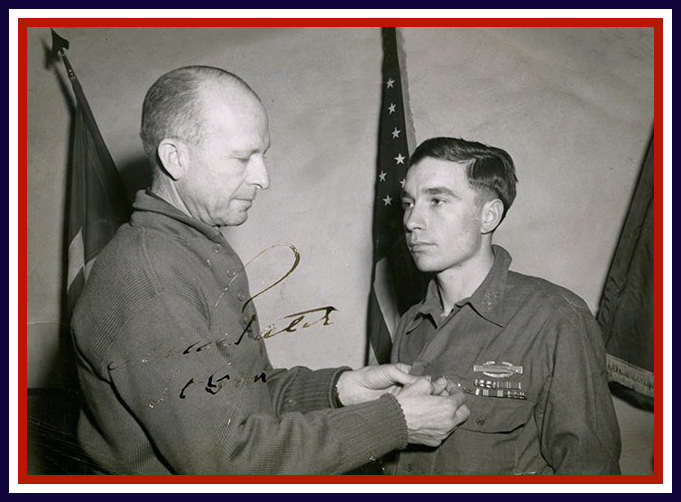

Le caporal Glenn R. Browne a reçu une médaille de l’étoile de bronze pour son service dans la campagne.

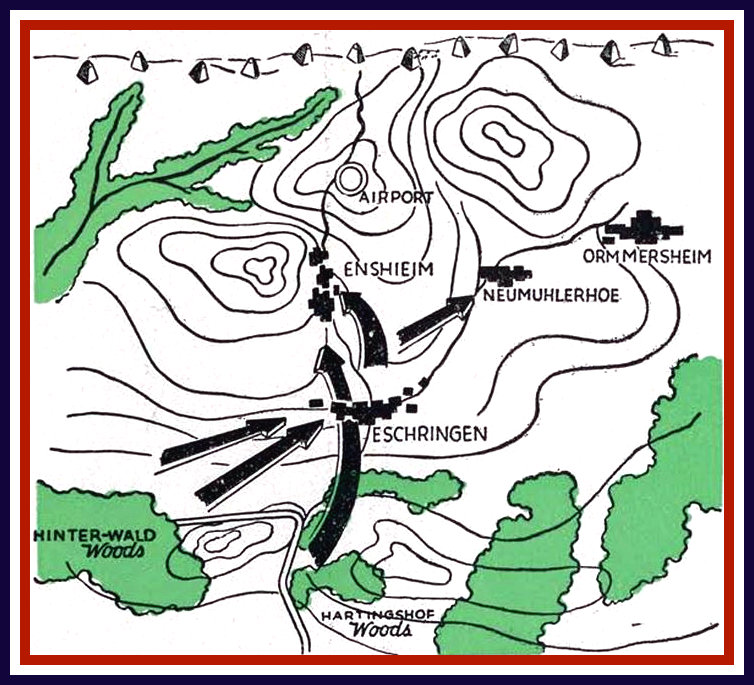

Le 25 avril 1944, alors que la guerre touchait à sa fin, Browne écrivit une longue lettre de quatre pages à ses parents, qui n’a peut-être jamais été postée, mais qui décrit une attaque sur la ville d’Ensheim près de la ligne Siegfried le 17 mars 1944.

Il comprenait une carte et les détails du bombardement. Une copie numérisée de la lettre se trouve sur la page Browne Bio Source.

Avant le jour de la Victoire en Europe, Browne a passé du temps à l’hôpital en raison d’une pneumonie, puis s’est préparé à être transféré sur le théâtre du Pacifique à la fin de la guerre. Il a été démobilisé le 8 février 1946.

Après son retour à Hoopeston après la guerre, Browne s’inscrit à The Citadel, le collège militaire de Caroline du Sud à Charleston, en Caroline du Sud, suivant les traces de son frère aîné Sam.

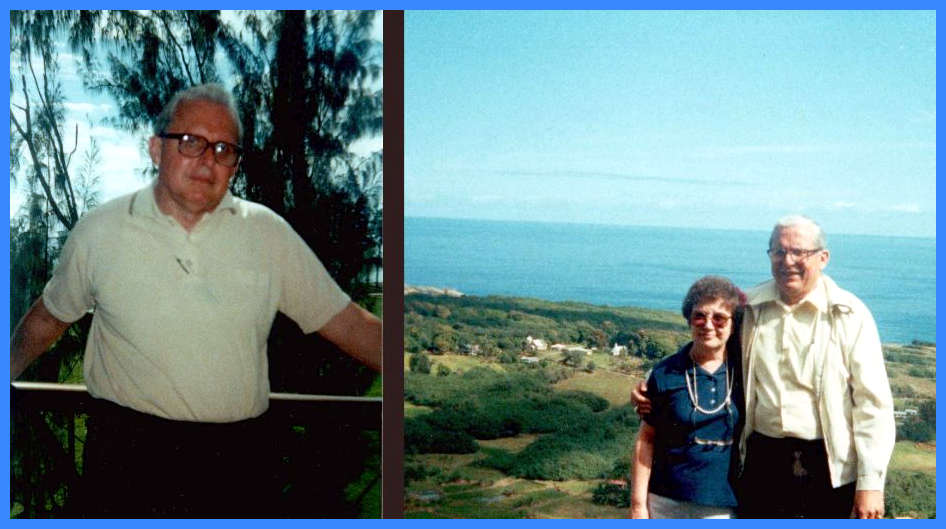

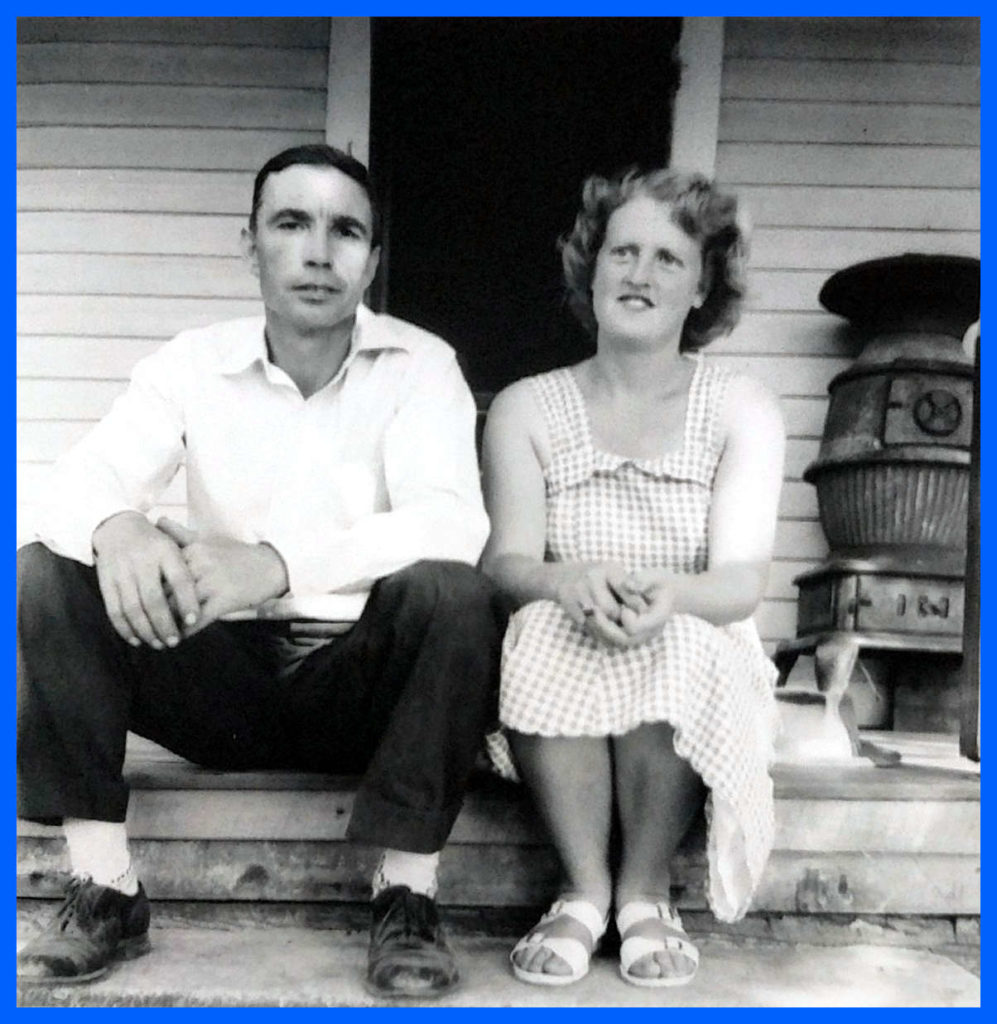

Après avoir obtenu un diplôme en administration des affaires à la Citadelle, il a accepté un poste de trésorier à la Milford Canning Company, dans la ville voisine de Milford, dans l’Illinois. Glenn R. Browne Jr. a épousé Clara Jean Burtis de Hoopeston, Illinois, le 7 janvier 1951, à Earl Park, Indiana, dans la maison du beau-frère et de la sœur de la mariée.

Le couple a eu trois enfants alors qu’il résidait à Hoopeston.

Neil est né en 1952 ; Murray est né en 1955 et Kay est né en 1958. Browne a suivi deux ans de cours du soir et s’est rendu à Chicago avant d’obtenir une maîtrise en administration des affaires de l’Université de Chicago.

En 1960, la famille a construit une maison sur un terrain de deux acres juste à l’extérieur du village de Milford et Browne est resté à la Milford Canning Company pendant toute sa carrière professionnelle avant de prendre sa retraite pour des raisons de santé en 1984.

Dernières années…

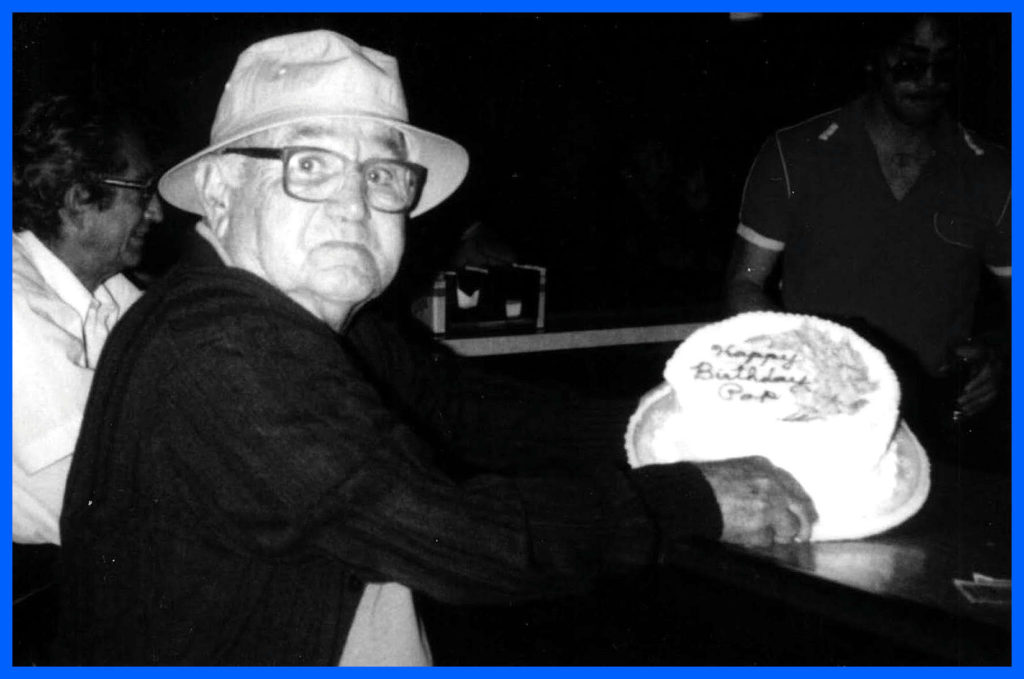

Glenn R. Browne a reçu un diagnostic de leucémie à l’hiver 1983-1984. Il est entré en rémission à l’été 1984 et à l’automne 1984, il a pris sa retraite avec une pension complète. Pendant son séjour à la clinique Carle de Champaign, Jean est restée avec lui tous les soirs. Au début de 1985, Glenn et Jean sont allés avec leurs meilleurs amis à Hawaï.

Malheureusement, peu de temps après leur retour du voyage, son cancer est revenu. Une autre série de chimiothérapies l’affaiblit au point qu’il meurt le 19 mars 1985 à l’âge de 59 ans.

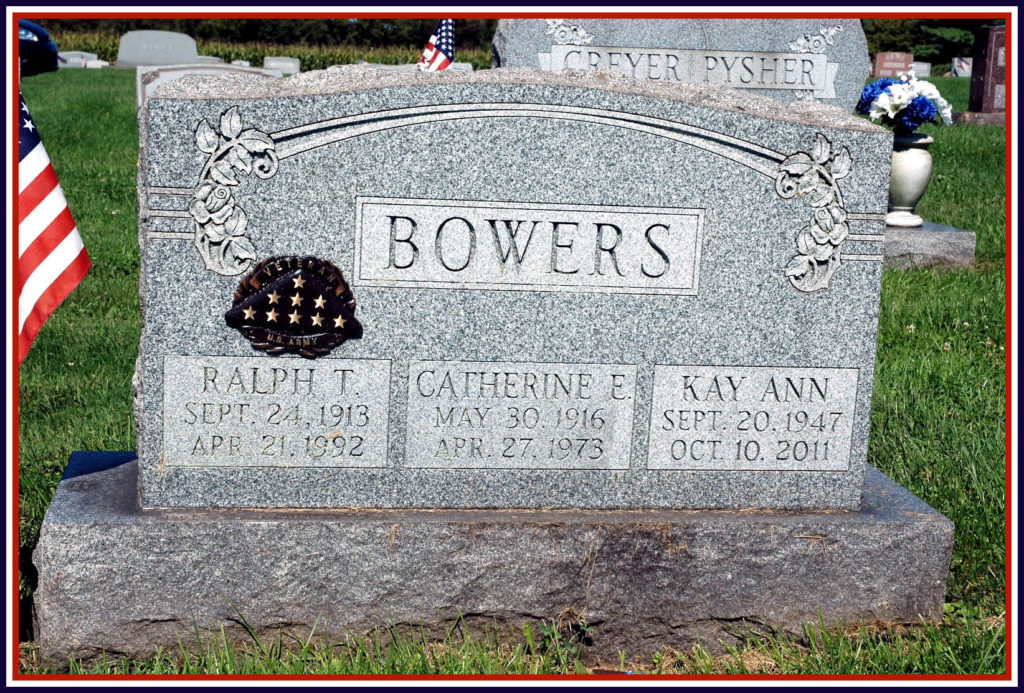

Les funérailles ont eu lieu à la maison funéraire Brown-Alkire à Hoopeston et Glenn R. Browne a été enterré dans le paisible cimetière Maple Grove à l’extérieur de Hoopeston.

Post-scriptum…

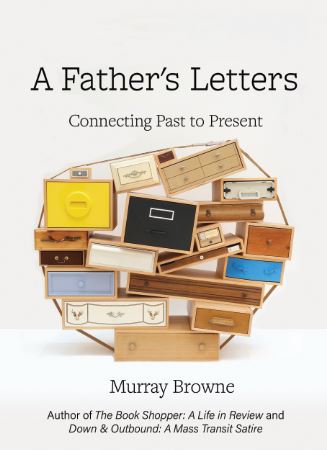

En 2023, le seul membre survivant de la famille, Murray Browne, a écrit et publié A Father’s Letters : Connecting Past to Present. Dans ce petit livre, Browne examine les lettres que Glenn R. Browne a écrites à ses parents pendant qu’il était dans le service, de sa formation de base jusqu’à son retour à la maison. La plupart d’entre elles sont des lettres courtes et écrites comme des V-Letters. Dans les années 1970 et 1980, Browne a également écrit des centaines de lettres sur son fils Murray, à partir de l’époque où Murray était un jeune homme à l’université et jusqu’à sa mort prématurée. À la retraite, Murray a passé au peigne fin les lettres pour revoir et mieux comprendre son père.

En 2025, Murray a apporté deux exemplaires de son livre au Musée Mémorial du Combat de Colmar et a rencontré les conservateurs du musée qui l’ont encouragé à monter cette exposition.

Pour la disponibilité de ce livre. Visitez le site de l’auteur à l’adresse murray-browne.com

website : https://thebookshopper.typepad.com/blog/glenn-r-browne-jr-1925-1985.html

Nous remercions très sincèrement Murray Browne pour la rédaction et le partage de l’histoire de son père afin que nous puissions lui rendre hommage ainsi qu’à ses camarades du 254th régiment d’Infanterie de la 63ème Division d’Infanterie qui a participé à la libération de notre région.

Nous ne les oublions pas!

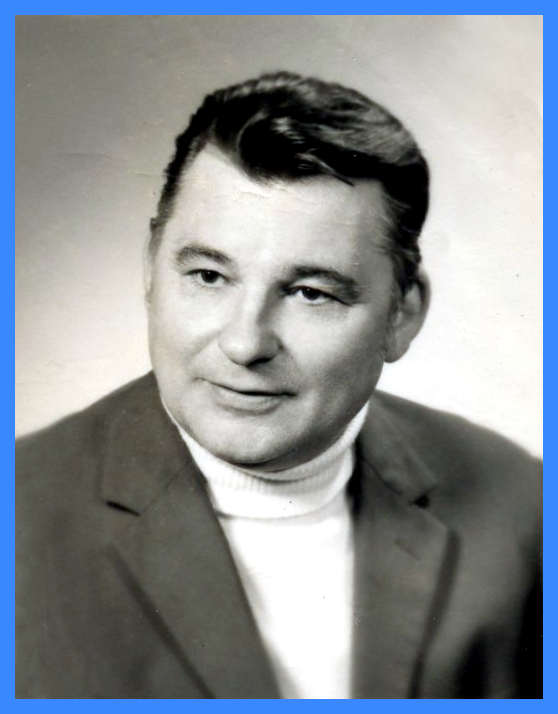

Charles Henri ZAEH 1921 – 1991

Il est né le 27 juin 1921 à Dampierre-les-Bois près de Montbéliard dans le Doubs (25).

Il est le fils de Henry Zaeh qui est ouvrier dans une usine et de Louise Adèle Liepert.

Il obtient son certificat d’étude à 14 ans.

Il se marie avec Marie Margueritte Bohlinger (née le 30 mars 1922) le 20 décembre 1941.

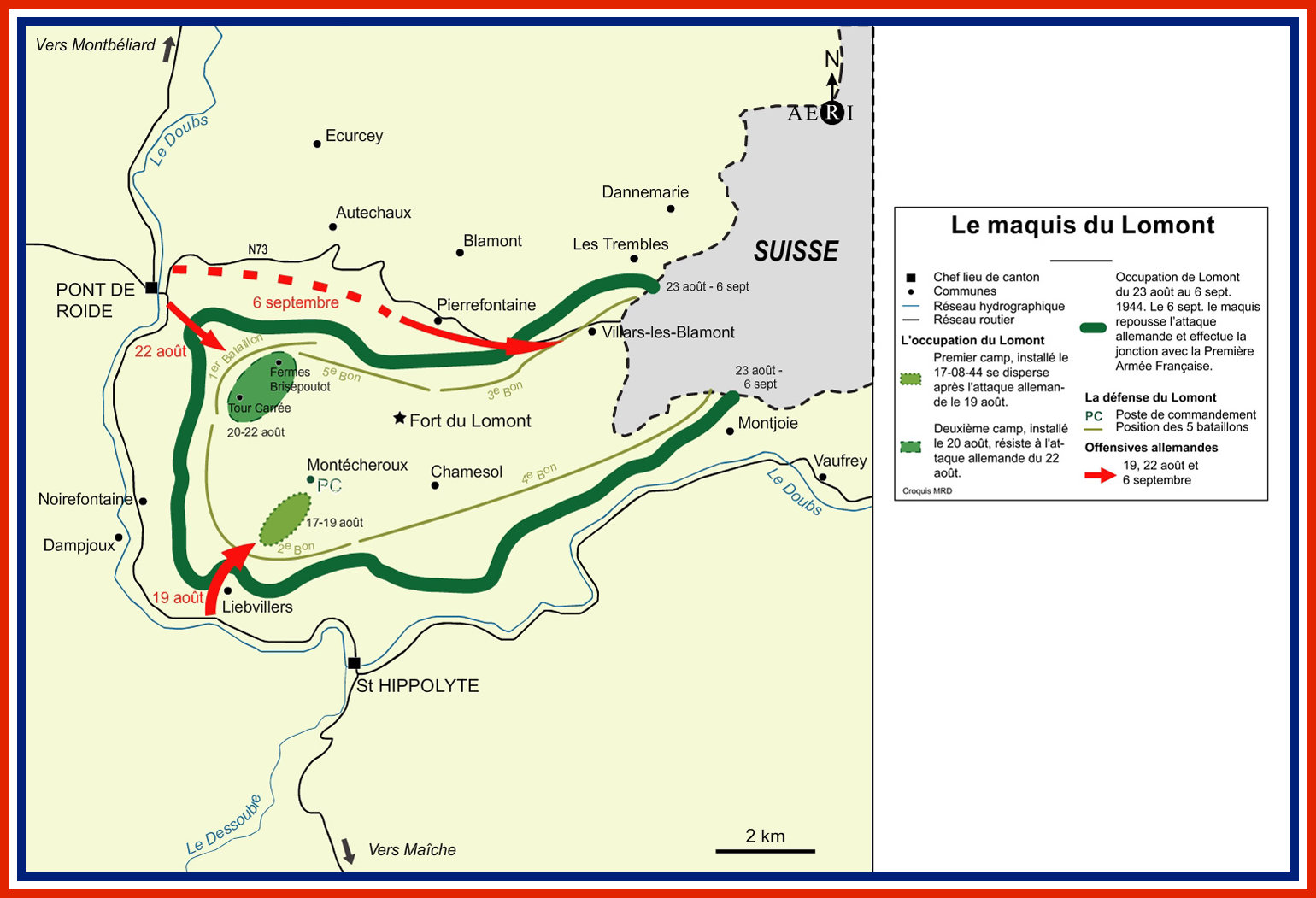

En 1944, Charles rejoint le maquis de Lomont sur le plateau de Montécheroux et participe aux combats d’août et début septembre 1944.

NB : La Résistance, consciente des particularités du Lomont, choisit d’y installer, dans le courant de l’année 1944, un maquis. Elle investit la partie nord de la chaîne du Lomont, connue sous le nom de plateau de Montécheroux. C’est une place forte naturelle qui est facilement défendable puisqu’elle est ceinte à l’ouest par des falaises et seul de rares passages permettent l’accès au plateau du Lomont. Proche de la Suisse, il domine le Pays de Montbéliard. Le maquis est idéalement situé à quatre-vingt-kilomètres de Besançon, vingt-deux kilomètres de Montbéliard et quinze kilomètres de Saint-Hippolyte. En 1947, le général Béthouart, commandant du 1er Corps d’Armée de la 1ère Armée Française écrivait au sujet de ce maquis : « Le Lomont, fut la clef du Pays de Montbéliard, la porte de la Trouée de Belfort et de l’Alsace, la route versle Rhin ».

1Après la libération de Pont-de-Roide le 12 septembre, le maquis du Lomont est officiellement dissous le 15 septembre 1944.

La majorité des groupes-francs s’engage alors au R.I.C..M.

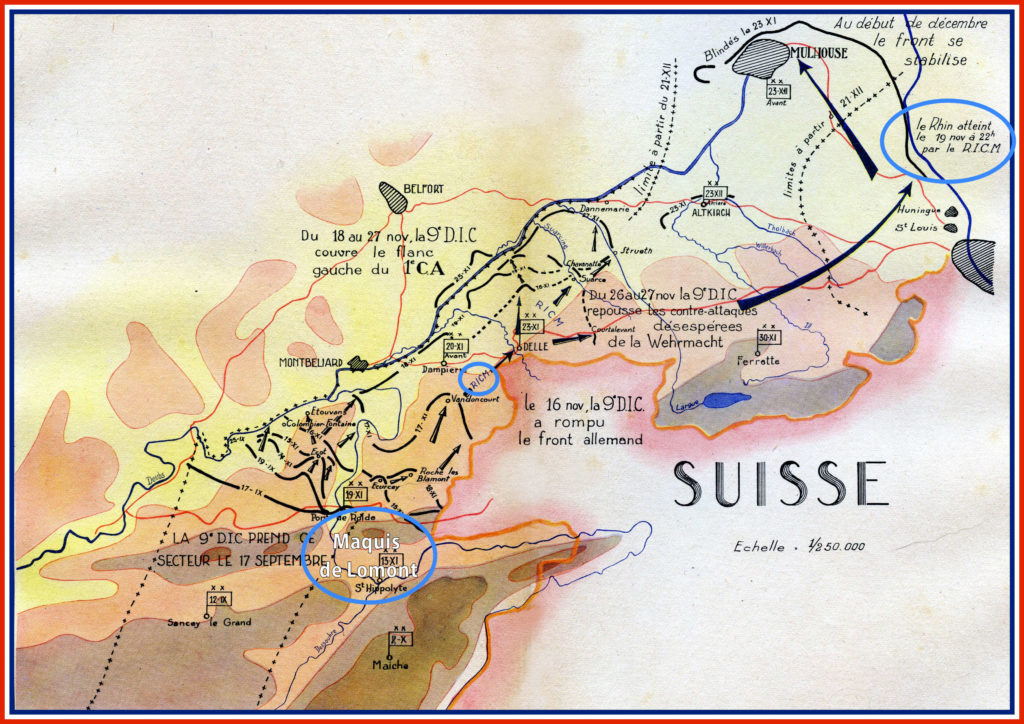

Le 21 septembre 1944, Charles s’engage volontairement au Régiment d’Infanterie Colonial du Maroc (R.I.C.M.) de la 9ème Division d’Infanterie Coloniale (9ème D.I.C.).

Charles Zaeh, comme l’ensemble de ses camarades du RICM, obtient le port permanent de la double fourragère aux couleurs de la Légion d’Honneur et de la Croix de Guerre suite à la citation à l’ordre de l’Armée de son Régiment, qui s’est distingué depuis son débarquement en Provence le 28 août 1944 jusqu’aux combats de Habsheim et de l’île Napoléon du 24 novembre 1944.

Le R.I.C.M. est le premier régiment à atteindre les bords du Rhin. C’est l’aspirant Delayen qui trempe dans le fleuve le fanion de son escadron à Rosenau le 20 novembre 1944. Charles est blessé ce même jour à la cuisse gauche par un éclat d’obus.

Pour sa participation aux combats de Haute-Alsace il a droit également au port permanent de la Distinguished Unit citation américaine.

De retour de convalescence il participe à la fin de la campagne d’Alsace. La 9ème DIC est citée à l’ordre de l’Armée pour son action, lors de l’offensive finale qui débute le 20 janvier 1945 pour réduire définitivement la poche de Colmar.

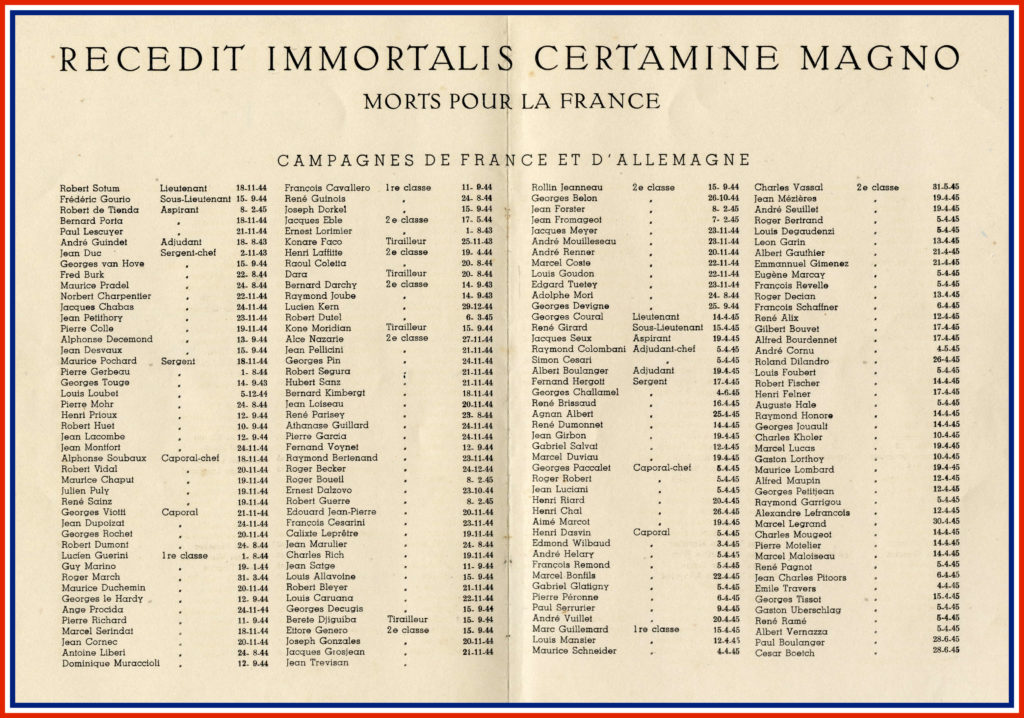

La campagne de libération du territoire national coûte la vie à 54 soldats (dont 2 officiers) et cause 143 blessés (dont 6 officiers).

Après une période de repos il franchit le Rhin avec son unité pour entrer en Allemagne.

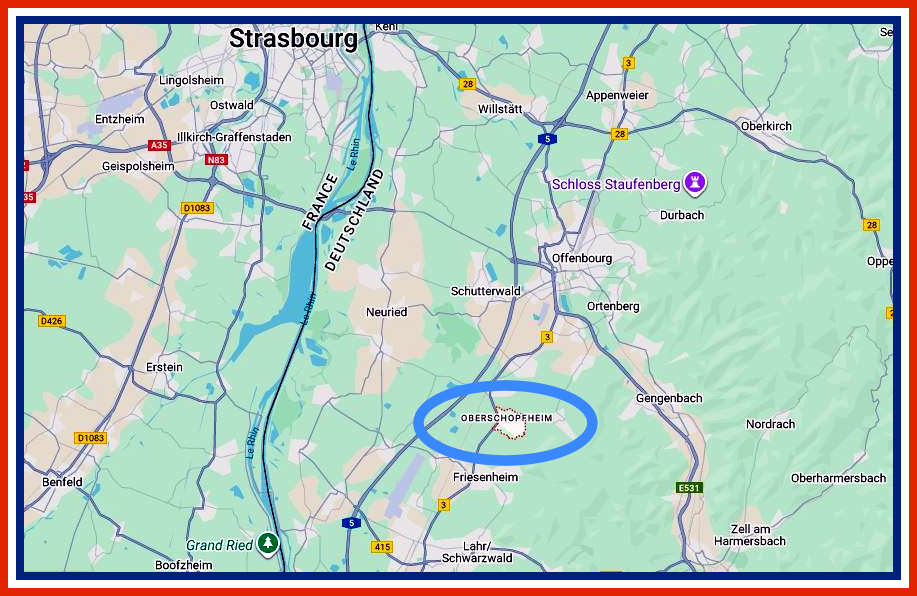

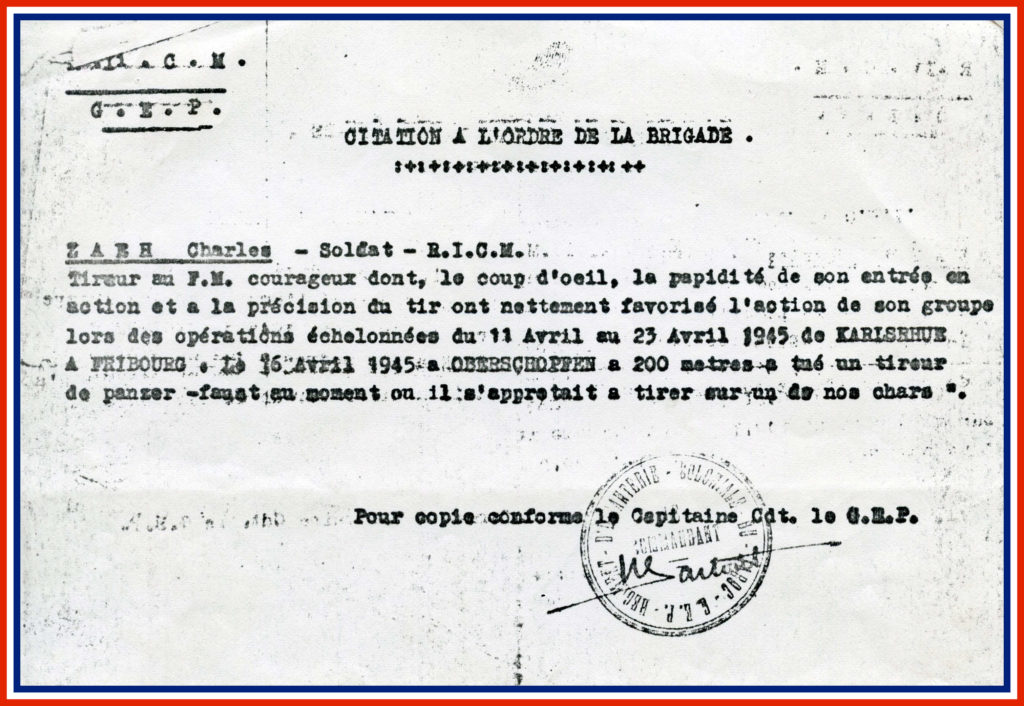

Pour sa bravoure au combat Charles est cité à l’ordre de la Brigade lors de la campagne d’Allemagne :

« Tireur au F.M. courageux dont le coup d’œil, la rapidité de son entrée en action et à la précision du tir ont nettement favorisé l’action de son groupe lors des opérations échelonnées du 11 avril au 23 avril 1945 de Karlsruhe à Fribourg. Le 16 avril 1945 à Oberschopfen (Oberschopfheim en réalité), à 200 mètres, a tué un tireur de panzerfaust au moment ou il s’apprêtait à tirer sur un de nos chars ».

Cette citation est accompagnée de l’attribution de la Croix de Guerre 1939-1945 avec étoile de bronze et palme.

Il est démobilisé et rayé des contrôles de l’armée le 5 janvier 1946.

Charles ZAEH est titulaire de : :

La Médaille Militaire.

La Croix de Guerre 1939-1945 avec étoile de bronze et palme.

La Médaille des Blessés.

La Distinguished Unit Citation.

La Croix du Combattant Volontaire 1939-1945.

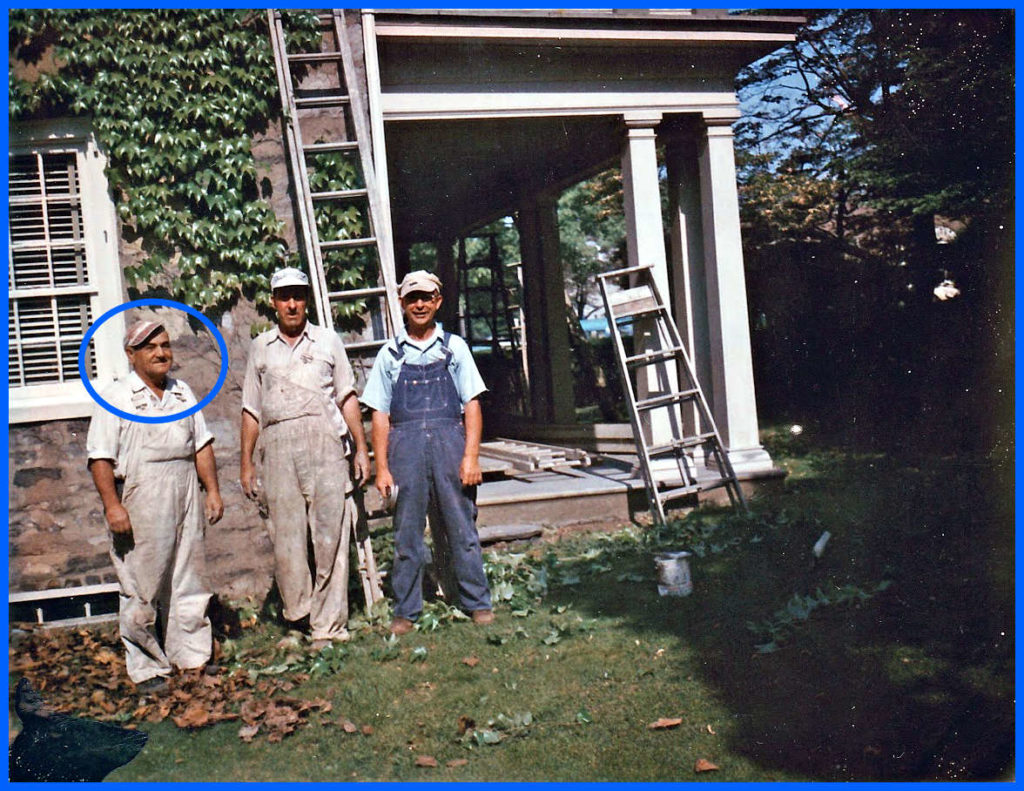

De retour à la vie civile il est commerçant, puis propriétaire d’un Hôtel-restaurant devant les, usines Peugeot de Sochaux-Montbéliard. 120 ouvriers viennent tous les midis se restaurer chez lui. Après les évènements de mai 1968 et dans le cadre de l’agrandissement de l’usine Peugeot, son établissement est racheté. Charles reprend cette même année la gérance du snack bar de la piscine de Sochaux.

De son union avec Marie Margueritte naissent deux enfants : Jacques en septembre 1944 et Marie-Chantal en 1955.

A côté de ses activités professionnelles, il entraîne les jeunes au sein du club de Football de l’U.S. Sochaux Football pendant une dizaine d’années.

Il termine sa carrière professionnelle avec la gérance du bar-restaurant du lac de la Seigneurie à la Chapelle-sous-Rougemont dans le territoire de Belfort (90).

A sa retraite, une de ses passions est d’aller chaque hiver au Maroc avec sa chère épouse.

Suite à un cancer, ils s’établissent près du domicile de leurs enfants à Exincourt (25).

Charles décède à Montbéliard le 31 mai 1991 à l’âge de 70 ans.

Il est rejoint pour l’éternité par sa chère épouse le 9 avril 2002.

Nous remercions très sincèrement sa fille Marie-Chantal pour le partage de son histoire familiale et la donation des affaires personnelles de son père afin que nous puissions lui rendre l’hommage qu’il mérite. ainsi qu’à ses camarades du R.I.C.M.

Pour en savoir plus sur le Maquis de Lomont :

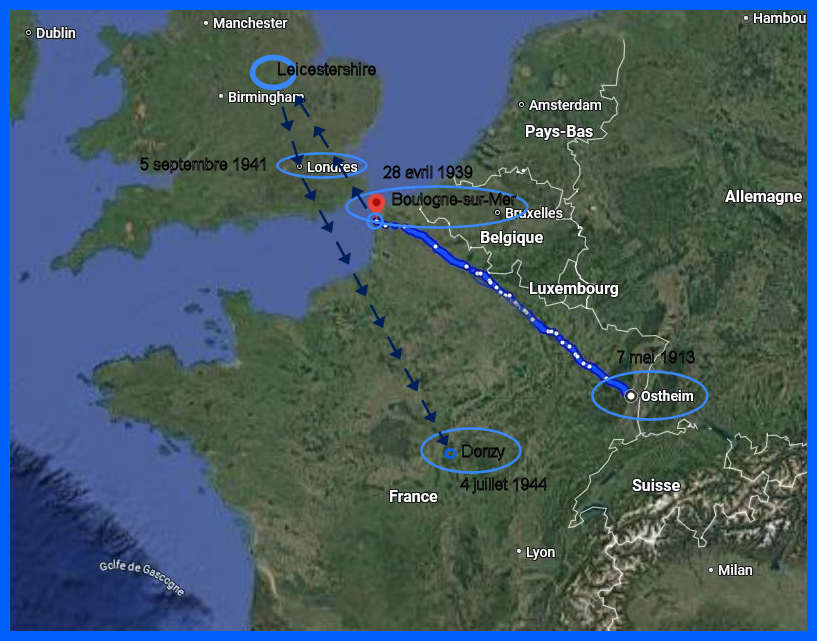

Adrienne Germaine HEIM 1913 – 2005

Germaine est née à Ostheim, dans le Haut-Rhin, le 17 mai 1913.

Elle est la fille d’Adolphe Heim et de Frédérique Berchandu habitant à Beblenheim(68) dans le vignoble alsacien.

Nous n’avons pas d’information concernant son enfance et sa vie avant guerre.

Elle embarque sur un navire à Boulogne-sur-Mer (62) et arrive le 28 avril 1939 en Angleterre , où elle trouve un emploi de gouvernante dans le Leicestershire.

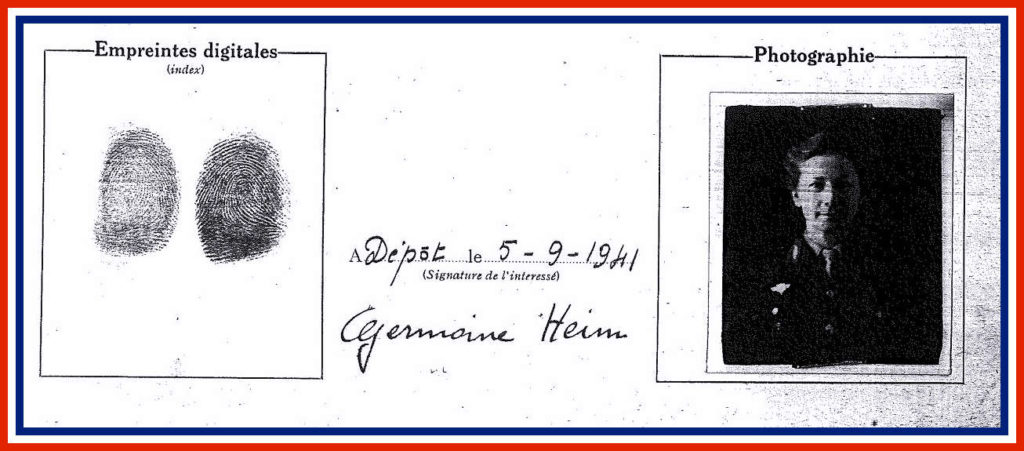

Elle s’engage volontairement pour toute la durée de la guerre dans les Forces Françaises Libres le 5 septembre 1941 (acte d’engagement n°1790D) à Londres.

Elle est titulaire de la carte d’identité des Forces françaises Libres n° 6993.

Elle est affectée au centre d’accueil du bureau de recrutement de Londres le 1er octobre 1941, en qualité de secrétaire à Pembrolec Lodge(GD-W8).

Le 1 janvier 1943, elle est nommée au grade de caporal.

A 30 ans, elle est « identifiée » comme pouvant devenir un agent potentiel de la France Libre et est mutée au Bureau central de renseignements et d’action (BCRA) de Londres le 1er octobre 1943.

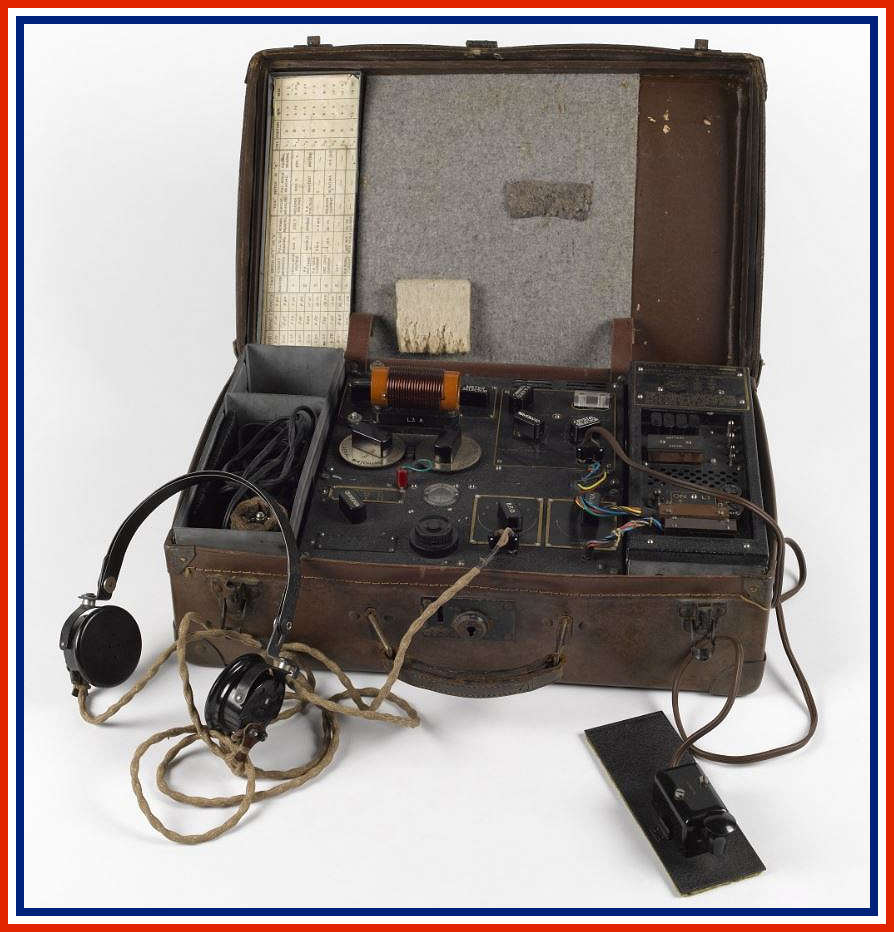

Elle est membre du Corps Auxiliaire Féminin français dans la section RF (créée en 1941, la section RF recrute des agents français afin de réaliser des opérations coordonnées entre la France libre (BCRA) et le Special Operations Executive (SOE) britannique en France.

Du 10 novembre 1943 au 15 juin 1944 elle suit le stage très sélectif de « Radio et sécurité ».

Elle obtient le brevet parachutiste français n°5041.

Dans l’évaluation de son instructeur, on peut lire :

« Elle est intelligente, pragmatique, très observatrice et pleine d’imagination. Elle possède la mentalité et les vertus d’une jeune guide scout efficace. Elle brille lors d’exercices de mise en pratique Elle manque néanmoins de ruse et de savoir-faire dans ses rapports avec autrui. Elle est très enthousiaste, a travaillé dur et est physiquement forte et énergique Elle a une forte personnalité ainsi qu’une forte volonté. Elle est, cependant, assez immature. Sa façon de se maquiller laisse transparaître son côté adolescent. C’est une personne agréable et joyeuse. Elle a beaucoup d’entregent et serait appréciée en société.”

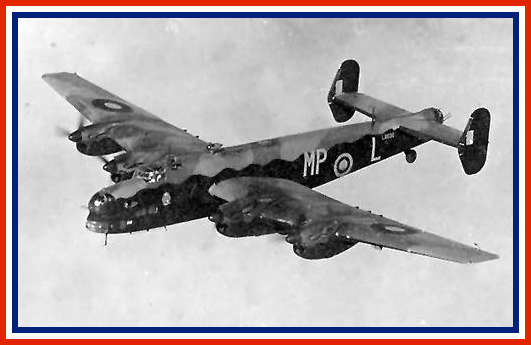

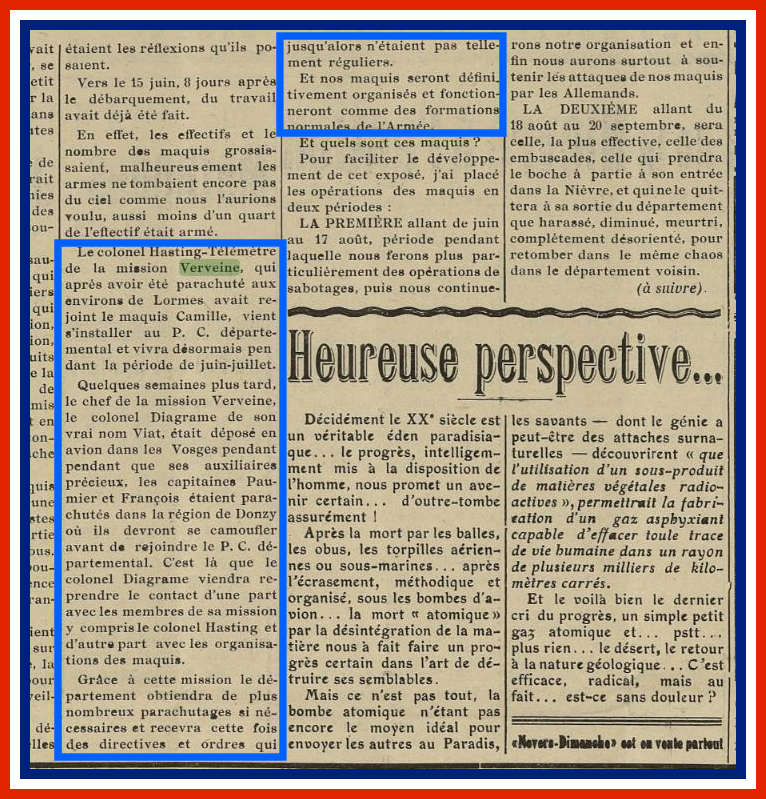

Volontaire pour sa première mission, Germaine Heim alias « Danubien » (elle a 32 ans) est parachutée en France, toujours occupée par les Allemands, d’un bombardier Halifax anglais, le 4 juillet 1944 à proximité de Donzy, dans la Nièvre, en qualité de chargée de mission de 3ème classe (agent P2), grade assimilé à celui de sous-lieutenant, pour travailler au sein du réseau « PERIMETRE ».

Elle assure la fonction de radio (Transmission-action) pour la mission « VERVEINE »(n°107.529) dirigée par le Colonel Viat et elle est nommée chargée de mission de 2ème classe, grade assimilé à celui de lieutenant, le 15 septembre 1944.

Une fois la mission accomplie elle rejoint Paris le 29 septembre 1944 et intègre la Direction Générale des Etudes et des Recherches(DGER).

Toujours comme chargée de mission de 2ème classe (lieutenant) elle part en mission en Belgique du 6 novembre 1944 au 20 février 1945, date à laquelle elle rentre à Paris.

Du 17 avril au 5 juin 1945 elle participe à la mission « HUMBERTO », puis rentre à nouveau à Paris le 6 juin 1945.

Elle est nommée dans le corps des Assimilés Spéciaux pour les territoires occupés en Allemagne, au grade d’attaché de 1ère classe et est mutée au Gouvernement militaire de la zone française d’occupation.

Elle est rayée des contrôles de l’armée d’active à Paris le 20 octobre 1946.

Pour son courage et son engagement elle est citée à l’ordre de l’Armée qui comporte l’attribution de la Croix de Guerre 1939 – 1945 avec palme (nous n’avons malheureusement pas le détail de cette citation).

Elle est également titulaire de la Croix du combattant Volontaire.

Par décret du Président de la République du 31 décembre 1998, elle est promue au grade de Chevalier de la Légion d’Honneur.

Elle décède à l’âge de 92 ans le 1er novembre 2005 à Maxéville en Meurthe-et-Moselle (54).

Nous vous remercions pour votre engagement total au service de la France et nous ne vous oublierons pas!

Sincères remerciements à Claude Herold pour la découverte et le partage du dossier de germaine Heim et à Gaston Erlom pour son expertise.

sources :

SHD Vincennes

site https://www.francaislibres.net/liste/fiche.php?index=73745

« Elles ont suivi de gaulle » de Sébastien Albertelli aux éditions Perrin.

Marcel BOSCHER 1922 –

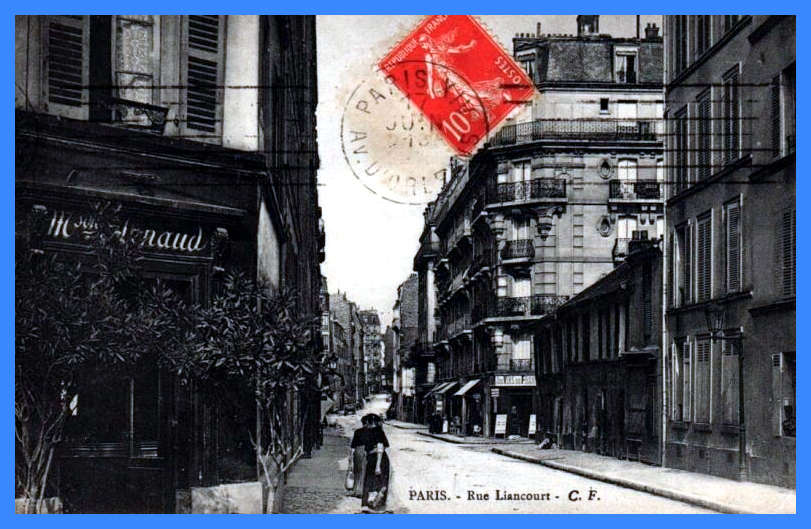

Marcel Boscher est né le 1er janvier 1922 rue liancourt dans le 14ème arrondissement de paris(75).

Après sa naissance ses parents s’établissent à La Plaine Saint–Denis. Son père travaille au Gaz de Paris comme poseur de voies (à l’endroit actuel où se trouve le Stade de France). Il a un frère, Roger né le 24 février 1926 à Saint-Denis. Lors de sa naissance Marcel va habiter quelques temps chez ses grands-parents qu’il adore. A 5 ans il intègre le Patronage de la Mutuelle au sein de laquelle, grâce au curé Raoul Doucet il pratique du foot, du basket, du croquet et de la bicyclette. Marcel se souvient y avoir chanté « La Paimpolaise » en costume breton. En 1931 lors de l’inauguration de l’église il est habillé en Louveteau pour la haie d’Honneur. Chaque dimanche il chante à l’église (c’est là que se développe son amour pour le chant) ainsi qu’aux différentes fêtes religieuses comme la messe de minuit de noël. En 1936 Marcel assiste au congrès des louveteaux et des scouts (25 000 venus de toute la France) au Parc des Princes en présence de Lord Baden Powel, fondateur du scoutisme.

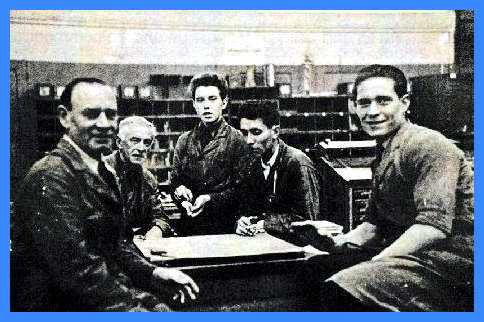

C’est lors d’une visite ,avec le Patronage, de l’imprimerie de la bonne presse rue Bayard à paris qu’est très certainement né son intérêt pour l’imprimerie. Marcel obtient vers l’âge de 12 ans son certificat d’études (une de ses matières préférée est la musique). Par la suite il intègre une école qui dépend de la Chambre de Commerce de Paris sise 247 Avenue Gambetta près de la Porte des Lilas où il obtient un certificat d’aptitude; il est deuxième de la classe comme typographe (il aligne les lettres et signes un à un dans un composteur à raison de 1000 à 1200 signes à l’heure).

Il se lance alors dans la vie active et enchaîne divers emplois dans l’imprimerie : de 1937 à 1938 à l’imprimerie Centrale rue Erard Paris 12, de 1938 à 1939 dans l’imprimerie « Pax et Labor » à Vanves, du 1 mars au 15 novembre 1939 à l’Ets Busson Paris 18. Puis comme garçon de magasin de fin 1939 à avril 1940 dans la chocolaterie Mary Paris 8.

Après la défaite de juin 1940, Marcel se souvient que ses camarades de patronage qui sont plus âgés que lui, qui ont été appelés pour se battre ont été fait prisonnier pour la plupart …il en a pleuré!

Début août 1940, pour éviter d’être au chômage, son père lui trouve un emploi à l’Hôtel du Grand Cerf à Saint-Denis qui se trouve à côté de la basilique et où il est garçon de comptoir et caviste, payé au pourboire. Alors que les Allemands occupent l’Hôtel, il se rend avec Pierre le fils des patrons au sous-sol pour écouter « Radio-Londres »

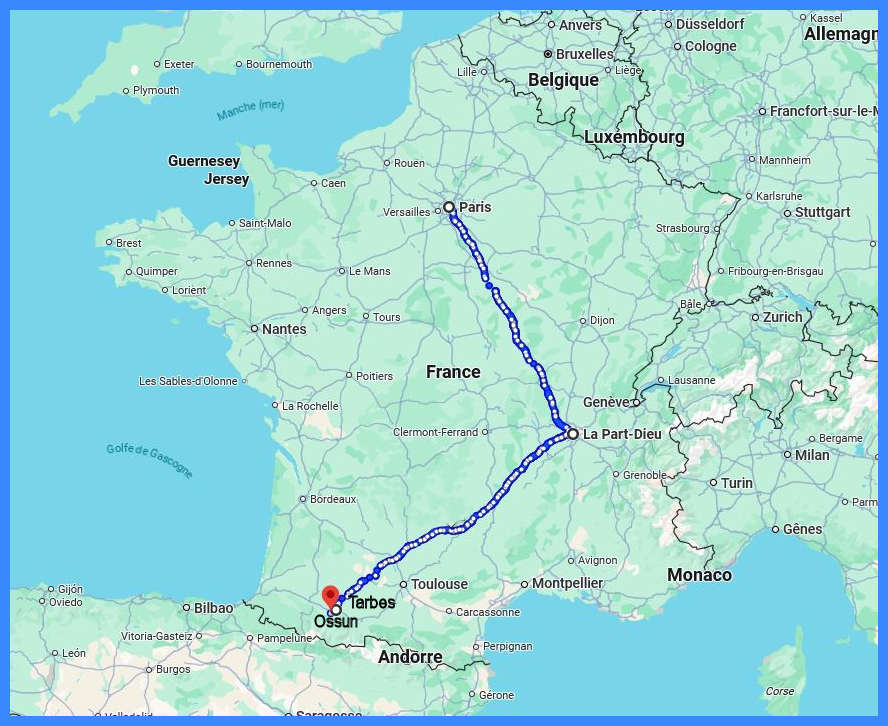

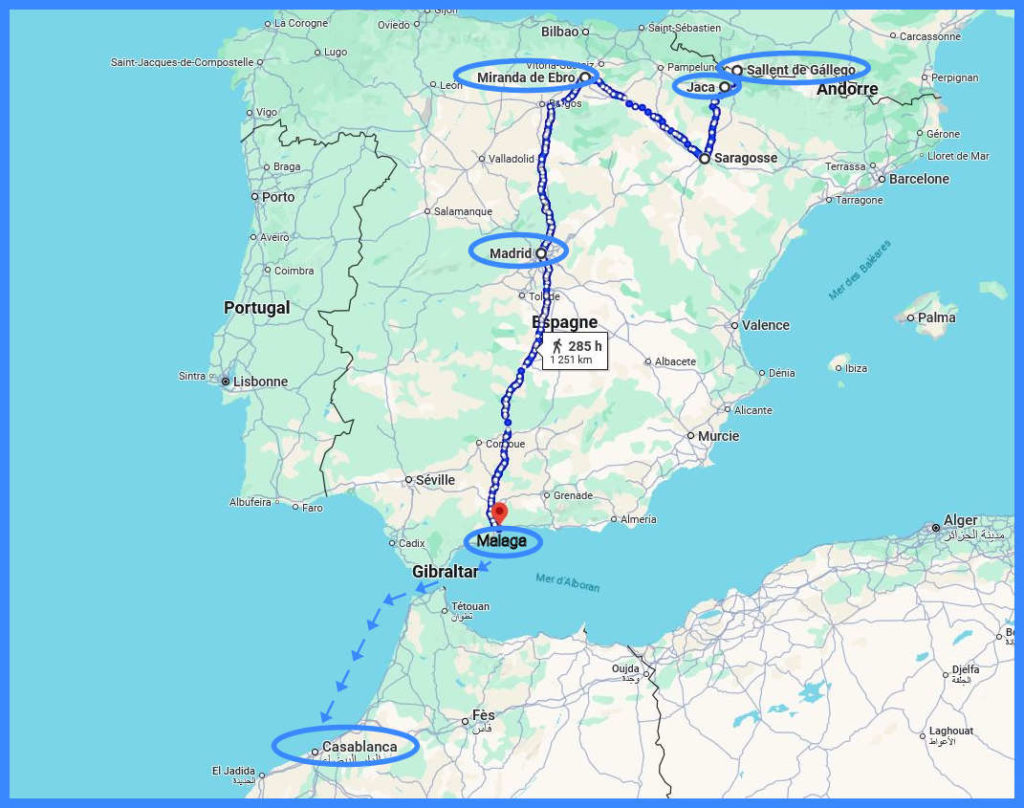

Un ancien commandant, Gaston Tessier, incite Marcel à Rejoindre Rabat au Maroc pour s’engager dans les « Chasseurs d’Afrique ». Après l’accord de sa maman qui avait connu la dure occupation dans le nord de la France pendant la première guerre mondiale, il rejoint Lyon après avoir franchit la ligne de démarcation.

Une farouche volonté l’anime pour reprendre le combat contre les allemands et libérer son pays. Au camp de la Guillotière, des officiers le dissuadent de rejoindre l’Afrique du Nord .

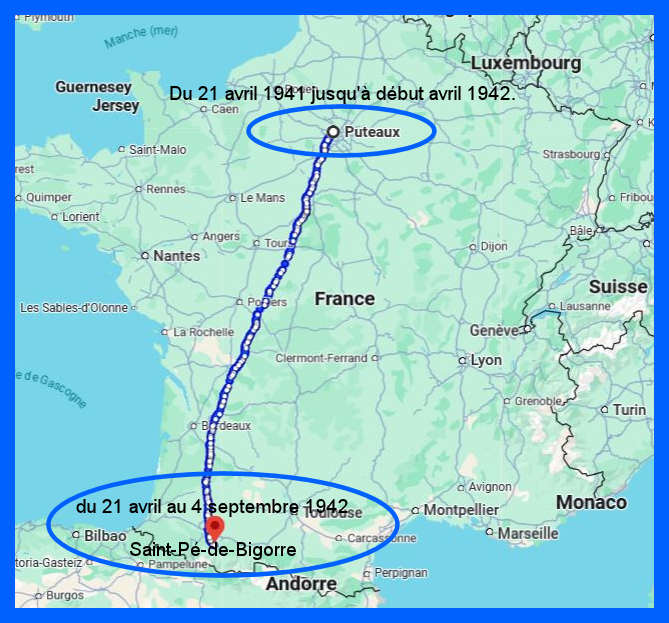

Marcel s’engage alors au 2ème Régiment à cheval(2ème Hussard) de Tarbes le 2 octobre 1942. Le 11 novembre 1942 l’armée allemande franchit la ligne de démarcation suite au débarquement américains en Afrique du Nord le 8 novembre 1942 (opération « Torch »).

Il est démobilisé le 27 novembre 1942 et décide de ne pas rentrer à Paris mais de rejoindre avec d’autres camarades la ferme du Régiment sise à Ossun (à 20kms de Tarbes) dans les Hautes-Pyrénées, qui est tenue par l’adjudant Maurice Martin. Marcel y retrouve un camarade qui s’appelle Robert Martin. Pendant 6 mois ils cultivent du maïs, des topinambours, des rutabagas qui sont destinés aux collectivités locales.

Début juin 1943, Marcel reçoit sa convocation pour le service obligatoire du Travail…il est hors de question pour lui de travailler pour l’Allemagne nazie!

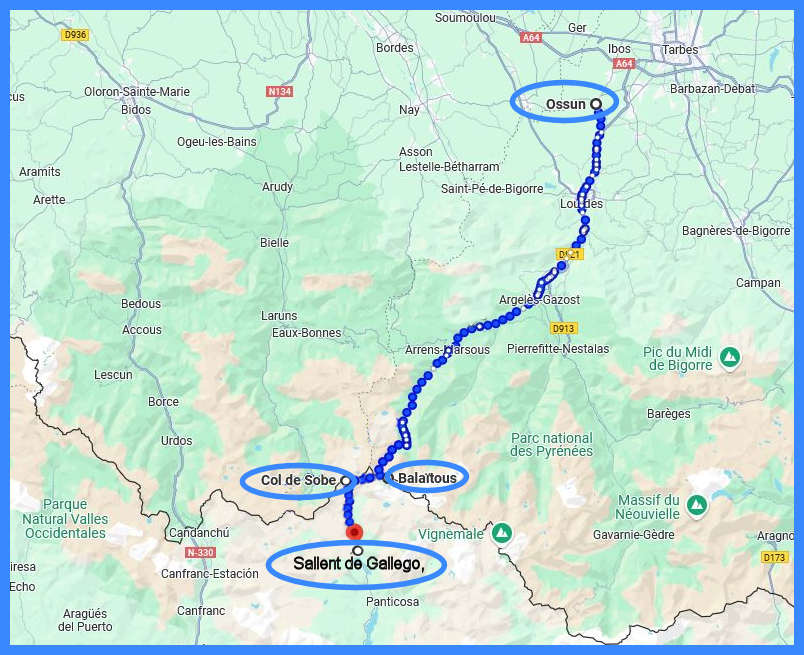

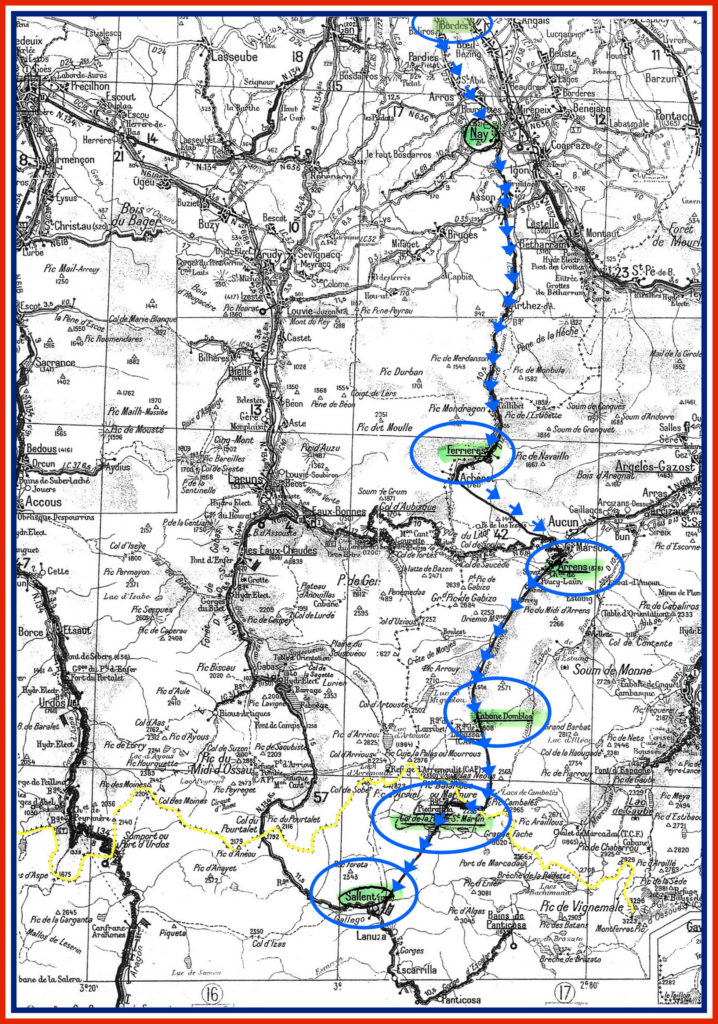

Il convainc deux de ses camarades (Robert Martin & Michel Aquadupo) de franchir les Pyrénées pour se rendre en Espagne. Ils partent le 2 juin 1943 et arrivent au bout après 4 jours d’une traversée épique, en chaussures de ville.

Marcel nous raconte : » Nous n’avions des vivres que pour deux jours, couchions à la belle étoile, buvions l’eau des torrents mais rien ni personne ne pouvait nous arrêter! Nous avons gravi la montagne » Balaïtous » qui culmine à 3144 mètres et arrivés dans un refuge abandonné nous avons compris que nous étions en Espagne grâce aux journaux qui se trouvaient à l’intérieur. Nous atteignons, 12kms plus bas, Sallent de Gallego, accueillis par des femmes espagnoles qui nous offrent du lait ».

La joie intense ressentie par Marcel est de courte durée car les carabiniers espagnols ne vont pas mettre beaucoup de temps pour les interpeller. Ils se retrouvent prisonniers avec une quinzaine d’autres camarades ayant franchit la frontière espagnole. Le chef des carabiniers lui demande par où ils sont passés et n’a pas voulu le croire. Après deux jours de route sur le toit d’un autocar Marcel arrive à Jaca. Menottes aux mains il est conduit dans la prison de la ville où se trouve déjà une cinquantaine de français. Ils sont entassés dans une pièce exigüe dans des conditions très difficiles pendant 1 mois : chaleur du mois de juin, – invasion de poux, punaises, morpions – dorment à même le sol – nourriture faite de bocadillo (morceau de pain) et de potage à base d’huile d’olive non raffinée avec quelques rares légumes. Ils sont ensuite transférés à la prison « modèle » provincial de Saragosse (dorment sur des paillasses), mélangés aux droits communs espagnols. Chaque samedi matin ils entendent les exécutions des Républicains qui chantent « L’internationale » au moment ultime. Le dimanche il assiste à la messe. Fin juillet on leur annonce le départ vers « le paradis des internés » à Miranda de Ebro où se trouve déjà 3000 internés. Marcel « loge » dans la baraque numéro 5 avec des belges. La nourriture y est tout aussi mauvaise et insuffisante. Vu les conditions de vie et sanitaire la majorité attrape la « mirandite » comme l’appellent les prisonniers. Pour atteindre les « toilettes » il fallait passer par les fenêtres et s’y jucher afin d’éviter que la cellule soit jonchée d’excréments… Marcel reste à Miranda quatre longs mois de galère avant d’être échangé contre des sacs de blé dont l’Espagne a besoin. Il est récupéré avec certains de ses camarades par la Croix Rouge Internationale dirigé par Monseigneur Boyer Mas soutient de la France Libre. Marcel sort du camp en novembre 1943 et est logé à Madrid pendant une quinzaine de jours à l’Hôtel des Norte où il a les faveurs de la fille des patrons dixit Marcel. De Madrid il rejoint par train Malaga où il loge dans les arènes de la ville. C’est là qu’il déguste pour la première fois des tapas, du vin de malaga et une paëlla à la valencienne.

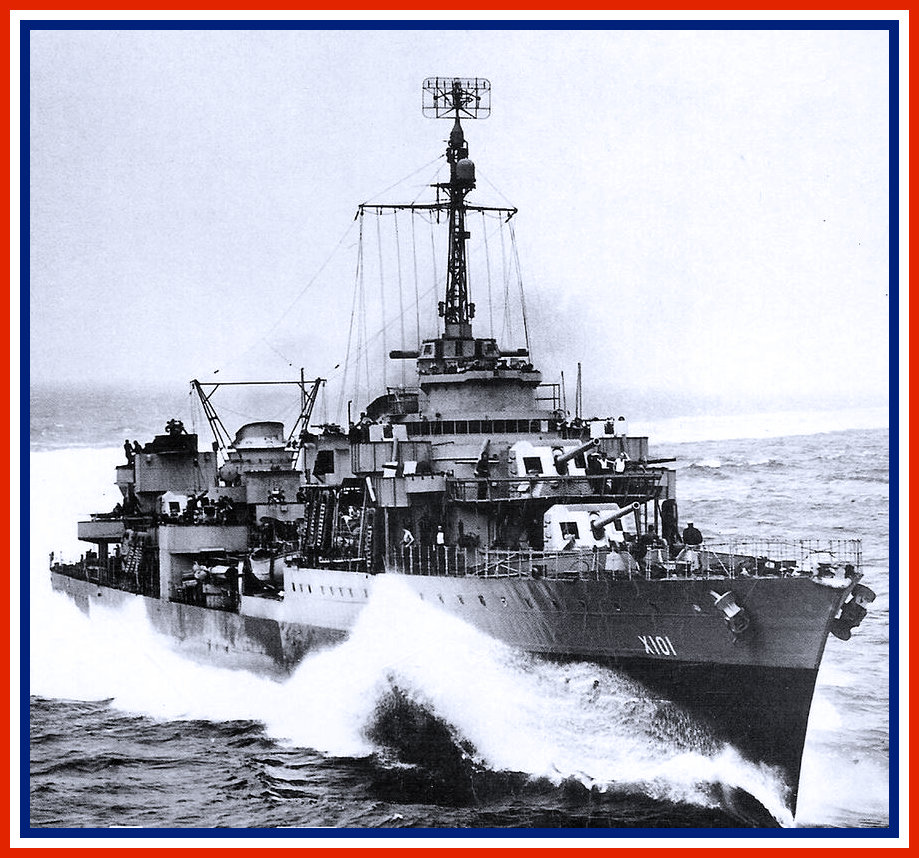

Le 1 décembre 1943 il embarque sur le paquebot « Gouverneur Général Lépine » pour partir en convoi (avec le paquebot « Dugay-Trouin », deux avisos dont l’Annamite ») et rejoindre Casablanca (Maroc) en passant par le détroit de Gibraltar. En cours de traversée il voit des taches d’huile sur la mer certainement dues à un navire coulé par des sous-marins ou l’aviation allemande.

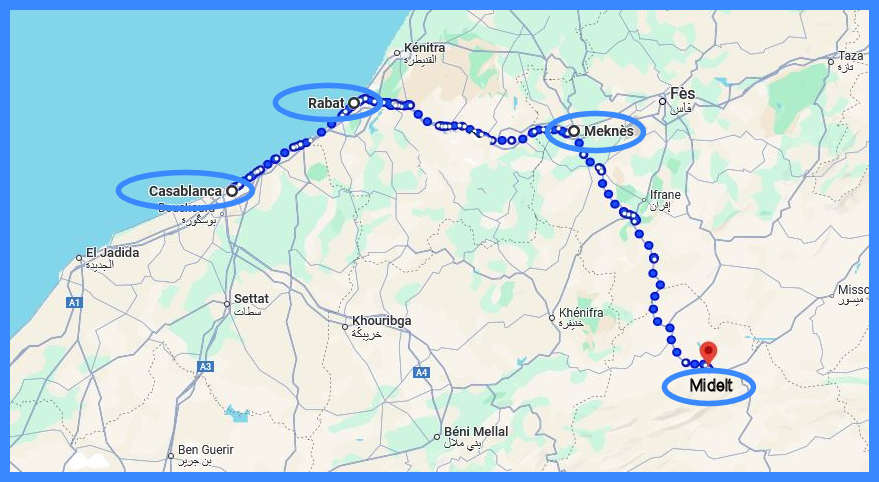

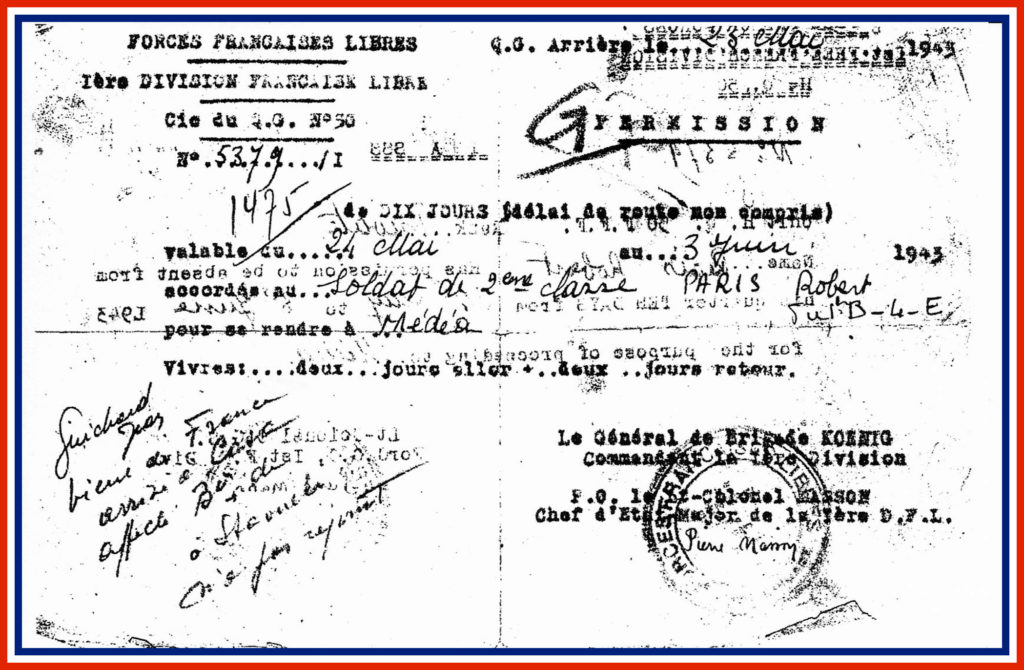

Arrivé à bon port tous les passagers sont accueillis par une « brillante Marseillaise » dixit Marcel. Marcel est ensuite dirigé vers le centre de tri de Médiouna à 15 kilomètres de Casablanca. Etant typographe on lui propose d’entrer à l’imprimerie du journal de Casa ce qu’il refuse catégoriquement…Marcel est là pour se battre et accomplir son devoir! Finalement il est affecté au 5ème Régiment des Spahis Marocains (5ème RSM) stationné à Rabat(Maroc). En janvier 1944 le 5ème RSM devient le 6ème RSM. Marcel se souvient qu’il sont 27 évadés de France dont André Bourlange, Bernard Jourquin, Jean-paul Spatarakis, Michel Aguado…). Il retrouve à Rabat son camarade Robert Martin(qui n’a pas été enfermé dans les geôle espagnoles car il avait moins de 20 ans) qui s’est engagé au 501ème Régiment de Char de Combat qui intègre la 2ème DB du Général Leclerc. Avec le 6ème RSM, Marcel quitte à cheval Rabat pour Meknès où il passe le jour de l’an (01-01-1944). Puis mouvement sur Midelt au sud du Maroc où il traverse le moyen Atlas sous des tempêtes de neige et de glace. Arrivé à Midelt, Marcel et son unité gardent des prisonniers italiens.

Fin mai 1944, Marcel et 27 autres « Evadés de France » s’engagent aux Commando de France qui une unité d’élite formée en mai/juin 1944 à Staouéli en Algérie, sous la direction du Lieutenant-Colonel Gambiez qui commande les troupes de choc françaises.

Marcel effectue plusieurs sauts en parachute à Blida pour obtenir son brevet parachutiste (4 sauts obligatoires) et suit un entrainement des plus exigeant où seul les plus forts sont conservés (course à pied, tir, combat rapproché, marches commando…). C’est à Alger où Marcel et ses camarades « rongent leur frein », qu’ils entendent parler, le 6 juin 1944, du débarquement de Normandie (Marcel écrit dans ses mémoires : » …et nous n’en faisons pas parti… »).

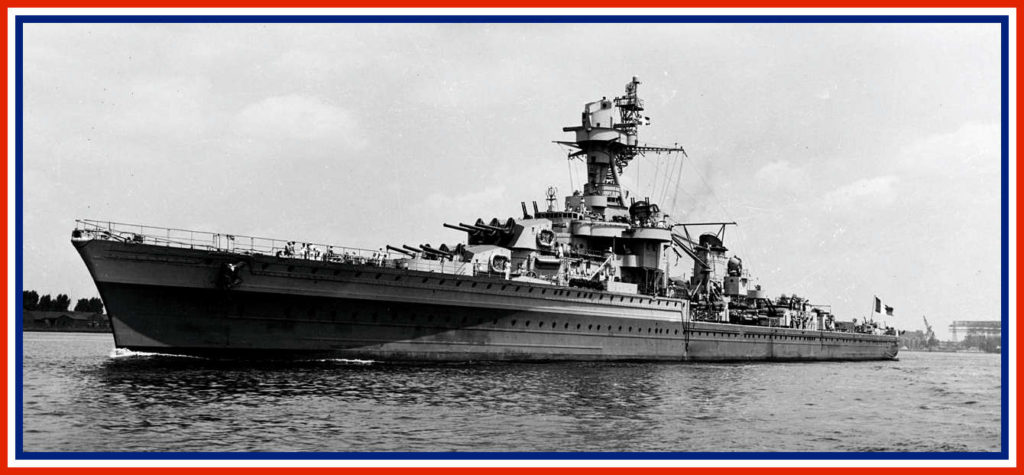

Il ne participe pas au débarquement de Provence du 15 août 1944 et traverse la méditerranée sur le croiseur français « Montcalm » début octobre 1944.

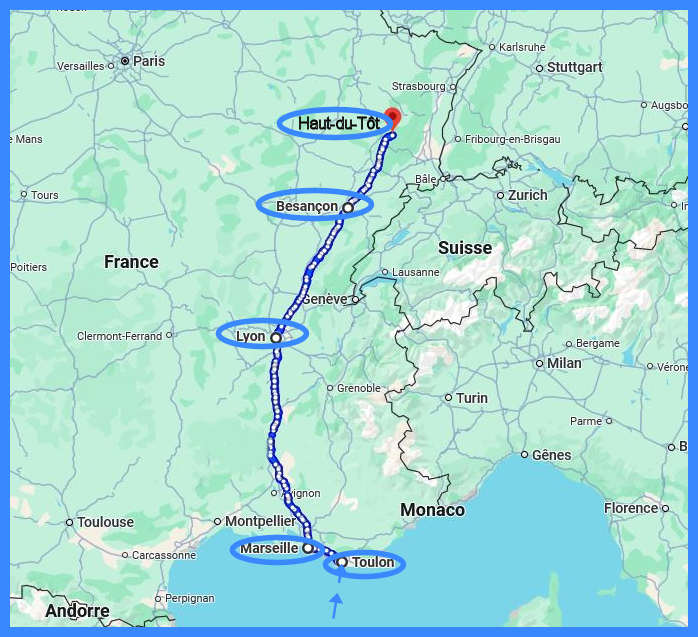

Il débarque à Toulon. A Marseille le Commando de France loge dans une cimenterie avant de remonter la vallée du Rhône et rejoindre en train les Vosges, où réunis dans une clairière à leur arrivée, le Général de Lattre les passe en revue et leur dit : » Ah les petits gars vous voulez de la bagarre? Eh bien, vous en aurez!!! »

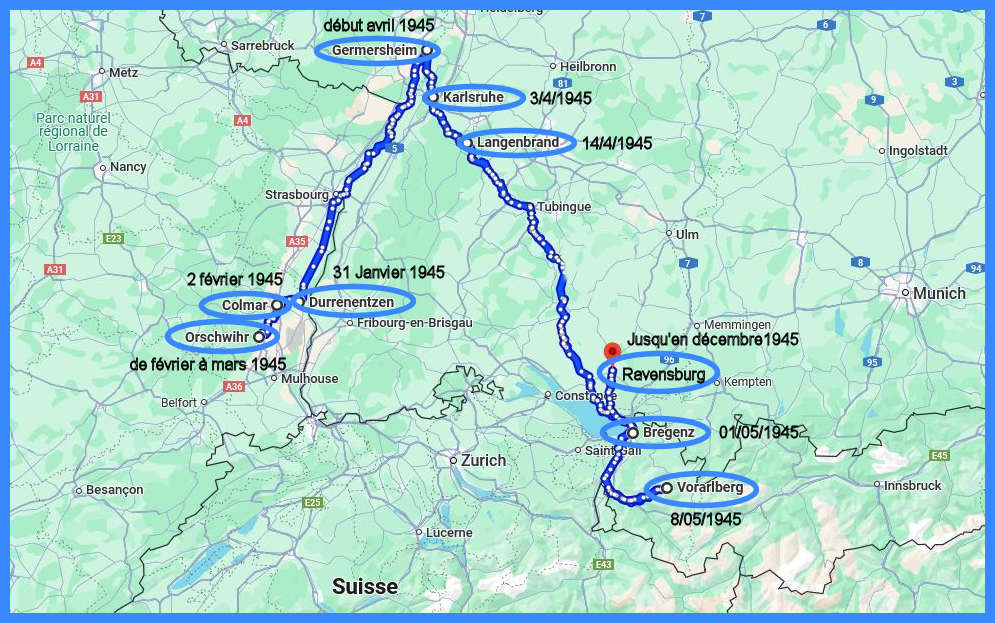

Le baptême du feu des Commandos de France et de Marcel a lieu au Haut-du-Tôt les 3 et 4 novembre 1944 où l’unité connait ses premières pertes : 24 hommes tués pour la majorité du 1er Commando et une centaine de blessés.

Marcel est en réserve avec le 2ème Commando et n’est pas engagé au combat mais il doit être évacué suite aux gelures contractés aux pieds dans un climat polaire avec des températures négatives frisant les moins 20 degrés. Les soldats dorment à même le sol avec leurs brodequins américains non adaptés aux conditions météo hivernales. La gravité des gelures ne permet pas à Marcel de participer aux combats de Libération courant novembre 1944 où se distingue son unité : Essert(19-20/11/44), Belfort(20-25/11/44) et Masevaux(25-26/11/44).

Bon nombre de camarades de Marcel y laissent leur vie dont son Lieutenant, Pierre Cadinot, Mort pour la France à Essert le 20 novembre 1944 .

Marcel rejoint les Commandos de France en janvier 1945 après avoir eu la chance de passer le 1er de l’an dans sa famille. Cantonné à Beaucourt près de la frontière Suisse il fait mouvement en direction des âpres combat de la poche de Colmar.

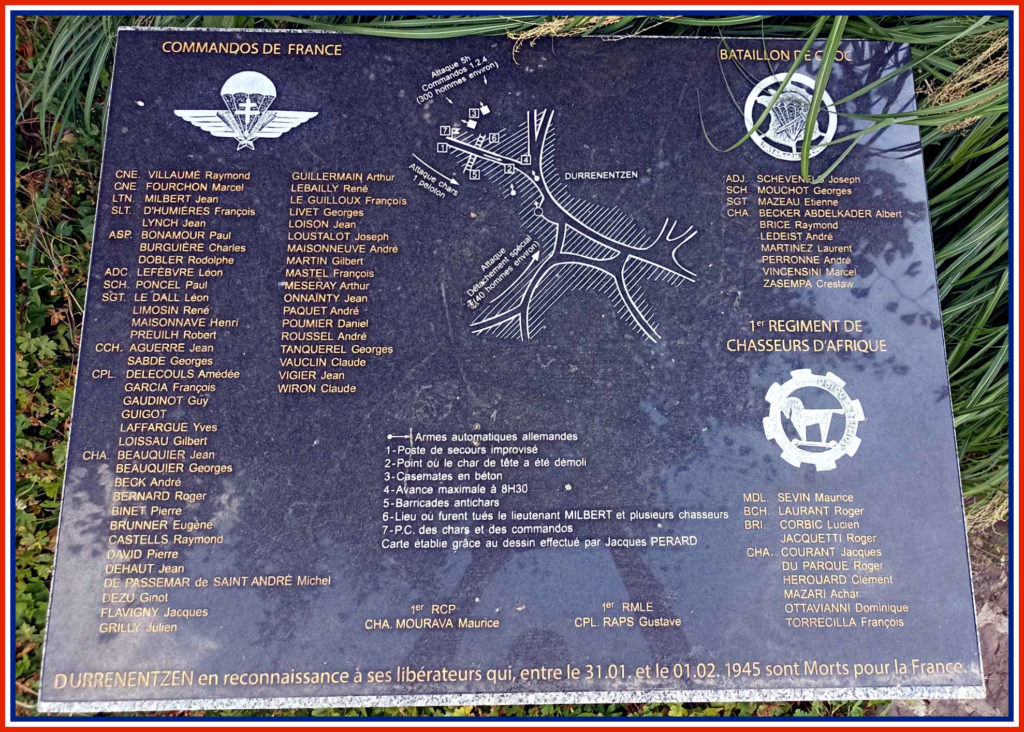

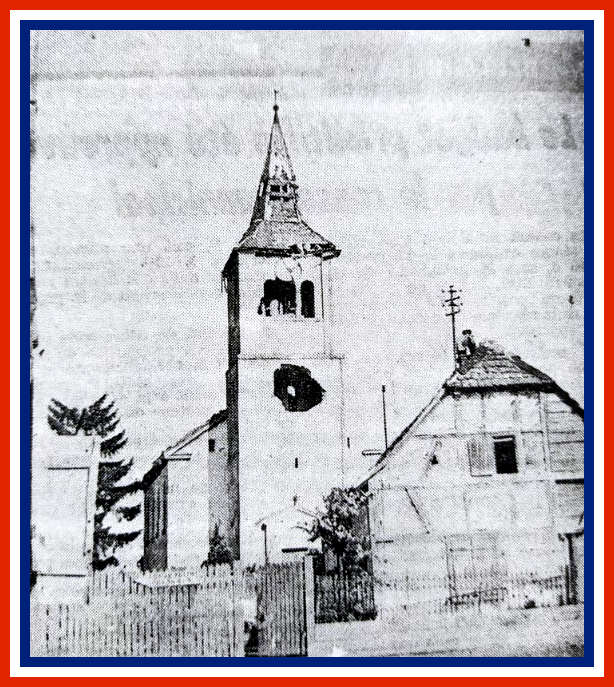

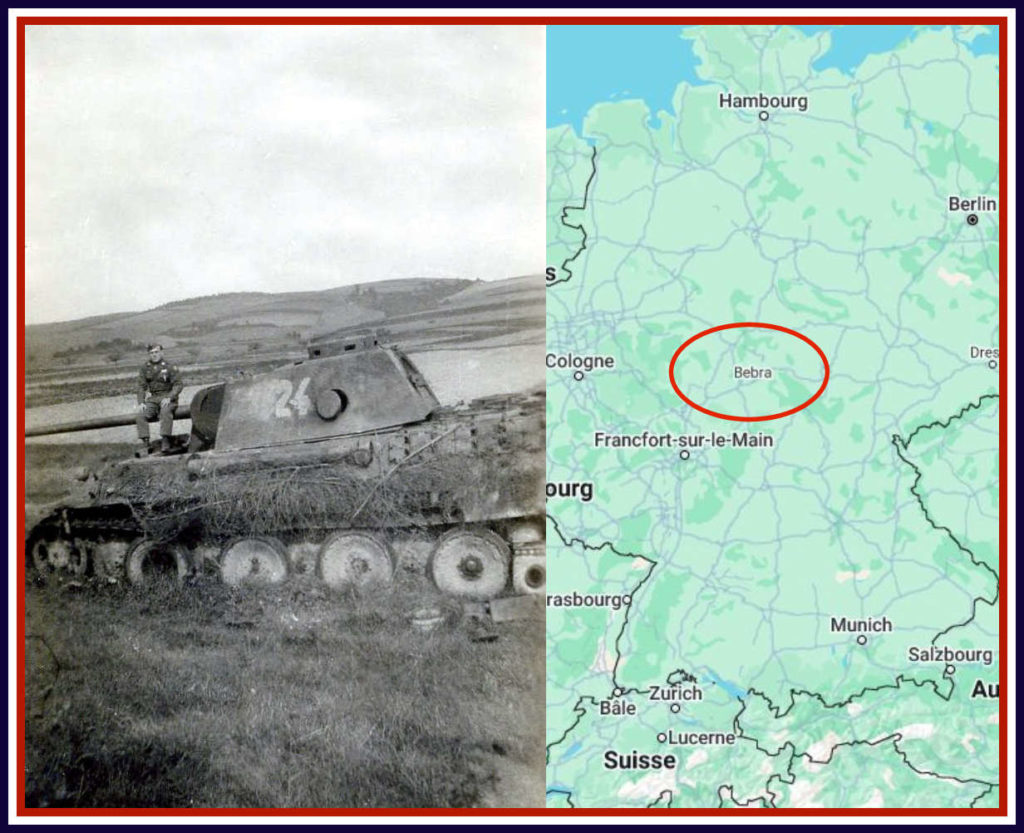

Le 31 janvier 1945 au matin, les Commandos de France reçoivent comme ordre de prendre le village de Durrenentzen qui est défendu par les redoutables Gebirgjäger du 136ème régiment de la 2ème gebirgs Division, unité d’élite des troupes de montagne allemandes et plusieurs blindés panzer V « Panther ».

Dans ses mémoires Marcel nous raconte la suite :

» …Nous avons perdu ce jour là la plupart de nos officiers, sauf le Lieutenant Blanchard, blessé légèrement à la tête. Pour ma part, je suivais mon camarade Guy Laffargue quand celui-ci a été tué sous mes yeux. Notre capitaine Raymond Villaumé qui nous intimait l’ordre d’attaquer s’est fait lui aussi tuer et expirait dans les bras de Jean Sauli (futur témoin de mariage de Marcel).

Dans la grande située près de l’église de Durrenentzen, l’aspirant Bonhammour se trouvait derrière moi; je croyais vraiment qu’il se cachait, en réalité il avait été tué par des éclats d’obus. De la grange, avec mes camarades (Jean Mas Bourlange, Bernard Jourquin, André Mahé) nous tirions à la mitraillette avec lancement de grenades sur les allemands dont un tireur d’élite qui était dans le clocher. »

Les commandos de France ont de lourds pertes (53 tués et une centaine de blessés), et après plusieurs contre-attaques allemandes des plus vives sont obligés de reculer.

Le 2ème Commando (où se trouve Marcel) parvient à stopper l’ennemi et reçoit alors l’ordre de défendre la lisière Est du village. A minuit ils reçoivent l’ordre de décrocher.

Après ces durs combats, la libération de Colmar (02/02/1945) et la fin des combats de la poche de Colmar le 9 février 1945, Marcel obtient une permission bien méritée de 15 jours qu’il passe dans sa famille.

Il rejoint son unité en Allemagne qui a franchit le Rhin à hauteur de Germersheim(67). Marcel se souvient des combats de Langenbrand en Forêt noire où l’Aspirant Pérard et les Sergent-chef Walter et Galoin sont tués par des tireurs d’élite cachés dans les arbres. Marcel, comme éclaireur de pointe, est l’un des premiers de son unité à entrer en Autriche à Bregenz. La veille il fait une patrouille de reconnaissance en compagnie de Laurent Jourquin, Mahé et Bourlanges pour savoir si la ville est occupée ou non par les forces allemandes. Arrivé au barrage anti-char il le constate par les tirs nourris et c’est alors que l’artillerie alliée riposte. Marcel trouve un casque allemand et le met pour se protéger des nombreux éclats d’obus qui volent autour de lui et ses camarades (NB : les Commandos de France ne portent pas de casque mais juste un béret). Comme le dit Marcel : « C’eut été dommage de périr sous des tirs alliés!… »

Un fois Bregenz prise Marcel loge chez un médecin autrichien avec le docteur Pierre Auriac et Jean-Paul Spatarakis (futur beau-frère de Marcel). Marcel indique que la traversée de l’Autriche s’est faite normalement sauf le jour où ils font prisonnier un officier allemand. Laurent Jourquin (qui est prêtre) lui demande sa religion et l’allemand lui répond « celle d’Hitler »!

C’est à Klosterlé (dans le Tyrol autrichien) près de l’Arlberg, que Marcel apprend le 8 mai 1945 la signature par les allemands de l’armistice et ainsi la fin de la seconde guerre.

NB : Après la réduction de la poche de Colmar le 9 février 1945, les rescapés du Commando de France se reposent à Orschwihr (68) jusqu’au 31 mars 1945, avant de prendre part à la campagne d’Allemagne. Le 2e commando français est le premier à traverser le Rhin au début du mois d’avril 1945. Il a participé à toutes les batailles : Karlsruhe (03-04-1945), Pforzheim (5 au 8-04-45), Langen Brand (14-04-1945), Forêt-Noire, Pfüllingen, Walvies. Il a terminé son voyage victorieux en Autriche à Bregenz, Rankweil et enfin le 8 mai 1945 au sommet du Vorarlberg, où ils ont planté le drapeau portant leurs couleurs.

La joie de la victoire sur les nazis est éclipsée par les nombreux camarades disparus ou blessés : 134 tués (dont 102 lors des campagnes des Vosges et d’Alsace), 21 disparus et 393 blessés.

Puis s’enchaine l’occupation de l’Allemagne à Ravensburg jusqu’en décembre 1945 pour Marcel et ses camarades.

L’unité rejoint alors Tarbes où, suite à des échauffourées avec des civils ils sont envoyés par mesure disciplinaire au Fort de Montlouis dans les Pyrénées orientales.

Marcel Boscher est démobilisé le 18 février 1946. Il est fait Chevalier de la Légion d’Honneur, Médaillé Militaire et titulaire de la Croix de Guerre 1939-1945 avec étoile.

Fin avril 1946 il reprend son métier de typographe aux établissements « Busson » dans le 18ème arrondissement de Paris, jusqu’en 1950.

Marcel fait la connaissance (« pour son plus grand bonheur » dixit Marcel) d’une ravissante jeune fille d’origine grecque, Henriette née Kosmadakis le 15/8/1927 à Bérou-la-Mulotière(28).

Il la rencontre lors du mariage de son copain des Commandos de France, Jean-Paul Spatarakis(1924-1989) avec Athéna(1929-2022) dite « Nana » qui est la soeur d’Henriette.

Marcel se marie avec Henriette Kosmadakis le 15 janvier 1949 à Issi-les-Moulineaux, dans les Hauts-de-Seine.

Du 20 avril 1950 au 14 janvier 1955 il est typographe chez Clichés-Union Paris 15ème. Puis dans le 13ème chez Monotypia et chez Paragon de 1956 à 1958.

Marcel et Henriette ont la joie de devenir parents, avec la naissance de leurs fils Alain le 27 juillet 1954 et Marc le 25 janvier 1957.

D’avril 1958 à novembre 1966 il travaille comme cadre contremaître chez « More Paragon France » grâce à son ami Marcel Barrier avec qui il reprend le 1er décembre 1966 « L’Imprimerie du Commerce » à Rambouillet, jusqu’au 1 janvier 1982, date à laquelle Marcel prend une retraite bien méritée, à l’âge de 60 ans.

La famille s’agrandit encore avec la naissance de 3 petits enfants (Guillaume, Laura, Vincent) et 4 arrières petits enfants (Auguste, Solveig, Jade et Mael).

Marcel à la douleur de perdre sa chère épouse le 26 janvier 2017 à l’âge de 89 ans.

Marcel a toujours aimer la musique qu’il écoute sur Mezzo et chanter.

A l’âge de 103 ans il garde un excellent moral.

Chaque année en Mémoire de ses camarades qui ont fait le sacrifice ultime de leur vie pour libérer la France du nazisme, Marcel Boscher revient à Durrenentzen (jusqu’en 2022), le 31 janvier, pour commémorer la libération de ce petit village alsacien cher à son coeur.

Le 31 janvier 2022, comme chaque année, Marcel Boscher entonne le chant des Commandos de France à Durrenentzen :

Nous remercions sincèrement Marcel Boscher et sa famille pour le partage de son récit et du fonds documentaire familial afin de pouvoir diffuser au plus grand nombre l’histoire de Marcel et de ses camarades des Commandos de France. Merci également à Jacky Cleret grâce à qui cela n’aurait pas été possible.

En complément le récit intégral de Marcel Boscher des combats de Durrenentzen :

« Je faisais partie du 2ème Commando des Commandos de France commandé par le Capitaine Raymond Villaumé. Avant d’attaquer le village fortement tenu par les allemands, nous étions confinés à Muntzenheim. Là étaient déjà cantonnés des Tabors marocains ; nous avons donc empruntés la route des goumiers et des éléments de la 2ème DB du Général Leclerc. Ils s’étaient frottés aux allemands sans trop de succès. Donc, au petit jour du 31 janvier, l’ordre nous a été donné d’attaquer. Il faisait -20 degrés en dessous de 0 et la neige était là. De Muntzenheim nous avons donc emprunté la route distante de 2kms et demie de Durrenentzen. A l’abord du village, des tirs de mitrailleuses ennemies se firent entendre; aussitôt nous passions en rampant dans les champs enneigés, des balles traçantes passant au-dessus de nos têtes. Nous nous faisions « petits ». Notre Capitaine, Raymond Villaumé qui était sous un pommier à l’entrée du village nous enjoignait d’attaquer en criant « Allez , en avant les petits gars! ». c’est alors qu’il fut touché par les balles ennemies. Il devait expirer quelques minutes plus tard dans les bras de mon camarade Jean Mas appelé « Boulou ». Mahé, celui-ci se faisait un plaisir d’attraper des lapins pour notre subsistance à tous, André Bourlange, Bernard Jourquin. Nous avons continué notre progression en rampant dans la neige, arrivés près des maisons des voix se sont fait entendre : « Ne tirez pas, nous sommes alsaciens! » . Ils avaient été enrôlés de force par l’armée allemande. En progressant, je me trouvais derrière mon camarade Jacques Laffargue qui avait été au 2ème Hussards à Tarbes tout comme moi. C’est alors qu’il fut touché lui aussi par les balles ennemies. Il devait expirer peu de temps après au poste de secours installé dans le centre du village. Là, dans la rue principale, des tanks sherman alliés achevaient de se consumer ayant été touchés par un char « Panther » allemand. En compagnie des mes camarades précédemment cités, nous atteignons une ferme sise à côté de l’église. Nous réfugiant dans la grange de celle-ci, nous tirions à la mitraillette sur les allemands réfugiés dans le clocher, leur lançant des grenades offensives. Je me trouvais alors à côté de l’aspirant Bonhamour que je croyais en train de se camoufler derrière moi. En réalité, il gisait, atteint par des éclats d’obus! Je l’avais échappé belle…Le soir, des américains vêtus de blanc vinrent reconnaître les lieux mais s’en retournèrent rapidement se rendant compte que le village était âprement défendu. Ils durent en rendre compte à leurs supérieurs ce qui déclencha des tirs d’artillerie de leur part et l’évacuation du village par les allemands. Au petit matin nous entrions dans Colmar libéré (le 2 février) dans des GMC, acclamés par la population. Le Maréchal de Lattre nous passa en revue sur la place d’Armes en nous félicitant chaleureusement. Chemin faisant, je trouvais inopinément une caisse de 20 poignards allemands de la SA. J’en fis la distribution aux camarades et à mon futur beau-frère Jean-Paul Spatarakis. Après Colmar, je devais aller en permission dans la famille ».

Mario POMPINO 1926 – 1945

Garlin Murl CONNER 1919 – 1998

Garlin Murl Conner est né le 2 juin 1919 à Aaron dans le comté rural de Clinton dans le Kentucky.

Il est le troisième enfant d’une fratrie de 11 enfants. Toute sa famille, ses amis et ses voisins l’appellent « Murl ». Le lycée le plus proche est à 15 miles et il arrête sa scolarité en 8ème année. Il passe son adolescence à travailler dans la ferme familiale et sert dans le Civilian Conservation Corps.

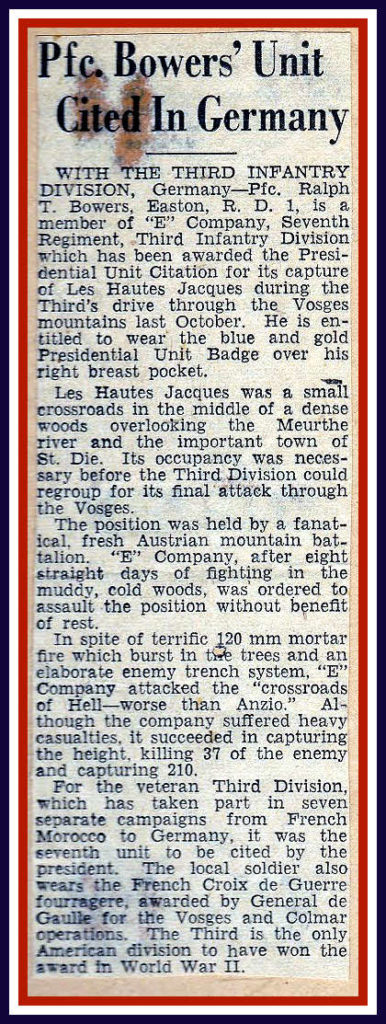

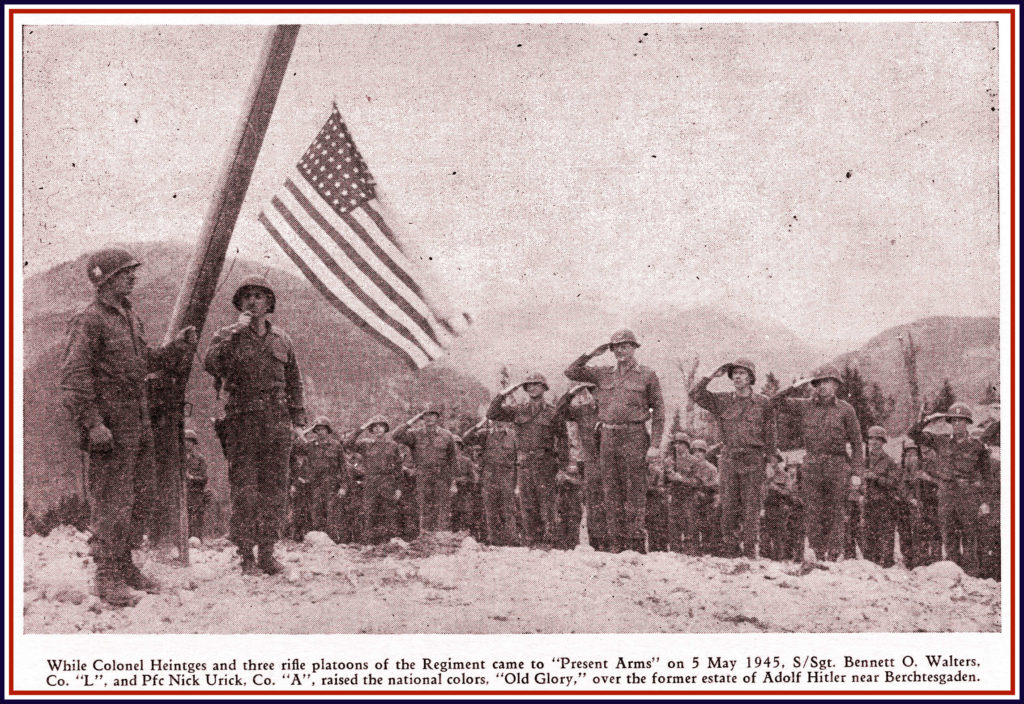

Il s’enrôle dans l’armée le 1er mars 1941 à Louisville (Kentucky) et suit sa formation militaire de base à Fort Lewis (Washington), où il rejoint les rangs de la Company K du 3rd Battalion du 7th Infantry Regiment de la 3rd Infantry Division.

Après plusieurs mois d’entraînement il quitte le continent nord-américain avec son unité le 23 octobre 1942, pour débarquer sur les côtes nord-africaines le 8 novembre de la même année en prenant part à l’opération « Torch ».

Il va combattre pendant 28 mois consécutifs, soit 800 jours en première ligne.

Il participe à 10 campagnes militaires, 5 assauts amphibies et débarquements (Afrique du Nord – Sicile – Naples – Anzio -Provence), et il est blessé à 7 reprises.

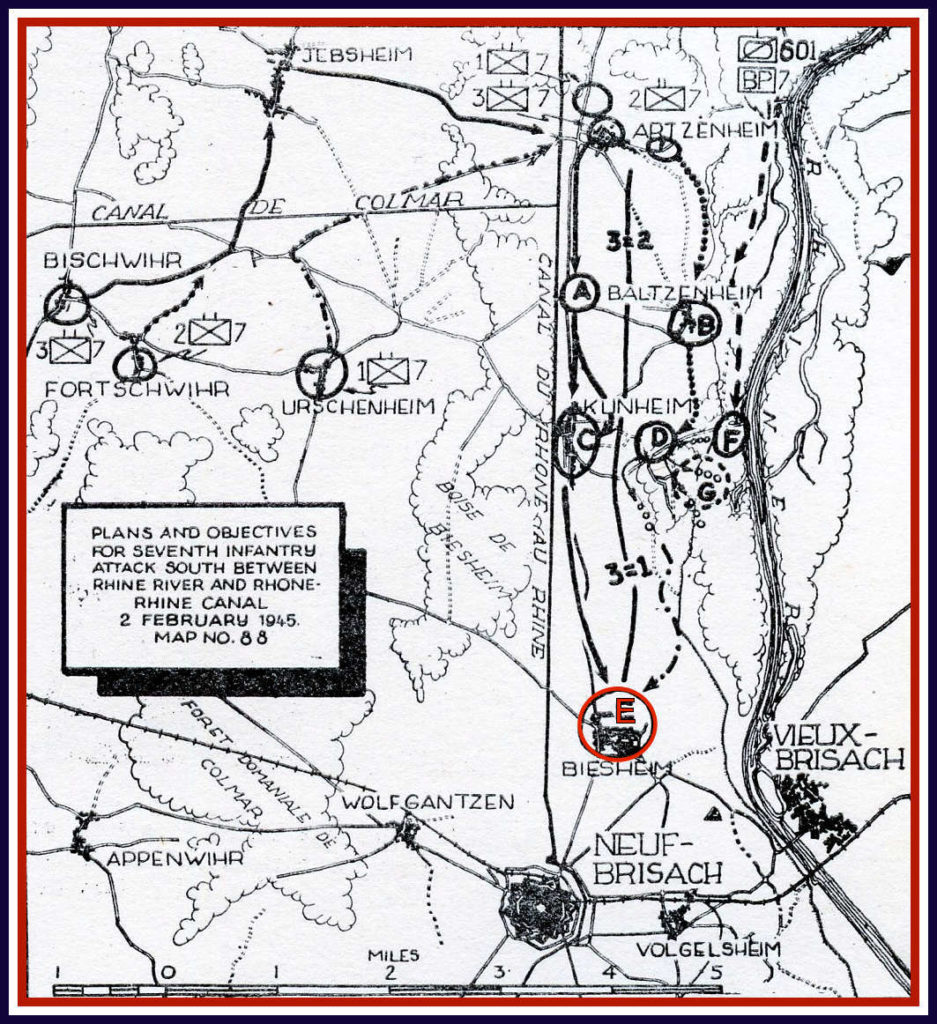

Lors des dernières semaines des combats de la poche de Colmar, au matin du 24 janvier 1945, les troupes allemandes déclenchent une contre-attaque en périphérie de Colmar, en partant du village de Houssen vers le flanc gauche du 7th Infantry Regiment américain, qui est en position dans les bois au nord de ce village (bois du Rothleible et du Brunnwald).

Les forces allemandes fortent d’environ 600 fantassins, qui appartiennent en partie à la 2. Gebirgs-Division, sont appuyées par 6 blindés et chasseurs de chars. Les rapports américains font état de la présence de chars Mark VI (char » Tigre ») mais aucun blindé allemand de ce type n’a combattu en Alsace.

A ce moment là, le First Lieutnant Conner revient tout juste de convalescence, à la suite d’une blessure reçue peu de temps auparavant. D’après certains témoignages, il s’est enfui de l’hôpital où il séjournait, pour rejoindre son unité plus rapidement.

Au moment des faits, il occupe les fonctions d’Intelligence Staff Officer (officier d’Etat-Major de renseignement) au sein de l’état-major du 3rd Battalion du 7th Infantry Regiment, qui est sous les ordres du Lieutenant-Colonel Lloyd B. Ramsey. Ce dernier, se rend compte que son unité est menacée d’anéantissement et demande des volontaires pour aller au-devant de l’attaque allemande pour atteindre une position à partir de laquelle ils pourraient diriger des tirs d’artillerie sur les assaillants.

Le First Lieutnant Conner et le soldat Robert Dutil se portent immédiatement volontaires.

Faisant abstraction de leur propre sécurité, ils emportent avec eux un téléphone de campagne et courent 400 yards (environ 365 mètres) sous les tirs de l’artillerie ennemie, qui abattent les arbres sur leur chemin et projettent des centaines d’éclats meurtriers tout autour d’eux. En courant ils doivent dérouler une bobine de câble téléphonique derrière eux, afin de pouvoir rester en communication avec le poste de commandement du bataillon.

Après avoir atteint la première ligne de défense américaine, Conner avance encore de 30 yards (environ 27 mètres) au-delà des premières positions de combat et plonge dans un fossé peu profond, qui ne peut lui procurer qu’une protection minime contre les tirs adverses.

Alors que les obus explosent autour de lui, il dirige calmement plusieurs salves d’artillerie en direction de la contre-attaque allemande, rectifiant régulièrement les tirs, jusqu’à ce que l’adversaire soit contraint de stopper son avance et de s’abriter derrière une digue à proximité.

Son camarade Robert Dutil est quant à lui blessé pendant cette action.

Pendant trois heures d’affilés, le Lieutnant Conner parvient à maintenir sa position précaire, et endure les assauts répétés de l’infanterie allemande, qui progresse jusqu’à pratiquement 5 yards (environ 4 mètres) de sa position.

Alors que les soldats allemands se regroupent en vue de l’assaut final, son officier supérieur lui demande de se replier. Au lieu de cela, le Lieutnant Conner ordonne à l’artillerie de tirer sur sa propre position, au péril de sa vie. Malgré les obus qui martèlent sa position et explosent à proximité, il continue à diriger l’artillerie amie contre les assaillants qui grouillent autour de lui, jusqu’à ce que la contre-attaque soit définitivement brisée.

Les Allemands doivent battre en retraite, laissant une cinquantaine de morts sur le terrain et une centaine de blessés.

Pour son incroyable acte de courage qui a permit de sauver son unité de l’encerclement et d’éviter de lourdes pertes, le Lieutnant Conner se voit décerner la Distinguished Service Cross.

A la fin de son temps de service, le Lieutnant Conner retourne aux Etats-Unis, à Albany (Kentucky), en mai 1945.

Un défilé et une cérémonie ont lieu en son honneur sur la place de la ville, en présence du héros de la Première Guerre mondiale, le Sergeant Alvin C. York – le célèbre Sergeant York du film de 1941 ayant valu l’Oscar du meilleur acteur à Gary Cooper – résidant dans le Tennessee voisin. Conner et York, tous deux agriculteurs qui habitent à seulement dix miles de distance l’un de l’autre, deviennent de très bons amis.

Lors de cet événement, Conner se tient devant la foule rassemblée devant le palais de justice du comté de Clinton et déclare que son allocution sera sa première et sa dernière déclaration publique sur son temps dans la guerre.

Le bref discours de Conner ne dure qu’une dizaine de minutes, au cours desquelles il décrit sa participation au débarquement de novembre 1942 sur les côtes de Fedala, au Maroc, lors de l’opération Torch, le débarquement en Sicile, ainsi que les actions de son unité dans le sud de la France. Il ne dit pas un mot sur ses propres actes altruistes et valeureux, ni même mentionne l’événement de janvier 1945 près de Houssen, qui l’a amené à s’échapper d’un hôpital militaire où il guérissait de ses dernières blessures pour rejoindre la ligne de front.

Son supérieur, le Lieutnant-colonel Lloyd Ramsey dresse le portrait du Lieutnant Conner dans une lettre adressée à son père, au moment du renvoi de Conner aux États-Unis, en mars 1945 :