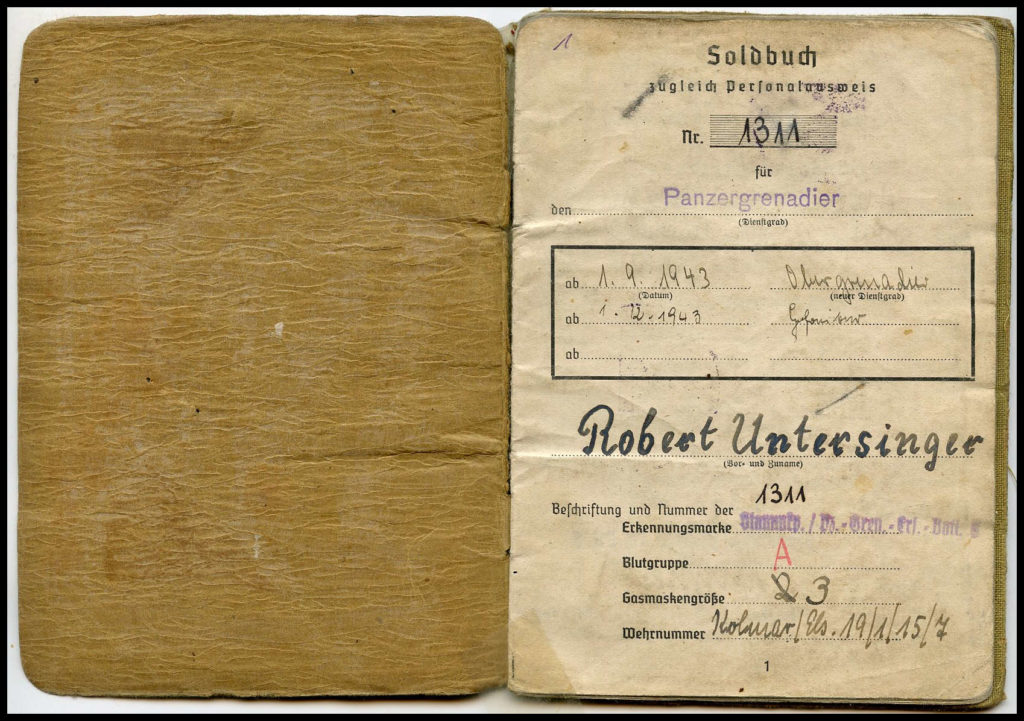

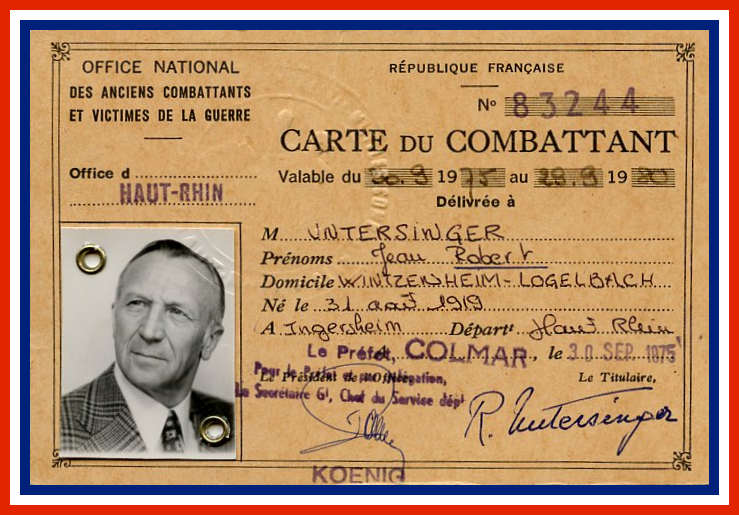

Robert UNTERSINGER 1919 – 2005

Robert est né le 31 août 1919 à Ingersheim dans le Haut-Rhin (68), dans le foyer de Albert et Jeanne Untersinger.

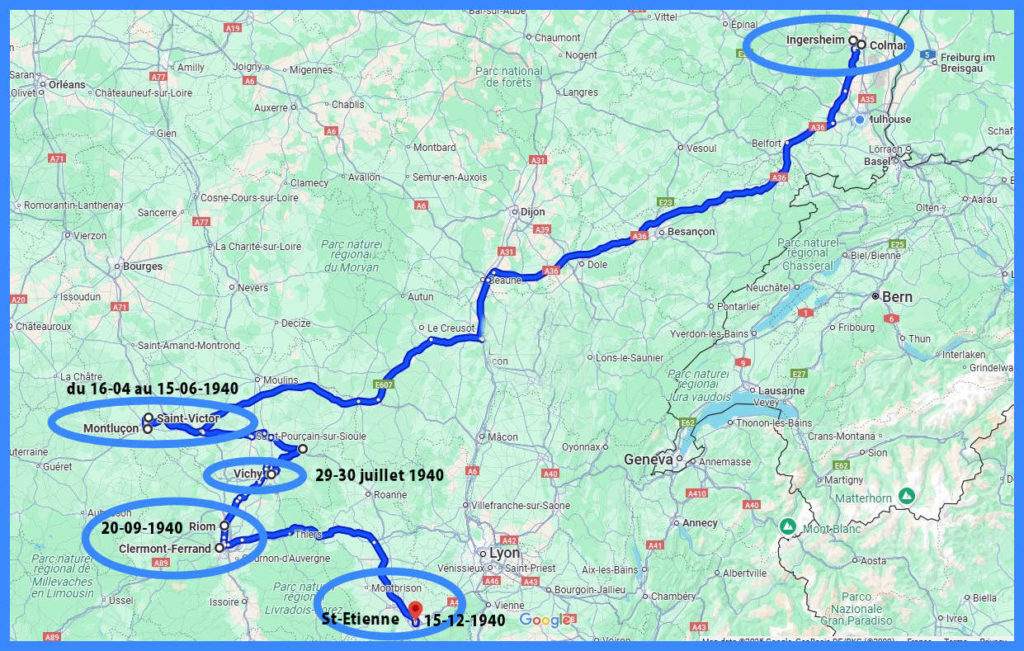

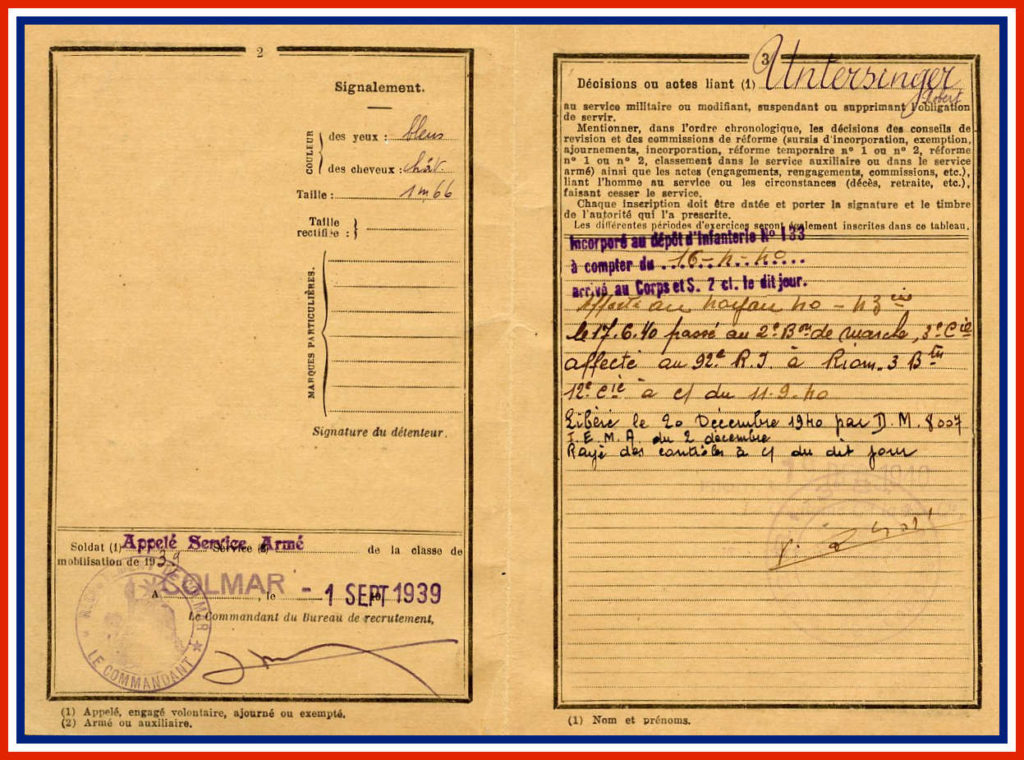

Il reçoit sa feuille de mobilisation et doit se rendre à Montluçon, au dépôt n° 133, où il doit se présenter le 16 avril 1940. C’est ici qu’il suit sa première formation militaire avec un petit groupe d’alsaciens issus principalement de la région de Colmar et Mulhouse.

La situation change brusquement après l’envahissement de la Belgique par l’Allemagne le 10 mai 1940. Vers le 15 juin, après 2 mois d’instruction à peine, la section où se trouve Robert est affectée à la défense d’un pont routier à Saint-Victor. Après un repositionnement au sud de Montluçon, Robert et ses camarades creusent des trous individuels et montent la garde nuit et jour, sous une pluie battante. Ils se reposent dans une grange et cherchent à se réchauffer dans la paille pendant que leurs vêtements trempés sont en train de sécher.

Après la signature de l’armistice du 22 juin 1940, Robert se souvient qu’il n’a rencontré que des français, civils ou militaires, qui étaient d’accord avec le Maréchal Pétain. Le 26 juin 1940, il réintègre la caserne de Montluçon. Son unité n’est pas dissoute mais est conservée dans l’armée française d’Armistice (limitée à 100 000 hommes par les nazis et qui est stationnée dans la zone sud de la ligne de démarcation).

Le 9 juillet 1940, Robert se rend en train, avec son unité, à Lapalisse où il est affecté au bureau de l’intendance. Les 29 et 30 juillet 1940, il a pour mission d’apporter un pli urgent à l’Intendance de Vichy.

Le 2 septembre 1940, un sous-officier et 6 hommes (dont Robert) sont affectés à la garde du château de Lapalisse où se trouve l’état-major de l’Armée de l’Air, jusqu’au 20 septembre, date à laquelle Robert rejoint la caserne Vercingétorix de Riom où se forme le IIIème Bataillon du 92ème Régiment d’Infanterie. Lors du premier rassemblement dans la cour, il se porte volontaire pour intégrer la fanfare du bataillon car il joue du tambour au « Bangele » de Logelbach. La moitié du temps, il s’entraîne à jouer de la musique dans une forêt voisine et l’autre à faire du sport (l’armée d’armistice étant désarmée). En novembre 1940 la fanfare joue et défile en tenue de parade lors d’une passation de commandement à Clermont-Ferrand.

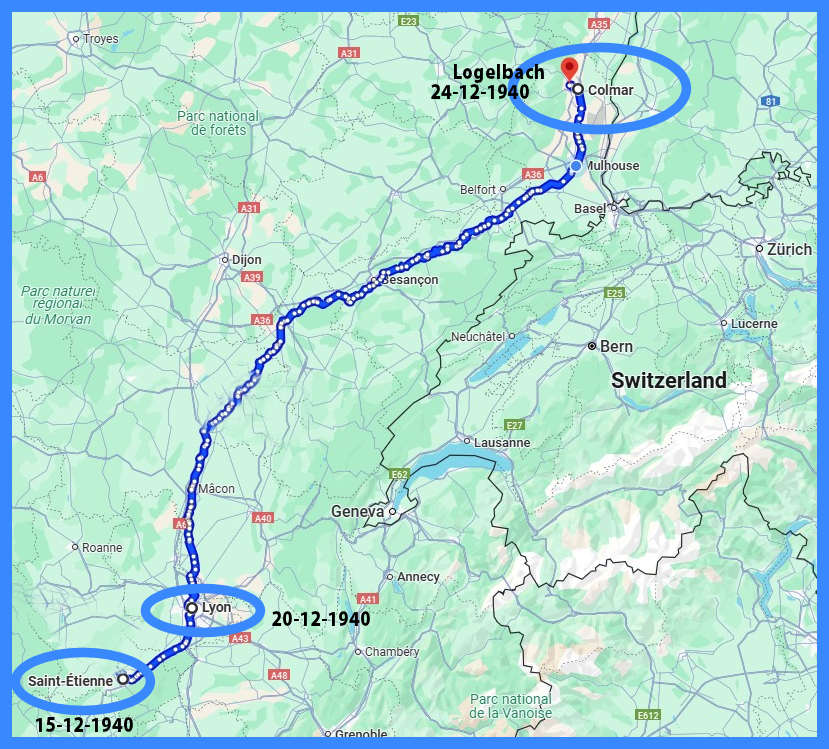

Le 15 décembre 1940, les autorités allemandes exigent du gouvernement de Vichy de « libérer » de leurs obligations les alsaciens-Mosellans pour qu’ils retournent dans leur département d’origine annexé de fait par les nazis.

Robert et ses camarades sont dirigés vers Saint-Etienne où ils sont démobilisés avant de partir vers Lyon où un train d’une quinzaine de wagons les attend pour rentrer chez eux. Les alsaciens hésitent mais n’ayant pas revu leur famille depuis 7 mois ils décident tous de rentrer. Au départ du train la garde militaire les salue alors que des centaines de démobilisés entonnent la Marseillaise. Le lendemain Robert arrive en gare de Colmar et tombe sur son voisin, Monsieur Wehrle qui lui dit en alsacien « Warsch renger gablewa wo da gseh besch » qui veut dire « tu aurais mieux fait de rester où tu étais ». Mais c’est dans la joie qu’il retrouve sa famille la veille de Noël 1940.

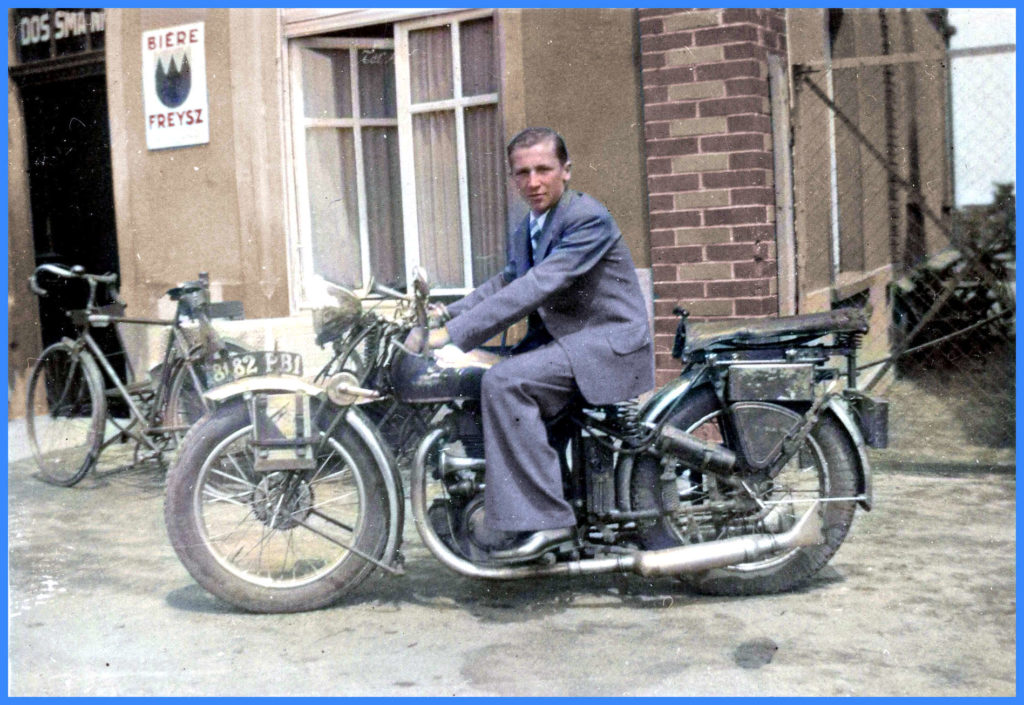

Le 2 janvier 1941, Robert reprend son travail à la filature Herzog à Logelbach (68).

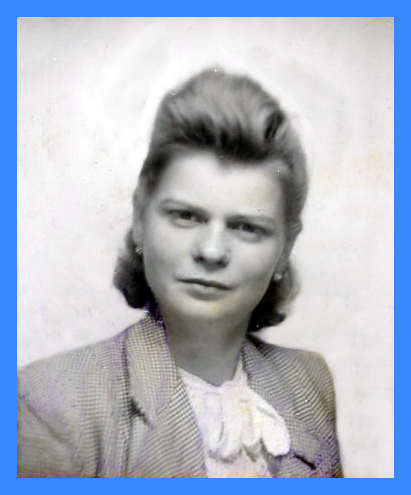

Il se marie en 1942 avec Marguerite Holler, née à Wintzenheim le 5 septembre 1921.

Le 25 août 1942, le Gauleiter Wagner décrète l’incorporation de force dans l’armée allemande des alsaciens (classes 1908 à 1927).

Robert se souvient que les premiers appelés cherchent de s’y soustraire par tous les moyens mais la répression nazie est féroce (internement au camp de sureté de Schirmeck, régiment disciplinaire, déportation de famille entière, condamnation à mort pour l’exemple…). L’un de ses amis se retrouve dans une situation complexe car son voisin (dont leurs relations sont loin d’être amicales), sympathisant nazi, devient Ortsgruppenleiter…Un samedi, en rentrant de Strasbourg, un membre du parti nazi l’attend devant la gare pour lui annoncer qu’il est nommé chef des jeunesses hitlériennes (HJ) de Logelbach, c’est la stupeur ! Il décide de rejoindre la zone libre mais en représailles ses deux parents sont internés au camp de Schirmeck dont ils rentreront physiquement et moralement très éprouvés (le père décèdera quelques mois après).

Pour Robert Untersinger (et sa classe d’âge), la menace de devoir rejoindre l’armée allemande se précise. Il reçoit début avril 1943 sa convocation et doit se rendre le 18 avril au bureau de Colmar. Mais comme sa femme Marguerite est enceinte et doit accoucher aux alentours du 20 avril, il obtient un sursis d’un mois des autorités allemandes (ce qui ne sera pas anodin par la suite dans le parcours de Robert).

Le 24 avril 1943, Marguerite Untersinger donne naissance à une mignonne petite fille qui se prénomme Marlyse.

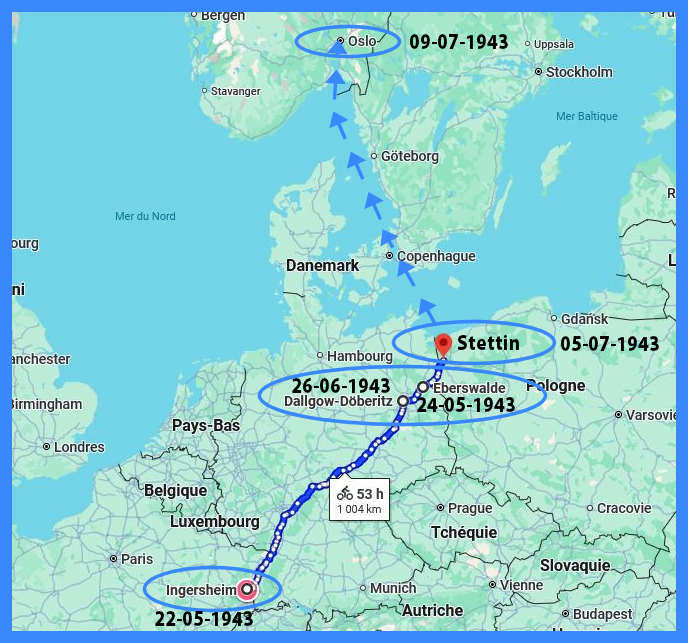

Le 22 mai 1943 arrive le jour fatidique où Robert Untersinger doit quitter sa petite fille et son épouse pour rejoindre l’armée allemande.

A la gare de Colmar, le train attend les nouveaux appelés pour rejoindre la caserne d’Eberswalde près de Berlin. C’est dans cette caserne que débute leur formation militaire avec brutalité, vulgarité, cris et brimades permanentes pendant les 4 premières semaines (Robert avait déjà fait son service militaire dans l’armée française).

Ensuite la situation change du tout au tout avec la création d’un nouveau régiment dont les officiers ont soit déjà été blessés ou ont atteint la limite d’âge, les sous-officiers sont des gens « normaux » (pas des aboyeurs comme les précédents), les hommes de troupe sont en majorité des jeunes recrues mais loin d’être fanatisés et les alsaciens incorporés de force occupent des postes « stratégiques » comme bureaucrates, chauffeurs, mécaniciens, coiffeurs…Robert est lui à l’intendance.

Le 26 juin 1943, Robert apprend qu’il part avec son unité en Norvège. Il stationne pendant 3 jours à Döberitz près de Berlin. Les familles sont autorisées à venir voir leurs proches : sa femme accompagnée par son frère Paul (cheminot) en profite pour lui rendre visite en venant par voie ferrée.

Après une traversée mouvementée sur un vieux rafiot, Robert arrive dans le Fjord d’Oslo avant de cantonner à une vingtaine de kilomètres au nord de la capitale norvégienne : Bogstadt. Le dimanche, les soldats « descendent » en ville via le tram/métro. Ils constatent rapidement que les norvégiens apprécient guère l’occupant allemand. Les alsaciens vont se démarquer auprès de la population lorsqu’ils se rendent au cinéma pour voir un film français en VO (sous-titré en allemand) avec Danielle Darieux. Ils rigolent à chaque fois avant tout le monde n’ayant pas besoin de lire le sous-titrage…cela éveille la curiosité des norvégiens présents et portent toute leur attention à la sortie du film sur ces « drôles d’allemands » ; cela leur vaut une certaine sympathie des locaux et à la petite brasserie du coin où ils mangent régulièrement l’unique menu servi (Morue salée + pommes de terre à l’eau), ils ont droit à un petit clin d’œil lorsque passe le dernier disque de Tino Rossi.

La vie au camp n’est pas trop pénible, chacun vaque à ses occupations, hors quelques marches de jour ou de nuit. En fin de journée les alsaciens se retrouvent souvent au magasin de vivre où René (de Strasbourg) est le « chef ». L’officier d’intendance de Robert, l’apprécie d’autant plus qu’il connaît bien Colmar. Pour exemple à la fête de Noël 1943, son officier demande au trompettiste norvégien engagé pour l’occasion, de jouer « Parles-moi d’amour » et dit à Robert « Untersinger, celle-là est pour toi ! » …un air nostalgique flotte dans l’air à ce moment-là loin de l’Alsace, de son épouse et ses proches.

NB : c’est grâce au report d’1 mois pour la naissance de sa fille que Robert se retrouve à l’arrière du front sinon il se serait retrouvé en première ligne sur le front russe comme la majorité de ses camarades alsaciens partis le 18 avril 1943 dont très peu en sont sortis indemnes.

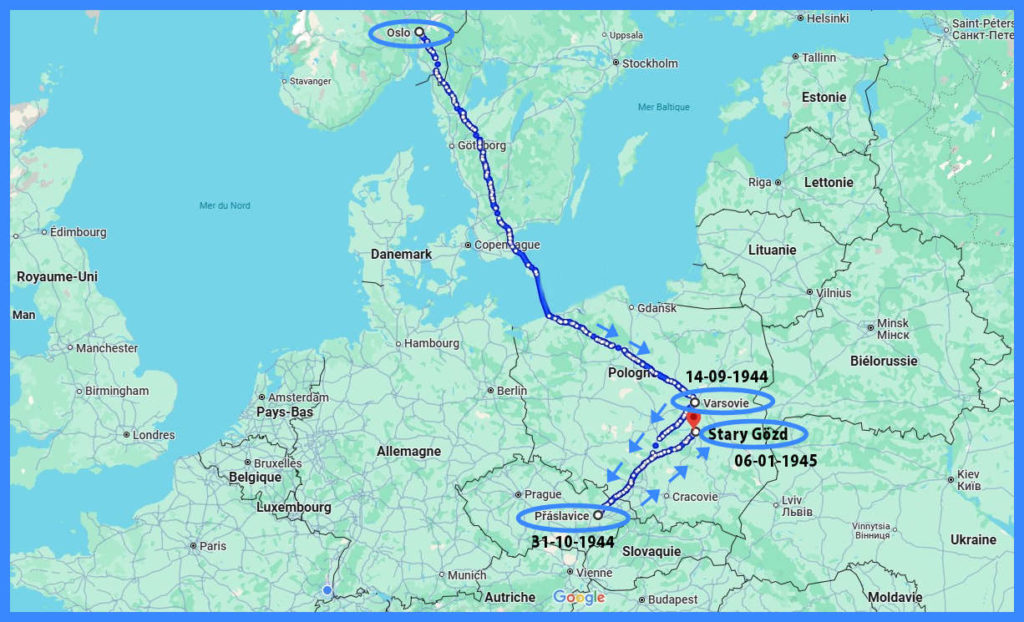

Le 14 septembre 1944, le régiment est engagé pour la première fois au combat lors de l’insurrection de Varsovie. L’unité de Robert a pour mission d’approvisionner les premières lignes. Robert indique qu’il assiste à un parachutage des alliés (largage d’armes et de vivres) le 18 septembre pour venir en aide aux insurgés. Le 28 septembre 1944, son unité est retirée du front et a subi quelques pertes. Après de nombreux déplacements son régiment cantonne à Preslavice (République Tchèque) le 31 octobre 1944.

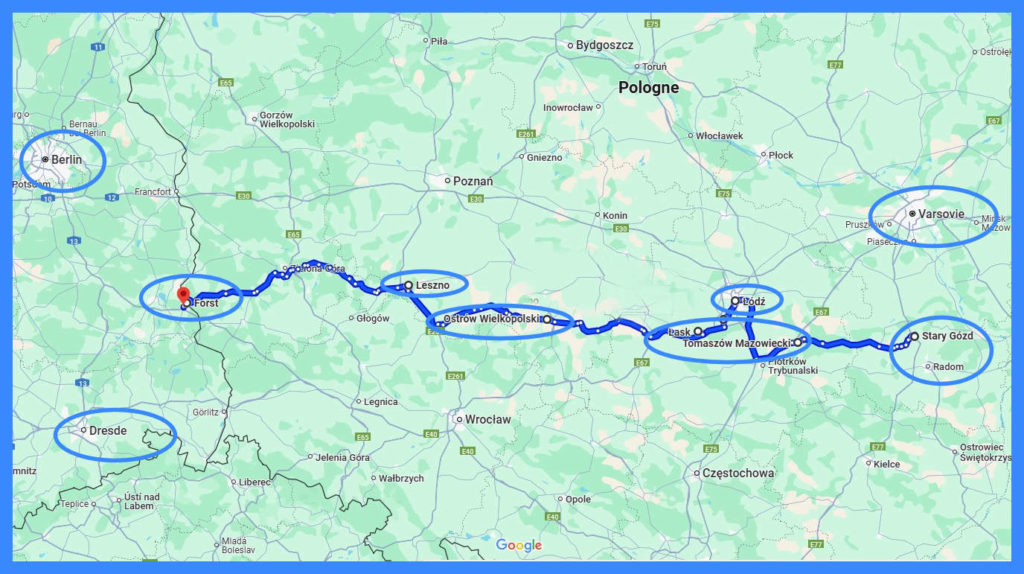

Les russes déclenchent une « poussée brutale » début janvier 1945 et enfoncent le front sur 80kms, obligeant de nombreuses divisions à battre en retraite. C’est le cas de l’unité de Robert qui du 6 au 15 janvier 1945 va parcourir plus de 500 kms (région de radom par Tomaschow, Lodz, Pabianice, Lask, freihaus, Ostrowo, Lissa à Forst, première ville allemande après la frontière polonaise).

Au 6 janvier 1945, Robert se trouve dans le petit village de Godz-Stary (région de Radom) avec le bureau de l’intendance, la cuisine roulante, le stock de vivres et de munitions à quelques kilomètres du front, d’où il entend parfaitement les détonations des tirs d’artillerie. Subitement, vers 11h du matin, deux chars russes ouvrent le feu de toutes leurs armes à l’entrée du village ! Les balles sifflent au-dessus des têtes, lorsqu’un camarade tombe à côté de Robert : mortellement blessé il ne peut faire grand-chose pour lui mise à part un bandage sommaire. Il rassemble son barda et comme il écrit « il court, il court… ». Il arrive, le soir même, à rejoindre le gros des troupes allemandes à Radom mais il ne s’agit pas de s’y attarder. Robert trouve une place sur une petite camionnette plateau avec 4 autres copains et qui sera leur seule demeure pendant 8 jours et nuits par des températures de moins 20 à moins 25 degrés.

Le lendemain matin, ils se trouvent dans de longues colonnes de véhicules en tout genre avec les russes à leurs trousses (plus ou moins loin). Un autre problème est celui de trouver le ravitaillement en essence et vivres pour poursuivre la route. A l’entrée d’une ville un immense bouchon et le seul pont pour franchir le cours d’eau a été bombardé. Pour échapper à leurs poursuivants ils n’ont d’autre choix que de suivre les chars et les camions qui traversent la rivière. Après avoir patiné un peu ils réussissent à rejoindre l’autre rive. Les fuyards civils se mêlent au convoi militaire avec parfois des drames comme cette mère de famille avec son enfant dans les bras écrasée par sa propre voiture alors que le cheval s’était affolé à cause des obus qui explosaient.

Ils doivent franchir un village totalement en feu et n’ont d’autre choix que de foncer pour le traverser en se protégeant du mieux possible en se couchant à plat ventre à l’arrière du camion…ils sentent les flammes à droite et à gauche du véhicule.

Après une semaine de retraite incessante ils sont fatigués et ont faim et soif. Ils profitent d’une accalmie (la circulation est redevenue fluide) pour aller dormir dans une maison abandonnée de l’autre côté de la route et s’affalent sur le plancher avec délice. Ils sont réveillés par un brouhaha familier…un flot de véhicules en tout genre avec les russes qui les talonnent. Il fait nuit et il est quasi impossible de retraverser la route. Robert pense voir un créneau pour passer et s’élance, il sent de suite une résistance au niveau de ses jambes, tombe par terre et se jette immédiatement en arrière…il s’agit de deux chars reliés par des chaines pour tracter le second qui est en panne. Les autres n’ont rien vu et sont sur le point de repartir quand Robert arrive enfin à les rejoindre.

Le lendemain en arrivant à un « nœud » routier important ils sont attaqués par l’aviation russe qui les bombarde et les mitraille. Ils sont sains et saufs mais leur petit camion a ses quatre pneus à plat à cause des petites bombes à fragmentations. Une autre attaque étant possible, ils s’éloignent (ils ne sont plus que trois) rapidement du carrefour. Pour Robert, il est très pénible de passer à côté des blessés qui gémissent et les implorent sans pouvoir les aider.

Après avoir parcouru à pied 2 kilomètres ils s’installent sur un tas de paille pour tenir conseil. C’est à ce moment là que la chance leur sourit une fois de plus lorsqu’un camion freine à leur hauteur :

« Ho Seppi, c’est toi ? »

« Salut vieux ! »

« Qu’est-ce-que tu fais là ? »

« Notre voiture a été touchée par les bombes»

« Grimpez!!!»

Le camion est plein d’hommes et de matériel mais tout le monde se serre pour leur laisser une place. Après deux jours de route, ils arrivent à Forst, première ville allemande après la frontière polonaise. Tous les militaires venant de Pologne doivent se rendre au quartier Général de la ville pour être redirigés vers le cantonnement de son unité. Robert se retrouve le 15 janvier 1945 à Jessnitz. L’avancée des russes est fulgurante et seuls quelques fanatiques peuvent encore croire à une victoire des nazis.

En ce mois de janvier l’intendance, où se trouve Robert, est « inondé » de vêtements chaud pour l’hiver à redistribuer aux soldats pour leur remonter le moral. En vue de son évasion Robert cache dans son paquetage un pantalon et un pull pour « se transformer » le moment venu en « KG » : prisonnier de guerre français et se faire passer comme l’un d’entre eux.

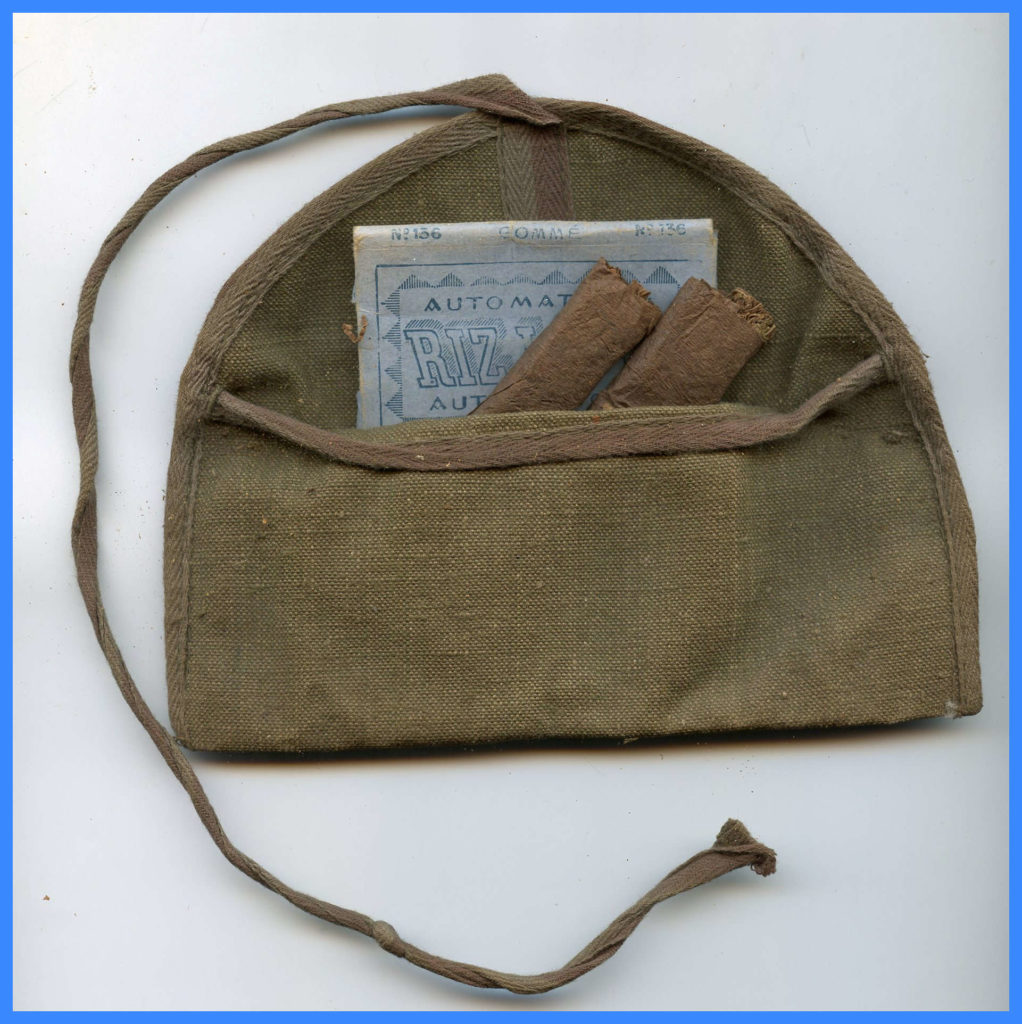

En février 1945 il arrive à Peitz, dans une usine désaffectée où logent également des prisonniers de guerre français avec lesquels il sympathise rapidement. Tous les soirs, ils se retrouvent pour échanger leurs craintes et préoccupations du moment. C’est ainsi que l’un des prisonniers français donne à Robert un béret français, qui lui manque pour se faire passer pour l’un d’entre eux le moment venu (le lendemain Robert le voit partir au travail avec un mouchoir sur la tête car il pleut…il lui a donné son seul couvre-chef). Ils ne se reverront pas car l’unité de Robert quitte Peitz le jour même.

Courant mars, c’est lors d’un des nombreux déplacements de l’unité de Robert, que sa colonne est stoppée en pleine forêt par la Feldgendarmerie, qui demande au capitaine, de leur fournir un peloton d’exécution pour fusiller deux jeunes déserteurs. L’officier n’a d’autre choix que d’obéir face à cette police militaire tant redoutée même par l’armée régulière allemande. Cet évènement met fin aux velléités de désertion de Robert.

Fin avril 1945, lors du rassemblement des effectifs présents on leur annonce la mort du Führer. Robert raconte qu’il faut à ce moment-là surtout garder une attitude de circonstance car après l’annonce de l’attentat contre Hitler deux camarades alsaciens avaient été passés par les armes car ils avaient fait une remarque à ce sujet et avaient été dénoncés.

Début mai ils cantonnent à Tief-Maispitz à l’extrémité orientale de la Tchécoslovaquie où ils creusent des tranchées. Le 7 mai au soir l’ordre est donné de se préparer pour un départ à l’aube. Le lendemain matin c’est le départ à pied, avec arme et paquetage (les véhicules ont mystérieusement disparus dixit Robert). Après 3h de marche, vers 9h, la colonne est à l’arrêt…la nouvelle vient de l’avant « l’armistice est signé » ! Robert se dit que c’est le moment de se changer et de se volatiliser mais à ce moment-là son officier l’appelle et lui demande de le suivre de suite (sans possibilité de récupérer ses affaires). Ils grimpent dans une petite voiture occupée à l’avant par le capitaine et son chauffeur qui démarre à toute allure. Au bout d’une heure sans un mot le capitaine dit « il nous reste 4h pour franchir la ligne de partage russo-américaine et nous livrer aux américains » !

Ils arrivent à 14h au contact des américains mais rien ne va se passer comme se l’imaginait Robert. A la sortie d’un virage la voiture est encerclée par des soldats noirs américains, mitraillettes au poing, qui les emmènent dans une prairie où se trouve déjà de nombreux prisonniers allemands. Ils sont à Prachatits (Thécoslovaquie) près de Nettolitz à quelques kilomètres de la frontière autrichienne. Le 13 mai 1945, un groupe de soldats russes vient récupérer les prisonniers allemands, qui après protestation des autorités russes ont été cédés par les américains, pour les emmener à Edelbach en Autriche à l’Oflag n°XVII-A (quelques jours avant encore occupé par des prisonniers français depuis 1940) après une marche de 6 jours avec la soif, la faim, les ampoules aux pieds et quelques brimades car les geôliers russes ne sont pas tendres et sont très intéressés par les montres et bijoux (Robert cache son alliance dans la doublure de sa ceinture. Arrivés au camp ils sont 18 000 à attendre leur sort. Après s’être installé tant bien que mal il part à la recherche d’autres alsaciens et tombe sur son petit cousin de Logelbach, Edouard Biegle. Il trouve des livres en français et se lance dans la lecture du « Comte de Monte-Cristo » afin d’occuper ses longues journées d’attente.

Le 8 juillet 1945 , les prisonniers apprennent qu’ils doivent se préparer à partir le lendemain (pour les mines de charbon du Caucase à priori)…Robert n’en dort pas de la nuit et se demande comment est-ce possible de se retrouver dans cette situation après ces 5 années de souffrances de devoir repartir en arrière au lieu de rentrer à la maison où sa famille est sans nouvelle de lui : c’est un cauchemar, c’est d’abord un sentiment de colère de solitude, d’abandon de désespoir et surtout d’injustice !!!

Robert interpelle un officier russe qui parle français et qui est au courant de la situation particulière des alsaciens incorporés de force mais il ne peut rien faire pour eux dans l’immédiat.

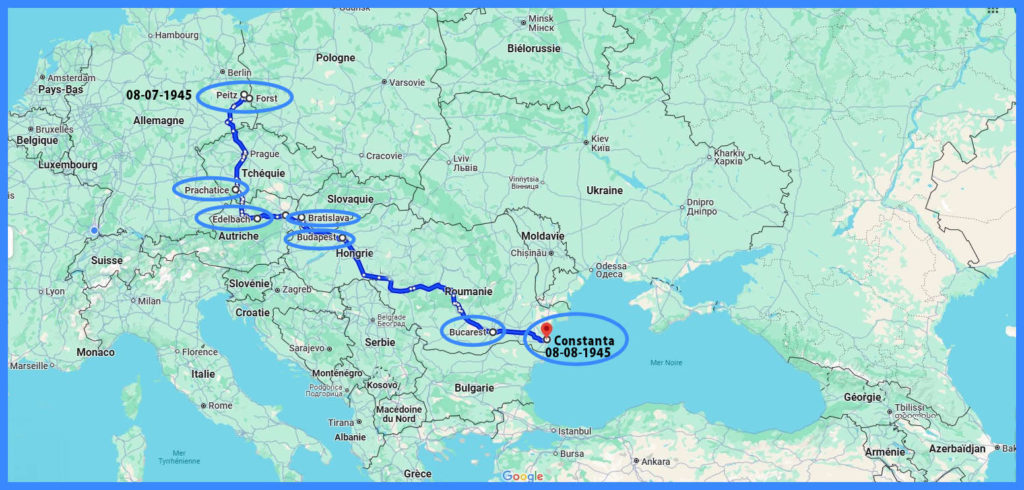

Ils embarquent le 9 juillet à bord de wagons à bestiaux, séparés à mi-hauteur par un second plancher où 40 prisonniers ne peuvent s’y tenir qu’en position couchée. Les conditions de vie y sont particulièrement difficiles avec peu de lumière, d’air et une chaleur étouffante en plein été 1945… s’y rajoute les poux, la dysenterie. Un simple trou dans le plancher sert de latrine. La nourriture est insuffisante pour ces jeunes hommes et se résume à un morceau de pain avec une demi-gamelle d’un liquide censé être une soupe sans viande, avec 5 ou 6 petits pois qui surnagent. Le voyage dans ces conditions va durer plus d’un mois, avec des arrêts quasi journaliers (pouvant durer jusqu’à une semaine) en raison de problème de locomotive, de chauffeur, de voie ferrée disponible. Le « voyage » se termine après 30 jours et 1200 kms parcourus : Edelbach – Vienne – Bratislava – Budapest – Bucarest – Constanta sur les rives de la mer noire.

Heureux de pouvoir enfin sortir de ces maudits wagons, Robert et ses camarades très affaiblis, s’entraident pour en descendre. Sous un soleil éclatant que vont devenir ces pauvres hères, livides, amaigris et tenant à peine debout ? En colonne, ils se dirigent dans leur nouveau lieu de villégiature comme l’écrit Robert ; à 100 mètres de la mer dans un pré clôturé de barbelés. Vu l’état physique déplorable des prisonniers, ils reçoivent une nourriture plus abondante et variée. Les gardiens sont moins sévères et cela permet rapidement à une vingtaine d’alsaciens de se retrouver et se regrouper. Ils fabriquent avec les moyens du bord une petite cabane avec à son sommet un mat avec un petit drapeau tricolore. Dans le camp par manque d’information les rumeurs les plus folles circulent (positives ou pessimistes) jusqu’au 17 août 1945 date à laquelle les russes annoncent que les prisonniers allemands embarqueront le lendemain sur un bateau pour traverser la mer noire en direction du Caucase et que les non-allemands incorporés de force sont libres : pour les prisonniers alsaciens c’est une immense joie !!!

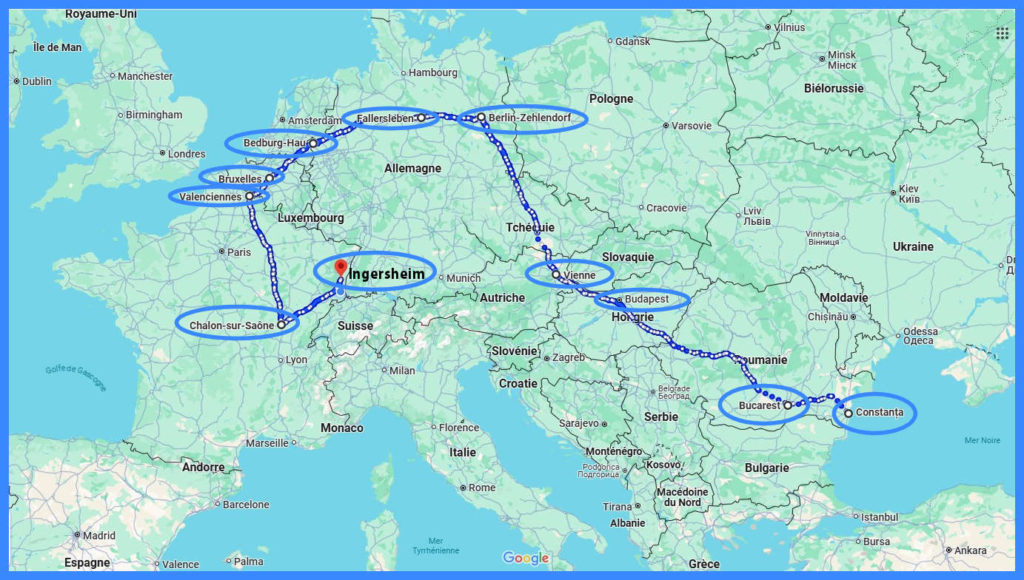

Dix minutes plus tard, ils sortent du camp avec leurs maigres bagages et s’installent dans le même pré mais de l’autre côté des barbelés avec des Luxembourgeois, italiens et des slaves qui entonnent un chant patriotique d’un air grave et nostalgique qui dans ce moment de liberté retrouvée crée une intense émotion. Après 2 jours commence la partie administrative pour la libération avec des séances interminables d’interrogatoires et de discussions. Le 28 août, nos incorporés de force de toutes nationalités remontent dans le train, dans les mêmes wagons à bestiaux mais avec comme grandes différences, plus que 20 personnes par wagon (au lieu de 40) et le voyage se fait les portes grandes ouvertes avec possibilité de descendre à chaque arrêt. Robert écrit « cette partie russe de notre chemin de retour entre Constanta et Berlin se révélera comme un chef d’œuvre d’organisation russe » : les inévitables arrêts « surprises » au menu un peu de soupe et du pain au départ puis plus que du pain, puis plus rien…. les russes ont de la farine mais plus de boulanger et ils distribuent alors de la farine à chaque libérable qui doit se débrouiller pour la transformer.

Le groupe d’alsaciens reçoit ses sacs de farine et décide de confectionner (lors de chaque arrêt du train) des galettes (ils n’ont pas de sel pour faire du pain) en récupérant une plaque de fer, deux pierres, du bois, des allumettes et de l’eau. A leur grande surprise le résultat n’est pas trop mauvais mais leur plus grand problème est le départ « surprise » du train car lorsque le conducteur lance un coup de sifflet ils n’ont que 5 mn pour récupérer tout le matériel et monter dans le wagon. Pour ne rien oublier chacun est responsable d’un des ustensiles. Ce régime est un peu maigre et pour améliorer l’ordinaire un « commando ravitaillement » part en opération à chaque arrêt et revient rarement bredouille (pommes de terre, maïs, graines de tournesol…).

Depuis une quinzaine de jour Robert constate qu’à son poignet droit un petit bouton rouge grossit à vue d’œil et lui fait passablement mal. Les soldats russes ont ordre de les convoyer jusqu’à Francfort sur l’Oder mais alors que le train stationne dans une petite gare dans les faubourgs de Berlin des officiers de la Croix-Rouge française les découvrent et engagent des pourparlers. Après d’âpres discussions les russes cèdent et nos incorporés de force passent ainsi de l’Est à l’Ouest, le matin du 27 septembre 1945 lorsque les ambulances françaises les emmènent au centre de rapatriement de Berlin-Zehlendorf en zone américaine.

Robert a de plus en plus mal à son poignet et on l’emmène à l’infirmerie où une infirmière en tenue militaire le reçoit et l’invective immédiatement en voyant son avant-bras : ‘’ Vous avez vu votre bras ; il ne vous est pas venu à l’idée de vous faire soigner ?‘’ . Robert a du mal à lui expliquer qu’il est aux mains des russes depuis mai 1945 et que les soins médicaux n’étaient pas leur priorité. L’infirmière ouvre de suite l’abcès avec un bistouri où s’échappe une grande quantité de pus et de sang. Il reste un trou profond mais Robert est soulagé. Il a eu beaucoup de chance car 2 ou 3 jours de plus et c’était une septicémie avec toutes ses conséquences.

Un gradé américain leur adresse quelques mots de bienvenue et leur demande à tous de se déshabiller (toutes les loques sont brûlées), d’aller prendre une douche, chacun est rhabillé à neuf des pieds à la tête avec une tenue de sortie américaine, avant de recevoir un colis de la Croix-Rouge (chocolats, cigarettes, biscuits, beurre de cacahuètes…une découverte pour Robert).

Le 28 septembre 1945,c’est en GMC (camion de l’armée américaine) que Robert et ses camarades rejoignent le camp de rapatriement de Fallersleben dans la région de Hanovre en zone anglaise. Le 3 octobre départ en train (wagon civil) et arrivée au camp de rapatriement de Bedburg-Kleve près de la frontière hollandaise. Le 5 octobre arrêt en gare de Bruxelles où des sœurs de la Croix-Rouge les gâtent en leur offrant du chocolat chaud et des biscuits. Ils arrivent en France ; à Valenciennes le 6 octobre 1945 : c’est la première fois depuis 1940 que Robert « touche » à nouveau le sol de sa chère Patrie. Après quelques formalités c’est le départ pour la dernière étape.

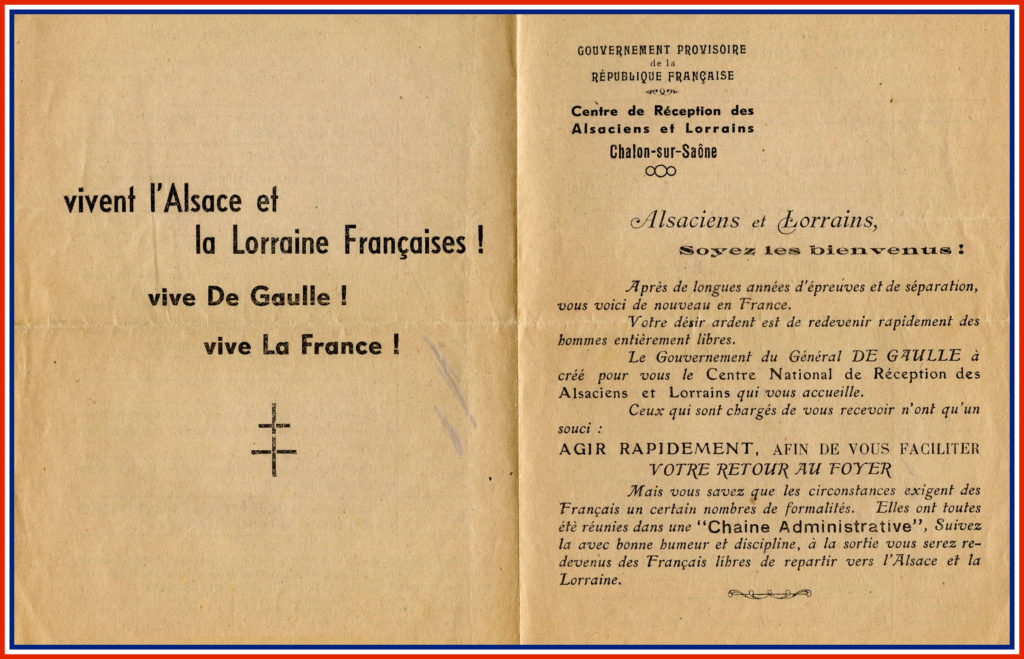

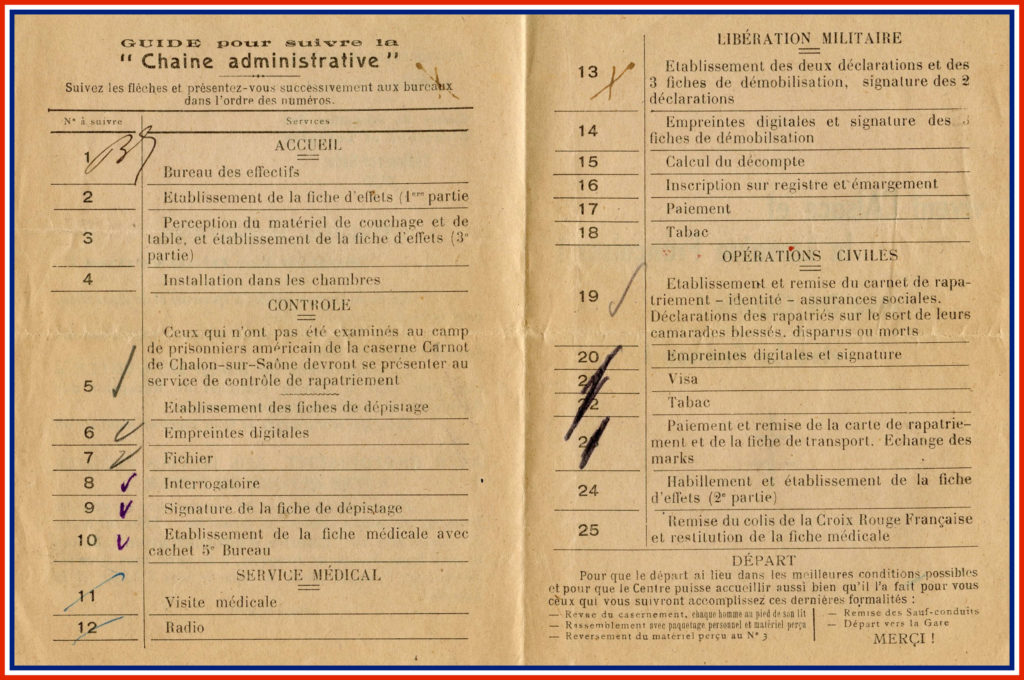

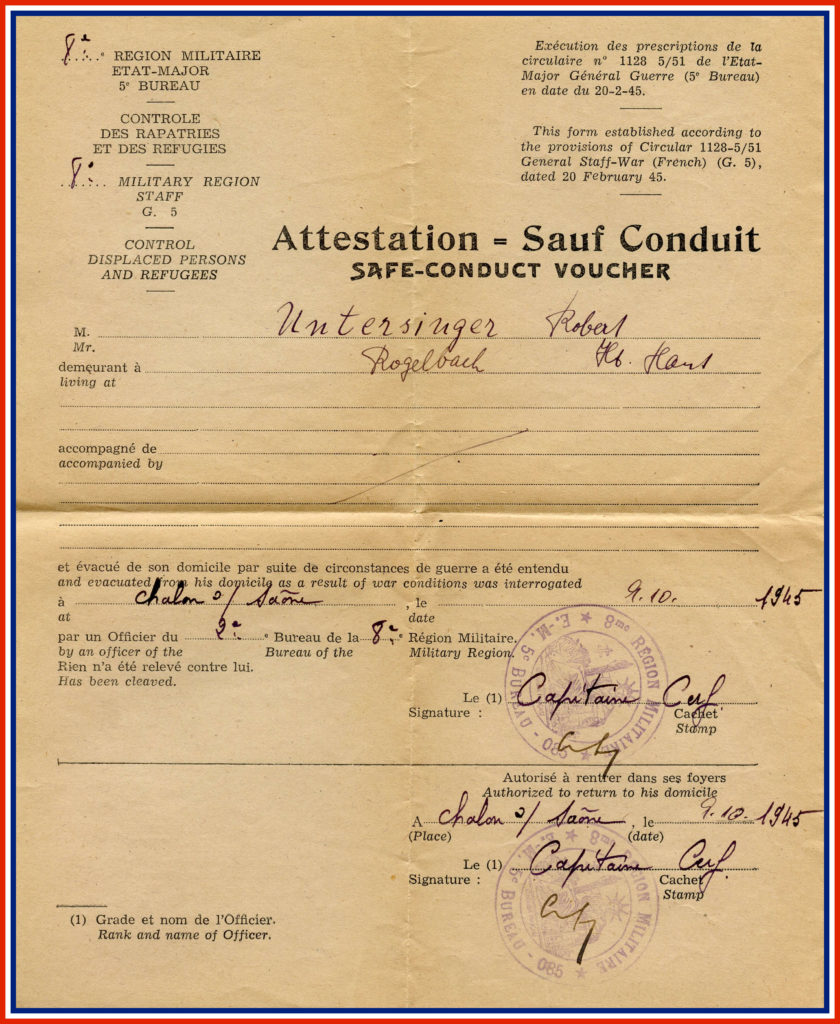

Le 8 octobre ils arrivent à Chalon-sur-Saône au centre de triage des Alsaciens-Lorrains et centre de démobilisation.

C’est le 11 octobre au matin que Robert et quelques camarades Bas-Rhinois, la précieuse fiche de démobilisation en poche, quittent le centre pour prendre l’ultime train de retour.

A la tombée de la nuit, Robert descend seul en garde de Colmar. Il n’y a plus de correspondance pour Logelbach mais cela ne le dérange pas et c’est avec un réel plaisir qu’il parcourt à pied les derniers kilomètres qui le séparent du Bonheur (selon ses Mémoires). A la vue de sa maison une certaine appréhension le gagne. Sur le pas de la porte il tombe sur sa propriétaire qui lui apprend que son épouse n’est pas là et qu’elle est certainement chez ses parents. Robert demande de suite s’ils sont tous en bonne santé, ce qui est le cas…gros soulagement.

Après avoir rapidement parcouru les 200 mètres qui séparent Robert de la maison de ses parents, il la contourne et se retrouve nez à nez, sur le petit escalier de l’entrée, avec un petit bout de chou qui ne peut-être que sa chère petite fille Marlyse. Il la prend dans ses bras, lui demande où est sa maman (elle lui montre la direction de la chambre à coucher où la lumière est allumée) et en arrivant sur le pas de porte trois cris de surprise retentissent : sa mère alitée à cause d’une petite grippe, sa cousine et son épouse qu’il serre immédiatement dans ses bras de peur de laisser échapper ce bonheur tant attendu. En entendant les exclamations de surprise des 3 femmes, son père, son frère, sa sœur accourent pour se congratuler dans la joie. Jusque tard dans la nuit ils échangent leurs souvenirs respectifs.

Après quelques jours de son retour à la vie civile et une bonne alimentation censée le requinquer il est victime de la dysenterie (qu’il avait déjà lors de sa captivité) et il doit rester alité pendant 3 mois avant de pouvoir retravailler. Par la suite il lui faut une dizaine d’années pour « vaincre » une partie des graves séquelles dues à sa captivité et il doit vivre avec les autres le reste de sa vie.

Nous laissons à Robert, le mot de la fin, avec ses dernières lignes ci-dessous écrites à l’âge de 82 ans en 2001, qui résument parfaitement ceux que les Alsaciens, Alsaciennes, Mosellans et Mosellanes ont vécus pendant cette terrible période d’annexion nazie et ont dû vivre avec jusqu’au dernier jour de leur vie…n’oublions jamais !

« Il subsistera toujours ce sentiment de frustration que cette horrible guerre a laissé en nous tous. En CEUX qui étaient dans la tourmente, mais également en CELLES qui durant de longues années ont attendu notre retour. Oui ! On nous a volé les plus belles années de notre jeunesse ! »

Robert Untersinger.

Nous remercions sincèrement les filles de Robert et Marguerite Untersinger pour le partage des archives et mémoires familiales et le don de ses affaires personnelles afin que nous puissions partager au plus grand nombre son histoire pour qu’elle reste dans notre Mémoire collective.

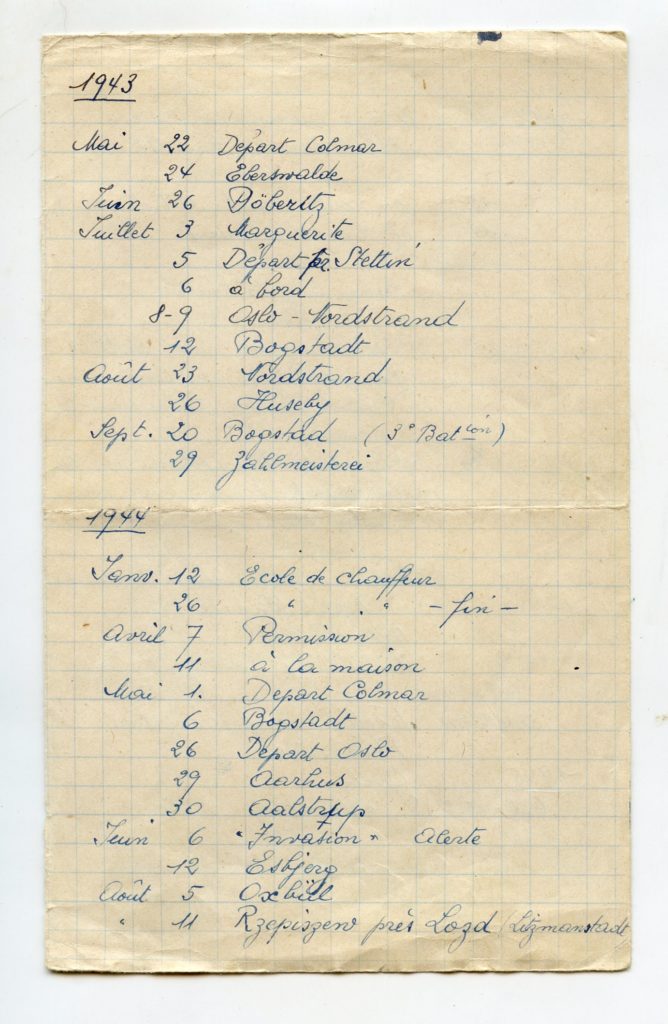

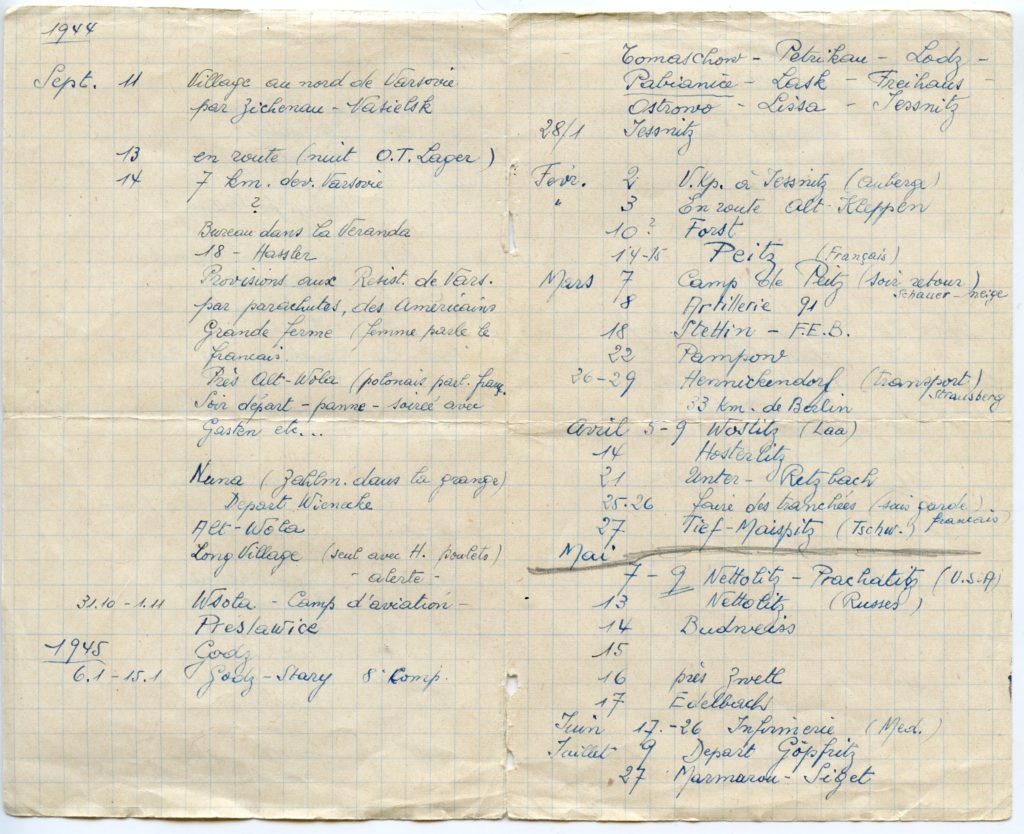

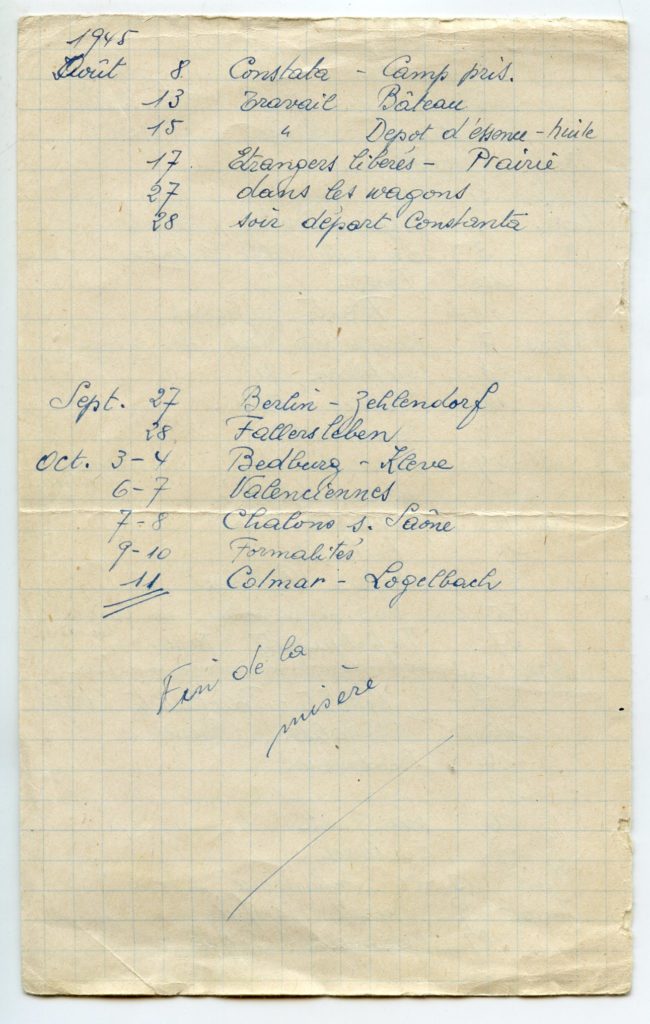

De son départ en 1943 à son retour chez lui en 1945…et « la fin de cette misère » comme l’écrit Robert Untersinger ci-dessous :